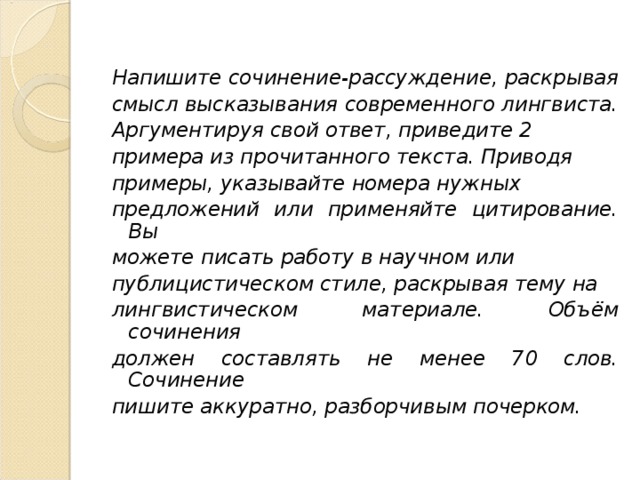

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания современного лингвиста.

Аргументируя свой ответ, приведите 2

примера из прочитанного текста. Приводя

примеры, указывайте номера нужных

предложений или применяйте цитирование. Вы

можете писать работу в научном или

публицистическом стиле, раскрывая тему на

лингвистическом материале. Объём сочинения

должен составлять не менее 70 слов. Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Одиннадцатое февраля.

Классная работа.

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.

Схема сочинения-рассуждения

-Тезис

-Аргументация

-Вывод

«Лингвистический» —

произошло от слова

«лингвистика».

«Лингвистика» (языкозна́ние,

языкове́дение) — наука,

изучающая языки.

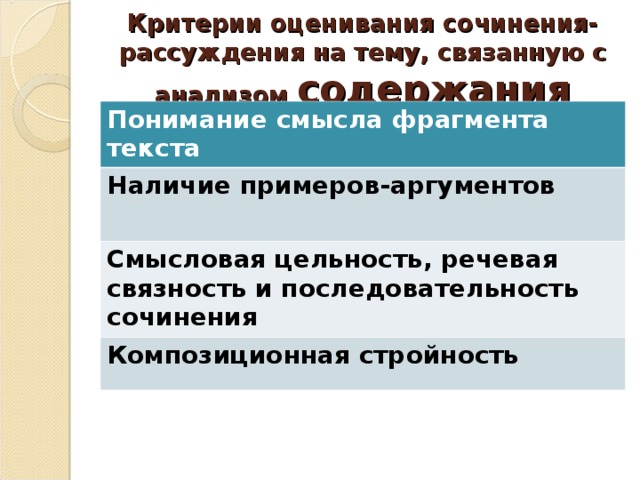

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом содержания текста

Понимание смысла фрагмента текста

Наличие примеров-аргументов

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения

Композиционная стройность

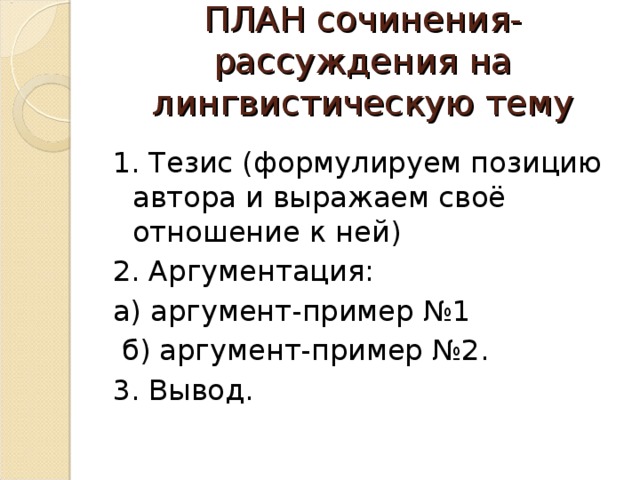

ПЛАН сочинения-рассуждения на лингвистическую тему

1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своё отношение к ней)

2. Аргументация:

а) аргумент-пример №1

б) аргумент-пример №2.

3. Вывод.

Алгоритм работы над сочинением:

1. Прочитать цитату.

2. Найти ключевые слова в ней. Определить основную мысль.

3.Дать комментарий к цитате. Определить лингвистический материал. Вспомнить теорию.

4. Найти примеры из текста.

«Русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли».

В. Г. Короленко.

Во вступлении необходимо:

— сформулировать позицию автора

высказывания ;

— выразить своё отношение к ней.

Помните, что вступление должно

состоять примерно из 2-3-х

предложений.

- В.Г. Короленко писал: « Русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли». Не могу не согласиться с замечательным русским писателем.

- В высказывании В.Г. Короленко моё внимание привлекла мысль о том, что в богатом русском языке можно найти слова для выражения внутреннего мира человека. Я разделяю точку зрения автора.

Основную часть можно начать следующими фразами:

- Присмотримся повнимательнее к словам в тексте … (называем фамилию автора текста)

- Обратимся к тексту русского писателя … (фамилия автора текста)

- Докажем эту мысль на примерах из текста…

- Попытаемся раскрыть значение тезиса на примерах, взятых из текста …

Найдите в тексте лексические

средства: эпитеты, метафоры,

фразеологизмы, сравнения,

антонимы, разговорные слова,

повторы.

Обратимся к тексту Худякова,

русского писателя и археолога, чтобы

подтвердить сказанное. Писатель

использует большое количество

языковых средств, передающих

душевное состояние главного героя. В

предложении 33 это метафора

«сердце моё до сих пор кровоточит».

Такую же задачу выполняет и

фразеологизм «по спине пробегают

мурашки» из этого предложения.

В заключительной части сочинения

делается вывод из всего сказанного.

Как правило, в заключении говорится о

том же, о чём во вступлении, но другими

словами.

Таким образом, чтобы точно

передать внутреннее состояние

человека, выразить его мысли, можно

подобрать в русском языке

множество языковых средств,

грамотное употребление которых

делают речь эмоциональной и

выразительной.

ЕГЭ и ОГЭ / ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к экзаменам

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему

Подготовка к написанию сочинения на лингвистическую тему ОГЭ по русскому языку

- Исходный текст для сочинения;

- Три схемы выстраивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему;

- 21 сочинение по данному тексту;

- Грамматическая роль противительных союзов в сочинениях

(1)Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола берёзы и представлять, будто это лошадь, и ему кажется, что он богатырь из сказки. (2)И лошадь у него волшебная, великанская, потому что высоко под облаками шумит её зелёная грива, и выходит конь на простор и несёт Альку по сказочным странам.

(3)Было всё хорошо, но вдруг нависла над Зелёной Гривой беда.

(4)Подошёл как-то высоченный парень в клетчатой рубахе. (5)На плече он нёс длинную тяжёлую рейку с белыми и чёрными отметинами.

(6)Парень спросил:

(7)— Берёзу объезжаешь, значит?

(8)— Нет, — тихо сказал Алька. (9)— Это я играю.

(1)Парень закурил и лениво сообщил:

(11)— Ну, скоро твоей игре конец!

(12)— Почему? — спросил Алька, с беспокойством глядя на незваного гостя.

(13)Тот охотно объяснил:

(14)— Здесь мост через овраг построят. (15)А берёзу твою — под корешок.

(16)— Дяденька, не надо, она же красивая! — крикнул Алька и прыгнул на землю.

(17)— Ха! (18)Не надо! (19)А мост?

(20)— А если в другом месте сделать мост? — попросил Алька. (21)— Тут везде места много, чтобы его построить.

(22)Он двумя руками держал Зелёную Гриву за ствол, будто над ней уже занесли топор.

(23)Парень затоптал недокуренную папиросу и объяснил:

(24)— Новое место искать надо, а я, пацан, устал, и, конечно, некогда мне. (25)Меня помощник ждёт на той стороне.

(26)Он поднял рейку и вдруг ухмыльнулся.

(27)— Слушай, малёк, давай заключать договор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. (28)По рукам?

(29)Алька поспешно кивнул: не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы!

(30)— Хватай и двигай вперёд, — ухмыляясь, велел парень.

(31)Алька торопливо схватил тяжеленную рейку. (32)Он еле тащил её и скоро совсем выбился из сил, а парень поднимался впереди и иногда оглядывался:

(33)— Ползёшь, пацан?

(34)Алька молча кивал и полз вверх по косогору. (35)Он боялся сказать, что очень устал. (З6)Вдруг тогда этот парень разозлится и срубит Зелёную Гриву, несмотря на то что Алька выполнил его условие?

(37)Наверху стоял мужчина в серой кепке и парусиновом пиджаке.

(38)— Ты откуда, малец? — услышал он густой голос. (39)— Руку давай. (40)Ух и увозился! (41)Мать-то тебе задаст. (42)А рейку где взял?

(43)Алька оглянулся и кивнул на парня, который, ухмыляясь, подходил к ним.

(44)— А ну, Касюков, — негромко сказал мужчина, — отвечай, ты что это с ребёнком делаешь?

(45)— А что, Матвей Сергеевич, — всё ещё улыбаясь, без зазрения совести начал парень, — трудовое воспитание.

(46)На щеках Матвея Сергеевича заходили тугие узлы.

(47)— Вот возьму я эту рейку, — тихо сказал он, — и сломаю о твой хребет. (48)Ах ты дуб-бина! (49)Я тебя с практики к чёртовой бабушке отошлю и в техникум напишу! (50)Я тебе устрою баню! (51)А зачем ты, малец, этого балбеса слушал?

(52)— Он сказал… берёзу срубят… если не понесу, — прошептал Алька.

(53)— Берёзу?

(54)— Ага. (55)Вон ту. (56)Потому что будет мост… (57)Дяденька, правда срубят?

(58)Матвей Сергеевич чуть улыбнулся.

(59)— Твоя, что ли, берёза-то? — поинтересовался он.

(60)— Моя… (61)То есть она ничья. (62)Я играю с ней. (63)Правда срубят? — снова со страхом спросил он.

(64)— Нет, — сказал Матвей Сергеевич. (65)— Чего же дерево губить?

(66)Он обнял Альку и прижал к себе.

(67)— Расти, сынок. (68)Из тебя настоящий человек выйдет.

Схемы выстраивания сочинения

Схема 1

- Тезис (высказывание филолога Л.В. Успенского).

- Рассуждение о смысле высказывания Л.В. Успенского.

- Пример лексического явления в тексте, его роль,

- Пример грамматического явления в тексте, его роль.

- Вывод.

Схема 2

- Тезис (высказывание филолога Л.В. Успенского).

- Рассуждение о первой части тезиса Л.В. Успенского (о лексике).

- Пример лексического явления в тексте, его роль.

- Рассуждение о второй части тезиса Л.В. Успенского (о грамматике).

- Пример грамматического явления в тексте, его роль.

- Вывод.

Схема 3

- Небольшое вступление о роли лексики и грамматики в прояснении смысла сказанного.

- Пример лексического явления в тексте, его роль.

- Пример грамматического явления в тексте, его роль.

- Вывод (высказывание Л.В. Успенского).

Конечно, вы знаете о том, что в сочинении каждая часть в предложенных схемах начинается с нового абзаца. Однако вы можете объединить в один абзац анализ лексических и грамматических явлений, представленных в тексте, и в этом случае балл за нарушение абзацного членения не будет снижен.

2 балла ставится (критерий С1КЗ) в том случае, если вы логично и последовательно излагаете свои мысли и ваша работа характеризуется смысловой цельностью и речевой связностью, в работе нет нарушений абзацного членения текста.

Итак, какими могут быть лингвистические сочинения по тексту В. Крапивина?

Сочинение 1

|

Тезис |

Филолог Л.В. Успенский утверждал: «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете». |

|

Комментарий к тезису |

По моему мнению, это правильно, ведь лексика закрепляет значение предметов и явлений окружающего мира, наших чувств, а законы грамматики позволяют соединить их в законченную мысль. |

|

Пример лексического явления в тексте, его роль |

Например, морфемный способ образования слов даёт возможность из одного слова образовать несколько однокоренных с различными оттенками значений. Слова «малёк» (пр. 27) и «малец» (пр. 38) образованы от одного и того же корня (так обычно говорят о малолетних детях), но выражают они разные оттенки смысла. |

|

Пример грамматического явления в тексте, его роль |

С точки зрения же грамматики эти слова являются обращениями, называют того, к кому обращаются с речью, и в зависимости от ситуации могут приобретать разный смысловой оттенок: в устах Касюкова «малёк» отражает пренебрежение к Альке, а Матвей Сергеевич словом «малец» подчёркивает своё доброе отношение к мальчику. |

|

Вывод |

Следовательно, без взаимодействия лексики и грамматики невозможно понять смысл сказанного. |

В работе над сочинением вам помогут задания контрольно-измерительного материала.

Задания-помощники в КИМах ОГЭ:

Лексические явления вы можете увидеть в задании А2. которое включает в себя сведения о лексическом значении слов, синонимах, антонимах, омонимах, фразеологических оборотах, и в задании В1, включающем лексический анализ слов по происхождению и употреблению.

Например, задание А2 может быть сформулировано так:

Укажите, в каком значении употребляется в тексте В. Крапивина слово объезжаешь (предложение 7).

Многозначные слова делают речь образной, помогают увидеть оттенки смысла. Как можно указать роль этого многозначного слова? Примерно вот так (тезис Л.В.Успенского здесь и в последующих сочинениях опушен):

Сочинение 2

…В самом деле, по тому, какие слова человек употребляет в речи, как выстраивает предложения, можно многое сказать о нём самом.

Например, такое лексическое явление, как многозначное слово «объезжаешь» в предложении 7, помогает увидеть ехидное отношение «высоченного» парня к игре мальчика.

А вот грамматическая конструкция с обособленным обстоятельством «ухмыляясь», передающим признак действия предмета (в данном случае глагола «велел»), даёт возможность читателю почувствовать подлость намерений незваного гостя.

Таким образом, лексические и грамматические явления в данном тексте позволяют многое понять в характере практиканта.

Вот ещё одна возможная формулировка задания А2:

Укажите, какое слово является контекстным синонимом к слову… (слово указано). Контекстуальные (контекстные) синонимы — слова, которые сближаются по значению только в данном контексте.

Сочинение 3

Слова лингвиста Л.В.Успенского о языке показывают, как взаимодействуют лексика, называющая предметы, события и явления в мире, и грамматика, отражающая их взаимосвязь в человеческой речи.

Рассмотрим лексические и грамматические явления в тексте В. Крапивина. Контекстные синонимы «берёза» — «лошадь» — «Зелёная Грива» помогают представить сказочный мир Альки, который ему очень дорог. Но над этой сказкой уже занесён топор, и мальчик готов любой ценой спасти её.

Неопределённо-личное же предложение в составе сложного (пр. 52) свидетельствует о том, что Альке не важно, кто срубит берёзу. Ему гораздо важнее не допустить этого.

Таким образом, грамматические и лексические явления помогают читателю глубже вникнуть в авторский замысел и точнее определить отношение В. Крапивина к изображаемому.

Задание A3 может быть сформулировано так: «Укажите предложение, в котором средством выразительности является фразеологизм» (в нашем тексте — выбился из сил, без зазрения совести, к чёртовой бабушке, устрою баню).

Сочинение 4

Лексика отражает образ наших мыслей, но, чтобы построить предложение из отдельных слов, надо их изменить, связать между собой, расположить в определённом порядке. И здесь на помощь лексике приходит синтаксис.

Фразеологизм «отошлю к чёртовой бабушке» в предложении 49 отражает справедливое желание Матвея Сергеевича наказать парня за откровенное издевательство над Алькой, а окончания слов как грамматическое явление служат средством их связи в указанном предложении и помогают понять высказанную мысль.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Л.В.Успенского: и словарь языка, и грамматика, выполняя свои функции, делают речь понятной и связной.

Обратите внимание! В прочитанном вами сочинении ученик на примере фразеологизма удачно показал не только лексическое явление, но и грамматическое. Вы тоже можете использовать данный приём в работе.

Перейдём к заданию В1. Чаще всего оно формулируется так:

«Замените просторечное (разговорное, книжное) слово ________ в предложении (указано) стилистически нейтральным синонимом. Напишите это слово».

В лексику разговорной речи включаются слова разговорной и просторечной окраски, которые характеризуются экспрессивностью, оценочностью, эмоциональностью.

Просторечная лексика используется лицами, которые не владеют или владеют в меньшей степени нормами литературного языка. В зависимости от контекста она служит средством характеристики явлений, предметов, персонажей.

Книжная лексика необходима в том случае, когда говорят о чём-то важном, значительном.

Как можно в сочинении написать об этом лексическом явлении? Следующие работы помогут вам это понять.

Сочинение 5

…Действительно, человек использует лексические и грамматические средства в соответствии со своим мировоззрением, воспитанием, образованностью. По его словам, по строению предложений можно судить о его образе мыслей, о нём самом.

Например, использование Касюковым просторечных слов «пацан» (пр. 24), «малёк» (пр. 27) показывает пренебрежительное отношение к мальчику, а такие синтаксические конструкции, как неполные предложения (11, 15, 18-19), в данном случае отражают способ мышления этого практиканта, человека грубого, неразвитого.

Таким образом, лексика и грамматика в их тесном взаимодействии помогают увидеть внутренний мир любого человека.

Следующее сочинение написано с соблюдением приёмов публицистического стиля — образности, вопросно-ответной формы изложения и т.д.

Сочинение 6

…Да, лексика и грамматика — две стороны одной медали нашей речи. Важно не только употребить нужное слово, но и построить предложение так, чтобы сила воздействия этого слова увеличилась многократно. Как это можно увидеть в тексте В. Крапивина?

Матвей Сергеевич по отношению к берёзе употребляет не простое «рубить», а возвышенное «губить» (пр. 65) О чём это говорит? Конечно, о том, что он понимает чувства мальчика и разделяет их. И такое лексическое явление, как контекстные синонимы, помогло и нам почувствовать в дереве живую душу.

Но только ли слова могут воздействовать на читателя? «А берёзу твою — под корешок», — цинично заявляет «дяденька». Здесь автор употребил такую синтаксическую конструкцию, как неполное предложение. Пропуск сказуемого делает предложение более экспрессивным: в данном случае он подчёркивает злорадство и жестокость Касюкова.

Таким образом, умелое использование лексики и грамматики помогло автору донести до читателя свой замысел, показать отношение к героям рассказа.

Сочинение 7

…Действительно, словарный запас человека помогает увидеть его духовный мир, характер, отношение к окружающим, однако не менее важным является и то, какие грамматические формы он использует, чтобы выразить свои мысли.

Так, разговорные слова «пацан», «ползёшь» (пр. 24, 33), употреблённые Касюковым, помогают понять, что он грубый, чёрствый человек.

Этот же вывод подкрепляет использование практикантом в речи глаголов в повелительном наклонении в предложениях 27, 30 («хватай», «тащи», «двигай»).

Таким образом, лексические и грамматические явления в данном тексте помогают глубже понять авторский замысел, его отношение к героям.

Вы, читая сочинения, несомненно, обратили внимание и на анализ грамматических норм и правил, которые даются в этих работах. Опять-таки выбрать эти явления помогут задания части В.

Обратимся к заданию В2, связанному со словосочетанием.

Вы, несомненно, помните, что словосочетание — это соединение двух слов, связанных по смыслу и грамматически. Согласование — вид подчинительной связи, при котором зависимое слово в своих грамматических формах уподобляется главному слову (согласование в роде, числе и падеже). При управлении зависимое слово ставится в определённом падеже без предлога или с предлогом, а в примыкании зависимость подчинённого слова выражается лексически, порядком слов и интонацией.

Вот как данные знания можно изложить при анализе такой синтаксической конструкции, как словосочетание.

Сочинение 8

…В самом деле, легко убедиться в том, что если лексика — это способ выражения нашего восприятия предметов, явлений, действий окружающего мира, то грамматика — это средство организации наших мыслей.

Например, просторечное слово «задаст» (пр. 41) отражает представление Матвея Сергеевича о том, как поступит мать, увидев сына «увозившимся». И такая грамматическая единица, как словосочетание «тебе задаст» с подчинительной связью управление, где глагол управляет местоимением в дательном падеже, не оставляет сомнений, что накажут именно Альку.

Только единство лексики и грамматики помогло автору изложить свои мысли так, что они стали понятны читающим.

Вы можете избрать и другую композицию сочинения, например такую:

- Небольшое вступление о роли лексики и грамматики в прояснении смысла сказанного.

- Пример лексического явления в тексте, его роль.

- Пример грамматического явления в тексте, его роль.

- Вывод (тезис Л.В.Успенского).

Вот сочинение, написанное по данной схеме.

Сочинение 9

…Грамматические и лексические особенности любого текста помогают читателю глубже вникнуть в авторский замысел, точнее определить его отношение к тому, о чём он пишет.

Обратимся к фрагменту рассказа В. Крапивина. То, что мысль обмануть Альку, заставить его поработать вместо себя, возникла внезапно и она развлекла Касюкова, передано автором в просторечном слове «ухмыльнулся» (пр. 26). Читатель сразу представил, как злорадно порадовался практикант, поняв, что легко может провести доверчивого мальчика.

Писателю необходимо было детально описать, каким образом совершались действия сторонника «трудового воспитания» Касюкова, и поэтому он использовал глагольные словосочетания со связью примыкание, в котором зависимые слова выражены наречиями и деепричастиями: «лениво сообщил» (пр. 10), «вдруг ухмыльнулся» (пр. 26), «ухмыляясь, велел» (пр. 30), «ухмыляясь, подходил» (пр. 43).

Всё перечисленное позволяет доказать справедливость высказывания известного лингвиста Л.В.Успенского о том, что «грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

В задании ВЗ вам необходимо будет выписать грамматическую основу простого двусоставного (односоставного) предложения.

Безусловно, вы знаете, что подлежащее — это главный член двусоставного предложения, грамматически независимый, обозначающий предмет, признак которого выражается сказуемым. Сказуемое — это главный член двусоставного предложения, грамматически зависимый от подлежащего, обозначающий признак того предмета, который выражен подлежащим.

Сказуемое по способу выражения может быть глагольным (простым и составным) и именным (простым и составным). Как реализовать эти знания в работе над сочинением?

Давайте используем следующую схему его построения:

- Тезис (высказывание Л.В.Успенского).

- Рассуждение о первой части тезиса Л.В.Успенского (о лексике).

- Пример лексических особенностей в тексте, их роль.

- Рассуждение о второй части тезиса Л.В.Успенского (о грамматике).

- Пример грамматического явления в тексте, его роль.

- Вывод.

Сочинение 10

…В самом деле, всё, что нас окружает, мы называем словами, и каждое из них имеет своё значение.

Например, фразеологизм «устрою баню» в предложении 50 помогает представить действия Матвея Сергеевича, у которого подлый поступок Касюкова вызвал негодование и желание наказать практиканта.

А вот к Альке, который искренне стремится спасти красивую берёзу, мужчина испытывает тёплые чувства, и автор с помощью грамматики, то есть определённой связи слов, доносит до читателя эти чувства.

Например, в простом предложении 66 сказуемые «обнял и прижал» грамматически зависят от подлежащего он, так как соотносятся с ним в роде и числе. Они обозначают действия растроганного Матвея Сергеевича, по-отечески защитившего Альку.

Следовательно, для того чтобы выразить мысль, нужно не только разобраться в значении отдельных слов, но и понять, в какие грамматические связи они вступают между собой.

Сочинение 11

…Лексика позволяет человеку выразить себя в слове, а грамматика даёт ему возможность правильно изложить свои мысли, раскрывая при этом собственные чувства и состояния.

Так, отношение Матвея Сергеевича к поступку Касюкова помогает понять фразеологизм «устрою баню» (пр. 50). Действительно, что, кроме наказания за свой подлый поступок, заслуживает этот великовозрастный «балбес»?

А вот желание успокоить Альку, утешить его можно увидеть в вопросительно-риторическом предложении 64: «Чего же дерево губить?» В нём утверждение выражено в вопросительной форме, и мальчик понимает, что никто не тронет его берёзу.

Таким образом, анализ лексических и грамматических особенностей в данном тексте доказывает правоту лингвиста Л.В.Успенского, считавшего, что «грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

Сочинение 12

…Я считаю, что он прав. Действительно, слова отражают наш образ мыслей, а грамматика помогает их связать и оформить в законченное высказывание.

Так, морфемный способ словообразования (в данном случае использование уменьшительно-ласкательного суффикса -еньк-) помогает уточнить значение слова. Алька называет «дяденькой» и парня, заставившего его тащить тяжеленную рейку, и доброго Матвея Сергеевича. Мальчик одинаково по-хорошему относится к людям, не ожидая от них ничего плохого. Вложив в уста

Альки слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом -еньк-, автор показал наивность, доброту мальчика, его открытость миру.

А употребление простого односоставного неопределённо-личного предложения 57 («Правда, срубят?») помогает понять страх мальчика за судьбу своего зелёного друга, которому кто-то неведомый угрожает смертью.

Таким образом, лексические и грамматические средства, слитые воедино, позволяют глубже понять смысл сказанного.

Задание В4 связано с поиском осложнённого простого предложения. Оно может быть осложнено обособленными членами предложения и сформулировано так:

«Среди предложений 27-30 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения».

Найдём в тексте предложения с обособленными обстоятельствами.

- — Почему? — спросил Алька, с беспокойством глядя на незваного гостя.

- — Хватай и двигай вперёд, — ухмыляясь, велел парень.

- Алька оглянулся и кивнул на парня, который, ухмыляясь, подходил к ним.

- — А что, Матвей Сергеевич, — всё ещё улыбаясь, без зазрения совести начал парень, — трудовое воспитание.

Как вы думаете, какова роль обособленных обстоятельств в данных предложениях? Верно, они помогают понять, как именно совершалось действие, переданное глаголом-сказуемым (спросил (как?) с беспокойством глядя на незваного гостя; велел (как?) ухмыляясь и т.д.), и, следовательно, характеризуют того, кто это действие производит. Вот как это можно отразить в сочинении.

Сочинение 13

…Лексика может многое сказать о мышлении каждого из нас, о том, что хотели бы мы отразить в своей речи. Но отношение человека к тому, о чём он говорит, помогают понять грамматические законы построения предложения.

Так, чтобы передать полную уверенность Касюкова в собственной безнаказанности, В. Крапивин использует фразеологизм «без зазрения совести» (пр. 45). В самом деле, практикант не испытывает ни стыда, ни раскаяния, объясняя Матвею Сергеевичу своё поведение.

В этом же наглядно помогает убедиться ещё и обособленное обстоятельство в указанном предложении: Касюков начал говорить, «всё ещё улыбаясь». Лексические и грамматические возможности нашего языка помогли автору дать герою ёмкую негативную характеристику.

Поэтому нельзя не согласиться с высказыванием известного филолога Л.В.Успенского, утверждавшего, что «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

Задание В5 поможет вам использовать знания об обращениях и вводных словах, если вы решите прокомментировать эти грамматические явления.

Вот несколько предложений из текста с обращениями и сочинения, в которых это грамматическое явление отражено.

- — Слушай, малёк, давай заключать договор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место.

- — А ну, Касюков, — негромко сказал мужчина, — отвечай, ты что это с ребёнком делаешь?

- — Расти, сынок.

Сочинение 14

…Слова этого лингвиста о языке показывают, как взаимодействуют лексика, называющая предметы, события и явления в мире, и грамматика, отражающая их взаимосвязь в нашей речи.

Контекстные синонимы, употреблённые в репликах персонажей в качестве обращений (пр. 24, 27, 38, 67), характеризуют отношение говорящего к собеседнику. Например, цинизм практиканта отражён в грубоватых, пренебрежительных «пацан» и «малёк», а внимательное отношение Матвея Сергеевича — в добрых, ласковых «малец» и «сынок».

Сами же грамматические конструкции с обращениями помогают понять читателю, кому адресована речь (пр. 16, 24, 27, 44, 45).

Таким образом, лексика и грамматика языка действительно слиты воедино, они позволяют точно выражать свои мысли и верно понимать услышанное или прочитанное.

Обратимся к вводным словам и словосочетаниям. Какие вводные слова использует в речи Касюков?

(24)— Новое место искать надо, а я, пацан, устал, и, конечно, некогда мне. (27)— Слушай, малёк, давай заключать договор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. Какова их роль в тексте?

Сочинение 15

…В самом деле, по тому, какие слова человек употребляет в речи, можно многое сказать о его мышлении, о нём самом. Но отношение человека к тому, о чём он говорит, помогают понять грамматические законы построения предложения.

Так, желание Касюкова хотя бы перед Алькой показать себя начальником, очень важным лицом, нашло своё выражение в лексике: парень утверждал, что его ждёт «помощник», т.е. тот, кто помогает, хотя на самом деле Матвей Сергеевич был его руководителем. Этот «балбес» явно жаждет власти, повиновения, и использование в речи вводного словосочетания («может быть») подчёркивает его желание подавлять людей, унижать: «…А я за это, может быть, завтра найду для моста другое место».

Эти примеры — наглядное подтверждение справедливости высказывания Л.В.Успенского.

Если же простое предложение будет осложнено однородными членами, то вам, конечно, следует повторить правила о роли сочинительных союзов.

Обратимся к тексту В. Крапивина и на конкретных примерах вспомним изученное.

|

(Зб)Вдруг тогда этот парень разозлится и срубит Зелёную Гриву? (26)Он поднял рейку и вдруг ухмыльнулся. (66)Он обнял Альку и прижал к себе. (49)Я тебя с практики к чёртовой бабушке отошлю и в техникум напишу! |

Союз И соединяет однородные члены предложения, которые отражают последовательность действий. |

|

(34)Алька молча кивал и полз вверх по косогору. |

Союз И соединяет однородные члены предложения, отражающие значение одновременности действий. |

А теперь напишем сочинение, в котором укажем грамматическую роль этого сочинительного союза.

Сочинение 16

…В самом деле, лексическое значение слова помогает понять, о чём идёт речь, а грамматика позволяет связать между собою слова, чтобы выразить мысль о предмете, действии, признаке.

Так, употребляя в своей речи просторечные контекстные синонимы «дубина» и «балбес» (пр. 48, 50), Матвей Сергеевич даёт точную характеристику парню, ради собственной потехи заставившему малыша тащить тяжеленную рейку.

А вот сочинительный союз «и» в предложении 50 («…с практики… отошлю и в техникум напишу) соединяет однородные члены предложения. Они отражают последовательность тех действий, которые намерен совершить этот мужчина в отношении своего бессовестного напарника.

Всё сказанное позволяет утверждать, что лексические и грамматические явления в тексте помогают увидеть то, что хотел сказать автор.

Следовательно, филолог Л.В.Успенский прав.

Задания В7, В8, В9 связаны с синтаксическим анализом сложного предложения.

Сложные предложения делятся (в зависимости от союзов) на сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные. В тексте В. Крапивина есть сложносочинённые предложения с сочинительными союзами, и вы тоже можете, работая с заданиями КИМов, создавать подобные таблицы. Этот навык очень пригодится вам на экзамене.

|

(1)Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола берёзы и представлять, будто это лошадь, И ему кажется, что он богатырь из сказки. |

Союз И соединяет части сложносочинённого предложения, выражает значение одновременности событий. |

|

(З)Было всё хорошо, НО вдруг нависла над Зелёной Гривой беда. |

Союз НО обозначает противопоставление противоречащих одно другому слов или предложений. |

|

(32)Он еле тащил её и скоро совсем выбился из сил, А парень поднимался впереди и иногда оглядывался. |

Союз А обозначает противопоставление двух одновременных событий (сходно по значению с союзом «между тем»). |

Покажем в сочинении грамматическую роль противительных союзов.

Сочинение 17

…В самом деле, любые наши мысли становятся словами, имеющими лексическое значение. Но только грамматически правильно связанные, они превращаются в законченное высказывание.

Обратимся к тексту В. Крапивина. В центре внимания автора — серьёзное испытание в жизни фантазёра Альки, раскрывающее его доброту и самоотверженность. Вероятно, поэтому «этапы» этого испытания описываются автором при помощи сложных предложений с противительными союзами: «Было всё хорошо, но вдруг нависла над Зелёной Гривой беда» (пр. 3), «Новое место искать надо, а я, пацан, устал…» (пр. 24). Союзы «но» и «а» подчёркивают разлад, внесённый Касюковым в мир Альки.

Эти предложения острее дают почувствовать разрушение гармонии, на которое, «ухмыляясь», идёт взрослый, ещё и потому, что В. Крапивин использует в них контекстные антонимы: «было всё хорошо — нависла… беда» (пр. 3), «искать надо — некогда мне» (пр. 24).

Таким образом, мы убедились, что грамматика и лексика языка действительно слиты воедино. С их помощью автор смог точно донести до читателя свои мысли, а читатель, в свою очередь, — понять то, что хотел сказать писатель.

Если же вы решите в работе прокомментировать роль придаточных частей в сложноподчинённых предложениях, то сделать это можно следующим образом: выписываем предложение, указываем роль придаточной части, а затем оформляем высказывание как фрагмент сочинения. Вот образец подобной работы.

|

Роль придаточных частей в сложноподчинённых предложениях |

|

|

1. Определительные: определяют и распространяют слово, к которому присоединяется придаточное. |

Алька поспешно кивнул: не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы! |

|

Придаточное определительное в сложноподчинённом предложении 29 помогает читателю понять, каким видится Касюков Альке. Наивный, доверчивый мальчуган принял за чистую монету подлый розыгрыш практиканта. |

|

|

2. Изъяснительные: дополняют, поясняют один из членов главного предложения (чаще сказуемое). |

Алька любит сидеть верхом на изгибе ствола беоёзы и представлять, будто это лошадь, и ему кажется, что он богатырь из сказки. |

|

Грамматическая конструкция сложного предложения 1 с разными видами связи воссоздаёт суть его любимой игры: придаточные изъяснительные части в сложноподчинённых предложениях, поясняя сказуемые в главных, помогают читателю понять, почему у мальчика берёза превращается в лошадь, а сам он — в великана. |

|

|

3. Условия: указывают на условие, от которого зависит осуществление действия (события, явления). |

Он сказал… берёзу срубят… если не понесу, — прошептал Алька. |

|

Придаточная часть в сложноподчинённом предложении 52 помогает читателю понять условие, которое вынудило Альку тащить «тяжеленнуюрейку» — ради спасения берёзы. |

|

|

4. Причины: указывают на причину или обоснование действия (события, явления). |

И лошадь у него волшебная, великанская, потому что высоко под облаками шумит её зелёная грива, и выходит конь на простор и несёт Альку по сказочным странам. |

|

В предложении 2 придаточные причины содержат объяснения, почему мальчик видит Зелёную Гриву «волшебной, великанской» лошадью. |

|

|

5. Уступки: указывают на то, что действие совершается вопреки условиям (несмотря на условие). |

Вдруг тогда этот парень разозлится и срубит Зелёную Гриву, несмотря на то что Алька выполнил его условие? |

|

Придаточное уступки в сложноподчинённом предложении 36 относится ко всей главной части и называет ситуацию, вопреки которой может осуществиться то, чего Алъка бо ялся больше всего: обозлённый «незваный гость» уничтожит берёзу. |

|

|

6. Сравнения: поясняют содержание главной части, сравнивая одно событие (действие, явление) с другим. |

Он двумя руками держал Зелёную Гриву за ствол, будто над ней уже занесли топор. |

|

Страх Альки за судьбу своей волшебной лошади можно увидеть в построении сложноподчинённого предложения 22: придаточное сравнения, поясняя главную часть, заставляет читателя поверить в то, что мальчик любой ценой постарается спасти дерево. |

Результаты этой работы можно увидеть в следующих сочинениях.

Сочинение 18

…Безусловно, в лексике отражается вся картина мира, ведь любая человеческая мысль находит своё отражение в слове. Однако без грамматических законов построения предложения люди вряд ли смогли бы понимать друг друга.

Например, контекстные синонимы «волшебная, великанская» (пр. 2) помогают представить лошадь, которая несёт Альку в его добром мире детской фантазии. Но почему именно их выбирает автор?

Такая грамматическая конструкция, как сложноподчинённое предложение, позволяет это понять. В предложении 2 однородные придаточные причины содержат объяснения, почему мальчик именно такой видит Зелёную Гриву.

Следовательно, умелое использование возможностей грамматики позволило В. Крапивину точно и ёмко передать свои мысли.

Сочинение 19

…Трудно не согласиться с автором высказывания. Лексика в самом деле называет предметы, явления, действия, чувства, а грамматика даёт возможность объединить слова, чтобы выразить законченную мысль.

Например, представить мир Алькиной фантазии помогает всего лишь одно многозначное слово: страны у него «сказочные», то есть существующие в сказке, нереальные. Однако только грамматическая конструкция сложного предложения 1 с разными видами связи воссоздаёт суть этой сказочности: придаточные изъяснительные части в сложноподчинённых предложениях, поясняя сказуемые в главных, помогают читателю понять, почему у мальчика берёза превращается в лошадь, а сам он — в великана.

Следовательно, в речи лексическое и грамматическое нерасторжимы: благодаря грамматике слова определённым образом связываются в предложения, суждения, в результате чего каждому становится понятен смысл сказанного.

Сочинение 20

…В самом деле, всему, о чём бы мы ни подумали, соответствует понятие, которое отражается в слове. Однако, чтобы слова помогли выразить связную мысль, отношение человека к тому, о чём он говорит, нужна грамматика с её законами построения синтаксических конструкций.

Например, для Альки многозначное слово «срубят» (пр. 52) означает лишь одно: берёзу хотят свалить, уничтожить, но она для мальчика стала живой частью его волшебной жизни. Поэтому он бросается на её защиту, и придаточное сравнительное в грамматической конструкции сложноподчинённого предложения 22 наглядно показывает, что мальчик будет защищать свою сказочную лошадь любой ценой…

Эти примеры из текста В. Крапивина наглядно доказывают, что с помощью лексических и грамматических средств языка человек может не только понять окружающих, но и точно донести до них свои мысли.

Бессоюзные сложные предложения в тексте могут выражать значения:

- одновременности перечисляемых событий;

- их последовательности;

- причинные (второе предложение раскрывает причину того, о чём говорится в первом);

- пояснительные (второе предложение поясняет первое);

- пояснительно-изъяснительные (второе предложение поясняет слово в первой части, которое имеет значение речи, мысли, чувства или восприятия, или слово, которое указывает на эти процессы: прислушался, взглянул, оглянулся и т.п.; во втором случае можно говорить о пропуске слов типа увидеть, услышать и т.п.);

- сопоставительно-противительные отношения (содержание второго предложения сопоставляется с содержанием первого или противопоставляется ему);

- условно-временные (первое предложение указывает на время или на условие осуществления того, о чём говорится во втором);

- следствия (второе предложение называет следствие того, о чём говорится в первом). Вновь обратимся к тексту В. Крапивина и оформим свои наблюдения так, как делали это, работая со сложноподчинёнными предложениями.

|

Алька поспешно кивнул: не спорить же с человеком, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы! |

Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает причину того, о чём говорится в первом. |

|

Причинные отношения в бессоюзном сложном предложении 29 помогают читателю понять, почему Алька готов выполнить любое условие Касюкова. |

|

|

— Слушай, малёк, давай заключать договор: ты хватай мою рейку и тащи, а я за это, может быть, завтра найду для моста другое место. |

Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет слово в первой части. |

|

Пояснительные отношения в бессоюзном сложном предложении 27 дают возможность читателю понять условия договора, от выполнения которых зависит жизнь Алъкиной волшебной лошади. |

Сочинение 21

…С этим высказыванием нельзя не согласиться. Наши слова отражают понятия окружающего мира, но, для того чтобы выразить мысль, нужна грамматика.

Так, например, в предложении 32 автор, используя фразеологизм «выбился из сил», позволяет читателю почувствовать, что мальчик смертельно устал, и только желание отвести беду от Зелёной Гривы заставляет его тащить рейку.

Более того, в бессоюзном предложении 29 отношение пояснения между его частями даёт возможность убедиться, что Алька готов выполнить всё, что скажет человек, от которого зависит жизнь Зелёной Гривы.

Таким образом, связь лексики и грамматики помогает читателю понять авторский замысел.

Варианты заданий этого практикума связаны с высказыванием Л.В.Успенского. Думается, что, решив их, вы успешно напишете любое лингвистическое сочинение, связанное с лексическим или лексико-грамматическим анализом.

Формулировка части С принципиально изменилась в 2014 году. Напомним, что тогда нужно было написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.

В ОГЭ 2015 года уже предлагается выбор одного из трёх заданий: раскрыть смысл высказывания с опорой на лингвистический материал, или объяснить смысл финала текста, или сформулировать и прокомментировать значение морально-этического понятия.

Раньше в качестве тезиса для сочинения-рассуждения предъявлялись слова одного лингвиста и нужно было действовать по образцу, приводя только примеры из попавшегося на экзамене текста. Ныне лингвистическая цитата может быть любой по содержанию, принадлежать разным писателям, лингвистам. Ясно, что так сложнее подготовиться, потому что присутствует эффект неожиданности: а вдруг попадётся то, что будет непонятно.

Давайте попробуем найти способ подготовки к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему. Бесспорно, главное, что может выручить, — поиск интересных слов и выражений в данном тексте (лексический уровень). Вы, должно быть, легко узнаете синонимы, фразеологизмы, устаревшие и новые слова. Вероятно, сможете отыскать слова в переносном значении: олицетворения, метафоры, эпитеты. Обратите внимание на тестовые задания. В них тоже можно увидеть подсказки.

Не забудьте о трёхчастной композиции своего рассуждения: вначале тезис (позиция автора и своё отношение к ней), затем аргументация, состоящая из двух примеров, и вывод. Каждая часть начинается с красной строки. Как вариант, можно центральную часть разбить на два абзаца, выделив отдельно каждый пример.

Что такое аргумент и как его ввести в сочинение? Аргумент — это пример, который соответствует выдвинутому тезису и доказывает его справедливость (цель аргумента: воздействие, внушение для правильного понимания какой-либо идеи). Можно процитировать пример из текста или указать в скобках номер того предложения, которое служит иллюстрацией тезиса.

Попробуем оценить сложность задания. Для этого обратимся к материалам для подготовки к экзамену — сборнику типовых экзаменационных вариантов под редакцией И.П. Цыбулько.

Тест 4

(1)Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен. (2)Казалось, она получила задание отвечать за здоровье всех жильцов нашего дома. (3)»От кого получила?» — размышлял я. (4)И лишь повзрослев, понял, что это задание дала маме её совесть.

(5)Больных она определяла сразу: по цвету лица, по воспалённому блеску глаз, по движению и походке. (6)Она не могла пройти мимо человека, который недомогал.

— (7)Это уж моя болезнь, — говорила мама.

— (8)У-у, как вы дышите! — обращалась она к одному. — (9)Не помогать сердцу — это варварство, бескультурье.

— (10)Зачем вы стараетесь превозмочь болезнь на ногах? — обращалась к другому. — (11)Имейте в виду: конфликт с организмом не кончится в вашу пользу!

(12)Людей, пренебрегавших здоровьем, мама считала жестокими:

— (13)Себя не жалеют, так пожалели бы близких!

(14)»Ваш вид мне не нравится!» — говорила мама, и, вытягиваясь на носках, как во время гимнастики, она ощупывала чей-нибудь лоб. (15)Ладонь её определяла температуру с точностью до десятых.

(16)Постепенно, сама того не желая, мама приучила соседей обращаться к ней не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами. (17)»Бюро добрых услуг» — так прозвали нашу квартиру.

— (18)Необидное прозвище, — сказала мама. — (19)Но в бюро не может работать один человек. (20)Должно быть минимум два. (21)Ты понял?

— (22)Живёте на износ, бесценная наша, — сокрушался Гнедков. — (23)А те, ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в случае какой-либо жизненной аварии? (24)Ведь врачи, я догадываюсь, не только лечат, но и болеют.

(25)Порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью соседа с нижнего этажа.

— (26)Видел бы ваш покойный супруг! (27)Он-то ведь до этой своей болезни… нежил и баловал вас, как дитя!

(28)Нежность, однако, не изнежила маму, а баловство не избаловало. (29)Она жила на износ так, будто износа быть не могло: она прятала усталость, а поступки не выдавала за подвиги.

— (30)Врач — не только профессия, но и образ жизни, — уверяла она.

(31)И бюро добрых услуг продолжало действовать.

(По А. Алексину.)

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского лингвиста Александра Афанасьевича Потебни: «Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они… выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли говорящего».

Пример сочинения-рассуждения

Смысл высказывания известного лингвиста А.А. Потебни заключается в том, что глаголы двух наклонений — условного и повелительного — выражают «идеальное» событие. Глаголы в условном наклонении обозначают действия, которые могут произойти при определённом условии, а глаголы в повелительном наклонении передают советы, просьбы или приказы.

Например, в предложении 11 находится глагол повелительного наклонения «имейте в виду». Он обозначает побуждение к действию. А в предложениях 13 и 26 встречаются глаголы условного наклонения «пожалели бы» и «видел бы», которые в данном тексте употребляются в значении повелительного наклонения. Герои повести дают друг другу советы, которые, по их мнению, полезны.

Таким образом, условное и повелительное наклонения глаголов очень сходны, так как выражают действия желаемые, «идеальные».

Тест 32

(1)Я резко обернулась и увидала дикое: молча, злобно, неумело Сева Агапов колотил Аллочку Ощепкову, а та сопротивлялась точно кошка — так же молча, злобно и неумело.

(2)Я подскочила к Севе, встряхнула его, чтобы он опомнился, пришёл в себя, дёрнула за руку, и без всякого перехода, с той же яростью Сева стал бить по моей руке свободным кулаком, грязно ругаясь.

(3)Я, ошеломлённая, приговаривала на его удары:

— (4)Сева! (5)Севочка! (6)Сева!

(7)Сильным драчливым движением он обрушился всем телом на мою руку и вырвался.

(8)Дверь хлопнула, а я заплакала. (9)От неожиданности, страха, бессилия. (10)3авыла полный голос. (11)Что делать, я тогда была начинающим учителем и часто плакала. (12)Мне многое было внове, а это — страшней всего — недетская детская брань.

(13)Теперь-то, десять лет спустя, пройдя многое и хлебнув разного, отвыкнув от слез и привыкнув к жёсткости подлинной правды, я твердо знаю, что учитель должен уметь погрузиться в человека и не всегда — далеко не всегда! — там, в глубине, найдет он благоухающие цветы, порой бывает как раз наоборот. (14)Но не надо пугаться! (15)Надо браться за дело, закатав рукава. (16)Надо брать в руки мотыгу и, несмотря на тягость и грязь, спотыкаясь, заходя в тупики и снова возвращаясь, осушать болото, пока на его месте не зацветут сады!

(17)Нет стыдных положений, есть стыдное — или стыдливое — отношение к делу, и я не раз ощущала особый прилив чистоты и ясности, с упоением вышвыривая из самых потайных закоулков детских душ дрянное, подлое, низменное, которого, кстати сказать, не так уж и мало едва ли не в каждом человеке.

(18)Испуг и паника не самый лучший выход из положении для учителя, который услышал ругань или увидел гадость. (19)Давай-ка за дело, да лучше втихомолку, но по-настоящему, без суеты и восклицаний!

(20)Самое тяжкое а учителе, самое неизлечимое — коли он трясется за свой престиж, боится признать ошибку да еще в ошибке упрямится. (21)Этот камень тяжек, и самый для учителя тяжкий грех валить, пользуясь авторитетом профессии, с больной головы на здоровую, да ещё ежели голова эта малая, ученическая…

(22)Повторю снова, что это — мое нынешнее понимание проблемы, когда слёзы мои пересохли, но не оттого, что иссяк родник, а оттого, что стала сдержаннее, а любовь моя разумней и сердце, выходит, опытней.

(23)Тогда же Севина брань — точно залпы расстрела.

(24)Но я отревела своё, подсунула снова лицо под ледяную струйку, приложила мокрый платок к Аллочкиным синякам, и вышли мы с ней в коридор, чтобы отвечать перед педсоветом. (25)Алла — за пожар, я — за судьбу первого «Б».

(По А. Лиханову.)

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, взятого из учебника русского языка: «Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы часто пользуемся ими в повседневной речи, порой даже не замечая, ведь многие из них привычны и знакомы с детства».

Пример сочинения-рассуждения

«Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи…» Их ещё называют «устойчивыми сочетаниями». Мы пользуемся ими, действительно, очень часто, хотя и не замечаем этого. Доказательства тому находятся в тексте А. Лиханова.

В предложении 7 встречается фразеологизм «выпалил всё одним духом». Он заменяет синонимичное выражение «быстро, моментально, стремительно» и звучит ярче, выразительнее, чем наречия.

В предложении 24 автор использует сочетание «вклинилась в разговор». У него тоже есть синоним «…перебивая, вмешаться в чужой разговор». Данный фразеологизм характеризует поведение девочки и используется в качестве изобразительного средства языка.

Можно сделать вывод: без фразеологизмов, привычных и знакомых всем нам с детства, не обойтись в повседневной речи.