Некоторые из нас слышали о таких святых, как Петр и Феврония Муромские. Их считают покровителями влюбленных, семьи и домашнего очага. Истории их любви посвящено произведение древнерусского писателя Ермолая-Еразма «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Его относят к жанру нравоучительной литературы. Автор высказал в своей повести гуманистические идеи о важности ума и человеческого достоинства.

В произведении описана история любви князя и крестьянки. Сюжет строится на противостоянии героини вельможам и боярам. Ей удается выйти победительницей благодаря личным качествам, таким как: благородство, кротость, ум. Каждая конфликтная ситуация показывает высокое человеческое достоинство крестьянкой девушки в противовес низости ее высокородных врагов.

Эта повесть не могла не произвести на меня впечатления, ведь мудрость Февронии просто поражает. Она словно одна из народных мудрецов, способных справиться с любой бедой. Девушка взялась лечить князя с условием, что он на ней женится. Однако, предугадывая его поведение, полностью не излечила его в первый раз. Петр должен был сдержать свое слово, а попытавшись обмануть девушку, заболел снова. Феврония знала, что это случится, поэтому простила князя. После свадьбы она стала княгиней, но это не сделало девушку высокомерной или спесивой, она осталась прежней.

Князь Петр же сначала хотел избежать данного обещания, потому что дворянину не пристало жениться на простолюдинке. Но болезнь заставила его иначе взглянуть на ситуацию. Он вступает в брак с простой девушкой и обретает в ее лице верного друга, соратника и хорошую жену. С той минуты он ни разу об этом не пожалел. И даже когда бояре потребовали от князя избавить их жен от верховенства Февронии, Петр предпочел вовсе отречься от престола, но не предал жену. В конце они все же вернулись, это стало их наградой за стойкость и любовь.

Сила любви этих героев достойна восхищения. Им удалось сохранить свои чувства несмотря ни на что. И даже после смерти они остались вместе.

Заказать сочинение

Мы можем написать 100% уникальное сочинение под любые ваши требования всего за 24 часа!

Пример сочинения 1

Петр и Феврония – это две легендарные исторические личности в истории Руси, которые теперь признаны православной церковью святыми. Они жили в начале 13 века в русском городе Муроме: князь Петр (первым его именем было Давыд) правил этим городом и всем небольшим Муромским княжеством. Эта пара известна своими добрыми делами и праведным образом жизни: они сотворили много хорошего на земле, пока жили на ней. А еще они известны своей большой любовью и верностью друг другу, что не знали границ и преград.

Жизнь Петра и Февронии описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских» — одном из образцов литературы Древней Руси. Это наполовину сказка, наполовину быль, написанная одним монахом. Князь Петр описан как герой, который убил огненного змия, защищая от него свой народ. А простая крестьянка Феврония полюбила его, когда лечила его раны, нанесенные чудищем. Они поженились, родили троих детей как плод своей любви.

Герои народных легенд Петр и Феврония привлекают меня своими характерами. Оба храбры и отважны, ведь простая сельская девушка не побоялась полюбить князя и выйти за него замуж, хоть ей и строили различные козни завистники. Князь же переступил через мнение богатых бояр и ответил любовью на чувства девушки, отблагодарил ее за спасение своей жизни.

А еще меня восхищает их большая любовь друг к другу. Они не чаяли друг в друге души, жили долго и счастливо, умерли в один день, в один и тот же час.

Пример сочинения 2

В России очень много святых, чьи имена известны пожалуй не только в нашей стране.

Не станут исключением и знаменитые русские святые Пётр и Феврония Муромские. Эти святые уже много лет по праву считаются покровителями семейного очага, семьи и влюблённых. Их уважали и уважают в наши дни, о них сказано не мало поверий, сказаний и повестей.

Стоит справедливо отметить, что повесть о Петре и Февронии на большинство прочитавших производит сильнейшей впечатление о настоящей любви, преданности, верности и просто человеческом счастье любить и быть любимым.

В каждом из произведений молодая Феврония, предстаёт перед читателями и людьми, в целом как не только красивая, молодая женщина, но и довольно мудрый и рассудительный человек. Её мысли, речи в ходе всего рассказа подобны высказываниям знаменитых, старинных мудрецов и провидцев. Эта женщина, в силу своей мудрости с лёгкостью смогла предугадать поведение и мысли своего мужа, не излечив его в первый раз окончательно. И читая данный рассказ можно в этом убедиться, ведь не сдержав своё данное слово Пётр вновь заболевает.

Так же справедливо заметить и то, что несмотря ни на что любящее сердце всегда сможет простить и понять родного человека.

Ведь Феврония всё же смогла простить своего возлюбленного, не взирая на его предыдущие ошибки.

После того, как выйдя замуж за Петра она становиться княгиней, она остается таким же добрым, отзывчивым, мудрым и достойным человеком. Стоит отметить и то, что простота характера в данном случае не вредит, а наоборот помогает оставаться настоящим человеком.

Не может не вызывать восхищения и молодой князь Пётр, даже не взирая на то, что в начале рассказа он был несколько не прав, не сдержав своё слово. За это он понёс справедливое наказание, ведь вернувшаяся болезнь не только помогла ему разобраться в происходящем, но и заставила взглянуть на собственную жизнь совершенно по новому, под другим углом. Взяв в жёны простую крестьянскую девушку, он ни минуты об этом не пожалеет, а наоборот с каждым днём будет лишь удостоверяться в правильности своего выбора и своего решения.

Любовь двух этих людей не может не покорить своей силой, искренностью и глубиной. Даже когда встанет выбор между княжеством и любовью, они не задумываясь откажутся от всего, для того, чтобы сохранить свои чувства.

Они смогли не только сохранить свою любовь, но и пронести её сквозь всю свою жизнь, оставаясь вместе даже после своей смерти.

Пример сочинения 3

Любовь и преданность в «Повести о Петре и Февронии Муромских»

Главные образы «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма – князь Петр и простая, но мудрая девушка Феврония, ставшая его женой. Читатель вначале узнает их по отдельности. Автор не скупится на добрые слова, характеризируя главных героев.

Петр изображен храбрым, самоотверженным и умным человеком. Он искренне любит своего брата Павла. Петр не устраивает заговоров, чтобы сместить брата с престола, а наоборот помогает тому в трудные моменты.

К жене князя стал приходить коварный змий и чинить насилие, принимая облик ее мужа. Стали думать супруги, как справиться с врагом и придумали одну хитрость. Княгиня добрыми прельщениями выведала у змия тайну его конца. Оказалось, что победить его может Петр при помощи Агрикова меча. Узнав о своей избранности, Петр соглашается помочь брату. Чтобы найти меч, он проводит время в молитвах. Это говорит о Петре, как о глубоко верующем человеке.

В результате ему удается победить змия, однако тот успевает обрызгать его своей кровью. Петр заражен страшной болезнью, которую считают неизлечимой. Но таки нашлась одна девушка по имени Феврония, которая смогла излечить раны Петра.

Феврония – простая дочь крестьянина. Однако она награждена благородными качествами. Автор восхищается ее необыкновенной мудростью, загадочностью речи, добротой.

Девушка умеет врачевать, и соглашается помочь Петру. Взамен она берет с него обещание жениться на ней. Но когда Петр излечивается, то забывает о данном обещании. Тем более, что обычная крестьянка не могла считаться ему ровней.

Спустя время Петру вновь приходится обратиться за помощью к Февронии, так как его болезнь вернулась. Он полагает, что девушка злится, ведь он не сдержал обещание. На деле же Феврония не проявила обиды и согласилась помочь бескорыстно, не приняв даров.

Уразумев, насколько добродетельна Феврония, Петр влюбляется в нее. Он убедился в ее бескорыстие и милосердие. Поэтому теперь Петр сдерживает обещание и женится на девушке.

Автор говорит, что жили Петр и Феврония благочестиво и праведно. И даже интриги бояр не могли разрушить их семью. Любовь и преданность – вот что берегло их от всех бед.

Доказательством большой любви супругов можно найти очень много. Например, когда бояре заставили покинуть престол Февронию, то она попросила забрать с собой самое дорогое. И самим дорогим оказался князь. Любящий князь согласился последовать за женой. В изгнании его одолевали сомнения, правильно ли он поступил, отрекшись от престола. Но Феврония подбадривала мужа и укрепляла веру.

Преданность Февронии мужу – безгранична. Она всегда хранила ему верность. Однажды она угадала мысли другого мужчины, польстившегося на нее. Феврония ответила ему, что точно, как вода по разные стороны корабля всегда одинакова – так же и она всегда верна мужу.

Петр и Феврония – пример идеальной семьи.

Пример сочинения 4

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» написал Ермолай-Еразм. В ней говорится о причисленных к лику святых муромских князе и княгине, описывается их жизнь и чудеса, которые совершала феврония. Однако эта повесть не житие, потому что в нем много эпизодов, которые не включают в жития. Например, в повести много фольклорных мотивов, некоторые эпизоды похожи на сказки (например, испытание Февронии, когда Петр прислал ей клочок льна и повелел сделать из него рубаху). Это значит, что «Повесть о Петре и Февронии» уже ближе к художественной литературе, как она есть сейчас. Автор написал повесть, не похожую на рассказы, которые сочиняли в те времена.

События, которые описаны в повести, происходят в Муроме. Сначала там правил князь Павел. К его жене стал летать змей. Жена Павла хитростью выведала, как погубить змея. Для этого брат её мужа, Пётр, раздобыл Агриков меч и покончил со змеем. Во время схватки кровь попала на Петра, от этого он заболел неизлечимой болезнью.

Крестьянка из Рязани Феврония смогла излечить Петра. Она полюбила его и вышла за негоо замуж, хотя Петр сначала считал для себя зазорным жениться на простолюдинке. Князь Пётр описан в повести как идеальный муж. Но Феврония всё равно лучше, потому что сила её любви, ум и мудрость оказываются выше.

Тяжелое испытание выпадает на долю супругов, когда бояре Мурома прогоняют княгиню, а Петр уходит за ней. И все же они выдерживают и снова становятся правителями.

Пётр и Феврония очень сильно любили друг друга, даже хотели умереть вместе. В старости они постриглись в монахи, как часто делали в то время благочестивые старички и старушки. Когда Пётр почувствовал, что умирает, он отправил послание жене. Феврония в это время вышивала образы святых и попросила мужа подождать. Он не мог ждать и отправил ещё послание. Тогда Феврония прекратила вышивать и сообщила, что готова умереть с ним.

После смерти тела Пётра и Феврония положили в разные гробы. На следующий день они оказались в приготовленном накануне общем гробу. После нескольких неудачных попыток разлучить влюблённых люди поняли, что сделать это невозможно.

Автор «Повести…» хочет напомнить всем читателям, что истинная любовь сильнее всего, даже сильнее смерти.

Образ семьи в «Повести о Петре и Февронии Муромских»

Введение.

В последние десятилетия в современном обществе существует проблема, решение которой до сих пор не найдено. Это проблема взаимоотношений внутри семьи. Еще в эпоху 20-30 годов двадцатого столетия произошел распад традиционного русского семейного уклада, и до сих пор проблема этики семейных отношений остается одной из самых актуальных в жизни современной молодежи.

В эпоху становления социализма в литературе активно пропагандировалась свобода семейных отношений, полное разрушение традиционного понимания семьи и брака. В романе Чернышевского «Что делать?» мы встречаем совершенно новый уклад семейной жизни, то, что называется сегодня «свободными отношениями», когда муж и жена не связаны друг с другом узами брака, и семья существует до тех пор, пока муж или жена не решат разрушить семью. Такая модель отношений была совершенно новой для России того времени, и воспринималась как нечто необычайное, но в современном обществе именно она стала самой популярной и получила название «гражданского брака».

В последствии социалистическое общество возвращается к внешним формам традиционной семьи, но утрата духовных основ брака, которые раньше устанавливала церковь, порождает многочисленные проблемы, среди которых разводы, трудности в воспитании детей и многие другие. За оболочкой крепкой семьи зачастую скрывалось полное равнодушие мужей и жен друг к другу и собственному ребенку, проблемы таких семей, например, неоднократно освещал в своем творчестве Юрий Трифонов.

В годы «перестройки» снова происходит крушение семьи, так как развод перестает быть отклонением от нормы, при этом духовные основы брака становятся совсем уж размытым понятием, которое теряется на фоне различных моделей отношений, предлагаемых обществу средствами массовой информации. Однако в последние годы происходит обратная реакция — множество молодых людей стремятся восстановить утраченные традиции семейных отношений, и понять, что же лежит в основе традиционной русской семьи.

Ответ на этот вопрос следует искать в русской классической литературе, читая произведения Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева и других великих писателей, но истоки их понимания семьи стоит искать в произведениях более древних, таких как «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

В нашей работе мы рассмотрим данное произведение в аспекте семейных отношений, представленных в нем, проанализируем, каким образом выстраиваются в «Повести о Петре и Февронии Муромских» семейные отношения героев.

Не подлежит сомнению тот факт, что «Повесть о Петре и Февронии Муромских» отражает христианский взгляд на семью и брак. Автор данного произведения — Ермолай-Еразм — был священником в Пскове, а затем протопопом дворцового собора Спаса-на-Бору в Москве, а значит истоки понимания брака в «Повести» необходимо искать в православном христианстве.

Целью нашей работы является выявить на примере произведения «Повесть о Петре и Февронии Муромских», каким образом духовные ценности христианства и христианское понимание семьи и брака отражается в древенрусской литературе, а так же рассмотреть «Повести о Петре и Февронии Муромских», в аспекте семейных отношений.

В первой части работы мы обратимся к истории создания «Повести о Петре и Февронии Муромских» и личности Ермолая-Еразма — автора повести, мы рассмотрим особенности данного художественного произведения, которые легли в основу нашего анализа.

Глава 1. Личность Ермолая-Еразма — автора «Повести о Петре и Февронии Муромских». История создания и особенности содержания «Повести о Петре и Февронии Муромских»

В данной главе нашей работы мы обратимся к личности Ермолая-Еразма, автора «повести о Петре и Февронии Муромских», рассмотрим некоторые особенности сюжета данного произведения, которые позволяют нам сделать вывод о том, что повесть необходимо рассматривать не только как образец житийного жанра, но и как указание супругам, следуя которому они могут создать гармоничные отношения в браке.

Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) — выдающийся русский мыслитель, писатель и публицист. В 40-60-х гг. XVI века он был сначала священником в Пскове, затем служил протопопом кремлевского собора Спаса на Бору, а позднее постригся в монахи под именем Еразма. В настоящее время известно большое число произведений, подписанных его именем (до иночества — именем Ермолай, после пострижения — «Ермолай, во иноцех Еразм», кроме того, он называл себя «прегрешным»). Наибольшую творческую активность Ермолай-Еразм проявил в годы своего московского жительства, поскольку был привлечен митрополитом Макарием к участию в создании различного рода произведений богословского характера, в том числе житий для Великих Миней Четьих.

Перу Ермолая-Еразма принадлежат богословские сочинения «Книга о Троице» и «Зрячая пасхалия», публицистический трактат «Благохотящим царем правительница», содержащий проект проведения социальных реформ, жития «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Повесть о епископе Василии», ряд посланий и некоторые другие произведения. Благодаря счастливой случайности его произведения (за исключением посланий) дошли до нас в двух сборниках, написанных самим автором.

Наиболее известным сочинением Ермолая-Еразма стала «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Исследователи называют эту повесть одним из самых выдающихся древнерусских произведений агиографического жанра, однако по своей стилистике и содержанию повесть сильно отличается от большинства житий, написанных в этот период.

В основе сюжета данного произведения лежит рассказ о любви князя и крестьянки. Князь Петр спасает жену своего брата от змея, посещающего женщину в облике ее мужа. Убив змея мечом, найденным при таинственных обстоятельствах, Петр забрызгался змеиной кровью, отчего его тело покрылось струпьями. Отрок, посланный Петром для поиска лекаря, оказался в рязанском селе Ласкове, где встретил девушку, поразившую его своей мудростью. Феврония соглашается исцелить князя, если он женится на ней. Петр дает ей это обещание, но, едва исцелившись, отказывается жениться: «Ну, как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!» — восклицает он. Однако болезнь вновь поражает Петра и, лишь вторично исцелившись, он исполняет свое обещание. Княжна из крестьян вызвала неудовольствие боярских жен, и они потребовали изгнать Февронию. Она соглашается уйти, если ей разрешат взять с собой, что она пожелает. Обрадованные бояре не возражают, но мудрая Феврония уводит с собой мужа, который предпочитает княжеской власти долг супруга, венчанного в церкви. Распри, поразившие бояр после ухода княжеской четы, побуждают их призвать князя и княгиню обратно. Всю оставшуюся жизнь Петр и Феврония прожили в любви и согласии и умерли в один день. А после смерти, положенные в разные гробы, они чудесным образом оказываются в единой гробнице.

«Повесть» наполнена многообразной христианской символикой: образ змея-искусителя и змееборца, но указание на божественный промысел о судьбах главных героев, и, наконец сами герои повести — муж и жена, привносят в значение житийного жанра для верующего человека еще один аспект. Житие становится не только указанием к праведной жизни конкретного человека, но показывает модель гармоничных семейных взаимоотношений, становится своеобразным «путеводителем» по семейной жизни.

Образ мужа — змееборца, носителя божественной силы, не только представлен наравне с женским образом, но и даже отодвигается на второй план, по сравнению с образом мудрой жены. В повести в союз вступают сила и власть и кротость и целительная мудрость, «ум ума» и «ум сердца».

Образ мудрой Февронии находит параллели в Библии и в различных древнерусских памятниках. В «Книге о Троице» самого Ермолая-Еразма представлен ряд земных жен, творящих своей мудростью человеческую историю.

«Подобная трактовка символики «Повести о Петре и Февронии Муромских» позволяет сделать вывод, что «Повесть» прославляет не просто двух святых заступников, а два начала, на которых стоит православный мир и из которых составляется православная власть — змееборчество и Премудрость.»

Глава 2. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как отражение христианского понимание брака. Духовные ценности, лежащие в основе традиционной русской семьи

2.1 Понимание семьи и брака в христианской традиции. Духовные основы христианской семьи.

В современном обществе, которое характеризуется обилием противоречивой информации, малообразованному в духовной сфере человеку весьма непросто разобраться в том, что же на самом деле является верным толкованием библейских законов брака и семьи. Огромное количество различных религиозных течений трактует Библию совершенно по-разному, в зависимости от собственных целей. для того, чтобы понять значение брака в христианской традиции, следует обратиться непосредственно к Библии и ее толкованию духовными лицами.

«Брачный союз в Новом Завете возведен на степень великой тайны Божией; именно он есть образ союза Христа с Церковью. Но союз Христа с Церковью исполнен благодати и истины (Ин. 1, 14), т.е. является союзом благодатным, истинным; потому и брачный союз нужно считать исполненным благодати, т.е. союзом, на который ниспосылается от Бога благодать Святого Духа и который поэтому есть истинный союз. Из этих слов можно сделать вывод о том, что брачный союз заключается не только по желанию мужчины и женщины, а с благословления Церкви. Брак является духовным союзом, совершающимся с благословления Господа, священнодействием, особым таинством, которое несет благодать Святого Духа над семейной парой.

Христианский союз, символически повторяющий союз Иисуса Христа с Церковью свят и духовен, поэтому в браке должно сохранять чистоту отношений, которая заключается в честности и верности супругов друг другу. В Библии брак сравнивается с сосудом, который нужно содержать в «святости и чести», брачное ложе должно быть «нескверно». Под этими словами подразумевается не материальная «чистота» брачного ложа и брачного союза вообще, а духовная связь между супругами, которая отрицает обман и измену. «Настоящие» муж и жена духовно принадлежат друг другу, поэтому они просто не могут соврать один другому, или нарушить обет верности.

Брак должен быть нерасторжимым: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 6). Брак совершается и разрушается только волей Бога, а не желанием людей. В современном обществе среди молодежи часто можно услышать фразы примерно такого содержания: «Поженимся, а если что — разбежимся», — такое немыслимо для христианского брака, потому что твоя «половинка» предназначена тебе Богом. Венчающийся в церкви христианин осознает, что он связывает себя с супругом до конца жизни, и должен стойко переносить те испытания, которые ему выпадут в семейной жизни, в том числе и те, которые связаны с взаимоотношениями людей в браке.

В средние века, когда на смену языческой культуре приходит культура христианская, семья становится не просто «ячейкой общества», но таинством, в которое вступают два христианина, заявляя о совместном решении перед своей общиной. По христианскому учению, семья есть малая церковь. А церковь не может созидаться «на время» — она создается навсегда, скрепляемая любовью, которая не ищет лишь своей выгоды и удобств. Стоит отметить, что венцы, которые во время венчания в Православной Церкви надевают на жениха и невесту, это не царские, как думают многие, а мученические венцы, то есть супруги не должны останавливаться ни перед какими страданиями, если они нужны для блага другого. Венчающиеся уподобляются раннехристианским мученикам, которые страдали за Христа.

Каковы цели христианского брака?

Одна из таких целей напрямую звучит в Библии: «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» (Быт. 1, 27-28) — то есть умножение человеческого рода на земле.

Второй целью можно назвать духовное объединение людей, для того, чтобы они вместе могли пройти жизненный путь: «И сказал Бог: не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника по нему» (Быт. 2, 18).

Последняя и главнейшая обязанность, возлагаемая на христианских супругов таинством брака, есть «приготовление» себя, своих детей, к «жизни будущей», к будущему вечному блаженству. Э того могут достигнуть люди, соединенные брачными узами, если они, любя друг друга , в то же время будут любить Господа Бога, если будут исполнять заповеди и своим примером побуждать один другого к терпению, если будут помогать один другому в восхождении к «вершинам духа».

Родители должны считать для себя великой и священной обязанностью заботиться о воспитании детей в духе христианского благочестия, так как родители несут ответственность не только за физическую жизнь детей, но и за их духовное воспитание.

Каковы же отношения между супругами в браке?

Для того, чтобы разъяснить этот вопрос, следует снова обратиться к цитатам из Библии.

“Жене глава — муж” (1Кор.1:3); “Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу” (Еф.5:22); “как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем” (Еф.5:24). Подчинение жен мужьям — первый принцип.. Писание возлагает принятие решений на мужа. Муж становится «опорой» семейной «церкви», ее фундаментом.

“Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” (Еф.5:25); “Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы” (Кол.3:18).

Призыв к женам повиноваться своим мужьям сочетается с призывом к мужьям любить своих жен. Любовь — это прежде всего забота мужа о данной ему Богом спутнице жизни, умение прощать ее недостатки, помогать ей во всем и делать жизнь супруги счастливой и радостной.

“Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью; А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии” (1Тим.2:11,12).

Жена не должна господствовать над мужем, должна уважать его, и уметь смиряться с его недостатками.

«Законный брак есть символ правильно налаженного мира. Правильный мир — это когда люди делают то, что говорит Бог. Правильно — это когда дом уютен, когда женщина — хранительница очага, когда дети — воспитанные и ухоженные, о них проявлена забота. Когда в детях закреплены основы христианской веры, преподанной их отцом и Церковью.»

Таким образом, можно говорить о том, что в основе христианского брака лежат такие духовные ценности как верность, терпение, взаимопомощь в физической и духовной жизни, честность и любовь между супругами, а так же их совместная забота о духовных и материальных благах своей семьи. Супруги, по канонам христианства, предназначены друг другу Богом и несут ответственность за свою семью не только друг перед другом, но и перед Господом, и должны любить и почитать друг друга, несмотря на жизненные испытания.

2.2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских», как отражение традиций христианской семьи

Автор «Повести о Петре и Февронии Муромских» — монах Ермолай-Еразм, вложил в свое произведение ключ к истинному пониманию христианского брака. Уже в первой части повести мы наблюдаем картину гармоничных семейных взаимоотношений, построенных на доверии супругов друг к другу:

«Есть в Русской земле город, называемый Муромом. Правил в нем когда-то благоверный князь по имени Павел. Дьявол же, искони ненавидящий род человеческий, сделал так, что злой крылаты змей стал летать к жене того князя на блуд. И, волшебством своим, перед ней он являлся таким, каким был на самом деле, а приходящим людям представлялось, будто это сам князь сидит со своей женой. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и рассказало о всем, что с ней произошло князю, мужу своему»

Пред женой муромского князя стоял выбор: либо она скроет все происходящее, либо признается мужу, — княгиня выбрала признание. Такой поступок полностью соответствует канонам христианского брака: жене нечего было стыдиться перед мужем, так как змей совершал над ней насилие, то есть измена мужу была не следствием греха женщины, а кознями дьявола. Жена Павла знала, что муж не осудит ее, не отвернется от нее, узнав правду, и ее признание не навлечет на нее гнева мужу. Князь Павел, в свою очередь не мог осудить жену, и не отказался от нее, потому что его предназначение в браке — забота о супруге, и он должен был любым способом избавить ее от змея, поскольку он был ее мужем.

Семья князя Павла прошла жизненное испытание, сохранив любовь и честь, потому что их отношения выстраивались по христианским канонам семейных отношений. С другой стороны, взаимная уверенность супругов друг в друге помогла им избавиться от змея и победить козни Дьявола.

Стоит отметить, что обсуждая с женой способ избавления от змея, Павел не говорит жене ни одного укоризненного слова, но при этом он проявляет заботу о ее душе, говоря ей о том, что выведав у змея тайну его смерти, жена будет чиста перед Христом после смерти. Жена же, не переча мужу, а «запечатлев его слова в сердце своем», отправляется «обольщать» змея, хотя ей это вряд ли хотелось делать.

Но семья — это не только муж и жена, но и родственники — братья и сестры, которые так же поддерживают друг друга в жизни, поэтому за помощью князь Павел обращается к своему брату Петру, который без колебаний решает помочь Павлу.

Обратимся к другому эпизоду, который так же раскрывает перед нами «Повесть О Петре и Февронии» как образец христианских семейных отношений. Петр, после смерти брата, становится правителем Мурома. Бояре, недовольные тем, что князь женился на простолюдинке, пытаются разлучить мужа и жену разными способами, и в конце концов приходят к Февронии с просьбой «отдать им, кого они поросят», то есть отдать им князя Петра, говоря современным языком — развестись с ним, а взамен предлагают ей любые дары.

Феврония же, в ответ просит бояр «дать и ей того же» — то есть остаться женой князя Петра. Бояре же ставят перед Петром выбор: либо царствование, либо жена. Для Петра это действительно сложная ситуация, так как он ответственен перед городом, которым правит, и не может оставить его, с другой стороны, отказавшись от Февронии он нарушит заповеди брака — сам совершит прелюбодеяние, и толкнет Февронию на это. Князь выбирает не «царствование в жизни этой», а Царствие Господне, и остается с супругой, уходя из города в нищете.

В этой ситуации ни муж, ни жена не колебались в выборе решения. Феврония не согласилась променять мужа на подарки, но и не сомневалась она и в том, что муж не променяет ее на власть. С другой стороны, она исполнила такую заповедь христианской семьи, как повиновение мужу. Женщина в браке подчиняется мужчине, и ее решение зависело только от решения мужа. Именно Петр должен был принять на себя ответственность за их судьбу.

Князь принимал решение также руководствуясь христианскими канонами — он должен заботиться о своей жене, пройти с ней ее жизненный путь, поэтому брак для него выше власти.

Необходимо отметить и то, что и Петр, и Феврония помнили заповедь о том, что брак предрешен Господом, и только он может разрушить его, но не решение кого-либо из супругов.

Следующий эпизод, на который мы обратим внимание, по своему строению напоминает притчу, его даже можно «изъять» из повести и преподносить отдельно. Когда Петр и Феврония покинули Муром, они плыли по реке на лодках:

«Был на судне у блаженной Февронии некий человек. На том же судне была и его жена. Тот человек, искушаемый лукавым бесом, посмотрел на святую с вожделением. Она же, разгадав злой помысел его, быстро обличила его и сказала: «Зачерпни воды из реки с этой стороны судна». Он почерпнул. И велела ему она выпить. Он выпил. И снова сказала ему: «Зачерпни воды с другой стороны судна». Он почерпнул. И велела ему снова выпить. Он выпил. Она же спросила: «Одинакова ли вода или одна слаще другой?» Он же ответил. «Одинакова, госпожа, вода». Тогда она ему сказала так: «И женское естество одинаково. Зачем же ты, свою жену оставив, думаешь о другой!»»

Этот эпизод является нравоучением для тех супругов, которые готовы поддаться искушению прелюбодеянием — Феврония говорит им о том, что плоть всех людей одинакова, и физическое желание не должно вести к разрыву духовных уз брака. Таким образом мы видим прямую отсылку к заповедям брака — верности супругов друг другу и чистоте супружеского ложа. В нескольких словах, просто и разумно, Феврония объяснила нелепость и ненужность измены.

Завершается повесть описанием смерти Петра и Февронии, но даже в этом эпизоде мы видим исполнение заповедей брака. После своего правления, супруги принимают монашество, то есть оба они выполняют завет любви к Господу, они едины в своем решении, и вместе проходят путь к духовному росту.

Показателен в этом плане сам заключительный эпизод их земной жизни. Князь Петр, чувствуя близкую кончину, призывает к себе Февронию, чтобы вместе закончить жизненный путь. Феврония же связана обрядом послушания, и должна вышить «воздух» — специальный покров для храмовой чаши, и просит князя подождать. Князь ждет ее два дня, но на третий сообщает, что ждать больше не может.

Феврония-Ефросиния оказалась перед выбором: завершить дело послушания, или выполнить ранее данное слово. Она выбирает последнее, чтобы не оставить неисполненного долга. Ее труд может завершить и кто-то другой, а вот данное слово выполнить может только она сама. Автор подчеркивает приоритет слова над мирским делом, пусть даже и богоугодным.

Тогда блаженная Феврония-Ефросиния, уже успевшая вышить лики святых, воткнула иголку в ткань, обвила ее ниткой, как рачительная рукодельница, чтобы кто-то смог продолжить начатое ею дело, и послала к блаженному Петру-Давиду сообщить о ее готовности преставиться вместе.

Таким образом, Феврония выполняет завет верной христианской жены, она ставит волю мужа и свой долг перед ним выше своего духовного дела, но при этом она показывает истинное духовное величие, потому что муж оказывается для нее превыше собственной души. Супруги умирают в один день, показывая единство семьи даже самой своей смертью.

Но даже после смерти Петр и Феврония неразлучны. Они завещали похоронить себя в одном гробу, сделав тонкую перегородку, однако люди решают, что нельзя хоронить иноков в один гроб, и разделяют их. Однако чудесным образом они оказываются в одной могиле, и хотя люди трижды разделяют их, они все равно возвращаются друг другу. Это тоже притчевый эпизод — Бог соединяет мужа и жену, которые оставались верны друг другу и его заветам, после смерти, показывая то, что они воссоединились на небесах, то есть достигли Царствия Небесного вместе.

Заканчивается повесть похвалой Петру и Февронии, в которой отражены смысловые узлы произведения — испытания, которые блаженные супруги перенесли совместно, не нарушив заповедей брака. Именно это послушание Богу в браке награждается свыше:

« Радуйтесь, честные предводители, ибо в княжении своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили; за это и Христос осенил вас своей благодатью, так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы перед владыкой Христом! Радуйтесь, преподобные и преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верой к вам приходит!

Мы же молим вас, о преблаженные супруги, да помолитесь и о нас, с верою чтущих вашу память!»

Петр и Феврония становятся примером идеального супружества для верующих людей.

В «Повести о Петре и Февронии Муромских» показаны не только супружеские отношения главных героев; на примере Павла и его жены автор показывает, что не только Петр и Феврония живут в «правильном» браке, то есть гармоничные семейные отношения должны существовать не только у людей «блаженных», близких к Господу, таких как Петр, избранный для победы над змеем, или Феврония, наделенная даром творить чудеса, но и у мирян. Показательно и то, что заповеди брака хранят именно правящие супруги, своим поведением они показывают пример своим подданным. По русской традиции государственное устройство повторяет общемировой порядок, поэтому именно власть имущие должны быть праведны, только тогда они могут требовать соблюдения христианских законов от своих подопечных.

Таким образом, анализируя текст «Повести о Петре и Февронии Муромских», мы можем обнаружить несколько эпизодов, которые напрямую относят нас к христианским заповедям семейной жизни. Такими эпизодами являются история о Павле и его жене, в которой заключена мысль о том, что супруги всегда должны быть честны друг перед другом, и заботиться о душе друг друга. Эпизод с изгнанием Петра и Февронии из Мурома, в котором мы видим, что узы брака превыше мирской власти и богатства. История о том, Феврония объясняла бессмысленность прелюбодеяния и завершающая глава повести, в которой мы можем увидеть пример супружеского единства в смерти и после нее. Примером гармоничных отношений служат отношения именно правящей семьи, таким образом, христианские заповеди брака словно осеняют все семьи княжества.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» является великолепным образцом того, как христианские семейные традиции нашли свое отражение в русской литературе.

Заключение.

В процессе своей работы мы опирались непосредственно на анализ авторского текста, и нескольких его переводах, сделанных разными исследователями.

Мы рассмотрели «Повесть о петре и Февронии Муромских» в аспекте семейных отношений, представленных в нем, и выявили, что данное произведение является символическим указанием на способ создания гармоничного, «правильного» брака, в котором оба супруга способны достичь вершин духовного развития.

Обратившись к толкованию библейских текстов исследователями и лицами духовного звания, мы выяснили, что в основе христианского брака лежат такие духовные ценности как верность, терпение, взаимопомощь в физической и духовной жизни, честность и любовь между супругами, а так же их совместная забота о духовных и материальных благах своей семьи. Супруги, по канонам христианства, предназначены друг другу Богом и несут ответственность за свою семью не только друг перед другом, но и перед Господом, и должны любить и почитать друг друга, несмотря на жизненные испытания.

Петр и Феврония -яркий пример супругов, чей союз благословлен Господом и основывается на заветах Церкви.

Именно такие образы, по нашему мнению, послужили образцами, для великих русских классиков, в своих произведениях создававших картины счастливых и гармоничных семей. Затронутая нами проблема может быть раскрыта как в рамках анализа произведений древнерусской литературы, так и в контексте русской классической литературы в целом, что показывает широкие перспективы работы с представленной проблемой.

Список использованной литературы

1. Сочинения Ермолая-Еразма. Повесть о Петре и Февронии Муромских //Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. — М., 1984. — 626 С.

2. Изборник. Повести Древней Руси — М. — изд. «Художественная Литература» — 1986. Вступительная статья Д. С. Лихачева. — 448 С.

3. Сказания о чудесах: Т. 1. Русская фантастика XI-XVI вв. / Сост., послесл. и коммент. II раздела Ю. М. Медведева. — М.: Сов. Россия, 1990.-528

4. Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Том 2. — Л.: Худож. лит., 1987. — С. 273-277.

5. Ужанков А.Н. Русская литература XI-XVI вв. Мировоззренческий аспект. — С.271-272.

6. «Литературный энциклопедический словарь» — М., — изд. «Советская энциклопедия» 1987. 1324стр.

7. Марина Мещерякова «Литература в таблицах и схемах» — М., — изд. «Айрис Пресс» 2003. 222стр.

8. Мультимедийное издание «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» www.KM.ru

Материалы с сайтов:

1. http://www.holy-transfiguration.org

2. Молодёжный христианский сайт http://one-way.ru

3. http://www.pravoslavie.ru

4. http://www.sinodipc.ru

5. http://www.orthodoxy.ru

МУ «Управление образования администрации Петушинского района»

Петушинский церковный округ

МБОУ СОШ №2 г. Петушки.

10-е районные Свято-Афанасиевские чтения.

Тема: Образ семьи в «Повести о Петре и Февронии Муромских».

Выполнила:

Лысых Анастасия,

ученица 10 класса.

Научный руководитель:

Кузмина И.В.

2014 г.

Г. Петушки.

Обновлено: 09.01.2023

Петр и Феврония Муромские – это пара святых в русской православной церкви. Их образ воплощает собой традиционные семейные ценности, а история рассказывается в одном из нравоучительных произведений русской литературы. Петр и Ферония являются символом крепкой, настоящей и любви и теплого семейного очага. Далее представлено сочинение о Петре и Февронии Муромских, а также отдельное рассуждение о прекрасном чувстве, которое их связывало.

Сочинение о Петре и Февронии Муромских из одноименной повести

Мы живем в светском государстве, а потому немногие сейчас обращаются к церковным образам для того, чтобы сформировать свою жизненную позицию и духовные ценности. Более того, некоторым молодым людям это кажется даже устаревшим. Я же считаю, что зря: такие истории, как у Петра и Февронии, остаются актуальными для любого человека независимо от того, насколько он религиозен.

Петр и Феврония были из разных социальных слоев. Петр был братом князя, а Феврония – простой крестьянкой. В глазах общества их брак был никак невозможен, несмотря на то, что Петр влюбился в девушку, излечившую его от смертельной болезни. Однако он все же женился на Февронии.

Они вместе стали княжеской четой и преодолели многие трудности. Например, их прогнали бояре, но они все же смогли заслужить народную любовь и восстановить княжескую власть. Это были добрые и понимающие люди, которые черпали силы в своей любви. Петр и Феврония прожили вместе до глубокой старости.

Когда они сложили с себя полномочия правителей, то стали больше времени уделять своей вере. Чем старше человек, тем он ближе к Богу, и Петр с Февронией приняли монашеский постриг. Их вера была настолько сильна, что ради нее они даже готовы были на разлуку, ведь мужские и женские монастыри содержатся отдельно. Но даже на расстоянии они сохранили настолько сильные чувства, что умерли в один день – ничто на свете не смогло их разлучить.

Я считаю, что история Петра и Февронии — это образец наивысшей любви, лишенной эгоизма. Именно к таким чувствам и должен стремиться каждый из нас, ведь на свете нет ничего дороже такого светлого чувства. Даже тем, кто далек от религии, следует знать эту историю для того, чтобы сформировать для себя образ того, как должна выглядеть крепкая семья.

Сочинение-рассуждение о любви Петра и Февронии Муромских

В своем сочинении про Петра и Февронию Муромских для 7 класса я хочу поговорить не о древнерусском произведении, рассказывающим их историю, а о том великом чувстве, которое было между ними. Я буду рассматривать святые образы двух влюбленных, которые смогли пронести свое чувство через всю жизнь и даже через смерть, несмотря на все трудности, которые встречались на пути.

Брак Петра и Февронии – случайность. Дело в том, что Петр был из княжеской семьи, пусть сам и не был князем в молодости. Правил его брат, а Петр старался поддерживать его и даже не думал о том, чтобы сместить брата с престола. Феврония же была простой крестьянкой, но с будущим мужем их объединяло одно важное качество – благородство.

Именно благодаря благородству души эти двое смогли полюбить друг друга (не обращая внимание на то, что такой брак недопустим из-за разного социального положения) и сохранить свое чувство до глубокой старости. Вместе они стали правителями, вместе завоевывали народную любовь. Их не пугало ничего, и они все годы брака были преданы друг другу.

Даже когда в старости Петр и Феврония были разлучены (они пошли на это добровольно, уйдя в монастырь), они сохранили очень прочную духовную связь. Оба молились о том, чтобы умереть в один день, и так и случилось. Они оказались даже в одном гробу, хотя это было физически невозможно – настолько сильная была любовь.

Ход урока

1. Подход к теме урока. Интрига.

Цель урока – попробуем определить, каков же герой древнерусской литературы, каков его характер, какие приемы использует автор для создания художественного образа святого Древней Руси, попытаемся понять позицию автора.

3. Учебное исследование. Выступления групп.

— Кто они такие – князь Петр и княгиня Феврония? Знает ли история такие имена?

Мы выяснили, что летопись не знает муромского князя Петра и его жены Февронии, а народное предание отождествляет их с муромским князем Давидом, женившемся на крестьянке Евфросинии в благодарность за то, что она исцелила его от болезни, от которой никто не мог излечить. Ермолай – Еразм литературно обработал местные предания о Петре и Февронии и легенды о летающем змее – оборотне и мудрой деве. Однако кроме названия, г. Муром встречаются другие исторические реалии.

— Давайте мы с вами вспомним, какие же исторические объекты встречаются ? Мы говорим название, а ваша задача вспомнить, с каким героем связано или в каком эпизоде встречается:

- Село Ласково Рязанской земли

- Церковь Воздвижения честного и животворящего креста

- Река Ока

- Соборный храм Перечистой Богородицы

- Городская соборная церковь Рождества Святой Богородицы.

Таким образом, рассмотрев исторические реалии, мы убеждаемся в том, что автору было важно подчеркнуть достоверность тех событий, о которых он говорит в своем произведении.

| Смелость, храбрость |

| Религиозность |

| Кротость и верность заповедям Божьим |

| Мудрость |

| Любовь и верность близким |

| Умение прощать |

Характер главной героини многогранен.

| Характеристика Февронии | Подтверждение из текста |

|---|---|

| Ум | |

| Чудесный дар | |

| Верность | |

| Нравственная чистота | |

| Способность самоотверженно любить |

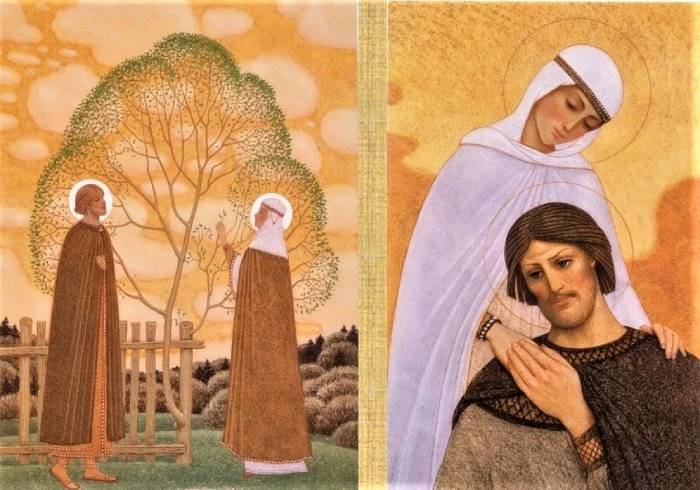

Выступление искусствоведов

1. Анализ иконы.

2. Представление своих иллюстраций к произведению.

— Итак, завершаем заседание нашего Ученого Совета. Все исследования были представлены.

4. Итог урока. Выводы.

Последнее предложение в тексте (прочитать)

— Что же, по вашему мнению, помогает исцелить сердце человека? (чтение записей)

— Что помогло Февронии исцелить сердце Петра?

* Любовь и верность. Эти два ключевых слова мы впишем в тему урока.

-Давайте соберем ваши лепестки в один цветок – ромашка. Как вы думаете, имеет ли этот обычный полевой цветок какое – то отношение к нашему уроку?

* 8 июля Православная церковь чтит святых Петра и Февронию и именно этот день считают в днем влюбленных в православии. В этом году этот день был объявлен днем семьи, любви и верности, а ромашка стала символом этого праздника. Немало людей совершают паломничество в Муром: и те, кто только решили вступить в брак, и те, кто только пришел поблагодарить этих святых за покровительство в их семейной жизни или попросить об их молитве перед Господом о даровании семейного лада и счастья.

-Поклоняемся вечным святыням,

И любовь наша к миру чиста.

Сердце русское верит и ныне-

Мир жестокий спасет красота.

5. Домашнее задание.

Петр изображен храбрым, самоотверженным и умным человеком. Он искренне любит своего брата Павла. Петр не устраивает заговоров, чтобы сместить брата с престола, а наоборот помогает тому в трудные моменты.

В результате ему удается победить змия, однако тот успевает обрызгать его своей кровью. Петр заражен страшной болезнью, которую считают неизлечимой. Но таки нашлась одна девушка по имени Феврония, которая смогла излечить раны Петра.

Феврония – простая дочь крестьянина. Однако она награждена благородными качествами. Автор восхищается ее необыкновенной мудростью, загадочностью речи, добротой.

Девушка умеет врачевать, и соглашается помочь Петру. Взамен она берет с него обещание жениться на ней. Но когда Петр излечивается, то забывает о данном обещании. Тем более, что обычная крестьянка не могла считаться ему ровней.

Спустя время Петру вновь приходится обратиться за помощью к Февронии, так как его болезнь вернулась. Он полагает, что девушка злится, ведь он не сдержал обещание. На деле же Феврония не проявила обиды и согласилась помочь бескорыстно, не приняв даров.

Уразумев, насколько добродетельна Феврония, Петр влюбляется в нее. Он убедился в ее бескорыстие и милосердие. Поэтому теперь Петр сдерживает обещание и женится на девушке.

Автор говорит, что жили Петр и Феврония благочестиво и праведно. И даже интриги бояр не могли разрушить их семью. Любовь и преданность – вот что берегло их от всех бед.

Доказательством большой любви супругов можно найти очень много. Например, когда бояре заставили покинуть престол Февронию, то она попросила забрать с собой самое дорогое. И самим дорогим оказался князь. Любящий князь согласился последовать за женой. В изгнании его одолевали сомнения, правильно ли он поступил, отрекшись от престола. Но Феврония подбадривала мужа и укрепляла веру.

Преданность Февронии мужу – безгранична. Она всегда хранила ему верность. Однажды она угадала мысли другого мужчины, польстившегося на нее. Феврония ответила ему, что точно, как вода по разные стороны корабля всегда одинакова – так же и она всегда верна мужу.

Данное произведение древнерусской литературы представляет собой авторский вольный пересказ сказаний, относящихся к русскому-народному творчеству.

Автором Повести был Ермолай-Еразм – монах и писатель шестнадцатого века. В силу этого в произведение добавлено много чисто церковных деталей. Главные герои – благочестивые супруги, демонстрируют подчеркнутое уважение к Православной церкви. Например, перед смертью Феврония вышивает особое покрывало, используемое во время богослужения.

Однако главная тема, обеспечившая популярность Повести – это любовь. Петр и Феврония изображаются практически идеальными героями (за исключением того момента, когда исцеленный Февронией Петр сначала отказывается выполнить свое обещание и жениться на Февронии).

Петр – смелый человек, не побоявшийся сразиться с нечистой силой, фигурирующей в образе змея. Он человек верный долгу, потому что отказывается от княжеского престола, не желая бросить свою жену.

Феврония показана также мудрой и верной женщиной. Ее загадки достаточно просты и явно родились в среде простого народа. Желание Февронии взять с собой в изгнание вещь по своему выбору и последующее требование Петра показывает, что мудрость княгини не носит корыстного характера, замуж она вышла не ради получения богатства и почестей.

Враги князя и княгини изображены очень схематично. Бояре и их жены, возненавидевшие Февронию за простое происхождение, — это олицетворение внешних препятствий и встречают на своем пути любые два любящих друг друга человека.

Петр и Феврония умирают одновременно по обоюдному желанию. После смерти их тела сверхестественным образом оказываются в одной могиле. Это должно символизировать, что настоящая любовь сильнее даже смерти.

По поводу того, есть ли некое историческое зерно в легенде, превращенной в эту Повесть, в настоящее время в околоцерковной среде ведутся споры. Достоверно известно, что князя и княгини с такими именами в Муроме никогда не было. Однако возможно, что здесь имеются в виду их имена, принятые после пострижения в монашество перед самой смертью, о чем говориться в произведении, но там называются другие имена.

Однако вполне возможно, что некий правитель и его жена действительно очень любили друг друга и воспоминание об этом, со временем, обросло чудесными историями и приняло сказочный характер, так как пересказывая их историю, люди добавляли все новые детали и подробности.

Сочинение по повести 2

Повесть о Петре и Февронии рассказывает о богоугодной жизни князя Петра и его мудрой супруги Февронии. Произведение создано в XVI в. писателем Ермолаем-Еразмом на основе Муромских рассказов. Повесть актуальна и на сегодняшний день, поскольку провозглашает истинные ценности христианства: любовь к своему ближнему, любовь к Богу и беспрекословное соблюдение заповедей.

Павел с самого начала повести предстает отважным князем. Однако, он был горд и решил обмануть Февронию после своего выздоровления. Он не сдержал слова и отказался жениться на мудрой и одаренной девушке, только из-за того из-за ее простого происхождения. Однако, нарушенное обещание снова навлекло на него болезнь. Тогда Петр понял, что девушка обладает не только глубокой мудростью, но и Божьим Даром исцелять. Петр переосмыслил свой поступок и понял, насколько он заблуждался. Князь сдержал во второй раз свое слово, сделал Февронию своей супругою и привел ее в Муромскую вотчину княгинею.

В браке Петр проявляет себя верным и добрым мужем. С каждым днем растет и его любовь к Богу. Петр соблюдает все Божьи заповеди, проводит время в молитвах и укрепляет духовную связь с Богом. Петр мудро и справедливо управляет своим народом.

Петра поддерживает его супруга. Их брак можно назвать образцом преданности и истинной любви. И даже, когда бояре хотели убрать Февронию и Петру с престола, они решили остаться вместе не нарушая заповедей Божьих, жертвуя властью земной ради Царства вечного.

Примечательна и кончина супругов. Оставив княжество, они приняли постриг иноков. Петр и Феврония молили Господа даровать им смерть в один день. И Господь услышал их молитвы. Они знали, когда придет их смертный час и умерли в одно и то же время.

При жизни они завещали похоронить их в одной гробнице, высеченной из камня. Однако, из-за пострига в иноки, похоронить вместе их не могли. Тела Петра и Февронии уложили в разные гробы и хотели похоронить в разных местах. Но к утру совершилось чудо: тела Петра и Февронии оказались вместе в той самой гробнице, которую они завещали. И стало тогда понятно, что сам Господь велит похоронить их вместе. Вскоре Петра и Февронию канонизировали в лик святых. Их почитают как хранителей семьи и брака.

Повесть о Петре и Февронии является настоящим памятником литературы XVI в. Их история завораживает и поражает читателя своей силой, преданностью и чистотой.

Другие темы: ← Темные аллеи (разум и чувство и тема любви)↑ РазныеКак я отношусь к произведениям русских писателей →

Сочинение на тему о петре и февронии муромских 7 класс

Популярные сочинения

- Сочинение в форме путевого очерка (4 класс)

Тридцать первого мая стояла очень жаркая погода. Солнце взошло уже достаточно высоко, ярко освещая каждый уголок. В этот день мы с моим братом Владиславом отправились на вокзал с багажом - Сочинения для 5 класса

- Сочинение Человек часто сам себе злейший враг (с аргументами из литературы)

Человеческая жизнь состоит из многих моментов, рассуждать над которыми можно бесконечно. Люди часто задумываются о причинах происхождения каких-либо событий и порой обвиняют окружающих или судьбу в том

Героиня повести — дева Феврония. Она мудра народной мудростью. Она загадывает мудрые загадки и умеет без суеты разрешать жизненные трудности. Она не возражает врагам и не оскорбляет их открытым поучением, а прибегает к иносказанию, цель которого — преподать безобидный урок: ее противники сами догадываются о своих ошибках. Она творит чудеса походя: заставляет за одну ночь расцвесть в большое дерево воткнутые для костра ветви. Ее животворящая сила распространяется на все окружающее. Крохи хлеба в ее ладони превращаются в зерна благоуханного ладана.

Князь Петр пытается обмануть ее только один раз, вначале, когда он решает не жениться на ней, вопреки своему обещанию. Но после первого же урока, преподанного ему Февронией, он слушает ее во всем и, обвенчавшись, живет с нею в согласии, их любовь переступает и за порог смерти.

Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердья, воткнутые в землю, расцветают в деревья по ее благословению. Она настолько сильна духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей. В силе любви, в мудрости, подсказанной ей этой любовью, Феврония оказывается выше даже своего идеального мужа — князя Петра.

После смерти Петра и Февронии люди положили тела их в отдельные гробы, но на следующий день тела их оказались в общем, заранее приготовленном ими гробу. Люди второй раз попытались разлучить Петра и Февронию, но снова тела оказались вместе, и после этого их уже не смели разлучать. Так же точно в победе любви над смертью Тристан спускается на могилу Изольды цветущим терновником (в некоторых вариантах романа о Тристане и Изольде тела их оказываются в одном гробу). Образы героев этого рассказа, которых не могли разлучить ни бояре, ни сама смерть, для своего времени удивительно психологичны, но без всякой экзальтации. Их психологичность внешне проявляется с большой сдержанностью.

Окт 1, 2018 | 3 комментария

Сочинение по Повести о Петре и Февронии Муромских

Петр и Феврония Муромские — это князь и княгиня, которые были причислены к лику святых. О них многие слышали и этих святых считают покровителями влюбленных, домашнего очага и семейного счастья. История их любви поражает, восхищает и доказывает, что чувство любви может быть настолько сильным, что помогает преодолеть все невзгоды и даже смерть.

О Петре и Февронии Муромских

С историей жизни Петра и Февронии Муромских, о которых пишем сочинение, можно познакомиться благодаря повести публициста и писателя Ермолая-Еразма. В своей повести он пересказал историю любви святых, основываясь на муромских устных преданиях.

Повесть о Петре и Февронии Муромских была написана в 16 веке и стала распространяться как житие. По своему содержанию она расходится с житийными канонами, ведь здесь много фольклорных мотивов, например сказочных, что не приемлемо в написании жития. Поэтому работа летописца стала считаться повестью, в которой прославляется сила женской любви, что помогает преодолеть любые трудности.

Повесть о Петре и Февронии Муромских переносит читателей в Муром в начало тринадцатого века. Там мы и знакомимся с главными героями. Это князь Петр и будущая княгиня Феврония, которая была простой крестьянкой. Это исторические личности, написавшие повесть о бессмертной любви.

В сочинении на тему о Петре и Февронии Муромских хочется вспомнить их знакомство. Так, Петр попадает к Февронии после битвы со змеем, который смертельно ранил князя. Теперь он может умереть в любую минуту. Лечить князя вызвалась крестьянка Феврония. Благодаря ее любви, заботе и вниманию князь остался жить. Однако эта встреча завершается большой любовью. И хоть князь не с первого раза решает жениться на простой крестьянке, ведь то были времена, когда князья не могли себе такого позволить, в итоге Феврония становится его женой. Самое важное здесь, что девушка не возгордилась, она оставалась такой же доброй и отзывчивой, не потеряв своих человеческих качеств, став княжной.

Петру и Февронии пришлось пережить многое, в том числе и изгнание княгини из Мурома. Но Петр не бросил свою жену, которую очень сильно полюбил. Ушел за ней, чтобы вместе позже вновь вернуться в город и возглавить его.

Любовь Петра и Февронии Муромских

Как мы уже упоминали, любовь Петра и Февронии Муромских была очень сильной и взаимной. Это было настолько большое чувство, что оно дало силы влюбленным пройти все испытания. Пара не представляла свою жижнь друг без друга, и даже разлучница смерть оказалась бессильной против их силы любви. Петр и Феврония умерли вместе, но даже после их смерти никто не в силах был разлучить этих любящих людей. Несмотря на то, что возлюбленных хотели хоронить в разных гробах, их тела все равно чудесным образом оказывались вместе. После нескольких неудачных попыток разъединить князя и княгиню, Муромских хоронят вместе. И это доказало, что истинная любовь не умирает.

Читайте также:

- Как нужно относиться к прошлому своей страны итоговое сочинение

- Какое произведение сатирическое сочинение где это видано где это слыхано что побеждает что важнее

- Сочинение на тему любимая сказка пушкина

- Сочинение недавно ночью шли мимо солдаты сочинение

- Сочинение маленький человек в произведениях достоевского и чехова

Сочинение о Петре и Февронии Муромских из одноименной повести

Мы живем в светском государстве, а потому немногие сейчас обращаются к церковным образам для того, чтобы сформировать свою жизненную позицию и духовные ценности. Более того, некоторым молодым людям это кажется даже устаревшим. Я же считаю, что зря: такие истории, как у Петра и Февронии, остаются актуальными для любого человека независимо от того, насколько он религиозен.

Петр и Феврония были из разных социальных слоев. Петр был братом князя, а Феврония – простой крестьянкой. В глазах общества их брак был никак невозможен, несмотря на то, что Петр влюбился в девушку, излечившую его от смертельной болезни. Однако он все же женился на Февронии.

Они вместе стали княжеской четой и преодолели многие трудности. Например, их прогнали бояре, но они все же смогли заслужить народную любовь и восстановить княжескую власть. Это были добрые и понимающие люди, которые черпали силы в своей любви. Петр и Феврония прожили вместе до глубокой старости.

Когда они сложили с себя полномочия правителей, то стали больше времени уделять своей вере. Чем старше человек, тем он ближе к Богу, и Петр с Февронией приняли монашеский постриг. Их вера была настолько сильна, что ради нее они даже готовы были на разлуку, ведь мужские и женские монастыри содержатся отдельно. Но даже на расстоянии они сохранили настолько сильные чувства, что умерли в один день – ничто на свете не смогло их разлучить.

Я считаю, что история Петра и Февронии — это образец наивысшей любви, лишенной эгоизма. Именно к таким чувствам и должен стремиться каждый из нас, ведь на свете нет ничего дороже такого светлого чувства. Даже тем, кто далек от религии, следует знать эту историю для того, чтобы сформировать для себя образ того, как должна выглядеть крепкая семья.

Сочинение-рассуждение о любви Петра и Февронии Муромских

В своем сочинении про Петра и Февронию Муромских для 7 класса я хочу поговорить не о древнерусском произведении, рассказывающим их историю, а о том великом чувстве, которое было между ними. Я буду рассматривать святые образы двух влюбленных, которые смогли пронести свое чувство через всю жизнь и даже через смерть, несмотря на все трудности, которые встречались на пути.

Брак Петра и Февронии – случайность. Дело в том, что Петр был из княжеской семьи, пусть сам и не был князем в молодости. Правил его брат, а Петр старался поддерживать его и даже не думал о том, чтобы сместить брата с престола. Феврония же была простой крестьянкой, но с будущим мужем их объединяло одно важное качество – благородство.

Именно благодаря благородству души эти двое смогли полюбить друг друга (не обращая внимание на то, что такой брак недопустим из-за разного социального положения) и сохранить свое чувство до глубокой старости. Вместе они стали правителями, вместе завоевывали народную любовь. Их не пугало ничего, и они все годы брака были преданы друг другу.

Даже когда в старости Петр и Феврония были разлучены (они пошли на это добровольно, уйдя в монастырь), они сохранили очень прочную духовную связь. Оба молились о том, чтобы умереть в один день, и так и случилось. Они оказались даже в одном гробу, хотя это было физически невозможно – настолько сильная была любовь.

Сочинение на тему о петре и февронии муромских

14 вариантов

-

В произведении описана история любви князя и крестьянки. Сюжет строится на противостоянии героини вельможам и боярам. Ей удается выйти победительницей благодаря личным качествам, таким как: благородство, кротость, ум. Каждая конфликтная ситуация показывает высокое человеческое достоинство крестьянкой девушки в противовес низости ее высокородных врагов.

Эта повесть не могла не произвести на меня впечатления, ведь мудрость Февронии просто поражает. Она словно одна из народных мудрецов, способных справиться с любой бедой. Девушка взялась лечить князя с условием, что он на ней женится. Однако, предугадывая его поведение, полностью не излечила его в первый раз. Петр должен был сдержать свое слово, а попытавшись обмануть девушку, заболел снова. Феврония знала, что это случится, поэтому простила князя. После свадьбы она стала княгиней, но это не сделало девушку высокомерной или спесивой, она осталась прежней.

Князь Петр же сначала хотел избежать данного обещания, потому что дворянину не пристало жениться на простолюдинке. Но болезнь заставила его иначе взглянуть на ситуацию. Он вступает в брак с простой девушкой и обретает в ее лице верного друга, соратника и хорошую жену. С той минуты он ни разу об этом не пожалел. И даже когда бояре потребовали от князя избавить их жен от верховенства Февронии, Петр предпочел вовсе отречься от престола, но не предал жену. В конце они все же вернулись, это стало их наградой за стойкость и любовь.

Сила любви этих героев достойна восхищения. Им удалось сохранить свои чувства несмотря ни на что. И даже после смерти они остались вместе. -

Однако главная тема, обеспечившая популярность Повести – это любовь. Петр и Феврония изображаются практически идеальными героями (за исключением того момента, когда исцеленный Февронией Петр сначала отказывается выполнить свое обещание и жениться на Февронии).

Петр – смелый человек, не побоявшийся сразиться с нечистой силой, фигурирующей в образе змея. Он человек верный долгу, потому что отказывается от княжеского престола, не желая бросить свою жену.

Феврония показана также мудрой и верной женщиной. Ее загадки достаточно просты и явно родились в среде простого народа. Желание Февронии взять с собой в изгнание вещь по своему выбору и последующее требование Петра показывает, что мудрость княгини не носит корыстного характера, замуж она вышла не ради получения богатства и почестей.

Враги князя и княгини изображены очень схематично. Бояре и их жены, возненавидевшие Февронию за простое происхождение, – это олицетворение внешних препятствий и встречают на своем пути любые два любящих друг друга человека.

Петр и Феврония умирают одновременно по обоюдному желанию. После смерти их тела сверхестественным образом оказываются в одной могиле. Это должно символизировать, что настоящая любовь сильнее даже смерти.

По поводу того, есть ли некое историческое зерно в легенде, превращенной в эту Повесть, в настоящее время в околоцерковной среде ведутся споры. Достоверно известно, что князя и княгини с такими именами в Муроме никогда не было. Однако возможно, что здесь имеются в виду их имена, принятые после пострижения в монашество перед самой смертью, о чем говориться в произведении, но там называются другие имена.

Однако вполне возможно, что некий правитель и его жена действительно очень любили друг друга и воспоминание об этом, со временем, обросло чудесными историями и приняло сказочный характер, так как пересказывая их историю, люди добавляли все новые детали и подробности.Сочинение по повести 2

Повесть о Петре и Февронии рассказывает о богоугодной жизни князя Петра и его мудрой супруги Февронии. Произведение создано в XVI в. писателем Ермолаем-Еразмом на основе Муромских рассказов. Повесть актуальна и на сегодняшний день, поскольку провозглашает истинные ценности христианства: любовь к своему ближнему, любовь к Богу и беспрекословное соблюдение заповедей.

Павел с самого начала повести предстает отважным князем. Однако, он был горд и решил обмануть Февронию после своего выздоровления. Он не сдержал слова и отказался жениться на мудрой и одаренной девушке, только из-за того из-за ее простого происхождения. Однако, нарушенное обещание снова навлекло на него болезнь. Тогда Петр понял, что девушка обладает не только глубокой мудростью, но и Божьим Даром исцелять. Петр переосмыслил свой поступок и понял, насколько он заблуждался. Князь сдержал во второй раз свое слово, сделал Февронию своей супругою и привел ее в Муромскую вотчину княгинею.

В браке Петр проявляет себя верным и добрым мужем. С каждым днем растет и его любовь к Богу. Петр соблюдает все Божьи заповеди, проводит время в молитвах и укрепляет духовную связь с Богом. Петр мудро и справедливо управляет своим народом.

Петра поддерживает его супруга. Их брак можно назвать образцом преданности и истинной любви. И даже, когда бояре хотели убрать Февронию и Петру с престола, они решили остаться вместе не нарушая заповедей Божьих, жертвуя властью земной ради Царства вечного.

Примечательна и кончина супругов. Оставив княжество, они приняли постриг иноков. Петр и Феврония молили Господа даровать им смерть в один день. И Господь услышал их молитвы. Они знали, когда придет их смертный час и умерли в одно и то же время.

При жизни они завещали похоронить их в одной гробнице, высеченной из камня. Однако, из-за пострига в иноки, похоронить вместе их не могли. Тела Петра и Февронии уложили в разные гробы и хотели похоронить в разных местах. Но к утру совершилось чудо: тела Петра и Февронии оказались вместе в той самой гробнице, которую они завещали. И стало тогда понятно, что сам Господь велит похоронить их вместе. Вскоре Петра и Февронию канонизировали в лик святых. Их почитают как хранителей семьи и брака.

Повесть о Петре и Февронии является настоящим памятником литературы XVI в. Их история завораживает и поражает читателя своей силой, преданностью и чистотой. -

В России очень много святых, чьи имена известны пожалуй не только в нашей стране.

Не станут исключением и знаменитые русские святые Пётр и Феврония Муромские. Эти святые уже много лет по праву считаются покровителями семейного очага, семьи и влюблённых. Их уважали и уважают в наши дни, о них сказано не мало поверий, сказаний и повестей.

Стоит справедливо отметить, что повесть о Петре и Февронии на большинство прочитавших производит сильнейшей впечатление о настоящей любви, преданности, верности и просто человеческом счастье любить и быть любимым.

В каждом из произведений молодая Феврония, предстаёт перед читателями и людьми, в целом как не только красивая, молодая женщина, но и довольно мудрый и рассудительный человек. Её мысли, речи в ходе всего рассказа подобны высказываниям знаменитых, старинных мудрецов и провидцев. Эта женщина, в силу своей мудрости с лёгкостью смогла предугадать поведение и мысли своего мужа, не излечив его в первый раз окончательно. И читая данный рассказ можно в этом убедиться, ведь не сдержав своё данное слово Пётр вновь заболевает.

Так же справедливо заметить и то, что несмотря ни на что любящее сердце всегда сможет простить и понять родного человека. Ведь Феврония всё же смогла простить своего возлюбленного, не взирая на его предыдущие ошибки.

После того, как выйдя замуж за Петра она становиться княгиней, она остается таким же добрым, отзывчивым, мудрым и достойным человеком. Стоит отметить и то, что простота характера в данном случае не вредит, а наоборот помогает оставаться настоящим человеком.

Не может не вызывать восхищения и молодой князь Пётр, даже не взирая на то, что в начале рассказа он был несколько не прав, не сдержав своё слово. За это он понёс справедливое наказание, ведь вернувшаяся болезнь не только помогла ему разобраться в происходящем, но и заставила взглянуть на собственную жизнь совершенно по новому, под другим углом. Взяв в жёны простую крестьянскую девушку, он ни минуты об этом не пожалеет, а наоборот с каждым днём будет лишь удостоверяться в правильности своего выбора и своего решения. -

В нашем мире происходит очень большое количество различных чудес, которые связаны с жизнью людей, но речь идет не о простых людях, так как речь пойдет о фигурах, которые были причислены к святым. Эта удивительная история вызывает настоящее восхищение, так как подобных примеров просто нет.

Петр и его жена Феврония, являются примером и идеалом для всех людей, так как на примере их отношений, можно строить свою собственную жизнь. Все начинается с того, что наш герой отправляется сражаться с очень злым и кровожадным змеем, которые не дает простым людям спокойно жить. Ему просто нужно его победить, а сделать это, как оказалось практически невозможно.

Он получает смертельную травму и ему грозит смерть, но неожиданно происходит великое чудо: ему помогает обычная крестьянская девушка, которая используя свои знания и любовь просто ему помогает излечится. Между нашими героями возникает очень теплое и нежное чувство, которое перерастает в очень большую любовь, которая и становится настоящим чудом, так как ее они смогли пронести сквозь свои проблемы и испытания, а это очень многого стоит.

Одним словом, они сумели сохранить верность друг другу. Все время они были вынуждены терпеть различные испытания, которые им были посланы свыше, но это их не сломило, а наоборот сделало еще сильнее. Любовь и мудрость, вот составляющие их счастья. Именно эти два блага и являются залогом успешной семейной жизни, так как подчиняясь и слушая свою жену, наш герой смог пройти все свои испытания, но самое важное то, что он всегда оставался победителем, так как ему помогала любовь.

Всю свою последующую жизнь эти люди жили в любви и согласии, и самое интересное, что они умерли в один день, а это так же подтверждает то, что все их отношения уже давно были предрешены свыше, и они просто повелевались своей судьбе и своему незримому поводырю, который вел их по очень сложному пути, но в конце этой дороги, они обрели вечную и счастливую жизнь. Когда, читаешь их историю, то понимаешь смысл семейной жизни, и ту ответственность, которую должны нести мужи и жена, прежде всего перед собой, а потом перед всем обществом.

В наше непростое и довольно противоречивое время их история должна стать настольной книгой для всех семейных пар, так, как только соблюдая все принципы, которые там описаны, люди будут счастливы, а это самое важное, что нужно человеку, который рассчитывает на любовь и поддержку своего самого близкого спутника жизни, но не все соблюдают простые моральные нормы своего поведения, что вызывает очень большую жалость и даже стыд.

Эта пара была причислена к лику святых, и это вполне заслуженно, так как все своей жизнью и деятельностью они дали человечеству очень хороший пример, пример того, как себя должны вести люди в различных жизненных ситуациях, а это бесценный опыт предков, который нам достается совершенно безвозмездно, и мы просто обязаны его хранить и ценить, то, что они нам завещали. Любовь и верность, которые постоянно соседствуют с мудростью, делают свое доброе дело. -

Образ Февронии – воплощение идеальной русской девы. Героиня вводится в сюжет только во второй части рассказа, но играет важную роль. Она появляется в качестве спасительницы князя Петра. Ведь именно Феврония излечивает болезнь, которую никто не мог одолеть. Ее искренняя тихая любовь к князю, ее мудрость и добродетель помогают Петру снова стать великим князем. Доброта девушки вознаграждается – и она становится княгиней.

Феврония – традиционный фольклорный образ мудрой девы. Она не склонна к ярким внешним проявлениям чувств, но зато обладает огромной внутренней силой. В ее образе все идеально сочетается: ум, чувства, воля. Девушка смогла подчинить собственные чувства разуму, преодолеть слабости. Благодаря отсутствию конфликта в ее естестве, она является олицетворением праведности. Такую женщину не возможно победить или склонить на сторону зла. Поэтому она – идеальная жена для мудрого правителя.

Героиня наделяется животворящей силой любви. Приводится пример чуда, сотворенного нею: воткнутые в землю жердья превращаются в цветущие деревья. Доказательством неимоверной силы духа служит и умение Февронии разгадывать мысли окружающих. В совокупности образ Февронии более привлекателен, чем даже образ самого князя Петра.

Любовь героини сочетается с ее долгом. Даже когда Петр, предчувствуя свой близкий конец, посылает за нею в монастырь гонца, она первые два раза отказывается идти, так как не закончила вышивать для храма «воздух». Но в третий раз женщина дает согласие, так как теперь ее земные дела закончены, и она может провести вечность с любимым. -

Девушка умеет врачевать, и соглашается помочь Петру. Взамен она берет с него обещание жениться на ней. Но когда Петр излечивается, то забывает о данном обещании. Тем более, что обычная крестьянка не могла считаться ему ровней.

Спустя время Петру вновь приходится обратиться за помощью к Февронии, так как его болезнь вернулась. Он полагает, что девушка злится, ведь он не сдержал обещание. На деле же Феврония не проявила обиды и согласилась помочь бескорыстно, не приняв даров.

Уразумев, насколько добродетельна Феврония, Петр влюбляется в нее. Он убедился в ее бескорыстие и милосердие. Поэтому теперь Петр сдерживает обещание и женится на девушке.

Автор говорит, что жили Петр и Феврония благочестиво и праведно. И даже интриги бояр не могли разрушить их семью. Любовь и преданность – вот что берегло их от всех бед.

Доказательством большой любви супругов можно найти очень много. Например, когда бояре заставили покинуть престол Февронию, то она попросила забрать с собой самое дорогое. И самим дорогим оказался князь. Любящий князь согласился последовать за женой. В изгнании его одолевали сомнения, правильно ли он поступил, отрекшись от престола. Но Феврония подбадривала мужа и укрепляла веру.

Преданность Февронии мужу – безгранична. Она всегда хранила ему верность. Однажды она угадала мысли другого мужчины, польстившегося на нее. Феврония ответила ему, что точно, как вода по разные стороны корабля всегда одинакова – так же и она всегда верна мужу.

Петр и Феврония – пример идеальной семьи. -

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» написал Ермолай-Еразм. В ней говорится о причисленных к лику святых муромских князе и княгине, описывается их жизнь и чудеса, которые совершала феврония. Однако эта повесть не житие, потому что в нем много эпизодов, которые не включают в жития. Например, в повести много фольклорных мотивов, некоторые эпизоды похожи на сказки (например, испытание Февронии, когда Петр прислал ей клочок льна и повелел сделать из него рубаху). Это значит, что «Повесть о Петре и Февронии» уже ближе к художественной литературе, как она есть сейчас. Автор написал повесть, не похожую на рассказы, которые сочиняли в те времена.

События, которые описаны в повести, происходят в Муроме. Сначала там правил князь Павел. К его жене стал летать змей. Жена Павла хитростью выведала, как погубить змея. Для этого брат её мужа, Пётр, раздобыл Агриков меч и покончил со змеем. Во время схватки кровь попала на Петра, от этого он заболел неизлечимой болезнью.

Крестьянка из Рязани Феврония смогла излечить Петра. Она полюбила его и вышла за негоо замуж, хотя Петр сначала считал для себя зазорным жениться на простолюдинке. Князь Пётр описан в повести как идеальный муж. Но Феврония всё равно лучше, потому что сила её любви, ум и мудрость оказываются выше.

Тяжелое испытание выпадает на долю супругов, когда бояре Мурома прогоняют княгиню, а Петр уходит за ней. И все же они выдерживают и снова становятся правителями.

Пётр и Феврония очень сильно любили друг друга, даже хотели умереть вместе. В старости они постриглись в монахи, как часто делали в то время благочестивые старички и старушки. Когда Пётр почувствовал, что умирает, он отправил послание жене. Феврония в это время вышивала образы святых и попросила мужа подождать. Он не мог ждать и отправил ещё послание. Тогда Феврония прекратила вышивать и сообщила, что готова умереть с ним.

После смерти тела Пётра и Феврония положили в разные гробы. На следующий день они оказались в приготовленном накануне общем гробу. После нескольких неудачных попыток разлучить влюблённых люди поняли, что сделать это невозможно.

Автор «Повести…» хочет напомнить всем читателям, что истинная любовь сильнее всего, даже сильнее смерти. -

Петр и Феврония – это две легендарные исторические личности в истории Руси, которые теперь признаны православной церковью святыми. Они жили в начале 13 века в русском городе Муроме: князь Петр (первым его именем было Давыд) правил этим городом и всем небольшим Муромским княжеством. Эта пара известна своими добрыми делами и праведным образом жизни: они сотворили много хорошего на земле, пока жили на ней. А еще они известны своей большой любовью и верностью друг другу, что не знали границ и преград.