У этого термина существуют и другие значения, см. Анюта.

| Анюта | |

| Анюта | |

| Автор либретто |

А. А. Белинский и В. В. Васильев |

|---|---|

| Источник сюжета |

«Анна на шее» А. П. Чехова |

| Хореограф |

В. В. Васильев |

| Оркестровка |

С. К. Горковенко |

| Дирижёр-постановщик |

С. К. Горковенко |

| Сценография |

Б. С. Маневич |

| Количество действий |

2 |

| Год создания |

1986 год |

| Первая постановка |

21 января 1986 года |

| Место первой постановки |

Театр «Сан-Карло» (Неаполь, Италия) |

Анюта — балет в двух актах на музыку Валерия Гаврилина. Либретто Александра Белинского и Владимира Васильева по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее»[1].

Содержание

- 1 История создания

- 2 Действующие лица

- 3 Либретто и сценарный план Белинского — Васильева

- 4 Сценическая жизнь

- 4.1 Премьера в Неаполе

- 4.2 Большой театр

- 4.3 Постановки в других городах России

- 5 Библиография

- 6 Примечания

История создания

Этот балет — первый в истории случай, когда хореографическое произведение переносится с экрана на сцену, а не наоборот, что происходило неоднократно. Телевизионный фильм-балет «Анюта», придуманный и поставленный сценаристом и режиссёром Александром Белинским в 1982 году, имел заслуженный успех не только на родине, но и в Европе. Изящно задуманная история на тему рассказа «Анна на шее» А. П. Чехова родилась у Белинского, когда он услышал Вальс, написанный ленинградским композитором Валерием Гаврилиным.

| Александр Белинский давно хотел снять телевизионный балет по Чехову, долго «ходил вокруг» «Скверного анекдота», а потом как-то раз услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий «чеховский вальс». Вот так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма, хотя в основе его были использованы мотивы рассказов Антона Павловича Чехова, большей частью — «Анна на шее»… Для «Анюты» Александр Аркадьевич вместе с Володей подбирал музыку буквально по кусочкам из разных произведений Валерия Гаврилина.»

— Екатерина Максимова[2] |

| Обычно экранизация произведения следует вслед за её театральным воплощением. Но вот редкий случай: телефильм „Анюта“, имевший большой успех у нас и за рубежом, получивший приз „Интервидения“ и удостоенный Государственной премии РСФСР, обрёл новую жизнь в театре Неаполя, а затем и на сцене Большого театра СССР.

— Александр Белинский[3] |

Именно успех фильма-балета заставил Владимира Васильева задуматься о переносе постановки на сцену. Станиславом Горковенко была добавлена музыка, расширены хореографические номера и в 1986 году родился новый балет, обречённый на долгую сценическую жизнь не только из-за прославленных первых исполнителей и превосходного музыкального материала, но и благодаря компактности спектакля и удобству адаптации заглавной партии для любой балерины.

Действующие лица

- Анюта

- Петр Леонтьевич

- Модест Алексеевич

- Артынов

- Студент

- Его сиятельство

- Девушка

- Два офицера

- Четыре щеголя

- Три цыганки

Либретто и сценарный план Белинского — Васильева

Сценическая жизнь

Премьера в Неаполе

Премьера прошла 21 января 1986 года в Театр «Сан-Карло» (Неаполь, Италия)

Художник-постановщик Белла Маневич, дирижёр Станислав Горковенко

- Анюта — Екатерина Максимова

- Петр Леонтьевич — Владимир Васильев

- Модест Алексеевич — Гали Абайдулов

- Артынов — Ф. Д’ Альберо

- Студент — А. Д’ Алоя

- Его сиятельство — А. Салернитано

Большой театр

Премьера прошла 31 мая 1986 года в Большом театре

Художник-постановщик Белла Маневич, дирижёр Александр Лавренюк

- Анюта — Екатерина Максимова

- Петр Леонтьевич — Владимир Васильев

- Модест Алексеевич — Михаил Цивин

- Артынов — Михаил Лавровский, (затем Борис Ефимов)

- Студент — Валерий Анисимов

- Его сиятельство — Александр Грещенко

Спектакль прошёл 67 раз, последнее представление 2 апреля 1994 года.

Возобновление 27 февраля 1996 года

Дирижёр Павел Сорокин

- Анюта — Галина Степаненко, (затем А. В. Тагирова, А. С. Яценко, Н. Г. Ананиашвили, С. А. Лунькина, Н. А. Капцова, М. А. Рыжкина)

- Петр Леонтьевич — Владимир Моисеев, (затем А. А. Меланьин)

- Модест Алексеевич — Александр Петухов, (затем Г. П. Янин, М. Ю. Шарков)

- Артынов — Марк Перетокин, (затем И. М. Рыжаков, А. Шпилевский)

- Студент — Тимофей Лавренюк, (затем И. М. Рыжаков, М. Е. Валукин)

- Его сиятельство — Андрей Ситников, (затем А. Е. Лопаревич)

Постановки в других городах России

Оригинальную постановку 1986 года Владимир Васильев неоднократно переносил в различные театры:

- 1986 — Рижский театр оперы и балета

- 23 декабря 1987 — Челябинский театр оперы и балета

Художник-постановщик Б. Маневич, дирижёр А. Чернушенко; Анюта — Ирина Ушакова, Пётр Леонтьевич — Владимир Жданов, Модест Алексеевич — Александр Клековкин

- 1989 — Казанский театр оперы и балета, возобновление 23 июня 2011 года[7]

- 1990 — Пермский театр оперы и балета

- 29 мая 1993 — Омский музыкальный театр

- 10 февраля 1995 — Ижевский театр оперы и балета

- 12 февраля 1997 — Челябинский театр оперы и балета — возобновление

Дирижёр В. А. Мирошниченко; Анюта — Татьяна Сулейманова, Пётр Леонтьевич — Александр Седельников, Модест Алексеевич — Сергей Тараторин, Артынов — Эдуард Сулейманов, Студент — Андрей Субботин

- 25 января 2008 — Воронежский театр оперы и балета

- 25 июня 2009 — Красноярский театр оперы и балета

Художник-постановщик Виктор Вольский, художник по костюмам Рафаил Вольский, музыкальный руководитель и дирижёр А. Чепурной; Анюта — Анна Оль, Пётр Леонтьевич — Владимир Васильев, Модест Алексеевич — В. Гукленков, Артынов — Д. Зыков, Студент — К. Литвиненко, Его Сиятельство — И. Климин

- 22 апреля 2011 — Самарский театр оперы и балета

Балетмейстер-постановщик — народный артист России, народный артист СССР Владимир Васильев. Дирижер-постановщик — лауреат международных конкурсов Виктор Куликов. Художник-постановщик — заслуженный художник России Виктор Вольский. Художник по костюмам — заслуженный деятель искусств России Рафаил Вольский. Художник по свету — Ильдар Бедердинов.

Библиография

- Сурикова Г. Второе рождение «Анюты» // Челябинский рабочий.—1997.—12 февраля

- Б. А. Львов-Анохин «Анюта» на экране и на сцене // Владимир Васильев. — М: Центрполиграф, 1998. — С. 271-284. — 430 с. — 5000 экз. — ISBN 5-218-00373-5

- Е. С. Максимова Васильев. «Свои» спектакли // Мадам «нет». — М: АСТ-Пресс, 2004. — С. 210-212. — 344 с. — (Звезды балета). — 5000 экз. — ISBN 5-462-00061-8

- Иванов В. Чеховская Анюта обрела новый дом // Самарские известия.—2011.—27 апреля

Примечания

- ↑ Анюта // Русский балет: Энциклопедия. — М.: Большая российская энциклопедия, Согласие, 1997.

- ↑ Максимова Е. С. «Анюта» // Мадам «нет». — М.: АСТ-Пресс, 2004. — С. 239. — ISBN 5-462-00061-8.

- ↑ Белинский А. А. // Старое танго. Заметки телевизионного практика. — М.: Искусство, 1988. — С. 148.

- ↑ «Тарантелла» В.Гаврилина в исполнении Е.Максимовой в фильме. Проверено 2 апреля 2011. — смотреть на YouTube

- ↑ Анюта на сайте Большого театра

- ↑ Анюта на сайте Пермского театра оперы и балета

- ↑ «Анюта» в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Архивировано из первоисточника 27 июля 2012. Проверено 15 мая 2011. — официальный сайт театра

С телебалета «Анюта» началось интересное и плодотворное сотрудничество композитора Гаврилина и режиссера Белинского. Балет по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее» получил признание не только на родине, но и во всем мире.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве

с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории

и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Денис Великжанин

Музыкальный критик, искусствовед, член союза композиторов России

Музыка для балета стала новой и неожиданной гранью творчества Гаврилина. Обсудим, как композитор к этому пришел, и разберем его самый знаменитый телебалет «Анюта».

🩰 Случай балета «Анюта» во многих аспектах уникальный. Когда экранизируют балеты, которые уже ставили на театральных сценах, это неудивительно. Но с «Анютой» ровно обратная ситуация — балет, который изначально создавался в качестве фильма, позднее был перенесен на сцену.

🎥 Идея создания кинокартины принадлежала режиссеру Александру Белинскому, который уже работал над несколькими фильмами-балетами — «Галатея», «Жиголо и Жиголетта», «Старое танго». Теперь же он задумывал создать что-то по мотивам произведений Чехова, но еще не знал, что именно. Также он не знал, к кому обратиться для создания музыки. Но однажды режиссер услышал вальс, который написал Гаврилин, и в этом произведении Белинский нашел чеховские мотивы. Сам Гаврилин так говорил о своем приходе в балет:

🗣 «Отношения с балетом у меня складывались любопытно и непредсказуемо. Еще студентом консерватории некоторое время я был концертмейстером в балете <…> но сочинить балет не дерзнул. Обратил меня в эту веру <…> Александр Белинский, поставивший на телевидении ряд интересных музыкальных спектаклей. Опытный режиссер, он разглядел в отдельных фрагментах музыки, написанной мною лет 15–20 назад, балет на сюжет чеховского рассказа „Анна на шее“. <…> Конечно, для меня самого это было неожиданно: оказывается, сам того не зная, я уже давно пишу балетную музыку да еще помогающую воплотить на сцене чеховские образы! Но если вдуматься, то это не так уж удивительно. Чехов — мой любимый писатель, каждый год перечитываю его рассказы. Ранимость, незащищенность, особая деликатность его героев, трагизм неразделенной любви, чистая, светлая грусть, ненависть к пошлости — все это мне хотелось выразить в музыке».

💔 После того, как Белинский услышал музыку Гаврилина, ему пришла идея о подходящем сюжете — чеховский рассказ «Анна на шее». Это трагичная история о девушке из бедной семьи, которая жертвует своей любовью к студенту и выходит замуж за нелюбимого, но богатого человека. Анна рассчитывает, что таким образом спасет семью от нищеты, но надежды рушатся — муж оказывается человеком скупым, вместо этого отправляет Анну в свет, чтобы самому добиться карьерного продвижения. Постепенно светская жизнь поглощает Анну, и эта мысль о поругании женской души становится основной в сюжете произведения.

Екатерина Максимова, исполнительница роли Анны, также вспоминала о замысле балета:

🗣 «Александр Белинский давно хотел снять телевизионный балет по Чехову, долго ходил вокруг „Скверного анекдота“, а потом как-то раз услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий „чеховский вальс“. Вот так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма, хотя в основе его были использованы мотивы рассказов Антона Павловича Чехова, большей частью — „Анна на шее“. <…> Для „Анюты“ Александр Аркадьевич вместе с Володей подбирал музыку буквально по кусочкам из разных произведений Валерия Гаврилина».

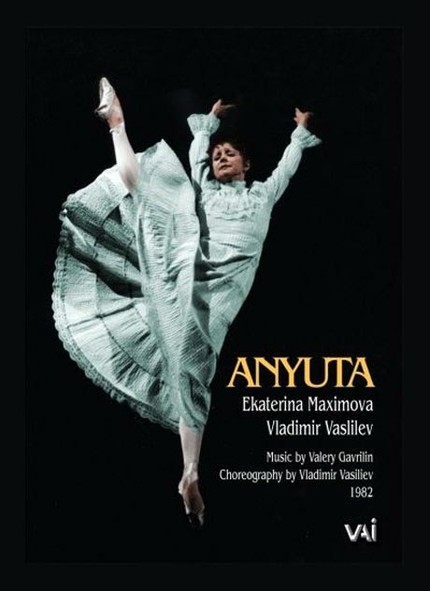

1. Режиссер Александр Белинский

2. Актриса и балерина Екатерина Максимова

3. Афиша балета «Анюта»

Мы обсудили историю появления балета «Анюта», а теперь рассмотрим особенности сценографии и постановок.

🩰 Постановщиком «Анюты» был прославленный балетмейстер Владимир Васильев. Хореографические номера балета он ставил как «монтажную хореографию». Танец в фильме-балете снимали фрагментами, а крупные, средние и общие планы монтировались в движении. На музыку одного номера снимали несколько мест действия, иногда — параллельную хореографическую жизнь разных персонажей. Поиски Владимира Васильева в этой области начались с телефильма «Жиголо и Жиголетта». Сам балетмейстер так говорил о работе над телебалетом:

🗣 «Хореограф на телевидении изначально принимает функции режиссера, и это всегда очень интересно, особенно в период монтажа. Когда мы снимали отдельные сцены, мы их уже видели „монтажно“. <…> Каждый раз на практике познаешь все новые закономерности. В искусстве невозможно все постичь. Только дилетантам кажется, что они все знают».

📖 В постановке «Анюты» стоит обратить особое внимание на эпизод «семейного альбома», который перелистывает отец Анны. В его воспоминаниях возникает маленькая Анюта в исполнении Киры Кирилловы, ее отец в исполнении Владимира Васильева и умершая мать в исполнении Екатерины Максимовой. В своем произведении Чехов так описывает эту сцену: «Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку».

🏆 Премьера фильма-балета «Анюта» состоялась 1 мая 1982 года на Центральном телевидении. Успех «Анюты» был ошеломительный — в 1982 году фильм завоевал приз «Интервидения» на международном фестивале телефильмов «Злата Прага», в 1983 году удостоился золотого приза на X Всесоюзном телевизионном фестивале в Алма-Ате, а также получил Государственную премию РСФСР. Фильм приобрел международное признание — его закупили и показали в 114 странах.

🎭 На волне успеха телебалета «Анюта» его создатели задумались о сценической версии постановки. В период гастролей балетной труппы Большого театра в Америке, когда сцена была свободной, Владимиру Васильеву предложили что-нибудь поставить — к тому времени у него уже был некоторый опыт. Для сценической версии дирижер Станислав Горковенко добавил музыки, и рамки действия постановки немного расширились. Премьера спектакля состоялась 21 января 1986 года в Неаполе, а премьера на сцене Большого театра — 31 мая 1986 года.

1. Балетмейстер Владимир Васильев

2–3. Сцены из телебалета «Анюта»

Мы узнали историю создания и постановок «Анюты», а теперь время поговорить о музыке балета и ее связи с творчеством Чехова.

🎶 Творчество Чехова само по себе музыкально — в нем можно найти и сонатные формы, и «звучащие» паузы. Исследователь Борис Асафьев указывал, что на Чехова во многом повлияла оперная драматургия Чайковского. В чем они точно сходятся, так это в поэтизации быта. У Чайковского это проявляется в возвышении «низких» жанров и наполнении их духовностью. В этом смысле музыка Гаврилина наследует принципы Чайковского: Гаврилин также был убежденным поборником «низких» жанров, последовательно и неотступно воплощал их в своем творчестве.

🌟 Но в «Анюте» Гаврилин отталкивается не столько от традиций Чайковского, сколько от чеховского постижения бытовой сферы. У Чехова отношение к быту амбивалентно: наравне с мотивом поэтизации в рассказах и драмах неизменно звучит мотив гибельности и враждебности обыденного существования, которое разъедает и растлевает душу. Двойственная природа чеховского бытописания передается и в характере музыки Гаврилина. Уже в самых первых тактах партитуры, в звучании «вальса с фальшивизмами» присутствуют невысказанная тоска и меланхолия. Так в бытовой жанр сразу же вносится элемент остранения. Жанр перестает играть функцию исключительно иллюстративную и поднимается на уровень характеристичности, который выражает сложную образную полифонию.

🎹 В музыке фильма-балета композитор показывает звуковую картину эпохи в ее почти исчерпывающей полноте. Здесь и целая «танцевальная энциклопедия» — вальс, галоп, полонез, тарантелла, полька, и гром военных оркестров — марш, и надрывный голос шарманки, и уютное домашнее музицирование, и колокольность, и бой часов. Каждая из звуковых сфер тянет за собой цепь ассоциаций, которые порождены «памятью жанра» — каждый конкретный жанровый образ наделяется большой обобщающей силой.

📖 Рассказ «Анна на шее» сам по себе весьма музыкален — там много эпизодов, которые наполнены музыкой, более того, музыку в рассказе можно рассматривать в качестве самостоятельного смыслового пласта. Уже в самом начале есть мотив убитого буднями праздника — вместо свадебного бала с танцами и весельем новобрачные отправляются на богомолье. Дальнейшее движение «музыкальной» темы в рассказе — это ее постепенное освобождение и движение к кульминации в финале: «…Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным». Также интересен контраст музыки домашней, несвободной, и музыки природных, открытых пространств, которая свободу возвращает.

🩰 Эту же двойственность перенес Гаврилин в музыку фильма-балета. Также композитор обогащает образы героев и пространств подходящим музыкальным сопровождением. Так, в музыке департамента проявляется его казенность — галоп звучит как пляска-машинерия, как танец заведенных существ-автоматов. Появление Его сиятельства сопровождается гаммообразным унисоном медных с характерным глиссандированием. Появления отца Анюты сопровождаются скрипичными соло, а образы братьев — фортепианными «штудиями», барабанным тремоло — Модест Алексеевич. Центральный образ Анюты более многозначен — его характеристика слагается из нескольких тем. Но все же в нем есть доминирующий тембр-образ — флейта, и ведущий жанр — вальс. В дуэте со Студентом он медленный, лирический, в сцене с Его сиятельством — кокетливый, ветреный «вальс обольщения».

Давайте теперь посмотрим записи балета «Анюта» — полную версию 1982 года, а также «Тарантеллу» в исполнении Екатерины Максимовой.

→ Телебалет «Анюта»

Видеопример на Ютубе

⏱ Время просмотра: 1 час 8 минут

→ «Тарантелла» из балета «Анюта»

Видеопример на Ютубе

⏱ Время просмотра: 3 минуты

Валерий Александрович Гаврилин / Valery Gavrilin

Балет «Анюта» Тарантелла

Валерий Александрович Гаврилин (17

августа 1939 — 28 января 1999) — советский и российский композитор,

автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к

кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1985). Народный артист РСФСР

(1985).

«Мечтаю своей музыкой добраться до

каждой человеческой души. Меня постоянно свербит боль: поймут ли?»

— эти слова В. Гаврилина кажутся напрасной тревогой: его музыку не просто

понимают, ее любят, знают, изучают, ею восхищаются, ей подражают. Триумфальный

повсеместный успех его «Русской тетради», «Перезвонов», балета «Анюта» —

подтверждение тому. И секрет этого успеха — не только в редкостном, уникальном

таланте композитора, но и в том, что люди нашего времени истосковались по такой

именно музыке — доверительно простой и ошеломляюще глубокой. В ней органично

сплавлено подлинно русское и общечеловеческое, истины древности и самые болевые

вопросы современности, юмор и печаль, и та высокая духовность, что очищает и

насыщает душу. И еще — Гаврилин в высшей степени наделен редким, горьким и

святым даром истинного художника — способностью чувствовать чужую боль, как

свою…

«Таланты русские, откуда вы

беретесь?» На этот вопрос Е. Евтушенко Гаврилин мог бы ответить словами А.

Экзюпери: «Откуда я? Я из моего детства…» Для Гаврилина, как для

тысяч его сверстников — «подранков», детским садом была война. «Первыми

песнями в моей жизни были крики и плач женщин, получавших похоронки с фронта«,

— скажет он позже, уже взрослым. Ему было 2 года, когда в их семью пришла

похоронка — в августе сорок первого погиб под Ленинградом отец. Потом были

долгие годы войны и детский дом в Вологде, в котором ребятишки сами вели

хозяйство, сажали огород, косили сено, мыли полы, ухаживали за коровами. А еще

в детдоме был свой хор и народный оркестр, был рояль и учительница музыки Т.

Томашевская, открывшая мальчику добрый и прекрасный мир музыки. И однажды когда

в Вологду приехал педагог Ленинградской консерватории, ему показали

удивительного мальчишку, который, не зная еще толком нот, сочиняет музыку! И

судьба Валерия круто изменилась. Вскоре из Ленинграда пришел вызов и

четырнадцатилетний подросток уехал поступать в музыкальную школу при

консерватории. Его взяли в класс кларнета, а через несколько лет, когда в школе

открылось композиторское отделение, он перешел туда.

Учился Валерий жадно, взахлёб, с

упоением. Вместе со своими сверстниками, такими же одержимыми Ю. Темиркановым,

Ю. Симоновым, переиграл все сонаты и симфонии И. Гайдна, Л. Бетховена, все

новинки Д. Шостаковича и С. Прокофьева, какие удавалось достать, старался

услышать музыку, где только возможно. В Ленинградскую консерваторию Гаврилин

поступил в 1958 г., в класс композиции О. Евлахова. Сочинял много, но на 3

курсе неожиданно перешел на музыковедческий факультет и серьезно занялся

фольклором. Ездил в экспедиции, записывал песни, пристально вглядывался в

жизнь, вслушивался в говор деревенских людей, знакомый ему с детства, старался

постичь их характеры, мысли, чувства. Это была напряженная работа не только

слуха, но — сердца, души, ума. Именно тогда, в этих разоренных войной, нищих

северных деревушках, где почти не было мужчин, вслушиваясь в женские песни,

пронизанные неизбывной печалью и неистребимой мечтой об иной, прекрасной жизни,

Гаврилин впервые осознал и сформулировал для себя цель и смысл композиторского

творчества — соединить достижения профессиональной музыкальной классики с этими

бытовыми, «низкими» жанрами, в которых таятся сокровища истинной

поэзии и красоты. А пока Гаврилин написал интересную и глубокую работу о

народно-песенных истоках творчества В. Соловьева-Седого и в 1964 г. закончил

консерваторию как музыковед-фольклорист по классу Ф. Рубцова. Однако и

сочинения музыки он не оставлял, на последних курсах написал 3 струнных

квартета, симфоническую сюиту «Тараканище», вокальный цикл на ст. В. Шефнера, 2

сонаты, шуточную кантату «Мы говорили об искусстве», вокальный цикл

«Немецкая тетрадь» на ст. Г. Гейне. Этот цикл был исполнен в Союзе

композиторов, тепло встречен слушателями и с тех пор вошел в постоянный

репертуар многих вокалистов.

С сочинениями Гаврилнна познакомился

Шостакович и настоятельно посоветовал ему поступать в аспирантуру. Сдав

экстерном все экзамены за композиторский факультет плюс вступительные, Гаврилин

стал аспирантом. В качестве дипломной работы он представил вокальный цикл «Русская

тетрадь». А в конце 1965 г., в дни декады ленинградского музыкального искусства

в Москве это сочинение впервые прозвучало на последнем концерте и произвело

настоящий фурор! Молодого, никому не известного композитора называли

«музыкальным Есениным», восторгались его талантом; в 1967 г. он был

удостоен Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки, став самым молодым в

стране лауреатом этой высокой награды.

После такого триумфального успеха и

признания молодому композитору было очень трудно создать следующее произведение

столь же высоких художественных достоинств. На несколько лет Гаврилин как бы

«уходит в тень». Он пишет очень много и постоянно: это музыка к

кинофильмам, театральным спектаклям, небольшие оркестровые сюиты, фортепианные

пьесы. Друзья и старшие коллеги сетуют на то, что он не пишет музыки крупной формы

и вообще сочиняет мало. И вот 1972 г. приносит сразу 3 крупных произведения:

оперу «Повесть о скрипаче Ванюше» (по мотивам очерков Г. Успенского), вторую

«Немецкую тетрадь» на ст. Г. Гейне и вокально-симфоническую поэму на ст. А.

Шульгиной «Военные письма». Годом позже

появляются вокальный цикл «Вечерок»» с подзаголовком «Из альбома

старой женщины», третья «Немецкая тетрадь», а затем —

вокально-симфонический цикл «Земля» на ст. А. Шульгиной.

В каждом из этих сочинений Гаврилин

реализует свое творческое кредо: «Говорить со слушателем понятным для него

языком«. Он преодолевает пропасть, существующую ныне между музыкой

эстрадной, бытовой и серьезной, академической. С одной стороны, Гаврилин

создает эстрадные песни столь высокого художественного уровня, что камерные и

даже оперные певцы охотно исполняют их. («Скачут ночью кони» исполняет И.

Богачева). О песне «Два брата» выдающийся мастер Г. Свиридов пишет автору:

«Изумительная вещь! Я второй раз слышу ее и плачу. Какая красота, как

свежа форма, как она естественна. Какие дивные переходы: в мелодии от темы к

теме, от куплета к куплету. Это шедевр. Поверьте мне!» Классикой

жанра стали песни «Любовь останется», «Сшей мне белое платье, мама» из

кинофильма «В день свадьбы», очаровательная «Шутка».

С другой стороны, Гаврилин создает

произведения крупной формы — сюиты, поэмы, кантаты с использованием приемов

современной эстрадной музыки. Адресуя свои произведения прежде всего молодежи,

композитор не упрощает «высокие» жанры классической музыки, а создает

некий новый жанр, который музыковед А. Сохор назвал

«песенно-симфоническим».

Огромную роль в творческой жизни Валерия

Гаврилина играет драматический театр. Он написал музыку к 80 спектаклям, идущим

в разных городах страны. Сам композитор считает полностью удавшейся работу только

над четырьмя из них: «После казни прошу» в Ленинградском ТЮЗе, «С любимыми не

расставайтесь» в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, «Три мешка

сорной пшеницы» в АБДТ им. М. Горького, «Степан Разин» в театре им. Е.

Вахтангова. Последняя работа послужила импульсом к созданию одного из самых

значительных произведений Гаврилина — хоровой симфонии-действа (по «Перезвоны» прочтении

В. Шукшина), удостоенной Государственной премии СССР. «Перезвоны» обрамляются

двумя сочинениями, близкими по жанру: это «Свадьба» (1978) и «Пастух и

пастушка» (по прочтении В. Астафьева, 1983) для солистов, хора и

инструментального ансамбля. Все 3 сочинения, а также завершенная в 1967 г. и

впервые исполненная в 1987 г. оратория «Скоморохи» (на ст. В. Коростылева),

написаны в созданном Гаврилиным жанре действа. Здесь сочетаются признаки оратории, оперы, балета, симфонии, вокального

цикла, драматического спектакля. Вообще театральность, зрелищность, образная

конкретность музыки Гаврилина так явственна, что подчас его вокальные циклы ставятся

в музыкальном театре («Вечерок», «Военные письма»).

Совершенно неожиданным для самого

композитора оказался его невероятный успех в амплуа балетного композитора.

Режиссер А. Белинский в отдельных оркестровых и фортепианных пьесах Гаврилина,

написанных 10-15 лет назад, увидел, вернее, услышал балет на сюжет рассказа А.

Чехова «Анна на шее». Гаврилин говорит об этом не без юмора: «Оказывается,

сам того не зная, я уже давно пишу балетную музыку, да еще помогающую воплотить

на сцене чеховские образы. Но это не так уж удивительно. Чехов — мой любимый

писатель. Ранимость, незащищенность, особенная деликатность его героев, трагизм

неразделенной любви, чистая, светлая грусть, ненависть к пошлости — все это мне

хотелось отразить в музыке«. Телебалет «Анюта» с блистательными Е.

Максимовой и В. Васильевым имел поистине триумфальный успех, завоевал

международные призы, его купили 114 телекомпаний мира! В 1986 г. балет «Анюта»

был поставлен в Италии, в неаполитанском театре Сан-Карло, а затем в Москве, в

Большом театре Союза СССР, а также в театрах Риги, Казани, Челябинска.

Продолжением творческого союза замечательных

мастеров стал телебалет «Дом у дороги» по мотивам А. Твардовского, поставленный

В. Васильевым. В 1986 г. Ленинградский театр современного балета под руководством

Б. Эйфмана показал балет «Подпоручик Ромашов» по повести А. Куприна «Поединок».

В обоих произведениях, ставших заметными событиями нашей музыкальной жизни,

проявились особенно явственно трагедийные черты музыки Гаврилина. В марте 1989

г. композитор закончил партитуру балета «Женитьба Бальзаминова» по А.

Островскому, который уже нашел свое киновоплощение в новом фильме А.

Белинского.

Каждая новая встреча с творчеством

Валерия Гаврилина становится событием нашей культурной жизни. Его музыка всегда

несет доброту и свет, о чем сам композитор сказал так: «Свет

есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть,

как велика и прекрасна русская земля! И как бы ни менялся мир, есть в нем

красота, совесть, надежда«.

Борис Кустодиев

Балет «Анюта» едва ли не единственный случай в истории, когда хореографическая постановка была придумана специально для экранной версии и лишь потом перенесена на театральную сцену. Телевизионный фильм-балет «Анюта», поставленный сценаристом и режиссером Александром Белинским и балетмейстером Владимиром Васильевым в 1982 году, основывался на рассказе А.П. Чехова «Анна на шее». Режиссер давно мечтал скрестить один из чеховских сюжетов с балетным искусством, ходил вокруг да около, примеривался к «Скверному анекдоту». Но однажды, по воспоминаниям Екатерины Максимовой, Белинский «услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий «чеховский вальс». Так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма. В основу сюжета легли несколько рассказов Антона Павловича Чехова, большей частью «Анна на шее».

Композитор Валерий Александрович Гаврилин, достаточно прохладно относившийся к балету, предложил подобрать аккомпанемент новой постановки из своих ранних произведений. Тема чиновников возникла из оркестрового сочинения «Государственная машина», знаменитая тарантелла, часто исполняемая в концертах, представляет собой оркестровку пьесы «Французская песенка» из «Фортепианного альбома». Балет «Анюта», как лоскутное одеяло, собран из разных кусочков, благодаря чему и танцевальные партии вышли столь разнообразными. Трогательность, искренность и артистичность Екатерины Максимовой, сыгравшей главную роль в балете, стала хореографическим воплощением пристального «чеховского» взгляда на психологические переживания героев.

Роль Анюты стала для Екатерины Максимовой одной из любимых. «Почему? В «Анюте» есть не только что танцевать, но и что играть», — рассказывала балерина. В образе Анюты Чехов затронул важную для писателя тему верности собственным принципам: нельзя пойти на компромисс с совестью и обойтись без последствий. Так, его героиня кружится в вихре новой жизни, где и первая любовь, и замужество по расчету, и супружеская измена сливаются в едином драматическом потоке. В результате Анна теряет последние черты человечности, когда в очередной раз едет на тройке с поклонником и не узнает в нищем старике своего отца. Оказывается, что человеку, ослепленному «лживыми ценностями», трудно от них освободиться. Для героини, слишком поздно осознавшей свое нравственное падение, нет обратного пути…

История жизни Анюты, девушки из бедной семьи, вышедшей замуж за обеспеченного чиновника Модеста Алексеевича и ослепленной «блеском света», раскрывалась Васильевым при помощи кинематографических приемов. Концентрируясь на крупных планах, он давал артистам возможность драматически выразить себя. Так называемая монтажная хореография позволяла соединять фрагменты разных танцевальных номеров, выстраивая параллельное изображение. Владимир Васильев вспоминал о работе над телефильмом: «Хореограф на телевидении изначально «примеряет на себя» и функции режиссера, и это всегда очень интересно, особенно в период монтажа. Когда мы снимали отдельные сцены, мы их уже видели «монтажно».

В 1986 году спектакль появился в репертуаре Большого театра и не сходил с его сцены до 1994 года. Телеверсия «Анюты» получила приз «Интервидения» и была удостоена Государственной премии РСФСР.

Композитор

Дата премьеры

01.05.1982

Жанр

Страна

СССР

Балет на музыку Валерия Гаврилина в двух действиях. Либретто А. Белинского и В. Васильева (по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее»). Балетмейстер В. Васильев.

Первое представление: Центральное телевидение («Ленфильм»), 1 мая 1982 г.

Фильм-балет «Анюта» с Екатериной Максимовой в роли Анны, имевший большой успех во всём мире, получил приз «Интервидения» и был удостоен Государственной премии РСФСР.

Балет «Анюта» был поставлен уже после выхода фильма, в 1986 году. Это было новое произведение, впервые получившее свою жизнь в театре «Сан-Карло» (Неаполь, Италия), а затем и на сцене Большого театра СССР (31 мая 1986).

Действующие лица:

- Анюта

- Петр Леонтьевич

- Братья Анюты: Петя, Андрюша

- Модест Алексеевич

- Артынов

- Студент

- Его сиятельство

- Девушка

- Офицеры, щеголи, цыганки

После смерти жены учитель провинциального городка Петр Леонтьевич остается с тремя детьми: взрослой дочерью Анной и младшими сыновьями Петей и Андрюшей.

Тоскуя по безвременно ушедшей жене, Петр Леонтьевич все чаще прикладывается к графинчику с водкой.

Пожилой чиновник Модест Алексеевич сватается к Анне Петровне. Она соглашается на брак с ним, надеясь тем самым вырваться из серой, однообразной, полуголодной жизни и спасти от нищеты свою семью.

Анюта расстается со своей первой любовью — бедным студентом — и переезжает в дом Модеста Алексеевича. Очень скоро она понимает, что блага, на которые рассчитывала,— мираж: муж скуп, холоден, практичен и не намерен помогать родственникам жены.

Наступает Рождество, а вместе с ним и праздничный бал, на котором Анюта покоряет своей молодостью, умом и красотой присутствующих мужчин.

Все наперебой стараются завоевать внимание и симпатию молодой жены Модеста Алексеевича. Богатый барин Артынов, офицеры и, наконец, сам его сиятельство увлечены Анной Петровной. Они готовы все сделать для того, чтобы угодить ей. От успеха, такого неожиданного и скоропалительного, у Анюты кружится голова.

Внимание и любовь высшего общества провинциального городка заставляют ее забыть обо всем: о ненавистном, тупом и глупом, как ей уже кажется, муже, о спивающемся отце, о несчастных братьях, живущих впроголодь, о недавно еще любимом студенте.

Модест Алексеевич сразу же понимает, какую выгоду можно извлечь из достоинств своей жены и поощряет «амуры» супруги.

Карьера и положение в обществе для него выше других интересов. Очень скоро он получает орден Святой Анны и с нетерпением ожидает новых милостей от покровителей своей жены.

Петр Леонтьевич объявляется несостоятельным должником. У него описывают немногое оставшееся имущество и его самого с детьми выгоняют на улицу в морозную предновогоднюю ночь.

реклама

вам может быть интересно

Публикации

У этого термина существуют и другие значения, см. Анюта.

«Анюта» — балет в двух актах на музыку Валерия Гаврилина, сценическая версия телевизионного фильма-балета «Анюта». Либретто Александра Белинского и Владимира Васильева по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее». Поставлен впервые в театре «Сан-Карло» (Неаполь) в 1986 году.

История создания

Этот балет — первый в истории случай, когда хореографическое произведение переносится с экрана на сцену, а не наоборот, что происходило неоднократно. Телевизионный фильм-балет «Анюта», придуманный и поставленный сценаристом и режиссёром Александром Белинским в 1982 году, имел заслуженный успех не только на родине, но и в Европе. Изящно задуманная история на тему рассказа «Анна на шее» А. П. Чехова родилась у Белинского, когда он услышал Вальс, написанный ленинградским композитором Валерием Гаврилиным.

Александр Белинский давно хотел снять телевизионный балет по Чехову, долго «ходил вокруг» «Скверного анекдота», а потом как-то раз услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий «чеховский вальс». Вот так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма, хотя в основе его были использованы мотивы рассказов Антона Павловича Чехова, большей частью — «Анна на шее»…

Для «Анюты» Александр Аркадьевич вместе с Володей подбирал музыку буквально по кусочкам из разных произведений Валерия Гаврилина.»— Екатерина Максимова[1]

да и …….

Обычно экранизация произведения следует вслед за её театральным воплощением. Но вот редкий случай: телефильм „Анюта“, имевший большой успех у нас и за рубежом, получивший приз „Интервидения“ и удостоенный Государственной премии РСФСР, обрёл новую жизнь в театре Неаполя, а затем и на сцене Большого театра СССР.

— Александр Белинский[2]

Именно успех фильма-балета заставил Владимира Васильева задуматься о переносе постановки на сцену. Станиславом Горковенко была добавлена музыка, расширены хореографические номера и в 1986 году родился новый балет, обречённый на долгую сценическую жизнь не только из-за прославленных первых исполнителей и превосходного музыкального материала, но и благодаря компактности спектакля и удобству адаптации заглавной партии для любой балерины.

Действующие лица

- Анюта

- Петр Леонтьевич

- Модест Алексеевич

- Артынов

- Студент

- Его сиятельство

- Девушка

- Два офицера

- Четыре щеголя

- Три цыганки

Либретто и сценарный план Белинского — Васильева

Действие

| Сцена | Действующие лица | Действие | Описание действия |

|---|---|---|---|

| Действие первое | Первая картина | Лейтмотив спектакля — настоящий «чеховский вальс» Гаврилина | |

| Интерьер церкви. | Пётр Леонтьевич, Анюта, Петя и Андрюша, священник, служка, чиновники, горожане | Отпевание матери Анюты. | После смерти жены учитель провинциального городка Пётр Леонтьевич остается с тремя детьми — взрослой дочерью Анной и младшими сыновьями Петей и Андрюшей. |

| Вторая картина | |||

| Комната. | Пётр Леонтьевич | Тоска. Воспоминание о былом счастье. | Тоскуя по безвременно ушедшей жене, Пётр Леонтьевич все чаще прикладывается к графинчику с водкой. |

| Третья картина | |||

| Бульвар провинциального городка. Осень. | Горожане, мелкопоместные дворяне, чиновники, офицеры, Артынов, студент, молоденькая девушка, Анюта, Пётр Леонтьевич, Петя и Андрюша, Модест Алексеевич. | Предложение руки и сердца | Пожилой чиновник Модест Алексеевич сватается к Анне Петровне. Она соглашается на брак с ним, надеясь вырваться из серой, однообразной полуголодной жизни и спасти от нищеты свою семью. |

| Четвёртая картина | |||

| Департамент | Модест Алексеевич и его подчиненные, его сиятельство | Бумажная волокита, гимн бюрократии. | «Тема чиновников» Гаврилина — оркестровое сочинение «Государева машина». |

| Пятая картина | |||

| Опустевший бульвар. Вечер. | Шарманщик, его жена, дворник, Петр Леонтьевич, слушающий. Студент. Анюта. | Прощание со студентом | Анюта расстается со своей первой любовью — бедным студентом. Звучит тема: «Мелодия умершей молодости». |

| Шестая картина | |||

| Бульвар. «Веселье во хмелю» | Цыганки, кумушки. Чиновники, молодые горожанки. Модест Алексеевич, Анюта, Петя, Андрюша, Петр Леонтьевич, Артынов, офицеры | Свадебное шествие | Унылая процессия на фоне смеха и веселья. |

| Седьмая картина | |||

| Комната в доме Модеста Алексеевича | Анюта. Пётр Леонтьевич | Отчаяние и безысходность Анюты. Размышления Модеста Алексеевича. Приход Петра Леонтьевича с детьми. Радость Анюты. Отход ко сну. | Анна переезжает в дом Модеста Алексеевича. Очень скоро она понимает, что благо, на которое она рассчитывала, — мираж: муж скуп, холоден, практичен и не намерен помогать родственникам жены. Ежедневные прогулки с интригами, сплетнями, пересудами и внешней респектабельностью. |

| Восьмая картина | |||

| Комната. Ночь. Сон Модеста | Модест Алексеевич, Анюта, чиновники | Странные видения Модеста Алексеевича | Ему снится «вручение ордена Святой Анны». |

| Девятая картина | |||

| Комната. Утро. | Анна | Пробуждение Анны. | Сюрприз для Анны (?) |

| Действие второе | Десятая картина | ||

| Бал в дворянском собрании | Артынов. Анна. Дворяне, чиновники, Пётр Леонтьевич | Жарко. Шумно. Весело. Вальс с Артыновым. Цыганский танец. Тарантелла[3]. Внимание его сиятельства. Пересуды. Пьяный Петр Леонтьевич. Подобострастный Модест Алексеевич. Насмешка над Петром Леонтьевичем. Счастливая и опьяневшая от вина и успеха Анюта. Спотыкающийся Петр Леонтьевич. | Наступает рождество, а вместе с ним и праздничный бал, на котором Анюта покоряет своей молодостью, умом и красотой присутствующих мужчин. Все наперебой стараются завоевать внимание и симпатию молодой жены Модеста Алексеевича. Богатый барин Артынов, офицеры и, наконец, сам его сиятельство увлечены Анной Петровной. Они готовы все сделать для того, чтобы угодить ей. От неожиданного и скоропалительного успеха у Анюты кружится голова. Модест Алексеевич сразу же понимает, какую выгоду можно извлечь из успеха своей жены, и поощряет «амуры» супруги. Внимание и любовь высшего общества провинциального городка заставляют её забыть обо всем: о ненавистном и тупом, как ей уже кажется, муже, спивающемся отце, несчастных братьях, живущих впроголодь, недавно ещё любимом студенте. |

| Одиннадцатая картина | |||

| Комната в доме Модеста Алексеевича | Анюта. Визитеры: офицеры, чиновники, Артынов, его сиятельство | Возвращение с бала. Сон Анюты. Пробуждение. | Воспоминания о прежней любви. Награждение Модеста Алексеевича орденом святой Анны |

| Двенадцатая и Тринадцатая картина | |||

| Департамент. Свершилось! | Модест Алексеевич и его подчиненные, Его Сиятельство | Поздравления подчиненных. Гимн раболепству. Вариация Модеста. | Карьера и положение в обществе для него выше других интересов. Очень скоро он получает орден святой Анны и с нетерпением ожидает новых милостей от покровителей своей жены. |

| Четырнадцатая картина | |||

| Комната Петра Леонтьевича | Судебный исполнитель, грузчики, Петр Леонтьевич, Петя, Андрюша | Вечер. Вынос имущества. В последний раз любимая мелодия молодости на стареньком фортепиано. | Петр Леонтьевич объявляется несостоятельным должником. У него описывают немногое оставшееся имущество, а его самого с детьми выгоняют на улицу в морозную предновогоднюю ночь.[4] |

| Пятнадцатая картина | |||

| Бульвар. Каток. | Анюта. Офицеры, Артынов, его сиятельство, горожане | Предновогодняя ночь. Сухо. Морозно. Весело. Шумно. | Возбужденная Анюта. Офицеры, Артынов, его сиятельство вьются вокруг Анюты. Студент с молодой девушкой. Катающаяся молодежь. Прогуливающиеся горожане. Шумная толпа вслед за Анютой покидает каток. Лед пустеет. Появляется Петр Леонтьевич с детьми. Мимо них проносятся в праздничном веселье горожане, Артынов, офицеры, его сиятельство, Модест Алексеевич… и Анна, их милая Анюта… Идет снег.[5] |

Сценическая жизнь

Премьера в Неаполе

Премьера прошла 21 января 1986 года в Театр «Сан-Карло» (Неаполь, Италия)

Художник-постановщик Белла Маневич, дирижёр Станислав Горковенко

- Анюта — Екатерина Максимова

- Петр Леонтьевич — Владимир Васильев

- Модест Алексеевич — Гали Абайдулов

- Артынов — Ф. Д’ Альберо

- Студент — А. Д’ Алоя

- Его сиятельство — А. Салернитано

Большой театр

Премьера прошла 31 мая 1986 года в Большом театре

Художник-постановщик Белла Маневич, дирижёр Александр Лавренюк

- Анюта — Екатерина Максимова

- Пётр Леонтьевич — Владимир Васильев

- Модест Алексеевич — Михаил Цивин

- Артынов — Михаил Лавровский, (затем Борис Ефимов)

- Студент — Валерий Анисимов

- Его сиятельство — Александр Грещенко

Спектакль прошёл 67 раз, последнее представление 2 апреля 1994 года.

Возобновление 27 февраля 1996 года

Дирижёр Павел Сорокин

- Анюта — Галина Степаненко, (затем А. В. Тагирова, Анастасия Яценко, Нина Ананиашвили, Светлана Лунькина, Нина Капцова, Марианна Рыжкина)

- Пётр Леонтьевич — Владимир Моисеев, (затем Андрей Меланьин)

- Модест Алексеевич — Александр Петухов, (затем Геннадий Янин, Михаил Шарков)

- Артынов — Марк Перетокин, (затем Илья Рыжаков, Артём Шпилевский)

- Студент — Тимофей Лавренюк, (затем Илья Рыжаков, Михаил Валукин)

- Его сиятельство — Андрей Ситников, (затем Алексей Лопаревич)

Возобновление 14 июня 2022 года.

Дирижёр Павел Сорокин

- Анюта — Анастасия Сташкевич (Кристина Кретова)

- Петр Леонтьевич — Денис Савин (Михаил Лобухин)

- Модест Алексеевич — Вячеслав Лопатин (Игорь Цвирко)

- Артынов — Михаил Лобухин (Денис Родькин)

- Студент — Артём Овчаренко (Иван Алексеев)

- Его сиятельство — Андрей Ситников (Александр Фадеечев)

- Девушка — Мария Мишина

Постановки в других городах России и СССР

Оригинальную постановку 1986 года Владимир Васильев неоднократно переносил в различные театры:

- 1986 — Рижский театр оперы и балета

- 23 декабря 1987 — Челябинский театр оперы и балета

Художник-постановщик Б. Маневич, дирижёр А. Чернушенко;

Анюта — Ирина Ушакова, Пётр Леонтьевич — Владимир Жданов, Модест Алексеевич — Александр Клековкин

- 1989 — Казанский театр оперы и балета, возобновление 23 июня 2011 года[6]

- 1990 — Пермский театр оперы и балета

- 29 мая 1993 — Омский музыкальный театр

- 10 февраля 1995 — Ижевский театр оперы и балета

- 12 февраля 1997 — Челябинский театр оперы и балета — возобновление

Дирижёр В. А. Мирошниченко; Анюта — Татьяна Сулейманова, Пётр Леонтьевич — Александр Седельников, Модест Алексеевич — Сергей Тараторин, Артынов — Эдуард Сулейманов, Студент — Андрей Субботин

- 25 января 2008 — Воронежский театр оперы и балета

- 25 июня 2009 — Красноярский театр оперы и балета

Художник-постановщик Виктор Вольский, художник по костюмам Рафаил Вольский, музыкальный руководитель и дирижёр А. Чепурной; Анюта — Анна Оль, Пётр Леонтьевич — Владимир Васильев, Модест Алексеевич — В. Гукленков, Артынов — Д. Зыков, Студент — К. Литвиненко, Его Сиятельство — И. Климин

- 22 апреля 2011 — Самарский театр оперы и балета

Балетмейстер-постановщик — Владимир Васильев. Дирижёр-постановщик — Виктор Куликов. Художник-постановщик — Виктор Вольский. Художник по костюмам — Рафаил Вольский. Художник по свету — Ильдар Бедердинов.

Библиография

- Сурикова Г. Второе рождение «Анюты» // Челябинский рабочий.—1997.—12 февраля

- Б. А. Львов-Анохин. «Анюта» на экране и на сцене // Владимир Васильев. — М.: Центрполиграф, 1998. — С. 271—284. — 430 с. — 5000 экз. — ISBN 5-218-00373-5.

- Е. С. Максимова. Васильев. «Свои» спектакли // Мадам »нет». — М.: АСТ-Пресс, 2004. — С. 210—212. — 344 с. — (Звезды балета). — 5000 экз. — ISBN 5-462-00061-8.

- Иванов В. Чеховская Анюта обрела новый дом // Самарские известия.—2011.—27 апреля

Примечания

- ↑ Максимова Е. С. «Анюта» // Мадам «нет». — М.: АСТ-Пресс, 2004. — С. 239. — ISBN 5-462-00061-8.

- ↑ Белинский А. А. // Старое танго. Заметки телевизионного практика. — М.: Искусство, 1988. — С. 148.

- ↑ «Тарантелла» В.Гаврилина в исполнении Е.Максимовой в фильме. Дата обращения: 2 апреля 2011. Архивировано 22 сентября 2016 года. — смотреть на YouTube

- ↑ Анюта Архивная копия от 17 мая 2011 на Wayback Machine на сайте Большого театра

- ↑ Анюта (недоступная ссылка) на сайте Пермского театра оперы и балета

- ↑ «Анюта» в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. Дата обращения: 15 мая 2011. Архивировано 27 июля 2012 года. — официальный сайт театра

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 декабря 2022 в 12:32.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

балет в 2-х действиях на музыку Валерия Гаврилина

История создания

Создание балета «Анюта» являет собой уникальный случай в истории балетного искусства. Прежде чем появиться на театральных подмостках, балет изначально был создан в качестве фильма.

Инициатором создания кинокартины был режиссер Александр Белинский, который создал ряд фильмов-балетов: «Галатея», «Жиголо и Жиголетта», «Старое танго». Он решил создать спектакль на основе произведения А.П.Чехова, но определенности по отношению к первоисточнику у него не было. Однако услышав однажды Вальс, созданный В.Гаврилиным, у А.Белинского родилась идея создания балета на сюжет «Анны на шее», а сочинение В.Гаврилина стало для него воплощением духа «чеховского вальса». В 1982 году фильм-балет «Анюта» вышел на экраны страны в телевизионной версии и тронул сердца милионнов зрителей.

Успех фильма-балета в России и Европе заставил Владимира Васильева задуматься о постановке «Анюты» на театральной сцене. Были расширены хореографические номера, добавлена новая музыка и в 1986 году появился новый балет, обреченный на долгую сценическую жизнь.

Мировая сценическая премьера «Анюты» состоялась 21 января 1986 года в театре «Сан-Карло» (Неаполь, Италия). В России балет был впервые представлен в Москве 31 марта 1986 года на сцене Большого театра.

О спектакле

Постановка 2008 года.

«Произведения А.П.Чехова всегда привлекали сценаристов и режиссеров театра, кино и телевидения.

Драматургическая точность характеров чеховских героев, многоплановость их поведения, неожиданность действий, красочность языка, точность в передаче атмосферы происходящего, удивительное понимание психологии «маленького человека» помогали многим актерам и режиссерам в создании интереснейших спектаклей.

Однако переносить большую литературу на язык хореографии, точно преобразуя живое слово в условный вид искусства, задача очень сложная.

У больших писателей, вы, при минимальном воображении, всегда почувствуете пластичность образов, представите движение души героев, а, значит, и то, какими они выглядят внешне, и как это внешнее раскрывает их внутренний мир.

Мне всегда казалось, что любое произведение Чехова хореографично. Вопрос заключается только в одном: какую форму передачи избрать, следуя за автором, или, скорее, вместе с ним. Мелодика и ритмика литературного произведения, которую мы, не слыша, ощущаем довольно явственно у больших писателей, на балетной сцене только тогда будет волновать, когда визуальное представление сольётся со слуховым: музыкой, шумами, безмолвными паузами и т.д.

Я это говорю к тому, что представить себе форму выражения человеческой мысли языком хореографии без какого-либо из этих компонентов никогда не мог, а когда услышал музыку Валерия Гаврилина, композитора, выбранного режиссером Александром Белинским для телебалета «Анюта», то тогда и произошло то, что называется импульсом в работе творческого воображения. Мне и сейчас кажется удивительным слияние этих двух художников – художника слова и художника музыки.

В своём подходе к созданию сегодняшнего спектакля мы, творческая группа – композитор, художник, хореограф-постановщик и дирижер – стремились к ясности и простоте изложения известного рассказа А.Чехова «Анна на шее». Средства, которые мы избрали, новыми в области классического танца не назовешь. Скорее это поиски уходящих в прошлое замечательных форм балетного спектакля. Здесь есть лирика, романтика, гротеск, комедийность, драматизм и трагизм ситуаций и положений».

Владимир Васильев

балетмейстер-постановщик, народный артист СССР и РФ, лауреат Государственных премий

Краткое содержание

После смерти жены учитель провинциального городка Петр Леонтьевич остаётся с тремя детьми: взрослой дочерью Анной и младшими сыновьями Петей и Андрюшей.

Тоскуя по безвременно ушедшей жене, Петр Леонтьевич все чаще прикладывается к графинчику с водкой.

Пожилой чиновник Модест Алексеевич сватается к Анне Петровне. Она соглашается на брак с ним, надеясь тем самым вырваться из серой, однообразной полуголодной жизни и спасти от нищеты свою семью.

Анюта расстаётся со своей первой любовью – бедным студентом – и переезжает в дом Модеста Алексеевича. Очень скоро она понимает, что благо, на которое она рассчитывала – мираж; муж скуп, холоден, практичен и не намерен помогать родственникам жены.

Наступает Рождество, а вместе с ним и праздничный бал, на котором Анюта покоряет своей молодостью, умом и красотой присутствующих мужчин.

Все наперебой стараются завоевать внимание и симпатию молодой жены Модеста Алексеевича. Богатый барин Артынов, офицеры и, наконец, сам Его Сиятельство увлечены Анной Петровной. Они готовы всё сделать для того, чтобы угодить ей. От успеха, такого неожиданного и скоропалительного, у Анюты кружится голова.

Внимание и любовь высшего общества провинциального городка заставляют её забыть обо всем: о ненавистном, тупом и глупом, как ей кажется, муже, о спивающемся отце, о несчастных братьях, живущих впроголодь, о недавно еще любимом студенте. Модест Алексеевич сразу же понимает, какую выгоду можно извлечь из достоинств своей жены, и поощряет «амуры» супруги.

Карьера и положение в обществе для него выше других интересов. Очень скоро он получает орден Святой Анны и с нетерпением ожидает новых милостей от покровителей своей жены.

Петр Леонтьевич объявляется несостоятельным должником. У него описывают немногое оставшееся имущество, а его самого с детьми выгоняют на улицу в морозную предновогоднюю ночь.

Орден Святой Анны

Орден был учрежден в 1736 году Карлом Фридрихом в память умершей восемь лет назад жены Анны Петровны, русской царевны, приходившейся дочерью Петру I. По Установлению о Российских Орденах императора Павла I от 5 апреля 1797 года орден Святой Анны стал именоваться российским орденом и был разделен на три степени. В 1815 году для ордена была учреждена четвертая степень. Девиз ордена – «Любящим Правду, Благочестие, Верность». Орденом награждали как за военные, так и за гражданские заслуги.

«Анна на шее» – так называли в быту орден Анны II степени. Этот орден не низок и не высок. Его мог получить чиновник средней руки за долгую службу, особенно если к нему благоволило начальство.

Действие первое

1-я картина. Интерьер церкви. Отпевание матери Анюты. Чиновники, горожане, Петр Леонтьевич, Анюта, Петя и Андрюша, священник, служка.

2-я картина. Комната Петра Леонтьевича. Тоска. Воспоминание о былом счастье.

3-я картина. Бульвар провинциального городка. Осень. Горожане, мелкопоместные дворяне, чиновники, офицеры, Артынов, студент, молоденькая девушка, Анюта, Петр Леонтьевич, Петя и Андрюша, Модест Алексеевич.

Ежедневные прогулки с интригами, сплетнями, пересудами и внешней респектабельностью. Предложение руки и сердца.

4-я картина. Департамент. Модест Алексеевич и его подчиненные. Его Сиятельство. Бумажная волокита, гимн бюрократии.

5-я картина. Опустевший бульвар. Вечер. Шарманщик, его жена, дворник, Петр Леонтьевич, слушающий с умилением мелодию ушедшей молодости. Студент, Анюта. Прощание со студентом.

6-я картина. Бульвар. «Веселье во хмелю». Цыганки. Кумушки. Чиновники, молодые горожанки. Свадебное шествие: Модест Алексеевич, Анюта. Петя, Андрюша, Петр Леонтьевич, Артынов, офицеры. Унылая процессия на фоне смеха и веселья.

7-я картина. Комната в доме Модеста Алексеевича. Отчаяние и безысходность Анюты. Размышления Модеста Алексеевича. Приход Петра Леонтьевича с детьми. Радость Анюты. Отход ко сну.

8-я картина. Ночь. Сон Модеста. Орден. Странные видения. Модест Алексеевич, Анюта, чиновники.

9-я картина. Утро. Пробуждение. Сюрприз для Анны.

Действие второе

10-я картина. Бал в дворянском собрании. Жарко. Шумно. Весело. Вальс с Артыновым. Цыганский танец. Тарантелла. Внимание Его Сиятельства. Пересуды. Пьяный Петр Леонтьевич. Подобострастный Модест Алексеевич. Насмешка над Петром Леонтьевичем. Счастливая и опьяневшая от вина и успеха Анюта. Спотыкающийся Петр Леонтьевич.

11-я картина. Комната в доме Модеста Алексеевича. Возвращение с бала. Сон Анюты. Воспоминания о прежней любви. Пробуждение. Визитеры: офицеры, чиновники, Артынов, Его Сиятельство. Награждение Модеста Алексеевича орденом Святой Анны.

12-я картина. Вариация Модеста. Свершилось!

13-я картина. Департамент. Поздравления подчиненных. Гимн раболепству.

14-я картина. Вечер. Комната Петра Леонтьевича. Вынос имущества. В последний раз любимая мелодия молодости на стареньком фортепиано. Судебный исполнитель, грузчики, Петр Леонтьевич, Петя, Андрюша.

15-я картина. Бульвар. Каток. Предновогодняя ночь. Сухо. Морозно. Весело. Шумно. Возбужденная Анюта. Офицеры, Артынов, Его Сиятельство вьются вокруг Анюты. Студент с молодой девушкой. Катающаяся молодежь. Прогуливающиеся горожане. Шумная толпа вслед за Анютой покидает каток. Лед пустеет. Появляется Петр Леонтьевич с детьми. Мимо них проносятся в праздничном веселье горожане, Артынов, офицеры, Его Сиятельство, Модест Алексеевич… и Анна, их милая Анюта…

Интервью с Владимиром Васильевым

«Российская газета» – Федеральный выпуск №4573 26.01.2008

Текст: Геннадий Литвинцев

В Воронежском театре оперы и балета прошла премьера «Анюты» в постановке Владимира Васильева. Знаменитый танцовщик и хореограф не только представил свой спектакль, но и станцевал в нем. Накануне премьеры артист ответил на вопросы «Российской газеты».

Российская газета: Балет на музыку Валерия Гаврилина неразрывно связан в вашим именем режиссера и танцовщика. Почему вы выбрали для новой постановки «Анюты» воронежский театр?

Владимир Васильев: Вообще-то не я выбирал театр, а меня выбирали. В Воронеж пригласили сначала поставить «Золушку», ее премьера состоялась чуть больше года назад. Почему меня? Наверное, когда-то видели мою «Золушку» в Кремлевском театре, захотелось возродить спектакль, за что я благодарен. «Анюту» в нашей стране благодаря телевидению вообще посмотрели миллионы, она и создавалась в 1982 году режиссером Александром Белинским и мною в виде телеспектакля. В 1986 году на его основе я решился поставить двухактный балет – сначала в неаполитанском театре Сан-Карло, а спустя полгода в Большом. Неаполитанская «Анюта» получила в Италии приз как лучший музыкальный спектакль. А всего этот балет шел в свое время на восьми различных сценах России и мира. И вот постановка в Воронеже, спустя двадцать лет. Как говорится, дважды в одну воду не войдешь. Ведь тот спектакль ставился для конкретных исполнителей – Екатерины Максимовой, Гали Абайдулова…

РГ: Владимира Васильева…

Васильев: Да нет, то, что я станцевал отца Анюты Петра Леонтьевича, вышло совершенно случайно – долго не мог подобрать артиста для этой партии, в общем-то весьма необычной для классического балета. Потом взял и решил: «Да что мучиться, сам и станцую!» В этом особенность «Анюты» – без актерского начала сделать ее невозможно. Так вот, с другими артистами рождается и другой спектакль, многое зависит от их индивидуальности. Да и сам, возвращаясь вроде бы к давно освоенному материалу, всякий раз нахожу что-то новое, тот или иной повод для переосмысления. Но осталось главное: несмотря на условность языка балета, зритель, как и прежде, должен увидеть точное отражение чеховских фраз, описаний, диалогов. Интонация чеховская должна сохраниться. Спектакль не сложен своими техническими приемами, в нем главное – лирическое настроение, нюансы и полутона гаврилинской музыки.

РГ: Нет ли у вас ощущения, что аудитория высокого искусства в наши дни резко сузилась? Сейчас классический балет, как и опера, творятся для избранных, а «масса» отдается примитивной попсе.

Васильев: К сожалению, коммерциализация проникла не только на эстраду, но и в театры. Современный танец даже и технически много проще, легче классического. Соблазн быстрого успеха, легких денег губителен. Этому можно противопоставить только личный выбор каждого, кто считает себя мастером или просто профессионалом – не участвовать в профанации искусства, утверждать Красоту и Добро с большой буквы. А цинизм и торжество пошлости временны, это уже проходит, молодежь начинает отворачиваться от подделок. Традиции русского балета становятся все востребованнее.