Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 66 человек из 38 регионов

- Сейчас обучается 24 человека из 16 регионов

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 056 784 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

-

«Литературное чтение (в 2 частях)», Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

Тема

Устное народное творчество

Больше материалов по этой теме

Другие материалы

Ктп по литературному чтению

- Учебник: «Литературное чтение (в 2 частях)», Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

- 12.09.2021

- 152

- 1

- 11.09.2021

- 126

- 1

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «История русской литературы конца 20 — начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой школе»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты при изучении русской литературы последней трети XIX века в современной школе»

-

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»

-

Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов»

-

Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Использование элементов театрализации на уроках литературного чтения в начальной школе»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»

1.3.1. Общая схема сюжета

Исходным в схеме сюжета,

или в последовательности разворачивания

сказочного события, является определенный

порядок испытания в сказке. Сказка

состоит из трех испытаний: провокация,

или испытание-завязка; служба, или

центральное испытание, повторяемое

трижды;

возвращение, или отпускающее испытание.

Три испытания делят сказку

на три этапа. Каждый этап состоит из

двух фаз. Получается схема сюжета из

шести шагов.

1.

Провокация антагониста. Немотивированный

отъезд парня (мир посмотреть),

кража яблок, листьев, нападение

старика-карлика с

бородой на друзей,

похищение невесты…

-

Развилка. Камень с надписью

на дороге, спуск в подземелье. Смысл в

разделении братьев, друзей, попутчиков.

Развилка задает тип и расположение

дома противника. Развилка обосновывает

то, что это место достижимо только

младшим братом… -

Служба. Помощники. Собственно

волшебное ядро, состязание, но

до этого герой приобретает помощников,

соответствующих будущему

испытанию. -

Возвращение. Погоня, птица,

выносящая героя из подземелья за

спасение птенцов. Смысл возвращения

связан с очищением.

-

Неудача в возвращении.

Срезан аркан, братья убивают, калечат.

Предпосылка второго круга службы,

возврат к новой развилке как второй

круг. -

Возмездие. Герой приезжает.

Не узнан. Устраивает состязание. При

его приезде добытые им вещи радуются.

Бывшие друзья еще делят добычу, сами

себя наказывают.

Алгоритм

развертывания сказки имеет форму цепи:

1–2–3–4–5–6. Пятый элемент может стать

первым, тогда схема сказки становится

такой:

1–2–3–4–5–1–2–3–4–5–6. Например, сюжет

путешествия в колодец: после того как

герой отправляет последнюю принцессу

наверх, та предупреждает его, как

выбраться. Братья срезают веревку, упав,

он ждет барана, но садится не на того.

Баран его уносит в подземный мир. Герой

убивает дракона. Царь подземного мира

предлагает свою дочь. Герой отказывается

жениться на подземной принцессе. На

птице он вылетает из подземелья.

Баран

становится развилкой последнего типа.

Сказка приобретает черты двойного

круга. Возможно, это художественный

прием. С позиции ритуального

возрастного прототипа это совпадает с

формой разделения сказки на сказку о

парне и мужике.

Богатство

сюжетных форм новой волшебной сказки

связано с фантазией

сказочников, совпадение этих новых форм

с ритуалом заложено воспроизведением

в сказке существенных механизмов и

структур самого

ритуала. Тем не менее сказка часто

искажает намеченную структуру сюжета.

Подвижным являются первое и особенно

третье испытание.

1.3.2. Система действия в сюжете

Первоначальное

испытание героя волшебной сказки связано

с провокацией

антагониста и противника.

Типы провокаций.

Ночная потрава коня на поле (конь, черт),

ночное

похищение яблонь с дерева жар-птицей;

похищение братика или

детей; смерть родителей; смерть или

пленение детей; слух о прекрасном

супруге; простое стремление к путешествию;

болезнь отца и необходимость

достать «молодильные яблоки».

Второе испытание в сказке

связано с развилкой. Развилка является,

во-первых, местом расставания братьев,

и она обосновывает подвиг

младшего брата, совершенный в одиночестве;

во-вторых, развилка –

это место перехода в другой мир, что

определяет ее форму.

Виды

развилок.

Камень, на котором надпись: «пойдешь

туда, жизнь

потеряешь…». Вход в потусторонний мир

в виде трещины, колодца, ямы, куда

спускается младший брат. Старик (старуха),

который встречает братьев, и только

младший с ним делится едой и рассказывает,

куда едет.

Развилка

оборачивается.

Если в пути парень, то встречный волшебник

принимает неуклюжий вид, и только герой

делится, жалеет его,

за что получает волшебную помощь. Если

братья в доме, то карлик или дедок

приходит к ним. Им надо отказать, иначе

они неожиданно

захватывают богатыря и едят приготовленную

им еду. В пути

надо поделиться, а дом – уберечь.

Аналогично в сюжете о калеках: сестра

теряет огонь и идет к ведьме, огонь за

кровь; ведьма посещает ее, та болеет.

Таким

образом, развилка – это не столько

расходящиеся пути в дороге,

сколько адекватный выбор в контакте с

чуждым.

Служба осуществляется с помощниками.

Виды помощников

Сверхпомощники

(видит далеко, стреляет без промаха, ест

неограниченно,

не может согреться, не может напиться,

бегун, слышит

далеко…).

Звери-помощники

1 – набор хищников: ворон, медведь,

орел, волк; домашние животные: собака,

кошка; змея или лягушонок («Волшебное

кольцо»).

2 – свойства животных: льва, собаки,

муравья и ворона.

3 – набор животных, способных достать

предмет: рыба-кит, выдра, ворон, муравей,

рак.

Небесные

помощники (Солнце,

Месяц, Ветер). Эти помощники или мужья

сестер героя, или братья жен. В первом

случае сестра прячет брата и спрашивает

мужа, что бы сделал, если бы кто-то из ее

родных пришел. Муж отвечает, что отца

бы убил, а брата приветил,

после чего сестра зовет брата;

жена

или невеста-помощница;

кони-помощники;

волк

(«Сказка о сером волке»). Варианты, в

которых волк просит после свадьбы

отрубить ему голову. Принц удивлен,

отказывается, но волк принуждает, после

чего из его тела вылетает голубь и

признается, что он его дед, которого

осудили быть волком за грехи. Версия

французская, где волк попадает в капкан,

ранит ногу и вместо себя посылает лиса,

своего брата:

Товарищ. Герой

спасает рыб, хлеб кидает в воду, а когда

приходит время в путь, он встречает

юношу, которых просится с ним, помогает

добыть невесту. В невесте, которая не

могла смеяться или говорить, жил змей.

Юноша просит разделить невесту пополам,

змей выползает.

Зверь-сват

(лиса, кот, шакал, в африканской сказке

– антилопа).

Предмет

(шапка или плащ-невидимка).

Возвращение в ряде сказок

вырастает в отдельный сюжет, существуют

сказки, которые акцентированы только

на возвращении, однако возвращение

связано с основным сюжетом.

Виды возвращения. Погоня

ведьмы. Против нее приходится бросать

волшебные предметы. Бегство за счет

скорости коня. Конь противника скидывает

его и убивает. Перелет в мир на птице,

птенцов которой спас герой. Возращение,

несмотря на козни жен побежденных змеев.

Преодоление ловушек (родник, яблоня,

змея у постели в первую брачную ночь;

собака, конь, змея).

Виды возмездия.

Стрельба в воздух из лука, и стрелы

виновного попадают

в него же. Отец наказывает обманщиков.

Выяснение правды происходит на свадьбе,

невеста объявляет при народе, что было…

Итак, схема сказки приобретает

вид тройной петли. В сказке выделяется

несколько точек усиления события:

провокация, служба и возвращение.

Очевидно, что три ступени сказки должны

тесно связываться между собой по

внутреннему смыслу: для этой провокации

– это испытание; для этих провокации и

испытания – это возвращение.

Характер

испытания по его результату в петлях

различен. По характеру

победы можно развести стадию, даже если

она образует отдельную сказку.

В первой петле характерна

неполная победа героя над противником

либо вообще поражение. На первой стадии

герой терпит поражение, частичный успех

может быть только на второй стадии.

Во второй петле герой только

побеждает, причем победа повторяется

трижды.

Третья петля начинается

поражением, а заканчивается реваншем.

Причем поражение оказывается для героя

неожиданным. Это можно

трактовать как зазнайство либо как

предательство ближнего. Прощание

со старым.

Стадия вторая, выделенная

в отдельную сказку, близка по сюжету к

былине: герой побеждает одного противника

за другим.

Такая структура сказки

предполагает следующие закономерности

модификации сюжетов. Во-первых, сюжет

может разбиваться на три ступень и

редуцироваться будет по ступеням. Сказки

могут усиливать или ослаблять одну из

ступеней. В первом случае возможно

превращение отдельной ступени в отдельную

сказку. Во втором случае – сказка с

редуцированной ступенью, состоит из

двух ступеней.

Схема сказки поясняет

оборачивание персонажей. Герой и его

антагонист могут меняться местами

полностью, а могут частично.

В

провокации герой не побеждает антагониста.

Антагонист в завязке

сталкивается с равным по возрасту

противником, побеждает два раза, а в

третий раз уходит от поединка. В испытании

герой побеждает (причем побеждает врага

на его территории), в возвращении герой

побеждает, но с коллизией (терпит

поражение, часто смерть, а потом

побеждает).

Если

сказка увеличивает элемент первой

ступени, то это приведет к непобедимости

героя. Если сказка преувеличивает третий

элемент, то герой будет вначале терпеть

поражение, а потом брать реванш.

Логика

тройственности петли события сказки

сопровождает и манеру

рассказа сказки.

Кроме тройственной петли,

сказка строится через тройной повтор,

который на деле разделен. Первые два

повтора как пробы. В них нет перехода,

герой справляется с испытанием своими

силами и не нуждается в переходе в иной

возраст. Третья попытка отличается

переходом, необходимостью привлечения

помощников. Третий повтор – это

переход, который невозможен в рамках

первых двух. В «Сивке-бурке» с третьего

раза достиг либо допрыгивал в каждом,

но на третий раз допрыгнул до своей

невесты. Бой на мосту: два змея побеждены,

третий бой на

равных. Таким образом, в тройном переходе

механизм перехода между

возрастами – существеннейший элемент

динамики ритуала.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Определение

Сказка – захватывающий рассказ об исключительных событиях, приключениях, подвигах, в которых действует необычные герои. В сказочных произведениях встречаются фантастический сюжет, волшебные предметы, говорящие звери и другие живые мифические существа (Жар-птица, Баба-Яга). Основу сюжета сказки составляет извечная борьба Доброго и Злого. Добро в итоге всегда побеждает, а зло наказывается.

Особенности сказки как жанра литературы

Сказочный жанр литературы обладает своими характеристиками, благодаря которым его можно отличить от других произведений. Художественными особенностями сказок является следующее:

-

Использование определенных поэтических форм: «жили-были», «в некотором царстве, в некотором государстве», «и я там был, мед, пиво пил», «что ни в сказке сказать, ни пером описать» и пр.

-

Наличие фантастических героев – Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Снегурочка.

-

Олицетворение природных стихий, которые также выступают в роли главных героев – Солнце, Месяц, Ветер, Молочные реки и пр.

-

В сказках животные умеют разговаривать, и, как правило, помогают главному герою – Богатырский конь, серый волк, золотая рыбка и др.

-

Наличие волшебных предметов – золотое кольцо, куколка, зеркало, скатерть-самобранка, ковер-самолет и пр.

-

Характер главного героя не развивается, он всегда статичен, не герой двигает сюжет вперед, а обстоятельства, в которые он попадает.

-

Есть четкое разделение на плохих героев (злостная мачеха, Кощей Бессмертный, Соловей-разбойник) и хороших (Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Емеля). Положительные персонажи олицетворяют в себе все лучшие человеческие качества, высокие моральные принципы, отрицательные символизируют темные силы, которые обязательно будут побеждены.

-

Основа сюжета составляет извечная борьба добра со злом.

-

Для сюжета характерна троичность – главный герой всегда проходит три испытания.

Виды сказочных произведений

Каждый знает, что такое сказки, но не все догадываются, на какие виды они подразделяются. Все многообразие этого жанра в зависимости от темы делится на три вида:

-

Социально-бытовые. Здесь рассказываются истории об обычных людях в непростых жизненных ситуациях, но и здесь присутствуют элементы волшебства («Каша из топора», «Шел солдат домой», «Ямщик и купец»).

-

О животных. Главными героями выступают птицы, звери, рыбы, которые наделяются человеческими чертами – жадность, доброта, завистливость, трусость и пр. («Волк и козлята», «Зимовье зверей», «Лиса и волк»).

-

Волшебные («Василиса Прекрасная», «Царевна Моревна», «Летучий корабль», «Никита Кожемяка»).

Тест для закрепления материала

-

1

Что не характерно для сказок?- В основе сюжета лежат вымышленные события

- События характеризуются достоверностью и историзмом

- Заключают в себе народную мудрость

- Способны преподавать различные и нравственные уроки

-

2

Укажите неверное высказывание- Сказка – это малый эпический жанр

- Сказка имеет лишь фольклорный характер

- Сказка – это художественное повествование фантастического, приключенческого или бытового характера

- Сказки имеют преимущественно прозаическую форму

-

3

Что не характерно для сказок?- Победа зла

- Использование магических цифр

- Повторяемость действий

- Главные герои – представители добрых начал

-

4

Укажите неверное высказывание- Сказки бывают авторскими и народными

- Все народные сказки вариативны

- Все авторские сказки вариативны

- Все авторские сказки не вариативны

-

5

Какова композиция сказок?- Основная часть и заключение

- Зачин и концовка

- Зачин и основная часть

- Зачин, основная часть и концовка

Доска почета

Чтобы сюда попасть — пройдите тест

Все тесты

- Английский язык

- Биология

- Политология

- Информатика

- Стихи

- Химия

- Правоведение

- Обществознание

- Экономика

- Биографии

- История

- Подготовка к ЕГЭ

- География

- Психология

- Сочинения

- Литература

- Пунктуация

- Фонетический разбор

- Орфография

- Окружающий мир

- Русский язык

-

Тест на тему

Почему английский язык является международным

5 вопросов

Читайте также

Сказка – один из основных жанров устного народного творчества. Это произведение, написанное в прозе (реже – в стихотворной форме), фантастического, приключенческого или бытового характера. Сказка может быть фольклорной и литературной.

Фольклорная сказка представляет собой жанр письменного или устного творчества народа. В основе лежит рассказ о вымышленных событиях.

Литературная сказка может сочетать в себе как выдуманное, так и реальное. Её сюжет тесно связан с фольклорной сказкой. Этот эпический жанр имеет конкретного автора.

История возникновения и зарождения сказки

Фольклорная сказка исторически предшествует литературной и происходит из тотемических мифов первобытнообщинного общества. Такая сказка передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Она постоянно изменялась и впитывала в себя черты новой реальности.

Когда первобытнообщинный строй распался, мифологическое мышление утратило свою силу. Постепенно сказки потеряли свою магическую природу и начали восприниматься как художественные произведения, которые предназначались для поучения и назидания не только детей, но и взрослых.

В Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. На протяжении XII-XVII вв. активно откликалась на события современной жизни.

Слово «сказка» встречается в письменных источниках не ранее XVII века. До этого времени в народе использовали слово «басня», «сказание». Современное значение термин приобретает с XVII- XIX вв.

История закономерно трансформирует сказку, и самая резкая трансформация связана с возникновением литературной сказки, основой которой выступала сказка фольклорная.

Промежуточная стадия между фольклорной и литературной сказкой наблюдается в эпоху романтизма. В этот же период возникает «фольклористическая» сказка – литературная запись фольклорной сказки, которую фиксировали и по-своему трансформировали учёные-фольклористы.

В конце XVII в. французский писатель Ш. Перро активно работает над созданием литературных сказок («Сказки моей матушки Гусыни»). Однако в это время сказку причисляли к «низким жанрам».

Литературная сказка XVII-XVIII вв. является в большей степени фольклорным, чем индивидуально-авторским произведением. Она ещё не отделилась от повести, басни, анекдота и т.д.

Постепенно литературная сказка завоевывает особую популярность у людей разных возрастов и сословий, и, следовательно, претендует на жанровую самостоятельность.

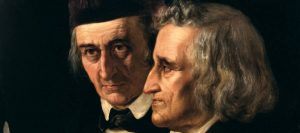

Братья Гримм, фото

Литературная сказка становится самостоятельным литературным жанром в конце XVIII – начале XIX вв. Советский литературовед В. Ю. Троицкий говорит, что «с лёгкой руки романтиков в литературе на равных правах с другими утвердились и получили права гражданства такие жанры, как сказка, легенда, предание, быль и т.п.».

Большую роль в становлении литературной сказки сыграли братья Гримм, которые нашли свой живой, простодушный и степенный стиль («Детские и семейные сказки»).

В России литературная сказка появляется благодаря А. С. Пушкину, который ввёл её в литературу на правах полноправной хозяйки.

В XIX в. многие русские и зарубежные писатели обращаются к этому жанру и разрабатывают собственные сюжеты (О. М. Сомов, В. И. Даль, А. Погорельский, Гёте, Э. Т. А. Гофман, В. Гауф, Г. Х. Андерсен и др.).

В конце XX – начале XXI вв. в сказках отражается детская психология. Героем произведений этого жанра становится современный ребенок, который пытается адаптироваться в окружающем его мире. Повествование остаётся таким же невероятным и сказочным, но читатель в героях сказки узнаёт себя и свои поступки. Например, повести-сказки «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, «Глупая принцесса» Л. С. Петрушевской и т.д.

Основоположники сказки

«Кот в сапогах» Ш. Перро, иллюстрация

Основоположником жанра сказки в Европе считают французского писателя Ш. Перро, который в 1697 г. издал сборник «Сказки матушки Гусыни». Он написал большое количество чудесных сказок: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Мальчика-с-пальчик», «Спящая красавица» и др.

Также важную роль сыграл сборник «Детских и семейных сказок» (1812–1814 гг.), изданный немецкими исследователями народной культуры Вильгельмом и Якобом Гримм. После выхода сборника писатели и учёные других стран стали проявлять интерес к сказке.

В России основоположником сказки считают А. С. Пушкина.

Характерные особенности сказки

Большинство литературоведов выделяют следующие характерные особенности фольклорной сказки:

- Коллективность.

- Анонимность.

- Устная форма.

- Поучительный характер.

- Сюжет ограничен определёнными мотивами.

- Конфликт добра и зла.

- Повторяющиеся из сказки в сказку герои (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Леший и др.).

- Сказочные формулы («Жили-были…», «Давным-давно…» и др.).

- Наличие фантастических образов (ковёр-самолёт, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы и т.д.).

- Волшебные события.

- Волшебное пространство.

- Типизированный образ героя (глупый, мудрый, лентяй и т.д.).

- Особый язык, интонация.

- Деление персонажей на положительных и отрицательных.

- Многократное повторение действия (обычно три раза).

- Хороший конец.

Литературная сказка имеет свои особенности:

- Наличие автора.

- Письменная форма.

- Индивидуализированный образ героя.

- Связь сюжета с реальной действительностью.

- Вариативный, свободный сюжет, который подчиняется авторской воле и фантазии.

- Сложный синтаксис.

- Богатая лексика.

- Психологизм.

- Наличие ярко выраженной авторской позиции.

- Детальное описание.

Особенности построения сюжета и композиции в сказке

Фольклорная сказка отличается ритмом, напевностью, неторопливым повествованием. Традиционно в сказке выделяют присказку, зачин и концовку.

- Присказка – короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. Это своеобразное вступление, не связанное с содержанием произведения. Например: «Начинает сказка сказываться», «Это присказка, а вот сказка чередом пойдет» и др. Может находиться в середине и в конце сказки.

- Зачин – традиционное начало сказки («За горами, за лесами, За широкими морями…», «Жили-были …» и др.).

- Концовка – заключительная часть сказки («И я там был, мед-пиво пил», «Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец» и т.д.).

Важный признак этого жанра – троистость. Обычно в сказках три брата, три испытания, три девицы, три поездки, три желания и т.д.

«Три брата» В. и Я. Гримм, иллюстрация

События в сказке имеют точную положительную или отрицательную оценку. Сказочный мир яркий и разнообразный.

Художественные приемы в сказке

В сказке часто используются:

- Народнопоэтические эпитеты («красна девица», «добрый молодец», «чистое поле» и т.д.).

- Клишированные портретные описания и формульные вопросы-ответы («Баба-Яга, костяная нога», «куда путь-дорогу держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом» и т. д).

- Метафоры («кисельные берега», «молочные реки»).

- Фразеологизмы («прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы», «ни жив, ни мертв», «как в воду канул», «несолоно хлебавши» и др.).

- Пословицы и поговорки («как аукнулось, так и откликнулось», «утро вечера мудренее» и др.).

- Литота (Мальчик-с-пальчик, Дюймовочка и др.).

- Гипербола:

«Махнула левым рукавом, сделалось озеро, махнула правым рукавом, и поплыли по воде белые лебеди»

«Царевна-лягушка».

«Ест за четверых, работает за семерых»

«Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкин.

- Аллегория (лиса – хитрость, заяц – трусость и т.д.)

- Просторечия («черт ли сладит с бабой гневной»).

- Олицетворение.

- Сравнения.

Также выразительность речи в сказках создаётся с помощью повторов, параллелизма, бессоюзия, риторических вопросов, эллипсиса и антитезы.

Деление внутри жанра: виды сказок

Сказки делятся на несколько видов:

«Царевна-лягушка», иллюстрация

Сказки о животных имеют простой сюжет, обычно состоят из одного эпизода. Главные герои – дикие или домашние животные, которые наделены человеческими качествами (хитростью, ловкостью, жадностью и проч.). Примеры: «Лиса и Тетерев», «Кот, Петух и Лиса», «Лиса и волк», «Лиса и Журавль». Большинство сказок имеют нравоучительный, а не комический характер.

Бытовые сказки описывают необычные происшествия или явления, которые происходят с простыми обывателями. В этой сказке нет волшебства и чудес. В них часто отражаются отношения между богатыми и бедными, осуждаются жадность, завистливость, невежество. Главными героями могут быть купцы, цари, бояре, попы. В основе сюжета лежит столкновение героя со сложными житейскими обстоятельствами. Например: «Добрый поп», «Барин-кузнец», «Каша из топора», «Про нужду» и т.д.

Волшебные сказки имеют невероятный и занимательный сюжет, в них действуют необычные герои и чудесные существа. Часто герою помогают волшебные предметы (шапка-невидимка, огниво, золотое колечко, зеркальце и др.). Случаются чудесные превращения, главный конфликт – противостояние добра и зла. Примеры: «Морозко», «Марья Моревна», «Сивка-Бурка», и др.

Аудитория жанра

Основная аудитория жанра – дети. В первую очередь это дошкольники, которым читают сказки родители. В начальной школе малыши уже сами знакомятся со сказочными произведениями и их смысловым содержанием. Ребята постарше и подростки тоже любят этот жанр.

Немалая часть сказок рассчитана на взрослую аудиторию. В данных текстах по-новому осмысливается современная жизнь, затрагиваются философские вопросы. Например: «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. А. Филатова, «Рыбак и его душа» О. Уайльда.

Кадр из м/ф по мотивам сказки Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»

Взрослые любят сказки за то, что они способны вернуть детскую непосредственность ощущений и восприятия действительности.

Схожесть с другими жанрами

Нередко литературная сказка заимствует опыт других жанров – басни, притчи, романа, детективной и приключенческой повести, новеллы, поэзии, драмы, утопии и научной фантастики.

Народная сказка близка к мифу своим сюжетом. К примеру, эта связь прослеживается в мифе о Геракле «Золотые яблоки Гесперид» и русской народной сказке о молодильных яблочках.

Также у сказки много общего с балладой. Например, в сказке «Чудесная дудочка» развивается сюжет баллады.

С былиной народную сказку роднит только то, что эти жанры фольклора отображают битву между добром и злом, великодушие героев и их нравственные ценности.

Яркие представители

В русской литературе сказки создавали такие известные писатели: С. Т. Аксаков, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, К. Д. Ушинский, П. П. Бажов, В. В. Бианки, В. М. Гаршин, В. Ю. Драгунский, Б. Заходер, Н. Н. Носов, С. Я. Маршак, В. Ф. Одоевский, В. Г. Сутеев, Г. М. Цыферов, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц, С. В Михалков.

В европейской литературе к жанру сказки обращались Ш. Перро, Г. Х. Андерсен, братья Гримм, А. А. Милн, Дж. Родари, А. Линдгрен, Р. Киплинг, Т. Янссон, О. Уайльд, Л. Кэрролл, А. Гофман, В. Гауф, Дж. Р. Р. Толкин.

Востребованность сказки в разные периоды

Наибольшего расцвета литературная сказка достигает в XIX в. (В. А. Жуковский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Гауф и др.).

Литературная сказка становится любимым жанром для писателей Серебряного века.

О популярности сказки в России рубежа веков свидетельствуют их публикации в периодических изданиях для детей, в журналах «Тропинка», «Задушевное слово», «Галчонок» и др.

В последнего десятилетия XX в. к этому жанру обращаются К. Булычев, В. П. Крапивин, С. Л. Прокофьева, Э. Н. Успенский.

Советская литературная сказка знала взлеты и периоды «спокойного» существования, запреты и разрешения.

В XXI веке сказки пишут Б. Акунин, Л. Е. Улицкая, Д. Л. Быков, Л. С. Петрушевская и др.

Представители жанра в школьной программе

В школьную программу по литературе входят следующие русские народные и литературные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». «Морозко», «Снегурочка», «Иван-царевич и серый волк», «Мальчик с пальчик», «Финист – Ясный сокол», «Каша из топора», «По щучьему веленью», «Волк и семеро козлят», «Петух и лиса»; «Девочка Снегурочка» В. И. Даля, «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова, «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница» В. М. Гаршина, «Тайное становится явным» В. Ю. Драгунского, «Каменный цветок» П. П. Бажова, «Тёплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Цветик-семицветик» В. П. Катаева, «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, «Живая вода», «Бременские музыканты», «Горшок каши» братьев Гримм, «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка» Ш. Перро, «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок» Г. Х. Андерсена.

Список литературы

- Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Художественная литература, 1984 – 176 с.

- Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия // Фольклор народов РСФСР. Уфа: Искусство, 1979 – 256 с.

- Брауде Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. № 3. С. 226-234.

- Лупанова И.П. Современная литературная сказка и ее критики (заметки фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981. С. 76-90.

- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М.-СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.

- Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка ХХ века: история, классификация, поэтика. М.: Флинта: Наука, 2003. 311 с.

- Пропп В.Я. Русская сказка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 336 с.

- Учебник-хрестоматия для 5 класса под редакцией Коровина В.Я. М. «Просвещение», 2013.

- Цикушева И.В. Жанровые особенности литературной сказки (на материале русской и английской литературы) // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 2. С. 21–24.

Ирина Мещерякова | Просмотров: 2.7k

Наталья Викторовна Степура

Эксперт по предмету «Литература»

Задать вопрос автору статьи

Что такое сказка

Сказка может быть, как видом народного, так и литературного творчества. Сказка, как правило, является произведением, написанным в прозе (но может быть и в стихотворной форме), обычно включает в себя волшебную, героическую или бытовую тематику. Отличительной особенностью сказки является придуманный сюжет.

Существует две разновидности сказки:

- фольклорная – жанр письменного или устного творчества народа, сюжет построен на вымысле, сказки противопоставляются мифам, былинам, легендам, преданиям, то есть тому, что претендует на историчность.

- литературная – эпический жанр, сюжет построен на вымысле, связан с фольклорной сказкой, но имеет автора. Также эта сказка оригинальна, то есть не имеет вариантов, представленных ранее. Литературная сказка появилась позже фольклорной.

Литературная сказка как вид художественного произведения

Литературная сказка — это литературный жанр, который имеет фантастический сюжет, действия происходят в настоящем или выдуманном мире, так же и герои могут быть настоящими, а могут быть вымышленными. Главное отличие литературной сказки состоит в том, что она имеет автора, который может поднимать в своем произведении различные социальные, моральные, нравственные и другие вопросы.

Литературная сказка имеет ряд специфических характеристик:

- отражает мировоззрение того периода, в котором она была создана

- может содержать заимствования из фольклорной сказки

- может сочетать в себе как придуманное, так и реальное

- описанный мир может иметь черты гротеска

- психологизация персонажей

- прослеживается явная авторская позиция

- дается оценка происходящим событиям

Как появилась литературная сказка

в 18 веке литературная сказка становится самостоятельным литературным жанром. Произошло это потому что многие писатели, работающие в романтическом направлении, тяготели к народным традициям и народному творчеству. В это время известными сказочниками были Карло Гоцци («Король-олень», «Любовь к трем апельсинам»), Анн Клод Филипп де Леви Келюс («Восточные сказки»).

«Сказка как вид художественной литературы» 👇

В 19 веке авторские сказки набирают еще большую популярность. В этом жанре начинают работать такие великие писатели как Гете, Гофман, Андерсен.

Сходство литературной сказки и фольклорной

Литературная сказка включает в себя как особенности народного творчества, так и литературного произведения. Литературная сказка появилась из сказки народной. Процесс трансформации народной сказки в литературную происходил в несколько этапов:

- сначала люди просто начали записывать народные сказки

- происходила обработка сказок

- затем некоторые авторы стали пересказывать народные сказки

- авторы начали заменять народные элементы исходя из своей задумки сюжета

- более ярко начинает прослеживаться педагогическое начало

- речь и стилистика приближены к литературному произведению

Несмотря на отличия многое в литературной сказке осталось от фольклорной, например, волшебное происхождение главного героя, нравственные испытания героя, спасение людей или животных, которые затем помогают главному герою, герой всегда представлен в идеальном свете, всегда есть некий злодей, который мешает герою справиться с его задачей.

Замечание 1

Писатели часто ставили перед собой цель сделать свою сказку максимально народной, для этого они использовали особую речь – многочисленные эпитеты, троекратные повторения, просторечия, пословицы, поговорки.

Композиция сказки

Композиция традиционной сказки состоит из трех частей:

- зачина

- основной части

- концовки

Может быть и более сложная композиция:

- экспозиция

- завязка

- развитие сюжета

- кульминация

- развязка

Такая структура более характерна для сказки волшебной.

Замечание 2

Цель сказки обучить, побудить к положительной деятельности. У сказки очень развита эстетическая сторона, а положительные герои всегда идеальны, сказочный мир ярок и разнообразен, события так же имеют точную положительную либо отрицательную оценку.

Сказки несут в себе определенную мудрость и ценность. Несмотря на то, что первоначально кажется, что сказка несет в себе только развлекательно начало, на самом деле это не так. Цель сказки достаточна серьезна и глубока. Она представляет и помогает читателю пережить важнейшие человеческие ценности.

Классификация сказок

Сказки делят на следующие основные группы:

- сказки о животных

- волшебные сказки

- новеллистические сказки

- анекдотические сказки

- небылицы

В сказках о животных главными героями выступают звери, птицы, рыбы, насекомые, растения и явления природы. Человеку обычно достает второстепенная роль или роль наравне с животными. Сказки про животных можно так же поделить на группы исходя из того, кем является главный герой, например, дикие или домашние животные, птицы или рыбы и так далее. Сказки про животных можно классифицировать по жанровому признаку: волшебные сказки о животных, басни, сатирические сказки. Так же сказки можно разделить и по целевой аудитории – взрослые или детские сказки. В особую группу выделяют кумулятивные сказки, то есть композиция построена на многократном повторении сюжетной единицы.

Волшебная сказка имеет более сложную композицию. Основу сюжета составляет повествование о преодолении некой проблемы с помощью волшебных средств. Обычно представлены два поколения. Главные герои сражаются со злом и непременно всегда его побеждают. Волшебные сказки далее переходили в сказки бытовые.

Новеллистическую сказку еще иначе называют социально-бытовой сказкой. По композиции новеллистические сказки схожи с волшебными. Эта сказка имеет непосредственную связь с настоящим – в сказке действия происходят в реальном мире, а главным героем является простой человек, который пытается справиться с некими проблемами или пытается найти справедливость.

Анекдотическая сказка — это развёрнутое повествование анекдота.

Небылицы — это разновидность сказок, сюжет которой построен на бессмыслице. Эти сказки обычно корытные, могут быть рифмованными, более характерны для народного творчества.

Известные сказочники

Ганса Христиана Андерсена можно смело назвать великим сказочником. Андерсен писатель родом из Дании, на его счету числятся такие известные сказочные произведения как «Гадкий утенок», «Новое плате короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева и другие.

Шарль Перо французский писатель, стал знаменитым благодаря своим сказкам «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя Борода», «Красная шапочка», «Спящая красавица». Его сказки оказали большое влияние на формирование мировой сказочной традиции. Некоторые историки литературы считают, что персонажи сказок Перро имели реальных прототипов.

Якоб и Вильгельм Гримм известные немецкие сказочники. Изначально они занимались исследованиями немецкой народной культуры, что в последствии подтолкнуло их к написанию сказок. Их известные сказки — «Бременские музыканты», «Белоснежка», «Гензель и Гретель», «Король Лягушонок», «Горшочек каши», «Беляночка и Розочка», «Госпожа метелица».

Известным русским сказочном был великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его известные сказки – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке и многие другие.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме