Часть 1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво

И моет берега.

Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы — ночной и зарубежной —

Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя

И ханской сабли сталь…

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Останови!

Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь…

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

Часть 2

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:

Не вернуться, не взглянуть назад.

За Непрядвой лебеди кричали,

И опять, опять они кричат…

На пути — горючий белый камень.

За рекой — поганая орда.

Светлый стяг над нашими полками

Не взыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,

Говорит мне друг: «Остри свой меч,

Чтоб недаром биться с татарвою,

За святое дело мертвым лечь!»

Я — не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней

Мила друга, светлая жена!

Часть 3

В ночь, когда Мамай залег с ордою

Степи и мосты,

В темном поле были мы с Тобою, —

Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,

Средь ночных полей,

Слышал я Твой голос сердцем вещим

В криках лебедей.

С полуно’чи тучей возносилась

Княжеская рать,

И вдали, вдали о стремя билась,

Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы

Реяли вдали.

А над Русью тихие зарницы

Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом

Угрожал бедой,

А Непрядва убралась туманом,

Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,

Прямо на меня

Ты сошла, в одежде свет струящей,

Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу

На стальном мече,

Освежила пыльную кольчугу

На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной

Двинулась орда,

Был в щите Твой лик нерукотворный

Светел навсегда.

Часть 4

Опять с вековою тоскою

Пригнулись к земле ковыли.

Опять за туманной рекою

Ты кличешь меня издали’…

Умчались, пропали без вести

Степных кобылиц табуны,

Развязаны дикие страсти

Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,

Как волк под ущербной луной,

Не знаю, что делать с собою,

Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи

И трубные крики татар,

Я вижу над Русью далече

Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,

Я рыщу на белом коне…

Встречаются вольные тучи

Во мглистой ночной вышине.

Вздымаются светлые мысли

В растерзанном сердце моем,

И падают светлые мысли,

Сожженные темным огнем…

«Явись, мое дивное диво!

Быть светлым меня научи!»

Вздымается конская грива…

За ветром взывают мечи…

Часть 5

Опять над полем Куликовым

Взошла и расточилась мгла,

И, словно облаком суровым,

Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,

За разливающейся мглой

Не слышно грома битвы чудной,

Не видно молньи боевой.

Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней!

Над вражьим станом, как бывало,

И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,

Недаром тучи собрались.

Доспех тяжел, как перед боем.

Теперь твой час настал. — Молись!

Анализ цикла стихотворений «На поле Куликовом» Блока

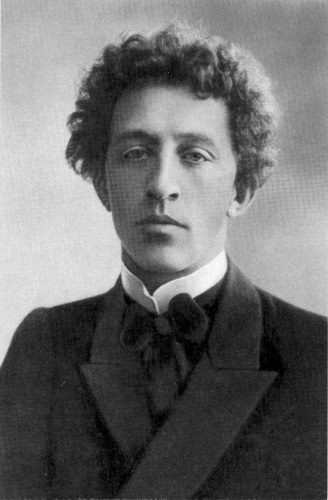

Поэт-символист А. Блок – ключевая фигура русской поэзии начала XX века. На протяжении всей жизни его взгляды кардинально менялись, что неизменно отражалось в творчестве. Революция 1905 г. оказала большое влияние на мировоззрение Блока. Революционные убеждения поэта были серьезно поколеблены ужасом от кровавых событий. Он переосмысливает свой взгляд на историю и судьбу России. Результатом этого становится патриотический цикл «Родина», который включает в себя стихотворение «На поле Куликовом» (1908 г.).

Центральный образ произведения – Куликовское поле, ставшее символом героической победы объединенного русского войска над ненавистной Золотой Ордой. Эта победа, в конечном счете, привела к окончательному избавлению от татаро-монгольского ига. Также она способствовала объединению Руси и созданию единого Московского государства. В более широком смысле Куликовская битва считается победой добра над злом.

В начале стихотворения Блок дает общую картину героического прошлого своей страны. Русь ассоциируется у поэта с образом «степной кобылицы», которая никогда не прекращает свой стремительный бег. Постоянные набеги кочевников приводят к тому, что русские воины проводят большую часть жизни в седле с оружием в руках. Центральная фраза, отражающая это состояние, стала крылатой – «Покой нам только снится».

Блок не описывает саму битву, для него больше важна подготовка к ней, стремление воинов отдать жизнь за свободу и независимость своей Отчизны. Во второй части Блок вводит пророческое замечание лирического героя – «Долго будет родина больна». Автор расширяет описание исторического события до масштабного анализа всей русской истории. Победа на Куликовском поле и свержение ига не принесут покоя русским людям. Еще неоднократно Россия будет находиться в условиях смертельной опасности, исходящей от внешних и внутренних врагов.

В центральной части цикла появляется символ Богородицы, олицетворяющей собой главную защиту России. Ее незримое присутствие придает воинам силы в решающей битве. Священный свет «лика нерукотворного» побеждает тьму и мрак, наполняет сердца мужеством и отвагой.

В финале Блок описывает современное ему состояние России. Революционные настроения он воспринимает с огромной тревогой, они напоминают ему разгорающийся вдалеке «широкий и тихий пожар». Над Куликовским полем вновь собираются тучи. Вторжение темных сил должно вот-вот состояться. Автор надеется, что священные заветы предков помогут русским людям одержать победу над очередным врагом. Залогом победы он считает обращение к вере и заканчивает произведение призывом: «Молись!»

- Полный текст

- Борьба двух князей

- Набеги ордынцев

- Победа на реке Воже

- Измена князя Олега

- Москва собирает войско

- Дон, Дон, Дон…

- Ночь перед боем

- Куликовская битва

- Слава героям

Борьба двух князей

В Твери встречали дорогого гостя. Князь Михаил Александрович не жалел ни вина, ни золота. Пусть знают татары, как рады в Твери ханскому послу. Весь день и всю ночь пировали.

Неспроста окружил Михаил Александрович почётом гостя из государства татарского — Золотой Орды. Посол привёз от хана ярлык (грамоту) на Великое княжение «Всея Руси». Это значило, что тверской князь признавался старшим среди русских князей, а они все должны подчиняться ему «без ослушания», поставлять войска, коли он потребует. «Теперь,— думал тверской князь,— расправлюсь с Москвой да с князем Дмитрием».

Давно между русскими княжествами шла борьба за ханский ярлык. Татарам это было на руку: пусть воюют меж собой князья, пусть будет у них меньше сил, меньше воинов. А поднимется кто на Орду с оружием, легче будет разбить по отдельности.

Вот и князь тверской Михаил не первый год уже держит спор с московским князем Дмитрием — кому «владети» ярлыком, кому над всеми начальствовать. А хан то одному из них даст ярлык, то другому. Пусть спорят. Лишь бы сообща против татар не выступили, лишь бы дань Золотой Орде платили исправно.

Теперь же хану было выгодно поддержать Тверь, а не Москву. Слишком сильна Москва стала. Дмитрий Иванович присоединил к своему княжеству крупные города — Калугу, Дмитров, Владимир. Обнёс он Москву каменными стенами взамен дубовых. К стенам башни пристроил. Крепка Москва и красива. Два раза подходил к ней литовский князь Ольгерд, но взять не смог, отступил, ни с чем в Литву вернулся. Не по зубам орешек.

Ханский посол привёз не только ярлык Михаилу Александровичу, но обещал и помощь войсками, если тверскому князю потребуется.

А ещё надеялся Михаил Александрович на князя литовского. Знал, что Ольгерд в неладах с князем Дмитрием. «Литва нас поддержит,— говорил он своим боярам.— Идёмте же на Москву походом».

И тверской князь объявил войну князю московскому. Это был год 1375. Но ни татары, ни литовцы войск прислать не успели.

А Дмитрий Иванович быстро двинул свои полки на Тверь. Вместе с ним пошли войска девятнадцати князей и ещё отряды новгородские.

Как взяли они Тверь в осаду, испугался Михаил Александрович: «Понеже вся русская земля восста на него», да и свой народ на князя озлобился — зачем, мол, с татарами сговаривался. На помощь Твери литовцы было выступили, но узнали, какое войско большое привёл князь Дмитрий, повернули назад.

Стал просить пощады Михаил Александрович, стал просить мира, отдаваясь «на всю волю» московского князя.

Заключили князья меж собой соглашение. Признал князь тверской Дмитрия Ивановича «братом старейшим», обещал не ходить больше на Москву, никогда с татарами не сговариваться, не просить ярлыка ханского. А ежели татары на Русь нападут «или мы на них пойдём», то тверской князь войсками своими должен будет помочь князю московскому.

Так становилась Москва во главе Руси. Собирала силы грозные. Объединяла народ русский. Только такими силами можно было ударить по ненавистному врагу — по Золотой Орде.

Георгий Шторм

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ

В 1236 году, весной, с верховьев Иртыша и склонов западного Алтая двинулась войска монголов. Их кони имели в изобилии подножный корм и воду. Но кочевникам этого было мало. Они срубали вековые деревья, кормили листвою коней, а корою — баранов и оставляли позади себя пустыню, где уже более не росла трава.

Это была как бы перекочевка. Десятки тысяч семейств гнали с собой стада, тащили военные орудия.

Их вел внук Чингис-хана, сын старшего его сына, Батый.

Монголы покоряли на своем пути племена и народы и сколачивали из них новые боевые отряды.

Орды кочевников шли покорять Европу. За тринадцать лет перед этим им удалось дойти до Руси и выиграть битву на Калке. Монголы впервые столкнулись тогда с русским народом. Они поняли, что народ этот храбр и опасен в бою, но постоянно страдает от междоусобий. Они шли завоевывать Русь, зная, что ее отдельные и сильные княжества разрознены и не могут противостоять сплоченному врагу.

Вооружение монгольских орд состояло из кривых сабель, луков, стрел, секир и пик с крючьями для стаскивания с седел неприятельских всадников. Каждый воин имел при себе пилку для затачивания стрел (острия их, кроме того, закалялись в огне и затем заливались водой с солью), имел также иголки, нитки и сито для процеживания мутной воды.

Чингис-хан. (С китайского портрета).

Воинам отборных отрядов выдавались кожаные либо железные шлемы и щиты из вареной кожи буйволов. При осаде городов монголы надевали на себя кожаные будочки и подходили в них к самым крепостным стенам, неуязвимые для неприятельских стрел.

Монголы, или, как правильнее их называть, монголо-татары[1], применяли «порóки»: так назывались на Руси стенобитные машины и баллисты — пращи для метания камней. В армии монголов было вдоволь глиняных ядер с налитою в них нефтью, чугунных горшков, начиненных порохом, и «огненных копий», то есть зажигательных ракет. Они умели устраивать наводнения, вести подземные ходы и подкопы, разрушали стены городов, разбивая их каменными глыбами, и заваливали рвы мешками с землею при помощи метательных машин.

Воины были разделены на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч. В войске поддерживалась строжайшая дисциплина: за неисполнение приказа или бегство от врага грозила смертная казнь.

Монгольские войска не возили с собой фуража, и кони их обычно питались только травою. Отсюда возникла легенда, что монголо-татары кормят лошадей целого отряда одним мешком ячменя.

Все завоевания этого народа совершались главным образом конницей. В конном строю орда проходила бескрайные степи. Несметные конские табуны следовали за нею в тучах пыли, ибо каждый воин имел в походе до пяти и более запасных коней.

Субэдэ, полководец Чингис-хана. (С китайскою портрета).

Конница была разделена на легкую и тяжелую. Первая начинала битву метанием стрел и дротиков, вторая не занималась перестрелкой, а действовала лавой и наносила главный удар.

Армия монголо-татар имела правильный строй: в сражение вступали несколько линий, вводимых в бой постепенно; в самом конце битвы бросались на врага свежие резервы.

Приступая к осаде города, монголы окружали его частоколом; это служило защитой от вылазок осажденных, от их стрел и камней.

Монголо-татарские воины были искусными стрелками из лука: на полном скаку они поражали врага без промаха и одинаково ловко спускали тетиву правой и левой рукой.

Они строили пирамидальные башни, иногда достигавшие высоты шестидесяти метров, и, взбираясь на них, наблюдали за жителями осажденных городов.

Монголо-татарские кибитки. (Из книги «Истории монголов» Плано Карпини).

При переходе горных ущелий они делали мосты из связанных железных копий.

Когда войскам приходилось передвигаться ночью, это совершалось в полном безмолвии: воины держали во рту тряпичные кляпы, и особые узды надевались на коней, чтобы они не могли ржать.

Целые тучи стрел посылали монголы на врага, стремясь не давать ему передышки.

Трупы убитых татарами людей были так утыканы стрелами, что видом своим напоминали ежей.

Монголы были хитры, ловки, изобретательны. Жестокостью и коварством они приводили в трепет встречавшиеся им на пути народы.

«Если осажденный город не сдастся прежде того, как начнут метать стрелы и камни, то по взятии вырубить оный» — так учили монгольские ханы, и правило это свято исполняли их войска.

Батый. (С китайского портрета).

* * *

Часть Батыевых сил двинулась к Средней Волге, победила мордву и сожгла главный город Булгарского царства близ устья Камы. Остальная орда, пройдя Половецкую степь, разбив кабардинцев и половцев и сделав набег на Чернигов, осталась кочевать на притоках Дона, у рубежа Рязанской земли.

Батый решил напасть на северо-восточную Русь зимой, когда деревья уже сронили лист и в лесу легче избежать засады, когда болота и тони замерзают, а снег заносит крепостные рвы, облегчая взятие городов.

И вот легла зима. Пришли по санному пути к рязанским князьям Юрию и Олегу татарские послы и сказали:

— Дайте нам десятину (десятую часть) от всего, что имеете: от людей, оружия и коней.

А коней потребовали разных: белых, вороных, бурых, рыжих и пегих, потому что отряды татарской конницы различались по цвету мастей.

Рязанские князья выехали навстречу вражеской рати и отвечали:

— Когда нас всех не будет в живых, тогда все ваше будет.

После этого орда хлынула потопом на Рязанскую землю «в бесчисленном множестве, как саранча».

Напрасно Юрий Рязанский просил Юрия Владимирского: «Или сам бы пришел, или воинов своих прислал», — князь не сделал ни того, ни другого. Не помогли и северские и черниговские князья, не простившие рязанцам их отказа участвовать в битве на Калке. Не поддержанное никем, мужественное рязанское ополчение было разбито, и татары в декабре осадили Рязань.

Этот город находился в тридцати двух километрах по Оке от Рязани нынешней, называвшейся тогда Переяславлем Рязанским. Это была Старая Рязань.

Татары приступили к ней со стенобитными машинами, осадными лестницами и целыми отрядами метателей огня.

Горожане отчаянно защищались, но на шестой день осады враг разбил деревянные стены таранами и сквозь дым и пламя ворвался в город. Тысячи мужчин, женщин и детей были убиты. Одних рассекали мечами, других для забавы расстреливали из луков, третьих связывали и бросали в огонь.

Когда весь город был обращен в пепел и на пожарище не осталось «ни стонущего, ни плачущего», орда ушла дальше, за Оку.

ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ

По преданию, в это самое время приехал в свой родной разоренный город рязанский боярин Евпатий Коловрат.

Сердце его сжалось при виде чудовищного разгрома. Быстро собрал он в окрестностях города тысячу семьсот человек и с небольшой этой дружиной бросился догонять орду.

Русские настигли татар в Суздальской земле, внезапно налетели на них и начали сечь без милости. Они рубили их так, что мечи рязанские тупились. Тогда дружинники хватали мечи татарские и поражали ими врагов.

Литература

| Главная |

|

|

|

А. А. Блок. |

|

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК |

|

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ[1] |

|

О, Русь моя! Жена моя! До боли[4]

Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной –[6]

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

И вечный бой! Покой нам только снится[9]

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Закат в крови! Из сердца кровь струится! На пути – горючий белый камень.[18] И, к земле склонившись головою, Я – не первый воин, не последний,[23] Перед Доном темным и зловещим,[28] С полуно’чи тучей возносилась И, чертя круги, ночные птицы Орлий клёкот над татарским станом И с туманом над Непрядвой спящей,[35] Серебром волны блеснула другу И когда, наутро, тучей черной

Умчались, пропали без вести

И я с вековою тоскою,

Я слушаю рокоты сечи[45]

Объятый тоскою могучей,

Вздымаются светлые мысли

«Явись, мое дивное диво!

За тишиною непробудной,

Но узнаю тебя, начало

Не может сердце жить покоем, Источник: А. А. Блок. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. – М.: Наука, 1997. – Т. 3. Стихотворения. Книга третья (1907–1916). — С. 170—173. |

|

|

|

1. На поле Куликовом – впервые: «Шиповник» 10. С. 273-278, под загл. «На Куликовом поле (стихи)». 2. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» – впервые: «Шиповник» 10. С. 275. 3. Река раскинулась … В степи грустят стога. – в пейзаже первой строфы 4. О, Русь моя! Жена моя! До боли … – обращение «0, Русь» соотносится с аналогичными 5. Наш путь – стрелой татарской древней воли // Пронзил нам грудь. – ср. 6. Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной… – ср. стих. И. Коневского 7. И даже мглы – ночной и зарубежной … – слово зарубежной восходит, по всей 8. В степном дыму блеснет святое знамя… – ср. в «Сказании о Мамаевом 9. И вечный бой! По кой нам только снится… – мифологема «вечного боя», 10. Летит, летит степная кобылица… – образ необузданной кобылицы – одного из 11. … И мнет ковыль… – образ восходит к «Слову о полку Игореве» («Чему, 12. И нет конца! Мелькают версты, кручи … // Останови! – в «Воспоминаниях об 13. Закат в крови! – cр. в «Слове о полку Игореве»: «Другаго дни вельми рано 14. Покоя нет! Степная кобылица… – cр. стих. Андрея Белого «Кольцо» (1907), 15. 2. «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали…» – впервые: «Шиповник» 10. С. 276. 16. … Не вернуться, не взглянуть назад. – намек на переправу русского войска через 17. За Непрядвой лебеди кричали … – ср. в статье «Народ и интеллигенция»: «Скрипят 18. На пути горючий белый камень … – горючий белый камень – образ былинного 19. За рекой – поганая орда. – Блок употребляет слово поганый в древнерусском значении 20. Светлый стяг над нашими полками // Не взыграет больше никогда. – ср. фразу 21. И, к земле склонившись головою, // Говорит мне друг: Остри свой меч … 22. … Чтоб не даром биться с татарвою, // За святое дело мертвым лечь! – строки 23. Я – не первый воин, не последний //… Мила друга, светлая жена! – строфа 24. …Долго будет родина больна. – тема болезни Руси отражена в Слове Максима 25. … Мила друга, светлая жена! – ср. образ Жены, облеченной в солнце, 26. 3. «В ночь, когда Мамай залег с ордою…» – впервые: «Шиповник» 10. С. 276-277 27. … Степи и мосты… // Разве знала Ты? – ср. литургическое наименование 28. Перед Доном темным и зловещим … – эпитеты сообщают Дону мифопоэтический 29. С полуночи тучей возносилась // Княжеская рать… – то же сравнение – 30. … И вдали, вдали о стремя билась, // Голосила мать. – ср. монолог Германа в 5-й 31. И, чертя круги, ночные птицы // Реяли вдали. – одна из примет, возвещающих 32. А над Русью тихие зарницы // Князя стерегли. – ср. в «Песне Судьбы»: «Только 33. Орлий клекот над татарским станом // Угрожал бедой … – ср. монолог Германа 34. …А Непрядва убралась туманом, // Что княжна фатой. – отражение образности 35. И с туманом над Непрядвой спящей … – ср: описание ночи перед битвой в 36. … Ты сошла, в одежде свет струящей … – ср. аналогичный мотив нисхождения 37. Серебром волны блеснула другу // На стальном мече … – блестящий меч – символ 38. … Был в щите Твой лик нерукотворный // Светел навсегда. – «Ты» здесь – прежде 39. 4. «Опять с вековою тоскою…» – впервые: «Шиповник» 10. С. 277-278. (вернуться) 40. … Пригнулись к земле ковыли. – ср. в стих. И. Коневского «В поднебесья» (1897): 41. Умчались, пропали без вести // Степных кобылиц табуны … – ср. в том же стих. 42. … Развязаны дикие страсти // Под игом ущербной луны. – мотив «диких 43. … Как волк под ущербной луной … – образ связан со «Словом о полку Игореве», 44. … Не знаю, что делать с собою … – содержание строки проясняется связанными с ней словами Германа в «Песне Судьбы»: 45. … Я слушаю рокоты сечи … – слова рокот, рокотать в поэтической традиции XIX в. 46. … Широкий и тихий пожар. – ср. образ тишины после боя в «Слове о житии и о 47. … Я рыщу на белом коне … // Встречаются вольные тучи // Во мглистой ночной 48. Вздымаются светлые мысли … – ср. характеристику Бояна в «Слове о полку 49. 5. «Опять над полем Куликовым…» – впервые: «Шиповник» 10, с. 278. 50. … Взошла и расточилась мгла … – вероятно, строка навеяна картиной солнечного 51. … И, словно облаком суровым … – ср. образ облака в видениях, описываемых в 52. Над вражьим станом, как бывало, // И плеск, и трубы лебедей. – реминисценция 53. Доспех тяжел, как перед боем. – возможно, в строке отразились слова Брингильды, 54. Теперь твой час настал. – Молись! – ср. заключительные слова монолога Германа в О цикле «На поле Куликовом» Тематика, затрагиваемая в цикле, волновала Блока с юности. Еще в стих. «Гамаюн, птица вещая» (1899) он писал про «иго злых татар ( … ) злодеев силу, гибель Пускай Пергам давно во прахе, Идея написания цикла связана с переработкой первоначальной редакции драматической поэмы «Песня Судьбы» (в соответствии с пожеланиями К.С. Станиславского, В пятой картине «Песни Судьбы» Герман произносит монолог о сражении на Куликовом поле: «Все, что было, все, что будет, – обступило меня: точно эти дни живу я Темы Куликовской битвы Блок касается также в статье-докладе «Россия и интеллигенция» (1908 г.; позднейшее заглавие – «Народ и интеллигенция»). Воссоздаваемая При этом неправомерно было бы считать, что Блок прямо и конкретно уподобляет современные «станы» – народ и интеллигенцию – русским и татарам на Куликовом поле Противоборство русских и татар для Блока – не аллегория, а историческая аналогия; содержание и смысл грядущих битв видится Три первых стихотворения цикла были написаны в первой половине июня 1908 г., четвертое – в июле, над пятым стихотворением Блока работал в октябре и закончил Первые печатные отклики на публикацию цикла в «Шиповнике» 10 были неблагоприятными, что, видимо, отчасти объяснялось неподготовленностью критики к В. Малахиева-Мирович в рецензии на 10-ю книгу «Шиповника» писала: «Этот альманах состоит из пьесы Метерлинка «Мария Магдалина» и третьей части «Навьих чар» Сходным образом как нечто чужеродное поэтическому дарованию Блока – воспринял цикл Б.А. Садовской: «Мы не имеем права сетовать на рыцаря «Прекрасной Дамы» за его Скептическое отношение к циклу высказывали и впоследствии; так, В.М. Волькенштейн в рецензии на «Снежную ночь» Блока отмечал, Восторженную реакцию вызвала первая публикация цикла у Андрея Белого. Он вспоминает: «Летом 1910 года произошла моя последняя, третья встреча с А.А. ( … )Я Цикл «На поле Куликовом» явился для Белого одним из стимулов к восстановлению отношений с Блоком, которые были разорваны Эсхатологический подтекст, уловленный Белым в цикле «На поле Куликовом», отразился в его романе «Петербург» (1911-1913; гл. 11. Главка «Бегство»), Высоко оценил цикл и С.М. Соловьев: «Появились стихи Блока «На поле Куликовом», где я радостно узнал мощные и светлые звуки прежнего певца «Прекрасной Е.В. Аничков рассматривал цикл как обращение Блока к проблемам национального самосознания: «… недаром вспомнилась та битва поэту. Не Многие из писавших о «На поле Куликовом» подчеркивали остро современное звучание этого произведения: «… цикл «На поле Куликовом» ознаменован печатью Рецензируя сборник Блока «Стихи о России», открывавшийся циклом «На поле Куликовом», Георгий Иванов отмечал: «Этот цикл определяет тон всей В. Львов-Рогачевский, расценивший «На поле Куликовом» как «цикл прекраснейших, по тревожно-волнующей музыке, стихов», утверждал: «Крест России становится Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке» интерпретировал цикл в историософском плане, сопоставляя его, в частности, От цикла «На поле Куликовом» прослеживается линия преемственности к позднейшим произведениям Блока – стих. «Скифы» 25 апреля 1921 г. Блок читал «На поле Куликовом» на своем вечере в Большом драматическом театре в Петрограде (см. воспоминания Н.И. Комаровской: Воспоминания, Большинство исследователей цикла отмечают двойственность его лирического героя – это одновременно и исторический персонаж, воин, участник Куликовской Большинство исследователей рассматривают 1-3 стихотворения цикла как звенья единой сюжетной цепи (1 – путь в степь, 2 – ожидание битвы, В частности, П.П. Громов осмысляет стихотворения 1-2 как первые два акта лирической трагедии, ведущие к кульминации (3), стихотворение 4 – как новую трагедийную Г.П. Федотов видит в стихотворениях 2-3 утверждение темы верности, сменяющейся в стихотворении 4 страстным отчаянием, а в стихотворении 5 — разрешение внутреннего В то же время налицо и определенный изоморфизм образно-тематической структуры стихотворений, составляющих цикл: каждое стихотворение (отчасти за исключением Цикл насыщен многообразными внутренними связями с произведениями конца XIV — начала XV в., посвященными Куликовской битве («Задонщина», «Сказание о |

|

Биография |

|

Биографии |

|

|

|

А. А. Блок. |

Часть 1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво

И моет берега.

Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы — ночной и зарубежной —

Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя

И ханской сабли сталь…

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Останови!

Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь…

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

Часть 2

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:

Не вернуться, не взглянуть назад.

За Непрядвой лебеди кричали,

И опять, опять они кричат…

На пути — горючий белый камень.

За рекой — поганая орда.

Светлый стяг над нашими полками

Не взыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,

Говорит мне друг: «Остри свой меч,

Чтоб недаром биться с татарвою,

За святое дело мертвым лечь!»

Я — не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней

Мила друга, светлая жена!

Часть 3

В ночь, когда Мамай залег с ордою

Степи и мосты,

В темном поле были мы с Тобою, —

Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,

Средь ночных полей,

Слышал я Твой голос сердцем вещим

В криках лебедей.

С полуно’чи тучей возносилась

Княжеская рать,

И вдали, вдали о стремя билась,

Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы

Реяли вдали.

А над Русью тихие зарницы

Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом

Угрожал бедой,

А Непрядва убралась туманом,

Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,

Прямо на меня

Ты сошла, в одежде свет струящей,

Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу

На стальном мече,

Освежила пыльную кольчугу

На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной

Двинулась орда,

Был в щите Твой лик нерукотворный

Светел навсегда.

Часть 4

Опять с вековою тоскою

Пригнулись к земле ковыли.

Опять за туманной рекою

Ты кличешь меня издали’…

Умчались, пропали без вести

Степных кобылиц табуны,

Развязаны дикие страсти

Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,

Как волк под ущербной луной,

Не знаю, что делать с собою,

Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи

И трубные крики татар,

Я вижу над Русью далече

Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,

Я рыщу на белом коне…

Встречаются вольные тучи

Во мглистой ночной вышине.

Вздымаются светлые мысли

В растерзанном сердце моем,

И падают светлые мысли,

Сожженные темным огнем…

«Явись, мое дивное диво!

Быть светлым меня научи!»

Вздымается конская грива…

За ветром взывают мечи…

Часть 5

Опять над полем Куликовым

Взошла и расточилась мгла,

И, словно облаком суровым,

Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,

За разливающейся мглой

Не слышно грома битвы чудной,

Не видно молньи боевой.

Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней!

Над вражьим станом, как бывало,

И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,

Недаром тучи собрались.

Доспех тяжел, как перед боем.

Теперь твой час настал. — Молись!

Анализ цикла стихотворений «На поле Куликовом» Блока

Поэт-символист А. Блок – ключевая фигура русской поэзии начала XX века. На протяжении всей жизни его взгляды кардинально менялись, что неизменно отражалось в творчестве. Революция 1905 г. оказала большое влияние на мировоззрение Блока. Революционные убеждения поэта были серьезно поколеблены ужасом от кровавых событий. Он переосмысливает свой взгляд на историю и судьбу России. Результатом этого становится патриотический цикл «Родина», который включает в себя стихотворение «На поле Куликовом» (1908 г.).

Центральный образ произведения – Куликовское поле, ставшее символом героической победы объединенного русского войска над ненавистной Золотой Ордой. Эта победа, в конечном счете, привела к окончательному избавлению от татаро-монгольского ига. Также она способствовала объединению Руси и созданию единого Московского государства. В более широком смысле Куликовская битва считается победой добра над злом.

В начале стихотворения Блок дает общую картину героического прошлого своей страны. Русь ассоциируется у поэта с образом «степной кобылицы», которая никогда не прекращает свой стремительный бег. Постоянные набеги кочевников приводят к тому, что русские воины проводят большую часть жизни в седле с оружием в руках. Центральная фраза, отражающая это состояние, стала крылатой – «Покой нам только снится».

Блок не описывает саму битву, для него больше важна подготовка к ней, стремление воинов отдать жизнь за свободу и независимость своей Отчизны. Во второй части Блок вводит пророческое замечание лирического героя – «Долго будет родина больна». Автор расширяет описание исторического события до масштабного анализа всей русской истории. Победа на Куликовском поле и свержение ига не принесут покоя русским людям. Еще неоднократно Россия будет находиться в условиях смертельной опасности, исходящей от внешних и внутренних врагов.

В центральной части цикла появляется символ Богородицы, олицетворяющей собой главную защиту России. Ее незримое присутствие придает воинам силы в решающей битве. Священный свет «лика нерукотворного» побеждает тьму и мрак, наполняет сердца мужеством и отвагой.

В финале Блок описывает современное ему состояние России. Революционные настроения он воспринимает с огромной тревогой, они напоминают ему разгорающийся вдалеке «широкий и тихий пожар». Над Куликовским полем вновь собираются тучи. Вторжение темных сил должно вот-вот состояться. Автор надеется, что священные заветы предков помогут русским людям одержать победу над очередным врагом. Залогом победы он считает обращение к вере и заканчивает произведение призывом: «Молись!»