В своих произведениях Иван Сергеевич Тургенев часто затрагивает тему любви. Но почти всегда она имеет печальный конец. Его повесть «Ася» не исключение. В этом прекрасном и одновременно грустном произведении он поднимает вопрос истинного счастья. «Ася» рассказывает не только о любви, но и поднимает нравственные проблемы.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр и направление

- 3 Композиция

- 4 Суть

- 5 Главные герои и их характеристика

- 6 Темы

- 7 Проблемы

- 8 Основная идея

- 9 Чему учит?

- 10 Художественные детали

- 11 Психологизм и своеобразие

- 12 Критика

История создания

Повесть «Ася» И. С. Тургенев принялся писать после годового бездействия. Идея пришла неожиданно, когда писатель в 1857 году находился в Германии. Проезжая мимо развалины, в Зиницке, Иван Сергеевич увидел рядом небольшой дом. На первом этаже Тургенев заметил старуху, а на втором молодую девушку. Писатель с интересом стал придумывать, кто они и почему живут в этом домике. Достоверность данного факта доказывают письма литератора и оставленная им хронология работы.

О создании «Аси» лучше всего расскажут интересные факты:

- Плохое самочувствие писателя. Хоть повесть писал он и с вдохновением, но болезненность и слабость давали о себе знать. Закончил Тургенев свою работу в ноябре 1857 года, а 1858 она была опубликована в журнале «Современник».

- Автобиографический характер повести. Истинный прототип Аси неизвестен. Помимо версии об образе девушки из Зиницка, есть мнение, что главная героиня схожа судьбой с внебрачной дочерью Тургенева, Полиной. Также есть теория, что писатель мог взять в качестве прототипа свою сестру, Варвару. Но важно отметить, что если и правда прототипом Аси является дочь Тургенева, то их характеры очень разнятся. Полина не была наделена любовью к высокому, а главная героиня повести имела тонкое чувство прекрасного и непоколебимую любовь к природе.

Жанр и направление

Жанр произведения «Ася» И. С. Тургенева — повесть. Хотя изначально писатель задумал его, как рассказ. Отличительная черта повести в том, что она больше по объёму, в ней несколько героев, происходит множество событий и действий, но в достаточно короткий период времени. Названия таких книг чаще всего говорящие и связаны с главным героем.

И. С. Тургенев работал в направлении реализма. В его произведениях ярко изображена окружающая действительность и описан внутренний мир героев с помощью приёмов психологизма. Однако в повести «Ася» присутствуют черты романтизма. Это можно заметить по главной героине, которая является типичной «Тургеневской девушкой». Литератор надел её особенно романтическим чертами. Это отображено не только во внешности, но и в её характере. Она восхищает читателей своей чистотой и искренностью.

Композиция

Для каждого произведения роль композиции чрезвычайно важна. Например, для того чтобы передать точную картину происходящего. Благодаря особым композиционным приёмам, читателю приятно и интересно читать книгу, так как текст выстраивается в единое целое.

Композиция повести «Ася» очень лаконично построена.

- I Экспозиция. Воспоминания Н. Н. о своей молодости и жизни в Германии.

- II-VIII Завязка. Знакомство с Гагиным и его сестрой Асей. Сближение Н. Н. с ними. История детства Аси. Первый серьёзный разговор Н. Н. с героиней. Героиня больше его не боится и начинает доверять.

- X-XV Развитие действий. Сближение Аси и Н. Н. Переживания девушки и признание Гагину по поводу любви к повествователю. Записка от Аси.

- XVI -XXI Кульминация действия и мгновенная развязка. Свидание Н. Н. с Асей, которое закончилось расставанием. Неожиданный отъезд героев из города.

- XXII Эпилог. Раздумья Н. Н. о жизни и счастье. Сожаление об упущенном моменте.

Суть

Повествователь Н. Н. делится воспоминаниями о минувших днях своей беззаботной молодости. Он путешествовал за границей и с упоением наблюдал за людьми. Без цели и обязанностей. Основные события повести разворачиваются в немецком городке З., на берегу реки Рейн. Место было уединённым, как и требовала его душа. Сердце Н. Н. было разбито молодой вдовой, которая променяла повествователя на лейтенанта.

Расположение города, в котором поселился повествователь, было прекрасным.

Однажды Н. Н. попал на коммерш, где развлекались студенты. Там он случайно услышал беседу двух русских и ненароком с ними познакомился. Это оказалась семья Гагиных. Старший брат и младшая сестра Ася, лет семнадцати. После недолгой беседы, они пригласили повествователя к себе в гости, в одинокий домик, который находился за городом, где они отведали молока, ягод и хлеба. Когда наступил бледный вечер, и луна поднялась, Н. Н. отправился на лодке домой и ощутил себя по-настоящему счастливым.

На следующий день Гагин приехал к его дому и разбудил стуком палки, после чего они выпили кофе и поговорили о том, что волнует каждого. Н. Н. поведал о несчастной любви, а его собеседник о том, что слишком поздно начал заниматься живописью и боится не реализовать себя в творчестве. С каждым днём рассказчик всё больше и больше привязывается к Гагину и его сестре. Ася вела себя странно и всегда по-разному. То она напряжена, то весела и беззаботна, как ребёнок. Н. Н. часто присматривается не только к поведению девушки, но и к её внешности. По его мнению, у неё было самое изменчивое лицо из всех, что он видел. То оно было бледным, то в нём пряталась усмешка.

Однажды после обеда, Гагин провожал Н. Н. к лодке, чтобы тот отправился домой. По пути они сделали крюк к дому пожилой дамы, где находилась Ася. Девушка бросила Н. Н. ветку гераниума и предложила ему представить, что она дама его сердца. Мысли повествователя стали путаться. Его начала одолевать тоска по родине. Перед сном он думал об Асе, называя её в своей голове капризной девочкой. Также Н. Н. был уверен, что она не сестра Гагину. Две недели подряд он навещал их и с интересом наблюдал за поведением героини. Н. Н. понимал, что девушка привлекает его, даже когда она сердится. В один из вечеров он услышал разговор Аси и её брата. Сидя в беседке, девушка признавалась в вечной любви Гагину. С горечью на сердце Н. Н. отправился домой. Он посчитал, что его нагло обманули, и они вовсе не родственники, а любовники.

Несколько дней Н. Н. провел наедине с природой. Он не хотел видеться с Гагиным и Асей. Прогуливался по горам, рассматривал облака и разговаривал с местными жителями, которые встречались ему по пути.

Под конец третьего дня, вернувшись домой, Н. Н. обнаружил записку. В ней Гагин просил его приехать. Каково было удивление Н. Н., когда узнал он всю правду. Гагин рассказал, что познакомился с Асей, когда ей было около девяти лет. Она была дочерью его отца и горничной. Позже девочка стала сиротой, и он забрал её к себе. После того, как Н. Н. узнал всю правду, на душе стало легко. В какой-то степени он понял Асю, её беспокойство и детскую наивность. Его начала привлекала ее душа. После разговора с Гагиным, Н. Н. отправился с Асей гулять. Первый раз она не боялась что-то рассказывать и спрашивать. Н. Н. начинает замечать за собой, что ему не до её рассказов. Он любуется Асей, а она мечтает о том, чтобы у неё выросли крылья. После они отправились домой и танцевали вальс до самого вечера. Когда Н. Н. ехал домой, от счастья на его глазах были слёзы. Он не хотел думать, влюблён он или нет. Ему просто было хорошо.

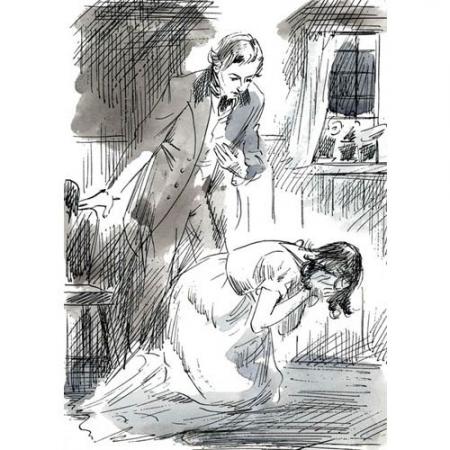

На следующий день, после ещё одного разговора с Асей, Н. Н. понял, что девушка его любит. Она выглядела взволнованной. Говорила о смерти и задавала странные вопросы. В один из дней, прогуливаясь по городу, он встретил мальчика, который передал ему записку от Аси. Девушка хотела немедленно с ним увидеться, в четыре часа у часовни. Времени было только двенадцать, и он отправился к себе в комнату. Вдруг к нему пришел взволнованный Гагин. Он сообщил, что ночью у Аси был жар и лихорадка. Она призналась брату о своей влюблённости к Н. Н. и желает уехать из города. Повествователь был озадачен и рассказал Гагину о записке, которую получил от Аси. Он понял, что не женится на семнадцатилетней девочке, и нужно с этим немедленно покончить. Отправившись к назначенному месту, Н. Н. вновь встретил мальчика, который ранее передал записку от Аси. Он сообщил, что девушка изменила место встречи и ждала его в доме фрау Луизи, через полтора часа. Возвращаться домой было незачем, и Н. Н. отправился ждать в маленький сад, где выпил стакан пива. Когда пришло время, он направился к дому старухи и слабо стукнул в дверь. Фрау Луизе проводила его на третий этаж, где уже сидела Ася. Обратившись к ней по имени отчеству, Н. Н. увидел, как она дрожит. Ему стало жаль её, и он растерялся. Тогда он потянул Асю к себе, и её голова легла на его грудь. Но вдруг Н. Н. вспомнил о Гагине и их разговоре. Он начал винить Асю, что она рассказала о своих чувствах брату, и из-за этого им нужно немедленно прекратить отношения. Девушка молча слушала его, но, не выдержав, упала на колени и горько заплакала. Н. Н. испугался и понял, какую ошибку он допустил. Но она вскочила и выбежала прочь. Он направился к дому Гагиных, но Аси там не было. Бродя по улицам, Н. Н. искал её, но безуспешно. Он чувствовал раскаяние и сожаление из-за того, что не сказал Асе, как сильно любит её и не хочет терять. Вернувшись вновь к их дому, Гагин сообщил, что героиня нашлась, но она уже ложится спать. Н. Н. решил, что завтра непременно во всём признается ей. Он даже готов был на ней жениться. Но его планам не суждено было сбыться. В шесть часов утра Ася и Гагин покинули город.

Н. Н. почувствовал невыносимую скорбь и злость на себя самого. Он решил во что бы то ни стало найти Асю и никогда в жизни больше не отпускать. Когда он шёл домой, чтобы собрать вещи и отправиться вслед за Гагиными, его отвлекла фрау Лиза, которая отдала ему записку от Аси. В ней было написано, что ему нужно было сказать всего одно слово, и тогда всё было бы иначе. Когда Н. Н. добрался до города Кельн, он выяснил дальнейшее направление Гагиных и поехал вслед за ними в Лондон, но дальнейшие поиски были безуспешны.

Н. Н. больше никогда не видел Асю, не зная даже, жива ли она. Вскоре он смирился и всё сослал на рок судьбы. Но только лишь героиня пробуждала в нём сильные и яркие эмоции.

Краткое содержание повести и отзыв для читательского дневника Вы можете найти здесь.

Главные герои и их характеристика

- Анна Гагина (Ася) — главная героиня одноимённой повести. Описание Аси дано автором: это смугловатая девушка с короткими волосами чёрного цвета. Ей семнадцать лет и в силу возраста она была не вполне развита, но имела особую грациозность в движениях. При этом Ася никогда не сидела без дела. Она постоянно двигалась, что-то напевала и громко смеялась. В поведении Аси трудно было не заметить детские выходки, иногда они даже были неприличными. На протяжении всего произведения, Тургенев раскрывает её образ постепенно. Сначала Ася кажется нам чудной и отчуждённой, но позже мы узнаем её судьбу. Юная девушка совершенно не умеет находиться в обществе, ведь выросла она в окружении крестьян. Она стесняется своего происхождения. Для неё нет ограничений, она не знает, что такое ложь. Нравственные качества героини: честность, открытость, сила духа и умение любить. Именно из-за того, что Ася наделена этими качествами, она бросается в омут любви с головой. Но из-за нерешительности Н. Н., девушка не смогла обрести настоящего счастья. Отношение Тургенева к Асе трепетное и нежное. Читая произведение, замечаешь, с какой любовью он её описывает. Писатель наделил её исключительно положительными качествами.

- Гагин — брат Аси. Молодой человек с фуражкой на голове и в широкой куртке. Так при знакомстве описывает Тургенев своего героя. Гагин обладал счастливым лицом, большими глазами и вьющимися волосами. В ходе произведения мы узнаем, что Гагин — достаточно обеспеченный дворянин. Он ни от кого не зависит. Во время одного из разговоров с Н. Н., Гагин рассказывает, что он занимается живописью и планирует посвятить этому своё будущее. Тургенев наделил его спокойным и уравновешенным характером. Можно сказать, что Гагин — посредственный русский человек, его образ – традиционный типаж дилетанта во всех сферах жизни.

- Н. Н. — тот, благодаря кому читатели знакомятся с Тургеневской Асей. Повествователь рассказывает о своих минувших днях, когда ему было двадцать пять лет. Беззаботный и молодой, он путешествовал за границей. Это человек, который любит находиться в толпе и наблюдать за людьми, лицами, их смехом и разговорами. Это успокаивало его. Н. Н. не был тем, кто думает о жизни, да и вообще о завтрашнем дне. В момент последнего свидания он ведёт себя отчуждённо и винит лишь Асю во всех проблемах, и это придает законченности образу Н. Н. Трусость и нерешительность характера героя приводят к трагичной развязке повести.

Темы

- Основная тема повести – любовь. Впрочем, как и во многих произведениях Тургенева. Любовь для Ивана Сергеевича- не простое чувство. По его мнению, это стихия, которая играет судьбами людей. Ася не смогла обрести взаимную и настоящую всепоглощающую любовь. Её счастье с Н. Н. стало обречено на невозможность. Стоит отметить, что мировоззрение Тургенева о «несбыточности чувств» в повести, сформировалось под влиянием немецкого философа. Таким образом, чистое и прекрасное чувство осталось лишь воспоминанием для героев повести. Тема любви в исполнении литератора неразрывно связана с трагизмом притяжения двух сердец.

- Природа. И. С. Тургенев как настоящий художник описывает природу в своих произведениях. Чувствуется восхищение автора перед её могущественной силой. Также пейзаж несёт в себе и эмоциональную нагрузку. Для того чтобы создать романтическую и спокойную обстановку, Тургенев специально поместил своих героев в тихий городок Германии. Подробное описание природы и переживаний героев заставляет восхититься мастерством писателя.

- Тема рока. Рок в повести «Ася» — это судьба, которая беспощадна разлучила Н. Н. с Асей. Но всё же, не было бы никакого предопределения, если бы он не побоялся проявить свои чувства вовремя. Разлука произошла исключительно по его вине. Но, кажется, Н. Н. не до конца это осознал. В эпилоге он говорит о том, что, может, это всё и к лучшему, и судьба верно распорядилась их жизнями. По мнению Н. Н., вероятнее всего, их брак был бы несчастным. Да и к тому же, был он тогда ещё молод, и будущее его не волновало.

Проблемы

- Мотив России. В начале произведения, когда Н. Н. ни о чём не думал и направлялся домой, он был поражён редким для Германии запахом. Рядом с дорогой он увидел грядку конопли. Запах был ему знаком и напомнил родину. Внезапно для него же самого, его пронзила тоска по родной земле. Возникло желание вернуться обратно, чтобы вновь ходить по русским просторам и наслаждаться этим воздухом. Н. Н. стал спрашивать себя, зачем он тут и почему. После этого даже Ася стала напоминать ему абсолютно русскую девушку, и это ощущение усилило влечение героя к ней. В этом отрывке заключены личные переживания И. С. Тургенева. Хоть и проживал он за границей, тоска по родине всё равно одолевала писателя.

- Трагедия Аси заключается в первую очередь в её происхождении. Девушка совершенно не умеет вести себя в обществе и застенчива в общении с незнакомыми людьми. Хотя главной трагедией повести всё-таки является то, что Ася позволила себе полюбить того, кто не смог ей дать тех чувств, которые она заслуживает. Юная, искренняя и гордая девушка не смогла подавить в себе трепетную любовь и привязанность. Трагедия Аси связана с темой лишнего человека в произведениях Тургенева. Н. Н. был беззаботным и не целеустремлённым юношей. Из-за страха стать счастливым он сделал несчастной главную героиню.

Проблематика произведения довольно многогранна, поэтому, помимо вышеперечисленных проблем, в повести «Ася» Тургенев задает читателю и другие, не менее важные проблемные вопросы.

- К примеру, описывая судьбу Аси, писатель поднимает проблему внебрачных связей. Он обращает внимание читателей на то, что это ненормально, и от этого больше всего страдает ребёнок. Подобные союзы общество принять не готово, поэтому не стоит обрекать детей на непризнание и отчуждение.

- С этим же и связана проблема переходного возраста. По сути, Ася ещё подросток, ей только семнадцать лет, и её поведение для Н. Н. не всегда понятно. Тургенев показывает, что она совсем ещё юна и не сформирована как личность, поэтому она приняла достаточно заурядного и бестолкового человека за свой идеал.

- Проблема трусости и нравственного выбора также ярко отражена в повести. Главный герой ошибся из-за страха совершить решительное действие, также он боялся реакции общества на его брак с незаконнорожденной девушкой. Он слишком зависим от мнения со стороны, от общепринятых канонов, и даже любовь не смогла освободить его от социального рабства.

Основная идея

Сюжет повести Ивана Сергеевича Тургенева достаточно прост из-за того, что ему важнее изобразить внутренний мир своих героев, чем их действия. Психологизм книги гораздо важнее действия. Изображая характеры, литератор размышлял над тем, жажда чего формирует их. Поэтому смысл произведения можно выразить фразой: «У счастья нет завтрашнего дня». Н. Н. жил в ожидании его, бессознательно искал его в путешествиях, но, столкнувшись с ним лицом к лицу, потерял навсегда, самодовольно полагая, что завтра успеет вернуть его. Но суть счастья в мимолетности и хрупкости – стоит только упустить его, оно исчезнет навеки, и никакого «завтра» не будет.

Главная мысль Тургенева неоспорима, но все же в ее правоте нас лишний раз убеждает трагедия первой любви, которая часто сопровождается несбыточными иллюзиями и драматическими поворотами. Писатель наглядно показывает, как трусость и страх Н. Н. перед собственными чувствами всё разрушили, как молодая девушка ошиблась в нем, но не смогла убедить в этом свое сердце.

Чему учит?

Тургенев заставляет читателей задуматься о том, что же всё-таки такое любовь. Он не желает показывать это чувство лишь через призму чего-то прекрасного. Для него важнее изобразить хоть и суровую, но реальность жизни. Любовь может излечить человека и подарить ему самые прекрасные эмоции, но иногда он не находит в себе сил, чтобы бороться за неё. Её легко потерять, но невозможно вернуть… Но не всё так печально. Важно понять, что благодарю тому, что Ася познала чувство искренней любви, она стала намного сильнее и мудрее. Ведь всё в нашей жизни — урок.

Повесть «Ася» учит не бояться быть счастливым. Не нужно умалчивать то, что так на самом деле важно сказать. Рассказчик Н. Н. так и не смог признаться Асе в том, что он её любит. Об этом проступке он жалел всю свою жизнь, храня её прекрасный образ в своём сердце. Благодаря юной Асе, которая не умеет чувствовать вполовину, Н. Н. понимает главную истину. Есть только мгновение, ведь «у счастья нет завтрашнего дня». Это и есть основный вывод из прочитанного.

Мораль повести тоже весьма поучительна. Каждый из нас хоть раз в своей жизни сожалел о не правильном поступке или же о слове, которое было сказано от злости или усталости. Но сказанного слова назад не воротишь, поэтому люди должны ответственно подходить к тому, что говорят.

Художественные детали

Роль пейзажа. Для раскрытия душевного состояния героев Тургенев использует пейзаж, который в повести становится «пейзажем души». Он всегда играет определённую роль. То романтическую, то психологическую. Также пейзаж выполняет разные функции в тексте. Он может быть лишь фоном, или приобретать символическое значение, создавать образ героя. Каждая деталь пейзажа у Тургенева даже по-своему дышит. К примеру, в первой главе, когда Н. Н. вспоминает свою любовь с молодой вдовой, его чувства не так уж и искренни. В то время, как город, описанный Тургеневым, наполнен живостью. Тем самым читатель замечает, как тонко писатель сопоставляет его с «любовью» Н. Н. Мужчина наслаждается наигранной тоской, хотя его душа уже утешалась и расцвела, подобно цветущим декорациям повести. Или же седьмая глава, где повествователь находится в подавленном состоянии из-за услышанного разговора Аси и Гагина. Н. Н. находит успокоение в красоте природы.

Музыка. С помощью музыки писатель раскрывает такие стороны своих героев, которые до этого были скрыты. Читая повесть, человек может не сразу обратить внимание на её значимость. Впервые мы «слышим» музыку, когда Н. Н. знакомится с Асей и её братом. Следующий важный момент — это упоминание ланнеровского вальса во второй главе, который является важной деталью повести. Его звуки Н. Н. услышал, когда возвращался домой. Позже под этот же вальс он кружился с Асей в танце. В этом эпизоде мы видим, как вновь Тургенев раскрывает девушку по-новому. Она прекрасно вальсировала. Этот момент является значимым, так как мы замечаем, что Н. Н. неравнодушен к героине. Автор не просто так использует звуки вальса второй раз. Он появляется именно в значимый, переломный момент для влюбленных. В конце повести музыка стихает и больше не появляется.

Психологизм и своеобразие

Художественное своеобразие произведения заключается в том, что Тургенев переходит на так называемый новый этап своего творчества. Изучение личности с помощью психологических приемов достигается реализмом. Также Тургенев мастерски применяет литературный приём, благодаря которому он акцентирует внимание читателей на том, что воспоминания Н. Н. связаны исключительно с прошлым, показывая тем самым, что он так и не смог найти ничего значительнее и важнее в своей жизни, чем любовные отношения с Асей.

В своей повести писатель применяет принцип «тайного психологизма». Это собственно изобретённый метод Ивана Сергеевича, так как он считал, что писатель должен быть ещё и психологом. Тургенев изобразил совершенно разных личностей по психологическому типу: меланхолик Н. Н. и холерик Ася. Если темперамент героини мы узнаем через наблюдения Н. Н. за ее поведением, то сам рассказчик раскрывается через монологи-рассуждения. С их помощью писатель раскрывает его личность и переживания.

Критика

Простое, но в то же время такое глубокое и проникновенное произведение получило как положительные, так и отрицательные отзывы.

Стоит обратить внимание на статью Чернышевского, который не разделял взглядов писателя, — «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести «Ася»». В ней, он сразу заявляет, что его не интересуют художественные достоинства произведения. Он критиковал героя Н. Н., считая его чуть ли не злодеем. Чернышевский пишет, что повествователь является портретом русской интеллигенции, которая изуродована лишением гражданских прав. Но рассматривая образ главной героини повести, он отмечает, что даже критика несёт в себе исключительно светлые чувства. Связано это с поэтичностью образа Аси, который импонировал Чернышевскому.

Важно отметить, что и сам Тургенев в письме к Л. Н. Толстому признавался, что согласен со всеми отзывами и был бы удивлён, если бы его творение всем понравилось:

Я знаю, Вы недовольны моей последней повестью; и не Вы одни, многие из моих хороших приятелей ее не хвалят; я убежден, что все вы правы;

Создание повести «Ася» было для него важным этапом в творчестве. Он писал, её находясь в душевном расстройстве. Тем не менее, редакция журнала «Современник», в котором и была напечатана повесть, с восторгом оценила новое произведение писателя. Но у Н. А. Некрасова было замечание по поводу сцены последнего свидания Н. Н. И Аси:

Герой неожиданно выказал ненужную грубость натуры, которой от него не ждёшь, разразившись упрёками: их бы надо смягчить и поубавить, я и хотел, да не посмел.

Несмотря на все замечания, друзья Тургенева не остались в стороне и высказали своё мнение. Хоть Л. Н. Толстому и не нравилась «Ася», он отмечал художественные достоинства повести и перечитывал её.

С восторгом оценил повесть даже литературный критик Д. И. Писарев – нигилист и весьма радикальный журналист, который горел революционным пылом. Ему импонировал характер героини, и он считал, что она «милое, свежее, свободное дитя природы».

Автор: Мария Семёнова

Входная контрольная работа по литературе

(9 класс)

Вариант 1

1.Основная мысль произведения-это :

а) тема

б) идея

в) проблема

г) эпилог

2.Сопоставьте литературные понятия:

|

1)Эпилог |

А) момент наибольшего напряжения в развитии действия художественного произведения |

|

2) Экспозиция |

Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении, влекущее за собой все последующие события |

|

3) Развязка |

В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и формирование их характера |

|

4) Завязка |

Г) разрешение конфликта в литературном произведении, заключительная сцена |

|

5) Кульминация |

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображенных событий |

3.Повествование в «Капитанская дочка» А.С.Пушкина ведётся от лица:

1) автора

2) Маши Мироновой

3) Петра Гринёва

4) Пугачёва

4.Какой эпиграф использовал Н.В.Гоголь к комедии «Ревизор»?

5.На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»?

6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести.

7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства.

8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений):

-

Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков?

-

Как литература связана с историей?

-

Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы?

-

Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие?

Входная контрольная работа по литературе

(9 класс)

Вариант 2

-

Жанр эпоса-это:

а) комедия

б) повесть

в) трагедия

г) элегия

2.Сопоставьте литературные понятия:

|

1)Эпилог |

А) момент наибольшего напряжения в развитии действия художественного произведения |

|

2) Экспозиция |

Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении, влекущее за собой все последующие события |

|

3) Развязка |

В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и формирование их характера |

|

4) Завязка |

Г) разрешение конфликта в литературном произведении, заключительная сцена |

|

5) Кульминация |

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображенных событий |

3.Какова основная проблема в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»:

1) проблема любви

2) проблема чести, долга и милосердия

3)проблемы роли народа в обществе

4)проблема защиты Отечества

4.Какой эпиграф использовал А.С.Пушкин к повести «Капитанская дочка»?

5.На каком композиционном приёме построена повесть И.С.Тургенева «Ася»?

6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора?

7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства.

8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений):

-

Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ веков?

-

Как литература связана с историей?

-

Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы?

-

Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие?

Ответы и критерии оценивания

|

Вариант1 |

Вариант 2 |

||

|

1.Идея |

1 балл |

1.Повесть |

1 балл |

|

2.1-д, 2-в, 3-г,4-а |

4 балла |

2.1-д, 2-в, 3-г, 4-а |

4 балла |

|

3.Петра Гринева |

1 балл |

3.Проблема чести, долга и милосердия |

1 балл |

|

4.На зеркало неча пенять, коли рожа крива |

1 балл |

4.Береги честь смолоду |

1 балл |

|

5.На приеме антитезы (или рассказ в рассказе) |

1 балл |

5.Рассказ в рассказе |

1 балл |

|

6.1-2 произведения |

1 балл |

6. 1-2 произведения |

1 балл |

|

7.Цитирование Выразительные средства |

2 балла 2 балла |

7. Цитирование Выразительные средства |

2 балла 2 балла |

|

8. |

5 баллов |

8. |

5 баллов |

Итого- 18 баллов

«5» — 16-18 баллов

«4» — 13-15 баллов

«3» — 10-12 баллов

История создания

Повесть «Ася» И. С. Тургенев принялся писать после годового бездействия. Идея пришла неожиданно, когда писатель в 1857 году находился в Германии. Проезжая мимо развалины, в Зиницке, Иван Сергеевич увидел рядом небольшой дом. На первом этаже Тургенев заметил старуху, а на втором молодую девушку. Писатель с интересом стал придумывать, кто они и почему живут в этом домике. Достоверность данного факта доказывают письма литератора и оставленная им хронология работы.

О создании «Аси» лучше всего расскажут интересные факты:

- Плохое самочувствие писателя. Хоть повесть писал он и с вдохновением, но болезненность и слабость давали о себе знать. Закончил Тургенев свою работу в ноябре 1857 года, а 1858 она была опубликована в журнале «Современник».

- Автобиографический характер повести. Истинный прототип Аси неизвестен. Помимо версии об образе девушки из Зиницка, есть мнение, что главная героиня схожа судьбой с внебрачной дочерью Тургенева, Полиной. Также есть теория, что писатель мог взять в качестве прототипа свою сестру, Варвару. Но важно отметить, что если и правда прототипом Аси является дочь Тургенева, то их характеры очень разнятся. Полина не была наделена любовью к высокому, а главная героиня повести имела тонкое чувство прекрасного и непоколебимую любовь к природе.

Жанр и направление

Жанр произведения «Ася» И. С. Тургенева — повесть. Хотя изначально писатель задумал его, как рассказ. Отличительная черта повести в том, что она больше по объёму, в ней несколько героев, происходит множество событий и действий, но в достаточно короткий период времени. Названия таких книг чаще всего говорящие и связаны с главным героем.

И. С. Тургенев работал в направлении реализма. В его произведениях ярко изображена окружающая действительность и описан внутренний мир героев с помощью приёмов психологизма. Однако в повести «Ася» присутствуют черты романтизма. Это можно заметить по главной героине, которая является типичной «Тургеневской девушкой». Литератор надел её особенно романтическим чертами. Это отображено не только во внешности, но и в её характере. Она восхищает читателей своей чистотой и искренностью.

Жанр: повесть или рассказ?

Конечно же, «Ася» — это повесть. Рассказ никогда не делится на главы, да и объем у него гораздо меньше. Отрезок из жизни героев, изображенный в книге, меньше, чем в романе, но длиннее, чем в самой малой форме прозы. Тургенев тоже придерживался такого мнения насчет жанровой природы своего творения.

Традиционно в повести больше персонажей и событий, чем в рассказе. Кроме того, предметом изображения в ней становится именно последовательность эпизодов, в которой раскрываются причинно-следственные связи, что приводят читателя к осознанию смысла финала произведения. Так происходит и в книге «Ася»: герои знакомятся, их общение приводит к взаимной заинтересованности, Н.Н. узнает о происхождении Анны, она признается ему в любви, он боится принять ее чувства всерьез, и в итоге все это приводит к разрыву. Писатель сначала интригует нас, к примеру, показывает странное поведение героини, а потом объясняет его через историю ее рождения.

Композиция

Для каждого произведения роль композиции чрезвычайно важна. Например, для того чтобы передать точную картину происходящего. Благодаря особым композиционным приёмам, читателю приятно и интересно читать книгу, так как текст выстраивается в единое целое.

Композиция повести «Ася» очень лаконично построена.

- I Экспозиция. Воспоминания Н. Н. о своей молодости и жизни в Германии.

- II-VIII Завязка. Знакомство с Гагиным и его сестрой Асей. Сближение Н. Н. с ними. История детства Аси. Первый серьёзный разговор Н. Н. с героиней. Героиня больше его не боится и начинает доверять.

- X-XV Развитие действий. Сближение Аси и Н. Н. Переживания девушки и признание Гагину по поводу любви к повествователю. Записка от Аси.

- XVI -XXI Кульминация действия и мгновенная развязка. Свидание Н. Н. с Асей, которое закончилось расставанием. Неожиданный отъезд героев из города.

- XXII Эпилог. Раздумья Н. Н. о жизни и счастье. Сожаление об упущенном моменте.

Проблематика

- Проблема нравственного выбора. Оказавшись в непростой ситуации, когда Ася первой призналась в любви, Н. Н. растерялся, и не сразу понял, как правильно поступить. Его первой реакцией был испуг: он не был уверен, что готов взять на себя ответственность за юное существо, которое, возможно, еще само не осознавало в полной мере свои чувства. Н. Н. пугала мысль так внезапно распроститься с холостой жизнью, и связать свою судьбу с одной единственной женщиной. Возможно, герой отреагировал бы иначе на Асино признание в любви, однако девушка не оставила ему выбора, рассказав обо всем брату. Он обвинил возлюбленную в излишней откровенности, и тем самым поставил крест на отношениях с ней. Если бы Н. Н. обладал большим жизненным опытом или более тонкой, восприимчивой душой, он бы разгадал тонкую натуру Аси, и не допустил роковой ошибки.

- Проблемы чувства и долга. За всю свою жизнь каждый человек не раз сталкивается с подобной проблемой. Так и Асе пришлось сделать непростой выбор – полностью отдаться сильному чувству, или же последовать долгу, и порвать с Н. Н., унизившем ее своей неуверенностью в чувствах. Девушке было непросто принять подобное решение, и она дала ему еще один шанс, однако Н. Н. не догадался им воспользоваться. Твердость в вопросах чести и долга проявил и брат Аси, который поддержал сестру, и увез ее подальше от разбитой любви.

- Проблема внебрачных связей. Во времена, когда жил Тургенев, наличие незаконнорожденных детей у дворян считалось вполне обыденным делом. Однако жизнь у этих детей была далеко не такой легкой и приятной, как у их более счастливых братьев и сестер, рожденных в браке. На них ложился тяжелый крест, который они по непонятным причинам должны были нести всю жизнь. Бесконечные сплетни, насмешки, издевки, холодное презрение сопровождали их на протяжении всего жизненного пути. Так, во время учебы в пансионе Ася страдала от пренебрежительного отношения к себе со стороны других девушек, глядевших на нее свысока.

- Проблема переходного возраста. На момент знакомства с Н. Н. Асе едва минуло семнадцать лет. Она только вступала во взрослую жизнь, и еще не успела распрощаться с детской непосредственностью и шаловливостью. По этой причине Гагину было, порой, совсем непросто совладать с эксцентричной сестрой – у молодого человека попросту не было необходимого в этих случаях родительского опыта. С подобной проблемой столкнулся и Н. Н., не сумевший разгадать тонкую и ранимую душу Аси.

- Проблема трусости. Ничем не завуалированная, яркая, бескомпромиссная любовь Аси выявила в Н. Н. всего недостатки, среди которых самым серьезным оказалась трусость. Герой испугался этого сильного чувства, ответственности, которую ему предстояло взять на себя, и потому так и не произнес заветного слова, которого так жаждала от него услышать Ася.

Суть

Повествователь Н. Н. делится воспоминаниями о минувших днях своей беззаботной молодости. Он путешествовал за границей и с упоением наблюдал за людьми. Без цели и обязанностей. Основные события повести разворачиваются в немецком городке З., на берегу реки Рейн. Место было уединённым, как и требовала его душа. Сердце Н. Н. было разбито молодой вдовой, которая променяла повествователя на лейтенанта.

Расположение города, в котором поселился повествователь, было прекрасным.

Однажды Н. Н. попал на коммерш, где развлекались студенты. Там он случайно услышал беседу двух русских и ненароком с ними познакомился. Это оказалась семья Гагиных. Старший брат и младшая сестра Ася, лет семнадцати. После недолгой беседы, они пригласили повествователя к себе в гости, в одинокий домик, который находился за городом, где они отведали молока, ягод и хлеба. Когда наступил бледный вечер, и луна поднялась, Н. Н. отправился на лодке домой и ощутил себя по-настоящему счастливым.

На следующий день Гагин приехал к его дому и разбудил стуком палки, после чего они выпили кофе и поговорили о том, что волнует каждого. Н. Н. поведал о несчастной любви, а его собеседник о том, что слишком поздно начал заниматься живописью и боится не реализовать себя в творчестве. С каждым днём рассказчик всё больше и больше привязывается к Гагину и его сестре. Ася вела себя странно и всегда по-разному. То она напряжена, то весела и беззаботна, как ребёнок. Н. Н. часто присматривается не только к поведению девушки, но и к её внешности. По его мнению, у неё было самое изменчивое лицо из всех, что он видел. То оно было бледным, то в нём пряталась усмешка.

Однажды после обеда, Гагин провожал Н. Н. к лодке, чтобы тот отправился домой. По пути они сделали крюк к дому пожилой дамы, где находилась Ася. Девушка бросила Н. Н. ветку гераниума и предложила ему представить, что она дама его сердца. Мысли повествователя стали путаться. Его начала одолевать тоска по родине. Перед сном он думал об Асе, называя её в своей голове капризной девочкой. Также Н. Н. был уверен, что она не сестра Гагину. Две недели подряд он навещал их и с интересом наблюдал за поведением героини. Н. Н. понимал, что девушка привлекает его, даже когда она сердится. В один из вечеров он услышал разговор Аси и её брата. Сидя в беседке, девушка признавалась в вечной любви Гагину. С горечью на сердце Н. Н. отправился домой. Он посчитал, что его нагло обманули, и они вовсе не родственники, а любовники.

Несколько дней Н. Н. провел наедине с природой. Он не хотел видеться с Гагиным и Асей. Прогуливался по горам, рассматривал облака и разговаривал с местными жителями, которые встречались ему по пути.

Под конец третьего дня, вернувшись домой, Н. Н. обнаружил записку. В ней Гагин просил его приехать. Каково было удивление Н. Н., когда узнал он всю правду. Гагин рассказал, что познакомился с Асей, когда ей было около девяти лет. Она была дочерью его отца и горничной. Позже девочка стала сиротой, и он забрал её к себе. После того, как Н. Н. узнал всю правду, на душе стало легко. В какой-то степени он понял Асю, её беспокойство и детскую наивность. Его начала привлекала ее душа. После разговора с Гагиным, Н. Н. отправился с Асей гулять. Первый раз она не боялась что-то рассказывать и спрашивать. Н. Н. начинает замечать за собой, что ему не до её рассказов. Он любуется Асей, а она мечтает о том, чтобы у неё выросли крылья. После они отправились домой и танцевали вальс до самого вечера. Когда Н. Н. ехал домой, от счастья на его глазах были слёзы. Он не хотел думать, влюблён он или нет. Ему просто было хорошо.

На следующий день, после ещё одного разговора с Асей, Н. Н. понял, что девушка его любит. Она выглядела взволнованной. Говорила о смерти и задавала странные вопросы. В один из дней, прогуливаясь по городу, он встретил мальчика, который передал ему записку от Аси. Девушка хотела немедленно с ним увидеться, в четыре часа у часовни. Времени было только двенадцать, и он отправился к себе в комнату. Вдруг к нему пришел взволнованный Гагин. Он сообщил, что ночью у Аси был жар и лихорадка. Она призналась брату о своей влюблённости к Н. Н. и желает уехать из города. Повествователь был озадачен и рассказал Гагину о записке, которую получил от Аси. Он понял, что не женится на семнадцатилетней девочке, и нужно с этим немедленно покончить. Отправившись к назначенному месту, Н. Н. вновь встретил мальчика, который ранее передал записку от Аси. Он сообщил, что девушка изменила место встречи и ждала его в доме фрау Луизи, через полтора часа. Возвращаться домой было незачем, и Н. Н. отправился ждать в маленький сад, где выпил стакан пива. Когда пришло время, он направился к дому старухи и слабо стукнул в дверь. Фрау Луизе проводила его на третий этаж, где уже сидела Ася. Обратившись к ней по имени отчеству, Н. Н. увидел, как она дрожит. Ему стало жаль её, и он растерялся. Тогда он потянул Асю к себе, и её голова легла на его грудь. Но вдруг Н. Н. вспомнил о Гагине и их разговоре. Он начал винить Асю, что она рассказала о своих чувствах брату, и из-за этого им нужно немедленно прекратить отношения. Девушка молча слушала его, но, не выдержав, упала на колени и горько заплакала. Н. Н. испугался и понял, какую ошибку он допустил. Но она вскочила и выбежала прочь. Он направился к дому Гагиных, но Аси там не было. Бродя по улицам, Н. Н. искал её, но безуспешно. Он чувствовал раскаяние и сожаление из-за того, что не сказал Асе, как сильно любит её и не хочет терять. Вернувшись вновь к их дому, Гагин сообщил, что героиня нашлась, но она уже ложится спать. Н. Н. решил, что завтра непременно во всём признается ей. Он даже готов был на ней жениться. Но его планам не суждено было сбыться. В шесть часов утра Ася и Гагин покинули город.

Н. Н. почувствовал невыносимую скорбь и злость на себя самого. Он решил во что бы то ни стало найти Асю и никогда в жизни больше не отпускать. Когда он шёл домой, чтобы собрать вещи и отправиться вслед за Гагиными, его отвлекла фрау Лиза, которая отдала ему записку от Аси. В ней было написано, что ему нужно было сказать всего одно слово, и тогда всё было бы иначе. Когда Н. Н. добрался до города Кельн, он выяснил дальнейшее направление Гагиных и поехал вслед за ними в Лондон, но дальнейшие поиски были безуспешны.

Н. Н. больше никогда не видел Асю, не зная даже, жива ли она. Вскоре он смирился и всё сослал на рок судьбы. Но только лишь героиня пробуждала в нём сильные и яркие эмоции.

Краткое содержание повести и отзыв для читательского дневника Вы можете найти здесь.

Идеалистическое прочтение главного персонажа повести И. С. Тургенева «Ася»

Летом 1858 года Тургенев посетил небольшой немецкий городок Зинциг. События повести «Ася», созданной в том же году, происходят в месте, списанном с этого городка, все замечательные пейзажи в произведении являются отображением натуры. Главный герой повести — 25-летний молодой человек, путешествующий по Германии. Встретив там русскую семью, брата с сестрой, он подружился с ними, но спустя некоторое время, вызвав чувство любви к себе у молодой девушки Аси, не сумел сделать правильный выбор и потерял ее. Поиски ее потом никаких результатов не дали, и он проводит жизнь, вспоминая ее и коря себя за то, что сам приговорил себя к старости в положении «бессемейного бобыля».

Сильное воздействие на восприятие современниками повести, на трактовку ее характеров оказала вышедшая вскоре после ее издания статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».

Чернышевский характеризует главного героя повести Н. Н. как слабого, бесхребетного человека, из тех, кто не умеет «вовремя сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час» [7, с. 232]. И вдобавок ко всем нелестным словам, критик иронично называет Н. Н. «Ромео». Реакция Чернышевского на тургеневскую повесть продиктована не только временем, когда «крестьянский вопрос сделался чуть ли не единственным предметом всех мыслей, всех разговоров» [7, с. 216], но и, надо полагать, личностью самого Чернышевского, которого Тургенев в своем письме А. В. Дружинину в 1856 году (еще до создания повести) характеризует так: «Я досадую на него за его сухость и черствый вкус, а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми…; но «мертвечины» я в нем не нахожу — напротив: я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую Вы желали бы встретить в критике. Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда; критик не делает поэтов и не убивает их; но он понимает — как это выразить≤ — потребности действительной современной жизни — и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович — а самый корень всего его существования» [12, с. 75]. Отзыв Тургенева о Чернышевском в чем-то объясняет резкость восприятия критиком повести «Ася». Вся трактовка Чернышевским персонажей повести и их поступков исходит из понимания им «потребностей действительной современной жизни», но только из них. Ведь человек намного шире, нежели время, в которое он живет, ощущения, обуреваемые им, будь то любовь, сомнение, рефлексия — это состояния, лежащие вне временного плана, и этого нельзя не учитывать.

Однако надо заметить, что при всей однобокости своего отношения к Н. Н., критик все же выделяет обстоятельства, которые объективно присутствуют в повести и отчетливо вырисовываются взору читателя, рассматривающего произведение с позиции человеческого начала, с позиции, прежде всего, чувства. Дело в том только, что этих характеристик он касается вскользь, не делая их максимой своего отношения к герою.

Это, к примеру, следующее высказывание: «И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба и судьба Аси, — всего только несколько минут, и от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнести несколько необдуманных, почти бессознательных, безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата» [7, с. 233].

В этом очень метко подмеченном Чернышевским аспекте, на наш взгляд, заключается великий трагизм человеческой судьбы, и подобная ситуация, описанная Тургеневым в повести, есть тонкое наблюдение над едва заметной в суете дней особенностью жизни. Но мы никак не можем согласиться с выводами критика — «… и потому мы хотим дать им указание, как им избавится от бед» [7, с. 232] — если б можно было бы давать здесь какие-то указания, и более того если бы люди неукоснительно им следовали, то все человечество давно зажило бы счастливо и забыло о проблемах. Указания, как и следование им, невозможно, человек не застрахован. Прежде всего от обстоятельств. Они сыграли в жизни Н. Н. и Аси роковую роль. Один юный читатель этой повести, с которым нам привелось беседовать, сказал о ней так: «Для меня это повесть не о любви, а об обстоятельствах». Нам это определение кажется заслуживающим внимания. Любопытно, что это слово — обстоятельства — присутствует и у Чернышевского: «Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств» [7, с. 225]. И далее он к месту вспоминает, как в древней мифологии люди представляли счастье: в виде женщины с косой, развеваемой ветром, несущим эту женщину; пока она подлетает, нужно суметь не пропустить ее, потому что схватить ее, оставшись позади, уже нельзя. «Не дождаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия» [7, с. 232]. Из мифологии и мудрости древних мы, как всегда, черпаем, знания и ответы на вопросы. И на этот раз ими отмечена главная черта счастья — неосязаемость, мимолетность. Неумение понять счастливую минуту жизни, поймать ее за косу — есть великая беда, фатальная ошибка тургеневскийх влюбленных, а в их образе — судьбы многих людей. Возможно, от человека той эпохи ожидались решительные шаги в перемене крестьянских судеб (нужно помнить, что и повесть написана в преддверии 1861 года), но жили Ася и Н. Н. не этим, и не случайно, что события развиваются вдали от родины. Чернышевский, верно подмечая детали, на которых зиждится суть, трактует их однобоко, исходя исключительно из политической ситуации, опуская личностную, эмоциональную и даже где-то мистическую сторону человека.

Появление таких произведений, как «Ася», в переходное время, в эпоху значительных общественных процессов, происходящих в России, для современников Тургенева было и неожиданным, и странным. Он очень часто удостаивался критики. Повесть не очень нравилась А. Фету [11, с. 411], Л. Толстой назвал ее «самым слабым произведением» писателя [7, с. 252]. Тургенев, смущенный неудачами повестей и рассказов 60–70-х гг. у читателей и критиков, называл их «безделками», подчеркивая незначительность их содержания. К примеру, Толстому он отвечал, даже излишне унижая себя: «Я знаю, Вы недовольны моей последней повестью и не Вы одни…; я убежден, что все вы правы; а между тем я писал ее очень горячо, чуть не со слезами — стало быть, никто не может знать, что такое он делает. Если бы мне сказали, что «Ася» вышла отличная вещь — я бы удивился — зная, в каком душевном расстройстве я находился, когда я писал ее, но я бы поверил; а теперь я верю и даже как будто вижу, что она неудачна и плоха. Как ни вертись, если нет большого, здравого таланта, всякий раз выходит лотерея» [7, с. 128].

Однако не все так уж сильно были недовольны этим произведением. Известны отзывы положительные и даже восторженные. Историк литературы и литературный критик П. В. Анненков писал в 1857 г.: «…Это одна из самых доделанных вещей Ваших. Нужно ли говорить, что появление опять человеческих лиц в литературе, разговор об душе, тайнах характера, откровенный шаг к природе и поэзии — меня глубоко тронули и потрясли. Повесть Ваша пронесется по нынешней звериной литературе нашей, как благовест. … Скажу правду: Ася так тонко нарисована, что ушам, привыкшим к массивному реву шакалиц и гиен, никогда не понять ее говора, но от нее отделяется электрическая атмосфера, которая подчинит грубейшие нравы. Не будут знать, откуда обаяние, но будут его чувствовать и будут от него отбиваться, как от неразумной вещи. Холопско-благородная кровь, которая течет у нее в жилах, для меня достаточно объясняет внезапное ее сумасшествие любви — но не всем это будет ясно. Толков предвидится короб хороший. Понятнее окажется лицо героя, потому что в нем более будничной правды, но каковы бы ни были суждения, их наперед можно свести к результату: попрек повести за то и другое — и глубочайшая благодарность автору за повесть. С моей стороны я это делаю теперь же. Снова дали Вы душе моей либретто, на которм внутри себя строится большая, большая опера» [11, с. 523]. У Н. А. Некрасова в письме от 1857 г. читаем: «Обнимаю тебя за повесть и за то, что она прелесть как хороша. От нее веет душевной молодостью, вся она — чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте. Даже Чернышевский в искреннем восторге от этой повести. Замечание одно, лично мое, и то неважное: в сцене свидания у колен герой неожиданно выказал ненужную грубость натуры, которой от него не ждешь, разразившись упреками: их бы надо смягчить и поубавить, я и хотел, да не посмел, тем более что Анненков против этого» [11, с. 133]. Еще за два года до создания «Аси» Некрасов призывал поэта-прозаика «уйти в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски» [10, с. 328].

Романтика чистой, идеальной любви, бескорыстного наслаждения прекрасным всегда играла большую роль в реализме Тургенева. «Больше следуя влечениям своего внутреннего мира, чем логике развития объективной реальности, писатели-романтики неизбежно способствовали преобладанию субъективного над объективным, идеального над реальным в образе» [8, с. 9]. Романтические традиции настолько сильны в творчестве Тургенева и порой даже преобладают, что некоторые ученые, к примеру, В. В. Виноградов, считали Тургенева писателем-романтиком. Связь с эстетикой романтизма в произведениях Тургенева сказалась, в частности, в признании абсолютного приоритета духовного «я» личности, которая постоянно тянется к недостижимому идеалу.

Мы считаем, что Н. Н. следует отнести к типу людей, которых называют созерцателями. Это свойство его характера, угадываемое в нем, подтверждается и его собственными словами о себе: «Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; … лица, живые человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог» [17, с. 33]. И в жизни он проживает не любовь, упиваясь ею или страдая от нее, а идею любви.

Мысль о свойстве идеи быть сильнее и реальнее самой материи имеет очень древние корни и восходит к объективному идеализму Платона, утверждавшего, что не идеи суть отражение материи, а, наоборот, материя есть отражение идей и ими порождается. К его учению, хоть и с некоторыми принципиальными отличиями, восходит философия идеалистов Нового времени (в частности, Канта и Гегеля). В связи с учением об идеях Платон и выделяет тип созерцателя. Человека, чутко реагирующего на красивое, любящего саму идею красивого и не ищущего ее материального воплощения, Платон определяет как созерцателя. Сам он, желая очертить предмет своей эстетики, назвал ее любовью [14, с. 70].

Определение «созерцательность» часто применяет по отношению к тургеневским героям Курляндская Г. Б. «Идеализация созерцательного возвышения была следствием некоторой отвлеченности идеала, осуществления идеала лишь в субъективном мире избранной личности», — пишет она о творческой концепции Тургенева. Подобное описание контрастирует с отзывами тех критиков, которые называют Н. Н. «дряблым, совершенно «лишним» человеком, безвольным, отступающим перед трудностями жизни» [13, с. 143], и претендует, как нам кажется, на более внимательное прочтение персонажа. Созерцательное мировосприятие тургеневских героев обращало на себя внимание ученых разных эпох, и они, каждый по-своему, определяли его. «Слезный аспект мира», — так говорит об этом М.Бахтин, выделяя «миросозерцательное значение слез и печали» [2, с. 365]. Герои в «Асе» очень часто плачут: «Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы…» [17, с. 68], «Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга» [17, с.59].

В 1920 г. выходит в печать статья Петровского М. А. «Таинственное у Тургенева». «Согласно концепции Петровского, суть дела состоит не только в том, что Тургенев — реалист, но и в том, что в окружающей его жизни писатель «усматривает две сферы бытия, две стихии: одну стройную, логически ясную, гармонирующую в своих проявлениях с рациональным его миросозерцанием, и бок о бок с нею другую — иррациональную, в отношении познавательном — «непонятную», «неестественную», «неведомую», «необыкновенную», «странную», «загадочную», «таинственную». Определения, взятые исследователем в кавычки, представляют собой синонимы романтического восприятия действительности» [1, с. 229].

Тургенев придавал нравственное значение красоте жизни, умение постигать прекрасное считал необходимым для человека. «Вся эта романтика и возвышала беспомощных созерцателей над миром социальной лжи и утверждала идею земной жизни, только потенциальной

(выделено мною — Г.О.), более истинной и красивой, более реальной, чем призрачная действительность крепостнического общества» [8, с. 21].

В молодости Тургенев зачитывается немецкой романтической и философской мыслью. Это Гегель, Шеллинг, Фейербах, Шопенгауэр, Гете, Шиллер. Их труды формируют его творческое мировоззрение. «Творческий метод Тургенева нельзя понять, не изучив отношения писателя к философии, к эстетике, к прекрасному в природе и обществе, к внутреннему миру человека. Еще 22-летним юношей… он приравнивает философию к искусству, говоря, что выработать философское убеждение — это создать величайшее творение искусства» [16, с. 6].

Поиски эстетического начала, восходящие к «Науке изящного» Г.В. Ф. Гегеля, проходят лейтмотивом через все его творчество. Во всем важное место он уделяет принципу эстетизма. И искать его следует прежде всего в искусстве, особенно в музыке. Очень часто герои его произведений увлекаются искусствами: рисуют, играют на фортепиано, сочиняют, поют, зачитываются Шиллером. На фоне увлечения искусством происходят их проникновенные диалоги, рождаются чувства. Ланнеровский вальс — лейтмотив не одного произведения Тургенева, Ася вальсирует под его звуки «прекрасно, с увлечением» — «началом музыки служит чувство во всей своей глубине» [6, с. 87]:

— Умеете ли вы вальсировать≤ — спросила она вдруг.

— Умею, — отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдемте, пойдемте… Я попрошу брата сыграть нам вальс… Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья [17, с. 59].

Интересно, что романтические традиции, настолько сильные в немецкой философии, сохраняются надолго, и уже в 20-ом веке, посреди войны, новый сын романтизма Гессе, создает произведения, исполненные романтического духа. В них снова появляется знакомый нам герой-созерцатель: «Направляясь к яме с квасцами, он все продолжал размышлять о чудаке-друге, который хочет от жизни одного: быть зрителем; и Ротфус все не мог решить, что это — скромность или притязательность» [5, с. 60]. В войну сам Гессе чувствовал себя чуждым националистической политике своей страны, первейшим и самым важным он считает утверждение на земле мира. Так он пишет об этом в своем «Кратком жизнеописании»: «Нет, я не мог разделять радости по случаю великой эпохи, и так случилось, что я с самого начала горько страдал от войны и год за годом из последних сил защищался от несчастья, нагрянувшего, по видимости, извне, как гром с ясного неба…» [5, с. 33]. Непрерывные пререкания с окружающим обществом на эту тему приводят к тому, что он становится для этого мира, как и его персонаж Кнульп, «незваным гостем, посторонним» [5, с. 67]. А в более позднем своем произведении, повести «Степной волк», его герой переживает в воображаемом мире ситуацию, так похожую на обстоятельства, в которых оказались Н. Н. и Ася. Только Гарри Галлеру, в отличие от Н. Н., представилась возможность исправить свою «ошибку»: ««Роза! Слава богу, что ты пришла, прекрасная, прекрасная девочка. Я тебя так люблю». Это было, наверно, не самое остроумное, что можно было тут сказать, но тут вовсе не требовалось ума, этого было вполне достаточно. Роза не приосанилась по-дамски и не прошла мимо, Роза остановилась, посмотрела на меня, покраснела еще больше и сказала: «Зравствуй, Гарри, я тебе действительно нравлюсь≤» Ее карие глаза, ее крепкое лицо сияли, и я почувствовал: вся моя прошлая жизнь и любовь была неправильной, несуразной и глупо несчастной с тех пор, как я в то воскресенье дал Розе уйти. Но теперь ошибка была исправлена, и все изменилось, все стало хорошо» [5, с. 377].

Таким мы видим и Н. Н. К сожалению, ему, в отличие от Гарри Галлера, не представился случай исправить свою ошибку ни в реальности, ни в мечте. Ему суждено было только всю оставшуюся жизнь искать взглядом Асю в толпе, но так и не найти. Писателя занимает не деятельная сторона его героя, а прежде всего его нравственно-психологическое состояние. Перед читателем человек, который воспринимает мир «с эстетических позиций бескорыстного, незаинтересованного созерцания» [9, с. 119]. Внимательно ко всему присматриваясь, он проникает в суть: «Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась» [17, с. 56]. Современные Тургеневу критики наименее обращали внимание на нравственно-психологическое состояние героев повести, в то время как писатель прежде всего проявляет себя с позиции романтика и созерцателя, ее он и выражает в своем герое Н. Н. Нерешительность героя в определении своего отношения к Асе — реакция, продиктованная созерцательным постижением красоты. Романтическое переживание любви предполагает эстетизацию этого чувства и погружение в себя, а не выражение его: «именно задержка наружного проявления является симптомом художественной эмоции при сохранении ее необычайной силы» [4, с. 252].

Трактовать тургеневские произведения под чисто историческим углом — подход несколько ущербный. «Ася» прежде всего является повестью, в которой Тургенев «продолжал уяснение вопроса о трагическом значении любви» [3, с. 100]. Он хотел обратить внимание прежде всего на то, что человек, возможно, есть самая хрупкая субстанция из всех существующих: «легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека» [17, с. 76]. Счастье человека зависит от мига: «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день — а мгновенье» [17, с. 73]. Зависимость человека, его судьбы от мгновенья делает его очень уязвимым: «Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей судьбы; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании… оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее… но уже тогда было поздно» [17, с. 74].

Не нужно спешить осудить Н. Н., он сам успеет укорить себя. Такова была его роль на земле. Подобная судьба — одна из граней человеческого парадокса. Умение подглядеть ее в жизни — дар очень тонкого психолога и писателя.

Литература:

1. Батюто А. И. Творчество И. С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени. Л., 1990.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

3. Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М.-Л., 1962.

4. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968.

5. Гессе Г. Избранное. М., 1977.

6. Гегель Г. В. Ф. Курс эстетики, или наука изящного. М., 2012.

7. Критики XIX века о классиках русской литературы. Сборник статей // Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. Ростов, 1974.

8. Курляндская Г. Б. Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967.

9. Курляндская Г. Б. Структура повести и романа И. С. Тургенева 1850-х годов. Тула, 1977.

10. Некрасов Н. А. ПСС, том 10. М., 1952.

11. Переписка И. С. Тургенева в двух томах. Том. I. М., 1986.

12. Переписка И. С. Тургенева в двух томах. Том II. М., 1986.

13. Петров С. М. И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. М., 1968.

14. Платон. Сочинения в трех томах. Под общей редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. Том I. М., 1968.

15. Пустовойт П. Г. И.С. Тургенев — художник слова. МГУ, 1987.

16. Толстой Л. Н. ПСС, том 60. М.-Л., 1928–1958.

17. Тургенев И. С. Повести. Рассказы. Стихотворения в прозе. М., 2003.

Главные герои и их характеристика

- Анна Гагина (Ася) — главная героиня одноимённой повести. Описание Аси дано автором: это смугловатая девушка с короткими волосами чёрного цвета. Ей семнадцать лет и в силу возраста она была не вполне развита, но имела особую грациозность в движениях. При этом Ася никогда не сидела без дела. Она постоянно двигалась, что-то напевала и громко смеялась. В поведении Аси трудно было не заметить детские выходки, иногда они даже были неприличными. На протяжении всего произведения, Тургенев раскрывает её образ постепенно. Сначала Ася кажется нам чудной и отчуждённой, но позже мы узнаем её судьбу. Юная девушка совершенно не умеет находиться в обществе, ведь выросла она в окружении крестьян. Она стесняется своего происхождения. Для неё нет ограничений, она не знает, что такое ложь. Нравственные качества героини: честность, открытость, сила духа и умение любить. Именно из-за того, что Ася наделена этими качествами, она бросается в омут любви с головой. Но из-за нерешительности Н. Н., девушка не смогла обрести настоящего счастья. Отношение Тургенева к Асе трепетное и нежное. Читая произведение, замечаешь, с какой любовью он её описывает. Писатель наделил её исключительно положительными качествами.

- Гагин — брат Аси. Молодой человек с фуражкой на голове и в широкой куртке. Так при знакомстве описывает Тургенев своего героя. Гагин обладал счастливым лицом, большими глазами и вьющимися волосами. В ходе произведения мы узнаем, что Гагин — достаточно обеспеченный дворянин. Он ни от кого не зависит. Во время одного из разговоров с Н. Н., Гагин рассказывает, что он занимается живописью и планирует посвятить этому своё будущее. Тургенев наделил его спокойным и уравновешенным характером. Можно сказать, что Гагин — посредственный русский человек, его образ – традиционный типаж дилетанта во всех сферах жизни.

- Н. Н. — тот, благодаря кому читатели знакомятся с Тургеневской Асей. Повествователь рассказывает о своих минувших днях, когда ему было двадцать пять лет. Беззаботный и молодой, он путешествовал за границей. Это человек, который любит находиться в толпе и наблюдать за людьми, лицами, их смехом и разговорами. Это успокаивало его. Н. Н. не был тем, кто думает о жизни, да и вообще о завтрашнем дне. В момент последнего свидания он ведёт себя отчуждённо и винит лишь Асю во всех проблемах, и это придает законченности образу Н. Н. Трусость и нерешительность характера героя приводят к трагичной развязке повести.

О чем произведение?

Главным действующим лицом является молодой человек, от лица которого и ведется повествование. Это воспоминания уже зрелого мужчины о событиях юности. В «Асе» немолодой светский человек Н.Н. вспоминает историю, которая приключилась с ним, когда ему было лет 25. Начало его рассказа, где он знакомится с братом и сестрой Гагиными, — экспозиция повести. Место и время действия – «немецкий небольшой городок З. неподалеку от Рейна (река)». Писатель имеет в виду город Зинциг в провинции Германии. Сам Тургенев путешествовал там в 1857 году, тогда же закончил книгу. Рассказчик пишет в прошедшем времени, оговаривая, что изложенные события произошли 20 лет назад. Соответственно, они произошли в июне 1837 года (о месяце сообщает сам Н.Н. в первой главе).

То, про что Тургенев написал в «Асе», знакомо читателю еще со времен прочтения «Евгения Онегина». Ася Гагина — та же юная Татьяна, которая впервые полюбила, но не нашла взаимности. Именно поэму «Евгений Онегин» как-то читал Н.Н. для Гагиных. Только героиня в повести не похожа на Татьяну. Она очень изменчива и непостоянна: то смеется день напролет, то ходит мрачнее тучи. Причина такого расположения духа кроется в непростой истории девушки: она – незаконнорожденная сестра Гагина. В высшем свете она ощущает себя чужой, как будто бы недостойной той чести, которая ей оказана. Мысли о ее будущем положении постоянно тяготят ее, поэтому Анна имеет непростой характер. Но, в итоге, она, как и Татьяна из «Евгения Онегина», решает признаться в любви Н.Н.. Герой обещает брату девушки все объяснить ей, но вместо этого обвиняет ее в том, что она созналась брату и фактически выставила его на посмешище. Ася, услышав упрек вместо признаний, убегает. А Н.Н. понимает, как она дорога ему, и решает на следующий день просить ее руки. Но уже слишком поздно, так как на следующее утро он узнает, что Гагины уехали, оставив ему записку:

Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше… Прощайте навсегда!

Темы

- Основная тема повести – любовь. Впрочем, как и во многих произведениях Тургенева. Любовь для Ивана Сергеевича- не простое чувство. По его мнению, это стихия, которая играет судьбами людей. Ася не смогла обрести взаимную и настоящую всепоглощающую любовь. Её счастье с Н. Н. стало обречено на невозможность. Стоит отметить, что мировоззрение Тургенева о «несбыточности чувств» в повести, сформировалось под влиянием немецкого философа. Таким образом, чистое и прекрасное чувство осталось лишь воспоминанием для героев повести. Тема любви в исполнении литератора неразрывно связана с трагизмом притяжения двух сердец.

- Природа. И. С. Тургенев как настоящий художник описывает природу в своих произведениях. Чувствуется восхищение автора перед её могущественной силой. Также пейзаж несёт в себе и эмоциональную нагрузку. Для того чтобы создать романтическую и спокойную обстановку, Тургенев специально поместил своих героев в тихий городок Германии. Подробное описание природы и переживаний героев заставляет восхититься мастерством писателя.

- Тема рока. Рок в повести «Ася» — это судьба, которая беспощадна разлучила Н. Н. с Асей. Но всё же, не было бы никакого предопределения, если бы он не побоялся проявить свои чувства вовремя. Разлука произошла исключительно по его вине. Но, кажется, Н. Н. не до конца это осознал. В эпилоге он говорит о том, что, может, это всё и к лучшему, и судьба верно распорядилась их жизнями. По мнению Н. Н., вероятнее всего, их брак был бы несчастным. Да и к тому же, был он тогда ещё молод, и будущее его не волновало.

Персонажи повести

Внимание читателя в первую очередь привлекают главные герои повести. Это обусловлено тем, что в них воплощен замысел писателя, они являются основными образами, на которых построено повествование. Краткая характеристика каждого персонажа:

- Ася (Анна) — диковатая, но в то же время очень тонкая натура, способная по-настоящему любить. Характер героини сильно изменился после встречи с Н. Н.: брат наблюдал у нее перепады настроения. Меняя образы, девушка неосознанно пыталась привлечь внимание возлюбленного. От переполнявшего душу чувства она даже заболела.

- Гагин — брат Аси, который всячески заботится о ней. Герой очень отзывчивый, милый и добрый. Он чтит семейные ценности, беспрекословно выполняет волю отца, принимает Анну, как родную. Ради спокойствия девушки он увозит ее как можно дальше от Н. Н. Это большой души человек, который без труда жертвует ради других собственными интересами.

- Н.Н. — повествователь, который спустя много лет после указанных событий берет в руки перо для облегчения собственной души. Мужчина не в состоянии забыть потерянную любовь. Это образованная, интеллигентная личность, для которой характерно непостоянство. Герой любит природу, хорошо разбирается в искусстве, однако у него не получается найти применение этим знанием. Любовь к Асе обнажила не лучшие качества его характера: любовь к себе, трусость и т. д.

Описание главных героев, указанное Тургеневым, позволяет глубже окунуться в реалии эпохи, которые стали основой повести «Ася». Второстепенные персонажи вскользь упоминаются повествователем. Среди них молодая вдова, отец Гагина, мама Анны, дворецкий Яков.

Благодаря глубине содержания, произведение «Ася» является жемчужиной в наследии величайшего отечественного писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Автор сумел отразить собственные переживания и философские размышления о человеческих судьбах, демонстрируя, как поступки могут изменить жизнь в лучшую или худшую сторону.

Проблемы

- Мотив России. В начале произведения, когда Н. Н. ни о чём не думал и направлялся домой, он был поражён редким для Германии запахом. Рядом с дорогой он увидел грядку конопли. Запах был ему знаком и напомнил родину. Внезапно для него же самого, его пронзила тоска по родной земле. Возникло желание вернуться обратно, чтобы вновь ходить по русским просторам и наслаждаться этим воздухом. Н. Н. стал спрашивать себя, зачем он тут и почему. После этого даже Ася стала напоминать ему абсолютно русскую девушку, и это ощущение усилило влечение героя к ней. В этом отрывке заключены личные переживания И. С. Тургенева. Хоть и проживал он за границей, тоска по родине всё равно одолевала писателя.

- Трагедия Аси заключается в первую очередь в её происхождении. Девушка совершенно не умеет вести себя в обществе и застенчива в общении с незнакомыми людьми. Хотя главной трагедией повести всё-таки является то, что Ася позволила себе полюбить того, кто не смог ей дать тех чувств, которые она заслуживает. Юная, искренняя и гордая девушка не смогла подавить в себе трепетную любовь и привязанность. Трагедия Аси связана с темой лишнего человека в произведениях Тургенева. Н. Н. был беззаботным и не целеустремлённым юношей. Из-за страха стать счастливым он сделал несчастной главную героиню.

Проблематика произведения довольно многогранна, поэтому, помимо вышеперечисленных проблем, в повести «Ася» Тургенев задает читателю и другие, не менее важные проблемные вопросы.

- К примеру, описывая судьбу Аси, писатель поднимает проблему внебрачных связей. Он обращает внимание читателей на то, что это ненормально, и от этого больше всего страдает ребёнок. Подобные союзы общество принять не готово, поэтому не стоит обрекать детей на непризнание и отчуждение.

- С этим же и связана проблема переходного возраста. По сути, Ася ещё подросток, ей только семнадцать лет, и её поведение для Н. Н. не всегда понятно. Тургенев показывает, что она совсем ещё юна и не сформирована как личность, поэтому она приняла достаточно заурядного и бестолкового человека за свой идеал.

- Проблема трусости и нравственного выбора также ярко отражена в повести. Главный герой ошибся из-за страха совершить решительное действие, также он боялся реакции общества на его брак с незаконнорожденной девушкой. Он слишком зависим от мнения со стороны, от общепринятых канонов, и даже любовь не смогла освободить его от социального рабства.

Тематика «Аси»

Если говорить об основных темах произведения, то в первую очередь это — любовь. Автор написал множество работ об этом. Для Тургенева чувства — душевные терзания героев. Писатель считал, что лишь настоящий человек способен искренне любить. Но трагедия большинства в том, что не каждый может пережить это испытание, ведь для союза нужны двое.

Подобные аспекты прослеживаются при анализе «Аси» Тургенева: Н. Н. не сумел достойно перенести испытание любовью, а героиня хоть и справилась с чувствами, но не вынесла обиды и исчезла навсегда. В произведении затрагиваются и другие тематики:

- Лишний человек. Главный персонаж никак не может отыскать свое место в жизни. Его праздное существование за границей является тому подтверждением. Мужчина все время ищет неизвестно что, поэтому он не способен использовать свои умения в реальном деле. Несостоятельность героя также отражается в любви: он напуган признанием Аси, поэтому не понимает вовремя, насколько она дорога его сердцу.

- Ностальгия. Все произведение пронизано ностальгическими настроениями Н. Н., живущего воспоминаниями о молодости и влюбленности.

- Семейная тематика. Гагин воспитывает Анну, как родную сестру, понимая сложность положения девушки. Может быть, поэтому он решил путешествовать, чтобы отвлечь Асю от косых взглядов окружающих. Автор подчеркивает значимость семейных уз, а также превосходства последних над предрассудками. Писатель призывает сограждан заботиться о родственных связях.

Основная идея

Сюжет повести Ивана Сергеевича Тургенева достаточно прост из-за того, что ему важнее изобразить внутренний мир своих героев, чем их действия. Психологизм книги гораздо важнее действия. Изображая характеры, литератор размышлял над тем, жажда чего формирует их. Поэтому смысл произведения можно выразить фразой: «У счастья нет завтрашнего дня». Н. Н. жил в ожидании его, бессознательно искал его в путешествиях, но, столкнувшись с ним лицом к лицу, потерял навсегда, самодовольно полагая, что завтра успеет вернуть его. Но суть счастья в мимолетности и хрупкости – стоит только упустить его, оно исчезнет навеки, и никакого «завтра» не будет.

Главная мысль Тургенева неоспорима, но все же в ее правоте нас лишний раз убеждает трагедия первой любви, которая часто сопровождается несбыточными иллюзиями и драматическими поворотами. Писатель наглядно показывает, как трусость и страх Н. Н. перед собственными чувствами всё разрушили, как молодая девушка ошиблась в нем, но не смогла убедить в этом свое сердце.

Основная мысль

История главной героини – трагедия наивных первых чувств, когда юный мечтательный человек впервые сталкивается с жестокими реалиями жизни. Выводы от этого столкновения — главная мысль повести «Ася». Девушка прошла через испытание любовью, но в нем разбились многие ее иллюзии. В нерешительности Н.Н. она прочла приговор себе, который еще раньше в разговоре с другом упомянул ее брат: в таком положении она не может рассчитывать на хорошую партию. Немногие согласятся на брак с ней, какой бы она не была красивой или веселой. Она и раньше видела, что люди презирают ее за неравное им происхождение, а теперь любимый ею человек медлит и не решается связать себя словом. Анна истолковала это, как трусость, и ее мечты рассыпались в прах. Она научилась быть разборчивее в ухажерах и не доверять им своих сердечных тайн.

Любовь в данном случае открывает героине взрослый мир, буквально выдергивая ее из блаженного детства. Счастье было бы для нее не уроком, а продолжением девического сна, оно не раскрыло бы этот противоречивый характер, и портрет Аси в галерее женских типажей русской литературы сильно обеднел от счастливого финала. В трагедии же она обрела необходимый опыт и стала богаче духовно. Как видно, смысл повести Тургенева заключается еще и в том, чтобы показать, как испытание любовью отражается на людях: одни проявляют достоинство и силу духа, другие – трусость, бестактность и нерешительность.

Этот рассказ из уст зрелого мужчины настолько поучителен, что не оставляет сомнений, что герой вспоминает этот эпизод своей жизни в назидании себе и слушателю. Теперь, спустя столько лет, он понимает, что сам упустил любовь всей своей жизни, сам разрушил эти возвышенные и искренние отношения. Рассказчик призывает читателя быть внимательнее и решительнее, чем он сам, не дать своей путеводной звезде уйти. Таким образом, основная идея произведения «Ася» заключается в том, чтобы показать, как хрупко и мимолетно счастье, если его вовремя не распознать, и как беспощадна любовь, которая не дает второй попытки.

Чему учит?

Тургенев заставляет читателей задуматься о том, что же всё-таки такое любовь. Он не желает показывать это чувство лишь через призму чего-то прекрасного. Для него важнее изобразить хоть и суровую, но реальность жизни. Любовь может излечить человека и подарить ему самые прекрасные эмоции, но иногда он не находит в себе сил, чтобы бороться за неё. Её легко потерять, но невозможно вернуть… Но не всё так печально. Важно понять, что благодарю тому, что Ася познала чувство искренней любви, она стала намного сильнее и мудрее. Ведь всё в нашей жизни — урок.

Повесть «Ася» учит не бояться быть счастливым. Не нужно умалчивать то, что так на самом деле важно сказать. Рассказчик Н. Н. так и не смог признаться Асе в том, что он её любит. Об этом проступке он жалел всю свою жизнь, храня её прекрасный образ в своём сердце. Благодаря юной Асе, которая не умеет чувствовать вполовину, Н. Н. понимает главную истину. Есть только мгновение, ведь «у счастья нет завтрашнего дня». Это и есть основный вывод из прочитанного.

Мораль повести тоже весьма поучительна. Каждый из нас хоть раз в своей жизни сожалел о не правильном поступке или же о слове, которое было сказано от злости или усталости. Но сказанного слова назад не воротишь, поэтому люди должны ответственно подходить к тому, что говорят.

Почему повесть так называется?