- Сочинения

- Литература

- Гоголь

/

/

Короткие повести Гоголя содержат описание мелких чиновников и незначительных людей, которые занимают незначительное положение и на них не обращают внимание. Они находятся постоянно в унижении и в итоге начинают протестовать. Или мнение к рангу в обществе у них меняется. Это «маленькие люди», незаметные в городской суете Петербурга. У всех героев есть минимальный чин: одеты бедно, характер, позволяющий издеваться, беспрекословно выполнять любые прихоти. Они устали от монотонной, «смешной работы».

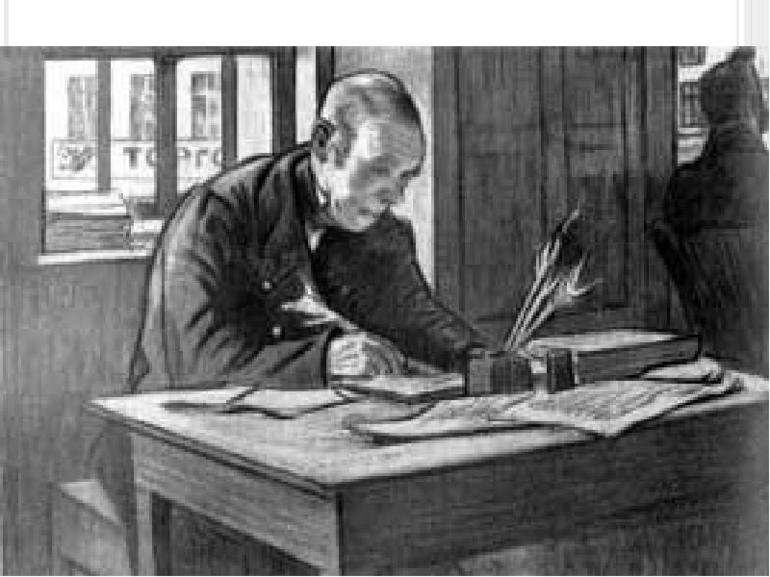

У Акакия желание накопить на «новую одежду». Шинель – основная задача на будущее время. Тихий, не заметный служащий департамента. Над ним потешается вся канцелярия, он покорно переносит. На него попадают всякие отходы из окна, все над ним подшучивают, предложения он не договаривает. Боится повторить сказанные фразы. Наконец, покупает долгожданное пальто. После его кражи, он заболевает, впадает в тоску. Страшно осознавать, что никто не горевал по его уходу и на работе, и в личных делах. Серая жизнь прошла без особых заслуг. Смерть наступила из-за простой вещи, которая тоже не принесла счастья.

Ковалев Асессор пальцами не находит на обычном месте своего носа. В обществе он стал разгуливать как гражданин. Сам герой «обезличивается», не может ходить по проспекту. Его часть лица — Нос стал выше «хозяина».

Чартков завладел богатством и потерял задатки талантливости, не может рисовать. Всё угнетает и давит на нашего героя. Мучительная болезнь приводит к смерти.

Поприщин Аксентий Иванович теряет рассудок, представляя себя в роли царской испанской особы. Дочь начальника не отвечает взаимностью. И у него развивается психическое заболевание.

Пискарев пытается помочь «падшей женщине». После разговора с молодой дамой, чтобы она стала его супругой, остаётся не понятым. Все его серьёзные намерения ей не нужны. Самоубийство – финал произведения.

Тип «маленьких персонажей» Гоголя имеет похожий конец жизни. Нахождение в психиатрической лечебнице, «прозрачная смерть» (будто никогда и не было). Все попытки и стремления достичь повышения материального дохода, осуществить мечту, терпят крах. Каждый день слушают и получают оскорбления и насмешки. Никто вокруг всерьёз их не воспринимает и великих достижений у них нет. Без них обходятся. Их потеря в обществе не видна. Гоголь открыл глаза и показал, что меняется время, а люди такие всегда есть. В их сознание наступает просвет и этот бунт доводит до болезни и кончине.

`

Маленький человек в Петербургских повестях

Популярные сочинения

- Сочинение на тему Летний день 3, 5 класс

Мой летний день начинается в шесть часов утра. Наверное, на первый взгляд такое раннее пробуждение кажется странным, ведь в городе я просыпаюсь намного позже. Однако летом все меняется.

- Сочинение Рисование — мое любимое занатие, хобби

У каждого человека есть увлечение, которое служит его отдушиной, позволяет ему расслабиться или, наоборот, зарядиться энергией. Нередко в будущем это превращается в любимую профессию

- Сочинение Нет худа без добра

Во все времена люди, так или иначе, стремились к чему-то, стремились что-то делать, что-то создавать, и данное стремление выливалось либо в достижение своей цели, либо в полный провал.

- Сочинения

- По литературе

- Гоголь

- Маленький человек в Петербургских повестях

Маленький человек в Петербургских повестях Гоголя сочинение

Рассмотрим образ маленоького человека, занимающего нижнюю грань в обществе. У него нет прав в обществе. Он находится на грани бедности. Государственный аппарат поглотил его, и жалкое жалование обрекает на вечную нужду. Иногда в нём нарастает протест. Но, он приводит к сильным моральным потрясениям. И человек теряет рассудок, здоровье и может погибнуть.

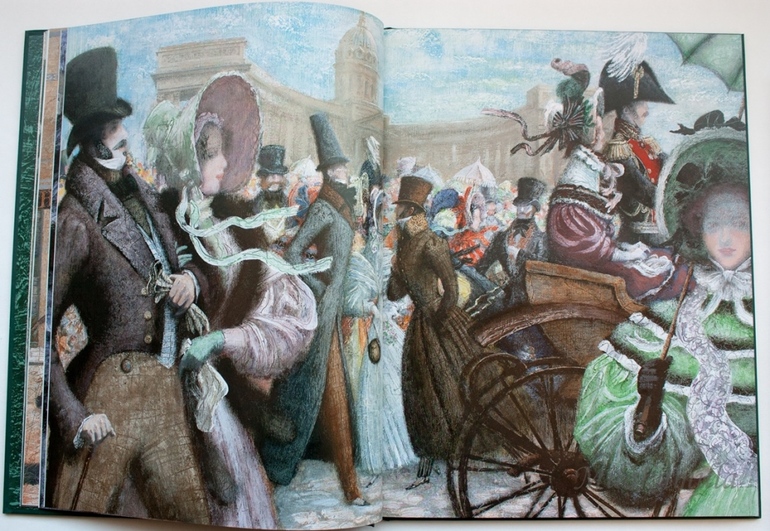

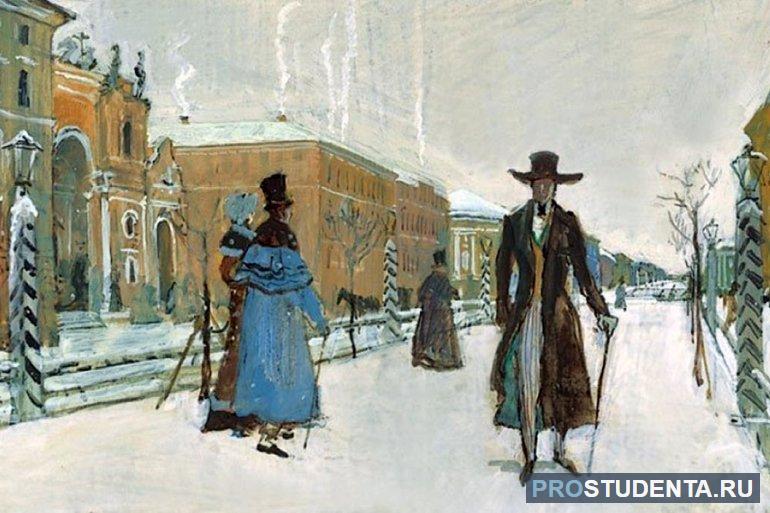

В петербургских повестях нам встречаются такие персонажи. Истории в жизни маленьких людей происходят в крупном городе — Петербурге.

Рассмотрим скудное существование Акакия Акакиевича в повести «Шинель». Герой находится на нижней ступени по службе в департаменте. У него очень примитивная мечта купить себе новую шинель. И для него потеря шинели, обернулась огромной душевной трагедией. Долгое время он собирал мелкие гроши на её приобретение. И наконец, осуществил свою «мечту»! На работе к нему относились с пренебрежением. Он просит, чтобы его не трогали. После покупки шинели, он почувствовал себя «человеком»! И, как ему кажется, на работе стали лучше относиться. На покупку была затрачена вся премия. Трагический конец его жизни никого не трогает. Никто не замечает, что он умер. На его рабочем месте сидит другой человек. И тоже ничем не приметен. Смена людей низших чинов никого не трогает!

В трагической повести Н. В. Гоголя » Записки сумасшедшего» рассматривается жизнь незначительного чиновника Поприщина. Он ведёт дневник. Его желания и амбиции немного нелепы. Потом, читая мы приходим к выводу, что рассудок у него потерян. И герой вызывает сострадание у читателя. Влюблённый в девушку не своего круга, он задумывается над тем, чем лучше начальник по сравнению с ним. И он испытывает нервное потрясение. Ему морок два года, а семьи нет. Работа — очинка перьев для директора. Он гордиться дворянским происхождением. Сначала его руководитель вызывает в нём восхищение. Из дневника мы начинаем понимать, что наш герой заболел психическим заболеванием. Ему слышится и видится, то что нормальный человек не испытывает. Затем, он перестаёт ходить на работу. И попадает в психиатрическое отделение. Возомнив себя королём Испании, он добрый и разумный управляющий.

Эта проблема рассмотрена в рассказе «Ревизор». Перепутав с крупным чиновником, Хлестаков наслаждается жизнью высших чинов. О его никчёмности герои узнают после отъезда героя. Здесь показано, как важно человеку уметь преподнести себя. Важна оболочка, а не то что внутри. Гоголь смеётся над обществом своего времени.

Гоголь раскрывает недостатки в работе чиновником. Что их работа ничтожна и незаметна. Описание порядков и нравственных отношений между служащими взяты из личного опыта писателя. В произведениях Гоголя «маленькие люди» не оказывают влияние на изменение жизни в обществе. Они «сгорают» мелкой на работе. Их ухода не замечает общество.

Сочинение Маленький человек в Петербургских повестях

Писатель и публицист Дмитрий Быков говорил о Н.В. Гоголе, что он «выдумал всю Украину» и «Петербург придумал Гоголь, а не Достоевский». Сам Федор Михайлович вряд ли стал бы спорить: «все мы вышли из гоголевской шинели». И, действительно, тема мистического Петербурга и мир «униженных и оскорбленных» «бедных людей» впервые появляется в Петербургских повестях Николая Васильевича.

Знаковым и наиболее известным рассказом из этого цикла становится «Шинель». Главный герой повести – Акакий Акакиевич Башмачкин. Имя и отчество героя могут показаться забавными. Но Гоголь повествует о происхождении такого сочетания и дает объяснение, что его иначе звать не могло. И уже в этом невинном начале звучит какая-то безнадежность, появляется жалость к герою. «Ну значит судьба его такая, отец был Акакий, пусть и сын будет», вздыхает матушка младенца. Будто не имя дает ребенку, а предрекает горькую судьбу, передающуюся из поколения в поколение. А на крестинах малыш дико кричит, будто почувствовал, что предстоит ему быть титулярным советником.

Титулярные советники – это самый мелкий «чиновничий народ». Каждый день они ходят на нудную и однообразную работу в департамент, получая крошечное жалованье. Жизнь Акакия Акакиевича не наполнена ничем, кроме механического переписывания бумаг изо дня в день. Молодые чиновники над ним издеваются, придумывая неприятные шутки. А он только и может воскликнуть: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете»! Эти слова надолго запомнятся одному юноше, недавно поступившему на службу. И быть может, сыграют какую-то важную для него роль. И жизнь Акакия Акакиевича будет прожита не зря.

Последние месяцы жизнь героя озарилась мыслью о пошиве новой шинели. Ведь это было для него важное и дорогое предприятие. Стоит отметить, что шинель для чиновника – это не только теплая одежда, но и форма государственного служащего, показатель статуса. Башмачкину было обидно за старую шинель, которую лишили ее гордого звания и называли капотом. Поэтому новая была делом чести.

Вторая повесть из этого сборника – «Записки сумасшедшего». Ее герой в той же должности, что и Акакий Акакиевич. Возможно, они даже служили в одном департаменте. Этот человек не смирился со своим статусом, ведь он, хоть и мелкий, нищий, но все же дворянин. Поприщин страдает от неравенства и необходимости преклоняться перед старшими по званию. От этих мучительных мыслей он сходит с ума, воображая себя королем испанским.

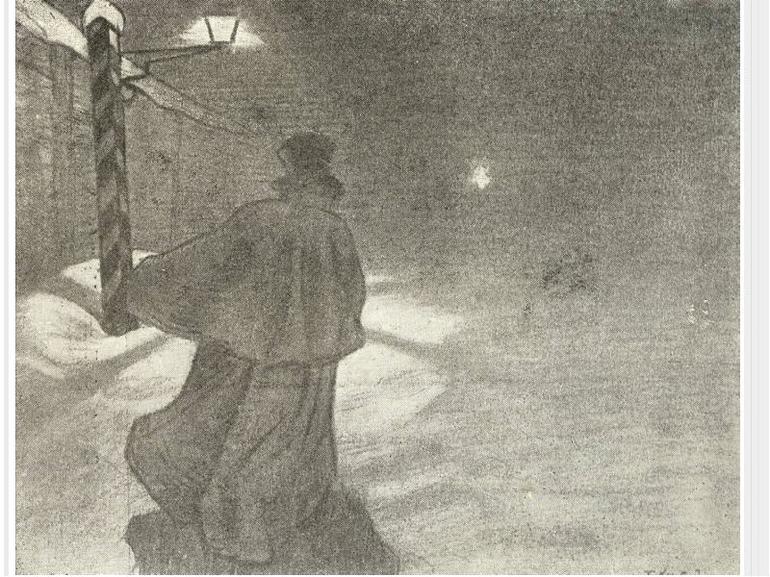

Безумие и смерть гоголевских маленьких людей делает их монстрами. Первый, будучи призраком срывает шинели со всех прохожих. Его ведь никто не пожалел. А второй – ждет полного поклонения его императорскому величеству.

Также читают:

Картинка к сочинению Маленький человек в Петербургских повестях

Популярные сегодня темы

- Сочинение по книге Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя

Мне очень понравилась повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед рождеством». Она наполнена многообразными, юмористическими сценами и захватывающими историями.

- Идейно-художественное своеобразие рассказа После бала Толстого

Рассказ «После бала» был написан в 1903 году. Данное произведение обладает своими специфическими особенностями, которые требуют особого рассмотрения. Произведение не слишком большое, но имеет точную суть и свои особенности рассказывания.

- Анализ рассказа Зелёное утро Брэдбери

Рассказ «Зеленое утро», по моему мнению, о преодолении человеком трудностей на пути к мечте, в первую очередь. Главный герой готов объявить войну целой планете – Марсу. Кстати

- План рассказа Малька провинилась Белова 3 класс

Однажды зимой я пошел к соседке попросить молока. Подойдя к дому, я услышал, как хозяйка ругала кого-то. Я очень удивился, и даже представить не мог, на кого бы это Лидия могла так браниться.

- Сочинение Ценность жизни человека

Каждый человек задумывался над вопросом: насколько ценна его жизнь? Безусловно, это философский вопрос. Попытаюсь порассуждать на эту тему.

Н.В. Гоголь — известный русский писатель, чьи работы наполнены рядом вечных проблем. Особое место в творчестве автора занимают «Петербургские повести», наиболее подробно раскрывающие тему маленького человека.

В работе «Невский проспект» читатель знакомится с героем по фамилии Пискарев. Это молодой и талантливый человек, который в скором времени может взлететь на вершину славы в творческой сфере. Художник отличается доверчивостью, скромностью и влюбчивостью.

Его оппонент — Пирогов. Чиновник, довольствующийся небольшой заработной платой, простой и одновременно бессмысленной жизнью. Он ходит активно посещает публичные дома, боится исключительно за себя и место.

Пирогов и Пискарев предстают в качестве друзей, проходящих по проспекту. Однако среди них последний оказывается менее счастливой личностью. Однажды Пискареву повстречалась красивая брюнетка, обитавшая ранее в публичном доме. Молодой человек совершенно забыл обо всем на свете и сконцентрировался на мысли о том, что сможет изменить ее. Герой мечтал увидеть положительные преобразования как результат собственного вмешательства в судьбе героини.

Художник обманулся собственными грезами, в итоге закончил жизнь самоубийством. Пискарев не смог приобщить брюнетку к искусству или направить ее на путь истины. Его планам не суждено было сбыться и из-за того, что он маленький человек. Несчастный проживал в идеализированном мире, где все подчинялось чувству прекрасного. Здесь важно отметить, что Пискарев практически не общался с людьми. Писатель показывает, что смерть героя ничего не изменила в обществе. Это настолько незначительный винтик в механизме вселенной.

Друг молодого человека также оказывается лишь знакомым, который даже не пожелал принять участие в его похоронах. С самого начала своего произведения Гоголь предупреждает:

«О, не верьте этому Невскому проспекту!.. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!». Эти слова передают боль и горечь, ведь маленькие люди не так важны как личная жизнь их друзей.

Пискарев отчаялся далеко не сразу. Некоторое время он тешил себя надеждой, что у его возлюбленной есть одна тайна, о которой она хотела поведать ему во сне. Это, а также рекомендации Пирогова по ведению разгульной и праздной жизни поддерживали существование Пискарева так, словно это был аппарат искусственного дыхания для безнадежно больного пациента.

Герой, что вполне ожидаемо, не смог стать карьеристом, разгуливающим по публичным домам. Он также не реализовался как художник, ведь вера в прекрасное медленно угасала в нем из-за случившегося знакомства. Маленький человек не изменил мир, не преобразовал себя и собственную судьбу.

Ранним утром на проспекте начинает скапливаться толпа. Каждый спешит по своим делам, не уделяя внимание чьей-то смерти. Чиновники с женами, одинокие личности, мечтающие встретить вторую половинку и счастливо прожить с ней, бегут в разные стороны. Гоголь словно изображает муравейник из маленьких людей.

Маленькие люди в литературных произведениях всегда скромны и незначительны. Они склонны чувствовать вину без видимых на то причин. Пискарев стал одним из многих несчастных героев, чья жизнь разбилась из-за необъяснимой и безосновательной идеализации мира. Молодой человек хотел сделать что-то великое и прекрасное, но не рассчитал собственные силы и значимость.

Для Гоголя тема «маленького человека» очень близка потому как он сам некоторое время жил в такой оболочке. Он был вынужден работать мелким чиновником, еле зарабатывая на хлеб. Это позволило ему в полной мере раскрыть тему людей, чья жизнь для остальных не имеет значения. Данную тему уже с другими персонажами будут развивать Герцен, Некрасов, Гончаров и т.д.

Тема «маленького человека» в творчестве Гоголя (сочинение)

Образ «маленького человека», стоящего на одной из нижних ступенек социальной лестницы, бессильного перед обстоятельствами и доведённого ими до отчаяния, впервые в русской литературе получил отражение в творчестве Н.М. Карамзина (повесть «Бедная Лиза»), нашёл дальнейшее развитие в творениях А.С.

Пушкина (повесть «Станционный смотритель», поэма «Медный всадник») и окончательно сформировался в привычном для нас понимании в произведениях Н.В. Гоголя. «Все мы вышли из гоголевской «Шинели», — писал Ф.М. Достоевский о литераторах своего времени и о социальной тематике, которую они затрагивали.

В творчестве Гоголя, как и в произведениях Пушкина, образ «маленького человека» приобретает драматическое качество: это не просто незнатный человек «второго сорта», униженный социальным неравенством и бессознательно подчиняющийся правилу «всяк сверчок знай свой шесток», а человек, психологически осознающий безнадёжность своего положения перед непреодолимыми трудностями жизни и внутренне (а порой и внешне) выражающий протест против обстоятельств — то, что мы называем бунтом «маленького человека». Исход этого бунта всегда трагичен, поскольку всё заканчивается смертью либо безумием героя.

Обратите внимание

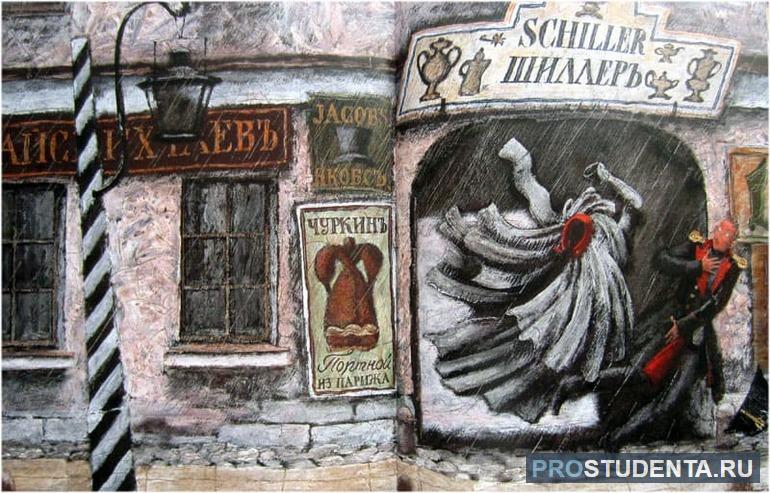

Тема «маленького человека» в творчестве Гоголя наиболее полно раскрыта в его петербургских повестях — прежде всего в «Шинели» и «Невском проспекте», в «Носе» и в «Записках сумасшедшего». Именно Петербург привлекал писателей XIX века — от Пушкина до Достоевского — в качестве сцены для описания драмы жизни «маленького человека». На нём же остановил свой выбор и Гоголь.

По-видимому, для него было важным присутствие в жизни северной столицы серьёзнейших социальных противоречий и вечных человеческих трагедий.

«Город, где, кроме фонаря, всё дышит обманом», — так оценивает Гоголь Петербург, где отношения между людьми приобретают самые нелепые и уродливые формы, где торжествуют обыденность и лицемерие и где невозможно даже хотя бы чуть-чуть возвыситься над своим положением.

Отнюдь не удивительно, что в характерной для этого города атмосфере жестокости и безумия ломается жизнь Акакия Акакиевича Башмачкина или происходят «удивительные происшествия» с чиновником Поприщиным. «Маленькие люди» не справляются с угнетающей их нищетой и социальным бесправием.

Конфликт человека и общества — вот основная идея, заключённая в петербургских повестях Гоголя. Герой повести «Записки сумасшедшего» Аксентий Иванович Поприщин — мелкий чиновник. Всеми унижаемый и бесправный, он с полным правом может быть отнесён к «маленьким людям».

Неважно, что Поприщин — дворянин: практически он нищий, и потому его место в социальных отношениях заранее определено. Достоинство человеку, как глубоко убеждён герой, придаёт его чин. Кто имеет деньги, чин, положение в высшем обществе, тот и есть достойный и порядочный человек — таково мнение Поприщина.

Вовсе не случайно, что его любимое занятие заключается в том, чтобы сидеть в кабинете директора и «очинивать перья его высокопревосходительству». «Всё учёность, такая учёность… Какая важность в глазах…

Не нашему брату чета! » — говорит сам Поприщин о директоре, но эти слова он точь-в-точь сможет повторить и про любого другого человека выше его чином.

Да, дух Поприщева скуден, все его притязания мелочны, однако не на него направлена сатира Гоголя. В расстроенное сознание героя вдруг приходит неведомая ему ранее мысль: «Отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? ».

С этими вопросами в его душе пробуждается ущемлённое достоинство.

Важно

Мы уже можем предугадать, чем всё закончится: в том, что в финале повести Поприщин совсем теряет разум, как раз и заключается та ужасающая закономерность, на которую и направлена сатира Гоголя.

В конце повествования Поприщин, уже прозревший нравственно, говорит: «За что они мучают меня?» — в этом крике души Поприщина — крике задушенного жизнью «маленького человека» — выражен, на мой взгляд, протест самого Гоголя против антигуманного устройства петербургского общества, где всё лучшее в человеке тотчас же исчезает и где не остаётся места для проявления разума и справедливости. Главный герой «Записок сумасшедшего» порождён этим жестоким обществом, и он же становится его жертвой.

Другой жертвой нравственной нищеты и бюрократического произвола, царящих в Петербурге, предстаёт Акакий Акакиевич Башмачкин ив повести «Шинель». Как и Поприщин, Башмачкин — это «вечный титулярный советник». Гоголь с присущей ему иронией подчёркивает убожество и духовное оскудение своего героя.

Впрочем, «блажь» Акакия Акакиевича — страстное желание непременно обзавестись новой шинелью — объясняется, как мне кажется, не ограниченностью его запросов, а тем, что его всё больше угнетает всепожирающая нищета. Мечтая о новой шинели, Башмачкин уверяет самого себя в своей социальной значимости, в своих возможностях перед лицом окружающей его бедности.

Осуществивший свою мечту, но вскоре ограбленный, Акакий Акакиевич в отчаянии обращается к «значительному лицу», в образе которого угадывается вообще любой представитель власти. И далее, уже в предсмертном бреду, ранее бессловесный и робкий, Башмачкин начнёт «сквернохульничать, произнося самые страшные слова».

Итак, в «Записках сумасшедшего» и в «Шинели» показан, по сути дела, один и тот же «маленький человек», кричащий со страниц повестей Гоголя о своей потребности в доброте, понимании и сочувствии. В этом, на мой взгляд, и заключается великий гуманный смысл существования этого образа в русской литературе.

Источник: Школьные сочинения на «пятерку». Для школьников и абитуриентов. — М.: ООО «Мир книги», 2004

Источник: http://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/gogol_n_v/tema_malenkogo_cheloveka_v_tvorchestve_gogolja_sochinenie/35-1-0-1783

Тема Маленького человека в творчестве Гоголя

Автор: Гоголь Н.В.

Тема “маленького человека” в литературе существовала и до ее обозначения в творчестве Н. В. Гоголя. Впервые она прозвучала в “Медном всаднике” и “Станционном смотрителе” А. С. Пушкина. Вообще же образ “маленького человека” таков: это бедный, не знатный человек, оскорбляемый высшими по чину людьми и доведенный до отчаянья всем образом своей жизни.

Это социально-психологический тип человека, ощущающий свое бессилие перед жизнью. Порой он способен на протест. К бунту “маленького человека” всегда ведет жизненная катастрофа, но исход протеста — безумие, смерть.

Пушкин открыл в бедном чиновнике новый драматический характер, а Гоголь продолжил развитие этой темы в цикле “петербургских повестей”: “Нос”, “Невский проспект”, “Записки сумасшедшего”, “Портрет” и “Шинель”.

Совет

Гоголь был подготовлен к созданию “петербургских повестей” той суровой школой жизни, которую ему самому пришлось пройти в юношеские годы. Приехав в Петербург в 1829 году, Гоголь был поражен картинами глубоких общественных противоречий, трагических социальных катастроф.

Он узнал на собственном опыте и положение бедного чиновника, и среду молодых художников (Гоголь одно время посещал рисовальные классы Академии художеств), и переживания бедняка, у которого нет денег на покупку теплой шинели.

Именно этот жизненный опыт позволил Гоголю столь зримо показать в своих повестях Петербург с его внешним великолепием и глубокими социальными контрастами.

Человек и нечеловеческие условия его общественного бытия — главный конфликт, лежащий в основе “петербургских повестей”. Гоголь описывает Петербург как город, где человеческие отношения искажены, торжествует пошлость, а таланты гибнут, где “…

кроме фонаря, все дышит обманом”. Именно в этом страшном, безумном городе происходят удивительные происшествия с чиновником Поприщиным (“Записки сумасшедшего”) нет житья бедному Акакию Акакиевичу (“Шинель”).

Герои Гоголя сходят с ума или погибают в неравной борьбе с жестокими условиями действительности.

“Записки сумасшедшего”, несомненно, одна из наиболее трагических повестей цикла “Петербургские повести”. Весь рассказ ведется от лица главного героя и автора “Записок” — Аксентия Ивановича Поприщина — мелкого, обижаемого на службе в департаменте всеми чиновника-переписчика. Поприщин — человек дворянского происхождения, но очень бедный и ни на что не претендующий.

С утра до вечера он сидит в кабинете директора и, преисполненный величайшего уважения к начальнику, очинивает перья “его высокопревосходительству”. “Все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет… Какая важность в глазах… Не нашему брату чета!” — отзывается о директоре Поприщин, по мнению которого, репутацию человеку создает чин.

Именно тот человек порядочен, кто имеет высокий чин, должность, деньги — так считает Аксентий Иванович. Поприщин имеет свои общественно узаконенные вкусы, свои культурные и политические интересы, свои представления о чести и личном достоинстве, свои привычки и даже заветные мечты. В пределах этого мирка он ведет привычное самодовольное существование, не замечая того, что вся его жизнь —.

фактическое надругательство над личностью и человеческим достоинством.

Сознание Поприщина расстроено, и в его голову неожиданно западает вопрос: “Отчего я титулярный советник?” и “Почему именно титулярный советник?” Поприщин окончательно теряет рассудок и поднимает бунт: в нем просыпается оскорбленное человеческое достоинство.

Он думает о том, почему он так бесправен, почему все, “что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам”. Высший взлет безумной мысли Поприщина — его убеждение в том, что он испанский король.

Обратите внимание

Сама эта идея является фантастической проекцией извращения понятий, свойственного окружающей его жизни. В финале повести Поприщин, на мгновение нравственно прозревший, вопиет: “Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною!..

Что я сделал им? За что они мучают меня?” Блок заметил, что в этом вопле слышен “крик самого Гоголя”.

“Записки сумасшедшего” — вопль протеста против несправедливых устоев обезумевшего мира, где все смещено и спутано, где попраны разум и справедливость. Поприщин — порождение и жертва этого мира.

И вместе с тем, избирая своим героем мелкого чиновника, Гоголь старается не только раскрыть жалкие и комические черты его внутреннего мира, но и передать трагическое чувство гнева и боли за общественное унижение, извращение всех нормальных свойств и понятий в психологии Поприщина.

Жертвой Петербурга, жертвой нищеты и произвола является и Акакий Акакиевич Башмачкин.— герой повести “Шинель”.

“Он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться”,— так говорит о Башмачкине Гоголь. Автор не скрывает ироничной усмешки, описывая ограниченность и убожество своего героя.

Гоголь подчеркивает типичность Акакия Акакиевича: “В одном департаменте служил один чиновник Башмачкин — робкий, задавленный судьбой человек, забитое, бессловесное существо, безропотно сносящее насмешки сослуживцев”.

Акакий Акакиевич “ни одного слова не отвечал” и вел себя так, “как будто бы никого и не было перед ним”, когда сослуживцы “сыпали на голову ему бумажки”. И*вот таким человеком овладело жгучее желание обзавестись новой шинелью. При этом сила страсти и ее предмет несоизмеримы.

В этом и состоит ирония Гоголя: ведь решение простой житейской задачи вознесено на высокий пьедестал. Когда Акакия Акакиевича ограбили, он в порыве отчаяния обратился к “значительному лицу”. “Значительное лицо” — обобщенный образ представителя власти.

Именно сцена у генерала с наибольшей силой обнаруживает социальную трагедию “маленького человека”. Из кабинета “значительного лица” Акакия Акакиевича “вынесли почти без движения”. Только в предсмертном бреду Башмачкин начинает “сквернохульничать, произнося самые страшные слова”; только мертвый Акакий Акакиевич способен на бунт и месть. В финале повести привидение, в котором был узнан бедный чиновник, начинает сдирать шинели “со всех плеч, не разбирая чина и звания”.

Важно

Мнение критиков и современников Гоголя об Акакии Акакиевиче разошлось. Достоевский увидел в “Шинели” “безжалостное издевательство над человеком”; критик Аполлон Григорьев — “любовь общую, мировую, христианскую”, а Чернышевский назвал Башмачкина “совершенным идиотом”.

Как в “Записках сумасшедшего” нарушены границы разума и безумия, так и в “Шинели” размыты границы между жизнью и смертью. И в “Записках” и в “Шинели” в конечном итоге мы видим не просто “маленького человека”, а человека вообще.

Перед нами люди одинокие, неуверенные, лишенные надежной опоры, нуждающиеся в сочувствии. Поэтому мы не можем ни беспощадно судить “маленького человека”, ни оправдать его: он вызывает и сострадание, и насмешку.

Именно таким изображает его Гоголь.

Источник: https://botanim.ru/content/tema-malenkogo-cheloveka-v-tvorchestve-gogolya-463.html

Образ маленького человека в произведениях Гоголя

«Маленький человек» — тип литературного героя, обычно мелкого чиновника, который становится жертвой произвола властей или жестоких жизненных обстоятельств.

Царская несправедливость и жестокое время заставляли «маленьких людей» уходить в себя, замыкаться, становясь предметом насмешек более удачливых коллег, они жили незаметно и незаметно умирали, а порой сходили с ума.

Но именно такие герои, испытав сильное потрясение, начинали взывать к справедливости и даже бороться против сильных мира сего.

Первыми были герои А. С Пушкина: Евгений из поэмы «Медный всадник» и Самсон Вырин из повести «Станционный смотритель».

Но именно герои произведений Гоголя, особенно его «Петербургских повестей», по праву считаются воплощением такого типа. Ф. М.

Достоевский после скажет: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели», имея в виду, что русские писатели, включая самого Достоевского, будут обращаться к этой теме постоянно, а герои Гоголя станут образцом для подражания.

Сам Гоголь, оказавшись в Петербурге, был потрясен величием города, встретившего молодого человека неласково. Он столкнулся с миром социальных катастроф. Увидел блеск и нищету столицы, за парадным фасадом которой торжествует пошлость и гибнут таланты. Герои Пушкина после столкновения с Петербургом сходили с ума.

В «Петербургских повестях» Гоголя желание «маленького человека» обрести достоинство ведет к бунту и освобождению призрачных сил, что делает этот цикл фантастическим. Критики признают, что весь цикл повестей — выражение негодования против трагической неустроенности жизни и против тех, кто ее опошлил, сделал бесчеловечной и невыносимой.

В «Записках сумасшедшего» повествование ведется от лица мелкого чиновника Поприщина. Сидя в кабинете директора департамента, он очинивает перья и ведет записи, мечтая жениться на его дочери и сделать карьеру.

Подслушав разговор двух собачек Фидель и Меджи (фантастика есть во всех повестях этого цикла), он узнает об их переписке и, завладев бумажками, узнает всю подноготную своего начальника и его дочери.

Совет

Он потрясен: почему так несправедливо устроен мир? Почему он, Аксентий Поприщин, в свои 42 года всего лишь титулярный советник?

В его воспаленном сознании возникает мысль о том, что он может быть кем-то другим, но вслед за безумием растет и его человеческое достоинство. Он начинает смотреть на мир по-другому, так как отказывается от рабского пресмыкательства перед так называемыми «хозяевами жизни».

Он вдруг начинает считать себя королем Испании, что дает ему право не вставать перед начальством и даже подписываться Фердинандом VIII. Поприщин ясно представляет, как «вся канцелярская сволочь», включая директора, будет униженно сгибаться перед ним.

Заканчивается этот демарш психушкой, где его записи окончательно теряют всякий смысл, но повесть раскрывает остроту социального конфликта.

Повесть «Шинель» описывает не просто случай из жизни «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина.

Вся жизнь героя предстает перед читателем: он присутствует при его рождении, наречении его именем, узнает, где он служил, почему так необходима ему шинель и отчего он умер.

Герой живет в своем мирке, где ничего не происходит. Если бы не случилась в его жизни невероятная история с шинелью, о нем и рассказать было бы нечего.

Акакий Акакиевич не стремится к роскоши: пошив новой шинели — жизненная необходимость. Мысль об обновке наполняет новым смыслом жизнь героя, отчего даже меняется его внешность: «Он сделался как-то живее, даже тверже характером».

Обратите внимание

Когда он достиг предела своих мечтаний, произведя фурор среди коллег, постоянно издевавшихся над ним, шинель крадут.

Но не это становится причиной смерти бедного Башмачкина: «значительное лицо», к которому обращается за помощью чиновник, «распекает» его за неуважение к начальству и выгоняет прочь.

Так исчезает с лица земли «существо, ни для кого не интересное», ведь даже смерти его никто не заметил. Финал фантастичен, но восстанавливает правосудие. Призрак бывшего чиновника срывает шинели с богатых и знатных особ, а Башмачкин поднимается на небывалую высоту, преодолев убогие представления о чине.

- «Портрет», анализ повести Гоголя, сочинение

- «Мертвые души», анализ произведения Гоголя

- «Нос», анализ повести Николая Васильевича Гоголя

- «Мертвые души», краткое содержание по главам поэмы Гоголя

- «Ревизор», анализ комедии Николая Васильевича Гоголя

- «Шинель», анализ повести Николая Васильевича Гоголя

- «Портрет», краткое содержание по частям повести Гоголя

- «Майская ночь, или Утопленница», анализ повести Гоголя

- «Ревизор», краткое содержание по действиям комедии Гоголя

- «Нос», краткое содержание по главам повести Гоголя

- Гоголь Николай Васильевич, краткая биография

- «Майская ночь, или Утопленница», краткое содержание по главам повести Гоголя

- «Шинель», краткое содержание повести Гоголя

- «Вий», анализ повести Николая Васильевича Гоголя

- «Ночь перед Рождеством», анализ повести Гоголя

По писателю: Гоголь Николай Васильевич

Источник: https://goldlit.ru/gogol/693-obraz-malenkogo-cheloveka

Тема «маленьких» людей в петербургских повестях Гоголя

Если в «Тарасе Бульбе» писатель воплотил образы народных героев, взятых из исторического прошлого, то в повестях «Арабесок», в «Шинели», обращаясь к современности, он нарисовал обездоленных и униженных, тех, кто принадлежит к социальным низам.

Петербургские повести представляют собой значительный и своеобразный этап в творческом развитии Гоголя. Образное претворение и обобщение новых жизненных явлений требовали и новых художественных средств. Они не существовали в «готовом» виде или же в виде каких-либо «полуфабрикатов». Писателю нужно было найти, создать их самому.

II он нашел свои, оригинальные способы и средства решения важнейших художественных проблем.

Однако временами Гоголя увлекало резкое противоположение разнородных начал человеческой природы, возникавшее в процессе анализа действительности. Это особенно касалось сопоставлений прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного.

И тогда писатель создавал художественные образы в духе романтического раздвоения мира. Тут сказывалась склонность к тому, но сам Гоголь называл «идеальностью», склонность, не раз появлявшаяся у писателя.

Романтизм этого рода нашел свое выражение в «Невском проспекте» – в описании терзаний Пискарева, в оценке произведений христианского искусства во второй части «Портрета».

Если в романтических произведениях того времена повседневная действительность, жизненная проза являлась лишь отправным моментом для воплощения высоких стремлении героя пли же соприкосновений его с нездешним миром, то в петербургских повестях на первом плане обрисовка самой действительности.

Она предстает как непреложный критерий оценки мечтаний героя, его надежд и заблуждений; она властно вторгается в мир иллюзий, разрушает их либо выявляет их зыбкость, эфемерность. В то же самое время мечта героя о возвышенном и прекрасном проливает свет па саму действительность, подчеркивая ее неприглядные явления.

В дисгармоническом движении жизни, в психологии и поступках героев Гоголь ищет характерное, общезначимое, необыкновенно выразительно запечатлевая их черты и свойства.

Особенности реализма петербургских повестей заключаются в том, что человек в них изображен в тесной зависимости от широкой и противоречивой совокупности социальных, жизненных факторов, какие действуют в большом городе.

Важно

Петербургский цикл отличается от исторической эпопеи тем, что в нем отсутствует единство героя и среды. Отражение общности стремлений различных действующих лиц и народного движения сменяется показом человеческой разобщенности, одиночества и обособленности героев.

Рекомендуем почитать ►

Драма «Ткачи» — уникальное произведение Гауптмана

Некоторые исследователи рассматривают петербургские повести под знаком воплощения романтических идей и образов. Творческий путь Гоголя им представляется похожим на колебание маятника: романтизм реализм, снова романтизм и опять реализм. Но такой взгляд на его художественное развитие не соответствует истине.

Поиски действенных средств реалистического письма для раскрытия сложности и разнообразия процессов жизни были ведущими в литературном труде писателя в пору создания им петербургских повестей, точно так же, как и повестей «Миргорода». По это вовсе не значит, что романтические начала не присутствуют в его петербургских повестях.

Да и романтизм, как известно, совершенно неправомерно характеризовать в качестве однозначного явления, преимущественно в негативном духе.

И петербургских повестях ясно выступает тот двойной угол зрения, который заключается в сопоставлении мнимого и реального, кажущегося и действительного, истинного и ложного. Использование этого способа изображения жизни дало возможность Гоголю очень рельефно показать подлинный облик людей, социальных явлений.

Мнимое и ложное это свойства суждений и поступков ряда действующих лиц, так же как кажущееся, видимое – особенности жизненных процессов, точнее их восприятия. И в той мере, в какой писатель характеризовал истиннее, настоящее, снимал покровы иллюзорного, замечательные победы одерживало его реалистическое искусство.

И ином качестве этот способ обрисовки получил свое претворение в «Ревизоре» и «Мертвых душах».

Источник: http://www.getsoch.net/tema-malenkix-lyudej-v-peterburgskix-povestyax-gogolya/

Тема «маленького человека» в произведениях н. в. гоголя («повесть о капитане копейкине», «шинель»)

ТЕМА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. В. ГОГОЛЯ

(«Повесть о капитане Копейкине», «Шинель»)

Н. В. Гоголь раскрыл в своих «Петербургских повестях» истинную сторону столичной жизни и жизни чиновников. Он наиболее ярко показал возможности «натуральной школы» в преображении и изменении взгляда человека на мир и на судьбы «маленьких людей».

В «Петербургских записках» 1836 года Гоголь с реалистических позиций выдвигает идею социально значимого искусства, которое замечает общие элементы нашего общества, двигающие его пружины.

Он дает замечательно глубокое определение реалистического искусства, следующего за романтизмом. В реализме Гоголь раскрывает многомерную сложность жизни, ее движения, рождения в нем нового.

Совет

Реалистический взгляд начинает утверждаться в творчестве Гоголя во второй половине 30-х годов XIX века.

«Петербургские повести», особенно «Шинель», имели огромное значение для всей последующей литературы, создания в ней социально-гуманистического направления и реалистической школы.

Герцен считал «Шинель» колоссальным произведением Гоголя, а Достоевский говорил: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»».

Творчество Гоголя чрезвычайно обогатило русскую литературу, раздвинуло рамки художественного изображения.

Социальный пафос, «демократизм и гуманизм», обращение к массовым, повседневным явлениям, создание ярких, эмоциональных и социальных типов, соединение лирико-патетического и гротескно-сатирического изображения жизни — эти гоголевские черты были активно подхвачены молодыми писателями 40-х годов XIX века.

Но Гоголь оказал также большое влияние и на дальнейшее развитие русской литературы, «отозвавшись» в творчестве самых различных ее представителей — от Достоевского и Щедрина до Булгакова и Шолохова.

Писатель не ошибся, говоря о своем «пророческом даре», о способностях поэтически предвидеть грядущее и великие перемены национальной жизни.

Читая повести Гоголя, мы не раз вспоминаем, как останавливался перед витриной незадачливый чиновник в картузе неопределенной формы и в синей шинели со старым воротником, чтобы поглядеть сквозь цельные окна магазинов, блистающих чудными огнями и великолепной позолотой.

Долго, с завистью, пристально разглядывал чиновник различные предметы и, опомнившись, с глубокой тоской и стойкой твердостью продолжал свой путь. Гоголь открывает читателю мир «маленьких людей», мир чиновников, чиновничьего крючкотворства в своих «Петербургских повестях».

Центральная в этом цикле — повесть «Шинель». «Петербургские повести» по характеру отличаются от предыдущих произведений Гоголя.

Перед нами чиновничий Петербург, столица, великосветский, огромный город, деловой, коммерческий и трудовой, «всеобщая коммуникация» Петербурга — блистательный Невский проспект. И.

Обратите внимание

перед читателем мелькает, как в калейдоскопе, пестрая смесь одеяний и лиц, в его воображении возникает жуткая картина неугомонной, напряженной жизни столицы.

Настолько были очевидны проволочки бюрократии, проблема «высших» и «низших», что про это невозможно было не писать.

«Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного дня!» — как бы с удивлением восклицает Гоголь, но еще удивительнее способность самого Гоголя с такой глубиной раскрыть сущность социальных противоречий жизни огромного города в кратком описании жизни только одной улицы — Невского проспекта.

В повести «Шинель» Гоголь обращается к ненавистному ему миру чиновников, и сатира его становится суровой и беспощадной: «..он владеет даром сарказма, который порой заставляет смеяться до судорог, а порой будит презрение, граничащее с ненавистью». Эта небольшая повесть произвела огромное впечатление на читателей.

Гоголь, вслед за другими писателями, выступил на защиту «маленького человека» — запуганного, бесправного, жалкого чиновника.

Самое искреннее, самое теплое и задушевное сочувствие к обездоленному человеку он высказал в прекрасных строках заключительного рассуждения о судьбе и гибели одной из многих жертв бездушия и произвола.

Жертвой такого произвола, типичным представителем мелкого чиновничества в повести является Акакий Акакиевич. Все в нем было заурядно: и его внешность, и его внутренняя духовная приниженность. Гоголь правдиво изобразил своего героя как жертву несправедливой действительности.

В «Шинели» трагическое и комическое взаимно дополняют друг друга. Автор сочувствует своему герою и в то же время видит его умственную ограниченность и посмеивается над ним. За все время пребывания в департаменте Акакий Акакиевич ничуть не продвинулся по служебной лестнице.

Гоголь показывает, как ограничен и жалок был тот мир, в котором существовал Акакий Акакиевич, довольствовавшийся убогим жильем, жалким обедом, поношенным мундиром и разъезжающейся от старости шинелью.

Важно

Гоголь смеется, но он смеется не только над Акакием Акакиевичем, он смеется над всем обществом.

У Акакия Акакиевича была своя «поэзия жизни», имевшая такой же приниженный характер, как и вся его жизнь. В переписывании бумаг ему «виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир». В Акакие Акакиевиче все же сохранилось человеческое начало.

Его робость и смирение окружающие не принимали и всячески издевались над ним, сыпали ему на голову бумажки, а Акакий Акакиевич только и мог сказать: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И только один «молодой человек проникся к нему жалостью». Смыслом жизни «маленького человека» является новая шинель.

Эта цель преображает Акакия Акакиевича. Новая шинель для него словно символ новой жизни.

Апогеем существования Акакия Акакиевича становится его первый приход в департамент в новой шинели и посещение вечеринки у столоначальника. Но на этой, казалось бы, вершине благополучия его постигает катастрофа. Двое грабителей снимают с него шинель.

Отчаяние вызывает у Акакия Акакиевича бессильный протест. В обращении к «значительному лицу» Акакий Акакиевич «раз в жизни захотел показать характер». Гоголь видит несостоятельность своего героя, но он дает ему возможность противостоять.

Однако он бессилен перед лицом бездушной бюрократической машины и в конце концов погибает так же незаметно, как и жил. Гоголь не заканчивает на этом повесть.

Он показывает нам финал истории о мертвом Акакие Акакиевиче, который при жизни был безропотным и смиренным, а после смерти стаскивает шинели не только с титулярных, но и с надворных советников.

Гоголь говорит финалом повести, что в том мире, в котором жил Акакий Акакиевич, его герой, как человек, как личность, бросающая вызов всему обществу, может существовать только после смерти.

В «Шинели» повествуется о самом заурядном и ничтожном человеке, о самых обыденных событиях в его жизни.

Повесть оказала большое влияние на дальнейшее развитие русской литературы: тема «маленького человека» стала на многие годы одной из самых важных.

Совет

Но и после «Петербургских повестей» Гоголь не обделяет вниманием взаимоотношения «маленького человека» и чиновничьего мира столицы. Эта тема постоянно живет в каждом его произведении, он никогда не упустит случая,, чтобы не сказать хотя бы двух-трех едких слов об этой проблеме.

И снова эта тема прозвучала без всяких предисловий, без всяких иносказаний, с предельной сатирической обнаженностью в «Повести о капитане Копейкине». Это драматическая история об инвалиде — герое Отечественной войны 1812 года, прибывшем в Петербург за «монаршей милостью».

Защищая Родину, капитан Копейкин потерял руку и ногу и лишился каких бы то ни было средств существования. Непризнанный герой добивался встречи с самим министром, который оказался черствым, бездушным чиновником. «Маленький человек» попал в беду, из которой нет никакого выхода. А всесильному министру нет никакого дела до несчастного инвалида.

Министр досадует на то, что посетитель отнимает у него слишком много времени: «Меня ждут дела важнее ваших». С какой откровенностью противопоставлены здесь интересы «государственные» интересам простого человека.

Символом этой государственной власти выступает и Петербург — чинный, важный, утопающий в роскоши. Это город, в котором невозможно жить бедному человеку. Петербург — неприветливый, жестокий город, бесконечно чужд «маленькому человеку». К нему, этому человеку, равнодушен и министр.

Он не только не помог инвалиду, но, возмутившись его «упрямством», распорядился выслать его из столицы. А Копейкин гневно размышляет: раз министр советовал ему самому найти средства помочь себе, то так тому и быть.

Вскоре Копейкин стал атаманом появившейся в рязанских лесах «шайки разбойников», грабившей казну и помогавшей беднякам.

По своему внутреннему смыслу, по своей идее «Повесть о капитане Копейкине» как бы венчает всю страшную картину чиновничьей и полицейской России. Воплощением произвола и несправедливости является не только губернская власть, но и столичная бюрократия, само правительство. Чего же стоит это бездушное правительство, если оно не может оказать помощь защитнику Отечества!

«Повесть о капитане Копейкине» содержала в себе очень острое политическое жало. И это было верно угадано петербургской цензурой, потребовавшей от автора либо выбросить всю повесть, либо внести в нее существенные поправки.

Обратите внимание

Повесть дала автору возможность поднять тему героического 1812 года и тем самым еще резче оттенить поведение чиновников губернского города и столицы России, характерного для них эгоизма, на фоне красоты человеческого духа, нравственного величия, подвига народа в защиту Отечества.

Сильный и мужественный, исполненный человеческого достоинства, Копейкин являет собой разительную противоположность бессердечию и произволу столичной власти, трусливой и жалкой знати.

Всем этим людям противостоял Копейкин — смелый, добрый человек с героической и печальной судьбой.

Никогда еще тема «маленького человека» не звучала у Гоголя с такой трагической пронзительностью, с такой силой, ибо «маленький человек» вырастает здесь в фигуру величественную — в защитника и спасителя Родины.

Источник: https://scribble.su/work/10000/264.html

Образ маленького человека в петербургских повестях Н.В. Гоголя

Сочинение*

| Код | 241261 |

| Дата создания | 30 марта 2016 |

| Страниц | 5 |

| Покупка готовых работ временно недоступна. |

Сочинение на тему «Образ маленького человека в петербургских повестях Н.В. Гоголя». (по произведениям «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Нос», «Портрет», «Шинель») …

Читая повести Гоголя, мы видим, как это противоречие разрастается у него в колоссальном размахе смеха и в лирическом напряжении. Пять разновременных и как будто вполне самостоятельных произведений, действительно, связывает очень многое…

«Маленький человек» — это литературный тип человека – жертвы обстоятельств, государственного устройства, злых сил. Но такой человек для нашей действительности – это не просто литературный тип, а обычное явление.

В глазах Поприщина только чин и создает человеку репутацию. В его образе писатель раскрывает драматизм современного общественного бытия, бессмысленность и жестокую несправедливость царящих в мире человеческих отношений. Сознание Поприщина расстроено.

Уже в самой первой записи он воспроизводит замечание начальника отделения в свой адрес: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?». Очень быстро «ералаш» усиливается в его голове, и мир, окружающий его, приобретает уже совершенно причудливые формы. Весьма интересна переписка двух собачек, которую Гоголь вводит в сюжет повести.

Меджи и Фидель, каждая по-своему воспроизводит нравы той пошлой, великосветской среды, к которой принадлежат их хозяева. Завладев перепиской собачек, Поприщин узнает из нее много неожиданных для себя вещей.Все, что открылось герою, настолько потрясло его, что он уже не в состоянии совладать с собой.

Почему же он бесправен, отчего так несправедливо устроен мир? Он мучительно пытается доискаться причины своего унижения и общественного неравенства вообще. С какой стати одним дано все, а другие лишены всего?По мере того как растет безумие Поприщина, усиливается в нем чувство человеческого достоинства.

Хотя «бунт» главного героя кончается ничем, и он сам осознает свою полную несостоятельность, тем не менее, острота выраженного им социального протеста придавала повести глубокое идейное звучание.В каждой из гоголевских повестей раскрывается какая-то существенная грань Петербурга, его бытового или общественного уклада. В этом отношении особенно примечательна повесть «Нос».

Важно

Нелепое, фантастическое происшествие, случившееся с коллежским асессором Ковалевым, дало возможность писателю заглянуть в самые потаенные углы Петербурга. Фантастический сюжет рассказан Гоголем, как история абсолютно реальная. В этом отношении особенно интересен знаменитый эпизод в Казанском соборе. Нос Ковалева, судя по его мундиру и шляпе с плюмажем, оказался чином старше Ковалева.

Нос зажил самостоятельной жизнью. Нетрудно представить себе, сколь велико было возмущение коллежского асессора. Но беда заключается в том, что Ковалев не может дать волю своему возмущению, его собственный нос состоял в чине гораздо более высоком, чем он сам. Комизм ситуации доведен до гротеска.

Фантастика «Носа» нисколько не мешает нам ощутить реалистическую картину жизни чиновничьего Петербурга. В этом мире человек выродился, человека заменил чин, в газетную экспедицию приносят объявление о продаже «дворовой девки девятнадцати лет, упражнявшейся в прачечном деле, годной и для других работ», чиновники и полицейские только и подумывают, где бы сорвать взятку.

В этом безумном мире возможны самые невероятные вещи. Стоило Ковалеву потерять свой нос, как он сразу же преобразился. Он стал деятельным, энергичным, в нем пробудилось даже то, что вызывает человеческое сочувствие. Но как только нос был возвращен на свое место, Ковалев тотчас же снова погрузился в то состояние самодовольства, какое было обычно ему свойственно.

Таков этот странный мир, который сам по себе кажется Гоголю ненормальным, больным.Тема власти денег приобрела в повести «Портрет» у Гоголя острое социальное разрешение. Чартков — герой повести «Портрет» — честный, трудолюбивый художник. Человек с талантом и способностью тонко чувствовать натуру, он мог стать незаурядным живописцем. И было кому помочь ему. Профессор не раз предостерегал его от щегольства, от увлечения модными картинками в «английском роде», советовал беречь свой талант и не искать легких денег. Но молодой художник не следовал наставлениям учителя.

Интернет — источники

Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.

* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала, который не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, но может использоваться в качестве источника для подготовки работы указанной тематики.

Другие сочинения

Источник: https://ReferatBank.ru/market/referat/i/241261/sochinenie-obraz-malenkogo-cheloveka-peterburgskih-povestyah-gogolya.html

Тема «маленького человека» в творчестве Н, В. Гоголя

Тема «маленького человека» в творчестве , литературе существовала и до ее обозначения в творчестве Н. В. Гоголя. Впервые она прозвучала в «Медном всаднике» и «Станционном смотрителе» А. С. Пушкина.

Вообще же образ «маленького человека» таков: это не знатный, а бедный, оскорбляемый нысшими по чину людьми, доведенный до отчаянья человек. При этом это человек не просто не виновный, а это социально-психологический тип, то есть человек, ощущающий свое бессилие перед жизнью.

Совет

Порой он способен на протест. К бунту «маленького человека» всегда ведет жизненная катастрофа, но исход протеста — безумие, смерть.

Пушкин открыл в бедном чиновнике новый драматический характер, а Гоголь продолжил развитие этой темы в «петербургских повестях» («Нос», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Шинель»), продолжил своеобразно, опираясь на собственный жизненный опыт.

Петербург поразил Гоголя картинами глубоких общественных противоречий, трагических социальных катастроф. По Гоголю, Петербург — город, где человеческие отношения искажены, торжествует пошлость, а таланты гибнут. Это город, где «…кроме фонаря, все дышит обманом».

Именно в этом страшном, безумном городе происходят удивительные происшествия с чиновником По- прищиным. Именно здесь нет житья бедному Акакию Акакиевичу. Герои Гоголя сходят с ума или погибают в неравной борьбе с жестокими условиями действительности.

Человек и нечеловеческие условия его общественного бытия — главный конфликт, лежащий в основе петербургских повестей.

Одна из наиболее трагических повестей, несомненно., — «Записки сумасшедшего». Герой произведения — Аксентий Иванович Поприщин, маленький, обижаемый всеми чиновник. Он дворянин, очень беден и ни на что не претендует.

С чувством достоинства он сидит в кабинете директора и очинивает перья «его высокопревосходительству», преисполненный величайшего уважения к директору.

«Все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет… Какая важность в глазах… Не нашему брату чета!» — отзывается о директоре Поприщин.

По его мнению, репутацию человеку создает чин. Именно тот человек порядочен, кто имеет высокий чин, должность, деньги, — так считает Аксентий Иванович. Герой нищ духом, его внутренний мир мелок и убог; но не посмеяться над ним хотел Гоголь. Сознание Поприщина расстроено, и в его голове неожиданно возникают вопросы: «Отчего я титулярный советник?» и «Почему именно титулярный советник?»

Поприщин окончательно теряет рассудок и поднимает бунт: в нем просыпается оскорбленное человеческое достоинство. Он думает, почему он так бесправен, почему «что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам».

Обратите внимание

По мере усиления безумия в Поприщине растет чувство человеческого достоинства. В финале повести он, нравственно прозревший, не выдерживает: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною!..

Что я сделал им? За что они мучают меня?».

Блок заметил, что в вопле Поприщина слышен «крик самого Гоголя».

«Записки сумасшедшего», вопль протеста против несправедливых устоев обезумевшего сумасшедшего» — вопль протеста против несправедливых устоев обезумевшего мира, где все смещено и спутано, где попраны разум и справедливость. Поприщин — порождение и жертва этого мира. Крик героя в финале повести вобрал в себя все обиды и страдания «маленького человека».

Жертвой Петербурга, жертвой нищеты и произвола является Акакий Акакиевич Башмачкин — герой повести «Шинель». «Он был то, что называется вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться», — так говорит о Башмачкине Гоголь.

Автор не скрывает ироничной усмешки, когда описывает ограниченность и убожество своего героя.

Гоголь подчеркивает типичность Акакия Акакиевича: «В одном департаменте служил один чиновник Башмачкин — робкий, задавленный судьбой человек, забитое, бессловесное существо, безропотно сносящее насмешки сослуживцев.

Акакий Акакиевич «ни одного слова не отвечал» и вел себя так, «как будто бы никого и не было перед ним», когда сослуживцы «сыпали на голову ему бумажки».

И вот таким человеком овладела всепоглощающая страсть обзавестись новой шинелью. При этом сила страсти и ее предмет несоизмеримы. В этом ирония Гоголя: ведь решение житейской задачи вознесено на высокий пьедестал. Когда Акакия Акакиевича ограбили, он в порыве отчаяния обратился к «значительному лицу».

«Значительное лицо» — обобщенный образ представителя власти. Именно сцена у генерала с наибольшей силой обнаруживает социальную трагедию «маленького человека». Из кабинета «значительного лица» Акакия Акакиевича «вынесли почти без движения».

Гоголь подчеркивает общественный смысл конфликта, когда бессловесный и робкий Башмачкин только в предсмертном бреду начинает «сквернохульничать, произнося самые страшные слова». И только мертвый Акакий Акакиевич способен на бунт и месть. Привидение, в котором был узнан бедный чиновник, начинает сдирать шинели «со всех плеч, не разбирая чина и звания».

Мнение критиков и современников Гоголя об этом герое разошлось.

Достоевский увидел в «Шинели» безжалостное издевательство над человеком», критик Аполлон Григорьев — «любовь общую, мировую, христианскую», а Чернышевский назвал Баш- мачкина «совершенным идиотом».

Важно

Как в «Записках сумасшедшего» нарушены границы разума и безумия, так и в «Записках», и в «Шинели» размыты границы жизни и смерти.

В конечном итоге мы видим не просто «маленького человека» вообще. Перед нами одинокие, неуверенные, лишенные надежной опоры, нуждающиеся в сочувствии люди. Поэтому мы не можем ни беспощадно судить «маленького человека», ни оправдать его: он вызывает и сострадание, и насмешку. Именно так изображает его Гоголь.

Источник: https://prepodka.net/tema-malenkogo-cheloveka-v-tvorchestve-n-v-gogolya/

Готовые школьные сочинения

Апр 16 2010

Тема «маленького человека» в творчестве Н.В. Гоголя

Читая повести Гоголя мы еще не раз вспоминаем, как останавливался перед витриной незадачливый чиновник в картузе неопределенной формы и в синий ваточной шинели, со старым воротником, чтобы поглядеть сквозь цельные окна магазинов, блистающих чудными огнями и великолепной позолотой.

Долго с завистью, пристально разглядывал чиновник различные предметы и, опомнившись, с глубокой тоской и стойкой твердостью продолжал свой путь. Гоголь открывает читателю мир “маленьких людей”, мир чиновников, чиновничьего крючкотворства в своих “Петербургских повестях”.

Центральная в этом цикле повесть “Шинель”. “Петербургские повести” отличаются по характеру от предыдущих произведений Гоголя.

Перед нами чиновный Петербург, Петербург — столица — основной и великосветский, огромный город — деловой, коммерческий и трудовой, и “всеобщая коммуникация” Петербурга — блистательный Невский проспект, на тротуаре которого все, что живет в Петербурге, оставляет следы свои: “вымещает на нем могущество силы или могущество слабости.” И перед читателем мелькает, как в калейдоскопе, пестрая смесь одежд и лиц, в его воображении возникает жуткая картина неугомонной, напряженной жизни столицы. Написанию этого точного портрета столицы помог бюрократический аппарат того времени.

Настолько были очевидны проволочки бюрократии, проблема “высших” и “низших”, что про это невозможно было не писать” Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течении одного дня!” — как бы с удивлением восклицает Гоголь, но еще удивительнее способность самого Гоголя с такой глубиной раскрыть сущность социальных противоречий жизни огромного города в кратком описании только одной улицы — Невского проспекта.

В повести “Шинель” Гоголь обращается к ненавистному ему миру чиновников, и сатира его становится суровой и беспощадной: “…он владеет даром сарказма, который порой заставляет смеяться до судорог, а порой будет презрение, граничащее с ненавистью.” Эта небольшая повесть произвела огромное впечатление на читателей.

Гоголь вслед за другими писателями выступил на защиту “маленького человека” — запуганного, бесправного, жалкого чиновника. Самое искреннее, самое теплое и задушевное сочувствие к обездоленному человеку он высказал в прекрасных строках заключительного рассуждения о судьбе и гибели одной из многих жертв бездушия и произвола.

Совет

Жертвой такого произвола, типичным представителем мелкого чиновника в повести является Акакий Акакиевич. Все в нем было заурядно: и его внешность, и его внутренняя духовная приниженность. Гоголь правдиво изобразил своего героя, как жертву несправедливой деятельности.

В ” Шинели” трагическое и комическое взаимно дополняют друг друга .Автор сочувствует своему герою, и в то же время видит его умственную ограниченность и посмеивается над ним. За все время пребывания в департаменте Акакий Акакиевич ничуть не продвинулся по служебной лестнице.

Гоголь показывает, как ограничен и жалок был тот мир, в котором существовал Акакий Акакиевич, довольствующийся убогим жильем, обедом, поношенным мундиром и разъезжающейся от старости шинелью.

Гоголь смеется, но он смеется не именно над Акакием Акакиевичем, он смеется над всем обществом.

Но у Акакия Акакиевича была своя “поэзия жизни”, имевшая такой же приниженный характер , как и вся его жизнь. В переписывании бумаг ему “виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир”. В Акакие Акакиевиче в се же сохранилось человеческое начало.

Его робость и смирение окружающие не принимали и всячески издевались над ним, сыпали ему на голову бумажки, а Акакий Акакиевич только и мог, что сказать: “Оставьте меня, зачем вы меня обижаете”. И только один “молодой человек проникся к нему жалостью.” История жизни Акакия Акакиевича — это новая полоса в его жизни.

Смыслом его существования становится забота о 111. Эта цель преображает Акакия Акакиевича. Новая шинель- как бы символ новой жизни.

Апогеем творчества Акакия Акакиевича является его первый переход в департамент в новой шинели и посещении вечеринки у столоначальника, Трудная работа Акакия Акакиевича увенчалось успехом, он хоть чем-то доказал людям , что у него есть самомнение, На этой казалось бы, вершине благополучия его постигает катастрофа.

Обратите внимание

Двое грабителей снимают с него шинель. Отчаяние вызывает у Акакия Акакиевича, бессильный протест. Добиваясь приема у “самого частного” и в обращении к “значительному лицу”, Акакий Акакиевич “раз в жизни захотел показать характер” Гоголь видит несостоятельность возможностей своего героя, но он дает ему возможность противостоять.

Но он бессилен перед лицом бездушной бюрократической машины и, в конце концов, погибает так же незаметно, как и жил. Но Гоголь не заканчивает на этом повесть. Он показывает нам финал о мертвом Акакие Акакиевиче, который при жизни был безропотным и смиренным, а после смерти он резко стаскивает мишень не только с титулованных советников, но и с надворных советников.

Гоголь говорит нам концом своей повести, что в том мире, в котором жил Акакий Акакиевич, герой как человек, как личность, бросающая вызов всему обществу, может жил Акакий Акакиевич, герой как человек, как личность, бросающая вызов всему обществу, может жить только после смерти. В “Шинели.” Повествуется о самом заурядном и ничтожном человеке, о самых обыденных событиях в его жизни. Повесть оказала большое влияние на направлении русской литературы, тема “маленького человека” стала на многие годы одной из самых важных.

Еще одно произведение Гоголя со своей глубиной раскрывшее судьбу “маленького человека” — это “Записки сумасшедшего.” Здесь представлена судьба человека, исключительно несправедлива, царизм в мире.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани — » Тема «маленького человека» в творчестве Н.В. Гоголя . Литературные сочинения!

Источник: http://www.testsoch.net/tema-malenkogo-cheloveka-v-tvorchestve-nv-gogolya/

Общая характеристика

В литературоведении термин «маленький человек» рассмотрен достаточно подробно. Как правило, этот персонаж — мелкий чиновник, который становится жертвой издевательств со стороны более самоуверенных или богатых лиц, не ставящих ни во что чужие достоинство и честь. Судьба этих героев плачевна, так, в сборнике из пяти повестей счастливого финала не имеет ни одна. Они или умирают, или заканчивают свои дни в сумасшедшем доме. Гоголь призывает к сочувствию, которое испытывает сам.

Можно выделить следующие особенности темы маленького человека в творчестве Гоголя:

- Его герои — люди положительные, добродушные, беззлобные, лишенные подлости, коварства. Безукоризненно честные, думающие, но не понятые современным им обществом.

- Судьба оказывается к ним слишком жестокой, ставя перед ними необходимости таких испытаний, которые оказываются им не по плечу.

- Никто не готов протянуть руку помощи маленькому человеку, слабому и забитому.

- Скромные, незаметные в толпе персонажи, тем не менее, очень импонируют писателю, ведь они чисты в душе и никому не делали зла.

Николай Васильевич призывает вдумчивых читателей обратить внимание на таких людей, которых много в реальной жизни, поддержать их в трудную минуту или хотя бы не издеваться.

При написании сочинения на эту тему следует обязательно указать, что такой тип героев Гоголя оказывается способным к бунту, сопротивлению. В этом и заключается вера писателя в то, что рано или поздно, но справедливость восторжествует.

Специфика Записок сумасшедшего

В 1835 году выходит сборник рассказов «Арабески», в котором печатается повесть «Записки сумасшедшего», позднее текст под измененным заглавием был включен писателем в сборник «Петербургские повести». Первоначальный замысел автора заключался в написании комедийной пьесы, описывающей жизнь чиновничьего класса, однако постепенно первоначальная задумка сменилась более интересной и глубокой идеей.

Главным героем повести является Аксентий Иванович Поприщин, ему 42 года, однако завести семью этому человеку не удалось. Повествование построено в форме дневника этого мелкого чиновника, который детально рассказывает не только о происходящих событиях, но и о своих переживаниях. Вот каким предстает маленький человек в этом тексте:

- Это титулярный советник, вся работа которого состоит в абсурдной и ненужной деятельности — заточке перьев. Он не развивается, постепенно тупеет, изо дня в день занимаясь одним и тем же.

- Постоянно нуждается в деньгах, вынужден отказывать себе в самом необходимом, при этом очень стыдится нищеты.

- Завидует тем, кого жизнь поставила на более высокую планку. Поприщин искренне недоумевает, почему он не может даже позволить себе новую шинель, а его начальник баснословно богат.

- Он настолько задавлен своим жалким существованием, что оказывается не способным к любовному чувству. При этом герой гордится своими аристократическими корнями.

Персонаж показан слабым, жалким, сочувствия он не вызывает. Уверенный, что все ему должны лишь за то, что он дворянин по крови, он ничего не делает, не пытается как-то улучшить свое положение. Этот герой действительно мелок душевно, его нельзя назвать отрицательным, однако и положительного ничего нет.

В своих последующих произведениях Гоголь пересмотрит образ, добавит в характеристику «маленького человека» больше человечности, вот почему остальные герои получатся у него более душевными и интересными.

Проблематика Шинели

Именно этот рассказ наиболее подробно изучается в классе, нередко и на дом ученики получают задания, связанные с гоголевской «Шинелью», где тематика «маленького человека» раскрыта с особенной пронзительностью, трагизмом и надломом. Герой с забавным именем — Акакий Акакиевич — и приземленной фамилией Башмачкин — это классическое воплощение образа. Он добр, незлобив, добросовестно выполняет обязанности, экономит из-за бедственного финансового положения.

Несмотря на все свое сочувствие, Гоголь наглядно демонстрирует ограниченность героя. Он терпит насмешки, хотя, казалось бы, стоит всего один раз достойно ответить обидчикам — и они сойдут на нет. Он экономит на всем, ходит на цыпочках, чтобы не снашивать обувь, что смотрится довольно жалко.

Интересно, что рассказ имеет реальную основу. Однажды писатель услышал историю о чиновнике, который загорелся мыслью о покупке ружья. Он длительное время копил деньги и, наконец, приобрел желаемое. Но счастье мужчины было недолгим: на охоте он случайно утопил свою «драгоценность», отчего слег с горячкой и чуть не умер.

Друзья чиновника скинулись и купили ему новое ружье, история реального человека в целом закончилась хорошо, но всегда при напоминании о потере он испытывал легкие недомогания. Эта забавная история и стала первоосновой «Шинели».

Образ главного персонажа

Судьба оказалась жестокой к Акакию Акакиевичу с самого рождения, когда мать героя решила подарить ему экстравагантное имя, которое совпало с именем его отца. Вероятно, писатель прослеживает наследственную связь — персонаж столь же незначителен в обществе, как и его родитель. Не имея знатного происхождения, титулов, больших денег или связей, очень сложно вырваться из своего болота и постараться чего-то добиться.

Основные черты героя таковы:

- Привык довольствоваться малым. Он не жаждет карьеры или славы, доволен тем, что имеет.

- Покорен, терпит унижения и насмешки коллег и начальства.

- Привык к нищете, экономии, ему и в голову не приходит, что можно как-то преобразовать свою судьбу, попробовать начать что-то новое. Этот человек задавлен тяжестью жизни, сломлен ее испытаниями. Но — и это важно — он не позволяет себе подлости, лжи, коварства, кляузничества. Это честный, хороший и добрый человек, которому попросту не повезло родиться состоятельным дворянином.

Вот почему читать про судьбу Акакия Акакиевича порой бывает непросто, невольно закрадываются мысли о собственном жизненном пути, грядущем, о том, что будет дальше. Его сломала жизнь, но кто от этого застрахован?

Унижение и мщение

При написании эссе или любой другой работы по литературе следует не только раскрыть образ, но и указать, что Башмачкин однажды получил возможность изменить свою жизнь, преобразовать свой мир — сшить новую шинель. Конечно, современному человеку может показаться смешным, что верхняя одежда стала центром существования, но шинель в произведении — это образ-символ, знак надежды на лучшее, который в итоге оказался лишь иллюзией. Обретение и утрата шинели — важнейший элемент произведения, его ключевая проблема.

Башмачкин экономит, изыскивает средства, чтобы воплотить свою мечту в реальность, и, наконец, ему это удается. Почему же Гоголь не завершает свою повести на радостной ноте, зачем предлагает читателю развитие действия? Чтобы показать, что жизнь таких людей, как его ключевой персонаж, полна трагизма.

Столь желаемая и долгожданная шинель утрачена, что и становится причиной отчаяния, а затем — и гибели героя. Однако писатель не готов отказываться от позитивного взгляда на вещи, вот почему в финале произведения появляется образ привидения, пугающего воришек. Это несчастный Акакий Акакиевич после смерти обрел то, на что был неспособен при жизни — способность постоять за себя и доказать свою правоту.

Краткий анализ Невского проспекта

Эта повесть входит в небольшой цикл петербургских повестей, в котором писатель с разных сторон изображает быт и нравы жителей Северной столицы. В самом тексте можно структурно выделить три части. Первая — описание реального города, знакомого каждому его жителю. Во второй автор обращается к иллюзиям, с которыми в причудливой форме переплелась действительность. Наконец, в третьей части Невский проспект уже нарисован метафорически.

В тексте соединились судьбы двух непохожих друг на друга персонажей: художника Пискарева и поручика Пирогова. Их нельзя называть друзьями из-за разницы в жизненных позициях: первый полон трагизма, второй же — персонаж, нарисованный автором с нотками пародии, комедии.

Карьерист Пирогов довольно нагл, самоуверен, стремится выслужиться любой ценой, забывая о нравственной составляющей жизни. Он решил предпочесть большие деньги, а не искренние чувства, жаждет ухаживать исключительно за состоятельными женщинами, готовыми обеспечить ему безбедное будущее. Этот герой не вызывает ничего, кроме осуждения, поскольку он готов стать мужем нелюбимой, сознательно отказавшись от самого ценного — дружной семьи. Смысл его существования — карьера, деньги, всеобщее уважение.

Жизнь же наивного художника Пискарева — это подлинная трагедия. Несмотря на «мудрые» поучения Пирогова, его сущность оказывается нравственно чистой, он ищет свою музу, стремится к творчеству, именно поэтому встреча на Невском проспекте с очаровательной брюнеткой оказывается для него подобной смерти.

Красавица, в которую герой искренне влюбляется, оказывается легкомысленной гулящей женщиной, неспособной в полной мере оценить всю глубину его чувств. В результате эта героиня, которую можно охарактеризовать как «маленькая женщина», становится причиной сумасшествия Пискарева: он не в силах пережить того, что «небесный ангел», совершенство — это лишь низменная и примитивная натура.

Тема маленького человека является сквозной в творчестве Николая Васильевича Гоголя, причем писатель с нескрываемым сочувствием относится к своим персонажам, не высмеивая их, а показывая с лучшей стороны. Это добрые, ласковые, готовые любить люди, обреченные на одинокость из-за того, что общество не принимает их. Это подлинная трагедия человеческой души и мироздания в целом.

- Сочинения

- По литературе

- Гоголь

- Маленький человек в Петербургских повестях

Рассмотрим образ маленоького человека, занимающего нижнюю грань в обществе. У него нет прав в обществе. Он находится на грани бедности. Государственный аппарат поглотил его, и жалкое жалование обрекает на вечную нужду. Иногда в нём нарастает протест. Но, он приводит к сильным моральным потрясениям. И человек теряет рассудок, здоровье и может погибнуть.

В петербургских повестях нам встречаются такие персонажи. Истории в жизни маленьких людей происходят в крупном городе — Петербурге.

Рассмотрим скудное существование Акакия Акакиевича в повести «Шинель». Герой находится на нижней ступени по службе в департаменте. У него очень примитивная мечта купить себе новую шинель. И для него потеря шинели, обернулась огромной душевной трагедией. Долгое время он собирал мелкие гроши на её приобретение. И наконец, осуществил свою «мечту»! На работе к нему относились с пренебрежением. Он просит, чтобы его не трогали. После покупки шинели, он почувствовал себя «человеком»! И, как ему кажется, на работе стали лучше относиться. На покупку была затрачена вся премия. Трагический конец его жизни никого не трогает. Никто не замечает, что он умер. На его рабочем месте сидит другой человек. И тоже ничем не приметен. Смена людей низших чинов никого не трогает!

В трагической повести Н. В. Гоголя » Записки сумасшедшего» рассматривается жизнь незначительного чиновника Поприщина. Он ведёт дневник. Его желания и амбиции немного нелепы. Потом, читая мы приходим к выводу, что рассудок у него потерян. И герой вызывает сострадание у читателя. Влюблённый в девушку не своего круга, он задумывается над тем, чем лучше начальник по сравнению с ним. И он испытывает нервное потрясение. Ему морок два года, а семьи нет. Работа — очинка перьев для директора. Он гордиться дворянским происхождением. Сначала его руководитель вызывает в нём восхищение. Из дневника мы начинаем понимать, что наш герой заболел психическим заболеванием. Ему слышится и видится, то что нормальный человек не испытывает. Затем, он перестаёт ходить на работу. И попадает в психиатрическое отделение. Возомнив себя королём Испании, он добрый и разумный управляющий.

Эта проблема рассмотрена в рассказе «Ревизор». Перепутав с крупным чиновником, Хлестаков наслаждается жизнью высших чинов. О его никчёмности герои узнают после отъезда героя. Здесь показано, как важно человеку уметь преподнести себя. Важна оболочка, а не то что внутри. Гоголь смеётся над обществом своего времени.

Гоголь раскрывает недостатки в работе чиновником. Что их работа ничтожна и незаметна. Описание порядков и нравственных отношений между служащими взяты из личного опыта писателя. В произведениях Гоголя «маленькие люди» не оказывают влияние на изменение жизни в обществе. Они «сгорают» мелкой на работе. Их ухода не замечает общество.

Сочинение Маленький человек в Петербургских повестях

Писатель и публицист Дмитрий Быков говорил о Н.В. Гоголе, что он «выдумал всю Украину» и «Петербург придумал Гоголь, а не Достоевский». Сам Федор Михайлович вряд ли стал бы спорить: «все мы вышли из гоголевской шинели». И, действительно, тема мистического Петербурга и мир «униженных и оскорбленных» «бедных людей» впервые появляется в Петербургских повестях Николая Васильевича.

Знаковым и наиболее известным рассказом из этого цикла становится «Шинель». Главный герой повести – Акакий Акакиевич Башмачкин. Имя и отчество героя могут показаться забавными. Но Гоголь повествует о происхождении такого сочетания и дает объяснение, что его иначе звать не могло. И уже в этом невинном начале звучит какая-то безнадежность, появляется жалость к герою. «Ну значит судьба его такая, отец был Акакий, пусть и сын будет», вздыхает матушка младенца. Будто не имя дает ребенку, а предрекает горькую судьбу, передающуюся из поколения в поколение. А на крестинах малыш дико кричит, будто почувствовал, что предстоит ему быть титулярным советником.

Титулярные советники – это самый мелкий «чиновничий народ». Каждый день они ходят на нудную и однообразную работу в департамент, получая крошечное жалованье. Жизнь Акакия Акакиевича не наполнена ничем, кроме механического переписывания бумаг изо дня в день. Молодые чиновники над ним издеваются, придумывая неприятные шутки. А он только и может воскликнуть: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете»! Эти слова надолго запомнятся одному юноше, недавно поступившему на службу. И быть может, сыграют какую-то важную для него роль. И жизнь Акакия Акакиевича будет прожита не зря.

Последние месяцы жизнь героя озарилась мыслью о пошиве новой шинели. Ведь это было для него важное и дорогое предприятие. Стоит отметить, что шинель для чиновника – это не только теплая одежда, но и форма государственного служащего, показатель статуса. Башмачкину было обидно за старую шинель, которую лишили ее гордого звания и называли капотом. Поэтому новая была делом чести.

Вторая повесть из этого сборника – «Записки сумасшедшего». Ее герой в той же должности, что и Акакий Акакиевич. Возможно, они даже служили в одном департаменте. Этот человек не смирился со своим статусом, ведь он, хоть и мелкий, нищий, но все же дворянин. Поприщин страдает от неравенства и необходимости преклоняться перед старшими по званию. От этих мучительных мыслей он сходит с ума, воображая себя королем испанским.

Безумие и смерть гоголевских маленьких людей делает их монстрами. Первый, будучи призраком срывает шинели со всех прохожих. Его ведь никто не пожалел. А второй – ждет полного поклонения его императорскому величеству.

Признаки