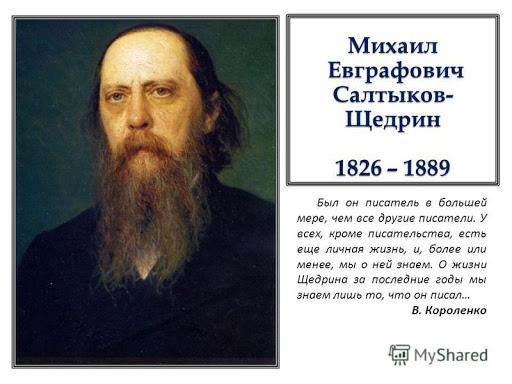

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был знаменитым писателем и журналистом. Именно Салтыков-Щедрин стал редактором легендарного журнала «Отечественные записки». Как известно, Михаил Евграфович создавал прекрасные поучительные сказки для взрослых. Суть своих произведений автор завуалировал, чтобы пройти царскую цензуру. Одним из самых известных произведений Салтыкова-Щедрина является «Медведь на воеводстве». Многомудрый Литрекон предлагает Вам ознакомиться с анализом произведения по плану.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление

- 3 Композиция

- 4 Суть: о чем?

- 5 Главные герои и их характеристика

- 6 Темы

- 7 Проблемы

- 8 Основная идея

- 9 Чему учит?

История создания

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся во второй половине девятнадцатого столетия, обусловила историю создания произведения «Медведь на воеводстве». В это время интеллигенция сильно разочаровалась во власти. Данная эпоха особенно запомнилась террористическими акциями и настоящей охотой на царских особ. Эти события стали ответом на репрессивную политику правительства и стагнацию политического режима. Образованные и обеспеченные люди знали иностранные языки, бывали за рубежом и могли сравнить страны, чтобы понять, что Россия развивается очень медленно и во многом отстает. Почему? Произведение Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» дает развёрнутый ответ на этот вопрос. Природа отношений власти и народа в России предстаёт во всем сомнительном великолепии.

Данное произведение было напечатано в 1886 году за границей, а именно в Женеве. Салтыков-Щедрин прекрасно понимал, что из-за цензуры в России его творение не будет опубликовано. Тем не менее, книга «ходила по рукам» и была известна среди единомышленников писателя.

Лишь после смерти Михаила Евграфовича, в 1906 году, произведение обрело широкую популярность у читателей.

Интересно, что автор сам служил чиновником и прекрасно знал, кого описывал.

Жанр, направление

Анализируемое произведение «Медведь на воеводстве» относится к жанру сатирической сказки. Автор описал не только реальные, но и фантастические события. В образах животных писатель отобразил характеры и качества людей. Описывая черты характера медведей, Михаил Евграфович подвергнул их высмеиванию.

Направление творчества Салтыкова-Щедрина — критический реализм. Автор критикует реалии своего времени, демонстрируя их завуалированно и используя гротеск для наилучшего погружения в тему.

Композиция

Сказка Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» имеет довольно интересный и уникальный композиционный строй. Так, в качестве вступления Салтыков-Щедрин использует тезис. Именно он подталкивает читателей к рассуждениям над рассказами о Топтыгиных.

Содержание произведения можно разделить на три части, что соответствует числу главных персонажей. Каждая часть посвящена одиозным подвигам героев на посту начальника. Однако чтобы у читателя сложилась максимально точная картина о смысле сказки, он должен ознакомиться с ее сюжетом.

Суть: о чем?

В первой главе Топтыгин Первый собирается сотворить «большое кровопролитие», чтобы его имя осталось в истории. Но вместо этого он съел поэта Чижика, и весь лес поднял его на смех. Лев, царь зверей, решил наказать медведя за неудачу с Чижиком и не дал ему продвижения по службе. Осел, помощник Льва, чья протекция помогла медведю, посоветовал ему сжечь типографии и отнять у бабы корзину. Но ничего не помогло.

Во второй главе Топтыгин Второй получил четкое задание от Льва, но и его провалил. Поскольку типографий и университетов для разорения уже не осталось, он решил истребить скот соседа и сжечь его дом. Но повис на рогатине и был атакован населением, которое решило повесить его шкуру на болоте в назидание другим разорителям.

В третьей главе Топтыгин Третий сетовал, что ему-то как-раз плана не дали. Лев и Осел махнули рукой и запретили ему записывать свое имя в истории путем злодейств — больших и малых. Изворачивайся, мол, как можешь! Он не хотел ехать, но выбирать не приходилось. В лесу он решил, что без вмешательства городничего злодейства будут происходить сами, естественным путем, а значит, вмешиваться не нужно. Он ничего не делал и дослужился до полковника. Но потом его убили охотники.

Краткое содержание сказки «Медведь на воеводстве» доступно по ссылке.

Главные герои и их характеристика

В произведении «Медведь на воеводстве» перед читателем предстают три главных героя.

- Так, первым из них является Топтыгин 1-й, воевода. Как рассказывает автор, в недалёком прошлом он был «скотиной», поэтому весьма не удивительно, что он с лёгкостью мог совершить кровопролитие. Однажды Топтыгин 1-й позволил себе совершить злодейство. Из-за того, что главный герой съел Чижика, у него разрушилась карьера. Доминирующая черта героя — тщеславие. Ради чести остаться в истории он был готов убивать, разорять и унижать других. Но глупость и поспешность помешали ему удовлетворить свое самолюбие. В этом образе автор высмеял господ, которые ради славы готовы развязывать войны и угнетать народ.

- Топтыгин 2-й также является воеводой, однако ему дали план действий. Он совершил грандиозное злодейство. Так, у «соседнего мужика» из-за действий Топтыгина был истреблен весь скот. Однако на этом главный герой не успокоился. Он задумал «двор по бревну раскатать». Планы его не были реализованы, ведь он оказался в рогатине. Местные обитатели с удовольствием содрали шкуру с Топтыгина. Ее они вывезли на болото — в назидание другим. Этот герой отличается трусостью и слабостью. Ведь его мучители прибежали на его же крик. Он взялся за дело, которое ему не по силам, и даже злодейство не смог довести до конца. Автор высмеивает людей при власти, которые идут на ужасные поступки ради укрепления авторитета, но при этом не соответствуют масштабу того, что они задумали.

- Можно заметить, что Топтыгин 3-й является более адекватным среди остальных воевод. По натуре он очень осторожный: «Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!» — сетовал герой. Он даже хотел отказаться от чина. Этот персонаж не позволял себе никаких злодеяний, потому что любил старые порядки и хотел сохранить «естественный уровень злодеяний». Без его вмешательства все равно будут происходить преступления, так что народ не расслабится. Он просто лежал в берлоге и выходил только за зарплатой. Однако, несмотря на смирный нрав, Топтыгина 3-его ждала та же участь, что и остальных зверей. Этого героя автор высмеял за консерватизм, лень и полное несоответствие должности.

Список героев нужно дополнить? Обратитесь к Литрекону в комментариях — он все сделает!

Темы

Центральное место в произведении «Медведь на воеводстве» занимает тема авторитарной власти, при которой люди не имеют никаких прав, а власть имущие — никаких обязанностей. В образе Льва автор изобразил главного представителя власти, который ищет управленцев, но назначает одних бездарей, которые только вредят народу. Помощниками Льва являются три Медведя и Осел. В своём произведении известный писатель раскритиковал сложившуюся административную систему в Российской империи.

Тематика произведения «Медведь на воеводстве» изложена в списке:

- Отношения власти и народа. Увы, люди тоже понимают только язык кнута и ждут от правительства только жестких мер: «Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!».

- Имя в истории. Все герои одержимы мечтой о славе и почитании, но никто из них не понимает, что нужно делать для этого. Автор объясняет их заблуждение закономерностью исторического обозрения: мы охотно запоминаем деспотов и злодеев, а не созидателей и первооткрывателей.

- Народный суд. Автор завуалированно предрекает тиранам народный самосуд. За каждым таким зверем могут прийти доведенные до крайности простые люди: «Явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей».

Проблемы

Автор утверждает, что главная проблема сказки «Медведь на воеводстве» и нашего народа кроется в дефективной системе власти, которая построена на кумовстве, блате, жестком подавлении личности и идее о личном обогащении и преуспеянии.

Проблематика сказки «Медведь на воеводстве» изложена коротко:

- Ложное понимание власти. Герои уверены, что «деревья с корнями выворачивать» — это и есть главная заслуга и задача каждого правителя. Однако сажать их приходится угнетенному и бесправному народу, который кормит этих паразитов из страха за собственную жизнь.

- Репрессивная внутренняя политика. Медведь посчитал чижика «внутренним врагом», поэтому счел нужным съесть. Но ни суда, ни следствия, ни даже внятной формулировки ему для этого не потребовалось. Враг — этот тот, кто нам не нравится, вот к чему приходят такие горе-политики.

- Невежество. В лесу уже не было ни типографий, ни университетов, что указывает на грубость и нищету народа. Правители не дают ему развиваться, потому что уничтожают все места и способы обучения. Даже дятел, который пишет «Историю лесной трущобы», постоянно атакован муравьями, которые уничтожают плод его работ. Это сатира на цензоров.

Основная идея

Создавая свое произведение, Салтыков-Щедрин раскритиковал сложившуюся систему власти. Михаил Евграфович наглядно показал, что карьера воеводы была обусловлена не его индивидуальными качествами или заслугами, а кумовством и блатом. На деле этот чиновник лишь вредит окружающим ради того, чтобы обеспечить себе личное преуспеяние. Благо общества, права и обязанности — все это воевода считает лишним. Каждый такой чиновник обожает старину и жаждет застоя, в котором ничего не нужно будет делать и доказывать. В таком лесу не будет ничего, кроме больших и малых кровопролитий — таков смысл сказки «Медведь на воеводстве».

Репрессивная система управления, основанная на чванстве и тщеславии руководителя, откровенно смешна и нелепа, но люди боятся взглянуть правде в глаза, потому что медведь страшен в своем безумном желании доказать авторитетность. У него получается лишь запугать людей, и то до первого Чижика. Но народ не должен ждать кровопролитий. Он может защитить себя, высмеяв и изгнав отношения «раб-хозяин». Такова главная мысль сказки «Медведь на воеводстве».

Чему учит?

Произведение Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» является очень поучительным. Оно призывает читателей бороться с любой несправедливостью. Каждый человек должен отстаивать свои свободы и права, однако ни в коем случае нельзя применять насилия.

О чем заставляет задуматься «Медведь на воеводстве»? Автор заявляет о необходимости думать об окружающих и заботиться о благополучии страны. Только добрая слава достойна стать стимулом для человека. А вот заслужить худое слово в хронике лет может любой медведь. Сделать зло нетрудно, а вот исправить его — это заслуга по-настоящему одаренной личности.

Автор: Виктория Комарова

Анализ «Медведь на воеводстве» Салтыков-Щедрин

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 99.

Обновлено 16 Июля, 2021

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 99.

Обновлено 16 Июля, 2021

М. Е. Салтыков-Щедрин – автор поучительных сказок, интересных и взрослым, и детям. Суть в них нужно искать между строк, обдумывая каждый эпизод, каждый поступок героев. Яркий образец таких произведений писателя – «Медведь на воеводстве». Внимательный читатель обязательно заметит схожесть между Топтыгиными и некоторыми людьми и сделает выводы. В школе с произведением знакомятся в 8 классе. Предлагаем анализ сказки, который облегчит подготовку к уроку.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением Медведь на воеводстве.

Год написания – 1884.

История создания – Сказка была создана в 1884 г. под впечатлением от событий, происходящих в стране. Впервые была опубликована за границей в Женеве в 1886 г. Она вошла в сборник «Новые сказки для детей изрядного возраста. М. Щедрина».

Тема – Воспринимать сказку можно как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому в ней можно выделить две темы: правление Топтыгиных; отношения народа и власти.

Композиция – Композиция сказки необычная. В начале произведения автор подает тезис, который служит толчком для размышления над рассказами о Топтыгиных.

Жанр – Сказка.

Направление – Реализм.

История создания

История создания произведения тесно связана с общественно-политической ситуацией второй половины XIX века. Перевороты, отмена крепостного права и невыполнение властями обещаний подорвали доверие народа к власти. Это подтолкнуло М. Е. Салтыкова-Щедрина к написанию сказки «Медведь на воеводстве».

Писатель знал, что русская цензура не допустит его произведение к печати, поэтому впервые оно было опубликовано за границей в Женеве в 1886 г. Сказка вошла в сборник «Новые сказки для детей изрядного возраста». В России она стала известна уже после смерти автора в 1906 г.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Анализ «Медведя на воеводстве» следует начинать с характеристики мотивов.

В литературе есть множество произведений, в которых запрещенные темы скрываются под аллегорическими образами. К таковым относится и сказка «Медведь на воеводстве». В произведении есть две главные темы, касающиеся прямой и переносной составляющей: правление Топтыгиных; отношения народа и власти.

Для создания аллегорий автор использует образы зверей. Главные герои – медведи Топтыгины. Вспомогательную роль играет образ Льва. Каждому медведю посвящена определенная глава сказки.

Сначала М. Е. Салтыков-Щедрин рассказывает о самом жестоком и глупом медведе-правителе. Первый Топтыгин решил, что власти добиваются путем кровопролития, причём крупного. Он правил, руководствуясь этим убеждением. Но правил недолго. Лев снял его с должности, когда узнал, что Топтыгин съел маленькую птичку. Тогда Лев посчитал, что медведь-воевода непоследователен в своих словах и действиях.

Второй Топтыгин тоже решил начать карьеру со злодеяний. Но, ища способ отличиться и выслужиться перед начальством, лишь выставил себя посмешищем. Третий Топтыгин решил, что не будет совершать злодеяния, так как не имеет на это прав. Он решил просто наблюдать из норы и никак не влиять. Такая стратегия помогла третьему медведю пробиться в полковники. И он бы шёл далее по карьерной лестнице, если бы его не убили мужики.

Основная мысль произведения: карьера воеводы зависит не от его личных качеств, а от самой системы власти.

Композиция

Композиция сказки оригинальная. В начале произведения автор подает тезис, который можно считать вступлением. Он служит толчком для размышления над рассказами о Топтыгиных. Основное содержание сказки делится на 3 части, что соответствует количеству героев. В каждой части можно выделить сюжетные элементы. Понять смысл произведения можно только учитывая содержание всех частей.

Жанр

Жанр произведения Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» – сатирическая сказка. В произведении есть реальные и фантастические события, а человеческие качества и характеры автор скрывает под образами зверей. В то же время писатель использовал сатирические приёмы для разоблачения системы современной ему власти. Он высмеивает медведей посредством описания их характеров и поведения.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Татьяна Карташева

13/15

-

Оксана Норманская

15/15

Рейтинг анализа

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 99.

А какую оценку поставите вы?

Тема урока: «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

План

1.Биография М. Е. Салтыкова-Щедрина(для ознакомления переходите по ссылке) https://www.youtube.com/watch?v=FWspOMUrYgc

2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

3. «Медведь на воеводстве» (для прочтения переходите по ссылке) https://obrazovaka.ru/books/saltykov-schedrin/medved-na-voevodstve

4.Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

5. «Коняга»(для прочтения переходите по ссылке) https://ilibrary.ru/text/1263/p.1/index.html

6.Анализ сказки «Коняга»

7.Домашнее задание

Проблематика и художественное своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

Тема цикла сказок (1869 — 1886) М.Е.Салтыкова-Щедрина -иносказательное (в форме сказок) изображение современной автору российской действительности. Идея цикла, с одной стороны, разоблачение всей государственной системы самодержавия и показ несостоятельности главных основ общества — семьи, собственности, официальной народности, а с другой стороны, признание созидательной силы народа. Одновременно в сказках звучат грустные размышления автора о народной покорности и долготерпении, авторское сочувствие народу в его бесправном положении. Таким образом, Салтыков-Щедрин затронул в своих сказках не частные, а фундаментальные общественные проблемы. В этом проявился мудрый талант писателя, который утверждал, что «все великие писатели и мыслители потому и были велики, что об основах говорили». Гуманизм, непримиримость к насилию, поиски социальной справедливости — вот главный идейный пафос сказок.

Салтыков-Щедрин написал тридцать две сказки. По идейному содержанию все сказки условно можно разделить на четыре группы. Первую группу составляют сказки, в которых разоблачается самодержавие и дворянское государство: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В этих произведениях подчёркивается мысль, что дворянское государство основано на труде простого мужика. Генералы, которые чудесным образом оказались на необитаемом острове, умирали с голода, хотя в речке кишмя кишела рыба, ветки деревьев ломились от плодов и т.д. Дикий помещик, оставшись в своём имении без крестьян, очень обрадовался: сначала съел все пряники из буфета, затем всё варенье из кладовой, потом перешёл на подножный корм, а в конце одичал до того, что стал бегать на четвереньках и оброс шерстью. В сказке «Медведь на воеводстве» знатные лесные воеводы Топтыгины мечтали прославиться, устраивая кровопролития и неутомимо борясь с «внутренними супостатами».

Ко второй группе сказок можно отнести те, в которых показывается забитый, покорный, но трудолюбивый и добродушный русский народ: «Коняга», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». (Поскольку в сказке «Повесть о том, как…» рассматривается несколько общественных проблем, постольку она может быть помещена в разные тематические группы.) В сказке «Коняга» изображается крестьянская лошадь с разбитыми ногами, с выпирающими рёбрами, которая пашет вместе с крестьянином землю и кормит сытых и гладких «пустоплясов». Они же гордо и презрительно поглядывают на Конягу, как будто не понимают, что именно благодаря ему они могут весело гарцевать и красиво философствовать. В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» генералы, пропадая с голоду на необитаемом острове, молились только об одном: чтобы Бог послал им мужика. И Бог сжалился над ними — ниспосланный мужик оказался и рыбаком, и охотником, и мастером на все руки, потому что даже изловчился варить суп в пригоршне. Мужик кроме рукомесла обладал другим важным достоинством: был покорен воле господ до того, что сам свил верёвку, которой они его и связывали на ночь, чтоб не убежал.

В третью группу входят сказки, где Салтыков-Щедрин высмеивает русских либералов: «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь» (встречается и другое написание заглавия этой сказки — «Премудрый пискарь»). Писатель сатирически изображает прекраснодушных либералов, которые уверены, что зло в мире можно исправить красивыми словами. Карась-идеалист серьёзно проповедует мир между щуками и карасями, призывая хищников перейти на травяную пищу. Кончается эта проповедь тем, что болтливого идеалиста проглатывает щука, причём машинально: её поразила нелепость разглагольствований маленького карася. Однако и другая жизненная позиция высмеивается автором — позиция премудрого пескаря. Цель его жизни заключалась в том, чтобы выжить любой ценой. В результате этому мудрецу удалось дожить до старости, но, постоянно прячась в своей норке, он ослеп, оглох, больше походил на морскую губку, чем на живую, шуструю рыбёшку. Стоило ли сохранять во что бы то ни стало свою жизнь, если она долгие годы была по сути прозябанием, бессмысленным существованием?

В последнюю группу можно объединить сказки, которые изображают мораль современного общества: «Пропала совесть», «Дурак». Главного героя последней сказки все окружающие называют вполне по-сказочному — Иванушка-дурачок: он бросается в воду, чтобы спасти утопающего ребёнка; играет с Лёвкой, которого все кругом бьют и ругают; отдаёт нищему все деньги, имеющиеся в доме, и т.д. Ирония Салтыкова-Щедрина заключается в том, что нормальные человеческие поступки Иванушки воспринимаются окружающими как дурацкие. Это свидетельствует о том, что само общество крайне испорчено.

Салтыков-Щедрин создал в русской литературе особый жанр — литературную сатирическую сказку, в которой традиционная сказочная фантастика сочетается с реалистической, злободневной политической сатирой. По незатейливому сюжету эти сказки близки к народным. Писатель использует приёмы из поэтики фольклорной сказки: традиционный зачин (жил-был), присказки (по щучьему велению, не в сказке сказать), прозрачную мораль, которую легко понять из содержания. Вместе с тем сказки Салтыкова-Щедрина существенно отличаются от народных. Сатирик не подражал фольклорным сказкам, а на их основе свободно творил собственные, авторские. Пользуясь привычными фольклорными образами, писатель наполнял их новым (социально-политическим) смыслом, удачно придумывал новые -выразительные образы (премудрый пескарь, карась-идеалист, вяленая вобла). Фольклорные сказки (волшебные, бытовые, зоологические) выражают обычно общечеловеческую мораль, показывают борьбу добрых и злых сил, обязательную победу положительных героев благодаря их честности, доброте, уму — Салтыков-Щедрин пишет политические сказки, наполненные актуальным для своего времени содержанием.

В щедринских сказках противостоят друг другу не добро и зло, а две социальные силы — народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных животных, а часто и без маски — просто как мужик. Эксплуататоры представлены в образах хищников или просто как помещики, генералы и т.п. В таких сказках преимущественное внимание уделяется не личной, а социальной психологии персонажей. Писатель сознательно избегает «портретности» героев, но создаёт типы, то есть сатирически высмеивает не отдельных лиц, а целые слои общества (высших лиц государства, тупых чинов полиции, трусливую интеллигенцию, беспринципных политиков и т.д.).

Фантастика Салтыкова-Щедрина реальна, так как не искажает жизненных явлений; перенесение человеческих черт (психологических и социальных) на животный мир создаёт комический эффект, обнажает нелепость существующей действительности. Например, в сказке «Медведь на воеводстве» автор заявляет, что крупные и серьёзные злодейства заносятся на скрижали истории, а все Топтыгины хотели «попасть на скрижали». Такие рассуждения сразу дают понять, что речь идёт не о медведях, а о людях.

Сочиняя свои сказки, Салтыков-Щедрин учитывал, конечно, художественный опыт И.А.Крылова и позаимствовал через отечественного баснописца «эзопов язык» и русские зоологические маски, а также использовал приёмы литературной сатирической сказки Западной Европы (например, «Сказка о Лисе»). При этом в щедринских сказках отразился весьма оригинальный художественный мир образов и картин русской жизни последней трети XIX века.

Салтыков-Щедрин создал новый жанр в русской литературе -политическую сатирическую сказку «для детей изрядного возраста». Сказки, написанные преимущественно в последние годы жизни писателя, содержат проблемы и образы предшествующего творчества сатирика. Следовательно, они являются для Салтыкова-Щедрина своеобразным итогом писательской деятельности. В сказках отразилась характерная особенность творческой манеры автора — соединение художественного начала и злободневной публицистики, недаром писатель называл себя «историком современности», «летописцем минуты». В сказках в непосредственном и резком столкновении действуют представители антагонистических классов: мужик и генералы, мужики и дикий помещик, «лесные мужики» и воеводы Топтыгины, карась и щука, Коняга и пустоплясы. В сказках Салтыков-Щедрин продемонстрировал: блестящее искусство сатиры и «открытой» иронии; приёмы гиперболы, сказочной фантастики и аллегории; мастерство при создании ярких, запоминающихся образов-символов; вкус к выразительному, лаконичному литературному языку — одним словом, художественное совершенство.

Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

Год написания – 1884.

История создания – Сказка была создана в 1884 г. под впечатлением от событий, происходящих в стране. Впервые была опубликована за границей в Женеве в 1886 г. Она вошла в сборник «Новые сказки для детей изрядного возраста. М. Щедрина».

Тема – Воспринимать сказку можно как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому в ней можно выделить две темы: правление Топтыгиных; отношения народа и властей.

Композиция – Композиция сказки необычная. В начале произведения автор подает тезис, который служит толчком для размышления над рассказами о Топтыгиных.

Жанр – Сказка.

Направление – Сатира.

Анализ сказки «Коняга» Салтыкова-Щедрина М.Е.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому tie нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Нно, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

В основе сатирической фантазии итоговой книги Щедрина лежат народные сказки о животных. Писатель использует готовое, отточенное вековой народной мудростью содержание, освобождающее сатирика от необходимости развернутых мотивировок и характеристик. В сказках каждое животное наделено устойчивыми качествами характера: волк жаден и жесток, лиса коварна и хитра, заяц труслив, щука хищна и прожорлива, осел беспросветно туп, а медведь глуповат и неуклюж. Это на руку сатире, которая по природе своей чуждается подробностей, изображает жизнь в наиболее резких ее проявлениях, преувеличенных и укрупненных. Поэтому сказочный тип мышления органически соответствует самой сути сатирической типизации. Не случайно среди народных сказок о животных встречаются сатирические сказки: «О Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове» — яркая народная сатира на суд и судопроизводство, «О щуке зубастой» — сказка, предвосхищающая мотивы «Премудрого пискаря» и «Карася-идеалиста».

Заимствуя у народа готовые сказочные сюжеты и образы, Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. А фантастическая форма является для него надежным способом «эзоповского» языка, в то же время понятного и доступного самым широким, демократическим слоям русского общества. С появлением сказок существенно изменяется сам адресат щедринской сатиры, писатель обращается теперь к народу. Не случайно революционная интеллигенция 80-90-х годов использовала щедринские сказки для пропаганды среди народа.

Условно все сказки Салтыкова-Щедрина можно разделить на четыре группы: сатира на правительственные круги и господствующее сословие; сатира на либеральную интеллигенцию; сказки о народе; сказки, обличающие эгоистическую (*19) мораль и утверждающие социалистические нравственные идеалы.

К первой группе сказок можно отнести: «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Богатырь», «Дикий помещик» и «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В сказке «Медведь на воеводстве» развертывается беспощадная критика самодержавия в любых его формах. Рассказывается о царствовании в лесу трех воевод-медведей, разных по характеру: злого сменяет ретивый, а ретивого — добрый. Но эти перемены никак не отражаются на общем состоянии лесной жизни. Не случайно про Топтыгина первого в сказке говорится: «он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина». Зло заключается не в частных злоупотреблениях отдельных воевод, а в звериной, медвежьей природе власти. Оно и совершается с каким-то наивным звериным простодушием: «Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения». В сказке «Орел-меценат» Щедрин показывает враждебность деспотической власти просвещению, а в «Богатыре» история российского самодержавия изображается в образе гниющего богатыря и завершается полным его распадом и разложением.

Обличению паразитической сущности господ посвящены сказки о диком помещике и о двух генералах. Между ними много общего: и в том, и в другом случае Щедрин оставляет господ наедине, освобожденными от кормильцев и слуг. И вот перед «освобожденными» от мужика господами открывается один-единственный путь — полное одичание.

Беспримерная сатира на русскую интеллигенцию развернута в сказках о рыбах и зайцах. В «Самоотверженном зайце» воспроизводится особый тип трусости: заяц труслив, но это не главная его черта. Главное — в другом: «Не могу, волк не велел». Волк отложил съедение зайца на неопределенный срок, оставил его под кустом сидеть, а потом разрешил даже отлучиться на свидание с невестою. Что же руководило зайцем, когда он обрек себя на съедение? Трусость? Нет, не совсем: с точки зрения зайца — глубокое благородство и честность. Ведь он волку слово дал! Но источником этого благородства оказывается возведенная в принцип покорность — самоотверженная трусость! Правда, есть у зайца и некий тайный расчет: восхитится волк его благородством да вдруг и помилует.

Помилует ли волк? На этот вопрос отвечает другая сказка (*20) под названием «Бедный волк». Волк не по своей воле жесток, а «комплекция у него каверзная», ничего, кроме мясного, есть не может. Так в книге зреет мысль сатирика о тщетности надежд на милосердие и великодушие властей, хищных по своей природе и по своему положению в мире людей.

«Здравомысленный заяц» в отличие от самоотверженного — теоретик, проповедующий идею «цивилизации волчьей трапезы». Он разрабатывает проект разумного поедания зайцев: надо, чтобы волки не сразу зайцев резали, а только бы часть шкурки с них сдирали, так что спустя некоторое время заяц другую бы мог представить. Этот «проект» — злая пародия Щедрина на теории либеральных народников, которые в реакционную эпоху 80-х годов отступили от революционных принципов и перешли к проповеди «малых дел», постепенных уступок, мелкого реформизма.

«Здравомысленный заяц» в отличие от самоотверженного проповедует свои теоретические принципы. То же самое делает вяленая вобла в сравнении с премудрым пискарем. Премудрый пискарь жил и дрожал. Вяленая вобла переводит такую жизненную практику в разумную теорию, которая сводится к формуле: «уши выше лба не растут». Из этой формулы она выводит следующие принципы: «Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет». Но приходит срок — и проповедующая «умеренность и аккуратность» вяленая вобла обвиняется в неблагонадежности и отдается в жертву «ежовым рукавицам».

К сказкам о либералах примыкает «Карась-идеалист», она отличается грустной сатирической тональностью. В этой сказке Щедрин развенчивает драматические заблуждения русской и западноевропейской интеллигенции, примыкающей к социалистическому движению. Карась-идеалист исповедует высокие социалистические идеалы и склонен к самопожертвованию ради их осуществления. Но он считает социальное зло простым заблуждением умов. Ему кажется, что и щуки к добру не глухи. Он верит в достижение социальной гармонии через нравственное перерождение, перевоспитание щук.