Геннадьич

7 декабря, 08:44

Найди верный ответ на вопрос ✅ «Напиши вопросы над существительными. У зимы с летом сладу нету. Медведи-плохие соседи. Медведь корове не брат. Охотник слышит, как лес …» по предмету 📙 Русский язык, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.

Искать другие ответы

Новые вопросы по русскому языку

Главная » ⭐️ Русский язык » Напиши вопросы над существительными. У зимы с летом сладу нету. Медведи-плохие соседи. Медведь корове не брат. Охотник слышит, как лес дышит.

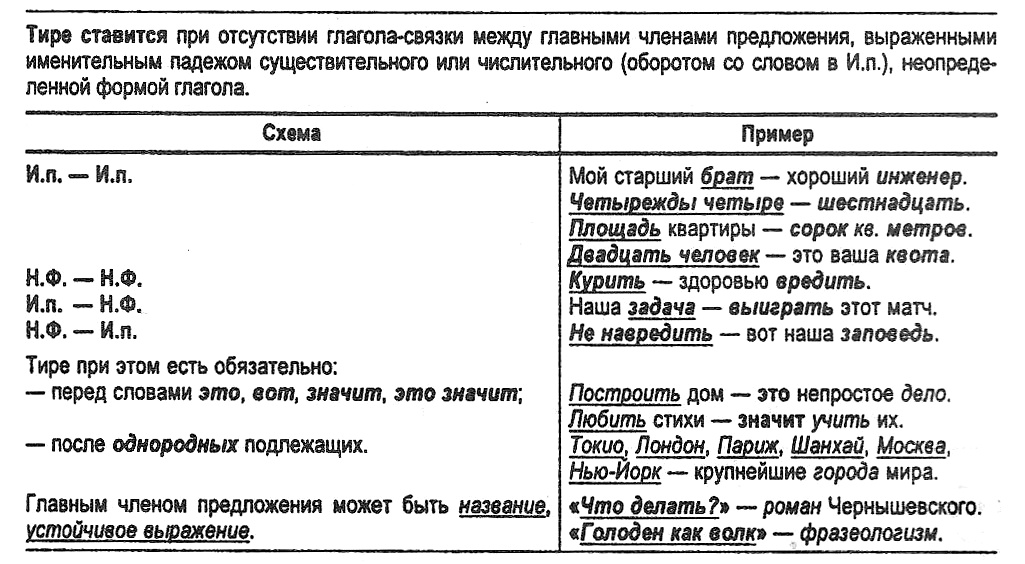

Тире между подлежащим и сказуемым

Этот параграф у Розенталя:

§ 5 п. 1

§ 10. Между

подлежащим и именным сказуемым на месте отсутствующей связки ставится

тире, если подлежащее и сказуемое выражены существительными в форме

именительного падежа: Флигель у дома на Садовой по проекту

Михаила Александровича Врубеля — единственное строение из владений Мамонтовых,

почти сохранившее свой внешний вид до наших дней (Кис); Пушкинский

край — край камней (Гейч.); Портрет этот — единственное

живописное изображение дочери Анны Петровны Керн (Гейч.); …Моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная

(Наб.); И перегнувшаяся через забор женщина — твоя троюродная

тетка (Щерб.).

Примечание. Тире может не ставиться, если в

письменной речи отражено произношение с логическим ударением на сказуемом: Моя сестра учительница (ср.:

Моя сестра — учительница — ударение

и на слове сестра, и

на слове учительница).

Тире обязательно: 1) если имеется сопоставление: Моя сестра — учительница, а брат — зоотехник; 2)

если возможна синтаксическая или смысловая двусмысленность; ср.: Брат — мой учитель и Брат мой — учитель.

Этот параграф у Розенталя:

§ 5 п. 3

§ 11. Тире ставится перед

сказуемым, присоединяемым к подлежащему словами вот, это:

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — сказал

когда-то Пушкин (Расп.); Пушкиногорье — это не только памятник историко-литературный, это и своеобразный ботанический и зоологический сад, замечательный памятник природы (Гейч.).

В качестве связки возможно и сочетание это есть: Гипотенуза — это есть сторона прямоугольного треугольника,

лежащая против прямого угла (из учебника).

Этот параграф у Розенталя:

§ 5 п. 2

§ 12. Тире ставится при

выражении и подлежащего, и сказуемого (или только подлежащего, или только

сказуемого) инфинитивом: В этом городе знать три языка — ненужная роскошь (Ч.); Hu с чем не

сравнимое чувство — слышать их [грачей] в первый раз после шестимесячной зимней смерти! (Бун.). Наличие

отрицания не снимает знака: Чай пить — не дрова рубить (посл.);

Жизнь прожить — не

поле перейти (посл.). То же, если в сказуемом

имеются слова значит, это значит: Ждать разрешения — значит потерять время (газ.); Уйти сейчас из института — это значит потерять все (газ.); А понять человека — значит уже сочувствовать ему (Шукш.).

Этот параграф у Розенталя:

§ 5 п. 4

§ 13. Тире ставится между

подлежащим и сказуемым, если они выражены числительными (или словосочетанием с

числительным), а также если числительным выражен один из главных членов

предложения: Значит, девятью сорок — триста

шестьдесят, так? (Пис); Глубина там

с лодки — четыре маховых, то есть

шесть метров (Шол.).

Примечание. В специальной литературе при

цифровом обозначении числительного ставить тире не принято: Масса такого дальномера 23 кг; Максимальная дальность действия рассматриваемого

лазерного локатора 10

км.

В случае употребления частицы не перед

сказуемым-числительным (ср. то же при выражении сказуемого существительным, § 15,

п. 3) тире не ставится: Мужчина может, например, сказать, что

дважды два не четыре, а пять или

три с половиной; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка (Т.).

Этот параграф у Розенталя:

§ 5 п. 6

§ 14. Тире ставится при

сказуемом, выраженном фразеологическим оборотом: Пирог — пальчики оближешь; Талант у него — дай бог каждому; Мать от радости прослезилась, а

отец — хоть бы что! (Крут.); Избушка

— так себе, амбар (Шукш.); Сам Ефим — пальца в рот не клади (Шукш.);

А Виктор — ни в отца ни в мать (Крут.);

Ночь — хоть глаз выколи! (А. Цвет.).

Наличие частицы не, а также вводных

слов при устойчивых сочетаниях в роли сказуемого препятствует постановке тире (но

не запрещает): Офицер этот не чета вам, господин жандарм (Фед.); Он у нас и ученый, и

на скрипке играет, и выпиливает разные штучки, одним словом,

мастер на все руки (Ч.).

§ 15. Тире между

подлежащим и именным сказуемым не ставится:

1. Если подлежащее выражено личным или указательным местоимением:

Она его дочь. Он хочет понять ее (Щерб.);

Это кабинет? Это спальня? (Ч.)

Примечание. Тире возможно: а) если все

предложение заключает в себе вопрос, сопровождаемый удивлением: Она — его дочь?! (оба члена предложения

имеют ударение); б) при подчеркивании указания на данный предмет: Это — кабинет (И это — кабинет);

в) при противопоставлении: Я

— учитель, а ты — инженер.

2. Если один из главных членов выражен вопросительным

местоимением, а другой — существительным или личным местоимением: Кто ваш защитник? Что такое учеба? Кто она?

3. Если при сказуемом-существительном имеется отрицание: Пейзаж не довесок к прозе и не украшение

(Пауст.); Россия не Петербург, она огромная (Пришв.); Старость не радость (посл.). Однако при противопоставлении сказуемое с

отрицанием требует постановки тире (не… а): И в то же время

замечал, что он — не господин в своем доме, а лишь составная часть его (М.

Г.) (ср. без противопоставления: Он не господин в своем доме).

4. Если сказуемое выражено прилагательным или причастием: А твоя комната такая хорошая для ребенка (Ч.); У меня много хороших людей, почти все хорошие (Сим.); Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови (Пауст.); Сруб розовый, облупившийся, по-деревенски маленький, покрытый зеленой

железной крышей (Кав.); Суровой осени печален поздний вид (Забол.); В столовой пир горяч и пылок (Забол.).

Однако при сказуемом-прилагательном тире ставится при

структурном параллелизме частей предложения, сопровождаемом в устной речи

интонационным выделением (ударением) обоих членов предложения: Все

в ее облике обращало на себя внимание: взгляд — острый, прическа — мальчишеская,

одежда — современная, модная; ср. при акцентном

выделении только сказуемого: Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель

(П.). Тире возможно и при наличии нескольких (однородных) сказуемых: Сын у нее — желтый, длинный и в очках (М.

Г.).

5. Если сказуемое выражено оборотом со сравнительными частицами

как, словно, что, точно, вроде как и др.: Жизнь

как легенда; Небо словно раскинутый

шатер; Брошка вроде как пчелка

(Ч.); Лес точно сказка; Неделя что один день.

Быстро проходит; Пруд как блестящая сталь (Фет). Не

ставится тире и при как, вводящем сказуемое, лексически

совпадающее с подлежащим: Льды как льды, пустыни как пустыни (Кав.); Деревня как деревня; Домик

как домик — старенький, темный

(Шукш.).

Примечание. При акцентировании сказуемого (обычно

в стилистических целях) тире возможно: Этот одинокий и, может быть, совершенно случайный выстрел — словно сигнал (Фурм.); Во рту у него горько от

табаку-самосаду, голова — как гиря (Шол.); Чернеющие прогалины — как черные острова в белом снежном море

(Бун.); Млечный Путь — как большое общество (Б.

Паст.); Луна в небе — как среднеазиатская дыня (Ток.).

6. Если между подлежащим и сказуемым-существительным стоит

вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица: Грач, конечно, птица умная

и самостоятельная, но голоса у него нет (Пауст.); Мой

отец для меня друг и наставник;

Москва теперь порт пяти морей; Мой

брат тоже инженер; Этот ручей лишь начало реки.

Тире в неполном предложении

§ 16. В неполных

предложениях на месте пропущенных членов предложения или их частей ставится тире.

1. В частях сложного предложения с параллельной структурой,

а также в простом предложении с однородными повторяющимися членами предложения,

где пропущенный член восстанавливается из первой части предложения: Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех

сторон: слева — почти черная, с голубыми просветами, справа — седая, грохочущая

непрерывным грохотом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над

речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя (Бун.); У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью,

третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца (Пауст.); Иные считают портрет работой Ван Дейка, другие — Рембрандта (Пауст.);

Так и живет одна. Днем по саду ходит, ночью — по дому (Щерб.).

2. В простом предложении с пропущенным сказуемым, указывающим

на направление движения: Татьяна — в лес, медведь — за нею

(П.).

Примечание. Тире может отсутствовать при меньшей

интонационной расчлененности предложения: Они заговорили обе сразу: одна про коров, другая про овец, но слова не доходили до сознания

Куземкина (Бел.); Со

второго слова она

мне: «А есть ли,

батюшка, деревеньки?» (Дост.); Я к вам, посидеть; то же в предложениях,

характеризующих субъект по местонахождению: Секретарь у директора; Он на заседании.

3. Если отсутствующий член предложения восстанавливается из

предшествующих предложений: — А ты любишь пироги с зеленым

луком? Я — страсть как! (М. Г.); В другой комнате

воссоздана мастерская ремесленника-ювелира. В третьей — хижина пастуха, со всей

пастушьей утварью. В четвертой — обыкновенная водяная мельница. В пятой — обстановка

хижины, где пастухи делают сыр (Сол.).

§ 17. Тире ставится в

предложениях, состоящих из двух компонентов со значением субъекта, объекта,

обстоятельства (в разных сочетаниях) и построенных по схемам: «кто

— кому», «кто — где», «что — кому», «что — куда», «что — как», «что — где»,

«что — за что» и др.: Учителя — школьникам; Журналисты — в

горячих точках; Литературные премии — ветеранам; Учебники — детям; Все скважины

— в строю; Оценки — за знания. Тире сохраняется и при перестановке

частей: Вам — ключ от вуза.

Такие предложения распространены в газетных заголовках.

Примечание. Следует различать

предложно-падежные формы существительных в роли определения, когда тире не

ставится, и в роли других членов предложения, когда тире необходимо. Ср.: Концерт для скрипки с оркестром (состоится завтра)

— предложно-падежная форма выполняет функцию определения (концерт какой?) и Концерт — для скрипки с оркестром — предложно-падежная

форма выполняет функцию сказуемого.

Этот параграф у Розенталя:

§ 6 п. 2

§ 18. В

самостоятельно употребляемых предложениях с отсутствующим сказуемым, не

восстанавливаемым из контекста,

может ставиться тире. Такие предложения расчленены паузой

на два компонента — обстоятельственный и подле-жащный: За

решеткой — сказочная птица (Забол.); В переулках на селе

— грязь по колено (Шукш.); Над желтыми соломенными

полями, над стерней — синее небо да белые облака (Сол.); За

шоссе — березовый лесок (Бун.); По всему небу — облака

(Пан.); Над площадью — низко повисшая пыль (Шол.); За ширмой — дверь, ведущая на лестницу (Наб.).

Однако при отсутствии паузы и логического ударения на

обстоятельственном члене предложения тире не ставится: Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей (П.). То же

при выражении субъектно-обстоятельственного значения: В публике

волнение; На душе тоска.

Тире в функции соединения

Этот параграф у Розенталя:

§ 8 п. 1

§ 19. Тире ставится между

двумя (и более) словами, которые, сочетаясь друг с другом, означают пределы (значение

«от… до») — пространственные, временны́е,

количественные: С Казанского вокзала начнут отходить поезда с

табличками «Москва — Кара-Бугаз,

через Ташкент — Красноводск»

(Пауст.); Ошибочно полагая, что культура конского каштана в

северо-западных парках явление не XVIII — XIX веков, а более позднее, удалили все каштаны из Тригорского и с

могильного холма Святогорского монастыря (Гейч.); Запасы

нефти на Челекене очень невелики и должны быть исчерпаны за первые десять — пятнадцать лет добычи (Пауст.). То

же при обозначении количества цифрами: Рукопись объемом 10 — 15 авторских листов (см. также

написания сочетаний, указывающих на приблизительное количество: Орфография, § 118,

п. 5 и § 154, п. 4.)

Этот параграф у Розенталя:

§ 8 п. 2

§ 20. Тире ставится между

двумя (и более) именами собственными, совокупностью которых называется

какое-либо учение, явление и т. п.: закон Бойля

— Мариотта; матч Каспаров — Карпов.

Тире ставится и между нарицательными

именами существительными, сочетание которых выполняет определительную функцию

при имени существительном: Система человек

— машина; Отношения учитель — ученик; Проблема рыночные отношения — социальная

справедливость. Число сочетающихся имен может быть и больше двух: Проблема производство — человек — природа; Статья В. А. Сухомлинского «Педагог — коллектив

— личность».

Тире в функции выделения

§ 21. Тире ставится перед

членами предложения для их подчеркивания, акцентирования (в стилистических

целях). Такие члены предложения называются присоединительными.

Тире ставится для подчеркивания,

акцентирования поясняющих членов предложения, расположенных в конце

предложения. Чаще всего это обстоятельство: Это очень скверно,

как я должен был писать — из-за куска хлеба (Бун.);

…И опять побрел по улице рикша — на этот

раз к отелю (Бун.); На другой день семинаристы снова

схватились с кадетами — открыто, у Летнего сада (Кав.);

За всю весну Николай встретился с Овражним только раз — случайно, на улице (Шол.). Такое тире может быть заменено

точкой (см. § 9).

Тире может ставиться в стилистических целях после

сочинительных союзов или сочетаний их с частицами: Смерть разула

стоптанные лапти, прилегла на камень и — уснула (М. Г.); И

вот — речка (Крут.); Я имею бумаги… но — они никуда не

годятся (Г.).

§ 22. Тире ставится для

подчеркивания противопоставленных членов предложения: Страшно,

сладко, неизбежно, надо / Мне — бросаться в многопенный вал, / Вам — зеленоглазою

наядой / Петь, плескаться у ирландских скал (Бл.).

Гость:

у зимы (у кого?),с летом(с кем?),медведи(кто?),соседи(кто?),медведь(кто?),корове(кому?),не брат(кто?),охотник(кто?),лес(что?)

Пожаловаться

Гость:

У зимы( у кого? у чего? ) с летом ( с кем? с чем? ) сладу нету. Медведи ( кто? что? ) — плохие соседи ( кто? что? ). Медведь (Кто? что?) корове (кому? чему?) не брат. Охотник (кто? что?) слышит, как лес (кто? что?) дышит.

Пожаловаться

ПОХОЖИЕ ПОСЛОВИЦЫ

ПОХОЖИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.

Не знать — не стыдно, стыдно не спросить.

Кто не стучится — тому не открывают.

Кто не пробует — у того не получается.

Друг любит во всякое время, и как брат явится в минуты несчастия.

Они не курят, не пьют, не употребляют наркотики, не ругаются матом — они животные!

Не предадут, не кинут, не подставят.

И за обиду вам не отомстят, никак.

В беде не бросят, умирать вас не оставят.

Любить учитесь, люди, у собак!

Дарить себя — не значит продавать.

И рядом спать — не значит переспать.

Не отомстить — не значит все простить.

Не рядом быть — не значит не любить!

Не будь искушения, не было бы и венца; не будь подвигов, не было бы и наград; не будь борьбы, не было бы и почестей; не будь скорби, не было бы и утешения; не будь зимы, не было бы и лета.

Настоящий друг не скажет: «Фу, да она стрёмная.»

Настоящий друг скажет: «Брат, если ты ее любишь, значит,

добивайся её из-за всех сил!

§ 41. Цельные по смыслу выражения

Цельные по смыслу выражения не отделяются и не выделяются запятыми.

§ 41.1

Запятая не ставится перед подчинительным союзом или союзным словом в составе неразложимых сочетаний: сделать как следует (как полагается, как подобает); выполнить как должно (как надо, как нужно); хватать что подвернётся; явиться как ни в чём не бывало; добиваться во что бы то ни стало; приходить когда вздумается; спрятались кто куда успел; не лезть куда не следует; ночевать где придётся; бери что нравится; спасайся кто может; живите как знаете; здесь всегда можно достать что понадобится; всё было как положено; расскажите что вздумается; бери что дают; говорите как есть на самом деле; ругается на чём свет стоит; найду что делать; найду чем заняться; приглашу к себе кого пожелаю; достать что нужно (но: достать всё, что нужно); поживиться чем можно; заплатил Бог знает сколько; дать чего не жалко; картина чудо как хороша; страсть как интересно; работа что надо (но: Перечитаешь, что надо, и ответишь); достать что нужно; городит чёрт знает что.

Ср.: в языке художественной литературы: А теперь вот из милости угол отведён — и живут чем господь пошлёт (Т.); Будь что будет, а Бориса увижу! (Остр.); Будь счастлив с кем хочешь (Дост.); Мы бог знает где едем (Л.Т.); Наконец кто-то ринулся из толпы к парню и, ухватив его за плечи, крикнул что было силы (Григ.); «Угощу! Всех угощу!» — кричал Илья Игнатьевич что есть мочи (Реш.); Живу где придётся (Ч.); Они вспоминали свою молодость и болтали чёрт знает что (Ч.);«Крутой старик, — бормотал Пантелей. — Беда какой крутой!» (Ч.); Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо (М.Г.); …Палец о палец не ударил он никогда, а жил где бог пошлёт (Бун.); Кузьма даже плечами вздёрнул: чёрт знает что в этих степных головах! (Бун.); Он дойдёт бог знает до чего со своими играми (Пауст.); Дед у нас ужас какой смелый (Пауст.); Остался в чём мать родила (Ш.); Штаб остался как ни в чём не бывало там, где стоял (Сим.).

Данное правило основано на том, что фразеологические обороты не образуют придаточной части сложноподчиненного предложения и обычно эквивалентны члену предложения. Так, в сочетании говорит об этом где только можетпоследние слова имеют значение «везде». Если же какое-либо из приведенных выше и аналогичных словосочетаний употреблено не в качестве фразеологизма, то оно может образовать придаточную часть (обычно неполное предложение) и быть выделенным запятыми.

Ср.: Просторечные слова стали употреблять где нужно и не нужно («везде»). — Поставить, где нужно, недостающие знаки препинания («где это нужно»).

§ 41.2

Не разделяются запятой выражения с глаголом хотеть, образующие цельные по смыслу выражения: пиши как хочешь («пиши по-всякому»); над ним командует кто хочет; его не гоняет только кто не хочет; приходи когда хочешь; бери сколько хочешь; гуляй с кем хочешь; делай что хочешь; распоряжайтесь как хотите; напишет какую хочешь статью; выпьет какое хочешь вино; женись на ком хочешь (но: женился, на ком хотел; женится, на ком захочет — при расчлененном значении глаголов, образующих сказуемое неполного предложения).

Ср. в языке художественной литературы: Ты что хочешь думай (Л.Т.); Всё равно, зови кого хочешь (А.Т.); «Делайте что хотите», — отвечал им сухо Дубровский (П.); Пусть достанет деньги где хочет и как хочет (Купр.).

§ 41.3

Внутри сочетаний не то что, не то чтобы, не так чтобы, не иначе как запятая не ставится: Сейчас здесь не то что раньше, всё стало интереснее; Не то чтобы очень доволен, но жаловаться не могу; Время проводили не так чтобы уж очень весело; Заметка может быть набрана не иначе как петитом.

Ср. в языке художественной литературы: Я его… не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то… (Т.); Нынче не то что солдат, а мужичков видал (Л.Т.); В ту минуту я не то чтобы струсил, а немного оробел (Купр.); Чичиков называл повытчика не иначе как папаша (Г.).

§ 41.4

Запятая не ставится внутри сочетаний (не) больше чем, (не) меньше чем, (не) раньше чем, (не) позже чем и т. п., если они не содержат сравнения: Посылка весит не больше чем восемь килограммов (ср.: …не больше восьми килограммов); Он вернётся не раньше чем вечером (ср.:…не раньше вечера); Работу можно выполнить меньше чем за час; Вы были для меня больше чем другом; Документы представьте не позже чем завтра; Накладные расходы оказались выше чем ожидалось; С твоими способностями к музыке тебе надо думать не меньше чем о консерватории; Температура в инкубаторе не ниже чем нужно; К испытаниям он больше чем готов; Всё это не больше как праздные мечты; Он был больше чем художник — он был поэт; Расчёты оказались более чем приблизительными; Задание выполнено меньше чем на одну треть; Это не более как клевета; Выпуск продукции увеличился больше чем вдвое; Масленица прошла у меня хуже чем невесело (Ч.).

Но (при наличии сравнения или сопоставления): Работает не меньше, чем другие; Страдали от холода больше, чем от голода; Вернулся раньше, чем ожидали; Эта комната выше, чем соседняя; Он вернётся не позже, чем этого потребуют обстоятельства; Гостей оказалось меньше, чем ожидали; Больше, чем от физической боли, он страдал от мысли, что он теперь инвалид (газ.); Больше, чем что-либо другое, больному нужен покой; Сипягин волновался гораздо более, чем его гость (Т.).

§ 41.5

Запятая не ставится внутри сочетаний неизвестно кто (что), неизвестно какой (где, как, куда, откуда, ней), непонятно кто (что), непонятно какой (где, как, куда, откуда, чей), безразлично кто (что), безразлично какой (где, как, куда, откуда, чей), всё равно кто (что), всё равно какой (где, как, куда, откуда, чей); пришёл неизвестно зачем; спросил меня непонятно о чём; передайте безразлично кому; разместить приезжих всё равно где.

Ср.: Увидел старик поутру мерина куцего и загоревал: без хвоста всё равно что без головы — глядеть противно (А.Т.).

Примечание. В зависимости от контекста возможна различная пунктуация при употреблении приведенных выше слов; ср.: Неизвестно, когда он придёт — при слове неизвестно имеется придаточная часть; Запасных деталей нет, и неизвестно, когда будут — в придаточной части неполное предложение; Он вернётся, но неизвестно когда — в придаточной части предложение, состоящее из одного союзного слова; Он вернётся неизвестно когда — цельное выражение; Он вернётся, но когда — неизвестно — тире после предшествующей придаточной изъяснительной (см. § 38).

§ 41.6

Запятая не ставится перед сочетанием вопросительно-относительного местоимения кто, что, какой и др. или наречия где, куда, откуда и др. со словами угодно и попало, так как в этих случаях образуются цельные выражения со значением слова или словосочетания: кто угодно («любой»), что угодно («все»), какой угодно («всякий»), где угодно («везде»), куда угодно («всюду»), когда угодно («всегда»), откуда угодно («отовсюду»), сколь ко угодно («много») и т. д.; кто попало(«безразлично кто»), как попало («безразлично каким образом»), какой попало («безразлично какой») и т. д. Например: Это может сделать кто угодно; Он уходил из дому когда, куда и на сколько угодно (но: Я мог петь, сколько мне тогда было угодно — при потере фразеологической цельности); Пришёл и взял что попало; Рыли где попало.

Ср. в языке художественной литературы: Дайте мне ответ какой угодно и когда угодно (Т.); Я готов ждать сколько вам угодно (Т.); …Все мне дают взаймы сколько угодно (Г.); Это вы найдёте где угодно (Триф.); Дедушку разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало (Кат.); Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало… бабка начала укладывать поленницу (Гайд.).

То же при сочетаниях сколько угодно и сколько влезет: На людей, подобных Базарову, можно негодовать сколько душе угодно, но признавать их искренность — решительно необходимо (Д.П.); Ну ребята, грейся теперь сколько влезет (Вер.).

§ 41.7

Запятая не ставится внутри выражений типа есть чем заняться, есть над чем поработать, было о чём подумать, найду куда обратиться, не нахожу что сказать, осталось на что жить, состоящих из глагола быть или найти (найтись), остаться и вопросительно-относительного место имения или наречия (кто, что, где, куда, когда и т. д.) и неопределенной формы другого глагола: Тебе есть в мире что забыть (Л.); Бранить есть кому, кормить — некому (Даль); Есть чему и нравиться (Пис.); И нашу интеллигенцию есть за что любить, есть за что уважать (М.Г.); Есть над чем задуматься; Нашли чем удивить; Не нашёлся что сказать; У нас будет чем козырнуть; Нашла где модничать; Есть когда с тобой болтать!; Было отчего приуныть; Друзьям есть о чём поговорить; Ребятам было где проводить свободное время; Нам было в чём упрекнуть его.

§ 41.8

Запятыми не выделяются сочетания кто ни на есть, что ни на есть, какой ни на есть и т. п.: Вы охотно допустите, чтоб кто ни на есть… собственноручно в вашей физиономии симметрию исправил (С.-Щ.); Это была самая что ни на естьобыкновенная женщина (Эр.); …Я лучше погляжу, как вы работаете, — всё какой ни на есть опыт перейму (Е.М.).

§ 41.9

Запятая не ставится перед союзом что в выражении только и…что, за которым следует существительное или местоимение: Только и денег что пятак в кармане; Только и всего что рубашка на теле; Только и развлечений что кино раз в неделю; Только и свету что в окошке; Только и разговоров что о них двоих.

Но если конструкция, содержащая в первой части сложную частицу только и, глагол делать (сделать, знать) и союз что, имеет во второй части глагол, то перед что запятая ставится: С дедушкой они только и делали, что играли в шахматы(Усп.); С девяти утра до шести вечера только и знаешь, что торчишь здесь (Купр.); Только и делает, что болтает; Только и сделал, что отказался; Только и знает, что ходит из угла в угол. Постановка запятой в подобных предложениях объясняется тем, что они являются сложными: вторая часть с союзом что показывает, что ограничивается чья-либо деятельность, а сложная частица только и в первой части указывает на это ограничение.

То же, если вторая часть является придаточной частью сложноподчиненного предложения: Только и нового, что зайцы совещаются, как им орлов прогнать (Л.Т.).

§ 42. Сравнительный оборот

§ 42.1

Запятыми выделяются или отделяются сравнительные обороты, начинающиеся союзами будто, как будто, словно, нежели, чем, точно, что: Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу (П.); С высоты мне виделась Москва, что муравейник (П.); И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме (Гонч.); …А волоса у неё [русалки] зелёные, что твоя конопля (Т.); Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты (Т.); К концу охоты утки, словно на прощание, стали подниматься целыми стаями (Т.); Но именно потому, что Александра Гавриловна горячится, она проигрывает чаще, нежели муж (С.-Щ.); Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба (М.-С.);Пантелеймон… сидит на козлах, протянув вперёд прямые, точно деревянные, руки (Ч.); Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребёнок (Ч.); Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная (Ч.); На Красной площади, будто сквозь туман веков, неясно вырисовываются очертания стен и башен (А.Т.); Лучше поздно, чем никогда (посл.).

Запятые в этих случаях не ставятся, если обороты носят фразеологический характер: Что пристал словно банный лист? (Т.); Ты что это точно муху проглотила? (М.-С); Как вспоминаю я свои старые-то понятия, меня вдруг словно кто варом обдаёт (Остр.); Изменники точно в воду канули (Н.Н.); Точно из-под земли выросла коляска на шинах (Алт.); Один Смольников был словно на иголках (Копт.). В некоторых предложениях фразеологизмы выступают в роли сказуемого, а не сравнительного оборота.

§ 42.2

Не выделяются запятыми сравнительные обороты с указанными союзами, если они входят в состав сказуемого или тесно связаны с ним по смыслу: Звёзды на тём ном небе словно блёстки, рассыпанные по бархату; Он смотрит на жизнь будто сквозь розовые очки; Вода в заливе как будто чёрная тушь; Могучий дуб точно воин в доспехах; Весёлая песня что крылатая птица: уносится далеко, далеко; В прошлое мы смотрим будто сквозь хрустальную призму; Мы с ним словно родные братья; Стоит словно вкопанный; Огни фонарей словно маяки (об отсутствии тире в этих случаях см. § 5).

§ 42.3

Запятыми выделяются или отделяются сравнительные обороты с союзом как в следующих случаях:

1) если они обозначают уподобление (как имеет значение «подобно»): Перстами лёгкими, как сон, моих зениц коснулся он (П.); Её уста, как роза, рдеют (П.); Разбитый в прах, спасаяся побегом, беспечен он, как глупое дитя (П.); …И падшими вся степь покрылась, как роем чёрной саранчи (П.); Как на досадную разлуку, Татьяна ропщет на ручей (П.); Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка (Л.); И грусть на дне старинной раны зашевелилася, как змей (Л.); И, как немые жертвы гроба, они беспечны были оба (Л.); Как барс пустынный, зол и дик, я пламенел (Л.); Под ним, как океан, синеет степь кругом (Кр.); И видел он себя богатым, как во сне (Кр.); Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи (Тютч.); И озлобленные боем, как на приступ роковой, снова волны лезут с воем (Тютч.); …Сии светила, как живые очи, глядят на сонный мир земной (Тютч.); И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы (Тютч.); Вот с неба звёзды глянут, и, как река, засветит Млечный Путь (Фет); Как чайка, парус там белеет в высоте (Фет); Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка (Т.); На самом дне, сухом и жёлтом, как медь, лежали огромные плиты глинистого камня (Т.); Как женщину, ты родину любил (Н.); Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна (С.-Щ.); Офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица (Л.Т.); Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его (Л.Т.); Старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную (Л.Т.); Я страдала за милого, доброго Ивана Андреича, как за сына (Л.Т.); Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу (Л.Т.); Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием (Л.Т.); Угрюмо и строго маячили высокие, чёрные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки (М.Г.); …Пили бабушкины наливки — жёлтую, как золото, тёмную, как дёготь, и зелёную (М.Г.); Чуть я что — и пойдёт меня есть, как ржа железо (М.Г.); Оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями (М.Г.); …У Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха (М.Г.); Слова у нас, до важного самого, в привычку входят, ветшают, как платье (М.); Я через всю свою жизнь, как через тысячу лет, пронёс это воспоминание (Пришв.); Влечёт-то ведь тайна, заманчивая, как вечный родник, бьющий из сокровенных недр (Фед.); На улице было множество людей, как в праздник (Тих.); Молнии, как галстуки, по ветру летят (Багр.); А жена уже в дверях и сковородник, как ружьё, на изготовке держит (Ш.); И обнялись, как братья, отец и мальчик-сын (Тв.).

Ср. также: Год, как жизнь (название кинофильма), — «год подобен жизни», а не «год есть жизнь» (ср.: Небо как море, где союзом как присоединяется сказуемое); Статная фигура вырисовывалась, как изваяние («вырисовывалась подобно изваянию», а не «вырисовывалась изваянием»; см. ниже); Глядят на нас хуторяне, как не знаю на кого; Друзья, как во сне, вышли на улицу; Низко подвешенные лампочки светились, как в тумане; В тот день Мария, как буря, влетела в хату; Поговорим, как мужчина с мужчиной; Располагайте мною, как другом; Каждое его слово, как огонь, обжигает; Распространялась клевета, как зараза; Последнее слово он сказал, как отрубил; Она не могла сидеть сложа руки, работала, как поёт птица — сравнение выражено не оборотом, а целым предложением; Ему хотелось, как ребёнка, погладить её по голове — препозитивный сравнительный оборот.

Сравнительный оборот может содержать в себе оттенок причинного значения: Васенда, как человек положительный и практический, нашёл невыгодным закреплённое место (Пом.) («будучи человеком положительным»); Она была, как меньшая, любимица отца (Л.Т.) («поскольку она была меньшая»); Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись (Купр.); Он отбросил это мимолётное подозрение, как внушённое его мнительностью; Освободить, как не справившегося с работой… (ср. с постановкой запятой при приложении с союзом как с причинным оттенком значения; см. § 19, п. 7);

Примечание. Сравнительный обороте союзом как, находящийся в середине предложения, отделяется запятой, если нужно показать, к какой части предложения он относится: Я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки (Т.) — не «слабой, как лист», а «дрожавшей, как лист»; Я мчался на лихом коне, как ветер волен и один — не «мчался, как ветер», а «волен и один, как ветер»; Зацепившись за что-то платьицем, маленькая девочка, хорошенькая и нарядная, как кукла распласталась — не «нарядная, как кукла», а «распласталась, как кукла».

2) если в основной части предложения имеется указательное слово (так, такой, тот, столь): Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского (П.); Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринуждённо, как на Невском проспекте (Г.); Черты лица его были те же, как и у сестры (Л.Т.); Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба (Ч.); Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви (М.Г.); …Я всё сделаю, чтобы стать такой, как она (Пан.); Редко встречаешь столь интересного человека, как он.

Но: Наша группа досрочно сдала все зачёты, так же как параллельная — без расчленения сложного союза (см. § 34, п. 1);

Примечание. В предложениях, в которых сравнительный оборот выражен посредством слов такой (такие)… как… и другие, возможна двоякая пунктуация, в зависимости от того, включается ли сочетание и другие в состав сравнительного оборота или выводится за его пределы. Ср.: Жизнь крестьянства изображали в своих произведениях такие писатели, как Тургенев, Некрасов, Чехов и другие (сочетание и другие входит в состав сравнительного оборота). — Резко изменили свой облик такие города, как центры областей и районов, и другие (сочетание и другие не включается в состав сравнительного оборота).

3) если оборот начинается сочетанием как и: К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старой няньке (Пауст.); В её глазах, как и во всём лице, было что-то необычное; Дети, как и взрослые, должны быть приучены к соблюдению правил общежития; Как и на прошлогодних соревнованиях, впереди оказались спортсмены Российской Федерации;

4) если оборот выражен сочетаниями как правило, как исключение, как обычно, как всегда, как прежде, как сейчас, как теперь, как нарочно и т. п.: Вижу, как теперь, самого хозяина (П.); Экая досада! Как нарочно, ни души! (Т.) — в значении вводного слова; Она теперь стала снова стройной и тонкой, как прежде (М.Г.); День начался, как всегда, в густом тумане (Обр.); Помню, как сейчас, эту встречу во время экспедиции; Запятыми, как правило, выделяются деепричастные обороты; Как исключение, вам будет разрешена пересдача экзамена; Возгорелся спор об обрядах вообще, — допустимы ли обряды, как таковые, не питают ли они суеверия и предрассудков (Вер.); Для выполнения работы понадобится, как минимум, целый месяц; Спортсмены готовились к Олимпиаде, как никогда, напряжённо;

Примечание. Указанные сочетания не выделяются запятыми, если входят в состав сказуемого или тесно связаны с ним по смыслу: Вчерашний день прошёл как обычно — т. е. по обыкновению; Осенью и зимой густые туманы в Лондоне бывают как правило; Всё шло как всегда; В наше время экономика многих стран зависит от климата как никогда прежде.

5) в оборотах не кто иной как и не что иное как: Спереди Рейнский водопад не что иное, как невысокий водяной уступ (Жук.); На мгновенье ему показалось даже, что это не кто иной, как Валько, мог дать Володе Осьмухину такое задание(Ф.).

Ср. также: Кто, как не он, может выполнить вашу просьбу; Он, как никто, умеет вовремя прийти на помощь.

§ 42.4

Обороты с союзом как не выделяются запятыми:

1) если на первый план выступает значение обстоятельства образа действия (обороты с как можно заменить в этих случаях формой творительного падежа существительного или наречием): Как град посыпалась картечь (Л.) (ср.: посыпалась градом); Как демон коварна и зла (Л.) (ср.: демонически коварна); В гневе он как гром загремел, как сталь засверкал; Конь как буран летит, как вьюга спешит; Как зарницы в небе они запылали, как огненный дождь с неба упали; Я посмотрел на неё как дурак (Т.);

Примечание. При анализе подобных примеров мы исходим из авторской пунктуации и пытаемся ее объяснить, что, как известно, является делом весьма сложным. Так, сопоставляя приведенные выше два предложения из стихотворений М. Ю. Лермонтова с его же фразой Она ускользнёт, как змея, порхнёт и умчится, как птичка, мы можем допустить, что в последнем случае автору важно было создать художественные образы путем, так сказать, чистого сравнения (подобно змее, подобно птичке, хотя сравнение сохраняется и в сочетаниях ускользнёт змеёй, умчится птичкой, но с добавочным оттенком образа действия).

Точно так же в стихе Гляжу, как безумный, на черную шаль (П.) значение «подобно безумцу» преобладает над значением «гляжу безумцем». Поэтому некоторые предложения допускают двоякое толкование и, следовательно, двоякую пунктуацию; ср.: Он умер, как настоящий герой («подобно герою»). — Он умер как настоящий герой («умер героем»).

2) если основное значение оборота — приравнивание или отождествление: …Ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей (Л.) (ср.: …любил меня, считая своей собственностью — т. е. отождествляя меня со своей собственностью); Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью, вам ещё неизвестной (Л.) (ср.:…приравнивая меня к своим пациентам); [Иудушка] подавал свой камень как единственное, что он мог дать (С.-Щ.) ;

3) если союз как имеет значение «в качестве» или обо рот с союзом как характеризует предмет с какой-либо одной стороны (см. § 19, п. 7): Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених (П.); Итак, я вам советую как приятель быть осторожнее (Л.); Я говорю как литератор (М.Г.); Мы знаем Индию как страну древнейшей культуры; Я сохраню это письмо как память; Они разговаривают как чужие; Мы встретились как старые знакомые; Покупается и продаётся как товар не труд, а рабочая сила; Исследователи космоса остановились на собаках как достаточно высокоорганизованных животных; Переговоры с ним надлежало вести как с равной стороной; Пётр I не считал для себя зазорным работать как простой плотник; Юрий Гагарин вошёл в историю как первый в мире космонавт;

Примечание. Некоторые случаи допускают двоякую пунктуацию в зависимости от оттенков значения, определяемых контекстом; ср.: Рецензируемую книгу можно рекомендовать как пособие для студентов («в качестве пособия»). — Следует признать, что, как пособие для студентов, рецензируемая книга имеет ряд существенных недостатков («будучи пособием» — с причинным оттенком значения).

4) если оборот образует именную часть составного сказуемого или по смыслу тесно связан со сказуемым (обычно в этих случаях сказуемое не имеет законченного смысла без сравнительного оборота): Марья Ильинична сидела как на иголках (П.); Одни как изумруд, другие как коралл (Кр.) (см. § 5, прим.); Она сама ходила как дикая (Гонч.); Как ребёнок душою я стал (Т.); «Город как город», — хладнокровно заметил Базаров (Т.); Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его как хана (Л.Т.); Отец и мать ей как чужие (Доброл.); Наш сад как проходной двор (Ч.); Я смотрел как очарованный (Арс.); Повести мои оценивались как смешные или скверные анекдоты (М.Г.); Все относились к Ване как к своему человеку (Пришв.); Поэма была произнесена как признание (Фед.); Брызги и волны были как в жизни (Фед.); Я говорю о поэте Николае Тихонове как о счастливейшей писательской судьбе (Фед.); Как солнышко она (Сейф.); Он говорил о привычных вещах как о чём-то необычайно интересном (Пауст.); Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы» (Пауст.); На здешнем базаре как на любом базаре; Он сидел как громом поражённый; Всё как на картинках: и горы, и лес, и вода; Чувствуйте себя как дома; Эти слова он произнёс как хорошо воспитанный человек; Всё как обычно, только часы стали; Лоб был как белый мрамор; Вид у нас был как у последних разбойников; Всё как у людей; Скота у них как муравьев в муравейнике; Волосы у девочки как солома; Этот звук был как звонок будильника; Вся жизнь его как светлый праздник; Душонка у тебя как у зайца; На войне как на войне; Она ему как мать родная; В лучших своих произведениях писатель предстаёт как создатель глубоко реалистических картин действительности; Тучи как свинцовые; Через несколько лет наш посёлок будет как город; Вы эту рыбу разварите, и она сделается как масло; высушите, и сделается как камень; Платье стало как тряпка; Все поняли это замечание как возражение; Они переживали смерть соседа как личное горе; О нём отзывались как о честном человеке; Вела себя как хозяйка; Он живёт как с повязкой на глазах; К подземным огням люди всегда относились как к страшному врагу; Пьеса написана как комедия;

Его сразу приняли как своего; Читатели воспринимают его книги как учебник жизни; Он выглядел как человек больной; Актёр остался в истории театра как большой артист; В баснях звери ведут себя как люди; Эта мелодия создана Глинкой, но она воспринимается как подлинно народная; Я принимаю ваш отзыв как знак одобрения; Мнение это рассматривается как гипотеза; О «Герое нашего времени» Лермонтова Белинский говорил как о романе; С ним обошлись как с незваным гостем; Я за ними как за детьми хожу; Многие выступления выглядят как самоотчёты; Жизненное правдоподобие входит как обязательный элемент в художественную правду; Это воспоминание лежит на мне как камень; Оставьте всё как есть; Лучше всего сохранить как было; Будем принимать факты как таковые.

Другие примеры: чувствовать себя как в родной стихии; ведёт себя как невменяемый; понять как намёк; воспринимать как похвалу; осознать как опасность; приветствовать как друга; смотреть как на ребёнка; оценить как достижение; рассматривать как исключение; принять как должное; представить как совершившийся факт; квалифицировать как нарушение закона; отметить как большой успех; интересовать как новинка; выдвигать как проект; обосновать как теорию; сложиться как традиция; высказать как предположение; истолковать как отказ; определить как особый случай; характеризовать как тип; выделяться как талант; оформить как официальный документ; прозвучать как призыв; входить как составная часть; фигурировать как представитель; ощущаться как чужеродное тело; существовать как независимая организация; возникнуть как нечто непредвиденное; развиваться как прогрессивное начало; выполнить как срочное задание; осмыслить как нечто новое; формироваться как художник и т. п.;

Примечание. Некоторые предложения допускают двоякую пунктуацию в зависимости от их истолкования; ср.:

Я относился к нему как к брату («он мне брат»). — Я относился к нему, как к брату («по-братски», «он мне не брат»);

Он работал как батрак («в качестве батрака», «батраком»). — Он работал, как батрак («много», «подобно батраку»).

5) если сравнительному обороту предшествует отрицание не или слова совсем, совершенно, почти, вроде, точь-в-точь, именно, просто, прямо и т. п.: Я воспитал в себе это чувство праздника не как отдыха и просто средства для дальнейшей борьбы, а как желанной цели (Пришв.); [Андрей Белый] отдавался языку именно как шаман, отдающийся самовозбуждению (Фед.); Было светло, почти как днём; Дети иногда рассуждают совсем как взрослые; Волосы у девочки вьются точь-в-точь как у матери;

6) если оборот имеет характер устойчивого сочетания: Олени отбежали немного и остановились как вкопанные (Арс.); У Льва как гору с плеч свалило (Кр.); Разбойник мужика как липку обобрал (Кр.); А через несколько недель как гром среди ясного неба разнеслась весть… (Верш.); При муже, при покойнике, как за каменной стеной жила, ни во что не входила (Остр.); Дождь лил как из ведра (С.-Щ.); Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло (Лавр.); Молодые супруги был счастливы, и жизнь их текла как по маслу (Ч.); [Шарманщик] для удовольствия людского трудится как заведённая машина (Дост.); Исповедь твоя мне нужна как собаке пятая нога (Ш.);Ведь она жила с фельдшером как кошка с собакой (Ч.); Попадётся дурак как кур во щи, помяни мое слово (Вирта); Ты пишешь как курица лапой (М.-С.); Поможет ему рыхление как мёртвому припарки (Ник.); Поедет. Не таких обламывали. Как миленький поедет (Арб.); И было бы у него какое-нибудь прошлое — так ведь все же его знают как облупленного (Ф.); Жалко, времени мало, — десять-то дней пролетят как одна минута (Саян.); Как осиновый лист затряслася Алёна Дмитриевна(Бел.); Да что вы стоите как пень? (Лавр.); Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе; когда же он ушёл назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели (Ч.); Зайдёт в купе парень, растянет меха у аккордеона или трёхрядки, и все заботы как рукой снимет (Сол.);…Старинные книги как свои пять пальцев знал (М.-П.); Нашего брата там как сельдей в бочке (Г.-М.); Заткни свой фонтан красноречия и не ври как сивый мерин (Стан.); Тятенька со всей душой драл бы меня как Сидорову козу… (Гл.); Ты от меня убегаешь как чёрт от ладана (Баб.).

Примечания:

1. Запятая в этих случаях обычно отсутствует, если сравнительный оборот выступает в роли сказуемого. Когда же речь идет именно о сравнительном обороте, то в одинаковых условиях запятая может быть, а может и не быть. Ср.:

Вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер (Л.Т.). — На Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды (Кор.);

Сальные свечи… берегли как зеницу ока (С.-Щ.). — Надо, как зеницу ока, хранить память о лучших людях своей страны;

В третьем батальоне прямое попадание в окоп. Сразу одиннадцать человек как корова языком слизала (Сим.). — …Во дворах, под сараем всё чисто, как корова языком слизала (Сер.);

Отсюда вся громадная территория порта обычно была видна как на ладони (Кат.). — С вершины все окрестности были видны, как на ладони (Закр.);

…Тогда вдвоём с тобой мы разыграли бы жизнь как по нотам (М.Г.). — План, выработанный командиром… был в тот день разыгран, как по нотам (Пол.);

…Он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и всё пойдёт как по писаному (Ш.). — Хозяйка подробно и без всяких упущений расскажет вам, как по писаному, историю всего окружающего вас благоденствия (Усп.);

Каких бед с ним не было! Два раза из проруби вытаскивали, а ему всё как с гуся вода (Остр.). — Это, брат, такой человек: другому, как с гуся вода, а он всё к сердцу принимает (Эрт.) (лучше бы без запятой);

За таким фельдфебелем командир роты как у Христа за пазухой (Брык.). — Благодарите Всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой (Ш.).

2. Вопрос о пунктуации при сравнительных оборотах, в частности при сравнениях идиоматического характера, не может решаться в отрыве от характера самих оборотов (сравнения общеязыкового типа или художественные сравнения, иногда индивидуально-авторские), состава устойчивых сочетаний, как он представлен в толковых и фразеологических словарях, и т. д.

Приводим перечень наиболее распространенных устойчивых сочетаний с союзом как (по данным словарей и по наблюдениям над текстами разных жанров): белый как лунь (как бумага, как мел, как полотно, как снег); беречь как зеницу ока; бледный как смерть; блестит как зеркало; болезнь как рукой сняло; бояться как огня; бродит как неприкаянный; бросился как безумный; бубнит как пономарь; вбежал как сумасшедший; вертится как белка в колесе; видно как на ладони; вижу как днём; визжит как поросёнок; висит как плеть; висит на шее как жёрнов; все как на подбор; вскочил как ошпаренный (как подхлёстнутый, как ужаленный); глуп как пробка; гол как сокол; голодный как волк; грязный как свинья; далёк как небо от земли; дрожал как в лихорадке; дрожит как осиновый лист; ждать как манны небесной; живуч как кошка; заснул как мёртвый; застыл как неживой; здоров как бык; злой как собака; знать как свои пять пальцев; катался как сыр в масле; качается как пьяный; красив как Бог (но перед собственным именем: красив, как Аполлон; ср.: быстрый, как Аякс; мудрый, как Соломон; сильный, как Геркулес, и т. п.); красный как рак (как кровь); крепок как дуб; кричит как оглашенный; лёгкий как перышко; летит как стрела; липкий как смола; лопнул как мыльный пузырь; лупить как Сидорову козу; лысый как колено; льёт как из ведра; машет руками как мельница; медлительный как черепаха; мечется как угорелый (как дикий зверь); мокрый как мышь; молчит как рыба; мрачный как туча; народу как сельдей в бочке; не видать как своих ушей; нем как могила; неповоротлив как слон; неуклюж как медведь; носится как шальной; нужен как воздух; один как перст; остался как рак на мели; остановился как вкопанный; острый как бритва (как нож); отличаться как небо от земли; побледнел как полотно; побрёл как побитая собака; повторял как в бреду; пойдёшь как миленький; поминай как звали; поразить как обухом по голове; порхал как мотылёк; пошёл ко дну как камень; преданный как собака; пристал как банный лист; пронёсся как ураган; пропал как в воду канул; пуглив как серна; пылал как в огне; работал как проклятый; растаял как снег; расти как грибы после дождя; свалился как снег на голову; свеж как огурчик; сидел как на иголках (как прикованный, как на угольях); сладкий как мёд; слепой как крот; слушал как заворожённый; смотрел как зачарованный; спал как убитый; стоит как пень; стройный как кедр ливанский; твёрдый как гранит (как камень); темно как ночью; толстый как бочка; тощий как скелет; труслив как заяц; упёрся как баран; упрям как осёл; устал как собака; хитёр как лиса; хлещет как из ведра; ходит как в воду опущенный; холодный как лёд; чёрный как сажа (как трубочист, как чёрт); чувствовать себя как дома; шатался как пьяный; шёл как на казнь; шипит как змея; ясно как Божий день и др.

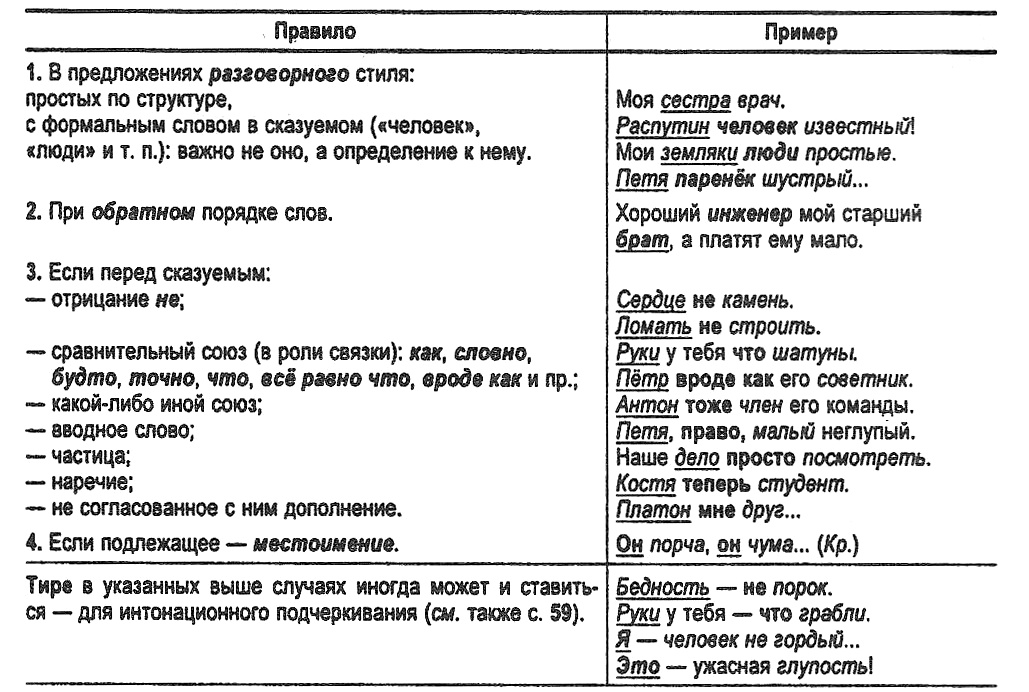

Тире, как правило, используется в бессоюзных сложных предложениях для указания на характер смысловой связи между его частями. Однако, существуют и другие случаи употребления этого знака препинания.

Постановка тире регулируется следующими правилами русской грамматики:

1. Тире ставится в предложениях с составным именным сказуемым, между подлежащими и сказуемым. В предложениях такого рода, сказуемое, как правило, является родовым понятием по отношению к подлежащему. Например:

- Тигр – хищник;

- Корова – парнокопытное;

- Береза – дерево;

- Старшая сестра моя – учительница;

- Старшая сестра – моя учительница.

Примечание 1. Однако если подлежащим и сказуемым стоит отрицательная частица «не», тогда тире не ставится:

- Бедность не порок;

- Гусь не птица.

Примечание 2. Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если они используются в вопросительном предложении, и подлежащее выражено местоимением, например:

- Кто твоя мать?

2. Если в предложении подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое неопределенной формой глагола (инфинитивом), или они оба выражены инфинитивом, тогда между ними ставится тире, например:

- Тебя любить – нервы трепать;

- Желание каждого человека – любить и быть любимым.

3. Тире ставится перед словами «это», «значит», «это есть», «вот» и др. в предложениях, где сказуемое выражено именем существительным в именительном падеже или инфинитивом. Как правило, эти слова служат для присоединения сказуемого к подлежащему, а так же указывают на то, что сейчас последует сравнение или определение, например:

- Желание – это есть потребность человека вопреки всем невзгодам сделать свою жизнь лучше;

- Романтика – это прогулки под луной и полные восхищения глаза;

- Верность – вот оплот истинных человеческих отношений, доверие – вот твердыня крепкой семьи.

4. Тире ставится в предложениях с перечислениями перед обобщающим словом. Например:

- Мечты, надежды, красота – все поглотит неумолимое течение времени;

- Ни ее слезы, ни полные мольбы глаза, ни печаль – ничто не могло заставить его вернуться обратно.

5. Тире ставится перед стоящим в конце предложения приложением в двух случаях:

а) Если перед приложением можно без искажения смысла предложения поставить конструкцию «а именно», например:

- Я не слишком люблю это животное — кошку.

- В разговоре он требовал одного — правильности.

- Я подчиняюсь только одному человеку — отцу.

б) Если при приложении используются пояснительные слова, и автору требуется дополнительно обозначить самостоятельность этой конструкции, например:

- Со мною был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу (Лермонтов).

6. Тире ставится между двумя сказуемыми или между частями сложного предложения в том случае, если автору нужно неожиданно присоединить или резко противопоставить их по отношению друг к другу. Например:

- Я зашла в комнату, не думая там кого-нибудь увидеть, — и замерла.

- Я скорее к Петьке — а там уж все.

- Хотел объехать целый свет — и не объехал сотой доли (Грибоедов).

- Хотела сесть за шитье — а иголка колола пальцы, хотела сварить кашу – молоко убежало.

Примечание 1. Для того чтобы усилить оттенок неожиданности, тире может быть поставлено и после сочинительных союзов, которые связывают части одного предложения. Например:

- Оформляй отпуск — и вперед к семье.

- Очень хочется сойти туда к ним, познакомиться, но — боюсь (М. Горький)

Примечание 2. Кроме того, для еще большего эффекта неожиданности тире может отделять любую часть предложения, например:

- И съела бедного певца — до крошки (Крылов).

- И кинул дед ерша – в речку.

Согласно правилам русского языка, в этих предложениях тире ставить не нужно. Однако оно ставится только для того, чтобы лучше передать смысл и отразить то, что происходило в действительности.

7. Тире ставится между частями бессоюзного сложного предложения в том случае, если вторая часть содержит в себе результат или вывод из того, о чем говорилось в первой, например:

- Хвалы приманчивы — как их не пожелать? (Крылов).

- Луна вычертила дорожку по морю – легким покрывалом легла ночь.

8. Тире ставится между частями бессоюзного сложного предложения в том случае, если между ними существует вид связи «придаточная часть – главная часть»:

- Назвался груздем — полезай в кузов.

- Лес рубят — щепки летят.

9. Тире ставится для того, чтобы указать границу распада простого предложения на две словесные группы.Делается это только в том случае, если иными средствами выделить этот распад не получается. Например:

- Вот и я говорю: парням – это надо?

Очень часто такой распад наблюдается при пропуске одного из членов предложения, например:

- Маринке за хорошую учебу – путевку на море, а Егорке – новый компьютер.

- Я волю – в кулак, сердце – из груди, да и рванула за ним.

- Мне всё послушно, я же — ничему (Пушкин).

10. Кроме того, при помощи тире выделяют:

а) Предложения и слова, употребляемые в середине предложения и служащие для пояснения сказанного, но только в том случае, если скобки могут ослабить связь между вставкой и поясняемым, например:

- Вот – делать нечего – я к нему в телегу-то и села.

- Как вдруг — о чудо! о позор! — заговорил оракул вздор (Крылов).

- И всего только раз – да и то случайно – я с ним заговорила.

б) Распространенное приложение в том случае, если оно стоит после определяемого существительного и нуждается в подчеркивании собственной самостоятельности, например:

- Старший урядник — бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу — скомандовал «строиться» (Шолохов).

- Перед дверями клуба — широкого бревенчатого дома — гостей ожидали рабочие со знамёнами (Федин).

в) Однородные члены предложения, если они стоят в середине предложения и нуждаются в особом выделении, например:

- Обычно из верховых станиц — Еланской, Вёшенской, Мигулинской и Казанской — брали казаков в 11-12-й армейские казачьи полки и в лейб-гвардии Атаманский (Шолохов).

- И снова все та же картина – кособокие домишки, дорожные рытвины и грязные лужи – открылась моему взору.

11. Тире может использоваться как дополнительный знак препинания после запятой в предложениях, где есть два повторяющихся слова, причем нужно это повторение для того, чтобы связать одну часть этого предложения с другой. Например:

- Я знала очень хорошо, что это был муж мой, не какой-нибудь новый, неизвестный человек, а хороший человек, — муж мой, которого я знала, как самоё себя (Л. Толстой).

- Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все без исключения, самые важные, самодовольные люди, — все у него в руках (Л. Толстой).

12. Тире ставится после группы придаточных перед главной частью сложного предложения для того, чтобы подчеркнуть распад на две смысловые части. Например:

- А вот стоило оно того или нет – это уж не мне решать.

- Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что делал и как делал, — мы этого не знаем (Добролюбов).

13. Тире ставится в парных конструкциях, означающих какие-либо временные, пространственные или количественные рамки, и в этом случае синонимично паре предлогов «от…до», например:

- Рейс Новосибирск – Москва,

- 1991 – 2001,

- Десять – двенадцать граммов.

14. Тире ставится между двумя именами собственными, если в совокупности они называют какое-либо учение или открытие:

- Физический закон Бойля — Мариотта.

Когда не ставится тире между существительными

Между подлежащим (группой подлежащего) и сказуемым (группой сказуемого) из всех знаков препинания употребляется только тире. Тире между подлежащим и сказуемым ставится на месте отсутствующей связки.

Тире между подлежащим и сказуемым СТАВИТСЯ :

| Тире ставится | Примеры |

| При отсутствии связки в составном именном сказуемом, если: а) оба главных члена предложения выражены существительным в И. п. | Слово — полководец человечьей силы (В. Маяковский). |

В камни стрелять — стрелы терять (М. Горький).

Выгонять перед вечером и пригонять

Четыре — чётное число.

Два новых издания автора — хороший подарок читателю.

Тире между подлежащим и сказуемым НЕ СТАВИТСЯ :

| Тире не ставится | Примеры |

| Если: |

Ртуть тоже металл.

Девушка умна и красива.

Тире в неполном предложении

В неполных предложениях тире обычно ставится при пропуске сказуемого или других членов предложения, если они восстанавливаются из текста самого предложения, чаще всего сложного: В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и жалостью . (А. Фадеев) Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее — подходили к ней . (К. Симонов)

Схема «Тире между подлежащим и сказуемым»

Конспект урока «Тире между подлежащим и сказуемым«.

Когда в предложении ставится тире? В каком предложении ставится тире?

Тире – особый знак препинания. С одной стороны, допуск его использования довольно широк, так как этот знак считается «авторским», именно его часто используют для интонационных выделений, логического выделения и членения предложения, а также для создания особого ритма звучания как стихотворной, так и прозаической речи. В этом смысле любой автор текста, кажется, сам решает, в каком предложении ставится тире. Во многих случаях авторские тире вполне оправданы, статус этого пунктуационного знака позволяет довольно «вольно» трактовать необходимость его использования. С другой стороны, случаев, когда в предложении ставится тире, довольно много, но нередко постановка этого знака выглядит явно ошибочной и происходит не от желания подчеркнуть в предложении особые смыслы, а от незнания правил. Наконец, отсутствие знака в том месте, где он предполагается правилом, – это серьезная пунктуационная ошибка.

Между подлежащим и сказуемым

Пожалуй, самый типичный и распространенный случай, когда в предложении ставится тире, – это его необходимость между подлежащим и сказуемым, и именно этот случай обычно вызывает самое большое количество вопросов, следовательно, и ошибок.

Итак, этот знак между подлежащим и сказуемым обязательно ставится в том случае, если главные члены предложения выражены именем существительным в именительном падеже, количественным числительным в именительном падеже или инфинитивом.

Моя собака – настоящий друг.

Говорить о чем-то с твоей мамой – обрекать себя на долгие расспросы на пикантные темы.

Его единственная надежда – поехать к выдающемуся профессору-медику.

Не захотеть прикоснуться без него к такой вкусноте – настоящая любовь.

При этом между главными членами предложения должен отсутствовать глагол-связка «есть», «быть». Тире не ставится, например, в следующих случаях:

Его кошка была для него домом и семьей.

Слушать его было настоящим мучением.

Настоящим праздником для детей было поехать за город на машине.

Тире не ставится также, если сказуемое содержит отрицание:

Твоя мама не силач, почему ты не поможешь ей нести братика?

Между подлежащим и сказуемым перед словами «это», «вот», «значит»

Распространенная ошибка – не ставить знак между подлежащим и сказуемым в том случае, если между ними есть слова «это», «вот», «значит». Эти слова никак не влияют на конструкцию предложения с точки зрения необходимости ставить тире. Перед этими словами тире ставится в обязательном порядке. В этих случаях место, где ставится тире в предложении, структурно ничем не отличается от такого же места без этих слов.

Держать на руках своего ребенка – это настоящее счастье.

Согласиться на такую должность – это большая ответственность.

Читать детям стихи и сказки на ночь – значит доставлять им большое удовольствие и готовить их к самостоятельному чтению.

Корней Чуковский – вот настоящая радость моего детства!

Между местоимением и существительным

Еще один случай, когда в предложении ставится тире, – это некоторые предложения, в которых основа выражена личным местоимением (подлежащее) и существительным в именительном падеже (сказуемое).

Во-первых, знак ставится в том случае, когда с его помощью необходимо логически выделить личное местоимение:

Ты – самое дорогое, что у меня есть.

Она – блестящий ученый, прекрасный педагог и настоящий человек.

Во-вторых, тире ставится, когда в предложении обратный порядок слов (не сказуемое следует за подлежащим, а подлежащее за сказуемым):

Та понравившаяся тебе девочка в поезде – она.

Всеми уважаемый ученый и поэт – он.

В-третьих, по правилам, тире необходимо в предложениях с противопоставлением:

Мы заботимся о тебе, думаем, как помочь, а ты – эгоист.

Его отец работает не покладая рук и любит все делать своими руками, а он – бездельник.

Знак ставится и тогда, когда два или более предложения подряд имеют одинаковую структуру:

Ты сегодня – молодец, ты сегодня – просто умница, ты сегодня – герой дня!

Она как всегда – красавица, она как всегда – само совершенство.

В неполных предложениях

Так называемое интонационное тире ставится в неполных предложениях в том случае, если на месте опущенного члена предложения предполагается пауза.

Своей старшей дочке мы подарили компьютер, а младшей – телефон.

Как бы там ни было, а вам завтра придется поехать в типографию, послезавтра – на почту, а через неделю – в банк.

Виктор Астафьев написал мою любимую «Царь-рыбу», а Борис Васильев – «А зори здесь тихие».

Часто считается, что тире в простом предложении ставится в двух случаях: между подлежащим и сказуемым и между словами в неполных предложениях, однако это совсем не так.

Тире, определяющее интонацию

Также интонационное тире допускается в любом предложении между любыми его членами.

Сколько же раз тебе говорить, что ходить туда – не следует! Что там тебе – не рады! Что над тобой там – смеются!

Настало время пить чай – с медом и любимыми пряниками.

При чтении художественных текстов иногда трудно понять, почему в предложении ставится тире, однако чаще всего этот знак не случайный – он подчеркивает особую логику, интонацию или ритм высказывания.

При пояснении

Этими знаками окружается поясняющее обособление.

Эта поездка – участие в конференции – все время вспоминалась как что-то давнее и светлое.

После однородных членов предложения

В тех случаях, когда однородным членам предложения предшествует обобщающее слово, а после них предложение продолжается, после однородных членов предложения ставится тире.

И вдруг все эти малыши — дочка, племянник, соседский мальчишка и внук старого знакомого – оказались взрослыми самостоятельными людьми, имеющими на все свою точку зрения.

Конечно, большинство этих тем — смерть, болезнь, страдания, одиночество, бездетность, предательство, безденежье – касается в той или иной степени каждой судьбы.

При указании временных, пространственных и количественных отрезков

Тире при указании временных, пространственных и количественных отрезков ставится как между словами, так и между цифрами.

Мы там жили в 1997–2004 годах.

В поезде Москва–Воркута он встретил старую знакомую.

Если речь идет о печатном тексте, то необходимо помнить, что в таких случаях тире не отделяется пробелами и оно должно быть коротким – даже в том случае, если при наборе текста используется длинное тире.

Кроме того, нужно помнить, что в том случае, когда нужно поставить знак между цифрами или словами, отражающими количественную неопределенность, ставится не тире, а дефис:

Дней пять-семь она еще не выходила из дома.

Добавьте в соус 3-4 чайные ложки аниса и укропа.

Перед обобщающим словом

Обязательный случай, когда ставится тире, — это предложение, в котором обобщающее слово следует за однородными членами предложения. Перед ним ставится тире.

Смородину, крыжовник, малину, иргу – все ягоды успела попробовать девчушка этим летом.

Дальние родственники, друзья, с которыми он давно не виделся, полузабытые коллеги со старой работы – все они стали почему-то вспоминаться в последнее время.

Перед приложением в конце предложения

Если приложение, стоящее в абсолютном конце предложения, нужно логически выделить, на письме это показывается знаком тире:

Когда мы вошли, навстречу нам выбежала его кошка – пушистая Алиска.

Всю дорогу сын без умолку рассказывал мне о своем новом знакомом – Борисе Ивановиче.

Как бы мне хотелось поболтать с тобой как со специалистом о своем любимом деле – строительстве.

Перед второстепенным членом предложения, которое выражено инфинитивом

Если второстепенный член предложения выражен инфинитивом и имеет пояснительный характер, он отделяется знаком тире.

Наконец, у него созрел план и родилось решение – сделать первый шаг и помириться.

У ребенка, который ненавидит школу, один выход – использовать любую возможность, чтобы прогуливать на законных основаниях.

При вставных конструкциях

Знаками тире окружаются любые вставные конструкции, в том числе те, которые заканчиваются вопросительным или восклицательным знаком. Это фактически тот случай, когда ставится тире между предложениями.

И эти маленькие новорожденные котята – не хочется даже думать об этом! – живут в таких условиях.

Все хорошие студенты – а как же иначе? – должны быть увлечены своей будущей профессией.

В бессоюзных предложениях

В тех случаях, когда ставится тире, бессоюзное предложение содержит такие части, которые противопоставлены друг другу:

Мы официально пригласили его в гости – он даже не соизволил ничего ответить.

Задай ей домашнее задание – она сделает вид, что ничего такого не было.

Кроме того, тире ставится перед той частью бессоюзного предложения, смысл которой – выразить вывод, результат или следствие того, что говорится в предшествующей части сложного предложения:

Мама пришла – и все горести, как всегда, показались мелкими и быстро забылись.

При оформлении прямой речи и диалога

Тире в сложном предложении ставится, кроме того, при оформлении прямой речи, отделяет слова автора от цитаты:

«Я уже пришла! – весело крикнула дочка и, помолчав, загадочно спросила: – Знаешь, кого я сегодня видела?».

При оформлении диалога тире ставится также перед каждым высказыванием:

– Неужели нельзя научиться хранить тайны? – строго спросил Митю отец.

– Я умею. Я храню, просто я не знал, что от тебя тоже ее надо хранить, – потерянно ответил малыш.

Помимо этого, есть и другие частные случаи, когда в предложении ставится тире, однако в основном все они являются вариантами или модификациями перечисленных.

Тире между подлежащим и сказуемым

Сегодня на уроке мы узнаем, когда тире между подлежащим и сказуемым ставится обязательно, в каких случаях его ни в коем случае нельзя ставить, рассмотрим примеры на изученные правила.

На уроке мы

- Мы уже знаем, что подлежащее никогда не отделяется от сказуемого запятой.

- А как мы узнаем, когда между этими главными членами предложения обязательно нужно ставить тире?

- Рассмотрим следующую ситуацию:

В русском языке, как и в любом другом, существует глагол есть. Но если, например, по-польски нужно сказать Я есть учитель, то в русском языке глагол есть часто повторять не принято.

Мы скажем: Я учитель. Глагол есть просто подразумевается.

Чаще всего это слово употребляется в смысле иметь: У меня есть новый мобильный телефон! А у меня он тоже есть!

- В большинстве случаев, когда глагол есть подразумевается, на смену ему приходит тире.

- Давайте рассмотрим те случаи, когда без тире не обойтись.

- Таких случаев в русском языке несколько:

- 1.Если оба члена предложения, подлежащее и сказуемое, выражены именем существительным в именительном падеже:

- Правда – воздух, без которого нельзя дышать.

Рассуждаем так: Что? Правда. Это подлежащее. Правда есть что? Правда есть воздух. Слово воздух – сказуемое.

Урок математики – пытка для незнаек. Что? Урок. Это подлежащее. Урок есть что? Пытка. Это сказуемое.

- Тире между подлежащим и сказуемым ставится:

- 2. Если и подлежащее, и сказуемое выражены инфинитивом (неопределенной формой глагола), то межу ними также ставится тире:

- Охранять природу – защищать Родину.

Что? Охранять. Это подлежащее. Охранять есть что? Защищать. Это сказуемое.

Увлечься наукой – постичь мир.

Что? Увлечься. Это подлежащее. Увлечься есть что? Постичь. Это сказуемое.

3. Часто в роли как подлежащего, так и сказуемого могут выступать числительные.

Обратите внимание: оба члена предложения должны стоять только в форме именительного падежа!

Пять и пять – десять.

Что? Пять и пять. Это подлежащее. Пять и пять есть что? Есть десять. Это сказуемое.

4. Бывают случаи, когда к числительным добавляется существительное.

Десять – высший балл в нашей гимназии.

Что? Десять. Десять есть что? Балл. Это сказуемое.

Семь бед – один ответ.

Что? Семь бед. Подлежащее. Семь бед есть что? Один ответ. Это сказуемое.

5. В роли подлежащего выступает инфинитив, а в роли сказуемого – существительное в именительном падеже.

Сознавать долг и не исполнять его – трусость.

Что? Сознавать и не исполнять – однородные подлежащие. Сознавать и не исполнять есть что? Трусость. Это сказуемое.

Преследовать мустанга в прерии – весьма увлекательное занятие.

Что? Преследовать. Это подлежащее. Преследовать есть что? Занятие. Это сказуемое.

6. Когда инфинитив и существительное меняются местами, то существительное начинает исполнять роль подлежащего, а инфинитив – роль сказуемого.

Дело науки – служить людям.

Что? Дело. Это подлежащее. Дело есть что? Служить. Это сказуемое.

Самая высокая радость в жизни – чувствовать себя нужным.

Что? Радость. Радость есть что? Служить. Это сказуемое.

7. Иногда после существительного мы можем встретить числительное либо числительное вместе с существительным.

Диаметр этого круга – пять метров.

Что? Диаметр. Подлежащее. Диаметр есть что? Пять метров. Это сказуемое.

Созвездие Девы – одиннадцать ярких звезд.

Что? Созвездие Девы – неделимое словосочетание, является подлежащим. Созвездие Девы есть что? Одиннадцать звезд. Это сказуемое.

8. Когда после существительного или инфинитива идет фразеологический оборот, то между ними также следует ставить тире.

Жажда к богатству – современная бочка Данаид.

Что? Жажда. Это подлежащее. Жажда есть что? Бочка Данаид. Это сказуемое, выраженное фразеологическим оборотом.

Дисциплина – краеугольный камень любой деятельности.

Что? Дисциплина. Это подлежащее. Дисциплина есть что? Краеугольный камень. Это сказуемое, выраженное фразеологическим оборотом.

- 9. Тире обязательно ставится между подлежащим и сказуемым, если перед сказуемым будут стоять указательные частицы это, вот, значит, вот это, это значит:

- Свобода – это уважение к личности.

- Совесть, благородство и достоинство – вот наше воинство!

- Всегда отдыхать – значит никогда не отдыхать.

- Однако в русском языке есть множество случаев, когда тире между подлежащим и сказуемым ставить не нужно.

- Давайте запомним эти случаи:

1. Подлежащее не отделяется от сказуемого тире тогда, когда оно выражено личным местоимением.

Да, мы дети Галактики.

Я воспитанная девушка.

Примечание. Тире в данном случае можно ставить тогда, когда есть противопоставление или логическое выделение сказуемого: Мы не просто путешественники, мы – геологи.

- Тире между подлежащим и сказуемым

- НЕ ставится:

2. Если подлежащим является вопросительное местоимение: Кто врач? Кто твой друг?

- 3. Если сказуемое выражено именем прилагательным в полной и краткой форме:

- Как элегантна осень в городе!

- А домики стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками!

- 4. Если в роли сказуемого выступает существительное в косвенных падежах:

Шиповник весь в острых бутонах. Сказуемое – в бутонах.

Все наши яблони в цвету! Сказуемое – в цвету.

- 5. Если подлежащее и сказуемое выражены существительными в именительном падеже, но между ними находятся

- — Глагол-связка есть:

- Всякое искусство есть диалог между художником и публикой.

- Язык есть величайшее искусство народа.

- — Сравнительные союзыкак, будто, словно, точно, что:

- Город как живое существо.

- Ночь словно лаборатория волшебников.

- Праздный человек точно часы без стрелок.

- — Частицыведь, тоже, даже, просто, же, только:

- Сердечность такой же дар, как красота.

- Правда и ложь ведь это враги.

— Частица не: Дружба не услуга. География не дворянская наука.

- — Вводное слово или словосочетание:

- Крапива, как известно, очень злое растение.

- Собака, наверное, самое преданное человеку существо.

- — Несогласованный второстепенный член предложения, обычно дополнение или обстоятельство:

Мир снова царство великанов. Буйный ветер в пустыне второй властелин.

Если подлежащее или сказуемое выражены неопределенной формой глагола, то перед частицей не, союзом или несогласованным второстепенным членом предложения тире обычно ставится: Сжечь – не значит опровергнуть. Жизнь прожить – не поле перейти. Наступать – всегда радость. Работать на земле – как солнцем всходить в поле.

- Тире ставится

- 6. Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если в предложении есть обратный порядок слов (инверсия):

Прекрасная птица лебедь! Большой забияка твой брат!

7. Если подлежащее со сказуемым образуют фразеологический оборот:

Твое дело табак. А у тебя, Миша, губа не дура.

- Тире между подлежащим и сказуемым

- НЕ ставится:

- Подведем итог:

- Мы свами сегодня изучили правила постановки тире между подлежащим и сказуемым.

Тире между подлежащим и сказуемым — примеры. Русский язык. Правила :

Знаки препинания – это своеобразные маркеры.

Кто их придумал и какова роль этих пунктуационных единиц помимо очередного повода для снижения отметки учеников за их неправильную расстановку в диктанте? А ведь благодаря таким элементам письменности достигается восприятие текста и эмоциональный посыл.

Быть грамотным человеком сегодня простонеобходимо. Поэтому знания элементарных норм пунктуации и орфографии необходимы всем. Тире между подлежащим и сказуемым – примеры, исключения, правила будут рассмотрены в этой статье.

Смысловые центры предложения (СЦП)

Первоначально ознакомившись с названием данной публикации, человек, давно окончивший школу, скорее всего, начинает судорожно вспоминать о членах предложения. И вряд ли сразу приходят на ум примеры предложения с тире между подлежащим и сказуемым.

Связанное по смыслу соединение слов, имеющее интонационную законченность, называется предложением, совокупность которых формирует текст. Каждое подобное высказывание повествует о каком-то предмете или субъекте.

Задав вопросы, присущие именительному падежу — «что?», «кто?», — можно определить первое составляющее грамматической основы высказывания – подлежащее. То есть оно является частью смыслового центра предложения. «Сотрудники ремонтного цеха завершили подготовку оборудования к зиме».

В данном варианте «сотрудники» являются предметом сообщения. Речь идет о работниках ремонтного цеха.

Определившись, о ком идет речь в предложении, необходимо выделить действие, совершаемое предметом высказывания. Оно выражается сказуемым. Возникает логичный вопрос в рассматриваемом примере — «Что сделали сотрудники?» — завершили подготовку оборудования. Сказуемым выступает «завершили» и считается вторым смысловым центром предложения.

Функция тире

В русскую письменность знак, определяющий молчание, смысловое отделение, ввел историк Н. М. Карамзин. Хотя бытует мнение, что в русской печати пунктуационная единица впервые появилась в 60-е годы, а Николай Михайлович лишь способствовал ее популяризации.

В современном русском письме тире между подлежащим и сказуемым – правило пунктуации, которое знает каждый пятиклассник. Основное назначение знака: