В жизни мне необыкновенно везло на хороших людей, но нигде не довелось их встретить в таком количестве, как в Церкви. Начало моего воцерковления происходило под наблюдением девяностолетней старицы — монахини. Звали ее Илария. К тому времени, когда я с ней познакомился, она была «лежачей» и покидать келью могла только на коляске. Мы быстро сблизились к обоюдной пользе. Я получил правильное направление своего развития, а она молодого мужчину, способного помочь ей в быту, особенно в перевозке ее в церковь. С первых встреч я понял, что это человек великих дарований. Говорить заинтересованно она могла только о Боге и Церкви. Как только разговор уклонялся к вещам пустым или малозначащим, она сразу предлагала помолиться. Молитвенное правило ее имело то последование, какое было и у ее последнего духовника — о. Серафима (Тяпочкина): утреня, часы, междочасия, вечерня, повечерие, полунощница, три акафиста, три канона, молитвословия, приличествующие сегодняшнему дню и бесчисленное количество кратких молитв с четками, которые она не выпускала из рук. Тогда мне казалось, что это нормальная жизнь для любого христианина. И то, что она прозорлива, меня ничуть не удивляло. Такое смирение с самоуничижением и иногда публичным покаянием не могло остаться бесплодным. Явную прозорливость она обнаружила для моего обличения.

Однажды я оказался на приходе с архиереем, где прислуживал ему. После службы был обед. Подали великолепный коньяк. Я, в недавнем прошлом артист, был знатоком хорошего коньяка и, не удержавшись, с превеликим удовольствием воспользовался случаем. Нет, я не напился, но вступил в явное противоречие с теми принципами, которые уже стали для меня нормой. На следующий день я пришел как обычно к матушке, помолился, поздоровался. Тишина. Я подумал, она спит. Я поздоровался громче. Она отвернула голову к стене, показывая, что слышит меня, но не желает разговаривать. Я стал подозревать в чем дело. Наконец она повернула голову и, пронзительно взглянув на меня спросила: «Вы что ж, так вино любите?! Ну как же так можно?!!» Я рухнул на колени, прося о прощении. Разумеется, никаких общих знакомых, могущих ее предупредить не было, как и телефонных звонков. И событие это было значимо только для меня, да и то в свете его оценки м. Иларией.

Другой случай. Я со священником и келейницей матушки повезли ее в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Приехав в Загорск, мы выкатили коляску на платформу и двинулись в толпе пассажиров. Вдруг матушка запротестовала: «Стойте!» Мы остановились. Келейница заволновалась: «Матушка, не капризничайте, что мы стоим? — ехать надо!» м. Илария опустила глаза и сидела совершенно отрешенная. Между тем толпа, обогнув перрон, оказалась уже вдалеке, но напротив нас. Вдруг там раздались крики, закончившиеся дракой. Если бы мы шли со всеми, то оказались бы рядом. Как только все улеглось, матушка скомандовала: «Ну, теперь поехали».

Ее молитва была не просто действенна, но иногда пугала конкретностью результата. Так, моя жена, будучи студенткой университета, должна была сдавать экзамен по атеизму. Пришла пожаловаться матушке и спросила как ей быть. «А что, разве нет каких-то нейтральных вопросов?» — спросила м. Илария. «Есть, конечно, но мало. Документы партии относительно Церкви, нехристианские религии.» «Ну вот, молитесь и учите эти вопросы.» На экзамене жене достались два вопроса: документы партии и Буддизм. Преподаватель сказал, что сегодня это была единственная «звездочка», которая его порадовала.

Однажды ключарь собора объявил мне: «Гена, готовься, через неделю твое рукоположение.» Я, будучи второбрачным, пришел в полное замешательство. Ведь нельзя же. Пошел к матушке. Она настояла на немедленной поездке к моему духовнику. Духовник знал меня очень хорошо, я часто у него исповедовался и разрешал возникающие недоумения. Когда я явился пред ним с вопросом о рукоположении, он ответил вопросом же: «Простите, как вас зовут?» Для меня это было ушатом холодной воды. Я не только все понял, но и сразу успокоился. Приехав домой, пошел к матушке. Келейница бросилась ко мне: «Ну как, батюшка благословил?» На что м. Илария, не дав мне ответить, возразила: «Ну что ты, Маша, это ж не ватрушки печь! Это же серьезное дело.»

И таких случаев было бесчисленное множество. Но тогда мне казалось, что это норма, поэтому не придавал им большого значения.

Я не сомневаюсь, что тайна ее духовного успеха заключалась в ее необычайном смирении, унаследованном от своих духовников: о. Нектария Оптинского, петроградского прот. Михаила Прудникова и о. Серафима Тяпочкина. Не могу удержаться, чтобы не воссоздать часть ее воспоминаний.

Родилась она в 1887 г. в семье промышленника-миллионера, получила образование в Смольном институте благородных девиц в Петербурге, вышла замуж за молодого ученого, профессора Петербургского университета. В замужестве имела двоих детей, умерших во младенчестве.

С юности Мария Михайловна (так звали ее в миру) старалась жить согласно церковным традициям и канонам. Еще задолго до переворота 1917 г. она ездила в Оптину к Старцам. Там она и обрела своего первого серьезного и постоянного духовника, о. Нектария. Он окормлял ее до самой своей кончины в 1928 г. Вот некоторые из воспоминаний м. Иларии о Старце.

Еще до революции о. Нектарий начал юродствовать, прикровенно пророчествуя о будущем. Он прикалывал на подрясник красный бант, играл в куклы, разыгрывая между ними сценки из будущей жизни. Очевидцы утверждали, что все о чем Старец говорил — сбылось.

Однажды, еще до закрытия монастыря (монастырь был закрыт в 1923 г.), матушка оказалась в келье о. Нектария на исповеди. После исповеди Батюшка сказал: «Маша, сегодня будешь ночевать здесь за печкой.» Я, конечно, испугалась, вспоминая, что и с Великими случались падения, но ослушаться не дерзнула.» Ночью в монастыре была облава. Всех кто остановился в гостинице арестовали. В келью к о. Нектарию чекисты не заходили.

Говоря о современных ему событиях, старец сказал тогда: «тартар вышел наружу.»

Однажды матушка спросила о. Нектария: «Батюшка, а что будет дальше?» О. Нектарий склонил голову: «Будет хуже», еще более наклонился: «и хуже», и совсем склонясь, прошептал: «и хуже».

Надо полагать, что Старец имел ввиду не теперешнюю короткую ослабу для Церкви, а то всеобщее отступление человечества от Бога с катастрофическим падением нравов, которое в древней Церкви по-гречески называлось апостасией.

Матушка показывала мне записку, написанную о. Нектарием карандашом на тетрадном листе в клетку: «Господи, прими душу рабы Твоея Марии и прости все ея согрешения». Она завещала похоронить ее с этой отпустительной молитвой, что и было впоследствии исполнено.

Много матушка говорила об о. Михаиле Прудникове, но, к сожалению, в памяти у меня осталось только ее восхищение смирением Батюшки. «Маш, вот видишь половую тряпку? Я гораздо хуже ее!» И, как м. Илария говорила, это не было позерством. Так он жил, так он себя ощущал.

О ее последнем духовнике, о. Серафиме нет нужды писать, поскольку о нем написаны книги нашими современниками, знавшими его лично. Она его обожала. В письмах старцу или в устных передачах всегда просила о. Серафима помолиться, чтобы Господь освободил ее от сердечного окаменения. Всем бы нам такого окаменения!

При всей своей кротости, м. Илария была необычайно сурова к себе, особенно по части поста, а мужественна была настолько, насколько мужественны, наверное, могут быть только русские женщины.

Не знаю в каком году, но это было в канун Пасхи. Ее мужа расстреляли. (Он сделал публичный доклад об Оптиной пустыни). Своим видом она постаралась не нарушать общего торжества и траурное надела только после светлой седмицы. Об этом мне рассказывала ее племянница, ныне уже покойная монахиня Савватия.

М. Илария очень любила членов последней императорской семьи и всегда говорила, что их канонизируют. Еще она говорила: «Если хотите, чтобы за вас молился какой-либо Святой, молитесь за его близких, особенно за его родителей.» Синодик матушки был объемом в общую тетрадь. Значительную часть синодика составляли Оптинцы. Она имела особую любовь к Калужским святыням. Особенно почитала Калужскую икону Божией Матери и прп. Тихона Калужского. В дни их памяти она всегда была в церкви.

Вообще, ничто так не радовало сердце Старицы, как посещение храма.

Вспоминается один забавный случай. Однажды, когда она попросила свозить ее в церковь, я отказал ей, сославшись на то, что обещал жене посидеть с ребенком, пока она стирает. «Что стирает?»- спросила матушка. «Ну, пеленки, рубахи мои.» Она была удивлена как маленький ребенок, у которого отобрали сладости. «У вас рубаха грязная?… Ну… встряхните ее что-ли!» Не помню чем закончилось дело, но это впоследствии у нас с женой стало дежурной шуткой. Белье грязное? — так встряхни. Однажды она мне сказала: вы не представляете что вам будет за то, что вы меня возите. Дай-то Бог.

Дом м. Иларии был местом притяжения самых различных хороших людей. Там я впервые услышал рассказы людей, лично знавших архиеп. Фадея Тверского, или, например, рассказ ныне покойного прот. Бориса Бахарева о неизвестном священномученике-митрополите. Ему довелось принять исповедь умирающего человека, бывшего некогда начальником одного из северных лагерей. Однажды этому начальнику пришла директива: сделать что угодно, но результат чтобы был один: митрополит должен отречься от Бога. Пробовали бить, истязать — безрезультатно. Тогда сделали следующее: наловили крыс, оградили их, чтобы они оголодали. Затем, распяв митрополита на земле, сделали вокруг него загон и выпустили голодных крыс в загон. Митрополита съели живьем, но он не проронил ни звука.

Как-то матушка сказала мне: «Приходите вечером, у меня будет замечательный гость, зовут его брат Андрей. Брат Андрей оказался старцем лет восьмидесяти, удивительно простым, добродушным и смиреннейшим существом. Матушка для моего назидания попросила рассказать его о своей жизни. Не буду говорить обо всем, расскажу только о некоторых чудесных событиях его жизни.

Брат Андрей был «единоличником» , не принявшим коллективизации. Он знал, что жизнь его в опасности, поэтому постоянно молился. Однажды, идя по дороге, он увидел мчащуюся навстречу тройку лошадей с вооруженными активистами-большевиками. «По мою душу»- подумал Андрей и взмолился Богу. И вдруг некая сила подняла его на воздух, так что тройка с изумленными людьми промчалась внизу. Больше убить его не пытались.

Другой случай. «Загорелся у меня дом»- говорил Андрей — что делать? Крыша уже горит. Взял я иконку «Неопаляемую Купину» и стал с молитвой обходить дом. Дак вод беда, плетень не дает. Разорвал я кое-как плетень, закончил обход, смотрю, а пламень над домом схлопнулся и исчез. Конечно, кой-чего пришлось поправлять, но дом остался.

Я впоследствии говорю матушке: «Уж очень все как-то сказочно». «Нет-нет», — сказала она — «верьте ему. За его простоту и исповедничество Господь дает ему такое утешение.»

Впоследствии мне еще раз удалось встретиться с этим старцем на приходе у своего друга, покойного прот. Сергия Цветкова. Мы с братом Андреем ночевали в смежных комнатах, а я в чужой постели сплю плохо. Так вот всю ночь, просыпаясь, я слышал молитву этого чудного старца.

О нем же мне рассказал о. Сергий.

«У него жена была неверующая, в церковь его не любила пускать. А у меня чтимая икона Богородицы. И как раз Ее праздник. Задумал Андрей в церковь сходить. Жена ни в какую, телогрейку спрятала, а холодно. Вот он и решил раздетым в церковь прибежать. Подходит он приложиться к иконе задолго до службы, а телогрейка его на иконе висит.»

Там же у о. Сергия брат Андрей сказал мне: «Геннадий, знаешь когда случится последняя страшная война?» «Когда?» «На Александра Невского». «А точно когда? Их ведь два.» «А на тот, что сразу после Усекновения». Я все-таки дерзнул спросить: откуда он это знает? — «Ангел сказал мне» — просто ответил он. Вот такие люди бывали у матушки.

Несколько слов хочется сказать и о келейнице м. Иларии, монахине Манефе (в миру Марианна). Из всех келейниц старцев, которых мне приходилось видеть, она, пожалуй была наиболее покладистой. Матушка иногда в шутку называла ее Марфой, поскольку та часто выходила за рамки келейных забот, постоянно говоря о необходимости что-то красить, ремонтировать, обновлять… Она была из простой крестьянской семьи. Видимо, крестьянская сметка и помогла ей сохранить девство и непорочность. Когда в их дом пришли большевики, (а их большая семья была в расстрельных списках и позднее частью расстреляна, а частью сослана в Сибирь) она бросилась на пол, катаясь и крича всякую бессмыслицу. Солдаты, которые часто насиловали девиц, не тронули ее, погнушавшись.

Она, как и все келейницы святых, смиряла матушку страшно. Но ничего плохого сказать о ней не могу. Она с честью и безропотно выполнила свою миссию Марфы. Все время с улыбкой вспоминаю как она обращалась ко мне с вопросом. Не глядя на меня, била палкой мне по ноге и затем спрашивала.

Чудесные, удивительные, святые люди уходят из нашей жизни. Уходит свет и наступает тьма. Ведь что такое тьма? Отсутствие света.

Матушка Илария умерла в октябре 1979 г. и была похоронена за алтарем церкви села Верхние Котицы, в 12 километрах от Осташкова. Настоял на этом прот. Константин (Воробьев), который часто ее исповедывал.

Душа ея во благих водворится и память ея в род и род.

Впервые опубликовано на сайте Иоанновская семья

Колокольный звон долетал, казалось, до самого неба, сливаясь с величественными раскатами грома. Монахиня Илария семенящей походкой шла к монастырским воротам: приехали гости.

— Матушка, Христос посреди нас!

Так кричать могла только Ксения. Стоило этой молодой женщине появиться в обители, как матушка трагически вздыхала, предвкушая грядущие перемены в ее тихой размеренной жизни. Сколько она мечтала, чтобы ее перевели на другое послушание – уже и не вспомнить. Но игуменья была непреклонна, а духовник с негодованием пресек подобные просьбы:

— Покоя захотела?А, кто тебе сказал, что в монастырь за покоем идут?Ишь ты, душевную тишину ее нарушают! Ты бы, мать Илария, подумала хоть раз: каково твоим паломникам в миру христианами оставаться. Это ты здесь, как тепличный цветок растешь, а они в такой кутерьме живут – Господи, помилуй! Попробуй-ка и мужу угодить, и детей воспитать, и старикам помочь, да при этих хлопотах еще и Богу послужить. Хорошо устроилась: отгородилась от внешней суеты и рада.

— Отче, у меня такая брань внутри идет, а по вашим словам так я здесь как в раю, — пыталась побороть обиду матушка.

— В раю, не в раю, а расслабляться тебе не зачем. Велено заниматься гостями – занимайся. И старайся для них утешением стать. А то придумала: себе выгоду во всем искать… Монах – он не для себя живет, а для Бога.

Вот и сейчас матушка, вспомнив слова духовника, улыбнулась. А Ксения уже летела со скоростью света в ее объятия:

— Как же я соскучилась!

Глядя на Ксению, никто бы не подумал, что этой энергичной и шумной молодой женщиной было пролито столько слез… Впервые она приехала в монастырь десять лет тому назад, и с тех пор матушка Илария стала ей как родная мать, которой у Ксении никогда не было.

— Я детдомовская, — в первый же вечер бесхитростно стала рассказывать о себе молодая гостья, — но вера в Бога у меня твердая, спасибо нашей уборщице, тете Зине. Она умудрилась даже всех детей научить молитвам «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». Знаете, интересное дело: ребята, ведь, у нас разные были, но над набожностью старой женщины никто и не думал смеяться. Просто столько в ней любви было, что и каждому из нас, хоть крупица, да передалась…

Матушка слушала рассказчицу, не перебивая. Тогда она только начинала нести это нелегкое послушание, и даже не представляла, сколько человеческих судеб ей предстоит пропустить через собственную душу.

Тем временем, Ксения продолжала:

— У нас все дети о чем-нибудь мечтали. Мало кто рассказывал друг другу об этих фантазиях… Но иногда, когда жить становилось невыносимо трудно, мы могли и посекретничать.

— О чем вы мечтали? – дрогнувшим голосом спросила матушка.

— Оля Лисицына, например, хотела врачом стать. Чтобы ездить на скорой помощи и спасать людей.

Взгляд Ксении затуманился, и в уголке глаза показалась крохотная слезинка:

— Оленька не дожила и до двадцати. Передозировка героина.

— Ну, а ты? Какая у тебя была мечта? – постаралась матушка отвлечь от грустных воспоминаний паломницу.

Девушка встрепенулась:

— Мне многого не надо. Я хочу просто хотя бы раз в жизни заснуть улыбаясь…

К горлу матушки Иларии подступил неприятный ком. Ей хотелось бежать ото всех этих историй, куда глаза глядят. Она не сможет. Она не хочет, в конце концов! У нее своя собственная духовная брань, и некогда вникать в горести других. Но, все-таки, она вникала. А потом, неожиданно для себя, решила молиться о Ксении, если благословит духовник.

Батюшка благословил. Время шло и паломниц, к судьбам которых она не могла остаться равнодушной, становилось все больше. Ксения теперь приезжала в монастырь регулярно. Она искренне верила, что матушка Илария – ее настоящая духовная подруга. Ей она рассказывала о своих мыслях, с ней она советовалась, куда устроиться на работу, с кем дружить, а кого держаться подальше. Впрочем, матушка никаких советов и не давала: Ксении просто нужно было, чтобы кто-то ее слушал. Девушка старательно размышляла над пользой того или иного поступка, а потом приходя к какому-то решению, радовалась:

— Так и поступим! Спасибо за то, что возишься со мной!

Матушка только в недоумении поднимала брови:

— Что ты, Ксеньюшка, я даже и рта не открыла, пока ты щебетала. Так что ты, как всегда, со всеми вопросами разобралась самостоятельно!

— Нет, — упрямо качала головой гостья монастыря, — ты мне молитвой помогала и своим вниманием. Без тебя я бы ни за что не справилась.

За долгие годы этой дружбы, у них сложились даже некоторые традиции. Например, в первый день приезда, женщины устраивали перед сном долгую беседу, и Ксения рассказывала обо всем, что произошло в ее жизни за последнее время. Вот и сегодня, уютно устроившись на скамейке под молоденькой яблоней, гостья заговорила:

— В нашем детском саду настоящее чудо! В мою группу привели мальчишек-близнецов, представляешь? До чего же умные и смышленые ребята! Их сразу же полюбили все воспитатели и дети. Хотя, в общем-то, ничего удивительного: когда я познакомилась с их родителями, то сразу поняла, что такие люди иначе и не могли воспитать своих малышей. Такая красивая пара… Не знаю как это словами описать, но глядишь на них и понимаешь: вот она, настоящая христианская семья.

— Так они верующие? – улыбаясь, спросила матушка.

— Конечно! Геннадий Яковлевич очень сетовал, что в нашем городе нет православных садиков. Они с Надеждой Ивановной и детьми к нам недавно переехали. А, сами они, кажется, родом из столицы. Представляешь, они своих троих сыновей вырастили, а потом взяли из Дома малютки близнецов. В общем, от Степановых, мы все в восторге. Такие чудесные мальчики. Они нам каждый день настроение поднимают.

Матушка Илария сначала побледнела, а потом, взяв себя в руки, тихо переспросила:

— Как ты, говоришь, зовут родителей твоих близнецов?

Ксения даже растерялась от такой реакции:

— Степановы. Геннадий Яковлевич и Надежда Ивановна…

И вдруг ей стало больно. Так больно, что захотелось кричать. Четки безжизненно повисли на руке, а матушка отчетливо ощутила: все было бессмысленно. Крест, который она несла, был никому не нужен.

— Тебе плохо? Ты такая бледная! – Ксения взволнованно смотрела ей прямо в глаза.

— Сердце прихватило, прости, мне надо в келью.

Голос ее был спокоен и тверд. И это пугало матушку даже больше, чем собственно новость о Геннадии. Матушка прислушивалась к себе и с ужасом понимала: в ее сердце не было любви к Богу. Тридцать лет была, а теперь не стало. Исчезла она куда-то, растворилась в этом безразличном мире без остатка… Она не понимала, как такое могло случиться. А, самое страшное — матушка Илария чувствовала обиду на Христа. Ведь, она пожертвовала собой, а Геннадий струсил. И теперь вот, получается, ее жертва ничего не значила?! Никому она не нужна была?

Переступив порог кельи, она посмотрела на икону Спасителя. Ничего. Совершенно ничего она не чувствовала. Тупое безразличие, переплетающееся с тоской. Матушка прилегла на узкую кушетку и закрыла глаза. Картинки давно минувших дней стали мелькать перед глазами, заставляя сжимать четки все сильнее…

Если бы в восьмидесятых ей кто-то сказал, что она станет монахиней, она бы даже не рассмеялась. Наверное, просто подралась бы с человеком, посмевшим такое заявить. Какая религия, какой Бог?! Люди – существа разумные и должны самостоятельно строить свою жизнь. Вот она, например, всего добивалась сама. Даже родители удивлялись твердости характера дочки. Если что-то решила, все. В лепешку расшибется, но задуманное осуществит. Так, молодой специалист Варвара Мухина уверенно шагала в светлое будущее. Все у нее ладилось, все получалось. Даже жених имелся в наличии – скромный и тихий Генка Степанов. Товарищи недоумевали, что же отважная и смелая Варенька нашла в этом интеллигентного вида юноше. Варвара и сама не знала, но ей льстило, что такой умный парень с интересом выслушивает ее идеи. А, идеи девушки, надо сказать были масштабными… Если уж что-то и делать, то с размахом – чтобы удивить весь мир!

Она состояла в секции горнолыжного спорта несколько лет. После знакомства с Геной, Варвара и его зажгла идеей покорения новых высот:

— Человек – хозяин своей судьбы, понимаешь? Захотел одолеть гору, и никто ему в этом не может помешать! Каждый новый поход не похож на предыдущий. Преодолевая новые рубежи, ощущаешь себя хозяином земных красот…

Девушка вообще умела говорить так убедительно, что ребята, вдохновленные ее словами, были готовы совершать все новые и новые подвиги. Так было и в тот злополучный день. Варвара с замиранием сердца ждала того прекрасного момента, когда их группа окажется на вершине Казбека. Вот они, самые смелые и отважные члены спортивного клуба, готовятся к поездке, обещающей стать самой запоминающейся в их жизни. Казбек… В одном лишь этом слове столько чарующего и завораживающего! У всех ребят было по несколько восхождений за плечами, но в этот раз витало в воздухе предчувствие чего-то особенного.

Матушка Илария поежилась, словно в ознобе. Безжалостная память заставляла ее вспоминать ужасную трагедию…

Ночью ее разбудил оглушительный гром. Она сразу поняла – это конец. Рядом шла лавина. Шансов не было никаких. Дальше все происходило словно в тумане: вот она мечется возле палатки и никак не может сообразить куда бежать. Потом кто-то резко дергает ее за руку и тащит вниз, к скале… Это был Гена. Она стояла как вкопанная и не могла вымолвить ни слова, а он все шептал: «Господи, помоги. Господи, помилуй».

Они выжили. Уже потом Варвара узнала, что ее жених был верующим.

— Как ты мог скрывать от меня такое?! – возмущалась девушка.

Гена только пожимал плечами и ничего не отвечал. Но факт оставался фактом: Бог их спас. С этим Варвара спорить не смела. В минуты опасности она настолько явственно ощущала чье-то всесильное и всемогущее присутствие, что все логические аргументы разбивались в дребезги о личный духовный опыт. Девушка с изумлением признала: Он существует!

Она с головой ушла в изучение Православия. Теперь монашество, которое до этого ею высмеивалось, стало казатьсяпределом совершенства христианской жизни. И, спустя какое-то время, Варвара заявила:

— Гена, Бог спас нам жизнь тогда, в горах, и мы должны Его отблагодарить. Давай уйдем в монастырь и целиком посвятим себя служению Христу!

Однако Геннадий неожиданно проявил твердость, и с невестой соглашаться не спешил:

— Варя, вступить на путь монашества – это не на гору подняться. Пойми ты, такой серьезный и ответственный шаг нужно принимать обдуманно.

— А я все обдумала! – кипятилась Варвара, — нечего воздух сотрясать умными словами. Пора брать свой крест и следовать за Христом!

Жених пытался ей объяснить, что отблагодарить Бога за подаренное спасение следует чистой и праведной жизнью. А, в монастыре, или вмиру – это не так уж принципиально.

— Можно спастись, созидая в семье малую церковь. А, можно и в кельи погибать, если душа будет оставаться надменной и горделивой.

Спорили они долго. И все-таки Варваре удалось уговорить Геннадия. Для девушки же главным было то, что она сумеет отдать Богу самое лучшее, что у нее есть – молодость и силы. Да, она готова была положить на алтарь даже будущую семью! Потому что там, где нет подвига и самоотречения, там не может быть и настоящей веры.

Вместе с Геной они стояли на вокзале. У обоих – небольшие спортивные сумки. Они разъезжались в разные стороны, чтобы никогда уже не встретиться вновь. Варвара ни на секунду не сомневалась, что их обоих ожидает постриг.

В обители ее встретили радушно, но пыл охладили. Матушка-игуменья и духовник очень много разговаривали с молодой девушкой и старались объяснить ей суть монашеского делания. Варвара со всем соглашалась, обещала не торопиться с выводами, но внутренне уже приняла решение: стать монахиней – единственный для нее возможный вариант.

В послушницах она пробыла долго. Наверное, Бог умягчил сердца ее родителей, и для них выбор дочери, хоть и был неожиданным, но приняли они его спокойно. Мама даже заметила:

— Возможно, так тебе, действительно, будет лучше… Все-таки наша прабабушка была монахиней. Видимо, по ее молитвам Господь не дал угаснуть огоньку веры в нашей семье. Ты нас прости, дочка. Мы в Бога верим, но никогда открыто этого не исповедали. Да и тебя жить по христиански не научили.

Варвара еще долго вспоминала мамины слезы, и не могла понять: как же она не видела, что вокруг столько верующих людей?! Неужели она всю свою жизнь интересовалась только собой?! Чуть позже к ней приезжали знакомые и друзья. Кто-то пытался ее вразумить, кто-то просто хотел посмотреть на настоящую «монашку». И только несколько человек поддержали ее и пожелали твердости и сил на этом тернистом пути. Девчата рассказали, что и Геннадий выполнил уговор и теперь он трудник в мужском монастыре.

Потом уже был ее постриг, на который приехали родители и выглядели такими трогательно-восторженными, что у нее радостно ликовало сердце. Вот он – ее настоящий путь! Ее дорожка, ведущая к истинной высоте!

Матушка Илария открыла глаза и с горечью посмотрела на свое черное облачение. Кто же она теперь? Монахиня? Разве можно ее так назвать после мыслей, пронесшихся в голове? Да, она злилась. И еще ревновала. Получается, Бог любит одинаково и Геннадия, не дерзнувшего дать обеты, и ее – человека, пожертвовавшего всем. Только теперь она поняла ту простую истину, которую ей пытались объяснить много лет тому назад: быть христианином можно на любом месте и в любых обстоятельствах…

А, она не сумела этого сделать даже в монастыре! Каким же отвратительно завистливым, самонадеянным и горделивым оказалось ее сердце! Если бы только можно было все изменить… Она бы начала с чистого листа. Но, можно ли стать монахиней, если ты уже тридцать лет, как считаешься таковой? Страхи и сомнения разрывали ее душу на части, и наконец, матушка Илария упала на колени и взмолилась:

— Господи, переплавь мое сердце! Нет во мне ни капли любви к Тебе и к своим ближним. Отец, но я так сильно хочу стать человеком!

Время остановилось, и она снова ощутила, как и тридцать лет тому назад, что рядом с ней Бог. Четки потихоньку заскользили в ее руке. Сегодня она увидела, как отвратительна ее душа. Она почувствовала, что самостоятельно не может абсолютно ничего… И, вместе с этим пришла надежда. Ведь, если человек понимает, что болен, значит, Врачу будет легче его лечить.

— Господи, делай со мной что хочешь, только спаси душу мою грешную, — прошептала матушка и поднялась с колен.

На скамейке возле монашеского корпуса вот уже несколько часов ее ждала взволнованная Ксения. Молодая женщина очень сильно переживала за здоровье самого дорогого на свете человека. А еще ей почему-то захотелось рассказать, что детская мечта сбылась. Засыпая прошлой ночью, Ксения представила, что именно сейчас ее дорогая Илария читает в храме неусыпаему Псалтирь. От этого стало так тепло и радостно, что женщина погрузилась в глубокий сон с улыбкой на устах.

Наталия Климова

Если вам интересно, перейдите по ссылкам:

Читать православные притчи

Читать православные рассказы

Читать православные сказки для детей

Перепечатка материала возможна только с указанием автора работы и активной ссылки на сайт https://elefteria.ru/

Приблизительное время чтения: 10 мин.

Когда в 1993 году я на долгих тринадцать месяцев улетал учиться в США, моя мама дала мне в дорогу сложенный вчетверо лист бумаги с написанными от руки словами: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…» Слов было много, слова были непонятны, но из всего того багажа, что я увозил с собой на этот ужасно долгий год, это было самое ценное, хоть и объяснить этого я бы не смог ни себе, ни кому-то еще. Просто чувствовал. Сложил аккуратно в паспорт, потом долго, пока края не истерлись, носил в бумажнике. А сейчас тот листок с теми словами бесценной реликвией — вот ни капли не лукавлю! — хранится у меня дома в рамке на самом видном месте.

Александр Лавров, радиоведущий

Фото с личной страницы в Фейсбуке (деятельность организации запрещена в Российской Федерации)

В нашей семье, как и, наверное, в большинстве советских семей, не было ни икон, ни распятий. Никто не ходил по воскресеньям в церковь и не читал вечерами Евангелия. О Боге не говорили. Тогда было принято на вопрос «Вы атеисты?» с какой-то упертой странной гордостью отвечать: «Да, мы атеисты!» Но сейчас, когда оглядываюсь на тридцать лет назад, у меня не повернется язык сказать, что не верили. Верили, чувствовали, просто не понимали, а оттого не принимали. Верили неумело, словно дети, которые ни говорить, ни читать не умеют. И я верил. И, оглядываясь назад, понимаю, что все это время неосознанно, но искал дорогу к Богу. Слышал, что стучится Он ко мне, но, словно все тот же несмышленый ребенок, не знал, как поворачивается ключ в замке, чтобы дверь открыть.

Петра

Двадцать лет спустя я в качестве журналиста отправился в пресс-тур по Иордании. Через всю страну нас в тонированном наглухо микроавтобусе возил интеллигентного вида, при костюме и галстуке иорданец Суфьян. Он был обаятелен, внимателен к мелочам и знал немало русских слов типа «перекур», «KFC» и «ножки Буша». «Мое имя очень просто запомнить! — улыбаясь, приговаривал он со своим арабским акцентом. — Петросян, Хачатурян, Суфьян!» Говорил, что рядом с нашим пятизвездочным Crown Plaza можно гулять даже ночью. Потом с сомнением смотрел на безлюдную улицу, уходящую в темноту и показывал пальцем: «Вот туда… можно… Там золотой магазин…»

— А русских в Аммане много, Суфьян? — спрашивал я.

— Довольно много, — качал он головой.

— И как они? Держатся общиной или просто работают здесь?

— Большинство замужем, — серьезно отвечал Суфьян.

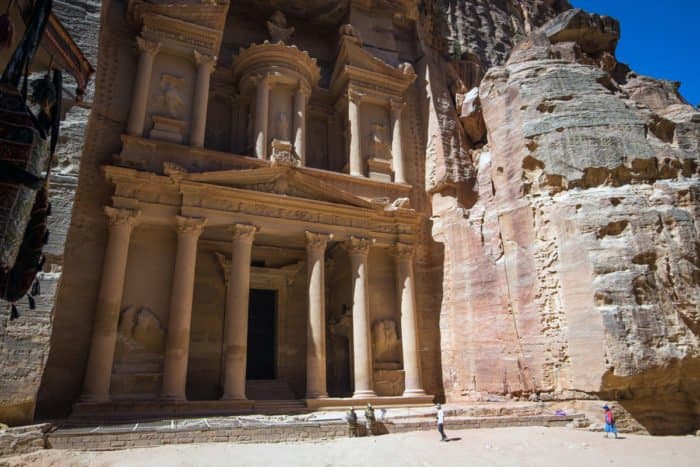

От горы Моисея с причудливым змееобразным посохом на вершине до маслянистого словно щелочь Мертвого моря; от древних до невозможности мозаик до загадочной и величественной Петры, высеченной в красном камне; от деревенских кафе до пятизвездочных отелей — этот пресс-тур остался бы рядовой поездкой, если бы не то, что случилось со мной в последний день. Утром за традиционным шампанским Суфьян объявил, что сегодня в программе заявлено посещение странноприимного дома Русской Православной Церкви на Иордане и места крещения Христа.

На горе Моисея

— О! — обрадовались журналисты. — Так это прекрасно! Окунемся! Непременно окунемся — место там особенное, такую возможность упустить нельзя.

Я с сомнением пожал плечами.

— А ты что ж? — посмотрели на меня коллеги. — Ты разве не собираешься там окунуться?

— Да что мне, — смущенно отмахнулся я. — Я ж даже не крещеный, какой толк мне там окунаться?

— Ах вот как? — всплеснули руками журналисты. — Так пренепременно же там тебя и покрестим! Ну посуди сам, где, как не там? Покрестим ведь?

Но чем дольше мы ходили по узким тропинками среди густых зарослей на берегу Иордана, тем сосредоточенней и тише я становился. Всматривался в темную воду Иордана, касался руками листьев невысоких деревьев, проводил пальцами по деревянным перилам. И чем дальше, тем больше утверждался в мысли, что креститься вот так, между ужином и шампанским, — это большая ошибка. Неправильно что-то очень важное превращать в аттракцион для туристов. А в том, что это что-то очень важное, я уж и не сомневался.

К тому моменту, как мы собрались у небольшой стойки церковной лавки странноприимного дома при Русской православной миссии, я уже твердо знал, что так креститься я точно не буду. Пока коллеги покупали себе специальные рубахи для того, чтобы окунуться, а с ними и воду Иордана, и свечи, и какие-то кулоны, я стоял поодаль, рассматривая выложенные на прилавке книги.

— Ну а ты что стоишь? — мягко спросила меня женщина с серо-голубыми глазами в монашеской одежде, когда коллеги отправились «окунаться». — Возьми рубаху да иди с ними!

— Нет, благодарю, — покачал я головой, — Что мне окунаться — я ж не крещеный.

— Так покрестись! Вот сейчас же и покрестись!..

— Да какое там… — махнул я рукой, но женщина вышла из-за прилавка и подошла ко мне.

— Как тебя зовут?

— Александр.

— А меня Илария. Матушка Илария. В миру Ирина, из Москвы я, но вот Господь сюда меня привел. Вот что, Александр. Наш настоятель бывает здесь редко — обычно он в разъездах с паломниками, в делах. А сейчас он здесь, представляешь? Вот там, в соседней комнате, будто бы тебя и ждет.

И, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и проводила в просторную белую комнату. Из мебели в той комнате был разве что простой диван, пара кресел да маленький журнальный столик. На диване сидел пожилой священник в светло-сером балахоне с ослепительно белой бородой.

— Ну, зачем пришел? — он смотрел на меня с какой-то доброй улыбкой, с какой взрослые обычно смотрят на совсем маленьких детей.

— Я… — растерянно замямлил. — Я… Ну… В общем, я это… Креститься пришел.

— Хорошо, — кивнул настоятель, — Креститься это очень хорошо. Но только скажи мне вот что. А что такое Православие?

— Православие? Ну… Это… Когда… Ну… В общем… А затем… Это…

Стыдно вспомнить сейчас, что я нес тогда тихим дрожащим голосом, сидя перед настоятелем в том кресле. А тот даже не изменился в лице.

— Хорошо, — ободряюще кивнул он. — А кто такой Иисус Христос?

— Ну… Это…

Когда я закончил, настоятель продолжал улыбаться. Помолчав немного, он сказал.

— Желание покреститься — это хорошее желание. Но очень важно понимать, что это такое, почему и зачем. Пока ты не сможешь оценить это — ты не сможешь это принять. Откуда ты? Из Москвы? Ну так в чем же дело? Там свыше трехсот прекрасных храмов, там тебя любой батюшка покрестит. Ведь по большому счету неважно, где ты примешь Крещение, здесь ли, там ли. Но очень важно, чтобы ты знал ответы на главные вопросы. Важно, чтобы они были у тебя и в голове, и в сердце.

Тут священника прервал его ассистент: подошел, протянул ему трубку мобильного телефона, объяснил что-то коротко. Настоятель взял телефон и начал что-то объяснять своему собеседнику.

Я смущенно смотрел в пол. Странно, да? С одной стороны, я и так вроде сам принял решение не креститься здесь, понимал, что это требует и подготовки, и знаний. А с другой стороны, я никак не мог избавиться от неприятного ощущения, будто бы мне сейчас двойку поставили. Я тяжело вздохнул и привстал с кресла: «Слушайте, я не буду вам мешать, спасибо вам, я все понял… Пойду я…» Настоятель жестом руки усадил меня обратно: «Нет, сиди. Я с тобой еще не закончил…»

— Хорошо, — улыбнулся священник, вернув трубку своему ассистенту. — А теперь рассказывай.

— Что — рассказывай? — окончательно растерялся я.

— Рассказывай, зачем ты пришел сюда на самом деле.

Он наклонился ко мне, и… Вспоминая этот момент сегодня, я понимаю, что это было больше, чем просто запах, который исходил от моего собеседника. Вот если бы «свежесть» и «свет» могли бы быть запахом, то это был бы именно такой запах. Я смотрел прямо в его улыбающиеся глаза, и мне хотелось приблизиться еще, чтобы окончательно раствориться в этом особенном, будто бы давно забытом запахе, ощущении, атмосфере. И я начал рассказывать.

Я рассказывал о своих нескладных отношениях и о своем тяжелом характере; о том, что я плохой сын и отвратительный отец; о том, что у меня нет ни сил, ни желания двигаться к своей цели, да и цели, если задуматься, никакой нет. О том, что я, словно лист неприкаянный в горной реке, несусь туда, куда течение вынесет, а течение чем дальше, тем немилосердней.

Мои журналисты уже давно окунулись, обсохли и ждали меня у нашего тонированного микроавтобуса, а я все рассказывал. И чем дольше я рассказывал — тем шире становилась улыбка священника.

Дом паломника на месте Крещения Господня в Иордании

— Вот все, что ты мне до этого плел про Православие, — то прямо никуда не годится. А вот то, что ты мне сейчас рассказал, — мне, как священнику, это словно бальзам на душу! Видишь ли, какая штука…

Откровенно говоря, я уж и не вспомню точно, о чем мы с ним говорили тогда конкретно. Но говорили долго. И тогда я не осознавал, что, в сущности, это была моя первая исповедь.

— Вот как мы поступим, — сказал наконец настоятель, — Ты сейчас отправляйся домой, возьми там лист бумаги и напиши на нем все-все-все свои грехи. Вот как ты сам их понимаешь — так и напиши. А завтра с утра пораньше приезжай ко мне — я тебя и покрещу!

— Но… У меня завтра в шесть утра самолет! — с сожалением ответил я.

— Жаль. Ну да ничего. Вот тебе мой совет. Вернешься в Москву — ступай в храм на Юго-Западной. Пройди катехизацию, чтобы все по уму, и покрестись.

На совершенно ватных ногах я вышел в комнату с церковной лавкой. Матушка Илария улыбнулась и без лишних вопросов протянула мне крестильную рубаху: «Ступай к реке, окунись…» А я попросил у нее еще крестик и, подумав, пару кулонов — для мамы и для дочки. Спустившись к совершенно безлюдной купальне, я переоделся и, сжимая в одной руке крестик, а в другой кулоны, трижды окунулся в воду, а потом, словно оглушенный прекрасной тишиной, стоял по пояс в воде и то ли плакал, то ли улыбался.

— Я словно чувствовала, что ты сегодня придешь! — встретила меня матушка Илария и протянула мне икону, — Будто бы для тебя и взяла. Это Александр Невский. Он твой небесный покровитель. Храни ее. И не откладывай с крещением, хорошо? Вот пообещай мне, это очень важно.

Я взял икону, она написала мне номер своего мобильного телефона — так, чтобы был на всякий случай, если вопросы какие будут, — и я уж было собрался уходить, но беспокойная матушка Илария снова ко мне обратилась.

Купальня на реке Иордан

— Подожди, не отпущу тебя так! — серьезно сказала она, заглянула под прилавок и протянула мне еще маленький темно-синий молитвослов и простой заламинированный прямоугольник, на одной стороне которого была икона, а на другой молитва. Я окончательно растерялся, не зная, как уж и благодарить ее за этот дар, а матушка Илария махнула рукой и улыбнулась.

— А теперь ступай. С Богом. Ждут тебя.

Я сделал пару шагов в сторону двери.

— Матушка Илария, я ведь это… Даже как креститься не знаю.

— А вот так, — показала она мне. — Вот два пальца, видишь? Они символизируют, что Иисус и Богом был, и человеком, а три — то Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Вот так…

Когда я сел в глухо тонированный микроавтобус нашей маленькой журналистской делегации, гид Суфьян внимательно и как-то настороженно посмотрел на меня.

— Александр! — с мягким иорданским акцентом сказал он, — Вы какой-то бледный. Вы мне не нравитесь!

— Суфьян, — счастливо выдохнул я, — А вы мне нравитесь очень. Правда.

Когда микроавтобус вырулил на шоссе, я внимательно рассмотрел ламинированную икону. На одной стороне была икона Богородицы с младенцем, а на обратной — молитва, которая начиналась словами: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…»

Вскоре я крестился. В храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО, что на Юго-Западной. Но это уже совсем другая история.

Смотрите также:

Живые истории «Фомы» теперь в звуке и на видео в озвучке Александра Ананьева

Фото из личного архива автора

Колокольный звон долетал, казалось, до самого неба, сливаясь с величественными раскатами грома. Монахиня Илария семенящей походкой шла к монастырским воротам: приехали гости.

— Матушка, Христос посреди нас!

Так кричать могла только Ксения. Стоило этой молодой женщине появиться в обители, как матушка трагически вздыхала, предвкушая грядущие перемены в ее тихой размеренной жизни. Сколько она мечтала, чтобы ее перевели на другое послушание – уже и не вспомнить. Но игуменья была непреклонна, а духовник с негодованием пресек подобные просьбы:

— Покоя захотела?А, кто тебе сказал, что в монастырь за покоем идут?Ишь ты, душевную тишину ее нарушают! Ты бы, мать Илария, подумала хоть раз: каково твоим паломникам в миру христианами оставаться. Это ты здесь, как тепличный цветок растешь, а они в такой кутерьме живут – Господи, помилуй! Попробуй-ка и мужу угодить, и детей воспитать, и старикам помочь, да при этих хлопотах еще и Богу послужить. Хорошо устроилась: отгородилась от внешней суеты и рада.

— Отче, у меня такая брань внутри идет, а по вашим словам так я здесь как в раю, — пыталась побороть обиду матушка.

— В раю, не в раю, а расслабляться тебе не зачем. Велено заниматься гостями – занимайся. И старайся для них утешением стать. А то придумала: себе выгоду во всем искать… Монах – он не для себя живет, а для Бога.

Вот и сейчас матушка, вспомнив слова духовника, улыбнулась. А Ксения уже летела со скоростью света в ее объятия:

— Как же я соскучилась!

Глядя на Ксению, никто бы не подумал, что этой энергичной и шумной молодой женщиной было пролито столько слез… Впервые она приехала в монастырь десять лет тому назад, и с тех пор матушка Илария стала ей как родная мать, которой у Ксении никогда не было.

— Я детдомовская, — в первый же вечер бесхитростно стала рассказывать о себе молодая гостья, — но вера в Бога у меня твердая, спасибо нашей уборщице, тете Зине. Она умудрилась даже всех детей научить молитвам «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». Знаете, интересное дело: ребята, ведь, у нас разные были, но над набожностью старой женщины никто и не думал смеяться. Просто столько в ней любви было, что и каждому из нас, хоть крупица, да передалась…

Матушка слушала рассказчицу, не перебивая. Тогда она только начинала нести это нелегкое послушание, и даже не представляла, сколько человеческих судеб ей предстоит пропустить через собственную душу.

Тем временем, Ксения продолжала:

— У нас все дети о чем-нибудь мечтали. Мало кто рассказывал друг другу об этих фантазиях… Но иногда, когда жить становилось невыносимо трудно, мы могли и по секретничать.

— О чем вы мечтали? – дрогнувшим голосом спросила матушка.

— Оля Лисицына, например, хотела врачом стать. Чтобы ездить на скорой помощи и спасать людей.

Взгляд Ксении затуманился, и в уголке глаза показалась крохотная слезинка:

— Оленька не дожила и до двадцати. Передозировка героина.

— Ну, а ты? Какая у тебя была мечта? – постаралась матушка отвлечь от грустных воспоминаний паломницу.

Девушка встрепенулась:

— Мне многого не надо. Я хочу просто хотя бы раз в жизни заснуть улыбаясь…

К горлу матушки Иларии подступил неприятный ком. Ей хотелось бежать ото всех этих историй, куда глаза глядят. Она не сможет. Она не хочет, в конце концов! У нее своя собственная духовная брань, и некогда вникать в горести других. Но, все-таки, она вникала. А потом, неожиданно для себя, решила молиться о Ксении, если благословит духовник.

Батюшка благословил. Время шло и паломниц, к судьбам которых она не могла остаться равнодушной, становилось все больше. Ксения теперь приезжала в монастырь регулярно. Она искренне верила, что матушка Илария – ее настоящая духовная подруга. Ей она рассказывала о своих мыслях, с ней она советовалась, куда устроиться на работу, с кем дружить, а кого держаться подальше. Впрочем, матушка никаких советов и не давала: Ксении просто нужно было, чтобы кто-то ее слушал. Девушка старательно размышляла над пользой того или иного поступка, а потом приходя к какому-то решению, радовалась:

— Так и поступим! Спасибо за то, что возишься со мной!

Матушка только в недоумении поднимала брови:

— Что ты, Ксеньюшка, я даже и рта не открыла, пока ты щебетала. Так что ты, как всегда, со всеми вопросами разобралась самостоятельно!

— Нет, — упрямо качала головой гостья монастыря, — ты мне молитвой помогала и своим вниманием. Без тебя я бы ни за что не справилась.

За долгие годы этой дружбы, у них сложились даже некоторые традиции. Например, в первый день приезда, женщины устраивали перед сном долгую беседу, и Ксения рассказывала обо всем, что произошло в ее жизни за последнее время. Вот и сегодня, уютно устроившись на скамейке под молоденькой яблоней, гостья заговорила:

— В нашем детском саду настоящее чудо! В мою группу привели мальчишек-близнецов, представляешь? До чего же умные и смышленые ребята! Их сразу же полюбили все воспитатели и дети. Хотя, в общем-то, ничего удивительного: когда я познакомилась с их родителями, то сразу поняла, что такие люди иначе и не могли воспитать своих малышей. Такая красивая пара… Не знаю как это словами описать, но глядишь на них и понимаешь: вот она, настоящая христианская семья.

— Так они верующие? – улыбаясь, спросила матушка.

— Конечно! Геннадий Яковлевич очень сетовал, что в нашем городе нет православных садиков. Они с Надеждой Ивановной и детьми к нам недавно переехали. А, сами они, кажется, родом из столицы. Представляешь, они своих троих сыновей вырастили, а потом взяли из Дома малютки близнецов. В общем, от Степановых, мы все в восторге. Такие чудесные мальчики. Они нам каждый день настроение поднимают.

Матушка Илария сначала побледнела, а потом, взяв себя в руки, тихо переспросила:

— Как ты, говоришь, зовут родителей твоих близнецов?

Ксения даже растерялась от такой реакции:

— Степановы. Геннадий Яковлевич и Надежда Ивановна…

И вдруг ей стало больно. Так больно, что захотелось кричать. Четки безжизненно повисли на руке, а матушка отчетливо ощутила: все было бессмысленно. Крест, который она несла, был никому не нужен.

— Тебе плохо? Ты такая бледная! – Ксения взволнованно смотрела ей прямо в глаза.

— Сердце прихватило, прости, мне надо в келью.

Голос ее был спокоен и тверд. И это пугало матушку даже больше, чем собственно новость о Геннадии. Матушка прислушивалась к себе и с ужасом понимала: в ее сердце не было любви к Богу. Тридцать лет была, а теперь не стало. Исчезла она куда-то, растворилась в этом безразличном мире без остатка… Она не понимала, как такое могло случиться. А, самое страшное — матушка Илария чувствовала обиду на Христа. Ведь, она пожертвовала собой, а Геннадий струсил. И теперь вот, получается, ее жертва ничего не значила?! Никому она не нужна была?

Переступив порог кельи, она посмотрела на икону Спасителя. Ничего. Совершенно ничего она не чувствовала. Тупое безразличие, переплетающееся с тоской. Матушка прилегла на узкую кушетку и закрыла глаза. Картинки давно минувших дней стали мелькать перед глазами, заставляя сжимать четки все сильнее…

Если бы в восьмидесятых ей кто-то сказал, что она станет монахиней, она бы даже не рассмеялась. Наверное, просто подралась бы с человеком, посмевшим такое заявить. Какая религия, какой Бог?! Люди – существа разумные и должны самостоятельно строить свою жизнь. Вот она, например, всего добивалась сама. Даже родители удивлялись твердости характера дочки. Если что-то решила, все. В лепешку расшибется, но задуманное осуществит. Так, молодой специалист Варвара Мухина уверенно шагала в светлое будущее. Все у нее ладилось, все получалось. Даже жених имелся в наличии – скромный и тихий Генка Степанов. Товарищи недоумевали, что же отважная и смелая Варенька нашла в этом интеллигентного вида юноше. Варвара и сама не знала, но ей льстило, что такой умный парень с интересом выслушивает ее идеи. А, идеи девушки, надо сказать были масштабными… Если уж что-то и делать, то с размахом – чтобы удивить весь мир!

Она состояла в секции горнолыжного спорта несколько лет. После знакомства с Геной, Варвара и его зажгла идеей покорения новых высот:

— Человек – хозяин своей судьбы, понимаешь? Захотел одолеть гору, и никто ему в этом не может помешать! Каждый новый поход не похож на предыдущий. Преодолевая новые рубежи, ощущаешь себя хозяином земных красот…

Девушка вообще умела говорить так убедительно, что ребята, вдохновленные ее словами, были готовы совершать все новые и новые подвиги. Так было и в тот злополучный день. Варвара с замиранием сердца ждала того прекрасного момента, когда их группа окажется на вершине Казбека. Вот они, самые смелые и отважные члены спортивного клуба, готовятся к поездке, обещающей стать самой запоминающейся в их жизни. Казбек… В одном лишь этом слове столько чарующего и завораживающего! У всех ребят было по несколько восхождений за плечами, но в этот раз витало в воздухе предчувствие чего-то особенного.

Матушка Илария поежилась, словно в ознобе. Безжалостная память заставляла ее вспоминать ужасную трагедию…

Ночью ее разбудил оглушительный гром. Она сразу поняла – это конец. Рядом шла лавина. Шансов не было никаких. Дальше все происходило словно в тумане: вот она мечется возле палатки и никак не может сообразить куда бежать. Потом кто-то резко дергает ее за руку и тащит вниз, к скале… Это был Гена. Она стояла как вкопанная и не могла вымолвить ни слова, а он все шептал: «Господи, помоги. Господи, помилуй».

Они выжили. Уже потом Варвара узнала, что ее жених был верующим.

— Как ты мог скрывать от меня такое?! – возмущалась девушка.

Гена только пожимал плечами и ничего не отвечал. Но факт оставался фактом: Бог их спас. С этим Варвара спорить не смела. В минуты опасности она настолько явственно ощущала чье-то всесильное и всемогущее присутствие, что все логические аргументы разбивались в дребезги о личный духовный опыт. Девушка с изумлением признала: Он существует!

Она с головой ушла в изучение Православия. Теперь монашество, которое до этого ею высмеивалось, стало казаться пределом совершенства христианской жизни. И, спустя какое-то время, Варвара заявила:

— Гена, Бог спас нам жизнь тогда, в горах, и мы должны Его отблагодарить. Давай уйдем в монастырь и целиком посвятим себя служению Христу!

Однако Геннадий неожиданно проявил твердость, и с невестой соглашаться не спешил:

— Варя, вступить на путь монашества – это не на гору подняться. Пойми ты, такой серьезный и ответственный шаг нужно принимать обдуманно.

— А я все обдумала! – кипятилась Варвара, — нечего воздух сотрясать умными словами. Пора брать свой крест и следовать за Христом!

Жених пытался ей объяснить, что отблагодарить Бога за подаренное спасение следует чистой и праведной жизнью. А, в монастыре, или вмиру – это не так уж принципиально.

— Можно спастись, созидая в семье малую церковь. А, можно и в кельи погибать, если душа будет оставаться надменной и горделивой.

Спорили они долго. И все-таки Варваре удалось уговорить Геннадия. Для девушки же главным было то, что она сумеет отдать Богу самое лучшее, что у нее есть – молодость и силы. Да, она готова была положить на алтарь даже будущую семью! Потому что там, где нет подвига и самоотречения, там не может быть и настоящей веры.

Вместе с Геной они стояли на вокзале. У обоих – небольшие спортивные сумки. Они разъезжались в разные стороны, чтобы никогда уже не встретиться вновь. Варвара ни на секунду не сомневалась, что их обоих ожидает постриг.

В обители ее встретили радушно, но пыл охладили. Матушка-игуменья и духовник очень много разговаривали с молодой девушкой и старались объяснить ей суть монашеского делания. Варвара со всем соглашалась, обещала не торопиться с выводами, но внутренне уже приняла решение: стать монахиней – единственный для нее возможный вариант.

В послушницах она пробыла долго. Наверное, Бог умягчил сердца ее родителей, и для них выбор дочери, хоть и был неожиданным, но приняли они его спокойно. Мама даже заметила:

— Возможно, так тебе, действительно, будет лучше… Все-таки наша прабабушка была монахиней. Видимо, по ее молитвам Господь не дал угаснуть огоньку веры в нашей семье. Ты нас прости, дочка. Мы в Бога верим, но никогда открыто этого не исповедали. Да и тебя жить по христиански не научили.

Варвара еще долго вспоминала мамины слезы, и не могла понять: как же она не видела, что вокруг столько верующих людей?! Неужели она всю свою жизнь интересовалась только собой?! Чуть позже к ней приезжали знакомые и друзья. Кто-то пытался ее вразумить, кто-то просто хотел посмотреть на настоящую «монашку». И только несколько человек поддержали ее и пожелали твердости и сил на этом тернистом пути. Девчата рассказали, что и Геннадий выполнил уговор и теперь он трудник в мужском монастыре.

Потом уже был ее постриг, на который приехали родители и выглядели такими трогательно-восторженными, что у нее радостно ликовало сердце. Вот он – ее настоящий путь! Ее дорожка, ведущая к истинной высоте!

Матушка Илария открыла глаза и с горечью посмотрела на свое черное облачение. Кто же она теперь? Монахиня? Разве можно ее так назвать после мыслей, пронесшихся в голове? Да, она злилась. И еще ревновала. Получается, Бог любит одинаково и Геннадия, не дерзнувшего дать обеты, и ее – человека, пожертвовавшего всем. Только теперь она поняла ту простую истину, которую ей пытались объяснить много лет тому назад: быть христианином можно на любом месте и в любых обстоятельствах…

А, она не сумела этого сделать даже в монастыре! Каким же отвратительно завистливым, самонадеянным и горделивым оказалось ее сердце! Если бы только можно было все изменить… Она бы начала с чистого листа. Но, можно ли стать монахиней, если ты уже тридцать лет, как считаешься таковой? Страхи и сомнения разрывали ее душу на части, и наконец, матушка Илария упала на колени и взмолилась:

— Господи, переплавь мое сердце! Нет во мне ни капли любви к Тебе и к своим ближним. Отец, но я так сильно хочу стать человеком!

Время остановилось, и она снова ощутила, как и тридцать лет тому назад, что рядом с ней Бог. Четки потихоньку заскользили в ее руке. Сегодня она увидела, как отвратительна ее душа. Она почувствовала, что самостоятельно не может абсолютно ничего… И, вместе с этим пришла надежда. Ведь, если человек понимает, что болен, значит, Врачу будет легче его лечить.

— Господи, делай со мной что хочешь, только спаси душу мою грешную, — прошептала матушка и поднялась с колен.

На скамейке возле монашеского корпуса вот уже несколько часов ее ждала взволнованная Ксения. Молодая женщина очень сильно переживала за здоровье самого дорогого на свете человека. А еще ей почему-то захотелось рассказать, что детская мечта сбылась. Засыпая прошлой ночью, Ксения представила, что именно сейчас ее дорогая Илария читает в храме неусыпаему Псалтирь. От этого стало так тепло и радостно, что женщина погрузилась в глубокий сон с улыбкой на устах.

Наталия Климова

elefteria.ru/category-dosug-rasskazy-zasnut-ulyibayas/2/

© Алексей Вячеславович Морозов, 2017

ISBN 978-5-4485-5545-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Член Союза Писателей России, Член Союза Журналистов России

Светлой памяти монахини ИЛАРIИ,

Ее внучатый племянник Алексей

Посвящает этот роман.

Хотя роман основан на реальной истории, все персонажи и события — вымышлены, совпадения с жившими и живущими людьми, их именами, фамилиями и поступками — случайны, вся книга представляет собой художественное творчество. Тем не менее, автор пользовался воспоминаниями нескольких известных участников событий, в частности, офицеров Дикой Дивизии, другими архивными материалами и т.п., перерабатывая их в удобном для романа русле.

«Не Предведение есть причина будущих событий, а будущие события — причина Предведения. Не из Предведения вытекает будущее, а из будущего — Предведение».

Святой Иустин, христианский философ и мученик.

«История народа есть молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, пророческое знамение грядущего».

И.А.Ильин, русский православный философ, писатель и публицист.

«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем».

В.Г.Белинский, русский литературный критик.

«Ничто не ново под луною. Что есть, то было, будет ввек. И прежде кровь лилась рекою. И прежде плакал человек…»

Н.М.Карамзин, русский литератор, историк.

Глава I

Санитарный поезд, пыхтя, подошел к перрону Александровского (ныне Белорусского) вокзала в Москве. Поручик Баранов очнулся от резкого торможения. Рана на ноге болела нестерпимо. Осколком снаряда ему срезало почти все мясо на бедре. Вместо трех суток, поезд до Москвы шел десять. В ране начали копошиться белые, жирные черви. Несло смрадом. И хотя сестра милосердия в поезде промыла его увечье сильным раствором сулемы, черви появились снова. Повязка шевелилась от них. Баранов застонал. Шел 1916 год. Военные успехи России на фронте сменились рядом поражений. Была потеряна Польша, Восточная Галиция, начались отступления и на других фронтах. Железные дороги, эти артерии войны, были забиты поездами. Царил хаос. Доставка боеприпасов, продовольствия и медикаментов была сорвана. То же самое происходило и с санитарными поездами. Они двигались с «черепашьей» скоростью, что сказывалось на раненых бойцах. Не успев доехать до места назначения, многие из них умирали. Еще больше людей умирали непосредственно в госпиталях из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Москва была забита ранеными. Госпитали размещались даже в правительственных и учебных заведениях. Естественно, что эти помещения были не приспособлены для медицинских целей. Пришли на помощь московские монастыри. Так, Московский женский монастырь отдал два крыла своего здания под госпиталь, а монахини работали сестрами милосердия. И все же обстановка была близка к катастрофичной. К тому же материальное положение в Москве продолжало ухудшаться. В 1915 году индекс цен превысил рост заработной платы в 3 раза, а в 1916 году — в 5 раз. Начинался продовольственный кризис — основной показатель разваливающегося государственного управления и хозяйства. Он спровоцировал негативные процессы во всех отраслях российской экономики, в том числе, и на транспорте, в медицине и в финансовой сфере. Тяжелое положение страны использовалось банкам и оптовыми торговцами для наживы и спекуляции, а власти, вместо того, чтобы пресечь безобразия, сами набивали карманы деньгами вместе и через банки и торговцев. Ползли вверх цены на продукты, а правительство, искавшее средства для ведения войны, резко увеличило налоги. И это вместо того, чтобы прекратить спекуляцию и воровство из казны и реквизировать огромные состояния, нажитые на взятках и обмане людей.

2 мая 1915 года началось Горлицкое сражение (или Горлицкий прорыв немцев), которое предопределило поражение России в I Мировой войне. В этой битве немецко-австрийские войска, под командованием одного из самых талантливых немецких генералов Макензена, применили метод скрытого сосредоточения и внезапного удара. Хотя общее соотношение сил на фронте было в пользу русских (1 млн. 300 тыс. штыков и сабель у немцев и австрияков против 1 млн. 700 тыс. штыков и сабель у нас), но на месте прорыва все было с точностью до наоборот. Макензен создал ударную группу немецко-австрийских войск и, за счет военной дисциплины на железных дорогах в Польше (начальники станций, машинисты, смазчики и даже кондукторы расстреливались немцами за саботаж военных перевозок), быстро и скрытно перебросил ее под городок Горлице, где стояла только одна 3-я русская армия. В результате такого лихого маневра, совершенно неожиданного для русского командования, группа Макензена получила превосходство на узком участке фронта в живой силе — в 2 раза, в легкой артиллерии — в 3 раза, в тяжелой артиллерии — в 10 раз, в пулеметах — в 2,5 раза. Но не это предопределило поражение Русской армии. С началом I Мировой войны Россию захлестнул «дикий» капитализм. При оборонзаказе в 60 тысяч винтовок в месяц военные завода изготавливали только 10 тысяч. Были сорваны поставки орудий, снарядов и патронов. Что же произошло? Договорившись между собой, промышленники-хапуги увеличили цены на боеприпасы в 2 раза, а подкупленные ими чиновники срывали поставки оружия в Русскую армию, пока не будут выполнены ценовые условия их хозяев-банкиров. Все это дорого обошлось России. Фронт был прорван. Немцы молотили 3-ю Русскую армию почти беспрепятственно. Обнаглев от безнаказанности они выкатывали свои пушки на прямую наводку и расстреливали русские окопы с дистанции 2-х тысяч метров, то есть из — за пределов дальности винтовочного огня. У немцев было выделено по 1200 снарядов на ствол, а в артиллерии 3-й Русской армии было по 30 снарядов на орудие (это 3 минуты стрельбы трехдюймовой пушки). Для гаубиц, разрешенный расход составлял по 2 снаряда в день на ствол (!). Было мобилизовано 5 млн. резервистов из глубины Российской Империи. Вооружать их было нечем. Стали закупать в Японии трофейные, захваченные японцами еще в войне 1905 года, старые винтовки Мосина. Закупили в Швейцарии винтовки 1864 года выпуска. Государственный Совет Обороны рассматривал вопрос о вооружении пехоты алебардами (!). Все чего смогли добиться — это одна винтовка на троих и пять патронов на винтовку. И вот эти, плохо обученные и еще хуже вооруженные резервисты, бросались в бой для затыкания прорыва по частям и, несмотря на свое мужество, почти все мгновенно уничтожались немецким орудийным и пулеметным огнем. Австрийские пулеметчики сходили с ума от той стены трупов, которая вырастала от их пулеметного огня за пару часов боя. Вскоре произошло апокалиптическое Красницкое сражение (вы нигде не прочтете об этом, уважаемые читатели), где не только молчала русская артиллерия (стрелять было абсолютно нечем), но молчали и винтовки русских солдат (патронов не было). Пехота пошла в штыки, рвали немцев зубами, подбирали немецкие карабины и вели огонь, но почти все погибли смертью героев. Потери Русских войск в результате Горлицкого прорыва были колоссальны. Только убитыми мы потеряли более 3-х миллионов солдат и офицеров (!). войска были деморализованы, вера в победу упала, вера в Царя упала еще ниже. Предательство стало частым явлением. Так, из-за предательства коменданта крепости Ковно, крепость была сдана немцам без единого выстрела. Была сдана крепость Новогеоргиевск с 80-ти тысячным гарнизоном, тысячей орудий и запасами продовольствия. Немцы ее даже не штурмовали. И только тогда правительство и Царь Николай II опомнились. Была проведена национализация промышленности, и в 1915—1916 годах все промышленные предприятия стали государственными. Дебатировался даже вопрос о том, чтобы реквизировать огромные состояния банкиров, наживающихся на войне и на продовольственном голоде. Однако этот вопрос, как тогда говорили, «повис в воздухе». Видимо, много дали кому надо. Если бы национализировали то, возможно, не было бы революций 1917-го года. Тем не менее, оборонный заказ стал выполняться. Пушки, винтовки, снаряды и патроны бесперебойно стали поступать в армию. Положение улучшилось, что и подтвердил Брусиловский прорыв (по имени генерала Брусилова), который полностью уничтожил 4-ю австрийскую армию. Однако это был всего лишь эпизод. Горлицкий прорыв положил начало Великому отступлению русской армии, когда за полгода она оставила Галицию, Литву и Польшу. Только мужество и героизм русских солдат и офицеров не позволили в 1915 году разгромить вооруженные силы России. Мужество и проведенная национализация спасли Империю, но ненадолго. Уже появились большевистские агитаторы, которые вскоре окончательно разложили армию.

Может ли в войне победить страна, когда ее экономикой управляют промышленники-хапуги и чиновники-взяточники? Вопрос риторический, так как и взятки, увеличивающие стоимость товаров, и сверхприбыли, наживаемые на человеческом горе, — все это называется предательством национальных интересов.

Народ стремительно нищал, жизненный уровень катастрофически снижался. Рынки и базары стали пустеть, а очереди в продуктовые магазины и хлебные лавки — увеличиваться. Было решено снимать с санитарных поездов только тяжелораненых, а остальных перевязывать и эвакуировать дальше. Перевозка бойцов, из-за отсутствия транспортных средств, в Москве осуществлялась, в основном, на трамваях. Так Баранов, в бессознательном состоянии, был доставлен на трамвае в госпиталь Московского женского монастыря. Следует отметить, что запасы продовольствия обитель пополняла из сел и деревень Московского уезда. Все лучшее из продуктов, что принадлежало монастырю, шло раненым и выздоравливающим. Себя сестры в еде предельно ограничивали. Не хватало медикаментов и бинтов, с огромным трудом доставали даже такие элементарные вещи, как йод, карболку и хинин. Для перевязки больных сестры стали использовать простыни. Настоятельница, игумения Илария, спала на соломе. На десятый день (!) после ранения в госпиталь монастыря привезли поручика Баранова. Он уже был в горячке. Едва взглянув на раненого, Илария сразу узнала его. Она встречалась с Барановым около года назад во время приезда во Львов, на пасху 1915 года. Иларии тогда повезло. Ее пригласила в Императорский поезд, отправлявшийся во Львов, сестра Государя, Великая княгиня Ольга Александровна. Ее госпиталь уже был развернут во Львове. Илария же везла подарки солдатам от Московского женского монастыря. Она была довольна, что ее пригласили в Императорский поезд и рада, что без особых хлопот довезет подарки, которых набралось полвагона. Пасха в 1915 году была ранняя и пришлась на 22-е марта (4 апреля по новому стилю). Православный мир праздновал светлое Христово Воскресение. Николай II решил посетить занятый русскими войсками Львов на пасхальной неделе, а именно,27 марта. Он хотел въехать во Львов на своем поезде, который шел по маршруту Москва-Петроград-Могилев-Львов. Сам Император находился в своей Ставке, в Могилеве. Однако этому решению воспротивился начальник его личной охраны А.И.Спиридович. Александр Иванович, генерал-майор российского корпуса жандармов, был мастером политического сыска и в жизни повидал всякого. Был тяжело ранен социал-демократом Руденко, а после убийства Столыпина в 1911 году попал под следствие по обвинению в непринятии мер охраны премьер-министра (халатность). Ему удалось оправдаться и, что немаловажно, Царь доверял ему. В 1913 году его уголовное дело было закрыто по личному распоряжению Николая II. Во время I Мировой войны Спиридович сопровождал Императора Российского во всех поездках. Александр Иванович по долгу службы подозревал всех, кто приближался к Царю. Особенный зуб он имел на Григория Распутина. Служба начальником охраны императора это не только чутье, профессионализм и храбрость, тут еще надо быть и мастером дворцовой интриги. Распутин не посоветовал, а, правильнее сказать, запретил Николаю II ехать во Львов. Царь был возмущен, но уважая мнение своей жены Александры Федоровны, которая буквально млела от «сибирского мужика», сдержался. Посещение Львова было важно с политической точки зрения — этим визитом только что отвоеванная Галиция (Червонная Русь) как бы закреплялась за Россией. Государь не мог знать, что не будет он хозяином этой земли и что буквально через месяц немецко-австрийские войска, смяв 3-ю армию, прорвутся под Горлице и русским придется оставить и Галицию со Львовом и Польшу и Литву. А вскоре падет и сама монархия. Никому, кроме Бога, это не было известно. Автор, изучавший историю, много раз ловил себя на мысли о тщетности людских усилий и о всемогуществе Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной.

Тем временем, перед Спиридовичем стояли две задачи. Первая заключалась в том, чтобы царь беспрепятственно и спокойно въехал во Львов. Вторая состояла в охране Государя в городе, а также в охране сопровождающих его лиц, в частности, на поезде прибывали Их Императорские Высочества Августейшие Сестры Государя Императора Ольга Александровна и Ксения Александровна.

Для решения первой задачи Александр Иванович уговорил Николая II пойти на хитрость. Он брался распустить слух по Львову, что Русский Царь приезжает в город на своем Императорском поезде. Поезд, украшенный цветами, портретами государя и царскими штандартами, под пение гимна остановится у перрона городского вокзала. А Император должен будет въехать во Львов на автомобиле по Лычаковской дороге и, пока горожане встречают его на вокзале, Николай II тихо проедет по опустевшим улицам к дому генерал-губернатора Галиции графа Бобринского, где и остановится. Спиридович понимал, что для решения второй задачи руководимый им отряд охраны был очень мал. Отдав все необходимые распоряжения, Александр Иванович немедленно выехал во Львов. Граф Бобринский охарактеризовал положение в городе как очень опасное. Не проходило дня, чтобы не было стрельбы на улицах. Большинство населения было враждебно настроено к русским войскам. В ресторанах и кофейнях постоянно вспыхивали конфликты и драки между офицерами и горожанами. Было полно шпионов, оставленных при отступлении австрийцами. Генерал-губернатор посоветовал обратиться за помощью к командиру Кавказской туземной конной дивизии Великому Князю Михаилу Александровичу, брату царя (об этом уникальном воинском соединении автор расскажет несколько ниже). Великий Князь, опасаясь покушения на Николая II, немедленно откомандировал в распоряжение Спиридовича дагестанскую сотню во главе с поручиком Барановым. Все они были Георгиевские кавалеры, а Баранов за храбрость был награжден золотым оружием.

Наступило 27 марта. Вовсю светило солнце, словно приветствуя Русского Императора. По обе стороны железной дороги от границы до Львова на расстоянии прямой видимости стояли солдаты. Толпы горожан устремились к вокзалу, так как прошел слух о прибытии Государя. А в это время царь, одетый, по просьбе Спиридовича, в простую кожаную тужурку, в каких тогда ходили механики, на автомобиле «Делонэ-Бельвиль» со специальным со специальным стальным кузовом, изготовленным Парижской фирмой «Кельнер», ехал во Львов по Лычаковской дороге. Его сопровождали несколько автомобилей, в которых ехали: Главнокомандующий Русской армией Великий князь Николай Николаевич, министры двора и генералы свиты, а также лейб-хирург Федоров (на всякий неожиданный случай). Как писал позже Спиридович, «день был жаркий, и вереница автомобилей катила, окутываемая клубами пыли. По пути два раза останавливались на местах сражений. Государь выслушивал доклады. Несколько раз подходил к белым могильным крестам, которыми был усеян столь победоносно пройденный русской армией путь». Император же записал в своем дневнике: «Чем дальше, тем местность становилась красивее. Вид селений и жителей сильно напоминал Малороссию. Только пыль была несносная. Останавливался несколько раз на месте сражений в августе месяце; видел поблизости дороги братские могилы наших скромных героев. Солнце пекло, как летом». На следующий день газеты сообщили о приезде Императора. Город украсили флагами. Кстати, при помощи дагестанской сотни Баранова и присланного по требованию Спиридовича контрразведчика Русского Генерального штаба капитана Деревянко, все оппозиционно настроенные горожане были временно интернированы и помещены в пустовавшие австрийские казармы. Остальные горожане восторженно встретили царя. Спиридович вполне искренне записал: «Встреча со стороны населения была настолько горяча, а население было не русское, что как-то невольно пропал всякий страх за возможность какого-либо эксцесса с этой стороны. Казалось, что при таком восторге при виде Белого Царя со стороны галицийского населения, какое-либо выступление против государя невозможно психологически. Убранство улиц флагами и гирляндами дополняло праздничное настроение толпы». Приняв рапорт генерал-губернатора Галиции графа Бобринского, Николай II направился на молебен в гарнизонный храм Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». Быстро выскочив из еще неостановившегося автомобиля, на ходу бросив недокуренную папиросу, поздоровался со своими сестрами Ксении и Ольгой, стоявшими при входе в храм в платьях сестер милосердия, и вошел в него. Вот как описывает Архиепископ Евлогий встречу Императора в храме: «Огромный храм был переполнен до тесноты. Генералы, офицеры, солдаты, русские, служащие в разных ведомствах (среди присутствующих я увидел Председателя Государственной Думы Родзянко), местное галицкое население — все слилось воедино; длинные вереницы священнослужителей в золотистых облачениях с протопресвитером Шавельским впереди — и все это возглавлялось мною. Момент был не только торжественный, но и волнующий, захватывающий душу…» Баранов вместе со Спиридовичем стояли в правом приделе, недалеко от Царя. Непосредственно в церкви «работал» Деревянко со своими агентами, но поручик по привычке внимательно осматривал присутствующих. Внезапно его взгляд уперся в незнакомую монахиню, одухотворенное лицо которой поражало своей отрешенностью. Она стояла с высоко поднятой головой, взгляд светился лучезарным светом и, казалось, трудно было бы отыскать монахиню, так гармонировавшую со своим монашеским одеянием.

— Кто это? — спросил поручик Спиридовича, указывая глазами на необычную монахиню.

— Как, Вы не знаете? — удивился Александр Иванович, — это же известная игумения Илария. Ее исцеляющая сила поражает. Она вхожа к самой Императрице. Вот только Распутин против нее. Московский генерал-губернатор частенько прибегает к ее помощи и прислушивается к ее советам. Тем не менее, Петроград не очень-то жалует московских праведников.

— Представьте меня Иларии, — дрогнувшим голосом попросил Баранов.

— Хорошо, — шепотом ответил Спиридович, — кстати, она привезла полвагона подарков нашим солдатам, вот вы и помогите распределить их.

— Почту за честь.

После молебна архиепископ подарил Николаю II копию Почаевской иконы Божией матери и сказал: «Примите, Ваше Величество, от меня эту святую икону копии Великой святыни русского народа — Почаевского чудотворного образа Богоматери. Эта святыня не раз спасала русскую землю от нашествий вражеских, и в теперешнюю Великую Отечественную войну она не пустила врага в свою обитель, хотя Лавра Почаевская стоит на самой бывшей границе австрийской. Когда блаженной памяти государь Александр III посетил Почаев, то собралось там много галичан, перебежавших границу чтобы посмотреть на Русского Царя. Покойному Государю угодно было обратиться к тем галичанам с такими знаменательными словами: «Я помню вас, я знаю вас, я не забуду вас! По указанию Божиего промысла Вы, Государь, осуществляете теперь эти великие, почти пророческие слова. Да поможет вам в этом святом деле Царица Небесная».

После молебна состоялся парад войск Львовского гарнизона. На правом фланге шли главнокомандующим Великий князь Николай Николаевич, его начальник штаба генерал-губернатор граф Бобринский. Затем Николай II посетил госпиталь имени великой княгини Ольги и наградил отличившихся солдат и офицеров георгиевскими крестами и медалями.

Далее в доме генерал-губернатора графа Бобринского в честь Государя был дан торжественный обед, и Сиридович, представив Баранова Иларии, ухитрился посадить их рядом.

После традиционного приветствия генерал-губернатор граф Бобринский рассказал о том, как уничтожалось православное население Галиции. Австрияки уничтожали сербское население в Боснии и русинское в Галиции. Было построено несколько концентрационных лагерей. самые страшные Талергоф и Терезин. За донос на православного выплачивалась премия в 500 крон. Последовали массовые казни. Обвинения были такие: за симпатии к России, за ожидание прихода русских войск и т. п. Людей вешали, морили голодом, били смертным боем

Около 150 тысяч православных русинов были замучены. Граф Бобринский дал слово представителю интеллигенции Галиции, поэту Василию Ваврику, отсидевшему в самых ужасных концлагерях, и в Терезине и в Галергофе. Он чудом остался жив. Василий сказал о «жажде славянской крови», которая замутила головы австрийских военных, и прочел свое стихотворение «Я Русин»:

Я русин был и русским буду,

Пока живу, пока дышу,

Покамест имя человека

И заповедь отцов ношу.

Когда австрийцы и поляки

Да немцы лютые меня

С правдивого пути не сшибли

И не похитили огня,

То ныне ни крутым запретам,

Ни даже ста пудам оков

Руси в моей груди не выжечь

Во веки вечные веков!

Все зааплодировали. Расчувствовался государь, подошел к Ваврику, подарил ему фарфоровое пасхальное яйцо, украшенное его инициалами, и крепко расцеловал. Есть такой обычай на Руси, после Пасхального богослужения приветствовать близких людей поцелуем. Василий не растерялся, схватил со стола красное пасхальное яичко и, вручив его Царю, расцеловал Николая II со всей страстью своей поэтической натуры. Под крики «Ура!» все встали и запели русский национальный гимн «Боже, Царя храни!» Государь был очень растроган таким приемом. Несколько позже общий разговор разбился на отдельные группки. Обращались только к своим соседям. Все говорили несколько громче обычного, так как были взволнованы происходящим. Стало шумно.

— Как мне сказал Александр Иванович, Вы воюете в дикой Дивизии. Почему такое название? — спросила Илария Баранова.

— Из страха, матушка, из страха. Австрияки так прозвали. Боятся нас. А еще, я думаю, о кавказских народах в Вене говорят как о дикарях. А я уверен, что они сами дикари. Вон сколько уничтожили и замучили русин галицийских. А «Дикие» беспощадны только в бою, а пленных никто и пальцем не тронет. Удивительно, но вчерашние враги России — кавказцы — добровольно пошли защищать ее и дали присягу Белому Царю. Перед каждой атакой мулла читает молитву за Россию, за Государя. Правда, мои всадники утверждают, что род Белого Царя восходит от Чингисхана, и они воюют за него во имя Аллаха и, следовательно, за Аллаха.

— Вот как, — задумчиво сказала Илария, — я хотела бы часть подарков раздать вашим всадникам, не окажете ли мне протекцию в этом деле?

— Считайте, что разрешение уже получено. Когда хотите ехать?

— Чего медлить. Послезавтра утром.

— Как прикажете, матушка. Все время разговора Баранов не мог оторвать взгляд от лучезарного лица Иларии, ее глаза так светились, что казалось, затмевали блеск золотого наперстного креста, висевшего на массивной цепи. Илария заметила его состояние. Она была проницательна и решила успокоить Баранова притчей.

— Шли два монаха и встретили красивую женщину. Она стояла около бурной реки и не могла перейти на другой берег. Один из монахов поднял женщину на руки и перенес ее через реку. Затем он вернулся к своему спутнику, и они продолжили путь.

— Мы приняли обет не касаться женщин. Как ты мог взять ее на руки? — спросил второй монах.

— Я давно уже поставил женщину на берег, а ты, судя по всему, все еще несешь ее с собой, — был ответ.

Вот и Вы, поручик, в жизни «продолжаете нести» груз пустых чувств, и за этой тяжестью не видите, что за человек находится рядом с Вами. Подумайте об этом, — закончила Илария.

Баранов был смущен и извинился.