Ad

Ответы на сканворды и кроссворды

Баллада

Лироэпическое произведение 7 букв

Похожие вопросы в сканвордах

- Лироэпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора. Баллады часто кладутся на музыку 7 букв

- Шутливое выражение, обычно в поэтической форме или поговорочного характера, употребляемое для оживления речи, разговора 9 букв

- Устар. и высок. поэтическое произведение эпического или героического характера 5 букв

Похожие ответы в сканвордах

- Баллада — Сольное музыкальное произведение повествовательного или героико-эпического характера 7 букв

- Баллада — Лирическое или лиро-эпическое стихотворение особой формы на историческую, обычно легендарную, тему 7 букв

- Баллада — Стих. М. Лермонтова 7 букв

- Баллада — Стихотворное или музыкальное произведение повествовательного характера 7 букв

- Баллада — Героико-эпическое стихотворение-легенда 7 букв

- Баллада — Жанр поэзии 7 букв

- Баллада — Поэтический жанр 7 букв

- Баллада — Стихотворное сюжетное произведение, драматическое, чаще всего фантастического характера 7 букв

- Баллада — Фольклорный жанр y народов Европы, первоначально- хороводная песня с рефреном (y романских народов) или лироэпическая песня с хоровым рефреном (y германских народов) 7 букв

- Баллада — Инструментальная пьеса эпического характера 7 букв

- Баллада — Лирический жанр в литературе средневековой Европы 7 букв

- Баллада — Стихотворное повествование, песня, основанные на предании 7 букв

- Баллада — Лироэпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора. Баллады часто кладутся на музыку 7 букв

- Баллада — Стихотворение М. Лермонтова; жанр поэзии 7 букв

- Баллада — Вид стихотворения 7 букв

- Баллада — Песенно-лирический жанр 7 букв

- Баллада — Музыкальный «медляк» 7 букв

- Баллада — Фильм «Гусарская …» 7 букв

- Баллада — Вид лирического стиха 7 букв

- Баллада — Рок-музыкальный медляк 7 букв

- Баллада — «Светлана» Жуковского 7 букв

- Баллада — Фильм «… о солдате» 7 букв

- Баллада — Лирическое стихотворение особой формы на историческую тему 7 букв

- Баллада — (франц. ballade, от латинского ballo, танцую) фольклорный жанр у народов Европы, первоначально — хороводная песня с рефреном (у романских народов) или лироэпическая песня с хоровым рефреном (у германских народов) (этнографическое) 7 букв

- Баллада — Романтическая песня с сюжетом 7 букв

- Баллада — Жанр произведения вересковый мед 7 букв

- Баллада — Народные песни с драматическим развитием сюжета основой которого является необычайный случайж важный источник по истории средних веков 7 букв

- Баллада — Жанр народной английской поэзии 7 букв

- Баллада — Легенда в рифму 7 букв

- Баллада — Песня повествующая о таинственных фантастических историях о бесстрашных героях 7 букв

- Баллада — Появившаяся как танцевальная песня В настоящее время повествовательное произведение 7 букв

- Баллада — Жанр вокального произведения с трагическим сюжетом 7 букв

Баллада в литературе – лиро-эпическое произведение, то есть рассказ, который изложен в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора. Баллады часто кладутся на музыку.

Баллады происходят от средневековой французской шансон-баллады или баллады, которые первоначально были “танцевальными песнями”. Современные баллады – это небольшое стихотворное произведение с легендарным, историческим, сказочным или бытовым содержанием, написанное строфами.

Содержание

- Происхождение термина

- Основные признаки жанра

- Особенности русских баллад

- Возрождение жанра в 20 веке

- Анализ баллады «Узник» В. Жуковского

Происхождение термина

У слова «баллада» есть несколько определений. Романские народы так называли средневековую плясовую песню. В эпоху же Позднего Средневековья и Возрождения словом «баллада» стали обозначать стихотворное повествование, которое исполняли под музыку, а вскоре — и весь жанр романтической повествовательной поэзии.

Также «балладой» называли музыкальное произведение повествовательного характера; а в наше время так определяют еще и медленную романтическую или сентиментальную песню (например, рок-баллада).

Слово «баллада» произошло от итальянского ballare — «танцевать». Изначально это была итальянская хороводная песня. В XII–XIII веках баллады-повествования писали придворные поэты и странствующие музыканты по всей Европе.

В XV столетии жанр стал популярен в Англии. В конце XVIII — начале XIX века английские и шотландские поэты Томас Перси, Вальтер Скотт, Роберт Бёрнс и другие возродили этот жанр, придав ему новое, романтическое звучание.

Баллада относится к особому жанру в мировой литературе, который зародился в средневековую эпоху. Его любили поэты, писавшие романтические произведения. Впоследствии он получил новое значение, то есть был переосмыслен.

Основные признаки жанра

Этот жанр содержит определенные черты, которые кардинально отличают его от других типов стихотворений. Говоря о том, что такое баллада, необходимо обозначить некоторые факты.

Основная идея этого литературного жанра заключается в демонстрации трагической участи человека, который живет в условиях безнравственного феодального общества, пропитанного деспотизмом, жестокостью, грубостью и бесчеловечностью.

В жанре баллады творили писатели западноевропейской и русской литературы 18 – 19 веков. Наиболее известные из баллад:

- “Светлана”, “Людмила”, “Певец во стане русских воинов”, “Двенадцать спящих дев”, “Ахилл”, “Эолова арфа”, “Узник” (В.А. Жуковский);

- “Лесной царь”, “Крысолов”, “Коринфская невеста”, “Мина”, “Рыбак”, “Ученик чародея”, “Кладоискатель”, “Бог и баядерка” (И. Гёте);

- “Кубок”, “Перчатка”, “Порука”, “Ивиковы журавли”, “Рыцарь Тогенбург”, “Голос с того света”, “Граф Гапсбургский” (Ф. Шиллер);

- “Вересковый мёд”, “Рождество в море” (Роберт Луис Стивенсон);

- Английские народные баллады о Робине Гуде.

Социальные рамки вынуждают людей совершать поступки, которые в дальнейшем приводят к ужасным событиям. Признаки баллады имеют особую уникальность, несвойственную другим литературным творениям.

Среди них существуют наиболее яркие черты, составляющие особенности жанра баллады. К ним относятся следующие отличия:

- наличие фабульной основы, сюжета;

- яркое выражение чувств как самого автора, так и главных персонажей в произведении;

- напряжённый драматический, таинственный или фантастический сюжет;

- наличие яркого сюжета, который при желании писателя может быть описан в виде диалога;

- символический характер пространства и времени.;

- широкое использование приема таинственности и мистики;

- нередко (но не обязательно) присутствие фольклорного начала;

- описание чего-то неведомого и неопознанного в тексте;

- действия разворачиваются в удивительно завораживающем пейзаже;

- моралистический итог.

Но главной чертой баллады выступает объединение эпических и лирических признаков, которые придают короткому тексту некую изюминку и своеобразие.

Особенности русских баллад

Баллада появилась в русской литературе в начале XIX века, когда отжившие свой век традиции старого псевдоклассицизма стали быстро падать под влиянием немецкой романтической поэзии. Первая русская баллада, и притом — оригинальная и по содержанию, и по форме — «Громвал» Г. П. Каменева (1772—1803).

Но главнейшим представителем этого рода поэзии в русской литературе был В. А. Жуковский (1783—1852), которому современники дали прозвище «балладника» (Батюшков), и который сам в шутку называл себя «родителем на Руси немецкого романтизма и поэтическим дядькой чертей и ведьм немецких и английских».

Первая его баллада «Людмила» (1808) переделана из Бюргера («Lenore»). Она произвела сильное впечатление на современников.

«Было время, — говорит Белинский, — когда эта баллада доставляла нам какое-то сладостно-страшное удовольствие, и чем более ужасала нас, тем с большей страстью мы её читали. Она коротка казалась нам во время оно, несмотря на свои 252 стиха».

Жуковский перевёл лучшие баллады Шиллера, Гёте, Уланда, Зейдлица, Соути, Мура, В. Скотта. Оригинальная его баллада «Светлана» (1813) была признана лучшим его произведением, так что критики и словесники того времени называли его «певцом Светланы».

Баллада как сюжетное стихотворное произведение представлено такими образцами, как «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Ему принадлежат также баллады «Бесы» и «Утопленник», Лермонтову — «Воздушный корабль» (из Зейдлица); Полонскому — «Солнце и месяц», «Лес» и др.

Целые отделы баллад находим в стихотворениях графа А. К. Толстого (преимущественно — на древнерусские темы) и А. А. Фета.

Главный конфликт в балладных русских произведениях состоит в противостоянии личности с устоявшимися традициями.

Кроме того, кульминация разворачивающихся действий не имеет экспозиции, но в конце её всегда находится некая мотивация. Она может быть представлена в виде доноса или клеветы. В дальнейшем это определяет последующие действия персонажей в балладе.

Таким образом, баллада в русской литературе представляет собой очень увлекательный жанр. В центре событий находится личность с характерными нравственными проблемами, социальными противоречиями и переживаниями, в то время как в сказках обычно присутствуют действия оптимистического характера, а в былинах — героические.

Стих баллады имеет большую подвижность, чем у произведений, относящихся к былинам. При прочтении это становится заметно на наиболее драматичных моментах в жизни главных действующих лиц, связанных с потерями любимых людей, переживаниями и страхами.

Возрождение жанра в 20 веке

В ХХ веке балладе возвращён статус мощнейшего по своей энергетике произведения о любви.

И в музыке (танцевальные рок-баллады), и в литературе («Баллада о прокуренном вагоне» А. Кочеткова) с новой силой зазвучали лирические мотивы, воспевающие самое прекрасное и уязвимое чувство на земле.

В целом баллада в музыке – это такой жанр, в котором интересно слушать слова, и они, слова, важны. Здесь нет простых длинных нот, как в романсах, нет привычных вокальных форм, как в песнях. Это повествование, рассказ истории.

Поэтому хороший исполнитель баллад часто приковывает к себе внимание зала, особенно если умеет интересно, четко и ярко подавать слова и вокал.

Рок-баллада – это отдельный очень интересный жанр. Чем примечательно слово «баллада» в рок музыке? Обычно это слово в роке означает тихое спокойное исполнение, мягкую музыку без драйва и громкого голоса, почти полное отсутствие вокальных приёмов, присущих «громкому» року.

В рок-балладе используется акустика, редко электрогитара и ударные. Это музыка для души, для тех, кому за 30, это «медляки» на школьных дискотеках.

Wind Of Change – одна из самых ярких рок-баллад в истории. Вообще Scorpions – короли медленных песен и рок-баллад:

Анализ баллады «Узник» В. Жуковского

Поздняя оригинальная баллада «Узник» написана в 1819 году, напечатана в феврале 1820 года в журнале «Невский зритель». Сюжет взят из элегии французского поэта Шенье «Юная узница».

В произведении присутствуют элегические черты: грусть, уныние, воздыхания. Она почти лишена эпического сюжета. Вместо развития действия автор показывает развитие психологической ситуации. Ситуация происходит вне времени и пространства и поэтому оказывается обобщенной.

Баллада начинается лирической песней-монологом безымянной узницы, в которой герой узнает родственные своей душе томление и грусть и на которую откликается своим монологом. Автор-повествователь соединяет две исповеди и дает им свой лирический комментарий.

Ведущими являются мотивы несвободы, тоски, неуслышанного зова, стремления к неизвестному, невозможность реализовать свои порывы.

В песне узницы возникает контраст: она душой устремлена ввысь, а все заменено могилой:

Смотрю в высокое окно

Темницы:

Все небо светом зажжено

Денницы;

На свежих крыльях ветерка

Летают вольны облака.

И так все блага заменить

Могилой;

И бросить свет, когда в нем жить

Так мило;

Ах! дайте в свете подышать;

Еще мне рано умирать …

Облака в вышине обладают недоступной узнице волей. В следующей строфе возникает образ земного праздника: «Лишь миг на празднике земном/ Была я». Свобода для певицы была недолгой, но прекрасной, праздник земной обернулся заключением. Узница не желает умирать, она еще очень молода, но у нее отняли все блага жизни.

Герой тоже говорит о возвышенном: «Твой образ веял в облаках».

Образ безымянного героя проникнут лиризмом. Части баллады перекликаются друг с другом: слова от автора повторяются в песне-исповеди героя.

И ночью, забывая сон,

В мечтанье

Ее подслушивает он

Дыханье…

В первой части произведения говорится о сне, во второй части герой поет о сне. Сон его пророческий: «Тебя в пророчественном сне/ Видал я;/ Тобою в пламенной весне/ Дышал я». «Невидимую знает он Душою» — это знание приходит к нему во сне. Его песня перекликается и с песней таинственной возлюбленной.

За днями дни идут, идут…

Напрасно;

Они свободы не ведут

Прекрасной;

Об ней тоскую и молюсь,

Ее зову, не дозовусь... — поет незнакомка.

Герой тоже мечтает о свободе, но его свобода — это жизнь вдвоем с ней.

Когда, разрушив сей затвор,

Осветит

Свобода жизнь вдвоем для нас?

Она для него невидима, но живет в его душе, созданная воображением, ее образ пришел к нему из ее песни. Между ними физическая преграда: «хладная стена», но, несмотря на это, он сердцем чувствует, что они неразлучимы, в душе его их образ един.

Загадочная певица является смыслом его жизни: «С ней розно в свете жизни нет;/ Прекрасен только ею свет». Атмосфера неизвестности создается с помощью вопросов героя, обращенных и к ней и к самому себе: «Не ты ль, — он мнит, — давно была/ Любима? /И не тебя ль душа звала, /Томима/ Желанья смутного тоской,/ Волненьем жизни молодой?»

После ее смерти наступает молчание, для него эта тишина за соседней стеной ужасна:

И ужас грудь его томит —

И тщетно ждет он … все молчит.

После этой перемены свобода ему не мила, и поэтому он холодно встречает свое освобождение. Его тоска разрабатывается поэтом психологически, возникают вопросы, которые, видимо, безымянный герой задает сам себе:

Ах! слово милое об ней

Кто скажет?

Кто след ее забытых дней

Укажет?

Кто знает, где она цвела?

Где тот, кого своим звала?

Он желает узнать хоть что-нибудь о своей возлюбленной, чтобы жить памятью о ней, но это оказывается невозможным. Ему нет больше покоя в этом мире, где нет его загадочной возлюбленной. Он прикоснулся к тайне, и она завладела им.

Романтический герой стремился к ней, но она исчезла, оставив ему сердечную муку. Он сосредоточен на своем страдании, не замечает ничего вокруг, родные его не радуют. Он слышал молчание, заменившее собой песню, и сам молчит с тех пор, чуждый проявлениям внешнего мира.

Отчужденность проявляется сначала в семье, где традиционно все должно быть дорого для человека, а затем он бежит всех людей. Характеристики автора рисуют героя как существо не принадлежащее этому миру. Жизнь для него сосредотачивается на памяти об ушедшей, она становится звездой, созданной его воображением.

Строфическое членение очень четкое, это создает музыкальный настрой.

В последней строфе показывается медленное угасание героя, переданное с помощью глаголов: длительность действия изображена через несовершенный вид глагола «он таял, гаснул», завершается глаголом совершенного вида — «и угас».

Долгое томление по неведомому в итоге приносит душе героя то, чего он желал. Происходит таинство единение душ. Главное в балладе не напряженность действия, а изображение грусти, стремления к неизвестному.

Во всех оригинальных балладах наблюдаются элегические мотивы и ярко выраженное лирическое начало. Мотивы грусти, неизбежности предпосланной судьбы, стремления к неизвестному, запредельному объединяют эти баллады.

Сюжетная линия слабо разработана или остается за пределами повествования, на первый план выходит переживание героя, изображение его внутреннего состояния, во многом созвучное состоянию самого автора.

Душевное состояние героя передается через описание окружающей его природы, иногда пейзаж контрастирует с внутренним миром героя, тем самым оттеняя все движения его души. Пейзажные зарисовки занимают большую часть в оригинальных балладах Жуковского. Диалоги также являют читателю состояние героя, здесь они представлены в большом количестве.

Источники:

- Гаспаров М. Л. Баллада // Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 44—45.

- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 69. — 1596 с. — ISBN 5–93264-026‑X.

- Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. — М.: «Просвещение», 1974. — С. 24—25. — 509 с.

- Словарь русского языка: В 4‑х т. / РАН, Ин‑т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4‑е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.

- Никонов В. А. Баллада // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Т. 1. Аарне — Гаврилов. — С. 422—423.

- Поль Зюмтор. Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2002, с. 276.

- Пронин В. А. Год баллад // Литературная энциклопедия терминов и понятий. — 2001. — С. 180—181.

Эле́гия

(др.-греч.

ἐλεγεία) — жанр лирической поэзии;

в ранней античной поэзии — стихотворение,

написанное элегическим дистихом,

независимо от содержания; позднее

(Каллимах,

Овидий) —

стихотворение с характером задумчивой

грусти. В новоевропейской поэзии элегия

сохраняет устойчивые черты: интимность,

мотивы разочарования, несчастливой

любви, одиночества, бренности земного

бытия, определяет риторичность в

изображении эмоций; классический жанр

сентиментализма

и романтизма

(«Признание» Евгения

Баратынского).

Возник

в античной поэзии; первоначально так

называли плач над умершим. Элегия

основывалась

на жизненном идеале древних греков, в

основе которого лежала гармония мира,

соразмерность и уравновешенность бытия,

неполные без грусти и созерцательности,

эти категории и перешли в современную

элегию.

Элегия

может

воплощать как жизнеутверждающие идеи,

так и разочарование. Поэзия XIX века еще

продолжала развивать элегию в «чистом»

виде, в лирике ХХ века элегия встречается,

скорее, как жанровая традиция, как особое

настроение. В современной поэзии элегия

— это бессюжетное стихотворение

созерцательного, философского и

пейзажного характера.

В

русской поэзии перевод Жуковским

элегии Грея

(«Сельское

кладбище»; 1802) определенно

положил начало новой эпохе, окончательно

вышедшей за пределы риторики и обратившейся

к искренности, интимности и глубине.

Эта внутренняя перемена отразилась и

в новых приемах стихосложения, введённых

Жуковским,

который является, таким образом,

родоначальником новой русской

сентиментальной поэзии и одним из

великих её представителей. В общем духе

и форме элегии Грея,

то есть в виде больших стихотворений,

исполненных скорбного раздумья, написаны

такие стихотворения Жуковского, названные

им самим элегиями, как «Вечер», «Славянка»,

«На кончину кор. Вюртембергской». К

элегиям причисляют и его «Теон и Эсхил»

(точнее, это — элегия-баллада). Элегией

назвал Жуковский

свое стихотворение «Море».

В

первой половине XIX века давать своим

стихотворениям названия элегий было

распространено, особенно часто свои

произведения называли элегиями Батюшков,

Баратынский,

Языков

и др.; впоследствии, однако, это вышло

из моды. Тем не менее элегическим тоном

проникнуты многие стихотворения русских

поэтов.

Пробы

писать элегии в России до Жуковского

делали такие авторы, как Павел

Фонвизин, Богданович,

Аблесимов,

Нарышкин,

Нартов,

Давыдов

и др.

-

Жанровая модель: баллада. (примеры)

Балла́да —

лироэпическое произведение, то есть

рассказ, изложенный в поэтической форме,

исторического, мифического или

героического характера. Сюжет баллады

обычно заимствуется из фольклора.

Баллады часто кладутся на музыку.

Баллада

появилась в русской литературе в начале

XIX

века, когда отжившие свой

век традиции старого псевдоклассицизма

стали быстро падать под влиянием немецкой

романтической поэзии.

Первая русская баллада, и притом —

оригинальная и по содержанию, и по форме

— «громвал» Г.

П. Каменева (1772—1803).

Но главнейшим представителем этого

рода поэзии в русской литературе был

В.

А. Жуковский (1783—1852),

которому современники дали прозвище

«балладника» (Батюшков),

и который сам в шутку называл себя

«родителем на Руси немецкого романтизма

и поэтическим дядькой чертей и ведьм

немецких и английских». Первая его

баллада «Людмила» (1808)

переделана из Бюргера

(«Lenore»). Она произвела сильное впечатление

на современников. «Было время, — говорит

Белинский,

— когда эта баллада доставляла нам

какое-то сладостно-страшное удовольствие,

и чем более ужасала нас, тем с большей

страстью мы её читали. Она коротка

казалась нам во время оно, несмотря на

свои 252 стиха». Жуковский перевёл лучшие

баллады Шиллера,

Гёте,

Уланда,

Зейдлица, Соути,

Мура,

В.

Скотта. Оригинальная его

баллада «Светлана» (1813)

была признана лучшим его произведением,

так что критики и словесники того времени

называли его «певцом Светланы».

Баллада

как сюжетное стихотворное произведение

представлено такими образцами, как

«Песнь о вещем Олеге» Пушкина.

Ему принадлежат также баллады «Бесы»

и «Утопленник», Лермонтову

— «Воздушный корабль» (из Зейдлица);

Полонскому

— «Солнце и месяц», «Лес» и др. Целые

отделы баллад находим в стихотворениях

графа А. К.

Толстого (преимущественно

— на древнерусские темы) и А. А.

Фета.

У

Жуковского встречаются три типа баллад

– «русские» (некоторым балладам он дает

такой подзаголовок; среди них – «Людмила»,

«Светлана», «Двенадцать спящих дев»;

вслед за Жуковским такими же подзаголовками

снабжали свои баллады и другие

отечественные авторы), «античные»

(«Ахилл», «Кассандра», «Ивиковы журавли»,

«Жалобы Цереры», «Элевзинский праздник»,

«Торжество победителей»; античный,

мифологический сюжет – приобретение

литературной баллады, поскольку народная

баллада основана на средневековом

предании) и «средневековые» («Замок

Смальгольм, или Иванов вечер», «Баллада

о старушке…», «Поликратов перстень»,

«Рыцарь Роллон» и др.).

Все

названия баллад условны и связаны с

тем, какой сюжет развивается в балладе.

Подзаголовок «русская баллада»

подчеркивал также переделку средневековой

баллады в национальном духе. В «русских

балладах» Жуковский воскрешает старинный

мотив народных исторических и лирических

песен: девушка ждет милого друга с войны.

Сюжет разлуки влюбленных необычайно

важен, потому что в нем живет народная

мораль, принимающая часто наивно-религиозную

форму. Все баллады объединяются гуманным

миросозерцанием, общим для жанра в

целом.

В

литературной балладе любое историческое

или легендарное предание может стать

сюжетом, в том числе современное

(например, «Ночной смотр» Жуковского и

«Воздушный корабль» Лермонтова).

Историческое время и историческое место

действия в балладе условны. Такие

события, которые произошли, например,

в средневековье, могли быть в литературной

балладе приурочены и отнесены к

античности, к Греции или Риму, к современной

России и вообще к выдуманной, небывалой

стране. На самом деле все действие

совершается вне истории и вне конкретного

пространства. Время и пространство

баллады – это вечность, живущая по

постоянному графику: утро, день, вечер,

ночью Все временное, исторически

преходящее отступает на второй план.

Точно так же пространство баллады –

весь мир, вся вселенная, у которой тоже

есть свои постоянные места – горы,

холмы, реки, равнины, небо, леса. Они

опять-таки не прикреплены к какой-либо

одной стране. Действие баллады

развертывается на виду всей вселенной

как во времени, так и в пространстве.

Человек в балладе поставлен лицом к

лицу с вечностью, со всей судьбой. В

таком сопоставлении главную роль играют

не его социальное или материальное

положение, знатен он или незнатен, богат

или беден, а коренные свойства и всеобщие

чувства. К ним относятся переживания

любви, смерти, страха, надежды, гибели,

спасения. Все люди бывают недовольны,

и время от времени из их уст раздается

ропот, все на что-то надеются, чего-то

опасаются, испытывают время от времени

страх, и все знают, что рано или поздно

умрут. В большинстве баллад Жуковского

герой, героиня или оба персонажа

недовольны судьбой и вступают с ней в

спор. Человек в балладе отвергает свою

судьбу, а судьба, становясь еще более

свирепой, настигает его и является в

еще более страшном образе.

Жуковский

начал с русских баллад. В них господствовал

тон меланхолической любви, наслаждения

печалью, который распространился затем

на античную и средневековую баллады.

постепенно тема любви уступила место

нравственно-гражданским, моральным

мотивам, выдержанным, однако, в лирическом

ключе. Затем, во второй половине 1830-х

годов, балладное творчество Жуковского

иссякает, и поэт переходит к большим

эпическим формам – поэмам, повестям,

сказкам.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

13.02.20151.04 Mб421.doc

- #

13.02.2015146.94 Кб821.doc

- #

- #

Жанрово-родовое различие произведений связано с замыслом писателя, с его идейно-эстетической позицией, с его жизненной концепцией. Три рода (эпос, лирика и драма) – это три типа отражения действительности в литературе. Но их не следует противопоставлять друг другу, так как часто происходит их взаимодействие, и тогда в эпосе мы встречаем признаки лирического рода, а в лирике – эпического.

Художественные произведения, соединяющие в себе свойства каких-либо двух литературных родов, в литературоведении стали называть «двухродовыми образованиями» (Б.О. Корман). Глубоко укоренен в литературоведении термин лиро-эпика.

Лиро-эпика включает в себя:

-

басни,

-

лиро-эпические поэмы,

-

баллады,

-

лирическую прозу,

-

романы в стихах,

-

произведения, в которых имеются лирические отступления («Дон Жуан» Байрона и «Евгений Онегин» А.С. Пушкина).

*Иногда к лиро-эпическим жанрам относят оду.

Басня — это небольшой, чаще всего аллегорический рассказ, иногда написанный стихами, имеющий нравоучительное содержание.

Отсюда и специальное построение басни, которая имеет сюжет и обычно заканчивается моралите, нравоучительным выводом. В басне осмеиваются отрицательные явления или черты человека, общества.

Действуют в басне чаще всего животные, под которыми легко угадываются люди.

Басня возникла в Древней Греции, ее основоположником считается Эзоп. Наибольшую популярность получили басни И. Крылова («Волк и ягненок», «Мартышка и очки», «Слон и Моська» и др.), С.Маршака, С.Михалкова, М.Миршакара и др.

Отнесение басни к лиро-эпическому жанру в определенной степени условно. Прежде всего, в ней не так легко найти эпическое начало: басня редко бывает в полном смысле этого слова сюжетной; скорее, она представляют некую статичную ситуацию. В силу этого ее можно сблизить с рассказом-зарисовкой, который осложняется неким выводом морального характера. Но в целом эпическое начало басни выражено слабо, лишь в общих чертах, то есть намечается, но не получает развития.

Что касается лирического начала басни, то в ней мы вряд ли найдем выражение субъективного мира поэта. Конечно, в басне поэт при помощи иносказательной формы выражает свое отношение к определенным явлениям жизни. Но в силу моральной подоплеки басни это оценочное начало объективируется, подвергается обобщению. Скорее всего, выделение у басни лирического начала обусловлено ее стихотворной формой: в нашем сознании стихотворная форма автоматически отождествляется с лирикой.

Баллада (от прованс. balada – танцевальная песня) – небольшое сюжетное стихотворение, в основе которого лежит какой-нибудь необычный случай фантастического, исторического или героического содержания.

В центре баллады находится необычное, чудесное происшествие, которое представляется сжато, в виде основных моментов; обычно это событие мистическое, загадочное, связанное с вмешательством потусторонних сил. Впрочем, в центре баллады может стоять история любви, нередко трагическая. Сюжет баллады развивается быстро, что достигается благодаря небольшому количеству деталей, касающихся обстановки событий, одной линии действия, некоторой фрагментарности, отрывистости изложения, а также объективности повествователя, который не выражает своей оценки рассказываемой истории.

Сюжет баллады нередко черпается из мифов или сказок. В этом отношении баллада во многом аналогична новелле. Однако само по себе действие не является смысловым центром баллады, оно выступает в качестве средства формирования и передачи соответствующего настроения. По этой причине балладу рассматривают как лирическое, а не эпическое произведение в стихотворной форме.

В силу своего народного происхождения за балладой закрепился простой, не перегруженный поэтическими средствами язык. Для баллады характерна песенная форма, которая предполагает наличие рефрена (повтора, припева). Иногда баллада строится в диалогической форме, причем именно диалог способствует полному изложению событийной канвы (что не означает, будто в балладе никогда не изображается действие).

В средневековой литературе (французской, испанской, итальянской) баллада представляла собой фольклорный жанр – лирическую хоровую песню и обладала твердой формой.

В 14-16 вв. изменяется содержание и форма баллады, она становится лиро-эпическим жанром с исторической тематикой (английские баллады о Робине Гуде).

Расцвет собственно литературной баллады приходится на эпоху романтизма. Корифеями этого жанра в европейской литературе являются В. Скотт (Англия), Ф. Шиллер, И.В. Гете (Германия), А. Мицкевич (Польша).

В русской литературе 19 в. жанр баллады достиг наивысшего развития в творчестве В.А. Жуковского, к нему активно обращались А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой и др. В ХХ в. обращались к балладе поэты Н.Тихонов, М. Турсунзаде, Р.Рождественский и др.

Поэма («повесть в стихах») – лиро-эпический жанр стихотворного повествования с развернутым сюжетом и ярко выраженной оценкой того, о чем повествуется.

Поэмы могут быть эпические, сюжетные («Полтава» А.С. Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» Н.Некрасова, «Анна Снегина» С.Есенина, «Василий Теркин» А.Твардовского) и лирические, основанные на переживании («Рыцарь на час» Н.Некрасова, «Соловьиный сад» А.Блок).

Жанры поэмы разнообразны:

- героическая поэма («Слово о полку Игореве»),

- романтическая («Мцыри» М.Лермонтова, «Корсар» Д.Г.Байрона),

- сатирическая («Бронзовый век» Д.Г.Байрона, «Граф Нулин» А.Пушкина),

- реалистическая («За далью даль» А.Твардовского, «Реквием» А.Ахматова, «Голоса Сталинграда» М.Каноата).

Дополнительные материалы по теме:

- Роды литературы

- Жанры литературы

- Эпос

- Лирика

- Драма

Список литературы:

- Г.Г. Хазагеров, И.Б. Лобанов. Основы теории литературы.

- Русакова М.В., Спектор А.Л. Теория литературы: учебное пособие.

- О.И. Федотов. Основы теории литературы.

Вы можете ознакомиться и скачать

БАЛЛАДА Баллада — лиро-эпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или г.

Презентация содержит 14 слайдов.

Презентации для любого

класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам

понравились

–

поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в

своем

браузере.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

БАЛЛАДА

Баллада — лиро-эпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера.

Возникла в XI—XII веках на основе народных плясовых песен с хоровым припевом.

В Англии баллада известна издавна, принесена норманнскими завоевателями, а здесь получила только колорит мрачной таинственности.

Слайд 2

Описание слайда:

БАЛЛАДА

БАЛЛАДА — (от франц. ballade — танцевальная песня) —

один из жанров лиро-эпической поэзии, повествовательная песня (или стихотворение) с драматическим развитием сюжета, основой которого является необычайный случай. Для Б. характерен относительно небольшой объем, выраженная сюжетность, особая напевность, музыкальность. Часто в Б. присутствует элемент загадочного, фантастического, необъяснимого, недоговоренного, даже трагически неразрешимого. По происхождению Б. связаны с преданиями, народными легендами, соединяют черты рассказа и песни. Б. — один из главных жанров в поэзии сентиментализма и романтизма.

Слайд 3

Описание слайда:

БАЛЛАДА

Привычно считать, что баллада – это леденящая кровь история, повествующая о таинственных событиях, о роковой любви, побеждающей смерть, о мире духов и оборотней, о рыцарях и прекрасных дамах. Баллада – жанр лирической повествовательной поэзии – развилась из народной песни. Таким образом, она вбирает в себя фольклорные элементы и особенности конкретного литературного направления.

Слайд 4

Описание слайда:

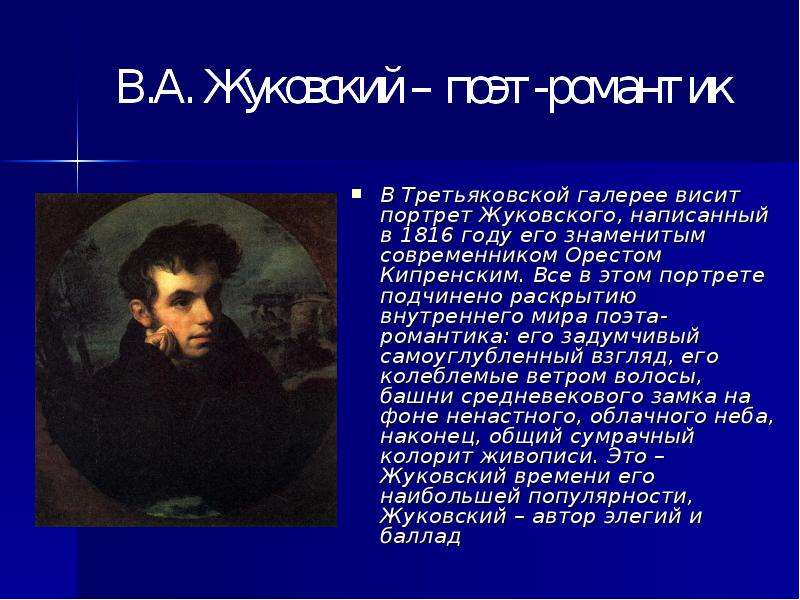

В Третьяковской галерее висит портрет Жуковского, написанный в 1816 году его знаменитым современником Орестом Кипренским. Все в этом портрете подчинено раскрытию внутреннего мира поэта-романтика: его задумчивый самоуглубленный взгляд, его колеблемые ветром волосы, башни средневекового замка на фоне ненастного, облачного неба, наконец, общий сумрачный колорит живописи. Это – Жуковский времени его наибольшей популярности, Жуковский – автор элегий и баллад

Слайд 5

Описание слайда:

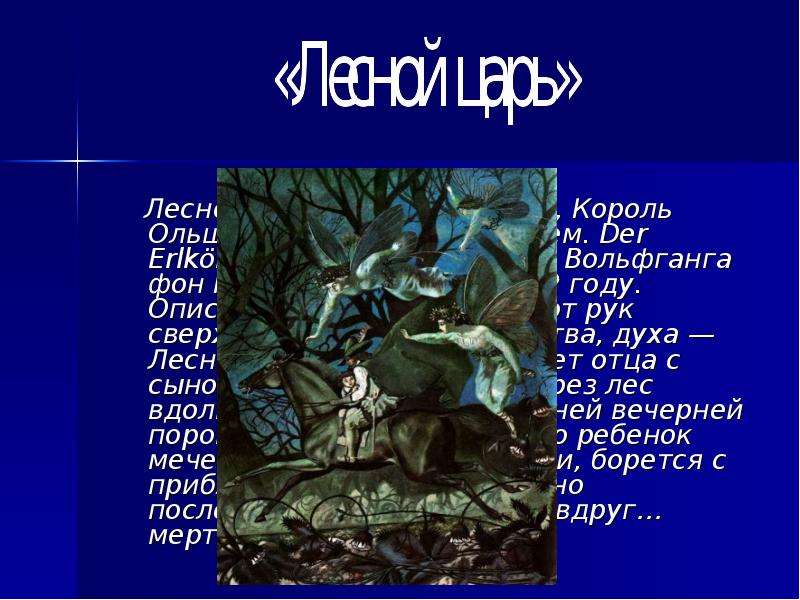

Лесной царь, Король Эльфов, Король Ольши или Король Ольхи (нем. Der Erlkönig) — баллада Иоганна Вольфганга фон Гёте, написанная в 1782 году. Описывает смерть ребенка от рук сверхъестественного существа, духа — Лесного царя. Поэт описывает отца с сыном, скачущих на коне через лес вдоль по Рейну поздней зимней вечерней порой. В начале кажется, что ребенок мечется в необычной болезни, борется с приближающейся смертью, но последний стих показывает вдруг… мертвого ребенка.

Слайд 6

Описание слайда:

Мотив произведения заимствован из датской легенды, переведенной на немецкий язык Иоганном Готфридом Гердером.

До сих пор не решен спор по поводу названия баллады. Неизвестно, знал ли Гете об ошибке Гердера, или же склонялся к народным знаниям, связанным с болотными землями, заросшими ольхой и вербой. Ее должны были населять духи, использующие свою смертоносную силу на людях. Многие слухи и суеверия были связаны с болотами, но так же и с ольхой, которая после рассечения краснеет, словно истекает кровью.

В датском и немецком фольклоре фигура Короля Эльфов ассоциируется со смертью. Это существо якобы приходит к умирающим людям.

Слайд 7

Описание слайда:

На чем основан сюжет баллады?

На чем основан сюжет баллады?

Кто такой лесной царь?

Как рисует свою страну Лесной царь? Похож ли его мир на реальный?

Между кем идет борьба за душу малютки?

Кто из борющихся ближе его сердцу?

Почему побеждает лесной царь и что это значит для «сына молодого»?

Какими красками выписан фон сюжета – мягкими акварельными или яркими, броскими, контрастными?

Как вы поняли значение финала баллады?

Слайд 8

Описание слайда:

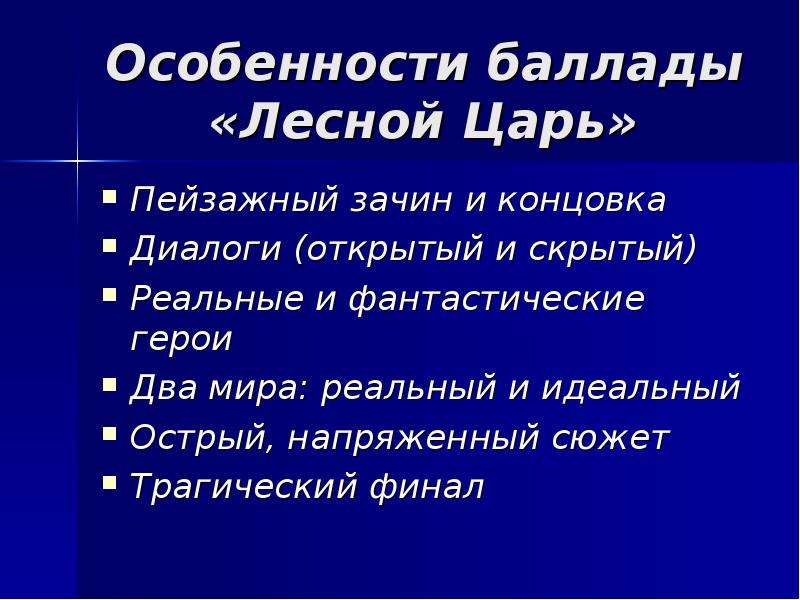

Особенности баллады «Лесной Царь»

Пейзажный зачин и концовка

Диалоги (открытый и скрытый)

Реальные и фантастические герои

Два мира: реальный и идеальный

Острый, напряженный сюжет

Трагический финал

Слайд 9

Описание слайда:

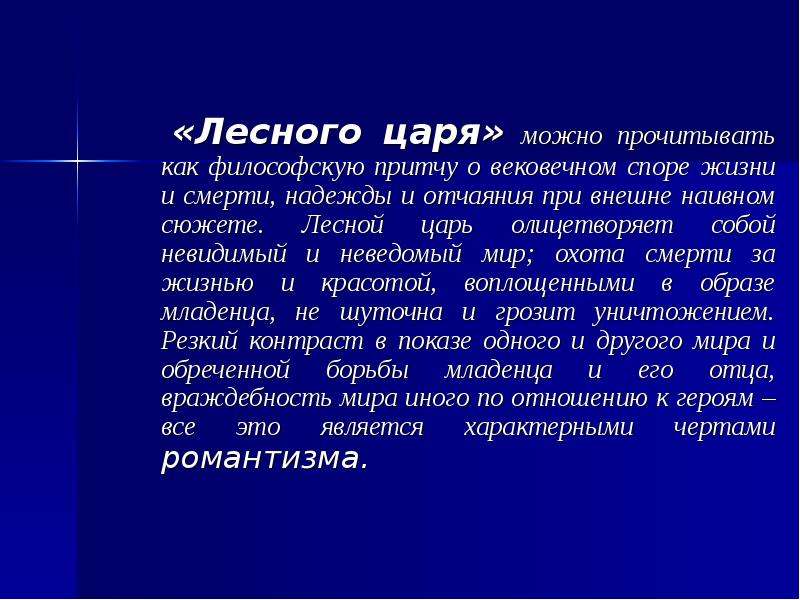

«Лесного царя» можно прочитывать как философскую притчу о вековечном споре жизни и смерти, надежды и отчаяния при внешне наивном сюжете. Лесной царь олицетворяет собой невидимый и неведомый мир; охота смерти за жизнью и красотой, воплощенными в образе младенца, не шуточна и грозит уничтожением. Резкий контраст в показе одного и другого мира и обреченной борьбы младенца и его отца, враждебность мира иного по отношению к героям – все это является характерными чертами романтизма.

Слайд 10

Описание слайда:

М. Цветаева

«Два «Лесных царя»:

«Лучше перевода «Лесного царя», чем это сделал Жуковский, нельзя и не должно пытаться. За столетием давности это уже не перевод, а подлинник. Это просто другой «Лесной царь». Русский «Лесной царь» из хрестоматий и страшных детских снов.»

Слайд 11

Описание слайда:

Поэт, создавая произведение, выражает в нём свои мысли и чувства, отражает свою личность.

Слайд 12

Описание слайда:

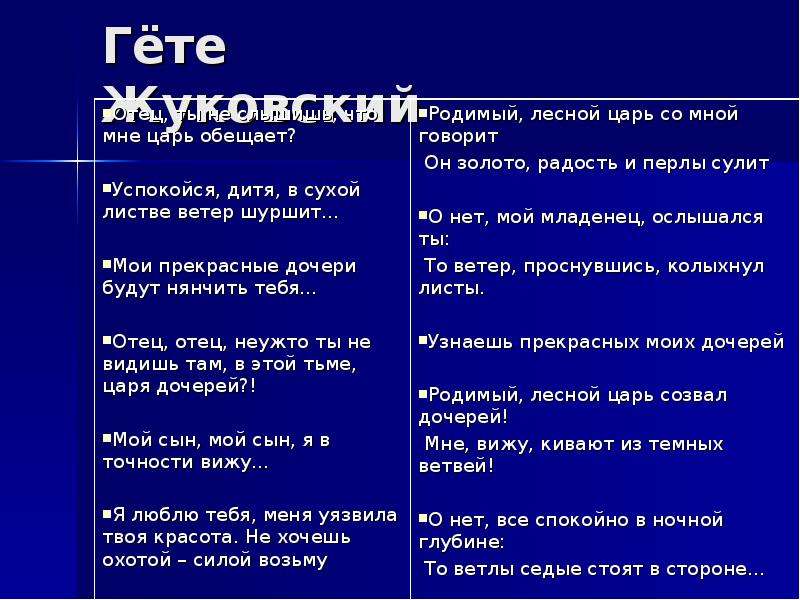

Гёте Жуковский

Слайд 13

Описание слайда:

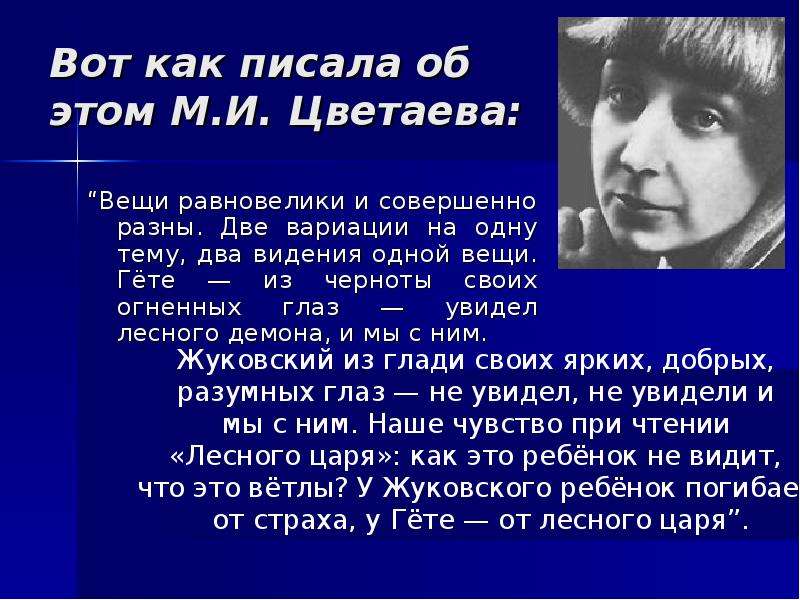

Вот как писала об этом М.И. Цветаева:

“Вещи равновелики и совершенно разны. Две вариации на одну тему, два видения одной вещи. Гёте — из черноты своих огненных глаз — увидел лесного демона, и мы с ним.

Слайд 14

Литературные жанры в таблицах

29 Апреля

8 минут на чтение

Литератруный жанр – это тип литературного произведения. Существуют эпические, лирические, драматические жанры. Выделяют и жанры лироэпические. Литературные жанры делят и по объему на крупные (включают рома и роман-эпопею), средние (литературные произведения «среднего размера» ‑ повести и поэмы), малые (рассказ, новелла, очерк). Имеют жанры и тематическое деление: авантюрный роман, психологический роман, сентиментальный, философский и т.д. Основное же деление связано с родами литературы. Представляем вашему вниманию жанры литературы в таблице.

Тематическое деление жанров довольно условно. Не существует строгой классификации жанров по темам. Например, если говорят о жанрово-тематическом разнообразии лирики, выделяют обычно любовную, философскую, пейзажную лирику. Но, как вы понимаете, этим набором многообразие лирики не исчерпывается.

Если вы задались целью изучить теорию литературы, стоит освоить группы жанров:

- эпические, то есть жанры прозы (роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, сказка);

- лирические, то есть жанры поэтические (лирическое стихотворение, элегия, послание, ода, эпиграмма, эпитафия),

- драматические – типы пьес (комедия, трагедия, драма, трагикомедия),

- лироэпические (баллада, поэма).

Литературные жанры в таблицах

-

Роман-эпопея

Роман-эпопея – роман с изображением народной жизни в переломные исторические эпохи. «Война и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова.

-

Роман

Роман – многопроблемное произведение, изображающее человека в процессе его становления и развития. Действие в романе насыщено внешними или внутренними конфликтами. По тематике бывают: исторические, сатирические, фантастические, философские и др. По структуре: роман в стихах, эпистолярный роман и др.

-

Повесть

Повесть – эпическое произведение средней или большой формы, построенное в виде повествования о событиях в их естественной последовательности. В отличие от романа в П. материал излагается хроникально, нет острого сюжета, нет голубого анализа чувств героев. В П. не ставятся задачи глобального исторического характера.

-

Рассказ

Рассказ – малая эпическая форма, небольшое произведение с ограниченным числом персонажей. В Р. чаще всего ставится одна проблема или описывается одно событие. Новелла отличается от Р. неожиданным финалом.

-

Притча

Притча – нравственное поучение в аллегорической форме. Притча отличается от басни тем, что свой художественный материал черпает из человеческой жизни. Пример: Евангельские притчи, притча о праведной земле, рассказанная Лукой в пьесе «На дне».

-

Лирическое стихотворение

Лирическое стихотворение – малая форма лирики, написанная или от лица автора, или от лица вымышленного лирического героя. Описание внутреннего мира лир.героя, его чувств, эмоций.

-

Элегия

Элегия – стихотворение, проникнутое настроениями грусти и печали. Как правило, содержание элегий составляют философские размышление, грустные раздумья, скорбь.

-

Послание

Послание – стихотворное письмо, обращенное к какому-либо лицу. По содержанию послания бывают дружеские, лирические, сатирические и др. Послание м.б. адресовано одному лицу или группе лиц.

-

Эпиграмма

Эпиграмма – стихотворение, высмеивающее конкретное лицо. Характерные черты – остроумие и краткость.

-

Ода

Ода – стихотворение, отличающееся торжественностью стиля и возвышенностью содержание. Прославление в стихах.

-

Сонет

Сонет – твердая поэтическая форма, как правило, состоящая из 14 стихов (строк): 2 четверостишия-катрена (на 2 рифмы) и 2 трёхстишия-терцета

-

Комедия

Комедия – вид драмы, в котором характеры, ситуации и действия представлены в смешных формах или проникнуты комическим. Бывают комедии сатирические («Недоросль», «Ревизор»), высокие («Горе от ума») и лирические («Вишневый сад»).

-

Трагедия

Трагедия – произведение, в основу которого положен непримиримый жизненный конфликт, ведущий к страданиям и гибели героев. Пьеса Вильяма Шекспира «Гамлет».

-

Драма

Драма – пьеса с острым конфликтом, который, в отличие от трагического, не столь возвышен, более приземлен, обычен и так или иначе разрешим. Драма строится на современном, а не античном материале и утверждает нового героя, восставшего против обстоятельств.

-

Поэма

Поэма – средняя лиро-эпическая форма, произведение с сюжетно-повествовательной организацией, в котором воплощается не одно, а целый ряд переживаний. Черты: наличие развернутого сюжета и вместе с тем пристальное внимание ко внутреннему миру лирического героя – либо обилие лирических отступлений.

Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя -

Баллада

Баллада – средняя лиро-эпическая форма, произведение с необычным, напряженным сюжетом. Это рассказ в стихах. Рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. Сюжет баллады обычно заимствуется из фольклора.

Баллады «Светлана», «Людмила» В.А. Жуковского