12 вариантов

-

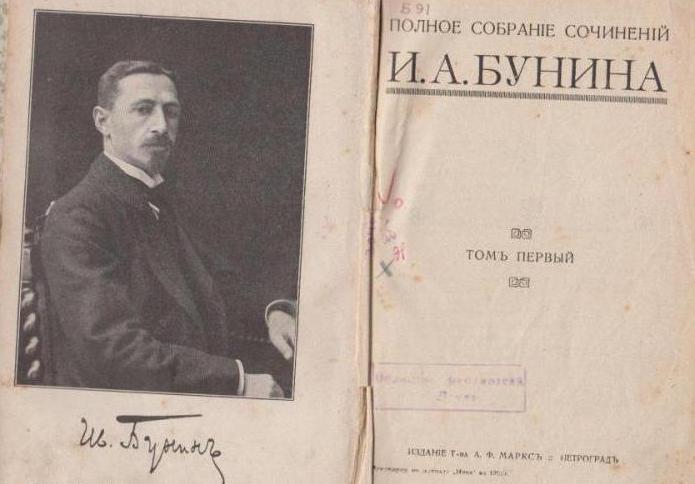

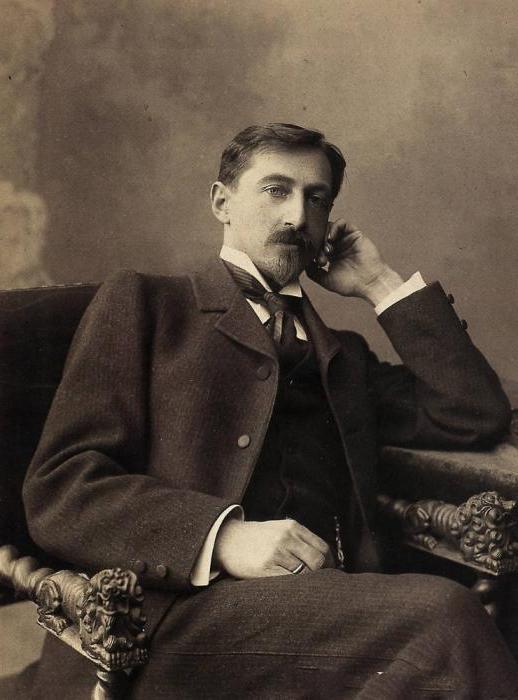

Иван Бунин

Иван Алексеевич Бунин — русский писатель и поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года среди российских/советских литераторов.

Родился: 22.10.1870, Воронеж

Умер: 08.11.1953 (83 года)

Популярные произведения И.А. Бунина

Забытый фонтан

Змея

Крещенская ночь

Холодная осень

Чистый понедельник

Господин из Сан-Франциско

Другие сочинения по произведению Бунина

Любовь многолика и часто необъяснима (по рассказам Бунина)

Тема любви в произведениях Бунина

Любовь в произведениях И. А. Бунина

Жизнь и творчество И. А. Бунина

Описание природы в произведениях Бунина

«История человеческой любви» в творчестве И. А. Бунина

Тема любви в прозе И. А. Бунина

Творчество И.А.Бунина

Женские образы в творчестве И. А. Бунина

Обманутая любовь в произведениях Бунина

Тема жизни и смерти в прозе И. А. Бунина

Особенности творчества И. А. Бунина

Любовь на страницах произведений И. А. Бунина

Основные темы и идеи произведений И.А.Бунина, А.И.Куприна

. Тема «Любви»

Тема любви в творчестве Бунина 1

Мой любимый писатель о любви (по творчеству И. А. Бунина)

О жизни Бунина

Основные мотивы произведений русских писателей-эмигрантов (по эмигрантскому творчеству И. Бунина)

Мастер русской реалистической прозы

Сочинение «Философская лирика И. А. Бунина»

Бунин – все сочинения

На протяжении всей своей творческой деятельности Бунин создавал стихотворные произведения. Своеобразную, неповторимую по художественному стилю лирику Бунина нельзя спутать со стихами других авторов. В индивидуальном художественном стиле писателя отражается его мировоззрение.

Бунин в своих стихотворениях отзывался на сложные вопросы бытия. Его лирика многопланова и глубока в философских вопросах постижения смысла жизни. Поэт выражал настроения растерянности, разочарования и в то же время умел наполнить свои стихи внутренним светом, верой в жизнь, в величие красоты. Его лирический герой обладает целостным мировосприятием, излучает радостное, бодрое отношение к миру.

Бунин жил и работал на стыке двух веков: XIX и XX. В это время в литературе и искусстве бурно развивались модернистские течения. Многие поэты в обозначенный период искали необычные и новые формы для выражения своих мыслей и чувств, занимались словотворчеством. Довольно часто эксперименты в области формы и содержания шокировали читателей. Бунин же оставался верен традициям русской классической поэзии, которые развивали Фет, Баратынский, Тютчев, Полонский и многие другие. Он писал реалистические лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. Богатства русского языка и материала в современном Бунину мире было вполне достаточно для поэта.

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории:

Синие обои полиняли,

Образа, дагерротипы сняли.

Только там остался синий цвет,

Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло

Многое, что некогда любило!

Только тех, кого уж больше нет,

Сохранился незабвенный след.

В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей.

И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина. Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего:Я умираю — ибо так хочу.

Развей, палач, развей мой прах, презренный!

Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —

Он мысль мою развеет по Вселенной!

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти. По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда:

Настанет день — исчезну я.

А в этой комнате пустой

Все будет то же: стол, скамья.

Да образ, древний и простой.

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты. Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное — мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений поэта:

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,

Покуда над землей заря зарю выводит

И молодая жизнь родится в свой черед.

В лирическом творчестве Бунин приходит к мысли об ответственности человека перед прошлым, настоящим и будущим. Ни один человек не приходит в этот мир без цели, живя среди людей, каждый оставляет свой след. Эта мысль подтверждается в стихотворении «Псковский бор», где звучит вопрос: «Достойны ль мы своих наследий?» Бунин считал, что жить стоит только для созидания, любви и красоты. Поэт, объездив почти весь мир и прочитав тысячи книг в поисках ответов на «вечные» вопросы бытия, не верил в сверхъестественные чудеса, а верил в разум и волю человека, способного изменить мир к лучшему. -

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории:

Синие обои полиняли,Образа, дагерротипы сняли.Только там остался синий цвет,Где они висели много лет.Позабыло сердце, позабылоМногое, что некогда любило!Только тех, кого уж больше нет,Сохранился незабвенный след.

В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей.

И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина. Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего:

Я умираю — ибо так хочу.Развей, палач, развей мой прах, презренный!Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —Он мысль мою развеет по Вселенной!

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти. По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда:

Настанет день — исчезну я.А в этой комнате пустойВсе будет то же: стол, скамья.Да образ, древний и простой.

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты. Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное — мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений поэта: Материал с сайта //iEssay.ru -

Наиболее часто используется поэтом образ осени и русского леса. Лес для него – точно музыка, которую он поет с огромной любовью, поэтому и все его стихи – музыкальны. В изображении пейзажей у Бунина встречается множество различных цветов и звуковых эффектов, точно подобранных эпитетов, олицетворений, метафор, помогающих автору создать удивительно точные образы. Лирического героя здесь нет, все внимание сосредоточено на красоте природы.

Очень часто Бунин показывает ночные пейзажи, поскольку ночь – его любимое время суток. Ночью уснувшая природа кажется волшебной, манящей, очаровывает еще более – именно поэтому много стихотворений посвящено ночи. Как правило, в большей части его стихов встречаются, помимо ночи и леса, образы неба, звезд, бескрайних степей. Сочиняя пейзажную лирику, поэт видел перед собой любимую Орловщину, где прошло его детство.Философская лирика

Пейзажная лирика Бунина постепенно уступила место философской, вернее, плавно перетекла в нее. Началось это на рубеже веков, с начала нового столетия. Тогда поэт сильно увлекался Кораном, читал Библию, что, разумеется, не могло не отразиться в его произведениях.

Философская лирика Бунина говорит о жизни и о смерти. Бунин хотел разобраться, почему случается какое-либо событие, он размышлял о вечном – о добре и зле, о правде, о памяти, о прошлом и настоящем. В этот период в его стихотворениях можно найти множество обращений к истории разных стран. Он интересовался легендами Востока, античной Греции, божествами, христианством. Одиночество и обреченность, вечность, человеческая судьба – эти темы также нередки в философской лирике Бунина. Он стремился в своих стихотворениях понять смысл жизни – и характерной при этом становится связь философских стихотворений с пейзажными: именно в любви к природе и почитании ее поэт находил спасение для человеческой души.

Философская лирика Ивана Алексеевича отличается особой атмосферой – абсолютной тишиной. Когда читаешь стихотворения этой тематики, кажется, что даже воздух перестает колебаться. В переживания лирического героя (здесь он присутствует) погружаешься полностью, им отдаешься, как своим собственным. Такая тишина, по Бунину, нужна, чтобы иметь возможность слышать Бога, который является носителем Света, Истины и Любви. О Боге и библейских мотивах написано немало стихотворений автора.Любовная лирика

Стихи о любви в творчестве Ивана Алексеевича Бунина представлены несколько в меньшем количестве, но тем не менее играют большую роль среди его произведений. Давным-давно любовную лирику Бунина определили как трагедийную – пожалуй, это наиболее емкое и точное определение.

Любовь для Ивана Алексеевича – самое сокровенное, важное, главное, то, ради чего стоит жить на земле. Он абсолютно уверен в существовании настоящей любви, и, хотя много стихотворений посвящено у него любовным страданиям, о взаимной, счастливой любви он пишет тоже, хоть и реже. Одним из основных мотивов любовной лирики Бунина считается одиночество, неразделенность любви, невозможность испытать счастье. Она потому и трагедийна, что преобладают в ней мысли о том, что не сбылось, воспоминания об ушедшем, сожаления о потерянном, непрочность человеческих взаимоотношений.

Соприкасается любовная лирика Бунина и с философской – любовь и смерть, и с пейзажной – любовь и красота природы. Бунин пессимистичен – в его стихотворениях счастье не может жить долго, за любовью следует либо разлука, либо смерть, благополучного исхода не дано. Однако любовь – все равно счастье, поскольку это высшее, что может познать в жизни человек. При этом сам поэт в личной жизни после нескольких неудачных попыток все же обрел семейное счастье и жену, до конца его дней поддерживавшую его во всем.

Как и в любой другой, в любовной лирике Бунина есть ряд особенностей. Это, например, избегание красивых фраз, использование природы в роли наблюдателя за любовными страданиями, упоминание весны (любимого времени года поэта) как символа любви, открытый протест против несовершенства мироздания, непременное соединение духовного и телесного (невозможно узнать душу, не постигнув плоти). При этом в поэзии Бунина нет ничего постыдного или пошлого, она святая и остается для него великим таинством.Иные мотивы лирики Бунина

Помимо вышеозвученных тем, в творчестве Ивана Алексеевича присутствуют следующие: гражданская лирика – стихотворения о тяжелой судьбе простого народа; тема Родины – ностальгия по старой России, стихотворения на подобные темы нередки для эмигрантского периода творчества поэта; тема свободы, истории и человека; тема поэта и поэзии – предназначение поэта в жизни.

Иван Алексеевич Бунин внес большой вклад в развитие русской литературы. Не зря именно он стал первым русским литератором, получившим Нобелевскую премию – по сути, мировое признание. Как прозу, так и поэзию Бунина должен знать каждый человек, особенно если он считает себя ценителем литературы. -

Иван Бунин

Иван Алексеевич Бунин — русский писатель и поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года среди российских/советских литераторов.

Родился: 22.10.1870, Воронеж

Умер: 08.11.1953 (83 года)

Популярные произведения И.А. Бунина

Забытый фонтан

Змея

Крещенская ночь

Холодная осень

Чистый понедельник

Господин из Сан-Франциско

Другие сочинения по произведению Бунина

Любовь многолика и часто необъяснима (по рассказам Бунина)

Тема любви в произведениях Бунина

Любовь в произведениях И. А. Бунина

Жизнь и творчество И. А. Бунина

Описание природы в произведениях Бунина

«История человеческой любви» в творчестве И. А. Бунина

Тема любви в прозе И. А. Бунина

Творчество И.А.Бунина

Женские образы в творчестве И. А. Бунина

Обманутая любовь в произведениях Бунина

Тема жизни и смерти в прозе И. А. Бунина

Особенности творчества И. А. Бунина

Любовь на страницах произведений И. А. Бунина

Основные темы и идеи произведений И.А.Бунина, А.И.Куприна

. Тема «Любви»

Тема любви в творчестве Бунина 1

Мой любимый писатель о любви (по творчеству И. А. Бунина)

О жизни Бунина

Основные мотивы произведений русских писателей-эмигрантов (по эмигрантскому творчеству И. Бунина)

Мастер русской реалистической прозы

Сочинение «Размышления над лирикой Бунина»

Бунин – все сочинения

Нас всегда будет занимать тайна творчества Ивана Алексеевич Бунина. Почему его мысли, пережив многие капризы мод и вкусов, звучат и волнуют так, будто сказаны сегодня? Почему вновь и вновь мы размышляем над строками его творений? Трудно в одном сочинении рассказать широко и полно все то, что нас занимает в многообразном творчестве великого русского писателя. Но все же нужно заметить, что постигая его, мы вместе с автором размышляем об идеалах добра, верности, красоты, ‘задумываемся о смысле жизни.

Основное построение лирики Бунина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя», — он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит только тогда, когда оно становится воспоминанием минувшего:

И тебя так нежно я любил,

Как меня когда-то ты любила…

Все как было. Только жизнь прошла…

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще стремление найти в мире «сочетание прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящесть, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной череды веков;

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить вовеки не умрет…

Смерть и любовь — неизменные мотивы бунинской поэзии. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостач, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности.

К непреходящим ценностям относит Бунин и прелесть природы. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в доле.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти.

По части красок, звуков, запахов, «всего того, — выражаясь словами Бунина, — чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков:

Весна, Весна! И все ей радо:

Как в забытьи каком стоишь.

И слышишь свежий запах сада

И теплый запах талых крыш.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина — это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись природы:

Под застрехи ветер жесткий дует,

Сыплет снегом… Только он один

О тебе, родимый край тоскует

Посреди пустых твоих равнин!

Философская лирика проникает в пейзажную и преображает ее. Непременная принадлежность бунинских пейзажей — кладбище, погосты, могилы, напоминающие об исчезновении древнего рода и неизбежности собственной смерти. Поэт стремится заглянуть за пределы человеческой очевидности, переступить черту, которую сторожит «незрячий взор» смерти. Ее карающая десница не щадит никого, ее загадка неотступно мучит воображение Бунина:

… Причесали, нарядили, справили,

Полотном закрыли бледный лик —

И ушли, до времени оставили

Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,

Ни друзей, ни дома, ни родни:

Тихи гробовые одиночества

Роковые дни…

В любовной лирике поэта главное — гамма возвышенных переживаний, красивое чувство, изображая которое, поэт совершенно растворяет образ любимой, колеблет его, как «колеблет отражение бегущий ручей». Образ женщины поэтичен:

Горько мне, когда ты, опуская

Темные ресницы, замолчишь:

Любишь ты, сама того не зная,

И любовь застенчиво таишь,

Но всегда, везде и неизменно

Близ тебя светла душа моя…

Милый друг! О, будь благословенна

Красота и молодость твоя!

Бунин при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия, но это не означает, однако, что он не имел значительного круга своих читателей и почитателей. Он пользовался уважением таких современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он начисто отвергал. Бунин, продолжая классические традиции, вскрывая неизведанные возможности «традиционного» стиха, остается певцом русской природы, «вечных», «первородных» тем, мастером интимной и философской лирики. Он не просто повторяет достижения «серебряного века» русской поэзии, но и активно развивает ее завоевания. -

На протяжении всей своей творческой деятельности Бунин создавал стихотворные произведения. Своеобразную, неповторимую по художественному стилю лирику Бунина нельзя спутать со стихами других авторов. В индивидуальном художественном стиле писателя отражается его мировоззрение.

Бунин в своих стихотворениях отзывался на сложные вопросы бытия. Его лирика многопланова и глубока в философских вопросах постижения смысла жизни. Поэт выражал настроения растерянности, разочарования и в то же время умел наполнить свои стихи внутренним светом, верой в жизнь, в величие красоты. Его лирический герой обладает целостным мировосприятием, излучает радостное, бодрое отношение к миру.

Бунин жил и работал на стыке двух веков: XIX и XX. В это время в литературе и искусстве бурно развивались модернистские течения. Многие поэты в обозначенный период искали необычные и новые формы для выражения своих мыслей и чувств, занимались словотворчеством. Довольно часто эксперименты в области формы и содержания шокировали читателей. Бунин же оставался верен традициям русской классической поэзии, которые развивали Фет, Баратынский, Тютчев, Полонский и многие другие. Он писал реалистические лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. Богатства русского языка и материала в современном Бунину мире было вполне достаточно для поэта.

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории:

Синие обои полиняли,

Образа, дагерротипы сняли.

Только там остался синий цвет,

Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло

Многое, что некогда любило!

Только тех, кого уж больше нет,

Сохранился незабвенный след.

В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей.

И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина. Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего:

Я умираю – ибо так хочу.

Развей, палач, развей мой прах, презренный!

Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —

Он мысль мою развеет по Вселенной!

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти. По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда:

Настанет день – исчезну я.

А в этой комнате пустой

Все будет то же: стол, скамья.

Да образ, древний и простой.

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты. Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное – мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений поэта:

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,

Покуда над землей заря зарю выводит

И молодая жизнь родится в свой черед.

В лирическом творчестве Бунин приходит к мысли об ответственности человека перед прошлым, настоящим и будущим. Ни один человек не приходит в этот мир без цели, живя среди людей, каждый оставляет свой след. Эта мысль подтверждается в стихотворении «Псковский бор», где звучит вопрос: «Достойны ль мы своих наследий?» Бунин считал, что жить стоит только для созидания, любви и красоты. Поэт, объездив почти весь мир и прочитав тысячи книг в поисках ответов на «вечные» вопросы бытия, не верил в сверхъестественные чудеса, а верил в разум и волю человека, способного изменить мир к лучшему. -

И.А. Бунин – один из немногих писателей-реалистов конца 19 – начала 20 века, прославившийся не только своей прозой, но и поэзией. В 1891 году вышел его первый поэтический сборник, вслед за которым последовали «Листопад» (1901) и «Новые стихотворения» (1902).

Как в прозе, так и в поэзии Бунин придерживался реалистических традиций, выработанных Пушкиным, Фетом, Полонским. У них он учился бережному отношению к слову, простоте, классической ясности и чёткости.

Поэтическое наследие Бунина неоднородно по тематике. Для ранней бунинской поэзии характерна пейзажная лирика. Позднее он всё больше обращается к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику.

Бунин в разных вариантах высказывал одну и ту же мысль: «Нет, мучительно для меня жить на свете! Всё меня мучает своей прелестью». Слово «прелесть», по мысли писателя, всегда относилось к тому, что как будто неподвластно человеческому выражению: к цветам, деревьям, морю. Напряжённое тяготение к вечной красоте и гармонии – вот что главенствовало уже в ранней лирике Бунина.

Этот художник был одержим страстным желанием понять вечное, прикоснуться к неуловимому, разгадать «поступь высших сил». Конкретные элементы пространства и времени (поле, лес, степь, южные страны или ночь, утро, день, вечер, зима, весна, лето) предстают в обычном своём облике, а одновременно – как часть вселенной, как носители непознанной тайны всемирного бытия.

Постепенно в творчестве Бунина нарастает «звёздная тема». Далёкие светила избраны здесь символом «предвечной красоты и правды неземной». Появляется противопоставление этого прекрасного мира «заблудшей» земле:

Одно только звёздное небо,

Один небосвод недвижим,

Спокойный и благостный, чуждый

Всему, что так мрачно под ним.

Или:

Я вижу ночь: пески среди молчанья

И звёздный свет над сумраком земли.

Традиционное противоречие (свет-тьма) связано со сложными человеческими чувствами. «Неземная красота» бесконечно дорога, но трудно достижима. И поэтому приобщение к ней – всегда возрождение: «…душа, затрепетав, как крылья вольной птицы, Коснулась солнечной поющей высоты!» Прекрасным чувствам сопутствует сияние светил: «И не забыть мне этой ночи звёздной, Когда весь мир любил я для одной».

Поэт затрагивает проблемы добра и зла, любви и ненависти, смысла жизни. Взять хотя бы такие строки:

И забуду я всё – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав –

И от сладостных грёз не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

Действительно, последние часы земной жизни ожидают каждого из нас. Придут минуты, когда нужно будет вспомнить и подвести итог: «Так ли жил?» Бунинский лирический герой отказывается от славы, денег, чинов… Припоминает только «полевые пути меж колосьев и трав». Живая связь с природой оказалась в жизни самой важной и необходимой. Кто-то может оспорить такой вывод, найти смысл жизни в другом. Но уже то, что поэт побуждает читателя к размышлению о смысле бытия, является очень важным.

По целостному мироощущению Бунин близок Пушкину – по способности к лёгкой грусти, светлой печали. Хотя эти чувства у них имеют разное начало. У Пушкина «сердце вновь горит и любит от того, Что не любить оно не может» («На холмах Грузии»). Бунин видит спасительную энергию в самом течении бытия:

А будут дни – угаснет и печаль,

И засинеет сон воспоминанья,

Где нет уже ни счастья, ни страданья,

А только всепрощающая даль.

Да, Бунин постоянно слышит зов пространств, времён, собственной судьбы, своего познания. И спешит передать: «вдали – и жемчуг и опалы»; «сказать кому-то, Что тянет в эту синеву»; предостеречь: «Когда идёшь над бездной – надо прямо Смотреть в лазурь и свет». В жадном, неостановимом движении к неведомому лирический герой Бунина переживает восхищение и от неожиданных оттенков чувств, и от представших вдруг взору таинств природы.

Философская лирика зрелого Бунина заметно теснит пейзажную. Сам по себе пейзаж остаётся, но его функции становятся иными. В центре внимания поэта оказываются церковные обители и погосты, описание которых настраивает читателей на связь с отошедшими в мир иной предками («Ограда, крест, зелёная могила…», «Растёт, растёт могильная трава», «Настанет день – исчезну я…», «Могильная плита», «Смерть» и т.д.). Вообще, мысль о преемственной связи между прошлым и настоящим, но не в реальном, а каком-то духовном плане проходит сквозь многие поэтические произведения Бунина. Например, в стихотворении «Могила в скале», рассказывая о том, как «в Нубии на Ниле», в заброшенной пещере, «нашли живой и чёткий след ступни», Бунин пишет:

Я, путник, видел это. Я в могиле

Дышал теплом сухих камней. Они

Сокрытое пять тысяч лет хранили…

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет

Умножил жизнь, мне данную судьбою.

Таким образом, произведения Бунина глубоко личностны, тяготеют к философским обобщениям смысла бытия, жизни и смерти, не пре -

Человеческие переживания Бунин передавал в прозе и поэзии особыми эмоциями. Интересен взгляд писателя на любовь, чувственность и страдания. Автор философствует о природе зарождения любви в человеческой душе. В его понимании светлое чувство — мгновенная вспышка. За ней неизбежно следует разочарование и боль одиночества. Сопереживая и понимая героев, автор с поразительным упорством заканчивает все рассказы описанием внутренней трагедии. Но вместе с тем, всегда оставляет маленькую надежду.

Яркое выражение творческий прием приобретает в цикле новелл «Темные аллеи». Герой одного произведения — немолодой, уставший от жизни дворянин. Он полон печальных раздумий во время пути. Жена изменила ему, сын не оправдал отцовских ожиданий. Останавливаясь на постоялом дворе, он с удивлением узнает в хозяйке свою юношескую любовь. Героя озаряет мысль, что это единственное настоящее чувство за всю его жизнь. Каждый из них по-своему относится к нему. Давняя возлюбленная проносит чувство через всю жизнь, но не может простить измены. А мужчина понимает, как много потерял в ее лице. Внешне благополучная жизнь совсем не радует его из-за потери единственной любимой женщины по собственной вине. Поэтическое настроение новеллы писатель подчеркивает прекрасным мастерским описанием красоты природы. Автор сравнивает само чувство любовь с темными аллеями — неизведанными, загадочными и непонятными. -

Сочинение по теме «Лирика Бунина»

Александр Александрович Блок однажды отозвался о творчестве Бунина Ивана Алексеевича следующим образом – «Мир Бунина – это мир зрительных и звуковых впечатлений». И я полностью согласен с этим высказыванием, характеризующим произведения великого писателя и поэта.

Стоит отметить, что в своём раннем творчестве Бунин много внимания уделял описанием природы, своей маленькой родины. Его поэзия была обогащена бурными красками. При этом в его произведениях всегда прослеживалась лёгкая грусть и наблюдательность.

Лирический герой произведений Бунина не имеет возраста. Он выше лет. Он наблюдает за окружающим миром, природой, её величием и красотой. У лирического героя произведений Бунина прослеживается стремление достичь гармонии с окружающим миром. Он хочет слиться с природой, стать с ней одним целым. При этом он начинает ценить что-либо обычно после того, как это потеряет. Так устроены большинство людей. Так устроен и лирический герой Бунина.

В лирике Бунина постоянно затрагивается темы любви и смерти. Он считает, что любовь – это приземлённое чувство, единственное которое способно сделать человека счастливым. Увы, в лирике Бунина любовь слишком часто является недосягаемой, неразделённой.

При этом смерть в лирике Бунина – это некий итог жизни человека. Неотъемлемая часть самой жизни. И в этом он прав. Лирика Бунина всегда искренна, правдива, честна. И в этом её огромное значение и заслуга. -

На протяжении всей своей творческой деятельности Бунин создавал стихотворные произведения. Своеобразную, неповторимую по художественному стилю лирику Бунина нельзя спутать со стихами других авторов. В индивидуальном художественном стиле писателя отражается его мировоззрение.

Бунин в своих стихотворениях отзывался на сложные вопросы бытия. Его лирика многопланова и глубока в философских вопросах постижения смысла жизни. Поэт выражал настроения растерянности, разочарования и в то же время умел наполнить свои стихи внутренним светом, верой в жизнь, в величие красоты. Его лирический герой обладает целостным мировосприятием, излучает радостное, бодрое отношение к миру.

Бунин жил и работал на стыке двух веков: XIX и XX. В это время в литературе и искусстве бурно развивались модернистские течения. Многие поэты в обозначенный период искали необычные и новые формы для выражения своих мыслей и чувств, занимались словотворчеством. Довольно часто эксперименты в области формы и содержания шокировали читателей. Бунин же оставался верен традициям русской классической поэзии, которые развивали Фет, Баратынский, Тютчев, Полонский и многие другие. Он писал реалистические лирические стихи и не стремился к экспериментам со словом. Богатства русского языка и материала в современном Бунину мире было вполне достаточно для поэта.

В лирике И. А. Бунина отражена тема памяти, прошлого, загадка времени как философской категории:

Синие обои полиняли,

Образа, дагерротипы сняли.

Только там остался синий цвет,

Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло

Многое, что некогда любило!

Только тех, кого уж больше нет,

Сохранился незабвенный след.

В этих строках заключена мысль о быстротечности времени, о ежесекундном изменении мироздания и человека в нем. Только память сохраняет для нас любимых людей.

И. А. Бунин в своих тонких, мастерски отшлифованных философских стихотворениях высказывал мысль о космической природе души каждого отдельного человека. Философские темы связи человека с природой, жизни и смерти, добра и зла заняли основное место в лирике И. Бунина. Поэт пишет о вселенском значении научных открытий гениального исследователя Джордано Бруно, в момент казни провозглашающего:

Я умираю — ибо так хочу.

Развей, палач, развей мой прах, презренный!

Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —

Он мысль мою развеет по Вселенной!

Бунин-философ ощущал непрерывность бытия, вечность материи, верил в силу созидания. Человеческий гений оказывается равным безграничному и вечному космосу. Бунин не мог смириться с необходимостью ухода из жизни, приговоренности каждого человека к смерти. По воспоминаниям друзей и близких, он не верил в то, что исчезнет навсегда:

Настанет день — исчезну я.

А в этой комнате пустой

Все будет то же: стол, скамья.

Да образ, древний и простой.

В стихах Бунин пытался найти гармонию мира, смысл существования человека. Он утверждал вечность и мудрость природы, определял ее как неиссякаемый источник красоты. Жизнь человека у Бунина всегда вписана в контекст природы. Он был уверен в разумности всего живого и утверждал, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Пейзажная лирика постепенно становится философской. В стихотворении для автора главное — мысль. Теме жизни и смерти посвящено множество стихотворений поэта:

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,

Покуда над землей заря зарю выводит

И молодая жизнь родится в свой черед.

В лирическом творчестве Бунин приходит к мысли об ответственности человека перед прошлым, настоящим и будущим. Ни один человек не приходит в этот мир без цели, живя среди людей, каждый оставляет свой след. Эта мысль подтверждается в стихотворении «Псковский бор», где звучит вопрос: «Достойны ль мы своих наследий?» Бунин считал, что жить стоит только для созидания, любви и красоты. Поэт, объездив почти весь мир и прочитав тысячи книг в поисках ответов на «вечные» вопросы бытия, не верил в сверхъестественные чудеса, а верил в разум и волю человека, способного изменить мир к лучшему. -

Говоря о творчестве русского писателя Ивана Бунина, часто отмечают глубоко пессимистические настроения, грусть, трагичные мысли о жизни и смерти. В рассказах, вышедших в годы гражданской войны (два сборника — “Чаша жизни” и “Господин из Сан-Франциско”), до предела обострено ощущение катастрофичности человеческой жизни, суетности поисков “вечного счастья”. Противоречия социальной жизни в этих произведениях отражены в резкой контрастности характеров и противопоставлениях основных начал бытия. “Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть…” — подтверждал писатель В. Набоков. В этой связи нельзя не вспомнить о том, как складывалась нелегкая судьба самого Бунина. Трагическим рубежом в биографии писателя, повлиявшим не только на его дальнейшую жизнь, но и на мировоззрение, на взгляды и идеи, которые, конечно же, нашли свое отражение в творчестве, стала эмиграция. Бунину пришлось внезапно и навсегда покинуть родную русскую землю, к которой он был привязан “любовью до боли сердечной”. Трагедия жизни отразилась мрачными настроениями в произведениях этого периода, в которых писатель стал все чаще углубляться в философские размышления о смысле жизни и смерти.

Уже в одном из первых рассказов, посвященных расставанию с родными местами (“На край света”), Бунин обращается мысленным взором к бесконечной Вселенной: “И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и дальние дороги…” И бессмысленными становятся все тревоги и хлопоты человека перед лицом вечности, перед лицом неизбежной смерти. Но почему так остро встает тема смерти в прозе И. Бунина? Почему с такой щемящей сердце болью говорит он о трагической судьбе народа, оторванного от родной земли? Так тонко чувствовать и остро переживать народную трагедию, без сомнения, может только человек, который сам всей душой предан родине, жизнь которого может полноценно протекать только в окружении родных лесов, полей, рек, озер и тихих деревенских улиц. Да, этот человек на самом деле всем сердцем любит жизнь, и потому разрыв с родиной для него равносилен разрыву с жизнью.

“Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти, — пишет Бунин в “Жизни Арсеньева”. — Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)… Вот к подобным людям принадлежу и я”. Писатель говорит от лица своего героя, но на самом деле — это его собственные мысли, собственные глубокие ощущения. Не случайно “Жизнь Арсеньева” часто относят к автобиографическим произведениям Бунина. Именно это “обостренное чувство смерти”, основанное на таком же “обостренном чувстве жизни”, было характерно для самого автора. Постоянно наблюдая за необратимо уходящей жизнью, Бунин в то же время пытается совместить, соединить существование отдельного человека, отдельную судьбу с “вечностью” и “бесконечностью”. Он пытается найти в любой преходящей жизни признаки ее продолжения в историческом развитии, признаки ее бесконечности.

Именно осознание того, что смерть неизбежна, в сочетании с огромной любовью к людям и любовью к жизни заставляет писателя всерьез задуматься о своем предназначении, о том, что необходимо успеть сделать в этой жизни, чтобы не быть забытым, чтобы “продолжиться” в веках. Именно поэтому некое “продление” жизни Бунин видит в нераздельности человека и человечества, в выстраивании прочных мостиков между одним и многими, между прошлым, настоящим и будущим всего народа, всей земли. “Блаженные часы проходят и… надо, необходимо… хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти…” — отмечал писатель. Именно эта мысль продолжается во многих его произведениях.

Выражением несбывшихся надежд, общей трагедии жизни становится для Бунина чувство любви, в которой он видит единственное оправдание бытия. Представление о любви как о высшей ценности жизни — основной пафос произведений Бунина эмигрантского периода. “Все проходит. Все забывается”, — говорит герой рассказа “Темные аллеи” Николай Алексеевич, но Надежда возражает ему: “Все проходит, да не все забывается”.

Нельзя допустить, чтобы все было забыто, — такова твердая позиция автора. Не всегда эта позиция была правильно понята критиками при жизни писателя.

Бунина откровенно возмущали и расстраивали неверные истолкования его произведений как “упаднических”, “пессимистических”, “безрадостных”. Он не был согласен с тем, что его творчество — это творчество “увядания”, не было в нем той “грусти запустения”, о которой часто говорилось в отзывах о его рассказах и повестях. Именно как о произведении, “овеянном легкой грустью и лирикой увядания и запустения”, писали о повести “Деревня”. Бунин был с этим категорически не согласен: “Это совершено неверная характеристика. В действительности в “Деревне” ни грусти, ни лирики нет и в помине, как нет ни увядания, ни запустения”. В повести, так же, как и в других произведениях писателя, отражена лишь реальность, а грусть вызвана именно тем, что эта реальность — действительная жизнь русской деревни, любимой Буниным родины, — не так радостна, как ему хотелось бы.

Как уже было сказано, жизнь была для писателя неразрывно связана с родиной. И только эту жизнь мог описывать он в своих произведениях. Бунин тосковал по родине. В нем происходил мучительный процесс переоценки ценностей. Тот самый Бунин, который в первые годы после революции решил никогда не возвращаться в Советскую Россию, накануне нападения гитлеровской Германии на его родину в мае 1941 года пишет Н. Д. Телешову: “Очень хочу домой”, через несколько дней А. Н. Толстому — о том же. Последний начал хлопотать о разрешении Бунину вернуться, но грянула война… Бунин страдал в разлуке с родиной, потому и создается иногда впечатление, что он пишет о завершении, окончании этой жизни. Так оно в общем-то и было. Для русского писателя необходимость покинуть родину может быть оправдана лишь благом для отчизны, мечтой о ее свободе и счастье. У Бунина же этого оправдания не было. Именно поэтому и становятся для него основными мотивы конечности бытия, философские углубления в проблемы жизни и смерти.

При всей ведущей роли трагических мотивов в разные периоды творчества эта трагичность появляется лишь тогда, когда автор сознает горечь жизненных тягот, безнадежность потраченных усилий. Тогда же, когда Бунин видит значимость деятельности человека, он приходит к мысли о вечном, в том числе о вечной жизни человечества. Творчество И. А. Бунина дорого нам тем, что в его произведениях запечатлена жизнь в ее многообразных проявлениях. Основной тон его поэтического слова о России — грустный: от элегии до крайней тоски и отчаяния. Тем не менее, в его поэзии и прозе громко звучит хвала всему живому, цветущему, всему человечному — тому, что всегда дорого и свято. Оптимизм Бунина может быть выражен словами героя этюда “Слепой”, обиженного жизнью и все же славящего ее: “Я иду, дышу, вижу, чувствую, — я несу в себе жизнь, ее полноту и радость… Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброе, та, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть”. -

Главная

Сочинения по литературе

Тема природы в лирике Бунина – сочинение

Русская лирика богата поэтическими образами природы. Поэты обожествляли родной край, незабываемые русские просторы, красоту обычных пейзажей. И.А. Бунин не был исключением. Полюбив один раз природу родной страны, он постоянно обращается к этой теме в своих стихах, передавая необычные краски, звуки, запахи родной стороны. Тема природы станет для лирика Бунина главной, множество стихотворений будет посвящено ей.

И.А. Бунин запечатлел в своей поэзии различные мгновения бытия. Поэту важно передать различные состояния природы. В стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…» показан краткий миг угасания тихого весеннего вечера. Бунин передал природные изменения, когда «спят грачи», «по лугам холодный сумрак лег», «ямы светят тихою водой». Читатель не просто ощущает прелесть апрельского вечера, его особое дыханье, но и чувствует, что «пахнет зеленями молодой озябший чернозем», слышит как «журавли, друг друга окликая, осторожно тянутся гурьбой», «чутко внемлет шороху деревьев». Все в природе притаилось и вместе с самой Весной «ждет зари, дыханья затая». От бунинских строк веет тишиной, покоем, незабываемым ощущением красоты бытия.

Особую роль в бунинской поэзии имеет запах, читатель чувствует необъяснимую прелесть среднерусской природы. В стихотворении «Полями пахнет, – свежих трав» лирический герой ловит благоуханье «от сенокосов и дубрав». В стихотворении передано «лугов прохладное дыханье». В природе все замерло в предвкушении грозы, которая олицетворяется поэтом и представляется таинственной незнакомкой, имеющей «безумные глаза». «Сумрак и томленье» в природе перед грозой. Поэт изобразил краткий миг, когда «над полями даль темнеет», «туча растет, закрыла солнце и синеет». Молния напоминает «меч, блеснувший на мгновенье». Первоначально Бунин озаглавил стихотворение «Под тучей», но потом заглавие снял, так как такое название не дает той полной картины, которую хотел изобразить поэт. Вообще множество стихотворений И.А. Бунина о природе не имеют названий, так как невозможно в двух-трех словах выразить состояние природы и передать ощущения лирического героя.

В стихотворении «Еще и холоден и сыр…» нарисован февральский пейзаж. В лирическом произведении дан образ Божьего мира, который преображается и молодится с наступлением весны: «кусты и лужи», «деревья в лоне небосклона», снегири. Значима последняя строфа поэтического произведения. Лирического героя влечет не открывающийся пейзаж,

…А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

Чувства человека, мечты и желания тесно переплетены в бунинской поэзии с образами природы. Через пейзажные зарисовки И.А. Бунин передает сложный мир человеческой души. В стихотворении «Сказка» реальность и фантазия смешиваются, сон и явь, сказка и действительность неотделимы друг от друга. Лирическому герою снится сказочный сон: пустынные берега, лукоморье, «розовый песок», северное море». Перед читателем открывается картина сказочного края. Ощущение нереальности происходящего передают эпитеты: «вдоль пустынных берегов», «под диким синим лукоморьем», «в глухом бору», «розовый песок», «зеркальный отблеск моря», которые создают настроение таинственного ожидания чуда.

Из финального четверостишия стихотворения видно, что пейзажные зарисовки далекого пустынного края помогают поэту передать чувство тоски, томления по безвозвратно ушедшей молодости:

Мне снилось северное море,

Лесов пустынные края…

Мне снилась даль, мне снилась сказка –

Мне снилась молодость моя.

Поэтический мир И.А. Бунина разнообразен, но именно картины природы раскрывают в его поэзии внутренний мир лирического героя. Самой светлой безоблачной порой человеческой жизни считается детство. Именно о нем пишет И.А. Бунин свое стихотворение «Детство», где также через природные образы передает чувства, переживания лирического героя. Детство ассоциируется у поэта с солнечным летом, когда «сладостней в бору дышать сухим смолистым ароматом». Ощущения счастья лирического героя, полноты жизни передают следующие поэтические эпитеты, сравнения и метафоры: «бродить по этим солнечным палатам», «песок – как шелк», «повсюду яркий свет», «кора… так тепла, так солнцем вся прогрета».

И.А. Бунин по праву считается певцом русской природы. В лирике поэта пейзажные зарисовки раскрывают чувство, мысли, переживания лирического героя, передают краткий миг очарования картинами бытия. -

3. Философская лирика

Обращение к философской лирике происходит после первой русской революции (1906-1911 гг.) Важнейшим мотивом лирики поэта является превосходство естественного бытия над общественной жизнью. В своих стихотворениях Бунин выступает великим жизнелюбом. Любовь для него – священное чувство, состояние его души. Жизнь для Бунина – путешествие в воспоминаниях. Земная жизнь, существование природы и человека воспринимаются поэтом как часть действия, разворачивающегося на просторах Вселенной. Вечное (это природа и красота) в изображении Бунина не враждебно временному, оно сплетено из нитей временного. Бунин поет не небо, а вечное стремление земли к небу. Вечность, единая гармония, красота, Бог – неизменные ценности для Бунина. Чувство меры помогло ему слить в гармоническое целое мечту о вечном и интерес к временному, стремление к небу и любовь к земле.

Особая атмосфера философских стихотворений Бунина – атмосфера тишины. Шум, суета отвлекают от главного – от духовной жизни. Лирический герой Бунина тяжело переживает свое одиночество; в стихотворениях лирический герой пытается осмыслить быстротечность человеческой жизни и времени.

Одним из направлений философской лирики И.Бунина стали стихотворения, посвященные Богу6. Бог явлен как Любовь – тепло, свежесть, свет. Атмосфера тишины – возможность слышать Бога. Среди всеобщей темноты единственный носитель света – божественное. Поэзия характеризуется использованием библейских мотивов7.

Используются мотивы: смерти, скорби, одиночества, тишины, тяжести пути к истине, библейские мотивы и др.; нередко использование пафоса инвективы.

4. Линия поэта и поэзии.

Как и любой поэт, И.Бунин пытался осмыслить предназначение себя, роль творца, суть поэзии. Программным для него стихотворением на эту тему является лирическое произведение «Поэту» – кодекс его поэтической чести. Автор не противопоставляет поэта толпе, призывает не потерять дара слова, причем этот дар по Бунину – алмаз, данный человеку Богом. Муза Бунина – природа. Потому он больше пишет именно о ней, и тема поэта и поэзии не получила широкого воплощения в лирических произведениях Бунина.

5. Любовная лирика.

Тема любви в лирике менее заметна. В ней автор избегает нарочито красивых фраз

Интимная лирика И.Бунина трагедийна, в ней звучит протест против несовершенства мира. И вновь в любовной лирике встречается мотив одиночества, так свойственный для всей поэтике Бунина. Концепция любви Бунина воплощается и в его стихотворениях. Лирический герой расстается со своей возлюбленной, испытывая трагичное чувство и продолжая любить. Тема любви в поэзии Бунина не получила достаточно широкого воплощения, и автор продолжил ее в прозе.

СПЕЦИФИКА ПОЭТИКИ СТИХОТВОРЕНИЙ А.И.БУНИНА

Поэтика зрелого Бунина-стихотворца – это последовательная и упорная борьба с символизмом. Почерк Бунина-поэта – чеканный, четкий, рисунок – сжатый и сосредоточенный, манера – сдержанная, почти холодная. Его темы, язык, способы рифмовки лишены примет их резкого обновления, предпринятого символистами. «На фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое», – писал Ю.Айхенвальд. В стихах Бунин поет красоту и покой, отсюда ориентация на классическую поэтику.

В поэзии Бунина четко прослеживаются традиции русских поэтов, его предшественников, в первую очередь Пушкина, Тютчева и Фета. Ранняя лирика носила подражательный характер. Бунин, как и Пушкин, видит в жизни разные тенденции, вступающие между собой в противоборство, и пытается вскрыть эти противоречия. Как и Пушкин, он эмоционально сближается с природой, считает, что подлинная поэзия в простоте, естественности реальных чувств, явлений, настроений. Как и Тютчева, Бунина привлекает природа в своих катастрофических состояниях, в борьбе стихийных, светлых и темных сил. У Фета же Бунин перенял направленность на изображение неуловимых, загадочных и не вполне ясных ощущений, навеваемых природой, созерцанием прекрасного.

Одна из основных стилистических тенденций творчества Бунина: нанизывание слов, подбор синонимов, синонимических оборотов для почти физиологического заострения впечатлений читателя (решение в пользу задач натурализма). Его стихотворения – это скорее рифмованная, определенным образом организованная проза, чем стихи в их классическом виде. Характеристика поэтической детали И.Бунина: четкая зрительность, видимость, отчетливая картинка. Поэзия Бунина в целом строга и эмоционально сдержана. В ней крайне редко встречается лирический герой, лирическое «я». Непосредственное чувство передоверяется персонажу.

В общем, поэтика Бунина-стихотворца характеризуется:

1. сохранением традиций поэзии мастеров 19 века

2. четкость и «меткость» подбора эпитетов

3. простота и естественность поэтического языка

4. приемы(звукопись, живопись (цветная), оксюморон, «три эпитета» – прием подбора трех последовательных эпитетов, достаточно характеризующих образ, олицетворение, метафора, высокая лексика библейских цитат (для философской лирики)

5.экзистенциальные мотивы

Добавить комментарий

Обновлено: 09.01.2023

Размышления над лирикой Бунина

Творчество И. А. Бунина всегда будет интересовать нас своей поэтической таинственностью. Его мысли, пройдя через года, пережив все капризы моды и вкусов, звучат и волнуют так, будто сказаны сегодня. Вновь и вновь мы перечитываем строки его творений, задумываясь о смысле жизни, размышляя об идеалах добра, верности и красоты.

Несмотря на то, что в произведениях Бунина много и радостных картин, все они как бы пропитаны элегическим настроением. Грусть для лирического героя Бунина является его привычным душевным состоянием. Он как бы смотрит на свою уходящую жизнь, осознавая, как ценны и сладки были ее мгновения, ставшие теперь лишь воспоминаниями:

И тебя так нежно я любил,

Как меня когда-то ты любила…

Все как было. Только жизнь прошла…

Осознавая, что все уходит, поэт пытается найти в мире «сочетание прекрасного и вечного«, он стремится слиться со всемирным единством, приобрести покой и счастье в гармонии с природой:

Пройдет моя весна, и этот день зайдет,

Но весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем, как счастье жить вовеки не умрет…

Обманчивая жизнь несет в себе много горечи и невзгод, много неудач, но все недостатки возмещает любовь. Земная, телесная, человеческая — она, может быть единственное средство, чтобы возместить духовную неполноценность жизни. Но любовь порой очень близко сходится со смертью, она даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Мы часто встречаем строки о любви и смерти в стихотворениях Бунина, эти две огромные силы составляют неизменный мотив его поэзии.

Однако не меньше внимания Бунин уделял и природе. Его можно назвать мастером поэтического пейзажа. Бунин умел передать в своих творениях неуловимые оттенки света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, на деревенской улице, и в поле. Искусно может он выделить совсем незаметные детали, подчеркнуть важные, но неуловимые подробности:

Весна, Весна! И все ей радо:

Как в забытьи каком стоишь.

И слышишь свежий запах сада

И теплый запах талых крыш.

Наиболее жизнелюбивая часть поэзии Бунина – это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живописность природы:

Под застрехи ветер жесткий дует,

Сыплет снегом… Только он один

О тебе, родимый край тоскует

Посреди пустых твоих равнин!

Не чуждо Бунину и философское настроение. Картины природы предстают перед нами увиденными глазами героев, прошедшими через их души и сердца. Малейшее колебание настроения отражается в окружающем пейзаже.

Несмотря на столь мрачные настроения, поэт много пишет о любви. Главное место в любовной лирике Бунина — гамма возвышенных переживаний, красивое чувство, изображая которое, поэт делает образ любимой расплывчатым, похожим на прозрачное легкое облако:

Горько мне, когда ты, опуская

Темные ресницы, замолчишь:

И любовь застенчиво таишь.

Но всегда, везде и неизменно

Близ тебя Светла душа моя…

Милый друг! О, будь благословенна

Красота и молодость твоя!

При жизни Бунин имел узкий круг читателей. Лишь после смерти к нему пришло признание. Многие современники, такие как Блок и Брюсов, уважали и ценили творчество Бунина, хотя сам поэт начисто отвергал творческую позицию этих людей.

Творчество Ивана Алексеевича Бунина довольно сложно перепутать с работами других творцов. Характерная черта его произведений – значительная доля философии и рассуждений о таких вечных вопросах как смысл жизни и жизнь человека. Стихи Бунина передают его мироощущение и оценку мира. Он писал о трогающем его самого, а определенную тематику определить очень сложно.

В свои стихотворения он вкладывал идею о том, что человек по своему происхождению родом из космоса и его природы. Одной из главных тем писателя является сосуществование человека с жизнью на планете. Также особое место занимает проблема смерти и завершения жизни. У него была вера в вечную жизнь – это схоже на религиозное учение.

Лирика Бунина очень глубока. В каждом произведении есть некоторая многоплановость: раскрывая по-своему смысл жизни, поэт отзывался растерянно и даже разочарованно, однако в тот же самый момент строки и слова будто дышали любовью к жизни и красоте. Автор или герой живет сейчас и понимает тягость бытия, но мыслит о грядущем и видит себя его частью. Отношение к окружающему миру чувствуется светлым и приподнятым.

Бунин всегда стремился показать в своих произведениях настоящую красоту. Отражая темы памяти, добра и зла, характере души человека, он мастерски находил нужные слова. Хотя и не всегда: некоторые работы он завершал за короткое время, но иногда дни тратил на поиск подходящего оттенка фразы.

Как философ он чувствовал постоянность жизни. По его мнению, разум человека равен извечному космосу. Бренность человеческого тела и вопрос смерти беспокоили поэта в значительной степени. Он не хотел верить в то, что настанет и его черед уходить.

В плане лирики Бунин постепенно выходит на мысль о том, что человек несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Что каждый имеет определенную цель и оставляет след среди людей. Он считал: жизнь дается для любви, создания и красоты. Трагедия любви также не пропущены Буниным. В своих стихах он искал гармонию жизни в целом и для человека. Главное в человеке – разум, который является частью природы, мысль же как частица разума становится для автора главнейшей идеей.

Бунин побывал во многих странах и прочел многие тысячи книг. Он искал ответы на вопросы о жизни и находил их для себя. У него не было веры в сверхъестественное, он верил в волю и разум человека. И считал, что они могут изменить к лучшему наш мир.

Философская лирика Бунина

Популярные сочинения

4 книги, 8 частей и много часов погружения во времена первой мировой войны, революции и смены власти. Никогда раньше я не смотрел на переворот 17-х годов с такой точки зрения. Всегда думал, что Ленин молоде

Данное произведение иллюстрирует жизнь, существовавшую за много лет до нас, и бытующую в наше время. Здесь видны два вида людей, противостоящих друг другу. Чацкий воплощает общество

Память играет невероятно важную роль в жизни человека. У каждого из нас есть такие события, которые мы вспоминаем с дрожью в голосе, а есть те, от которых на душе становится тепло и радостно

Сен 23, 2018 | 0 комментариев

Лирика Бунина: основные темы и мотивы

Бунин нам известен не только как прозаик, но и как поэт, с прекрасными и запоминающимися стихами. Свое литературное творчество Бунин начинает с написания стихотворений, представая перед читателями личностью с особым взглядом на мир. Поэтическая деятельность Бунина развивалась под влиянием Некрасова, Никитина и Кольцова, которые воспевали крестьянство и русскую природу. Все эти темы были близки и Бунину.

Темы и мотивы лирики Бунина

В целом лирический мир поэта не был богат на разнообразие тем. В основном писатель пишет о родной природе, где рисует ее красоту, а также напоминает нам о том, что природа и человек неотделимы. В творчестве Бунина, как поэта, среди мотивов и образов его лирики, просматривается тема детства. Автор пишет о начале жизни, о детях, об открытии мира. Часто раскрывая тему детства, Бунин изображает картины вечернего периода, когда дети готовятся отойти ко сну. Может быть поэтому его многие работы чем-то похожи на колыбельные.

Через строки своих стихотворений, через основные мотивы своей лирики, Бунин раскрывает читателю тему настоящего и прошлого, философски размышляя о краткости существования человека. Поэзия Бунина — это особый, гармоничный мир. Как сказал Горький, если выкинуть из литературы Бунина и его поэзию, то она тут же потускнеет, лишаясь своего радужного блеска.

В целом, основной темой и мотивами лирики Бунина всегда оставалась тема Родины, однако писатель затрагивал и другие тематики, хоть они и не столь разнообразны.

Любовная лирика Бунина

Человек, который пишет о красоте природы и человеке, не может пройти мимо любовной тематики, вот и Бунина волнует тайна этого чувства. Любовная лирика не была основной в его творчестве и поэзии, поэтому на любовную тему у Бунина стихотворений немного. Если познакомиться с любовной лирикой в творчестве Бунина, то мы поймем, что они хоть и насыщены жаждой любви, но всегда наполнены трагизмом, несбывшимися надеждами, воспоминаниями.

Вечное и преходящее в лирике Бунина

Своеобразная и неповторимая в художественном стиле лирика Бунина с ее темами и мотивами многопланова и богата. Она наполнена философскими вопросами о смысле жизни, о вечном и переходящем. В строках бунинских стихов читается растерянность, разочарование, но вместе с этим чувствуется вера в жизнь. И лирика поэта наполняется светом и величием. В своих стихотворениях поэт отражает тему памяти, затрагивает прошлое, размышляет на тему связи природы и человека, поднимает тематику смерти и жизни. Бунин не верит, что когда-то уйдет из жизни, ведь он ощущал вечность материи и верил в непрерывность бытия.

Одиночество и природа в бунинской лирике

Как мы уже говорили, Бунин очень часто писал о природе. Но, как писал поэт, не пейзаж его привлекал и не краски стремился он подметить, а то что в этих красках светит любовь и радость бытия. Описывая природу, поэт давал возможность понять душевное состояние лирического героя и его переживания. А между тем герой произведений Бунина постоянно грустит о своей молодости и пережитых моментах. Он пытается заглянуть в будущее и принять прошлое.

Говоря о состоянии героев бунинских стихотворений, то это извечное одиночество, и тема одиночества обыгрывается писателем разными способами. Так мы можем видеть, что одиночество подобно благодати для души, а может оказаться и мрачной темницей, заточением для души.

В итоге мы можем точно сказать: лирика Бунина — это лаконизм, изысканность и философичность.

Многообразные шедевры русской литературы несут в себе извечные темы любви, искусства, поэзии и другие. Но всегда ли все внимание писателя устремлено только в возвышенному? Принято считать, что темы, затрагиваемые в тех или иных произведениях относятся только к вечным и достаточно сложным. Но большинство авторов наряду с прекрасным “вечным” показывает читателю и “земное”. Примерами могут послужить рассказы И. Бунина, в которых довольно часто происходит встреча “обыденного” и “возвышенного”.

Развивая эту тему, стоит проанализировать рассказ писателя “Господин из Сан-Франциско”. На первый взгляд кажется, что конфликт в произведении полностью отсутствует. Перед нами-ничем не примечательное повествование о трагичном путешествии представителя класс буржуазии.

Мы не видим открытого столкновения героев, их взглядов, мнений, или другого проявления вражды; кульминационным событием становится смерть господина. Мир, в котором живут эти люди-фальшив и пуст. Он-порождение существующих традиция и принципов, закрепившихся в мире буржуазии. Глупо считать, что такое общество способно существовать вечно. И смерть главного героя-прямое этому доказательство. Она стерла в пыль статус достопочтенного и ранее уважаемого господина, чьей семье пришлось упрашивать еще недавних их слуг помочь с перевозкой его тела. Все вышеперечисленное еще раз подчеркивает шаткость и несостоятельность социального мира, в котором главная ценность-деньги. Он противопоставлен самой жизни, настоящей и вечной, со всеми ее красками и счастьем. Главным ее представителем в рассказе становится Лоренцо, который любит жизнь и ценит каждый ее момент, не желая тратить ценные минуты только на накопление капитала. Используя прием антитезы, И. Бунин ярко показывает то, насколько различны это миры-в одном из которых царствует фальшь, власть и деньги, а в другом-красота и вечная жизнь.

В своем известном рассказе “Чистый понедельник” И. Бунин продолжает развивать тему земного и вечного. Главная героиня находится в постоянной духовной работе, что ясно видно по ее сосредоточенности и молчаливости. Девушка ведет совершенно обычный,праздный образ жизни, подобающий ее положению в обществе: иногда ходит на курсы,в рестораны, на приемы и капустники. Изначально кажется, что ее образ прост, но в ее душе царит духовный разлад, причиной которого стала неудовлетворенность жизнью и тщетные попытки обрести счастье, которой она пытается отыскать в любви. Но, полностью отдавшись чувствам, она понимает, что земная страсть не может спасти ее. Поэтому, решив уйти в монастырь она отправляется искать идеал в вечном-в религии, привязанность к которой главный герой заметил у нее совсем недавно. Так, поиски девушки показали, что земное счастье для нее непостижимо, поэтому она отправляется искать его в возвышенном. Открытый неоднозначный финал произведения не дает читателю ответа на вопрос о том, удалось ли ей в конечном итоге обрести идеал. Он лишь подчеркивает неразрешимость вопроса о человеческом счастье.

Творчество И. Бунина по праву занимает важное место в русской литературе. Его произведения затрагивают сложнейшие философский проблемы, одна из которых была многосторонне раскрыта им в вышеприведенных произведениях, в каждом из которых по-разному повествует о “вечном” и “земном”.

Читайте также:

- Сегодня когда мы говорим о гуманистических приоритетах сочинение

- Сочинение на тему проблема образования

- Можно ли писать сочинение по манге огэ

- Сочинение моя профессия нефтяник

- Случай из детства сочинение

- Сочинения

- По литературе

- Бунин

- Философская лирика И. А. Бунина

Философская лирика Бунина сочинение

Произведения Бунина невообразимо спутать со стихами иных авторов. Его стихотворные произведения, созданные на протяжении творческой деятельности, отличались глубокими философскими размышлениями.

В своих произведениях он задавался вопросами бытия, размышляя над постижением смысла жизни. Стихи Бунина настолько многоплановы, что их невозможно спутать ни с чьим творчеством. Поэт смог передать в своих лирических произведениях истинную красоту. Герой его произведений – это светлый, радостный и обладающий гармоничным мировосприятием человек.

Несмотря на то, что творчество Бунина припало на стык двух веков, когда развитие модернистского течения довольно бурно развивалось, поэт сохранил классическую традицию поэзии. Он не стремился к новым формам и экспериментам со словом. Поэзия Бунина – это реалистические лирические стихи, состоящие из богатого русского языка.

Поэт в своих произведениях в стихотворной форме высказывал свою мысль о космической природе души человека. Основные же в творчестве И. А. Бунина темы о связи человека со всем живым на земле, о неразделимости жизни и смерти. Он не мог смериться с тем, что невозможно избежать смерти, ощущал вечность материи и непрерывность бытия. Однако именно в духе христианских традиций поэт трактует вечную жизнь.

Отчетливо заметна граница между памятью человека и воспоминанием. Произведения поэта наполнены не просто воспоминаниями его героев чего-либо, а постоянное припоминание и уточнение чего либо. Проследить тонкую границу можно в стихотворении «И снова вечер, степь и четки..».

В своих лирических произведениях он воспевает красоту природы, утверждая в разумность всего живого на планете. Постепенно пейзажная лирика Бунина обретает наиболее философский подтекст.

Бунин отчетливо чувствует свою причастность к предкам, даже иммигрировав в другое государство, он остался верен всем русским традициям, сохранил православную веру, оставаясь при этом индивидуальной личностью. Поэт не изменил своим принципам, даже находясь на чужбине. Он покинул страну, как он считал отказавшуюся от национального самосознания, о чем упоминал в своих произведениях.

Бунин изучил тысячи книг в поиске ответа на вечную тему бытия, придя к выводу, что ни один человек не приходит в этот мир просто так. Поэт – философ в своих произведениях указывает об ответственности человека за его судьбу.

2 вариант

Столкнувшись с творчеством русского поэта и писателя И.А Бунина невозможно перепутать его с работами других литературных деятелей. Эта своеобразная лирическая тема сразу бросается в глаза и остается в памяти. Также отличительной чертой его произведений является философское наполнение сюжета. Художественный стиль Бунина выражает его мировоззренческие взгляды. Поэт в своих стихах пытался рассуждать о вечных и сложных вопросах человеческого существования и жизненного смысла.

Автор, работая над своими произведениями, старался отобразить в них истинную красоту. Героями его творчества всегда являлись жизнерадостные, с широким кругозором люди. Поэт одновременно по-разному мог отобразить свои переживания в стихах. Чувства разочарования и даже растерянности, сочетаются с верой в лучшее, красотой и величием бытия.

В своем творчество Бунин с помощью стихотворной формы пытался донести читателю то, что человеческая душа своим происхождением вышла из космической природы. Главными темами автора в его произведениях являются взаимодействие человека со всеми живыми существами на Земле, а также, что жизнь и смерть неразделимы между собой. Поэт всю жизнь не мог согласиться с тем, что смерть неизбежна и продолжал верить в вечное бытие. Если проводить сравнение, то смысл его произведений схож с сутью религиозного учения.

Творчество Бунина довольно часто сопровождается воспоминаниями его героев. Автор также много восхищается красотой природы и высказывает мнение, что всё живое на земле обладает разумом. Со временем его стихи всё больше наполняются философским смыслом. Поэт являлся патриотом своей Родины, и даже после того, когда в силу обстоятельств, пришлось жить за границей, он оставался верен русским традициям и православной вере. В этом проявилась его индивидуальность и патриотизм.

Жизнь и творчество поэта пришлось на стык XIX и XX веков. На этот период пришлось стремительное развитие новых модернистских течений в литературе. Большинство поэтов данного времени пытались найти какой-то новый стиль изложения своего материала. В отличие от них Бунин следовал традиционной русской поэзии, в стиле которой писали многие известные русские поэты. Красота и глубина русского языка позволяла ему без всяких экспериментов донести смысл своих произведений до читателей. Вот таким представил нам своё творчество русский поэт и писатель И.А. Бунин.

Также читают:

Картинка к сочинению Философская лирика И. А. Бунина

Популярные сегодня темы

- Сочинение Семья и друзья

Это очень важные люди все. Родственников мы не выбираем, но всё равно любим. Мы на них похожи – внешне и иногда по характеру. И они заботятся о нас с самого нашего детства. А друзей мы выбираем сами. Хорошо бы, чтобы они нас тоже выбрали!

- Сочинение на тему Родная литература

Родившись и получив воспитание в своем поселке или городе, каждый человек вбирает в себя его местные привычки, обычаи своей страны, касающиеся быта, образования и т.д. Поэтому, когда речь идет о родной литературе

- Анализ произведения Алешкино сердце Шолохова сочинение

Бескорыстные взаимоотношения между людьми, чувство сострадания, готовность прийти на помощь в трудную минуту всегда ценились в обществе. Жаль только, что некоторым людям эти качества чужды

- Анализ рассказа Безумная Евдокия Алексина

Рассказчик сообщает в произведении историю своей семьи, в частности, эпизод исчезновения его дочери Оли во время похода с классом. Рассказчик всегда думал, что его дочь талантлива и уникальна, а потому обвинял в случившемся одноклассников

- Диалектика души Толстого в повести Юность сочинение

Тема души и её интерпретации волновала, и волнует, по сей день людей с незапамятных времён. Почти с самого начала существования религии люди начали бурно обсуждать душу и её значение, материальную форму и так далее.

Лирика Бунина занимает довольно значительное место в его творчестве, несмотря на то, что известность Иван Алексеевич приобрел в первую очередь как прозаик. Однако сам Иван Бунин утверждал, что он прежде всего поэт. Путь в литературе этого автора начался именно со стихов.

Стоит отметить, что лирика Бунина проходит через все его творчество и характерна не только для раннего этапа развития его художественной мысли. Своеобразные стихотворения Бунина, неповторимые по своему художественному стилю, сложно спутать с творениями других авторов. В этом индивидуальном стиле нашло отражение мировоззрение поэта.

Первые стихотворения Бунина

Когда Ивану Алексеевичу исполнилось 17 лет, было опубликовано его первое стихотворение в журнале «Родина». Называется оно «Деревенский нищий». В этом произведении поэт рассказывает о печальном состоянии, в котором находилась в то время русская деревня.

С самого начала литературной деятельности Ивана Алексеевича лирика Бунина характеризуется своим особенным стилем, манерой и темами. Многие его стихотворения ранних лет отражают состояние души Ивана Алексеевича, его тонкий внутренний мир, богатый оттенками чувств. Тихая умная лирика Бунина этого периода напоминает разговор с близким другом. Однако она поражала современников артистизмом и высокой техникой. Многие критики восторгались поэтическим даром Бунина, мастерством автора в области языка. Следует сказать, что Иван Алексеевич почерпнул множество точных сравнений и эпитетов из произведений народного творчества. Паустовский высоко ценил Бунина. Он говорил, что каждая строка его четкая, словно струна.

В раннем творчестве встречается не только пейзажная лирика Бунина. Стихи его посвящены также гражданской тематике. Он создавал произведения о тяжелой доле народа, всей своей душой жаждал перемен к лучшему. Например, в стихотворении под названием «Запустение» старый дом говорит Ивану Алексеевичу, что он ждет «разрушенья», «смелых голосов» и «могучих рук» для того, чтобы жизнь расцвела вновь «из праха на могиле».

«Листопад»

Первый поэтический сборник этого автора называется «Листопад». Он появился в 1901 году. В этот сборник была включена одноименная поэма. Бунин прощается с детством, с присущим ему миром мечтаний. В стихотворениях сборника родина предстает в замечательных картинах природы. Она вызывает море эмоций и чувств.

В пейзажной лирике Бунина наиболее часто встречается образ осени. Именно с него началось творчество его как поэта. Этот образ до конца жизни будет освещать своим золотым сиянием стихи Ивана Алексеевича. Осень в поэме «Листопад» «оживает»: сосной и дубом пахнет лес, который высох за лето от солнца, и осень вступает в свой «терем» «тихою вдовой».

Блок отмечал, что так знать и любить родную природу, как Бунин, мало кто умеет. Он же добавлял, что Иван Алексеевич претендует на то, чтобы занять одно из центральных мест в русской поэзии. Отличительной чертой как лирики, так и прозы Ивана Бунина стало богатое художественное восприятие родной природы, мира, а также человека в нем. Горький сравнивал этого поэта по мастерству в создании пейзажа с самим Левитаном. Да и многим другим литераторам и критикам пришлась по душе лирика Бунина, ее философичность, лаконизм и изысканность.

Особенности поэзии Бунина

Возможно, лирика Бунина не изучается так усердно, как его рассказы и повести, однако она занимает почетное место в русской литературе, что легко подтвердят все литературоведы. В ней множество особенностей, которых не найдешь больше в творчестве ни одного другого автора.

В первую очередь вспомнить нужно о том, в какое время жил Иван Алексеевич — рубеж двух столетий, время поисков себя, что отразилось и в русской литературе. Сколько возникало различных кружков и движений! Футуристы, акмеисты, символисты… Поэты стремились стать новаторами, экспериментировали, искали новые формы слова. Ивана Алексеевича Бунина, в отличие от большинства его коллег, подобное никогда не прельщало. Он остался консерватором в литературе, продолжая воспевать классические русские традиции, продолжая дело своих предшественников — Тютчева, Фета, Лермонтова, Пушкина и прочих.

Лирика в творчестве Бунина занимает важнейшее место. Он писал в «традиционном» стиле, но показывал тем не менее новые грани и возможности стихотворения. Литератор всегда оставался верен один раз и навсегда найденному стилю — четкому, сдержанному, гармоничному. Кажется порой, что язык его сух, однако как удивительно точно передает он и красоту природы, и боль любви, и переживания о жизни… Состояние души автора — вот что впитала в себя лирика Бунина. Ее философичность, лаконизм и изысканность не оставляли равнодушными и читателей, и многих его коллег-литераторов, и критиков, восхищавшихся способностью Ивана Алексеевича чувствовать и передавать слово. О его чувстве языка и великом мастерстве говорили повсеместно.

Еще одна характерная особенность лирики Бунина в том, что даже показывая отрицательные грани жизни, задумываясь об этом, он не дает себе права судить кого-либо. Он лишь предоставляет читателю право решать самому, «что такое хорошо, а что такое плохо». Его поэзия реальна, не зря же принято называть Ивана Алексеевича продолжателем чеховского реализма.

Если говорить об особенностях поэтики стихотворений Бунина, можно выделить следующее: сохранение традиций девятнадцатого века, точное употребление эпитетов (ими изобилует его лирика), простота и естественность слова (оно будто живое в его стихах), присутствие экзистенциальных мотивов даже в стихотворениях на другие темы, непременное использование стилистических фигур и приемов, таких как звукопись, оксюморон, метафоры, олицетворения, уже упомянутые эпитеты и многие другие. Он активно применяет и синонимы, как бусины, нанизывает слова одно на другое, чтобы у читателя сложилась яркая картинка.

Приверженность поэтической традиции

Иван Алексеевич жил и творил на рубеже 19-20 вв. В это время в поэзии активно развивались различные модернистские течения. Словотворчество было в моде, им занимались многие авторы. Для выражения своих чувств и мыслей они искали весьма необычные формы, чем порой шокировали читателей. Однако Иван Бунин придерживался классических традиций русской поэзии, которые в своем творчестве развивали Тютчев, Фет, Полонский, Баратынский и другие. Иван Алексеевич создавал реалистические лирические стихотворения и вовсе не стремился к модернистским экспериментам со словом. Поэту вполне хватало событий действительности и богатств русского языка. Основные мотивы лирики Бунина остаются в целом традиционными.

Сочинения

Бунин нам известен не только как прозаик, но и как поэт, с прекрасными и запоминающимися стихами. Свое литературное творчество Бунин начинает с написания стихотворений, представая перед читателями личностью с особым взглядом на мир. Поэтическая деятельность Бунина развивалась под влиянием Некрасова, Никитина и Кольцова, которые воспевали крестьянство и русскую природу. Все эти темы были близки и Бунину.

Темы и мотивы лирики Бунина