Введение в сочинении – небольшая по объёму, но важная часть структуры сочинения, влияющая на общую оценку всей работы.

Из множества видов введений можно подобрать самое подходящее по смыслу и написать красивое сочинение, соответствующее всем необходимым требованиям.

В данной статье описаны все возможные виды введений с примерами, которые можно взять за образец в написании собственного сочинения.

Содержание статьи

- 1 Что такое введение в сочинении?

- 2 Задача введения в сочинении

- 3 Объём введения в сочинении

- 4 Виды введений в сочинении

- 4.1 1) Вопросно-ответное единство

- 4.2 2) Цепочка вопросительных предложений

- 4.3 3) Назывные предложения

- 4.4 4) Риторический вопрос

- 4.5 5) Цитаты из текста или по теме текста

- 4.6 6) Лирическое вступление

- 4.7 7) Краткая справка о писателе

- 4.8

Определение темы текста

- 4.9 9) Сравнение прошлого и настоящего

- 4.10 10) Заголовок

- 4.11 11) Связь с современностью

- 4.12 12) Личные впечатления

- 4.13 13) Историческая характеристика эпохи

- 5 Важно!

Что такое введение в сочинении?

Введение – краткое ознакомительное вступление к сочинению.

Без него невозможна смысловая цельность творческой работы, и как следствие, при отсутствии введения в сочинении снижают баллы по 5 критерию оценивания сочинений («Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения»).

Писать введение одновременно и легко, и сложно.

Это связано с тем, что у эксперта, проверяющего сочинение на ЕГЭ, нет критериев для проверки введения.

Поэтому некоторые выпускники начинают сочинение сразу с формулировки проблемы, но это неверный путь к хорошей оценке сочинения.

Важно!

Следует помнить, что хорошее вступление может сразу выделить сочинение из массы других, проверяемых экспертом.

Задача введения в сочинении

Задача введения – подвести читателя к проблеме текста, которую необходимо прокомментировать.

Введение может содержать общую точку зрения по теме, поднимаемой автором, может сообщать об основной проблеме текста или определять круг проблем, затронутых автором.

При написании введения логичнее вести мысль от общих рассуждений по теме к частному случаю, описанному в тексте, так как в смысловом плане введение должно как бы перекидывать мостик от вступительных предложений, заканчивающихся формулировкой проблемы, к основной части, где эта проблема будет рассмотрена с разных сторон.

Объём введения в сочинении

Введение в сочинении по объему должно быть небольшим (2 — 3 развернутых предложения или 4 — 5 коротких).

Будет хорошо, если вступление по объему примерно будет таким же, как заключение.

Вступление и заключение отзеркаливают по содержанию друг друга с точностью до наоборот, но по объему должны совпадать.

В сочинениях можно использовать различные виды введений.

Виды введений в сочинении

В зависимости от темы текста, по которому пишется сочинение, а также творческих способностей выпускника можно использовать различные виды введений.

1) Вопросно-ответное единство

Такое введение напоминает по форме диалог и сразу обращает на себя внимание энергичным началом.

Например:

Что значит роль личности Л. Н. Толстого в русской литературе? Все хорошо знают имя этого человека, написавшего роман-эпопею «Война и мир». Но что выделяло всемирно известного писателя среди других? Над этими вопросами задумывался А.И. Куприн, когда писал воспоминания о своей встрече с Толстым в 1905 году.

2) Цепочка вопросительных предложений

Пишется в начале сочинения и имеет цель зафиксировать внимание читателя на ключевых понятиях исходного текста.

Например:

Как дети относятся к своим родителям? Как воспринимают их? Эти вопросы неизбежно возникают в голове при прочтении предложенного на экзамене текста.

3) Назывные предложения

Предложения, которыми открывается сочинение, могут содержать основные понятия или имя героя, о котором повествуется в тексте.

Например:

Детство… Беззаботная радостная пора! Пора невероятных открытий и весёлых игр.

Такие мысли приходят в голову, когда читаешь текст Д.А. Гранина, в котором писатель размышляет над проблемой оценки окружающего мира ребёнком.

4) Риторический вопрос

Представляющий собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.

Такой вид введения рекомендуется в самых сложных случаях, когда выпускник имеет трудности с формулированием проблемы текста.

Например:

Что значит для людей Родина? Какое значение она имеет в человеческой жизни? Эти вопросы задает писатель А.Н.Толстой в своей статье.

5) Цитаты из текста или по теме текста

Использование цитат позволяет выпускнику показать умение вчитываться в текст, понимать его и находить интересные выражения автора текста, относящиеся к рассматриваемой проблеме.

Например:

«Учись летать высоко и смело». Эта фраза из письма сразу цепляет за душу, потому что в ней видна любовь деда к своему внуку.

6) Лирическое вступление

Это размышление, высказывание, выражающее чувственное отношение к изображаемому.

Например:

Красота природы нашей страны удивляет своей неброской чистотой и скромностью. Бывая в лесу в любое время года, я вспоминаю строки русского поэта Николая Рыленкова:

Здесь мало увидеть,

Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце…

7) Краткая справка о писателе

Это информация об авторе, по тексту которого пишется сочинение.

Такое введение используют когда тема сочинения связана с жизнью и/или творчеством автора текста.

Например:

Василя Владимировича Быкова часто называют писателем одной темы. Он участвовал в Великой Отечественной войне и остался в памяти многих любителей книг о войне как автор героических произведений. Повести и рассказы Василя Быкова насыщены жестокой правдой тех трагических лет, он не боялся отходить от идеологических ярлыков, за что подвергался гонениям и травле.

Определение темы текста

Определение темы текста

В некоторых случаях, основная проблема текста вытекает из его темы, и тогда уместно использовать данный вид введения.

Например:

Михайловское… Это село, по мнению К.Г.Паустовского, обладает «лирической силой», потому что оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Сюда каждый год, в день рождения поэта, приезжает большое количество людей, чтобы выразить свою признательность и любовь к нему.

9) Сравнение прошлого и настоящего

Здесь используется сравнение понятий между собой, описание их сходства и/или отличий, если таковые имеются.

В текстах, проблема которых связана с противоположными понятиями, приём использования сравнения позволит уже в начале сочинения заявить о вдумчивом прочтении текста и выделит такое сочинение из ряда других.

Например:

Закон или человеческое отношение? Что выбрать?

С одной стороны, всё просто и понятно: выбор всегда должен быть в пользу закона. В связи с этим вспоминаются слова известного римского оратора Цицерона: «Суров закон, но это закон».

С другой стороны, не всё так просто, и порой жизнь предлагает человеку сделать свой выбор: встать на сторону закона или проявить милосердие. Именно такой случай находит своё отражение в тексте А.Грина.

10) Заголовок

Данный вид введения позволяет посредством придуманного выпускником заголовка назвать основную проблему текста, выделенную в названии сочинения.

Например:

«Родительская любовь» — такое название возникло в голове, когда я читал рассказ известного русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.

11) Связь с современностью

Такое введение добавит сочинению актуальность, публицистичность и покажет активную жизненную позицию автора сочинения.

Это описание обстоятельств и того, какое влияние они оказывают.

Например:

Мы живём в мире мегаполисов и машин. В погоне за успехом, карьерой нам некогда вглядеться в окружающий нас мир. Мы торопимся, нам надо всё успеть… И только оказавшись в лесу, когда золото берёз не спеша выстилает перед тобой тропинку или, или на берегу озера, когда бесконечная рябь воды от легкого ветерка настраивает нас на лирический лад, мы вдруг замечаем ту красоту русской природы, о которой говорит в тексте К.Г.Паустовский.

12) Личные впечатления

Краткий рассказ о своих чувствах выпускника его жизненном опыте, связанным с темой, проблемой или основными понятиями текста.

Например:

Я очень люблю слушать музыку. Есть мелодии, которые поразили меня в раннем детстве. Одна из них — «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который до сих пор вызывает в памяти светлый образ доброй сказки. Думаю, что подобное хотя бы раз происходило с каждым человеком.

В данном тексте В.П.Астафьев рассказывает случай из своего детства, когда ему случилось услышать прекрасную незнакомую мелодию, вызвавшую различные эмоции и чувства.

13) Историческая характеристика эпохи

Это анализ социально-экономических, нравственных, культурных особенностей, свойственных определенному периоду.

Данное введение возможно, если тема текста связана с описанием какого-либо исторического факта или конкретного исторического времени.

Например:

Жизнь людей на огромной планете Земля прошла через несколько важных эпох, отделённых друг от друга какими-либо великими событиями.

Одно из таких, открывшее эру освоения Космоса, — легендарный полёт Ю.А.Гагарина на корабле «Восток».

Именно 12 апреля 1961 года вспоминает К.Г. Паустовский, когда рассматривает проблему смены эпох в жизни человечества.

Важно!

В заключение еще раз напоминаем о важности написания вступительной части сочинения.

Введение не оценивается отдельными баллами, но оно необходимо, чтобы получить высший балл за 5 критерий «Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения» (2 балла).

Предложенные виды введений с примерами можно взять за образец в написании собственного сочинения.

Также читайте статью «Структура сочинения ЕГЭ по русскому языку», где описаны все составляющие элементы сочинения.

Построение вступительной и заключительной части сочинения

Билан КВ, учитель русского языка и литературы

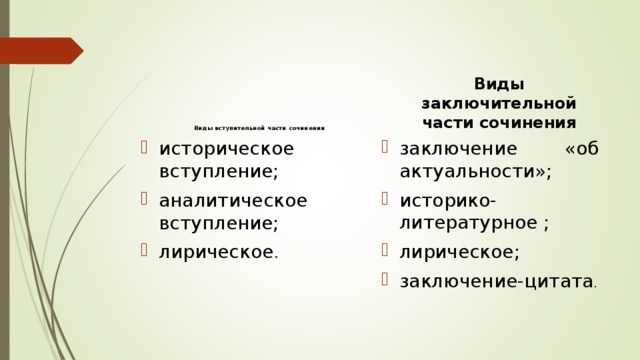

Виды заключительной части сочинения

Виды вступительной части сочинения

- заключение «об актуальности»;

- историко-литературное ;

- лирическое;

- заключение-цитата .

- историческое вступление;

- аналитическое вступление;

- лирическое .

Историческое вступление

Уместно, если тема сочинения связана с обсуждением исторически актуальных социальных и нравственных проблем. Представляет собой краткую характеристику исторической эпохи или эпохи создания произведения

« Век нынешний и век минувший»

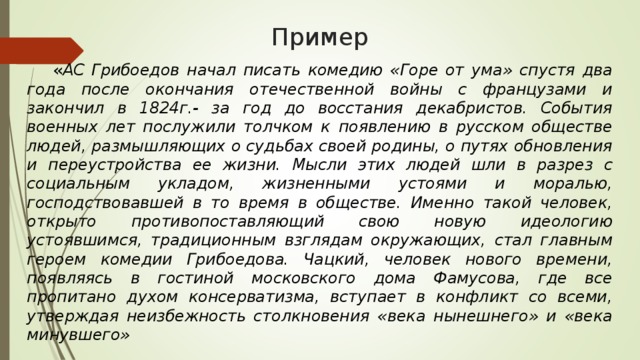

Пример

« АС Грибоедов начал писать комедию «Горе от ума» спустя два года после окончания отечественной войны с французами и закончил в 1824г.- за год до восстания декабристов. События военных лет послужили толчком к появлению в русском обществе людей, размышляющих о судьбах своей родины, о путях обновления и переустройства ее жизни. Мысли этих людей шли в разрез с социальным укладом, жизненными устоями и моралью, господствовавшей в то время в обществе. Именно такой человек, открыто противопоставляющий свою новую идеологию устоявшимся, традиционным взглядам окружающих, стал главным героем комедии Грибоедова. Чацкий, человек нового времени, появляясь в гостиной московского дома Фамусова, где все пропитано духом консерватизма, вступает в конфликт со всеми, утверждая неизбежность столкновения «века нынешнего» и «века минувшего»

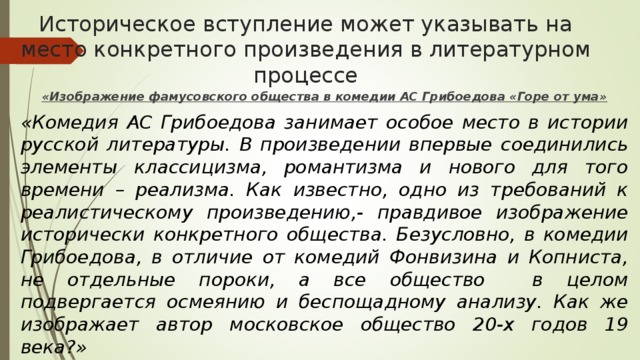

Историческое вступление может указывать на место конкретного произведения в литературном процессе

«Изображение фамусовского общества в комедии АС Грибоедова «Горе от ума»

«Комедия АС Грибоедова занимает особое место в истории русской литературы. В произведении впервые соединились элементы классицизма, романтизма и нового для того времени – реализма. Как известно, одно из требований к реалистическому произведению,- правдивое изображение исторически конкретного общества. Безусловно, в комедии Грибоедова, в отличие от комедий Фонвизина и Копниста, не отдельные пороки, а все общество в целом подвергается осмеянию и беспощадному анализу. Как же изображает автор московское общество 20-х годов 19 века?»

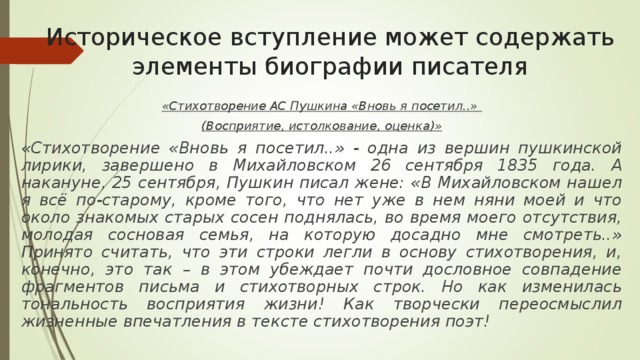

Историческое вступление может содержать элементы биографии писателя

«Стихотворение АС Пушкина «Вновь я посетил..»

(Восприятие, истолкование, оценка)»

«Стихотворение «Вновь я посетил..» — одна из вершин пушкинской лирики, завершено в Михайловском 26 сентября 1835 года. А накануне, 25 сентября, Пушкин писал жене: «В Михайловском нашел я всё по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть..» Принято считать, что эти строки легли в основу стихотворения, и, конечно, это так – в этом убеждает почти дословное совпадение фрагментов письма и стихотворных строк. Но как изменилась тональность восприятия жизни! Как творчески переосмыслил жизненные впечатления в тексте стихотворения поэт!

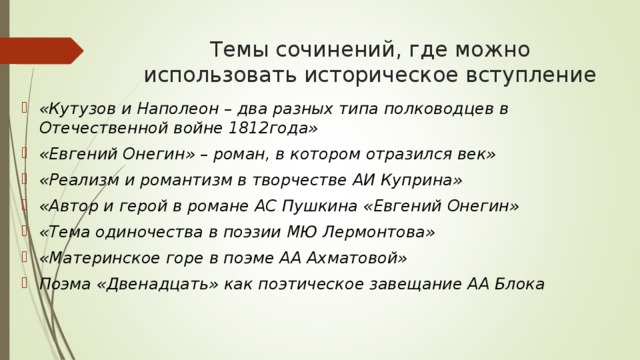

Темы сочинений, где можно использовать историческое вступление

- «Кутузов и Наполеон – два разных типа полководцев в Отечественной войне 1812года»

- «Евгений Онегин» – роман, в котором отразился век»

- «Реализм и романтизм в творчестве АИ Куприна»

- «Автор и герой в романе АС Пушкина «Евгений Онегин»

- «Тема одиночества в поэзии МЮ Лермонтова»

- «Материнское горе в поэме АА Ахматовой»

- Поэма «Двенадцать» как поэтическое завещание АА Блока

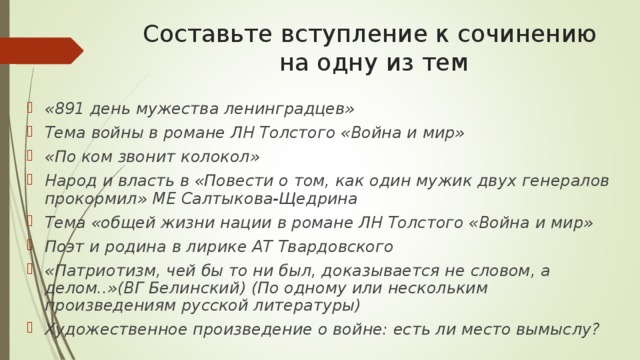

Составьте вступление к сочинению на одну из тем

- «891 день мужества ленинградцев»

- Тема войны в романе ЛН Толстого «Война и мир»

- «По ком звонит колокол»

- Народ и власть в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» МЕ Салтыкова-Щедрина

- Тема «общей жизни нации в романе ЛН Толстого «Война и мир»

- Поэт и родина в лирике АТ Твардовского

- «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом..»(ВГ Белинский) (По одному или нескольким произведениям русской литературы)

- Художественное произведение о войне: есть ли место вымыслу?

Лирическое вступление

Это личностно окрашенные размышления о том, с чем для вас лично связано творчество автора, отдельные произведения и тд

Используется в тех случаях, когда тема сочинения ориентирует на выражение вашей читательской позиции

«Любимые герои произведения

по роману ЛН Толстого «Война и мир»

«Любимые герои произведения по роману ЛН Толстого «Война и мир»

« Роман ЛН Толстого «Война и мир» я прочитала первый раз в 6 классе. Помню, что тогда я не все читала с одинаковым увлечением. Конечно, скучны были длинные описания батальных сцен, непонятны философские размышления Толстого. Главы же, где главным действующим лицом была Наташа Ростова, сразу же стали моими любимыми. Прошло 5 лет. Многое изменилось за это время, и роман Толстого воспринимается теперь совсем иначе, но образ любимой героини и сейчас притягивает меня, манит своей тайной. И сегодня Наташа остается для меня идеалом русской женщины»

«Моё любимое произведение русской классики»

« Пушкин – добрый спутник нашей жизни. Кажется, знаешь его наизусть с детских лет, но и сейчас, открывая наудачу давно знакомую книгу, находишь в ней что-то новое, неизведанное, читаешь, словно впервые.

Мне нравятся многие стихи АС Пушкина, но в большей степени меня привлекает Пушкин–прозаик. Я зачитал до дыр «Повести Белкина», восхищался Дубровским, но «Капитанская дочка» потрясла моё воображение и осталась любимым произведением»

«История одного преступления» (ФМ Достоевский «Преступление и наказание»)

«Роман ФМ Достоевского «Преступление и наказание» заинтересовал меня не только с точки зрения читателя, увлекшегося весьма необычной историей преступления, но и сточки зрения психологии. Ведь «ПН» – произведение, исследующее психологическое состояние до, в момент и после преступления. Почему человек способен совершить столь безнравственный поступок? Быть может, он сумасшедший, опасный для общества? Но разве действия Раскольникова не были мотивированны стремлением к всеобщему счастью, к материальному благосостоянию семьи, к самоутверждению и самопознанию? Чтобы разобраться в этом, обратимся к началу этой истории»

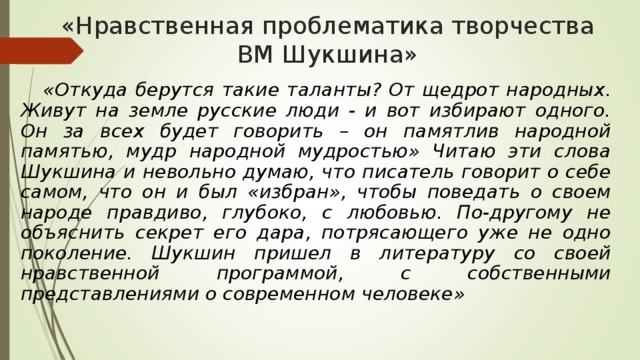

«Нравственная проблематика творчества ВМ Шукшина»

«Откуда берутся такие таланты? От щедрот народных. Живут на земле русские люди — и вот избирают одного. Он за всех будет говорить – он памятлив народной памятью, мудр народной мудростью» Читаю эти слова Шукшина и невольно думаю, что писатель говорит о себе самом, что он и был «избран», чтобы поведать о своем народе правдиво, глубоко, с любовью. По-другому не объяснить секрет его дара, потрясающего уже не одно поколение. Шукшин пришел в литературу со своей нравственной программой, с собственными представлениями о современном человеке»

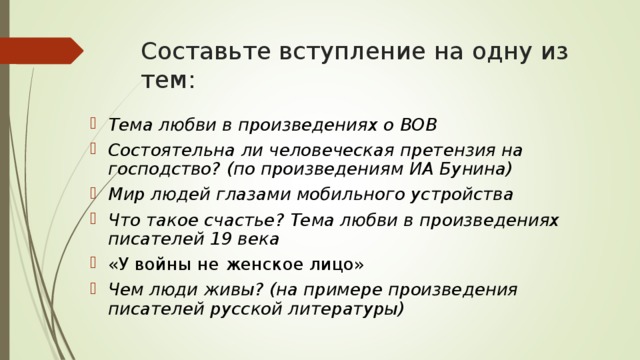

Составьте вступление на одну из тем:

- Тема любви в произведениях о ВОВ

- Состоятельна ли человеческая претензия на господство? (по произведениям ИА Бунина)

- Мир людей глазами мобильного устройства

- Что такое счастье? Тема любви в произведениях писателей 19 века

- «У войны не женское лицо»

- Чем люди живы? (на примере произведения писателей русской литературы)

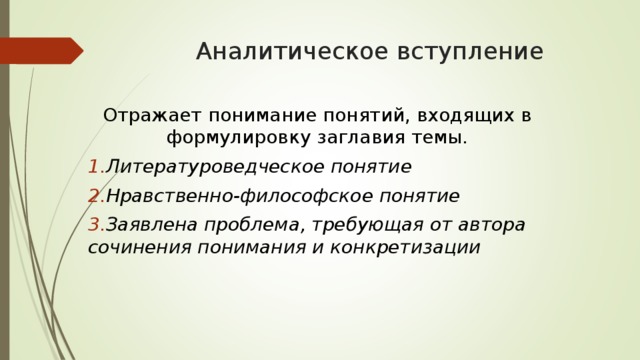

Аналитическое вступление

Отражает понимание понятий, входящих в формулировку заглавия темы.

- Литературоведческое понятие

- Нравственно-философское понятие

- Заявлена проблема, требующая от автора сочинения понимания и конкретизации

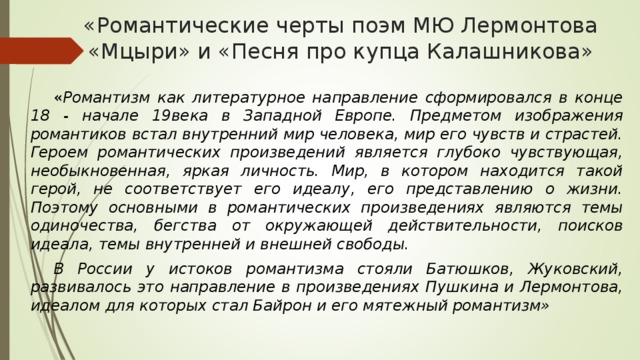

«Романтические черты поэм МЮ Лермонтова «Мцыри» и «Песня про купца Калашникова»

« Романтизм как литературное направление сформировался в конце 18 — начале 19века в Западной Европе. Предметом изображения романтиков встал внутренний мир человека, мир его чувств и страстей. Героем романтических произведений является глубоко чувствующая, необыкновенная, яркая личность. Мир, в котором находится такой герой, не соответствует его идеалу, его представлению о жизни. Поэтому основными в романтических произведениях являются темы одиночества, бегства от окружающей действительности, поисков идеала, темы внутренней и внешней свободы.

В России у истоков романтизма стояли Батюшков, Жуковский, развивалось это направление в произведениях Пушкина и Лермонтова, идеалом для которых стал Байрон и его мятежный романтизм»

«Тема денег в русской литературе»

«Как вы представляете жизнь без денег? Жизнь каждого человека проходит в постоянной заботе о благосостоянии, мы думаем о деньгах, копим их, бережем. Для нас потеря кошелька — большая трагедия. Конечно, важны и любовь, и дружба, и семья, но ведь семью надо кормить… Мы осуждаем людей, тратящих деньги на пустяки, не уважаем азартные игры и тем более карманников. И так было всегда. С тех пор, как из монгольского языка в русский пришло слово «деньги», оно произносится постоянно. Естественно, что оно не обошло и литературу 19 века. Из произведений классиков мы можем узнать не только об отношении героев к богатству и бедности, но даже суммы долгов и взяток! Чем же были деньги для героев Пушкина, Грибоедова, Гоголя? Какие черты характера проявляют Чацкий, Фамусов, Савельич, когда говорят о деньгах? К чему ведет героев жажда наживы или щедрость?»

Составьте аналитическое вступление на одну из тем:

- «Новый мир» в романе Е.Замятина «Мы»

- Тема времени и пространства в произведении ИА Бунина «Господин из Сан-Франциско»

- Гуманность и гуманизм в пьесе М Горького «На дне»

- Проблема счастья в поэме НА Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

- Нигилизм Базарова: за и против (По роману ИС Тургенева «Отцы и дети»)

- «Что есть красота…»

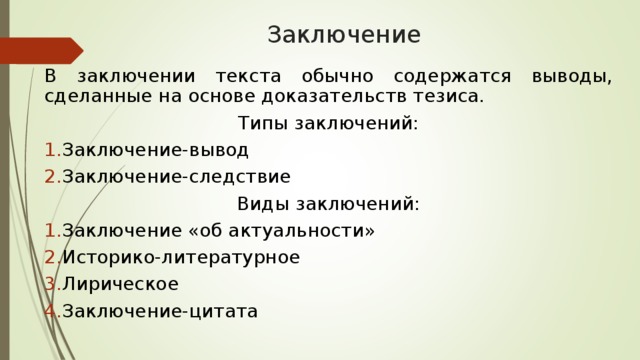

Заключение

В заключении текста обычно содержатся выводы, сделанные на основе доказательств тезиса.

Типы заключений:

- Заключение-вывод

- Заключение-следствие

Виды заключений:

- Заключение «об актуальности»

- Историко-литературное

- Лирическое

- Заключение-цитата

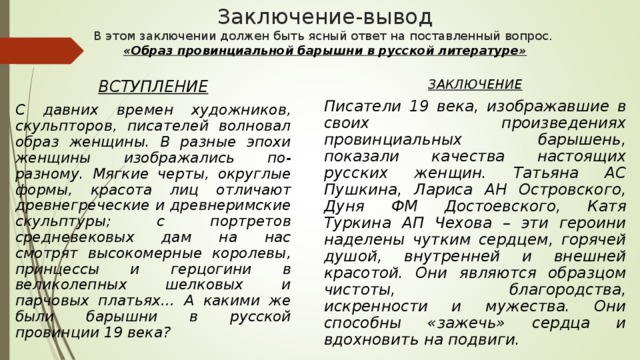

Заключение-вывод В этом заключении должен быть ясный ответ на поставленный вопрос. «Образ провинциальной барышни в русской литературе»

ВСТУПЛЕНИЕ

С давних времен художников, скульпторов, писателей волновал образ женщины. В разные эпохи женщины изображались по-разному. Мягкие черты, округлые формы, красота лиц отличают древнегреческие и древнеримские скульптуры; с портретов средневековых дам на нас смотрят высокомерные королевы, принцессы и герцогини в великолепных шелковых и парчовых платьях… А какими же были барышни в русской провинции 19 века?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Писатели 19 века, изображавшие в своих произведениях провинциальных барышень, показали качества настоящих русских женщин. Татьяна АС Пушкина, Лариса АН Островского, Дуня ФМ Достоевского, Катя Туркина АП Чехова – эти героини наделены чутким сердцем, горячей душой, внутренней и внешней красотой. Они являются образцом чистоты, благородства, искренности и мужества. Они способны «зажечь» сердца и вдохновить на подвиги.

Заключение-следствие Раздвигает рамки темы, содержится литературно-исторические или общественно-исторические сведения о месте, занимаемом произведением в литературном процессе.

Историко-литературное заключение

Изображение фамусовского общества в комедии «Горе от ума» оставило свой след в истории русской литературы. Грибоедов положил начало традиции сатирического изображения высших кругов Москвы, наметив почти все типы, которые будут возникать позже на страницах других произведений. Грибоедовская Москва невольно вспоминается, когда читаешь пушкинские строки: «Но в них не видно перемены,// Все в них на старый образец…»

Как не вспомнить грибоедовскую Москву, когда попадаешь в гостиную Ростовых или на бал Иогеля… Все то же и Английский клуб, и девушки-невесты, и своенравные старухи, и сплетни… Поистине, «что нового покажет мне Москва?»

Пожалуй, нельзя не согласиться с Гончаровым, считавшим, что «русская литература никогда не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым»

Заключение об актуальности

Сама форма произведения-воспоминание- предполагает, что автор делится опытом, хочет, чтобы читатель научился на его ошибках. Такое ощущение, что эти записки адресованы в будущее – в наш «жестокий век», с тем, чтобы напомнить современным людям о тех нравственных законах, которые ежедневно нарушаются в наше время. Русская литература всегда отличалась своим учительным характером, и повесть АС Пушкина «Капитанская дочка» — яркое подтверждение тому .

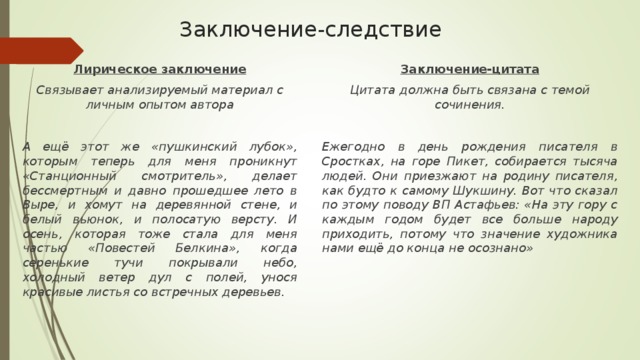

Заключение-следствие

Лирическое заключение

Связывает анализируемый материал с личным опытом автора

А ещё этот же «пушкинский лубок», которым теперь для меня проникнут «Станционный смотритель», делает бессмертным и давно прошедшее лето в Выре, и хомут на деревянной стене, и белый вьюнок, и полосатую версту. И осень, которая тоже стала для меня частью «Повестей Белкина», когда серенькие тучи покрывали небо, холодный ветер дул с полей, унося красивые листья со встречных деревьев.

Заключение-цитата

Цитата должна быть связана с темой сочинения.

Ежегодно в день рождения писателя в Сростках, на горе Пикет, собирается тысяча людей. Они приезжают на родину писателя, как будто к самому Шукшину. Вот что сказал по этому поводу ВП Астафьев: «На эту гору с каждым годом будет все больше народу приходить, потому что значение художника нами ещё до конца не осознано»

Не раз можно слышать от учеников: «Я не знаю, с чего начать», «не могу написать первое предложение» и т. д. На самом деле начинать что бы то ни было всегда трудная задача. Но её по силам решить. Главное, знать основные правила.

Как же начать писать сочинение?

Во вступлении обязательно нужно опираться на тему и на те ключевые слова, которые в формулировке натолкнули вас на идею сочинения. Не надо сразу вдаваться в долгие рассуждения. Сначала сформулируйте те проблемные вопросы, на которые можно отвечать в русле вашей темы. После выбирайте самый привлекательный, «удобный» для себя вопрос, пытайтесь обосновать причину своего выбора и ответить на него — это и будет основной тезис вашего сочинения. Не забудьте ввести необходимые термины, раскрыть их, если это важно для темы вашего сочинения. Иногда во вступлении можно охарактеризовать эпоху создания произведения, или рассказать об эпизоде биографии писателя, или привести ещё какие-либо факты, которые важны для раскрытия темы или для анализа какого-то важного аспекта характеристики. Но не забывайте, что лишней информации (той, что не относится к раскрытию темы) вводить не нужно.

Вступление может содержать:

• ответы на поставленные тематические вопросы;

• личное мнение учащегося, если в названии сочинения есть

предпосылка к выражению собственного взгляда («что, по вашему мнению, хотел

донести до читателя автор в произведении…»);

• факты биографического характера об авторе или о

характерном историческом периоде, если такие сведения важны для смысла и

анализа текста;

• сформулированное понимание темы судьбы или образа героя,

если данная цель отражена в названии работы.

В зависимости от темы сочинения можно рекомендовать следующие варианты вступления:

1. Историческое вступление

уместно тогда, когда в сочинении вы собираетесь затрагивать историческую тематику.

Исторические вступление возможно, если:

- сочинение будет посвящено какой-то исторической эпохе или касаться её в ходе сюжета

- вы сосредоточите своё внимание на произведении, которое само по себе, по сути своей является историческим (так, например, говоря о романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир», невозможно не коснуться эпохи Александра I и Наполеона, а говоря о рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека», будет уместно во вступлении рассказать о событиях, всей страны в ХХ веке, формирующей характер не только одного человека).

2. Аналитическое вступление

уместно тогда, когда в

формулировке темы сочинения встречаются литературоведческие, философские,

нравственные термины, требующие пояснения. Например, «образ дороги в

художественной литературе», «образ маленького человека в произведениях русских

писателей», «честь и достоинство», «что такое дружба» и т. д.

В аналитическом вступлении к сочинению можно:

- говорить об эволюции образов (дороги, маленького человека и т. д.),

- давать объяснение понятиям,

- приводить определения из словарей и другой научно-популярной литературы, от которых в дальнейшем будем отталкиваться.

3. Биографическое вступление

Если вы хорошо ориентируетесь в

биографии писателя, у вас хорошая память на даты, места и другие подробности,

то этот вид вступления для вас. Оно будет уместно, если биография писателя

каким-то образом могла повлиять на развитие темы в его творчестве или

произведение сыграло определённую роль в творческой судьбе писателя. Так, например,

и М.Ю. Лермонтов, и А.С. Пушкин создавали свои произведения, неминуемо отражая

в них эпизоды, события своей жизни. И в этом случае, если вы захотите коснуться

творчества, например, уже упомянутых поэтов, это будет уместно.

В биографическом вступлении возможно:

- обращение к фактам из биографии писателя,

имеющим отношение к произведению или к поднятой в нём проблеме; - характеристика ближайшего окружения писателя;

- рассказ об истории создания литературного

произведения; - рассмотрение эволюции взглядов художника.

4. Сравнительное вступление

хорошо использовать, если тема сформулирована по принципу «1-й герой и 2-й герой» или просто дана, например, цитата, а в скобках указаны произведения или авторы, которые касались предложенной темы. В этом случае автору сочинения обязательно нужно сравнить указанных героев произведений между собой.

5. Вступление — характеристика произведения.

Если тема сочинения предполагает анализ одного или нескольких образов, созданных писателем (например, «Образы Чацкого и Молчалива в комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”», «Изображение поместного дворянства в романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин”»), то логичнее начать с характеристики произведения в целом, его места в русской литературе, его новизны и значимости. Однако подобного вида вступление может быть использовано и при написании сочинений на темы сопоставительного характера.

6. «Лирическое» вступление –

это вступление — своеобразный ответ на вопросы: «Почему я выбрал эту тему? Что интересует в ней именно меня? Почему именно эта тема заставила меня задуматься над …?». Именно в этом вступлении лучше всего отражается ваша творческая индивидуальность. Но это под силу, скорее всего, творческим натурам, которые хорошо владеют пером и могут рассуждать на тему, не отходя от сути вопроса.

7. Философское вступление

осмысляет какое-либо понятие как философскую категорию, т.е. предельно обобщенно, и необходимо тогда, когда следует раскрыть такие философские понятия, как свобода, необходимость, справедливость, гуманизм, личность, человеческое «я» и др.

8. Во вступлении — перекличке с современностью

ваша задача рассказать, почему тема, на которую вы собираетесь рассуждать, остаётся злободневной и в наши дни, что роднит произведение, героя, проблемы, о которых вы пишете, с сегодняшним днём?

9. Традиционное вступление

состоит из нескольких элементов:

ключевых слов темы, общих рассуждений о значимости данных понятий в жизни

человека, главного вопроса темы.

Традиционное вступление

состоит из нескольких элементов:

- объяснение ключевых слов темы или цитаты;

- общие рассуждения о значимости предложенных для

объяснения понятий в жизни человека; - ответ-тезис на главный вопрос темы.

Если изложенные выше типы вступления можно условно назвать типами вступления по содержанию, то ниже приведем типы вступления по форме.

- Академический стиль вступления используется, когда вы говорите от 3-го лица, не стараетесь ярко показать свою индивидуальность: «Писатель родился в … году, окончил (или не окончил) университет, вершиной творчества стало произведение, о котором пойдёт речь. Роман (повесть, поэма, рассказ) написан в … году…» и т.д.

- Вступление от «я» используется, когда пишущий сразу хочет выразить свою индивидуальность, акцентировать внимание на своей точке зрения: «Я не случайно выбрал(а) эту тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…».

- «Киношный» стиль вступления обычно он начинается с многоточия, за которым следует какой-то зримый образ. «…Ненастная ночь. За окном шумит ливень. Тихо и уютно горит настольная лампа. У меня на коленях раскрытый томик чеховских рассказов…».

- Дневниковый стиль, как правило, сразу погружает нас во внутренние переживания героев и самого пишущего, для него характерна особая исповедальность, интимность. «Болконский… Кто же он такой? Почему всякий раз, встречаясь с ним на страницах романа, я испытываю то необъяснимую радость, то жгучую досаду, часто ловлю себя на мысли, что это я, что это про меня. Хотя, конечно…».

- Цитатное введение сразу начинается с цитаты, в которой заключена концептуально важная для пишущего информация. «Что вы, что вы с собой сделали!» — говорит Соня Раскольникову. Вдумаемся в её слова. Они применимы ко всем героям Достоевского. Мармеладов, Рогожин, Карамазов – все они что-то над собой сделали, помимо того, что сделала над ними жизнь…».

Приведём несколько речевых приемов, которые помогут вам написать хорошее вступление.

- Приём «риторические вопросы».

«Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье …» .

«Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами и не являются, не стоят перед ними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися….»

«Некоторые считают, что … . Другие подчёркивают … . Но смысл этой проблемы несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас. … Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в произведении… »

«Этот вопрос встаёт перед каждым новым поколением, потому что человек не желает довольствоваться старыми ответами и стремится найти свою правду…»

«Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с …» .

- Приём «Ниточка».

Нужно начать с цитаты, в которой заключена главная мысль

текста. «(Высказывание)», — так начинается статья … . Уже в первом

предложении чётко выражена главная тема текста. О … много говорили и писали.

Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … .

(Определить проблему в виде вопроса.)

«…», — писал известный …. В этих словах звучит … .

Действительно, …

- Приём «Ключевое слово» требует:

определить тему текста;

выделить ключевое понятие;

раскрыть смысл этого понятия.

Отчаяние – это такое душевное состояние человека… Доброта

– одно из самых важных человеческих качеств… и т.д.

- Приём «Аллегория».

Нужно

проиллюстрировать важность поставленной проблемы каким-либо конкретным

примером.

«Каждому из

нас приходилось сталкиваться (слышать, видеть), как…»

«Представьте,

что вам посчастливилось (довелось услышать, увидеть)…»

Приведём еще ряд речевых конструкций, которые помогут вам написать хорошее вступление.

- «Всем известно, что … . Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушённые подростки, и умудрённые опытом люди… Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящён …»

- «О необходимости … знает каждый. Об этом говорят учителя в школе, писатели в своих книгах».

- « Проблемы… — это те проблемы, которые встают перед человеком постоянно. Казалось бы, всё давно должно быть решено. Но как часто всё остаётся только на уровне формальных знаний».

- «… » – эти вопросы звучат постоянно… . Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

- «Люди часто размышляют о том, что … » . (О том, что … , люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории).

- «Что мы знаем об …? (каждый из нас когда-нибудь …)». «Чаще всего наши знания об … ограничиваются самыми общими представлениями: … » .

- «…», — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль произведений (указать автора цитаты)… .

- «Давайте задумаемся над смыслом этой как будто бы «хрестоматийной» и всем понятной фразы…»

- «Если спросить любого из нас …, то, наверное, мы ответим на этот вопрос утвердительно. Мы знаем, что…».

Многих интересует: можно ли в качестве первого предложения во вступлении повторить вопрос темы или же написать то же вопросительное предложение. Конечно, это не возбраняется, но в этом случае важно помнить, что в итоговом сочинении-рассуждении предполагается тезис-ответ на заявленный в теме вопрос. А это удобнее делать после самого вопроса, во избежание логических ошибок. Поэтому рекомендуем сначала дать общее рассуждение по теме, а потом поставить сам вопрос, на который дать ответ-тезис, впоследствии вами аргументированно доказываемый. Но в то же время, конечно же, нигде не может быть чётких указаний на то, что тезис-ответ на вопрос должен быть обязательно в начале сочинения. (Просто в этом случае проще построить логически верный ответ с системой доказательств в сочинении.) Его (тезис) можно заявить и в конце сочинения, подводя итог всему сказанному в виде того самого ответа-тезиса на вопрос.

А теперь самое время привести несколько примеров традиционных вступлений по предложенным направлениям:

Бернард Шоу говорил: «Тот, кто никогда не надеялся, не может отчаяться». Это мудрое высказывание отражает вселенскую истину: тот, кто никогда не питал надежды ни на что, не может разочароваться, отчаяться, впасть в уныние. Никто не станет отрицать, что надежда окрыляет и вдохновляет человека на преодоление препятствий на пути к счастью, но не оправдавшая себя надежда может оказаться губительной для человека. Действительно, состояния крайней безысходности и ожидание благоприятного исхода всегда взаимосвязаны…

В течение долгого времени люди не перестают рассуждать о том, что же такое доброта, как относиться к проявлениям доброты. Многие люди считают, что проявление доброты часто указывает на слабохарактерность человека, стремление угодить окружающим. Добрый человек – простой человек, а простота, как известно, хуже воровства. Но стоит ли расценивать доброту как проявление слабохарактерности и отсутствия силы воли? Разве доброта не может быть проявлением силы человека, переступившего через свою гордыню?

Как говорится, сделай что-нибудь доброе — никто не заметит, а соверши что-то плохое — на всю жизнь запомнят. Когда я впервые прочитала рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор», то долго не могла прийти в себя. Вот так бывает: помогаешь людям всю свою жизнь, а в трудную для тебя минуту никто не приходит к тебе на помощь — все просто пользуются твоей добротой и при этом нисколько это не ценят.

Любовь — это, пожалуй, самое необъяснимое из всех человеческих чувств. Кто-то пытается объяснить её природу при помощи науки, кто-то говорит о том, что любовь — то, что даётся богом или судьбой. Так или иначе именно любовь управляет жизнью большинства людей. Недаром Иван Сергеевич Тургенев говорил: «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Но всегда ли это чувство несёт нам радостные минуты или же часто приносит разочарование, страдание?

Говорят, по вере воздастся… Можно перефразировать эти слова так: если ты влюблён, неважно, в кого или во что, то и мир вокруг тебя становится влюблённым, а значит, дарит тебе только счастливые минуты! Когда человек влюблён, ему хочется быть лучше и, соответственно, делать этот мир совершеннее, а значит, даже при наличии каких-то пороков, он будет стараться от них избавиться, потому что любовь перерождает человека.

Любовь — это самая необъяснимая сила на земле. Она может заставлять людей идти на подвиги, развязывать войны, строить города. Это чувство заставляет человека заглянуть внутрь себя, почувствовать свои безграничные возможности, а значит, порой и переродить человека заново, дать возможность ему почувствовать себя сильным и счастливым.

О любви писали и пишут многие авторы. Но каждый о ней говорит по-своему. Конечно, у любви множество оттенков, но в любом случае, любовь — это то, что даёт силы или хотя бы приятные воспоминания. Но почти в каждом произведении о любви все действия протекают достаточно напряжённо и заканчиваются, как правило, трагично: «Анна Каренина», «Бедная Лиза» и многие другие. Почему же любовь, которая должна восприниматься именно как благо, несёт в себе столько трагизма?

Успехов!

Алгоритм написания сочинения по русскому языку в 11 классе

Сочинение необходимо писать по определенному плану:

|

1 |

Вступление |

|

2 |

Постановка проблемы |

|

3 |

Комментарий к поставленной проблеме |

|

4 |

Аргумент №1 |

|

5 |

Аргумент № 2 |

|

6 |

Позиция автора |

|

7 |

Собственная позиция |

|

8 |

Заключение |

I. Вступление может быть написано в форме:

1. Лирического размышления.

2. Ряда риторических вопросов, созвучных теме (идее, проблеме текста)

3. Рассуждение о заглавии (которое бы вы дали данному тексту)

4. Диалога с воображаемым собеседником о теме (идее, проблеме) текста

5. Ряда назывных предложений, создающих образную картину, возникающую по ассоциации в связи с проблематикой текста.

6. Может начинаться с цитаты, пословицы, поговорки, но выбранное высказывание должно либо содержать основную мысль текста, либо служить способом выхода на его проблематику.

7. Может начинаться с ключевого слова текста

8. Описательного утверждения

9. Описания впечатления, которое произвел данный текст. (Почему именно такое? Чем вызвано?)

Виды вступлений к сочинению по русскому языку

1.Вопросно-ответное единство. Диалог позволяет сделать вступление более энергичным.

Что такое риск? Словарь дает ответ, что это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Почему же люди рискуют? Об этом и размышляет автор предложенного текста М .Веллер.

2. Цепочка вопросительных предложений. Несколько вопросительных предложений в начале сочинения призваны зафиксировать внимание на ключевых понятиях исходного текста.

Что такое забота? Из чего вырастает чувство сострадания? Такие вопросы возникают после прочтения текста Д.С. Лихачева.

3. Назывные предложения. Должны содержать базовое понятие или имя человека, о котором будет рассказываться в тексте.

Черная обугленная земля до самого горизонта. Мертвая тишина. Жизнь остановилась. Все это ждет человека, если он продолжит тот пагубный путь, о котором пишет автор в своей статье.

4. Риторический вопрос. Предложение, вопросительное по форме и утвердительное по содержанию.

Кто из нас не слышал о том, что в споре рождается истина? Вы, наверняка, сталкивались с «заядлыми спорщиками», которые готовы спорить до хрипоты из-за любой мелочи. Конечно, есть разные способы ведения спора. Их и рассматривает в тексте Л.Павлова.

5. Цитата.

«Жизнь сильнее смерти». Это не банальная фраза, а одна из вселенских истин.

6. Лирическое вступление.

Рябина… Это, несомненно, великолепный образ, сочетающий в себе яркую привлекательность ягод-огоньков и скромность ветвей, прогнувшихся под тяжестью полновесных гроздьев, омытых осенним дождем.

7. Краткая справка о писателе.

М. Веллер — современный писатель. За свою жизнь он сменил около тридцати профессий! Был и учителем, и лесорубом в тайге, охотником-промысловиком на Таймыре, журналистом. Огромное число разных людских судеб знакомо ему. Какие качества в человеке главные? Что может человек? Об этом пишет он в своих произведениях, об этом размышляет и в предложенном тексте.

8.Определение темы текста.

Настоящий текст о том, что память- творческий процесс, что с помощью памяти человечество преодолевает время и смерть, что совесть и память- тесно взаимосвязанные вещи.

9. Сравнение прошлого и настоящего, сравнение понятий.

В жизни много таких событий, которые надолго остаются в памяти инее забываются почти никогда. Это могут быть как приятные, радостные воспоминания, так и очень грустные, тяжелые.

10. Заглавие, которое можно дать тексту.

Заклятые друзья природы- вот название, которое я бы дал предложенному тексту. Парадоксально? А разве то, о чем пишет В. Солоухин, не является жутким парадоксом? Обратимся к этому тексту.

11. Связь с современностью.

В человеке существуют два начала- рациональное и духовное. В современном мире разум преобладает над чувством, но, несмотря на это, в нас живет душа поэта. Даже в городе, где, казалось, все заполнено машинами, пылью, в нас живет чувство прекрасного.

12. Личные впечатления, чувства и жизненный опыт, связанный с темой, главной мыслью и центральными понятиями текста.

Я очень люблю слушать музыку. Нельзя не согласиться с В. Астафьевым, который говорил, что «музыка-это самое дивное создание человека, его загадка, услада». Музыка — это часть нашей культуры.

13. Историческая характеристика соответствующей эпохи, анализ социально-экономических, нравственных, культурных особенностей.

В истории человечества есть примеры того, как новая наука, не всеми до конца понятая и принятая, подвергалась сомнениям, нападкам, посягательствам. Не раз бывало отказано даже в самом праве на ее существование.

II. Основная проблема – это та,

— которая стала объектом раздумий автора;

— над которой он в основном размышляет;

— к которой он неоднократно возвращается;

— по которой отчетливо заявлена авторская позиция.

Проблема формулируется

- либо в виде вопроса;

- либо в виде четкого и лаконичного предложения: проблема (чего?) поднимается в тексте

Используйте памятки:

В тексте

- поднимается

- рассматривается

- исследуется

- затрагивается

- анализируется

проблема (чего?) (род. падеж)

Автора текста волнует проблема…

Проблема, которую рассматривает автор, заключается в том, что…

Текст … заставил меня задуматься над проблемой…

Проблема, обозначенная …, заключается в следующем:

Памятку, которая поможет вам избежать ошибок при формулировке проблемы текста.

- Вступление должно быть соотнесено с проблематикой текста.

- Избегать повторов слова «проблема»

- Не допускать выражений «проблема о том, что…», «проблема того, что…», «проблема о мужестве и стойкости» и т.д. (Проблема чего?)

- Не искажать фамилию автора.

— Какие проблемы чаще всего рассматриваются в художественных и публицистических текстах?

1. нравственные;

2. экологические;

3. социальные;

4. психологические;

5. философские;

6. морально – этические и т.д.

— Проблема, рассматриваемая автором, может быть:

- злободневной

- актуальной

- острой

- важной

- серьезной

- спорной

- назревшей

- неразрешимой

- наболевшей

- мучительной

- жгучей

- сложной и т.д.

III. Что значит «прокомментировать» проблему исходного текста?

Необходимо изложить собственные мысли по данной проблеме с учетом аспектов, намеченных самим автором, т.к. комментарий должен объяснять авторский взгляд на поставленный вопрос.

— Какие вопросы следует осветить в комментарии?

1. Почему автор предпочел именно эту проблему?

2. Актуальна ли она?

3. Можно ли говорить о типичности этой проблемы?

4. Какие факты приводит автор, исследуя данную проблему? Что особо подчеркивает?

5. Каков эмоциональный пафос текста? Чем он вызван?

6. Поднималась ли до автора подобная проблема в художественной литературе и как авторы ее решали?

7. К каким выводам приходит автор?

— Как можно изложить в сочинении комментарий проблемы?

Два варианта:

1. от комментария к формулировке проблемы (индуктивное изложение);

2. от формулировки проблемы к ее комментарию (дедуктивное изложение).

— Обратите внимание! В комментарии не должно быть

- Пересказа исходного текста или любой его части.

- Рассуждения по поводу всех проблем текста.

- Комментария по неназванной проблеме (называется одна проблема, а комментируется другая)

- Излишнего цитирования.

- Комментариев о действиях героев текста.

- Общих рассуждений о тексте: вам нужно прокомментировать одну из проблем!

IV. Что значит « позиция автора»?

Это его отношение к обсуждаемой проблеме.

— Какой может быть авторская позиция по отношению к изображаемому?

- положительной;

- отрицательной;

- иронической;

- саркастической;

- неоднозначной;

- юмористической;

- двойственной;

- осуждающей;

- скептической;

- оптимистической и др.

— При формулировке авторской позиции вам помогут следующие типовые конструкции:

- Автор считает, что…

- Автор утверждает, что…

- Автор убежден, что …и подобная уверенность небезосновательна…

- Автору важно убедить читателя в том, что…

- Бесспорно мнение автора о том, что …

- Цель автора – заставить читателя обратить внимание на…

- Задача автора – убедить читателей в том, что…

- Автор подводит свое отношение к поднятой проблеме …

- Автор стремиться донести до читателей мысль о том, что…

- Решая проблему, автор приходит к следующему выводу…

- «…» — в этих словах, по – моему, отражена идея текста.

- «…» — в этом высказывании (указать автора) нашла свое отражение идея текста.

- «…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

- «…» — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

- — в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

- — все это позволило автору выразить мысль о том, что…

- — вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

- — вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

- Позиция автора очевидна: …

Прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты высказываний:

- Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что…

- Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся в тексте.

- Утверждение автора, что… , бесспорно

- Справедливость высказанных автором суждений несомненна

- Резкая категоричность автора вызвана тем, что…

- Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к …

- На мой взгляд, автор одним из первых привлек внимание читателя к подобным явлениям.

- Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное отношение к …

- Используя конкретные факты, автор обосновал свою (негативную, позитивную) точку зрения на то, что…

- По мнению автора, подобные явления все чаще и чаще встречаются в нашей жизни.

- Называя это явление…, автор подчеркивает свое (положительное, отрицательное, ироническое и т.д.) отношение к нему.

- Автор формирует (положительное, негативное) общественное мнение, воздействуя силой своих убеждений на читателей.

- Автор дает прямые оценки явлениям и событиям:…

- Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя …

- Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры

- Доводы, приведенные автором, убедительны

- Оптимистический (пессимистический, ироничный, саркастичный и т.п. ) взгляд автора на поднятую проблему основан на…

- Автор с сожалением говорит о том, что…

- Автор страстно и открыто отстаивает свою точку зрения

V. Моя позиция.

1. Читательский опыт:

— художественная литература;

— историческая литература;

— научно-популярная литература.

Лучше начинать этот пункт плана со слов:

«Я полностью разделяю позицию автора…»

«Я согласен(сна) с позицией автора…»

Как аргументировать свою позицию?

Аргументация — это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.

Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис.

Тезисом в сочинении ЕГЭ является авторская позиция по рассматриваемой проблеме. Аргументы ученика должны подтвердить или опровергнуть мнение автора.

Существуют различные виды аргументов (логические, психологические, иллюстративные).

Логические аргументы — это доводы, апеллирующие к человеческому рассудку, к разуму. К ним относятся:

• научные аксиомы;

• положения законов и официальных документов;

• законы природы, выводы, подтвержденные экспериментально;

• заключения экспертов;

• цитаты из авторитетных источников;

• показания очевидцев;

• статистические данные;

• примеры из жизни или художественной литературы.

Психологические аргументы — это доводы, которые вызывают у адресата определенные чувства, эмоции и формируют определенное отношение к описываемому человеку, предмету, явлению. К ним относятся:

• эмоциональная убежденность пишущего;

• ссылки на авторитетные источники (цитаты, афоризмы, пословицы);

• примеры, вызывающие эмоциональный отклик адресата;

• указание на положительные или негативные последствия принятия тезиса автора;

• апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям (сострадание, совесть, честь, долг и т.д.).

Иллюстративные аргументы. Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т.е. примеры, поддерживающие аргумент.

При опровергающей аргументации возможны два варианта:

1) вы подбираете два аргумента, опровергающие истинность позиции автора, а в заключении формулируете контртезис (мысль, противоположную авторской);

2) формулируя собственную позицию по проблеме, пишущий выдвигает контртезис и доказывает его истинность двумя аргументами.

В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста-рассуждения. Цель аргументации — убедить в чем-либо, укрепить или изменить мнение. Для этого используется логически стройная система доказательств.

Типичное (полное) рассуждение строится по схеме, в которой выделяются три части:

• тезис (положение, которое надо доказать);

• аргументация (доказательства, доводы);

• вывод (общий итог).

Однако следует помнить, что от вас требуется не просто сформулировать позицию автора, а показать его мнение по выделенной и прокомментированной вами проблеме.

Тезис — это главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или опровергнуть. Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис. От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?», а аргументы отвечают: «Потому что…». Различают аргументы «за» (свой тезис) и аргументы «против» чужого тезиса. Таким образом, если вы согласны с позицией автора, то его и ваш тезис совпадают. Обратите внимание на то, что вы должны постараться не повторять доводы автора, использованные в тексте, а привести свои.

Типичная ошибка всех пишущих сочинение заключается в том, что если вы поддерживаете позицию автора, то нет смысла анализировать его аргументы. Такая работа не предусмотрена условием задания, а значит, не нужно тратить на нее драгоценного времени. Аргументы «за» должны быть:

• правдивыми, опираться на авторитетные источники;

• доступными, простыми, понятными;

• отражающими объективную реальность, соответствующими здравому смыслу.

Критерий 4 гласит: Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов)

Используйте в сочинении вводные слова и предложения, отражающие вашу точку зрения: на мой взгляд, я убеждён, мне кажется, по моему мнению, несомненно, не вызывает сомнении; возможно, я, ошибаюсь, но позволю себе высказать собственноё видение проблемы и др.

Можно воспользоваться и такими выражениями:

NN открыл для меня новый взгляд на проблему…, помог мне по-новому взглянуть на….

Словно повторил мои мысли о…, выразил близкие мне чувства о… и т. д.

VIII. Вывод. Заключение.

1. Должно быть органично связано с текстом, с его проблематикой.

2. Должно завершить сочинение, ещё раз обратить внимание на самое главное.

3. Должно быть логическим завершением твоих рассуждений по поводу темы, проблем, поставленных автором.

4. Может содержать твой вариант решения проблемы, поставленной автором.

5. Может отражать твоё личное отношение к теме текста, его героям, проблеме.

6. Может дополнять мысль автора.

7. Может содержать рассуждение о злободневности рассматриваемых темы и проблем.

8. Может представлять собой развёрнутую или логически завершённую мысль, высказанную во вступлении.

Виды заключений к сочинению по русскому языку

1. Итог и обобщение сказанному.

Прочитав текст Д.С. Лихачева, понимаешь, что заботе, состраданию, добру надо учиться, но творить добро надо каждый день, каждый час и каждую минуту по отношению к родственникам, друзьям, маленьким и беззащитным детям, и ко всему живому.

2. Может быть развернута мысль, выраженная во вступительной части.

Жизнь, действительно, сильнее смерти. Любой человек, не разучившийся быть человеком, знает это. Жизнь никогда не прекращается. Она находит свое отражение в детях и последующих поколениях, в звуках, наполняющих мир, в самых нежных и теплых словах… И пока мы будем осознавать это, жизнь не остановится.

3. Личное отношение к решаемой в тексте проблеме.

Рассуждение Д.С. Лихачева не может никого оставить равнодушным. Я согласна с автором, что из заботы о близких вырастает и чувство сострадания, и любовь к родине, потому что забота- это доброе чувство. Добро порождает добро.

4.Концовка — афоризм.

Снова и снова мы убеждаемся в том, что мужественное начало сильнее разрушающего и обывательского. То, что сделал человек во имя жизни и свободы, никогда не пропадет, наоборот, оно растет, укрепляется, все более утверждает и украшает жизнь на земле.

«Безумству храбрых поем мы песню»!

5. Концовка-ответ. Ответ на вопрос, поставленный в начале сочинения.

Для чего же люди рискуют? Счастье риска заключено в победе. Над своими страхами. Над самим собой. Преодолевая себя, ты учишься быть настоящим человеком.

6.Цитата, если она является итоговым суждением, отражающим идею или проблему текста.

Отношение к Д.С.Лихачеву как к человеку высокой нравственности хорошо определил Даниил Гранин. «Я привык, что есть человек, по которому можно сверять свои поступки. Его присутствие мешало идти на сделки со своими слабостями. Он защищал нас от того злого, мстительного, циничного, что ежедневно порождало наше время».

7. Корректное возражение автору.

Сложно не согласиться с автором текста М. Веллером, что риск ведет к счастью победы. Но где же проходит грань между самоотверженностью и безрассудством? Все- таки нельзя пренебрегать опасностью и принимать осторожность за трусость. Не всякому риску – слава. Не всякая жертва – подвиг.

8.Яркий пример, обобщающий рассуждение.

Когда-то я читала сказку о жадном человек, мечтавшем о том, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Бог решил осчастливить глупца и выполнил его просьбу. Итог был страшен: человек умер от голода и жажды. Не повторяем ли мы роковую ошибку, стремясь к наживе? Думаю, что это тот самый случай, когда не хочется, чтоб сказка стала былью.

Шаблон сочинения для задания №27 ЕГЭ.

«…» (наиболее яркая фраза, отражающая идейное содержание текста). Мне кажется, предложенный N (имя автора) текст именно об этом. В нем говорится о … (тема — в двух словах: о войне, о природе, о чувствах и т.д.). Рассуждая на эту тему, автор рассказывает (повествует, размышляет) о … (краткий пересказ). Таким образом, N поднимает важную, на мой взгляд, проблему … (и ставит перед читателем вопрос: «..?»). В заключение публицист (писатель) приводит нас к выводу о том, что: (основная мысль). В этом, я думаю, заключена основная мысль текста.

Я полностью согласна с мнением N: …(тот же вывод, но другими словами). Действительно, проблема, затронутая автором, актуальна во все времена и поэтому не может оставить нас равнодушными. К ней обращались многие писатели и поэты. N1 (другой автор) в повести (романе, произведении) «…» показал (отразил, выразил), как… (название произведения, имена персонажей, связанных с данной проблемой, конкретные ситуации из книги). Так и N отмечает, что (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение).

… (тезис-вывод в виде утверждения), потому что …(второй читательский аргумент или свой аргумент, основанный на личном опыте в виде размышления). N тоже пишет, что… (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение). … (свое размышление).

… ( размышляем, обыгрываем начальную фразу, связывая с проблемой текста, показывая значимость проблемы для общества, конкретно для определенной группы людей, обращаясь к содержанию предложенного текста). Подводим итог.

P.S.Очень важно!!! Не забывайте про абзацное членение. Лучше, если каждая смысловая часть будет выделена в отдельный абзац. Каждый аргумент тоже нужно выделить в отдельный абзац.

Вступление может:

— вводить в

тему текста;

— сообщать

об основной проблеме текста;

— быть

основным тезисом, который ты будешь аргументировать;

— определять

круг проблем, затронутых автором;

— содержать

общую точку зрения по теме, поднимаемой автором.

Форма вступления:

— лирическое

размышление;

— ряд риторических

вопросов, созвуч-

ных теме (идее,

проблеме текста)

— рассуждение о

заглавии, которое ты бы

дал этому тексту;

— ряд назывных

предложений, создающих

образную картину (по

ассоциации с проб-

лематикой)

— цитата, пословица,

поговорка, содержа-

щая основную

мысль текста (может быть

выходом на

проблему)

— ключевое слово ( с

комментарием)

— иллюстрация фактом

основной мысли;

— диалог с воображаемым

собеседником

о теме, идее или

проблеме текста.

ВИДЫ ВСТУПЛЕНИЙ

Примеры вступлений к сочинению:

1. Всем известно, что … Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные опытом люди… Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящён …

2. О необходимости … знает каждый. Об этом говорят учителя в школе, писатели в своих книгах. Проблемы… — это те проблемы, которые встают перед человеком постоянно. Казалось бы, всё давно должно быть решено. Но как часто всё только на уровне формальных знаний и остаётся.

3. (Риторические вопросы). Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье

4. (Риторические вопросы). Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами как бы и не являются, не стоят перед ними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися.

Некоторые считают, что … . Другие подчёркивают … . Но смысл этой статьи несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас. … . Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в статье…

5. Начать с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. (Прием «Ниточка») «(Высказывание),» — так начинается статья … . Уже в первом предложении чётко выражена главная тема текста. О… много говорили и писали. Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … (Определить проблему в виде вопроса).

6. Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с … . (Риторические вопросы).

7. (Риторический вопрос ). Этот вопрос встаёт перед каждым новым поколением, потому что человек не желает довольствоваться старыми ответами и стремится найти свою правду.

8. Приём «Ключевое слово». а) Определить тему текста. б) Выделить ключевое понятие. в) Раскрыть смысл этого понятия.

9.Приём «Аллегория». Нужно проиллюстрировать важность поставленной проблемы каким – либо конкретным примером.

10.Приём «Цитата». «…,» — писал известный … . В этих словах звучит … . Действительно, …

11.(Вопросы). Эти вопросы звучат в статье … . Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

12.Люди часто размышляют о том, что … . (О том, что … , люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории).

13.Что мы знаем об …? (каждый из нас когда-нибудь …). Чаще всего наши знания об … ограничиваются самыми общими представлениями: …

14.(Вопросы). Эти вопросы очень важны, потому что заставляют нас задуматься о сущности … . Кто-то считает, что … . Кто-то … .

15.«…,» — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль текста … .

Давайте задумаемся над смыслом этой как будто бы «хрестоматийной» и всем понятной фразы? (Вопросы.Затем нужно раскрыть сложность поставленных вопросов). Если спросить любого из нас …, то наверное, мы ответим на этот вопрос утвердительно. Мы знаем, что…

Вступление к

сочинению

В

книге Е.Н. Ильина «Как сдать экзамен по литературе» (М., 1995) предлагается

пять вариантов зачинов.

|

Варианты зачинов |

Примеры |

Плюсы и минусы названного варианта |

|

1.Академический |

«Писатель |

Требует |

|

2. |

«Я своего |

Предполагает |

|

3. |

«…Ненастная стучат |

Рискует |

|

4. |

«Болконский… |

Для |

|

5. |

«Что |

Даёт |

Н.П. Морозова в

пособии «Учимся писать сочинение» (М., 1987) придерживается следующих названий

вступлений:

1. историческое

(о времени, когда было написано

произведение, или о времени, изображённом в повести, рассказе…);

2. аналитическое

(объясняется какое-либо понятие, входящее в формулировку темя, раздумья над тем

или иным словом);

3.

биографическое (сообщаются факты из биографии писателя, имеющие отношение к

произведению или к поднятой в нём проблеме);

4. сравнительное

(проведение литературных параллелей);

5.

обществоведческое (привлекающее марксистско-ленинское учение.

Упоминает

Н.П.Морозова и такое вступление, когда ученик сразу отвечает на вопрос,

поставленный темой, он «берёт быка за рога».

И, конечно же,

«бывают начала, построенные на сугубо личном материале».

В 2004 году

вышла в свет работа В.Н. Мещерякова «Учимся начинать и заканчивать текст», в

которой делается попытка обобщить и классифицировать варианты

зачинов, рассмотреть их функции. Вот какую схему вариантов зачинов

предлагает использовать автор.

Называет

В.Н.Мещеряков и способы начинать текст. Самые интересные из них

·

монтаж информации по контрасту: должное

и сущее, ожидаемое и свершившееся, возможное и реальное,

·

монтаж фактуальной информации,

·

обращение к информационному запасу

коммуниканта,

·

обзор аспекта деятельности героя,

·

обзорная характеристика предмета

обсуждения,

·

призыв к совоспоминаниям

·

призыв к сопредставлению,

·

призыв к сопереживанию,

·

сопряжение фактов по контрасту,

·

характеристика через впечатления

современников,

·

исторический (введение факта с

отложенным объяснением; информация о предыстории события; констатация

неожиданного, странного; лирический эпизод…).

Учащиеся важно

показать достоинства и недостатки предложенных вариантов, продемонстрировать

примеры зачинов. Необходимо, чтобы к экзамену ученики определили те варианты

зачинов, которые им удаются, не требуют больших затрат сил и времени

Еще варианты вступлений (из сети Интернет):

Вариант вступления

сочинения, связанный с определением темы текста.

- « Автора

текста, который я прочитал, как и многих из нас, привлекает тема активности и пассивности людей,

деятельности и созерцательности». - Другой

вариант вступления – сообщение об авторе.« Автор текста

(Ф.И.О.), который я прочитал, настоящий мастер слова, публицист и общественный

деятель, чьи статьи неизменно вызывают интерес читателей, заставил нас задуматься о …». - Удачный

вариант начала сочинения может быть связан с применением афоризма или

цитаты:«О времена! О нравы!» — воскликнул

Марк Туллий Цицерон. Кажется, будто эти слова произнесены сегодня. Вслед за

великим политиком и ритором о времени рассуждает автор прочитанного мною

текста». «Народная мудрость

гласит: «Не

имей сто рублей, а имей сто рублей». Справедливо ли это? Поиску ответа на

этот вопрос посвящен текст…». - Введение

в тему может осуществляться с помощью именительного темы, риторического

вопроса и восклицания. Рассмотрим следующие примеры:

«Счастье…Кто из нас

не мечтал о нем! Иногда оно кажется недостижимым, иногда будто манит нас

близостью, но обманывает и растворяется».

«Милые годы детства!

Счастье беззаботности, первый опыт дружбы, тепло родительского дома! Да,

поистине мы все родом из детства!»

«Что дает миру

стремительное развитие техники? Высвобождает время или делает человека рабом

искусственного интеллекта?»

«Наследственность

или воспитание? Природное или социальное? Что же определяет направление

формирования способностей личности?»

Виды и примеры вступлений, опубликованные ФИПИ.

Алгоритм написания сочинения ЕГЭ

Что такое настоящая дружба? Какую ценность имеет дружба по сравнению с самой важной, неотложной работой, профессиональными обязанностями человека? Как сохранить те сердечные, добрые отношения, которые связывают человека с друзьями? Что значит для человека дружеская поддержка в трудные минуты его жизни? Об этом заставляет задуматься текст И. Пановой.

Удивительное сходство украшающего нашу жизнь крохотного подснежника и скромных, незаметных людей с огромной душой, вмещающих в себя всё лучшее, что есть в человечестве и также являющихся украшением жизни — вот о чём размышляет в своём тексте Г. Троепольский. Автор подчёркивает несоответствие внешней невзрачности и внутреннего величия неравнодушных людей и стремится восславить их, обратить внимание читателя на лучшие качества, которыми эти люди обладают. Троепольский желает им счастья и призывает отдохнуть душой, любуясь подснежниками в весеннем лесу.

Интеллигентными людьми сейчас обычно называют тех, кому по роду деятельности приходится заниматься умственным трудом: учителей, врачей, инженеров. Но на мой взгляд, не каждый, кто занимается интеллектуальной деятельностью, достоин называться интеллигентом. В моём понимании интеллигентный человек — это человек глубоко порядочный, совестливый, честный по отношению к окружающим людям и к самому себе. Читая текст С. Залыгина, я ещё раз утвердился в своём мнении по этому вопросу.

1) Александр Исаевич Солженицын — один из писателей, который всегда остро ощущал личную причастность ко всему происходящему в России. В своих произведениях он поднимал проблемы, связанные с историей России и русского народа и с современным состоянием общества. Размышляя о малом, этот писатель приходит к важным философским обобщениям, выражает мысли, которые помогают нам понять себя и своё место в мире. В тексте-размышлении о маленьком утёнке автор утверждает, что человек, несмотря на величайшие достижения в области науки и техники, не должен считать себя всесильным, потому что сам не способен вдохнуть ни в одно существо живую душу. Человек обязан бережно относиться ко всему живому, учитывая индивидуальность и неповторимость каждого живого существа.

2) Владимир Солоухин — один из тех писателей, о ком с полным правом можно сказать: «Это художник слова». Завораживают описания природы, созданные им, удивительно точны, эмоциональны, выразительны его высказывания о человеке. В своём творчестве Солоухин не раз поднимал проблему взаимоотношений человека и природы. Эту проблему писатель ставит и в тексте о прекрасном росном утре.

Школа… Какая нежность переполняет мою душу при произнесении этого слова, сколько счастливых воспоминаний о событиях школьной жизни мгновенно проносится передо мной! Учителя в течение многих лет заботились о нас, окружали теплом и лаской, помогали в трудные минуты нашей жизни. Я всегда с большим трепетом буду вспоминать счастливые школьные годы и мысленно благодарить учителей за сформированные ими человеческие качества, свойства характера, которые всегда будут помогать мне в жизни. Именно к проблеме влияния школы на формирование характера человека обращается в своём тексте выдающийся русский педагог В. Сухомлинский.

Природа! Какая красота и мощь звучит в этом слове, как много смысла скрыто в нём! В течение многих веков люди пытались познать природу, проникнуть в её тайны. Множество стихов, песен, сказок люди сложили о матушке-природе, многие талантливые писатели воспевали её в своих произведениях. Торжествующий гимн удивительной красоте летнего утра звучит и в тексте В. Солоухина, размышляющего о возможности полной гармонии человека и природы.

1) В жизни редко бывает так, что люди оказываются абсолютно согласны друг с другом. Человек всегда склонен к сомнению, поэтому часто не доверяет окружающим, пытается переспорить других, доказать свою правоту. Понаблюдав за участниками словесных баталий, Л. Павлова описывает несколько разновидностей манеры вести дискуссию и обращает внимание читателя на различия в поведении полемистов, предлагая нам подумать над тем, какая тактика будет способствовать успеху обсуждения.

2) Каждый человек в современном мире стремится получить хорошее образование. А задумывался ли кто-нибудь о том, что стоит за этим понятием и каков должен быть объём знаний образованного человека? Я думаю, вряд ли… Мы редко размышляем об этом, озабоченные выбором престижных вузов и востребованных сегодня специальностей. А текст С. Кокориной заставляет подумать о том, что такое настоящее образование и какой человек с полным правом может считать себя образованным.

1) «Человек летал. Человек полетит. Человек пришёл в мир для безмерной свободы, творчества и счастья», — убеждённо говорит в своём тексте Александр Куприн. Эти слова были произнесены около столетия назад, и сейчас мы можем сказать: вера писателя в безмерные возможности человека, в его способность к творчеству, в силу его стремлений к свободе, которую может подарить полёт, была не напрасной.

2) «Равнодушие к нуждающимся в помощи — это один из самых опасных пороков», — утверждает В. Сухомлинский. С этим утверждением нельзя не согласиться. Но очень часто в наше время помощью, в которой нуждаются люди, оказывается вовремя сказанное доброе слово. А всегда ли мы ведём себя по отношению к окружающим как неравнодушные люди, свободны ли мы от порока равнодушия и не слишком ли часто за нашими словами привета, пожелания или благодарности, обращёнными к собеседнику, скрывается обычное безразличие? Об этом я задумалась, прочитав текст В. Сухомлинского.

3) «Больше всех говорит тот, кому нечего сказать» — этими словами Льва Николаевича Толстого как нельзя лучше можно охарактеризовать манеру ведения вести спор некоторых участников дискуссий, о которых говорит в своём тексте Л. Павлова.

4) Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам —

эти бессмертные строки А. С. Пушкина вспоминались мне, когда я читал текст Ф. Искандера.

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ (ФИПИ)

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

Как писать вступление в итоговом сочинении по литературе, вступительном сочинении, а также в анализе литературного произведения (варианты вступлений,примеры вступлений, клише для написания вступлений)

Любое вступление имеет свой стандарт. Оно должно быть написано по жесткой заданной форме. Ваше сочинение — это маленькая литературоведческая статья, оно тоже имеет свой стандарт. Никто не говорил об этом стандарте, но он подразумевается.

Вы можете спросить: Уместно ли говорить о стандарте применительно к творческой работе? Не будут ли все сочинения (или, во всяком случае, введения к ним) похожи друг на друга?

Ответ: вы, может быть, не думали об этом, но на самом деле любой текст имеет свой стандарт. Это относится и к художественным произведениям. Их стандарт — это требования жанра, стиля и т. п. (отсюда — возможность их анализа с помощью специальных терминов). Более того: наше устное повседневное общение тоже имеет свои стандарты, поскольку не существует вне речевых жанров (различные виды дружеской беседы, споры, официальные диалоги, «беседы» с животными, диалог с детьми и т. д.). Этот стандарт не всегда заметен, но он существует. Стандарты многих письменных жанров специально публикуются и доводятся до сведения авторов. Работа, в которой не выполнен стандарт, просто не принимается. Умение правильно использовать тот или иной стандарт — это признак научной грамотности и культуры мышления.

Алгоритм написания вступления №1

Алгоритм 1. «Подступ» к теме и как важный его элемент — «расширение».

Дайте краткую предысторию вопроса, расширьте предложенную тему на одну логическую ступень.

Тема — «Образ Петра в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Порассуждайте о теме Петра в русской культуре, в творчестве Пушкина.

Тема — «Образ Москвы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Расскажите о московской теме в русской литературе.

Тема — «Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Порассуждайте о реалистических принципах изображения всех персонажей в этом романе, а потом уже переходите к женщинам.

Укажите на традицию, на истоки, на предысторию.

Эти слова должны прозвучать: «Укажем на истоки» или можно без «укажем»; «Тема… берет начало…».

Этот алгоритм используется, если вы хорошо знаете проблему (иначе получится «вода», бессодержательные заклинания о том, что эта тема «очень важна и имеет большое значение») и если тема достаточно узко сформулирована и легко расширяется на одну ступень.

Результат: продемонстрируете ваш кругозор, красиво начнете сочинение.

Примечание: Подступ не обязательно должен быть расширением темы на одну ступень. Вы можете, например, начать с разговора о жанре, стиле, литературных течениях.

Алгоритм написания вступления №2

Алгоритм 2. «Разбиение».

Смысл этого алгоритма — ввести в ваше вступление элемент анализа. Скажите, что данная тема имеет «два аспекта», «три направления», «четыре стороны», «шесть уровней осмысления» и т. п. Предложите логическое расчленение, классификацию материала.

Например, тема — «Система образов / персонажей и т. п.». Разделить этих персонажей на группы можно по разным признакам. По роли в сюжете — две группы, по авторскому отношению — еще две группы, по средствам и приемам изображения — делятся еще на три группы. В отдельную группу можно выделить женские образы или персонажи, которые изображаются преимущественно на фоне пейзажа, или тех, у кого есть портрет и у кого нет портрета. Разделив материал на группы, получаем план сочинения.

Можно использовать выражения типа: «В сочинении мы рассмотрим сначала____, потом____, а потом_____» В этом нет ничего плохого. В целом, лучше суховатый стиль, чем «вода»!

Результат: такое вступление — то же самое, что и план. Очень помогает раскрыть тему.

Пример 1: «Хлестаков и хлестаковщина в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Эту тему можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, необходимо рассмотреть Хлестакова как сюжетный персонаж, в его отношении к другим характерам и к интриге. Это поможет нам определить место Хлестакова в сюжете комедии. С другой стороны, чтобы определить понятие «хлестаковщина», следует говорить отдельно о Хлестакове как самостоятельном характере, сравнивая его с героями других произведений Гоголя.

Пример 2: «Образы молодых людей в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».