- Сочинения

- По литературе

- Лермонтов

- Лирический герой Лермонтова (в поэзии, стихотворениях)

М.Ю.Лермонтов — выдающийся поэт 19 века. Его лирика включена в школьную программу и известна по всему миру, однако так было не всегда. За свою недолгую жизнь поэт прошёл через множество испытаний, что отразилось на его творчестве. Оно на удивление органично и целостно, не терпит коренных изменений с течением жизни М.Ю.Лермонтова. Его лирический герой – всегда одинокий, страждущий в поисках истины романтик, способный идти наперекор общественному мнению.

Вспомним героя романтической поэмы Лермонтова «Мцыри», главный герой которой — юноша, живущий в монастыре. Лермонтов воплощает в его образе много автобиографического, поэтому Мцыри так горячо влюблён в свою свободу, не согласен променять одну вольную жизнь на две монастырских. Это сильный и смелый юноша, способный на великие свершения, если бы не его горькая и трагичная участь.

За свою смелость, открытое осуждение общества Лермонтов нередко подвергается осуждениям и гонению. Так, лирический герой в его произведении «Узник», всеми покинутый и оказавшийся в темнице, страдает от своего одиночества:

«Одинок я — нет отрады: Стены голые кругом»

С ролью одинокого, непризнанного и осуждаемого поэта Лермонтов быстро свыкается, что в целом присуще поэтам-романтикам. В своём творчестве он часто прибегает к теме «масок и маскарада», осуждая светское общество за его лживость и лицемерие. В произведениях поэт выражает готовность принять на себя осуждение, но закрывать глаза на обман и несправедливость он не способен.

Так, в стихотворении «Дума» Лермонтов сокрушается о судьбе своего поколения. Молодые люди ведут праздную жизнь, не имеющую особой цели и предназначения:

Его грядущее — иль пусто, иль темно…

Они не находят наслаждения в высоком искусстве, подвигах и сражениях, развлечения и балы становятся для них привычным времяпрепровождением, но и от него они не получают удовольствия, а занимаются им лишь по привычке. Лирический герой Лермонтова принадлежит этому поколению, но не согласен с ним. Он страдает, заранее предрекая этим людям печальный исход: потомки лишь посмеются над ними, ведь поводов для уважения к предкам у них не окажется.

Таким образом, лирический герой Лермонтова всегда видит и чувствует больше других людей, но его дар становится ловушкой, из которой невозможно выбраться. Он постоянно обличает людские пороки, указывает им истинный путь, но за это получает в ответ лишь осуждение и ненависть.

2 вариант

Можно с уверенностью говорить о том, что у каждого писателя присутствует свой неповторимый стиль. Это может проявляться в том, какие художественные приемы и стили он применяет, а также, сюда входит манера описания персонажей, их образы и внутренний мир. Говоря о произведениях, написанных в поэтических формах, стоит сказать, что для них можно подобрать соответствующий образ «лирического героя». Стоит отметить, что в каждой эпохе присутствовали свои лирические герои, и соответственно, их моральные и этические принципы отличались друг от друга. Интересным является то, что в классицистической литературе, данные герои показаны весьма интересно и индивидуализировано. Из русских поэтов, которые старались подчеркнуть образ лирических персонажей, можно выделить Михаила Лермонтова, который опирался на романтические тенденции своих реалий. Стоит сказать, что с течением времени, данный образ перетекал из одного образа в другой, и становился нечто особенным каждый раз.

Стоит сказать, что в его раннем творчестве были замечены черты лирических персонажей, которые вбирали в себе черты западных героев. В тот момент времени, данные образы героев получались весьма смелыми и неуступчивыми. Они старались действовать решительно, надежно и быстро. Они не хотели мириться с несправедливостью мира, жили одинокой и свободолюбивой жизнью, и старались делать все возможное, чтобы выстраивать свой собственный мир, в котором они чувствовали бы счастливыми людьми.

Можно добавить и то, что лирические герои в произведениях настроены весьма неприветливо к окружающему миру, обществу и реальности. Они не могли принимать реальность в той форме, какой она существовала. Герои хотели изменить ее в лучшую сторону, и для этого, соответственно, им потребовалось бы совершать революционные изменения. Так как их не могло понять подавляющее большинство людей, они выбирали одинокое и свободное существование, отчего порой очень сильно страдали. Уникальность героев заключалась в том, что они не могли подстраиваться под общество, из-за того, что их морально-этическая система ценностей находилась на совершенно ином уровне. Многие из них верили в то, что со временем все может измениться к лучшему, однако, они также понимали и то, что для этого должно измениться сознание людей. В произведении герои оказались непонятыми и непринятыми практически никем. Автор выделял их из окружения, и наделял замечательными чертами души.

9 класс

Также читают:

Картинка к сочинению Лирический герой Лермонтова (в поэзии, стихотворениях)

Популярные сегодня темы

- Чичиков у Коробочки — анализ эпизода поэмы Мертвые души Гоголя сочинение

Среди помещиков, с которыми познакомился Чичиков в поисках своего особенного товара, оказалась одна женщина. Прежде Чичиков ничего не слышал о помещице Коробочке и в гости к ней не собирался.

- Сочинение Морозка в романе Фадеева Разгром характеристика образ

Небольшой рассказ «Метелица», написанный А.А. Фадеевым, развернулся в грандиозный роман «Разгром» о временах Гражданской войны в Уссурийском крае.

- Тема любви в романе Война и мир Толстого

Любовь, пожалуй, бесспорно одна из самых часто встречающихся направлений в литературе. Причем любовь абсолютно разного характера: к семье, родной земле, любимому человеку.

- Анализ произведения Юшка Платонова 7 класс

Андрей Платонов, замечательный писатель, который может так явно и глубоко раскрыть тему доброты человеческой души. Все его произведения пронизаны искренними и дружелюбными чувствами

- План к рассказу Путешествие Алисы Булычева

XXI-й век подходит к завершению. Алиса Селезнёва – дочь знаменитого биолога космического масштаба! Она мечтает стать членом экипажа в следующей экспедиции отца, цель которой – сбор редких животных со всей галактики

- Сочинения

- По литературе

- Лермонтов

- Лирический герой Лермонтова

Сочинение Лирический герой Лермонтова (в поэзии, стихотворениях)

Михаил Юрьевич Лермонтов творил в рамках направления романтизм, поэтому для лирики писателя характерен романтический лирический герой. Герой Лермонтова обладает всеми необходимыми многообразными чертами романтического героя.

Самая яркая из них — это одиночество. Лирический герой Лермонтова всегда одинок, а в произведениях «Дума», «И скучно и грустно…» одиночество становится обязательным условием его жизни, принципом. Причиной одиночества является стремление к самоанализу, изучению себя, которое, по мнению поэта, не всегда заканчивается хорошо. При этом эти черты характерны для поколения Лермонтова, поэтому в этом отношении его лирический герой — это портрет поколения, собирательный образ.

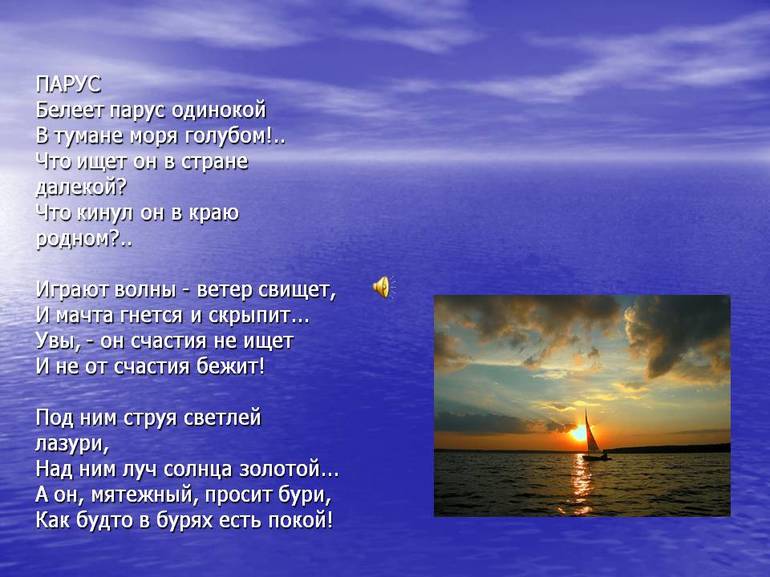

Лирический герой Лермонтова всегда с чем-то борется. Например, в стихотворении «Парус» судно сперва борется с бурной стихией, а затем само ищет бури. Это идеально описывает лирического героя автора, который сам не понимает, чего он хочет. Постоянный самоанализ приводит к разладу в его душе, психологическому кризису.

Лирический герой Лермонтова всегда противопоставлен окружающим, как, например, в стихотворении «Как часто пестрою толпою окружен…» он сравнивается с толпой, одетой в маски. Образ маски символизирует праздность окружающего мира, его бездуховность, аморальность, которые были неприемлемы для лирического героя.

С этой темой связана и тема смерти, которая рассматривается автором как гибель духовная. По мнению автора, самое страшное, что может случиться с человеком — это развращение праздной жизнью, бездуховность и сосредоточенность на мирских ценностях, которые ведут к моральному разложению личности. Лирический герой Лермонтова всегда боялся, что его идеалы не претворятся в жизнь, а его личность окунётся в пучину обыденности и пошлости.

Бунтарская сущность героя проявляется и в его неверии в Бога. Например, в произведениях «Демон» и «Мцыри». Именно это и является причиной их неопределённости в этом мире, именно неверие и заставляет лирических героев бродить по миру, чтобы найти покой и умиротворение.

На примере поэмы «Мцыри» видно, что на лирического героя влияет природа. Он вдохновляется её красотой и ищет у неё силы, стимул жить и бороться.

Лирический герой Лермонтова — это сложный романтический образ, для которого характерно одиночество, борьба, противопоставление окружающим и единение с природой.

Лирический герой Лермонтова

Несколько интересных сочинений

- Сочинение Какова роль исторических памятников?

У человечества всегда была потребность ставить памятники. Особенно часто их возводили в честь знаменитых исторических деятелей. В нашей стране такие памятники есть во всех больших и малых городах. Какова же роль этих сооружений?

- Анализ рассказа Житкова Как я ловил человечков

Произведение Бориса Степановича Житкова «Как я ловил человечков» — увлекательное, легкое для восприятия человека любого возраста, так как является знакомым каждому читателю своим эпизодом, ситуацией, в которой мог оказаться в детстве любой человек.

- Сочинение Можно ли простить измену в любви

В жизни существует множество вечных тем и проблем, на которые человек никогда не найдёт ответы. Например, война и мир, любовь и ненависть, добро и зло. Можно бесконечно рассуждать на эти темы

- Мой друг Вася от имени Валека (сочинение Короленко Дети подземелья)

Меня зовут Валик. Я живу в городском подземелье с самого раннего детства из-за бедности. Родители мои умерли, зато у меня есть младшая сестричка, которую многие ласково называют Марусей. Жизнь у нас очень тяжелая, но мы, если быть честным, привыкли.

- Образ и характеристика Ковалева в рассказе Нос Гоголя сочинение

Основным персонажем произведения является Ковалев Платон Кузьмич, представляющийся писателем в образе коллежского асессора.

План сочинения: Лирический герой поэзии Лермонтова

Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова

I. Вступление

Лирический герой – это образ поэта в его лирических произведениях. (Подробнее см. Словарик.)

II. Главная часть

1. Лирический герой Лермонтова – типичный романтик. Поэтому в его лирике так сильны мотивы одиночества, непонятости, предчувствие трагического конца и т.п.

2. Лирический герой Лермонтова ощущает себя человеком необыкновенным, стоящим над толпой. (Подробнее см. план на тему “Тема гордого одиночества в лирике Лермонтова”.)

3. В отличие, например, от оптимистической лирики Пушкина лирический герой Лермонтова – пессимист. Он не находит радости ни в чем, ощущает жизнь как “пустую и глупую шутку”. Эти настроения особенно ярко выразились в стихотворении “И скучно, и грустно…” В любом явлении Лермонтов склонен видеть прежде всего трагические стороны: будь то любовь (“Нищий”), молодость (“Отчего”), собственная судьба (“Не смейся над моей пророческой тоскою…”) или судьба родины (“Настанет год, России черный год…”).

4. Лирический герой Лермонтова – человек своего поколения, поколения 30-х годов. Эта эпоха, последовавшая за разгромом декабристского движения, характеризуется как политической реакцией, так и общим упадком общественных настроений. Типичным для этой эпохи становится пересмотр прежних возвышенных идеалов, равнодушие к жизни, даже отчаяние.

Эти настроения эпохи отразились в одном из лучших стихотворений Лермонтова “Дума”, глубоко пессимистичном по своему пафосу.

5. Поэзию Лермонтова отличает не только пессимизм. Его лирический герой во многих стихотворениях предстает человеком с тонкой, нежной душой, способной чувствовать высокое и прекрасное. Особенно это проявляется в пейзажной лирике (“Из Гете”, “Когда волнуется желтеющая нива…”, “Выхожу один я на дорогу…” и др.). (Подробнее см. план на тему “Человек и природа в творчестве М.Ю. Лермонтова”.)

III. Заключение

Лирический герой Лермонтова своеобразен и ни на кого не похож. Он открывает читателю такие сферы чувств, мыслей и переживаний, каких мы не найдем ни у кого другого. Это – признак действительно великого поэта.

Loading…

План сочинения: Лирический герой поэзии Лермонтова

Поэзия в жизни Лермонтова

Поэзии какого бы то ни было автора свойственно быть его решением внутреннего конфликта; написанием различных сочинений поэт может освободить себя от скопившегося груза впечатлений, мыслей и прочих рассуждений.

Лирика становится неотъемлемой частью человека, сочиняющего стихи — для него это в итоге оказывается единственным способом отойти от обыденной рутины и скучной жизни, найти, хотя бы ненадолго, то самое желаемое душевное спокойствие.

Лермонтовская поэзия, в этом случае, выделяется некоторыми особенностями, которые стали прорывными и новаторскими в его время. Лермонтов не боялся вынести на оценку публики свои неразрешимые внутренние столкновения и открыть душу. В этом автору, конечно, на помощь приходит некий лирический персонаж, который всегда, в любом произведении является олицетворением самого поэта, его мыслей и чувств, ведь лирика это и есть своеобразное отражение его души.

Предназначение лирического героя

Если кратко, лирический герой нужен для того, чтобы читатель смог отождествлять себя с происходящим; основной чертой образа такого героя является то, что он не привязан к чему-то определённому, как, например, обыкновенный литературный персонаж. Читатель может легко поставить себя на место героя в лирике и тем самым полностью понять его и в конечном счёте, самого автора. Для зрителя, подобный герой — способ «связаться» с поэтом, для поэта — способ выразить свои мысли понятно для читателя.

Совсем необязательно такой герой должен выносить страшные муки. Взять, к примеру, стихотворение «Чуткая душа» Саши Чёрного. Здесь перед читателем предстоит картина взаимодействия людей и животных, в принципе, а сделано это при помощи понятной даже детям ситуации, где персонаж «беседует» с котом. То, каким кот предстаёт в восприятии лирического героя, раскрывает самого автора и его отношение и к людям, и к животным. Таким образом, становится понятно, что герой в лирике это сам автор, просто помещённый в обстоятельства его творения.

Если, например, делать характеристику какого-либо героя поэзии, то можно очень быстро прийти к каким-то чертам, близким самому автору, творцу этого героя. Всё как раз потому, что этот самый герой и есть автор, который, благодаря поэзии, может общаться с читателем практически напрямую. Это и многое другое Михаил Лермонтов использует в своём творчестве, дабы читатель мог лучше его воспринимать и, чтобы самому быть с читателем как можно ближе.

Своеобразие лермонтовской романтики

Во время Лермонтова, в первой половине XIX века, в литературе среди направлений доминировал, конечно же, романтизм. Этому способствовали и Пушкин, и Жуковский, и сам Лермонтов, однако, последний не собирался мириться с рамками и правилами заданной обстановки и привносил в устоявшуюся романтику новые необычные аспекты. Например, если взять единственное прозаическое произведение поэта «Герой нашего времени» то можно заметить, что та же разбитая хронология событий является настоящим новаторством, которое потом ляжет в основу нынешнего модернизма и постмодернизма.

Лирический герой поэзии Лермонтова, как и его творчество были неординарными и смелыми. Поэт не боялся быть откровенным и писал обо всём, что его тревожило, не загоняя себя в рамки цензуры. За свою жизнь он успел написать огромное число стихотворений, но делать анализ каждого из них не требуется, достаточно рассмотреть наиболее значимые как для читателя, так и для самого автора.

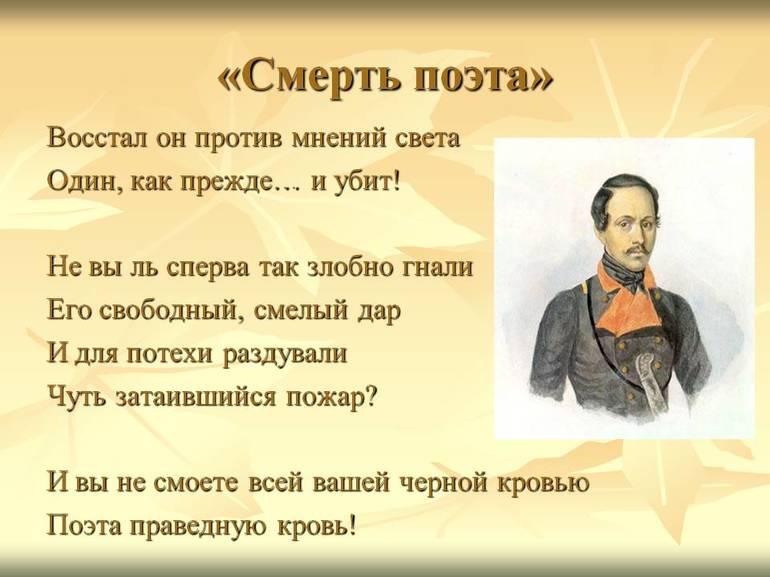

- «Смерть поэта» — стихотворение, посвящённое смерти Пушкина и вине общества в смерти великого поэта. Написано в 1837 году, а впервые опубликовано в 1852.

- «Бородино» — посвящено Бородинскому сражению 1812 года. Написано в 1837 году.

- «Дума» — социально-философское стихотворение о времени, 1893 год.

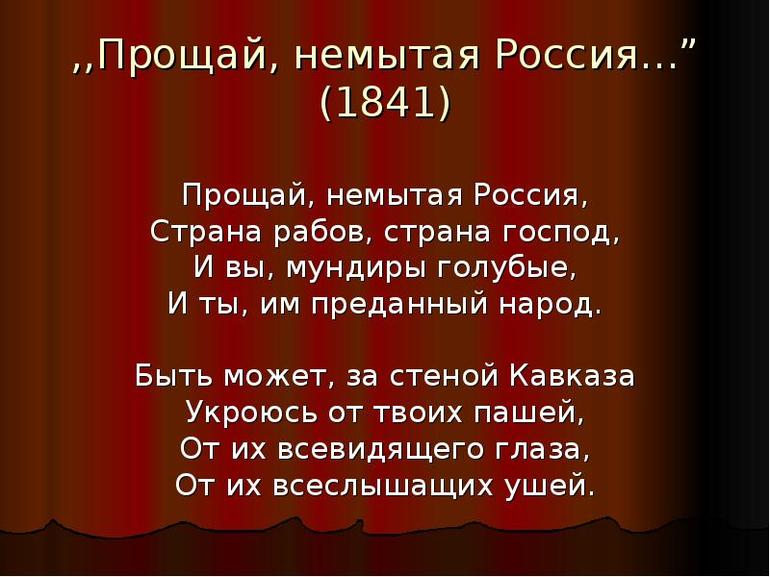

- «Прощай, немытая Россия…» — нашумевшее стихотворение, посвящённое России, её народу и правительству. Написано в 1840—1841 гг. Опубликовано в 1887-м.

- «Из Гёте (Горные вершины)» — философское стихотворение, написанное в конце 1840 года.

- «Парус» — пример романтической поэзии Лермонтова. Это стихотворение поэт сочинил в 18 лет, в 1832 году.

- «Выхожу один я на дорогу…» — некий лирический итог всех исканий в жизни поэта. 1841 год.

- «Демон» — поэма, над которой автор работал почти всю свою жизнь. Написано, в итоге, в 1839.

- «Мцыри» — романтическая поэма Лермонтова 1840 года.

- «Ангел» — стихотворение об одиночестве человека, которое Лермонтов написал в 16−17 лет, в 1831 году.

Каждое стихотворение имеет свои неповторимые особенности, в каждом из них Лермонтов раскрывается как-то иначе, по-новому. В том числе, это касается и героя поэзии, который везде разный — он может быть кем угодно, от реально действующего лица до безликого рассказчика.

Авторский облик

Получается, что если лирический герой — отражение самого автора в произведении, то нетрудно сделать вывод, что этот персонаж будет меняться от сочинения к сочинению и с течением времени приобретать другие черты характера или, вообще, представать другим, новым человеком. Герой поэзии Лермонтова прошёл огромный путь от романтически настроенного юноши-максималиста до отчужденного и одинокого зрелого мудреца.

Охарактеризовать как-нибудь общо героя Лермонтова достаточно трудно. В каждом произведении он представляется по-разному, олицетворяет разные состояния самого автора. Однако, если обратить внимание на то, какие черты характерны для лирического героя Лермонтова, следует выделить следующее:

- Одиночество. Персонаж Лермонтовской поэзии почти всегда страдает от одиночества. Конечно, сложно сказать, что он недоволен отрешённостью от социума, ведь он практически сознательно выбирает «изгнание».

- Опустошённость. Герой Лермонтова зачастую пуст внутри. Он не видит в жизни идеализированного смысла и не стремится к личному счастью. Этот персонаж, обычно, сам решил «опустошить» свою жизнь, так как не видел других в ней «развлечений».

- Противоречивость. Персонаж Лермонтова всегда противоречив. Ярчайшим примером здесь является Печорин, который способен вызывать у читателя самые разные и противоположные друг другу чувства, от сопереживания до настоящей ненависти и презрения.

- Отчуждённость. Герой Лермонтовской поэзии независим от людей, он, в целом, даже не нуждается в общении и находит это не самым интересным в жизни. Однако героини произведений Лермонтова, зачастую, «ломают» это независимость и вызывают у героя чувства.

Пустующий духовный мир

Лирический герой в стихотворениях Лермонтова предстаёт по-разному, но почти всегда можно понять, что это человек, который не может заполнить какую-то дыру в своей душе. Он пытается найти смысл в жизни и стать «как все», но у него это либо получается с большим трудом, либо не выходит вообще. На вопрос, почему подобные темы так часто проникали в поэзию Лермонтова, ответ прост: поэт сам переживал нечто подобное, он так же, как и его персонажи искал смысл в жизни, с трудом общался с неинтересным ему обществом и был противоречив.

Поэзия Лермонтова проходится в школе достаточно углублённо, однако, более всего стоит выделить старшие классы, так как именно там проходят наиболее значимые и серьёзные произведения поэта, в том числе и прозаический роман «Герой нашего времени». Сам поэт является, несомненно, сильной и свободной личностью, что отлично выражается в его многогранном и глубоком творчестве.

Мы изучаем — План сочинения: Лирический герой поэзии Лермонтова. Подсказки школьнику

Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова

I. Вступление

Лирический герой это образ поэта в его лирических произведениях. (Подробнее см. Словарик.)

II. Главная часть

1. Лирический герой Лермонтова типичный романтик. Поэтому в его лирике так сильны мотивы одиночества, непонятости, предчувствие трагического конца и т.п.

2. Лирический герой Лермонтова ощущает себя человеком необыкновенным, стоящим над толпой. (Подробнее см. план на тему Тема гордого одиночества в лирике Лермонтова.)

3. В отличие, например, от оптимистической лирики Пушкина лирический герой Лермонтова пессимист. Он не находит радости ни в чем, ощущает жизнь как пустую и глупую шутку. Эти настроения особенно ярко выразились в стихотворении И скучно, и грустно… В любом явлении Лермонтов склонен видеть прежде всего трагические стороны: будь то любовь (Нищий), молодость (Отчего), собственная судьба (Не смейся над моей пророческой тоскою…) или судьба родины (Настанет год, России черный год…).

4. Лирический герой Лермонтова человек своего поколения, поколения 30-х годов. Эта эпоха, последовавшая за разгромом декабристского движения, характеризуется как политической реакцией, так и общим упадком общественных настроений. Типичным для этой эпохи становится пересмотр прежних возвышенных идеалов, равнодушие к жизни, даже отчаяние.

Эти настроения эпохи отразились в одном из лучших стихотворений Лермонтова Дума, глубоко пессимистичном по своему пафосу.

5. Поэзию Лермонтова отличает не только пессимизм. Его лирический герой во многих стихотворениях предстает человеком с тонкой, нежной душой, способной чувствовать высокое и прекрасное. Особенно это проявляется в пейзажной лирике (Из Гете, Когда волнуется желтеющая нива…, Выхожу один я на дорогу… и др.). (Подробнее см. план на тему Человек и природа в творчестве М.Ю. Лермонтова.)

III. Заключение

Лирический герой Лермонтова своеобразен и ни на кого не похож. Он открывает читателю такие сферы чувств, мыслей и переживаний, каких мы не найдем ни у кого другого. Это признак действительно великого поэта.

Все сочинения

Герой поэзии Лермонтова смел и вольнолюбив, он жаждет нового, он романтик. Но увлечение романтизмом — отражение не жизненного, а духовного опыта поэта. Лирический герой предстает как герой своего времени, он выражает в себе самые важные черты целого поколения, он — образ поколения, он узнаваем и нужен современникам. В лирическом герое всегда есть черты, свойственные многим людям, в какое бы время они ни жили. А лермонтовский герой становится нужен не только современникам, но и последующим поколениям.

Лирический герой Лермонтова уникален. Он удивительно цельный, это единая личность, проходящая через всю лирику поэта. Не каждый поэт может похвастаться этим, даже у Пушкина лирический герой меняется на протяжении творческого пути.

Мир лирического героя Лермонтова составляет постоянная и напряженная борьба полярно противоположных начал:

он мечтает о свободе, но в тоже время говорит о ее отсутствии;

он хотел бы любить, но любовь трагична;

хотел бы почувствовать единство с миром, а вместо этого бросает вызов обществу;

хотел бы почувствовать себя частью жизни, но ощущает глубочайшее одиночество;

хотел бы ощутить единство с миром природы, но понимает, что человеку нет места в ее гармонии;

постоянно чувствует стремление к вере и обращается к поиску Бога, но и здесь его ждет разочарование.

Мотив одиночества очень силен в творчестве Лермонтова. Лирический герой обречен быть одиноким в любви, ведь он в ней разочарован:

Любить… но кого же?.. на время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

(«И скучно, и грустно», 1840)

Помимо любовной лирики, очень ярко тема одиночества проявляется в стихотворениях «Узник», «Листок», «Выхожу один я на дорогу» и многих других.

В стихотворении «Утес» (1841) Лермонтов сравнивает себя с одинокой скалой, выражая весь масштаб своего одиночества:

Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко

И тихонько плачет он в пустыне.

Также в лирике Лермонтова часто встречается тема одиночества личности внутри целого поколения. В стихотворении «Дума» автор говорит о безыдейности, пассивности и вялости своего поколения:

Едва касались мы до чаши наслажденья,

Но юных сил мы тем не сберегли;

Из каждой радости, бояся пресыщенья,

Мы лучший сок навеки извлекли.

Это основные черты, характерные для лирического героя Лермонтова, который бросает вызов всему миру, находя себя лишь в борьбе и в отрицании. Мотив борьбы очень ярко проявился в стихотворении 1836 года «Парус». Парус — это символ мятущейся души лирического героя. Он сначала борется со стихией, а когда она умолкает, будто бы просит ее вернуться, как будто в борьбе с ней и заключается весь смысл его существования:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой: —

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Поэзия Лермонтова начала формироваться в эпоху романтизма, которая и оказала огромное влияние на творчество поэта.

Чаще всего перед нами герой внутренне одинокий и противостоящий окружающему миру. Лирический герой Лермонтова – вечный странник, его удел изгнание, вынужденное или добровольное. Его путь не имеет конечного пристанища, это вечный поиск, вечное стремление, но никогда не обретение. В стихотворении «Парус» прежде всего обращает на себя внимание абсолютная неслиянность мира природы и мира лирического героя. «В тумане моря голубом» – так предстает мир первой строки. Само слово «туман», а также эпитет «голубом» указывает на покой, умиротворение, в то время как парус находиться на перепутье между родным краем и «далекой страной», между прошлым и будущим.

Море второй строфы бурное, играющее волнами, говорит о жизни, движении, в то время как строчки «увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит» отражают состояние потерянности героя, находящегося в тупике. Мир природы третьей строфы – яркий, праздничный, ликующий, но именно такой мир, в котором, казалось, можно быть счастливым, абсолютно отвергаем парусом, который жаждет прямо противоположного – стояния бури. В этом живом, изменяющемся, то бурном и неукротимом, то праздничном и умиротворенном мире парус одинок. Он находится между взаимоисключающими «половинками» мира: бурей и покоем, чужой далекой страной и родным краем, прошлым и будущим. Ни одна из этих «половинок» не станет для паруса берегом: желание его найти покой в буре обречено не потому, что буря невозможна, а потому, что и в буре парусу не найти счастья, на что указывает скептическое и горькое «как будто» в последней строке.

Для лирического героя Лермонтова не остается в мире вещей, существование которых несло бы ему радость и успокоение. В стихотворении «И скучно и грустно» все: желания, любовь, страсть, радость, муки – переходящее, обессмыслено, в мире остались лишь одиночество, пустота, скука и грусть. Разочарование в человеческих чувствах, разочарование в самой жизни неотделимо от разочарования в самом себе. Для героя ни где не находиться опоры – и в своем внутреннем мире тоже.

Человек у Лермонтова всегда испытывает душевные муки и страдания. Он задаётся вопросом, где истинный смысл жизни, да есть ли он вообще. Лирическому герою сложно понять стремления людей и цель их жизни. Он испытывает горечь и боль за свое поколение, которому суждено жить в безрадостной действительности, отнимающей у человека возможность действия, борьбы. Герой видит, что у него нет ясных идеалов. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» начинается с описания величественной и пустынной ночной природы. Это не пейзаж природы в обычном понимании этого слова, это описание особого мира космоса, Вселенной. Величие, покой, гармония мира рождает желание гармонии и в душе поэта, уставшей от боли и горечи. Сон, покой – это особое состояние души, когда человек остается наедине с собой и миром, состояние самоуглубления, саморастворения в природе, которое по Лермонтову, и есть сама жизнь.

Лирический герой у каждого поэта свой, его характер зависит от его индивидуального мироощущения, а образ лирического героя претерпевает изменения в процессе эволюции мировосприятия автора или же его творческого пути. В мыслях и настроениях лирического героя всегда есть характерность или обобщённость, определяющая весь облик героя. Лермонтовский герой обладает особым внутренним единством и цельностью. Поскольку лирика Лермонтова явилась взлётом русского романтизма, то лирический герой поэта — это герой-романтик, наделённый всеми отличительными чертами романтика: он борец, страдалец, мятежник, он уверен в своей избранности:

Я рождён, чтоб целый мир был зритель

Торжества иль гибели моей…

Однако особенно сильна в образе романтического героя Лермонтова тема одиночества:

Одинок я — нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнём.

Мотив одиночества, вырастающий в целую тему, звучит на протяжении всей лирики поэта, начиная с юношеского «Одиночества» (1830) и кончая одним из последних стихотворений — «Выхожу один я на дорогу…».

В стихотворениях ранней поры лирический герой несёт в себе биографические черты автора, переживания героя максимализи- рованы, что подчёркивает романтическую суть лирики этого периода. Центральный образ стихотворения «Парус» двупланов — это и парус, что «белеет в тумане моря голубом», и одновременно человек с определённой судьбой и характером, размышления о котором составляют главный смысл стихотворения. Парус — образ аллегорический, символизирующий вечное стремление человека к высшим идеалам, к действию, жажду свободы, борьбы; странничество, бесприютность, одиночество — вот качества и состояния, которые характерны для лирического героя Лермонтова. Герой сочувствует и гордится « мятежным », непокорным судьбе парусом, обречённым на вечное одиночество.

Одиночество человека в мире и стремление лирического героя к действию нашли своё отражение и в стихотворении 1838 года «Дума», однако здесь идея принципиального одиночества личности тесно связана с темой поколения в целом. Герой Лермонтова чувствует свою разобщённость со светской толпой и с поколением, к которому принадлежит. Он обличает пороки этого общества: равнодушие к добру и злу, усталость от бездеятельной жизни, отсутствие мужества и гордости. По мысли лирического героя, главное несчастье его современников в том, что им в наследство достались «ошибки отцов», предавших идеалы верности и дружбы. Каков же выбор для мыслящего человека, обречённого на поражение? Это уход в себя, в личностный мир. Эгоистическое «я» становится мерилом жизни, а эгоистическое отношение к жизни — знамением времени. По мысли лирического героя, трагедия поколения в том, что, переняв бездеятельность прошлого, оно не способно что-либо оставить будущему, за что его ждёт историческое возмездие — осуждение потомка:

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдём без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

Таким образом, лирический герой высказывает отрицание действительности.

В стихотворении «Как часто, пёстрою толпою окружён…» герой Лермонтова противопоставляет окружающей действительности мир своей мечты, «царство дивное», и оттого конфликт лирического персонажа с внешним миром становится более явным. Этот идеал прекрасного живёт в душе поэта и не позволяет ему примириться с фальшивым, порочным обществом, которое может вызвать лишь презрение и негодование. Лирический герой не принимает этот мир ¦ бездушных людей», где нет естественности и искренности («затверженные души »), нет живого чувства — его заменяет холодный разврат (¦бестрепетные руки» красавиц городских).

Романтический конфликт личности и общества усилен у Лермонтова глубоким внутренним конфликтом лирического героя, противоборством контрастных начал в душе человека, поэтому не случайно, что любимым жанром Лермонтова является монолог-исповедь (¦Монолог», «Молитва», «И скучно и грустно…»). В элегии «И скучно и грустно…» тема одиночества расширяется и дополняется мотивами усталости и безысходности. Это стихотворение наполнено афористическими сентенциями, в которых чувствуется фатальная обречённость и разочарованность героя в жизни:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —

Такая пустая и глупая шутка…

В «минуту душевной невзгоды» лирический герой пытается и не может найти вокруг «души родной», его некому поддержать, поэтому им овладевает дух уныния, герой впадает в состояние рефлексии, он скучает в настоящем и ни к чему не стремится в будущем.

Лермонтов отражал в своей лирике и проблемы общественной жизни. Так, в стихотворении 1841 года «Родина» надежды и «отрадные мечтанья» лирического героя связываются не с войнами и «гордым покоем» государства, а с народом. Герой Лермонтова, отрицая Россию «голубых мундиров», утверждает Россию крестьянскую, народную, при этом чёткость в описании официальной России заменяется неопределённостью, лирический герой не может сам объяснить своих чувств: «Но я люблю — за что, не знаю сам». Стремление к единству с народом раскрывается в панораме необъятной деревенской России, рождает горячую, нежную любовь к родной природе, к родным просторам с мелькающими вдоль просёлочных дорог «дрожащими огнями печальных деревень», с «дымком спалённой жнивы», с обозом, кочующим в степи, с «четой белеющих берёз», к простому народу, неустанному и в труде, и в веселье. Таким образом, перед нами возникает образ лирического героя — вечного странника, гонимого со своей Родины и в то же время бесконечно преданного ей.

Тема Родины неразрывно связана с темой родной природы. Пейзажная лирика М. Ю. Лермонтова наполнена одухотворённой красотой, которая является источником душевных сил. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» лирический герой испытывает умиротворяющее воздействие «румяного вечера», «златого утреннего часа», когда кивают головками ландыши и свежий лес шумит при звуке ветерка. Проявление гармонии в природе даёт знак поэту на возможность гармонии в мироздании и собственной душе. О внутреннем просветлённом состоянии лирического героя Лермонтов говорит в последних четырёх строках:

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога…

Поиски гармонии, духовной близости и понимания нашли своё отражение в теме любви и дружбы. Герой испытывает страсть и страдания, которые сопровождают чувство любви. Так, в стихотворении «Нет, не тебя так пылко я люблю…», посвящённом Екатерине Быховец, лирический герой вспоминает свою любимую, «подругу юных дней», которая представляется, скорее, как умершая: разлука оказалась для женщины сродни смерти — продолжающаяся жизнь проходит в печальном молчании, «уста её давно немые», «в глазах огонь угаснувших очей». Если в данном стихотворении речь идёт прежде всего о чувствах и переживаниях самого лирического героя, тов «Молитве» 1837 года лермонтовский герой молится прежде всего о счастье дорогой ему женщины, хотя и сам нуждается в заступничестве:

Не за свою молю душу пустынную,

За душу странника в свете безродного;

Но вручить хочу деву невинную

Теплой заступнице мира холодного.

В аллегорическом «Утёсе» (1841) тема шире, чем просто любовная. Последние слова стихотворения — «в пустыне», то есть месте, где никого рет» — таким образом Лермонтовым вводится тема одиночества, дополняющая любовную тему. Состояние утёса соотносимо с основными чертами лирического героя Лермонтова: мучительное переживание одиночества, ощущение бесприютности, бесплодности существования, мёртвая скука, жгучая и бессменная печаль и тоска.

Стихотворение 1841 года «Выхожу один я на дорогу…» можно считать заключительным произведением, в котором мотивы одиночества доведены до вселенских масштабов. Природа кажется здесь почти космически масштабной, «голубое сияние» придаёт земному пейзажу вселенскую широту: это не просто конкретный пейзаж, не описание звёздной пустынной ночи в горах, а мир, Вселенная, открывшаяся взору лирического героя во всём своём великолепии. В стихотворении природа олицетворяет для героя то, к чему он стремится, но чего не находит в жизни людей: свободу, вечную красоту, гармонию, — он жаждет слияния с ней. Неудовлетворённость жизнью, неверие в возможность счастья заставляют лермонтовского героя искать покоя, но его стремление «забыться и заснуть» проникнуто не мрачной мыслью о смерти, а просветлённым желанием раствориться в природе. Его мечта о свободе, неувядающей любви и вечной жизни кажется достижимой:

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

В этих строках звучит смертельная тоска, трагической усталостью веет от всего стихотворения.

Одно из последних произведений М. Ю. Лермонтова, в котором поэт подводит итоги своей творческой деятельности, — «Пророк» (1841). Влияние пушкинского «Пророка» несомненно, однако стихотворение Лермонтова не похоже на него ни по содержанию, ни по стилю. Лермонтовский герой тщетно пытался «глаголом жечь сердца людей », но люди гонят его прочь, его слушают только звёзды в пустыне, где ему покорна «тварь… земная». Пророка презирают люди, считая его * глупцом », Бог с ним не говорит. Теперь поэт — «осмеянный пророк» («Поэт»), одиночество — его удел. Однако герой Лермонтова остаётся пророком и тогда, когда ему не верят, ибо сам он верен себе и.« завету предвечного ». Поэтому и достоинство пророка, поруганного «толпой», для автора несомненно.

Нередко лирический герой Лермонтова — это демон, символ всех сил зла, но в то же время это и не первоисточник зла, а его порождение («Мой Демон»). Он противопоставлен силам добра, всему прекрасному. На миг озаряя красотой и совершенством, он исчезает, оставляя в душе неясную тревогу и печаль:

И гордый демон не отстанет,

Пока живу я, от меня,

И ум мой озарять он станет

Лучом чудесного огня;

Покажет образ совершенства

И вдруг отнимет навсегда

И, дав предчувствие блаженства,

Не даст мне счастья никогда.

В стихотворениях Лермонтова зло — это символ окружающего мира, враждебного всему живому, чистому и честному.

Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова предстаёт перед нами одиноким человеком, страдающим от своего одиночества и невозможности быть понятым людьми. Это трагическое ощущение лишает его любви и искренних дружеских связей, даже мир и природа враждебны герою. Такое самоосмысление было свойственно мироощущению романтиков, традициям которых следовал М. Ю. Лермонтов на протяжении всего творчества. Проследив развитие образа лирического героя М. Ю. Лермонтова, можно заметить, что если в начале поэтического пути лирический герой — юноша-максималист, которому присущи утрирование происходящего, гиперболизация переживаний, то в творчестве зрелого периода лирический герой становится ближе к людям, усиление масштабов отрицания до вселенских размеров не удаляют лирического героя от земных реалий. В зрелой лирике Лермонтова возникают мотивы умиротворённости, приятия жизни, которые, однако, чередуются с мотивами бунтарства, непримиримости, трагической разобщённости двух миров, пришедшими из лирики раннего периода.

Михаил Юрьевич Лермонтов – мой любимый поэт. Когда я читаю его стихи, то как бы переношусь в таинственный мир, в котором важен каждый звук, каждое слово, каждое движение его души. В такой поэзии можно найти ответ на любой волнующий тебя вопрос. К ней обращаешься в трудные минуты жизни за советом, нравственным наставлением. Здесь можно почерпнуть что-то новое, ощутить то, что ты сам являешься частицей этого необъятного мира. Читая стихи Лермонтова, я всякий раз ловлю себя на мысли, что они не созданы человеком, а как бы возникли из самой природы, поэтому существуют вечно.

В чем же секрет его поэтического дара? Я думаю, что он заключается в постоянном одиночестве Лермонтова, преследовавшем его с детства, поэтому стихи пронизаны глубоким отчаянием, болью и скрытой силой.

Это энциклопедия чувств и переживаний, лирический дневник, в котором запечатлены самые незаметные изменения состояния души. Здесь и любовь, и отчаяние, и гнев, и скорбь, и грусть. В стихотворении “И скучно и грустно” поэт размышляет о смысле жизни, ее жестокости, быстротечности и непредсказуемости:

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды.

Желанья. что пользы напрасно и вечно желать?

А годы проходят – все лучшие годы!

В душе лирического героя все рушится, он приходит к выводу о полной бессмысленности и ненужности жизни, бренности всего земного, ничтожности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – Такая пустая и глупая шутка.

Лермонтовская поэзия многолика. Поражает то, как поэт образно и доступно объяснялся в любви к России, раскрывал глубину своего чувства. Поэт и гражданин, он страдал и переживал, искал ответы на наиболее злободневные вопросы, связанные с судьбой Отечества. Но отношение к Родине у него было противоречивым. Он гордился ее историческим прошлым, героизмом и мужеством народа, защищавшего свою землю до последнего вздоха. Лермонтов любил необъятные просторы России, ее природу. Ему были дороги и милы степи, безбрежные леса и реки:

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

Поэт ненавидел самовластие и тиранию, презирал свое поколение, не способное к борьбе. Эти мысли звучат в “Думе”:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы:

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию – презренные рабы.

Лермонтов был в отчаянии, так как не видел правильного и благополучного пути, по которому могла бы пойти Россия. Его не удовлетворяло ее настоящее, но и не менее безотрадным представлялось будущее. Страдания поэта усиливались в связи с тем, что современники не понимали главного:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Он сознавал свою отчужденность и одиночество. Эти мотивы воплотились в ряде основных образов его поэзии: парусе, пустыне, пальме, утесе и многих других. В стихотворении “Листок” Лермонтов сравнивал свою судьбу с судьбой одинокого листка, обреченного, как и он сам, на скитания:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот наконец докатился до Черного моря.

О своей неприкаянности поэт говорил в стихотворении “Парус”. Он предпочитал жизнь, полную радостей и страданий, спокойному, равнодушному существованию:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой.

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Разлад между мечтами и действительностью был слишком велик. В результате Лермонтов перестал верить во взаимопонимание между людьми и в любовь. Она приносила ему не радость, а грусть:

Я жить хочу, хочу печали

Любви и счастию назло:

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Жизненная трагедия поэта, его внутреннее одиночество определили драматичность его творений и романтическое видение мира. Лирический герой Лермонтова очень похож на него самого. В молодости его сравнивали с Байроном, так как он начал с подражания ему. Поэт вовсе не отказывался от внутреннего родства с ним, но всегда хотел быть иным:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Судьба Лермонтова была более трагична. Он считал себя прежде всего национальным поэтом, обличителем и понимал, что выбранный им путь правдивого художника российской действительности неизбежно повлечет за собой его смерть, которая окончательно довершит разочарование в жизни и поставит точку в поединке Лермонтова с нею.

Итак, все творчество поэта – это его размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда Россия находится на историческом перепутье, когда разрушилось все то, что в течение почти восьмидесяти лет считалось непоколебимым и в чем большинство людей даже не сомневалось. Сейчас особенно остро встали вопросы о путях выхода из экономического и политического кризиса и ответственности каждого человека за судьбу России. Поэтому неудивительно, что к стихам Лермонтова обращаются очень многие. Ведь это поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Особенностью лирики Лермонтова, на мой взгляд, является внутреннее единство лирического героя. Герой постепенно меняется, “движется”, но движение это значительно замедлено по сравнению с развитием лирических героев других поэтов XIX века. К концу творчества в лирике Лермонтова все чаще появляется образ простого, обычного, усталого человека, совсем не похожего на героя ранней лирики. Однако между этими героями существует тесная связь, обусловленная сохранением основных мотивов, тем лирики, которые пронизывают все творчество поэта и формируют образ его героя.

Лирика Лермонтова (наряду с поэзией Жуковского и ранним творчеством Пушкина) явилась взлетом русского романтизма. Это обусловлено тем, что лермонтовский лирический герой — герой романтический. Он наделен всеми отличительными чертами романтика — он борец, страдалец, мятежник, поэт, любовник, даже пророк…

Однако особенно сильна в образе романтического героя Лермонтова тема одиночества:

Одинок я — нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады

Умирающим огнем.

Одиночество приобретает самые разные черты: это и заточение (как в приведенном отрывке), и любовное одиночество, появляющееся во многих любовных стихотворениях, и одиночество человека в мире:

…Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

Во многих стихотворениях (“Дума”, “И скучно и грустно…”) появляется идея принципиального одиночества личности, связанная с темой поколения в целом. Здесь мы сталкиваемся с одной из основных идей Лермонтова — идеей разрушающей душу рефлексии, болезни, убивающей, по мнению Лермонтова, все его поколение в целом и замыкающей личность на себе самой, обрекая ее на одиночество.

Мы иссушили ум наукою бесплодной,

Тая завистливо от близких и друзей

Надежды лучшие и голос благородный

Неверием осмеянных страстей…

Лучшее, что есть в человеке, — его чувства — “исчезают при слове рассудка”, рефлексия убийственна для чувств и веры. Автор причисляет свое лирическое “я” к “заблудшему” поколению, тем самым сравнивая лирического героя с “плодом, до времени созрелым”. Тема ранней смерти — традиционная тема романтической литературы, но Лермонтов вносит в нее нечто свое: он пишет не о ранней физической смерти, а о смерти самого романтического чувства, смерти, вызванной прежде всего неверием и отсутствием цели, отсутствием борьбы:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно малодушны,

И перед властию — презренные рабы.

Мотив борьбы — важнейший мотив всей мировой романтической литературы — получил у Лермонтова разнообразное развитие.

Борьба является сущностью романтической натуры, ее основой: парус (в одноименном стихотворении) борется с враждующей стихией, а стоит буре смолкнуть — парус сам начинает искать и “просить” бури, потому что он “не ищет счастья” и “не от счастия бежит”.

Внутренний разлад в человеке, разлад, о котором мы говорили в связи с темой разрушительной рефлексии, также не может не порождать конфликта и борьбы в душе человека. В стихотворении “Как часто пестрою толпою окружен…” Лермонтов противопоставляет внутренний мир своего лирического героя внешнему реальному миру, одетому в маску:

…Мелькают образы бездушные людей,

Приличьем стянутые маски.

Образ маски и маскарада вообще появляется у Лермонтова очень часто, символизируя ложность и, главное, бездуховность мира, в котором существует лирический герой:

…Как ветхая краса, наш ветхий мир привык

Морщины прятать под румяна…

Тема веры и безверия тесно связана с темой борьбы. Романтический герой Лермонтова бросает упрек Богу в несовершенстве мира:

К чему творец меня готовил,

Зачем так грозно прекословил

Надеждам юности моей?..

Добра и зла он дал мне чашу,

Сказав: я жизнь твою украшу,

Ты будешь славен меж людей!..

Демонический и романтический герои поэм Лермонтова “Демон” и “Мцыри” отрицают Бога, не принимая мира, в котором живут. Однако Лермонтов, видевший причину “блуждающей” личности именно в неверии, в отсутствии идеалов, не мог не привести романтическую личность к согласию с Богом. Именно поэтому лермонтовский лирический герой находит в мире нечто такое, что примиряет его с небесами. Для лирического стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива…” таким примиряющим началом становится природа:

Когда студеный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,—

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога…

Мысль “погружается в сон”, освобождая чувства, а “мирный край”, любовь к нему и единство с ним дают возможность герою “увидеть” Бога.

В некоторых стихах Лермонтова романтическим героем-борцом становится Наполеон. Образ вечного бунтаря, познавшего вершину власти и глубочайшее падение, традиционен для русской романтической лирики. В Наполеоне (как и в образе Байрона) для Лермонтова сочетались все черты романтического героя: бунтарство, бегство, изгнание, борьба со всеми и со всем — и одиночество героя как личности:

…Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,

Пока озарится восток,

И капают горькие слезы

Из глаз на холодный песок…

В русской литературе традиционно взаимоотношения поэта и толпы воспринимались как неизбежный конфликт. Сама же тема занимала почетное место в лирике любого автора, причем образ поэта всегда был сближен с образом лирического героя. Не исключение здесь и Лермонтов, однако разрешение конфликта поэта и толпы у него очень своеобразное. Если толпа традиционно наделялась эпитетом “чернь”, “глухая”, “бездушная”, а в сердце ее вселялась корысть, бездуховная приземленность, то образ поэта сближался с образом пророка, певца, изгнанника.

Лермонтов решает конфликт иначе. С одной стороны, он более уважительно изображает саму толпу:

…Средь них едва ли есть один,

Тяжелой пыткой не измятый,

До преждевременных добравшийся морщин

Без преступленья иль утраты!

С другой — он в стихотворении “Поэт” 1838 года представляет читателю два типа поэтов, утверждая, что каждый век, каждая “толпа” рождает “своего” поэта, что поэт един с толпой, он нужен толпе — и толпа нужна ему. Презрение ктолпе Лермонтов называет той “ржавчиной”, которая разъедает сияющий клинок его таланта.

Лермонтовский поэт — совершенно особый тип лирического героя. В конфликте поэта с миром автор пытается сохранить объективность, не встает однозначно на сторону поэта (за исключением стихотворения “Смерть поэта”, где конфликт развивается иначе — не между поэтом и толпой, а между поэтом и властью, первый становится жертвой, героем и приобретает тем самым все симпатии автора). В конце творчества появляется “осмеянный пророк”, где образ поэта, не выполнившего своего назначения, полностью лишается авторских симпатий.

В целом же, как уже говорилось, к концу творчества все чаще и чаще в лермонтовской лирике начинает появляться совершенно новый тип героя, только на первый взгляд отличающийся от типично лермонтовского.

Новый образ человека простого, обыкновенного и усталого, появляющийся в стихотворениях “Валерик”, “Родина”, “Завещание”, “Соседка”, “Выхожу один я на дорогу…”, глубокими корнями связан с лермонтовским романтическим героем. Старые мотивы героизма, любви, разлуки, свободы получают новое звучание: героизм рассказчика в “Бородино” становится практически будничным, романтическая разлука уступает место наказу другу “все ей рассказать”; лексика романтическая сменяется сниженной, прозаической; тема свободы остается, но связывается это понятие уже не с борьбой, а с покоем (“я ищу свободы и покоя!”).

Таким образом, мы видим, что все отдельные черты лирического героя, всё их изменение подчинено внутреннему, глубинному единству этого героя.

Вся лирика М.Ю. Лермонтова имеет определенную особенность — это тайный мир лирического героя закрытый от потусторонних глаз. Герой старается меняться, «двигаться», но такая деятельность практически ничто по сравнению с постоянным развитием героев иных поэтов XIX века. Конец творчества для Лермонтова определяется появлением обычного, незамысловатого, усталого человека, который ни по каким параметрам не походит на героя его ранней лирики. Но как бы там не было, между совершенно разными образами существует тесное единение, которое несет в себе сохранность главных мотивов, лирических тем, пронизывающих творчество Лермонтова от начала до конца, и создавая образ героя.

Лирика поэта становится своего рода взлетом для русского романтизма. Такой фурор обусловлен тем, что его идеал не только лирический, но и романтический. Внутренний мир героя достаточно богат, и это дает ему возможность нести в себе практически все черты романтика. В произведениях видно, что он борец, поэт, страдалец, любовник, мятежник и даже пророк…

Однако особенно близка образу романтического героя Лермонтова тема одиночества. Причем это чувство в лирических произведениях поэта приобретает разные черты: это любовное одиночество, заточение, и одиночество человека во вселенной.

В таких стихотворениях как «Дума», «И скучно и грустно…» формируется мысль принципиального одиночества человека, тесно связанная с идеей поколения. Здесь нам приходиться столкнуться с одним из ведущих положений Лермонтова — понятием, подрывающим болезни, душу рефлексии, которое, по его мнению, приводит поэта к одиночеству.

Проблема ранней кончины является обычной тематикой романтической литературы, однако Лермонтов вкладывает в нее что-то свое. Поэт конкретно пишет о смерти самого чувства, кончина которого происходит из-за отсутствия цели, борьбы, недоверия, а не о смерти физической.

Мотив борьбы также получил у Лермонтова свое, ни на что не похожее развитие. Борьба становится сущностью романтического героя, его основой. К примеру, парус, что борется со страшною стихией. Ведь стоит буре смолкнуть и парус сам ищет и «просит» ненастья, так как он «не ищет счастья» и не пытается от него бежать.

С темой борьбы тесно объединяется тема веры и безверия. В одном произведении Лермонтова, герой романтический упрекает Всевышнего в несовершенстве мира. Демонические герои поэмы «Мцыри» и «Демон» вовсе отрицают Бога, показывая своими действиями безразличие к миру. Сам поэт находил причину «блуждающего» героя в отсутствии принципов, неверии, которые не могли привести его личность к согласию с Богом и небесами. Именно поэтому лирический герой поэта находит для себя такое, что примиряет его душу с Всевышним. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» в качестве примиряющего начала выступает природа.

Новый облик героя простого, усталого, появляется в стихотворениях «Соседка», «Родина», «Завещание». Этот образ глубоко связан с романтическим идеалом поэта. Почти забытые мотивы героизма, разлуки, любви, свободы обретают иное звучание. В конечном итоге данный идеал так и останется навсегда в сердце Лермонтова.

Михаил Юрьевич Лермонтов — мой любимый поэт. Когда я читаю его стихи, то как бы переношусь в таинственный мир, в котором важен каждый звук, каждое слово, каждое движение его души. В такой поэзии можно найти ответ на любой волнующий тебя вопрос. К ней обращаешься в трудные минуты жизни за советом, нравственным наставлением. Здесь можно почерпнуть что-то новое, ощутить то, что ты сам являешься частицей этого необъятного мира. Читая стихи Лермонтова, я всякий раз ловлю себя на мысли, что они не созданы человеком, а как бы возникли из самой природы, поэтому существуют вечно.

В чем же секрет его поэтического дара? Я думаю, что он заключается в постоянном одиночестве Лермонтова, преследовавшем его с детства, поэтому стихи пронизаны глубоким отчаянием, болью и скрытой силой. Это энциклопедия чувств и переживаний, лирический дневник, в котором запечатлены самые незаметные изменения состояния души. Здесь и любовь, и отчаяние, и гнев, и скорбь, и грусть. В стихотворении “И скучно и грустно” поэт размышляет о смысле жизни, ее жестокости, быстротечности и непредсказуемости:

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!., что пользы напрасно и вечно желать?

А годы проходят — все лучшие годы!

В душе лирического героя все рушится, он приходит к выводу о полной бессмысленности и ненужности жизни, бренности всего земного, ничтожности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка…

Лермонтовская поэзия многолика. Поражает то, как поэт образно и доступно объяснялся в любви к России, раскрывал глубину своего чувства. Поэт и гражданин, он страдал и переживал, искал ответы на наиболее злободневные вопросы, связанные с судьбой Отечества. Но отношение к Родине у него было противоречивым. Он гордился ее историческим прошлым, героизмом и мужеством народа, защищавшего свою землю до последнего вздоха. Лермонтов любил необъятные просторы России, ее природу. Ему были дороги и милы степи, безбрежные леса и реки:

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

Поэт ненавидел самовластие и тиранию, презирал свое поколение, не способное к борьбе. Эти мысли звучат в “Думе”:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы:

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

Лермонтов был в отчаянии, так как не видел правильного и благополучного пути, по которому могла бы пойти Россия. Его не удовлетворяло ее настоящее, но и не менее безотрадным представлялось будущее. Страдания поэта усиливались в связи с тем, что современники не понимали главного:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Он сознавал свою отчужденность и одиночество. Эти мотивы воплотились в ряде основных образов его поэзии: парусе, пустыне, пальме, утесе и многих других. В стихотворении “Листок” Лермонтов сравнивал свою судьбу с судьбой одинокого листка, обреченного, как и он сам, на скитания:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот наконец докатился до Черного моря.

О своей неприкаянности поэт говорил в стихотворении “Парус”. Он предпочитал жизнь, полную радостей и страданий, спокойному, равнодушному существованию:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Разлад между мечтами и действительностью был слишком велик. В результате Лермонтов перестал верить во взаимопонимание между людьми и в любовь. Она приносила ему не радость, а грусть:

Я жить хочу, хочу печали

Любви и счастию назло:

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Жизненная трагедия поэта, его внутреннее одиночество определили драматичность его творений и романтическое видение мира. Лирический герой Лермонтова очень похож на него самого. В молодости его сравнивали с Байроном, так как он начал с подражания ему. Поэт вовсе не отказывался от внутреннего родства с ним, но всегда хотел быть иным:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Судьба Лермонтова была более трагична. Он считал себя прежде всего национальным поэтом, обличителем и понимал, что выбранный им путь правдивого художника российской действительности неизбежно повлечет за собой его смерть, которая окончательно довершит разочарование в жизни и поставит точку в поединке Лермонтова с нею.

Итак, все творчество поэта — это его размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда Россия находится на историческом перепутье, когда разрушилось все то, что в течение почти восьмидесяти лет считалось непоколебимым и в чем большинство людей даже не сомневалось. Сейчас особенно остро встали вопросы о путях выхода из экономического и политического кризиса и ответственности каждого человека за судьбу России. Поэтому неудивительно, что к стихам Лермонтова обращаются очень многие. Ведь это поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Михаил Юрьевич Лермонтов — мой любимый поэт. Когда я читаю его стихи, то как бы переношусь в таинственный мир, в котором важен каждый звук, каждое слово, каждое движение его души. В такой поэзии можно найти ответ на любой волнующий тебя вопрос. К ней обращаешься в трудные минуты жизни за советом, нравственным наставлением. Здесь можно почерпнуть что-то новое, ощутить то, что ты сам являешься частицей этого необъятного мира. Читая стихи Лермонтова, я всякий раз ловлю себя на мысли, что они не созданы человеком, а как бы возникли из самой природы, поэтому существуют вечно.

В чем же секрет его поэтического дара? Я думаю, что он заключается в постоянном одиночестве Лермонтова, преследовавшем его с детства, поэтому стихи пронизаны глубоким отчаянием, болью и скрытой силой. Это энциклопедия чувств и переживаний, лирический дневник, в котором запечатлены самые незаметные изменения состояния души. Здесь и любовь, и отчаяние, и гнев, и скорбь, и грусть. В стихотворении “И скучно и грустно” поэт размышляет о смысле жизни, ее жестокости, быстротечности и непредсказуемости:

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!., что пользы напрасно и вечно желать?

А годы проходят — все лучшие годы!

В душе лирического героя все рушится, он приходит к выводу о полной бессмысленности и ненужности жизни, бренности всего земного, ничтожности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка…

Лермонтовская поэзия многолика. Поражает то, как поэт образно и доступно объяснялся в любви к России, раскрывал глубину своего чувства. Поэт и гражданин, он страдал и переживал, искал ответы на наиболее злободневные вопросы, связанные с судьбой Отечества. Но отношение к Родине у него было противоречивым. Он гордился ее историческим прошлым, героизмом и мужеством народа, защищавшего свою землю до последнего вздоха. Лермонтов любил необъятные просторы России, ее природу. Ему были дороги и милы степи, безбрежные леса и реки:

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

Поэт ненавидел самовластие и тиранию, презирал свое поколение, не способное к борьбе. Эти мысли звучат в “Думе”:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы:

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

Лермонтов был в отчаянии, так как не видел правильного и благополучного пути, по которому могла бы пойти Россия. Его не удовлетворяло ее настоящее, но и не менее безотрадным представлялось будущее. Страдания поэта усиливались в связи с тем, что современники не понимали главного:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Он сознавал свою отчужденность и одиночество. Эти мотивы воплотились в ряде основных образов его поэзии: парусе, пустыне, пальме, утесе и многих других. В стихотворении “Листок” Лермонтов сравнивал свою судьбу с судьбой одинокого листка, обреченного, как и он сам, на скитания:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот наконец докатился до Черного моря.

О своей неприкаянности поэт говорил в стихотворении “Парус”. Он предпочитал жизнь, полную радостей и страданий, спокойному, равнодушному существованию:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Разлад между мечтами и действительностью был слишком велик. В результате Лермонтов перестал верить во взаимопонимание между людьми и в любовь. Она приносила ему не радость, а грусть:

Я жить хочу, хочу печали

Любви и счастию назло:

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Жизненная трагедия поэта, его внутреннее одиночество определили драматичность его творений и романтическое видение мира. Лирический герой Лермонтова очень похож на него самого. В молодости его сравнивали с Байроном, так как он начал с подражания ему. Поэт вовсе не отказывался от внутреннего родства с ним, но всегда хотел быть иным:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Судьба Лермонтова была более трагична. Он считал себя прежде всего национальным поэтом, обличителем и понимал, что выбранный им путь правдивого художника российской действительности неизбежно повлечет за собой его смерть, которая окончательно довершит разочарование в жизни и поставит точку в поединке Лермонтова с нею.

Итак, все творчество поэта — это его размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда Россия находится на историческом перепутье, когда разрушилось все то, что в течение почти восьмидесяти лет считалось непоколебимым и в чем большинство людей даже не сомневалось. Сейчас особенно остро встали вопросы о путях выхода из экономического и политического кризиса и ответственности каждого человека за судьбу России. Поэтому неудивительно, что к стихам Лермонтова обращаются очень многие. Ведь это поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Поэзия Лермонтова начала формироваться в эпоху романтизма, которая и оказала огромное влияние на творчество поэта. Чаще всего перед нами герой внутренне одинокий и противостоящий окружающему миру. Человек у Лермонтова всегда испытывает душевные муки и страдания. Он задаётся вопросом, где истинный смысл жизни, да есть ли он вообще. Лирическому герою сложно понять стремления людей и цель их жизни.

Он испытывает горечь и боль за свое поколение, которому суждено жить в безрадостной действительности, отнимающей у человека возможность действия, борьбы. Герой видит, что у него нет ясных идеалов.

Лермонтов показывает противоречия между внутренними силами, жаждой жизни лирического героя и его невозможностью все это осуществить. Это противоречие накладывает неумолимый отпечаток на облик героя, иссушает его душу, подрывает энергию и цельность чувств («Дума»).

Но, несмотря на внутренние противоречия, лирический герой Лермонтова остаётся человеком, любящим родную землю, её прекрасную природу. Именно мир природы делает героя поистине счастливым и искренним («Когда волнуется желтеющая нива…»):

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, –

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу бога…

Противоречивость отношения к жизни, да и ко всему окружающему проявляется у лирического героя Лермонтова и в любви к родине. С одной стороны, он не принимает «официальной» идеи о том, что Россия почти идеальное государство и видит множество изъянов в жизни страны, для него родина – «немытая Россия, Страна рабов, страна господ…» С другой, это прекрасный мир счастья, добра и простоты («Родина»):

Люблю дымок спалённой жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь жёлтой нивы

Чету белеющих берёз.

Неудовлетворённость и тоска присуща лирическому герою Лермонтова и в любви. Чаще всего перед нами человек, страдающий и мучающийся от испытываемых чувств («К Н.И.»):

Я не достоин, может быть,

Твоей любви: не мне судить;

Но ты обманом наградила

Мои надежды и мечты…

Таким образом, следует говорить об одиночестве и внутренней противоречивости лирического героя у Лермонтова, он находится в постоянном поиске настоящего, но всё же обречён на вечную неудовлетворённость. И только мир природы даёт чувствовать лирическому герою истинную красоту и находить счастье в созидании.

Михаил Юрьевич Лермонтов — мой любимый поэт. Когда я читаю его стихи, то как бы переношусь в таинственный мир, в котором важен каждый звук, каждое слово, каждое движение его души. В такой поэзии можно найти ответ на любой волнующий тебя вопрос. К ней обращаешься в трудные минуты жизни за советом, нравственным наставлением. Здесь можно почерпнуть что-то новое, ощутить то, что ты сам являешься частицей этого необъятного мира. Читая стихи Лермонтова, я всякий раз ловлю себя на мысли, что они не созданы человеком, а как бы возникли из самой природы, поэтому существуют вечно.

В чем же секрет его поэтического дара? Я думаю, что он заключается в постоянном одиночестве Лермонтова, преследовавшем его с детства, поэтому стихи пронизаны глубоким отчаянием, болью и скрытой силой. Это энциклопедия чувств и переживаний, лирический дневник, в котором запечатлены самые незаметные изменения состояния души. Здесь и любовь, и отчаяние, и гнев, и скорбь, и грусть. В стихотворении “И скучно и грустно” поэт размышляет о смысле жизни, ее жестокости, быстротечности и непредсказуемости:

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!., что пользы напрасно и вечно желать?

А годы проходят — все лучшие годы!

В душе лирического героя все рушится, он приходит к выводу о полной бессмысленности и ненужности жизни, бренности всего земного, ничтожности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка…

Лермонтовская поэзия многолика. Поражает то, как поэт образно и доступно объяснялся в любви к России, раскрывал глубину своего чувства. Поэт и гражданин, он страдал и переживал, искал ответы на наиболее злободневные вопросы, связанные с судьбой Отечества. Но отношение к Родине у него было противоречивым. Он гордился ее историческим прошлым, героизмом и мужеством народа, защищавшего свою землю до последнего вздоха. Лермонтов любил необъятные просторы России, ее природу. Ему были дороги и милы степи, безбрежные леса и реки:

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

Поэт ненавидел самовластие и тиранию, презирал свое поколение, не способное к борьбе. Эти мысли звучат в “Думе”:

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы:

Перед опасностью позорно малодушны

И перед властию — презренные рабы.

Лермонтов был в отчаянии, так как не видел правильного и благополучного пути, по которому могла бы пойти Россия. Его не удовлетворяло ее настоящее, но и не менее безотрадным представлялось будущее. Страдания поэта усиливались в связи с тем, что современники не понимали главного:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Он сознавал свою отчужденность и одиночество. Эти мотивы воплотились в ряде основных образов его поэзии: парусе, пустыне, пальме, утесе и многих других. В стихотворении “Листок” Лермонтов сравнивал свою судьбу с судьбой одинокого листка, обреченного, как и он сам, на скитания:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот наконец докатился до Черного моря.

О своей неприкаянности поэт говорил в стихотворении “Парус”. Он предпочитал жизнь, полную радостей и страданий, спокойному, равнодушному существованию:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Разлад между мечтами и действительностью был слишком велик. В результате Лермонтов перестал верить во взаимопонимание между людьми и в любовь. Она приносила ему не радость, а грусть:

Я жить хочу, хочу печали

Любви и счастию назло:

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Жизненная трагедия поэта, его внутреннее одиночество определили драматичность его творений и романтическое видение мира. Лирический герой Лермонтова очень похож на него самого. В молодости его сравнивали с Байроном, так как он начал с подражания ему. Поэт вовсе не отказывался от внутреннего родства с ним, но всегда хотел быть иным:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Судьба Лермонтова была более трагична. Он считал себя прежде всего национальным поэтом, обличителем и понимал, что выбранный им путь правдивого художника российской действительности неизбежно повлечет за собой его смерть, которая окончательно довершит разочарование в жизни и поставит точку в поединке Лермонтова с нею.

Итак, все творчество поэта — это его размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда Россия находится на историческом перепутье, когда разрушилось все то, что в течение почти восьмидесяти лет считалось непоколебимым и в чем большинство людей даже не сомневалось. Сейчас особенно остро встали вопросы о путях выхода из экономического и политического кризиса и ответственности каждого человека за судьбу России. Поэтому неудивительно, что к стихам Лермонтова обращаются очень многие. Ведь это поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Лирический герой Лермонтова

«Нет, я не Байрон, я другой…»

Ни для кого не секрет, что каждый писатель пишет по-своему. Индивидуальный стиль формируется благодаря использованию определённых художественных средств, лексики, самой манеры изложения, и, конечно же, способу создания характеров и персонажей. Говоря о поэтических произведениях, в литературоведении используется термин «лирический герой». Интересно, что лирический герой каждой культурной эпохи является носителем её идеалов. Например, в классицистических произведениях лирический герой, прежде всего, гражданин, ратующий за развитие родного государства, в сентиментализме – тонко чувствующий духовно-нравственный идеал, в романтизме – свободна, неисчерпаемая и бесконечно сложная личность. В русскую литературу романтизм пришёл из западной Европы. Одним из самых известных и значимых европейских поэтов-романтиков считается Джордж Байрон. В русской литературе таковым можно назвать Михаила Юрьевича Лермонтова. Несмотря на то что этих поэтов часто сравнивают, их творческое наследие очень разнится. Романтизм Байрона – это, скорее, реакция и непринятие новой буржуазной действительности, идеализация тоски и деление мира на внешний – греховный — и внутренний – чистый и естественный. Романтические тенденции в творчестве Михаила Юрьевича отразились несколько иначе. Образ лирического героя Лермонтова изменялся на протяжении всей жизни поэта.

В лирике раннего творчества появляется романтический герой-индивидуалист, характерный для Запада. Лирические герои Лермонтова этого периода решительны и бескомпромиссны. Они не принимают действительность, остро реагируют на несправедливость мира, поднимаясь над бытом и реальностью. Это одинокие, свободолюбивые люди, для которых мир, как и у героев Байрона, понимается как состоящий из двух частей. Но у Лермонтова это не грешный и праведный вариант, а мир реальный, который отрицается, и мир идеальный. Интересно, что на ученическом этапе творчества мир лермонтовских героев все ещё делится на две непримиримые части, границу между которыми невозможно разрушить:

«Он был рождён для счастья, для надежд

И вдохновений мирных!— но безумный

Из детских рано вырвался одежд

И сердце бросил в море жизни шумной;

И мир не пощадил — и бог не спас!»

«Он был рождён для счастья, для надежд…», 1832.

В стихотворении «Монолог», которое появилось в 1829 году, эта тема повторяется:

«Средь бурь пустых томится юность наша,

И быстро злобы яд ее мрачит,

И нам горька остылой жизни чаша;

И уж ничто души не веселит».

«Монолог», 1829.

Очевидно, что «пустые бури» олицетворяют мелкие страсти, любовные переживания и интриги, а «яд злобы» — отравляющее действие публики и высшего света на чистую душу, которая в итоге пресыщается всем тем, что может предложить общество.

Появляется мотив свободы как одной из главных ценностей и мотив воли как конечной цели, где душа лирического героя, возможно, обретёт покой:

«Зачем я не птица, не ворон степной,

Пролетевший сейчас надо мной?

Зачем не могу в небесах я парить

И одну лишь свободу любить?»

«Желание (зачем я не птица…)», 1831.

«Но мне богом дана

Молодая жена,

Воля-волюшка,

Вольность милая,

Несравненная;

С ней нашлись другие у меня

Мать, отец и семья;

А моя мать – степь широкая,

А мой отец – небо далекое»

«Воля», 1831.

Одиночество, возведённое в абсолют

Лирический герой в стихотворениях Лермонтова резко негативно настроен по отношению к действительности и обществу своего времени. Изначально это проявлялось в непринятии человечества из-за низких моральных качеств и мелочности каждого человека. Эта точка зрения восходит к реализации романтических тенденций Жуковским. Но, в отличие от романтизма Жуковского, в художественной концепции Лермонтова оппозиция возникает не между героем и абстрактным миром, а между героем и живой, очень яркой реальной средой. Конфликт героя и окружения оказывается неразрешимым, герой остаётся непонятым. Отсюда возникает тема одиночества – пожалуй, самая важная для понимания творчества поэта.

«Один среди людского шума,

Возрос под сенью чуждой я».

«Один, среди людского шума», 1830.

Лирический герой оказывается полностью опустошённым, разбитым праздной жизнью. К нему не приходило вдохновение, потому что «пылкие друзья», своеобразные змеи-искусители, уже нашлись, а значит и душа лирического героя стала глуха к творчеству:

«Я вспомнил прежние несчастья,

Но не найду в душе моей

Ни честолюбья, ни участья,

Ни слез, ни пламенных страстей».

«Один, среди людского шума», 1830.