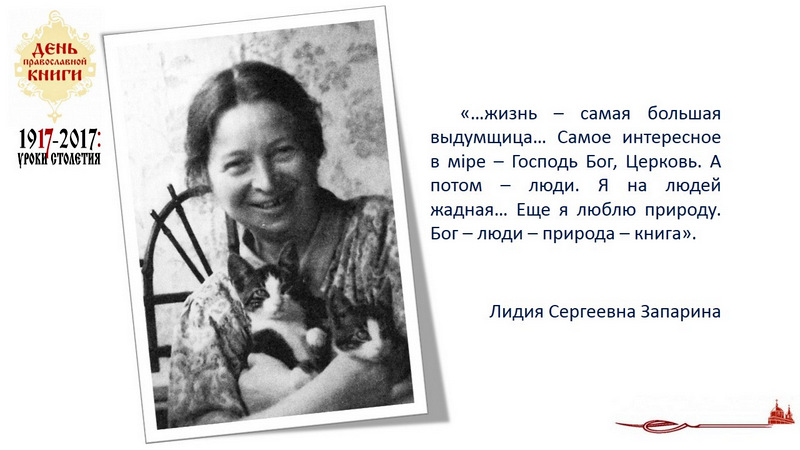

Хотя Лидия Сергеевна Запарина родилась в период царствования императора Николая II — в 1903 году, да ещё в дворянской семье — одной из самых богатых в Харькове, она не смогла учиться в высшем учебном заведении из-за своего происхождения — в стране тогда уже установилась советская власть. Впрочем Лидия получила отличное домашнее образование: её родители были чрезвычайно эрудированными людьми, разбирались в искусстве, среди предков матери были французы, что объясняло впоследствии выбранный писательницей псевдоним — Шостэ. Однако вся семья была предана России — брат Лидии Запариной погиб во время Первой Мировой войны смертью храбрых.

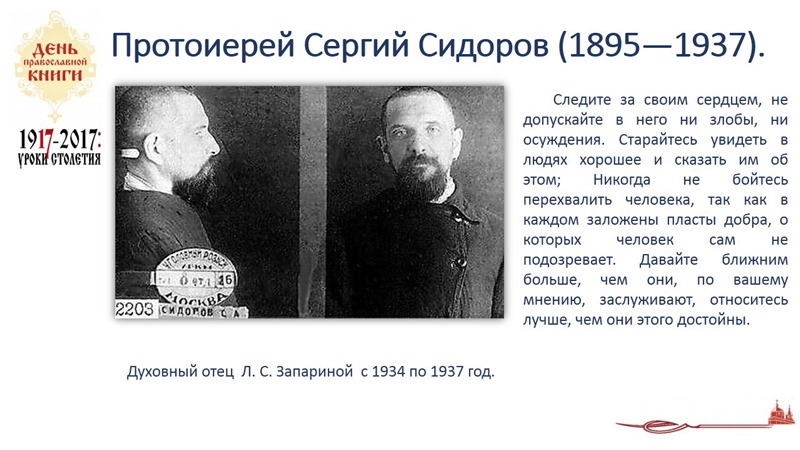

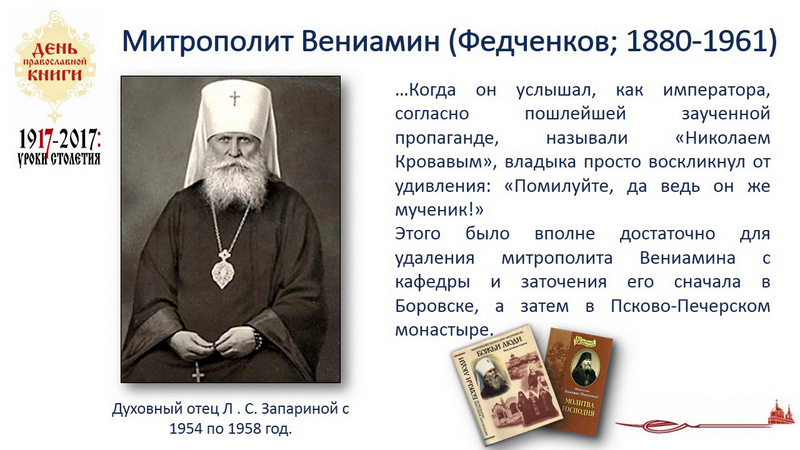

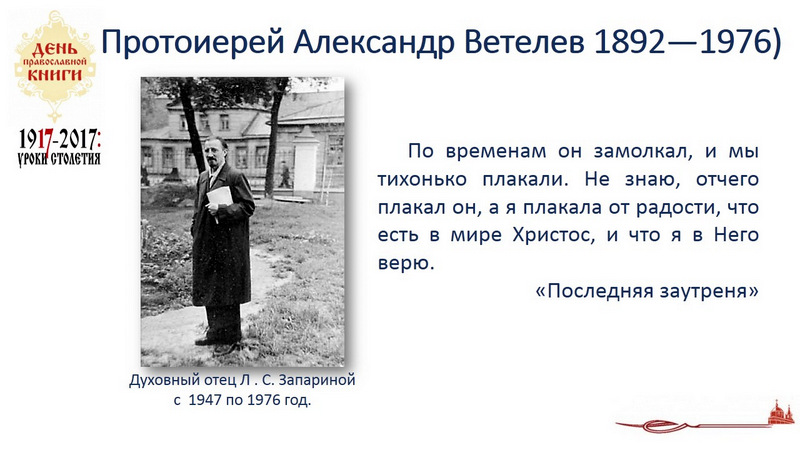

Лидия Запарина с юности трудилась в самых разных местах, но больше всего её привлекали книги, она работала в издательствах, в Книжной палате, но главным делом своей жизни считала писательство. При этом Лидия Сергеевна ничего не придумывала, а записывала свои наблюдения, как действует Божий промысел в жизни людей. За долгую жизнь у неё было несколько духовников: протоиерей Сергий Сидоров, расстрелянный на Бутовском полигоне, известный митрополит Вениамин Федченков, который благословил Запарину на литературный труд, а в конце жизни — протоиерей Александр Ветелев. Всем им нашлось место на страницах её произведений.

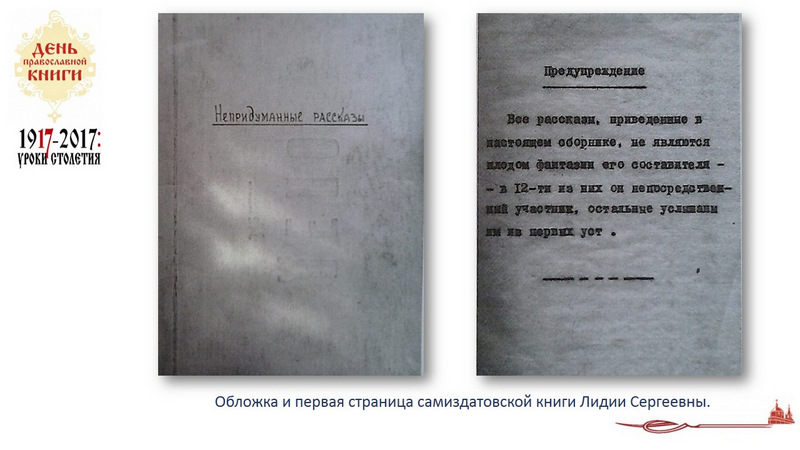

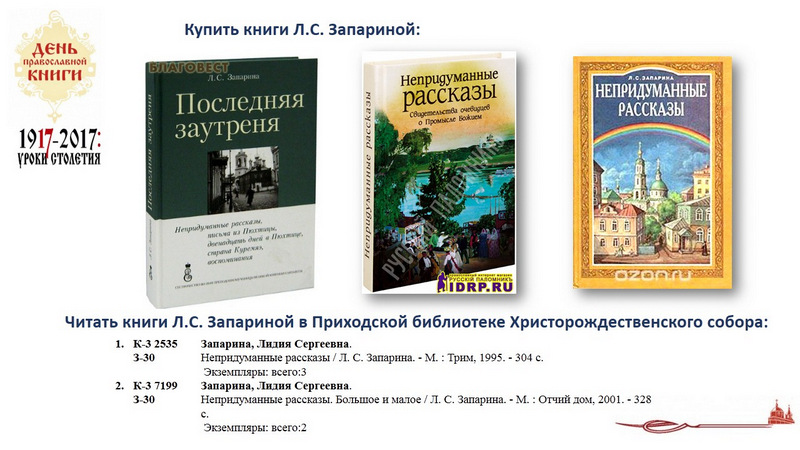

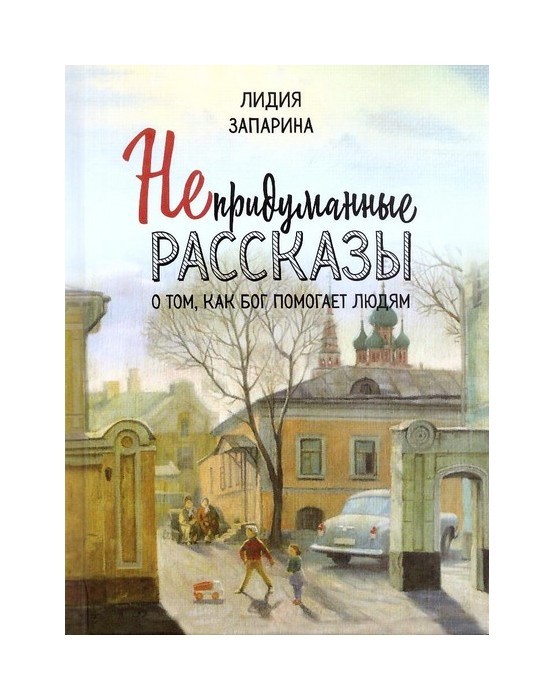

Книга «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям» — плод самоиздатовской деятельности, Лидия Запарина напечатала её на машинке, сама переплела. Сложно было поверить, что такая книга появилась в то время, когда слово «Бог» писалось с маленькой буквы. В середине 50-х годов в жизни Лидии Запариной появилась Эстония — каждый свой отпуск она проводила в Пюхтицком женском монастыре. Новые впечатления вылились в книгу «12 дней в Пюхтице», которая стала составной частью сборника «Последняя заутреня», подготовленного Ольгой Александровной Ветелевой и изданного в 2012 году в издательстве «Православного сестричества во имя преподобномученицы Елизаветы». Также в нём можно прочитать воспоминания автора о тех, с кем довелось повстречаться на жизненном пути.

Лидия Сергеевна Запарина прожила долгую жизнь, скончалась в глубокой старости в 1996 году, в последний путь её провожали многие известные священники.

См. также: Жизнеописания, воспоминания, письма

Непридуманные рассказы

Лидия Запарина

Жили мы очень небогато. Хлеб, и тот мачеха отрезала всегда сама и давала из своих рук к завтраку, обеду и ужину, и только чёрный, а белый лишь в праздники видали. Сахар получали по счету. Строго нас держали, и ослушаться родителей я ни в чем не смела, только в одном им не подчинялась: в воскресенье на весь день убегала из дома.

Проснусь в воскресный день рано-рано (я в тёмной каморочке одна спала), пока ещё никто не вставал, оденусь, тихонечко из дома выскочу — и прямым сообщением в Кремль, в церковь к ранней обедне. И не думайте, что на конке, нет, денег у меня ни гроша, это я пешком отмериваю.

Отстою обе обедни, все молебны отслушаю, панихиды и начну по Кремлю из храма в храм бродить, жду, когда придет мне время идти в Кадаши, там отец Николай Смирнов по воскресеньям устраивал для народа беседы с туманными картинами. Этого я уж ни за что не пропущу!

А есть, между тем, хочется — сил нет, но терпи! Домой вернешься — больше не выпустят. А ведь после туманных картин — как ты на акафист не останешься?! Или к отцу Иоанну Кедрову пойду, там-то уж совсем не уйдёшь — до того хорошо.

Вот после такого-то дня, едва ноги передвигая, и притащишься домой в одиннадцатом часу ночи. Постучишь тихонько-тихонько, мачеха выйдет, дверь откроет и только скажет:

— Опять допоздна доходила! Иди уж скорей! Я тебе под подушку две картошки и ломоть хлеба положила. Начнёшь есть — смотри не чавкай, чтобы отец не услышал. Он тебя весь день ругал и не велел кормить.

Справедливая была мачеха, хорошая, но строгая, конечно.

А один раз до того я наголодалась, что сил моих не было. А времени — только два часа дня. Вот и пришла я в Кремль в Вознесенский монастырь, там мощи преподобной Евфросинии лежали.

Стала я перед ними и прошу:

— Мати Евфросиния, сделай так, чтобы мне есть не хотелось.

Потом подошла к образу Царицы Небесной. А в храме — ни души, только монашки на солее убираются и никому из них меня не видно. Так вот, я к нему подошла, взобралась по ступенечкам, стала и молюсь:

— Царица Небесная, сделай так, чтобы не хотелось мне есть, ведь ещё долго ожидать, пока вечер наступит и я домой вернусь.

Помолилась (мне ведь тогда только двенадцать лет было), схожу по ступенечкам вниз и вижу, что рядом с образом стоит монахиня в мантии, высокая, красивая. Посмотрела она на меня и протянула мне просфору небольшую:

— На, девочка, скушай.

И тихо мимо меня прошла, только мантией зашуршала, и вошла прямо в алтарь. А я стою с просфорой в руках и от радости себя не помню. И надо ещё сказать, что таких просфор я не только никогда в руках не держала, но и не видывала. Какую я могла редко-редко купить? За две копейки маленькую, их пекли целой полосой и потом ножом отрезали.

Ну, пошла я, набрала в кружку святой воды и здесь в церкви в уголочек забралась, да всю просфору с водицей-то и уписала. И думаю я, что дала мне её сама преподобная Евфросиния.

Вексель

Девочку звали Сарой, она была дочерью очень богатых евреев. Кроме неё было ещё пять человек детей. Семья жила в провинции. Отец был крутого нрава, и дети его очень боялись, боялась его и жена.

Однажды отец вышел из дома, собираясь отправиться по какому-то делу, и сунув руку в карман пиджака, вынул вчетверо сложенную бумагу.

— Эх, не хочется возвращаться! — сказал он. — Сара, возьми этот документ, он очень важный, и отнеси в мой кабинет, — позвал он пробегавшую мимо него дочь. — Положи на письменный стол и придави книгой. Да не потеряй, а то голову оторву! — крикнул он вдогонку.

Сара положила бумагу в карман платья и только было направилась к кабинету, как её позвала старшая сестра посмотреть, какую ей подарил жених шляпку. Посмотрев подарок, Сара увидела в окно, что во дворе собрались дети соседей и готовится интереснейшая игра. Забыв обо всём, она присоединилась к играющим. Бумага лежала в её кармане, и она прыгала и играла до позднего вечера. Сброшенное ею на ночь платье горничная отнесла в стирку, а утром дала ей другое.

Садясь за чайный стол, отец удивленно спросил Сару:

— Где та бумага, которую я тебе вчера дал?

Только сейчас Сара вспомнила о ней.

Начались поиски, но Сара хорошо знала, что они бесполезны: бумага была в кармане её платья, и она её не вынимала, а потом платье взяли в стирку. Несомненно, бумага размокла, и её выбросили. Трясясь от страха, она во всем призналась отцу. Он посмотрел на нее и жёстко сказал:

— Это был вексель на десять тысяч рублей. Через две недели я должен его опротестовать. Мне нет дела до того, что его нет, он должен быть. Достань где угодно… или…

Сара закрыла глаза от ужаса. Отец никогда не грозил зря.

Начались дни бесцельных поисков и мук. Вначале этими поисками были заняты все в доме, но, поняв их бесполезность, — оставили. Сара потеряла сон и аппетит. Она перестала играть с детьми, пряталась от всех в дальних уголках огромного сада.

Охотней всего она сидела в том месте, где их участок соприкасался с небольшим двором старой русской женщины. Та жила одна в бедной хибарке, хозяйства у неё не было, бегала только пёстрая кошка, и весело зеленел огород. Качали ветками три яблони, и пышно раскинулись кусты смородины. Женщина постоянно была занята делом на своём убогом дворе, но часто оставляла работу и, встав во весь рост, молилась. Её доброе лицо во время молитвы делалось ещё добрее, часто слезы текли из глаз, она не замечала их, а только осеняла себя крестом. Сара в заборную щель наблюдала за ней, и когда женщина молилась, Саре делалось вдруг легко и радостно; страх перед отцом уходил, но вот женщина кончала молитву, и снова страшные мысли овладевали Сарой, и она шла на речку искать на её берегах место, откуда броситься в воду.

Как-то, когда было особенно тяжело, Сара пришла в заветный угол сада и, повторяя движения женщины, попробовала молиться сама. Она не знала, как это делать, и неумело крестясь, твердила:

— Русский Бог, помоги мне.

Потом она начала Ему жаловаться на своё несчастье и снова просила помочь. Так она начала делать каждый день, что, однако, не мешало ей продолжать ходить на речку, где она предполагала окончить свою жизнь, так как расправа отца была для нее страшнее смерти.

Прошло две недели. Наступило утро рокового дня. Сара не спала ни одной минуты, и как только рассвело, она оделась, оглядела спавших с ней в одной комнате сестёр и тихо вышла из дома.

Солнце только поднималось, во дворе не было ни души, в такую рань все ещё спали. Последний раз оглянулась Сара на родной богатый дом, на сад, на большой двор, весь в надворных постройках, и пошла к калитке. Отбросив засов, решительно взялась за ручку.

Что это? В ручку продета свернутая вчетверо бумага. Сара вынула её и машинально развернула. Вексель… Неужели это тот, что отец дал ей две недели тому назад?! Но ведь он размок в кармане её платья, и его выбросили! Как же он мог попасть сюда?

Забыв страх перед отцом, забыв всё на свете, Сара с криком бросилась в спальню родителей. Всклокоченный, ещё не очнувшийся от сна, отец выхватил из её рук бумагу.

— Вексель, тот самый вексель! — закричал он на весь дом. — Где ты его взяла?

Трясясь всем телом, Сара рассказала. Отец опять принялся рассматривать документ. Всё правильно, ни к чему нельзя придраться, только он чем-то неуловимым отличается от пропавшего: как будто другая бумага, иной почерк.

В доме все проснулись и сбежались в спальню, радостные и возбужденные. Только Сара не радовалась со всеми. Новое чувство чего-то великого и непонятного переполняло её душу. Она опять ушла в свой уголок в саду.

— Это сделал Ты, русский Бог, — шептала она, ей не хотелось идти домой, а хотелось сидеть здесь в тишине и думать об этом необыкновенном Боге, Который пожалел её и сотворил чудо.

Днём отец Сары опротестовал вексель и получил деньги. В доме было весело и шумно.

После этого события Сара очень изменилась. Она стала серьезнее, молчаливее. Мысль о русском Боге не давала покоя. Но она знала, что для того, чтобы стать к Нему ближе, надо креститься. Набравшись смелости, она пошла к священнику и попросила окрестить её.

Священник отказался:

— Вы, барышня, ещё несовершеннолетняя, и без согласия родителей я не имею права это сделать.

Рассерженная Сара пошла к другому священнику и тоже получила отказ, отказал и третий.

Легко им было говорить — согласие родителей. Сара прекрасно понимала, что если бы она заговорила об этом с ними, то в ответ последовали бы только проклятия. Отец и мать были ревностные иудеи, дед был раввином. Семья родителей была одна из самых уважаемых и богатых в городе, отец постоянно жертвовал на синагогу, и в доме у них жили, строго выполняя все требования иудейской веры.

В волнениях и тайных молитвах к русскому Богу прошёл год. От подруги Сара узнала, что недалеко от их города есть женский монастырь.

— Поезжай туда и проси игуменью, чтобы тебя окрестили, — советовала подружка.

Сара решила идти на этот шаг и порвать все отношения с семьей. «Мне скоро шестнадцать лет, я не ребёнок, проживу как-нибудь, Бог поможет».

Собрав все свои деньги (отец давал иногда) и кое-какие вещи, Сара ночью убежала на вокзал. Доехав до нужной ей станции (монастырь находился в нескольких километрах от железной дороги), Сара пешком пошла в монастырь. Она боялась, что если начнёт нанимать извозчика, то это обратит на нее внимание, а как пройти в обитель, подруга ей рассказала, так как не раз бывала там с бабушкой.

В пути Саре повезло: попались богомолки, шедшие туда же, они ей указали и как пройти к матушке игуменье.

С бьющимся сердцем переступила Сара порог игуменских покоев. Молодая послушница, с любопытством оглядев её, пошла доложить матушке.

От волнения Сара не могла стоять.

— Боже, помоги! Боже, помоги! — шептала она, повернувшись лицом к образу.

Не слыхала она за своей молитвой, как открылась дверь, вошла матушка и, остановившись, принялась рассматривать пришедшую. Наконец под её пристальным взглядом Сара обернулась, протянула ей руки и с плачем упала в ноги.

Долго разговаривала с ней игуменья. Рассказ Сары тронул её чуткое сердце. Но самостоятельно решить вопрос о её крещении она не могла. Оставив девушку в своих покоях, игуменья немедленно поехала к епископу.

Епископ был горячий и решительный.

— Крестите, мать, девушку и оставляйте у себя, а то дома её со свету сживут. Делайте всё без огласки. Если родные приедут, девушку не отдавайте, грозить станут — посылайте ко мне.

Так и сделали, как сказал владыка, и родным, когда они приехали за Сарой, ответили так, как было велено.

Прошли годы.

Сара никуда не уезжала из приютившего её монастыря, а вступила в число сестёр обители и пошла трудным монашеским путём.

Умерла она схимонахиней (прожив в схиме много лет), передала этот рассказ одному священнику, который рассказал его моему знакомому, а тот — мне.

Детское горе

Сижу, уткнувшись в нянино плечо, и плачу. А по всему дому разносится мощный баритон отца, который что-то выговаривает матери; она отвечает ему сердитым звенящим голосом.

Всё в нашем большом доме стихло, все притаились, как во время сильной грозы.

— Господи, и когда же они перестанут ссориться? — вздыхает няня. — Не плачь, солнышко! Разве господа первый раз так громко бранятся? Пора привыкнуть. Вон, смотри, как хорошо дети играют в саду, иди к ним.

— Они маленькие, ничего не понимают, а мне тринадцать лет, я знаю, как ужасно, когда папа ссорится с мамой.

— Ну, ты с малых лет не выносила их ссор и всегда принималась плакать, — вспоминает няня и гладит мою голову. — Слышишь, тихо стало. Видно, барин ушёл на свою половину.

— Что из того, что ушёл, завтра всё начнется снова, ведь две недели они ссорятся, не переставая.

Но всё-таки я выхожу в сад. По дороге слышу, как горничная говорит лакею:

— Опять господа каждый у себя обедать будут, а дети — с гувернанткой. И как им не опротивеет такая жизнь?!

Я ускоряю шаг, спасаясь от этих мучительных пересудов, и думаю: «Почему мама и папа в вечной войне?» Мама очень красивая и молодая, папа гораздо старше её, не такой красивый, но зато он известный на всю Россию адвокат, его выступления печатают в газетах; он добрый, умный, его все любят, а мы — дети — обожаем. Несмотря на занятость, он всегда интересуется нашими делами. Любит собирать нас около себя и рассказывать о Христе. Как он необыкновенно говорит о Нём! Когда начинаются такие беседы, вся прислуга потихоньку собирается у закрытой двери, чтобы послушать о Господе. Некоторые даже плачут, это няня говорила. Папа часто ходит в церковь, водит туда нас и радуется, когда в нашем доме бывает духовенство.

Мама не в восторге от такого общества, ей нравятся балы, приемы. Я стараюсь не пропустить тот момент, когда она в бальном платье с длинным шлейфом выходит в гостиную, где отец во фраке уже поджидает её, чтобы вместе ехать на бал или в театр. Она тогда бывает особенно красивая. А потом родители вдруг ссорятся, и все мы от этого мучаемся.

Вечер. У мамы гости, кто-то играет на рояле, а папа после ссоры уехал в Петербург. Нам хорошо здесь, в имении. Сейчас лето, в гимназию ходить не надо, развлечений много. А папа каждое утро уезжает в город к себе в контору или в суд и возвращается только к вечеру, усталый и бледный.

Ложусь в постель, но засыпаю только после того, как под нашими окнами останавливается экипаж. Это вернулся папа. На сердце сразу приходит покой.

Под утро вижу сон. Проснувшись, сижу на кровати. Сон такой, что не могу прийти в себя. Его можно рассказать только папе. Быстро принимаюсь за одевание.

— Наша соня начала просыпаться с курами. Что случилось? — удивляется няня. — И куда ты бежишь, не помолившись Богу?

— Сейчас вернусь, — кричу я и вырываюсь из её старых рук.

Тихонько царапаюсь в папину дверь, она открывается.

— Папочка, можно?

Не поднимая головы, он молча протягивает мне свободную руку. Подбегаю к нему, сажусь на колени и целую его в губы, в глаза, в лоб. Ах, как я люблю тебя, папа!

Расцеловав меня, он внимательно смотрит в мои глаза:

— Что-то случилось?

— Да.

— Говори, я слушаю.

Прижимаюсь головой к его груди и начинаю:

— Мне приснился сейчас необыкновенный сон. Помнишь, ты нам рассказывал о катакомбах, в которых скрывались первые христиане?

— Помню.

— Так вот, мне снится, будто я нахожусь в них. Иду одна, никого нет, полутьма, и мне страшно. Вхожу в большой зал и вижу на тёмной стене, в круге яркого голубоватого сияния, лицо Христа. Я думаю, что это картина, и подхожу поближе, чтобы рассмотреть, но останавливаюсь, пораженная, потому что это не картина, а лицо живого Господа. Мне делается очень страшно, только страх быстро проходит, и вместо него — такая радость, что мне хочется позвать тебя, маму, всех наших, чтобы все радовались, но я быстро забываю про вас и все смотрю и смотрю на Господа… Не могу рассказать, какой Он, лицо Его было таким светлым, что я с трудом смотрела, хорошо видны были только Его глаза, синие, синие, но не такие, как васильки, или небо, и не как море. По-особенному синие, и такие добрые, и печальные, что мне захотелось плакать. Вдруг Господь сказал: «Проси у Меня, чего хочешь». Я упала на колени и попросила: «Господи, сделай так, чтобы папа с мамой никогда не ссорились».

Руки отца, крепко обнимавшие меня, дрогнули.

— Господь ничего не ответил, только продолжал смотреть на меня Своими необыкновенными печальными глазами. Потом лицо Его стало таять, как облако, а я проснулась и скорее побежала к тебе.

Отец молчит; я чувствую, что он волнуется. Он целует меня в макушку, спускает с колен и, не говоря ни слова, выходит из кабинета. Я бегу за ним, но он идёт на половину матери.

Прижимаюсь в коридоре к стене и со страхом жду, что теперь будет. Тихо… Потом вижу, что горничная несёт в мамин будуар её любимый кофейный сервиз на две персоны. Это значит, что папа будет пить кофе у мамы. Помирились! Господи, слава Тебе!.. После этого случая ссоры между родителями возникали реже и быстро кончались примирением.

28 марта 2017 года на встрече приходского клуба «Духовные беседы с о. Антонием» говорили о православной книге и о людях, которые сохранили для нас православную книгу в годы безбожных гонений. Одним из замечательных самиздатовских авторов была Лидия Сергеевна Запарина, близко знавшая многих прославленных и непрославленных святых нашего времени. Её самодельные книжечки с картинками и забавными подписями рассказывают о том, как жили и верили православные люди в 30-70-е гг. прошлого столетия.

Лидия Сергеевна Запарина родилась 17 октября 1903 года в провинциальном городке Изюме Харьковской губернии в дворянской семье. Училась в гимназии, дальнейшего образования получить не смогла из-за своего дворянского происхождения.

Со стороны отца у нас в роду было духовенство. Семья украинско-французская, очень одаренная, чисто дворянская. Наш дом был самый большой в городе. Батя рисовал, был прекрасным актером. Он был чистый хохол. Отличался необыкновенной честностью. Избирался секретарем городской управы. Городом управлял городской голова. И он сам, и его секретарь — выбирались. А у мамы прадед был француз, Шостэ (Под фамилией маминого прадеда-француза Шостэ Лидия Сергеевна опубликовала несколько «Непридуманных рассказов» в журнале Москва, № 2-4 за 1992 год). Брат, Николай Сергеевич, отдал жизнь за Россию. Ушел добровольцем на Первую мировую войну. Был белым офицером. Погиб в Киеве, когда город переходил из рук в руки.

Работала Лидия Сергеевна с семнадцати лет, в том числе в детском саду, в Объединении государственных издательств, в Книжной палате библиографом. Сразу, как появилась возможность, вышла на пенсию, чтобы печатать на машинке и давать людям читать то, что нельзя было прочитать в издающихся книгах.

Первым духовным отцом Лидии Сергеевны был протоиерей Сергий Сидоров (1895 — 1937).

В рассказах «Ступеньки», «В Перловке», «В больнице», «Предсмертное желание», «Исповедь», «Последняя заутреня» речь идет о протоиерее Александре Ветелеве (1892 — 1976), профессоре Московской Духовной Академии, докторе богословия, авторе академических курсов по гомилетике и пастырскому богословию, который также был духовным наставником Лидии Сергеевны.

Непридуманные рассказы.

Лидия Сергеевна усматривала черты Промысла Божия в происходящем. В кругу друзей и знакомых знали, что она собирала и записывала случаи из жизни, которые называла «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям». Начало этим записям положил своим благословением митрополит Вениамин (Федченков).

То было советское время, когда нигде, ни в одном магазине нельзя было купить ни одной православной книги. Даже имя Божие писалось только с маленькой буквы. Лидия Сергеевна перепечатывала на машинке свои непридуманные рассказы и переплетала их в книжечки форматом в половину листа писчей бумаги.

Читать онлайн избранные рассказы⇒

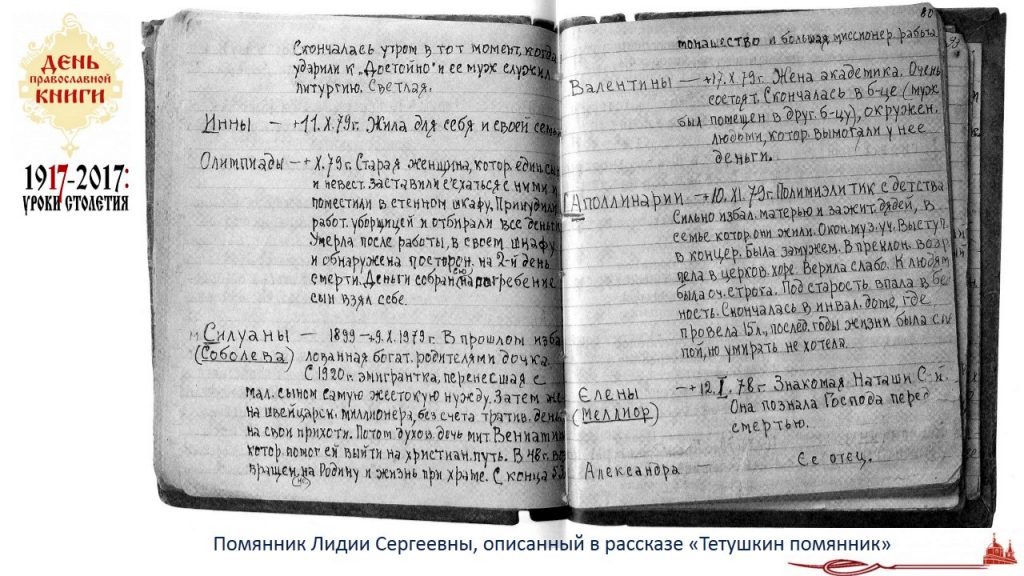

Один из рассказов называется «Тетушкин помянник» — это личный помянник Лидии Сергеевны. Каждое воскресенье и праздник, все родительские субботы она подавала на литургию по нескольку записок, и хотя бы раз в год каждое имя попадало на проскомидию.

Это в своем роде уникальный исторический документ, своеобразная хроника времени, переданная через судьбы людей. Помянник представляет собой общую тетрадь, дополненную несколькими тонкими тетрадками, всего 186 листов: как профессиональный библиограф, Лидия Сергеевна нумеровала свою рукопись не постранично, а полистно. Количество имен, поминавшихся ею, превышает три тысячи.

Структура помянника проста: слева имена, дополненные фамилиями, если они известны; справа дата смерти, если известна, иногда с указанием ее обстоятельств или приичин: «скончался от голода», «убит снарядом в 1942 году», «расстрелян». Все записи сделаны крупными печатными буквами с сокращением многих слов для экономии места.

Среди тех, кого поминала Лидия Сергеевна множество лиц духовного звания, лично знакомых, известных по рассказам друзей, сослуживцы и соседи, а также имена философов, художников, композиторов, русских писателей 19-20 вв.

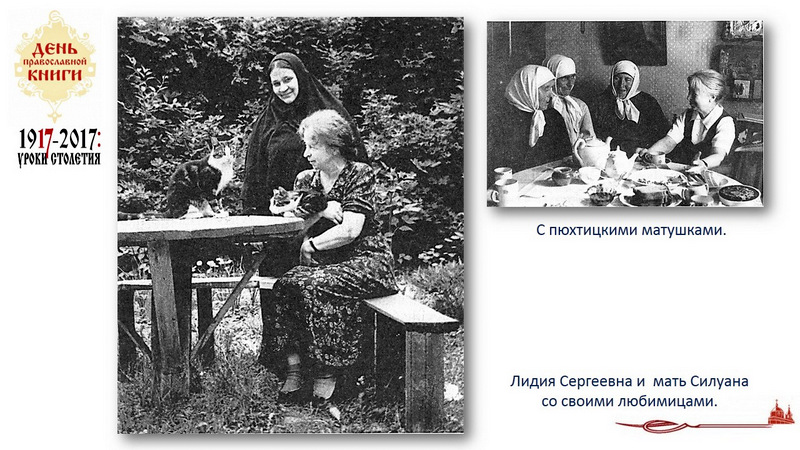

Пюхтица.

Примерно с 1954 года почти каждый отпуск Лидия Сергеевна ездила в Эстонию, в Пюхтицкий Успенский монастырь, а уйдя на пенсию в течение 15 лет бывала там ежегодно.

Лидии Сергеевне Запариной был дан дар слова. Она писала свои рассказы чистым и ясным слогом, они не нуждались ни в какой редакторской обработке. Это — высокая литература. И в то же время в них нет никакого вымысла. Как она говорила, «жизнь — самая большая выдумщица… Самое интересное в мiре — Господь Бог, Церковь. А потом — люди. Я на людей жадная… Еще я люблю природу. Бог-люди-природа-книга».

Погребена на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

Скачать презентацию Бог-люди-природа-книги (.pdf)

Список использованной литературы:

| Запарина, Лидия Сергеевна. Непридуманные рассказы / Л. С. Запарина. — М. : Трим, 1995. — 304 с. |

| Запарина, Лидия Сергеевна. Непридуманные рассказы. Большое и малое / Л. С. Запарина. — М. : Отчий дом, 2001. — 328 с. |

| Запарина, Лидия Сергеевна. Последняя заутреня / Л. С. Запарина. — М. : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2012. — 280 с. |

-20%

Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям. Лидия Запарина

| ISBN: | 978-5-907190-75-7 |

| Автор: | Запарина Л. С. (Л. Шостэ) |

| Бумага: | офсет |

| Вес: | 303 г |

| Год издания: | 2021 |

| Гриф: | ИС Р18-806-0204 |

| Издательство: | Зёрна |

| Количество страниц: | 352 |

| Переплет: | твердый |

| Размер книги: | 126 х 174 х 18 мм |

Артикул: 25259

Наличие:

Есть в наличии

274 руб

219 руб

В корзину

- Описание

- Отзывы (0)

«Непридуманные рассказы» знакомы многим по православному самиздату, по публикациям в журнале «Москва», в других изданиях, отечественных и зарубежных, под псевдонимом Л. Шостэ и без подписи. Их автор — Лидия Сергеевна Запарина, москвичка, родилась в 1903 году. Все рассказы, вошедшие в сборник, за некоторым исключением, или услышаны автором непосредственно от тех людей, с которыми произошли описанные события, или их участником была она сама. В сборник вошли также ее записи разных лет — фрагменты книги «Большое и малое», которые, как и большая часть рассказов, публикуются впервые.

Содержание

Тихие чудеса

Встреча на тихой улице

Непонятая молитва.

Рассказы матери Арсении

Каверны

Неизлечимая болезнь

Детское горе

Обет

Земля отцов

Просфора

Начало

Счастье

Вексель

Нечаянная Радость

Паломничество в Лурд

Псалтирь

Леонид Леонидович

Ордер

Отец Сергий С

Из рассказов отца Сергия С

О себе

О Патриархе Тихоне

О митрополите Петре

О гробнице Александра I

В Киево-Печерской

Лавре

Об изгнании бесов

Случай в деревне

Исповедь

Встреча с новобранцами

Напутствие умирающего

Дети отца Сергия

Старичок

Крестный

Матронушка

В военные годы

Помощник

Бабушка

Рубашка

Скупое сердце

Долг платежом красен

В Неделю жен-мироносиц

Таратайка

Вопрос

В крестильной

На всякий случай

Книга

В последний час

Ступеньки

Прощение

Отвергнутая молитва

На именинах

Родительская часть

Сон

Просьба

Молитва

Тетушкин помянник

Разговор на выставке картин П. Д. Корина

Заметки об отце Петре С-не

Соколиная гора

Предсмертное желание

Исповедь

Последняя заутреня

О храме Христа Спасителя

Из книги «Большое и малое»

Отзывы: 0

Пока нет отзывов

-20%

-20%

-20%

-20%

-10%

-20%

Два рассказа, записанных православной писательницей Лидией Запариной, повествуют о священнике, служившем в нашем храме – отце Петре Константинове (Загорянском). Опубликованы они в сборнике «Непридуманные рассказы», неоднократно переиздававшемся. Публикуем их тексты по изданию 2001 года, вышедшему в московском издательстве «Отчий Дом» под редакцией священника Николая Булгакова.

НАША семья жила под Москвой, в Новогирееве, там у нас свой дом был, а Богу молиться мы в Никольское ездили или в Перово, а в свой приходский храм не ходили — батюшка не нравился и дьякон тоже. Господь их судить будет, не мы, но только даже порог храма переступать тяжело было, до того он был запущен и грязен, а уж о том, как служили, и вспоминать не хочется. Народ туда почти и не ходил, если наберется человек десять, то и слава Богу.

Потом батюшка умер, а вскоре за ним и диакон, к нам же нового священника прислали, отца Петра Константинова. Слышим от знакомых, что батюшка хороший, усердный. Когда первый раз в храм вошел и огляделся, то только головой покачал, а потом велел сторожихе воды нагреть и, подоткнув полы подрясника, принялся алтарь мыть и убирать. Даже полы там своими руками вымыл, а на другой день после обедни попросил прихожан собраться и помочь ему храм привести в надлежащий вид. Нам такой рассказ понравился, и в первую же субботу мама пошла ко всенощной посмотреть на нового батюшку. Вернулась довольная: «Хороший батюшка, Бога любит». После этого вслед за мамой и мы все начали ходить в свой храм, а сестра пошла петь на клирос. Потом мы с отцом Петром подружились, и он стал нашим частым гостем. Был он не больно ученым, но добрый, чистый сердцем, отзывчивый на чужое горе, а уж что касается его веры, то она у него была несокрушимой. Женат он не был. «Не успел. Пока выбирал да собирался, все невесты замуж повыходили», — шутил он. Снимал он в Гирееве комнату и жил небогато, но нужды не знал.

Как-то долго его у нас не было, и когда он, наконец, пришел, мама спросила: «Что же вы нас, отец Петр, забыли?» — «Да гость у меня был, епископ… Только-только из лагеря вернулся и приехал прямо в Москву хлопотать о восстановлении. Родных у него нет, знакомых в Москве тоже не нашел, а меня он немного знал, вот и попросил приютить. А уж вернулся какой! Старые брюки на нем, куртка рваная, на голове кепка, и сапоги каши просят, и это все его имение. А на дворе декабрь-месяц! Одел я его, обул, валенки купил новые, подрясник свой теплый отдал, деньжонок немного, и вот три недели он у меня жил, на одной койке спали, другой хозяйка не дала. Подкормил я его немного, а то он от ветра шатался, и вчера проводил, назначение ему дали. Уж как благодарил меня, никогда, говорит, твоей доброты не забуду. Да, привел меня Господь такому большому человеку послужить».

* * *

ПРОШЛО полгода, и отца Петра ночью взяли. Был 1937 г. Потом его сослали на 10 лет в концлагерь. Вначале духовные дети ему помогали и посылали посылки с вещами и продуктами, но когда началась война, о нем забыли, а когда вспомнили, то и посылать было нечего, все голодали. Редко-редко с большим трудом набирали посылки, потом распространился слух, что отец Петр умер. Но он был жив и страдал от голода и болезней. В конце 1944 г. его еле живого выпустили и дали направление в Ташкент.

«Поехал я в Ташкент, — вспоминал потом отец Петр, — и думал: там тепло, продам свой ватник и хлеба куплю, а то есть до смерти хочется. А дорога длинная, конца нет, на станциях все втридорога, и деньги вмиг вышли. Снял с себя белье и тоже продал, а сам в одном костюме из бумажной материи остался. Холодно, но терплю — доеду скоро.

Вот добрался до Ташкента и скорей пошел в Церковное управление, говорю, что я священник, и прошу хоть какой-нибудь работы, а на меня только руками замахали: «Много вас таких ходит, предъяви сначала документы». Я им, объясняю, что только что из лагеря прибыл, что документы в Москве и я их еще не успел запросить, и опять прошу любую работу дать, чтобы с голоду до того времени не умереть, пока документы придут. Не слушают, выгнали. Что делать? Пошел у людей приюта просить, на улице-то ведь зима. Гонят: «Ты, говорят, страшный да вшивый и того гляди умрешь. Что с тобой мертвым делать? Иди к себе!» Стал на паперти в кладбищенском храме с нищими, хоть на кусок хлеба попросить — побили меня нищие: «Уходи прочь, не наш! Самим мало подают». Заплакал я с горя, в лагере и то лучше было. Плачу и молюсь: «Божия Матерь, спаси меня!» Наконец упросил одну женщину, и она впустила меня в хлев, где у нее свинья была, так я со свиньей вместе и жил и часто у нее из ведра еду таскал. А в церковь кладбищенскую каждый день ходил и все молился, не в самой церкви, конечно, туда бы меня не впустили, потому что я весь грязный был, рваный, колени голые светятся, на ногах опорки старые, а главное — вшей на мне была сила.

Вот как-то слышу, нищие говорят, что приехал владыка… и сегодня вечером на кладбище служить будет. Господи! Думаю, а вдруг это тот владыка… которого я у себя в Гирееве привечал? Если он, попрошу у него помощи, может быть, старые хлеб-соль вспомнит. Весь день сам не свой ходил, волновался очень, а вечером раньше всех к храму пришел. Жду, а сердце колотится: он или не он? Признает или нет? Молюсь стою. Подъехала машина, вышел владыка, смотрю — он! Тут я все на свете забыл, сквозь народ прорвался и не своим голосом кричу: «Владыка, спасите!» Он остановился, посмотрел на меня и говорит: «Не узнаю». Как сказал, народ давай меня взашей гнать, а я еще сильнее кричу: «Это я, отец Петр из Новогиреева». Владыка всмотрелся в меня, слезы у него на глазах показались, и сказал: «Узнал теперь. Стойте здесь, сейчас келейника пришлю». И вошел в храм.

А я стою, трясусь весь и плачу. Народ меня окружил, давай расспрашивать, а я и говорить не могу. Тут вышел келейник и кричит: «Кто здесь отец Петр из Новогиреева?» Я отозвался. Подает он мне деньги и говорит: «Владыка просил вас вымыться, переодеться и завтра после обедни прийти к нему». Тут уж народ поверил, что я вправду священник. Кое-кто начал к себе звать, но подошла та женщина, у которой я в хлевушке жил, и позвала меня к себе. Истопила черную баньку и пустила меня туда мыться. Пока мылся, она пошла и у знакомых на владыкины деньги мне белья купила и одежду. Потом отвела мне комнатку маленькую с кроватью и столиком. Лег я на чистое и сам чистый и заплакал: «Царица Небесная, слава Тебе!»

* * *

БЛАГОДАРЯ стараниям владыки отец Петр был восстановлен в своих священнических правах и назначен вторым священником в тот самый кладбищенский храм, от паперти которого его гнали нищие. Впоследствии нищая братия очень его полюбила за простоту и щедрость. Всех их он знал по именам, интересовался их бедами и радостями и помогал им, сколько мог.

Один раз, когда я приехал к отцу Петру в отпуск, мы шли с ним красивым ташкентским бульваром. Проходя мимо одного из стоявших там диванчиков, мы увидели на нем измученного, оборванного человека. Обращаясь к отцу Петру, он неуверенно сказал: «Помогите, батюшка, я из заключения». Отец Петр остановился, оглядел оборванца, потом строго сказал мне: «Отойди в сторону». Я отошел, но мне было видно, как отец Петр вытащил из кармана бумажник, вынул из него толстую пачку денег и подал просящему. Мне стало неловко наблюдать эту сцену, и я отвернулся, но мне был слышен приглушенный рыданием голос: «Спасибо, отец, спасибо! Спасли вы меня! Награди вас Господь!»

——-

Автор — Лидия Сергеевна ЗАПАРИНА (1903–21/01/1996 гг.), составитель замечательных сборников «непридуманных рассказов», доживала свой долгий век в Москве, в комнатке коммунальной квартиры близ Тимирязевской улицы. Она была духовной дочерью протоиерея Сергия Сидорова, митрополита Вениамина (Федченкова), протоиерея Александра Ветелева.

В советские годы Лидия Сергеевна записывала истории, бывшие с нею самой, или же услышанные ею от кого-либо из знакомых, надёжных свидетелей. Она не изменяла содержание повествования других, лишь обрабатывала литературно, печатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты рассказов раздавала знакомым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия.

Имена героев своих рассказов, чтобы никто не пострадал, ею были скрыты. Но те, о ком идет речь в публикуемых рассказах, нам хорошо известны — священник Петр Константинов (еще известный как Загорянский) и епископ Гурий (Егоров), Ташкентский и Среднеазиатский.