КАК В РУССКИХ СКАЗКАХ ВОЗНИК ОБРАЗ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО?

КАК В РУССКИХ СКАЗКАХ ВОЗНИК ОБРАЗ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО?

Традиционно злодей крадет девушку, чтобы жениться на ней.

В сказках встречаются два варианта имени этого популярного персонажа: Кащей и Кощей. По одной из версий, такое прозвище происходит от слова «кость». По другой — от слова «касть», родственного «пакости». Но большинство исследователей считает, что имя сказочного злодея восходит к слову с древнетюрскими корнями «кош» — «стан», «поселение».

В самых древних дошедших до нас текстах Кощея называют Кошем, то есть господином. А в «Слове о полку Игореве» «кощеями» называют пленников: «Ту Игорь князь высьдъ из сьдла злата, а в сьдло кощиево», то есть в седло рабское. Специалисты склоняются к тому, что изначально повелитель Тридесятого царства назывался Кошем — господином, а позднее стал Кощеем — тем, кто принадлежит Кошу, то есть рабом.

Некоторые сюжеты сохранили память о временах древнего матриархата. Например, в сказке «Марья Моревна» Иван-царевич впервые повстречал Кощея в плену у своей жены:

В сказках встречаются два варианта имени этого популярного персонажа: Кащей и Кощей. По одной из версий, такое прозвище происходит от слова «кость». По другой — от слова «касть», родственного «пакости». Но большинство исследователей считает, что имя сказочного злодея восходит к слову с древнетюрскими корнями «кош» — «стан», «поселение».

В самых древних дошедших до нас текстах Кощея называют Кошем, то есть господином. А в «Слове о полку Игореве» «кощеями» называют пленников: «Ту Игорь князь высьдъ из сьдла злата, а в сьдло кощиево», то есть в седло рабское. Специалисты склоняются к тому, что изначально повелитель Тридесятого царства назывался Кошем — господином, а позднее стал Кощеем — тем, кто принадлежит Кошу, то есть рабом.

Некоторые сюжеты сохранили память о временах древнего матриархата. Например, в сказке «Марья Моревна» Иван-царевич впервые повстречал Кощея в плену у своей жены:

“

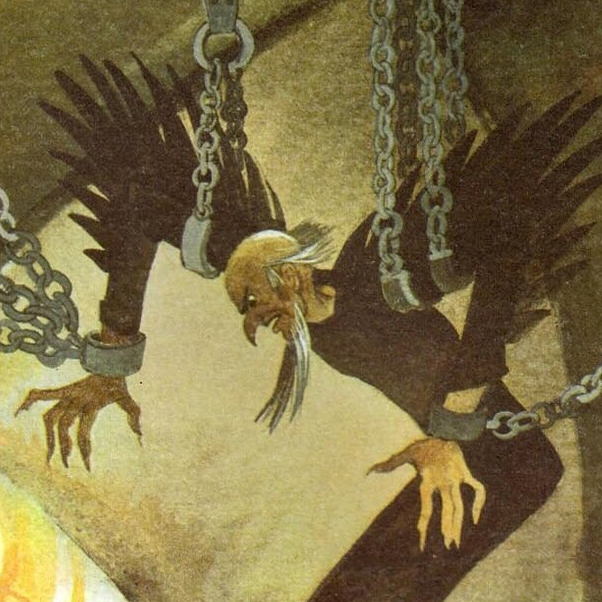

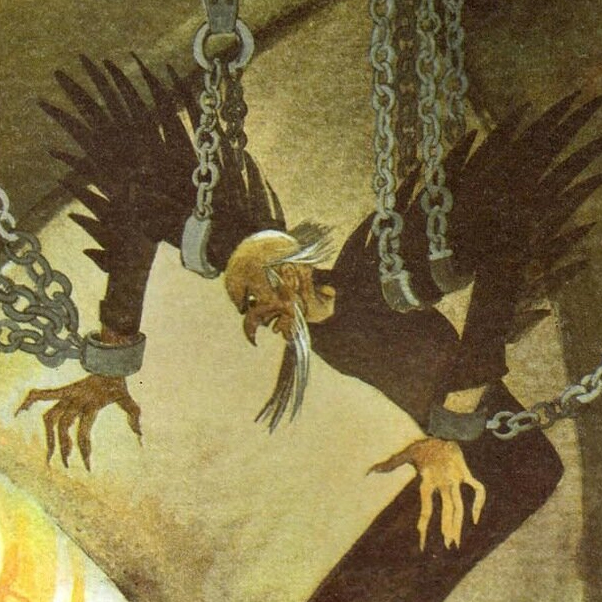

…глянул — а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован.

Просит Кощей у Ивана-царевича:

— Сжалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил — совсем в горле пересохло!

<…> …а как выпил третье ведро — взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал.

— Спасибо, Иван-царевич! — сказал Кощей Бессмертный. — Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих! — И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе.

Главная героиня Марья Моревна в сказке предстает могучей воительницей, а Ивану-царевичу помогают его родственники по женской линии — мужья сестер.

Однако чаще всего сказочный Кощей обитает в своем царстве — царстве мертвых. Традиционно злодей крадет девушку, чтобы жениться на ней. Объяснение этому сюжету дал советский фольклорист Владимир Пропп:

“

Умершим… приписывались два сильнейших инстинкта: голод и половой голод. Эти два вида голода иногда ассимилируются, как в русской сказке: «Схватил змей царевну и потащил ее к себе в берлогу, а есть ее не стал; красавица была, так за жену себе взял» <…> Божество избирает себе возлюбленную или возлюбленного среди смертных. Смерть происходит оттого, что дух-похититель возлюбил живого и унес его в царство мертвых для брака.

Пропп, как и многие другие исследователи, считал Кощея своеобразной вариацией сказочного змея, который так же живет в пещере, в горах, в подземелье или в Тридесятом царстве, так же «налетает вихрем» и крадет красавиц. Кощей Бессмертный и Змей Горыныч часто исполняют в сказках одну и ту же функцию. Эти персонажи — повелители загробного мира, куда, по древнейшим представлениям, должен был спуститься человек, чтобы обрести магические способности.

У первобытных племен существовали ритуалы инициации, которые сводились к «путешествию» в потусторонний мир. Юноша, прошедший этот обряд, считался вернувшимся с того света и получал право жениться.

Особую инициацию проходили и девушки, ее отголоски также сохранили волшебные сказки.

“

…Можно возразить, что царевна, похищенная «смертью» в лице дракона и т. д., все же никогда не умирает. В более ранних материалах она отбита у змея женихом. Таким образом она имеет как бы два брака: один насильственный со зверем, другой — с человеком, царевичем. <…> Здесь она получает брачное посвящение через Кощея, после чего переходит в руки человеческого жениха.

До наших дней дошли тексты, в которых похищенную Кощеем женщину выручает ее сын. Например, сказка «Кощей Бессмертный» из сборника Александра Афанасьева начинается так: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три сына, все они были на возрасте. Только мать их вдруг унес Кош Бессмертный». Все сыновья по очереди отправляются на поиски матери, но вызволить ее удается лишь младшему — Ивану-царевичу. По пути он спасает еще одну пленницу Кощея — царскую дочь, на которой впоследствии женится.

В этом сюжете, как и во многих других, описана смерть Кощея: «У меня смерть, — говорит он, — в таком-то месте; там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть». Иногда в сказке говорится, что внутри яйца находится игла, а смерть Кощея — на конце той иглы.

Исследователи связывали кощееву смерть из ларца с древнейшими представлениями о душе и мире:

“

…Душа мыслится как самостоятельное существо, могущее жить вне человека. Для этого даже не всегда нужно умереть. И живой человек может иметь душу или одну из душ вне себя. Это так называемая внешняя душа, bush soul. Обладателем такой души является Кощей.

Владимир Пропп, «Исторические корни волшебной сказки»

“

Исследователь славянской культуры Борис Рыбаков считал, что местонахождение смерти Кощея соотнесено с моделью вселенной — яйцом — и подчеркивал, что охранителями его являются представители всех разделов мира: вода (море-океан), земля (остров), растения (дуб), животные (заяц), птицы (утка). Тогда в дубе при желании можно увидеть и неизбежное «мировое древо». <…> Игла, булавка в народной культуре является предметом-оберегом и одновременно орудием порчи. По восточнославянским представлениям, ведьма, змора или огненный змей («дублером» которого в сказках выступает иногда Кощей) могут оборачиваться иголкой. Следовало ломать и выбрасывать иглу, которой пользовались в ритуальных действиях.

Наталья Кротова. «Как убить Кощея бессмертного?»

В эпоху Киевской Руси появились былины — значительно позднее, чем зародились сказки. В них тоже фигурировал Кощей, но уже в другом качестве: не как царь потустороннего мира, а как реальный враг, нападающий на Русь. В былине «Иван Годинович» герой прямо называет Кощея «поганым татарином». Возможно, именно в это время Кош-повелитель превратился в Кощея-раба. А его смерть уже была связана не с магическим ритуалом, а с вполне прозаическим случаем:

“

И не попал-то Кощей в Ивана во белы груди,

А пролетела калена стрела в толстый сырой дуб,

От сыра дуба стрелочка отскакивала,

Становилася Кощею во белы груди:

От своих рук Кощею и смерть пришла.

Виктор Васнецов. Марья Моревна и Кащей Бессмертный. 1926

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Иван Билибин. Кащей Бессмертный. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901

Частное собрание

Борис Зворыкин. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1904

Частное собрание

Тамара Шеварева. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1990

Частное собрание

Сергей Малютин. Кощей. 1904

Частное собрание

Одним из самых зловещих героев русских народных сказок по праву считается Кощей Бессмертный. Его образ способен произвести неизгладимое впечатление на слушателя, поразив своей яркостью и безжалостностью.

История происхождения образа Кощея Бессмертного

Изначально Кощей Бессмертный был мифологическим героем, который принадлежит к иному миру и не может умереть. Его имя означает «худой, ходячий скелет», потому во многих фильмах и мультфильмах он похож на человеческий скелет. Персонажа лучше всего охарактеризовать словами бездушный, поганый, что подчёркивает его связь с потусторонним миром.

Кроме имени героя о его происхождении из мира смерти свидетельствует и место обитания. Кощей живёт очень далеко от людей и главному герою сказки приходится пройти нелёгкий долгий путь, чтобы найти это чёрное царство. За время путешествия он полностью изнашивает железную шляпу, пару сапог и сюртук, преодолевает различные препятствия, борется со слугами Кощея.

Внешний облик и характеристики персонажа

Во многом образ Кощея Бессмертного схож с Бабой-Ягой, которая также имеет отношение к потустороннему миру и узнаёт о приходе людей по запаху. При этом точно описать внешний облик персонажа невозможно, поскольку в разных произведениях он меняется.

Главные отличительные характеристики его образа — это наличие длинной бороды, чрезмерная худоба и пожилой возраст. Кощей Бессмертный часто изображён в виде старого и даже дряхлого деда с клыками. Часто в сказках можно встретить и слова о его слепоте, что в народном фольклоре характеризует принадлежность героя к потустороннему миру.

Кощей Бессмертный передвигается по воздуху, летая как птица или вихрь. Каждый его полёт негативно отражается на погоде: начинается сильный ветер, дождь и даже зелёные листья падают с деревьев. Победить Кощея Бессмертного можно только разбив яйцо с его душой, на поиски которого и отправляется в русских сказках главный герой.

Главным героям сказок с участием Кощея хочется сопереживать, поскольку сила и мощь их противника очень велики. В некоторых ситуациях даже может показаться, что он неуязвим. Для большинства Кощей Бессмертный — это прообраз противника, которому приходится противостоять на пути к большим свершениям и переходу на новый этап. Только через сражение с ним главный герой народных сказок может стать сильнее и получить желаемое.

«Образ Кощея Бессмертного – олицетворение зла

в волшебных сказках»

Исследовательская работа

ученика 1 б класса

МКОУ СОШ № 3 г. Киренска

Унжакова Льва

Руководители:

Унжакова О. Г., Сосненко О. В.

2015 год

Тема: Кощей Бессмертный – олицетворение зла в волшебных сказках

Объектом исследования моей проектной работы является сказочный персонаж «Кощей Бессмертный»

Цель: исследовать образ Кощея Бессмертного в волшебных сказках

Задачи:

- прочитать сказки, где персонажем является Кощей Бессмертный,

- проанализировать образ Кощея

- сделать выводы

Гипотеза исследования: если я смогу доказать, что Кощей Бессмертный отрицательный персонаж в сказке, то скажу ребятам, что нельзя быть похожим на такого героя.

Методы исследования: чтение книг, анкетирование, анализ результатов

- Вводная часть

Определив цели и задачи работы, наметил вопросы, на которые должен найти ответы.

- Кто такой Кощей Бессмертный?

- Каким вы его себе представляете?

- Где живет Кощей Бессмертный?

- Чем он занимается?

- Кто и как мог справиться с Кощеем Бессмертным?

Чтобы найти ответы на вопросы читал волшебные сказки, анализировал образ Кощея Бессмертного. Также мне стало интересно и мнение моих одноклассников по данной теме. Я предложил им ответить на мои вопросы.

В опросе приняли участие 26 учеников нашего класса:

|

||||||

|

20 – злодей |

4 – бессмертный |

|

||||

|

||||||

|

4 -костяной |

4 — страшный |

2 — могучий |

13 — гадкий |

1 — сильный |

1 — бездушный |

1 — красивый |

|

||||||

|

25 – в замке |

|

|||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

- Основная часть

- Происхождение имени Кощея

Я поинтересовался происхождением имени Кощея. Существует много версий происхождения имени Кощея. Хочу остановиться на самых интересных:

- Кащей Бессмертный, Кощей Бессмертный (заимствование из тюрк. Kosci «пленник», в восточнославянской мифологии злой чародей, смерть которого спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах: «На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо», в яйце — смерть Кощея Бессмертного. Древность этого мотива подтверждается его наличием в русских заговорах и хеттских обрядовых текстах. В русских волшебных сказках Кощей Бессмертный уносит героиню на край света в своё жилище. Та выпытывает у него, где скрыта Кощеева смерть, передаёт тайну герою-избавителю, который добывает смерть Кощея Бессмертного, и тот погибает.

- Существует версия происхождения имени Кощея (вар.через «О») от славянского «кош» — связка кожаных шнурков, по образу узелкового письма кипу. Такими праписьменами записывалась история рода. Хранителя узелков и называли КОЩЕЙ. Титул бессмертный, получен им за связь времен между предками и потомками. Отрицательный статус получил в связи с христианизации Руси. Сравните КОШелек, КОШелка, КОШара (плетеное укрытие в степи) и так далее.

- Было такое слово – кощюнить, то есть колдовать, а кощюнник – волшебник. А еще означает слово «кощун» — тощий, костлявый. Кощей, этот костлявый скелет всю жизнь сидит на черной горе и корпит над своею золотой казной. Золото, которое Кощей от людей прячет олицетворяют с золотым светом солнца, которое рушит скалы льда, будит природу, пробуждает ее после долгого зимнего сна (мы знаем из сказок, что Кощей живет где-то «прикрай свету», «на стеклянных горах», а это очень похоже на северные земли).

- Портрет Кощея Бессмертного

Внешний вид Кощея описан в сказках по-разному. Мы видим Кощея в образе царя и колдуна большой силы на коне или без (в сказке «Марья-Моревна» «…страшным вихрем вылетел в окно»). В сказке «Иван Быкович» Кощей упоминается как отец Чуд-юд, муж змеихи — ведьмы, где говорит своим помощникам: «Возьмите-ка вилы железные, подымите, мои брови и ресницы черные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей», то есть образ Кощея Бессмертного наделяется еще одним признаком — слепотой. В сказках «Иван Соснович» и «Медведко» Кощей предстает в виде старика сам с ноготь, борода с локоть, имеющим бич с семь сажен и живущим в избушке-на-курьих ножках и хозяином Подземного царства. Часто Кощей Бессмертный изображается как старый, «седой старик», «дряхлый человек». Нередко есть указание на то, что у него длинная борода, — тоже показатель старости. Иногда в сказках длина бороды Кощея больше его роста, при этом сам он очень маленький. А в сказке Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» «Чумичка попробовал поднять Кощея и почувствовал невероятную тяжесть: Кощей весь был сделан из железа». К сожалению, ни в одной сказке Кощей не изображается в виде скелета, как бы нам этого ни хотелось. Это уже наши догадки и предположения, которые нам привили некоторые виды изобразительного искусства.

- Жилище Кощея

Царство Кощея находится очень далеко: герою приходится отправляться «на край света». Туда из всех путей ведет самый длинный, сложный и опасный: герой изнашивает железные сапоги, железный сюртук и железную шляпу, съедает три железных хлеба; ему приходится преодолевать много трудностей. Жилище Кощея Бессмертного изображается в сказке как дворец, замок, большой дом. Здесь находятся несметные богатства — золото, серебро, скатный жемчуг.

- Сила и магическая сила Кощея

Вода придает Кощею огромную силу. В сказке «Марья-Моревна», выпив три ведра воды, принесенные ему Иваном, Кощей разрывает двенадцать цепей и освобождается из подземелья. В сказке Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке» подлый писарь Чумичка освобождает из-под запоров и отпаивает Кощея водой. Во всех сказках есть подтверждение силы Кощея: от одного его дыхания герои-богатыри «как комары летят». Кощей способен поднимать меч «в пятьсот пудов», биться с героем целый день и побеждать. Во многих сказках Кощей Бессмертный не ходит, не ездит, а летает, подобно птице или вихрю, чем напоминает Змея Горыныча. Полет Кощея вызывает бурные изменения в состоянии природы: «Вдруг гром гремит, град идет, Кощей Бессмертный летит». Причем нередко передвижение Кощея в воздухе приводит к разрушительным действиям в природном пространстве: «листья с деревьев полетели, ветер ужасный … Кащей летит».

Также Кощей является и могущественным чародеем: в сказке «Иван Соснович» Кощей превращает в камень целое царство; в сказке «Елена Прекрасная» превращает Ивана Царевича в орех; в сказке «Царевна-змея» превращает Царевну в змею; а в сказке «Царевна-лягушка» Царевну одевает в лягушачью шкуру.

Сам Кощей часто превращается в ворона.

- Смерть Кощея

Вместе с тем сила Кощея победима. Мы видим из сказок, и его сила, и он сам, при определенных обстоятельствах, могут быть уничтожены. Главной же особенностью Кощея Бессмертного, отличающей его от других сказочных персонажей, является то, что его смерть существует отдельно от него. Она находится в яйце, которое спрятано в определенном месте.

Иногда в сказках говорится, что ящик или сундук с Кощеевой смертью находится на дубе, а дуб — на горе или в поле, и «то дерево Кощей как свой глаз бережет». Кощеева смерть находится там, где «никто не ходит, никто не ездит». А сам Кощей заботливо хранит тайну о своей смерти, что делает его непобедимым для врагов. Найти и раздобыть смерть Кощея под силу только настоящему герою.

И как только яйцо оказывается в руках героя, Кощею сразу становится плохо, он болеет, а иногда всё же старается уговорить победителя сохранить ему жизнь, но тот не идёт на уступки и давит яйцо, Кощей сразу умирает. А в некоторых сказках в яйце оказывается ещё и игла, у которой надо сломать конец, что тоже вызывает быструю смерть Кощея.

В сказке «Марья Моревна» Кощей умирает после того, как конь Ивана-царевича «размозжил ему копытом голову, а Иван-царевич доконал палицей».

- Кощей бессмертный в русских народных сказках

Я прочитал несколько сказок, где встречается Кощей Бессмертный. Во всех сказках Кощей Бессмертный – это обязательно злой персонаж.

Подводя итог, я составил таблицу, в которой доказал, что в образе Кощея выражается мир зла и насилия.

|

сказки |

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ |

||||

|

Место проживания |

Как выглядит |

есть ли у Кощея друзья |

Что сделал плохого |

Что сделал хорошего |

|

|

Иван-Быкович |

Подземелье |

Старик, длинные ресницы, густые брови, глаза закрывают |

Нет |

Заставил Ивана Быковича привезти ему Царицу Золотые кудри |

Ничего |

|

Кощей Бессмертный |

Огромный дом |

Сильный, его меч весит 500 пудов |

Нет |

Украл мать Ивана Царевича |

Ничего |

|

Марья – Моревна |

Дом |

Порвал двенадцать цепей, набрав силы из трех ведер воды |

Нет |

Украл у Ивана Царевича Марью — Моревну |

Ничего |

|

Царевна – лягушка |

Палаты белокаменные |

Обладает волшебной силой |

Нет |

Украл у Ивана Царевича Василису Премудрую |

Ничего |

Из сказок известно, что его обычные занятия заключаются в том, что он летает по Руси, «ходит на войну», уезжает «на добычу» или на охоту, «шатается по вольному свету». В сказке Кощей всегда кого-нибудь похищает, разлучает детей с матерью или Ивана — Царевича с невестой, тем самым причиняя боль людям. Практически всегда в бой с Кощеем Бессмертным вступает Иван – Царевич. И именно Иван – Царевич всегда выходит победителем. Сказаний про Кощея очень много, и во всех них он является абсолютным злом, и в конце сказки обязательно гибнет от чьих-нибудь рук: ему ломают иглу, в него стреляют из лука стрелой с иглой вместо наконечника, он гибнет от коня и так далее. В разных сказках Кощей умирает по-разному, но это не меняет смысла его гибели. Зло наказано. А если считать, что Кощей — олицетворение Зимы, скованности Земли, то после его смерти холода отступили, всех ждет Весна, яркое солнышко, и чудесные деньки.

Таким образом, мое исследование показало, что Кощей причиняет людям только боль и страдание, а такой персонаж в сказке не может быть положительным героем

Заключение

Я первый раз провел такую серьезную работу, доказывал, что Кощей

Бессмертный – это отрицательный персонаж в сказке. Я прочитал много сказок, и даже, составлял вопросы для анкеты. Мне было очень сложно и интересно. Я даже не представлял, что столько нового узнаю о Кощее Бессмертном, очень интересно было читать о происхождении его имени. Я знаю, что читать нужно очень внимательно, вдумываясь в каждое слово, и обязательно делать выводы о прочитанном. Тогда чтение будет не только полезным, но и откроет для меня много нового и интересного!

Список использованной литературы

- Я познаю мир. Нечистая сила: Детская энциклопедия. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», — 2001 – 400 с.

- Леонид Яхнин. Мифы и герои Древней Руси. – Москва «Стрекоза – пресс», 2006 г.

- Русские народные сказки. – Москва: Детская литература, 2002 – 203 с.

- Сказки о царевичах. – Москва «Станок-Пресс», 2001

- Русские сказки. Былины. – Москва «АДЛ», 1993 г.

Кощей Бессмертный – языческий бог славянской мифологии или сказочный герой?

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Микаев Т.Р. 1

1Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

Зверева Т.В. 1

1Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение.

На уроках литературного чтения в 3 классе, мы познакомились с мифами Древней Греции. Это был новый, незнакомый мне жанр, который я открывал для себя впервые. Читая мифы Древней Греции, я задумался, у наших предков — древних славян – тоже должны быть свои, славянские мифы.

Сказка один из любимых моих жанров фольклора. Сказки бесконечно увлекательны, загадочны и занимательны. Это рассказы о заведомо невозможном, чудесном, необыкновенном. В них содержится нечто фантастическое, неправдоподобное. Сказки будят воображение, развивают фантазию, переносят читателя в необычный, но, в тоже время, легко узнаваемый мир. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», — любили повторять наши предки. Зародившись в глубокой древности, сказки передавались из поколения в поколение, от сказителя к сказителю, сохраняли свою жизненную силу.

В конце ХIХ в. П.В. Владимиров в книге «Введение в историю русской словесности» (1896 г.) выделил в сказках животный эпос, мифы и бытовые произведения. Под мифом он разумел волшебные сказки[ 7,146].

Но мифы — это не сказки.

Я начал искать ответыи выяснил, что большинство наших народных сказок берут начало в мифах древних славян. Как могут быть связаны мифические боги с героями сказок? Именно желание проследить связь между славянской мифологией и русской народной сказкой, заставило заняться меня этой работой. Работа над данным исследованием помогла мне не только ознакомиться с первоисточниками по славянской языческой мифологии, но и доказать актуальность и своевременность выбранной мною темы.

Самым таинственным сказочным персонажем для меня является Кощей Бессмертный. Он и стал главным объектом моего исследования.

Объект исследования:славянская мифология как источник зарождения образов для русских сказок.

Предмет исследования: мифологическая основа образа Кощея Бессмертного.

Цель:изучение мифологического образа Кощея Бессмертного, как представителя славянской мифологии.

Задачи:

Изучить исторические источники возникновения мифов древних славян и выявить связьславянской мифологии и сказки;

Раскрыть образ Кощея Бессмертного;

Определить особенности сказок, основанных на мифах со сказочным персонажем Кощей Бессмертный.

Гипотеза: если предположить, что волшебная сказка основана на мифах, то через мифы можно объяснить историческую основу образа Кощея Бессмертного.

Методы проведения исследования: аналитический, поисковый.

Теоретическая значимость: изучение и систематизация материала по данной теме.

Практическая значимость: в том, что данный материал исследовательской работы может быть использован на уроках литературного чтения.

Актуальность: русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости. Здесь каждый образ, каждый герой и сюжет, каждое число – это особый символ сказки, особый ключ, который помогает подобраться ближе к разгадке глубокого смысла сказочного произведения. Сказки всегда были и остаются самыми любимыми произведениями не только для детей, но и взрослых. И в них еще так много тайн, загадок и нераскрытых смыслов, и значений. А это значит, что их изучение всегда будет интересно и актуально.

Глава 1. Историческая справка.

1.1.Что известно об источниках по мифологии древних славян.

До Крещения Владимиром в 988 году (согласно «Повести временных лет»), русский народ был языческим. Этот период принято обозначать как период «славянского язычества».

Славянское язычество — совокупность мифологических воззрений, верований и культов славянских народов.

По отношению к мифологии и религии славян употребление термина «язычество» вполне оправдано его славянской этимологией: слово «язык» означало, в том числе и «отдельный народ, племя» [12,87].

В отличие от греческой или скандинавской мифологии, у славян не было своего Гомера, который занялся бы литературной обработкой древних сказаний о богах. Поэтому, о процессе формирования мифологии славянских племен известно очень мало. Источниками письменных знаний служат тексты византийских, арабских и западноевропейских авторов периода VI — XIII веков, скандинавские саги, древнерусские летописи, апокрифы, поучения.

На особом месте стоит «Слово о полку Игореве», в котором есть информация о славянской мифологии. К сожалению, все эти источники — лишь пересказ авторов, и в них не упоминаются сказания целиком. Славянские мифы и легенды сохранились и в фольклорных источниках: былинах, сказках, легендах, заговорах, пословицах. Самыми достоверными источниками по мифологии древних славян являются археологические находки [8,659].

Данные, как археологии, так и письменных источников свидетельствуют о том, что у славян существовали скульптурные изображения божеств (идолы). Они могли быть как деревянными, так и каменными [10,354], [Приложение № 2].

Основа мифологии славян – славянские боги, удивительные создания, которым наши предки поклонялись на протяжении веков, возносили дары, воспевали хвалебные песни. Славянские Боги — воплощенное представление о Мире и о мировых правилах. Северные сказания говорят, что Род, Бог-Творец, создал славянский мир и разделил его на три части: Правь, Явь и Навь. В Прави живут светлые славянские Боги. В Яви – люди и стихийные Боги. В Нави – тёмные Боги [3,12-26], [Приложение № 4].

Одна из отличительных черт славянской мифологии – универсальность, благодаря которой верования находят свое воплощение не только в иерархии богов, сказаниях, легендах, мифах и заговорах, но и в быту: в приметах, в обрядах и обычаях, в песнях и потешках. Именно это помогло славянским верованиям дойти до наших дней.Мифология славян формировалась на основе обожествления сил природы в сочетании с культом предков. Мир, природа, даже строения и предметы обихода наделялись ими собственной волей, обретали духов-хранителей.

Приход христианства положил конец целостной мифологической системе славян, однако новая религия не смогла полностью заместить старинные мифологические верования наших предков. Многие древние обряды получили иное толкование, и дошли до нас в виде традиционных праздников. Так, языческая мифология древних славян обрела новую жизнь в Масленице, Купалье, (праздник Иван Купала), Дожинках (праздник окончания жатвы) [Приложение № 5,6,7].

1.2. Что же есть мифологического в русских волшебных сказках?

Человек с самых древних времён пытался осмыслить окружающий его мир, ответить на многочисленные вопросы:

— о происхождении солнца и месяца, неба и звёзд, земли с её многочисленными реками и горами;

— о смене дня и ночи, времен года;

— о жизни и смерти;

— о происхождении животных и человека.

Пытаясь объяснить всё происходящее, человек создал мифы:

— о происхождении Вселенной;

— о животном и растительном мире;

— о происхождении человека;

— о загробной жизни;

— о добывании огня, происхождении ремёсел.

Можно сделать вывод, что миф – это произведение народной фантазии, объясняющее устройство мира, явления природы, смысл и причины происходящих событий (смена времён года, дня и ночи; стихийные бедствия; явления природы; смерть и т.д.)

Самые древние сказки обнаруживают сюжетную связь с первобытными мифами. В русской науке нередко употребляется термин «сказки мифологические». Что же есть мифологического в русских волшебных сказках?

Во-первых, чудеса, которые происходят в сказках по воле персонажей, обладающих волшебными способностями, или по воле чудесных животных, или при помощи волшебных предметов;

во-вторых, персонажи фантастического характера, такие, как

Баба-Яга, Кощей, многоглавый змей;

в-третьих, олицетворение сил природы, например, одушевление деревьев (говорящие деревья);

в-четвертых, антропоморфизм — наделение животных человеческими качествами — разумом и речью (говорящий конь, серый волк) [9,109].

Перечисленные выше элементы мифологии, вошедшие в волшебную сказку, приобрели художественные функции. Важным моментом является то, что сюжеты волшебных сказок, чудеса, о которых в них говорится, имеют жизненные основания.

Глава 2. Кощей- это сказочный персонаж или языческийбог Нави?

2.1.Происхождение образа Кощея.

Февраль — начало новой жизни. Високосный год считается неудачным годом. Именно в високосном году 29 февраля празднуется День Кощея-Кощный (Касьянов) день [Приложение № 8].

Кощей, олицетворяющий Зиму, Холод, Смерть, крадет в лице молодых девушек — Красоту, чтобы Весна не пришла, чтобы установилась вечная мерзлота и мрак.

Кощей — это не просто персонаж сказок. Он считается персонажем восточнославянской мифологии и фольклора. Это отдельная и весьма значимая персона в славянском языческом пантеоне.

Кощею Бессмертному поставлены памятники и скульптурыв Евпатории(Крым), вСаках (Крым), в Новосибирске, в Кунгуре — Деревня Ермака (Пермский край) [Приложение № 9-12].

Кощей — это языческий бог?

Откуда пришел Кощей, ученым не понятно до сих пор, поэтому в исследовательских кругах существует несколько мнений.

По одной версии было у Чернобога четверо сыновей: Вий, Аспид, Горын да младший самый, Кощей. И пусть рождён был он последним, но сила его велика была. Братья перед ним, что перед владыкой тёмным кланялись. И по делу было, потому, как самое жуткое место в Навьем мире охранял Кощей — Лунный Чертог, где покоился сам Чернобог.

По другой версии Кощей является сыном Бога Вия и Матери Сырой Земли и является воплощением Чернобога [2,300].

Третьи считают, что владелец меча и обладатель сундуков с золотом придумали благодаря славянскому богу Карачуну, олицетворяющему смерть и холод.

Другие говорят, что образ Бессмертного произошел от германского мифического правителя Одина.

Так же есть мнение, что у правителя темного царства нет определенного прототипа, и представляют его в виде волхва с магическими способностями.

Супругой Кащея была Мара (Морена) – Богиня зимы и смерти. От союза с Маройу Кощея есть дети: Мста, Мор, Морок, Лень, Обида, Лихоманка, Чёрная немочь.

Сам термин «Кощей»происходит от слова «кость». По одной версии, этого персонажа так назвали вследствие его излишней худобы или же потому, что он представлялся в древности живым скелетом. По другой версии, Кощея называли так потому, что он является хозяином «кощного мира» или «костного мира», то есть был хозяином мира мёртвых, хозяином подземного мира.

В Энциклопедии «Мифы народов мира» сказано, что Кощей — это значит «пленник», «раб». Слово заимствовано из тюркского языка, и связано с рабством не самого Кощея, а девушек и юношей, которых он похищал. То есть, раньше, в XII веке «кощеями» назывались пленники злого колдуна или божества. Действительно, во многих сказках упоминается, что Кощей является пленником, триста лет пробывшим в заточении либо в башне, либо подземелье, скованным цепями.

В восточнославянской мифологии он злой чародей, смерть которого находится на конце иглы, а та игла в яйце. Иногда Кощея называют Кошь(или Кош), что значит корзина, короб, судьба. В древнерусском слово «кошь» обозначало «стан», «обоз», а главу обоза и хранителя казны называли «кошевым». На средневековом русском языке кощей — тот, кто ведает лошадьми в дружине князя, кто ведёт запасную лошадь для князя (Словарь русского языка XI-ХII вв.). Как сказано у А. С. Пушкина — «там царь Кощей над златом чахнет». Ревниво охраняет Кощей неправедно обретенное им богатство. Не зря иссохших от скупости скряг называют на Руси «Кощеями».

Титул «Бессмертный» получен им за связь времен между предками и потомками.

Славянские предания рассказывают нам, что Кощей — Бог Нави, полководец Чернобога. Этому Богу свойственны справедливость и благородство. Есть предания о том, что сходился Кощей три раза в поединках с Даждьбогом. И в каждом побеждал, но отпускал Даждьбога с миром, не причинив ему вреда. Помня о том, что именно Даждьбог напоил его тремя вёдрами воды, когда освобождал из цепей, в которые был закован Кощей.

Кощей — искусный воин.О его владении мечом, ходит множество легенд. А ещё у него есть заговорённые доспехи, которые делают его практически неуязвимым. Ни в одном из древних преданий, сумевших дойти до нас, Кощей не был побеждён.

Вся жизненная сила Кощея была сосредоточена в некоем Яйце, которое по легенде создал бог Род в начале сотворения мира. Упомянув яйцо, нужно вспомнить и о том, какое символическое значение имело оно в языческих обрядах и поверьях. Если зерно – это символ возрождения жизни растений, то яйцо имело такое же значение в магических обрядах, вызывающих плодовитость и здоровье людей, скота и всего живого. Яйцо непременно зарывалось хлебопашцем в пахоту, как при весеннем севе, так и в поле, засеваемое озимыми, чтобы мороз не смог погубить посевы, словно призывая самого Кощея охранять это поле с яйцом. Яйцо, зарытое в землю, связано с культом Кощея.

Так же из сказок мы знаем, что Кощей может навести чары на своих пленников и врагов, под действием его силы они могут превратиться в камень, дерево, лед – окостеневают. Отсюда же русское слово «кощун» как синоним слова колдун, «кощуны творить» – наводить смертельные чары. Иногда в неприятных земноводных – змей или лягушек.

Легенды утверждают, что в отличие от большинства верховных владык Нави Кощей не любил перевоплощения и практически всегда оставался в своем изначальном облике высокого и сутулого, но могучего старца с длинными седыми волосами и осунувшимся лицом (иногда с черепом вместо лица). При крайней необходимости, этот темный колдун мог обращаться в черного ворона.

Кощей связан со стихией воды. Вода придаёт Кощею сверхъестественную силу. Выпив три ведра воды, принесенные ему Иваном-царевичем, Кощей разрывает 12 цепей и освобождается из подземелья Марьи Моревны. В былинах и русских народных сказках, воду вёдрами могли пить только змеи и богатыри и действительно получали от этого силу. Эта легенда так же говорит о том, что Кощей связан с культами плодородия и возрождения [1,312].

Глава 3. Практическая часть.

Познакомившись с информацией из дополнительной литературы об истории древних славян, я узнал, что наши предки были язычниками. Чтобы определить, оказало ли язычество влияние на творчество народа, я внимательно перечитал русские сказки, где встречается Кощей Бессмертный: «Марья Моревна» [6, 385], «Царевна Лягушка» [6, 138], «Царевна змея», «Иван Соснович», «Медведко», «Кощей Бессмертный»; «Иван Быкович», сопоставляя верования славян и особенности народных сказок.

3.1.Анализ образа Кощея Бессмертного в русской народной сказке «Царевна – лягушка»

Сказка «Царевна-лягушка» является волшебной (мифологической), так как в основе ее сюжета много древних элементов: магические действия, слова и предметы.

Рассмотрим персонажей сказки в их соотнесённости с верованиями людей и мифическими персонажами.

Иван царевич отправляется на поиски Василисы Премудрой и ему встречается старичок — мудрец, который даёт путеводный клубочек. Это означает, что в поисках своей суженой царевич становится на путь мудрости. На этом пути ему встречается то медведица с медвежатами, то волчица с волчатами, то соколиха, у которой есть соколята. Но мудрость, любовь и уважение к жизни, не позволили ему охотиться на животных. Он даже щуку пожалел. Клубочек привёл его к Бабе Яге. Баба Яга — это ведунья, которая живёт как бы на границе миров: человеческого — явного и лесного — навного, то есть на границе жизни и смерти и хранит знания, как о жизни, так и о смерти.

Она-то и рассказывает царевичу, как победить Кощея, то есть, делится с Иваном этими знаниями: «Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт». Дуб — это древо Рода. Жизнь и смерть каждого человека всегда связана с его родом. Яйцо — символ жизни, символ продолжения рода. Утка — символ смерти. Заяц символизирует страх, сундук — сокровенные знания. Повалить дуб и раскрыть сундук помогает царевичу медведь.

Медведь — символ Велеса, Бога мудрости, сакральных знаний и богатства. Но главное, Велес — хранитель Нави, т.е. мира, где находятся души наших предков перед тем, как снова воплотиться в явном мире. Другими словами, Иван–царевич при помощи мудрости и сакральных знаний сваливает древо рода Кощея, лишая его помощи его предков.

Сундук разбился — Кощей теряет сакральные знания.

Из сундука выскочил заяц — Кощея обуял страх, и он в страхе пытается убежать, спасти яйцо — свою жизнь.

Зайца разрывает волк — символ отваги царевича.

Из зайца вылетела утка: потеря знаний и страх сделали Кощея Бессмертного смертным. Утку бьёт сокол. Сокол — это символ Рода, солнца, света. Сокол — этот тот, что с кола, т.е. птица, которая пикирует вниз с огромной высоты, как солнечный луч с солнца. Другими словами, светлая сила рода царевича побеждает смертного Кощея, яйцо его жизни выпадает и падает в море.Яйцо — это не только символ жизни, но также и символ Рода.

Море — символ мира Нави.Правь — мир Богов, Явь — наш явный мир, Навь — мир, где обитают духи и души предков, откуда они приходят на новые воплощения. Получается, что Кощей не только лишён поддержки своего рода, его род полностью уничтожен в явном мире, он остался один, но в Нави есть души из его рода, готовые прийти на воплощение, родиться.

Щука — обитатель мира Нави выносит яйцо (последнюю надежду рода Кощеева) Ивану Царевичу, которое он разбивает и достаёт иглу, на конце которой — смерть Кощеева. Этой иглой он и убивает Кощея и вызволяет из плена свою жёнушку. Так и был побеждён Кощей во всех трёх мирах: в Прави (сокол), в Яви (волк) и в Нави (щука).

Кощей Бессмертный является злодеем в данном произведении. Он владеет колдовством, жаден, некрасив, безжалостен. Занимается тем, что похищает чужих невест, крадёт их красоту.

Данный персонаж властен, потому что он имеет власть над жизнью и над судьбами героев. Он превратил Василису в лягушку, что говорит о том, что он распорядился её жизнью и судьбой. Из-за этого он заставил главного героя сказки Ивана-Царевича мчаться к нему за спасением царевны. Он хитёр ,коварен, бездушен, что красочно доказывают его поступки.

Его роль в сюжете — это зеркальное отражение положительно героя Ивана-Царевича: храброго и доброго. Кощей является воплощением зла, показателем того, что если причинять людям зло, то оно рано или поздно обернётся против тебя.

Суть сказки заключается в том, что человек должен ценить то, что имеет. Ради достижения своих целей иногда необходимо преодолевать некоторые трудности.

3.2.Мои практические выводы

В ходе исследования я прочитал много сказок и мифов, изучая предмет исследования: героя сказок Кощея Бессмертного.

В моей гипотезе я выдвинул предположение, что волшебная сказка основана на мифах, и что через мифы можно объяснить историческую основу образа Кощея Бессмертного. В подтверждении моей гипотезы о сказочности героя, являются факты, которые я нашёл в литературе [4, 119].

Во-первых, чудеса, которые происходят в сказках по воле персонажей, В сказках Кощей Бессмертный управляет временем: ускоряет, замораживает, поворачивает вспять.

В-третьих, олицетворение сил природы. Кощей Бессмертный обращает живые существа в камни и деревья, а людей – в животных или птиц.

В-четвертых, антропоморфизм — наделение животных человеческими качествами — разумом и речью (говорящий конь, серый волк). Верным другом помощником, и спутником у Кощея выступает конь, умеющий говорить. Он – наполовину живое существо, наполовину скелет, обладающий высокой скоростью в передвижении, острым слухом и чутким нюхом. Эти волшебные превращения доказывают, что Кощей Бессмертный – это многогранный персонаж с долгой историей, вызывающий много вопросов. Его можно назвать фольклорным мифологическим персонажем, который встречается во многих сказаниях и сказочных историях. Кощей Бессмертный не самостоятельный фольклорный образ. В сказочные истории он проник из древнеславянской мифологии.Образ Кощея Бессмертного – многоплановый собирательный образ, не имеющий конкретной родословной. Он — волхв, наделённый страшной внешностью и владеющий магией. Иногда чародей перевоплощается в чёрного гигантского ворона и летает по всем трём мифологическим мирам –Яви, Прави и Нави.В легендах Кощей – тьма и зло. Он уничтожает всё живое на своём пути. Он приносит горе, болезни, вызывает преграды, катаклизмы. Некоторые исследователи фольклористы предполагают, что имя персонажа происходит от слова «касть»- мерзость, пакость, гадость, хворь, порча. Также ряд экспертов придерживается мнения, что правильное именование существа – Бес, тёмный колдун – брат Горыныча.

Победить Кощея Бессмертного можно только разбив яйцо с его душой, на поиски которого и отправляется в русских сказках главный герой.

Сказка – это всегда победа добра над злом. Волшебные истории, в которых живут вымышленные герои, (пусть даже такие страшные и зловещие, как Кощей Бессмертный), а значит, их можно наделить любыми чертами характера и способностями. Это могут быть и люди, и звери, и даже невероятные существа из человеческой фантазии. Эти черты волшебства я проанализировал в сказке «Царевна лягушка», где многие действия героев объясняют историческую основу происходящего, и, в частности, сказочного героя Кощея Бессмертного.

Почему все любят сказки? Ответ на этот вопрос оказался самым простым. Для детей чудеса и волшебство реальны. Мы не просто верим в них, мы убеждены, что мир соткан из магии. А сказки подтверждают эту уверенность.

3.3.Работа с тестами.

Работая с данным исследованием, я узнавал много нового о волшебных сказках и, в частности о сказке «Царевна — лягушка», поэтому я решил провести опрос среди учащихся моего класса. Мне стало интересно, что думают ребята о волшебной сказке и предмете моего исследования мифологической основе образа Кощея Бессмертного. Им было предложено ответить на: а)вопросы теста [Приложение № 13].

3.4.Заседание клуба любителей волшебных сказок.

Проанализировав анкетные данные одноклассников, я решил провести заседание в клубе «Любителей сказки» ( действие происходило перед Новым годом, а это самое волшебное и подходящее время). В первой части занятия я подготовил доклад и рассказал ребятам-одноклассникам, что следы славянской мифологии можно найти в волшебных сказках, познакомил их со своими находками и открытиями в мире литературы.(1 часть исследовательской работы)

Вторая часть была практической и мы дружно играли в клубе «Любознаек» по командам, представляющим: сказочного персонажа (Кощея Бессмертного), волшебный предмет (скатерь-самобранка) , волшебного животного (коня) ,в роли природной силы выступил мудрый дуб.

Для этого, мною были подготовлены вопросы для любознательных ребят [Приложение № 14].

Так прошла презентация моей исследовательской работы. Для меня стало открытием, что многие мои одноклассники тоже с удовольствием читают волшебные сказки-(100%).Знают о мифологической природе Кощея Бессмертного(2%).Заинтересовались славянской мифологией (70%).Эти цифровые значения доказывают, что моя работа была актуальна.

4.Заключение.

Почти все сказки хорошо заканчиваются, а добро в них обязательно побеждает зло. В сказке происходит то, что никогда бы не произошло в жизни. В сказках сбываются все мечты и фантазии.У очень многих сказочных историй, даже тех, которые живут сейчас среди нас, нет автора. Потому что их сочиняли многие люди, даже целые поколения людей, на протяжении многих веков. Так что многие сказки существуют сотни, тысячи лет. Причем в основе многих сказок лежат события, происходившие на самом деле. Просто рассказчики добавили к этим историям что-то свое, новое, выдуманные детали. Если мы станем сравнивать между собой мифологические сказки многих народов, то обнаружим много общего, даже если люди, сочинившие эти истории, жили на разных континентах. А это говорит о том, что у всех людей на Земле одна мечта: чтобы в жизни всегда добро побеждало зло и всегда находилось место настоящим чудесам.

Наш мир сильно отличается от того, в котором жили наши прадедушки и прабабушки. Они мало что знали о причинах явлений природы и устройстве Земли, поэтому все непонятные вещи объясняли проделками «нечистой» силы. Мир наших предков был загадочным и волшебным, полным мистики и чудес — ведь тогда считалось, что представители потустороннего царства окружают нас всегда и везде: они живут на болотах, в озёрах, лесах, полях и даже в доме. Как же они выглядят, какими повадками и способностями обладают и, какие у них вредные привычки? Я начал искать ответы и выяснил, что большинство наших народных сказок берут начало в мифах древних славян.

Знание прошлого — ключ к пониманию и настоящего, и будущего. Человек, не знающий и не любящий прошлого, не имеет и будущего. Крайне важно услышать голос предков, почувствовать себя частицей исторического потока, не прерывающегося тысячелетиями. Прошлое, в котором все славянские народы были едины, когда всё объясняли мифы и сказания, как правило, не были записаны, но передавались из уст в уста как, неоспоримая истина, представляя собой наследие, часть культуры. Важнейшую часть культуры, которая была неотрывно связана со всей жизнью славян. Язычество было и остается неотъемлемым атрибутом нашей жизни — приметы (кошка дорогу перебежала, или чтобы не сглазить, нужно переплюнуть через левое плечо и постучать по дереву), праздники (масленица, Иван Купала), которые изначально были языческими, даже орнамент на одежде — все это, и многое другое взято из мифологии древних славян.

Русский фольклор донёс до нашего времени лишь сказочный образ Кощея Бессмертного, который однозначно стал трактоваться как отрицательный и зловещий персонаж. Но мы знаем, что за любым языческим образом всегда стоит понятие, сила природного явления – всё то, что непосредственно имело отношение к существованию человека.

Мифология и культура древних славян «живет» уже около тридцати тысячелетий. Так давайте же не будем забывать о нашем прошлом и сохраним эту замечательную культуру!

5. Список использованных источников и литературы.

Афанасьев А. Н. Происхождение мира. Статьи по фольклору, этографии и мифологии. Сост., подготовка текста, статья, коммент. А. Л, Топоркова. — М.: Издательство «Индрик», 1996. — 640 с.

Левкиевская Е. Е. Мифы и легенды восточных славян. – М.: Дет. лит., 2012. — 316 с.

Никольская А. О. «Славянская чудо-юдология». – СПб.: Речь, 2017. – 48с.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. — 364 с.

Русские народные сказки. – Ростов-на-Дону: «Владис».

Русские народные сказки. – Йошкор-Ола: Марийский полиграфическо-издательский комбинат, 1993. -480 с.

Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забылиным. — Репринтное воспроизведение издания 1880 года. — Москва, Совместное советско-канадское предприятие «Книга Принтшоп», 1990. — 620 с.

Русское устное народное творчество: Хрестоматия. Учеб.пособие/сост. В.П. Аникина. М.,: Высш. Шк., 2004. – 735 с.

Русская устная проза. Учеб.пособие/сост. В.Г. Смолицкий. М.: Просвещение, 1985. – 272 с.

Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян», М.: Наука, 1980. – 406 с.

Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России. М.: Просвещение, 2012. — 336 с.,

Славянские мифы. – Москва: Эксмо, 2019. – 96 с.

Энциклопедия для детей. История России, т. 5, ч. 1. М.: «Аванта+».

Энциклопедия для детей. Русская литература, т. 9, М.: «Аванта+».

6. Приложения

Приложение №1. Мифологическая картина устройства мира.

В представлении восточных славян весь мир создал бог Род. «И вот родил Род небесное царство Правь, потом — царство срединное Явь, а следом — тёмное царство Навь. Из мирового неведомого пространства упало семечко, и стал расти огромный Дуб — Мировое Древо, высокое и могучее. Корнями должен был уходить оно в царство глубинное, призрачное, туда, где место лишь для мёртвых и для тёмных сил. Ствол его пойдёт поперёк царства Явного, где поселятся скоро живые и будут жить, пока не истечёт их срок; а верхушка и вовсе доберётся до Правильного царства, до страны, в которой вот-вот появятся могучие боги и станут править миром.

Одно плохо: перемешано всё в мире, и некому наблюдать за порядком, всё подмечать, за всем, что родилось, присматривать и доделывать то, что начато. Тогда кликнул Род птицу Сва и создал себе родича, творца и помощника, — Сварога могучего, вдохнул в него свой всесильный дух и дал ему не одну голову, а целых четыре, чтобы мог он на все четыре стороны света оборачиваться. И поднял Сварог могучими руками над морем небо, названное в честь него Сваргой, и пошёл ходить по нему, из поднебесья мир оглядывая. А потом дальше давай то да сё сварганивать! Ведь имя тому богу было Сварог.

Потом Сварог и Черный Змей (Чернобог) поделили землю, пропахали межу. Справа осталось Правильное царство — небесная синяя Сварга, слева — подземное царство Нави, а в срединном мире Яви Межа посередь мира легла.

«Удивительная речка потекла по Меже, отдели мир темный и мертвый от мира живого, явного. Сама по себе родилась эта речка смрадная, и назвалась та речка Смородиной. В речке Смородине слезы с кровью перемешаны, волны там одни ледяные — холодные, а другие кипучие — огненные, оттого и шипит, и паром пышет речка Смородина. Отделяет она живых от мертвых, и даже бессмертные боги боятся переходить ту речку, а уж у смертного и вовсе ни переехать её, ни переплыть никакой не будет возможности. Лишь волшебный Калинов мост через речку ту перекинут, по нему умершие люди в мир подземный будут шествовать, но пока об этом еще никто не догадывается».

У Чернобога в Кощном царстве царил другой сын Черного Змея — братец Горына Кощей Чернобогович. Этот Кощей жил в образе человеческом, но столько ненависти и жадности было в том человекообразном злодее, что хватило бы с лихвой на всю Вселенную. Про смерть Кощея в мифе говориться: «Есть яйцо заветное, самим Родом в начале мира рожденное, — яйцо со смертью Кощея. Глубоко его смерть упрятана, далеко его смерть схоронена. Под корнями Дуба, Дерева Мирового, лежит яйцо. В сундуке оно там упрятано, внутри зайца оно схоронено, внутри утки оно положено. В тот же час, когда разобьешь ты яйцо, погибнет Кощей».

Приложение №2 .Деревянные идолы.

Приложение №3.Поклонение идолам.

Приложение №4. Темные боги Нави.

Властитель Нави – Чернобог, брат Белобога. Этот темный Бог вовсе не воюет со своим братом, он лишь выполняет свою работу, очень важную, но неоцененную многими: Чернобог разрушает то, чему в мире Яви больше нет места.

Другие славянские Боги мира Нави тоже существуют для того, чтобы не давать миру остановиться в развитии. Кроме того, именно Навные Боги охраняют мир мертвых и стоят на границе между упорядоченным миром и хаосом. К славянским Богам Нави относим Морену, Кощея, Вия. Даже Славянский Бог Зимнего Солнца Коляда большую часть времени проводит в мире Нави.

Бог Вий.

Славянский Бог Вий известен по произведению Н.В. Гоголя, где Вий — это чудовище, всевидящий монстр. Надо сказать, что этот литературный персонаж почти не имеет общего с тем славянским божеством, которого помнит наш народ. По древним славянским мифам, которые мы воссоздаём в настоящее время, Бог Вий — один из старейших Богов, которых создал Род-Творец на заре времён. Бог Вий предпочитает Навь — мир Духов, куда уходят Души и откуда они приходят в Явь. Бог Вий — могучий волшебник, мрачный, но стремящийся к восстановлению порядка. Славянские мифы считают Бога Вия «пастухом душ» — той самой силой, которая заставляет души очиститься от явных тягот, пройти очищение огнём и возродиться вновь. Знак Бога Вия «Всевидящее око».

Бог Чернобог.

Славянский Бог Чернобог воспринимается некоторыми как злодей и враг человечества. Считается, что брат-близнец светлого Бога Белобога, воплощающего всё светлое и доброе, Чернобог воплощает противоположное начало — темноту и зло. Это слишком простое и неверное представление о двух противоположных началах. Так в паре Хорс-Дивия, или Даждьбог-Тара можно найти свет и темноту. Но кто сказал, что это добро и зло? Представление о Чернобоге будет верным, если о нём думать как о разрушающем начале наших миров, о том, кто берёт на себя роль разрушителя старого и отжившего. Чернобог — управляющая сила в Мире Нави, и именно поэтому он почитался нашими предками наравне с Белобогом. Знак Бога Чернобога «Навник»:

Богиня Морена.

Славянская Богиня Морена (Марена, Мора) — знакома многим по празднику масленица, на котором прогоняют «Морену-зиму» и сжигают соломенное чучело. Богиня Зимы Морена — ещё и Богиня смерти, что понятно. Это Богиня Нави, считается супругой повелителя этого мира, Бога Чернобога. Не стоит представлять Богиню Морену в образе страшной старухи — напротив, в славянских мифах это молодая черноволосая красавица, полная сил и замыслов. Также не стоит упрощать восприятие этой Богини — из славянских мифов известно, что она является дочерьюСварога, Верховного Бога мира Прави и прекрасной и доброй Лады. Знак Богини Морены «Зимний косой крест:

Бог Кощей.

Славянский Бог Кощей часто воспринимается как тот самый «Коша» из советского фильма-сказки. Славянская мифология гораздо более глубокая и многомудрая, чем массовые штампы. Бог Кощей — сподвижник Бога Чернобога, ушедший вместе с ним во время битвы Света и Тьмы, происшедшей в незапамятные времена. Бог Кощей — воевода рати, в задачу которой входит очищение от неправедно живущих; каждую ночь он выезжает из Нави в Явь, чтобы восстановить справедливость и забрать души для того, чтобы у них была возможность начать жить заново. Славянский Бог Кощей — это справедливый, карающий Бог Смерти. Знак Бога Кощея «Кощун»:

Бог Троян.

Славянский Бог Троян вызывает одновременно интерес и недоумение. Известен «троелицый кумир» на острове Рюген (Руян), но речь не о нём. Из славянских мифов нам известен сын Бога Велеса и человеческой женщины, который так стремился к знаниям по целительству, что в конце-концов Троян сравнился с Богами. После его ухода в Навь Троян переродился и был признан Богом. С того времени навный Бог Троян известен как Бог целительства. Знак Бога Трояна «Целебник»:

Бог Коляда.

Славянский Бог Коляда многим известен по празднику коляды, который отмечается в зимнее солнцестояние. Символика этого праздника совпадает с образом Бога Коляды в представлении славян. Бог Коляда — это Бог молодого зимнего Солнца, выходящего в это время из Нави. Бог Коляда в мифологии — это свет солнца и свет знаний (слово «просвещение» даёт этот образ солнца, света, знаний, роста). Бог Коляда — брат Авсеня, у которого он принимает бразды правления на четверть года, чтобы отдать их потом яркомуЯриле в день весеннего равноденствия. Знак Бога Коляды «Колядник»:

Богиня Кострома.

Славянская Богиня Кострома известна из славянской мифологии как сестра Бога Купало. Из-за её вздорного характера в детстве произошло несчастье с братом Купало, и проклятие, которое Кострома навлекла на них обоих, во взрослой жизни привело к ещё большей трагедии. Эти тяжёлые события привели в духовному перерождению как брата Купало, так и сестры Костромы. Попав в мир Нави, Кострома изменилась и теперь является воплощением сил, которые поддерживают любовь в этом мире. Богиня Кострома для славян — Покровительница влюбленных. Знак Богини Костромы «Перекрест».

Богиня Девана.

Славянская Богиня Деваны известна как Богиня Охоты. Как у многих славянских Богов, у неё была непростая история — как известно из мифов, эта гордая и своевольная дочь Перуна захотела стать наиглавнейшей в мире Прави и подняла восстание против Сварога. После того, как Перун усмирил неразумную дочь, она стала женой Бога Святобора, но их брак был неудачным. Девана ушла от мужа и стала разбойничать на дальних дорогах. Боги решили остановить Девану и отправили её в Навь. Перерождение в Нави привело к тому, что после этого Богиня Девана стала мудрой, осторожной, но по-прежнему любила странствия и охоту. Знак Богини Девана «Звезда оберег».

Бог Переплут.

Славянский Бог Переплут мало известен у западных славян, но на поморском севере, напротив, это один изпочитаемый и известных Богов, Покровитель моряков. Именно его влияние в мире создаёт попутный ветер и открывает пути, по которым моряки могут вернуться домой. Бог Переплут — Бог Нави, и именно поэтому он может помочь морякам, которые рискуют пересечь границу между мирами, отправляясь в далёкое морское плавание. Знак Бога Переплута «Спираль»:

Особая история у Велеса, Бога Трех Миров. Имя этого славянского Бога подсказывает, что ему открыты пути во все три мира, потому не можем отнести его ни к одному из них. Велеса особо почитают на Русском Севере, удивительную историю этого Бога непременно стоит узнать. Так же особняком стоит Богиня Макошь, Богиня Судьбы и Магии.

Богиня Макошь.

Славянская Богиня Макошь известна и любима, как никто другая. Это Богиня Судьбы и Магии, которая владеет нитями судеб равно как мужчин, так и женщин, людей и Богов. В силу великого действия и влияния на благополучие людей, почитание Богини Макошь смешалось с культом Богини Мать сыра-Земля, также подательнице благ. Но Макошь — это подательница благ в большом значении, на всю родовую линию, а Мать сыра-Земля — более «приземлённое» благополучие, на конкретный период. В мифологии нет упоминания того, что Бог Род, создавший нашу Родину, Миры, Богов, когда-либо создал Богиню Макошь. Это умолчание может свидетельствовать о том, что Богиня Макошь — сила, пришедшая извне. Знак Богини Макошь «Родовик»:

Бог Велес.

Славянский Бог Велес известен и тем, кто мало знаком со славянской мифологией вообще. Почитание Бога Велеса связано с тем, что он воплощает одновременно все силы трёх Миров — именно таков был замысел Рода-Творца в отношении него. Именно поэтому влияние Бога Велеса велико на жизнь и смерть человеческую. Бог Велес почитается как Покровитель природы, управитель диких и домашних животных, словом, от его силы зависит явное благополучие людей. Кроме того, считается, что именно Бог Велес помогает Душам умерших попасть в белую Навь и потом переводит через реку Березину Души детей для рождения в Яви. По всему, Бог Велес, являющийся Богом Мудрости и Магии, стоит особо в пантеоне славянских Богов. Знак Бога Велеса «Бычья голова»:

Бог Род.

И последний, о ком здесь вспомним, будет Первобог, Род-Творец, который создал Родину посредине Хаоса, создав порядок мироустройства. По славянской мифологии, Бог Род — не совсем Высший Творец мироздания; он именно тот, который создал три мира, в котором существуют наши тела и души. Бог Род — тот, который создал мировой порядок и поддерживает правила, он — та сила, которая придаёт смысл нашему существованию. Именно он создал Богов и придал им различные проявления, организующих череду развития и остановки, света и тьмы. Знак Бога Рода «Сваор».

Приложение № 5 Праздник Масленица (март).

Приложение №6 Праздник Иван Купала (7 июля).

Приложение №7 Праздник окончания жатвы (28 августа).

Приложение №8. День Кощея.

Приложение № 9 .Памятник Бабе-Яге и Кощею Бессмертному в Евпатории, Крым

Приложение № 10. Памятник Бабе-Яге и Кощею Бессмертному в Саках, Крым

Приложение №11. Памятник Кощею Бессмертному в Новосибирске

Приложение №12. Деревянная скульптура в Кунгуре, Пермский край.

Приложение №13. Тест по сказке «Царевна-лягушка»

Тест по сказке

|

Тест по сказке «Царевна-лягушка». Вариант 1 |

|

|

1. Жанр устного народного творчества, занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях — это… а) загадка; б) колыбельная песня; в) сказка; г) потешка. |

6. «Я там был, мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот ничего не попало». Как называется такой элемент сказки? а) присказка; б) зачин; в) концовка; г) эпилог . |

|

2. Кто «заколдовал» Василису Премудрую? а) Баба Яга; б) леший; в) водяной; г) Кащей Бессмертный. |

7. Какие животные помогли Ивану – царевичу? а) лиса и волк; б) медведь и заяц; в) селезень и щука; г) белка и ёж. |

|

3. Как долго искал Иван-царевич свою стрелу? а) два дня, а на третий день нашёл; б) искал три года; в) нашёл в этот же день, но только к вечеру; г) целую неделю. |

8. Кто из героев сказки вызывает у вас сочувствие? а) царь ; б) старший и средний сыновья; в) Иван-царевич; г) Кащей Бессмертный. |

|

4. Что должны были сделать жёны царевичей по приказу царя? а) выткать ковёр; б) спеть песню; в) плясать на пиру; г) испечь каравай. |

9. «Утро вечера мудренее». Кто из героев сказки говорил эти слова? а) Баба Яга ; б) Иван-царевич; в) Василиса Премудрая; г) царь. |

|

5. Что положила себе в рукава на пиру Василиса Премудрая? а) кусочек каравая; б) косточки от рыбы ; в) серебряную ложечку; г) косточки жареного лебедя. |

10. Какие черты характера Ивана – царевича помогли отыскать Василису Премудрую? а) скромность и молчаливость; б) смелость и упорство; в) хитрость и ловкость; г) доброта и милосердие . |

|

Тест по сказке «Царевна-лягушка». Вариант 2 |

|

|

1. К какому виду сказок принадлежит сказка «Царевна – лягушка»? а) бытовая сказка; б) волшебная сказка; в) сказка о животных; г) сказка о добре и зле. |

6. Царь приказал на пиру выгнать невесток из горницы, потому что они… а) ругались между собой; б) смеялись над женой Ивана-царевича; в) не смогли хорошо испечь каравай и выткать ковёр; г) гостей забрызгали, костями-огрызками засыпали. |

|

2. Сколько лет Василиса Премудрая должна была быть квакушкою? а) один год; б) три года; в) пять лет; г) всю жизнь. |

7. Что должен был сделать Иван-царевич, прежде чем смог бы отыскать Василису Премудрую? а) износить три пары железных сапог; б) износить три железных рубашки; в) пройти тридцать три дремучих леса; г) изгрызть три железных хлеба. |

|

3. Как Иван-царевич нёс лягушку-квакушку домой? а) завернул в салфетку; б) завернул в платочек; в) положил в мешочек; г) положил в карман. |

8. Что находилось на вершине Кащеева дуба? а) железный сундук; б) кованый ларец; в) серебряная шкатулка; г) жёлуди. |

|

4. Как приехала Василиса Премудрая на пир к царю? а) на такси; б) на печке; в) в золочёной карете; г) верхом на лошади. |

9. Почему животные помогали Ивану-царевичу? а) потому что он был смелым; б) потому что он был добрым и пожалел их; в) потому что они его боялись; г) так им велела Баба Яга. |

|

5. Как Иван-царевич искал свою жену? а) с помощью компаса; б) ориентировался по звёздам ; в) с помощью клубочка; г) с помощью волшебного зеркала. |

10. Чему учит сказка «Царевна-лягушка»? а) нужно быть трудолюбивым и добрым; б) нужно не судить о людях по их внешнему виду; в) нужно быть метким и ловким; г) нужно не бояться трудностей. |

Приложение №14. Анализ проведённого теста

Показал, что учащиеся 3 класса владеют понятиями фольклорных жанров – 20 уч-ся ;

Хорошо знают содержание сказки (значит, читали сами) -18 уч-ся;

Выделяют элементы сказки – 11 уч-ся;

Определяют вид сказки – 19 уч-ся;

Дают характеристику героям –все,22 уч-ся.Значит сказку читали внимательно, вдумчиво и понимают суть сказки.

|

1. Жанр устного народного творчества, занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях — это… |

Количество ответов. |

|

а) загадка; |

1 |

|

б) колыбельная песня; |

1 |

|

в) сказка; |

20 |

|

г) потешка. |

0 |

|

2. Кто «заколдовал» Василису Премудрую? |

|

|

а) Баба Яга; |

4 |

|

б) леший; |

0 |

|

в) водяной; |

1 |

|

г) Кощей Бессмертный. |

16 |

|

3. Как долго искал Иван-царевич свою стрелу? |

|

|

а) два дня, а на третий день нашёл; |

18 |

|

б) искал три года; |

0 |

|

в) нашёл в этот же день, но только к вечеру; |

5 |

|

г) целую неделю. |

0 |

|

4. Что должны были сделать жёны царевичей по приказу царя? |

|

|

а) выткать ковёр; |

9 |

|

б) спеть песню; |

0 |

|

в) плясать на пиру; |

1 |

|

г) испечь каравай. |

16 |

|

5. Что положила себе в рукава на пиру Василиса Премудрая? |

|

|

а) кусочек каравая; |

3 |

|

б) косточки от рыбы ; |

1 |

|

в) серебряную ложечку; |

8 |

|

г) косточки жареного лебедя. |

10 |

|

6. «Я там был, мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот ничего не попало». Как называется такой элемент сказки? |

|

|

а) присказка; |

1 |

|

б) зачин; |

0 |

|

в) концовка; |

16 |

|

г) эпилог. |

5 |

|

7. Какие животные помогли Ивану – царевичу? |

|

|

а) лиса и волк; |

7 |

|

б) медведь и заяц; |

3 |

|

в) селезень и щука; |

7 |

|

г) белка и ёж. |

5 |

|

8. Кто из героев сказки вызывает у вас сочувствие? |

|

|

а) царь; |

5 |

|

б) старший и средний сыновья; |

3 |

|

в) Иван-царевич; |

11 |

|

г) Кащей Бессмертный. |

3 |

|

9. «Утро вечера мудренее». Кто из героев сказки говорил эти слова? |

|

|

а) Баба Яга; |

3 |

|

б) Иван-царевич; |

3 |

|

в) Василиса Премудрая; |

16 |

|

г) царь. |

0 |

|

10. Какие черты характера Ивана – царевича помогли отыскать Василису Премудрую? |

|

|

а) скромность и молчаливость; |

0 |

|

б) смелость и упорство; |

11 |

|

в) хитрость и ловкость; |

7 |

|

г) доброта и милосердие. |

5 |

|

11. К какому виду сказок принадлежит сказка «Царевна – лягушка»? |

|

|

а) бытовая сказка; |

1 |

|

б) волшебная сказка; |

19 |

|

в) сказка о животных; |

2 |

|

г) сказка о добре и зле. |

1 |

|

12. Сколько лет Василиса Премудрая должна была быть квакушкою? |

|

|

а) один год; |

0 |

|

б) три года; |

5 |

|

в) пять лет; |

5 |

|

г) всю жизнь. |

12 |

|

13. Как Иван-царевич нёс лягушку-квакушку домой? |

|

|

а) завернул в салфетку; |

0 |

|

б) завернул в платочек; |

6 |

|

в) положил в мешочек; |

6 |

|

г) положил в карман. |

10 |

|

14. Как приехала Василиса Премудрая на пир к царю? |

|

|

а) на такси; |

0 |

|

б) на печке; |

1 |

|

в) в золочёной карете; |

17 |

|

г) верхом на лошади. |

4 |

|

15. Как Иван-царевич искал свою жену? |

|

|

а) с помощью компаса; |

0 |

|

б) ориентировался по звёздам; |

1 |

|

в) с помощью клубочка; |

19 |

|

г) с помощью волшебного зеркала. |

4 |

|

16. Царь приказал на пиру выгнать невесток из горницы, потому что они… |

|

|

а) ругались между собой; |

3 |

|

б) смеялись над женой Ивана-царевича; |

10 |

|

в) не смогли хорошо испечь каравай и выткать ковёр; |

3 |

|

г) гостей забрызгали, костями-огрызками засыпали. |

6 |

|

17. Что должен был сделать Иван-царевич, прежде чем смог бы отыскать Василису Премудрую? |

|

|

а) износить три пары железных сапог; |

2 |

|

б) износить три железных рубашки; |

0 |

|

в) пройти тридцать три дремучих леса; |

19 |

|

г) изгрызть три железных хлеба. |

1 |

|

18. Что находилось на вершине Кащеева дуба? |

|

|

а) железный сундук; |

15 |

|

б) кованый ларец; |

4 |

|

в) серебряная шкатулка; |

3 |

|

г) жёлуди. |

0 |

|

19. Почему животные помогали Ивану-царевичу? |

|

|

а) потому что он был смелым; |

1 |

|

б) потому что он был добрым и пожалел их; |

19 |

|

в) потому что они его боялись; |

2 |

|

г) так им велела Баба Яга. |

2 |

|

20. Чему учит сказка «Царевна-лягушка»? |

|

|

а) нужно быть трудолюбивым и добрым; |

4 |

|

б) нужно не судить о людях по их внешнему виду; |

12 |

|

в) нужно быть метким и ловким; |

0 |

|

г) нужно не бояться трудностей. |

8 |

Приложение №15.Вопросы для любознательных.

Заседание клуба любителей волшебных сказок состояло из двух частей: 1-теоретической, в которой я познакомил ребят со своим исследованием и 2- практической частью, где мы играли по командам. Ниже представлены вопросы , которые обсуждались

1. Назовите источники, за счет которых пополняются сведения о древних славянах?

2. Что такое «тотем»?

3. Что означает фраза: «Сказка ложь, да в ней намек, добру-молодцу урок»?

4. Назовите русскую народную сказку, где показано, что за нарушение запретов действует наказание?

5. Какие Вы знаете народные приметы, суеверия, обряды?

6. Какие еще русские народные сказки Вы знаете?

7. За что вы любите (или не любите) волшебные сказки?

Так прошла презентация моей исследовательской работы. Для меня стало открытием, что многие мои одноклассники тоже знают и с удовольствием читают волшебные сказки(100%). Эти цифровые значения доказывают, что моя работа была актуальна. Моим одноклассникам было интересно, а мне полезно было посмотреть, как моё исследование может помочь полюбить процесс чтения.

Результаты опроса я поместил в диаграмму

Просмотров работы: 5000

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ РУССКИХ СКАЗОК

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ РУССКИХ СКАЗОК

В русских народных преданиях Кощей Бессмертный появляется чаще всего в образе змея. Кощей играет ту же роль скупого хранителя сокровищ и опасного похитителя красавиц, что и змей: оба они одинаково враждебны сказочным героям и свободно заменяют друг друга, так что в одной и той же сказке в одном варианте действующее лицо — змей, а в другом — Кощей.

В польской сказке подземный король Кощей Бессмертный выступает вместо Морского царя. В первоначальном значении Морской царь — это бог дождевых туч, затмевающий светлое солнце, а в поэтическом контексте — похищающий златокудрую деву. Встречающиеся в старославянских памятниках «кощь» и «кошть» переводятся как «сухой», «тощий», «худой», и им родственно слово «кость». Глагол «окостенеть» употребляется в смысле «застыть», «оцепенеть», сделаться твердым, как кость или камень от сильного холода. Слово «кощей», возможно, сначала применялось в качестве эпитета, а потом и как собственное имя демона — иссушителя дождевой влаги, представителя темных туч, окованных стужей. Он появляется в зимнее время, когда тучи как бы застывают, превращаются в камни и не дают больше плодоносных дождей, а потому земля лишается своей производительной силы.

Еруслан Лазаревич. Лубок

В народе до сих пор именем «Кощей» называют старых скряг, иссохших от скупости и дрожащих над затаенным сокровищем (золотом солнечных лучей и живительной влагой дождя). Народная сказка приписывает Кощею и обладание гуслями-самогудами, которые играют так искусно, что всякий невольно заслушивается их до смерти — метафора песни, которую заводят суровые осенние вихри, погружающие в оцепенение, долгий сон всю природу.

Видимо, и Баба Яга — вещая сказочная старуха, заправляющая вихрями и бурями, тоже родственна со змеем и зовется Баба Яга — костяная нога. В старорусском языке были выражения «кощуны творить», «кощунствовать», что означало совершать действия, приличные колдунам и дьяволам. Диалектное «костить» значило «бранить». В русских сказках Кощей «чует русский дух», в заговорах произносится заклинание против Кощея-ядуна.

Кощей и Марья Моревна. В одной русской сказке юный царевич, образ которого явно связан с богом-громовником, женится на Марье Моревне, прекрасной королевне. Ее воинственный характер, неописуемая красота и прозвание «Моревна» (дочь моря) указывают на то, что это — славянская Лада, богиня весны, в образе которой соединились представления о весеннем солнце и о дожденосной облачной деве. Солнечные лучи метафорически уподоблялись ее золотым волосам.

…Брак прекрасной королевны и юного царевича непродолжителен: Марью Моревну похищает Кощей Бессмертный, закованный в цепи (холод, лед зимой), которые он легко разрывает, лишь только ему удается напиться воды весной, когда тает снег. Сорвавшись с цепей, Кощей крадет красавицу и уносит ее далеко в свои горы и подземные пещеры.

Царевич отправляется на поиски, в чем ему помогают силы природы — ветер, гром, дождь (их олицетворения — птицы сокол, орел, ворон). Царевичу удается увезти Марью Моревну из заточения, но Кощей (или змей) быстро нагоняет их на своем славном коне, отнимает царевну и снова запирает в неволе. Тогда царевич решается добыть себе такого коня, который был бы сильнее и быстрее Кощеева, и за трудную службу у Бабы Яги достигает своей цели.

Он во второй раз вызволяет и увозит Марью Моревну. Кощей опять пускается в погоню, но богатырский конь Ивана-царевича убивает его своим копытом.

Этот вариант народного эпоса рисует весеннюю грозу, когда красавица-Солнце то выходит из-за туч, то снова заволакивается ими, пока добрый молодец-громовник (царевич) не осилит эти тучи. Образ коня у царевича соответствует образу греческого Пегаса: как тот ударом копыта творил источники, так этот поражает копытом Кощея, т. е. уничтожает тучу, заставляет ее пролиться на землю обильным дождем.

Тайны Кощея. В других вариантах сказки Иван-царевич отыскивает Кощееву смерть. Но смерть Кощея далеко скрыта: на море, на океане, на острове Буяне есть зеленый дуб, под дубом тем зарыт железный сундук, в том сундуке сидит заяц, в зайце — утка, а в утке — яйцо. Стоит только добыть то яйцо, раздавить его — и Кощей умирает.

По сюжету еще одной сказки, красавица-царевна выведывает у Кощея его тайну, сообщает ее царевичу, и тот отправляется на чудесный остров.

Долго идет он путем-дорогой. Голод донимает его. Тут летит ворон (ястреб или сокол). Иван-царевич прицеливается, но ястреб говорит человеческим голосом: «Не убивай меня, я тебе еще пригожусь!» Пожалел Иван-царевич ястреба. Потом ему встречаются медведь, затем волк, и сцена повторяется. Наконец, видит царевич: лежит на берегу щука, не в силах добраться до воды. «А, попалась, зубастая, — говорит Иван-царевич. — Я тебя поймаю и съем». «Не ешь меня, царевич, — отвечает щука. — Скоро я сама тебе пригожусь». Преодолел, пересилил свой голод царевич, добрался до острова, вырвал из земли зеленый дуб с корнем, отрыл железный сундук, но не знает, как его отпереть. Тогда явился к нему медведь и помог в беде. Из сундука выскочил заяц, и не успел он скрыться, как за ним погнался волк, догнал зайца и принес царевичу. Тот распорол его острым ножом. Из зайца вылетела утка. Царевич разрезал утку, стал вынимать яйцо, я оно упало в море. Но тут помогла ему щука и подняла яйцо со дна морского.

В сказках Кощей сообщает свою тайну в виде загадки, за метафорами которой стоят те же образы природы. «На море, на океане, на острове Буяне» означает: среди небесного океана, в блаженной райской стране высится дуб, а под ним сундук зарыт. Дуб тот — это и дерево Перуна, и ясень Игдрасиль, из-под корней которого струится живая вода дождя (поток, ручей). Сундук (в некоторых вариантах — гора, камень, подземелье) — метафоры тучи, скрывающей в своих недрах солнечные лучи и дождевые ключи (колодец, пруд или озеро). Закованная в зимнюю стужу туча сравнивалась с окованным железными обручами сундуком, в котором до поры до времени покоятся могучие силы грозы. У дождевого источника встречаются дракон, заяц, утка — все это мифологические обозначения грозовых туч. Описывая весеннюю грозу, древние славяне заставляли героя сокрушать железные запоры и вступать в борьбу с облачными демонами; подвергаясь ударам грома и молнии, порывам ветра, тучи постоянно меняют свою форму и принимают различные фантастические образы, возникающие один из другого.

Эпитет Кощея «бессмертный» связан с тем, что после окончания летней половины года зима вновь овладевает миром и властвует над ним до следующей весны. После победы над Кощеем Перун выводит из-за темных облачных затворов богиню летнего плодородия и вступает с ней в торжественный брачный союз. Оттого смерть Кощея, согласно сказочным преданиям, скрывается там же, где и любовь заколдованной красавицы, временно охладевшей к своему супругу. Погибает Кощей, и возвращается любовь красавицы-царевны к покинутому ею царевичу. Захватывая светлую красавицу, богиню летнего плодородия в свои мрачные объятия, Кощей, по свидетельству народного эпоса, вступает с ней насильно в любовную связь, и связь эта продолжается до того времени, пока не победит его Иван-царевич или могучий бог-громовник.