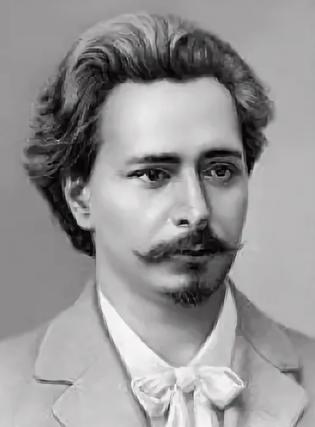

Леонид Николаевич Андреев

Собрание сочинений в шести томах

Том 1. Рассказы 1898-1903

Алексей Богданов. Между стеной и бездной

«…Я, гоняющийся за миражами, отрицающий жизнь и неспособный к покою…»

12 сентября 1919 года в Финляндии, в деревне Нейвола, в возрасте 48 лет умер знаменитый русский писатель Леонид Андреев. Совсем близкая — рукой подать — Россия, всего несколько лет назад следившая за каждым шагом этого человека, самого последнего его шага как будто и не заметила. Граница, обозначившая в 1918 году независимость Финляндии, оказалась почти непроницаемой, и долго еще в прессе сменяли друг друга подтверждения и опровержения печальной вести.

Тем не менее были организованы две публичные церемонии прощания[1] — благодаря усилиям М. Горького, особенно остро переживавшего смерть этого большого художника, с которым его лично связывала многолетняя и непростая история дружбы и вражды. Ему же мы обязаны и «Книгой о Леониде Андрееве» (Пг. — Берлин, 1922), собравшей воспоминания самого Горького, Чуковского, Блока, Белого, Чулкова, Зайцева, Телешова и Замятина. Этот документ литературной жизни стал теперь библиографической редкостью, — как и сборник памяти Леонида Андреева «Реквием», выпущенный в 1930 году сыном писателя Даниилом и В. Е. Беклемишевой. Судьба же андреевского литературного наследия оказалась более чем незавидной. Нельзя сказать, что Андреев сразу после революции стал «запрещенным» писателем, да таких писателей, пожалуй, и не было до известного «исторического перелома». Но в стране, нелегко усваивавшей новый революционный порядок, в стране, вполне конкретно ориентированной сначала на выживание, а затем на социалистическое обновление, творчество «вне времени и пространства», творчество, по определению самого писателя, «в политическом смысле никакого значения не имеющее»[2], было как-то не совсем уместно. Андреева еще кое-где переиздавали, кое-где ставили его пьесы (появилась даже инсценировка последнего, незаконченного произведения Андреева — «Дневник Сатаны»), но былая слава «властителя дум» казалась уже фантастическим преданием. В 1930 году вышел последний сборник рассказов Л. Андреева, а потом — долгие годы умолчания.

Столь же скорым стало забвение и в противоположном русском лагере — в эмиграции. Вадим Леонидович Андреев, проведший всю жизнь за границей, вспоминал: «…Большинство лучших вещей отца этого (последнего. — А. Б.) периода было напечатано уже только после его смерти в эмигрантской печати и не заслужило ни одного, буквально ни одного отзыва. Вообще в эмиграции Андреева не любили». «Если о нем иногда и писали, — добавляет В. Андреев, — то всегда иронически или высокомерно-презрительно, „в стиле мережковско-гиппиусовском и обязательно поминали о том, что Андреев был горьким пьяницей“»[3].

Второе «открытие» творчества Леонида Андреева, как части всей предреволюционной литературы, произошло в нашей стране в 1956 году, с выходом сборника «Рассказов». Открытие это продолжается уже больше тридцати лет, но и нынешнее шеститомное собрание сочинений — лишь этап постижения этого замечательного писателя.

* * *

Леонид Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в г. Орле на 2-й Пушкарной улице. Его отец, Николай Иванович, и мать, Анастасия Николаевна, тогда только-только выбрались из нищеты: землемер-таксатор Андреев получил место в банке, приобрел дом и начал обзаводиться хозяйством. Николай Иванович был заметной фигурой: «пушкари, проломленные головы», уважали его за необыкновенную физическую силу и чувство справедливости, не изменявшее ему даже в знаменитых его пьяных проделках и регулярных драках. Леонид Андреев потом объяснял твердость своего характера (как и тягу к алкоголю) наследственностью со стороны отца, тогда как свои творческие способности целиком относил к материнской линии. Анастасия Николаевна, урожденная Пацковская, хотя и происходила, как полагают, из обрусевшего и обедневшего польского дворянского рода, была женщиной простой и малообразованной. Основным же достоинством ее была беззаветная любовь к детям, и особенно к первенцу Ленуше; и еще у нее была страсть к выдумкам: в рассказах ее отделить быль от небылицы не мог никто.

Уже в гимназии Андреев открыл в себе дар слова: списывая задачки у друзей, он взамен писал за них сочинения, с увлечением варьируя манеры. Склонность к стилизации проявилась потом и в литературных опытах, когда, разбирая произведения известных писателей, он старался подделываться «под Чехова», «под Гаршина», «под Толстого»[4]. Но в гимназические годы Андреев о писательстве не помышлял и всерьез занимался только… рисованием. Однако в Орле никаких возможностей учиться живописи не было, и не раз потом сокрушался уже известный писатель о неразвитом своем таланте художника, — таланте, то и дело заставлявшем его бросать перо и браться за кисть или карандаш.

Помимо рисования, орловской природы и уличных боев, жизнь Андреева-гимназиста заполняли книги. Увиденные на окрестных улицах персонажи пока еще даже не задуманных рассказов — Баргамот и Гараська, Сазонка и Сениста («Гостинец»), Сашка («Ангелочек») и другие — жили в сознании будущего писателя вместе с героями Диккенса, Жюля Верна, Майна Рида…

«Моментом сознательного отношения к книге» Андреев называет «тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре за тем „В чем моя вера?“ Толстого… Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги „Учение о пище“ Молешотта»[5].

Надо полагать, что именно серьезное чтение подтолкнуло Андреева к сочинительству, а «Мир как воля и представление» Шопенгауэра долгие годы оставалась одной из любимейших его книг и оказала заметное влияние на его творчество. В возрасте семнадцати лет Андреев сделал в своем дневнике знаменательную запись, известную в пересказе В. В. Брусянина. Будущий беллетрист обещал себе, что «своими писаниями разрушит и мораль и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь всеразрушением»[6]. Поразительно, что, не написав еще ни строки, Леонид Андреев уже как будто видел себя скандально известным автором «Бездны» и «В тумане», предугадывал бунт о. Василия Фивейского и Саввы…

В старших классах гимназии начались бесчисленные любовные увлечения Андреева. Впрочем, слово «увлечение» не дает представления о той роковой силе, которую он с юности и до самого последнего дня ощущал в себе и вокруг себя. Любовь, как и смерть, он чувствовал тонко и остро, до болезненности. Три покушения на самоубийство, черные провалы запойного пьянства, — такой ценой платило не выдерживавшее страшного напряжения сознание за муки, причиняемые неразделенной любовью. «Как для одних необходимы слова, как для других необходим труд или борьба, так для меня необходима любовь, — записывал Л. Андреев в своем дневнике. — Как воздух, как еда, как сон — любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования»[7].

В 1891 году Андреев заканчивает гимназию и поступает на юридический факультет Петербургского университета. Глубокая душевная травма (измена любимой женщины) заставляет его бросить учебу. Лишь в 1893 году он восстанавливается — но уже в Московском университете. При этом он, согласно правилам, обязуется «не принимать участия ни в каких сообществах, как, например, землячествах и тому подобных, а равно не вступать даже в дозволенные законом общества, без разрешения на то в каждом отдельном случае ближайшего начальства»[8]. Впрочем, склонности к политической активности Андреев и не проявлял; отношения же с орловским землячеством поддерживал: вместе с другими «стариками», приходившими на общие конспиративные собрания, высмеивал «реформистов», изучавших и пропагандировавших Маркса. «Золотое времяпрепровождение», которое противопоставляли политическому самообразованию орловские «старики», с фотографическим сходством описано самим Андреевым в пьесах «Дни нашей жизни» и «Gaudeamus» («Старый студент»), — персонажи и события этих произведений почти не домысливались автором. Чтение же, в частности, философское, еще больше удаляло Андреева от злобы дня. Целые ночи, по свидетельству П. Н. Андреева, брата будущего писателя, просиживал Леонид над сочинениями Ницше, смерть которого в 1900 году он воспринял почти как личную утрату. «Рассказ о Сергее Петровиче» Андреева — замечательный синтез его собственного опыта миропостижения «по Ницше» и живых впечатлений от «золотого времяпрепровождения», часто маскировавшего глубочайшее отчаяние.

Леонид Андреев родился в Орле. Его отец, Николай Андреев, работал на железной дороге и получал небольшое жалованье. Мать, Анастасия Пацковская, была дочерью обедневшего польского помещика. После рождения первенца, отец устраивается на новую работу, его приняли служащим в банк. Финансовое благополучие семьи значительно улучшилось, и Андреевы смогли приобрести дом на Пушкарской улице. Там и вырос будущий писатель. Позднее Леонид Николаевич будет вспоминать об отце: «Он был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия. Книги он любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и проникновенной любовью». Отец привил любовь к чтению своим детям.

В 1882 году Леонида определяют в Орловскую классическую гимназию, но тяги к знаниям не проявлял совсем и был отстающим учеником. К старшим классам он проявил особую заинтересованность к философии, читал труды Гартмана, Молешотта, Шопенгауэра. Писать сочинения у Леонида получалось превосходно, он с лёгкостью мог подражать стилю написания многих писателей, к примеру, Антона Павловича Чехова или Толстого.

В 1889 году умер отец, и мать осталась одна с шестью детьми. Денег не хватало. Семнадцатилетний Андреев пытался помочь семье: давал уроки младшим школьникам, рисовал на заказ портреты. В 1891 году Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. К учебе в университете Андреев относился без энтузиазма: он редко ходил на занятия и с трудом сдавал зачеты и экзамены. В Петербурге будущий писатель жил бедно, иногда ему помогала его возлюбленная Зинаида Сибилева. Зарабатывал Андреев тем, что писал портреты. В надежде на новые доходы стал сочинять рассказы.

В 1893 году Андреева отчислили из университета: у него не было денег, чтобы оплатить учебу. Он перевелся на второй курс юридического факультета Московского университета и переехал в Москву. Там Андрееву финансово помогали друзья из орловского землячества. В 1895 году к писателю приехали жить мать с детьми. Семье не хватало денег даже на еду.

В конце 1897 года Леонида Андреева пригласили в новую ежедневную газету «Курьер» готовить фельетоны из зала суда.

В 1901 году в издательстве «Знание», которое возглавлял Горький, вышел первый сборник рассказов Андреева. Имя Леонида Андреева стало сразу известным и вскоре заблистало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о нем.

В разгар студенческих выступлений 1904 года Леонид Андреев высказывался против их жестокого разгона и подписывал обращения к властям. Спустя год писатель попал в Таганскую тюрьму за то, что позволил провести в своей квартире заседания центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии. В соседней камере сидел Максим Горький. За знаменитых писателей заступился меценат Савва Морозов. Он внес большой залог, и литераторов отпустили. Опасаясь повторного ареста, Леонид Андреев вместе с беременной женой и ребенком переехал сначала в Финляндию, а оттуда — в Германию.

В Финляндии Андреев будет много писать. В 1916 году он становится заведующим политической газеты «Русская воля». Но издание было закрыто с приходом большевиков.

А в 1917 году Финляндия получает независимость, и выходит так, что Андреев находясь у себя дома стал эмигрантом. Писатель не принимает революцию, он не разделяет её идеи, цели и тем более методы достижения этих целей.

На родину писатель так и не вернулся. Остался в Финляндии, где и умер от порока сердца в 1919 году.

Конец

Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:

Оглавление:

-

1

-

1

-

4

-

7

-

11

-

13

-

13

-

13

-

14

-

16

-

17

-

21

-

25

-

29

-

31

-

35

-

39

-

39

-

39

-

41

-

44

-

44

-

45

-

46

-

46

-

47

-

47

-

47

-

50

-

50

-

52

-

52

-

53

-

55

-

60

-

60

-

62

-

65

-

65

-

66

-

69

-

70

-

70

-

73

-

74

-

76

-

78

-

81

-

81

-

81

-

83

-

85

-

85

-

86

-

87

-

87

-

88

-

88

-

90

-

92

-

94

-

96

-

96

-

98

-

101

-

101

-

101

-

101

-

102

-

102

-

102

-

102

-

103

-

104

-

104

-

105

-

105

-

105

-

106

-

106

-

107

-

110

-

110

-

110

-

111

-

111

-

111

-

111

-

112

-

113

-

113

-

113

-

114

-

114

-

114

-

114

-

116

-

117

-

118

-

119

-

134

-

134

-

135

-

137

-

140

-

143

-

146

-

146

-

146

-

147

-

148

-

150

-

152

-

153

-

160

-

160

-

160

-

161

-

163

-

164

-

165

-

166

-

166

-

167

-

168

-

170

-

174

-

176

-

176

-

178

-

178

-

185

-

185

-

185

-

186

-

187

-

188

-

189

-

190

-

192

-

192

-

194

-

194

-

194

-

195

-

195

-

195

-

195

-

196

-

196

-

199

-

199

-

199

-

202

-

205

-

209

-

213

-

216

-

216

-

216

-

217

-

219

-

219

-

222

-

224

-

225

-

225

-

228

-

230

-

230

-

230

-

230

-

232

-

234

-

238

-

239

-

240

-

242

-

244

-

245

-

245

-

249

-

253

-

255

-

267

-

269

-

269

-

270

-

272