Урок № 10 Тема В.Г.Короленко. «У казаков» (глава 2)

Цели: познакомить учащихся с

пребыванием В.Г.Короленко в Оренбуржье, очерками «У казаков»;

с содержанием глав о

заселении казаками илецкой линии, жизнью и обычаями казаков.; развивать

познавательный интерес к истории и культуре края; способствовать воспитанию

бережного отношения к родному краю, его прошлому и настоящему.

Ход урока

1. Оргмомент.

2. Вступительное слово учителя. В.Г. Короленко на Урале.

Двадцать шестого июня

1900 года в газете «Уралец», в разделе «Местная хроника», появилось сообщение:

«В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г. Короленко с

семьей. В.Г. избрал окрестности Уральска для летнего отдыха». На Урал Владимир Георгиевич Короленко (1853-1921)

приехал не отдыхать. Сюда его привело стремление выявить народное мнение о

Крестьянской войне 1773-1775 годов и о самом Пугачеве. «Попытаться собрать

еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может,

найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на

Яике первую волну крупного народного движения», — так сам писатель

определил одну из основных целей своей поездки на Урал.

Интерес Короленко к

Крестьянскому восстанию и Пугачеву был связан с замыслом романа «Набеглый

царь». Однако, посетив казаков, познакомившись с их бытом, нравами, традициями,

Короленко решил отложить работу над романом и написать «путевые заметки о

современном Яике и казаках».

25 августа Короленко

отправился в Оренбургский край, на речку Таловую, ибо именно там, по

воспоминаниям старожилов, находился тот исторический умет (постоялый двор),

«где Пугачев начинал свое дело».

Путешествием вверх по

Уралу Короленко остался доволен, о чем свидетельствует письмо к Н.Ф. Анненскому

от 16 августа, в котором он писал: «…Совершил очень интересную поездку по

верхней линии до границы Уральского войска, в Илек. Ездил я с илецким казаком…

Ночевали на дворах, на пашнях, на «базах» (навесы для скотины) и сеновалах.

Записал две записные книжки путевыми набросками. Был у киргиз в кибитках и,

наконец, запутался в степи без дорог и «без языка».

Для поездки в Илек

Короленко приобрел маштака и 26 июля в сопровождении Макара Егоровича Верушкина

(природного илецкого казака, учителя сельскохозяйственной фермы) отправился в

путь по маршруту: Трекино – Гниловский – Рубежки – Требухи -Январцево –

Кирсанов – Иртек – Илек.

В Илек В.Г. прибыл со

своим спутником 30-го июля и пробыл здесь два с лишним дня. Короленко стремился

выяснить роль Илека в Пугачевском движении.

«Современный Илек, — замечает писатель, — уже очень мало напоминает

бывший аванпост Урала. Теперь это большая станица, пожалуй, местечко, с пятью с

половиной тысячами жителей, из которых около половины не казаки, а иногородние…

Жители Илека занимаются хлебопашеством и торговлей с киргизской степью, и,

кажется, здесь более чем в других местах заметен начинающийся процесс

«расказачения» — перехода к мещанству…»

В настоящее время в селе

Илек живет прямой потомок Макара Егоровича Верушкина (того самого, что сопровождал

Короленко по землям Уральских казаков), это Юрий Владимирович Верушкин. Он, как

и его предок, долгое время учительствовал, а сейчас возглавляет одно из

образовательных учреждений Илека. После возвращения с Урала Короленко вел

переписку с оренбуржцами и, в том числе, с М.Е. Верушкиным, которому он написал

32 письма (хранятся в Национальной библиотеке РФ).

Уральская поездка

Короленко имела своим творческим результатом очерки «У казаков» (1901г.) и

«Пугачевскую легенду на Урале».

Очерки «У казаков» —

своеобразная летопись жизни уральского казачества. «Бесхитростное изложение

впечатлений, встреч, картин степной природы», — так определил характер

своих очерков сам писатель.

В очерках описываются

станицы Рубеженская, Таловая, Ташла, Рассыпная (по тем временам, конец

Уральской области – начало Оренбургского войска), упоминаются реки Кинделя,

Иртек, Голубая, Заживная, Кош, Чаган и Яик (Урал), рассказывается история

основания ряда поселков и станиц (Бородинского, Дьяковского, Убиенного Мара, Илека).

Очерки богаты

фольклорно-этнографическим материалом. Часто цитирует Короленко

распространенную на Урале песню «Яик ты наш, Яикушка»

Яик Короленко

ассоциирует с «казачьей рекой»: «Дикий Яик, девственный и вольный, пока

свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие

в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда». Короленко с восторгом

изображает увиденную им природу Оренбургского края: «Степь тихо развертывает

перед нами свои дремотные красоты…».

3.

Просмотр

презентации, предваряющий чтение главы 2

4.

Обсуждение

увиденного ( в ходе презентации)

5.

Чтение

фрагментов из главы 2

6.

Итог: Что нового о жизни Уральского ( и

Оренбургского) казачества вы узнали?

Что показалось необычным, удивительным? С каким чувством описывает

писатель увиденный край?

7.

Домашнее задание

Составить презентацию или нарисовать иллюстрацию или

составить словарик устаревших и диалектных слов, встретившихся в очерке — или

составить кроссворд «Рыболовство на Яике»

Читать главы из романа В.Правдухина.

Символично, что Уральская область, главное стойбище казаков, некогда располагавшееся между Астраханью и Оренбургом, находится теперь на территории Казахстана – в стране «киргизов», как сами казаки называли местное население.

У Короленко масса очерков, посвящённых поездкам в разные российские области, но это именно поездки с определённой, гуманитарно-литературной миссией: участие в социальных процессах («В голодный год») или фиксация процессов общественно-политических (разрушение традиционной деревни под гнётом вторжения капитализма в «Павловских очерках»).

Под понятие «путевых дневников» лучше всего подходит хроника 1901 года «У казаков» («Из летней поездки на «Урал»), описывающая сбор материалов [то есть, процесс с непредсказуемом результатом] для так и неосуществлённого романа о Пугачёве.

Для этого Владимир Галактионович ездил по берегам реки Урал и невыразительной, лишённой каких бы то ни было красот, степи, от станицы к станицы с тем, чтобы найти предков восставших или же материальные следы пугачёвской вольницы.

Находит, таки, «царский дворец», в котором живёт старая татарка, пару-другую «сказителей» и поэтов (приводимые в тексте вирши убедительными, мягко говоря, не выглядят); кроме того, наблюдает рыбный промысел, взаимоотношения казаков и казахов (киргизов), расслоение казачества и разницу между стариками и молодёжью.

«Эта коренная уральская старина сейчас стояла перед нами с её своеобразной поэзией, с её понятиями о широкой степной воле, понятиями старинными, подчас полуазиатскими, за которые, однако, старое войско умело когда-то постоять грудью… Теперь эта старина тихо сходит со сцены, а в лице молодёжи выступает уже что-то другое, ещё неясное и тоже странное…»

Хотя Короленко постоянно подчёркивает то как он любуется кряжистыми дедами да лицами «необыкновенно красивыми с выразительными правильными чертами», особо привлекательными казаков, а так же их быт и представления и мире интересными и, тем более, харизматичными не назовёшь.

Текст словно бы буксует, не торопясь начаться, хотя дело движется, казалось бы, к развязке и все галочки писателем расставлены.

Но длинных, точно бы «снятых» одним долгим, без склеек, сцен в книге раз до обчёлся: пение пьяных мужиков в трактире «Плевна», да визит к полоумной бабушке ста десяти лет отроду, помнивших тех, кто помнил «старые ндравы».

«К сожалению, беседа не удалась. Я попал в минуту, когда старая память потускнела и работала, как испорченная шарманка. Какие-то клочки воспоминаний, бессвязные и отрывочные, вспыхивали и тотчас же гасли, а речь переходила в малопонятный шёпот…»

Но и содержательные беседы выглядят (звучат в писательском изложении) не более интересно – не даётся казачий дискурс «народному писателю», как он не старается, из-за чего путешествие его длится как бы параллельно местной жизни, практически с ней не пересекаясь.

На аборигенов Короленко смотрит как на чужеродных туземцев, что особенно чётко выражается в смаковании полтергейста, якобы разыгравшегося в одной из деревень.

С паршивой овцы, де, хоть шерсти клок, так вот вам, дорогие читатели, живинка в деле и путевой, ни к чему не обязывающий, оживляш, впрочем, и разоблачённый местными же газетами.

«На хуторе В. А. Щапова раздавались необъяснимые стуки, летали различные предметы, появлялись таинственные огни, — одним словом – происходило всё то, что и теперь время от времени повторяется в некоторых «одержимых» уголках нашей матушки России. Но тогда у нас это было ещё внове…»

То есть, писатель поступает в роли типичного столичного гостя, которому показывают всё то, что хоть сколько-нибудь может быть интересно заезжей знаменитости; хоть что-то приподымающееся над заунывным и бесцветным бытом.

Один раз только перо Короленко оживает и начинает двигаться более заинтересованно, чем в других путевых эпизодах – когда он описывает историю поисков Беловодья.

Подстрекаемые невесть откуда взявшимся, очевидно подложным (и позже, по возвращении, разоблачённом) митрополитом Амвросием, несколько казаков были снаряжены односельчанами (деньги собирали всем миром) на кругосветное путешествие в поисках таинственной и очевидно сказочного Беловодского царства, процветающего «во всей неприкосновенности полная и цельная формула благодати…»

Из Одессы мужички направились на Крит, оттуда в Константинополь, где пытались получить уедиенцию у местного патриарха.

Далее следовали Солоники, Святая земля («здесь казаки с безотчётным благоговением осматривали все действительные и мнимые достопримечательности и святыни, не подозревая, какая сеть лжи и обмана раскинута теперь [и притом христианскими руками] над святой землёй…»), Порт-Саид, Цейлон, Сингапур, Камбоджа, Японские острова, Гонконг, Китай, Сандвичевы и Аланские острова и много ещё что со всеми остановками.

Ежели кто захочет повторить подвиг трёх казацких богатырей, то вот вам, пожалуйста, точный адрес Беловодья, на который они ориентировалась в своих скитаниях, и когда спускались под землю в ад (подземная железная дорога в Константинополе), и когда видели наполовину жаренных рыб, и когда наблюдали возле Красного моря оживающих и вылезающих из песка фараонов…

«Есть за востоке за северным, а к южной стране за Магелланским проливом, а к западной стороне за южным или тихим морем славянобеловодское царство, земля патогонов (!), в котором живёт царь и патриарх. Вера у них греческого закона, православно ассирийского или попросту сказать сирийского языка… Царь тамо христианский, в то время был Григорий Владимирович, а царицу звали Глафира Иосифовна. А патриарха звали Мелетий. Город, по их названию, беловодскому, Трапезанчунсик, а по-русски перевести – значит Банкон (он же и Левек). А другой же столичный город Гридабад… Ересей и расколов, как в России, там нет, обману, грабежу, убийства и лжи нет же, но во всех – едино сердце и едина любовь…»

Путешествие внутри путешествия (вполне реального 1898-го года, ведь писатель разговаривал с Григорием Терентьевичем Хохловым, одним из его участников, хотя и предпринятое в идеалистических целях) оказывается нечаянным вскрытием приёма и показывает (объясняет или же, как минимум, намекает) на первоочередные цели и задачи самого Владимира Галактионовича.

Кстати, про ереси. Оказывается, что казаки, в большинстве своём, самые что ни на есть, консервативные староверы, самого разного разбора.

И в том, как Короленко пытается их систематизировать, тоже прослеживается железобетонное отчуждение ловца экзотических бабочек (вспомним совсем иные подходы к описанию раскольников у потомственного кержака Мамина-Сибиряка и этнографически добродетельного Пришвина).

«Тут есть поморцы или перекрещённые, признающие, что в господствующей церкви воцарился антихрист, и потому принимающие обращённых не иначе, как после второго крещения; федосеевцы или чистенькие, отрицающие брак; дырники, молящиеся на восток и потом преимущественно под открытым небом; чтобы примирить это требование с условиями климата, они прорубают отверстие в восточной стене дома и молятся, глядя в него, на небо; есть признавшие священство австрийцы, окружники, принявшие Белокриницкую иерархию, основанную греческим епископом Амвросием; беглопоповцы, сманивающие священников у господствующей церкви. Есть и единоверцы, но особенно много так называемых никудышников, не признающих никаких компромиссов и потому не ходящих никуда, где молитвы совершаются австрийские ли, единоверческие или беглые священники…»

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-37209180-1’]);

_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {

var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;

ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;

var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

Собрание сочинений В. Г. Короленко в 6 томах, М, «Правда», 1971, том 5, стр 343 — 486

Уральские страницы в творчестве

Короленко

С уральской землей и с

уральскими казаками связано множество имен русских писателей и поэтов XX века. Как и в XIX столетии картины уральской

жизни занимают в русской литературе очень заметное место. Немало известных

писателей, этнографов, путешественников посвятили страницы своих книг описанию

жизни уральцев, но так проникновенно, ярко, поэтично, с глубоким осмыслением

всего увиденного и услышанного здесь, на берегах Урала и степных просторах, не

писал никто. Устное народное творчество, бытовые реалии, подмеченные

наблюдательным взглядом писателя, шутливая ирония, а порой трагический лиризм

авторских отступлений — все это придает очеркам Короленко особую историческую

масштабность и неповторимое художественное своеобразие, по своему содержанию

выходящим далеко за рамки очерковых, чисто этнографических зарисовок.

В этом году исполняется

119 лет со времени приезда в Уральск известного русского писателя

В.Г.Короленко. Его поездка в Приуралье была непосредственно связана с

конкретной творческой задачей: найти новые материалы для задуманного

исторического романа о Пугачеве, условно названного им «Набеглый царь». Почти

три месяца провел он в нашем крае, и хотя роман о Пугачеве так и не был им

написан, но творческим результатом его пребывания здесь явились замечательные

очерки «У казаков», одно из лучших произведений русской литературы, посвященных

истории, культуре и быту народа Приуралья.

Пролистаем страницы

произведений Короленко, прикоснемся к истории, вспомним как это было… И помогут

нам в этом произведения великого автора.

Свое пребывание в

Уральске, путешествия по казачьим станицам, впечатления, легенды о Пугачеве

Короленко описал в очерках «У казаков».

«Ранним июньским

утром 1900 года, с билетом прямого сообщения Петербург — Уральск я приехал в

Саратов […] Дует теплый ветер, плещется на отмели речная струя от проехавшего

парохода […] Наконец — звонок, и наш поезд ползет по низкой насыпи с узкой

колеёй, на этот раз с очевидным намерением пуститься в путь. Степь тихо

развертывает перед нами свои дремотные красоты. Спокойная нега, тихое раздумье,

лень… Я с любопытством вглядывался в эту однообразную ширь, стараясь уловить

особенности «вольной степи» […] Нигде, быть может, проблема

богатства и бедности не ставилась так резко и так остро, как в этих степях,

где бедность и богатство не раз подымались друг на друга «вооруженной

рукой». И нигде она не сохранилась в таких застывших, неизменных формах.

Но степь темна и молчалива. Поезд несется среди однообразного, заснувшего

простора…» [1]

А пока В.Г.Короленко едет по

бескрайним степям, давайте поговорим о писателе.

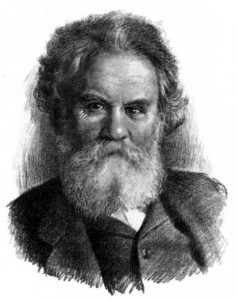

В.Г.Короленко родился 15

июля 1853 года в Житомире. Русский писатель, журналист, публицист, общественный

деятель заслуживший признание своей правозащитной деятельностью, как в годы

царской власти, так и в период Гражданской войны и советской власти.

Короленко был связан с революционным движением, за что неоднократно подвергался

арестам и ссылкам. Значительная часть литературных произведений писателя

навеяна впечатлениями о проведённом на юге России, детстве и ссылкой

в Сибирь.

В.Г.Короленко.

«Около

двух часов дня вправо от железной дороги замелькали здания Уральска, и, проехав

мимо казачьего лагеря, поезд тихо подполз к уральскому вокзалу, конечному

пункту этой степной дороги»[1]

Вокзал Рязано – Уральской железной дороги.

Эта поездка была связана

с давним увлечением писателя историей России. Прошлое России нашло отражение во

многих публицистических и художественных произведения писателя:

«У казаков»

«К истории отживших

учреждений»

«Божий городок»,

«Художник Алымов»,

«Пугачевская легенда на

Урале»,

материалы к роману

«Набеглый царь»,

«История моего

современника» и др.

Газета «Уралец»

сообщала: «В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г.

Короленко с семьей. В.Г. Короленко избрал окрестности Уральска для летнего

отдыха». В Уральске он жил на даче художника Каменского в том самом маленьком

домике, о котором писал, и отсюда совершал поездки по хуторам и станицам. [5]

«Мы поселились близ

Уральска на даче М. Ф. Каменского. 21 мая 1900 года отец писал Ф. Д. Батюшкову:

{49} «Здесь — мы в садах. В трех саженях от балкона нашей хибарки — река

Деркул, в которой я уже купался раза три. За речкой (чудесная речонка, в

плоских зеленых берегах, с белесым ивняком, склоняющимся к воде!) -тоже луга и

сады, с колесами водокачек и желобами для орошения. Тепло, даже, вернее, жарко,

тихо, уютно. На всех нас первый день нашего пребывания произвел отличное

впечатление. А для меня вдобавок среди тишины этих садов и лугов бродит еще

загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли,- не знаю…»[7]

Дача Каменских, где останавливался

Каменских со своей семьей.

Чтобы работать в

войсковом архиве, куда отец получил доступ, он уезжал с утра на велосипеде в

Уральск, находившийся в семи верстах от нашего дома, и к обеду возвращался

оттуда с четвертью кумыса за спиной. Эти поездки в сорокаградусную жару его не

утомляли: он купался, обедал, а вечером с увлечением играл с детьми, и

молодежью в гандбол на площадке близ дома Каменских.

Войсковой архив

1900 г Библиотека Х.Есенжанова 2019 г

Короленко работал в

архивах, разговаривал со старыми казаками, ездил по станицам. В одном из писем

он писал: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг

справился дня в два-три. Второй том оказался содержательнее. Выписок приходится

делать очень много. Зато картина встает довольно полная… Некоторые детали уже

теперь просятся на бумагу почти в готовом виде… Знаю, что в историческом

отношении теперь не навру, колорит времени, места передам, а в некоторых

подробностях, быть может, будет кое-что новое и для историков». [7] Со

страниц архивных материалов перед ним проходили образы сторонников и

противников Пугачева, и он настолько погрузился в атмосферу того времени, что ему

казалось, он живет «со всеми этими людьми».

|

«Прочитал |

И уж тем

более, он «жил» с живыми, с теми, с кем встречался и

расспрашивал, собирая предания и легенды о том событии и человеке. И чем больше

Короленко узнавал о Пугачеве, тем более живым представлялось ему его «лицо».

Встречи В.Г.Короленко с уральцами.

Позже он писал: «Интересно,

что в то время, как «печатный», исторический Пугачев до сих пор остается

человеком «без лица», Пугачев легенды – лицо живое, с чертами необыкновенно

яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека,

и полумифическим величием царя. Меня самого поразило это, когда я собрал

воедино все эти рассказы». Короленко писал: «Сила Пугачева была в наивной

и глубокой народной вере, в обаянии измечтанного страдальца-царя, познавшего на

себе гонение, несущего волю страдальцу-народу». [2]

Для воссоздания «живого

лица» вождя восстания, возникла настоятельная необходимость в поездке на Урал

(Яик),

в те места, которые были колыбелью и ареной Пугачевского движения. Короленко

хотелось воочию «поглядеть на всю эту местность, где Пугачев действовал». Он,

как и А.С.Пушкин в свое время ,придавал поэтическим «показаниям» уральских

казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение

перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего

исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.

Особое внимание

привлекала старая часть города-Курени, Михайло-Архангельский и Петропавловский

соборы.

Петропавловская церковь

Михайло –Архангельский собор

Собирая материал для

романа, Короленко встречается со стариками — хранителями пугачевского

фольклора, много работает в войсковом архиве, полагая необходимым обратиться и

к народной памяти — преданиям, легендам, песням. Поездка в Уральск дала

Короленко конкретные представления о Пугачевском движении в области Яицкого

войска и явилась стимулом для дальнейшего сбора материала к задуманному

произведению: «Одним словом, — оглядываясь назад, — подчеркивал

писатель, — вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало, лето

для моей задачи не потеряно: узнал много казаков (порой тоже скифского

периода), и, главное, все мелочи, все сколько – нибудь выдающиеся

«происшествия» за несколько лет до Пугачева, во время и после, — теперь у меня

как на ладонке». [7]

Однако роман о Пугачеве

остался ненаписанным. Перед нами лишь его отрывки, планы, мотивы, сцены,

характеристики. И все же эти материалы дают представление о сути и широте

авторского замысла. На первый план выдвигалась извечная проблема русского

бунта, его причин и последствий. Уральские впечатления позволили писателю

прийти к выводу: «Картины человеческой неправды и подлости, с одной

стороны, неясные инстинкты дикой воли, картины разгула и разнузданности этой

дико воли, с другой стороны, и среди темных разбушевавшихся сил– мечта о какой

– то будущей правде, как звезда среди туч, — вот как мне рисуется основная нота

моей повести». [8] Произведение первоначально, по-видимому,

представлялось писателю большим историческим полотном, посвященном Крестьянской

войне 1773 – 1775 годов с двумя центральными героями вождем восстания Емельяном

Пугачевым и молодым офицером Василием Скаловским, воспитанным на свободолюбивых

идеях Просвещения XVIII века. По замыслу писателя Скаловский должен был

примкнуть к Пугачевскому восстанию. В романе, кроме событий в Яицком казачьем

войска, предполагалось изобразить борьбу крестьян Поволжья, работных людей с

заводов Урала, а также Петербург, двор Екатерины и ее фаворитов. Особенное

место занимала фигура Григория Орлова, человека сильных, необузданных страстей,

непомерного честолюбия. Причем картина столичной жизни органически связывалась

с тем, что творилось на дальнем Яике. Далеко не последнее место в романе должна

была занимать и любовная коллизия: Пугачев – Устинья Кузнецова. «Главный

интерес, — вспоминал И.Н.Розанов о своем разговоре с Короленко, повесть

(«Набеглый царь» — Н.Щ.) должна была возбудить трагической участью одной из жен

Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда

Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены взял насильно: она его не любила; а

вскоре потом Пугачев был пойман, а ее как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то

очень долго морили в тюрьме».

История создания произведения «Набеглый

царь»

Сопоставление произведений А.С.Пушкина и

В.Г.Короленко.

«Набеглый царь»

создавался с ориентацией на пушкинский роман «Капитанская дочь». Оба писателя

отправлялись от исторического от исторического лица Шванвича, но«художественно

переосмысливали его и трактовали различно» . Как известно, исторический Шванвич

стал прототипом двух противоположных персонажей «Капитанской дочки» Гринева и

Швабрина. Каждому из них приданы разные черты и свойства прототипа: в Швабрине

сконцентрировалось все дурное, отрицательно, в Гриневе воплощены положительные

качества. О пристальном интересе Короленко к Шванвичу свидетельствует и

специальный запрос писателя в Оренбургскую ученую архивную комиссию в 1903

году: «Было бы большой услугой истории, -писал он, — если бы удалось

разыскать подробности о некоторых сподвижников Пугачева. Меня лично интересует

предыдущая служба Швановича, который потом предался Пугачеву, а также: зачто,

собственно, был сослан содержится в Оренбурге известный Хлопушка, как его звали

ранее? В Уральском войсковом архиве я нашел указание, что Шванвич служил в самом

Оренбурге, года два до Пугачевщины». [16] Шванвич, по-видимому,

должен был войти в роман сугубо отрицательным персонажем, то есть таким каким

он представлялся писателю в известных исторических источниках и архивных

документах. Его характерными чертами, по мнению Короленко, были

«беспорядочность, тщеславие, самолюбие и снедающий эгоизм».Скаловский мыслился

Короленко в качестве антитезы обоим героям «Капитанской дочки» — Гриневу и

Швабрину. Он не корыстный предатель, как Швабрин, и не жертва исторических катаклизмов,

как Гринев. Скаловский — «личность благородная и патриотическая». В сущности

Скаловский с самого начала своей военной карьеры противостоит всем окружающим

его офицерам, которые чужды ему своим аморализмом, в конце концов становятся

врагами. В дальнейшем развитии фабулы романа расширялись связи частной судьбы

героя с историческими событиями XVIII века, усложнялся его психологический

облик. Вместе с тем образ Скаловского остался невоплощенным. Он не дорисован и

только намечен. Но одно ясно, что он наряду с «набеглым» казачьим царем должен

был оказаться в центре сюжетно-фабульных коллизий исторического повествования.

Художественное воплощение личности Пугачева представляло для писателя, пожалуй,

главную трудность в работе над историческим романом. «Фактически история

бунта, — писал он, — с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но

главный его герой остается загадкой». [2] Особенно волновало

Короленко тайна необыкновенных способностей Пугачева влиять на людей, удивляла

«страстная любовь», которую «питал Яик к образу своего «набеглого царя»,

стоившего ему столько слез, горя и крови». Объяснение этому он находил в

искренней вере казачества в истинность «царского» происхождения Пугачева. На

основе преданий и легенд Короленко выстраивает довольно стройную, несколько

романтическую, концепцию своего понимания загадочной личности Пугачева. Он

приходит к твердому убеждению: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой

народной вере, в обаянии из мечтанного страдальца-царя, познавшего на себе

гонение, несущего волю страдальцу-народу».[2]

Эта наивная вера была настолько сильной и широко

распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой «

царского» происхождения Пугачева. Некоторые реальные исторические сведения о

Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя

«крестником Петра Великого») давали повод писателю считать Пугачева одним из

многочисленных побочных детей Петра I. В семье Короленко сохранилось

воспоминание, о том, что писатель в одно время искал подтверждение этой

гипотезы: высчитывал возраст Пугачева, время пребывания Петра I на Дону в 1722

году, проездом, при возвращении из персидского похода. Он «с большим интересом

вглядывался в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства

с Петром I». Однако в набросках романа эта версия не получила дальнейшего

развития. «Живое лицо» Пугачева наиболее полно раскрывалось на обширном фоне

казачьей вольницы. И в облике предводителя восстания, ив характере яицкого

казака Короленко находил много общих, родственных черт. Возможно поэтому

писатель столь тщательно и всесторонне исследует казачий характер, общий уклад

жизни уральцев, их мировоззрение. архива. Короленко, касающиеся отдельных

казаков-мятежников, отличаются особой скрупулезностью и полнотой изложения.

Большая их часть, как уже писалось выше, еще не привлекалась исследователями.

Ценность их бесспорна: они помогают понять некоторые особенности творческой

манеры писателя, цели и формы использования исторических источников и устного

народного творчества в художественной ткани произведений, да и сами по себе эти

материалы важны как документы эпохи Пугачевского восстания. Короленко полностью

копировал «Статейный список содержащимся под арестом казакам и разного звания

людям, кто именно по какому делу посажен под караул, когда из оного освобождены

и куда отправлены». Всего в этом списке значилось 150 человек, среди них вторая

жена Пугачева Устинья, и многие известные приверженцы его из Яицких казаков. Из

некоторых “дел” мы узнаем и о самом Пугачеве.

Емельян

Пугачев Устинья Кузнецова

Интересно сообщение

казака Алексея Сивогривого и его матери о первом появлении Пугачева в Яицком

городке в конце ноября 1772года. «Под видом купца» Пугачев прожил в доме

яицкого казака Дениса Пьянова целую неделю. Особый интерес представляют записи

Короленко из произведений и фольклорных материалов И.И.Железнова,

М.Л.Михайлова, В.Н.Витевского и др, предназначенные для романа. Фольклорные

сюжеты наталкивали его на создание картин, фрагментов, ситуаций, а иногда и

целых глав. Легенда “Видение” ,согласно которой приход царя-избавителя

былнеизбежен. Старец Алексе – митрополит предсказывает: ”Городу Вашему

придется испытать коловратности: будут и труси, и мятежи, и кровопролитные

брани, и неурядицы. Станут вас нудить насчет креста и бороды, станут заводить

солдатские очереди, богопротивные легионы и неполезные штаты. А в единое время

появится между вас такой набеглый царь…Вот из-за него вы пострадаете много

крови прольете, много примети горечи”.[24]Эта

легенда стала своеобразным ключом к пониманию загадочной для Короленко личности

Пугачева, а также сложной обстановки в Яицком воске накануне восстания. Не

случайно и название романа “Набеглый царь” взято именно из этой легенды.

Бунт Пугачева

Из казачьих преданий для будущего

романа писатель черпал колоритные описания одежды “царя”,его встреч с казаками,

многочисленные доказательства истинности “царского” происхождения Пугачева.

Много подобных мотивов было также в повествованиях, записанных самим Короленко

на Урале. Подбирал Короленко и материалы, повествующие о женитьбе Пугачева. Как

известно, сам факт женитьбы на Устинье произвел неблагоприятное впечатление на

сторонников Пугачева: по их мнению, царь не мог жениться на простой казачке.

Короленко обратил внимание на то, что в казачьих преданиях женитьба объясняется

противоречиво. В одном предании говорится, что Пугачев сам убеждал своих

сподвижников в необходимости женитьбы, в другом совершенно обратное ,в третьем

— будто царица Екатерина провокационно старалась подвести его к такой женитьбе

и скомпрометировать его «царское» происхождение. Зато все предания согласны в

том, что именно из-за женитьбы пошли у Пугачева неудачи. Царь — странник

намеренно нарушает «веленья судьбы» и женится на простой казачке, чтобы тем

самым положить конец кровопролитию. Он руководствуется высшими интересами

государства: «Вот идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне

пристанут, -тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А

когда женюсь на казачке, — войска ко мне пристанут, судьба моя кончится, и

Россия успокоится». Главной, решающей причиной сватовства Пугачева

именно к Устинье были ее обаяние и необыкновенная красота. Здесь воочию

осуществила народный идеал о прекрасной царевне. Устинья сделалась «царицей» в

силу личных достоинств.

Литературовед Николай

Щербанов в очерке о Короленко пишет, что «эта наивная вера была настолько

сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно

увлечен гипотезой «царского» происхождения Пугачева.

Короленко, пожалуй,

первый обратил внимание на трагическую историю любви вождя восстания и простой

яицкой казачки, грозные события, которые начали разыгрываться на Яике осенью

1773 года, захватили в свой водоворот и юную красавицу Устинью Кузнецову.

Пугачев очень любил молодую жену, относился к ней с доверием и уважением и

уважением. Об этом свидетельствуют многие его распоряжения. О его заботе

говорят приказания Михаилу Толкачеву «наблюдать здоровье Устиньи», Петру

Кузнецову-«чтоб он чаще к дочери своей ходил». Полюбив Пугачева со всей

страстью юного сердца, Устинья так же переживала за его судьбу. Их любовь,

встречи, расставания были опалены огнем невиданных жестоких сражений, они

встают сейчас перед нами в обрамлении многочисленных боев и пожаров.

Писатель придавал

поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им

во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя

интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского

времени.

Дом казака Кузнецова,

отца «Яицкой императрицы»

Устиньи – ныне музей Пугачева в Уральске.

Работа над романом

«Набеглый царь», так увлекшая писателя, оборвалась на стадии замыслов и

первоначальных набросков. Причина того, что роман все же не написан, в

литературе о Короленко объясняются по-разному.

Большинство

исследователей считают, что работа над романом оборвалась в связи с замыслом

нового большого автобиографического произведения «История моего современника».

Другая точка зрения выражена Н.К.Пиксановым, который утверждал: «Романа

Короленко не написал, да и не мог, очевидно, написать по особенностям своего

дарования». В мемуарной литературе утверждается, что современная Короленко

действительность, насыщенная бурными событиями, также отвлекала писателя от

исторического повествования, требовала от него непосредственного отклика.

Известно, что Короленко горячо и действенно вмешивался в жизнь своей

публицистикой. Не раз бросал работу над рассказом или повестью, чтобы вовремя

быть там, где нужны были его воля, его совесть, его энергия, его сердце и перо

писателя — гуманиста. О стремлении писателя расширить свои представления о

крестьянско-казацкой войне свидетельствуют и многочисленные вырезки, печати.

Писатель, по-видимому, намеревался начать повествование с военных событий,

участником которых был Пугачев. Сохранился отрывок романа, названный «Пролог».

В его основе действительный факт: однажды ночью во время стычки с пруссаками

Пугачев в поднявшейся суматохе упустил одну из лошадей майора Денисова, за что

был жестоко избит плетьми. Желание и надежда вплотную приняться за создание

романа «Набеглый царь» не покидала писателя почти до последних дней его жизни.

В своих письмах, разговорах он неоднократно обращался к излюбленной теме.

Обширный исторический материал, извлеченный из различных «дел» войскового

архива, замечательный запас бытовых и этнографических наблюдений из жизни

современного казачества легли в основу очерков Короленко «У казаков»,

«Пугачевская легенда на Урале» очерки были задуманы писателем еще во время

поездок по казачьим станицам.

Короленко творчески

осмысливает историю уральского казачества, выражает свой взгляд на его роль в

освоении края. Писатель охватывает своим взглядом значительный временной

отрезок- от первых поселенцев на Яике до начала XX

века. Нельзя не указать в связи с этим и на очень важный источник информации об

уральских казаках, который использовал Короленко во время его работы над

очерками: это произведения И.И.Железнова. Короленко писал П.Ф.Анненскому 26

октября 1900 года, что очерк «Пугачевская легенда на Урале» «составляет лучшую

и самую интересную главу из написанного до сих пор. Материалом для нее

послужили отчасти печатные работы казака Железнова, отчасти же собранные мною

от старых казаков предания и частично- войсковой архив».

В записных книжках и

тетрадях Короленко сохранились многочисленные записи уральских песен, преданий,

легенд, этнографических заметок, взятых из сочинений Железнова, а также из его

архива, тогда хранившегося в Войсковом хозяйственном правлении. На основе

биографических данных, отдельных воспоминаний, глубокого проникновения в

творчество Железнова Короленко удалось запечатлеть его живой портрет как

«выдающегося уральского исследователя и знатока старины».

Уральские произведения

Короленко свидетельствуют о том, что писателя интересовали те же вопросы, которые

когда — то волновали и Железнова. В связи с этим писатель обращается к

фольклорному архиву Железнова и выписывает из его материалов предания, в

которых отразились, многочисленные выступления и бунты казачества против

царского правительства и его ставленников: «Туча каменная», «Кочкин пир», «Об

уходцах», «Начало волнения» и др.

Для воссоздания далекого

прошлого и правдивого изображения современной жизни Урала, казачьих типов

Короленко широко использует народные песни.

Очерк «У казаков» как отражение жизни

уральского казачества.

В произведении «У

казаков» отдавая должное героическому прошлому войска, мужеству и вольнолюбию

казаков, Короленко не идеализирует казачью общину. Он понимает, что многое ушло

в прошлое и никогда не возродится, ибо жизнь диктует свои новые законы и

требования, они становятся жизненной реальностью, с которой необходимо

считаться казакам. Проследив судьбу казачества на Урале, Короленко пришел к

выводу об исторически неизбежном отмирании общинного казачьего строя жизни. На

это в газете «Уралец» ему дают резкую отповедь, что, мол,

нечего судить о таком мудреном деле, как община «с легкомысленностью заезжего

туриста».

Оригинальная композиция

очерков. Первая глава — своеобразная увертюра к истории казачьего войска.

Широкая уральская степь, могучая и загадочная, манит спутников в свои дали:

«Тут на вас надвигается, охватывает, баюкает вас широкое степное раздолье,

ровное, молчаливое, дремотное…»; «Полная луна выкатывается над темным

горизонтом и точно старается рассмотреть в степи что-то и что-то обдумать…[5]»

Вторая глава очерков

названа «На учуге». «Учуг» на реке Урал — это главная достопримечательность

жизни Пугачевского бунта. Короленко начинает с описания традиций, бытового

уклада, связанного с исконным занятием казаков — рыболовством. Писатель

подчеркивает: «Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной

решеткой — центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей

к его жизни».

Рыбная ловля казаков.

Следующие главы знакомят

читателей с историей пугачевского бунта, с легендами о Пугачеве, рисуют картины

бунта уральского казачества против центральной власти, воссоздают путешествия

казаков в поисках Беловодского царства, показывают отдельные казачьи характеры.

С каждой главой

углубляется представление читателя о неповторимой, оригинальной жизни

казачества с его особым общественным укладом, создавшим своеобразный социально-

психологический тип казака с его вольнолюбием, приверженностью «старой вере»,

ненавистью к дисциплине- «регулярству», смекалкой, мужеством.

В очерках ярко проявились

неповторимые индивидуальные черты Короленко-художника: резкая очередность

характеров, удивительно мягкий лиризм, мастерство пейзажиста, точный, гибкий,

музыкальный язык, задушевность интонаций, сердечное доверие к читателю. Все это

делает очерки «У казаков» одним из замечательных произведений Короленко в этом

жанре.

Над очерком «У казаков»

Короленко работал около года, можно предположить, что к сентябрю 1901 года они

в основном были написаны. Однако над некоторыми работа продолжалась вплоть до

декабря. Чехов назвал очерки «У казаков» «чудесной

вещью».

Что касается «Пугачевской

легенды на Урале», то она была написана еще осенью 1900 года и по

первоначальному плану должна была идти четвертой главой очерков «У казаков».

Позднее этот план был изменен, и, когда очерки были уже сданы в печать, набраны

и даже сверстаны, Короленко изъял из них «Легенду», вероятно предполагая

использовать содержание ее в романе «Набеглый царь». При всей самостоятельности

очерков совершенно очевидна их связь с романом о Пугачеве. Очерки — это как бы

эскиз к будущему историческому повествованию. Не потому ли в них чуть ли не на

каждой странице незримо присутствует «тень Пугачева». Многие страницы очерков

перекликаются с написанными фрагментами романа «Набеглый царь».

Описание природы нашего края

Короленко не только

работает, но и бывает на Утюжном затоне среди казаков, прогуливается по Ханской

роще, посещает станицы и везде обращает внимание на природу. Он восхищается то

могучим и бурным Уралом, то подчеркивает умиротворенность и тишину природы.

Все это находит отражение в его произведениях.

Великолепны описания

Короленко степных просторов, курганов, извилистых тихих речушек, закатов. Речку

Ембулатовку он называет «хорошенькой», а Урал – символом казачьей вольницы

«Дикий Яик, девственный и

вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и

баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда…»

Река Урал

«Река, вспененная крепкой

волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун.

Перед нами с одного берега до другого лежал неширокий дощатый помост на сваях.

Вдоль этой настилки с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных

шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна, образуют вместе с

ними частую решетку, доходящую до дна. Это «кошак», через который может

проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные

решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми надпись: «Вход на учуг посторонним

строго воспрещается». … Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая

глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей

картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на

месте столкновения свободной реки с железной решеткой – центральное место

Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни…»[15]

Ханская роща

Уральское лето 1900 года

— яркая страница биографии в творчестве Короленко. «Каждый раз, как

приходит лето, — писал он в 1908 году М.Е.Верушкину, — мне

вспоминается Уральск, сады, фермы и хочется перемолвиться с вами, вспомнить

наше путешествие по степям и станицам. Хорошее было лето». [3]

«На Урале знаменитые

люди бессмертны, – писал Владимир Короленко в

своем очерке «У казаков» после путешествия в наши края. – Не умер в свое

время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей

смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император

Николай I тоже «ходил» и являлся казакам…»

Мы тоже

считаем, что Пушкин остался у нас навсегда, как и Даль, Жуковский, Толстой, а

также и сам Короленко. И, возможно, там, где жил он в «маленьком домике на

берегу тихой речки Деркул», до сих пор витает дух писателя, восторгавшегося

местными красотами и удивлявшегося местным порядкам.

Андрей

Щербанов (сын), Людмила Ивановна Щербанова

рассказывают

о писателе.

Выражаем особую

благодарность семье известного краеведа Щербанова Н.М., которые предоставили

материалы архива ученого для работы по теме.

Литература

1.

Материалы архива Евстратова Н.Г. «В.Г.Короленко

в Приуралье».

Евстратов Н.Г. Русские писатели в Казахстане. – Алма – Ата. 1979. – с

137.

2.

Материалы архива Н.М. Щербанова.

3.

Верушин М.Е. В.Г.Короленко на Урале// «Уралец». –

Уральск. 1903, №77

4.

Горнфельд А.А В.Г.Короленко в его записных

книжках. – В.Г.Короленко. Записные книжки (1880-1900). – М., 1935. – с. 16;

5.

Короленко В. Г. Полное собрание сочинений.

Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр.

39-43

6.

Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Под ред. Б. Л.

Модзалевского. Пб., «Время», 1922, стр. 145.

7.

Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7

сентября 1900 г. — B кн.: Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Пб.. 1922. стр.

152-163

8.

Короленко В. Г. Полное собрание сочинений.

Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр.

39-43

9.

Короленко В.Г Пугачевская легенда на Урале. –

В.Г.Короленко. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. – Т. 8, с. 432

10. Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900), — с. 479-480

11. Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с. 432

12.

Короленко В.Г. Пугачевская легенда на Урале, с.433.

13.

Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М.,

1932. – Т. 1. –с. 165.

14.

Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. —

Т. 10. –с. 319.

15.

Короленко В.Г. Избранные письма в 3-х томах. – М.,

1932. –Т. 1. –с. 178.

16.

Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. –

Т. 10. –с. 303, 305.

17.

Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с.

185, с.196.

18.

Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах . – М., 1955.

— Т. 8. –с. 440-441

19.

Короленко В.Г. Письма (1888 — 1921). –Пг, 1922. –с.

185.

20.

Короленко В.Г. Собр. соч. в 10 томах. – М., 1955. –

Т. 10. – с. 303.

21.

Короленко В.Г. Записные книжки (1880 – 1900). –М.,

1935, с. 485, с553.

22. Короленко С.В. Книга об отце /Под редакцией доктора филологии

А.В.Западова http://www.uhlib.ru/istorija/kniga_ob_otce/p1.php

23.

http://ibirzha.kz/mnogo-zdes-takogo-chego-net-nigde-bolee/

Уральские страницы в творчестве Короленко

С уральской землей и с уральскими казаками связано множество имен русских писателей и поэтов XX века. Как и в XIX столетии картины уральской жизни занимают в русской литературе очень заметное место. Немало известных писателей, этнографов, путешественников посвятили страницы своих книг описанию жизни уральцев, но так проникновенно, ярко, поэтично, с глубоким осмыслением всего увиденного и услышанного здесь, на берегах Урала и степных просторах, не писал никто. Устное народное творчество, бытовые реалии, подмеченные наблюдательным взглядом писателя, шутливая ирония, а порой трагический лиризм авторских отступлений — все это придает очеркам Короленко особую историческую масштабность и неповторимое художественное своеобразие, по своему содержанию выходящим далеко за рамки очерковых, чисто этнографических зарисовок.

В этом году исполняется 119 лет со времени приезда в Уральск известного русского писателя В.Г.Короленко. Его поездка в Приуралье была непосредственно связана с конкретной творческой задачей: найти новые материалы для задуманного исторического романа о Пугачеве, условно названного им «Набеглый царь». Почти три месяца провел он в нашем крае, и хотя роман о Пугачеве так и не был им написан, но творческим результатом его пребывания здесь явились замечательные очерки «У казаков», одно из лучших произведений русской литературы, посвященных истории, культуре и быту народа Приуралья.

Пролистаем страницы произведений Короленко, прикоснемся к истории, вспомним как это было… И помогут нам в этом произведения великого автора.

Свое пребывание в Уральске, путешествия по казачьим станицам, впечатления, легенды о Пугачеве Короленко описал в очерках «У казаков».

«Ранним июньским утром 1900 года, с билетом прямого сообщения Петербург — Уральск я приехал в Саратов […] Дует теплый ветер, плещется на отмели речная струя от проехавшего парохода […] Наконец — звонок, и наш поезд ползет по низкой насыпи с узкой колеёй, на этот раз с очевидным намерением пуститься в путь. Степь тихо развертывает перед нами свои дремотные красоты. Спокойная нега, тихое раздумье, лень… Я с любопытством вглядывался в эту однообразную ширь, стараясь уловить особенности «вольной степи» […] Нигде, быть может, проблема богатства и бедности не ставилась так резко и так остро, как в этих степях, где бедность и богатство не раз подымались друг на друга «вооруженной рукой». И нигде она не сохранилась в таких застывших, неизменных формах. Но степь темна и молчалива. Поезд несется среди однообразного, заснувшего простора…» [1]

А пока В.Г.Короленко едет по бескрайним степям, давайте поговорим о писателе.

В.Г.Короленко родился 15 июля 1853 года в Житомире. Русский писатель, журналист, публицист, общественный деятель заслуживший признание своей правозащитной деятельностью, как в годы царской власти, так и в период Гражданской войны и советской власти. Короленко был связан с революционным движением, за что неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Значительная часть литературных произведений писателя навеяна впечатлениями о проведённом на юге России, детстве и ссылкой в Сибирь.

В.Г.Короленко.

«Около двух часов дня вправо от железной дороги замелькали здания Уральска, и, проехав мимо казачьего лагеря, поезд тихо подполз к уральскому вокзалу, конечному пункту этой степной дороги»[1]

Вокзал Рязано – Уральской железной дороги.

Эта поездка была связана с давним увлечением писателя историей России. Прошлое России нашло отражение во многих публицистических и художественных произведения писателя:

«У казаков»

«К истории отживших учреждений»

«Божий городок»,

«Художник Алымов»,

«Пугачевская легенда на Урале»,

материалы к роману «Набеглый царь»,

«История моего современника» и др.

Газета «Уралец» сообщала: «В настоящее время в Уральске (в саду Шелудякова) гостит В.Г. Короленко с семьей. В.Г. Короленко избрал окрестности Уральска для летнего отдыха». В Уральске он жил на даче художника Каменского в том самом маленьком домике, о котором писал, и отсюда совершал поездки по хуторам и станицам. [5]

«Мы поселились близ Уральска на даче М. Ф. Каменского. 21 мая 1900 года отец писал Ф. Д. Батюшкову: {49} «Здесь — мы в садах. В трех саженях от балкона нашей хибарки — река Деркул, в которой я уже купался раза три. За речкой (чудесная речонка, в плоских зеленых берегах, с белесым ивняком, склоняющимся к воде!) -тоже луга и сады, с колесами водокачек и желобами для орошения. Тепло, даже, вернее, жарко, тихо, уютно. На всех нас первый день нашего пребывания произвел отличное впечатление. А для меня вдобавок среди тишины этих садов и лугов бродит еще загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли,- не знаю…»[7]

Дача Каменских, где останавливался Каменских со своей семьей.

Чтобы работать в войсковом архиве, куда отец получил доступ, он уезжал с утра на велосипеде в Уральск, находившийся в семи верстах от нашего дома, и к обеду возвращался оттуда с четвертью кумыса за спиной. Эти поездки в сорокаградусную жару его не утомляли: он купался, обедал, а вечером с увлечением играл с детьми, и молодежью в гандбол на площадке близ дома Каменских.

Войсковой архив 1900 г Библиотека Х.Есенжанова 2019 г

Короленко работал в архивах, разговаривал со старыми казаками, ездил по станицам. В одном из писем он писал: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два-три. Второй том оказался содержательнее. Выписок приходится делать очень много. Зато картина встает довольно полная… Некоторые детали уже теперь просятся на бумагу почти в готовом виде… Знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени, места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое и для историков». [7] Со страниц архивных материалов перед ним проходили образы сторонников и противников Пугачева, и он настолько погрузился в атмосферу того времени, что ему казалось, он живет «со всеми этими людьми».

|

«Прочитал и сделал выписки из 8 огромных архивных дел (по 500-600 страниц) и побывал в нескольких «пугачевских местах», в том числе совершил одну поездку по верхней линии до Илека, шатался по хуторам, был в киргизской степи; недавно еще, не без некоторого, признаться, волнения, стоял на той самой пяди земли, где был знаменитый «умет» (на Таловой). Как вся русская история, — умет был сделан из весьма непрочных материалов. Впрочем, в начале еще этого столетия его развалины одиноко стояли, размываемые дождями, на самом берегу речки. Теперь там — целый поселок, и я снял его строения (не то что пугачевского, а прямо скифского стиля), снял умет в степи, снял внутренность {50} такого умета (посмотреть, так и не разберешь, что это такое. Так и в натуре!). Одним словом, оглядываясь назад, вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало. Лето для моей задачи не потеряно; узнал казаков (порой тоже скифского периода!) и, главное, все мелочи, все сколько-ниб[удь] выдающиеся «происшествия» за неск[олько] лет до Пугачева, во время и после — теперь у меня как на ладонке. (Письмо Ф. Д. Батюшкову от 7 сентября 1900 г. — B кн.: Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Пб.. 1922. стр. 152-163).). [3] |

И уж тем более, он «жил» с живыми, с теми, с кем встречался и расспрашивал, собирая предания и легенды о том событии и человеке. И чем больше Короленко узнавал о Пугачеве, тем более живым представлялось ему его «лицо».

Встречи В.Г.Короленко с уральцами.

Позже он писал: «Интересно, что в то время, как «печатный», исторический Пугачев до сих пор остается человеком «без лица», Пугачев легенды – лицо живое, с чертами необыкновенно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека, и полумифическим величием царя. Меня самого поразило это, когда я собрал воедино все эти рассказы». Короленко писал: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой народной вере, в обаянии измечтанного страдальца-царя, познавшего на себе гонение, несущего волю страдальцу-народу». [2]

Для воссоздания «живого лица» вождя восстания, возникла настоятельная необходимость в поездке на Урал (Яик), в те места, которые были колыбелью и ареной Пугачевского движения. Короленко хотелось воочию «поглядеть на всю эту местность, где Пугачев действовал». Он, как и А.С.Пушкин в свое время ,придавал поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.

Особое внимание привлекала старая часть города-Курени, Михайло-Архангельский и Петропавловский соборы.

Петропавловская церковь Михайло –Архангельский собор

Собирая материал для романа, Короленко встречается со стариками — хранителями пугачевского фольклора, много работает в войсковом архиве, полагая необходимым обратиться и к народной памяти — преданиям, легендам, песням. Поездка в Уральск дала Короленко конкретные представления о Пугачевском движении в области Яицкого войска и явилась стимулом для дальнейшего сбора материала к задуманному произведению: «Одним словом, — оглядываясь назад, — подчеркивал писатель, — вижу, что и архивного и натурального материала набрал немало, лето для моей задачи не потеряно: узнал много казаков (порой тоже скифского периода), и, главное, все мелочи, все сколько – нибудь выдающиеся «происшествия» за несколько лет до Пугачева, во время и после, — теперь у меня как на ладонке». [7]

Однако роман о Пугачеве остался ненаписанным. Перед нами лишь его отрывки, планы, мотивы, сцены, характеристики. И все же эти материалы дают представление о сути и широте авторского замысла. На первый план выдвигалась извечная проблема русского бунта, его причин и последствий. Уральские впечатления позволили писателю прийти к выводу: «Картины человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, картины разгула и разнузданности этой дико воли, с другой стороны, и среди темных разбушевавшихся сил– мечта о какой – то будущей правде, как звезда среди туч, — вот как мне рисуется основная нота моей повести». [8] Произведение первоначально, по-видимому, представлялось писателю большим историческим полотном, посвященном Крестьянской войне 1773 – 1775 годов с двумя центральными героями вождем восстания Емельяном Пугачевым и молодым офицером Василием Скаловским, воспитанным на свободолюбивых идеях Просвещения XVIII века. По замыслу писателя Скаловский должен был примкнуть к Пугачевскому восстанию. В романе, кроме событий в Яицком казачьем войска, предполагалось изобразить борьбу крестьян Поволжья, работных людей с заводов Урала, а также Петербург, двор Екатерины и ее фаворитов. Особенное место занимала фигура Григория Орлова, человека сильных, необузданных страстей, непомерного честолюбия. Причем картина столичной жизни органически связывалась с тем, что творилось на дальнем Яике. Далеко не последнее место в романе должна была занимать и любовная коллизия: Пугачев – Устинья Кузнецова. «Главный интерес, — вспоминал И.Н.Розанов о своем разговоре с Короленко, повесть («Набеглый царь» — Н.Щ.) должна была возбудить трагической участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены взял насильно: она его не любила; а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме».

История создания произведения «Набеглый царь»

Сопоставление произведений А.С.Пушкина и В.Г.Короленко.

«Набеглый царь» создавался с ориентацией на пушкинский роман «Капитанская дочь». Оба писателя отправлялись от исторического от исторического лица Шванвича, но«художественно переосмысливали его и трактовали различно» . Как известно, исторический Шванвич стал прототипом двух противоположных персонажей «Капитанской дочки» Гринева и Швабрина. Каждому из них приданы разные черты и свойства прототипа: в Швабрине сконцентрировалось все дурное, отрицательно, в Гриневе воплощены положительные качества. О пристальном интересе Короленко к Шванвичу свидетельствует и специальный запрос писателя в Оренбургскую ученую архивную комиссию в 1903 году: «Было бы большой услугой истории, -писал он, — если бы удалось разыскать подробности о некоторых сподвижников Пугачева. Меня лично интересует предыдущая служба Швановича, который потом предался Пугачеву, а также: зачто, собственно, был сослан содержится в Оренбурге известный Хлопушка, как его звали ранее? В Уральском войсковом архиве я нашел указание, что Шванвич служил в самом Оренбурге, года два до Пугачевщины». [16] Шванвич, по-видимому, должен был войти в роман сугубо отрицательным персонажем, то есть таким каким он представлялся писателю в известных исторических источниках и архивных документах. Его характерными чертами, по мнению Короленко, были «беспорядочность, тщеславие, самолюбие и снедающий эгоизм».Скаловский мыслился Короленко в качестве антитезы обоим героям «Капитанской дочки» — Гриневу и Швабрину. Он не корыстный предатель, как Швабрин, и не жертва исторических катаклизмов, как Гринев. Скаловский — «личность благородная и патриотическая». В сущности Скаловский с самого начала своей военной карьеры противостоит всем окружающим его офицерам, которые чужды ему своим аморализмом, в конце концов становятся врагами. В дальнейшем развитии фабулы романа расширялись связи частной судьбы героя с историческими событиями XVIII века, усложнялся его психологический облик. Вместе с тем образ Скаловского остался невоплощенным. Он не дорисован и только намечен. Но одно ясно, что он наряду с «набеглым» казачьим царем должен был оказаться в центре сюжетно-фабульных коллизий исторического повествования. Художественное воплощение личности Пугачева представляло для писателя, пожалуй, главную трудность в работе над историческим романом. «Фактически история бунта, — писал он, — с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой». [2] Особенно волновало Короленко тайна необыкновенных способностей Пугачева влиять на людей, удивляла «страстная любовь», которую «питал Яик к образу своего «набеглого царя», стоившего ему столько слез, горя и крови». Объяснение этому он находил в искренней вере казачества в истинность «царского» происхождения Пугачева. На основе преданий и легенд Короленко выстраивает довольно стройную, несколько романтическую, концепцию своего понимания загадочной личности Пугачева. Он приходит к твердому убеждению: «Сила Пугачева была в наивной и глубокой народной вере, в обаянии из мечтанного страдальца-царя, познавшего на себе гонение, несущего волю страдальцу-народу».[2] Эта наивная вера была настолько сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой « царского» происхождения Пугачева. Некоторые реальные исторические сведения о Пугачеве (он рано был произведен в хорунжие, имел почетную саблю, называл себя «крестником Петра Великого») давали повод писателю считать Пугачева одним из многочисленных побочных детей Петра I. В семье Короленко сохранилось воспоминание, о том, что писатель в одно время искал подтверждение этой гипотезы: высчитывал возраст Пугачева, время пребывания Петра I на Дону в 1722 году, проездом, при возвращении из персидского похода. Он «с большим интересом вглядывался в различные портреты Пугачева, отыскивая в его лице черты сходства с Петром I». Однако в набросках романа эта версия не получила дальнейшего развития. «Живое лицо» Пугачева наиболее полно раскрывалось на обширном фоне казачьей вольницы. И в облике предводителя восстания, ив характере яицкого казака Короленко находил много общих, родственных черт. Возможно поэтому писатель столь тщательно и всесторонне исследует казачий характер, общий уклад жизни уральцев, их мировоззрение. архива. Короленко, касающиеся отдельных казаков-мятежников, отличаются особой скрупулезностью и полнотой изложения. Большая их часть, как уже писалось выше, еще не привлекалась исследователями. Ценность их бесспорна: они помогают понять некоторые особенности творческой манеры писателя, цели и формы использования исторических источников и устного народного творчества в художественной ткани произведений, да и сами по себе эти материалы важны как документы эпохи Пугачевского восстания. Короленко полностью копировал «Статейный список содержащимся под арестом казакам и разного звания людям, кто именно по какому делу посажен под караул, когда из оного освобождены и куда отправлены». Всего в этом списке значилось 150 человек, среди них вторая жена Пугачева Устинья, и многие известные приверженцы его из Яицких казаков. Из некоторых “дел” мы узнаем и о самом Пугачеве.

Емельян Пугачев Устинья Кузнецова

Интересно сообщение казака Алексея Сивогривого и его матери о первом появлении Пугачева в Яицком городке в конце ноября 1772года. «Под видом купца» Пугачев прожил в доме яицкого казака Дениса Пьянова целую неделю. Особый интерес представляют записи Короленко из произведений и фольклорных материалов И.И.Железнова, М.Л.Михайлова, В.Н.Витевского и др, предназначенные для романа. Фольклорные сюжеты наталкивали его на создание картин, фрагментов, ситуаций, а иногда и целых глав. Легенда “Видение” ,согласно которой приход царя-избавителя былнеизбежен. Старец Алексе – митрополит предсказывает: ”Городу Вашему придется испытать коловратности: будут и труси, и мятежи, и кровопролитные брани, и неурядицы. Станут вас нудить насчет креста и бороды, станут заводить солдатские очереди, богопротивные легионы и неполезные штаты. А в единое время появится между вас такой набеглый царь…Вот из-за него вы пострадаете много крови прольете, много примети горечи”.[24]Эта легенда стала своеобразным ключом к пониманию загадочной для Короленко личности Пугачева, а также сложной обстановки в Яицком воске накануне восстания. Не случайно и название романа “Набеглый царь” взято именно из этой легенды.

Бунт Пугачева

Из казачьих преданий для будущего романа писатель черпал колоритные описания одежды “царя”,его встреч с казаками, многочисленные доказательства истинности “царского” происхождения Пугачева. Много подобных мотивов было также в повествованиях, записанных самим Короленко на Урале. Подбирал Короленко и материалы, повествующие о женитьбе Пугачева. Как известно, сам факт женитьбы на Устинье произвел неблагоприятное впечатление на сторонников Пугачева: по их мнению, царь не мог жениться на простой казачке. Короленко обратил внимание на то, что в казачьих преданиях женитьба объясняется противоречиво. В одном предании говорится, что Пугачев сам убеждал своих сподвижников в необходимости женитьбы, в другом совершенно обратное ,в третьем — будто царица Екатерина провокационно старалась подвести его к такой женитьбе и скомпрометировать его «царское» происхождение. Зато все предания согласны в том, что именно из-за женитьбы пошли у Пугачева неудачи. Царь — странник намеренно нарушает «веленья судьбы» и женится на простой казачке, чтобы тем самым положить конец кровопролитию. Он руководствуется высшими интересами государства: «Вот идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне пристанут, -тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда женюсь на казачке, — войска ко мне пристанут, судьба моя кончится, и Россия успокоится». Главной, решающей причиной сватовства Пугачева именно к Устинье были ее обаяние и необыкновенная красота. Здесь воочию осуществила народный идеал о прекрасной царевне. Устинья сделалась «царицей» в силу личных достоинств.

Литературовед Николай Щербанов в очерке о Короленко пишет, что «эта наивная вера была настолько сильной и широко распространенной на Урале, что Короленко и сам был невольно увлечен гипотезой «царского» происхождения Пугачева.

Короленко, пожалуй, первый обратил внимание на трагическую историю любви вождя восстания и простой яицкой казачки, грозные события, которые начали разыгрываться на Яике осенью 1773 года, захватили в свой водоворот и юную красавицу Устинью Кузнецову. Пугачев очень любил молодую жену, относился к ней с доверием и уважением и уважением. Об этом свидетельствуют многие его распоряжения. О его заботе говорят приказания Михаилу Толкачеву «наблюдать здоровье Устиньи», Петру Кузнецову-«чтоб он чаще к дочери своей ходил». Полюбив Пугачева со всей страстью юного сердца, Устинья так же переживала за его судьбу. Их любовь, встречи, расставания были опалены огнем невиданных жестоких сражений, они встают сейчас перед нами в обрамлении многочисленных боев и пожаров.

Писатель придавал поэтическим «показаниям» уральских казаков первостепенное значение, отдавая им во многих случаях предпочтение перед печатными источниками. В Уральске писателя интересовали прежде всего исторические места, сохранившиеся от пугачевского времени.

Дом казака Кузнецова,

отца «Яицкой императрицы» Устиньи – ныне музей Пугачева в Уральске.

Работа над романом «Набеглый царь», так увлекшая писателя, оборвалась на стадии замыслов и первоначальных набросков. Причина того, что роман все же не написан, в литературе о Короленко объясняются по-разному.

Большинство исследователей считают, что работа над романом оборвалась в связи с замыслом нового большого автобиографического произведения «История моего современника». Другая точка зрения выражена Н.К.Пиксановым, который утверждал: «Романа Короленко не написал, да и не мог, очевидно, написать по особенностям своего дарования». В мемуарной литературе утверждается, что современная Короленко действительность, насыщенная бурными событиями, также отвлекала писателя от исторического повествования, требовала от него непосредственного отклика. Известно, что Короленко горячо и действенно вмешивался в жизнь своей публицистикой. Не раз бросал работу над рассказом или повестью, чтобы вовремя быть там, где нужны были его воля, его совесть, его энергия, его сердце и перо писателя — гуманиста. О стремлении писателя расширить свои представления о крестьянско-казацкой войне свидетельствуют и многочисленные вырезки, печати. Писатель, по-видимому, намеревался начать повествование с военных событий, участником которых был Пугачев. Сохранился отрывок романа, названный «Пролог». В его основе действительный факт: однажды ночью во время стычки с пруссаками Пугачев в поднявшейся суматохе упустил одну из лошадей майора Денисова, за что был жестоко избит плетьми. Желание и надежда вплотную приняться за создание романа «Набеглый царь» не покидала писателя почти до последних дней его жизни. В своих письмах, разговорах он неоднократно обращался к излюбленной теме. Обширный исторический материал, извлеченный из различных «дел» войскового архива, замечательный запас бытовых и этнографических наблюдений из жизни современного казачества легли в основу очерков Короленко «У казаков», «Пугачевская легенда на Урале» очерки были задуманы писателем еще во время поездок по казачьим станицам.

Короленко творчески осмысливает историю уральского казачества, выражает свой взгляд на его роль в освоении края. Писатель охватывает своим взглядом значительный временной отрезок- от первых поселенцев на Яике до начала XX века. Нельзя не указать в связи с этим и на очень важный источник информации об уральских казаках, который использовал Короленко во время его работы над очерками: это произведения И.И.Железнова. Короленко писал П.Ф.Анненскому 26 октября 1900 года, что очерк «Пугачевская легенда на Урале» «составляет лучшую и самую интересную главу из написанного до сих пор. Материалом для нее послужили отчасти печатные работы казака Железнова, отчасти же собранные мною от старых казаков предания и частично- войсковой архив».

В записных книжках и тетрадях Короленко сохранились многочисленные записи уральских песен, преданий, легенд, этнографических заметок, взятых из сочинений Железнова, а также из его архива, тогда хранившегося в Войсковом хозяйственном правлении. На основе биографических данных, отдельных воспоминаний, глубокого проникновения в творчество Железнова Короленко удалось запечатлеть его живой портрет как «выдающегося уральского исследователя и знатока старины».

Уральские произведения Короленко свидетельствуют о том, что писателя интересовали те же вопросы, которые когда — то волновали и Железнова. В связи с этим писатель обращается к фольклорному архиву Железнова и выписывает из его материалов предания, в которых отразились, многочисленные выступления и бунты казачества против царского правительства и его ставленников: «Туча каменная», «Кочкин пир», «Об уходцах», «Начало волнения» и др.

Для воссоздания далекого прошлого и правдивого изображения современной жизни Урала, казачьих типов Короленко широко использует народные песни.

Очерк «У казаков» как отражение жизни уральского казачества.

В произведении «У казаков» отдавая должное героическому прошлому войска, мужеству и вольнолюбию казаков, Короленко не идеализирует казачью общину. Он понимает, что многое ушло в прошлое и никогда не возродится, ибо жизнь диктует свои новые законы и требования, они становятся жизненной реальностью, с которой необходимо считаться казакам. Проследив судьбу казачества на Урале, Короленко пришел к выводу об исторически неизбежном отмирании общинного казачьего строя жизни. На это в газете «Уралец» ему дают резкую отповедь, что, мол, нечего судить о таком мудреном деле, как община «с легкомысленностью заезжего туриста».

Оригинальная композиция очерков. Первая глава — своеобразная увертюра к истории казачьего войска. Широкая уральская степь, могучая и загадочная, манит спутников в свои дали: «Тут на вас надвигается, охватывает, баюкает вас широкое степное раздолье, ровное, молчаливое, дремотное…»; «Полная луна выкатывается над темным горизонтом и точно старается рассмотреть в степи что-то и что-то обдумать…[5]»

Вторая глава очерков названа «На учуге». «Учуг» на реке Урал — это главная достопримечательность жизни Пугачевского бунта. Короленко начинает с описания традиций, бытового уклада, связанного с исконным занятием казаков — рыболовством. Писатель подчеркивает: «Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой — центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни».

Рыбная ловля казаков.

Следующие главы знакомят читателей с историей пугачевского бунта, с легендами о Пугачеве, рисуют картины бунта уральского казачества против центральной власти, воссоздают путешествия казаков в поисках Беловодского царства, показывают отдельные казачьи характеры.

С каждой главой углубляется представление читателя о неповторимой, оригинальной жизни казачества с его особым общественным укладом, создавшим своеобразный социально- психологический тип казака с его вольнолюбием, приверженностью «старой вере», ненавистью к дисциплине- «регулярству», смекалкой, мужеством.

В очерках ярко проявились неповторимые индивидуальные черты Короленко-художника: резкая очередность характеров, удивительно мягкий лиризм, мастерство пейзажиста, точный, гибкий, музыкальный язык, задушевность интонаций, сердечное доверие к читателю. Все это делает очерки «У казаков» одним из замечательных произведений Короленко в этом жанре.

Над очерком «У казаков» Короленко работал около года, можно предположить, что к сентябрю 1901 года они в основном были написаны. Однако над некоторыми работа продолжалась вплоть до декабря. Чехов назвал очерки «У казаков» «чудесной вещью».

Что касается «Пугачевской легенды на Урале», то она была написана еще осенью 1900 года и по первоначальному плану должна была идти четвертой главой очерков «У казаков». Позднее этот план был изменен, и, когда очерки были уже сданы в печать, набраны и даже сверстаны, Короленко изъял из них «Легенду», вероятно предполагая использовать содержание ее в романе «Набеглый царь». При всей самостоятельности очерков совершенно очевидна их связь с романом о Пугачеве. Очерки — это как бы эскиз к будущему историческому повествованию. Не потому ли в них чуть ли не на каждой странице незримо присутствует «тень Пугачева». Многие страницы очерков перекликаются с написанными фрагментами романа «Набеглый царь».

Описание природы нашего края

Короленко не только работает, но и бывает на Утюжном затоне среди казаков, прогуливается по Ханской роще, посещает станицы и везде обращает внимание на природу. Он восхищается то могучим и бурным Уралом, то подчеркивает умиротворенность и тишину природы. Все это находит отражение в его произведениях.

Великолепны описания Короленко степных просторов, курганов, извилистых тихих речушек, закатов. Речку Ембулатовку он называет «хорошенькой», а Урал – символом казачьей вольницы

«Дикий Яик, девственный и вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда…»

Река Урал

«Река, вспененная крепкой волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун. Перед нами с одного берега до другого лежал неширокий дощатый помост на сваях. Вдоль этой настилки с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна, образуют вместе с ними частую решетку, доходящую до дна. Это «кошак», через который может проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми надпись: «Вход на учуг посторонним строго воспрещается». … Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой – центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни…»[15]

Ханская роща

Уральское лето 1900 года — яркая страница биографии в творчестве Короленко. «Каждый раз, как приходит лето, — писал он в 1908 году М.Е.Верушкину, — мне вспоминается Уральск, сады, фермы и хочется перемолвиться с вами, вспомнить наше путешествие по степям и станицам. Хорошее было лето». [3]

«На Урале знаменитые люди бессмертны, – писал Владимир Короленко в своем очерке «У казаков» после путешествия в наши края. – Не умер в свое время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император Николай I тоже «ходил» и являлся казакам…»

Мы тоже считаем, что Пушкин остался у нас навсегда, как и Даль, Жуковский, Толстой, а также и сам Короленко. И, возможно, там, где жил он в «маленьком домике на берегу тихой речки Деркул», до сих пор витает дух писателя, восторгавшегося местными красотами и удивлявшегося местным порядкам.

Андрей Щербанов (сын), Людмила Ивановна Щербанова

рассказывают о писателе.

Выражаем особую благодарность семье известного краеведа Щербанова Н.М., которые предоставили материалы архива ученого для работы по теме.

Литература

-

Материалы архива Евстратова Н.Г. «В.Г.Короленко в Приуралье».

Евстратов Н.Г. Русские писатели в Казахстане. – Алма – Ата. 1979. – с 137.

-

Материалы архива Н.М. Щербанова.

-

Верушин М.Е. В.Г.Короленко на Урале// «Уралец». – Уральск. 1903, №77

-

Горнфельд А.А В.Г.Короленко в его записных книжках. – В.Г.Короленко. Записные книжки (1880-1900). – М., 1935. – с. 16;

-

Короленко В. Г. Полное собрание сочинений. Посмертное издание. Т. XX. Очерки и рассказы. Госиздат Украины, 1923, стр. 39-43

-

Короленко В. Г. Письма. 1888-1921. Под ред. Б. Л. Модзалевского. Пб., «Время», 1922, стр. 145.

-