Видео: Киров с высоты

Содержание

- Основные моменты

- История Кирова

- Музеи Кирова

- Православные святыни города

- «Вятская свистунья»

- Дымковская игрушка

- Сувениры

- Спецпредложения на отели

- Транспорт

- Как добраться

Основные моменты

Спасская улица в Кирове

Киров был основан в XII веке новгородцами, и по одной из легенд, как и российская столица, стоит на семи холмах. Город назывался Хлыновом, затем – Вяткой, а свое современное имя получил в 1934 году. В наши дни Киров имеет статус областного центра, где проживает 496 986 человек (2016 год).

Киров находится в зоне тайги. Это очень зеленый город, в котором есть собственный Ботанический сад, Дендропарк лесоводов, а также скверы и парки. Очень красива кировская набережная, названная в честь родившегося здесь писателя Александра Грина. Гости Кирова, при желании, могут заглянуть в местные музеи и храмы, прогуляться по историческому центру города или живописному Александровскому саду – старейшему парку Кирова, разбитому на берегу реки.

Большая часть города занимает возвышенное левобережье Вятки. Когда-то эта река славилась чистотой и глубиной. Однако, со временем она сильно обмелела, и в наши дни в некоторых местах Вятку нетрудно перейти вброд. Речная экология также оставляет желать лучшего. Из-за сбросов Кирово-Чепецкого химкомбината и других предприятий вода в реке сильно загрязнена. Здесь не рекомендуют купаться, а для рыбалки местные жители выбирают другие водоемы.

Для размещения туристов в городе построено немало гостиниц и мини-отелей. Более бюджетные варианты предоставляют кировские гостевые дома, базы отдыха и хостелы.

Улицы Кирова

История Кирова

Первые поселения на месте нынешнего города появились около 2,5 тысяч лет назад, и жили на этих землях предки коми и удмуртов. В 1181 году на берег Вятки пришли новгородцы и начали стоить здесь город.

Вид на часовню у Раздерихинского оврага начала XX века

В 1412 году вятские жители вступили в военное противостояние с устюжанами. Битва произошла в ночное время в глубоком овраге, который позже получил название Раздерихинского. Причины военного конфликта, названного потом «хлыновским побоищем», история не сохранила. Существует версия, что устюжане вместе с московскими князьями желали подчинить себе город. В память о погибших на склоне оврага установили Михайловскую часовню и стали отмечать самобытный праздник «Свистопляска» или «Вятская свистунья».

В середине XV века войска московского князя совершили несколько военных походов на город, после чего власть в Хлынове стала принадлежать Москве, но в городе сохранилось самоуправление. Полное подчинение Хлынова произошло в 1489 году, когда всю местную власть насильно переселили в Подмосковье, а на Вятке стал править московский наместник.

В 1710 году территорию России впервые поделили на губернии, и Хлынов стал частью Сибирской губернии. Отдельная Вятская губерния была образована в 1780 году по указу царицы Екатерины II. Тогда же Хлынов получил новое имя и стал называться Вяткой.

Вятка XX века

После октябрьской революции 1917 года вятские власти не захотели считаться с большевиками и провозгласили отдельную республику. В январе 1919 года сюда приехали с проверкой Ф. Э. Дзержинский и И. В. Сталин. Выяснилось, что город никак не связан с московским правительством, а подавляющее число чиновников работает с царских времен. После проверки в городе создали военно-революционный комитет.

Драматический театр Кирова

В 1929 году, после ликвидации губерний, Вятка стала районным центром. Спустя 5 лет на городских улицах появился первый общественный транспорт – по Вятке стало ходить три автобуса. В конце 1934 года в память о революционере, государственном и политическом деятеле, убитом в результате покушения С. М. Кирове город переименовали в его честь.

Во время Великой Отечественной войны здесь работали эвакуированные из западных областей страны машиностроительные заводы и научные институты. В 1943 году в Кирове пошли первые троллейбусы. Когда война закончилась, большинство предприятий оставили в городе, и они стали основой для развития местной промышленности.

В 1962 году в Кирове построили первый мост, соединивший берега Вятки. В годы советской власти город на длительное время закрыли для иностранцев. Причиной этого было наличие нескольких предприятий оборонного комплекса и Первого военно-биологического института.

Областной суд Кировской областиШестнадцатиэтажное здание на улице Блюхера

Ротонда в Александровском саду

Музеи Кирова

Неудивительно, что в Кирове, с его многовековой историей и традициями, существует сразу несколько музеев. Вятский краеведческий музей – один из самых старых в стране. Он появился в 1866 году. Экспонаты, собранные здесь, рассказывают об истории, культуре, этнографии и природе Вятских земель, местных художественных промыслах, а также жизни и творчестве писателей А. С. Грина и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Самая древняя история региона хранится в городском палеонтологическом музее (ул. Спасская, 22), главное богатство которого – коллекция ископаемых пермского периода. Это останки животных, живших на территории Вятского края около 260 миллионов лет назад. Они привезены с мест раскопок древних ящеров, которые находятся в 100 км от Кирова, в долине реки Вятки.

Палеонтологический музей Кирова

Вятский художественный музей носит имя известных русских живописцев Виктора и Апполинария Васнецовых. За более чем столетнюю историю музей собрал богатые коллекции произведений древнерусского и церковного искусства, живописи, графики, скульптуры, западно-европейского декоративно-прикладного творчества и русских народных промыслов. Отдельный мемориальный музей посвящен творчеству вятского художника Николая Хохрякова (1857-1928).

Вятский художественный музей

В красивом купеческом особняке, на ул. Московской, 12А, гостей принимает необычная Вятская кунсткамера. В пяти ее залах выставлены предметы городского быта Вятки конца XIX – начала XX века: коллекции фарфора, мебели, часов, музыкальных инструментов и одежды.

Вятская кунсткамера

Более современные экспозиции представлены в кировском музее авиации и космонавтики (ул. Преображенская, 16). В России существует всего четыре музея, посвященных К. Э. Циолковскому, и расположенный в Кирове – один из них. Здесь экспонируется много мемориальных вещей ученого, связанных с вятским периодом его жизни.

Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтикиМузей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтикиМузей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики

Гостям Кирова стоит также заглянуть в местный планетарий и Кировскую диораму. Интересные сменные выставки круглый год проходят в Выставочном зале (ул. Карла Либкнехта, 71).

Кировская диорамаКировский планетарий

Православные святыни города

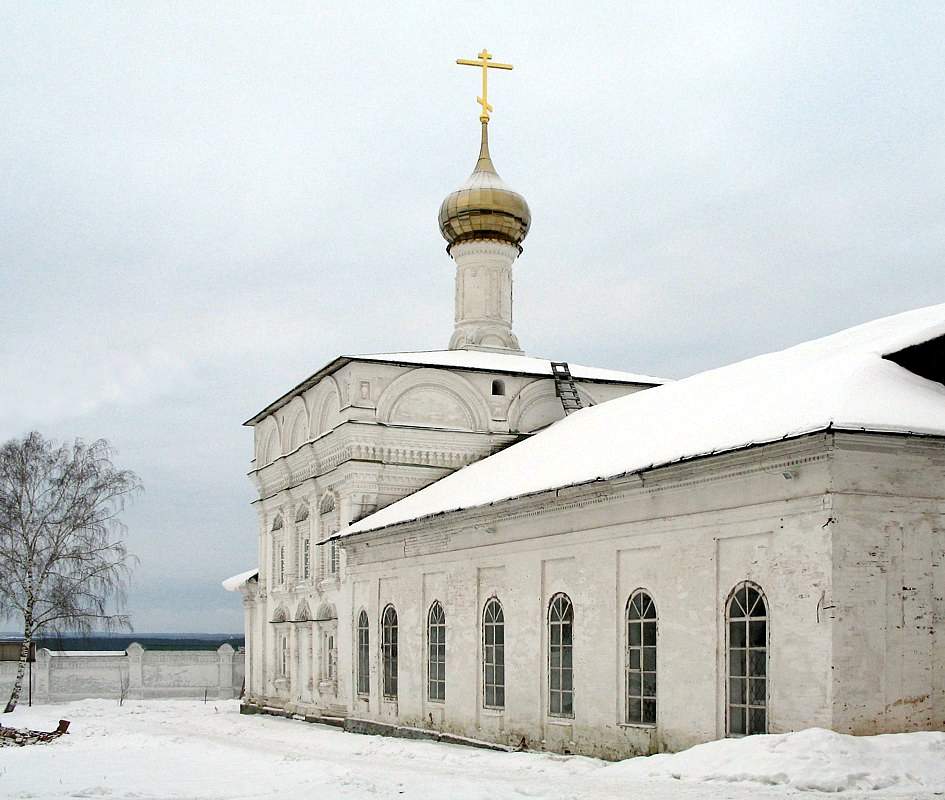

С живописной набережной Грина по удобному спуску можно попасть к Свято-Успенской Трифоновской обители (ул. Горбачева, 4). Это место почитается не только кировчанами, но и по всей Центральной России. Монастырь основали в 1580 году, и первые сто лет он был деревянным.

Собор Серафима Саровского

Храмы, кельи, настоятельские палаты и башни, которые можно увидеть в наши дни, были возведены в XVII-XVIII веках. Они прекрасно сохранились и имеют статус памятников архитектуры федерального уровня.

Архитектурный ансамбль обители привлекает не только верующих, сюда приезжает немало любителей русского зодчества. В главном монастырском храме – шестикупольном соборе Успения Богородицы хранятся мощи Святого Трифона Вятского. Внутри Никольской надвратной церкви можно увидеть красивый иконостас, а также настенные и потолочные росписи. Высокую колокольню монастыря построили в XVIII веке, при советской власти разрушили и восстановили в 1990-е годы.

В Кирове сохранились и другие церкви, построенные в XVII – начале XX века: Спасский собор и собор Серафима Саровского, Знаменский храм и церковь Иоанна Предтечи.

«Вятская свистунья»

«Свистопляска» или «Вятская свистунья» посвящена памяти всех убитых во время знаменитого «хлыновского побоища» 1412 года. Считается, что этот праздник появился в Кирове около 400 лет назад, но первые документированные сведения о нем относят только к XIX веку. Название праздника породило одно из прозвищ жителей Вятского края, которых именовали «свистоплясами».

Вятская свистунья

«Свистунью» праздновали в четвертую субботу после Пасхи. Традиционно она начиналась с панихиды по погибшим, которую проводили в Михайловской часовне возле Раздерихинского оврага. Потом грусть уступала место веселью. В городских кварталах проводили гуляния, ярмарки, люди пели песни и свистели в свистульки, а на потеху публике устраивали кулачные бои.

Последняя «Свистунья» прошла в 20-е годы прошлого века. Потом о празднике на несколько десятков лет забыли. Сейчас элементы «Вятской свистуньи» воспроизводятся, когда кировчане отмечают День города.

Вятка-ЦУМ

Дымковская игрушка

Дымковская игрушка

Один из самых популярных народных промыслов – изготовление игрушек из глины – возник около 400 лет назад на правом берегу Вятки, в заречной слободе Дымково, территория которой теперь стала частью городских кварталов. Лепкой занимались преимущественно женщины, а прообразами глиняных изделий становились домашние животные и птицы. Считается, что самые первые игрушки и свистульки местные жители стали мастерить для весеннего праздника «Свистопляска». Поделки продавали на городской ярмарке, и их с удовольствием покупали для детей.

Дымковская игрушка давно стала одним из узнаваемых брендов Кирова и Вятского края. До сих пор изделия лепят вручную. От замеса глины до росписи – это труд конкретного мастера, поэтому игрушки почти никогда не повторяются. Для их изготовления используют вятскую красную глину, смешанную с коричневым по цвету речным песком. Фигурки лепят по частям, а затем собирают в единое целое. Отдельные детали скрепляют жидкой глиной. Затем игрушки просушивают, обжигают в печах и расписывают. Раньше для этого применяли яркие темперные краски, для замеса которых использовали яйца и квас. Сегодня технологии изменились, и игрушки расписывают акриловыми красками.

Несколько лет назад в центре Кирова появилась скульптурная группа, сделанная по канонам дымковских игрушек. Она состоит из фигур мужика с гармошкой, барыни, держащей младенца, а также ребенка со свистулькой, кошки и собаки.

Пруд в парке им. Кирова

Сувениры

Сувениры

На память о посещении Кирова многие путешественники приобретают дымковскую игрушку. Это не только приятный подарок детям, но и красивое украшение для любого дома. Дымковские игрушки продают в любом сувенирном магазине города. Там же торгуют вятскими матрешками, которые отличает высокое качество росписи и инкрустация золотой соломкой.

Чтобы сделать хороший подарок детям, из Кирова можно привезти игрушки, которые делают на фабрике «Весна». Здесь выпускают много кукол, мягких игрушек, праздничных костюмов, настольных игр и разнообразный спортивный инвентарь. Продают эти товары в магазинах и отделах игрушек и в магазине при фабрике.

Другой популярный кировский сувенир – изделия местных кружевниц. Кукарское кружево, как вид народного промысла, появилось в начале XVIII века. Его плетут на коклюшках. Кружева местных мастериц отличает легкость, разнообразие орнаментов и декоративная выразительность. В Кирове можно приобрести изящные кружевные жилеты, ажурные воротники, манжеты, скатерти и салфетки.

На городской фабрике «8 марта» производят красивые изделия с вышивкой – фартуки, наборы для кухни, скатерти и сумки. Купить вятскую вышивку можно в фирменном магазине, открытом при фабрике.

Кукарское кружевоВаза для меда из капового корня

Вятский квас

Еще одним местным промыслом издавна является резьба по капу. Каповый корень – интересное природное образование. Нарост на стволе дерева состоит из переплетенных волокон, и поэтому изделия из него всегда смотрятся очень оригинально. Резные деревянные сувениры – шкатулки, ларцы, табакерки, курительные трубки, рамки для фото, настольные канцелярские приборы и украшения для интерьера многие прекрасно подходят для подарков родным и близким.

Из «съедобных сувениров» большим спросом пользуются вятский квас, кировские грибы, особенно банки с солеными рыжиками, сладкие настойки Уржумского спирто-водочного завода и, конечно, торт «Полет». Его рецепт изобрели именно в Кирове, и вкусные торты производят в городе до сих пор.

Спецпредложения на отели

Транспорт

В пределах Кирова дорожная сеть протянулась на 562 км. Для передвижения по городу кировчане и туристы используют автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Около полутора лет в Кирове существует система транспортных карт, дающих право на льготный проезд. Доехать из Кирова до ближайших к нему населенных пунктов можно на автобусах и пригородных поездах.

Как добраться

Вокзал станции Киров

Рядом с Кировом проходит федеральная автотрасса А119 «Вятка», поэтому в город несложно приехать на автомобиле.

Железнодорожным сообщением Киров связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Вологдой, Котласом и Пермью.

Ближайший аэропорт «Победилово» расположен в 22 км от городской черты. Сюда можно прилететь регулярными рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Анапы, Сочи, Симферополя, Казани, Самары, Котласа, Архангельска, Усинска, Воркуты и Нарьян-Мара. Из Москвы до Кирова полет длится 2.10 ч. От аэропорта до города за 40-50 минут добираются на такси или автобусе № 116.

Календарь низких цен на авиабилеты

- Энциклопедия

- Разное

- Город Киров

Доклад на тему город Киров

В долине реки Вятка стоит город Киров. Он утопает в зелени таёжных лесов европейской части русской равнины. Река разделяет, город на две части: основную и заречную. Город является административным центром Кировской области. Горожане называют его Вяткой. В былые времена он носил название Хлынов и менял его три раза.

Климат

Климат в Кирове умеренно-континентальный. Его можно назвать северным городом. Зима начинается с октября и заканчивается весной. При этом температура не поднимается выше+ 15 градусов С, идут дожди и гремят грозы.

История города

Город имеет многовековую историю, которая начинается с новгородцев в 12 веке основавших город. Его переименовали несколько раз. В русских летописях описывается события веков из которых складывается история города. Это создание Союза суздальских князей, и образование по указу Екатерины II Вятской губернии с гербом города Вятки, также в тринадцатом веке сюда бежали славяне от татаро-монгольского ига. Таёжный край спасал их от рабства. и много других исторических событий. Город много пережил, но стоит как Утес на семи холмах и живёт. В 19 веке в память о Сергее Мироновиче Кирове городу было присвоено его имя.

Жители города

В городе проживает более шестисот тысяч человек разных национальностей: русские, татары, удмурты, беларусы, азербайджанцы, армяне и прочие.

Промышленность

В Кирове работают заводы и промышленные предприятия известные не только в России:меховая фабрика «Соболь «; молочный комбинат, фабрика вышивки 8 марта, Станкостроительный завод «Термит» Волго-вятский механический завод, обувная фабрика, Кировский завод котельного оборудования и другие предприятия.

Народные промыслы

Город Киров знаменит народными промыслами, которые живут и действуют в городе более четырех веков. Дымковскую игрушку знают далеко за пределами Российской Федерации. Большое внимание заслуживает нежные Вятские кружева со сложными элементами плетения полотна. Промыслы не потеряли своей актуальности и сегодня.

Достопримечательности

В Кирове много достопримечательностей и культурных объектов: церквей, соборов, храмов, памятников и старинных особняков. В лесной чаще на берегу озера расположен» Заповедник сказок» взрослые и дети с большим интересом посещают интерактивный парк со сказочными героями:

- на даче Деда Мороза;

- с кикиморой в избушке;

- в рыцарской крепости;

- на горках.

Здесь они играют, и преодолевают все трудности со всеми сказочными героями,и конечно одерживают победу.

Киров это областной центр, здесь можно получить образование в девяти университетах по разным специальностям. Для горожан это самый лучший город!

Вариант №2

Город Киров расположен на северо-востоке европейской части Российской Федерации в долине реки Вятка. Является крупным железнодорожным узлом, рядом с городом пролегает федеральная автомагистраль. Город богат на количество проживающих и родившихся в нем знаменитых людей: М. Салтыков-Щедрин, А. Грин, А. Герцен, К. Циолковский, П. Чайковский и многие другие выдающиеся личности.

История возникновения города

Первые упоминания о городе датируются еще 12 веком, когда русские поселенцы открыли эти земли. Изначально град именовался Хлыновом в честь небольшой реки Хлыновки. За право владения городом велись сражения между нижегородцами, устюжанами, москвичами и татарами. В 15 веке был переименован в Вятку. В 1934 году было присвоено его современное название.

В годы Великой Отечественной Войны в город переводили все промышленные заводы и оружие, также сюда сбегались мирные люди для укрытия.

Население и национальный состав

На 2019 года насчитывается порядка 513 тысяч человек. Среди национальностей в целом по области преобладают русские – 92 %, татары – 3 %, далее следуют марийцы – 2 %, удмурты – 1 %, украинцы – 1 %, азербайджанцы – 1 %. Основная часть населения – порядка 74 %, проживает в городе.

Экономическая обстановка в городе

Основные структуры экономики, на которых специализируется регион:

- металлообработка,

- машиностроение,

- деревообработка,

- нефтехимическая промышленность,

- производство строительных материалов.

Кировская область богата известняковыми породами, глиной, месторождениями фосфоритов, запасами торфа.

На территории города работает множество различных заводов и предприятий: электромашиностроительный завод, машиностроительное предприятие, завод по изготовлению корпусов авиационных ракет, мин и снарядов, шинный завод, завод по обработке цветных металлов.

Достопримечательности города

Одними из самых популярных достопримечательностей Кирова является: музей «Вятский народных художественных промыслов», скальной массив «Камень», Александровский сад, Кировский театр кукол, Вятская филармония, Музыкальный сквер.

Также в Зареченском районе города находится завод по производству знаменитой традиционной «дымковской» лепной игрушки. Изделия до настоящего времени производят путем лепки вручную, начиная от замеса материала, состоящего из глины, заканчивая ее росписью.

Город Киров

Популярные темы сообщений

- Животные Африки

Африка, один из крупнейших материков планеты. Фауна континента, от крошечных насекомых до гигантских млекопитающих, насчитывает более 150 тысяч видов. Браконьерство и суровый климат, основные причины уменьшения численности животных

- Кук Джеймс

Великий английский мореплаватель Джеймс Кук был рождён в семье бедного батрака в 1728 году. С юных лет он много трудился, усердно учился в школе и мечтал о морях и путешествиях.

- Первобытные люди

Первые останки первобытного человека были найдены археологами в Африке в 1960 году. Именно тогда был найден первый представитель рода Homo( с лат. «люди»), живший еще 2 миллиона лет назад. Однако в эволюции человека не всё так просто.

- Жизнь и творчество Тютчева

Федор Иванович Тютчев появился на свет 23 ноября 1803 года в поселке Овстуг, Орловской губернии. В семье был вторым ребенком, имел старшего брата Николая и младшую сестру Дарью.

- Дерево Пихта

Пихта – вечнозеленое дерево из семейства сосновых. Этот вид является одним из самых высоких деревьев в нашей стране. В диаметре взрослое дерево может достигать 2-х метров, а в высоту до 100 метров, что эквивалентно 29-30 этажному дому.

Краткая историческая справка

Киров – крупный город в России, административный центр Кировской области. Город образует самостоятельное муниципальное образование со статусом городского округа.

Город расположен на реке Вятке, в 896 км от Москвы в направлении на северо-восток и является одним из старейших городов России.

Годом его основания считается 1374 год. В течение почти двухсот лет город носил название Хлынов, затем в 1780 г. вновь был переименован в Вятку, а свое современное название получил в 1934 году.

Издревле город был известен как местный центр ремесел и торговли. Экономическую основу до революции на Вятской земле составляло производство продуктов сельского хозяйства и их переработка. Значительный вклад в экономический потенциал Вятки вносили мелкие предприятия кожевенного, свечного, шубно-овчинного, спичечного производства, производство бумаги.

В 2012 году городу Кирову присвоено почетное звание Кировской области «Город трудовой славы».

Киров — крупный промышленный, транспортный и культурный центр. Через него проходят основные железнодорожные магистрали, соединяющие Северо-Запад и Центр с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, а также северными районами страны.

Предприятия, расположенные на территории муниципального образования «Город Киров», известны в России и за ее пределами продукцией авиастроения, деревообрабатывающей промышленности, тяжелого машиностроения, станкостроения, легкой и пищевой промышленности. Развито производство товаров народных промыслов: знаменитая дымковская игрушка, сувениры из капокорня, бересты.

Киров — развитый культурный центр, имеющий широкую сеть высших учебных заведений, три театра, множество музеев, библиотек. Широкая сеть гостиниц с высоким уровнем обслуживания.

Уставом муниципального образования «Город Киров» принят решением Кировской городской Думы от 29.06.2005 № 42/19 и зарегистрирован Правительством Кировской области на основании распоряжения от 31.08.2005 № 172-пр с внесением в Реестр уставов муниципальных образований Кировской области за № 41.

Герб муниципального образования «Город Киров», утвержденный решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/4, внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4321. Это исторический герб города Вятки, высочайше утвержденный 28 мая 1781 года императрицей Екатериной II.

В состав муниципального образования «Город Киров» входит непосредственно город Киров и 134 сельских населенных пункта. Территория в городской черте подразделяется на 4 района: Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Нововятский.

Численность населения на 31 декабря 2018 года составила 535, 9 тыс. человек.

Киров – это старинный зеленый город на берегу р. Вятки — крупнейшего притока р. Камы. Является столицей одноименной области и крупным промышленным и культурным центром России.

Город известен, как родина писателя А. Грина, в честь которого названа живописная набережная реки Вятки. Также эти места хорошо помнят русского писателя-сатирика М. Салтыкова-Щедрина, который прожил здесь в ссылке около семи лет.

Особую славу Кирову принесли старинные народные промыслы: глиняные Дымковские игрушки, изящные кукарские кружева, плетенные на коклюшках, а также уникальные деревянные изделия из капа.

Здесь родился рецепт одного из самых популярных у россиян тортов «Полет». Знаменитый Вятский квас известен далеко за пределами Кировской области, а соленые грибы, особенно рыжики – желанная закуска на любом праздничном столе.

Где находится город Киров

Киров расположен в предгорьях Урала на берегах крупной российской реки Вятка, относящейся к Волжскому бассейну. Кировская область относится к Приволжскому федеральному округу.

От Москвы его отделяет расстояние около 900 километров. Ближайшие крупные города: Нижний Новгород, Пермь и Казань. Киров связан хорошим транспортным сообщением со многими регионами России.

Здесь проходит федеральная трасса «Вятка», есть железнодорожное и речное сообщение и аэропорт «Победилово». Полет из Москвы до Кирова займет немногим более 2 часов.

Киров на карте России

Чтобы понять, где находится Киров, нужно брать направление на северо-восток от Москвы. Кировский регион граничит с Нижегородской, Костромской, Вологодской, Архангельской областями, Пермским краем, республиками: Коми, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Интерактивная карта Кирова подробно покажет все самые интересные места города и области.

Население Кирова

В течение XX века население города то резко увеличивалось, то резко уменьшалось. С 1941 года сюда эвакуировали крупнейшие предприятия, соответственно, прирост населения был большим.

В послевоенные годы численность населения снизилась в несколько раз, так как многие семьи вернулись в свои родные места. По данным на 2017 год население Кирова превышает 520 тыс. человек и продолжает увеличиваться.

Краткая история Кирова

Город основали новгородцы в XII в. и нарекли Вяткой по имени реки. В XV в. здесь построили деревянное укрепление Хлынов и несколько веков город так и назывался.

При Екатерине Великой к городу вернулось прежнее название — Вятка. Кировом город стал в 1934 г. в честь видного революционного и партийного деятеля С. М. Кирова.

С лета 1941 г. во время войны в Киров эвакуировали многие промышленные предприятия, которые продолжили работу здесь в послевоенные годы. Это дало городу мощный толчок развития.

Одно время город был закрыт для зарубежных гостей, как важный стратегический объект. Сейчас гостем Кирова может стать любой желающий.

Достопримечательности Кирова

Город порадует своих гостей старинными храмами и монастырями, интересными музеями, выставками, парками и скверами. Среди самых популярных достопримечательностей можно выделить:

- Александровский парк и набережная им. Грина;

- Свято-Успенский Трифонов монастырь;

- Спасская улица со старинными особняками;

- Художественный музей им. Васнецовых;

- Дымковская слобода с выставкой-музеем знаменитой глиняной игрушки;

- Палеонтологический музей с экспонатами Пермского периода;

- Купеческий особняк Булычева;

- Церковь Серафима Саровского.

Это лишь небольшой перечень интересных мест города Кирова, на осмотр которых может уйти не один день.

Киров (Вятка) глазами жителя. О климате, экологии, районах, ценах на недвижимость и работе в городе. Плюсы и минусы жизни в Кирове. Отзывы жителей и переехавших в город.

Общие сведения и история города

Киров, он же Хлынов, он же Вятка, он же 43-й регион, всегда был русским тылом. Расположенный на северо-востоке европейской части России, в долине реки Вятка, он и сейчас находится вдали от магистральных трасс. А в далекие 1300-е годы, когда на территории нашего государства свирепствовало татаро-монгольское иго, славяне бежали вглубь страны – в этот таежный край, чтобы не попасть в рабство.

Они строили маленькие городища – Котельническое, Ковровское, Орловское и т.д. Долгое время эти действия считались точкой отсчета кировской истории.

Между тем, первое упоминание о вятской земле датируется не 14, а 12 веком. Именно тогда русские поселенцы открыли для себя вятские земли. Но, видимо, у них не хватило сил дойти до реки Вятки, и они остановились у небольшой речушки – Хлыновки и уже в честь нее назвали град Хлыновом.

Шло время, город рос. За право владения его землями сражались нижегородцы, устюжане, татары и москвичи. На какое-то время последние одержали победу, и в конце 15-го века местная знать была переселена в Подмосковье, а на Вятке оставлен московский наместник. Только москвичи старались зря. Киров был слишком отдален от основных русских земель и не нуждался в княжеском покровительстве. Вятчане признали московскую власть, но только формально. Фактически Хлынов остался самоуправляемой территорией.

Киров с высоты птичьего полета

И в дальнейшем Кировская область активно отстаивала свою независимость. Так, в 1917 году жители Вятской губернии не признали власти большевиков и требовали выделить ее в отдельную республику. Но через несколько лет Советам пришлось покориться, и долгое время Хлынов был просто районным центром Нижегородской области. А потом и вовсе в 1934 Вятку переименовали – в честь знаменитого партийного лидера Сергея Мироновича Кирова.

В годы Второй Мировой в тыловой город опять бежали мирные люди, а государство переводило промышленные заводы, оружейные производства и даже Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. Война прошла. Заводы остались на территории Кирова, но их основной технический бум пришелся на советское время.

После перестройки практически все производства были закрыты, а Вятка превратилась в обычный маленький провинциальный городок, где основная часть населения зарабатывает на жизнь перепродажей или торговлей с собственного огорода. Благо быстрому росту различных культур способствуют хорошие температурные условия.

Климат и экология Кирова

Про вятский климат стоит рассказать отдельно. Конечно, Киров – северный город, и зима здесь длится с октября по март, но в летнее время удается что-либо вырастить. Скачков температуры в весенний период бывает немного (скорее она застывает на отметке 15 градусов и дальше не двигается), и рассада не замерзает, а развивается в качественное плодоносное растение. Летом идет много дождей, так что культуры не засыхают, а дачники снимают хороший урожай.

Но такой погоде радуются только садоводы – обычные люди, а особенно молодежь хотят жаркого лета. Вот только в июне и в июле стабильно идут грозы, а в августе – настоящие ливни. Метеорологи каждую неделю прогнозируют нормальную погоду, но получается дождь и ветер.

Дым от ТЭЦ

С экологией тоже швах. Как ни старайся, воду в Вятке не поменяешь. А река здесь грязная и страшная. Не видно дна даже там, где воды по пояс, плавают обертки от шоколадок, а Санэпидемстанция время от времени находит какие-нибудь палочки.

Но это обсуждаемая сторона вопроса. О сбросах местных заводов особо не говорят, а они есть. Кирово-чепецкий биохимический комбинат (Кирово-Чепецк – пригород Кирова) ежедневно скидывает в Вятку промышленные отходы. Из-за деревообрабатывающих производств в реку поступает большое количество опил-щепа, и вода оказывается заражена продуктами распада древесины.

Спичфабрика не отстает от своих коллег и усиленно загаживает единственный резервуар питьевой воды! Да! В Вятке не только купаются, ее еще и пьют! Конечно, есть очистительные сооружения. И местных жителей уверили в особую силу хлорирования. По местному телевидению время от времени выступают солидные дядечки, утверждающие, что вода из крана бежит чище некуда! Но почему-то фильтры приходят в негодность меньше чем за пару месяцев, через несколько часов в графине с жидкостью выпадает осадок, а ванны желтеют сразу же после покупки.

Кто-то вовремя подсуетился и сделал из плохой кировской воды бизнес – стал продавать «чистую» воду во флягах по 5 литров. Автоматизированные водные киоски стоят во всех районах города. Якобы это вода из местного минерального источника «Нижнее-Ивкино». Ну да, на вкус она гораздо приятнее «коммунальной» H2O, ее можно пить и без кипячения и спокойно давать детям. 5 литров такой чудо-воды стоят 12 рублей. Для приготовления пищи и чая взять можно, но мыться все равно приходится в родной хлорированной.

Однако все проблемы с водой перекрывает воздух. Кировская область – лесной край. Здесь прекрасно дышится и живется. Лет пять назад город напрягал биохимкомбинат и когда ветер дул со стороны Чепецка, местные жители были готовы не выходить на улицу, только бы не слышать «аромата». Но в последнее время смрадные потоки прекратились, то ли ветер с той стороны больше не дует, то ли сотрудники завода подремонтировали очистные механизмы. Так что в Кирове дышится легко и свободно – идеальное место для пенсионеров – тут тебе и природа под боком, и город со всеми его прелестями в виде супермаркетов и кинотеатров.

Население Кирова

Основная часть населения Вятки – старшее поколение. Молодежь стремится покинуть Киров. Те, кто позадиристее и понаглее, уезжают отсюда после окончания школы или вуза. И самое смешное – в основном едут почему-то не в Москву, а в Питер или заграницу. А так кировчане – очень добрые теплые и приятные люди. Их только немного испортил «автомобильно-алкогольный» вопрос.

На театральной площади

Сейчас в провинции многие покупают документы и начинают водить машину, практически не зная ПДД. Они ведут себя вызывающе, не смотрят на светофоры и знаки. Кто-то садится за руль пьяным. Ситуация типична для всей России, не избежала она и Кирова. Практически каждую неделю в городе с населением 500 тысяч случается ДТП со смертельным исходом.

Но если не смотреть на полицейские сводки, то все хорошо и мало отличаемо от более крупных населенных пунктов. В магазинах довольно дружелюбные продавцы, в институтах – классические «эйнштейновские» преподаватели, а в библиотеках – благообразные старушки.

Есть и своя «золотая» молодежь – дети местных воротил. Как правило, эти ребята обучаются в лицеях и гимназиях Кирова, а после уезжают заграницу, минуя Москву.

Также в Кирове полно одаренных школьников – победителей всевозможных олимпиад и конкурсов, стобальников ЕГЭ – они поступают в ведущие российские ВУЗы, и, как правило, больше не возвращаются на Вятку.

Однако Киров – областной центр, поэтому в него, как и в большие города, ежегодно со всех краев региона стекаются абитуриенты, рабочие и просто люди, которым надоело жить в маленькой деревне. Они снимают квартиру или покупают жилье в кредит, живут в студенческих общагах и считают Вятку вполне приемлемым местом.

Да и не все коренные жители уезжают в крупные центры – кто-то остается и в своем городе или мигрирует в соседние области (Пермскую, республику Коми и т.д.), заводит детей и ведет тихую спокойную жизнь с классическими поездками на дачу, ипотекой и телефонными разговорами «ни о чем». Но как бы ни выглядел кировчанин, как бы он не был одет – его всегда можно узнать по спокойной плавной речи, по специфичному вятскому оканью. Конечно, если долго пожить в другом месте, говор исчезнет, но в самом Кирове он слышится везде.

Районы и недвижимость Кирова

Карта Кирова

Административно город поделен на несколько районов. Если верить Википедии и графику отключения горячей воды, их четыре – Октябрьский, Ленинский, Первомайский и Нововятский. Магазины, поликлиники и детские сады расположены равномерно в каждой из частей города. Но среднестатистический кировчанин вспоминает об этом районировании, только когда надо идти в ЖЭК или паспортный стол. В реальности районов больше, названия у них другие и уровень жизни, к сожалению, тоже разный.

Вид на центр Кирова

Есть Центр города. Это – Театральная площадь, театралка. Красивое место с фонтаном, тихим сквером, мэрией, памятником Ленину, театром, местным гуманитарным университетом и неизвестно откуда взятой баскетбольной площадкой. Либо это чья-то злая шутка, либо полный идиотизм. Согласитесь, как-то по-деревенски играть с мячиком напротив Думы! Но, тем не менее, район красивый и ухоженный.

Театральная площадь

Гопника в трениках вы здесь не встретите, а вот благообразную старушку или молодую мамашу запросто.

Дома в округе тоже «интеллигентные» — хрущевок практически нет, либо сталинки (их здесь еще называют полногабаритки), либо новой планировки. Поэтому квартиры в этом районе относительно дорогие, однушку в 32 квадрата можно купить от полутора миллионов рублей. Причем недвижимости на первых этажах практически не осталось – их раскупили и понаделали магазинов.

Вообще это болезнь всего Кирова – отсутствие жизни на первых этажах, идешь по городу, а вокруг одни вывески. Ну как в городе, где средняя зарплата 19 тысяч, может быть столько торговых точек!? Кто в них что берет?

Но это не так важно, важно, что после Театралки мы спускаемся вниз по улице Энгельса до Октябрьского проспекта, поворачиваем налево и попадаем в район Октябрьского рынка и Танка.

Если с рынком все понятно (он просто есть и на нем торгуют последние лет двадцать всяким барахлом), то про Танк стоит сказать отдельно. Это памятник «от кировчан фронту» в самом конце Октябрьского проспекта в виде Т-34. Фигура монументальная и настолько историческая, что уже три поколения кировчан не помнят, что было на том месте до него. Жить он никому не мешает, скорее, отделяет зону центра и нецентра. Центр – это то, что до памятника ближе к Театральной площади, не центр – все что дальше.

Тот самый танк

Если же на перекрестке Октябрьский-Энгельса повернуть налево, можно попасть в район кинотеатра Алые паруса – от Танка он отличается только названием – инфраструктура та же.

Вообще посередине всего Октябрьского проспекта проходит аллейка, вдоль которой растут красивые деревья, стоят скамеечки с отпиленными спинками (чтобы всякие умники не забирались на лавки с ногами) и носятся машины на большой для Кирова скорости.

Дома здесь стоят разные, но в основном, — пятиэтажки. Причем если вы задумаете купить квартиру на проспекте, будете удивлены. В последнее время хрущевка с тараканами (30 кв.м.), стоит столько же, сколько однокомнатная полногабаритка (38-42 квадратов) – 1300 т.р. С чем это связано? Вероятнее всего, с повышением коммуналки и миграцией старушек в маленькие квартирки. Одиноким бабушкам не нужны метражи, им нужна спокойная старость, а за квадраты увеличиваются жировки. Повысился спрос на хрущевки – они и поднялись в цене. Будем надеяться, что это ненадолго.

Помимо старых домов, в этой части центра есть и элитное жилье – десятиэтажные П-44, которые построили лет 10 назад. Однушка в таком доме обойдется где-то в два миллиона – зато никаких проблем с коммуникациями и соседями-алкашами.

В 2012 году еще был сдан огромный жилой комплекс на Энгельса, 82 – красивый многоэтажный дом, стильное оформление, огромные метражи. Но – но! Госкомиссию-то он прошел, но проблем инженерии в этой элитке хоть отбавляй, и люди предпочитают не делать в купленных квартирах ремонт, а продавать их еще в черновой отделке (от 1700 т.р. за однушку). Только кому они нужны, если солидность дома и компании-застройщика пошатнулась?!

Если идти по Октябрьскому проспекту, можно добраться до улицы Воровского – района ЦУМа и Цирка, здесь в начале 2000-х годов были основные торговые центры – сам универмаг, Росинка и Дом быта. Сейчас они не потеряли своей актуальности, но скорее отошли на второй план. Когда продуктовую нишу в Вятке заняла компания Глобус, она очень быстро, дальше по Воровского (про тот район чуть позднее) построила большой торговый центр. Там были первые эскалаторы, зеркальные лифты, шла активная реклама магазина – и многие торговые марки перекочевали туда.

Но ЦУМ всего равно остается фундаментальным зданием. Многие считают именно его, а не Театралку центром Кирова и просят за свои хрущевки на Воровского 1,5-1,7 миллиона рублей. Самое странное, что находятся те, кто им верит и эти деньги платит. Ну да ладно.

ЦУМ

Октябрьский проспект заканчивается фундаментальной стройкой высотного жилого дома (если конца света не будет, то, может, его успеют даже достроить) и железнодорожным вокзалом. Этот район так и называется – ЖД или Дружба (опять кинотеатр! – любят кировчане кино, что поделать!).

Ничего особенного о нем сказать нельзя. Грязный, замызганный, много бродячих собак. Дома там разные, и стоимость на квартиры процентов на двадцать меньше центральных. Но иногда лучше взять ипотеку, чем получить вечером по голове.

Вдали от центра, недалеко от жд вокзала разрастается еще один район – «Чистые пруды», старшее поколение помнит его под названием «Учхоз» и сторонится – когда-то там стояли бараки и двухэтажные хрущевки. Но время идет, бараки снесли, землю выкупил застройщик и возвел стильный жилой комплекс – он яркий, живой, с лифтами и парковкой. Дом хороший, но цены в нем тоже хорошие – от полутора миллионов за черновую однушку, а это далеко не центр. Зато экологически чисто.

Через небольшой лесок от Учхоза расположился еще один новый квартал Солнечный берег. Квартиры там стоят столько же, дома настолько же совершенны, вот только окна выходят не на пустырь, а на реку Вятку, что увеличивает его популярность.

Чистые пруды

Если уж речь зашла о новых жилых комплексах, стоит вспомнить и дома на Заводской – якобы новом районе. Постройки хорошие, но место паршивое. Комплекс с трех сторон окружен промзонами и заборами с вывеской «Осторожно, злая собака». Мало какой кировчанин отважится купить там квартиру – никто не хочет, чтобы их дети играли недалеко от озверелых бультерьеров.

Иногда кажется, что застройщики Кирова в последнее время забыли о том, что можно сочетать и хорошее место, и качество квартиры. Их удачные выстрелы были лет десять-пятнадцать назад, когда шла массовая застройка юго-западного района. Вот там они создали классические спальные кварталы, куда ехала небогатая молодежь, расселялись коммуналки из центра, и жилье было доступным.

Сейчас стоимость квартир ЮЗР с центром примерно поравнялась и разнится тысяч в сто. Но район на самом деле яркий и динамичный. Здесь и построен «Глобус», о котором говорилось выше, и именно здесь открыт первый в Кирове Макдональдс!

Самыми криминальными в Кирове считаются четыре района – Лепсе, Коминтерн, Филейка и Нововятск. Когда-то там давали квартиры обычным заводским работягам без образования и особых амбиций. Квартирки здесь были маленькими, малогабаритками или хрущевками – стоили и тогда и сейчас немного. Это, пожалуй, единственное место в городе, где реально купить квартиру за 800 тысяч рублей.

ЮЗР

Набережная Грина и Александровский сад. Это ни в коем случае не центр, а скорее окраина города. Здесь находится тюрьма и канализационные сливы, но это очень красивое место, откуда вся река и противоположный берег видны как на ладони. Дома в этой части города перемешаны – есть элитные (цена за квадратный метр от 50 тысяч рублей), а есть наоборот – трущобы, где первый этаж расположен на уровне земли.

После Москвы Киров кажется милой деревней, где все окают и живут на копейки. Но это не так. На улицах передвигается большое количество дорогих иномарок, а за чертой города построено несколько тысяч особняков. Причем в основном они находятся на другом берегу Вятки (через мост от Кирова). Самая дальняя постройка – элитные дома в Боровице – товарищество Машкачи (20км), самая ближняя – Большая и Малая Субботиха.

Городские окраины

Земля в пригороде Кирова недорогая (около 15 т.р. за сотку со всеми коммуникациями), и дом на природе могут себе позволить не только местные богачи, но и обычные люди. Покупают участок и строят дом. Кто-то сам, кто-то нанимает специалистов. Бревенчатый дом обойдется в 500 тысяч, большой кирпичный — в миллион. В общей сложности – это цена однушки, зато природа и никаких соседей!

Жилищно-коммунальное хозяйство и другая инфраструктура

Коммунальщики в Кирове совсем обнаглели. Тарифы ЖКХ растут по всей стране, но только на Вятке умудрились увеличить их вдвое! Но, правда, горожане взбунтовались и где-то в начале 2012 года написали в тот момент еще премьер-министру Путину о творившемся беспределе. Шла предвыборная гонка, и такое письмо не могло остаться незамеченным. Губернатору области был сделан выговор, а тарифы опустились до среднестатистического уровня – где-то тысяча рублей на человека.

Но общее состояние коммунального хозяйства, конечно, не радует. Дома советских годов постройки обветшали, фасады сыплются, а крыши текут. Не повезло жителям последних этажей – потолки их квартир покрыты плесенью, а где-то и вовсе обрушились из-за постоянной сырости. ЖКХ только разводит руками, каждый год латает чердаки, судится с разъяренными жильцами, но последствия протечек не компенсирует и тратиться на полноценный капитальный ремонт домов не собирается. Вообще эта организация не особо любит строительные работы.

В Кирове (в центре!) есть много домов, где нет центрального газоснабжения – раз в несколько месяцев жителям таких «полногабариток» привозят баллоны! А сколько было написано писем и просьб!

Это что! Некоторые дома не могут подключить к центральному отоплению – их жильцы зимой оплачивают огромные счета за обогрев квартиры электричеством или газом. ЖКХ помнит о том, что надо собрать ежемесячную плату, но забывает о своих обязательствах.

Старые дома находятся прямо внутри новых кварталов

Также коммунальщики не любят ничего систематизировать и не видят смысла в грамотной картотеке. Иначе как объяснить тот факт, что идет постоянная путаница в квитанциях – кому-то начислят меньше, кому-то больше, чем положено, а кто-то из собственника квадратных метров превратится в нанимателя социального жилья? И каждый раз приходится ехать в организацию, разбираться с документами, писать жалобу и т.д. Напоминаем – на дворе 21 век, но в кировском ЖКХ допотопные компьютеры, поквартирные карточки не вбиты в общую базу, а в окошке сидят девушки просто «не в теме» и добиться от них вразумительного ответа на свой вопрос бывает очень трудно.

Но страдает не только домоустройство. Если посмотреть на дороги, то становится страшно. Как в одном анекдоте – желаю тому, кто придумал заплаты на асфальте, всю жизнь ходить в штопаных носках. Киров и так никогда не отличался ровными дорогами – он вообще стоит на нескольких холмах – улицы «пляшут». Нет бы, положить нормальное покрытие – может быть, тогда и аварий поубавиться? Но кировчане не ищут легких путей. Ежедневно коммунальные службы заделывают пробоины на дорогах – «дырок» много, а вот покупка нового асфальта бюджетом города не запланирована.

Машина Губернатора тоже вынуждена искать место под парковку

Так что из-за плохих дорог даже в таком маленьком городке, как Киров появились пробки. Но не из-за того, что машин много и все куда-то спешат, виной всему ДТП. Застрянет какой-нибудь автомобиль в дорожной яме и перекроет все движение. Так что планировать время и на Вятке надо с запасом. Тем более что других вариантов кроме наземного транспорта здесь нет. Для метро город слишком мал, в Киров даже трамвай не пустили, решили, что местным жителям будет достаточно троллейбусов, автобусов и маршруток. В принципе их хватает, ходят они часто, но после 22.00 передвигаться приходится на такси – городской транспорт в это время прекращает свою работу.

Детсадовский вопрос в Кирове стоит остро. Дошкольных учреждений традиционно мало. Вместо того чтобы строить новые садики, администрация опять ремонтирует старые! В принципе неплохо, малышам лучше резвиться в чистых современных комнатах, но только мест от этого не становится больше. А попасть в рай для дошколят можно либо согласно очереди, либо по блату. Если же у родителей ребенка нет знакомств, и о садике они не побеспокоились заблаговременно, с малышом придется сидеть бабушке, или же мама поздно выйдет из декрета.

А вот школ в Кирове много. В каждом районе (если смотреть не традиционную, а специфичную классификацию) есть хотя бы три таких учебных заведения. Но, конечно, все они отличаются друг от друга уровнем образования и составом педагогов. Как и в Москве, здесь практикуют электронную очередь в классы. Т.е. родитель может записать своего ребенка в абсолютно любую школу, вне зависимости от места проживания. А вот там уже будут смотреть уже на наполняемость параллели, и решать, брать такого ученика или нет.

Понятно, что в сильные школы переполнены, а в «отстающих» пустуют парты. Но здесь особняком стоят местные лицеи. На них эта электронная запись никак не повлияла. Если хочешь учиться у них, придется сдавать экзамены. Даже первоклашек не пропускают без тестирования. Но зато поступаемость у кировских лицеев колоссальная – все их выпускники становятся студентами хороших российских ВУЗов.

Куда пойти работать, или градообразующие предприятия Кирова

Некоторые из кировчан предпочитают учиться и работать в родном городе. В принципе, здесь можно найти хорошее хлебное место. Есть несколько заводов – «Авитек», «Маяк», тот же Биохим, которые заинтересованы в притоке молодых специалистов и предоставляют им шикарные условия труда. Это и хорошая по кировским меркам зарплата, и всевозможные денежные гранты, и дотации на покупку жилья. Повторимся – молодые люди стараются уехать из Вятки, и если «золотая» голова все же решается остаться на кировском предприятии, ее будут холить и лелеять.

Авитек

Чтобы хорошо получать, надо работать на ресурсе. Это – либо связь, производство, стройка, государственное устройство или тому подобные вещи. Поэтому и организации, в которых выгодно работать кировчанину, относятся к подобным сферам. Правда, в последнее время центральные офисы сильных кировских организаций переезжают в Нижний Новгород – ближе к столице. Например, «Ростелеком» – поставщик телефонных и Интернет-услуг в Кирове. Окологосударственное предприятие. Его сотрудники получают белую зарплату (от 20 т.р.+премиальные), не сталкиваются с проблемами ее задержек и невыплат. Многие хотели бы там работать, но существует жесткий отбор и возрастной ценз.

А в последнее время и вовсе на предприятии пошли сокращения. Половина процессов была автоматизирована, а организация телефонных услуг переведена в Нижний.

Также неплохо зарабатывают те, кто является сотрудником организаций, отвечающих за подачу в дома основных коммуникаций: света, воды и газа. Это – «Кировэлектросвязь», «Водоканал» и «Кироврегионгаз». В случаях этих компаний опять нет задержек по ежемесячным выплатам, предоставляются оплаченные отпуска и больничные.

Некоторые строительные вятские организации (например, «Северстрой») тоже можно назвать стабильными местами работы. Но при устройстве в такие фирмы надо смотреть на их послужной список – к сожалению, очень много предприятий осталось должно своим работником – причем суды и приставы так ничем и не смогли помочь обманутым людям – конфискации и проверки показывали, что фирма банкрот и у нее никогда ничего не было!

Для тех, у кого нет высшего образования или кого не прельщает работа в технической компании, открыты двери крупных магазинов и торговых центров города Кирова. Люди всегда будут есть, поэтому устройство в местную продуктовую сеть «Глобус» — хороший шаг. Официальная зарплата там маленькая, но в конверте обычный продавец получает около 15 тысяч.

ТЦ Глобус в Кирове

Выплаты стабильные, поскольку доходы у компании большие. В последнее время ее пытается перебить московская «Пятерочка». Столичные предприниматели выкупили несколько площадей в центре города. Говорят, платят столько же. Условия труда не особо отличаются от «Глобуса», но, наверное, пока кировская «Пятерочка» в минусе. Долгое время она сопротивлялась и не хотела продавать продукцию местных молочных, хлебных и мясных производств, поэтому в эти магазины особо не ходили. Тем более, качество услуг не отличалось от «Глобуса», а вот пакеты (наперевес местной продуктовой сети) на кассе у москвичей были платные.

Сейчас же «Пятерочка» поработала над своими ошибками и на ее прилавках появилась продукция местного бараночно-кондитерского комбината — «БКК», мясного производства «КМК» и кисломолочные товары марки «Вятушка».

Кстати, в вышеперечисленных компаниях тоже выгодно работать. Ежегодно кировские продукты занимают какие-нибудь места на всероссийских конкурсах и реализуются не только на территории 43-го региона, но в соседних областях. А это значит, что сотрудники этих предприятий загружены под завязку, но и получают соответствующую, далеко не маленькую зарплату.

Вообще в Кирове много компаний. И, если бы молодежь шла на производстве, а не в менеджеры, недостатка в рабочей силе не было. Все бы получали достойный доход, а не жалкие подачки за сидение в офисе. Киров – не Москва. В маленьком городе не пойдут перепродажи и телефонный маркетинг. В тихой провинции, чтобы добиться успеха, надо работать на ресурсе – это самый простой способ заработать себе на жизнь.

Криминал по-вятски

Киров – настолько тихая провинция, что даже в знаменитые 90-е здесь ничего страшного не происходило. Никого не закатывали в бетон и не охраняли. Местные бизнесмены тихо поделили зоны влияния, торговали, челночили, открывали новые магазины и строили жилые дома.

Вятка – не серьезная криминальная область, все преступления и тогда, и сейчас, здесь случаются по глупости и по пьяни. 43-й – бедный регион, в нем неинтересно воровать даже чиновникам, не то что крупным мафиозным структурам!

Достопримечательности или куда стоит сходить в Кирове

Если живешь в Кирове, надо смириться с тем, что это не Москва. Здесь нет шума и драйва, есть тихие уютные кафе, библиотеки и сквер на Театральной площади. Поскольку область бедная, хвалиться монументальными постройками и стильными торговыми центрами, у кировчанина не получается. Приходится гордиться историей, а вернее тому, что от нее осталось. И первое, о чем вспоминает коренной житель — это о ремесленном искусстве.

Мало кто в России не слышал о Дымковской игрушке. Недорогие поделки, изображающие людей и зверушек, есть практически в каждом доме. А ведь их с незапамятных времен создают в пригороде Кирова – в Дымково. Любой желающий может посетить мастерские ремесленников и попробовать себя в дымковаянии.

Рождение дымковской игрушки

На другом берегу реки – напротив Дымково – раскинулась территория Трифоновского монастыря – исторического памятника Вятки. Его первая постройка – церковь Благовещения была создана еще при Иване Грозном, а уже потом рядом был воздвигнут Успенский собор и поставлены небольшие монашеские кельи.

Успенский собор

Неподалеку от монастыря бьет родник и открыта купальня. Ключевая вода холодная, но целебная. Ежедневно летом желающие могут ополоснуться «живицей», а зимой – окунуться в проруби. Также на территории монастыря полно скамеечек и даже есть уютный навес, где уставшие посетители могут отдохнуть после посещения церкви.

От монастыря в город ведет небольшая улочка, идя по которой можно наткнуться на чудесную кафешку «Старый город». Это не скрытая реклама – место на самом деле уютное. Тихая джазовая музыка, приглушенный свет, два этажа, каждый столик отделен от соседей стильной перегородкой. Здесь первоклассное обслуживание, шикарная кухня и небольшие цены – ужин на шестерых человек может обойтись в 3-4 тысячи рублей с горячим и алкоголем! Но это скорее вечернее заведение, если хочется просто перекусить, подойдут столовые.

В Кирове еще не возведен культ фастфуда и забегаловок типа Старбакса нет, поэтому жители по привычке ходят в студенческие или обычные столовые от предприятий. Пообедать в таком месте можно рублей на 50! Причем вкусно!

А несколько лет назад в Кирове функционировали «сахарные» сетевые кафе – «Сладкоежка» и «Ивушка». Последнее реализовывало свою продукцию не только в общепите, но и в продовольственных магазинах. Эклеры и торты были вкусными и недорогими. Но с приходом «Глобуса» все изменилось. Он выкупил пироженное предприятие, изменил что-то в технологии и рецептуре, и есть эту продукцию стало невозможно. Нет, конечно, если сравнивать с московскими товарами, пирожные очень вкусные, но уже не те. «Сладкоежка» же работает до сих пор, но скорее в формате столовой, хотя лимонники у них и сейчас аппетитные и стоят всего десять рублей!

Ночных клубов в Кирове много, но все они какие-то недоделанные. Один – расположенный на перекрестке улицы Свободы и Пролетарской – неплохой, стильный, но до столичного уровня ему еще расти и расти. Второй, на Московской улице, усиленно себя рекламирует, приглашает различных ди-джеев, придумывает тематические вечеринки, но не впечатляет. Конечно, местная молодежь довольна, но это не огромные клубы с бешеной энергетикой.

Летом кировчане стараются успеть искупаться и позагорать на местных пляжах. «Песочниц» несколько, но все они базируются на берегах Вятки. Основной старинный городской пляж – самый загаженный. Вход сюда бесплатен, но и администрация за порядком не следит, – и это, конечно, отталкивает

Пляж на Вятке

Официальный Киров (Вятка) — это административный центр Кировской области, расположенный в 896 км к северо-востоку от Москвы, с численностью населения более полумиллиона человек, входит в сотню самых крупных городов Европы, родина дымковской игрушки, место ссылки Герцена и Салтыкова-Щедрина, тут жили братья Васнецовы, Циолковский и Грин, город знаменит уникальными храмовыми комплексами и ископаемыми парейазаврами, характерными «так-то да», «буди» и «чё ли», «на Вятке свои порядки» и «Вятские — мужики хватские». Но всего этого кировчанам недостаточно для городской идентичности. Они создают свой, альтернативный Киров.

Как кировчане делают искусство из обыденности

Гимном таких новых кировчан вполне может быть рассказ Дениса Осокина — поэта с вятскими корнями, писателя, сценариста фильмов «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», частого гостя и друга Вятки:

Вот так же и кировчане превращают улицы города в иную реальность. Например, есть в Кирове неблагополучный район — Вересники. Каждую весну река Вятка разливается, бараки Вересников затапливаются, а улицы превращаются в непроходимые болота.

Если вы приедете в Киров в мае, то сможете посмотреть, как местные жители изящно парят над водой.

Что делают хендмейд-кировчане с проблемой? — создают из ситуации объект современного искусства, снимают фильм в жанре видеотанца вполне в духе гриновской романтики и тоски по морю.

Там же, в Вересниках, живет знаменитый Вятский модник, вся жизнь которого — художественный жест.

Это пенсионер Евгений Казаковцев. Он регулярно устраивает для жителей Кирова перформанс, прогуливаясь по улицам города в хендмейд-костюмах Жана Маре, Страдивари, маршала Блюхера, шахматного короля, пионера, весны, моряка.

Прогулка Виктора Казаковцева моментально разрушает фрейм обыденности и превращает рутинную жизнь кировчан в театр: люди неизменно улыбаются Вятскому моднику, фотографируются с ним, спрашивают о жизни и рассказывают Виктору, что видели его в новостях китайского ТВ или в очередном ток-шоу федеральных российских каналов.

Все образы Вятский модник собирает сам, готовые вещи покупает в секонд-хенде, перешивает, дополняет аксессуарами: тростью, пластиковыми стаканчиками, медалями и значками, галстуками и гетрами, чемоданчики украшает забавными надписями.

«У меня обязанность перед народом, перед Землей и Небом — быть в разных образах, — говорит всем Виктор. — Обществу приятно смотреть на нарядного человека, поэтому я радую людей, дарю им впечатления».

Как правильно гулять по Кирову

Если вы приедете в Киров с мая по октябрь, то сможете поучаствовать в проекте неформальных прогулок-экскурсий «Пешком по Вятке», где узнаете всё об истории города. Это такой психогеографический дрейф с элементами олдскульной экскурсии. По словам авторов проекта Антона Касанова и Станислава Суворова, «смысл «Пешком по Вятке» в том, чтобы через небольшие прогулки-экскурсии показать, как может новыми, необычными красками раскрыться история тех мест, которые вы видите в городе каждый день. На прогулках организаторы предлагают познавать город через его улицы: Антон и Стас составили два десятка маршрутов по разным улицам города, по его дворам и подворотням.

Схема участия в проекте простая: вы узнаете на сайте или в группах соцсетей, какая сегодня прогулка, приходите в условленное место, а потом дрейфуете по городу.

На локациях Антон Касанов рассказывает об истории места: о домах, событиях, в них случившихся, об известных и не очень исторических личностях, о мифах и городских легендах.

Экскурсии бесплатные. Можно выбрать прогулку по центральной части города, или отправиться в нетуристические районы — на Филейку или Лепсе, или пойти на тематическую экскурсию «Мистика и ужасы Вятки».

Прогуливаясь, вы сможете увидеть, к примеру, «самое красивое здание в городе — офис ФСБ» (так написал о нем блогер Варламов). Это здание — особняк купца Тихона Булычева, построенный в 1911 году. В 20-е годы прошлого столетия замок заняли органы ВЧК, и до сих пор там работают сотрудники спецслужб.

В советское время про «Красный замок» шутили: «Какое здание самое высокое в городе? — Бывший дом Булычева, из его подвалов Колыма видна».

Самым красивым зданием города можно любоваться только снаружи, дом купца Булычева — закрытый объект, его уникальные интерьеры вы не сможете увидеть. Если только вас туда не пригласят сотрудники, тьфу-тьфу-тьфу.

Таких историй на каждой из прогулок «Пешком по Вятке» на час-два, за это время вам могут рассказать, откуда в приуральском Кирове испанские люки, и был ли Дэвид Боуи в Вятке.

По легенде, Боуи проезжал через Киров на поезде, возвращаясь с гастрольного тура по Японии в 1973 году. Он купил у бабушки на какой-то станции пирожок с луком и яйцом. Конечно, отравился. В Кирове его из поезда высадили и положили в инфекционную больницу, где вылечили и отправили дальше путешествовать.

Если по приезде в Киров вы решите прогуляться по Нижней набережной реки Вятки, то увидите еще один пример хендмейд-урбанизма: неформальный памятник Рыбе-Птице. Это выдуманный мифический персонаж, дух реки Вятки. Его создали активисты в 2012 году из мусора, которого в те годы было полно на неблагоустроенной Нижней набережной. Волонтеры собрали Рыбу-Птицу по проекту художника Макса Синдеровича из арматуры, бетона, изоляторов и СD-дисков, залили цементом и оклеили плиткой.

Видимо, дух реки образумил чиновников, и городские власти привели набережную в порядок. Теперь там любимое место прогулок: с романтичными фонарями, видом на реку и мост, криками чаек.

Так что прогуляйтесь, навестите Рыбу-Птицу, вдруг дух реки и вашу жизнь изменит.

Кировска дымка

Первое, что вам расскажут в Вятке, покажут в музеях и что вы наверняка возьмете с собой как сувенир, — это, конечно же, дымковская игрушка, символ Кировской области.

Дымковский промысел появился в Вятке в XV веке, секрет лепки игрушки передавался по женской линии, возникли целые династии мастериц, владеющих промыслом.

Процесс изготовления символа области такой: игрушку (петуха, барыню, лошадку или барашка) лепят из красной глины села Дымково, сушат, обжигают, белят, расписывают и украшают сусальным золотом. Конечно же, дымковская игрушка — хендмейд, каждая — создание одной мастерицы, не бывает двух одинаковых игрушек.

Если вы хотите купить на память не поддельную, а настоящую, то лучше сходить за ней в кировское отделение Союза художников на ул. Свободы, 67. Стоимость — от 1500 до 12 000 рублей. Там же вы можете остаться на экскурсию, встретиться с мастерицей, пройти обучающий мастер-класс и самостоятельно слепить дымковскую игрушку.

Дымки в Кирове много: дымковскими орнаментами расписывают дома, устанавливают скульптуры дымковской игрушки, именем дымки называют фестивали современной музыки, готовят шоколадных дымковских барынь, которые продаются в «Музее шоколада» (цена — от 60 рублей).

Есть в Кирове и противники тотальной дымки, которые публично выступают против такого брендирования — не нравится им лубочность и аляповатость узоров, задевающие их эстетические чувства. Большинство же горожан дымку любят, иногда мемасят её.

Динозавры из Котельнича

Еще один официальный бренд Вятки — динозавры.

В Кировской области, в городе Котельнич, расположено масштабное местонахождение ископаемых животных пермского периода — парейазавров. Там откопали почти 20 видов древних животных, некоторые найдены впервые, аналогичных им в мире больше нет.

Находкам 260 млн лет, но они прекрасно сохранились: целые скелеты стоят на конечностях прямо в плотной глинистой породе. Раскопки велись много лет, собрали огромную коллекцию для Вятского палеонтологического музея в Кирове. Если вы забредете в этот музей, то посмотрите на скелеты растительноядных рептилий парейазавров, насекомоядных крохотных эмеролетеров, похожих на черепах дицинодонтов, хищных рептилий тероцефалов и горгонопсов.

Если тема динозавров вас зацепила, отправляйтесь на отдых в «Юркин парк», ехать туда от центра города минут 20–30, можно добраться на автобусе за 22 рубля или на такси за полторы-две сотни.

Билет в парк стоит 200 рублей (для взрослых), 100 рублей (для детей с трех лет). Этот парк — крупнейший в России по количеству огромных движущихся динозавров. При желании там можно зависнуть на целый день: покататься на американских (150 рублей) и обычных горках, на коньках, порыбачить, полазить на скалодроме (100 рублей), вкусно поесть и накупить диносувениров, дети могут заниматься раскопками динозавров и добывать золото на мини-приисках (100–200 рублей).

Кстати, туристы с детьми любят покупать в качестве сувенира кукол с известной кировской фабрики «Весна». Их ценят за Made in Russia, они и впрямь высокого качества и недорогие (от 100 до 3500 рублей). Игрушки с фабрики «Весна» очень востребованы по стране, в год их выпускают больше миллиона, видов кукол там делают более пятиста.

На фабрике проходят потрясающие экскурсии, обязательно посетите их. Там ужасно смешно наблюдать, как варятся сотни кукольных голов, рук и ног, как им вставляют глазки и пришивают волосики. Если вы еще включите в наушниках horror mix, то саспенс вам обеспечен.

В Кирове квасить

Народный бренд Вятки — это вятский квас. Мегапопулярность ему обеспечил кировский журналист, который устроил хайп на пресс-конференции Путина:

Вятский квас тут же прославился на всю страну. Рекламные баннеры этого напитка радушно встретят вас, как только вы выйдете в город из здания железнодорожного вокзала.

Купить вятский квас можно в любом продуктовом магазине Кирова (цена примерно 30 рублей за пол-литра), так же как и другую продукцию завода «Вятич», производящего квас: говорят, что крафтовое пиво, представленное в широкой линейке, тоже очень хорошее.

На завод можно отправиться с экскурсией, если вы любитель высокотехнологичных производств и дегустаций.

Еще из местных деликатесов кировчане вам посоветуют попробовать истобенские огурцы — это продукт народного промысла из села Истобенск.

Если вы будете в Вятке в июле, то можно отправиться в село на областной Фестиваль огурца, куда съезжаются тысячи поклонников соленья. Доехать из Кирова можно примерно за 1,5 часа на автобусе, билет вам обойдется в 175 рублей.

Жители Истобенска зарабатывают тем, что выращивают, солят и продают огурцы. Их солят в специальной воде по особому рецепту в бочках, которые хранят всю зиму в незамерзающей реке. А в Кирове знаменитые соленые огурцы можно купить на Центральном рынке.

Также известны и вятские рыжики, они попали на Вкусную карту России, ими бывший губернатор заманивал в регион налогоплательщиков: каждому обещал по банке грибов. Вятские рыжики можно купить на том же рынке, или отведать в ресторане «Васнецов».

Ресторанчик этот — один из лучших в городе, там можно попробовать винегрет с черными груздями (198 рублей), суп луковый на манер Васнецова (268 рублей), котлеты из щуки под икорным соусом (396 рублей), домашнее варенье (примерно 70 рублей).

Есть в Кирове еще проверенные рестораны: грузинский «Сулугуни», итальянский «Мама Рома». Просто перекусить можно в пекарне «Зерно», там чудные хлеб, выпечка, десерты (торты от 800 рублей за кг) и кофе (от 100 рублей).

В библиотеке им. Герцена — самая уютная в городе кофейня «Кофе и книги», где не только можно попробовать кофе отличного качества (от 100 рублей), но и пообщаться с цветом вятской интеллигенции, посидеть с книжечкой на подоконнике, послушать джазовый концерт, лекцию или читку современной пьесы, полюбоваться на картины вятских художников.

Летний бонус: всё то же самое вы сможете делать во внутреннем дворике библиотеки, уютно расположившись в резной беседке, на диванчике из палет или прямо на траве.

А вечером обязательно загляните в культовый паб Jackie Brown за атмосферой свободы и богатейшим ассортиментом пива и крепких напитков. Главное — не засиживайтесь, а то опоздаете после бара на самолет или поезд.

Добраться и тем и другим видом транспорта из Москвы в Киров и обратно очень легко: поезд идет примерно 12 часов, самолет — часа полтора, стоимость ж/д- и авиабилетов — от 1500 рублей. Проживание в кировской гостинице будет стоить от 1000 рублей за сутки, в хостеле — от 500.

Фото: Алекс Просвирнин

Киров (Хлынов, Вятка) — крупный город в России, административный центр Кировской области. Город областного подчинения, образует самостоятельное муниципальное образование «Город Киров» в составе Кировской области.

Город расположен на реке Вятке, в 896 км от Москвы.

Население города — 464 тыс. человек, вместе с прилегающими населёнными пунктами образует муниципальное образование Кировский городской округ (население 485,9 тысяч человек), население Кировской агломерации оценивается в 750 тысяч человек.

Исторический, культурный, промышленный и научный центр Кировской области. Исторический город, «меховая» и «торфяная» столица России.

История

Первые поселения на территории нынешнего Кирова были образованы предположительно 2,5 тысячи лет назад. К VII веку здесь сформировались первые народности племён удмуртов, марийцев и коми. Основные поселения располагаются по берегам рек Чепцы, Моломы и Вятки.

Основание. Вятская вечевая республика

Город был основан в 1181 году первыми русскими переселенцами, заселявшими Вятский край. Первое подтверждённое упоминание о городе Вятке датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Болгарии — Булгар.

В лето 6882 (1374) идоша на низ рекою Вяткою ушкунцы разбойницы, 90 ушкунцев, и грабиша Вятку и шедше взяша Болгары

В 1378 году между вятчанами и Суздальско-Нижегородским княжеством заключён договор о союзе, а с 1391 года город становится основной резиденцией суздальских князей Василия Кирдяпы и Семёна Дмитриевича, изгнанных из Суздальско-Нижегородского княжества после завоевания его Москвой. После смерти князей в 1401 году власть переходит к галицкому князю Юрию Дмитриевичу. Отряды вятчан участвуют в походах против Золотой Орды (1392, 1409 года) и в войне московского князя Василия I с Новгородом (1417—1418 года).

В 1412 году происходит знаменитая битва между вятчанами и устюжанами. Битва состоялась ночью, в овраге, названном позже Раздерихинским. По одной из версий, устюжане пришли на помощь вятчанам для обороны от татар, по другой, они в союзе с московскими князьями хотели захватить город. В память о тех событиях появился вятский народный праздник Свистопляска, а на берегу оврага была построена часовня во имя архангела Михаила.

В 1432—1453 годах Вятка участвует в войне между галицкими и московскими князьями. После поражения галицкой группировки, переходит под контроль местных бояр и купцов. В 1455—1457 годах в городе строят деревянный кремль, названный Хлыновым. После двух военных походов московского войска против Хлынова в 1457 и 1459 годах, власть в городе формально переходит к Москве, но с сохранением местного самоуправления. Участвует в военных походах Московского княжества против Новгорода и Казани.

В начале 80-х годов власть в городе переходит к сепаратистам. При хане Ибрагиме в Хлынове сидел казанский наместник. Хлыновские войска совершают походы против земель, находящихся под властью московского княжества. После 2 неудачных попыток, московскому войску удаётся захватить город в 1489 году. Местная знать переселена в Подмосковье, а в городе поставлен московский наместник. Вятская земля окончательно включена в состав Московского государства.

По причине отдалённости от основных русских земель, Вятская земля не нуждалась в союзе с сильными княжествами и признавала лишь покровительство князей, оставаясь самоуправляемой территорией. В качестве главного органа управления действовало народное вече. Наиболее влиятельной группой феодального класса являлись бояре, за ними следовали купцы и духовенство. Остальные вятчане представляли свободное общинное население и состояли из крестьян и ремесленников.

Московское государство

В 1551—1552 годах вятские войска приняли участие в генеральном походе русских войск против казанских татар. В 1554 и 1556 годах участвовали в походах против Астраханского ханства. В результате этих походов Хлынову были возвращены исконно вятские земли, захваченные ранее Золотой Ордой.

2 июня 1580 года Хлынов получил от Ивана Грозного грамоту на построение в городе монастыря, названного в честь игумена-основателя Трифоновым. В 1607 году в Хлынове организована первая в Вятском крае ярмарка, получившая название Семёновской, приуроченная к 1 сентября. В 1658 году основана Вятская и Великопермская епархия с центром в городе Хлынове. С 1680 по 1686 воеводой в Вятке был царский стольник Кузьма Осипович Грушецкий, двоюродный брат царицы Агафьи Грушецкой. В 1689 году построен Успенский собор Трифоного монастыря — одно из первых каменных зданий на Вятке. В 1694 году хлыновский купец Спиридон Лянгузов провёл первый торговый караван из Москвы в Китай после заключения российско-китайского договора, разрешившего взаимную торговлю.

В 1710 году при первом делении России на губернии Хлынов вместе с Вятской землёй был включён в состав Сибирской губернии, а южные земли Вятки были включены в состав Казанской губернии. В 1719 году губернии были разделены на провинции, Вятская земля была преобразована в самостоятельную провинцию. 1722—23 годах на Вятке была проведена первая подушная перепись, в Хлынове числилось 2276 душ.

Российская империя

В 1727 году Вятская провинция перешла из состава Сибирской губернии в состав Казанской. 18 декабря 1780 года указом императрицы Екатерины II образовано Вятское наместничество, вскоре преобразованное в Вятскую губернию. Городу Хлынову возвращено название Вятка. 28 мая (10 июня) 1781 года учреждён герб города Вятки, составленный петербургским геральдмейстером Волковым. В 1785 году начата работа по учреждению городской Думы в Вятке. Первый созыв органа городского самоуправления — Вятской городской Думы, состоялся 26 августа 1793 года.

В 1727 году в Хлынове открылась первая в городе начальная школа при архиерейском доме, в 1733 году она была преобразована в славяно-латинскую школу, а в 1758 году на её базе создано первое на Вятке среднее учебное заведение — Вятская духовная семинария. 22 сентября 1786 года было открыто первое гражданское учебное заведение, на базе которого 21 ноября 1811 года создана Вятская мужская гимназия. В 1818 году в городе открылось духовное училище, 8 сентября 1820 года создано училище для детей канцелярских служащих, а 11 октября 1859 года открылось женское училище 1 разряда — Вятская женская гимназия. 8 ноября 1868 года было основано земское училище сельскохозяйственных и технических знаний (с 1 октября 1880 года — реальное училище). В 1874 году в мастерских Вятского технического училища налажено производство пожарных машин, на их базе были созданы чугунолитейный и механический завод (ныне Кировский станкостроительный завод). 1 июля 1914 года основан Вятский учительский институт.

С 1744 года начинает развиваться и укрепляется почтовая служба, связь была налажена с Москвой, Казанью и Сибирью. В 1783 году в Вятке для руководства почтовыми делами было завершено строительство здания почтамта. 8 июня 1806 года начато строительство плавучего моста через реку Вятку, который должен был связать город со слободой Дымково. 11 марта 1861 года в Вятке учителем Лиховым была открыта первая фотография. 2 мая на реке Вятка появился первый пароход «Вятка». Регулярное судоходное движение на Вятке началось в 1874 году. 19 августа 1895 года начались работы по сооружению пермско-котласской железнодорожной линии (первой на Вятке), 2 ноября 1898 года по ней прошёл первый поезд, а 15 октября 1906 года было открыто прямое железнодорожное сообщение между Вяткой и Санкт-Петербургом. 14 сентября 1902 года состоялось открытие городской телефонной сети. Частная телефонная сеть была создана ещё в 1894 году. В 1906 году в городе появился первый автомобиль, принадлежавший Кузьме Лаптеву. 20 июля 1911 года над городом появился первый самолёт (под управлением А. Васильева).

15 апреля 1797 года основано старейшее промышленное предприятие города — Губернская (ныне, Областная) типография. В 1799 году была открыта первая частная аптека в Вятке. С 15 декабря 1809 года начала работать казённая городская аптека. 1 (13) ноября 1862 года в городе открылся первый общественный банк Фёдора Веретенникова. В 1865 году в Вятке основан Кожзавод. В 1873 году — Овчинно-меховая фабрика. Оба предприятия были объединены в 1959 году в кожевенно-меховой комбинат.

В 1802 году при доме инвалидов основана первая больница на 10 коек. В июне 1811 года в городе была открыта первая губернская больница на 60 коек. Первая городская больница была открыта в 1823 году. 7 июля 1857 года в городе был открыт первый детский приют. 2 июля 1870 года открылся дом призрения детей бедных граждан.

2 мая 1835 года в городе основан один из первых в России Вятский губернский статистический комитет, занимавшийся изучением материалов об истории и культуре края. 30 августа этого же года в Вятке открыт Александровский сад, основные элементы архитектуры которого выполнены по проекту художника и архитектора Александра Витберга. 18 мая 1837 года в Вятке состоялось открытие выставки естественных и искусственных произведений Вятской губернии, в организации которой принял участие А. И. Герцен. 6 декабря при непосредственном участии Герцена в городе открыта первая публичная библиотека для чтения (ныне Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена). 1 января 1838 года в Вятке начала издаваться первая газета края «Вятские губернские ведомости». 30 августа 1839 года прошла торжественная церемония закладки Александро-Невского собора в городе по проекту архитектора А. Л. Витберга. 22 января 1866 года в городе открыт краеведческий музей, один из старейших в России. 23 октября 1877 года был открыт Вятский зрительный зал (ныне Кировский областной драматический театр имени С. М. Кирова). 9 апреля 1894 года вышел первый номер «Вятской газеты» (первая в России «земская народная газета», созданная по доступной цене и содержанию для широких масс). В 1896 году создана одна из первых в России Вятская земская сельскохозяйственная опытная станция (ныне НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Рудницкого). 14 мая 1897 года в Вятке состоялся первый киносеанс. В 1908 году открываются первые кинотеатры «Иллюзион», «Прогресс», «Модерн», в 1910 — «Одеон», в 1913 — «Колизей». 1 апреля 1932 года показан первый звуковой фильм «Златые горы», первый цветной фильм «Соловей-соловушка» — 26 сентября 1936 года. 30 апреля 1900 года в Вятке была открыта бесплатная библиотека-читальня имени А. С. Пушкина (ныне, Центральная городская библиотека А. С. Пушкина). В 1909 году построена мечеть. В 1912 году был заложен Ботанический сад. В 1916 году основана городская библиотека, позже получившая имя Салтыкова-Щедрина.