Видео: Казахстан

Содержание

- Общая информация

- Города Казахстана

- Климат Казахстана. Лучшее время для поездки

- История

- Население и язык

- Основные туристические направления

- Достопримечательности Казахстана

- Курорты и пляжи

- Национальная кухня

- Отели и гостиницы Казахстана

- Сотовая связь и интернет

- Шоппинг

- Что привезти из Казахстана

- Транспорт

- Аренда авто

- Деньги

- Безопасность

- Таможенно-визовая информация

- Как добраться

Общая информация

Монумент Байтерек в Нур-Султане (Астане)

Казахстан – самое большое государство, не имеющее выхода к морю (легендарный Каспий не в счет), но при этом совершенно не страдающее от такого, казалось бы, серьезного недостатка. Оно и понятно: вместо гордого статуса морской державы Республика получила массу других преимуществ, начиная от фантастического разнообразия природных зон и полезных ископаемых и заканчивая настойчивым стремлением не отставать от прогрессивного мира. Например, ту же нефть Казахстан стал добывать гораздо раньше, чем мировые конкуренты по «черному золоту» – Кувейт и Саудовская Аравия.

Как и у большинства азиатских государств, у Казахстана два «лица». Одно – современное и высокотехнологичное, которое путешественнику продемонстрируют столица страны и ее главном мегаполис – Алма-Ата. А второе – нетронутое цивилизацией, прекрасное дикой степной красотой и спрятанное от любопытных глаз в национальных парках и предгорьях древнего Тянь-Шаня.

В 2019 году в высших эшелонах власти Республики произошли масштабные изменения. В частности, пост главы государства покинул Нурсултан Назарбаев – первый президент страны. Уход с политической арены такой знаковой фигуры стал самым резонансным событием в жизни Казахстана, после получения государством независимости, и повлек за собой ряд интересных нововведений. Так, например, столица Астана была переименована в Нур-Султан. При этом на туристическую привлекательность страны смена президента пока не повлияла, поэтому путешественникам наведываться в Казахстан можно в том же режиме, что и прежде.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане

Большое алматинское озероЗаилийский Алатау

Города Казахстана

Все города Казахстана

Климат Казахстана. Лучшее время для поездки

Зимний Алматы

Основная часть территорий Казахстана входит в зону сухого континентального климата, главная особенность которого – большой температурный разрыв между летом и зимой. Дожди в этой части Евразии – нечастые гости, поэтому летние месяцы в стране знойные и засушливые. Казахстанская зима, как правило, морозная, и отметка термометра в –50 °С – это то, с чем хоть изредка, но сталкивался почти каждый местный житель. Исключения из правила тоже имеют место. Например, в среднегорных районах, на юге страны, осадки выпадают в достаточном количестве, да и в целом климат здесь мягче, чем на равнине.

Чтобы определиться с датой поездки в Казахстан, стоит предварительно ознакомиться с погодными особенностями региона. Например, в северных областях лето умеренно теплое, а зима затяжная, со средней температурой воздуха –18 °С. Соответственно, обозревать достопримечательности столицы комфортнее всего в летние месяцы. А вот на юге Казахстана уже с июня начинается настоящее пекло – до +40 °С в тени, поэтому, если не хочется передозировки солнечной радиацией, на экскурсию в Алма-Ату и Шымкент лучше отправляться весной либо ранней осенью.

Национальный парк Алтын-Эмель

История

Если судить по археологическим находкам, обнаруженным на территории Восточного Казахстана, делать первые шаги по Великой степи люди начали уже в эпоху раннего палеолита. К середине I тысячелетия нашей эры тюркские кочевые племена, населявшие эти земли, стали объединяться в союзы, из которых выросло древнее азиатское государство Тюркский Каганат, он же Туркестан.

Казахская степь

В VII-VIII веках Казахская степь приглянулась китайцам и арабам, которые долго не могли поделить между собой сферы влияния. В итоге судьбу бывшего Тюркского Каганата решила битва на реке Талас, после которой эта часть Азии отошла к мусульманам, принесшим сюда свою религию и письменность. В начале XIII века в Казахстан вторглись монголы. Сопротивление захватчикам местные жители оказывали недолго, и очень скоро Великую степь разделили между собой сыновья Чингисхана, что стало предпосылкой для образования нового государства – Казахского ханства.

Временной промежуток с XVII по XVIII век – это период войн Казахского ханства с Джунгарским. Результатом серии кровопролитных земельных конфликтов стала адресованная Петру I просьба хана Тауке о защите и покровительстве. Самодержец хитро ушел от ответа, посчитав, что на данном этапе помогать степнякам невыгодно, в итоге российский протекторат над южной частью Казахской степи был установлен лишь в 1731 году, при императрице Анне Иоанновне. При этом окончательное вхождение Казахстана в состав Российской империи произошло только во второй половине XIX столетия, после ряда военных кампаний.

После Октябрьской революции в Казахстане вновь начались волнения, обусловленные желанием некоторых областей обрести утерянный ранее статус автономии. Однако все мятежи и попытки к ним были подавлены Красной Армией, а в 1920 году на свет появилась новая административная единица – Киргизская АССР, спустя пять лет переименованная в Казакскую, а после – в Казахскую АССР. Как и все советские республики, полную независимость Казахстан получил только после развала Союза, в 1991 году, хотя за несколько лет до этого события в Алма-Ате уже делались попытки антиправительственных мятежей.

Целиноград (Астана) во времена СССР

Население и язык

По данным на 2019 год, в Казахстане проживает 18 395 660 человек, около 67% из которых – этнические казахи. Официальным государственным языком в стране объявлен казахский, но русский здесь почти повсеместно понимают и неплохо на нем изъясняются. Необходимость в покупке или скачивании разговорника в крупных городах фактически отпадает: дорожные указатели и вывески здесь дублируются на великом могучем. Впрочем, выучить несколько общеупотребительных выражений на казахском, чтобы произвести хорошее впечатление на местных, лишним не будет, особенно, если предстоит путешествие в провинцию.

К туристам население относится доброжелательно-нейтрально и на просьбы о помощи реагирует адекватно. Главное – проявлять максимальную политкорректность и не критиковать местные устои и политику. Большинство казахов в душе ярые патриоты и вряд ли разделят ваши убеждения. Предельную осторожность следует проявлять и в южной части Республики. Здесь местные жители крайне религиозны и очень трепетно относятся к традициям.

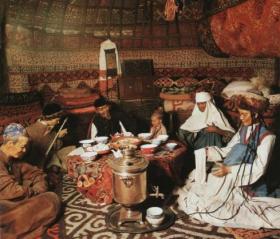

Казахи в национальных костюмах

Основные туристические направления

Запуск ракеты с космодрома Байконур

Знакомство со страной удобнее начинать с южных областей, в состав которых вошли такие крупные города, как Алма-Ата, Шымкент, Тараз, а также культовая достопримечательность космической эры – Байконур. Держаться южного направления стоит в первую очередь экотуристам, альпинистам и горнолыжникам, потому что увидеть такое разнообразие природных зон не получится больше ни в одном уголке Казахстана, за исключением разве что восточной его части. Здесь и мистический заснеженный Тянь-Шань, и бездонные тектонические озера, и выжженные щедрым азиатским солнцем пустыни с инфернальными каньонами. Кстати, известный далеко за пределами страны высокогорный спорткомплекс «Медео» находится как раз в окрестностях Алма-Аты. От дефицита культурно-исторических достопримечательностей эта часть Республики тоже не страдает. Мечети и мавзолеи, древние города и участок Великого шелкового пути – эти и другие туристические сокровища следует искать именно на просторах Южного Казахстана.

Север страны – заповедная зона, край природных парков, курортов и лечебных озер, в котором реально забыть о существовании цивилизации. Впрочем, совсем диким местом Северный Казахстан никак не назовешь. Столица страны Нур-Султан, Павлодар, Костанай – эти и другие культурные центры уже давно обеспечили региону репутацию одного из самых привлекательных туристических направлений.

Мемориал славы Ветеранов ВОВ в ШымкентеНур-СултанТараз

Вид на горы Тянь-Шаньспорткомплекс «Медео»Участок Великого шелкового пути на юге Казахстана

Западный Казахстан – это одновременно и главный кормилец страны (почти вся нефть добывается именно в западных регионах), и удивительный озерный край. Ехать сюда стоит уже ради того, чтобы отдохнуть на берегу Каспийского моря (район города Актау) и пофотографироваться на фоне настоящих древностей. Старинные крепости и подземные мечети, монументальные мавзолеи и руины доисторических городов – чтобы запечатлеть на камеру достопримечательности Западного Казахстана придется потратить не день и даже не неделю.

Закат на Каспийском море

Самое интересное местоположение, с точки зрения экотуриста, у восточной области страны, «вставшей» на пути таких держав, как Россия, Китай и Монголия. Вот где настоящий «калейдоскоп» природных зон и контрастных ландшафтов: пологие склоны Южного Алтая переходят в живописные котловины, а песчаные пустыни сменяются райскими пастбищами, как из рекламы альпийского шоколада. Ехать в восточный Казахстан стоит, конечно, не только ради интересных фонов для селфи, но и чтобы испытать настоящее единение с природой в местных заповедниках, которых тут целых три.

Достопримечательности Казахстана

В первую тройку казахстанских достопримечательностей принято включать объекты культурно-исторического наследия ЮНЕСКО, а именно: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, петроглифы (наскальные рисунки) в алматинском урочище Танбалы и участок Великого шелкового пути на юге страны, пролегающего через города Сайрам, Яссы, и Тараз, часть из которых до сих пор живет обычной жизнью, а часть превратилась в величественные руины.

Мавзолей Ходжи Ахмеда ЯсавиПетроглифы в Танбалы

Кстати, о развалинах: Великая степь стала своего рода кладбищем для десятка древних городов и селений, посещение которых можно считать увлекательнейшим погружением в историю. Так, в топ самых колоритных рукотворных достопримечательностей входят городища Отрар, Сауран и Талгар, курганы «Бесшатыр», святилище Мерке, а также степные некрополи, например, Кенты-Баба. А еще в Казахстане можно встретить такие уникальные архитектурные сооружения, как подземные мечети, из которых самые уважаемые и посещаемые паломниками – это Шопан-Ата и Бекет-Ата.

Городище ОтрарРуины Саурана

Курганы «Бесшатыр»Святилище Мерке

Чарынский каньон

Для полноты ощущений прокладывание маршрутов к историческим и культурным достопримечательностям лучше совмещать с отдыхом на лоне местной природы, в частности, в национальных парках, которых в Казахстане больше десятка. Инопланетные пейзажи в сочетании с почти африканской жарой ждут всех посетителей Чарынского каньона – уникального природного образования, которому более 12 млн лет. Половить дикую форель и просто расслабиться на берегу чистейших высокогорных водоемов можно в национальном парке «Кольсайские озера», что расположился в северном Тянь-Шане, примерно в 300 км от Алма-Аты.

Не менее сказочное озеро с удивительной прозрачности водой, затопившей вековые корабельные сосны, можно найти в ущелье Кунгей Алатау на высоте 2000 м. Ну и конечно, не пропускаем главные туристические приманки – легендарное озеро Иссык с его зеленоватой водой и исчезающий, наполовину соленый, наполовину пресноводный Балхаш. Любителям мест с сильной энергетикой будет интересно заглянуть на Мертвое озеро, где «птицы не поют, деревья не растут», да и вообще не не задерживается никакая живность. Собственно, в этот же список местных аномалий можно включить и Пуп земли, он же Унгуртас. По слухам, посидев пару минут у каменного портала, можно подзарядиться космической энергией на тысячу лет вперед. Долина шаров, вскипающее озеро Кок-Коль, дворцовый комплекс Акыртас тоже можно отнести к загадочным и мистическим достопримечательностям, словно специально созданным для того, чтобы проверять туристов на смелость и выдержку.

Кольсайские озераОзеро Балхаш

Даже будучи совершенно равнодушным к альпинизму, не стоит отказываться от экскурсии к пику Хан-Тенгри. К восхождениям здесь никого не обязывают, но проводить закат, наблюдая, как солнце окрашивает снежную вершину в цвет малинового мороженого, определенно стоит. Поглазеть на настоящих розовых фламинго можно в Кургальджинском заповеднике, а чтобы сфотографироваться на фоне самого большого в Центральной Азии четырехкаскадного водопада Бурхан-Булак, придется проехаться до ущелья реки Кора (Ескельдинский район).

Пик Хан-ТенгриКургальджинский заповедник

Обратите внимание: посещение местных заповедников и национальных парков – в большинстве случаев платная «опция» (так называемый экологический сбор), однако давать деньги нужно официальным лицам, а не подозрительным личностям, охраняющим подступы к природным зонам и собирающим «дань» в карман без оформления и выдачи квитанций.

Изумрудный квартал в Нур-Султане

Из столичных must-see стоит оценить архитектурные сооружения последних лет, причем это не безликие коробки из стекла и бетона, а оригинальные футуристические конструкции, в которых отчетливо просматриваются традиционные азиатские мотивы. Так, в список самых запоминающихся архитектурных сооружений Нур-Султана вошли Дворец Независимости, комплекс «Изумрудный квартал», фантастическая пирамида Дворца мира и согласия, «летающая тарелка» столичного цирка и восточный шатер торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр».

Обязательно включите в экскурсию прогулку по Водно-зеленому бульвару, где находится главный архитектурный символ столицы – монумент Байтерек. На объектах религиозного культа в Нур-Султане тоже не экономят, поэтому, если интересно оценить размах местных строек, сходите в мечети Хазрет Султан и Нур-Астана. Да, это всего лишь два новодела, зато какого масштаба! Кстати, если осмотреть все достопримечательности Казахстана за одно путешествие не получается, выручит столичный этно-мемориальный комплекс «Атамекен», представляющий собой уменьшенную копию страны, заполненную миниатюрами самых известных исторических и архитектурных памятников.

Ночная Астана (Нур-Султан)

Ну и вариант для всех, кто не перестает зачитываться «Марсианскими хрониками» и бредить космосом: если на карточном счету завалялись лишние 65 000 рублей, можно прямо в Москве купить пятидневный тур на Байконур и понаблюдать за запусками пилотируемых ракет, которые периодически осуществляются с космодрома. Вариант для самых экономных – однодневная экскурсия и присутствие на церемонии пуска – на все уйдет около 35 000 рублей (без стоимости перелета).

Все достопримечательности Казахстана

Курорты и пляжи

Вопреки распространенному клише, Казахстан – это не только Великая степь, но и вполне приятные пляжи. Так, например, в конце мая стартует купальный сезон в Актау. Конечно, долго плескаться в Каспийском море, которое даже в самый пик жары прогревается только до +18 °С, не получится, но валяться на песчаном берегу, в перерывах совершая марафонские забеги по городским клубам, тут можно сколько душе угодно. Еще один цивилизованный вариант отдыха – окрестности соленого озера Алаколь, где полно разнообразных турбаз и оборудованных лежаками участков берега. Кстати, это в некоторой степени бальнеологический курорт: вода в озере содержит высокую концентрацию радона.

АктауОзеро Алаколь

Совмещать пляжное ничегонеделание с экскурсиями в лесные массивы и скалолазанием лучше всего на курорте Боровое, что в Северном Казахстане. Здесь озера уже пресноводные, причем их тут целых четырнадцать. Кстати, помимо стандартных турбаз и отелей, в Боровом можно отыскать приличные санатории, специализирующиеся на заболеваниях органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Боровое – жемчужина Казахстана

Район Большого Алматинского озера тоже удобен для релакса. Единственное, купаться в водоеме, из которого «пьет» практически все население города, отдыхающим строго запрещается, как и устраивать пикники на прилежащей территории. Оживают к лету и берега озера Балхаш, где в пресноводной его части расположились сразу два мини-курорта – поселки Чубар-Тюбек и Торангалык. К сведению, на Балхаше можно еще и отлично порыбачить: видовое разнообразие обитателей водоема превосходит самые нескромные ожидания.

Большое Алматинское озероЧубар-Тюбек

Национальная кухня

Кухня Казахстана – это много мяса и субпродуктов, чуть меньше теста и еще меньше овощей. Что касается наиболее распространенных блюд, то это любимый тюркскими народами бешбармак, куырдак (жаркое из печени, почек, сердца и прочего ливера), суп-сорпа (она же шурпа), плов (палау) и разнообразные колбасы (казы). Из мяса упор делается на баранину, конину и говядину и гораздо реже – верблюжатину. Свинину в стране, где 70% населения – мусульмане, по понятным причинам не жалуют.

КуырдакКазахский пловБаурсаки

ШурпаБешбармакКоктал

Заедать мясную вкуснятину полагается национальными хлебобулочными изделиями – хрустящими пирожками-баурсаками, жаренными в масле лепешками шельпек и плоскими караваями тандыр-нан. Специями казахские шефы не злоупотребляют, поэтому огнедышащие азиатские блюда можно найти разве что в ресторанах китайской и тайской кухни.

Лайфхак для туристов: знакомиться с кухней страны лучше не в ресторанах, наловчившихся адаптировать национальные блюда в соответствии с современными тенденциями, а на фестивале казахской еды «Тойказан», который проходит каждую осень в окрестностях Алма-Аты.

Из рыбных блюд в Казахстане стоит попробовать коктал – рыбу горячего копчения в овощной шубке. Из молочной продукции – легендарный кумыс, шубат (кислое верблюжье молоко), курт (соленый сухой) и катык (очень мягкий творог). Если казахские национальные изыски не смогли найти общий язык с вашей пищеварительной системой, можно подыскать и более подходящее меню, благо точек общепита с европейской, итальянской, китайской и даже столь нетипичной для Казахстана вегетарианской кухней в крупных городах полно.

КатыкКумыс

В ознакомительно-дегустационных целях можно прогуляться и по продуктовым рынкам, самым известным (не путать с дешевым) из которых остается Зеленый базар Алма-Аты. Пробовать товар местные продавцы позволяют охотно, поскольку без куска колбасы, сыра или пакетика сухофруктов отсюда уходить не принято.

Продуктовые рынки

Отели и гостиницы Казахстана

Отель Ritz Carlton в Нур-Султане

В отношении гостиниц Казахстана работает классическое правило: чем меньше и удаленнее от столицы город, тем скромнее и дешевле варианты размещения. Впрочем, даже в Нур-Султане, Алма-Ате и Актау полно как помпезных «пятерок», так и аскетичных гостиниц, шагнувших из советской эпохи в XXI век в неизменном виде. Разброс цен на жилье достаточно большой даже в пятизвездочных отелях, где стандартный номер на двоих может обойтись как в 29 500 KZT (около 5000 RUB), так и в 67 700 KZT (11 500 RUB).

Туристам, предпочитающим безликости гостиничных номеров скромную романтику хостелов, лучше остановиться в Алма-Ате, Нур-Султане или Актау, где самое большое предложение ночлега эконом-класса. В провинции можно ради разнообразия снять апартаменты у кого-нибудь из местных, что обойдется в районе 7650 – 13 000 KZT в сутки. Ну и вариант для истинных любителей природы – базы отдыха, расположенные в самых живописных уголках страны, где предлагаются к заселению как обычные номера на несколько человек, так и уютные деревянные коттеджи с Wi-Fi, кондиционером и прочими благами цивилизации.

Сотовая связь и интернет

В Казахстане услуги сотовой связи и мобильного интернета предоставляют три оператора: Kcell, Beeline, Tele2, при этом качество голосовых услуг и зона покрытия лучше у первых двух. С января 2019 года в Республике введены новые правила эксплуатации мобильных устройств, распространяющиеся как на граждан страны, так и на туристов. Согласно действующему закону, все гаджеты, пользующиеся связью местных сотовых компаний, подлежат обязательной регистрации, то есть при покупке и активации казахстанской сим-карты IMEI смартфона и персональный идентификационный номер абонента ИИН (актуально для жителей Казахстана) должны быть отправлены в единую базу данных системы безопасности. По сути, мобильное устройство закрепляется за конкретным физическим лицом, и чтобы сменить оператора или сим-карту, придется произвести ряд манипуляций. В частности, открепить привязанную к IMEI смартфона сим, посетив офис оператора связи с паспортом, и «привязать» устройство к новой карте, осуществив перерегистрацию на официальном сайте сотовой компании либо в том же офисе.

Здание национальной нефтяной компании КазМунайГаз

А вот туристам, прибывшим в Казахстан с собственной сим-картой с подключенным роумингом, подобные заморочки не грозят. Соответственно, если не хотите снабжать данными местную систему госбезопасности, подключите у любого российского оператора подходящую именно вам роуминговую опцию и спокойно отправляйтесь в путь.

Wi-Fi в Казахстане стоит искать в отелях, ресторанах, крупных аэропортах и на ж/д вокзалах. Единственное, чтобы подключиться ко Всемирной паутине, придется зарегистрироваться в сети. Для этого введите свой номер телефона на странице авторизации и дождитесь SMS-сообщения с кодом. И кстати, далеко не везде Wi-Fi бесплатный, поэтому прежде чем подключаться, уточните у администрации заведения, сколько подобное удовольствие будет стоить.

Шоппинг

Хан-Шатыр

Теоретически в Казахстане можно приобрести как мировые бренды, так и местную продукцию, включая изделия народного промысла. Однако ехать сюда специально, чтобы дешево закупиться демократичными марками вроде Mango, Bershka и Zara, бессмысленно. Даже в сезон распродаж ценники на европейские товары здесь такие же, как в российских моллах.

Самые крупные ТРЦ Казахстана находятся в столице, Алма-Ате и Актау. Обязательно загляните в Хан-Шатыр (Нур-Султан). Внутри крупнейшая торговая площадка страны выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи. В Mega Alma-Ata (Алма-Ата) экстерьеры попроще, но внутри все то же буйство световых инсталляций, многообразие товаров и развлекательных зон.

График работы торговых точек Казахстана неодинаков. Крупные моллы открыты всю неделю с 9:00 до 22:00, но в субботу и воскресенье в них сокращенный рабочий день. В менее раскрученных магазинах воскресенье считается выходным днем, все остальное время торговые площадки обслуживают покупателей с 10:00 до 20:00. На городских базарах веселая «толчея» начинается уже с 8 утра и замедляет свой темп только к вечеру. Кстати, будьте осторожны: текстильно-галантерейный ассортимент на казахских рынках сплошь фейкового направления.

Распродажи в крупных торговых центрах обычно приурочиваются к государственным и религиозным праздникам. День независимости, Наурыз мейрамы и даже, как ни странно, Православное Рождество – все это весомые поводы, чтобы пройтись по магазинам и подобрать стильный наряд за 70%, а то и за 50% от первоначальной стоимости.

Что привезти из Казахстана

- Национальную одежду: тюбетейки, халат-чапан, войлочные туфли а-ля маленький Мук.

- Местные деликатесы: чак-чак, колбаски из конины казы, фруктовую пастилу, конфеты «Рахат» и «Баян Сулу», чай «Рахмет».

- Алкогольную продукцию: коньяки завода Bacchus, экологически чистое вино Chateau Karakemer.

- Приятные сувениры: нарды, миниатюрные копии монумента Байтерек, кожгалантерею, расписные блюда для бешбармака, кукол в национальных костюмах.

- Корпе: коврики, одеяла и покрывала, выполненные в лоскутной технике местными мастерицами.

ТюбитейкиСувениры

Транспорт

Алма-Атинский метрополитен

Городской общественный транспорт Казахстана представлен автобусами, маршрутками и такси, к которым в Алма-Ате добавляется троллейбус. Адепты активного отдыха могут арендовать велосипеды, пункты проката которых есть в большинстве городов. Метро в Казахстане только одно и находится оно тоже в Алма-Ате (стоимость поездки – порядка 80 KZT). Что касается такси, то крупные таксомоторные компании работают преимущественно в столице, Актау и ряде других крупных городов. В остальных населенных пунктах «рулят» частники и местечковые конторы, в которых не очень любят оборудовать машины счетчиками.

Перемещаться между основными туристическими локациями Казахстана можно на автобусах. В частности, с вокзала «Сапаржай» в Нур-Султане можно в любой день уехать в Алма-Ату, Караганду, Петропавловск, Павлодар, Тараз и Шымкент. Более приемлемый с точки зрения удобства вариант путешествия – поездка по железной дороге. Этот вид общественного транспорта в Казахстане самый популярный, поэтому добраться на поезде легко в любой город. Кстати, помимо стандартных составов, здесь колесит несколько фирменных – «Каспий» (Нур-Султан – Атырау), «Байтерек» (Алма-Ата – Нур-Султан) и «Мангистау» (Нур-Султан – Мангышлак).

Если хочется мегаскоростей, купите билет на самолет. Внутренними перевозками в стране занимаются преимущественно местные компании – Air Astana, Scat, Bek Air. Крупнейшие аэропорты Казахстана находятся в Алма-Ате, Нур-Султане, Актау, Актобе, Шымкенте, Петропавловске, Павлодаре, Усть-Каменогорске и ряде других городов.

Зимняя Алма-АтаПейзаж на полуострове Мангышлак

Аренда авто

Дорога в горах

Офисы международных прокатных компаний (Hertz, Avis, Thrifty) есть только в Нур-Султане и Алма-Ате. В остальных городах заправляют небольшие частные фирмы, чьи владельцы не всегда стоят за честность и прозрачность услуг. С другой стороны, ценник на аренду в таких конторах привлекательнее. Для сравнения: сутки проката скромного Hyundai Accent в международной компании обойдутся в 18 600 KZT (порядка 3160 RUB), а в частной алматинской фирме – от 13 000 KZT (примерно 2200 RUB).

Если машина арендуется на срок от 5 дней и более, ставка существенно снижается и может упасть до 9000 – 11 000 KZT. Тем не менее внимательно читать договор и выяснять, какие дополнительные «плюшки» входят/не входят в стоимость аренды, необходимо. Пакет документов для оформления сделки стандартный – паспорт, водительское удостоверение (при условии, что вы уже наездили трехгодичный стаж) и возвращаемый денежный залог, сумму которого разумнее оговорить с сотрудником фирмы заранее. Что касается качества дорог, то оно в Казахстане неоднородное. Есть вполне приличные участки с обновленным покрытием, но хватает и «убитых» трасс.

Деньги

10000 казахстанских тенге

Денежная единица Казахстана – тенге (KZT). 1 KZT – это примерно 0,17 RUB. Менять рубли на местную валюту лучше в банках и официальных обменниках, где более приемлемый курс. Банковские отделения открыты с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. В Нур-Султане и Алма-Ате имеется несколько крупных банков, принимающих клиентов без выходных. В обменниках пятидневная рабочая неделя, но работают они до 19:00. Исключение – пункты обмена валюты в аэропортах и на ж/д вокзалах крупных городов, у которых круглосуточный график.

Лайфхак путешественникам: старые, видавшие виды купюры в банках Казахстана зачастую отказываются принимать. Соответственно, заходя в обменники, чтобы «конвертировать» рубли в тенге, требуйте новые банкноты.

Рассчитаться кредиткой или дебетовой картой в крупных моллах и ресторанах тоже реально, но это должна быть европейская либо международная карта (Visa и Mastercard в приоритете). Кроме того, в любом городе всегда отыщутся банкоматы, где можно перехватить нужную сумму налички. Вариант не самый экономичный, поскольку за выдачу средств взимается комиссия, но иногда и он может выручить.

Безопасность

Полиция Казахстана

В целом Казахстан для туристов безопасен, но минимальные меры предосторожности лучше соблюдать, чтобы потом не обращаться к стражам правопорядка и не бежать в местные больницы. Не демонстрируйте собственный достаток и не вводите в соблазн уличных воришек обилием драгоценностей, дорогой фототехникой и последней моделью айфона. При необходимости старайтесь обращаться в серьезные официальные организации, по возможности избегая частных обменников валюты и таксистов, работающими «на себя». Банковской картой тоже лучше «светить» пореже. Чужой «пластик» и пин-коды казахские карманники очень уважают.

Отправляясь в отдаленные районы страны, особенно в сельскую местность, берите запас воды. А выезжая в степь, внимательно смотрите под ноги, избегая контактов с тарантулами, скорпионами, пауками-каракуртами и змеями. Лекарственные снадобья из степной флоры, а также сушеные травы у местных лучше не покупать, поскольку проверить их безопасность вне стен химической лаборатории невозможно.

Таможенно-визовая информация

Казахская степь

Чтобы приехать в Казахстан на отдых или экскурсию, русскому туристу не требуются ни загранпаспорт, ни виза – достаточно обычного внутригосударственного паспорта. Тем не менее при въезде придется заполнить миграционную карту с указанием цели визита и сдать ее сотрудникам местной таможенной службы, прежде чем покинуть страну. Стандартный срок безвизового нахождения в Казахстане для россиян – 30 дней.

Путешественникам, желающим задержаться в Республике свыше означенного периода, придется оформлять временную регистрацию, продлевающую срок пребывания еще на 60 дней. Ну а тем, кто за три месяца умудрился не успеть посетить топовые достопримечательности и хотел бы остаться в Казахстане еще на некоторое время, поможет только виза.

По таможенным правилам 2019 года, турист, въехавший в Казахстан, вправе провезти с собой до 25 кг ручной клади общей ценностью не более 500 EUR. Что касается алкоголя и табака, то первый разрешается беспошлинно провозить в количестве двух литров, а второй – в пределах килограмма (можно заменить на 1000 сигарет). Лекарства разрешены ко ввозу, если их общий вес не превышает полукилограмма.

К вывозу из Республики Казахстан запрещены:

- оружие;

- предметы старины и искусства;

- драгоценности, редкие минералы;

- рога сайгака;

- редкие представители степной флоры и фауны;

- наркотические/психотропные вещества;

- любая печатная продукция, а также фото- и видеоматериалы, имеющие антиисламскую направленность;

- материалы, представляющие в негативном свете казахское правительство.

Как добраться

Улететь в Казахстан из Москвы можно в любой день недели: Алма-Ату и Нур-Султан со столицей России связывают регулярные авиарейсы компании Air Astana. Время в пути составит от 3,5 (Нур-Султан) до 4,5 часов (Алма-Ата). Пассажирские самолеты из России принимают и другие города Казахстана с международными аэропортами: Актау, Актобе, Атырау, Костанай, Семипалатинск, Павлодар, Шымкент, Усть-Каменогорск. Из отечественных авиакомпаний в Казахстан летают «Россия» и «Уральские авиалинии». Вылеты осуществляются из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев»

Железнодорожное сообщение между Россией и Казахстаном уже не такое интенсивное, как было раньше. В частности, в Алма-Ату и Караганду ходят прямые поезда только из Казани и Москвы. Попасть в страну бескрайних степей можно и с проходящими составами. Например, с маршрутами 270С (Адлер – Чита), 205С (Анапа – Иркутск), 129С (Анапа – Красноярск). Кроме того, в Казахстане «отмечаются» все поезда из России, идущие в Узбекистан и Кыргызстан.

Календарь низких цен на авиабилеты

- ПРИРОДА

- Рельеф местности.

- Водные ресурсы.

- Деградация окружающей среды.

- Климат.

- Почвы.

- Растительный и животный мир.

- НАСЕЛЕНИЕ

- Национальный состав.

- Язык.

- Конфессиональный состав.

- Размещение населения.

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

- Органы государственного управления.

- Местные органы власти.

- Политические партии.

- Судебная система.

- Милиция и вооруженные силы.

- Внешняя политика.

- ЭКОНОМИКА

- Экономическая география.

- Трудовые ресурсы.

- Энергетика.

- Транспорт.

- Сельское хозяйство.

- Добыча и переработка полезных ископаемых.

- Производство потребительских товаров.

- Внешняя торговля.

- Валюта и банки.

- Государственные финансы.

- ОБЩЕСТВО

- Религиозная жизнь.

- Общественные организации и движения.

- Социальное обеспечение.

- КУЛЬТУРА

- Образование.

- Литература и искусство.

- Средства массовой информации.

- Музеи и библиотеки.

- Спорт.

- ИСТОРИЯ

- Древнейший период.

- Территория Казахстана в период Средневековья.

- Казахские ханства в 16–18 вв.

- Присоединение Казахстана к России.

- Революция и гражданская война.

- Казахстан в составе СССР.

- Независимый Казахстан.

- Казахстан в 21 веке

КАЗАХСТАН, Казахстан, Республика Казахстан, государство в Центральной Азии. До 1991 Казахстан входил в состав СССР (с 1936 – в качестве Казахской Советской Социалистической Республики), с 16 декабря 1991 – независимое государство. Общая площадь страны – 2 717 300 кв. км. Граничит на севере и западе с Российской Федерацией (протяженность границы – 6846 км.), на востоке – с Китаем (1533 км.), на юге – с Киргизией (1051 км.), Узбекистаном (2203 км.) и Туркменистаном (379 км.). Омывается на юго-западе водами Каспийского моря (протяженность береговой линии – 1894 км.), на юге – водами Аральского моря (береговая линия – 1070 км). Столица: с декабря 1997 – Астана (бывший Акмолинск, позднее Целиноград).

ПРИРОДА

Рельеф местности.

Более 3/4 территории Казахстана занимают равнины с высотами от 100 до 300 м над у.м. На крайнем юго-востоке и востоке простираются хребты Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау и Алтая с высотами от 3000 до 6995 м (пик Хан-Тенгри). На крайнем западе расположена Прикаспийская низменность, частично лежащая ниже уровня Мирового океана (уровень Каспийского моря –27 м). В центре страны обширные территории занимает разрушенная горная система Казахского мелкосопочника.

В пределах равнин распространены песчаные и глинистые пустыни (Кызылкум, Муюнкум, Бетпак-Дала), полупустыни и сухие степи. Для молодых гор юго-востока характерны сильная расчлененность и вертикальная поясность. На севере республики преобладают степи и лесостепи. 23% территории страны (северная часть) пригодны для земледелия, 70% – для отгонного животноводства.

Водные ресурсы.

Около 80% территории республики относится к бессточным областям и бассейнам внутреннего стока. Иртыш, Ишим и Тобол, протекающие по северной и северо-восточной окраине страны, относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Все остальные крупные реки на территории страны несут свои воды в замкнутые внутренние водоемы: Урал – в Каспийское море, Сырдарья – в Аральское море, Или – в оз. Балхаш. Множество малых и средних рек летом пересыхают.

Каспийское море входит в пределы республики своей северо-восточной акваторией с наиболее пресной водой и небольшими глубинами (5–7 м). Кроме Казахстана, Каспийским морем владеют Россия, Азербайджан, Иран и Туркмения. Аральское море разделено между Казахстаном и Узбекистаном. Это усыхающий водоем, площадь которого сократилась в 2 раза за 1960–1995. Озеро Балхаш полностью принадлежит Казахстану. Водоем имеет пресную западную акваторию и соленую восточную.

Деградация окружающей среды.

Как и на большей части территории бывшего Советского Союза, природное равновесие в Казахстане было нарушено в результате небрежной хозяйственной и военно-космической деятельности. Развитие земледелия, не приспособленного для климатических условий страны, привело к сильной эрозии и потере верхнего слоя почв. Большая часть рек и озер Казахстана сильно загрязнена промышленными стоками, пестицидами и остатками удобрений, а в ряде мест и радионуклидами. Особенно это касается Иртыша и Нуры. Аральское море пересыхает из-за забора большей части стока Амударьи и Сырдарьи на орошение. К 1998 береговая линия моря отступила в некоторых местах на 80 км, а само море распалось на три изолированных водоема. В 1998 младенческая смертность в районе Аральского моря превысила 10%. Серьезную угрозу представляют радиоактивное заражение в районе Семипалатинского ядерного полигона, действовавшего с начала 1950-х годов до 1990, и запуски космических ракет с космодрома Байконур. В настоящее время для района Семипалатинска характерны онкологические заболевания, осложнения при родах, анемия и лейкемия.

Климат.

Климат страны резко континентальный и сухой. В предгорных и горных районах выпадает от 500 до 1600 мм осадков в год, в степных – 200–500, в пустынных – 100–200 мм. Средняя температура января от -18° С на севере до -3° С на юге; средняя температура июля от 19° С на севере до 29° С на юге. Годовой перепад температур очень велик: зимой температуры могут опускаться до -50° С, а летом приземные температуры местами достигают 70° С. Суточные перепады температур достигают 20–30° С.

Почвы.

За исключением северных районов, почвы в Казахстане бедные и засоленные. В целом для страны характерна широтная зональность почв: на севере – черноземы, далее на юге – каштановые, бурые полупустынные почвы, такыры и пески пустынь. В горах развиты каштановые, серые лесные и горно-луговые черноземные почвы.

Растительный и животный мир.

Леса занимают всего 3,5% территории Казахстана. Большей частью это хвойные леса, хотя в горах встречаются береза, осина, яблоня и арчевники. На остальной территории страны распространена разнотравно-злаковая, полынно-злаковая, полынно-солянковая и пустынная растительность. В высокогорьях имеются субальпийские и альпийские луга.

Животный мир Казахстана своеобразен. Насекомые и рептилии преобладают в пустынях и полупустынях. В степной зоне встречаются джейран, сайга, волк, заяц, лиса, шакал, различные грызуны (мыши, суслики, хомяки). Многие казахстанские озера служат постоянными или сезонными местами обитания для гусей, лебедей, уток, чаек, фламинго. Наиболее разнообразна фауна гор. Здесь водятся медведи, горные козлы и бараны, снежные барсы, олени, множество видов птиц. Для охраны дикой природы созданы заповедники во всех природных зонах – от пустынь до высокогорий.

НАСЕЛЕНИЕ

Население составляло в июле 2005, по оценке, более 15 млн. человек. Из них 23,7% моложе 15 лет; 68,4% – в возрасте от 15 до 64 лет и 7,9% – от 65 лет и старше. Средний возраст жителя– 28,52 лет. Рождаемость оценивалась в 2005 в 15,78 на 1000; смертность – в 9,46 на 1000; эмиграция – в 3,34 на 1000 жителей, младенческая смертность – в 29,21 на 1000 новорожденных. Средняя продолжительность жизни 66,55 лет. Ежегодный прирост населения в 2005 оценивался в 0,3% и имеет тенденцию к сокращению. За 1991–1997 население сократилось за счет эмиграции и снижения естественного прироста на 1150 тыс. человек.

Национальный состав.

Состав населения сильно изменялся на протяжении 20 в. в связи с процессами, происходившими в СССР, и с последствиями его распада. В северных районах до 1917 расселялись русские казаки и крестьяне. В 1920–1930-х Казахстан служил местом ссылки, а в 1950–1970-х сюда направлялись переселенцы из других республик для работы на новых индустриальных объектах и участия в освоении целинных земель. В 1989 доля казахов составляла лишь ок. 40%, примерно такой же процент составляли русские. В 1990-х наблюдалась интенсивная эмиграция из Казахстана русских, немцев и евреев, одновременно в страну приехали из-за рубежа ок. 280 тыс. казахов. В настоящее время казахи составляют большинство населения – 53,4% (по данным переписи 1999). 30% жителей – русские; 3,7% – украинцы; 2,6% – узбеки; 2,4% – немцы; 1,7% – татары; 1,4% – уйгуры и 4,9% – другие этнические меньшинства.

Язык.

В соответствии с конституциями 1993 и 1995, государственный язык страны – казахский. Им владеют св. 64% населения Казахстана. Казахский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Русский язык имеет официальный статус «языка межнационального общения», используется также в экономический жизни, им владеют 95% населения. См. также КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК.

Конфессиональный состав.

Официально 47% населения являются мусульманами (казахи традиционно придерживались ханафитского толка ислама), 44% – православные (преимущественно русские), 2% – протестанты (главным образом, немцы). Однако реальное влияние религии среди населения значительно ниже, чем в других странах Средней Азии.

Размещение населения.

В городах живут ок. 55% населения. Наиболее крупные из них: Алматы (Алма-Ата, до 1997 – столица Казахстана, 1,3 млн. жителей), Караганда (600 тыс.), Чимкент (400 тыс.), Павлодар (350 тыс.), Усть-Каменогорск (350 тыс.), Семипалатинск (330 тыс.), Тараз (Джамбул, 310 тыс.), Астана (310 тыс.) и др. В большинстве крупных городов (за исключением Чимкента) казахи не составляют большинства населения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Казахстан с 1991 – унитарная республика президентского типа. Ныне действующая конституция принята 30 августа 1995; в 1998 в нее были внесены поправки. Глава государства – президент, определяющий основные направления внутренней и внешней политики страны, представляющий ее и обеспечивающий согласованное функционирование всех органов власти. Он избирается сроком на 7 лет всеобщим голосованием граждан старше 18 лет. Полномочия президента весьма широки: он является верховным главнокомандующим, издает указы и распоряжения, может распустить парламент при вынесении им вотума недоверия правительству, назначает референдумы и выборы в парламент и созывает его сессии, подписывает принятые парламентом законы и может возвратить их для повторного обсуждения, назначает премьер-министра (с согласия парламента) и (по представлению премьера) членов правительства, председателя Национального банка, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности (все – с согласия парламента), глав дипломатических представительств, высших военных руководителей и членов Счетного комитета, председательствует на особо важных заседаниях правительства, может отменить постановления правительства и местных органов власти, утверждает государственные программы, ведет международные переговоры и подписывает договоры, имеет право вводить чрезвычайное и военное положение. Президент может быть смещен за государственную измену совместным заседанием обеих палат парламента. Пост президента Казахстана с 1990 занимает Нурсултан Назарбаев.

Высший представительный законодательный орган – парламент страны, состоящий из двух палат – Сената и Мажилиса. Срок полномочий Сената – 6 лет, половина его состава переизбирается каждые 3 года. Из 47 членов Сената 40 избираются представительными органами областей, столицы и городов республиканского значения (по 2 от каждой территориальной единицы), 7 назначаются президентом страны. Мажилис (77 депутатов) избирается на 5 лет всеобщим голосованием: 67 – по одномандатным округам и 10 – по партийным спискам. Парламент Казахстана вносит изменения в конституцию (по предложению президента), утверждает бюджет, программу и отчеты правительства (для вынесения вотума недоверия необходимо набрать две трети голосов в каждой палате), принимает законы (может преодолеть вето президента большинством в две трети голосов), решает вопросы войны и мира, инициирует референдум, ратифицирует международные договоры и т.д. В исключительное ведение Сената входит избрание по представлению президента Верховного суда, утверждение назначения президентом генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности, роспуск местных представительных органов.

Исполнительную власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром, который назначается президентом с согласия парламента. Пост премьер-министра с 2003 занимает Даниял Ахметов.

Органы государственного управления.

Казахстан является президентской республикой. Первый президент страны Н.А.Назарбаев был назначен на этот пост в апреле 1990 Верховным Советом Казахской ССР. В декабре 1991 граждане страны избрали его на пятилетний срок на общенародных, но безальтернативных выборах, отдав кандидату более 98% голосов. Полномочия президента были продлены до 2000 референдумом, состоявшимся 30 апреля 1995. Президент назначает премьер-министра и заместителей премьер-министра, министров иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, руководителя службы государственной безопасности и членов Совета безопасности. Под контролем президента находятся также финансы, назначение всех судей и генерального прокурора. Президент является главнокомандующим вооруженными силами и может вводить президентское правление. В октябре 1998 парламент выступил с инициативой проведения досрочных президентских выборов и продления срока президентских полномочий до 7 лет. На состоявшихся 10 января 1999 альтернативных выборах Назарбаев набрал 78,3% голосов и был переизбран президентом на очередной срок. Теперь он будет занимать свою должность до 2006. Его конкуренты – лидер коммунистов С.Абдильдин, глава Таможенного комитета Г.Касымов и писатель Э.Габбасов – набрали соответственно 13,5, 4,3 и менее 1% голосов. Некоторые оппозиционные лидеры не смогли принять участие в выборах (особенно это касается главного критика президента, бывшего премьер-министра А.Кажегельдина).

Выборы первого Мажилиса сроком на 5 лет состоялись в марте 1994. Условия выдвижения кандидатов и проведения предвыборной кампании затруднили участие в ней представителей неказахского населения и оппозиционных движений. В мае 1994 Мажилис высказался за недоверие экономической, социальной и правовой политике правительства, а в феврале 1995 отказался принять предложенный правительством проект бюджета. В марте 1995 Конституционный суд объявил результаты парламентских выборов 1994 недействительными; президент распустил Мажилис и назначил новые выборы, которые были проведены в декабре 1995. После изменения в 1997 административного деления страны принято решение о сокращении числа сенаторов в 1999 до 37 (Сенат образуют руководители законодательных и исполнительных органов областей). Законодательная власть фактически контролируется президентом. Правительство подотчетно президенту, но не парламенту. До октября 1997 на должности премьер-министра находился Акежан Кажегельдин; его сменил Нурлан Балжимбаев.

Местные органы власти.

В административном отношении страна делится на 14 областей и 3 города республиканского значения (Астана, Алматы, Байконур). Их губернаторы (акимы) назначаются президентом, хотя планируется переход к их избранию. Представительные органы власти (маслихаты) в областях и населенных пунктах избираются населением.

Политические партии.

До 1991 в республике была одна партия, коммунистическая, входившая в состав КПСС и распущенная в 1991. В настоящее время в соответствии с конституцией, существует многопартийная система. В парламентских выборах 2004 приняли участие 12 официально зарегистрированных партий.

Республиканская политическая партия «Отан» («Отчизна») – правящая партия, образована президентом Назарбаевым в 1999. Объявляет себя партией центристского толка, выступает за социально ориентированную рыночную экономику и продолжение реформ, направленных на развитие предпринимательства, рынка и либерализацию экономики на основе модели, соответствующей реалиям страны. Провозглашая социал-демократическую направленность своего курса, партия заявляет, что условия для «социальной демократии» в Казахстане не созрели, но в настоящее время существует «необходимость корректировки стратегии дальнейшего развития в плане усиления социальной направленности реформ, повышения роли государства в регулировании рыночных отношений без вмешательства в дела гражданского общества». «Отан» называет себя партией «единства между народом и властью». На парламентских выборах 2004 собрала 60,6% голосов и завоевала 42 из 77 мест в Мажилисе. Лидер – Б.Жумагулов.

Гражданская партия Казахстана – создана в 1998, правоцентристская, пользуется поддержкой руководителей крупнейших предприятий горно-металлургической промышленности и машиностроения. Поддерживает политику президента Назарбаева. На выборах 2004 выступала в блоке «Аграрно-индустриальный союз трудящихся» (АИСТ) вместе с Аграрной партией. АИСТ собрал 7,1% голосов и завоевал 11 мест в Мажилисе. Лидер – А.Перуашев.

Аграрная партия Казахстана – оформилась в 1999, центристская. Выступает в защиту интересов работников села, опирается на крестьян, фермеров и сельские кооперативы. Поддерживает президента Назарбаева. На выборах 2004 выступала в составе блока АИСТ. Лидер – Р.Мадинов.

Социал-демократическая партия «Ауыл» («Село») – образована в январе 2000, объединяет преимущественно крестьян и руководителей фермерских хозяйств. Выступает за усиление государственного регулирования и поддержку аграрного сектора, демократизацию и осуществление «обоснованных форм рыночных отношений». В целом поддерживает политику президента, но критикует отдельные меры правительства. На выборах 2004 собрала 1,7% голосов. Лидер – Г.Калиев.

В поддержку президента Назарбаева выступают и некоторые другие мелкие партии: Демократическая (0,8% голосов и 1 место в Мажилисе; лидер – М.Нарикбаев), «Руханият» («Духовность»; 0,4% голосов; лидер – А.Яганова).

Республиканская партия «Асар» («Всем миром») – образована в январе 2003, проправительственная. Выступает за преобразование Казахстана в «социальное государство», защиту интересов пожилых людей, инвалидов, молодежи и предпринимателей, повышение уровня социальной защищенности населения и снижение налогов. На выборах 2004 выступила как умеренно-оппозиционная, собрала 11,4% голосов и завоевала 4 места в Мажилисе. Лидер – Дарига Назарбаева (дочь президента Назарбаева).

Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») – оппозиционная, создана в марте 2002. провозглашает намерение добиваться проведения демократических реформ, изменения избирательной системы, расширения полномочий парламента и местных представительных органов, усиления независимости судов, децентрализации власти, демонополизации СМИ, обеспечения гражданских свобод и справедливости в духе «общества равных возможностей». Выступает за «разумное распределение национального дохода в интересах всех граждан, не ограничивающее инициативу и не порождающее иждивенчества». На выборах 2004 партия собрала 12% голосов и получила 1 место в Мажилисе. Лидер – А.Байменов. В 2005 в партии произошел раскол, отколовшаяся группа объявила о непризнании результатов парламентских выборов и создании партии «Настоящий Ак жол», выступающей за объединенный блок оппозиционных демократических сил. Лидер – Б.Абилов.

Коммунистическая партия Казахстана – преемница компартии периода СССР, образована в октябре 1991. Объявляет своей целью «создание условий для построения в республике общества свободы и социальной справедливости, основанного на принципах научного социализма», пропагандирует идеи марксизма-ленинизма. Призывает к усилению государственного регулирования экономики и большей социальной защищенности граждан. Партия находится в оппозиции. На выборах 2004 выступила в блоке с «Демократическим выбором Казахстана». Их коалиция «Оппозиционный народный союз» собрала 3,4% голосов и не получила представительства в Мажилисе. Лидер – С.Абдильдин.

Народная партия «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) – образована в 2003 на основе одноименного общественного движения, запрещенного властями. Партия объявляет правление президента Назарбаева авторитарным и недемократическим, призывает к демократизации, либеральной экономике и открытому обществу. В 2004 блокировалась с Коммунистической партией в стремлении нанести поражение сторонникам Назарбаева на парламентских выборах. В 2005 была запрещена по решению суда и реорганизована в Народную партию «Алга, ДВК!». Новая партия обещает превратить Казахстан «в процветающее динамичное государство с социальной ответственностью», используя «природные богатства страны во благо всего народа, а не узкой группы лиц».

Коммунистическая народная партия Казахстана – откололась в 2004 от Коммунистической партии, обвинив ее руководство в «ревизионизме» и отступлении от марксизма-ленинизма в связи с вступлением в блок с либеральной партией ДВК. На выборах 2004 собрала 2% голосов. Лидер – В.Косарев.

Партия патриотов Казахстана – создана в сентябре 2000. Призвала к изменению конституции, принятию законов о местном самоуправлении и о земле. На выборах 2004 получила 0,6% голосов. Лидер – Г.Касымов.

Судебная система.

В Казахстане действуют Верховный суд и местные (областные, районные и городские) суды. Могут создаваться также специальные суды (военные, налоговые). Судьи назначаются президентом (в областных и местных судах – по представлению уполномоченного органа, согласованному с председателем Верховного суда. Финансирование всех судов осуществляется из республиканского бюджета.

В Казахстане имеется Конституционный суд, который состоит из 15 членов (по 5 назначаются президентом и обеими палатами парламента), чьи полномочия длятся 13 лет.

Милиция и вооруженные силы.

Казахстан унаследовал от Советского Союза милицию и республиканский Комитет государственной безопасности (КГБ), которые находились под контролем Москвы. Первоначально правительство Казахстана объявило о намерении создать небольшую Национальную гвардию численностью менее 20 тыс. человек для охраны границы и поддержания порядка. Предполагалось, что задачу обороны страны будут выполнять объединенные вооруженные силы Содружества независимых государств (СНГ). Важнейшие военные объекты бывшего Советского Союза, такие, как космодром Байконур и ок. 1150 единиц стратегических ядерных вооружений, остались под контролем Российской Федерации.

Однако создание Россией, Узбекистаном и другими членами СНГ собственных вооруженных сил заставило руководство Казахстана изменить свою позицию. Был разработан план создания полноценных вооруженных сил, включающих сухопутные войска, военно-воздушные силы и даже военно-морской флот. К 1995 численность вооруженных сил Казахстана превысила 35 тыс. человек. Участие казахского контингента в Объединенном батальоне центральноазиатских государств (Центразбат) наряду с узбекским и киргизским контингентами способствовало повышению международного авторитета вооруженных сил страны.

Создание вооруженных сил республики столкнулось с огромными трудностями. До 1994 большинство офицеров составляли славяне; сами войска имели смешанный национальный состав. Казахстан сохранил двухлетнюю обязательную воинскую повинность, оставшуюся от Советского Союза, но испытывал трудности с набором призывников. В начале 1994 Россия вернула свои пограничные войска на казахско-китайскую границу. Казахстанские офицеры по-прежнему проходят обучение в России, хотя уже разработаны планы создания в стране собственных военных учреждений.

В настоящее время вооруженные силы состоят из сухопутных сил, военно-воздушных сил, сил ПВО, военно-морских сил и республиканской гвардии. В стране существует воинская обязанность, срок службы составляет 2 года. В 2002 на нужды министерства обороны была истрачена сумма, составляющая 0,9% ВВП.

В настоящее время вооруженные силы состоят из сухопутных сил, военно-воздушных сил, сил ПВО, военно-морских сил и республиканской гвардии. В стране существует воинская обязанность, срок службы составляет 2 года. В 2002 на нужды министерства обороны была истрачена сумма, составляющая 0,9% ВВП.

Внешняя политика.

Казахстан является членом Содружества независимых государств (СНГ), Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Координационного совета НАТО, программы НАТО «Партнерство во имя мира», Экономического координационного совета (куда входят другие среднеазиатские государства, а также Азербайджан, Турция, Иран и Пакистан) и Всемирной торговой организации (ВТО). Казахстан имеет также статус наблюдателя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В 1994 Назарбаев предложил создать вместо СНГ Евразийский союз. Однако отношение других государств-членов СНГ к этому предложению было либо негативным, либо безразличным. В 1996 Казахстан подписал с Киргизией, Россией и Белоруссией четырехстороннее таможенное соглашение. Казахстан также заключил ряд договоров с Китаем о расширении торговых связей, строительстве трансазиатского трубопровода и обеспечении безопасности границ. Последний был подписан в 1996 Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В 2000 Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан договорились о создании Евразийского экономического сообщества, чтобы активизировать предпринятые до сих пор усилия в области экономического сотрудничества, гармонизировать торговые тарифы и создать зону свободной торговли в рамках таможенного союза.

В соответствии с соглашением 1994, Россия арендовала у Казахстана на 20 лет космодром Байконур.

Одной из важнейших экономических задач Казахстана является обеспечение транспортировки энергоносителей, в т.ч. огромных запасов нефти, на международный рынок. У Казахстана уже имеются соглашения по транспортировке нефти с Россией и Китаем, рассматривается возможность строительства транскаспийского нефтепровода через Грузию и Турцию.

ЭКОНОМИКА

Казахстан – второе государство, образовавшееся в результате распада СССР. Он обладает богатыми топливными ресурсами (нефть, газ), значительными запасами металлов и других полезных ископаемых, крупным сельскохозяйственным сектором и машиностроением, которое специализируется на производстве оборудования, тракторов и иной сельскохозяйственной техники. Распад СССР и разрыв устоявшихся экономических связей вызвал экономический спад, наиболее тяжелый в 1994. В 1995–1997 правительство ускорило осуществление программы реформ и приватизации, что позволило оживить деятельность частного сектора. Мотором экономического роста стало развитие нефте- и газодобывающей промышленности, особенно после открытия в 2001 Каспийского нефтепровода, соединившего нефтепромыслы в Западном Казахстане с Черным морем. С 2001 уровень ежегодного роста ВВП превышает 9%. Однако экономические реформы усилили степень социального расслоения в обществе. В 2004, по оценке, 19% населения жили ниже официального уровня бедности.

В 2004 объем ВВП Казахстана составил 118,4 млрд. долл. США, что соответствовало 7800 долл. на душу населения. Структура ВВП за время, прошедшее после распада СССР, значительно изменилась: доля услуг выросла с 35% до 54,8%, а доля сельского, лесного и рыбного хозяйства сократилась с 27% до 7,4%. На долю промышленности приходится 37,8% ВВП.

Экономическая география.

Казахстан состоит из пяти крупных экономических районов. На Севере развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, энергетика. В Восточном Казахстане преобладают цветная металлургия, энергетика, машиностроение и лесное хозяйство. Западный Казахстан – крупнейший нефтегазодобывающий регион не только Казахстана, но и СНГ. Основные отрасли хозяйства Центрального Казахстана – черная и цветная металлургия, машиностроение, животноводство. В Южном Казахстане производятся хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, виноград; развиты цветная металлургия, приборостроение, легкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство. Размещение промышленности привязано к месторождениям полезных ископаемых, крупным городам и водным ресурсам. Высокая концентрация горнодобывающей промышленности обусловила ухудшение экологической обстановки, что особенно характерно для городов Восточного, Центрального и Южного Казахстана.

Трудовые ресурсы.

Численность трудовых ресурсов составляет 8,8 млн. человек (1997). Число занятых снизилось до 6,4 млн. человек по сравнению с 7,7 в 1991. На начало 1999 безработицей было охвачено ок. 25% трудоспособного населения страны. В сфере услуг работает почти 60% занятых, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 24%, в промышленности – 16%. В промышленности в основном заняты русские, среди крестьян и управленцев преобладают казахи. Значительную часть работников нефтяной промышленности на западе страны составляют азербайджанцы.

В 2004, по оценке, – 7,95 млн.; уровень безработицы – 8%. В сфере услуг в 2002 работали 50%, в промышленности – 30%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 20%.

Энергетика.

В 1990 производство электроэнергии в Казахстане составило 87,4 млрд. кВтЧч, из которых 85% было использовано внутри республики, а 15% передано в российские регионы (Урал, Центр). К 1997 выработка электроэнергии сократилась на 43%. Большая часть энергии производится на 37 тепловых электростанциях, работающих на углях Экибастузского, Майкубинского, Тургайского и Карагандинского бассейнов. Эксплуатируются 3 крупные гидроэлектростанции – Бухтарминская, Усть-Каменогорская (р.Иртыш) и Капчагайская (р.Или), обеспечивающие 10% потребностей страны, и атомная электростанция недалеко от Актау (бывш. Шевченко).

Хотя производство электроэнергии остается важной отраслью и в постсоветский период, все большее значение приобретает добыча углеводородного сырья, в частности нефти. В 1997 было добыто 25,8 млн. т нефти и газового конденсата. Однако из-за недостатка перерабатывающих мощностей и отсутствия необходимых нефтепроводов Казахстан был вынужден импортировать из России ок. 12 млн. т нефти и 1,8 млрд. куб. м природного газа. В последние годы крупные месторождения нефти открыты в Прикаспийской низменности (Тенгиз), на п-ове Мангышлак, на каспийском шельфе и в южном Казахстане. Для разработки и экспорта этих нефтяных ресурсов образованы международные консорциумы. Наиболее известен Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В декабре 1996 он включал в себя казахстанские, российские, американские, итальянские и британские компании. Китайская национальная нефтяная компания заключила соглашение с правительством Казахстана о строительстве нефтепровода из Казахстана в Китай. Канадская компания «Харрикейн» планирует вложить более 400 млн. долл. в разработку месторождений нефти и газа. Эти проекты могут в будущем создать основу для развития в Казахстане крупного экспортного рынка. Выработка электроэнергии в 2004 составила 66,82 млрд. кВтЧч, потребление электроэнергии – 62,21 млрд. кВтЧч. 84% энергии в 2001 произведено на тепловых электростанциях, 16% – на ГЭС. Исследованные запасы нефти на 2004 составили 26 млрд. баррелей, природного газа – 1,8 триллионов куб.м. В 2004 добывалось: нефти – 1,2 миллионов баррелей в день, газа – 11,6 млрд. куб.м. Большая часть добытых нефти и газа экспортируется; кроме того, Казахстан импортирует 47 тыс. баррелей в день нефти и 8,7 млрд. куб.м. газа.

Транспорт.

Транспортная сеть Казахстана развита недостаточно. Основные перевозки грузов и пассажиров осуществляются железнодорожным транспортом. Важнейшие магистрали связывают Алма-Ату с Уральском, Астаной и Семипалатинском. На севере железнодорожная сеть является составной частью российских железных дорог, особенно пути через Петропавловск, на направлениях Кокчетав – Кустанай и Павлодар – Астана – Тобол. В 1991 была открыта железная дорога, связавшая Казахстан с Китаем, а в 1993 – с Ираном и Турцией через Туркменистан. Однако до сих пор отсутствуют удобные пути для транспортировки грузов между восточными и западными районами страны. Автодороги дублируют железные дороги и обеспечивают перевозку пассажиров и грузов в труднодоступных районах республики. Водный транспорт используется на р. Иртыш и Каспийском море. Развивается воздушный транспорт (открыты прямые авиалинии в Германию, Турцию, Иран, Китай и ряд других стран).

Общая протяженность железных дорог в 2004 составила 13,7 тыс. км., из которых 3,7 тыс. км электрифицированы. Общая протяженность автодорог в 2002 – 82980 км., из которых 77918 км. имеют твердое покрытие. В стране 314 аэропортов, в т.ч. на 67 взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием. В Казахстане в 2002 имелось 2082 тыс. абонентов телефонных линий и 1027 тыс. мобильных телефонов.

Сельское хозяйство.

Казахстан был одним из основных производителей мяса, шерсти и зерна в бывшем Советском Союзе. Однако в 1990-х годах сельскохозяйственное производство сократилось. Посевные площади в 1991–1997 уменьшились на 13,2 млн. га (38%). В 1997 было произведено 12,4 млн. т зерна – на 3% больше, чем в 1991. В то же время производство сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей сократилось соответственно на 82%, 50%, 31% и 8%. Производство мяса снизилось на 53%, молока на 40%, яиц – на 70%. Практически вдвое сократился экспортный потенциал сельского хозяйства страны. Резкое сокращение сельскохозяйственного производства связано как с миграцией сельского населения, особенно немцев, так и с нерешенностью вопроса о собственности.

Добыча и переработка полезных ископаемых.

В 1989 в Казахстане было добыто 23,8 млн. т железной руды и 151,9 тыс. т марганцевой руды, произведено 6,8 млн. т стали и 5 млн. т чугуна. К 1997 объем производства черных металлов сократился на 45%, цветных металлов – на 16%. В стране имеются значительные запасы хрома, свинца, цинка, урана, молибдена, бокситов, фосфатов и меди, однако их разработка требует значительных капиталовложений. Крупнейшие иностранные инвесторы Казахстана – «Шеврон», «Эльф-Акитэн», «Аджип» и др. На середину 1998 в Казахстане зарегистрировано 1388 действующих предприятий с иностранными инвестициями из 81 страны.

Производство потребительских товаров.

В 1989 ок. 75% промышленного производства Казахстана приходилось на тяжелую промышленность и только 25% – на производство товаров народного потребления. К 1997 доля производства потребительских товаров сократилась до 17%, поскольку казахстанская промышленность не выдержала конкуренции с китайскими, турецкими и другими зарубежными производителями.

Внешняя торговля.

Советская система сделала Казахстан, как и другие среднеазиатские республики, экспортером сырья и импортером готовых изделий, и такое положение, вероятно, будет сохраняться в ближайшее время. Основными статьями экспорта являются нефть, природный газ, каменный уголь и железная руда, составляющие 38% общего объема экспорта, металлургическая продукция (ферросплавы, рафинированная медь), дающая 33% экспорта, сельскохозяйственная продукция (зерно, шерсть), составляющая 13% экспорта, и продукция химической промышленности – 7% экспорта. Ввозятся нефтепродукты, транспортные средства, газетная бумага, потребительские товары, машины и оборудование. Россия была практически единственным торговым партнером Казахстана в начале 1990-х годов, но к концу десятилетия ее доля в казахстанском экспорте снизилась до 34%, в импорте – до 46%, а доля азиатских и западных государств резко возросла. Казахстан имеет положительное сальдо внешней торговли в объеме от 1,2 до 2,1 млрд. долл., при общем объеме внешней торговли 10–11 млрд. долл. В 1998 внешний долг Казахстана составил ок. 3,6 млрд. долл.

В 2004 стоимость экспорта оценивалась в 18,47 млрд. долл., импорта – в 13,07 млрд. долл. В экспорте преобладают нефть и нефтепродукты (58% в 2001), ферросплавы и металлы (24%), продукция химической (5%) и машиностроительной (3%) промышленности, а также зерно, лес, уголь, мясо. Ввозятся продукция машиностроения и оборудование (41% в 2001), металлические изделия (28%), продукты питания (8%). Основные торговые партнеры в 2004: Россия (15% экспорта и 35% импорта), Китай (10% экспорта и 15% импорта), Германия (11% экспорта и 8% импорта), Франция (7% экспорта и 6% импорта), Украина, Бермудские о-ва и др. Внешний долг на 2004 превышает 26 млрд. долл. США.

Валюта и банки.

Вплоть до ноября 1993 Казахстан продолжал использовать в качестве валюты советский рубль; президент Назарбаев намеревался сохранить единую валюту с Россией. Однако Россия, приступив к замене советских денежных знаков на новые российские, перестала обеспечивать ими Казахстан. В октябре 1993 Назарбаев согласился поставить под контроль России такие важнейшие экономические институты, как бюджет, таможенные пошлины, налоги и инвестиционную политику, в обмен на сохранение рублевой зоны в Казахстане. Однако российское правительство потребовало, чтобы Казахстан передал России и золотой запас страны. Назарбаев отказался от этого предложения, и Казахстан ввел свою собственную валюту – тенге.

Обменный курс тенге в 2004: 136,04 тенге за 1 долл. США.

Государственные финансы.

С 1992 Казахстан, как и всякое суверенное государство, собирает налоги и несет ответственность за социальное обеспечение. Разработаны планы по увеличению государственных капиталовложений в такие отрасли экономики, как топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь и строительство, но большие средства требуются и для социальной сферы, в частности здравоохранения. В стране налогами облагаются доходы и прибыль. Введен 20%-й налог на добавленную стоимость. Важнейшей проблемой остается сбор налогов. По оценкам, в некоторых секторах экономики недобор налогов составляет от 70% до 80%. Продолжается кризис неплатежей, существует большая задолженность по заработной плате и пенсиям. Средний уровень инфляции в 1998 составил 3,4%.

В 2004 доходы государственного бюджета составили 8,67 млрд. долл. США, расходы – 8,97 млрд. долл. Объем государственного долга достигает 13,7% ВВП, золотые и валютные резервы оцениваются в 14,35 млрд. долл.

ОБЩЕСТВО

Религиозная жизнь.

В советский период вся религиозная деятельность находилась под жестким контролем и систематически подавлялась. Однако казахи, чьи предки были обращены в ислам в 9 в., сохранили свою приверженность этой религии. В январе 1990 в Казахстане было учреждено Духовное управление мусульман. Однако конфликты между верующими и опасение, что в стране распространится исламский фундаментализм, заставили государство ограничить сферу деятельности ислама. Помимо ислама суннитского толка и православного христианства, в республике существуют различные секты и течения (староверы, адвентисты, баптисты, лютеране, кришнаиты и др.).

Общественные организации и движения.

К наиболее активным общественным организациям относятся: Конфедерация свободных профсоюзов, движение пенсионеров «Поколение», правозащитные организации (Хельсинкская группа Алматы, Международное бюро по правам человека и др.), организация «Адиль-соз» и др. В конце 1980-х – начале 1990-х в стране действовали казахские националистические движения «Азат» («Свобода»), Республиканская партия, «Желтоксан» («Декабрь») и «Алаш». Имеются русские организации «Единство», «Русская община», «Лад», «Демократический прогресс», группы уральских и семиреченских казаков.

Социальное обеспечение.

Конституция 1995 декларирует значительные социальные блага гражданам, включая бесплатное образование и здравоохранение, пенсии и обеспечение жильем. В отличие от советских конституций, она не гарантирует право на труд, но предусматривает государственную помощь безработным. В 1990-х годах невыплата пенсий и пособий по безработице стала обычным явлением.

КУЛЬТУРА

Образование.

Казахстан унаследовал свою систему образования от Советского Союза. Среднее образование является всеобщим и бесплатным; обучение начинается с 7 лет. Далее возможно продолжение образования в технических училищах или высших учебных заведениях. В последнее время ведутся дискуссии – чему учить и на каком языке. С 1960-х годов русский язык постепенно становился основным языком преподавания в городских школах, а в высших учебных заведениях он всегда служил в качестве языка преподавания. В 1993 казахский язык стал государственным языком. Однако, поскольку значительная часть населения не владеет казахским языком, русский продолжает использоваться в большинстве образовательных учреждений, особенно технических. С 1991 разрешено частное образование.

Литература и искусство.

Казахская литература берет свое начало в устном народном творчестве. Сказатели (акыны, жырау) сочиняли произведения героического эпоса и социально-бытовые поэмы, которые передавались из поколения в поколение. Письменная литература в 15–17 вв. была представлена религиозными книгами. Следует отметить сборник летописей конца 17 в. Кадыргали Косунулы («Жамиги-ат-таварих») и исторический труд Мухаммеда Хуйдара «Тарих-и-Рашиди».

Казахи не имели письменной литературы вплоть до 19 в. Носителями национальной культуры были фольклор и устно-поэтическое творчество акынов. В середине 19 в. несколько образованных представителей аристократических семейств, в том числе Чокан Валиханов (1835–1865), Абай Кунанбаев (1845–1904) и Ибрай Алтынсарин (1841–1889), разработали казахский алфавит и перевели на казахский язык книги русских и других европейских авторов, а также начали работу по написанию казахской истории и созданию национальной литературы. В первой половине 20 в. писатели-романисты, поэты и драматурги – Сакен Сейфуллин (1894–1939), Беимбет Майлин (1894–1939) и Мухтар Ауэзов (1897–1961) опубликовали монументальные произведения о прошлом казахского народа и его выдающихся людях. Многие писатели национальной ориентации погибли во время репрессий 1930-х годов. В 1960-е годы появилась новая плеяда казахских писателей. Наиболее известны из них писатели Ануар Алимжанов (р. 1930) и Ильяс Есенберлин (р. 1915) и поэт Олжас Сулейменов (р. 1936), ставший в 1975 знаменитым благодаря своей книге Аз и Я, в которой сюжет древнерусского произведения Слово о полку Игореве пересказан с точки зрения тюрка.

В советское время Казахстан получил национальные театры, кинопромышленность, изобразительное искусство; в республике ставились национальные балеты и оперы, создавалась симфоническая музыка. Работают ок. 40 театров, киностудия, институт искусств.

Средства массовой информации.

Права и обязанности средств массовой информации в Казахстане регулируются Законом о средствах массовой информации 1991 и Законом о печати и массовой информации 1995. Большинство средств массовой информации принадлежит государству, но имеются и независимые СМИ. Основное государственное информационное агентство «Хабар» уделяет главное внимание политическим и экономическим новостям. Наиболее крупные газеты – «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», «Панорама». К независимым относятся издательство «Караван», несколько радиостанций и региональных газет. Большинство независимых средств массовой информации так и не смогло развернуть деятельность из-за проблем с финансированием и высоких тарифов за передачу сигнала, введенных в 1996. На средства массовой информации оказывается политическое, экономическое и административное давление, они подвергаются санкциям. С 1996 взят курс на создание национальной системы спутникового телевидения. Телевещание ведется на казахском и русском языках, радиовещание – дополнительно на немецком, корейском и уйгурском.

В 1998 работали 86 радиостанций и 12 телевизионных станций. У населения имелось 6,5 млн. радиоприемников и 3,9 млн. телевизоров. В 2002 имелось 250 тыс. пользователей сети Интернет.

Музеи и библиотеки.

В 1989 в Казахстане было 99 музеев и 9700 библиотек, включая центральную Государственную библиотеку в Алма-Ате. Из-за недостатка финансирования эти учреждения в 1990-х годах сталкивались с серьезными проблемами по сохранению и увеличению своих фондов.

Спорт.

В Казахстане развиты велосипедный спорт, бокс, художественная гимнастика. Всемирную известность имеет ледовый каток Медео недалеко от Алматы.

ИСТОРИЯ

Древнейший период.

Первые следы пребывания человека на территории современного Казахстана относятся к раннему палеолиту (ок.300 тыс. лет назад). Остатки нижнепалеолитических стоянок обнаружены в горных пещерах к северу от оз.Балхаш, а на востоке страны найдены каменные изделия эпохи среднего палеолита. В период неолита населявшие эту территорию люди стали использовать лук и стрелы, изготовлять керамику (кельтеминарская культура в Приаралье), а в последующий период медно-каменного века (4–3 тыс. до н.э.) заниматься пастушеским скотоводством и мотыжным земледелием.

В эпоху бронзы (2–1 тыс. до н.э.) на территории Казахстана обитали племена, бывшие носителями т.н. срубной, андроновской и родственных им культур. Предполагается, что они говорили на индоевропейских языках. Племена срубной культуры жили в Восточном Казахстане, а андроновские – к востоку от них. Они занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством.

В обществе андроновской культуры (17–9/8 вв. до н.э.), как показывают раскопки оставленных ими захоронений-курганов, существовало социальное неравенство. Люди разрабатывали медные копи (Джезказганские и Саякские), поклонялись богу Солнца и устраивали святилища в скалах, вели войны, используя боевые колесницы, и строили не только землянки, но дома и крупные поселения, окруженные стенами и рвами.

В 1 тыс. до н.э. в степях Казахстана и Средней Азии сложился союз ираноязычных племен – саков и массагетов, которые занимались кочевым и полукочевым скотоводством, и орошаемым земледелием, развивали искусство т.н. «звериного стиля», освоили железо и торговали с соседними народами. Во главе племенного союза стояли вожди. Саки и родственные им скифы неоднократно вторгались на территорию Ирана и Передней Азии. В 6 в. до н.э. в битве с саками погиб персидский царь Кир. В 4–3 вв. до н.э. у сакских племен, живших вокруг района Семиречья, появляются зачатки царской власти.

В3–2 вв. до н.э. на территории Казахстана и прилегающих районов Средней Азии возникают новые союзы племен. На Сырдарье кочевники, подчинив окрестные города, образовали мощное, но рыхлое государство Кангюй. Между западным берегом Аральского и северным берегом Каспия раскинулись кочевья сарматского племени аланов. На территории Семиречья сильный племенной союз создали усуни, освободившиеся из-под власти гуннов. Большая часть населения жила оседло, занимаясь земледелием и ремеслами, но верховная власть принадлежала кочевым родам. Во главе союза стоял наследственный правитель – «великий гуньми». Усуни торговали с Китаем по Великому шелковому пути, а их владетели нередко брали в жены китайских принцесс. Оба союза существовали до первых веков начала н.э. Предполагается, что среди кангюйцев и усуней могли быть и предки современных казахов. Название канглы и усуни сохранили позднее два казахских племени Семиречья.

В 1 в. до н.э. в Южный Казахстан откочевали гунны, потерпевшие поражение в борьбе с Китаем. На рубеже н.э. они достигли Аральского моря, где смешались с местными кочевниками. Затем гунны оттеснили на запад кочевавших в этом районе закаспийских аланов, а в 3 в. и сами двинулись далее через Урал и Волгу в Европу. В 4–5 вв. юг территории нынешнего Казахстана оказался под влиянием эфталитов, а восток – под властью Жужаньского каганата.

Территория Казахстана в период Средневековья.

В середине 6 в. жужаньское государство, а позднее и эфталиты были разгромлены тюрками, создавшими огромное государство – Тюркский каганат, власть которого простиралась от Тихого океана до Черного моря. С этого времени значительно ускорилась тюркизация современного Казахстана. После распада каганата в 588 на Восточный и Западный, в районе Семиречья разместился центр Западно-Тюркского каганата (Тардуша), просуществовавшего до 680. В 6–7 вв. на территории Семиречья активно селились согдийцы, что привело к образованию десятков городов и поселений в долинах рр. Талас, Чу и Или.