ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ТЕМА : « Карты Проппа , как средство обучения детей дошкольного возраста творческому рассказыванию»

Подготовила и провела : воспитатель Кащеева Л.П.

г. Железногорск, 201

« Карты Проппа , как средство развития познавательного интереса детей дошкольного возраста »

Слайд 1.

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой необходимость поиска новых подходов к планированию и организации работы с детьми.

Исходя из этого для формирования познавательного интереса и активизации связной речи дошкольников , наряду с традиционными подходами я стала использовать инновационные .

Мое внимание привлекли « Карты Проппа», как средство, пробуждающее в детях познавательную активность , так как они относятся к инновационной технологии наглядного моделирования.

Слайд 2.

А также, способствуют обучению творческому рассказыванию, сочинению сказок , как следствие развитию познавательного интереса и интеллекта дошкольников.

Использование в работе «Карт Проппа» стимулирует развитие психических процессов, позволяет детям удержать в памяти большое количество информации, активизирует связную речь, развивает не только монологическую и диалогическую речь, но и поддерживает детскую познавательную инициативу. Ребенок может выступать в качестве презентатора собственной сказки , а также может развернуть сюжетно-ролевую игру «Репортер» , когда несколько детей презентуют свои сказки.

Слайд 3.

Автор и создатель «Карт Проппа» — известный русский и советский учёный, филолог, фольклорист, Владимир Яковлевич Пропп занимался изучением русских народных сказок. Пропп получил мировое признание, став основоположником сравнительно-типологического метода в фольклористике и одним из основоположников современной теории текста.

Слайд 4.

Проанализировав большинство сказок, Пропп пришел к выводу, что во всех сказках повторяется логическая цепочка сюжетосложения и поэтому он придумал схематичное изображение каждой сюжетной линии, разделив тем самым, сказку на набор , состоящий из 28 карт, 20 из которых являются основными, главными.

Одна карта – это определенное событие сказки. Карты Проппа – это своего рода сказочный конструктор. Из событий , как из пазлов конструктора складывается весь сюжет сказки.

Для того , чтобы детям было легче освоить карты Проппа , работа делится на несколько этапов.

Слайд 5.

На первом этапе ( средний возраст ) целесообразно познакомить детей с жанром литературного произведения — сказкой. Затем выявляем ее отличие от других жанров и знакомим со структурой сказки ( зачин, основная часть, концовка).

Далее изготовливаем вместе с детьми сами карты. Таким образом , дети лучше запоминают функции сказки, так как при совместном обсуждении они сами решают , как их обозначить.

На втором этапе ( средний возраст) играли в подготовительные игры, которые помогли освоить карты.

«Волшебные имена» — перечисляем с детьми всех волшебных героев и стараемся понять , почему их так зовут. Почему Золушку назвали Золушкой , а Кащея Бессмертного именно Кащеем Бессмертным.

«Кто на свете всех злее (милее, умнее) ?» — выявление злых и коварных сказочных героев, описание их облика, характера , образа жизни. Также можно анализировать и положительных героев.

« Хороший — плохой?» — в этой игре мы проводим сравнительный анализ положительных и отрицательных качеств любого героя. Например, Емеля, его отрицательные качества — он ленивый, положительные — добрый и отзывчивый.

«Волшебные или чудесные вещи» — в этой игре мы придумываем волшебную вещь для какого — либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций карт.

«Что в дороге пригодится?» — вспоминаем с детьми различные волшебные вещи из разных сказок, как русских народных, так и зарубежных ( «Скатерть-самобранка», «Волшебное кольцо», «Клубочек», «Волшебная палочка»).

«Любимый сказочный герой»,«Чудеса в решете»,«Что общего?»,

«Волшебные имена»,«Образ-рисунок»(перекодирование в образа в рисунки).

( демонстрация видео «Игры»)

На третьем этапе (старшая группа) познакомила детей с обозначениями карт Проппа ( читали сказку и сопровождали ее выкладыванием карт). Для начала я использовала 4-6 карт, поэтому стоит подбирать небольшие сказки.

Слайд 6.

Сейчас на примере сказки « Кот , петух и лиса» я продемонстрирую Вам работу с картами Проппа. Дети, слушая сказку выбирают соответствующую сюжету карточку и выкладывают ее. Например,

(Рассказывает и показывает символику на экране).

|

|

В лесу в маленькой избушке жили-были кот да петух. Кот рано утром вставал, на охоту ходил , а Петя петушок оставался дом стеречь. |

|

|

Собирается кот на охоту и говорит петушку : — Смотри , Петя , не выглядывай в окошко , не слушай лису, а то она тебя унесёт , съест и косточек не оставит. |

( демонстрация видео)

На четвертом этапе ( старшая группа) я предлагаю пересказать детям сказку , опираясь на карты Проппа.

( демонстрация видео)

На пятом этапе ( подготовительная группа). Можно сочинить сказку опираясь , на схематические изображения, с помощью кубика мы выберем карточки участвующие в игре. Обозначение на кубике от 1 до 4, еще две грани кубика представлены в виде смайлика. Смайлик обозначает возможностьвыбора любой клетки по желанию ребенка.

( демонстрация видео)

(демонстрация фильма)

Слайд 7.

Сказки собственного сочинения послужили основой для создания « Сборника творческих сказок» воспитанников, где они выступают не только в качестве авторов сказок, но и в качестве художников — иллюстраторов, оформителей , декораторов.

Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в развитии познавательного интереса дошкольников, так как стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности.

Слайд 8. Спасибо за внимание!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание педагогам : сейчас я Вам предлагаю сочинить сказку экспромтом , с помощью карт Проппа. Количество карт 9.

— Одна карта – это один ход, который переходит от подгруппы к подгруппе. Таким образом каждая подгруппа трижды примет участие в сочинении сказки. В итоге у нас получится коллективное творчество.

— Для передачи хода будет использоваться волшебный клубочек.

Содержание каждой карты Проппа будет представлено на проекторе.

Итак, начинаем !

Ведущий – педагог в это время записывает сказку на диктофон.

Право получает первая группа подгруппа.

|

1 подгруппа |

|

|

|

Жили-были. Создаем сказочное пространство. ( Каждая сказка начинается с вводных слов «давным-давно», «жили-были» , « в тридесятом царстве»). |

|

2 подгруппа |

|

|

|

Особое обязательство ( «умер отец» , «солнце исчезло с небосклона» , «дожди перестали лить, и наступила засуха»). |

|

3 подгруппа |

|

|

|

Запрет ( « не открывай оконца» , «не отлучайся со двора» , « не пей водицы»). |

|

1 подгруппа |

|

|

|

Нарушение запрета ( персонажи сказок и в оконце выглядывают , и со двора отлучаются , и из лужи водицу пьют ; при этом в сказке появляется новое лицо – антагонист , вредитель). |

|

2 подгруппа |

|

|

|

Герой покидает дом ( при этом герой может либо отправляться , отсылаться из дома , скажем , с благословения родителей разыскивать сестренку , либо изгоняться , например, отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес , либо уходит из дома, прекратившись в козлика после того , как запрет нарушен). |

|

3 подгруппа |

|

|

|

Враг начинает действовать ( змей похищает царевну , колдунья отправляет яблоко). |

|

1 подгруппа |

|

|

|

Появление друга-помощника (серый волк , кот в сапогах). |

|

2 подгруппа |

|

|

|

Одержание победы ( разрушение злых чар, физическое уничтожение антагониста – змея, Кощея Бессмертного, победа в состязании). |

|

3 подгруппа |

|

|

|

Счастливый конец ( пир на весь мир, свадьба , пол царства в придачу). |

После сочинения сказки ведущие – педагог включат диктофон. Педагоги слушают, что получилось.

При работе с детьми Вы тоже можете использовать запись на диктофон. Записанные на диктофон сказки собственного сочинения могут явиться основой для следующего проекта «Электронная книга» , где дети выступают не только в качестве авторов сказок , но и в качестве художников-иллюстраторов , оформителей , декораторов.

В данной таблице представлены возможные варианты по тому или иному свойству , но то электронный вариант. В реальности таблица представляет собой панно со множеством прозрачных кармашков. Можно добавлять изображения своих волшебных предметов , материалов, действий, звуков, запахов, выбранных вместе на кубике от 1 до 4, еще две грани кубика представлены в виде смайлика. Смайлик обозначает возможность выбора любой клетки по желанию ребенка. На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место действия , придумать свое. Придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. А сейчас давайте попробуем сочинить сказку сами.

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным

ему словам – он будет долго и напрасно мучиться,

но свяжите двадцать таких слов с картинками,

он их усвоит на лету» (К.Д. Ушинский)

Проблемы развития связной речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности. Она определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Имеющиеся речевые нарушения затрудняют общение ребенка с окружающими» [2,156].

На сегодняшний день существует множество методик, с помощью которых можно регулировать процесс развития речи у детей, одной из них является наглядное моделирование. Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. Введение наглядных моделей в образовательный процесс позволяет более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы. При этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи, схемы для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а также выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования, стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа и т.п.

В практическом пособии по развитию у детей связной речи, Джанни Родари «Грамматика фантазии» представлена методика итальянского сказочника Владимира Яковлевича Проппа, которая заключается в пересказе сказок с использованием «карт Проппа»[3, 102].

Джанни Родари, говорит о том, что преимущество «проповских карт» очевидны: каждая из них – целый срез сказочного мира; для детей, хоть сколько-нибудь приобщенных к сказкам, к сказочной лексике, к сказочным темам, в одной карте звучит полифонический хор волшебных голосов. Кроме того, каждая «функция» Проппа изобилует перекличками с собственным миром ребенка, помогает ребенку разобраться и в самом себе.

Целесообразность карт Проппа состоит в том, что: [3,100]

• Ребёнок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных произведений;

• Наглядность позволяет ребенку удерживать в памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее применять ее при сочинении сказок;

• Представленные в картах функции являются обобщенными действиями, что позволяет ребенку абстрагироваться от конкретного поступка героя, а следовательно, у ребенка развивается абстрактное, логическое мышление;

• Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств; обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают словарь;

• Карты Проппа оказывают бесценную помощь в сенсорном развитии детей, потому что их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного слушателя, а считается энергетическим центром творческой деятельности.

Методика фольклориста Владимира Яковлевича Проппа заключается в пересказе сказок и построении своих рассказов с использованием символических картинок.

Тщательно изучив и проанализировав сказки народов мира, Владимир Пропп обнаружил, что волшебная сказка строится из набора сказочных ситуаций, теперь их называют «карты Проппа». Такие ситуации – это своего рода кубики, из которых можно собрать любую сказку.

Карты Проппа – это такие карточки, на которых изображен условный или карикатурный рисунок, по которым дети узнают события и эпизоды сказки. Одна карта – это и есть определенное событие сказки.

Сказочных ситуаций или функций 20: [3,106]

1. Жили-были. Введение в сказочное пространство. Этой фразой начинаются почти все сказки.

2. Запрет – наказ герою («не отворяй двери», не пей водицы»).

3. Нарушение запрета – герои сказок не слушаются и нарушают запреты (открывают двери, пьют из лужи и прочее).

4. Вредительство – намеренное или по незнанию (конь пшеницу ночами топчет; невестки сожгли шкуру лягушачью; сорвали яблочко молодильное в саду).

5. Отъезд героя — чаще всего это происходит, когда герой нарушает запрет (парень отправляется на поиски девушки, отец увозит дочь в лес по приказу мачехи).

6. Задача — особое обстоятельство («задумали братья жениться», «уехали родители и наказали Аленушке следить за Иванушкой», «солнце зашло за тучи». Точнее, что-то случилось, что поменяло привычный ход вещей.

7. Встреча с дарителем, помощником – появление друга-помощника (Серый волк, коровка Буренка, фея). Появление такого друга помогает решить проблемы героя – найти, указать дорогу.

8. Волшебные дары или волшебное средство — появление волшебного предмета (ковер-самолет, сапоги-скороходы, чудодейственные яблоки). С помощью них герой достигает цели, возвращается к жизни.

9. Появление героя – героя произведения или героя спасителя («вдруг, откуда то летит маленький комарик…»; сделал папа Карлу куклу, слепил дед с бабкой Снегурочку).

10. Вредитель или антигерой – появление антигероя или вредителя.

11. Борьба – схватка между героями и антигероем (врагом).

12. Победа – достижение победы (враг погибает, злые чары рушатся, герой побеждает в состязании) – враг повержен.

13. Возвращение домой – с хорошим или плохим настроением. (Принц вернулся домой так и не найдя настоящую принцессу, Емеля пришел с ведрами, которые шли сами).

14. И жили они долго и счастливо – счастливый финал (пир на весь мир или свадьба).

15. Ложный герой – появление ложного героя (тот, кто выдает себя за героя, присваивая его победы себе).

16. Трудные испытания – испытание героя (Баба-Яга просит выполнить задание, за выполнение его одаривает волшебным предметом).

17. Ликвидация беды – спасение от преследования (герой прячется в печку, превращается в дерево, бросает гребень, и за ним вырастает дремучий лес).

18. Узнавание героя – все обнаруживают подмену, изгоняют ложного героя и чествует настоящего.

19. Наказание ложного героя, врага – (заключение в темной, ссылка в далекие края, обязанность ухаживать оставшуюся жизнь, носить шкуру медведя).

20. Свадьба или счастливый конец – счастливый финал (пир на весь мир или свадьба).

Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа, практическая деятельность по их использованию разделена на несколько этапов:

На первом этапе происходит знакомство детей со сказкой, как жанром литературного произведения – сказкой. Объясняем общую структуру сказки:

• Присказка, зачин (приглашение в сказку); настраивает слушателей на особый лад, переносит в сказочный мир. Ее цель – подготовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать.

• Повествование – насыщено событиями и так называемыми сказочными формулами;

• Концовка сказки как и «присказка» ограничивает сказку от реальной жизни и возвращает к реальной действительности (возвращение слушателя в реальную действительность).

На втором этапе проводятся «Подготовительные игры».

• «Чудеса в решете» — выявление различных чудес: как и с помощью чего осуществляется превращение, волшебство.

• «Волшебные слова» или сказочные приговоры, несущие основную смысловую нагрузку.

• «Волшебные или чудесные вещи» — в этой игре придумывается волшебнуая вещь для какого-либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций карт и т.д.

На третьем этапе происходит знакомство с обозначениями карт Проппа (взрослый читает сказку и сопровождает ее выкладыванием карт). Для начала используется 4-6 карт, поэтому стоит подбирать небольшие сказки.

На четвертом этапе детям предлагается пересказать сказку, опираясь на карты Проппа.

На пятом этапе происходит сочинение собственной сказки.На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место действия и придумать свое. Придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. Для этого отбираются 5-8 карт.

Метод В.Я. Проппа или «методика построения сказочных историй» очень интересна. Ее можно использовать не только как единую технологию по моделированию собственных неповторимых сказочных историй в старшем дошкольном возрасте, но и как средство для пересказа сказок в более раннем возрасте.

Использование карт Проппа способствует развитию у детей дошкольного возраста одного из самых важных умений — умения ясно, понятно, красиво говорить. И самое главное, что это развитие осуществляется с опорой на самый мудрый источник знаний человека – сказке.

Список литературы:

1. Белобрыкина. О. «Речь и общение» — Ярославль: « Академия развития», 1998г – 240с.

2. Большева Т.Б. «Учимся по сказке», Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт Петербург, 2005г. – 112с.

3. Грамматика фантазии / Джанни Родари; пер. с итал. Ю.А. Добровольской — 4-е изд. – М.: Самокат, 2017. – 272с.

4. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: для работы с детьми дошкольного возраста. – Харьков: Фолио, 1996. – 464с.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Обучение творческому рассказыванию

с использованием карт Проппа

Автор: Думбрава Оксана Ашотовна

Организация: МДБОУ детский сад№132

Населенный пункт: город Сочи

Настоящее методическое пособие предназначено педагогам дошкольных образовательных организаций, работающим с детьми старшего дошкольного возраста.

В работе рассмотрены прикладные аспекты обучения творческому рассказыванию с использованием карт Проппа с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, актуальные вопросы образовательной деятельности по данному направлению, формы и методы работы педагогов, описан богатый практический опыт.

Методика работы с картами русского фольклориста Владимира Яковлевича Проппа известна давно, свою значимость она не потеряла и в настоящее время, помогая решать многие вопросы развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. Использование данной методики позволяет достичь следующие цели и задачи развития связной речи дошкольников, которые полностью соответствуют положениям и требованиям ФГОС ДО.

Цель:

-создание детьми законченного речевого продукта (сказок, рассказов).

Задачи:

— совершенствование диалогической и монологической форм речи;

— совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему;

— формирование умения продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев;

— развитие внимания, восприятия, памяти, фантазии, воображения;

— обогащение эмоциональной сферы;

— воспитание положительного отношения к литературным произведениям.

Владимир Яковлевич Пропп подробно изучил структуру русских народных сказок, проанализировал сотни сюжетов и выделил 31 постоянную функцию, без которых не обходится ни одно сказочное произведение. Из них 20 основных. Последовательность основных функций, как правило, одинакова. 31 функция выполняется 7 группами персонажей. Не любая сказка содержит их все. Полный набор встречается, как правило, только в волшебных сказках.

В процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста термин «функция» можно заменить словами «действие», «событие», из которых строится «схема сказки».

Работа с картами Проппа состоит из 3 этапов:

1 этап. Подготовительный включает в себя:

- чтение сказок;

- дидактические речевые игры по теме;

- изучение структуры сказки, сравнение схожих по содержанию сказок.

По мере накопления у детей знаний многих волшебных сказок, в рамках подготовительной работы, можно провести следующие дидактические игры: «По порядку становись!», «Сказочные слова», «Заветные слова», «Угадай по описанию», «Что в дороге пригодиться?».

Поскольку знакомство со сказочными функциями (событиями) предполагает накопление у детей знаний о волшебных сказках, сказочных героях, то в предварительную работу обязательно включается изучение структуры сказки. В которой можно выделить 3 основные части:

— присказка (зачин);

— основная часть;

— концовка.

Присказка. Зачин (Приглашение в сказку).

Уже сама присказка настраивает детей на особый лад, переносит их в сказочный мир. Присказки звучат знаменательно, многообещающе. Роль присказки сходна с ролью былинного запева и иногда даже не связана с сюжетом сказки. Цель — подготовить детей к слушанию сказки, заинтересовать. Можно начать так:

- «В тридесятом царстве…».

- «За горами, за лесами, За широкими морями…»

- Аль потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная: есть в ней дива дивные, чуда чудные.

- За далекими полями, за глубокими морями, за высокими горами, средь лазоревых полян, в некотором царстве, небесном государстве жили-были…

- В некотором царстве, в некотором государстве…или в тридевятом царстве, тридесятом государстве…

Основная часть сказки.

Обычно она насыщена традиционными, так называемыми, сказочными формулами: речевыми клише, ритмическими присловьями, которые характеризуют разные действия и описания персонажей, постоянными эпитетами и т.д.:

1.Сивка-бурка;

2.Добрый молодец;

3.Красна девица;

4.Кащей Бессмертный;

5.Змей Горыныч и Баба-Яга;

6.Иван-царевич;

7.Иван – дурак;

8.Иван – крестьянский сын;

9.Василиса-прекрасная;

10.Царь начал пиры пировать, гостей созывать;

11.Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила — к лесу задом, ко мне передом;

12.Сделался такой молодец — ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать;

13. Конь бежит, земля дрожит.

Концовка

Концовка, как и присказка, ограничивает (отделяет) сказку от реальной жизни и возвращает детей к реальной действительности. Варианты концовок:

1. И стали они жить – поживать и добра наживать.

2.Устроили пир на весь мир, я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попадало.

3.Вот вам сказка, а мне кринка масла.

4.Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец.

Присказка и концовка составляют обрамление, в которое рассказчик включает повествование.

2 этап. Отбор дидактического материала.

Это создание и отбор карточек – функций. Карты Проппа можно изготовить из бумаги, наклеив на плотном картоне. Сложить их в специальную коробку и расположить в свободном доступе для детей в книжном уголке. Можно использовать в работе следующие карточки – функции:

1. Жили-были. Сказка начинается с вводных слов, создающих сказочное пространство: в некотором царстве, в тридевятом государстве, жили-поживали, в стародавние времена…;

2.Чрезвычайная ситуация (гуси унесли Ванечку, лиса занимает зайкину избушку, рожь кто-то топчет каждую ночь…;

3. Не соблюдение правил. Чего-то делать нельзя: не оставляй братца, не открывайте дверь, не выглядывай в оконце…;

4. Герой покидает дом. Варианты (отправляется на поиски добровольно, получает задание, выгоняют из дома и т.д.);

5. Появление друга-помощника (серый волк, сивка – бурка, яблоня, печь, золотая рыбка, и т.д.);

6. Способ достижения цели. Вернуть, выполнить условие, получить в награду;

7.Отрицательный герой (таких карточек может быть несколько);

8. Действия отрицательного героя;

9. Одержание победы;

10. Погоня. Преследование;

11. Спасение от преследования;

12. Получение волшебного средства: предметов или слов;

13. Отсутствие дарителя;

14. Герой вступает в битву с врагом;

15. Победа над врагом;

16. Герою дают сложное задание;

17. Герой выполняет задание;

18. Изменение облика героя;

19. Герой возвращается домой;

20. Появление ложного героя;

21. Разоблачение ложного героя;

22. Узнавание героя;

23. Счастливый конец;

24 . Мораль.

С помощью этих карточек-функций дети могут рассказать не одну, а несколько изучивших раннее сказок.

3 этап. Работа по дидактическим карточкам Проппа.

Последовательность обучения творческому рассказыванию с использованием карт Проппа.

1. Выкладываем, с использованием карт Проппа, в процессе чтения с педагогом, сказки, полюбившиеся детям, например: «Морозко», «Гуси-лебеди», «Сивка-Бурка», «Василиса — прекрасная», используя наводящие вопросы по содержанию сказки (какими словами начинается сказка, какой картой обозначим: («жили-были»), что нарушили, какой картой обозначим: «не соблюдение правил», кто помогал – обозначаем картой «появление друга – помощника» и чем закончилась сказка, какова её мораль). Лучше всего начинать обучение с самых простых сказок: «Курочка-ряба», «Колобок» и т.д.).

Таким способом мы вместе с детьми выкладываем несколько сказок по выбору детей картами Проппа, закрепляя тем самым названия карт.

2. Детям по ходу чтения знакомой сказки предлагается самостоятельно выбирать карты для обозначения происходящего. Предварительно им необходимо напомнить структуру сказки: у неё есть начало или зачин (с каких слов начинается любая сказка), завязка (основное содержание сюжета), концовка (счастливый конец) и мораль.

3. Прослушав сказку от начала и до конца, самостоятельно выкладывают карты Проппа, подкрепляя таким образом свой пересказ.

4. Дети с помощью педагога, или самостоятельно пробуют сочинять сказки, используя карты Проппа. Для этого отбираются карты, придумываются главные герои, выбирается кто будет главный герой, помощники героя и те, кто будут ему вредить. Итогом ставится карта «мораль».

В своей дальнейшей работе, можно сочинять коллективные сказки, в ходе которых дети сами предлагают тему, героев сказки, а педагог занимается сюжетом, привлекая ребят к его развитию. Присутствие сразу нескольких участников – детей делает сочинение сказки более разнообразным, интересным, а ее содержание полным и глубоким. Таким образом, можно прийти к тому, что ребенок полюбит язык, поймёт глубинный смысл звуков, слов и фраз, научится играть со словами, станет сочинять.

Используемая литература:

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой ( издание 3-е, исправленное и дополненное), год издания 2019 г.

2. В. Пропп «Морфология сказки/исторические корни волшебной сказки», М., «Москва – Лабиринт», 1998г.

3. В. Пропп «Морфология волшебной сказки», М., «Москва – Лабиринт», 2001 г.

Интернет источники:

4. https://infourok.ru/innovacionnie-metodi-i-priyomi-raboti-so-skazkami-svobodnimi-prodolzheniyami-i-perelozheniyami-3658680.html

5. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/04/09/material-k-seminaru-metodika-raboty-s-kartami-proppa

6. http://detstvogid.ru/metodika-rabotyi-s-kartami-v-ya-proppa/.html

Приложения:

- file0.docx.. 448,4 КБ

- file1.pptx.zip.. 618,5 КБ

Опубликовано: 07.03.2020

19.03.2021

Статья на тему: «Карты Проппа, как инновационная техника обучения детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию»

Статья знакомит с инновационной техникой обучения детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию посредством карт Проппа. Автор данной технологии, а именно Я.В. Пропп придумал своего рода конструктор сказок из карт-символов, которые позволяют ребенку придумывать различное множество вариантов сказок. Что способствует развитию у детей связной речи, внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения.

Оценить

1548

Содержимое разработки

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, какими были его сверстники несколько десятилетий назад.

Современные дети более активны, подвижны, информированы.Это не только потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в семье.

А чтобы соответствовать современным требованиям, понимать детей, быть участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю необходимо быть искателем, странником, всегда находящимся в пути и открывать для себя и воспитанников – что то НОВОЕ!

Для этого необходимо овладевать современными образовательными технологиями (техниками), с помощью которых можно реализовать требования новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Одной из ведущих задач, которую решает дошкольное детство, является развитие речи детей.

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности.Среди всех видов связной монологической речи творческое рассказывание является наиболее сложным.Подобные рассказы составляются на основе детского воображения. Основные функции воображения — преобразование полученного опыта вследствие различных комбинаций пережитых впечатлений. В возрасте 5-6 лет у дошкольников, помимо речевой готовности к словесному творчеству, формируются и определенные психологические предпосылки. Известный ученый А.В. Запорожец рассматривает воображение как психический процесс, имеющий в дошкольном возрасте наибольшую пластичность и легко поддающийся педагогическому воздействию, и отмечает важность планомерной, последовательной работы по переводу хаотично возникающих воображаемых образов в «зримую» для ребенка «новую продукцию».

Исходя из этого, мне хотелось бы вас познакомить с новой инновационной техникой обучения детей дошкольного возраста творческому рассказыванию, а именно с картами Проппа.

Итак, что такое карты Проппа и как с ними работать?

Всем нам известно, что для развития связной речи самая благодатная почва, имеющая большие развивающие и воспитательные возможности – это сказка.

А известный фольклорист Владимир Яковлевич Пропп, занимался изучением сказок. Автор отмечает, что все сюжеты сказок основаны на одинаковых действиях их персонажей, которые он называет «функциями».

Пропп разделил сказку на набор, состоящий из 31 карты. Позднее они были сокращены до 28.

Одна карта — это определённое событие сказки.

Поэтому принято считать, что карты Проппа – это своего рода сказочный конструктор. А из событий, как из кирпичиков складывается здание сказки.

Их различное соединение и различная последовательность расположения дает возможность придумывать бесконечное множество сказочных историй.

Цель:Развитие умений творческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста при помощи карт Проппа.

Задачи, которые решаются при помощи данной методики полностью соответствуют положению и требованиям ФГОС ДО:

— формировать умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев сказки; (обучающие)

— развивать внимание, фантазию, воображение, обогащают эмоциональную сферу, активизировать устную связную речь; (развивающие)

— воспитывать активную личность, не оставляя ребенка равнодушным к сказочному сюжету и героям. (воспитательные)

Нельзя ни отметить интеграционные возможности карт Проппа с такими областями как социально-коммуникативное развитие, познавательное и художественно-эстетическое.

Как же работать с картами?

Прежде чем приступить к непосредственному сочинению сказок по картам Проппа, следует организовать подготовительные игры, в процессе которых ребята познакомятся и освоят все сказочные функции:

1. «Чудеса в решете» — как и с помощью чего осуществляются превращения и волшебство (волшебное слово, палочка и другие предметы, и их действия);

2. «Кто на свете всех злее?» — выявление злых и коварных сказочных героев, описание их внешнего облика, характера, образа жизни, привычек, жилища (таким же образом анализируются и положительные герои);

3. «Заветные слова» — попытка вычленить самые действенные, значимые слова в сказке (волшебные слова, сказочные приговоры, раскаяние ложного героя);

4. «Что в дороге пригодится?» (скатерть-самобранка, сапоги- скороходы, аленький цветочек, меч-кладенец и т.д.). Придумывание новых предметов-помощников;

5. «Что общего?» — сравнительный анализ различных сказок с точки зрения сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; «Мороз Иванович» и «Госпожа Метелица»);

6. «Волшебные имена» — выяснение причин, почему дали именно такое имя герою (Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка и т.д.);

7. «Хороший — плохой» — выявление положительных и отрицательных черт характера героев, их действий.

Этапы работы с картами Проппа

-

Изготовление карт. Они могут быть красочными или схематичными. Важно только, чтобы картинки были понятны детям.

-

Потихоньку знакомим ребят с картами-опорами, читая сперва маленькие тексты и сопровождая картами Проппа

-

Пересказывание с опорой на карты Проппа

-

Пробуем сочинять простенькие сказочки, применяя карты Проппа. Выбираем 5-8 картинок, придумываем персонажи, определяем главное действующее лицо, помощников, а также тех, кто будет ему вредить.

Важно помнить: в сказке совсем не обязательно будут присутствовать все функции. Приведу совсем простой пример на анализе потешки.

Огуречик, огуречик! Не ходи на тот конечик. Там мышка живёт. Тебе хвостик отгрызёт.

Что мы здесь имеем:

-

Герой – огуречик.

-

Запрет – нельзя ходить на другой конец деревни.

-

Вредитель – мышка.

-

Вредительство – хвостик отгрызёт.

-

Мораль – не послушался – остался без хвоста.

Даже в такой малой фольклорной форме присутствуют сказочные элементы.

Описание элементов-функций сказок

1. Жили-были. Создаем сказочное пространство. (Каждая сказка начинается с вводных слов «давным-давно», «жили-были», «в тридесятом царстве»).

2. Особое обстоятельство («умер отец», «солнце исчезло с небосклона»).

3. Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не пей водицы»).

4. Нарушение запрета (персонажи сказок и в оконце выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу пьют; при этом в сказке появляется новое лицо — антагонист, вредитель).

5. Герой покидает дом (при этом герой может либо отправляться, отсылаться из дома, скажем, с благословения родителей разыскивать сестренку, либо изгоняться, например, отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес, либо уходить из дома, превратившись в козлика после того, как запрет нарушен).

6. Появление друга-помощника (серый волк, кот в сапогах).

7. Способ достижения цели (это может быть полет на ковре-самолете, использование меча-кладенца и т.п.).

8. Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоко).

9. Одержание победы (разрушение злых чар, физическое уничтожение антагониста — Змея, Кощея Бессмертного, победа в состязании).

10. Преследование (какая сказка, как и детектив, обходится без погони?Героев могут преследовать гуси-лебеди, Змей Горыныч, Баба-яга, Лихо Окаянное и прочие).

11. Герой спасается от преследования (прячась в печку, превращаясь в кого-то или с помощью волшебных средств и преодолевая огромные расстояния).

12. Даритель испытывает героя. И тут появляется новый персонаж – волшебник, гном, старушка, которой нужна помощь или нищий. Баба-яга дает девушке задание выполнить домашнюю работу, Змей предлагает герою поднять тяжелый камень.

13. Герой выдерживает испытание дарителя (все очевидно).

14. Получение волшебного средства (оно может передаваться, изготовляться, покупаться, появляться неведомо откуда, похищаться, даваться дарителем).

15. Отлучка дарителя (Баба яга отпускает с миром, волшебник исчезает, дракон прячется обратно в пещеру).

16. Герой вступает в битву с врагом (иногда это открытый бой — со Змеем Горынычем, иногда состязание или игра в карты).

17. Враг оказывается поверженным (в сказках антагониста не только побеждают в бою или состязании, но и изгоняют или уничтожают с помощью хитрости).

18. Героя метят (метку наносят на тело или дают особый предмет — кольцо, полотенце, образок, он что-то забирает у поверженного врага).

19. Герою дают сложное задание (достать перстень со дна моря; соткать ковер; построить дворец за одну ночь; принести то, не знаю что).

20. Герой исполняет задание (а как же иначе?).

21. Герою дается новый облик (частый прием -погружение в кипящую воду или горячее молоко, которое делает героя еще краше).

22. Герой возвращается домой (обычно это происходит в тех же формах, что и прибытие, но это может быть и победный прилет на поверженном драконе).

23. Героя не узнают дома (иногда вследствие произошедших с ним внешних изменений, наведенного заклятья, увечья, взросления).

24. Появляется ложный герой (то есть тот, кто выдает себя за героя или присваивает себе его заслуги).

25. Разоблачение ложного героя (это может произойти в результате специальных испытаний или свидетельства авторитетных лиц).

26. Узнавание героя. (И тут обнаруживается подмена.Ложный герой с позором изгоняется, а нашего персонажа принимает в объятия любящая королевская чета)

27. Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, пол царства в придачу).

28. Мораль (какой вывод можно сделать из случившейся истории).

Методикаобучения сочинению собственных сказок при помощи «волшебных карт»:

Детям предлагается набор из 5-6 карт. Они могут придумывать вдвоем, втроем (так проще справиться со сложным заданием). Сочиняя группами, ребенок может заметить неточность в рассказе товарища (речевые, логические ошибки), самому быть внимательным при сочинении.

Например, задание — сочинить сказку «Про елочку». Предложено 5 карт — отлучка, запрет, нарушение запрета, волшебное средство, счастливый конец. Можно дать карты по порядку, а можно предложить самим подумать, как их расположить.

Или — придумать сказку о Бабе-Яге и Кощее. Условие: они добрые и помогают людям. Какая волшебная карта будет главной («помощь»), какие карты могли бы сделать сказку более интересной, полной приключений и неожиданностей (запрет, нарушение запрета, трудная задача, счастливый конец)?

Во время предварительной беседы с детьми можно обговорить следующие положения:

-

кто будет главным героем;

-

кто будет мешать герою;

-

кто будет помогать решать ему трудную задачу (волшебные помощники, другие герои);

-

придумать название к сказке;

-

какие зачины и концовки будут использованы;

-

придумывание сказочных слов и выражений;

-

присутствие главных и второстепенных героев, встречи, поступки героев, их нравственные характеристики.

Количество игровых приемов и ситуаций зависит от вашей фантазии. Можно предложить игровые приемы:

— у знакомой сказки пропадают карты. Например, сказка «Никита Кожемяка» — пропали карты «герой вступает в борьбу», «враг побежден». Дети должны проанализировать последствия отсутствия определенных функций по сюжету;

— или предлагаете карту «Трудная задача» и задаете вопрос: «Какая карта может быть следующей? Почему?»

Таким образом, мы видим, что карты Проппа способствуют развитию у детей связной речи, внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, повышается интерес у детей к поисковой активности. Дети учатся сочинять новое, интересное своё произведение, в котором добро всегда побеждает зло.

Литература:

-

Интернет-ресурсы

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/446068-statja-na-temu-karty-proppa-kak-innovacionnaj

«Свидетельство участника экспертной комиссии»

Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ

БЕСПЛАТНО!

Тема: Использование технологии «Карты Проппа» в обучении детей творческому рассказыванию.

Цель: Создание условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по использованию технологии «Карты Проппа» в обучении детей творческому рассказыванию.

Задачи:

-

Познакомить педагогов со структурой работы с детьми в

рамках данной технологии;

-

Создать условия для закрепления знаний о функциях карт;

-

Закрепить полученные знания на практике.

Ход мастер-класса

Свою работу я выстраиваю по такому принципу: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – Он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит их на лету» Константин Дмитриевич Ушинский.

Развитие связной речи детей является одним из направлений работы педагога. Обучение творческому рассказыванию – важная составляющая этой деятельности. В процессе работы над творческим рассказыванием дети овладевают сложными формами связной речи. При обучении детей творческому рассказыванию, сочинению сказок я использую технологию «Карты Проппа». Работа по данной технологии делится на несколько этапов:

Подготовительный этап-организация предметно-развивающей среды (насыщение книжного уголка разнообразной литературой, создание картотеки сюжетных картинок по сказкам);

1.Первый этап — знакомство со сказками. Выявление жанровых особенностей, выразительных средств, композиции сказки;

2.Второй этап — введение карт Проппа, пересказ сказок с использованием карт;

3.Третий этап — взаимодействие с родителями по развитию связной речи детей дошкольного возраста с использованием карт Проппа;

4.Четвертый этап — использование карт Проппа, придумывание собственных сказок.

Результатом использования данной технологии является:

1. Ребенок удерживает в памяти гораздо большее количество информации.

2. Представленные в картах функции являются обобщенными действиями, благодаря чему, ребенок абстрагируется от конкретного поступка героя, у ребенка развивается абстрактное, логическое мышление.

3. У детей развивается внимание, восприятие, фантазия, творческое воображение, волевые качества; обогащается эмоциональная сфера, активизируется связная речь, обогащается словарь; повышается поисковая активность.

При помощи карт мы можем легко проанализировать структуру сказки, разбив её на функции. Ребенку это поможет лучше усвоить содержание сказки и облегчит пересказ. Вся работа проходит в игровой форме.

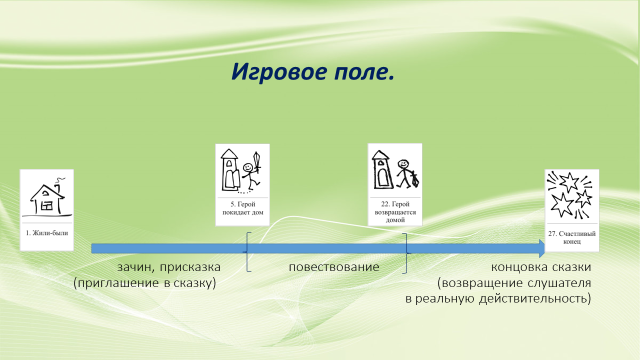

Позвольте, познакомить вас более подробно с данной технологией. Она представляет собой некое игровое поле, которое делится на три основные части: зачин, повествование, концовка сказки. Причем «зачин» и «повествование» разделяются обязательно функцией «Отлучка героя» (карточка «Герой покидает дом»), а этапы «повествование» и «концовка сказки» — картой «Возвращение героя домой». Всего существует 31 функция, которые упразднили до 28 карт по Проппу.

Обратите внимание на сами карты и их значение.

-

Жили-были. Сказка начинается с вводных слов, создающих сказочное пространство: в некотором царстве, в тридевятом государстве, жили-поживали, в стародавние времена…

2. Особое обстоятельство. Нестандартное, неординарное событие: рожь кто-то топчет каждую ночь, курочка золотое яйцо снесла; хочет лететь, а крыльев нет («Лягушка- путешественница»).

3. Запрет. Чего-то делать нельзя: не оставляй братца, не пей из лужи, не выглядывай в оконце…

4. Нарушение запрета. Сказочные персонажи нарушают запрет. А этого только и дожидается вредитель (антогонист). Убежала Маша к подружкам… Выглянул петушок в окошко…

5. Герой покидает дом. Варианты: Сам отправляется на поиски (пропавшего братца). Родители посылают (за молодильными яблоками). Изгоняется из родного дома (мачеха велит увезти падчерицу в лес)

6. Появление друга- помощника. Доброму делу всегда кто-то помогает.

7. Способ достижения цели (или задача). Как герой достигает цель: вернуть братца, освободить красавицу…

8. Враг начинает действовать (или Вредительство). Появление врага. Гуси-лебеди тут как тут, подхватили братца, да и унесли. А лиса только этого и ждала…

9. Одержание победы. Разрушение злых чар, физическое уничтожение…

10. Преследование. Героев могут преследовать Змей Горыныч, гуси-лебеди и т.д.

11. Герой спасается от преследования. Прячется в печку, превращается в кого-то…

12. Даритель испытывает героя. Встреча с дарителем, появление персонажа, имеющее нечто волшебное…

13. Герой выдерживает испытание дарителя. Соткать ковёр, построить хрустальный мост «от своего крыльца до моего дворца» за одну ночь…

14. Получение волшебного средства (самокатный клубочек шерстяных ниток, заветные слова, волшебную палочку, серебряные башмачки)

15. Отлучка дарителя (Баба-Яга отпускает с миром, волшебник исчезает и т.д.)

16. Герой вступает в битву с врагом (борьба) (бьются на мечах, устраивают состязание в скорости (кто быстрее прибежит ёж или заяц, кто дальше лошадь пронесёт), ловкости, хитрости или играют в карты, или похищение.

17. Враг оказывается поверженным. В сказках антагониста не только побеждают в бою, но он может проиграть в соревновании, а так же быть изгнанным или уничтоженным хитростью.

18. Метят героя. Метку наносят на тело или дают особый предмет – кольцо, полотенце, образок, он что-то забирает у поверженного врага.

19. Герою дают сложное задание. Достать перстень со дна моря, соткать ковер и т.д.

20. Герой выполняет задание (а как же иначе?).

21. Герою дается новый облик (погружение героя в кипящую воду или горячее молоко, которое делает героя еще краше).

22. Герой возвращается домой.

23. Героя не узнают дома (из-за заклятия, изменившего внешность).

24. Появляется ложный герой, выдающий себя за героя или присваивающий себе его заслуги.

25. Разоблачение ложного героя. Слуга слышит: Аленушка отвечает козленочку из пруда.

26. Узнавание героя. Подмена обнаружена. Ложный герой убегает сам или изгнан с позором. Народ приветствует героя.

27. Счастливый конец. Подарки, свадьба, народное гулянье – пир на весь мир…

28. Мораль сей сказки. Какой вывод можно сделать из сложившейся истории.

Важно помнить: в сказке совсем не обязательно будут присутствовать все функции. И последовательность их будет различной. Приведём совсем простой пример на анализе сказки «Маша и медведь»

Что мы здесь имеем:

Название карты Сюжет сказки

«Жили-были» – старик со старухой и была у них внучка Машенька.

«Запрет» – нельзя отставать от подружек, уходить далеко в лес.

«Герой покидает дом» – и пошла Машенька с подружками в лес

«Нарушение запрета» – кустик-за кустик, деревце –за деревце и ушла девочка от подружек.

«Особое обстоятельство» – заблудилась, пришла к домику медведя.

«Способ достижения цели» – испекла пирожки для бабушки с дедушкой, отправила медведя отнести.

«Возвращение героя домой»

«Счастливый конец»

«Мораль» – Чему учит нас эта сказка.

Карты, используемые в начале работы, должны быть выполнены в сюжетной манере и красочно. В дальнейшем, пользуются картами со схематичным изображением.

Прежде чем приступить к непосредственному сочинению сказок по картам Проппа, следует организовать подготовительные игры, в процессе которых ребята познакомятся и освоят все сказочные функции, давайте, попробуем вместе.

Подготовительные игры:

1. «Кто на свете всех злее (добрее)?». Каких злых (добрых) героев вы знаете?

Ответы педагогов.

Выявление злых и коварных сказочных героев, описание их внешнего облика, характера, образа жизни, привычек, жилища (таким же образом анализируются и положительные герои);

2. «Заветные слова» Давайте вспомним волшебные слова, которые встречаются в сказках.

Ответы педагогов.

Здесь попытка вычленить самые действенные, значимые слова в сказке (волшебные слова, сказочные приговоры);

3. «Что в дороге пригодится?» Какие предметы – помощники вы знаете? Ответы педагогов. (скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, аленький цветочек, меч-кладенец и т.д.).

Придумывание новых предметов-помощников;

4. «Что общего?» — сравнительный анализ различных сказок с точки зрения сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; «Мороз Иванович» и «Госпожа Метелица»);

5. «Волшебные имена». Выяснение причин, почему дали именно такое имя герою (Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка и т.д.).

Вам необходимо поделиться на три команды по два человека. А теперь, я хочу предложить вам вспомнить, что все мы творческие личности и, опираясь на предложенный набор карт, придумать для своих детей волшебную сказку о гусенице Веселинке.

Предложенные карты:

-

Жили-были

-

Особое обстоятельство

-

Герой покидает дом

-

Способ достижения цели

-

Герой возвращается домой

-

Запрет

-

Нарушение запрета

-

Враг начинает действовать(вредительство)

-

Появление друга — помощника

-

Враг оказывается повержен

-

Счастливый конец

12 Мораль

Для того, чтобы вам было легче создавать свой шедевр, я прошу ответить для себя на данные вопросы:

-

Кто герой?

-

Где живет герой?

-

Что нельзя делать?

-

Что произошло?

-

Кто и как может навредить?

-

Кто и как может помочь?

-

Как справились с врагом?

-

Чем закончилась сказка?

-

Чему учит сказка?

После того, как команды закончат работу по составлению сказок, дать возможность представить свое произведение всем. Обратить внимание участников на то, что набор карт и тема были едины для всех, а сказки получились абсолютно разные. И, к тому же, во время повествования своего произведения участники, практически не заглядывают в конспекты, а опираются на выложенное перед собой «игровое поле».

Спасибо за внимание!

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

К

6,7

Цель: повышение профессионального умения педагогов-участников в процессе активного общения по освоению опыта воспитателя с дошкольниками по работе с технологией сторителлинг, а также посредством использования «карт Проппа» при моделировании собственных сказочных историй.

Задачи мастер-класса:

1. Обогатить опыт практической деятельности, направленный на применение нестандартных технологических приемов в развитии связной речи и речевого творчества детей дошкольного возраста;

2. Познакомить педагогов с опытом работы по использованию технологии сторителлинг с детьми дошкольного возраста;

3. Познакомить педагогов с основными этапами реализации метода В. Я. Проппа, обеспечивающего эффективный результат развития речевого творчества детей дошкольного возраста при пересказывании сказок и составлении собственных сказочных историй.

4. Обучить участников мастер-класса методам и приемам обучения дошкольников сочинению историй в педагогическом процессе;

5. Вовлечь педагогическую аудиторию в совместную деятельность по использованию практических приемов работы с «картами Проппа» и «Играми в рифмы»;

6. Стимулировать потребность использования в работе с детьми произведений художественной литературы и устного народного творчества, способность понимать и чувствовать нравственно-эстетическую основу сказки, стихотворения.

Мастер-класс адресован педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования в рамках образовательной области «Речевое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Концептуальные основы системы работы по использованию технологических приемов и методов развития связной речи и речевого творчества детей дошкольного возраста.

Проблемы развития речи в широком понимании входят в проблему становления речевого творчества детей дошкольного возраста, а еще шире — в формирование общих художественно-творческих способностей детей. Развитие связной речи и речевого творчества является одной из основных задач реализации образовательной области «Речевое развитие» в соответствие с ФГОС дошкольного образования.

Эффективность организации образовательной деятельности по развитию речевого творчества определяет умение детей дошкольного возраста:

— самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов и стихотворений;

— моделировать сказки, загадки, истории;

— в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;

— внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений; замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.

Речевое творчество — высшая форма речемыслительной деятельности. Оно определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. В результате развития речевого творчества дети дошкольного возраста активны в разнообразных словесных играх, направленных на обогащение активного словаря и расширение общего кругозора, самостоятельны и инициативны в творческом выражении своих мыслей, чувств, желаний; владеют устной речью на качественно высоком уровне; имеют прекрасный художественно — литературный вкус.

На сегодняшний день существует множество методик, с помощью которых можно стимулировать процесс развития речевого речи у детей дошкольного возраста.

1. Теоретическая часть.

Ни для кого не секрет, что проблема развития речи – одна из самых острых в современном образовании. Конечно, в своей работе мы используем самые разнообразные технологии, методы и формы для развития связной речи, формирования правильных грамматических форм, обогащения активного словаря, развития воображения. Сейчас для этого в педагогическом арсенале имеется много всевозможных средств — игр, картин и т. п. однако приходится иногда сталкиваться с некоторыми трудностями у детей, когда надо придумать рассказ или сказку, придумать окончание истории. По моим наблюдениям, у детей не очень хорошо развито воображение, поэтому дети затрудняются при составлении различного рода рассказов (по картине, по серии картин, на заданную тему и т. д.).

Наверное, каждый педагог замечал, как внимательно дети слушают воспитателя, когда он рассказывает сказку или рассказ своими словами, а не читает их в книге. Вот и я стала чаще практиковать рассказывание произведений своими словами. Стало очевидно, что детей больше привлекают импровизированные истории.

Совсем недавно я обратила своё внимание на такую новую педагогическую технологию, как «сторителлинг». Он заинтересовал меня тем, что позволяет расширить возможности для развития и обогащения речи и воображения, коммуникативных качеств детей.

Сторителлинг в переводе звучит как «рассказывание историй». Термин сторителлинг пришёл к нам из английского языка. Ввел его Дэвид Армстронг – руководитель и, как написано на их сайте, «генеральный рассказчик» фирмы Armstrong International, мировой гигант в сфере энергетики, что, как вы понимаете, ну очень уж далеко от педагогики. Он считал, что повествование создает среду, в которой люди более восприимчивы к изменениям и новым способам мышления. А рассказы он использовал, чтобы вдохновлять других, иначе они пропустили бы скучную блок-схему или корпоративную записку.

Целью сторителлинга является управление вниманием и чувствами слушателя, расставление правильных и нужных акцентов. Это необходимо для того, чтобы история осталась в памяти на долгое время. Происходит это через формирование психологических взаимосвязей, или ассоциаций.

Задачи:

-

обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто и зачем создал эти правила;

-

систематизировать и донести информацию;

-

обосновать право каждого быть особенным, не похожим на других;

-

наглядно мотивировать поступки героев;

-

сформировать желание общаться.

Метод сторителлинга позволяет:

-

разнообразить образовательную деятельность с детьми;

-

заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии;

-

научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию;

-

обогатить устную речь дошкольников;

-

облегчить процесс запоминания сюжета.

В педагогике сторителлинг является техникой, которая через применение историй с определённой структурой и интересным героем направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.

Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный, цифровой.

В классическом сторителлинге история рассказывается самим педагогом. Дети только слушают и воспринимают информацию. При его использовании педагог передаёт детям конкретную информацию, которая представлена в насыщенной форме запоминающаяся истории.

В активном сторителлинге педагогом задаётся основа события, формируются её проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются в процесс формирования и пересказа историй.

В истории должен быть интересный герой. Это может быть, кто или что хотите, хоть обычный карандаш, если вам нужно научить детей им пользоваться. Важно, чтобы у этого героя были чувства, чтобы ребенок мог ему сопереживать, а также, чтобы герой не был оторван от ситуации, то есть он не существует сам по себе, а «живёт» в каком-то мире.

Как бы это могло выглядеть? Педагог делает введение, допустим, к нам на занятие пришёл пусть тот же карандаш. Откуда он к нам пришёл? Как он выглядит? Что он чувствует? Мне кажется, что он грустит, как вы думаете, почему? А каким он был раньше? А раньше что он чувствовал? Что мы с вами можем сделать, чтобы он перестал грустить? То есть педагог создал основу, а далее своими вопросами побуждает детей к созданию историй. Это было про активный сторителлинг.

Ещё один вид – цифровой – это такой формат, в котором рассказывание истории сопровождается визуальными компонентами (картинки, презентации, видео).

Сторителлинг – это игра, которая состоит она из девяти кубиков, на которые наклеены 54 картинки, которые погружают в мир фантазий и приключений.

В оригинале кубики сложны для дошкольников, но творческие педагоги нашли и апробировали в своей работе другой вариант использования кубиков.

Структура сторителлинга.

В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы:

1. Вступление.

Оно должно быть коротким, здесь дети входят с ситуацию и знакомятся с героем.

Варианты вступления:

• Когда-то давным-давно….

• Садитесь поближе, я вам расскажу…

• Однажды…

• В некотором царстве, в некотором государстве…

• Жили-были….

• Это произошло темной и дождливой ночью…

• Наш герой понятия не имел, что его ждет…

2. Развитие событий.

Здесь выявляются сюжетные направления и нравы персонажей. Эта часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или в конфликт, о котором рассказывается в вступлении. Герой погружается в ситуацию, которая не становится разрешенной, а наоборот, становится все напряжённее.

3. Кульминация.

Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой части герой выходит чемпионом (или нет). Это тот момент, где находятся все ответы на вопросы, появляется решение поставленной проблемы. Тайна раскрыта!

4. Заключение.

Заключение должно быть кратким, которое подытоживает рассказ одним предложением. Как в басне – мораль.

За основу в работе с техникой сторителлинг педагоги предлагают взять игру «Кубики историй».

Техника сторителлинг, которая лежит в основе игры «Кубики историй», открывает уникальную возможность для развития коммуникативной компетенции детей, облегчает запоминание сюжета, эффективна в процессе рассуждения. Импровизированные рассказы вызывают наибольший интерес, обогащают фантазию, развивая логику.

Рассказывание историй позволяет застенчивым детям быть более раскрепощенными, робких делает смелее, молчаливые становятся более разговорчивыми. Каждый ребёнок рассказывает свои истории, опираясь на свой жизненный опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувствами, страхами.

Как у каждой игры у неё есть свои правила. Они просты и легко запоминаются детьми. Сначала выбираем историю, учитывая детский интерес, программную тематику, выбираем главного героя, а также жанр рассказа (фантастика, детектив или смешная история).

-

Игра для одного ребенка. Бросить 9 кубиков на стол, разделить их на 3 части – начало истории, середина и развязка. Опираясь на кубики, ребёнок рассказывает историю.

-

Игра для трёх детей. Бросить все 9 кубиков на стол, разделить их на 3 части – начало истории, середина и развязка. Один ребёнок начинает рассказывать, опираясь на первые 3 кубика, остальные продолжают.

-

Когда играет больше трёх человек – кубики кидают по очереди и продолжают друг за другом историю.

-

Можно воспитателю начать историю, а дети будут продолжать её рассказывать, бросая кубики.

Начало истории – каждая история должна начинаться с призыва к действию. Что-то случается с героем, что толкает его на подвиги.

Середина – в это время герой делает всё, чтобы разрешить проблемы.

Развязка – герой у цели. Какой наш герой сейчас? Изменился ли он? Именно из этой части герой выходит победителем или проигравшим. Чему научила нас эта история?

Одним из методов, применяемых в технике сторителлинга, является использование карт Проппа. Что это такое?

Владимир Яковлевич Пропп (17 (29) апреля 1895, Санкт-Петербург —22 августа 1970, Ленинград) — русский фольклорист, один из основоположников современной теории текста. Основные его труды были посвящены структуре и происхождению волшебной сказки.

Методика фольклориста Владимира Яковлевича Проппа заключается в пересказе сказок и построении своих рассказов с использованием символических картинок.

Тщательно изучив и проанализировав сказки народов мира, Владимир Пропп обнаружил, что волшебная сказка строится из набора сказочных ситуаций, теперь их называют «карты Проппа». Это своего рода кубики, из которых можно собрать любую сказку.

Задачи, которые решаются при помощи данной методики полностью соответствуют положениям и требованиям ФГОС ДО:

— формируется умение продумывать замысел, следовать ему в сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев;

— карты развивают внимание, восприятие, фантазию, воображение, обогащают эмоциональную сферу, активизируют устную связную речь;

— карты развивают активность личности, не оставляя ребенка равнодушным к сказочному сюжету.

Отличие карт Проппа от мнемотаблиц, знаков и символов, которыми пользуются при составлении пересказов в том, что при работе со знаково-символической функцией у детей развивается только механическая память, а при работе с картами Проппа, дети сами находят ассоциации и придумывают символ. Следовательно, у них развивается воображение и активизируется творческое мышление.

«Карты Проппа» — это такие карточки, на которых изображен условный или карикатурный рисунок, по которым дети узнают события и эпизоды сказки.

Одна карта — это и есть определенное событие сказки. В.Я.Пропп выделил 31 постоянную функцию, без которых не обходится ни одно сказочное произведение. Не обязательно, что они все вместе будут присутствовать в сказке, иногда нарушается их последовательность, но идея, содержание сказки при этом не страдают.

Позднее эти три десятка функций были урезаны различными учеными до 28.

Описание элементов-функций сказок

1. Жили-были. Жили-были. Создаем сказочное пространство. Каждая сказка начинается с вводных с, «давным-давно», «жили-были», «в тридесятом царстве».

2. Особое обстоятельство. Нестандартное, неординарное событие: рожь кто-то топчет каждую ночь, курочка золотое яйцо снесла; хочет лететь, а крыльев нет («Лягушка- путешественница»), умер отец, солнце исчезло с небосклона, дожди перестали лить, и наступила засуха.

3. Запрет. Чего-то делать нельзя: не оставляй братца, не пей из лужи, не выглядывай в оконце, не открывай оконца.

4. Нарушение запрета. Сказочные персонажи нарушают запрет. Убежала Маша к подружкам. Выглянул петушок в окошко, в оконце выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу пьют.

5. Герой покидает дом. Варианты: Сам отправляется на поиски (пропавшего братца). Родители посылают (за молодильными яблоками), отец увозит изгнанную мачехой дочь в лес, либо уходить из дома, превратившись в козлика после того, как запрет нарушен.

6. Появление друга- помощника. Доброму делу всегда кто-то помогает — серый волк, кот в сапогах.

7. Способ достижения цели. Чего герой должен достичь: вернуть братца, освободить красавицу, полет на ковре- самолете, использование меча- кладенца.

8. Враг начинает действовать. Гуси-лебеди тут как тут, подхватили братца, да и унесли. А лиса только этого и ждала… змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоко.

9. Победа. Враг может быть побеждённым в бою, проиграть в соревновании, а также быть изгнанным или уничтоженным хитростью.

10. Погоня (преследование). За героем отправляют погоню: гусей-лебедей, Бабу-ягу. Лихо Окаянное.

11. Спасение от преследования. Прячась в печку, превращаясь в кого-то или с помощью волшебных средств и преодолевая огромные расстояния.

12. Даритель испытывает героя. И тут появляется новый персонаж — волшебник, гном, старушка, которой нужна помощь. Баба-яга дает девушке зада выполнить домашнюю работу, Змей предлагает герою поднять тяжелый камень.

13. Герой выдерживает испытание.

14. Получение волшебного средства (самокатный клубочек шерстяных ниток, заветные слова, волшебную палочку, серебряные башмачки — оно может передаваться, изготовляться, покупаться, появляться неведомо откуда, похищаться, даваться дарителем.

15. Отлучка дарителя. Баба яга отпускает с миром, волшебник исчезает, дракон прячется обратно в пещеру.

16. Герой вступает в битву с врагом. Сверхестественные свойства врага. Змей Горыныч о трёх головах, огнём дышит; Кощей смерти не имеет. Иногда это открытый бой — со Змеем Горынычем, иногда состязание или игра в карты.

17. Враг оказывается поверженным. Красавица спасена, враги убрались восвояси, отец поправился.

18. Метят героя. Метку наносят на тело или дают особый предмет — кольцо, полотенце, образок, он что-то забирает у поверженного врага.

19. Герою дают сложное задание. Достать перстень со дна моря; соткать ковер; построить дворец за одну ночь; принести то, не знаю что.

20. Герой выполняет задание.

21. Герою дается новый облик. Частый прием — погружение в кипящую воду или горячее молоко, которое делает героя еще краше.

22. Герой возвращается домой. Обычно это происходит в тех же формах, что и прибытие, но это может быть и победный прилет на поверженном драконе.

23. Дома его не узнают из-за заклятья, изменившего внешность. Иногда вследствие произошедших с ним внешних изменений, наведенного заклятья, увечья, взросления.

24. Ложный герой, выдающий себя за героя или присваивающий себе его заслуги: Дочка колдуньи утопила сестрицу, заняла её место; братья убили Ивана, забрали молодильные яблоки.

25. Разоблачение ложного героя. Появляется Иван, спасённый волком; настоящий король легко достаёт меч из камня.

26. Героя узнают. Подмена обнаружена. Ложный герой убегает сам или изгнан с позором. Народ приветствует героя.

27. Счастливый конец. Подарки, свадьба, народное гулянье – пир на весь мир.

28. Мораль сей сказки. Нравственный итог сказки.

Для того чтобы детям было легче освоить «карты Проппа», практическая деятельность по их использованию разделена на несколько этапов:

1 этап. Знакомство детей со сказкой, как жанром литературного произведения.

Объясняем общую структуру сказки:

— присказка, зачин (приглашение в сказку);

— повествование;

— концовка сказки (возвращение слушателя в реальную действительность).

2 этап. Проведение «подготовительных игр».

«Чудеса в решете» — как и с помощью чего осуществляются

превращения, волшебство (волшебное слово, палочка и другие предметы, и их действия);

«Заветные слова» — попытка вычленить самые действенные, значимые слова в сказке (волшебные слова, сказочные приговоры, раскаяние ложного героя

«Что в дороге пригодится?» (скатерть-самобранка, сапоги- скороходы, аленький цветочек, меч-кладенец и т.д.). Придумывание новых предметов-помощников.

Что общего?» — сравнительный анализ различных сказок с точки зрения сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; «Мороз Иванович» и «Г оспожа Метелица»);

«Волшебные имена». Выяснение причин, почему дали именно такое

имя герою (Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка и т.д.);

«Хороший — плохой» — выявление положительных и отрицательных черт характера героев, их действий

«Чепуха». Дети придумывают не связанные друг с другом два предложения, содержащие прямо противоположные функции. Основная цель игры — осмысление назначения той или иной функции. Например, заданы функции: «запрет — нарушение»

«Кто на свете всех злее?». Выявление злых и коварных сказочных

героев, описание их внешнего облика, характера, образа жизни,

привычек, жилища (таким же образом анализируются и

положительные герои);

3 этап. Происходит знакомство с обозначениями «карт Проппа» (читаем сказку и сопровождаем ее выкладыванием карт). Для начала используем 4-6 карт, поэтому стоит подбирать небольшие сказки.

4 этап. Предлагаем пересказать детям сказку, опираясь на «карты Проппа».

5 этап. Сочинение собственной сказки.

На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место действия и придумать свое. Придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь волшебными свойствами. Для этого отбираются 5-8 карт.

Рассмотрим процесс реализации этого этапа на примере сказки «Красная Шапочка».

|

1. Карта -Жили — были. Жила — была девочка. Бабушка подарила ей красную шапочку. Девочка носила шапочку каждый день, и прозвали ее Красной Шапочкой. |

|

|

2. Карта — Герой покидает дом. Однажды мама попросила Красную Шапочку пойти к бабушке, отнести ей пирожок и горшочек масла. |

|

|

3. Карта — Запрет. Иди прямо по дорожке и никуда не сворачивай ,- наказывала ей мама. «Ни с кем не разговаривай по дороге, это очень опасно». |

|

|

4. Карта — Нарушение запрета. Но девочка свернула с дорожки, стала собирать цветочки, лакомилась ягодками, громко пела и встретила волка. Она рассказала ему, что идет к бабушке, которая живет на краю деревни. |

|

|

5. Карта — Враг начинает действовать. Волк побежал к бабушке по короткой дорожке, опередил Красную Шапочку и съел бабушку. |

|

|

6. Карта — Появляется Ложный Герой. Потом волк переоделся в бабушкину одежду и стал ждать Красную Шапочку. |

|

|

7. Карта — Разоблачение Ложного Героя. Красная Шапочка пришла в дом к бабушке. Обратив внимание на необычный бабушкин вид, она спросила, почему у нее такие большие руки (получила ответ: «чтобы обнимать»), уши (чтобы лучше слышать), глаза (чтобы лучше видеть)…Ответив на последний вопрос «почему у тебя такие большие зубы» — «чтобы съесть», волк проглотил девочку. |

|

|

8. Карта — Появление друга — помощника.. Сытый волк уснул и захрапел. Его храп услышал охотник |

|

|

9. Карта -Враг оказывается поверженным. Охотник вбежал в дом и убил волка. |

|

|

10. Карта — Счастливый конец. Из его живота вылезли бабушка и Красная Шапочка. Они закопали волка в лесу и пригласили охотника на чай и пирожки с маслом. |

|

|

11. Карта — Мораль. А девочка с тех пор всегда ходила короткой дорожкой и никогда не разговаривала с незнакомцами. |

Таким образом, я надеюсь, вы увидели, как карты Проппа могут помочь детям при пересказе сказок, при творческом рассказывании, сочинении сказок. Карты Проппа стимулируют не только развитие речи, но и развивают внимание, восприятие, фантазию, творческое воображение, обогащают эмоциональную сферу ребенка. А овладение связной устной речью, развитие фантазии, воображения и способности к литературному творчеству составляет важнейшее условие качественной подготовки к школе.

Заключительное слово педагога-мастера.

Джанни Родари отмечает: «…преимущество карт Проппа очевидно, каждая из них целый срез сказочного мира. Каждая из функций изобилует перекличками с собственным миром ребёнка. Каждая из представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе, и в окружающем его мире людей».

Целесообразность отмеченных выше технологических приемов, включая использование «карт Проппа», состоит в том, что ребёнок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных произведений.

Данные формы организации совместной образовательной деятельности хороши для снятия психологической инерции и стереотипов в придумывании стихотворных произведений, сказочных героев, их действий и описания мест происходящего.

Использование символичных картинок, которые, как конструктор, структурируют сказочную историю, позволяют ребенку проводить ассоциации с реальными ситуациями своей жизни, познакомить с целым сводом правил поведения — что можно делать, что нельзя.

Также представленные методики позволяют расширить представления дошкольников о литературных источниках информации, научиться ориентироваться в тематике книг и структуре литературных произведений, оценивать социальные привычки литературных героев.

Таким образом, систематическое использование в рамках реализации образовательной области «Речевое развитие» технологических приемов и методов по развитию речевого творчества позволяют развивать в ребенке художественный вкус, языковую культуру, творческое и активное отношение к жизни, искусству и литературе. Следовательно, создаются необходимые условия для организации совместной образовательной деятельности, способствующей развитию воображения у воспитанников, которое может реализовываться не только в речевом творчестве, но и других значимых видах детской деятельности.

И самое главное, что развитие речевого творчества осуществляется с опорой на самый мудрый источник знаний человека — произведения художественной литературы и устного народного творчества.

Используемая литература

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. — Екб.: Издательский дом «Ажур», 2014. — 23с.

2. Большева Т.Б. «Учимся по сказке», Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт Петербург, 2005г. — 112с.

3. Михайлова А. Попробуем сочинять сказки. // Дошкольное воспитание, 1993 №6

4. Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки, Изд. «Лабиринт», М., 1988г.

5. Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй, Прогресс, М., 1990г.

6. Сидорчук Т. «Программа формирования творческих способностей детей». Обнинск. 1998г.

7. Сказка как источник творчества детей. / Науч. рук. Лебедев Ю.А. – Владос, 2001г.

8. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: для работы с детьми дошкольного возраста. — Харьков: Фолио, 1996. — 464с.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №12 «ЖУРАВУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» Г. ОРСКА

Обобщение опыта работы по теме: «Карты Проппа, как средство развития речевого творчества дошкольников»

Подготовили учителя – логопеды:

Зайцева Е.П.

Макарова Е.О.

2020

Сведения об авторах.

Учитель – логопед Макарова Елена Олеговна работает в МДОАУ Д/с с 2011 года, имеет логопедический стаж 8 лет. Работает в старшей группе коррекционной направленности «АБВГДейка».

«Мое приоритетное направление работы с дошкольниками –формирование речи у детей с ТНР старшего дошкольного возраста»

Учитель – логопед Зайцева Екатерина Петровна работает в МДОАУ Д/с №12 с 2012 года, имеет логопедический стаж 1 год 5 месяцев, работает в подготовительной группе коррекционной направленности «Звездочки».

«Мое приоритетное направление работы с дошкольниками – развитие связной речи дошкольников с ТНР через методы наглядного моделирования»

Актуальность нашей работы:

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных преобразований ребёнка в дошкольном возрасте и рассматривается в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.

В соответствии с принятием ФГОС раздел «Речевое развитие» выделено в отдельную область, которая включает в себя развитие связной , грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества.

Мы отметили, что к сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных условий, в силу занятости или некомпетентности пускают процесс развития речи своего ребёнка на самотёк. Из – за этого у ребенка затрудняется развитие целого ряда функций: это и воображение, страдает диалогическая функция речи(ребенок не умеет строить фразы, говорит односложно), мышление, не развивается память.

В своей работе мы использовали несколько технологий развития и обогащения речи через моделирование, но наиболее продуктивной для нас оказалась работа по картам Проппа.

Цель работы: Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через моделирование с использованием карт Проппа.

Задачи:

Расширять и активизировать словарный запас детей.

Совершенствовать монологическую и диалогическую речь.

Развивать наглядно – образное и формировать словесно – логическое мышление детей, умение делать выводы, обосновывать свое суждение.