Виктор Васнецов. Богатыри

Третьяковская галерея

С конца XIX века многие русские художники были буквально одержимы образами из народных сказок и легенд.

В конце XIX века в России вошел в моду «русский», или «неорусский» стиль — представители самых разных сфер искусства обратились к «корням» и стали искать вдохновение в национальном фольклоре и лубке. Так мотивы народных сказок проникли и в архитектуру (появились здания, похожие на старинные терема), и в музыку, и конечно, в живопись. Тогда же на всю Европу прогремели и знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева, которые также обратились к русским сюжетам в театре.

Виктор Васнецов (1848-1926), пожалуй, самый известный из художников, обратившийся к сказочной теме — и написавший впечатляющее количество картин на фольклорный сюжеты. Его считают основоположником «неорусского» стиля в живописи. Он начинал как художник-реалист и прошел целый путь до модерна.

Виктор Васнецов. Ковер-самолет, 1880

Нижегородский государственный художественный музей

Виктор Васнецов. Богатыри, 1898

Третьяковская галерея

Виктор Васнецов. Иван Царевич на сером волке, 1889

Дом-музей В.М. Васнецова

Виктор Васнецов. Царевна-лягушка 1918

Дом-музей В.М. Васнецова

Виктор Васнецов. Кощей Бессмертный, 1926

Вторым самым известным художником, оставившим огромное «сказочное» наследие, стал Иван Билибин (1876-1942). Он работал и как театральный художник, оформляя оперы на русские сюжеты — «Князь Игорь» Александра Бородина, «Жар-птица» Игоря Стравинского, «Золотой петушок» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» Михаила Глинки и многие другие. Однако больше всего он прославился и вошел в историю благодаря книжным иллюстрациям к русским сказкам и особенно к сказкам Александра Пушкина, написанным по сюжетам народных.

Иван Билибин. Иван-царевич и Жар-птица, 1899

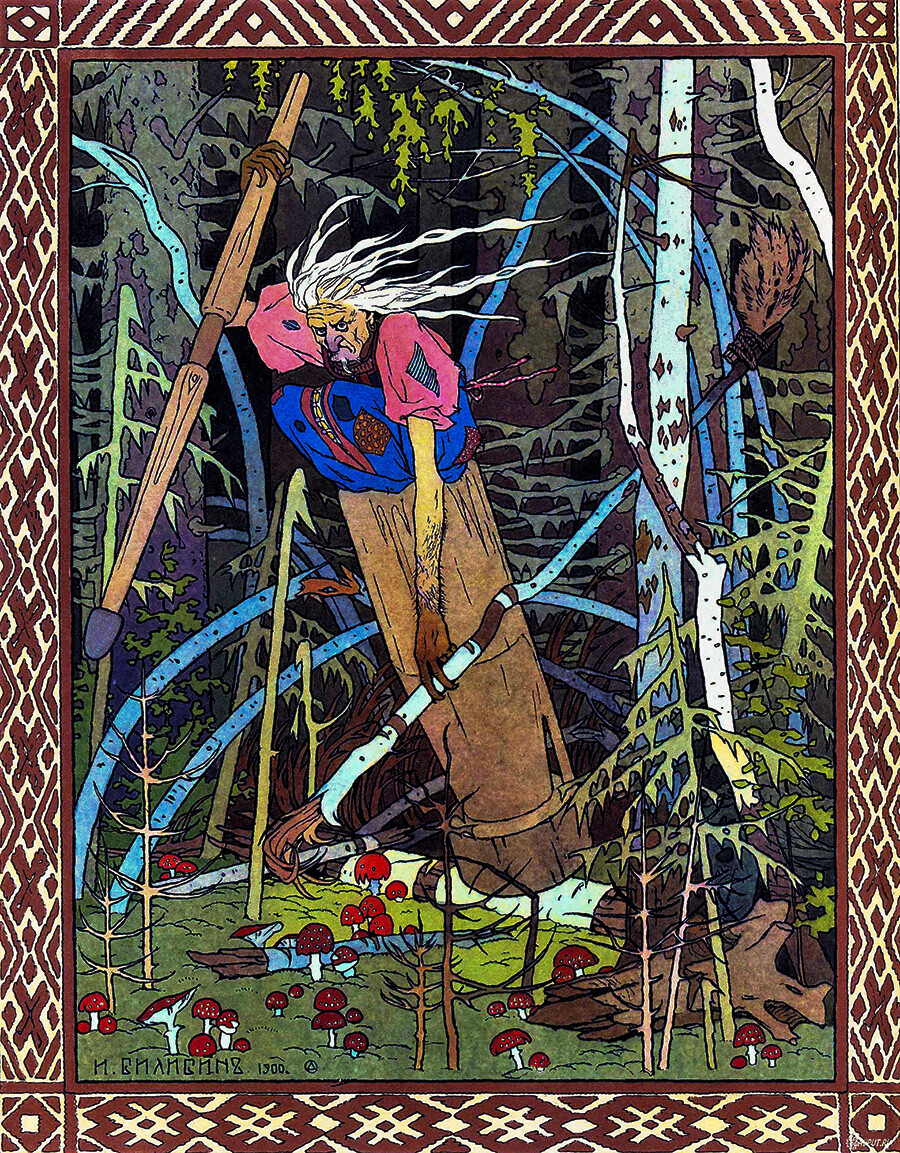

Иван Билибин. Баба Яга, 1900 год

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане, 1905

Иван Билибин. Царевна-лягушка, 1899

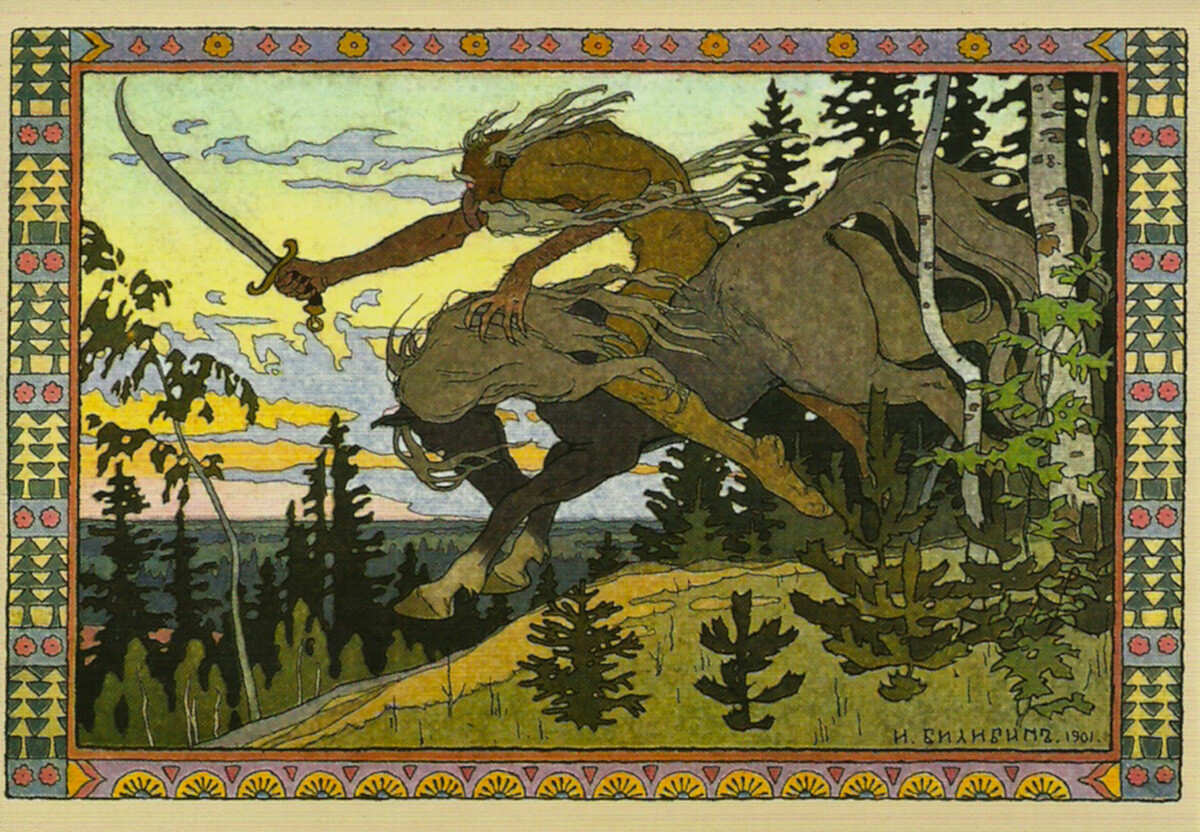

Иван Билибин. Кощей Бессмертный, 1901

Обращались к сказочной теме и другие художники. Например, под влиянием знакомства с Виктором Васнецовым, Илья Репин (1844-1930) написал свое знаменитое сказочное полотно о былинном герое Садко, который отправляется на дно морское и по приказу морского царя на смотр невест — морских красавиц.

Илья Репин. Садко, 1876

Русский музей

Модернист Михаил Врубель (1856-1910), увлеченно писавший в стиле модернизма и символизма, обращался к библейским сюжетам, падшим ангелам и всяческой мистике, но также и к народным сказочным мотивам. Его жена, Надежда Забела-Врубель, была известной оперной певицей, и выступала в постановках Дягилева на «русскую» тему — «Садко» и «Сказка о царе Салтане». Считается, что под впечатлением от этих спектаклей, Врубель написал свой сказочный цикл.

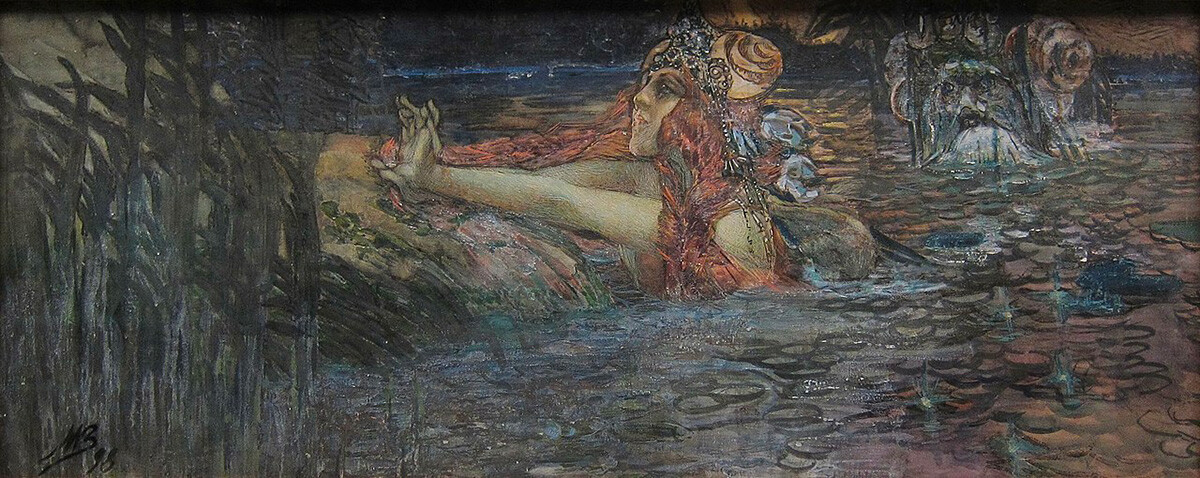

Михаил Врубель. Прощание Царя Морского с царевной Волховой. 1898

Третьяковская галерея

Михаил Врубель. Царевна-Лебедь, 1900

Третьяковская галерея

Выборочно обращались к сказочной теме и другие художники. Известным театральным художником был Леон Бакст (1866-1924), особенно прославился он эскизами к балету Игоря Стравинского «Жар-птица», премьера которого прошла в парижской Гранд-опера.

Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы, 1910

Сказочная тема присутствовала и в творчестве Сергея Малютина (1859-1937), театрального художника и книжного иллюстратора.

Сергей Малютин. Кощей, 1904

Сергей Малютин. Морской царь, нач. XX века

Сергей Малютин.Илья Муромец, 1937

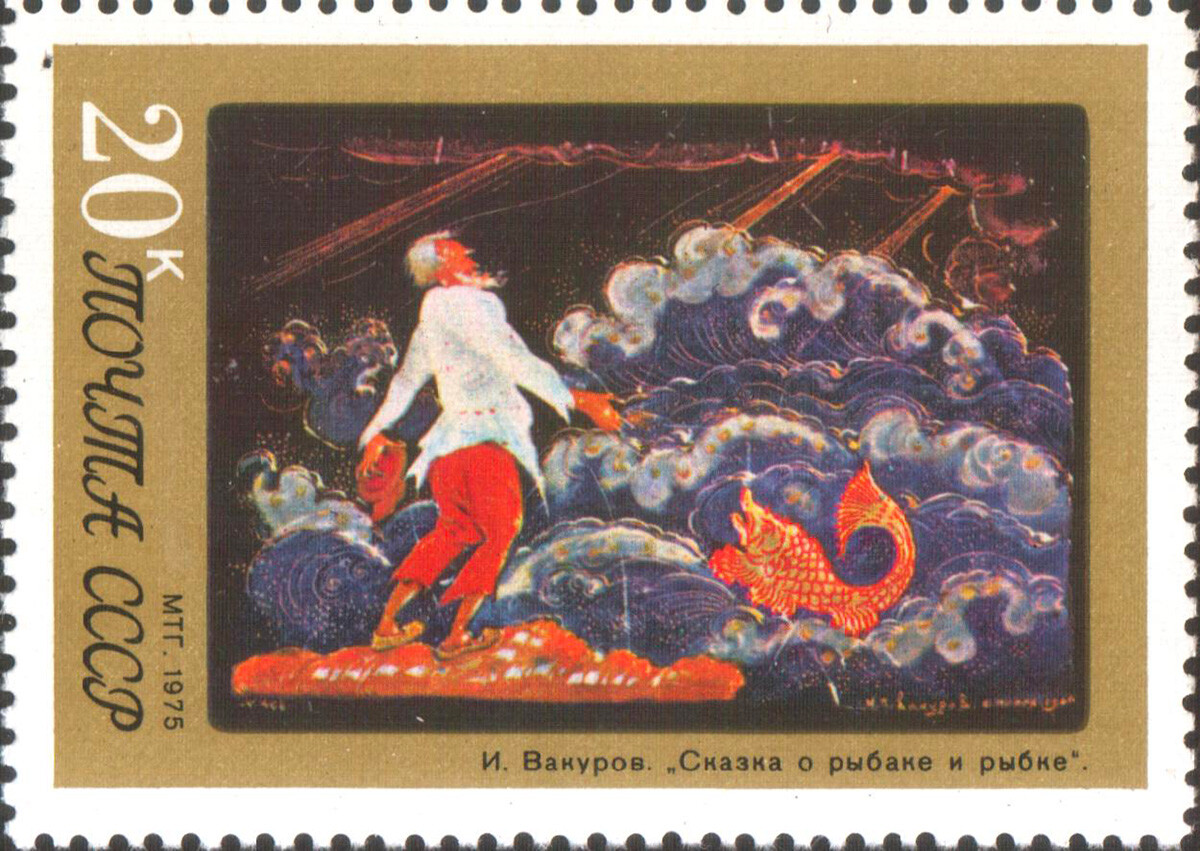

После революции иконописцы из Палеха, известные своими миниатюрами, были вынуждены отказаться от икон и религиозных сюжетов. Но свое мастерство они мастерски переориентировали в русло русских сказок, основав «Артель древней живописи». Теперь их материалов были не доски для икон, а лаковые шкатулки.

Иван Вакуров. «Сказка о рыбаке и рыбке» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Иван Вакуров. «Василиса Прекрасная» (изображение на почтовой марке 1975 года)

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен

Вспоминая свое детство, проходившее без компьютеров, не могу не вспомнить старые добрые сказки. Мы любили смотреть мультфильмы и фильмы-сказки по телевизору. Была такая передача «В гостях у сказки», показ которой многие детки ждали с нетерпением.

Огромно было воспитательное значение сказок. Ведь в мире сказок жив особенный, необыкновенный мир, дышащий мечтами и фантазиями. Что такое сказка? Не обычная ли реальность была основой создания сказки? Корнями сказка уходит в историю жизни нашего народа.

Одним из средств проявления художественной формы литературного произведения являются иллюстрации. Наиболее яркие представители этого жанра — художники-сказочники Виктор Михайлович Васнецов и Иван Яковлевич Билибин. Полотна этих художников помогают передать внутренний мир героев сказок, погружают в то время и атмосферу, в которой жили сказочные персонажи. Благодаря творчеству этих художников мы можем не только читать сказку, но и видеть ее.

Виктор Васнецов, Ковер-самолет, 1880

Виктор Васнецов, Алёнушка, 1881

Виктор Васнецов, Витязь на распутье, 1882

Виктор Васнецов, Три царицы подземного царства, 1884

Виктор Васнецов, Иван Царевич на Сером Волке, 1889

Виктор Васнецов, Богатыри, 1881-1898

Васнецов, Снегурочка, 1899

Васнецов, Царевна Несмеяна, 1916-1926

Виктор Васнецов, Кащей Бессмертный, 1917-1926

Виктор Васнецов, Царевна-лягушка, 1918

Виктор Васнецов, Спящая царевна, 1900-1926

Иван Билибин, Иван-царевич и Жар-птица, 1899

Иван Билибин, Иван-царевич, 1899

Иван Билибин, Василиса Прекрасная покидает избу Бабы Яги, 1900 год

Иван Билибин, Баба Яга, 1900 год

Иван Билибин, Василиса Прекрасная и белый всадник, 1900 год

Иван Билибин, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Иван Билибин, Сказка о золотом петушке

Иван Билибин, Княгина на теремной башне, 1902

Иван Билибин, Вольга с дружиной, 1902

Иван Билибин, Сказка о царе Салтане, 1905

Иван Билибин, Бояре

Иван Билибин, Иллюстрация к сказке Василиса прекрасная, 1900

Михаил Врубель был очень многогранным художником. Модернист, участник Абрамцевского кружка, символист и мистик, приверженец британского движения Arts and Crafts — каждая из этих характеристик предлагает ключи к пониманию его наследия, но не делает его личность менее загадочной. Каждый этап его деятельности связан с историей формирования особого взгляда на мир.

Выпускник Императорской Академии художеств, один из любимых учеников знаменитого преподавателя и художника Павла Чистякова, Михаил Врубель обладал особым пониманием завершённости композиционного замысла, очень лично проживал сюжеты своих произведений и умел в живописи передать самые глубокие чувства. Знаток византийского искусства иконописи, он обращался на протяжении почти всей жизни к библейским и мифологическим образам.

Конечно же, поэтичность русской сказки не могла не взволновать художника. Михаила Врубеля влекла глубина фольклора, тесная связь с окружающим миром и человеком… Врубель видел в сказке не тему и не жанр, и не ответ на запросы времени, но в первую очередь неповторимую реальность. Пытаясь запечатлеть эту реальность, художник максимально приближает сюжет к зрителю.

В 1890–1900-е Михаил Врубель создал сказочный цикл, который максимально полно раскрыл гений художника. Монументальные произведения и графические наброски, объединённые эстетическим замыслом, самобытное авторское прочтение делают образы мифологических персонажей очень яркими, наделяя их чувственностью и узнаваемостью. Художник сократил дистанцию между мифом и реальностью, и сказочные персонажи обрели черты реальных людей.

Одной из поворотных работ для развития карьеры Врубеля стало панно «Принцесса Грёза», написанное по мотивам одноимённой драмы в стихах Эдмона Ростана. Примечательна история создания этой работы. Михаил Врубель сделал два панно для Всероссийской промышленной выставки в Нижнем Новгороде, однако комиссия Академии художеств работы не приняла. Тогда меценат Савва Мамонтов, который курировал производство панно, решил построить для произведений художника отдельный павильон. Конечно же, такой ход привлёк внимание к молодому талантливому автору. «Принцесса Грёза» воспевает совершенную красоту и идеал, за приближение к которым пришлось поплатиться жизнью. Поражающее своим масштабом поэтическое произведение поначалу было холодно встречено публикой и критиками. Работу ругали за чрезмерную «декоративность», говорили, что автор не чужд «украшательства». Однако сейчас «Принцесса Грёза» занимает ключевое вместо в отдельном, врубелевском зале Третьяковской галереи.

Знаменитое полотно «Пан» считается венцом сказочного цикла. Здесь Врубель демонстрирует свои представления о красоте, которые идут вразрез с классическими канонами. Заданная ещё древнегреческим искусством гармоничная соразмерность пропорций, подтверждающая целостность идеи, уходит в тень, уступая место эфемерности и недосказанности.

Картина «Царевна-Лебедь» — одна из самых известных и одновременно наиболее загадочных работ Михаила Врубеля. Например, до сих пор идут споры о том, кто позировал для этого полотна. Некоторые специалисты считают, что Врубель писал прекрасную деву вовсе не со своей жены, оперной певицы Надежды Забелы-Врубель, хотя именно она играла роль Царевны-Лебедь в «Сказке о царе Салтане». Нашли в этой картине отражение и личные переживания художника, виден и отпечаток его душевной болезни. Интересно то, как именно изобразил художник деву — в момент превращения, когда человеческое уступает звериному. Быть может, поэтому в лице царевны заметны дикие и даже демонические черты. Работа над «Царевной-Лебедь» позволила Врубелю найти импульс для работы над «Демоном».

Тема демона для Михаила Врубеля носила глубоко личный характер и раскрывалась во множестве эскизов, набросков и вариантов. Наиболее известным в ряду «демонов» стал «Демон поверженный».

От другого «демонического» полотна — «Демон летящий» — сохранился лишь неоконченный холст (именно он представлен в Третьяковке). Врубель множество раз переписывал лицо демона, делая его то грозным, то задумчивым, то злым, то безразличным. Считается, что именно душевный недуг остановил творческие поиски Врубеля.

В 1890-е Михаил Врубель был близок Абрамцевскому кружку и увлекался майоликой — разновидностью керамики. Художник переносил живопись на керамическую поверхность, придавая изображению некую угловатость и почти импрессионистический шарм. Среди сказочных сюжетов майолик Врубеля спор Садко с морским царём. Эту сцену художник разрабатывал несколько раз.

23.09.2017

Тема сказки в произведениях русских художников

На рубеже XIX-XX веков возникает новое, национально-романтическое направление русского стиля в живописи — обращение к сказочно-былинным образам Древней Руси.

Именно в них художники ищут «вечные» ценности — «абсолютное добро», «вечную и нетленную красоту», внеисторическую мудрость.

В это время отмечается повышенное внимание к историческому прошлому русской культуры, к художественным традициям. Возрастает интерес к особенному прозаическому жанру – сказке (не только как иллюстрирование русских сказок, но и как создание произведений станковой живописи, декоративно-прикладного искусства и декораций музыкальных спектаклей – сказок).

Одним из первых русских художников, обратившихся к воссозданию образов народных сказок и былин в живописи, был Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) — художник, театральный декоратор, мастер исторического и мифологического жанров.

На картине «Богатыри», над которой художник работал почти 20 лет, богатыри Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого. Герои былин вставали на защиту земли русской, стремились к объединению земель, помогали слабым и обездоленным, боролись с врагами. В былинах прославлялись сила и благородство, мощь и смекалка русских богатырей. Художники сказочно-былинного жанра воспевали далекое легендарное прошлое Древней Руси и открывали для современников истоки национальной культуры.

Сюжетом картины «Иван-царевич на сером волке» стала сказочная тема, позаимствованная из народных русских сказок: Иван царевич и Елена Прекрасная спасаются от настигающей их погони на сером волке. Только сильный и добрый может завоевать любовь красавицы, богатство и счастье.

Картина «Алёнушка» создана под влиянием не только русских сказок, но и личных впечатлений. Как говорил сам Васнецов, «Алёнушка» как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах… Каким-то особым русским духом веяло от неё».

Михаил Александрович Врубель (1856-1910) — живописец, мастер картин на исторические, религиозные и сказочные сюжеты . Врубель – символист. У символистов основой художественного творчества становится образ – символ.

«Царевна-Лебедь» — это картина, написанная на основе сценического образа героини оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по сюжету одноимённой сказки А. С. Пушкина. Врубель создал эскизы для декораций и костюмов оперы, а партию Царевны-Лебеди пела его жена Н. И. Забела-Врубель. Сохранились её фотографии в роли царевны, по которым видно, что художник достаточно далеко ушёл от натуры при создании своего произведения. Царевна с полотна Врубеля таинственна и загадочна, лицо её печально.

Во всех картинах Врубеля воплощалась мечта художника о красоте, которую так трудно было найти в окружающем его мире, полном безысходных противоречий, и врубелевская фантазия, переносящая нас в иные миры, где красота, однако, не освобождается от болезней века, — это воплощенные в красках и линиях чувства людей того времени, когда русское общество жаждало обновления и искало путей к нему.

Источник: http://utchimwmeste.ru/page/tema-skazki-v-proizvedenijah-russkih-hudozhnikov-bilet-16-1