Управление образования Администрации Северодвинска

Городской конкурс учебно-исследовательских работ

школьников «Ученые будущего»

Народная песня в сказках Степана Писахова

Худякова Валерия Денисовна,

ученица 6А класса

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа № 23»

Руководитель:

Карпова Ирина Александровна,

учитель музыки и искусства

высшей квалификационной категории

Северодвинск

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………..…………………….3

Глава 1. Северный чародей – С. Г. Писахов……………………………………….………….4-5

Глава 2. Жанровое разнообразие русских народных песен……………………….……………6

Глава 3. Народная песня в сказках С. Г. Писахова……………………………………………7-8

Заключение…………………………………………………………………………………………9

Литература……………………………………………………………………..…………………10

Приложения……………………………………………………………………………………11-14

ВВЕДЕНИЕ

Имя С. Г. Писахова с детства знакомо каждому жителю Поморья. Вот и меня заинтересовало творчество самобытного северного писателя, художника, Творца. В прошлом году я работала над исследованием по теме «Особенности женских образов в творчестве С. Г. Писахова». Решила продолжить изучение разносторонней талантливой личности нашего земляка, и в этом учебном году меня привлекла новая тема, связанная с творчеством писателя – использование народной песни в сказках С. Писахова.

Цель данной исследовательской работы – выявить жанровое разнообразие народной песни в сказках Степана Григорьевича Писахова.

Задачи работы:

-

Проанализировать сказки С. Г. Писахова, изучить их особенности;

-

Выявить в сказках жанры русской народной песни и выяснить их роль в живой фольклорной традиции Русского Севера.

Исследование актуально как с теоретической, так и с практической точек зрения, потому что на наших глазах в связи с уходом в небытие старшего поколения, знатоков и хранителей народной песенной культуры исчезают целые пласты традиционного песенного фольклора, имеющего архаичные корни (календарные, семейно-бытовые, исторические, протяжные лирические песни). Значимость данного исследования состоит в том, что результаты его могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе по изучению русского фольклора, творчества С. Г. Писахова, а также могут найти применение в процессе преподавания различных школьных дисциплин гуманитарного цикла – литературы, музыки, искусства, МХК, на занятиях краеведческих кружков.

Сведения о русской народной песне, о музыкальном фольклоре, народном песенном и литературном творчестве содержатся в широком круге различного рода изданий; начиная с 18-19 века о них писали в своих работах этнографы, литераторы, фольклористы. Кроме того, существует ряд учёных, в разное время исследующих творчество С.Г. Писахова – литературное и художественное. Новизна данной работы состоит в том, что исследований, направленных конкретно на изучение данной темы, не было выявлено ни в печатных изданиях, ни в сети Интернет.

В процессе работы мне приходилось неоднократно обращаться к текстам сказок С.Г. Писахова, посещать библиотеку, знакомиться с критической литературой, повествующей о своеобразии творчества северного сказочника. Методика исследования представляла собой чтение и анализ сказок; изучение источников; сбор и обработку информации; сравнение; обобщение.

Глава 1

Северный чародей – С. Г. Писахов

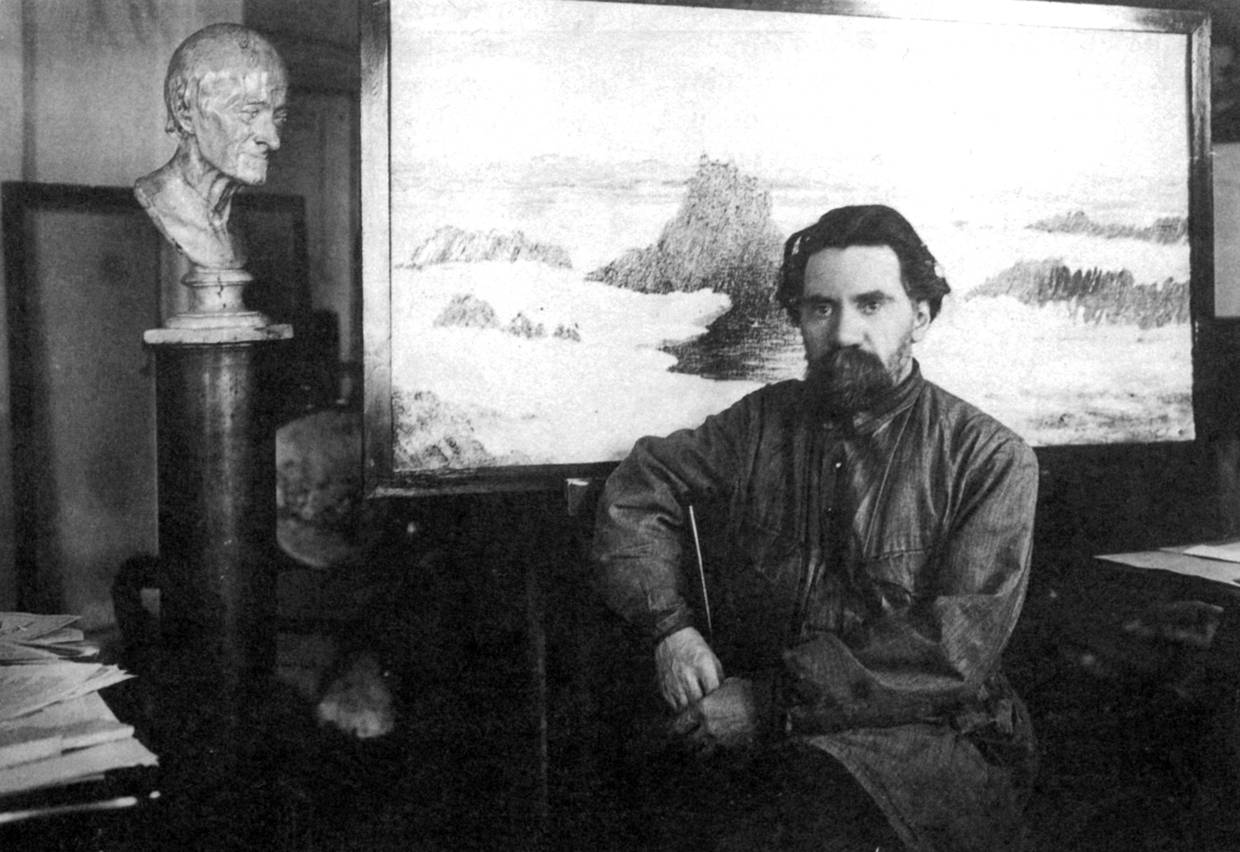

«Степан Григорьевич Писахов был поистине душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной речи, мужественный склад поморов – все, сто составляет самую глубинную природу северного края». Эти слова писателя Владимира Лидина как нельзя более точно определяют личность этого необыкновенного человека, который родился и прожил всю жизнь в Архангельске. [8, 15] (Приложение 1).

Сказки Писахова, уходя своими истоками в поморский фольклор, в живую народную речь, являются миниатюрами с характерным сочетанием мягкого юмора, тонкого лиризма и сатирической гиперболизации.

Мать, Ирина Ивановна, и бабушка, Хиония Васильевна, родом из пинежских поморов (деревни Труфанова гора Пинежского района), ревнители чистых бытовых традиций и этических норм, воспитывали мальчика в духе строгой морали. С ранних лет увлекался он сказками. Как только заводились 2-3 копейки, сразу же покупал на них лубочную книжечку и читал, не отрываясь. Бабушка знала и сказывала северные были. В ее доме (а жила она в Соломбале) останавливались приезжавшие в Архангельск земляки и землячки, от которых будущий писатель наслушался фантастических народных историй, старин, скоморошин. Брат Хионии Васильевны, дед Леонтий, был сказителем-профессионалом, и его были и небылицы запечатлевались в душе мальчика. [5, 11]

Писахов часто общался с северными сказителями, в том числе и с М.Д. Кривополеновой. И в результате сам начал рассказывать свои сказки. «Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка «Ночь в библиотеке» мною была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо – не слушай…» появилась в 1924 году. Рождались сказки Писахова в гуще народного словотворчества. Поэтому в них звучит живая и чистая северная речь, очень выразительная и яркая. «Сказки Писахова – гимн жизненным силам и бесконечности человеческих возможностей», — пишет И.Б. Пономарева в предисловии к книге сказок. [4, 16]

В сказках Писахов живописует не только быт и нравы северного поморского крестьянства. В них автор отразил сознание народа, его внутреннюю жизнь, его стремления. В нем воспето сердце народное. А ведь душа человека и земля, породившая его, навсегда останутся важнейшей проблемой искусства.

Степан Григорьевич очень любил серьезную (по всей видимости, классическую) музыку. Слушал ее во время работы над живописными произведениями. В одном из его писем Я. З. Шведову читаем: «…Трудно сказать: люблю музыку – музыка мне нужна для работы, для внутреннего восстановления. Могу работать, когда, вспоминая, слышу музыку. Если заставлю себя работать без слышания музыки (вспоминая) – испорчены краски. Люблю серьезную музыку. Я больше вижу, чем слышу». [4, 330]

С.Г. Писахов мечтал о том, чтобы музыку можно было не только слышать, но и видеть. В письме Л.В. Колю он писал: «Стал «вспоминать (придумывать), как мы встречали 2000-й года! Наши ученые, мастера музыкальных инструментов, сделали музыку видимой (для советской науки достижимо). Помню, я первый раз услышал и увидел музыку Чайковского! В восторге я подскочил на тысячи километров!» [4, 336]

О сочинении, исполнении народной песни Писахов говорит иначе: «Фантастика – мир другой. Все крутится узором. На песне могу ехать, плыть, лететь! «Песня старинная, длинная, с выносом!» Вскочил на песню, и понесло меня все выше, выше! Девки петь перестали, по делам пошли, а песня звенит и несет меня…» [4, 330] Кстати, фраза эта неоднократно встречается у Писахова (в сказке «Морожены песни» [4, 29] и в очерке «Хваленки» [4, 252]).

Устный фольклор Писахов связывал с жизнью и бытом простых людей. Например, в письме Петру Васильевичу читаем:

«Середка сыта – концы играют.

Руки машут, ноги пляшут,

Язык песенки поет!

Если сердце согрето – весь песней живешь.

Много поговорок сказывали старики допрежь и по сю пору говорят. А поговорки норовисты: приходят, под руку подвертываются ко поры ко времени, зря не встрянут… К слову, к месту бегут, выстраиваются… На поклон легки, на слово скоры, хороводы ведут, словами узор плетут.» [4, 345-346]

Высоко ценил дарование Степана Григорьевича наш земляк Ф.А. Абрамов: «Многое питало талант Писахова — сказочника: и фольклор, и вечно живые образы отечественной и мировой литературы, и поморский уклад жизни…и вся атмосфера бурного ХХ века…» [3, 86]

Можно сделать вывод, что под влиянием своих земляков, поморов — творцов фольклора — складывался характер сказочника, появлялись сюжеты, герои будущих произведений. Значит, окружение во многом сформировало представление писателя о жизни.

Глава 2

Жанровое разнообразие русских народных песен

Справедливо писал А.М. Горький, что «народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все поэмы, все трагедии земли и величайшую из них – историю всемирной культуры». [2, 48] О тесной связи русской песни с трудом и бытом народа писал и Н.В. Гоголь. «Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и, как грибы, вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек». [1, 114]

«Жанр – определенный тип музыкального произведения, в рамках которого может быть написано неограниченное число сочинений. Жанры отличаются друг от друга особенностями содержания и формы, а вызваны эти отличия жизненными и культурными целями, своеобразными у каждого из них». [7, 98]

В русской деревне песня сопутствовала человеку буквально всю жизнь. Песнями баюкали младенца в зыбке, дети постарше пели считалки, дразнилки, потешки. Пели парни и девушки, когда водили на лугу хороводы. Пели за рукоделием, в дороге и дома, за работой и на отдыхе. Без песен не бывало свадебного обряда. И уходил человек из жизни под звуки похоронного причета. Народная музыка создавалась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, в шествии, в труде. (Приложение 3).

К числу древнейших жанров принадлежали обрядовые и трудовые песни. Музыка помогала человеку в труде. Так родились песни, связанные с земледельческими работами – покосные, жатвенные, молотильные, прядильные. Важнейшие события истории, подвиги богатырей и народных героев легли в основу эпических жанров. Умением петь эпические песни, «сказывать» былины владели немногие певцы-знатоки. Это было искусство высокое, сложное, поэтому мастера эпоса всегда были окружены в народе почетом и уважением. На Руси их звали сказителями или старинщиками (от слова «старина», как называли былину). В бытовых жанрах намечалась и линия развлекательной музыки: она была представлена искусством скоморохов – профессиональных музыкантов, которые пели, плясали, играли на музыкальных инструментах, устраивали представления.

Итак, на протяжении многих столетий в нашей стране возникали, развивались и достигали высокого расцвета разнообразные песенные жанры, разнохарактерные виды устного музыкального и музыкально-поэтического народного творчества.

Глава 3

Народная песня в сказках С. Г. Писахова

Сказки Писахова – это сказки о нашем родном северном крае. Мы видим в них детали быта, занятий, нравов, привычек жителей поморской деревни. Место действия в большинстве сказок – деревня Уйма, что находится в 18 километрах от областного центра. В сказках встречаются и названия других населенных пунктов Архангельской области: Архангельск, Соломбала, Кузнечиха, Лявля, Маймакса, Жаровиха, Кегостров и др. Герои сказок Писахова живут в основном в конце 19 – начале 20 века.

Главный герой – изумительный рассказчик Сеня Малина, прототипом которого был Семен Михайлович Кривоногов, по прозвищу Малина, живший в деревне Уйма. С ним Степан Григорьевич познакомился в 1928 году. Героями сказок являются односельчане Сени Малины, исторические личности, животные, явления природы, а иногда даже неодушевленные предметы быта и утварь.

Видимо, неслучайно появляется в сказках главный персонаж – Сеня Малина. Он душевно красив, душевно притягателен. Он умеет улавливать красоту жизни и красоту человеческих отношений. В образе Сени Малины раскрыта неумолимая тяга к художеству, постоянно живущая в народе. Весь строй души Сени Малины поэтичен. С.Г. Писахов наделил Сеню чувством красоты, которое присуще ему органически, так же, как органически свойственны ему и другие коренные черты поморов: душевная открытость, искренность, добротность во всех делах и поступках. (Приложение 2).

«Великим умельцем» называет Сеню Малину Ф. Абрамов «Всё он умеет делать… А песни, обыкновенные северные песни можно морозить да еще на продажу за море вывозить…», «Ну, а если непременно докапываться до родословной писаховского героя, то он, конечно же, из веселого племени русских скоморохов, тех бывалошных потешных людей, речевое искусство которых и по сие время дает себя знать в языке северян». [3, 85] О таких талантливых северянах упоминает и Б. Шергин: «Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством в традиционные формы устной поэзии – песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности». [6, 263]

Определить жанр сказки порой бывает довольно трудно: порой невозможно понять, волшебная это сказка, о животных, или бытовая? Сюжеты сказок тоже отличаются от традиционных и больше напоминают сценки из жизни обычного человека.

Об отношении автора к песне как нельзя лучше говорится в зачине сказки «Своя радуга»: «Ты спрашиваешь, люблю ли я песни?… Без песни, коли хошь знать, внутрях у нас потемки. Песней мы свое нутро проветривам, песней мы себя, как ланпой освещам. Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. … Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранье не терплю!» А в сказке «Морожены песни» С.Г. Писахов говорит о значении песни в жизни русского человека: «В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня – подмога, на гулянье – для пляса, в гостьбе – для общего веселья». Ну, а зимой морожеными песнями деревню украшали: «А девкам перво дело песни. На улицу выскочат…затянут песню старинну, длину, с переливами, с выносом!… Девки из мороженых песен кружева сплетут да всякие узорности. … На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. … Нарядней наше деревни нигде не было. Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!»

В течение жизни С.Г. Писаховым было написано чуть более 100 сказок. И во многих упоминаются песни, хороводы, пляски, а порой песня становится главным «действующим лицом» сказки. В названиях некоторых сказок встречаем слово «песня»: «Морожены песни», «Сила моей песни плясовой» или «пляшет»: «Девки в небе пляшут», «Пляшет самовар, пляшет печка». (Приложение 4).

Чаще всего в сказках Писахова встречается плясовая и хороводная песня – поют герои сказок веселые плясовые («Морожены песни», «Оглобля расцвела», «Месяц с небесного чердака», «Невеста»), пускается в пляс сам Сеня Малина («В одно время в двух гостях гощу») и его односельчане («Яблоней цвел»), водят хороводы и пляшут девушки с парнями («Девки в небе пляшут»), животные («Не любо – не слушай», «Мамай», «Сила моей песни плясовой») и даже домашняя утварь («Пляшет самовар, пляшет печка»). Любили в деревне Уйма и задорную частушку – («Морожены песни», «Яблоней цвел», «Кабатчик лопнул»). Помогала в труде артельная песня «Дубинушка» («Река уже стала»). Любили «затянуть», «завести» лирические протяжные песни («Морожены песни», «Мамай», «Своя радуга»), застольную («Как соль попала за границу»), причитания («Оглушительно ружье», «Гуси», «Лунны бабы»), колыбельную («Ветер про запас»).

Таким образом, Писахов словно помогает нам своими сказками сделать выводы об особенностях бытования песни у поморов: преобладали плясовые и хороводные песни, игровые и частушки, популярны были протяжные лирические песни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народные песни – наше культурное наследие, ценный памятник прошлого. Они запечатлели черты русского национального характера: задушевность, грусть и мягкий юмор, хлесткую насмешливость, любовь к труду и уважение к труженику, способность стойко переносить невзгоды и смелый протест против несправедливости. Русский человек предстает в наших песнях как человек богатой, щедрой души.

Народные песни и сейчас остаются образцом поэтического искусства для наших поэтов, многие из которых развивают традиции русской песенной культуры в своем творчестве. Для того чтобы произведение стало истинно народным, чтобы оно было принято средой, в которой живет ее автор-исполнитель, нужно, чтобы люди, окружающие его, запомнили песню и стали ее петь как свою, выражающую чувства, настроения, мысли всех членов данного коллектива, а в дальнейшем, быть может, и всего народа. Но чтобы сложить такую песню, нужно глубоко ощущать стиль, манеру, способ художественного выражения, распространенный в этой местности или в данной среде людей.

В среде поморов всегда ценили и поощряли талантливых людей. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал со своим бытом и укладом. Особым признанием пользовались на зверобойном, рыбном, лесном промыслах сказочники, певцы, сказители былин, а также женщины – слагательницы причетов, плачей, песен.

Песенному творчеству русского народа присуще большое жанровое разнообразие. В зависимости от особенностей содержания и формы различают трудовые (артельные и земледельческие), игровые, обрядовые, величальные, свадебные, семейно-бытовые, хороводные, плясовые, шуточные, удалые, исторические, протяжные лирические песни. Особыми видами музыкально-поэтического творчества являются плачи, причитания, колыбельные, детские припевы, эпические сказы, былины, духовные стихи, частушки, а также разнохарактерные наигрыши (по большей части песенные напевы с вариациями), исполняемые на народных инструментах. В зависимости от бытования в той или иной среде и условий исполнения среди старинных песен различают бурлацкие, ямщицкие, батрацкие, фабричные, рекрутские, солдатские, матросские, крестьянские и городские.

Жизнь фольклора продолжается. Я занимаюсь в ансамбле «Северная отрада», исполняю народные песни разных жанров и считаю, что являюсь достойной продолжательницей народных песенных традиций родного края, России. Только соприкасаясь с народным искусством можно сохранить живой самобытный фольклор Русского Севера…

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Гоголь Н.В. Собрание сочинений в шести томах, т.6. — Москва, 1953.

-

Горький А.М. О литературе. Литературно-критические статьи. — Москва, 1953.

-

Литературный Север: Книга для учащихся 5 – 8 классов / Сост. Л.С. Скепнер. – Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1995.

-

Писахов С.Г. Сказки; Очерки; Письма: [Сборник / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Б. Пономарева]. – Архангельск: Северо — Западное книжное издательство, 1985.

-

Сахарный Н. Степан Григорьевич Писахов. Биографическиий очерк. – Архангельское книжное издательство, 1959.

-

Шергин Б.В. Изящные мастера. – М., Молодая гвардия, 1989.

-

Энциклопедический словарь юного музыканта / Сост. В.В. Медушевский, О.О. Очаковская. — Москва, издательство «Педагогика», 1985.

-

Кононов А.Н. Поэтическая душа Русского Севера. [Электронный ресурс] / А.Н. Кононов // Русское искусство [сайт] – Режим доступа: http://www/rusiskusstvo.ru/themes/artist/a1336/ -Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЯ

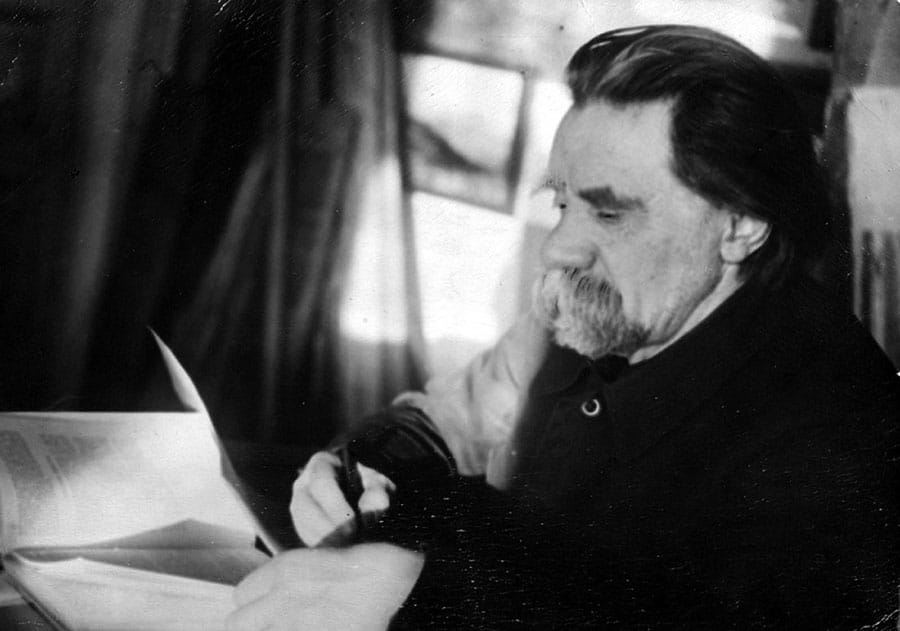

Приложение № 1

Портреты С. Г. Писахова

Приложение № 2

Иллюстрации к сказкам С.Г. Писахова

(Сеня Малина)

Приложение № 3

Жанры русских народных песен

Приложение № 4

Иллюстрации к сказкам С. Г. Писахова

Watch

Explore

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Сказки Верещагина

Сказки

·

161

Pins

7w

Collection by

Андрей Верещагин

Similar ideas popular now

Art

Bo Bartlett

Fairy Illustration

Audrey Kawasaki

Painting

Art

Art Background

Painting Art

Kunst

Paintings

Performing Arts

Painted Canvas

Drawings

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Bibimbap

Ethnic Recipes

Food

Essen

Meals

Yemek

Eten

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

City Photo

Aerial

Illustrations

Illustration

Art Education Resources

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Sydney Opera House

Building

Landmarks

Artist

Lib

Travel

Viajes

Antique Wall Clock

Antiques

Creative

Keyhole

Home Decor

Antiquities

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Venetian

Venice

Fairy Tales

Venice Italy

Artists

Fairytail

Antique

Decoration Home

Room Decor

Home Interior Design

Old Stuff

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Surrealist

Tickled

Illustrators

Whimsy

Rooster

Concept Art

Wonderland

Mermaid

El Arte en la Vida: Andrei Vereshchagin — Pintor Ruso

Novelty Christmas

Christmas Ornaments

Holiday Decor

Art School

Fine Art

Infancy

Life

Christmas Jewelry

El Arte en la Vida: Andrei Vereshchagin — Pintor Ruso

Tableware

Dinnerware

Tablewares

Dishes

Place Settings

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Flying

Christmas

Xmas

Navidad

Noel

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Harmony

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Vintage Images

Expedition

Wholesome

Ferris Wheel

Scenery

Fair Grounds

Concept

Fantasy

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

Globe

Speech Balloon

Андрей Верещагин

Сказки Верещагина

El Arte en la Vida: Andrei Vereshchagin — Pintor Ruso

Fantasy Rpg

Worldbuilding

,

Ace Of Hearts

Futurism

Finland

Conceptual Art

The ace of hearts, artist Vereshchagin Andrei

Aircraft Art

Fantasy Story

Dieselpunk

Belle Epoque

Illustrations Posters

Steampunk

Художник Андрей Верещагин

Miniatures

Dolls

Kinetic

Temp

Quick

Literatura

ГОРОД. Для декупажа. Распечатаю на любой бумаге.

Оксана Ващенко

Сказки Верещагина

Similar ideas popular now

Art

Robert Mcginnis

Vintage Library

Geek Art

Pulp Art

Lotus Pond

Pastel Art

Summer Fruit

Pencil Sketch

Summer Aesthetic

Botanical Art

Watercolor Paintings

Watercolour

Botany

Quick

Painting

Art

Art Background

Painting Art

Kunst

Paintings

Performing Arts

Painted Canvas

ALEX «Не любо, не слушай. Иллюстрация к произведению С. Писахова «Сказки»

Russian Folk

Russian Art

Russian Culture

Thinking Day

Pics Art

Student Art

Art Students

Cute Illustration

Graphic Image

баня, водка, гармонь и лосось… а больше нечем гордиться, посему и постер таков

Гора самоцветов — Налим Малиныч (Nalim Malinych) Поморская сказка

Kids Rugs

Illustration

Blog

Cards

Decor

Russia

Decoration

Kid Friendly Rugs

Blogging

Писахов, С.Г. Сказки. Художник Е. Шукаев. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. 1978 г

Color Posters

Poster Colour

Poster Prints

Russian Style

Russian Fashion

Comic Books

Comic Book Cover

Comics

Писахов, С.Г. Сказки. Художник Е. Шукаев. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. 1978 г

Character Design

Snoopy

Reading

Drawings

Books

Fictional Characters

Editorial Illustration Magazine

Children’s Book Illustration

Book Design Layout

Graphic Design Layouts

Creature Design

Linocut Prints

Cool Artwork

Drawing

Сообщество иллюстраторов | Иллюстрация Амир Амирханов — Сказки,Писахов. 2D, Графика, Книжная графика. Эстамп

Animals

Children Books

Children’s Books

Animales

Animaux

Речь! Степан Писахов «Морожены волки» в илл. Елены Базановой.

North West

Tales

Folk

Author

Ea

House

Popular

Писахов, Степан. Сказки. Ил. Шукаева Е. А. Архангельск: Северо-западное книжное издатеьство. 1979 г. : фотографии без категории

Aircraft

Aviation

Planes

Airplane

Airplanes

Plane

Писахов, Степан. Сказки. Ил. Шукаева Е. А. Архангельск: Северо-западное книжное издатеьство. 1979 г. : фотографии без категории

Писахов, Степан. Сказки. Ил. Шукаева Е. А. Архангельск: Северо-западное книжное издатеьство. 1979 г. : фотографии без категории

Antique Books

Vintage Books

Book Cover Art

Mad Max Book

Vintage Library

Robert Mcginnis

Transformers Art

Geek Art

Писахов, С.Г. Сказки. Художник Е. Шукаев. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. 1978 г

Kids’ Book

Book Pages

Illustrations

Classic Paintings

Art Boards

Paper Art

Childrens Books

Писахов, С.Г. Сказки. Художник Е. Шукаев. Архангельск: Северо-Западное книжное издательство. 1978 г

Teddy Bear

Novelty Christmas

Christmas Ornaments

Toys

Holiday Decor

Characters

Activity Toys

Степан Писахов, Сказки Сени Малины.

Fairy Tales

Behance

Fairytail

Forks

Adventure Movies

Stepan Pisakhov fairy tale / Степан Писахов «Сказки» on Behance

Illustration Art

Степан Писахов » Сказки Сени Малины «.Иллюстрации художника Дмитрия Трубина.

Цели:

- познакомить с личностью северного сказочника

С.Г.Писахова, - расширить представление о его литературном

творчестве, - заострить внимание на особенностях его

сказочного творчества, поэтике его произведений.

Оборудование:

- Портрет С.Г. Писахова

- Презентация картин С.Г. Писахова

- Викторина по сказкам С.Г.Писахова

- Выставка книг С.Г.Писахова

- Иллюстрации к сказкам С.Г.Писахова

1) Вступление.

Чтение высказывания писателя В. Лидина, близко

знавшего Писахова:

“Степан Григорьевич Писахов был поистине

поэтической душой Севера: он знал его палитру,

его музыкальную гамму, его говор, лукавство

народной речи, мужественный склад помора – всё,

что составляет самую глубокую природу северного

края…

По существу, для Севера Писахов был примерно

тем же, чем Бажов для Урала. В его шкатулке –

пусть не малахитовой, а из северных валунных

пород – хранились сказки и легенды, лёгкие,

озорные, вместе с тем передававшие самые

заветные думы народа”.

— Что вы знаете о С.Г.Писахове?

— Какие его произведения вам знакомы?

2) Биографическая справка.

С.Г.Писахов (12 окт. 1879 – 1960) прожил в

Архангельске всю жизнь и любил повторять, что

“родился в той комнате, в которой живёт до сих

пор”, в доме по ул. Поморской, принадлежащем его

отцу.

Отец, ювелирных дел мастер, приехал в

Архангельск из Белоруссии. Мать была местной, с

Пинежья.

С детства Писахов хотел стать художником, но

отец считал, что “и без художников люди

проживут”, и не поддержал стремлений сына.

Хотя творческая биография Писахова сложилась

так, что сначала он завоевал известность как

талантливый живописец, певец северной природы.

Ещё до революции картины Писахова

экспонировались в Москве и Петербурге. (См.

приложение 1)

В 1902 г. Он поступил в художественное училище в

Петербурге. В 1905 г. его за вольнодумство

исключили из училища и лишили права продолжать

художественное образование в России, он два года

путешествовал по дальним странам: Греция и

Италия, Франция. Именно вдали от родины Писахов

понял, что не может жить без Севера.

Охоту к перемене мест Писахов сохранил до

глубокой старости, но отныне путешествовал

только по Северу, чаще всего ходил в Арктику: на

Новую землю, в Карское море, на Землю

Франца-Иосифа. Он исходил вдоль и поперёк весь

северный край: Печору, Пинегу, Онегу, Мезень.

Писахов изучил быт и культуру Севера, как никто

другой знал старинные обычаи и обряды, запоминал

легенды и сказки.

В Архангельске Писахов был заметной фигурой,

его считали “достопримечательностью” города.

Когда он шёл по улице, архангелогородцы узнавали

знаменитого сказочника:

“Был он приземист и широкоплеч. Лицо густо

заросло бородой, кустистые свисающие брови

прикрывали глаза. Из-под старомодной с широкими

полями чёрной шляпы ниспадала грива седых

волос”.

Дети нисколько не боялись его, приходили к нему

в дом на улице Поморской целыми классами – “за

книжками”. И он дарил им свои “сказки”, сколько

экземпляров находилось.

Писахов почти 25 лет проработал в школе.

Преподавал рисование с 1928 года в 3, 6, 15 школах г.

Архангельска.

Наиболее известные его картины:

- “Сосна, пережившая бури”

- “Серебристый день”

- “Берег Белого моря”

- “Прибрежные сосны”.

Первая сказка “Не любо – не слушай” была

опубликована в 1924 году в сборнике “На Северной

Двине”.

- В 1932 году Писахов послал сказки в Москву в

журнал “30 дней”, где они попали к писателю

Лазарю Лагину. И затем в течение нескольких лет

сказки Писахова издавались в этом журнале. - В 1938 г. вышла целая книга сказок.

- В 1939 г. Писахов был принят в Союз писателей.

3) Викторина “Откуда эти строки?”

- “Спи – отдыхай” (“Как поп работницу

нанимал”) - “В стары годы морозы были градусов на 200-300. На

моей памяти доходило до 500. старики сказывают –

до 700 было, да мы не очень верим”. (“Морожены

песни”) - “Просто дело – снег уминать книзу: ногами топчи

и всё тут. Я вот кверху снег уминаю”.

(“Снежны вехи”) - “Я долго не думал. Столкнул баню углом в воду,

в крышу воткнул жердину с половиком – вышла

настоящая мачта с парусом”. (“Баня в море”) - “На что волки вредны животные, а коли к разу

придутся, то и волки в пользу живут”.

(“Морожены волки”) - “Выспался я во всю силу, проснулся, ногами в

поветь упёрся и потянулся лёгкой потяготой. До

города вытянулся – до города не сколь далеко,

всего 18 вёрст”. (“Брюки 18 вёрст длины”) - “Дома за мужа взялась, и пилила, и пилила. В

мужике сквозна дырка засветилась”.

(“Перепилиха”) - “ Вот приехала к нам городска кума Рукавичка,

она привередлива была, важничала; чаю не пила,

только кофей, и первы 18 чашек без сахару”.

(“Сахарна редька”) - “Верёвка деревню удержала, по берегу вытянула.

Так теперь и стоит. Не веришь – сходи проверь.

Пока с одного конца до другого дойдёшь, не раз ись

захошь”. (“Угольно железо”) - “ У меня вот ружьё, тоже своедельно – ствол

калибру № 2. Как бы ещё чуть пошире, я бы в ствол

спать ложился. А так в ём я сапоги сушил, провиант

носил”. (“Оглушительно ружьё”) - “Я разгорячился! Да так разгорячился, что бок

ожгло! Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с

водой была, так вода от моей горячности

вскипела.” (“Морожены волки”)

4) Общая характеристика сказок С. Писахова.

а) Сказки о севере – Писахов прекрасно знает и

горячо любит свой суровый архангельский край.

б) Обозначено место действия почти всегда

точно. Большинство сказок имеет один и тот же

адрес: деревня Уйма, что в 18 верстах от

Архангельска.

в) Основной герой его сказок – народ.

г) Сказки Писахова передаются от лица

подставного рассказчика, весёлого балагура

Малины.

Сеня Малина – крестьянин деревни Уйма. Это

человек бывалый, мастер на все руки: он и пахарь, и

рыбак, и охотник; И в Москве, и в Питере был, и

против французов и турок воевал, и по многим

морям путешествовал.

Из его рассказов узнаём, что живёт он как все

мужики, “обнакновенно”, что и “жона” у него, как

у всех, “справная”, с которой “спорить – время

терять”, что детей у него “семеро на лавке, пять

на печи”.

Сеня Малина хорошо знает крестьянскую жизнь,

знает все нужды мужика, его думы и чаяния.

Сердце Малины согрето любовью к родному краю,

который “и в старо время был самолучшим”. Малина

влюблён в родную деревню и твёрдо уверен, что

были бы мужики “первеющими богатеями”, если бы

“злыдни” проклятые, чиновники, урядники да попы

не грабили народ.

д) Образ Сени Малины имел реальный прототип. Имя

героя не выдумано. В деревне Уйма жил весёлый

сказочник Семён Михайлович Кривоногов, по

прозвищу Малина.

“С Сеней Малиной я познакомился в 1928 г. Жил

Малина в деревне Уйма, в 18 километрах от города.

Это была единственная встреча. Старик

рассказывал о своём тяжёлом детстве. На прощание

рассказал, как он с дедом “на корабле через

Карпаты ездил” и “как собака Розка волков

ловила”. Умер Малина, кажется, в том же 1928 г.”(Писахов)

е) О чём же повествует Малина?

Ведёт разговор о делах житейских, будничных:

об охоте, о рыбном промысле, как новую дорогу

вешил, как новую шубу себе шил.

Вот тут и начинаются сказки: быль переплетается

с небылью, самые обыденные факты с самыми

удивительными вымыслами.

ж) Сказки Писахова оригинальны по форме. Их

нельзя подогнать ни под одно деление сказок.

Эти сказки одновременно и волшебные, и

сатирические, и исторические, и бытовые, и

авантюрные; в них действуют и люди, и животные, и

конкретные исторические лица (Наполеон, Мамай…)

Одного нет: нечистой силы, чертей и ведьм, ибо не

верит Малина ни в бога, ни в чёрта, а верит только

во всемогущие руки свои да в крепкий разум.

з) Оригинален художественный мир сказок:

— характерная поморская лексика

— много сравнений

— преувеличений…

5) Пересказ подготовленных фрагментов сказок

учащимися.

Д/З:

- составить словарь сказок Писахова (выписать не

только слова и их значения, но и пример

употребления слова), - выполнить иллюстрации или составить викторину

по сказкам. - сочинить сказку.

Приложение 1

Приложение 2

Степан Писахов — биография

Степан Григорьевич Писахов — русский писатель-сказочник, художник, этнограф описывал жизнь поморов.

Степан Григорьевич искал «Божью правду», путешествовал по русским городам с паломниками, отправлялся в дальнее путешествие на Арктический север, побывал в Египте и Иерусалиме, Сирии и Турции, где получил разрешение рисовать в любом городе. Выставлял свои работы в Риме, но вернувшись на родину, в родной Архангельск сказал: «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берёз? А летние ночи, полные света без теней — это так громадно по красоте…»

Детство и юность

Отец Степана был еврей и звали его Год Пейсах, он был мещанином в Шкловском обществе, Могилёвской губернии. Позднее он крестился в православии, и получил новое имя Григорий Михайлович Писахов. Отчество ему дал его крёстный отец. Там же в Архангельске Григорий Михайлович и нашёл себе жену, ею стала Ирина Ивановна Милюкова из семьи староверов.

Занимался купец Писахов, как он сам говаривал «я золотых и серебряных дел мастер», попросту говоря был ювелиром, и имел свою мастерскую и свой небольшой магазинчик. В доме у купца имелась прислуга и подмастерье.

Степан Григорьевич родился 13 октября 1879 года, о чём записано в метрической книге. В семье купца Писыхова было пятеро детей, старший сын Павел, который впоследствии уехал в Америку, Степан, и трое дочерей: и Таисия, Евпраксинья и Серафима.

Маленького Степана окружала атмосфера староверческой жизни. Дома часто звучали песни и псалмы, духовные стихотворения и сказания. И это народное творчество дало особое направление в духовном развитии ребёнка. С раннего детства у Степана проявилась способность к рисованию, но отец пресекал попытки мальчика серьёзно заняться живописью. Григорий Михайлович боялся, что и Степен, как и его старший брат подастся в художники самоучки и сбежит из дома.

Немного позднее Писахов, в знак уважения к своему религиозному воззрению написал картину «Место сожжения протопопа Аввакума в Пустозерске». Отец тщетно старался привить Степану любовь к семейному ремеслу. Он часто говорил ребёнку, что нужно иметь такую профессию, которая нужна людям, а вот без живописи все нормально проживут. Так же отец не поощрял любовь к чтению. Маленький Степан ночами, за кроватью читал книги. Юному Пихасову очень нравился Мигель де Сервантес, особенно его произведение «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Возможно именно эта книга подтолкнула молодого человека к побегу из дома.

В гимназии Степан Григорьевич не учился, он закончил только училище. Уход из дома на тот момент виделись ему единственным способом вырваться из-под строгой опеки родителя. Он направляется на Соловки, затем в Казань, где пытается поступить в художественную школу, а позже он приезжает в Петербург и там ему улыбнулась удача, его зачисляют в Художественное училище.

Отец смирился с выбором сына, и стал понемногу, всего по 10 рублей в месяц высылать деньги из Архангельска. Жить на эти средства было чрезвычайно трудно. О полуголодном существовании можно догадаться по названию его воспоминаний, которые были написаны молодым художником в то время «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Наступил 1905 год, в стране развиваются революционные события, и за свои высказывания против самодержавия его исключают из училища.

На его имя был выписан запрет на обучение в России, денег на выезд и обучение за границей у него не было. Степан Григорьевич, попал в сложную ситуацию ещё и потому, что у него не было документа об образовании, и о праве занимать учительскую должность.

Путешествия и поиски себя

И Степан Писахов отправляется путешествовать он посещает Новгород, в 1905 году арктический север Новую землю. И всё это время его верный спутник — это мольберт. Позднее Писахов посещал Север не менее 10 раз, и всегда с восхищением отзывался о коренном населении и красотах природы.

Затем он посещает страны Средиземноморья, попадает в Иерусалим, Египет, пишет картины в Турции и Сирии. И в 1907 году возвращается в Петербург, устраивается в мастерскую художника Якова Гольдблата. А уже летом того же года отправляется к Карскому, а затем и к Белому морю, с посещением Печеры и Пинега. Итогом этого путешествия стали два цикла его работ «Северный лес» и «Старые избы». Помимо этих картин он пишет этнографические зарисовки.

В 1909-1910 года Писахов проводит в Париже, и занимается в Свободной академии художеств. Затем в Риме он проводит выставку, его полотна просто потрясли зрителей «серебряным сиянием». И возвращается к себе на родину в Архангельск. Но самым памятном для Писахова стало путешествие в 1914 году, когда он принял участие в поисках Георгия Седова, на корабле «Св. Фока».

Могут быть знакомы

Признание

В 1910 году в Архангельске была организована его выставка «Русский север», на которой он представил публике около двухсот своих полотен. А в 1911 году 60 его картин на праздновании 200-летия Царского села. За его работы, показанные в Архангельске его наградили Большой серебряной медалью. На одной из выставок он познакомился с Ильёй Репиным, который очень лестно отозвался о его творчестве.

В 1915 году с началом первой мировой войны Степана Григорьевича призывают в армию, он проходит службу ратником ополчения в Финляндии, затем его переводят в Крондштат. В 1918 году он демобилизовался и вернулся в Архангельск. И впервые Писахов серьёзно берётся за перо. Он начинает писать очерки и сказки, воссоздавая своих современников. Его первые публикации были в газете «Северное утро».

В 1919 году в том же издании он печатает очерки «Первый день боя», «На фронте» и «В. Н. Давыдов на фронте», в которых он описал события, которые происходили на линии фронта, об белогвардейских офицерах и солдатах, которые сражались с «красными».

Позднее в 1920 году, когда Архангельск стал «красным», ему не раз вспоминали его поддержку белой армии. Но Степан Григорьевич выработал определённую форму поведения, «только чтобы дали работать творчески в новых условиях».

В 1924 году он публикует первую сказку, которая имела название «Не любо — не слушай…». В 1927 году альманах «Советская страна» печатает его северные сказки. Позднее в печать его произведений брала газета «Волна» и «Правда Севера». Его сочинения пришлись по вкусу маленьким читателям, но он по-прежнему не мог издать полноценный сборник. Только в 1935 году он смог опубликовать в журнале «30 дней» несколько своих сказок, собственно после этой публикации к нему приходит известность. И в 1938 году он издаёт свою первую книгу в Архангельске.

В 1939 году уже будучи шестидесятилетним мужчиной его принимают в Союз советских писателей. Во вторую книгу, которая была издана в 1940 году вошли 86 его сказок. Во время войны, писатель и художник находился в Архангельске. Он часто выступал в госпиталях, и делил с близкими тягости тыловой жизни.

По окончании войны Писахов принёс в Архангельское издательство написанную им рукопись, которая содержала более ста сказок, но по прошествии двух лет они издали малюсенькую брошюру с десятью произведениями. И только в 1957 году он наконец издаётся в Москве, книгу оформлял художник Иван Кузнецов, издание получилось очень красочное. И только теперь Писахов получил всесоюзную известность.

Смерть

Свои последние годы жизни он провёл в Архангельске. Когда его спрашивали о возрасте сказочник непременно шутил, что в субботу будет 500 лет, а также упоминал, что собирается дожить до 2000 года. Об этом он и написал свою последнюю сказку в 1959 году.

Умер Степан Григорьевич весной 1960 года. Похоронили его на Ильинском кладбище Архангельска.

В его родном городе, в 2000 году, ко дню 120-летия художника, был открыт музей Степана Писахова, в доме, который принадлежал семье Писаховых. Там выставлялись картины художника и сохранился быт того времени. Но затем дом был поставлен на реконструкцию, а его картины стали выставляться в музее Русской классической живописи. В 2021 году дом-музей Писахова будет вновь открыт. А в 2008 году было открытие его памятника.

Сказки

- Не любо — не слушай

- Северно cияние

- Звездный дождь

- Морожены песни

- Баня в море

- Белы медведи

- Брюки восемнадцать верст длины

- Медведь от поповского нашествия избавил

- Ветер про запас

- На Уйме кругом света

- Из-за блохи

- Лётно пиво

- В реке порядок навел

- Как уйма выстроилась

- Яблоней цвел

- Оглушительно ружье

- Гуси

- Перепилиха

- Пирог с зубаткой

- На треске в море гуляю

- Белой медведь

- Чайки одолели

- Артелью работал, один за стол садился

- Как наряжаются

- Кабатчиха нарядилась

- Громка мода

- Уйма в город на свадьбу пошла

- Свадьба

- Морожены волки

- Своим жаром баню грею

- Моей горячностью старушонки нагрелись

- Ледяна колокольня

- Ледяной потолок над деревней

- Налим Малиныч

- Трюм

- Сахарна редька

- Вскачь по реке

- С промыслом мимо чиновников

- Белуха

- Кислы шти

- Дрова

- Своя радуга

- Рыбы в раж вошли

- Пляшет самовар, пляшет печка

- Сила моей песни плясовой

- Зажигалка

- Снежны вехи

- Река уже стала

- Апельсин

- Франт и франтиха

- Чтобы всего себя не разбудить

- В одно время в двух гостях гошшу

- Зеленая баня

- Самоварова семья

- Бабы разговаривают

- Модница

- Подруженьки

- Как купчиха постничала

- Собака Розка

- Поросенок из пирога убежал

- Угольно железо

- Сладко житье

- Пряники

- Царь в поход собрался

- Девки в небе пляшут

- Мобилизация

- Наполеон

- Мамай

- Министер и медведь

- Железнодорожной первопуток

- Письмо мордобитно

- Поп-инкубатор

- Проповедь попа Сиволдая

- Река дыбом

- Месяц с небесного чердака

- Лунны бабы

- Как я чиновников потешил

- Инстервенты

- Стерлядь

- Соломбальска бывальщина

- Как соль попала за границу

- На корабле через Карпаты

- За дровами и на охоту

- Как поп работницу нанимал

- Как парень к попу в работники нанялся

- Лень да Отеть

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Хоть я в Томске и давно уже живу, но все же посещает меня иногда грусть и тоска по своим родным краям. Скучаю, тянет. А когда тянет вариантов два: или поехать на родину или прикоснуться к родным вещам, людям, пусть и виртуально. Но как оказалось, приезжая на родину, я не получаю того заряда и удовлетворения. Жизнь меняется и родные места кажутся уже не такими как в детстве. И я поняла, что тоскую я по конкретным людям, вещам, обстановке и настроению. А чтобы это воссоздать — ездить не обязательно. И я стала перебирать все в памяти: что дает мне максимальное ощущение комфорта и радости, когда я думаю о доме.

Вот следующий пост — об этом.

Этот человек был частью моей архангельской жизни. Я выросла на его книжках, с его героями сказок, а теперь я открываю его и как удивительнейшего человека (но об этом позже). Его сказки были неразрывной частью моего детства, и только теперь я понимаю — насколько органично они вписывались туда. Как будто сказки — но это не сказки, это сушшая правда, вот люди не дадут соврать.

Кто не знает сказок Степана Писахова? А кто не видел мультфильмов по его сказочкам? Морожены песни, Перепелиха и т.д…

Всем кто не знает сюда:

К слову сказать, на мой вкус именно Леонов лучше всех озвучил эти сказки. Есть возможность сравнить — ниже другой вариант озвучания сказок Писахова.

http://www.skazka.mrezha.ru/frame.htm?/art/pisahov.htm

http://predanie.ru/audio/audioknigi/Stepan_Pisakhov/ — аудио сказок Писахова с пластинки 1978 года.

А я расскажу Вам про самого автора, удивительного человека.

Степан Григорьевич Писахов

(13 (25) октября 1879 — 3 мая 1960)

Степан Писахов бессмертен. Дело не просто в том, что его сборники сказок издаются, а картины экспонируются. Важнее другое: каждый северянин, читавший Писахова, смотрит на свой край писаховскими глазами. Не гранитным монументом и официальным почтением обеспечено писаховское бессмертие, а его повседневным присутствием в нашей жизни. Чего, казалось бы, хорошего в нашей бесконечной темной зиме, а вспомнишь, как весело приносить домой охапки северного сияния или перекидываться на улице мороженым словом приветным — и не так тяжело зимовать.

К сказителям на Севере всегда относились с огромным уважением. Во время промысла сказителям выплачивали два пая: один – за участие в промысле, другой – за сказывание. Пережить северную ночь, которая длится полгода, без сказки, наверное, было бы очень трудно.

Отвечая на вопрос о том, где он родился, Писахов в одном из писем объясняет: «Родился в Архангельске в той самой комнате, где теперь моя мастерская. Если старый план Архангельска перечеркнуть вдоль и поперек, то в перекрестке, в центре, — дом — место, где я родился».

Писахов – удивительный сказочник. Нет для его героя Сени Малины невозможного. Захочет – пиво на звездном дожде сварит. Захочет – на бане в море за рыбой пойдет. Надо будет – из болота на ружье выстрелится. Или на Луну с помощью самовара улетит да там от рук злющих «лунных баб» чуть не погибнет.

Необычно принимали Писахова в 1939 году в Союз советских писателей. Писаховские тексты оказались в руках у Фадеева и Караваевой. И вместо того чтобы обсуждать, как полагается, достоинства и недостатки этих текстов, они принялись, перебивая друг друга, читать сказки одну за другой. Не могли остановиться. А слушатели помирали со смеху, чуть ли не сползая на пол.

Его язык чист, первозданен. В этом языке дышат века. Именно так, наверное, говорили новгородцы, четыреста или пятьсот лет назад обживавшие побережье Белого моря.

Раньше, говорят, любой школьник мог показать приезжим, где живет сказочник Писахов. Почтальоны безошибочно приносили письма с адресом «Архангельск, Писахову». Все гости города спешили первым делом посетить его дом (Поморская, 27). Бывали здесь известные на весь мир полярники, ученые, писатели.

Человека, будто вышедшего из глубины веков, трудно представить розовощеким юношей. Для него есть привычный образ – образ старика. Но у этого старика часто оказываются молодыми глаза. Так было и с Писаховым. Его все вспоминают стариком. Вспоминают его брови – страшные, взъерошенные, сердитые (а в глазах – лукавинка, а в бороде добрая усмешка).

Отец писателя Год Пейсах, мещанин Шкловского общества Могилевской губернии (Белоруссия) крестился, стал Григорием Пейсаховым, получил отчество Михайлович от крестного отца архангельского мещанина Михаила Прохорова. Здесь он женился, записался в купеческую гильдию. Евреи, записываясь в состав купечества, получали право повсеместного жительства, вне зависимости от так называемой черты оседлости (110 км от столичных городов). Согласно материалам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в семье 49-летнего купца были жена Ирина Ивановна, 45 лет, сын Степан 17 лет и дочери Таисья, Серафима и Евпраксинья, соответственно 18, 13 и 11 лет. Свое основное занятие купец определил как «Золотых и серебряных дел мастерство», а побочное — «торговля разными хозяйственными принадлежностями». На деле это означало, что Григорий Михайлович имел ювелирную мастерскую и небольшой магазин. В семье купца работали три человека прислуги: экономка, кучер и кухарка. Кроме того, Г. Писахов содержал подмастерье и одного ученика.

Ирина Ивановна, мать Писахова, была дочерью писаря конторы над Архангельским портом Ивана Романовича Милюкова и его жены Хионии Васильевны. Хиония Васильевна была староверкой, «строга и правильна в вере». Душа художника и сказочника С.Г. Писахова вылепилась в раннем детстве под влиянием двух противоположных стихий: устремление к Царю небесному материнской старообрядческой веры и отцовской жаждой практического устроения на земле зажиточной жизни. Рос мальчик в атмосфере староверческих правил жизни. Знакомство с песнями, псалмами и гимнами религиозно-сектантской поэзии давало уму особое направление. «Соединение Бога с человеком, земного с небесным… отождествление человека с Богом — какое широкое поле для фантазии!» — писал историк раскола И.М. Добротворский. Не удивительно, что герой Писахова может передвигать реки, ловить ветер. О причастности своей к «роду староверскому» Писахов никогда не забывал.

Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и граверным делам. Когда вслед за старшим братом Павлом, художником-самоучкой, Степан потянулся к живописи, это не понравилось отцу, который внушал сыну: «Будь сапожником, доктором, учителем, будь человеком нужным, а без художника люди проживут». «Чтение преследовалось», — вспоминал Писахов. Тайком забирался под кровать с любимой книгой и там читал. Огромное впечатление произвела книга Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Она подогревала желание Писахова убежать из-под опеки отца. Сам Писахов был похож чем-то на Дон-Кихота. Наверное, своей любовью к добру и справедливости, неприятием неправды и человеческой черствости. Всю свою жизнь он искал царство «искренних, простых отношений».

В гимназию Писахов не попал (по возрасту), окончил всего лишь городское училище и то с запозданием. Бегство и странничество виделось ему единственным выходом из тисков домашней жизни, и после окончания городского училища в 1899 г. он устремляется вначале на Соловки, потом поступил на лесозавод рубщиком («заработал за лето 50 руб.»). Потом — Казань, попытка поступить в художественную школу. Попытка оказалась неудачной, в 1902 г. он уезжает в Петербург и поступает в художественное училище барона Штиглица (училище технического рисования и прикладного искусства, ныне училище им. Мухиной). Наиболее способные ученики могли получить дополнительную подготовку по станковой живописи и ваянию. Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, и он несколько лет занимался живописью под руководством академика А.Н. Новоскольцева.

На получаемые из дома ежемесячные 10 руб. Писахов на протяжении 3-х лет влачит полуголодное существование, овладевая в училище профессией учителя рисования и художника-прикладника, а на занятиях в частных школах — живописью. О трудностях, которые он пережил в Петербурге, можно судить по названию воспоминаний, которые не завершил: «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Но Писахов не унывал: много читал (полюбил Достоевского), ходил в музеи и театр.

В 1905 г., не закончив курс обучения, Писахов вместе с большой группой студентов уходит из училища (за выступление с речью против самодержавия был исключен без права продолжения художественного образования в России). Не имея на руках диплома о праве занятия учительской должности (аттестат был выдан в 1936 г.), лишенный всяческих источников существования Писахов готов признать ошибочным свой выбор пути художника. Обращается к поиску «божией правды», сначала у святынь Новгорода, а позднее, летом 1905 г. — на арктическом Севере («мир только что создан»).

Новая Земля, становище Малые Кармакулы. Не расставался с мольбертом.

С сочувствием отнесся к ненцам — добрым, наивным и бесхитростным обитателям Новой Земли. Писателя поразили их сказки про людей, «которые только любят и не знают ни вражды и ни злобы… Если они перестают любить, сейчас же умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса».

Какой-то полярный исследователь написал: «Кто побывал в Арктике, тот становится подобен стрелке компаса — всегда поворачивается на Север». Только на Новую Землю Писахов плавал не менее 10 раз, последний в 1946 г.

Поиск божественной «солнечной теплоты», которая могла бы возродить в человеке духовную природу, Писахов начинает в Арктике и продолжает осенью того же 1905 года в странах средиземноморья, куда попадает с толпой паломников. «Там, думал, увижу самое прекрасное на земле!» Осенью 1905 г. попал в Иерусалим, остался без гроша. Был писарем у архиерея в Вифлееме. Получил разрешение у турецких властей — на право рисовать во всех городах Турции и Сирии. Потом Египет. Мать высылала 10 руб. в месяц в очередной пункт назначения. Писахов был аскетически неприхотлив и верил в людей. В трудную минуту — выручали. На пароходе от ледяного ветра его укрыл буркой старый болгарин, в Александрии ограбили — русский эмигрант накормил, дал в долг. Почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств в Париже. В Риме выставил свои работы, они потрясли зрителей серебряным сиянием («север дает»).

Вернулся домой в Архангельск. «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берез? … А… летние ночи, полные света без теней — это так громадно по красоте…».

Три зимы после путешествия на юг 1907-1909 гг. Писахов провел в Петербурге в мастерской художника Я.С. Гольдблата. Избежал увлечения модернизмом (весьма скромная дань: «Сны» и «Церковь, путь к которой потерян»). Летом — Карское море, Печора, Пинега и Белое море. Из поездок по Пинеге и Печоре привез 2 цикла: «Северный лес» и «Старые избы». «Старые избы» — небольшая часть огромной работы, проделанной Писаховым для увековечения памятников северной архитектуры. Все в сумрачных серо-коричневых тонах. К ним присоединяются и обширные этнографические зарисовки.

В 1982 г. С.Н. Марков, писатель, историк-краевед, издал летопись самых знаменитых путешественников России, в которую по праву вошел Писахов. Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в 1906 г. по Карскому морю на корабле «Св. Фока», участие в 1914 г. в поисках Георгия Седова, исследование земли саамов, присутствие при основании первых станций радиотелеграфа на Югорском Шаре, Маре-Сале и острове Вайгач. Все увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме.

Очень любил бывать на Кий острове (Белое море).

В его картинах беломорского цикла — ощущение бесконечности мироздания. Природа раскрывается перед человеком, сливается с его существом. Кажется, что главная тема этих картин — тишина, рождающая творческую сосредоточенность. Картины просты по сюжету: камни, берег моря, сосны. Особый свет: серебристый зимой и золотисто-жемчужный летом. Удивляет умение показать бесчисленное множество оттенков белого.

В 1910 г. в Архангельске проходила выставка «Русский Север». Писахов принял самое активное участие в организации её художественного отдела и выставил более двухсот своих картин. 60 работ Писахова были представлены на Царскосельской юбилейной выставке 1911 года, посвященной 200-летию Царского Села. В 1912 г. за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его картины экспонируются на «Выставке трех» (Я. Бельзена, С. Писахова, И. Ясинского) в Петербурге в 1914 г. Художник был тогда в расцвете своих творческих сил. Возможно, на одной из этих выставок и произошел его разговор с художником И. Репиным, о котором он упоминает в письме искусствоведу М.В. Бабенчикову (1956 г.): «На выставке Илья Ефимович (Репин) хорошо отнесся к моим работам. Ему особенно понравилась «Сосна, пережившая бури» [в настоящее время картина, к сожалению, утеряна]. Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты. «Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить». Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я … не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать».

Первая мировая война прервала художественную деятельность Писахова. В 1915 г. он был призван в армию, служил ратником ополчения в Финляндии, а в 1916 г. был переведен в Кронштадт. Здесь его застала февральская революция. С первых дней работал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов, оформлял первомайскую демонстрацию (1917 г.), выступал с докладами перед солдатами и матросами.

После демобилизации 1918 г. вернулся в Архангельск. Заряд творческой энергии, от рождения заложенный в Писахове, был столь велик, что одного увлечения живописью уже казалось недостаточно для полного выражения индивидуальности. Писахов берется за перо. Впервые записывать свои рассказы Писахов стал ещё до революции по совету И.И. Ясинского — писателя, журналиста, известного как редактор журналов «Беседа» и «Новое слово». Тогда эта попытка закончилась неудачей. Теперь Писахов решил попробовать свои силы в жанре очерков («Самоедская сказка» и «Сон в Новгороде»), где воссоздает портреты современников. Оба эти очерка были опубликованы в архангельской газете «Северное утро», которая издавалась поэтом-суриковцем и журналистом М.Л. Леоновым. В мае 1918 г. последовал арест М.Л. Леонова и закрытие газеты. Эти события не могли не вызвать у местной интеллигенции чувство внутреннего протеста.

В июне 1918 в Архангельске открывается персональная выставка Писахова. А 2 августа в Архангельск вошли интервенты. «Население встречало с энтузиазмом проходившие части». (Из воспоминаний С. Добровольского, возглавлявшего в те годы военно-судебное ведомство Северной области). В числе народа, стоявшего на парадной пристани Архангельского порта, был и С.Г. Писахов. В то время он желал видеть в городе не диктатуру большевиков, а объединение всех демократических сил.

На первых порах интервенты пытались заигрывать с населением, представляя себя защитниками демократии. Временное правительство Северной области терпимо относилось к творческой интеллигенции, яркими представителями которой были Л. Леонов, Б. Шергиным и С.Писахов. Они имели возможность устраивать выставки картин, публиковались в газетах, выпустили сборник «На Севере дальнем». Все трое не подозревали, что ситуация может резко измениться и их творческая активность будет расценена как пособничество «белым».

В ночь на 19 февраля 1920 г. в Архангельск вступили части Красной Армии. Л. Леонов сразу же покинул Архангельск, перебрался на юг России; Б. Шергина пригласили в Москву в Институт детского чтения; Писахов же не в силах был покинуть родной дом и любимый Север. Он чувствовал, что Архангельск, особенности родного края делают его личностью, именно творческой личностью. Больше всего на свете он любил этот свой дом. Ему оставалось только одно — найти форму поведения, позволившую бы выжить и сохранить творческое лицо в условиях власти, которая никогда ничего не забывала и не прощала. Но через много лет, когда он был уже известным сказочником и художником, нашлись все же люди, которые из зависти или по другой какой причине стали писать пасквили во все инстанции и способствовали тому, чтобы «белогвардейское» прошлое прочно укрепилось за Писаховым.

Тогда, в 1920-м, после освобождения Архангельска войсками Красной Армии Писахов начинает активно работать. В 1920 — 1921 гг. он подготовил 5 своих выставок. Губисполком поручает ему приведение в порядок музеев Архангельска. По заданию московского Музея Революции делает зарисовки мест боев с интервентами на Севере, а для Русского музея — зарисовки памятников архитектуры на Мезени и Пинеге. Осенью 1920 г. участвует в комплексной экспедиции в Большеземельскую тундру.

В 1923 г. Писахов ведет сбор материалов для этнографической экспозиции Севера на первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке в Москве.

В 1927 г. его картина «Памятник жертвам интервенции на о. Иоканьга» занимала центральное место на всесоюзной выставке «10 лет Октября», за неё он был премирован персональной выставкой, состоявшейся через год в Москве. Две его картины были приобретены ВЦИКом и помещены в кабинете М.И. Калинина.

Но особую известность С.Г. Писахов снискал как автор изумительных, поистине неповторимых сказок. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка «Ночь в библиотеке» мной была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо — не слушай…» появилась в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине», издаваемом архангельским обществом краеведения. По своему характеру она так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Б. Шергина и А. Покровской, сотрудников московского Института детского чтения. Именно их поддержка помогла Писахову найти свой путь в литературе. Сказка «Не любо — не слушай» стала тем материнским ложем, из которого вышли ставшие знаменитыми «Морожены песни», «Северно сияние», «Звездный дождь».

Писахов сразу нашел удачный образ рассказчика (Сеня Малина из деревни Уймы), от лица которого и повел повествование во всех своих сказках. Сказки также публиковались в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера».

Памятник Сене-Малине на улице Архангельска. Чумбаровка.

Но пробиться на страницы столичных журналов Писахову долгое время не удавалось. Лишь в 1935 году он сумел опубликовать несколько своих сказок в журнале «30 дней». Они вышли в 5 номере журнала под заголовком «Мюнхаузен из деревни Уйма». Теперь Писахов уже не терзался сомнениями по поводу «писать или бросить». «Когда сказки стали появляться в «30 дней», меня как подхлестнуло». За короткое время (1935 — 1938 годы) этот популярный журнал Союза писателей опубликовал более 30-ти сказок Писахова. Словом, открыл сказочника именно этот журнал. Публикации в «30 дней» ускорили издание первой книги Писахова, которая вышла в Архангельске в 1938 г. А вскоре появилась и вторая книга (1940 г.). В эти книги вошло 86 сказок. Сказки Писахова — это продукт индивидуального писательского творчества. Народные по духу, они имеют мало общего с традиционной фольклорной сказкой. У чудес в сказках Писахова совершенно иная природа, чем у чудес народных сказок. Они порождены писательской фантазией и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а фантастична. «В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю», — утверждал писатель, понимая, что никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может. Один из излюбленных приемов Писахова — материализация природных явлений (слова застывают льдинками на морозе, северное сияние дергают с неба и сушат т.д.) становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках. Это во многом определяет тот особый юмор, который так характерен для сказок Писахова: все, о чем говорится в них, вполне может быть, если в самом начале допустить существование таких овещественных явлений.

В 1939 г., когда Степану Григорьевичу уже было 60 лет, его приняли в члены Союза писателей. Он мечтал о выходе книги в Москве. Перед войной в Москве, в ГИЗе подготовили книгу сказок Писахова, но она так и осталась в рукописи. Когда начались боевые действия, сказочная тематика отошла на второй план.

Годы войны Писахов провел в Архангельске, разделяя со своими земляками все невзгоды тыловой жизни. Часто вместе с другими литераторами был желанным гостем в госпиталях. Из письма А.И. Вьюркову — московскому писателю, постоянному корреспонденту С.Г. Писахова в 40-е годы:

«Время не ждет, стукнуло 65. Была собрана юбилейная комиссия. Надо было подписать отношение в Москву для утверждения о разрешении юбилея. … Кому надо было подписать… — отменил. Просто запретил! И всё. Даже учительской пенсии нет, даже возрастной нет. Живу перевертываюсь… Порой хочется жить. Хочется дождаться конца погани — фашистов. На мне одежда расползается. Пальто донашиваю отцовское!… А я еще тяну, все еще как-то нахожу возможность оплатить обед, штопать одежду, утешаюсь мыслями: вычеркнуть юбилей смогли — вычеркнуть меня из существования могут. Вычеркнуть мои работы — картины, сказки… Врут-с! Не вычеркнуть!»

После войны Писахов приносит в Архангельское издательство рукопись, состоящую из ста написанных им сказок. Её «два года перечитывали…» и наконец отобрали девять сказок. Эту маленькую книжечку, опубликованную в 1949 г., Писахов отослал И. Эренбургу с просьбой «помочь подтолкнуть в издании мои сказки». Но лишь в 1957 г. в издательстве «Советский писатель» появилась первая «московская» книга Писахова. К писателю приходит всесоюзная известность. 80-летие со дня рождения широко отмечают в Архангельске. Центральные и местные издания публикуют статьи о «северном волшебнике слова».

Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, заметки, дневники, опубликованные в большинстве своем после смерти писателя.

Основным заработком для Писахова до войны и после войны были уроки рисования. Почти четверть века проработал он в школах Архангельска. Преподавать рисование начал в 1928 г. Работал в третьей, шестой и пятнадцатой школах. В автобиографии, датированной 23 октября 1939 г., он писал: «Мои ученики без добавочной художественной подготовки поступали в художественные вузы, что считаю тоже своей наградой». Из воспоминаний его бывшего ученика, художник-график Ю.М. Данилова: «Прежде всего, человек необыкновенный, с необыкновенным багажом знаний, с необыкновенной щедростью отдачи всего, что знал и умел, с необыкновенной добротой». Они познакомились, когда Юра был учеником 3-й архангельской школы, где Писахов преподавал рисование. Разглядев в Юре дарование на уроках рисования, Писахов пригласил его в студию, которую открыл у себя в мастерской. После войны Ю. Данилов поступил в Академию художеств на архитектурный факультет. И только приехал в родной Архангельск — встретил на улице Писахова. Степан Григорьевич тут же предложил Данилову проиллюстрировать свою книжку сказок. То ли хотел помочь материально вчерашнему фронтовику, то ли подталкивал своего ученика, студента архитектурного факультета, на художественную стезю. Как бы то ни было, книжка вышла в 1949 г. и стала первым опытом Данилова в иллюстрации. Писахов сам никогда не иллюстрировал свои сказки. Именно скромность не позволяла ему это сделать. А чужим иллюстрациям от души радовался. Считал, что каждый имел право на свое прочтение его сказок. Этим он и дорожил. Десятки художников их оформляли, почти у каждого есть находки.

С.Г. Писахов издавна привлекал к себе внимание. О нем начали писать ещё в двадцатые-тридцатые годы. Большинство ранних работ о Писахове написано его собратьями по перу — писателями и журналистами. Даже при скудности фактов они сумели создать такой яркий и точный портрет, что Писахов предстает перед читателями как живой. Но удивительно, что никто не описал его молодым.

Даже писатель И. Бражнин, который уехал из Архангельска в 1922 г., пишет, что Писахов уже тогда «был живой исторической достопримечательностью Архангельска». А «исторической достопримечательности» было сорок три года. И Борис Пономарев, журналист, историк северной литературы, который был знаком с Писаховым более четверти века, признавался, что помнит его только таким. Все как будто забыли, каким Писахов был до революции. А ведь тогда это был невысокого роста крепкий и здоровый мужчина, выглядевший моложе своего возраста, всегда чисто выбритый и опрятно одетый. Учеба в Петербурге, знакомство с художественными коллекциями России, Франции, Италии, богатейшие впечатления от путешествий по Средней Азии и арабскому Востоку — все это вылепило фигуру яркого, образованного, умного и наблюдательного интеллигента.

Однако после победы диктатуры пролетариата эти достоинства не только не были востребованы, но и вызывали подозрение. В целях самосохранения Писахов резко меняет свой облик, манеру поведения, стиль общения с окружающими. Он надевает карнавальную маску бахаря-сказочника: отращивает бороду, появляется на людях в поношенной одежде и старомодной шляпе, осваивает лексику простонародья. Кроме того, за стариковской внешностью легче было спрятать бедность, от которой он страдал смолоду, скрыть болезненную стеснительность, неровности характера, иногда чересчур вспыльчивого. Он выбрал образ старика, чудака, человека со странностями и тем самым сохранил за собой право на озорство, непосредственность в словах и делах.

В людях Степан Григорьевич больше всего ценил искренность, фальшивого или корыстного человека чувствовал за версту. Был раним и обидчив, любил поворчать, хотя всерьез за себя постоять не умел.

В последние годы своей жизни Писахов не любил говорить о возрасте: «Я привык быть под «стеклянным колпаком». Это удобно: в гололедицу поддерживают, в трамвай подсаживают. На вопрос, который год, — говорю: в субботу будет 500!» (Из письма прозаику Александру Зуеву от 2 сент. 1959 г.). Полушутя-полусерьезно Степан Григорьевич не раз говорил, что собирается отметить не только свой вековой юбилей, но и непременно дожить до 2000 года. Об этом он написал последнюю свою сказку, правда, оставшуюся неопубликованной. Майским днем 1960 года его не стало.

Как же мы, его земляки, сохраняем память о нем? Дом Писахова. Его уже нет в Архангельске. Сейчас на этом месте стоит 9-этажное здание. И улицы его имени тоже нет.

Правда, есть музей Писахова на его родной Поморской улице.

В деревне Уйма, откуда родом герой его сказок Сеня Малина, с 2006 г. проводится праздник «Малиновые зори».

Жители Архангельска считают С.Г. Писахова символом города, поэтому видят необходимость в существовании памятника. По их мнению, памятник — дань уважения к писателю, что позволяет горожанам не забывать о своем известном земляке. Горожане отмечали, что вид памятника соответствует стилистике самих сказок

Писахова и его манере поведения, при этом некоторые из информантов ссылаются на литературу о писателе: «Автор памятника С. Писахову Сергей Сюхин. Памятник сделан в натуральный рост Писахова — 1м 46 см. Степан Писахов писал своему другу А. К. Покровской: «Мой вид столетнего часто помогает при встрече с приезжими. Местные знают. А по сей причине (не в оговор сказать!) не знаю очередей и затруднений при «шествии по граду» — надо придерживаться патриаршего стиля. » Мистификатор по натуре, Писахов сам ещѐ в молодые годы создал из себя старика. Первой приметой этого образа стали усы, борода, длинные волосы. Постепенно Писахов добавил к своей внешности и такие атрибуты старости, как бормотная речь, старомодная темная одежда, старушечья кошелка и с широкими полями шляпа, которую помнит весь Архангельск.» И.Б. Пономарева » «Главы из жизни Степана Писахова» (Архангельск, 2005) . (Г.П.)

И есть сам Писахов.

В своих изумительных и вечных сказках, в своих мудрых полотнах, в памяти современников, в рисунках его учеников, в книжках, которые он десятками щедро раздаривал детям.

Соч.:

Не любо — не слушай //На Северной Двине: Сборник / Арханг. о-во краеведения. Архангельск, 1924.- С.74-80;

Сказки.- Архангельск, 1938;

Сказки.- Архангельск, 1949;

Сказки.- М., 1957;

Сказки /Предисл. Ш. Галимова.- Архангельск, 1977;

Сказки / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.А. Горелов.- М., 1978;

Сказки. Очерки. Письма / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Б. Пономарева.- Архангельск, 1985.- (Рус. Север);

Не любо — не слушай : сказки.- Калининград, 2004.

Лит.:

Русские советские писатели-прозаики : биобиблиогр. указ.- Л., 1964.- Т.3.- С.600-606;

Сахарный Н.Л. Степан Григорьевич Писахов: биогр. очерк.- Архангельск, 1959;

Пономарев Б. С. Буйство писаховской фантазии //Он же. Литературный Архангельск.- Архангельск, 1982.- С.55-61;

Галимов Ш. Волшебник слова //Беломорье.- М., 1984.- С. 404-414;

Галимова Е.Ш. Сказочная традиция в литературе Севера: (Сказка в творчестве Б. Шергина и С. Писахова) //История и культура Архангельского Севера в годы Советской власти : межвуз. сб. науч. тр.- Вологда, 1985.- С. 155-165;

Дюжев Ю. «Земное и небесное» Степана Писахова //Север.- 2000.- №12.- С. 117-132;

Мельницкая Л. Причудливые узоры судьбы // Правда Севера.- 2004.- 4 нояб.;

Пономарева И.Б. Главы из жизни Степана Писахова /сост., авт. предисл. и примеч. Л.И. Левин.- Архангельск, 2005.

Источники:

http://writers.aonb.ru/map/arkh/pisahov.htm

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2009/7/pisahov.htm

http://federacia.ru/encyclopaedia/writers_rus/stepan_pisahov/

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2009/9/o_pisahove.htm

Степан Писахов

1879 — 1960

… Жил-был в Архангельске старичок с добродушным лицом и громадными вислыми усами — этакая местная достопримечательность, знакомая и взрослым, и детям, и уличным собакам, и даже чайкам.

От его облика веяло чем-то стародавним и сказочным. Он и был настоящим сказочником, только сказки его лучше не читать, а слушать, чтобы почувствовать самобытность окающего поморского говора.

Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым.

[о Степане Писахове>>>]

А родился он еще в позапрошлом веке, 13 октября 1879 года.

Кто бы тогда мог подумать, что пройдет не так уж много лет, и сын приехавшего с Могилевщины Годы Пейсаха, ставшего после крещения купцом Григорием Пейсаховым, заставит северян смотреть на мир его лукавыми глазами.

А ведь заставил!

Его сказы стали публиковаться в местной прессе с 1924 года, сразу же завоевав популярность. Это были именно сказы, а не сказки, а велся рассказ от имени ушлого поморского мужичка Сени Малина из деревни Уймы, который мог запросто и на луну слетать, и на налиме прокатиться, а в бане такое вытворял, сказать — не поверите. За пределы Севера сказы Писахова вышли в 1935 году, когда в солидном журнале Союза писателей СССР «30 дней» появилась первая небольшая подборка, озаглавленная «Мюнхгаузен из деревни Уйма».

Беспрецедентный случай — до войны в журнале опубликовали более 30 сказов, хотя об успехах в строительстве социализма в них не было ни строчки.

Но писателем-сказочником Степан Писахов стал далеко не сразу.

Отец, владевший ювелирной мастерской и магазином, хотел, чтобы сын пошел по его стопам, а мальчик страстно хотел рисовать и совершенно не хотел гранить алмазы. На двадцатом году жизни Степан ушел из дома и отправился познавать жизнь. Плавал по Белому морю, работал на Соловках, рубил лес и не оставлял мечты о живописи.

В 1902 году в Петербурге он поступил в художественное училище Штиглица, где проучился три года. В 1905 году за выступление с критикой царя его из училища исключили.

Со скромными пожитками и мольбертом отправился Степан на Север. Путешествовал, писал этюды на Новой Земле. Потом отправился на Юг. Побывал в Палестине, Сирии, Египте, Турции. Сделал вывод, что природа на Юге красива, море ласково, люди добры… но Север лучше:)

Какое-то время проучился в Париже в Свободной академии художеств, побывал в музеях и галереях Европы, да и вернулся домой в Архангельск, где природа сурова, но удивительно красива, а главное — она родная!

Отдохнув на родине, отправился доучиваться в Петербург в частную рисовальную школу художника Якова Семеновича Гольдблата, где прозанимался еще три года. Неоднократно на разных судах ходил по Белому морю и северным рекам — Двине и Пинеге, очень любил заезжать на Кий-остров, считая его одним из красивейших мест Беломорья.

Картины Писахова начинают появляться на крупных выставках, неизменно вызывая интерес и публики, и собратьев по живописи. В 1914 году на одной из выставок северные пейзажи Писахова очаровали Илью Репина.

Степан Писахов много работал, приводил в порядок местные музеи, участвовал в экспедициях. Каждый год на выставках появлялись его новые картины.

Любовь к Северу и его людям помогла родиться знаменитым писаховским сказам, которые быстро стали необычайно популярны в Архангельске, сделав Степана Григорьевича местной знаменитостью и всеобщим любимцем.

Любопытно, что он никогда не иллюстрировал свои сказы, считая, что другие сделают это лучше, а порой просто давая этим возможность заработать молодым художникам, которых всегда поддерживал. При этом жизнь его не была безоблачной, Писахову не раз припоминали «белогвардейское прошлое». Были периоды, когда на жизнь он зарабатывал только преподаванием рисования в школах города.

Таким Степан Григорьевич оставался всю жизнь, скромным, застенчивым и очень добрым. При этом он обладал большой работоспособностью, а когда требовали интересы дела (не для себя), мог что-то настойчиво требовать, настаивать и даже кулачком по столу стукнуть, что было, наверное, немного комично при его добродушном лице и небольшом росте.

Умер Степан Григорьевич Писахов в мае 1960 года.

Остались его картины, удивительно сочные сказы и добрая память.

Уже в наши дни недалеко от места, где стоял дом Писахова, открыли большой музей — единственный персональный музей в Архангельске. Музей чрезвычайно интересен, в нем более 150 работ художника, масса любопытных артефактов, а оформление дает представление не только о жизни Писахова, но и о времени, когда он писал свои картины и сказы.