Экскурсоводы Ленинки рассказывают

На сайте Российской государственной библиотеки продолжается цикл публикаций «Экскурсоводы Ленинки рассказывают». Сегодня главный архивист сектора комплектования, экспертизы и описания рукописей отдела рукописей РГБ Татьяна Зарипова говорит о рождественских рассказах и семейном чтении.

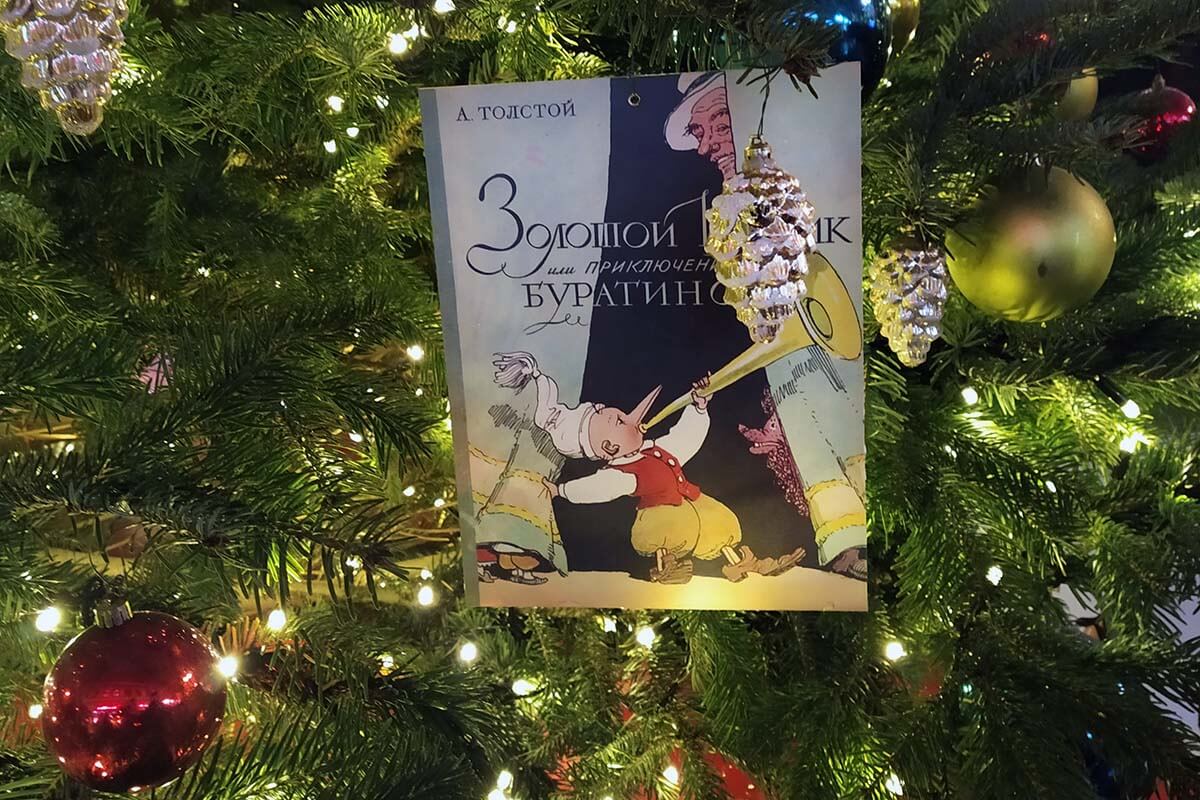

Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

Декабрь — один из самых многообещающих месяцев в году. С его наступлением оживают светлые детские воспоминания, связанные с ожиданием новогодних чудес. Мы спешим закончить рабочие дела, наводим чистоту дома, наряжаем ёлку, заряжаемся праздничным настроением. Как приятно гулять по украшенным ёлочками и гирляндами улицам, искать подарки для родных и друзей! Мы с удовольствием пересматриваем добрые новогодние фильмы и конечно же, перечитываем волшебные книги про Новый год и Рождество. Ведь именно они дарят «то самое» детское настроение.

Рождественский рассказ — это небольшое произведение о чуде, которое случается в рождественский сочельник с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Сочельник — последний день рождественского поста. В этот день христиане смиренны, совершают добрые дела, раздают милостыню. В финальной части рождественского рассказа добро обязательно побеждает злое, проблемы решаются, а герои получают необычные подарки.

Рождественский вертеп. Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

Своими корнями рождественский рассказ уходит в средневековые мистерии Западной Европы — религиозные театры XIV — XV веков.

Под влиянием культуры западных стран в XVIII — XIX веках и в российских городах организовывались костюмированные балы и маскарады. Но такие развлечения были характерны для привилегированных слоев общества. Простые люди катались на санях, зажигали фейерверки, обряжались, колядовали и, конечно же, гадали.

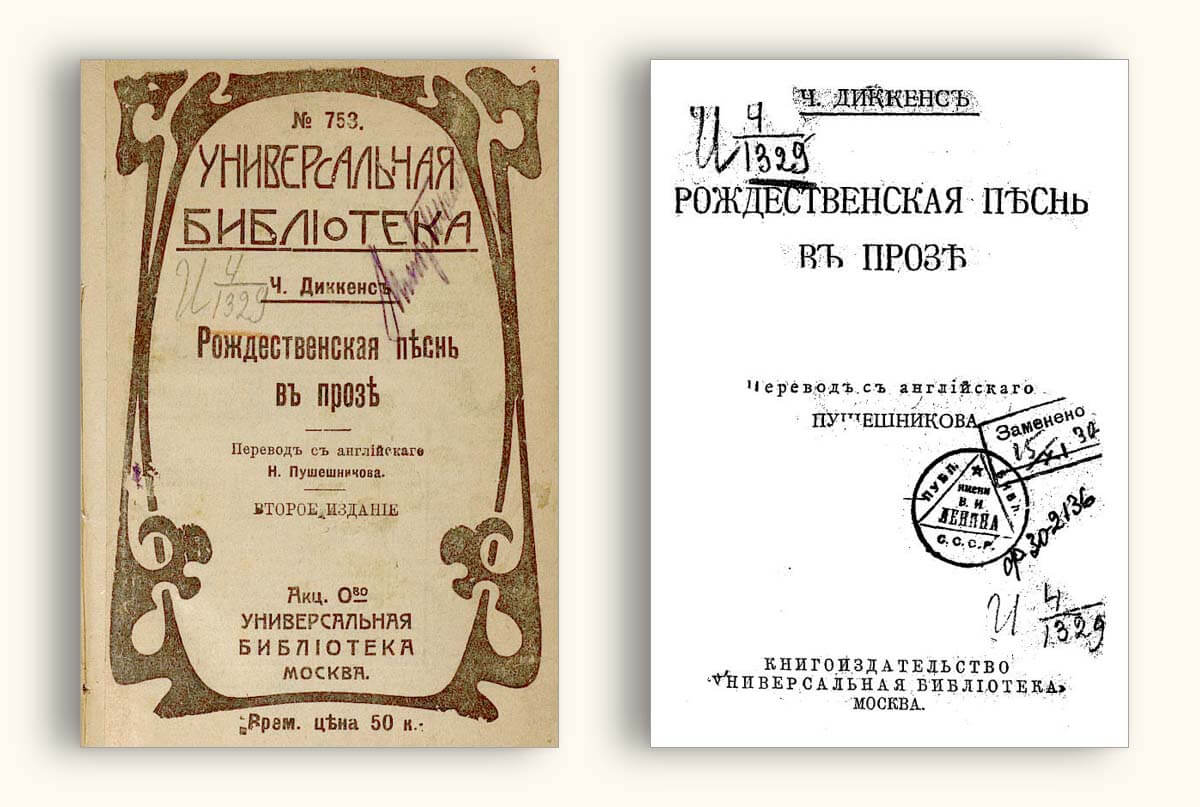

Основоположником рождественского рассказа принято считать английского писателя Чарльза Диккенса, автора целого ряда произведений на тему Рождества. В их числе повесть-сказка о скряге Скрудже «Рождественская песнь в прозе». Она настолько популярна во всем мире, что в XX веке даже легла в основу знаменитых диснеевских «Утиных историй». Кроме Диккенса, читателями первой половины XIX века были знакомы произведения и других авторов, в числе которых «Щелкунчик и Мышиный король» Эрнста Теодора Амадея Гофмана, сказки Ганса Христиана Андерсена.

Рождественская песнь в прозе / Ч. Диккенс; Пер. с англ. Н. Пушешникова. — Москва : «Польза» В. Антик и К°, [1912]. Ссылка

Рождественский рассказ в русской литературе называют также «святочным». Этот термин появился после публикации в 1826 году в журнале «Русский телеграф» «Святочных рассказов» писателя и издателя Николая Алексеевича Полевого. Герои произведения — пожилые москвичи, старые друзья. Однажды в сочельник они собрались все вместе и вспоминали про то, как в старину широко и весело праздновались святки.

Самым ранним святочным произведением литературоведы называют плутовскую новеллу петровского времени «Повесть о Флоре Скобееве». Это комический рассказ о новгородском бедном дворянине, нарядившемся в женское платье. Он проник на святочную девичью вечеринку и соблазнил дочку стольника Нардина-Нащокина Аннушку, на которой впоследствии женился.

Ночь перед Рождеством. Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

В нашей стране с незапамятных времен празднование главных зимних праздников и святочных дней удивительным образом сочетает в себе языческие обряды и христианские обычаи.

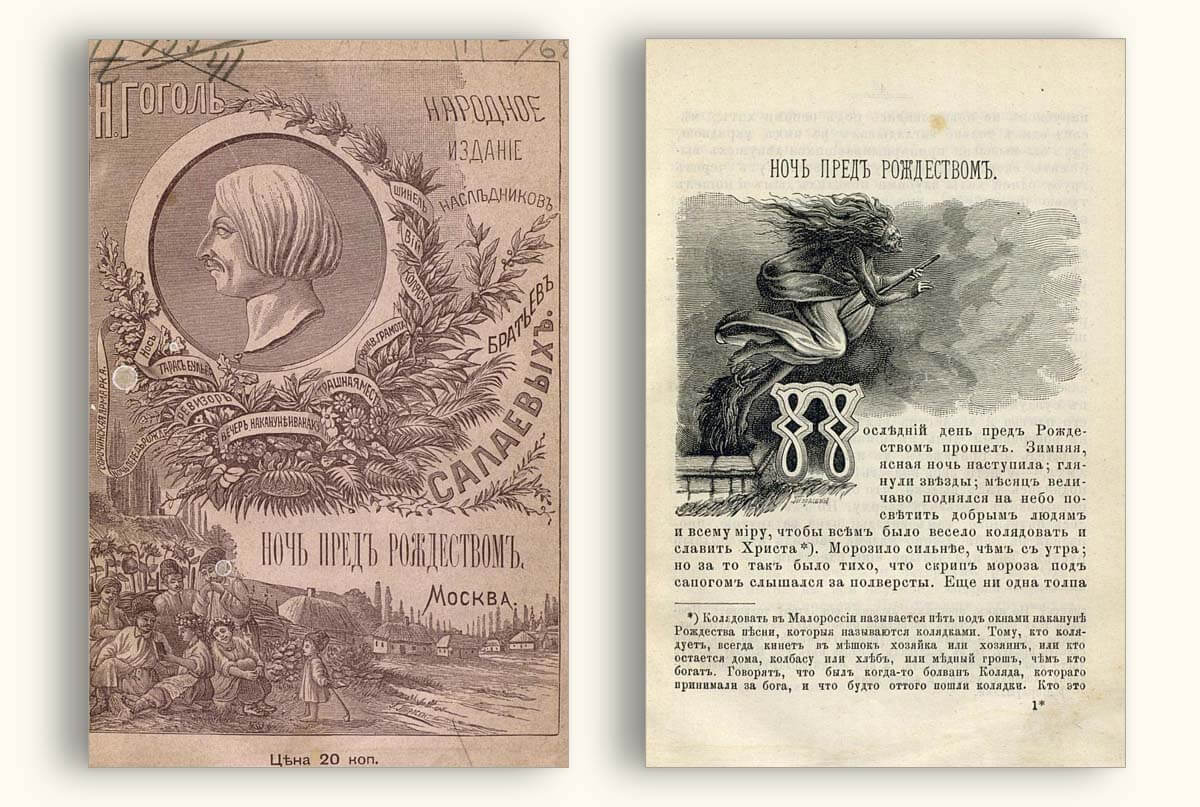

Время святок — время разгула «нечистой силы». Большинство рождественских рассказов насыщено сюжетами, связанными с народными обрядами, забавами и «бесовщиной». Классическим «святочным рассказом» является повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Написанная в первой половине XIX века, она и сегодня не потеряла своей прелести.

Ночь перед рождеством : [Повесть] / Н. Гоголь. — Нар. изд. — Москва : кн. маг. В. Думнова, п/ф «Насл. бр. Салаевых», 1887. Ссылка

Повесть рассказывает о жизни жителей села Диканька в предпраздничный вечер. С первой страницы появляется «чёрт» и становится виновником многих фантастических событий. Он крадёт месяц на небе, чтобы насолить своему злейшему врагу — кузнецу Вакуле. Вакула влюблён в красавицу Оксану, готов исполнить любое её желание. Оседлав чёрта, кузнец летит в Петербург к царице, чтобы раздобыть черевички для любимой… Впервые в литературе «нечистая сила» побеждена простым человеком. Правда, благородным, смелым и твёрдо верившим в силу крестного знамени.

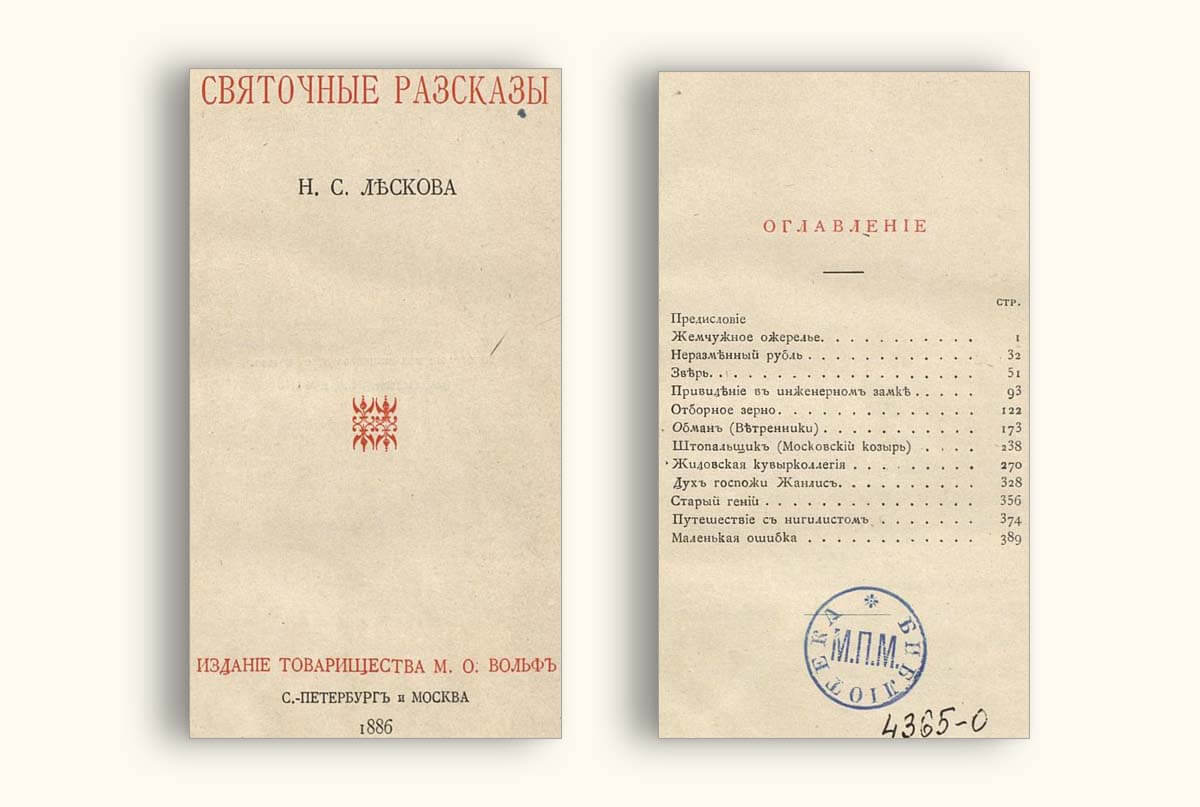

Популярность рождественских (святочных) рассказов в России приходится на вторую половину XIX века — начало XX века. Традиционно их печатали на страницах массовых периодических изданий и для читателей они становились долгожданным подарком к празднику. Наибольший интерес вызвали произведения, под которыми стояли имена известных писателей: Дмитрия Васильевича Григоровича, Антона Павловича Чехова, Николая Семёновича Лескова, Александра Ивановича Куприна и других.

Ночь перед рождеством : [Повесть] / Н. Гоголь. — Нар. изд. — Москва : кн. маг. В. Думнова, п/ф «Насл. бр. Салаевых», 1887. Ссылка

Рождественские рассказы могут быть весёлыми и грустными, страшными и смешными, иметь трагический и счастливый конец. «От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль… и, наконец — чтобы он оканчивался непременно весело», — так считал писатель Лесков. В творчестве этого писателя рождественские (святочные) истории занимают особое место. Его произведения проникнуты общими идеями милосердия и манят нас увлекательным сюжетом, сверхъестественными событиями.

Одним из самых любимых многими поколениями читателей рассказов можно назвать «Неразменный рубль» писателя Николая Семеновича Лескова.

Святочные рассказы Н. С. Лескова. — Санкт-Петербург ; Москва : т-во М. О. Вольф, 1886. Ссылка

Чтобы получить чудесную монету, нужно продать чёрную кошку строго за серебряный рубль. Только сделать это необходимо в рождественскую ночь и на пересечении четырёх дорог. После полезной покупки рубль возвращается в карман хозяина, а после бесполезной — исчезает навсегда.

Рассказ ведётся от первого лица. Мальчику Миколаше бабушка пообещала подарить неразменный рубль на Рождество. Ночью ему приснилось, что он получил от бабушки подарок и отправился на ярмарку, покупал подарки всем нуждающимся. Рубль неизменно возвращался к нему. Вдруг толпа окружила человека в жилете с блестящими пуговицами. Про Миколашу забыли. Чтобы вновь привлечь внимание всей ярмарки к своей особе, он готов купить жилет… по рублю за каждую пуговицу. Рубль исчез. Миколаша проснулся в слезах. Бабушка объяснила внуку, что неразменный рубль — это талант, данный человеку от рождения. Если использовать талант во благо, он будет крепнуть. Но если использовать во зло, то исчезнет. Таким образом, святочный рассказ служит не только для развлечения, но и для поучения.

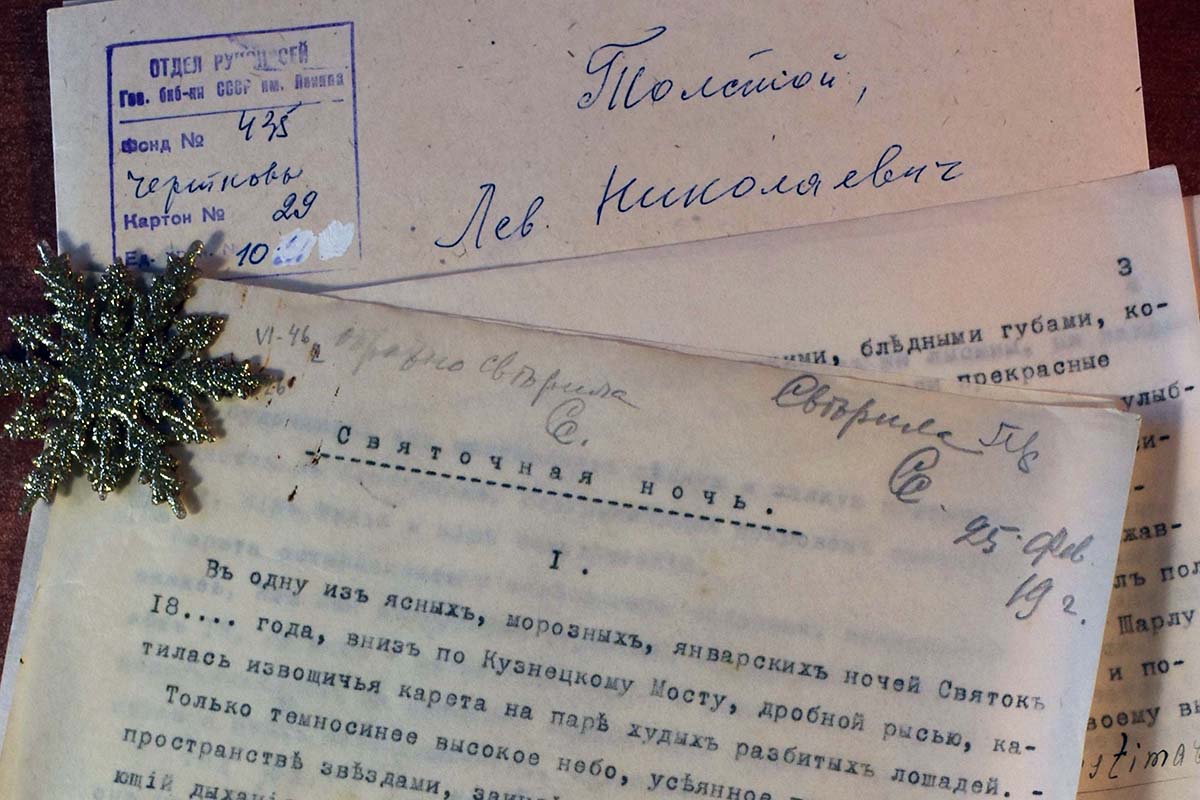

«Святочная ночь» Л. Н. Толстого в фондах отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

Рождественская тема как неиссякаемый источник фантазийных сюжетов привлекала многих писателей. Но именно в русской литературе этот жанр становится более реалистичным. Постепенно в произведениях тема волшебства исчезала, но сохранялись темы детства, любви, прощения.

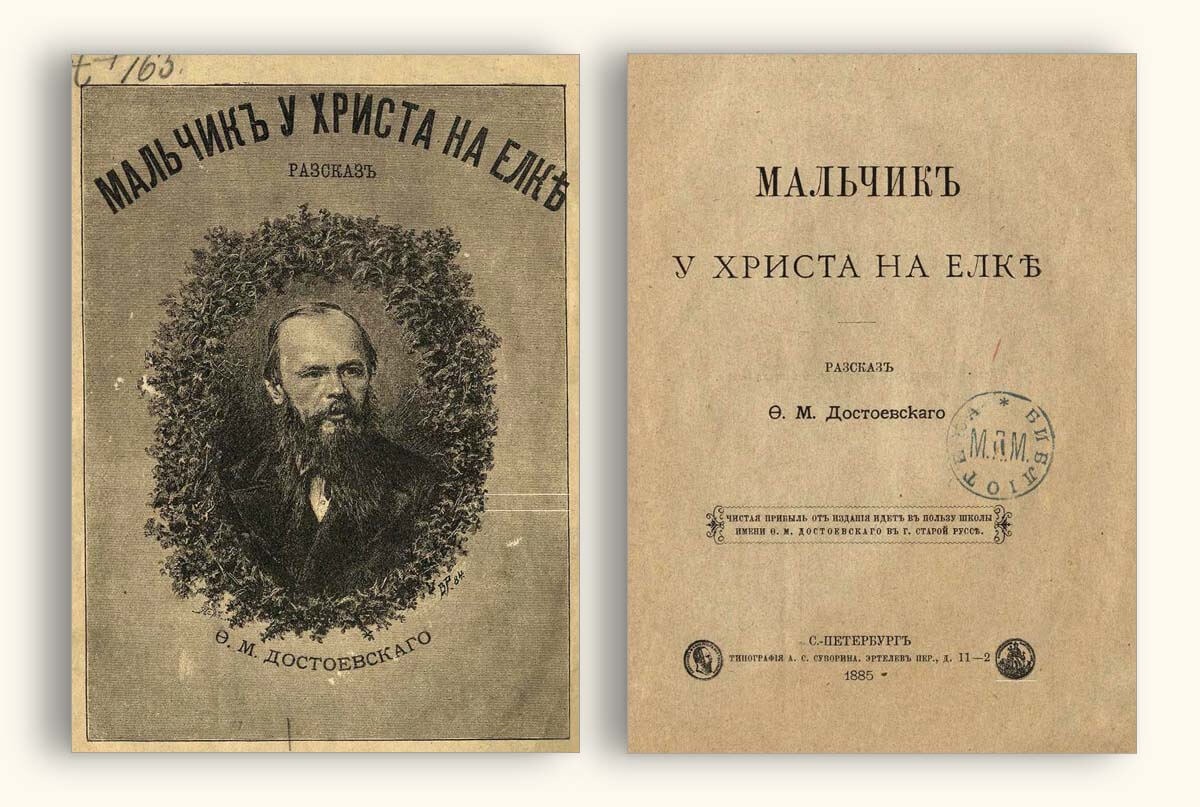

В рассказе Фёдора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» поднимается вопрос о милосердии и сострадании к бедным детям. В канун Рождества, маленький «Мальчик с ручкой» (просящий милостыню) проснулся в холодном сыром подвале возле матери. Он попытался её разбудить, но не смог. Мама была мертва.

Мальчик у Христа на елке : рассказ Ф. М. Достоевского. — Санкт-Петербург : тип. А. С. Суворина, 1885. Ссылка

Никому не нужный Мальчик брёл по улицам готовящегося к празднику города. Ему было страшно и одиноко. Он заглядывал в окна, видел счастливых сытых детей, которые радовались рождественским подаркам, видел взрослых, сидящих за праздничным столом. В одной из подворотен Мальчик лёг на землю и, улыбаясь, умер. Христос пригласил его на ёлку, то есть в Царство Небесное. На ёлке у Христа Мальчик встретил множество детей, которые так же, как и он, умерли от голода и холода.

Несмотря на трагический финал, понятно, что смерть стала для Мальчика избавлением, поскольку в этом беспощадном мире у него не было будущего. Вырастая среди нищих, воров и алкоголиков, бедные детишки чаще всего повторяли несчастную судьбу родителей.

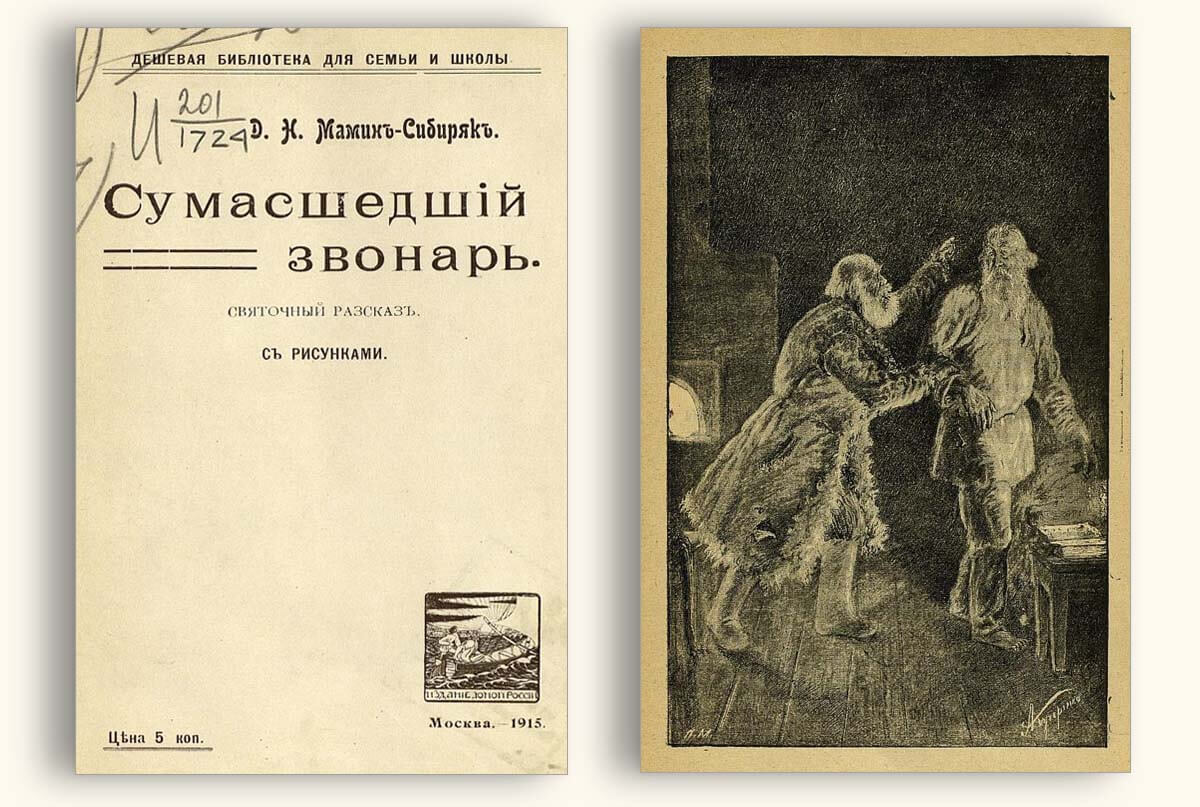

Сумасшедший звонарь : Святочный рассказ / Д. Н. Мамин-Сибиряк. — 2-е изд. — Москва : ред. журн. «Юная Россия», 1915. Ссылка

Огромное количество святочных рассказов для детей и взрослых написано писателем Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком. В разные годы они печатались в различных изданиях и в большинстве своём не имели жанровой принадлежности «святочный» или «рождественский». В 1898 году Мамин-Сибиряк собрал их в единый цикл и издал отдельным сборником «Святочные рассказы».

Действие рассказа «Сумасшедший звонарь», написанного в 1912 году, происходит в канун Рождества в сибирской деревушке Мурзинки. Ещё нестарый человек по имени Ипат, здоровый и крепкий, но ленивый от природы, служил церковным сторожем-истопником. Он имел благообразную внешность старца-монаха, но был абсолютно равнодушен к богослужениям. Как же не хотелось ему выходить из жарко натопленной сторожки и подниматься на холодную колокольню! Ипату противопоставлен столетний старик Спиря, которого все в округе называли «звонарь» и считали сумасшедшим. Несколько лет назад Спиря вернулся в родную Мурзинку. Его сверстники давно умерли, он не помнил вчерашний день, но помнил военные баталии, в которых когда-то участвовал, будучи молодым и полным сил. Очень любил Спиря колокольный звон, колокола казались ему живыми существами, он беседовал с ними… Прочтите непременно!

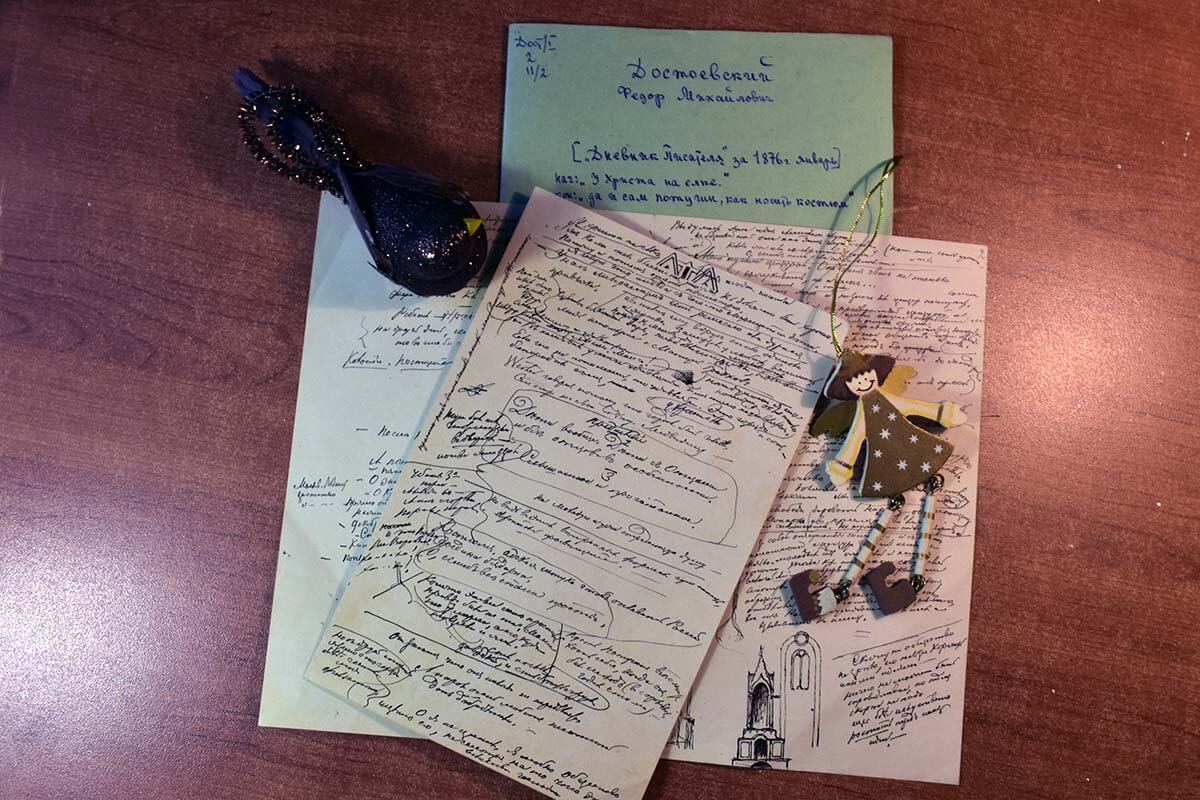

Рукопись рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

Рождественские (святочные) рассказы, наполненные светом Вифлеемской Звезды, проникнутые светлой грустью и верой в счастье, всегда считались тихим семейным чтением. Обязательно читайте в эти декабрьские дни что-нибудь зимнее, новогоднее, снежное!

Сделать это можно на сайте и в читальных залах Российской государственной библиотеки. Библиотека организует и тематические экскурсии, в рамках которых можно познакомиться с автографами русских писателей.

Фото: Татьяна Зарипова, РГБ

Совсем скоро наступят зимние праздники – время, когда каждому из нас хочется немного волшебства, поэтому мы подобрали для вас несколько современных текстов, которые можно отнести к так называемым святочным рассказам.

Разберёмся для начала, что же такое традиционный рождественский, или святочный – в русскоязычной традиции – рассказ.

Жанр рождественского рассказа восходит к средневековым мистериям. Мистерии – это театральные представления, в основе которых лежат сюжеты из Библии. Рождественские рассказы были особенно популярны в середине XIX столетия и в каноническом виде представляли собой историю о чуде, которое преображает главного героя. Родоначальником жанра считается Чарльз Диккенс, который в 1843 году написал «Рождественскую песнь в прозе» – вдохновляющую и поучительную историю о старике Скрудже.

Знакомые с детства истории, которые считаются традиционными рождественскими рассказами:

— «Девочка со спичками» Г.Х.Андерсен;

— «Дары волхвов» О. Генри;

— «Щелкунчик и мышиный король» Э. Т. А. Гофман;

— «Дитя Марии» Я. и В. Гримм;

— «Ночь под Рождество» Г. Мопассан.

Традиция Диккенса была воспринята не только европейцами, но и русскоязычными писателями. Однако, учитывая особенность христианского мировоззрения, которое наложилось на языческие представления наших предков, стоит отметить важную составляющую жанра святочного рассказа.

Прежде всего речь идёт о самом названии. Святки – это период от Рождества Христова до Крещения Господня (с 7 по 17 января), время, когда особенно тонка была грань между прошлым и будущим, поэтому в это время было принято гадать, проводить обряды, устраивать ритуальные празднества, игры. В это же время было много запретов, которые нельзя было нарушать, чтобы не «спугнуть счастье». Отсюда и подчёркнутая карнавальность этого жанра, связанная с не только с христианством, но и с языческой составляющей.

Каноническим примером святочного рассказа в классической отечественной литературе является «Ночь перед рождеством» Николая Гоголя. Взаимодействие двух миров, возможное только в особенное календарное время, не просто ярко выражено, а подчёркнуто автором: кузнец Вакула не только не боится чёрта, но и знает, как заставить его себе служить. Нравственного перерождения не происходит, потому что Вакула и так «идеальный» герой, к тому же художник.

Традиционными святочными текстами сегодня считаются:

— «Мальчик у Христа на ёлке» Ф. М. Достоевского;

— «Детвора» А. П. Чехова;

— «Запечатлённый ангел» Н. С. Лескова;

— «Тапер» А. И. Куприна;

— «Ангелочек» Л. Андреева.

В отечественной традиции явно выделяются святочные рассказы, в которых отсутствует «сверхъестественный» элемент, поэтому, для того, чтобы сегодня обозначить рассказ как святочный, вероятно, достаточно только его календарной принадлежности.

Итак, подборка современных рассказов, которые мы рекомендуем к ознакомлению:

— Наталья Ключарева «Юркино Рождество».

Жизнеутверждающая история о том, что чудеса можно творить своими руками.

Текст Натальи Ключаревой не может считаться святочным рассказом, как кажется на первый взгляд, поскольку фокус автора находится на социальном аспекте: главный герой – мальчик Юра, растущий в маргинальной семье. Однако именно эта особенность текста и встраивает «Юркино рождество» в традицию, которую укрепил ещё А.И. Куприн, написав «Чудесного доктора».

— Сергей Лукьяненко «Девочка с китайскими зажигалками»

Фантастическая история одного преображения.

Только прочитав название, можно понять, что Сергей Лукьяненко переосмысливает трагичную историю героини Андерсена. Хотя тематически два текста достаточно близки, текст отечественного автора более оптимистичен, но от этого не менее интересен. Если вам по душе сказки для взрослых и машины времени, ни в коем случае не упускайте шанс ознакомиться с этим текстом.

— Евгения Некрасова «Ель»

Новогодний семейный хорор.

Текст Евгении Некрасовой попал в подборку не только из-за своей очевидной художественной ценности, но и потому что фольклорная подоплёка святочного рассказа здесь выведена на первый план. Сюжет рассказа, с одной стороны, удивительно согласуется с всем известной детской песенкой о маленькой ёлочке, которой холодно зимой, а с другой – является её переосмыслением. Казалось бы, что плохого может случиться в самую волшебную ночь в году?

— Елена Долгопят «Рождественский рассказ»

История о маленьком человеке, который решился на большой поступок.

Рассказ Елены Долгопят отличается особенной атмосферой, которая заставляет читателя испытать светлое чувство ностальгии по своему детству. Главный герой – им мог бы быть каждый из нас – совершает по-настоящему дерзкий поступок, который делает его счастливым. Это история о свободе, о счастье, о том, чего всем нам иногда хочется.

— Линор Горалик «Пять история про ёлочку»

Да, это пять историй.

Да простит нас читатель за эту уловку, но мы не могли отказать себе в удовольствии рассказать о цикле рассказов Линор Горалик. В центре этих ультракоротких текстов – дети и взрослые, или даже так – дети-взрослые. В современном мире всё перевёрнуто: дети ведут себя по-взрослому цинично, а взрослые по-детски наивно. Пять непростых историй о нас и наших детях, о том, что мы воспитываем в себе и в них.

Автор: Олеся Карабасова, стажер-исследователь кафедры теории и истории мировой литературы Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации.

http://magazines.russ.ru/znamia/2006/11/fr24.html

Тушь, перо

Елена Долгопят. Гардеробщик. —

М.: РИПОЛ классик; Престиж книга (Живая линия), 2005.

Лет пять назад я поймала себя на том, что мое нынешнее чтение — это только non-fiction. Fiction неизменно приносит разочарование. Когда-то в “Знамени” не известный мне Олег Ермаков напечатал поразительный по нежности рассказ — там еще был кролик в траве, до сих пор его вижу… И давным-давно я прочитала (тоже в “Знамени”) “Урок каллиграфии” Михаила Шишкина — это было здорово. Позже оба эти автора стали знамениты, написали немало — боюсь, что для других читателей…

Все-таки “своего” автора — Елену Долгопят — я нашла. Это началось с повести “Тонкие стекла” (“Знамя”, 2000, № 11). С тех пор я жду ее тексты, ищу их в Интернете и не перестаю удивляться: каким образом повествования, где происходят события не просто маловероятные, но совершенно фантастические, могут с такой пронзительностью передавать обыденность жизни?

На первый взгляд в прозе Елены Долгопят не просматривается никаких ухищрений. Места действия — пригородные электрички и автобусы, “поселки городского типа” и поселки дачные; дома с холодными террасками, на которых хранят 250 грамм сливочного масла и соленые огурцы; комната с остывающей печкой и кошкой на краю половика; чахлый скверик у вокзала; институтский буфет, где героиня ест яйцо под майонезом; двор с бельем на веревках; полутьма общего вагона, где единственное цветное пятно — апельсины в сетке; чисто прибранная кухня в деревянном доме…

А действия примерно такие: героиня (или герой) берут в магазине кефир и вафельный торт (именно берут, а не покупают), курят, ставят чайник, моют чашки, отпирают и запирают двери и калитки, “вертят” котлеты, прибирают в доме, топят печку, нечасто звонят по телефону, ходят на службу, обедают в столовой или в служебном буфете, моют пол, стирают и гладят…

В общем, жизнь скорее бедная, хоть и не нищая; скорее тихая — герои не спорят, не дерутся, не скандалят (а впрочем — всякое случается); они и высказываются преимущественно по необходимости и немногословно.

То же впечатление немногословности и негромкости оставляют и тексты Елены Долгопят, если попытаться рассмотреть их как целое. Это якобы безыскусная, “голая” проза, мы не найдем там обнажения приема — просто сколько надо, столько и сказано. Если героиня, вернувшись домой, налила воды в чайник, поставила его на газ, вытерла дочиста стол, открыла форточку и закурила, то ровно это автор и имел в виду. Секрет же — в том, почему мне как читателю этого как раз хватает: я вижу, как героиня или герой делают все это каждый день и именно в упомянутой последовательности; их жизни ткутся у меня на глазах.

И все же я не могу объяснить, почему об этом интересно читать.

Быть может, потому, что в какой-то момент в этой обыденности возникает разрыв? И в самом деле: человек приезжает или забредает в обычное место, а оно оборачивается необычным: то загородное кафе на самом деле — временное местопребывание умерших, а они и не подозревают, что умерли; то неожиданным оказывается весь уклад жизни в семье, приютившей художника Ваню (мой любимый рассказ — “Машинист”; в книге “Гардеробщик” его нет). Или вот это: приехала пригородной электричкой студентка в свой институт, на первую лекцию опоздала, решила позавтракать (дома не успела): “взяла чай, свежий, в сахарной пудре изюмный кекс, яйцо под майонезом, кусок черного хлеба”.

Доесть она не успела, потому что умер гардеробщик, который только что взял у нее пальто. Перевернув четыре страницы, мы узнаем, что незнакомый гардеробщик сделал героиню своей единственной наследницей — и это запустит действие, в котором повествование о том, что и в самом деле бывает, будет причудливо сочетаться с историей гардеробщика, который в далеком прошлом был молодым киномехаником, работавшим на сверхсекретном объекте, где пытались записывать человеческие сны — то есть с небывальщиной.

А о том, почему героиня оказалась его наследницей, мы вообще не узнаем, как, впрочем, и она сама — так разве в этом дело?

Создается любопытный эффект: фантастичность фабулы, необъяснимость (или, по меньшей мере, необъясненность) поступков героев как бы существует над сюжетом, разворачивающимся во вполне реальных обстоятельствах. Герои ходят на службу, нянчат детей, моют посуду, стараются по мере возможности обустроить свой быт — большей частью скудный; а “там, в блаженствах безответных”, уже составлен сценарий их жизни.

Так, в рассказе “Роль” герой, типичный “маленький человек”, после долгой безработицы устраивается на хорошую работу, где единственное тяготившее его условие — это dress code, необходимость одеваться, то есть носить хороший строгий костюм. Мы так и не поймем, почему невинная ложь — попытка оправдаться перед начальством за свое нищенское старое пальто, которое герой надел из-за холода, — приводит его не только к увольнению, но к смерти от неслучайной пули. Ради того, чтобы лишить читателя возможности объяснения гибели героя в рамках логики сюжета, автор даже написал заключительный абзац, оправдывающий заглавие этого рассказа — “Роль”, но отрезающий любые возможности интерпретации.

Елена Долгопят — слишком опытный автор, чтобы ненамеренно не свести концы с концами: это один из ее приемов, иногда лобовой, иногда несколько замаскированный. Я воспринимаю эти исчезновения, переходы в иные миры и как бы запланированные смерти как знаки, оттеняющие не столько бренность, сколько непреложность существования мира, где негромкие люди как лакомство “берут” печенье “Юбилейное” и вафельный торт; пьют иногда самогонку, подкрашенную жженым сахаром, а чаще — чай; разогревают тушенку и щи, носят заштопанные, но чистые рубашки, живут в стандартных пятиэтажках или в бедных деревенских домах.

“Гардеробщик” — вторая книга Елены Долгопят. Как и первая (“Тонкие стекла”, Екатеринбург, 2001), она включает повести и рассказы, большая часть которых ранее публиковалась в толстых журналах. Не все они мне кажутся в равной мере удачными — “Физики”, например, наводят на мысль о переходном для автора периоде, когда нащупывается новая манера, но и прежняя еще не отброшена за ненадобностью.

В критических отзывах о прозе Елены Долгопят делаются попытки причислить ее способ повествования к какому-либо из известных жанров. Называют обычно три — фантастика, детектив и мелодрама. С моей точки зрения, все эти упоминания требуют слова якобы, а уж кто здесь и вовсе ни при чем — так это Борхес и Кортасар, с которыми Долгопят с известной лихостью сравнили в крайне неудачной аннотации к книге “Гардеробщик”, обложка которой также имеет с книгой мало общего.

Елена Долгопят дебютировала в 1993 году и с тех пор практически ежегодно печатала свои повести и рассказы в “толстых” журналах, так что не стоило в аннотации представлять ее как “молодую московскую писательницу”. Проницательный критик А. Агеев особо отметил ее еще в 2001 году, написав в “Русском журнале”: “Тексты богатые, соблазнительно многослойные, в них есть что анализировать” (http://www.russ.ru/krug/20010704.html)

Там же он задал шутливый вопрос самому себе: что еще я могу сделать для прославления Елены Долгопят? И сам на него ответил: прочитай и посоветуй товарищу.

Вот и я советую.

Ревекка Фрумкина

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/6/pann18.html

Лиля Панн

Елена Долгопят. Гардеробщик; Елена Долгопят. Фармацевт

Елена Долгопят. Гардеробщик. Повесть. — Новый мир, № 2, 2005;

Елена Долгопят. Фармацевт. Маленькая повесть. — Новый мир, № 4, 2004.

Елена Долгопят началась для меня с рассказа “Литература”*. Неразвязанный пока узел русской культуры — уже не священный, но все еще брак жизни и литературы — ныл как старая рана и в образе одинокой, бесприютной учительницы литературы на пенсии, путающей литературу и жизнь, и в неправдоподобном сюжете: проводник поезда дальнего следования, делающего среди ночи остановку в его родном городе, наталкивается в пристанционном ресторане на свою школьную учительницу и тут же забирает ее с собой, привозит в служебном купе в Москву, с тем чтобы культурная старушка хотя бы день (вечером ему в обратный путь) “подышала московским воздухом”, развлеклась. Как они едут, как проходит этот день в Москве, как старушка возвращается к прежней жизни — в этом уже никакого неправдоподобия нет, есть одна голая правда жизни. А правду сюжета здесь надо понимать по Тредиаковскому буквально: “…поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть”. Курсив не мой, но я его подчеркиваю, поскольку в художественном космосе Елены Долгопят ярче всего для меня сияют те события, которые маловероятны, но все же могут произойти. Иначе их долженствование для меня не абсолютно.

В “Искусстве при свете совести” Цветаева говорила о данных строках, отсутствие которых в стихах — примета лжепоэзии. Целиком данные стихотворения вообще наперечет, тут и разброс суждений невелик. Казалось бы, целиком данная проза должна встречаться реже поэзии из-за своего относительного многословия, но это не так: в прозе фразы могут и не быть данными, но таковыми должны быть сюжеты (если исключить из рассмотрения вырожденный случай бессюжетной прозы) и, в результате, персонажи. То, что порядок именно таков, подтверждается в сопоставлении повестей “Фармацевт” и “Гардеробщик”; еще выпуклее — в сравнении двух частей, из которых состоит “Гардеробщик”.

В “Фармацевте” подросток Васенька, с детства одержимый непонятным желанием смешивать лекарства и пробовать непредсказуемые смеси, попадает в лапы наркоманов, избитый ими до полусмерти, бежит без копейки из своего убогого поселка в Москву, там его подбирает на улице прохожий… работник Музея кино. В музее Васенька приживается на должности уборщика, боясь выйти за порог, дабы не потерять приюта. То есть находится 24 часа в сутки. В этой маловероятной, но возможной ситуации Васенька выживает. Васенька, не понимающий ни языка кино музейного уровня, ни тем более рафинированной культуры сотрудников музея, — еще один Каспар Хаузер, выросший среди зверей (на дне провинции) и внезапно очутившийся среди людей (культуры). Если читатель знает, что Елена Долгопят работает в московском Музее кино, и если он знаком со знаменитой немецкой легендой по фильму Вернера Герцога, то такой читатель, возможно, задастся вопросом: не совершенное ли это произведение киноискусства вдохновило писательницу на меряние силами с великим кинопоэтом в создании собственной версии бродячего сюжета? Больно уж “Фармацевт” жгуч и легок, “по-герцогски”. Вдохновлялась Герцогом Елена Долгопят или нет, в “Фармацевте” метафоры кино/киномузея работают с полной отдачей на архетипическую ситуацию “без языка” в пограничном варианте: человек — подкидыш во Вселенной, будь он Васенькой из богом забытого селенья или французской кинознаменитостью. Тема ненова еще со времен Экклезиаста, вариация же в “Фармацевте” незабываема.

“Гардеробщик” поначалу не хуже. Оторваться нельзя еще на стадии экспозиции. Молодая, одинокая студентка живет в Подмосковье и на электричке ездит в московский вуз. “Я вошла в институт, когда уже началась первая лекция. В фойе было пусто. Гардеробщик по обыкновению читал книгу в газетной обертке. Я сняла пальто, отряхнула от снега, забросила на барьер. Гардеробщик, не взглянув на меня, закрыл книгу, спрятал на полочку за барьером. Встал, принял пальто… Только-только открылся буфет. Я взяла чай, свежий, в сахарной пудре, изюмный кекс, яйцо под майонезом, кусок черного хлеба. Дома я не завтракала”.

Загадки этого рудиментарного реализма создают “саспенс” для критика. Дальше — не только для него: старик-гардеробщик между вешалками с пальто испускает дух, а через несколько дней студентку оповещают, что этот совершенно чужой человек ей завещал свое имущество. Женский детектив? Ничуть. Не женская проза.

Почему гардеробщик оставляет наследство студентке, которую видит только в очередях к своим вешалкам? Секрет выдан в вопросе: гардеробщик видит. И слышит — по обрывкам разговоров, доходящих до него из очереди, ему не так уж трудно выбрать того, кто с вниманием примет его скромный подарок. Совсем бедный, окажется: домашняя рухлядь, какие-то дешевые фарфоровые фигурки. Золота в них не окажется, только… кино. Обрывки кинолент неизвестного содержания.

Самые сильные страницы повести не те, где показываются странные кинокадры (похожие на сны не случайно), а те, где рассказчица посещает квартиру умершего, завораживается чужой жизнью только потому, что она чужая (гардеробщик правильно прочел студентку), собирает крупицы сведений об одиноком старике. Несентиментально, но и не на нулевом градусе, столь нами ценимом, а на совершенно естественном дыхании описаны такие же сирые, как и гардеробщик, уборщица, буфетчица, жэковский юрист, участковый, соседка, два-три еще как-то связанных с гардеробщиком человека. И не связанных. И не человека — кошка, к примеру. Обыденность при этом не поэтизируется, просто есть как есть. Не оттого ли, что она соседствует со своей непостижимостью, так нетривиальна, жива эта проза? Не оттого. Краткость и точность слова, эти сестры таланта тоже не проговариваются, в чем секрет притягательности голоса Елены Долгопят. Голос плавный и негромкий словно опасается разбить хрупкие, как и ее герои, сюжеты — “тонкие стекла”**, сквозь которые она наблюдает человека и его непрочный мир.

Нужно ли тогда такому писательскому дару ступать на территорию сверхъестественного? Можно, если не глохнет музыка вымыслов, без которой невозможен выход на уровень музыки смыслов. И те вкрапления “мистики”, которыми отмечен “Гардеробщик”, хотя и не принадлежат к его взлетам, музыку вымыслов не глушат. Расправляется с музыкой как первого, так и второго уровня разворот сюжета в сторону повышенной занимательности, вернее, развлекательности — занимательность и так была на высоте (занимательная математика — тут очевидный аналог).

К студентке попадает рукопись гардеробщика. Вторая часть повести — это его воспоминания о деревенском детстве, о переезде в 1930-х годах в Москву, о работе киномехаником. Старая песня. Но добротная, как говорится, литература, а местами и оставляющая занозы в уже размягченном читателе. В целом же никакого сравнения с первой частью. И эта несравнимость нарастает с обострением сюжета. НКВД забирает киномеханика на секретную кинофабрику, где снимаются… сновидения, в буквальном смысле реальные сны. Одни люди, опутанные проводами, спят, другие ухитряются извлечь из них сны на кинопленку, а наш киномеханик показывает отснятый материал собирателям “в жестяные банки снов советских граждан”. Неожиданно читателя перекинули в жанр научной фантастики, и хотя ненадолго, тем больше в нарушение законов художественного пространства. Читатель ощутимо осквернен. Это не его снобизм, а его боль.

Старая песня: 1937 год, аресты, киномеханик бежит, исчезает, в 1955 году возвращается, работает дворником, на пенсии нанимается гардеробщиком. Повествование сделало круг, и, если бы не первая часть, не перейти нам на тот виток спирали, где человек человеку мир. Хотя жизнь киномеханика показана много подробнее жизни гардеробщика, мертвого на большей части сюжетного пространства, персонаж-гардеробщик (как и “фармацевт”) неимоверно живее киномеханика. Такая вот зависимость персонажа от сюжета.

Повесть “Гардеробщик” радует ростом дара прозаика, но и огорчает подменой дара расчетом или поисками выхода из “литературной резервации”. В начале было нешумное, достойное признание таланта Елены Долгопят критиками (Агеев, Губайловский, Каспэ), а об успехе у читателей сужу по переизданию через год сборника рассказов и повестей “Тонкие стекла”, вышедшего в екатеринбургской “У-Фактории” в 2001-м. Исчезновение в переиздании толкового предисловия Олега Аронсона, видимо, идущего вразрез с аннотацией на обложке: “Эта книга — Хичкок, навзничь прошитый Достоевским” (аннотацией не менее масскультурной, чем известные усы над улыбкой Моны Лизы), выдает ставку издателя на читателя не столько широкого, сколько задуренного. Писатель за издателя не в ответе, но Елена Долгопят и сама делает ненужные жесты. Вдруг кладет свой магический смычок и пририсовывает усы к музыке.

Лиля Панн

*“Знамя” № 6, 2003

**Название повести, с которой Е. Долгопят дебютировала в “Знамени” № 11, 2000.

Текст: Наталья Соколова

Дмитрий Данилов почти не нуждается в представлении. Он – известный драматург, чьи пьесы идут во многих российских театрах, его книга «Саша, привет!» завоевала премию «Ясная Поляна» и попала в шорт-лист «Большой книги» (кстати, победителя узнаем 8 декабря).

Елена Долгопят – сценарист, хранитель рукописного фонда Музея кино в Москве. На ярмарке она представила книгу новелл «Хроники забытых сновидений». Модератором встречи стала литературный критик Клариса Пульсон и встречу она начала с парадокса: «Неужели нам так скучно в нашей реальности, что мы придумываем фантастику? Нам мало реальности?»

«Реальности немало, – отметил Дмитрий Данилов. – Писателю в неё интересно вглядываться и видеть вторые и третьи слои. Зачем что-то придумывать? Я стараюсь реальность описывать. Подключается авторская фантазия. Через придумывание, как известно, открываются новые грани».

Елена Долгопят уверена, что фантастика – это миры Стругацких, это то, что писатель напридумывает о земле и людях через много-много лет (к примеру, фильм «Дюна» – это чистая фантастика). А то, что происходит в ее книгах, это только фантастическое допущение. «Трудно жить без того, чтобы не было сказки о реальности, – говорит она. – Есть немало любителей сериалов (и я отношу себя к ним), немало любителей читать. Страшно идти в темном переулке, когда ничего не видно и не понятно. Приятно, когда в любимом окне зажигается свет. Он защищает от хаоса».

Клариса Пульсон спросила, неужели финал рассказа Елены Долгопят «М», который модератор назвала «Средством Маркопулоса» наоборот, тоже не фантастика. Напомним, там главный герой – химик изобрел средство, ускоряющее старение, и напоил им девушку, отчаянно и безответно влюбленную в него. Найти ответ помогли читатели из зала: «Это же метафора, эта любовь была невозможна, поэтому главная героиня умерла».

«У меня чистый реализм, – уверен Дмитрий Данилов, который не согласен, что его книга – антиутопия. – В фантастике главный элемент – другие миры, принципиально отличающиеся от нашего, или наш мир, но в сильно отдаленном будущем. Такую тюрьму, как в моей книге, можно устроить в любой современной стране (по сюжету главный герой живёт под надзором в ожидании казни, которая непонятно когда свершится. – «РГ»). Вспомните норвежца Брейвика, убившего десятки людей, который сидит в трехкомнатной камере, занимается на тренажерах, учится в университете и еще жалуется на условия содержания».

«Вашу книгу читала как квест», – призналась модератор.

«А какое задание?» – спросил Дмитрий Данилов.

«Самый крутой квест, когда не знаешь задания», – ответила Клариса.

«Вообще самые интересные книги рождаются на стыке жанров», – подытожил писатель.

Был вопрос и о том, будет ли новая книга. «Идеи крупного текста пока нет, – ответил автор романа «Саша, привет!». – Будут идеи, будут тексты».

Завершили встречу автограф-сессией.

Рождественские рассказы: истоки, традиции, новаторство.

Содержание:

|

Введение |

2 |

|

|

Глава 1. История и теория жанра. Рождественский рассказ в |

3 |

|

|

Рождественский рассказ и детская |

4 |

|

|

Чудо |

5 |

|

|

Рождественский |

6 |

|

|

Мифологическая основа |

9 |

|

|

Рождественский рассказ и |

9 |

|

|

Рождественский рассказ и |

10 |

|

|

Прагматика рождественского рассказа и его жанровые |

11 |

|

|

Рождественский рассказ – |

13 |

|

|

Глава 2. Рождественский рассказ в творчестве А.И. Куприна |

14 |

|

|

Конспект урока по литературе в 5 |

15 |

|

|

Заключение |

30 |

|

|

Список литературы |

31 |

Введение

Тема квалификационной работы – «Рождественские рассказы: истоки, традиции,

новаторство».

Рождественский рассказ – жанр неоднозначный: с одной

стороны, существуют строгие жанровые рамки, ограничивающие творческую свободу

писателя, с другой стороны, рождественский рассказ – «живой» жанр, поэтика

которого постоянно подвергается трансформациям и изменениям. На эту особенность

рождественских рассказов указывал Н. Лесков: «Святочный рассказ, находясь во

всех его рамках, всё-таки может видоизменяться и представлять любопытное

разнообразие, отражая в себе и своё время, и нравы» [Лесков 21, 4].

Цель

работы – попытка выявить типичные черты жанра рождественского рассказа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

·

обобщить и системно

представить теоретические подходы к жанру рождественского рассказа;

·

определить истоки и

традиции жанра;

·

определить заложенный в

жанре рождественского рассказа потенциал для новаторства;

·

на примере рассказа А.И.

Куприна «Чудесный доктор» определить, как в конкретном произведении проявляются

традиционные черты жанра и в чем заключается новаторство автора;

·

разработать план-конспект

урока для V класса, посвященного анализу рождественских рассказов.

Жанр рождественского рассказа исследован в науке фрагментарно.

Этим определяется актуальность работы. К исследованию этого жанра

практически не обращались в советскую эпоху. В последнее время появляется все

больше работ, посвященных анализу рождественского рассказа. В науке

сформировались разные подходы к исследованию рождественского рассказа.

Некоторые ученые рассматривают жанры рождественского рассказа и рождественской

сказки в рамках святочной и шире – календарной литературы (путь от жанра к

сюжету). Примерами таких работ являются исследования Е.В. Душечкиной «Русский

святочный рассказ: Становление жанра», М. Кучерской «В лесу родилась елочка.

Заметки о забытом жанре», А.А. Кретовой «»Человек на часах» Н. С. Лескова» и

др. М.Ю. Кузьмина в работе «Трансформация евангельского сюжета Рождества

Христова в детской литературе» идет по другому пути: не от жанра к сюжету, а от

сюжета к жанру.

Структура

работы:

работа состоит из введения, двух глав и заключения. К работе прилагается список

литературы, состоящий из 43 наименований. Первая глава «История и теория жанра»

посвящена рассмотрению вопроса о месте рождественского рассказа в контексте

святочной литературы. Помимо этого в ней рассматриваются некоторые вопросы

поэтики рождественского рассказа, выявляются его истоки, традиции, новаторства.

Во второй главе «Рождественский рассказ в творчестве А.И. Куприна» делается

попытка ответить на вопрос, какие черты рождественского рассказа отразились в

произведениях А.И. Куприна. Во второй главе приводится конспект урока по

литературе в 5 классе «Жанровые особенности рождественского рассказа (на

примере «Чудесного доктора» А.И. Куприна)».

Практическая

значимость:

материалы квалификационной работы могут быть использованы при разработке уроков

литературы и спецкурсов.

Глава 1. История и теория жанра

Рождественский рассказ в

контексте святочной литературы

Объект

исследования работы – жанр рождественского рассказа в русской литературе.

Рождественский

рассказ и детская литература

Некоторые

исследователи видят исток жанра рождественского рассказа в детской литературе.

Сейчас жанр

рождественского рассказа воспринимается как жанр, в рамках которого создаются

произведения для детского чтения. «Рождественскую ночь недаром именовали ночью

младенцев, а Рождество праздником детей. <…> Кто как не дети способен так

остро радоваться подаркам, быть счастливым от одного вида блистающего елочного

наряда, так доверчиво ожидать чуда?» [Кучерская 19, 12]. Е.В. Душечкина в

примечании к монографии «Русский святочный рассказ: Становление жанра»

отмечает: «Тема детства и рождества в сознании людей часто переплетаются. З.Г.

Минц пишет об этом в связи с Блоком: «Рождество – радостный праздник, уводящий

в детство, несущий мифологическое чувство «вечного возврата» и (т.к. возврат

цикличен) – вечной неизменности основ бытия» [Душечкина 10, 169]. Связь жанра

рождественского рассказа, в основе которой лежит христианско-нравственная

проблематика, с детской литературой более глубокая, чем это может показаться на

первый взгляд. Именно религиозная литература является истоком детской книги. Но

святочная литература возникла задолго до возникновения детской литературы (в XVIII веке). Изначально святочный рассказ был

адресован взрослым: «Все, казалось бы, располагало к тому, чтобы возник

специфически детский извод святочного рассказа; между тем этого не произошло»

[Кучерская 19, 12]. Только лишь «в середине [XIX] века возникает детская литература, и вместе с нею – детский

рождественский и святочный рассказ, что является следствием активного роста

детской периодики и внимания к проблемам воспитания и просвещения детей»

[Душечкина 10, 164]. Но и тогда «святочный рассказ, входя в дверки детского

журнала, лишь немного пригибал голову: Иван Сергеевич и Елизавета Тихоновна

превращались в Ванечку и Лизоньку, супружеская ссора сменялась детской»

[Кучерская 19, 12].

Чудо как

сюжетообразующий мотив

Помимо рассказа к

«рождественскому жанру» относятся: рождественская сказка, рождественская

история, рождественское стихотворение [об авторской «календарной» поэзии см.: Русская

поэзия детям 1997, 46, Кузьмина 16 , 66] и многие другие. «Рождество – время

чудес и проявления милости Бога к людям» [Торбина 41], оно «связано с ожиданием

чуда, счастья, радости. Ведь рождение Христа – великое чудо, перевернувшее всю

жизнь людей и давшее им надежду на спасение души» [Осанина 26, 112]. «Рождество

– один из главных годовых праздников, отмечаемый в честь рождения

Христа (25.XII / 7.I); считается переломным моментом года, когда солнце поворачивается на лето, в природе происходят чудеса

[выделено нами]: вода в водоемах на

мгновенье превращается в вино, домашний скот

получает способность разговаривать, открывается граница между «тем» и этим светом и т.п.»

[Виноградова, Платонова 4]

. [ См. об этом: Волков 5, с 7].

Следовательно, для всех «рождественских жанров», будь то рассказ, сказка,

стихотворение, сюжетообразующим элементом будет мотив чуда. О приоритете мотива

чуда в поэтике рождественской (ого) сказки (рассказа) говорят практически все

исследователи. Именно поэтому можно говорить о целом комплексе жанров,

объединенных темой Рождества или об особом «рождественском жанре». Неслучайно в

конце 90х годов ХХ столетия, в период возобновления интереса к рождественской

теме, появляется все больше Рождественских сборников [например, см.:

Рождественская звезда 30, Рождество 31, Большая книга Рождества 2 и др.]. В них

публикуются и народные сказки, и сказки литературные, и рассказы, и песни, и

стихотворения, и отрывки из автобиографических повестей, и пьесы и т.п., то

есть все то, что можно приурочить к празднику Рождества. Чудо бывает разное:

иногда оно воспринимается как нечто сверхъестественное (такие «чудеса», как

правило, «творит» нечистая сила), а иногда как проявление божественной

благодати (чудеса, ниспосылаемые нам Богом). Казалось бы логичным ассоциировать

чудо в первом «значении» со святочными рассказами, а во втором — с

произведениями, написанными в рождественском жанре. Но и в этом вопросе

исследователи, обращающиеся к календарной литературе, не могут прийти к одному

решению.

Рождественский

рассказ в контексте календарной литературы

Рождественский

рассказ необходимо рассматривать в контексте календарной литературы, ведь

«именно такие произведения, которые спровоцированы временем, обладающие определенной

содержательной наполненностью и сюжетно связанные с ним, и следует называть

календарными» [Душечкина 10, 6, см.: Душечкина 10, 10]. «Время и текст

оказываются прочно связанными: »<…> повествование рассказов допускается не

всегда, не во всякое время» (В.Н. Харузина). То, о чем можно говорить вечером,

не подходит для утра; то, о чем повествуется в течение одного календарного

периода, неуместно для другого. Время существенно влияет на ту мистическую

силу, которая содержится в повествовании» [Душечкина 10, 6]. Так как в данном

случае «само время способно аккумулировать особенные, свойственные только ему

тексты» [Душечкина 10, 6], поэтому необходимо дать характеристику этого

«времени». Речь идет об особом времени – о празднике, под которым В.Н. Топоров

понимает «временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального,

предполагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в

празднике» [Топоров 40, 329].

Понятно, что тексты,

приуроченные к разным календарным праздникам, имеют разную проблематику. «За

каждым календарным праздником закрепляется определенный комплекс сюжетов»

[Душечкина 10, 13]. Так «для Рождества свойственно напоминание о Божественном

Младенце и Пресвятой Богородице[1],

для Крещения – о событиях Богоявления, для Нового года характерны ощущение

временной пограничности и евангельская идея грядущей «полноты» времени»

[Кретова 13, 60]. А «рассказы, в основе своей ориентированные на святочные

былички, более или менее виртуозно использовали мотив »нечистой силы», который

получал в текстах конца века разнообразную и порой весьма далекую от народной

трактовку. <…> Любая »чертовщина» оказалась вполне подходящей темой

для святочного текста» [Душечкина 10, 200, см. об этом: Максимов 25, 225 – 235,

Душечкина 8, 3 – 8].

В вопросе о

соотношении понятий святочного и рождественского рассказа исследователи

«делятся» на две группы. К первой группе относятся те, которые воспринимают

понятия «святочный рассказ» и «рождественский рассказ» как взаимозаменяемые. Не

различают святочный и рождественский рассказ, например, Е. В. Душечкина и Х.

Баран, О. Торбина, Б. Глебов.

Так, Е.В.

Душечкина и Х. Баран в предисловии к сборнику «Чудо рождественской ночи»

отмечают следующее: «Термины »рождественский рассказ» и »святочный

рассказ», по большей части, использовались как синонимы: в текстах с

подзаголовком »святочный рассказ» могут преобладать мотивы, связанные с

праздником Рождества, а подзаголовок »рождественский рассказ» отнюдь не

предполагают отсутствие в тексте мотивов народных святок» [Чудо рождественской

ночи 43, 6]. Результат этого – неразличение исследователями святочной и

рождественской литературы. Например «Итак, во всем рассмотренных нами святочных

(рождественских) рассказах можно отметить жанрообразующие признаки: все они

приурочены к Рождественским праздникам – Святкам или одной Рождественской ночи,

описывает чудесные события, которые предопределяют душевное воскрешение или

перерождение героя…» [Торбина]. Смешение исследователями терминов имеет под

собой объективные причины. На них указывает Е.В. Душечкина в монографии

«Русский святочный рассказ: Становление жанра»: «Сам термин »святочный

рассказ», впервые использованный Н. Полевым, собственно терминологический

смысл получил лишь в середине века. Примерно тогда же… начинает использоваться

и термин »рождественский рассказ». Изредка встречается еще одно жанровое

определение – »новогодний рассказ». Термины эти, как показывает сравнение

текстов с разными подзаголовками, вполне взаимозаменимы, и часто текст с

преобладающими святочными мотивами называется »рождественским рассказом» и

наоборот – текст с доминирующими рождественскими мотивами называется

»святочным». Рассказ же обозначенный как »новогодний», в свою очередь, мог

включать в себя семантику и Рождества, и народных святок. Поэтому в данном

случае представляется возможным говорить об одном корпусе текстов, который

покрывается самым употребительным из всех названных терминов – »святочный

рассказ»» [Душечкина 10, 199 – 200].

Другие

исследователи, наоборот, разводят понятия святочный и рождественский рассказ. Такой

подход к проблеме мы находим в работах А.Р. Магалашвили: «Исследователи

выделяют три календарных жанра: рождественский и святочный рассказы,

посвященные Рождеству и Святкам (послерождественским праздничным дням), и

потому зачастую взаимопроникающие, а также пасхальный рассказ, связанный со

Страстной неделей и Пасхой [о пасхальном рассказе см.: Минаев 26, 12 – 13]»

[Магалашвили 24], И.Г. Минераловой: «Рождественский рассказ, рождественская

сказка, пасхальная история, а шире – святочный рассказ – вариации жанра, берущего

свое начало в мистерии» [Минералова 27, 127] и др. Как правило, в данном случае

святочный и рождественский рассказ рассматриваются как родо–видовая пара. Так,

А.А. Кретова отмечает, что «понятие «святочного рассказа» можно расценивать как

родовое по отношению к видовым – рассказам рождественскому, новогоднему,

крещенскому, которые имеют свои отличительные признаки, специфику» [Кретова 13,

60]. Подобное понимание интересующего нас вопроса мы иногда встречаем в

вышеназванной монографии Е.В. Душечкиной: «Разновидность святочного рассказа –

рассказ с рождественскими мотивами» [Душечкина 10, 185]. В главе «Н.С. Лесков и

традиция русского святочного рассказа» Е.В. Душечкина пишет следующее:

«Формально каждый святочный рассказ Лескова может быть отнесен к определенному

типу святочного сюжета, начиная с простой былички о встрече с »нечистой

силой» [собственно святочный рассказ. – И.З.] и кончая описанием чуда,

случившегося в рождественскую ночь [рождественская сказка. – И.З.]» [Душечкина

10, 188]. С.Ф. Дмитренко в сборнике «Святочные

истории: Рассказы и стихотворения русских писателей», составителем которого

он является, размещаются следующие произведения: «Святочная ночь» Л.

Толстого, «Святочный рассказ» М. Салтыкова – Щедрина, «Крещенская

ночь» И. Бунина, «Рождественская ночь» К Станюковича и т.п.

Этот подход нам

кажется более адекватным.

Мифологическая основа рождественского рассказа

Необходимо подробнее рассмотреть мифологическую основу

жанра рождественского рассказа, его истоки. Здесь важно обратить внимание на

два ключевых момента: во-первых, на связь жанра с фольклором, а, во-вторых, на

связь его со средневековой мистерией.

Рождественский рассказ и фольклор

М.Ю. Кузьмина видит «истоки рождественской сказки, как

и святочного рассказа, в фольклоре» [Кузьмина 16, 67]. Н.Н. Старыгина тоже

считает, что «само определение рассказа – святочный указывает на отдельные

истоки жанра. <…> То, что звучит устно, рано или поздно получает

письменное оформление. Так и святочный рассказ: постепенно из области устного

бытования он переместился в сферу письменной литературы» [Старыгина 38, 23].

Поэтому нередко Рождественские сборники открываются именно с народных сказок.

Так, в сборнике «Рождество», мы встречаем следующие разделы: Английские

народные сказки и песни (например, сказка «Зеленая леди с холма одного

дерева»), Рождественские сказки Франции («Маленький Жан и рождественский гусь»,

«За то, что работал на Рождество», «Нану и волхвы») [см. подробнее: Рождество 31].

Е.В. Душечкина в монографии, посвященной святочному

рассказу, начинает наше знакомство с жанром с подробного рассмотрения

календарного фольклора, а точнее, мифологической прозы – «быличек» (суеверных

меморатов) и «бывальщин» (суеверных фабулатов) [характеристику данных фольклорных

жанров см.: Померанцева 29, 14, 22 – 24. См. об этом: Брагинская 3, 614,

Токарев 39, 331]. Более того, исследователь подробно рассматривает комплекс

сюжетов, характерных для благовещенского рассказа, русального рассказа, духовского

рассказа, купальского рассказа, воздвиженского рассказа, святочного рассказа

[см.: Душечкина 10, 11 – 13]. Но как нам кажется, не в быличках и бывальщинах

нужно искать истоки жанра рождественского рассказа. Последний связан с фольклорной

христианской легендой, действующие лица которой – Иисус Христос, Божья Матерь,

святые; ее сюжетообразующий мотив – мотив чуда [см. подробнее: Зуева 12, 87].

Рождественский рассказ и средневековая мистерия

И.Г. Минералова считает, что корни жанра рождественского

рассказа необходимо искать в мистерии – в «одном из основных жанров

западноевропейской драматургии позднего Средневековья (14 – 16 вв.)»

[Литературная энциклопедия 22, 551]: «Рождественский рассказ, рождественская

сказка, пасхальная история, а шире – святочный рассказ – вариации жанра,

берущего свое начало в мистерии, где художественное пространство трехмерно: мир

земной, реальный; мир горний, небеса и последний – преисподняя, ад» [Минералова

27, 127].

Е.В. Душечкина здесь придерживается несколько иного

подхода: мистерия – лишь этап развития жанра: «Святочная словесность XVIII

века включает в себя большое количество драматических текстов» [Душечкина 10,

71]. «Святочная и рождественская драматургия нефольклорного происхождения

возникает в конце XVII – начале XVIII века под влиянием

западно-европейских рождественских мистерий. <…> Со временем религиозные

«действа» начинают переплетаться и скрещиваться с народными пьесами. Эта

традиция разыгрывания комедий на святках, была жива еще в начале XIX века»

[Душечкина 10, 71. О русском обычае ходить на святки с вертепом см.: Русский

народ 33, 32].

Прагматика рождественского

рассказа и его жанровые особенности

Главная

особенность календарной литературы – ее полнейшая зависимость от «внешних»

обстоятельств. В данном случае прагматика жанра целиком определяет его поэтику.

«Святочные рассказы имели, пожалуй, не столько художественный, сколько

жизненно-практический смысл. Они поставляли читателю подходящее для его

праздничного настроения чтение, они были исполнены стремления уменьшить

несостоятельность праздничных ожиданий» [Душечкина 8, 7].

Попытаемся

определить, от чего зависели произведения, приуроченные к календарным датам.

Во-первых, сам праздник, с которым были связаны произведения, определял не

только их общее настроение, но и их структуру. Во-вторых, поэтику произведений

определяло то, каким путем они попадали к читателям: рождественские и святочные

рассказы печатались в «праздничных – преимущественно в рождественских и

новогодних номерах разных периодических изданий» [Лесков 21, 440]. В-третьих, на

творчество писателей накладывались рамки, обусловленные вкусами аудитории. Святочный

рассказ изначально зарождался в рамках массовой литературы, поэтому он был

рассчитан на определенного читателя (грамотного простолюдина) – «это чтение

было подчеркнуто общедоступно, не случайно на рождественских изданиях то и дело

появлялись подзаголовки типа »сборники для всех», »альманах для всех»» [Кучерская

20, 224, см.: Чудо рождественской ночи 43, 22]. Произведения должны были

удовлетворять вкусы и потребности именно массового читателя. Поэтому

неудивительно, что жанр постепенно начал вырождаться. Так «[Лесков] в письме

Суворину от 11 декабря 1888 года пишет: »Форма рождественского рассказа сильно

поизносилась»» [Душечкина 9, 42]. «Литературные штампы <…> явились

причиной появления пародий на святочный рассказ. <…> Пародии

свидетельствовали о том, что святочный жанр отработал свои возможности» [Чудо

рождественской ночи 43, 24 – 25. Примеры пародий на рождественские и святочные

жанры см.: Д’Ор 7, 268 – 269, Свистун 34, 270 и др.].

В дореволюционной

России в рождественскую ночь можно было встретить не только колядующих девушек

и молодых людей, но и детей. Дети шли отдельной процессией и несли игрушечный

вертеп – пещеру, в которой родился Иисус Христос. Вертеп обычно делался из

бумаги и прикреплялся к длинной палке. Венчала его рождественская звезда.

Вертеп был двух-, а иногда трехэтажным. И тогда он символизировал Вселенную,

мироздание. Верхняя часть – непосредственно пещера – ассоциировалась с небом,

средняя – земля – чаще всего изображала дворец царя Ирода, и нижняя, подземная

часть – ад, там обитали черти и прочая нечисть. Все персонажи библейских

историй были представлены куклами, с которыми дети разыгрывали целые спектакли,

переходя из дома в дом. Эти представления являлись отголосками средневековых

рождественских мистерий, давших начало всей календарной литературе в целом и

рождественскому рассказу в частности.

Классический

рождественский рассказ имел определенные жанровые особенности: был трехчастен

и, как ни странно, своей «архитектурой», напоминал детский

рождественский вертеп. Ад – Земля – Рай. Живший обычной земной жизнью герой

волею обстоятельств оказывался в сложной жизненной ситуации, сравнимой с адом.

А потом случалось чудо, носившее или чисто мистический характер, или вполне

земной, когда герой, перестраивая свою духовную жизнь, сам вырывался из ада. И

пришедшее на смену отчаянию состояние счастья было сравнимо с Раем.

Рождественский рассказ имел, как правило, счастливый конец.

Итак,

рождественский рассказ берет свое начало в устном народном творчестве. В его

основе – жанр, относящийся к фольклорной несказочной прозе – жанр легенды. Помимо

этого рождественский рассказ неразрывно связан с христианской культурой. Рождественский

рассказ относится к так называемой календарной литературе. Связи святочного

рассказа с праздником, дающим ему начало, достаточно прочные. Результат этого –обилие

«ординарых святочных и рождественских рассказов» [Чудо рождественской ночи 43,

24]. «Жесткость жанровой формы святочного/рождественского рассказа <…>

обязывала писателей придерживаться определенных композиционных и сюжетных

рамок, что создавало дополнительные трудности при его написании. Именно эта

жесткость формы и привела, в конце концов, к однообразию сюжетных схем, породив

избитость и заштампованность святочных сюжетов. Святочный рассказ, выросший из

фольклорного текста, неизбежно должен был прийти к кризису, что и произошло в

период его наибольшего расцвета и распространения» [Душечкина 10, 207].

Рождественский

рассказ – аномальный жанр

«В исторической

поэтике, – пишет Ю.М. Лотман, – считается установленным, что есть два типа

искусства. Один тип искусства ориентирован на каноническую систему

(»ритуализированное искусство», »искусство эстетики тождества»), другой на

нарушение канонов, на нарушение заранее предписанных норм» [Лотман 23, 16]. В

случае с жанром рождественского рассказа мы имеем дело с парадоксальной

ситуацией. Корнями святочные жанры относится к такому типу искусства, которое

«ориентировано на каноническую систему». Его связь с фольклором еще очень

сильна. Отсюда «фиксированность области сообщения» [Лотман 23, 17] рождественского

рассказа, жесткость рамок ее поэтической системы. Но, в то же время, формально

рождественский рассказ – это уже область литературы нового времени, где

«эстетические ценности возникают не в результате выполнения норматива, а как

следствие его нарушения» [Лотман 23, 16]. А, как отмечает Ю.М. Лотман, в

области искусства второго типа «автоматизации кодирующей системы не может

произойти. Иначе искусство перестает быть искусством» [Лотман 23, 17]. «Внешние обстоятельства не

только способствовали возникновению литературного жанра святочного рассказа, но

и существенно осложнили его судьбу. Литература обогащается жанром, природа и

функционирование которого придает ему заведомо аномальный характер. Будучи

явлением календарной словесности, он крепко связан со своими праздниками, их

культурным обиходом и идейной проблематикой, что препятствует изменениям в нем,

его развитию, как того требуют литературные нормы нового времени. <…>

Литературный жанр святочного рассказа живет по законам фольклорной и ритуальной

»эстетики тождества», ориентируясь на канон и штамп – устойчивый комплекс

стилистических, сюжетных и тематических элементов» [Душечкина 10, 246].

Глава 2.

Рождественский рассказ в творчестве А.И. Куприна

Основоположником

жанра рождественского современного рассказа по праву считается Чарльз Диккенс.

У него есть целый цикл рождественской прозы. Произведения в жанре

рождественского рассказа писали и О’Генри («Дары волхвов») и Сельма Лагерлёф (цикл

библейских рождественских историй и чудесных рассказов). Русские писатели тоже

не обошли вниманием рождественскую тему. Есть замечательные рассказы у Н. Лескова,

Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, Л. Андреева и многих других.

Классикой

«рождественского жанра» считается «Чудесный доктор» А.И. Куприна. Стоящую

буквально на грани смерти семью спасает чудо. «Ангел» снисходит в жалкую

лачугу в лице знаменитого русского доктора Пирогова. «Чудесный доктор» – один

из ранних рассказов А.И. Куприна [см.: Крутикова 15, 11 – 17; Волков 6, 3 –

106; Берков 1, 16 – 24]. Это был сложный период для писателя, «период

скитальчества». Начинающий писатель был вынужден публиковать свои произведения

в газетах (еженедельных и ежедневных), что накладывало определенные

обязательства на юного А.И. Куприна [см.: Крутикова 15, 13]. В рождественском

номере газеты «Киевское слово» за 1897 год был опубликован и рассказ А.И.

Куприна «Чудесный доктор». Несмотря на это, все исследователи сходятся во

мнении, что рассказ «Чудесный доктор» – талантливое и оригинальное произведение,

в котором А.И. Куприн, с одной стороны, не спорит, но, с другой стороны,

творчески обыгрывает классический рождественский рассказ.

Конспект

урока по литературе в 5 классе

Жанровые

особенности рождественского рассказа (на примере рассказа А.И. Куприна «Чудесный

доктор»)

Цели:

1) Образовательные:

—

развивать

представление о понятии: «рассказ», «композиция»;

—

формировать

представление о понятии «рождественский рассказ»;

—

формировать

представление о «содержательной форме» произведения;

—

выявить

жанровые особенности рождественского рассказа на примере рассказа А.И. Купина

«Чудесный доктор»;

—

показать,

какие художественно-изобразительные средства использует автор при создании

рождественского рассказа;

—

попытаться

на примере одного произведения ответить на вопрос, каковы истоки

рождественского рассказа, традиционное и новаторское в поэтике рождественских

рассказов;

—

пронаблюдать

использование приема рождественского рассказа в других произведениях, например,

Л. Андреев «Ангелочек», Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке».

2) Воспитательные:

—

воспитывать

интерес к кропотливой работе над произведением,

—

воспитывать

эстетический вкус, культуру чтения,

—

воспитывать

в учащихся милосердие, сострадание, доброту.

3) Развивающие:

—

развивать

умение анализировать литературное произведение,

—

развивать

умение видеть за «простотой» неоднозначность авторского текста,

—

развивать

умение мыслить, рассуждать,

—

расширить

культурологический кругозор

учащихся.

Методы и

приемы

направлены на дифференцированный (индивидуальный) подход к каждому ученику

через определенную систему вопросов и индивидуальных заданий: слово учителя,

беседа, самостоятельная работа учащихся, работа в группах, работа со словарем,

чтение.

Наглядность:

1. Репродукция

картины с изображением библейского сюжета Рождества;

2. Репродукции

обложек книг (или сами книги), содержащих рождественские рассказы (Н. Лескова,

А. Куприна, А. Чехова и др.);

3. Портрет А.И.

Куприна [Крутикова 15; Фролова 42];

4.

Литературно-музыкальная композиция. Стихотворение Б. Пастернака «Рождественская

звезда».

Тип урока: синтетический

План урока:

I этап:

–

подготовка

к восприятию нового материала,

–

беседа

по известному для учеников материалу,

–

целеполагание.

II этап:

– восприятие нового материала,

– работа над понятиями «рождественский

рассказ», «чудо», «композиция».

III этап – анализ произведения:

беседа, самостоятельная работа по группам.

IV этап – синтез: подведение итогов.

V этап – оценивание.

VI этап – домашнее задание.

Ход урока:

Домашнее

задание к уроку:

1. Повторить

теоретическое понятие «рассказ»;

2. Прочитать

следующие рассказы: А.И. Куприн «Чудесный доктор», Ф.М. Достоевский «Мальчик у

Христа на елке», Л. Андреев «Ангелочек»;

3. Подготовить

рассказ о жизни и творчестве А.И. Куприна.

Деятельность

|

Деятельность ученика |

|

I. Подготовка к восприятию нового материала. Беседа по пройденному материалу: Сегодня на Вопросы на Дома вы Чем понравился? Как вы поняли, Помимо этого вы Как вам Правильно. Давайте Что за праздник Послушаем стихотворение Б. Пастернака «Рождественская звезда» Целеполагание Итак, если мы I. Для этого Вы сказали, что Александр Важное место в Итак, рассказ – (запишем в Являются ли Нам сегодня Приступим. II. Восприятие нового (теоретического) Слышали ли вы раньше такое название? На основании прочитанных дома рассказов попробуйте выделить черты Правильно. Но мы это определение дополним. Рождество было желанным праздником. Взрослые и дети поздравляли друг В одном из таких сборников (в рождественском номере газеты Характеристику жанра святочного рассказа дать достаточно трудно, так Давайте прочитаем рассказ «Чудесный доктор» III. Анализ произведения. Чтение рассказа (учителем или подготовленным учеником). Какие слова Словарная работа (если возникли вопросы), которую можно провести в Досужий (вымысел) – появившийся от безделья (от слова «досуг» — свободное Предания – легенды, переходящие от поколения к поколению, рассказы о Плачевно – здесь: безрезультатно. Пустые щи – щи, сваренные на воде, а не на мясном бульоне. Изможденный – крайне изнуренный, утомленный. Управляющий – человек, который ведет дела какого-либо хозяйства. Швейцар – сторож при подъездах. Поденная работа – работа, для выполнения которой человека нанимают только день. Сочельник – (устаревшее) канун церковных праздников Рождества и Залог – отдача имущества в обеспечение обязательств. Анализ произведения Напомните, что такое композиция произведения. Из каких частей состоит Из скольких частей состоит рассказ. Что мы узнаем из эпилога? От чьего лица ведется повествование? Как он сам оценивает свой рассказ? Как давно произошло событие? Где произошло событие? Итак, из эпилога мы узнаем о месте и времени действия. Все реально. Рассказчик нам поведал то, что он сам узнал от Гришки Мерцалова. Перед Дальше происходит завязка действия. Появляются главные герои рассказа. Кто они? Это не случайно. Рождественскую ночь именовали ночью младенцев, а Автор создаёт картину жизни мальчиков и большого города, 1: Как характеризуется город в период праздника? 2: Что существует в реальности двух мальчуганов? Итак, время одно – праздник – время радости, веселья, чудес. Но все ли Что мы дальше узнаем о семье Мерцаловых? Люди попали в очень тяжелую ситуацию. Им не на что надеется, кроме Почему Мерцаловы попали в такую ситуацию? Как вы думаете, в этом есть Отец на все готов ради семьи. Докажи это текстом. Он просит Хоть кто-то ему помогает? В каком состоянии отец? Как только человек совсем отчаялся, произошло чудо. Чудо всегда Да в парке необычном, а в чудесном. Он противопоставлен не только Кого он встречает в парке? Кто помог семье избавиться от нищеты? Почему незнакомец в парке Как вы понимается фразу чудесный доктор? Подберите синонимы к слову Как он описывается? Знаете, в русском фольклоре есть такой жанр. Он называется легенда. На самом деле кто он? Что он совершил? А как вы понимаете слово «чудо»? И что за чудо он совершил? Как вы понимаете, что обозначает слово «милосердие», «сострадание»? Под руководством «чудесного доктора» все меняется, как в сказке, Какой сюрприз ждет Мерцаловых после исчезновения доктора? Как Мерцаловы узнают фамилию «чудесного доктора»? Н. И. Пирогов – (1810-1881) – врач, основоположник Как Куприн заканчивает свой рассказ? Какие слова передают глубокую благодарность Как изменилась семья Мерцаловых? Кем стал один из мальчиков? Оказывается, один добрый поступок способен изменить целую реальность: Какую библейскую заповедь мы наблюдаем в рассказе? О чем заставляет задуматься рассказ? Можем ли мы с уверенностью сказать, что рассказ актуален, современен IV. Синтез Итак, в рассказе Куприна финал счастливый. Во всех рассказах, которые Как вы думаете, почему? Прежде, чем отвечать на поставленный вопрос, давайте еще раз Можно ли отнести рассказы Л. Андреева и Ф. Достоевского, прочитанные Докажите это. Работа по группам (по вариантам). 1 вариант – анализ рассказа Л. 1. Когда происходит событие в рассказе? Докажите (примерами из 2. Как автор пытается убедить читателя в реальности происходящих 3. Свершения какого чуда ожидает читатель? Происходит ли оно в 4. Каков финал рассказа? 5. С какой целью автор использует прием рождественского рассказа в Итак, мы сегодня познакомились с особым типом рассказа – с рассказом V. Оценивание VI. Домашнее задание Учащиеся в зависимости от того, как они осмыслили тему, рассмотренную 1. Определить жанр произведения Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками» 2. Сочинить свой рождественский рассказ. Домашнее задание выполняется письменно. |

Да. Тем, что рассказ хорошо заканчивается. Он совершил чудо. Да, в рассказах Рождество – это праздник рождения нового человека, надежды, души Рассказ – это малая Да, потому что он Нет. Событие происходит в Рождество. Происходит чудо. Да. Построение произведения. Из эпилога, завязки, развития действия, кульминации, развязки, «Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною Повествование ведется от лица рассказчика? О событии он узнал от Действие происходит совсем недавно – 30 лет назад, в реальном городе Чтобы создать эффект реальности происходящего события. Два мальчугана. Да. Особенно Новый год. Это время, когда ждешь чуда, подарков. Прекрасные магазины / Малолюднее и темнее становились улицы; Сияющие елки/ Кривые, узкие переулки, Покосившийся, ветхий дом; Праздничное оживление толпы/ Мрачные, не освещенные косогоры; Веселый гул окриков и разговоров/Темный, обледенелый и грязный двор; Разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам/Прошли в темноте общим коридором; Праздничное ликование/Закоптелые, плачущие от сырости стены, Ужасный запах нищеты. Грязная широкая постель Деталь: в праздничном городе мальчики не чувствуют мороза, но когда Они очень бедные (мальчики плохо одета – одежда у них из ветхого Люди не реагируют на их горе. Они черствы и глухи к их мольбам. Когда говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время Нет. Об этом говорит сам автор. «В этот ужасный, роковой год несчастье Он не боится унизиться. — Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду Нет. «Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два надо работать, а не клянчить, а во второй — его обещали отправить в Он в отчаянии: «Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего «Незаметно для себя Мерцалов» оказался в парке. «В этом парке спокойно и хорошо. Перед Мерцаловым открываются Чудесного доктора. Потому что он другой человек. Он чудесный доктор. Волшебный, удивительный, необычный, чудный, замечательный. А может «Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в Да. Его даже автор называет святым, чудесным. Он врач. Чудо. «Нечто, происходящее под влиянием сверхъестественных сил; -нечто Поразительное». Он не остался равнодушным. Милосердие – готовность помочь кому-нибудь из сострадания, Он даже не называет своего имени. Он оставил деньги. По фамилии на рецепте к лекарству. «Просто чудо совершил этот святой человек. То великое, мощное и Он стал Григорием Емельяновичим Мерцаловым. «Теперь он занимает Помощь близким людям. Да. Потому, что ситуация, когда человек нуждается в помощи другого Нет Жанровые особенности рождественского рассказа: 1. Действие происходит накануне Рождества; 2. Противопоставление реальности и мечты; 3. Чудо; 4. Счастливый финал. Да. Автор может использовать прием рождественского рассказа для создания |

Заключение

Итак, корни рождественского рассказа нужно искать в христианской

культуре и в фольклоре. Рождественский рассказ демонстрирует свою схожесть с

фольклорными легендами, относящимися к области устной несказочной прозы.

И герой легенды, и герой рождественского рассказа

попадает в критическую ситуацию, с которой сам справиться не может. Но

происходит чудо, и герой получает спасение. В народной фольклорной легенде чудо,

как правило, исходит от Николая Чудотворца – святого, особо почитаемого

русскими. В рассказе А.И. Куприна чудо совершил доктор Пирогов, который описан

в рассказе как святой.

Жанровые

особенности классического рождественского рассказа таковы:

— время рассказа

особое – праздник Рождества – время маргинальное, время, когда совершается

противоборства добра и зла;

— в основе

композиции лежит оппозиция зла и добра, ада и рая, того, что есть и того, что

должно быть;

— герой оказывался

в сложной жизненной ситуации (первый член оппозиции);

— случается чудо.

Чудо может иметь мистическую природу (помощь извне), или быть вполне земным (герой,

перестраивая свою духовную жизнь, сам вырывался из ада). На смену отчаянию приходит

состояние счастья (второй член оппозиции);

— рождественский

рассказ имеет, как правило, счастливый конец.

Все эти

отличительные особенности жанра рождественского рассказа облегчили его переход

в детскую литературу: через данный жанр ценностные ориентиры и моральные нормы

Христианства попадали к маленьким читателям в адаптированном виде.

Список

литературы

1.

Берков,

П.Н. Александр Иванович Куприн. Критико-биографический очерк / П.Н. Берков.

– М., Л.: АН СССР, 1956.

2.

Большая

книга Рождества / Сост. Н. Будур, И. Панкеев. — М.: Олма-Пресс,

2000. – 863 с.

3.

Брагинская,

Н.В. Календарь / Н.В. Брагинская // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х

т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: НИ «Большая российская энциклопедия», 2000. –

Т. 1. – С. 612 – 615.

4.

Виноградова,

Л.Н., Платонова, А.А. Рождество [Электронный ресурс]/Л.Н. Виноградова, А.А.

Платонова // Словарь Славянской Мифологии

(Дом Сварога).- Режим доступа: http://www.pagan.ru/r/rovdestwo0.php

5.

Волков

,С. Настали святки / С. Волков // Литературная газета. – 2003. — № 1. – С.

7 – 8.

6.

Волков,

А. Творчество А.И. Куприна . – М.: Советский писатель, 1962.

7.

Д’ Ор,

О.Л. Как

надо писать рождественские рассказы. Руководство для молодых писателей / О.Л.

Д’ Ор // Дружба народов. – 1992. – № 1. – С. 268 – 269.

8.

Душечкина,

Е.В. Русские святки и петербургский святочный рассказ / Е.В. Душечкина //

Петербургский святочный рассказ – Л.: Петрополь ЛО СФК, 1991. – С. 3 – 10.

9.

Душечкина,

Е.В. »Зимних праздников блестящие тревоги» (русские святки) / Е.В.

Душечкина // Святочные рассказы – М.: Рудомино, 1991. – С. 203 – 212.

10.

Душечкина,

Е.В. Русский святочный рассказ: Становление жанра / Е.В. Душечкина – СПб:

С.-Петербургский гос. ун-т, 1995. – 256 с.

11.

Душечкина,

Е.В. Русская елка: История. Мифология. Литература / Е.В. Душечкина – СПб:

НОРИНТ, 2002 – 416 с.

12.

Зуева,

Т.В. Русский фольклор. Словарь – справочник./Т.В.Зуева. – М.: Просвещение,

2002. – С. 87.

13.

Кретова,

А.А. «Человек на часах» Н. С. Лескова / А.А. Кретова // Литература в

школе. – 2000. — № 6. – С. 60 – 62.

14.

Кретова, А.А. Дядя Скрудж и дядя Страх в «Рождественской песни в

прозе» Ч. Диккенса и в святочном рассказе Н.С. Лескова «Зверь»:

Опыт изучения святочной прозы на

уроке литературы /А.А.Кретова // Литература в школе.-

2001.-№1.-С.38-40

15.

Крутикова,

Л.В. А.И. Куприн /Л.В. Крутикова. – Л.: Просвещение, 1971.

16.

Кузьмина,

М.Ю. Трансформация евангельского сюжета Рождества Христова в детской

литературе / М.Ю. Кузьмина // Гуманизация и гуманитаризация образования 21

века: Материалы 5-ой научно-методической конференции памяти И.Н. Ульянова

«Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века» (сентябрь 2004года, г.

Ульяновск) / Под общ. ред. Л.И. Петриевой. – Ульяновск: УлГПУ, 2004. – 351 с.

17.

Куприна-Иорданская,

М.К. Годы молодости /М.К. Куприна-Иорданская. – М.: Художественная

литература, 1966.

18.

Куприн

, А.И. Чудесный доктор /А.И. Куприн // Повести и рассказы. – М.:

Художественная литература, 1986, с. 78 – 86.

19.

Кучерская,

М. В лесу родилась елочка. Заметки о забытом жанре / М. Кучерская //

Детская литература. – 1992. – № 1. – С. 11 – 16.

20.

Кучерская,

М. От

составителя / М. Кучерская // Дружба народов. – 1992. – № 1. – С. 223 – 225.

21.

Лесков,

Н.С. Жемчужное ожерелье / Н.С. Лесков // Собрание сочинений: В 12 томах.–

М.: Правда, 1989. – Т. 8. – С. 3 – 17.

22.

Литературная

энциклопедия терминов и понятий. / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК

«Интелвак», 2001. – С. 551.

23.

Лотман,

Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс / Ю.М. Лотман

//Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. Сборник

статей. – М.: Наука, 1973. – С. 16 – 23.

24.

Магалашвили,

А.Р. Пасхальный рассказ в творчестве Федора Сологуба [Электронный ресурс]

/А.Р.Магалашвили. – Режим доступа: http:// www.litved.narod.ru/pasha.htm.

25.

Максимов,

С.В. Святки / С.В. Максимов // Дружба народов. – 1992. — № 1. – С. 225 –

235.

26.

Минаев,