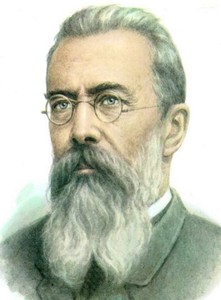

Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»

Опера «Снегурочка» не сразу полюбилась музыкантам и слушателям. Как и пьеса, она раскрывается гранями только самому чуткому восприятию. Но сумев постичь однажды ее подлинную космическую красоту, никто уже не сможет разлюбить ее. Подобно юной героине, она из скромности не показывает всей глубины сразу. Но через сказку на Руси издревле передавали самые ценные мысли.

Краткое содержание оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», историю и интересные факты об этом произведении читайте на нашей странице.

|

Действующие лица |

Голос |

Описание |

| Мороз | бас | отец Снегурочки, воплощение суровых при родных сил |

| Весна | меццо-сопрано | мать Снегурочки, надежда, обаяние и тепло природы |

| Снегурочка | сопрано | дочь холода и тепла, красавица, не способная любить |

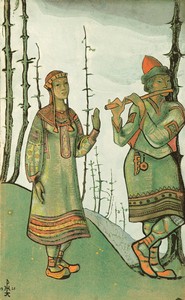

| Лель | контральто | пастух и поэт-певец, восхищающий сердца |

| Купава | сопрано | подружка Снегурочки |

| Мизгирь | баритон | жених Купавы, заморский купец |

| Берендей | тенор | правитель царства берендейского |

| Бобыль | тенор | приемные родители Снегурочки, взявшие ее в свой дом |

| Бобылиха | меццо-сопрано | |

| Народ (берендеи), царские слуги |

Краткое содержание «Снегурочки»

В основу либретто легла драматургическая пьеса Александра Островского «Снегурочка». Второе название произведения – «Весенняя сказка». В нем много иносказательного – весной с природой происходят такие преображения, что этот процесс можно сравнить с волшебством. Сказку населяют сказочные персонажи, и развитие сюжета построено не на обычных для того времени канонах.

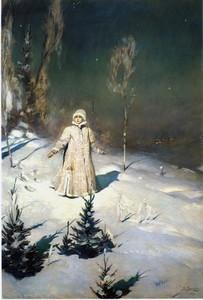

Дочь Весны и Мороза Снегурочка выросла в лесу под защитой мистических лесных существ. Но издавна наблюдает за людьми, и всеми силами стремится понять их мир. Она упрашивает родителей разрешить ей пожить среди людей.

Попав в дом Бобыля и Бобылихи, она начинает познавать мир человеческих отношений. Оказывается, люди ищут любовь и женятся, встретив её. Сердце Снегурочки холодно от рождения. Она слушает песни Леля, беседует с подругой Купавой, но не чувствует ничего.

Мерный ход деревенской жизни нарушает появление Мизгиря – жениха Купавы. Уже назначена свадьба, как вдруг Мизгирь встречает Снегурочку и пленяется ее холодно-сдержанной красотой. Он бросается за Снегурочкой, упрашивая стать ему женой.

Купава опозорена, и не может оправиться от горя. Соседи советуют ей идти к мудрому царю Берендею. Их философская беседа о том, стоит ли любить и верить, трогательна и сострадательна. Призвав Мизгиря на суд, Берендей не может решить дилемму: как можно против воли заставить человека любить? На что Мизгирь предлагает царю взглянуть на Снегурочку, виновницу беды. С одного взгляда на нее царь понимает, кто перед ним стоит. Она – причина того, что Бог Ярило насылает на царство испытания. Берендей дает указ: до утра следующего дня (дня праздника Ярилы) кто-то должен растопить ледяное сердце Снегурочки – влюбить ее в себя. Выполнить задачу берется Лель, пастух, поющий сладостные песни. Мизгирь упрашивает дозволения тоже попробовать.

Снегурочка тянется к Лелю, с которым подружилась. Но он внезапно обращает свой взор на Купаву. И это больно ранит Снегурочку. Она начинает испытывать доселе неизведанные чувства. Страстно молит она мать Весну одарить способностью любить. Весна идет ей навстречу, но предупреждает, что отныне лучи солнца опасны для Снегурочки, она может растаять под ними.

Пробужденная для любви Снегурочка встречает Мизгиря и иными глазами смотрит теперь на него – она любит, и просит его быть с ней. Вместе они выходят на Ярилину поляну, где уже происходит свадебный обряд – царь Берендей освящает союз всех желающих.

И Мизгирь со Снегурочкой просят благословения. В этот момент солнце поднимается уже высоко, и Снегурочка начинает таять. До самой последней минуты она говорит как счастлива, что смогла полюбить. Мизгирь от горя бросается в озеро.

Теперь Берендей уверен, что тяготы его народа позади. Жизнь продолжается. Опера завершается хоровой сценой, изображающей счастливый освобожденный от проклятия народ, поющий гимн «Свет и сила, Бог Ярило!».

| Продолжительность спектакля | |

| I — II Акт | III — IV Акт |

| 45 мин. | 55 мин. |

Фото:

Интересные факты:

- Работа над оперой была завершена 31 марта 1881 года – в день пятидесятилетия композитора.

- Это один из провозвестников жанра фэнтези – в сюжете задействованы сказочные (Леший, Мороз, Весна) и реалистичные (Лель, Купава, Мизгирь) персонажи, сама фабула имеет архетипическое строение.

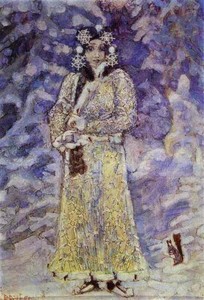

- Образ Снегурочки уникальный во всей мировой культуре – больше нигде нет подобного, кроме русского фольклора. Он окутан таинственностью, нет четких представлений о ее происхождении, но этот образ присутствует в изобразительном искусстве, сказаниях, песнях.

- В. Даль упоминал, что снегурками, снегирями, снеговиками называли «складенных из снега болванов», имеющих образ человека.

- Считается, что образ Снегурочки появился после крещения Руси.

- Для Виктора Васнецова образ Снегурочки стал ключевым в творчестве.

- В 1952 году был снят мультфильм «Снегурочка» на музыку из оперы Н.А. Римского-Корсакова.

Знаменитые арии и номера из оперы «Снегурочка»

ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить» (пролог) — слушать

третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась» (III действие) — слушать

хор «Ай, во поле липенька» (III действие) — слушать

дуэт Снегурочки и Мизгиря «Постой, постой!» (IV действие) — слушать

заключительный хор «Свет и сила, бог Ярило» (IV действие) — слушать

История создания «Снегурочки»

К работе над оперой Николай Андреевич Римский-Корсаков приступил летом 1880 года. За основу сюжета он взял стихотворную пьесу Александра Островского «Снегурочка», которая была издана в 1873 году. Сама пьеса вызвала большой резонанс в обществе. Оценили по достоинству ее немногие. Сказкой восхищались Ф.М. Достоевский, А.И. Гончаров, И.С Тургенев. Молодого в ту пору Петра Ильича Чайковского по просьбе автора пригласили написать музыку к театральной постановке «Снегурочки».

Но большая часть публики и особенно критики встретили пьесу холодно. Образы и иносказания ее были малопонятны современникам. Устное русское народное творчество, обрядно-песенный фольклор и мифология, культ и верования древних славян были чем-то далеким и неинтересным для тогдашней аудитории. Поверхностно восприняв пьесу, критики тут же обвинили автора в уходе от реальности. Привыкнув к его установившейся уже роли обличителя пороков русского общества, зрители были не готовы погружаться в сложный мир аллегорий сказки.

Островского обвинили в том, что он прельстился декоративными образами и легким сказочным предметом, «фантастическим» и «бессмысленным». Осложнял восприятие также поэтический слог, которым была написана пьеса. Гениальный русский драматург объездил самые дальние губернии, собирая мотивы и ритмы народных песен и сказаний, в пьесе много старославянских слов и оборотов. По-настоящему понять и оценить красоту слога этих стихов может только истинный ценитель и знаток русского фольклора.

Да и сам Римский-Корсаков при первом знакомстве с пьесой не слишком проникся ею. Лишь спустя время при повторном прочтении (зимой 1879-1880 г. г.) он вдруг «прозрел», ему открылась вся глубина и поэтичность произведения. Он моментально зажегся желанием написать оперу на этот сюжет. Это желание привело его сначала к Островскому – испросить разрешения писать музыку на его волшебное произведение, а затем – в имение Стелёво, где и была написана опера в едином порыве.

Композитор сам выступил либреттистом, внося изменения в оригинальный текст Островского. Вся работа была завершена за считанные месяцы. К концу марта 1881 года опера была завершена, а уже в январе 1882 года состоялась премьера. Сам Римский-Корсаков описывал период создания оперы как творчески наполненный, писал он чрезвычайно быстро и легко, вдохновенно. «Снегурочка» стала для него самой любимой оперой.

Первые постановки

Несмотря на то, что Островский высказался о музыке Римского-Корсакова к своей «Весенней сказке» очень восторженно, но гораздо ближе ему была музыка Чайковского, написанная для пьесы. А тот трепет, который испытывал сам Николай Андреевич к своей опере, не поддержали музыканты и зрители первых спектаклей. Так что первые исполнения были пропитаны разочарованием.

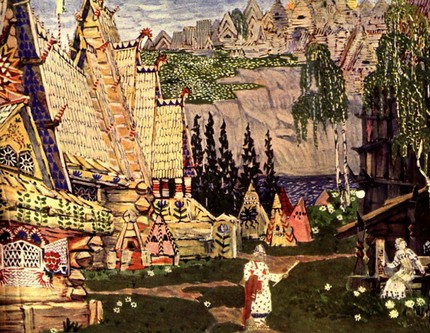

Декорации для сцены делал Виктор Васнецов, художник-передвижник, причем, он оформлял и театральную постановку пьесы, и оперную. Используя специфические элементы русской архитектуры, зодчества, мотивы вышивки, он добился реалистического воплощения атмосферы крестьянского быта.

Музыка

С раннего детства Николай Андреевич Римский-Корсаков очень любил русскую народную музыку, ее особенный ритм, близкий разговорному, выразительные интонации, певучую мелодику. В «Снегурочке» он выразил эту любовь с мастерством зрелого композитора. Он практически не использует прямых цитат народных песен, но очень точно стилизует, создавая свои песни, потрясающе похожие по духу на народные.

Эта музыка очень живописна – воображение живо рисует картины зимнего леса, щебет птиц, появление Весны-Красны, холод и отстраненность Снегурочки. Постепенное пробуждение природы и устремление Снегурочки к людскому теплу и любви показаны и в музыке, она становится страстной, даже экспрессивной. При этом выдержан фантастический характер сказки.

Опера открывается прологом, в котором музыкальными средствами представлены главные персонажи – силы природы, суровый Мороз, нежная Весна, хрупкая Снегурочка. Оркестр подражает птичьим трелям, звенящим ручьям, природным метаморфозам. Сцена Масленицы в конце пролога почти полностью иллюстрирует древний обряд встречи весны с зимой, хоровые эпизоды красочно описывают народные гуляния. Сцена настолько яркая, что ее часто исполняют в торжественных концертах.

Создавая образы главных героев, автор тщательно продумывал мелодические и драматургические характеристики каждого. Для каждой категории действующих лиц (сказочных персонажей, реальных людей, представителей стихий) создана отдельная интонационно-ритмическая и тембровая сфера. Оперные вокальные номера Римского-Корсакова отличаются мелодичностью в сочетании с простотой. Хор у него часто является еще одним персонажем – народом, а также вносит дополнительный колорит всему звучанию. Богатство оркестровки при этом никогда не спорит с вокальным началом, а напротив – дополняет его и обогащает.

Для композитора свойственно особое отношение к женскому лирическому образу. Его Снегурочка, Марфа из «Царской невесты», Ольга из «Псковитянки» являются образцами трогательной, возвышенной, трепетной женственности, воплощением пленительной идеальной красоты. Трансформация образа Снегурочки отражается и в ее вокальной партии. Если в начале оперы ее мелодика близка к инструментальной (и сопровождается переливами флейты), то чем больше она тянется к людям, тем больше появляется в музыке напевности, мелодичности, пылкости (в оркестре теперь больше струнных).

Вообще, полный музыкальный анализ оперы композитор предоставил сам в книге «Летопись моей музыкальной жизни» и статье «Разбор «Снегурочки». В ней автор подробно рассказал о художественном замысле и его воплощении. Стоит отметить, что потребность в подобных документах была вызвана неудовлетворением автора первыми постановками. Как и сама пьеса Островского, оперная постановка не встретила первоначально отклика у исполнителей, дирижера, критиков. Позднее, после появления объяснений, состоялось более успешное исполнение, близкое к авторской трактовке.

Поразительно, как математически точно он проектировал драматургию и развитие действа. Глубина и новаторство композитора не могли встретить мгновенного приятия этой музыки. Они не совпадали с основными темами в искусстве того времени. Однако уже спустя десятилетие она становится локомотивом художественного преобразования в национальном искусстве.

Иносказания в сказке и опере

О музыке Римского-Корсакова чаще всего говорят, что она светлая, чистая, возвышенная. Сказка «Снегурочка» имеет поистине наивный сюжет, чем она и привлекла композитора. В ней есть описание бытоустройства идеального общества, берендеев, с удивительно мудрым и необычным правителем – царем Берендеем, который учит свой народ жить по сердцу, хранить нравственную чистоту и благородство. Это утопичная картина даже для жителя 19 века. Однако в русском древнем эпосе она была не редка.

Русская земля может быть плодородна и урожайна. Но климат суров и непредсказуем. Затяжную зиму переживали за счет летнего урожая. А урожайность зависела от капризов природы, а не трудолюбия или таланта крестьянина. В таких условиях солнце, дарующее тепло и рост растениям и животным, стало главным божеством. Но ему не просто поклонялись, люди искали (и находили) связь между своим поведением и помыслами — и ответом Бога-Солнца. Поэтому Берендей переживал и сетовал, что бог Ярило отвернулся от Берендеева царства, считая, что жители его стали слишком много думать о корысти.

Аллегории в сказке:

- Мороз – противопоставление Солнцу, божество, приносящее гибель и разрушение. Их противостояние обострилось, когда у Весны и Мороза появилось дитя – Снегурочка, прекрасная дева с холодным сердцем, не способным любить. Солнце отвернулось от людей в наказание за их холод друг к другу. А Снегурочка стала символическим воплощением конфликта тепла и холода души.

- Когда в конце сказки она просит Мать-Весну даровать способность любить, и получает ее, и погибает от солнечного жара, это символизирует жертву, которую приносит героиня во имя людей. Она осознанно шла на этот путь. С ее смертью Ярило вернет благосклонность народу, а сами люди, узрев жертвенность и пламенность ее поступка, вернутся к своим этическим идеалам.

- Пастушок Лель, пробуждающий своими поэтическими песнями и сладким голосом все живое к любви и чувствам – несомненно, уникальный персонаж для всего оперного искусства. Силой своего дарования он воздействует на людей, заставляя преображаться. По одной из версий, Лель в русском былинном эпосе – божество, олицетворяющее Любовь. К этому склоняются некоторые исследователи, усматривающие в часто встречающихся фразах «Ой, Ладо-Лель», «Лада Лель-люли» обращение к нему.

- Но противники этой версии считают, что Лель (Ляля) – сын Лады, богини плодородия. Он не романтический герой, он пробуждает в женщине желание материнства. Плодородие для женщины – это возможность родить. По древнеславянскому верованию, заслужить внимание Леля означает получить ребенка. И это для славян — высшее благо.

- Показательно имя купца Мизгиря. В переводе со старославянского оно означает «паук», «тарантул». Сам род занятий купца чужд крестьянскому образу жизни, его воспринимают как чужака, несущего смутную угрозу. А по древнему поверью, тот, кто убьет паука, получит при жизни прощение семи грехов. Само появление Мизгиря в слободе взбудоражило селян. И его погибель от тоски по Снегурочке стала символическим искуплением для берендеев.

Оперу «Снегурочка» можно назвать национальным достоянием. Николай Андреевич Римский-Корсаков был настоящим патриотом своей Родины, объехав полмира во время службы на флоте, он неизменно возвращался мыслями к величию русского народа. Его эстетическим идеалом и стремлением было сохранять традиции русского фольклора, подчеркивать его. Изобретая новые художественные приемы и композиторские техники, он стремился поставить в центр своего творчества народное чувствование красоты. И в «Снегурочке» ему это удалось на славу.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Николай Андреевич Римский-Корсаков «Снегурочка»

| The Snow Maiden | |

|---|---|

| Opera by Nikolai Rimsky-Korsakov | |

Yevgeniya Zbruyeva as Lel at the Bolshoy Theatre, Moscow (1894) |

|

| Native title |

Russian: Снегурочка–Весенняя сказка, romanized: Snegurotchka Vesennyaya Skazka |

| Librettist | Rimsky-Korsakov |

| Language | Russian |

| Based on | The Snow Maiden by Alexander Ostrovsky |

| Premiere |

29 January 1882 Mariinsky Theatre, Saint Petersburg |

The Snow Maiden (subtitle: A Spring Fairy Tale) (Russian: Снегурочка–весенняя сказка, tr. Snegúrochka–vesénnyaya skázka listen (help·info)) is an opera in four acts with a prologue by Nikolai Rimsky-Korsakov, composed during 1880–1881. The Russian libretto, by the composer, is based on the like-named play by Alexander Ostrovsky (which had premiered in 1873 with incidental music by Tchaikovsky).

The first performance of Rimsky-Korsakov’s opera took place at the Mariinsky Theatre, Saint Petersburg on 29 January 1882 (OS; 10 February NS) conducted by Eduard Nápravník. By 1898 it was revised in the edition known today. It remained the composer’s own favorite work.

Analysis[edit]

The story deals with the opposition of eternal forces of nature and involves the interactions of mythological characters (Frost, Spring, Wood-Sprite), real people (Kupava, Mizgir’), and those in-between, i.e., half-mythical, half-real (Snow Maiden, Lel’, Berendey). The composer strove to distinguish each group of characters musically, and several individual characters have their own associated leitmotifs. In addition to these distinctions, Rimsky-Korsakov characterized the townspeople particularly with folk melodies. For a deeper understanding of this work from the composer’s point of view, the reader is directed to his autobiography, as well as to his own incomplete analysis of the opera from 1905.

Performance history[edit]

The Moscow premiere followed that of St. Petersburg three years later in 1885. It was presented by the Russian Private Opera (the Opera of Savva Mamontov in Moscow), conducted by Enrico Bevignani with scenic Design by Viktor Vasnetsov, Isaak Levitan, and Konstantin Korovin; Tsar Berendey – Grigoriy Erchov,

Bermyata – Anton Bedlevitch,

Spring Beauty – Vera Gnucheva,

Grandfather Frost – Stepan Vlasov,

The Snow Maiden – Nadejda Salina,

Bobyl Bakula – G. Kassilov or Nikolay Miller,

Lel – Tatyana Liubatovitch,

Mizgir – Mikhail Malinin (Boris Mikhailovich Malinin and Marina Raskova’s father),

Second Herald – M.Skuratovskiy.

The Bolshoi Theatre in Moscow presented the opera in 1893.

The U.S. premiere was held Jan 23, 1922 at the Metropolitan Opera, conducted by Artur Bodanzky, directed by Samuel Thewman, designed by Boris Anisfeld, and with Lucrezia Bori in the title role, sung in French.[1]

In March 2014 University College Opera presented a new English translation of The Snowmaiden in the Bloomsbury Theatre.

Roles[edit]

| Role | Voice type | St. Petersburg premiere, 10 February 1882 (Conductor: Eduard Nápravník) |

Bolshoi theatre premiere, Moscow 1893 (Conductor: Enrico Bevignani) |

|---|---|---|---|

| Tsar Berendey | tenor | Mikhail Vasilyev (Vasilyev III) | Anton Bartsal |

| Bermyata, a boyar, confidant of the tsar | bass | Mikhail Koryakin | Stepan Trezvinsky |

| Spring Beauty | mezzo-soprano | Mariya Kamenskaya | Aleksandra Krutikova |

| Grandfather Frost | bass | Fyodor Stravinsky | Stepan Vlasov |

| The Snow Maiden | soprano | Feodosiya Velinskaya | Margarita Eykhenvald (Eichenwald) |

| Bobyl Bakula | tenor | Vasily Vasilyev (Vasilyev II) | |

| Bobylikha | mezzo-soprano | Olga Shreder (Schröder) | Varvara Pavlenkova |

| Lel | contralto | Anna Bichurina | Lidiya Zvyagina |

| Kupava, a young maiden, daughter of a wealthy settler | soprano | Mariya Makarova | Mariya Deysha-Sionitskaya |

| Mizgir, a merchant guest from the Berendeyans’ trading quarter | baritone | Ippolit Pryanishnikov | Bogomir Korsov |

| First Herald | tenor | Pavel Dyuzhikov | |

| Second Herald | bass | Vladimir Mayboroda | |

| Tsar’s page | mezzo-soprano | ||

| Wood-Sprite | tenor | Vladimir Sobolev | |

| Maslenitsa | bass | ||

| Chorus, silent roles: Boyars, their wives and the tsar’s retinue, gusli-players, blind men, skomorokhi, gudok-players, bag-pipers, shepherds, lads and lasses, male and female Berendeyans of every age and calling, forest sprites, Spring’s retinue – birds, flowers chorus |

Synopsis[edit]

- Time: Pre-historic times

- Place: The land of the Berendeyans

Prologue[edit]

On Red Hill, near the Berendeyans’ trading quarter and Tsar Berendey’s capital. The fifteen-year-old Snow Maiden wants to live with the people in the nearby village, and her parents, Spring Beauty and Grandfather Frost, agree to let her be adopted by Bobyl-Bakula and his wife.

Act 1[edit]

In the village of Berendeyevka, on the other side of the river.

Snow Maiden is enchanted by Lel’s songs, but is saddened when he goes off with a group of other girls. Kupava enters and announces her own wedding to Mizgir. The ceremony takes place, but then Mizgir notices Snow Maiden, becomes smitten with her, and begs her to love him. Kupava brings this effrontery before the villagers, and they advise her to go to the Tsar for redress.

Act 2[edit]

In Tsar Berendey’s palace

Kupava complains of Mizgir to Tsar Berendey, who decides to banish Mizgir to the forest. But these deliberations are disrupted by the appearance of the beautiful Snow Maiden. The Tsar asks her whom she loves, and she says, «no one.» The Tsar declares that whoever successfully woos Snow Maiden will win both her and a royal reward. Although the maidens present Lel as the likely candidate, Mizgir swears that he will win Snow Maiden’s heart. The Tsar agrees to the contest as the people sing his praises.

Act 3[edit]

In a forest reserve, that evening

The people amuse themselves with song and dance. The Tsar invites Lel to choose a maiden. Despite Snow Maiden’s pleas, he kisses Kupava and goes off with her. Snow Maiden, left alone and disconsolate, wonders why Lel has rejected her. Suddenly Mizgir appears and tries once more to win her love. Frightened by his words, she runs off; but the Wood-Sprite tricks Mizgir to follow an apparition of Snow Maiden instead. Lel and Kupava enter, declaring their mutual love. Snow Maiden finds them and, seeing their happiness, at last truly wishes to have the capacity to love.

Act 4[edit]

In the valley of Yarilo, the sun god, dawn is breaking the next day

Snow Maiden calls on her mother, Spring-Beauty, who appears from a lake surrounded by flowers. Spring gives her daughter a garland and warns her to stay out of the light of the sun. Spring and her retinue sink into the lake. Before Snow Maiden can enter the protection of the forest, Mizgir appears. No longer able to resist, she professes her love for him. The Berendeyans, in ritual bride-and-groom pairs, arrive to celebrate Yarilo’s Day. Mizgir introduces Snow Maiden as his bride. As she declares her love for Mizgir, a bright ray of sunlight appears, and Snow Maiden bids farewell: the power to love is the source of her demise. To the astonishment of the people, she melts. The inconsolable Mizgir drowns himself in the lake. The Tsar calms the horrified Berendeyans with the fact that this event has ended the fifteen-year-long winter that has befallen them. In response the people strike up a stirring hymn to Yarilo.

Principal arias and numbers[edit]

|

Prologue

Act 1

|

Act 2

Act 3

Act 4

|

Derived and related works[edit]

- Suite from the opera The Snow Maiden includes:

- Introduction

- Dance of the Birds

- Procession of Tsar Berendey (Cortege)

- Dance of the Skomorokhi (Dance of the Tumblers)

- Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s incidental music to Ostrovsky’s play The Snow Maiden, written in 1873.

Recordings[edit]

Audio Recordings (Mainly studio recordings)

Source: www.operadis-opera-discography.org.uk

- 1943 Sergei Lemeshev (Tsar Berendey), Nadezhda Obukhova (Spring Beauty), Maxim Mikhailov (Grandfather Frost), Irina Maslennikova (Snow Maiden), Maria Maksakova (Lel), Sofia Panova (Kupava), Alexei Ivanov (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Kiril Kondrashin, conductor (Live)

- 1955 Stepan Andrashevich (Tsar Berendey), Biserka Cvejić (Spring Beauty), Miroslav Čangalović (Grandfather Frost), Sofija Janković (Snow Maiden), Milica Miladinović (Lel), Valerija Heybal (Kupava), Dušan Popović (Mizgir); Belgrade National Opera Orchestra & Chorus; Krešimir Baranović, conductor (Decca)

- 1956 Ivan Kozlovsky (Tsar Berendey), Vera Borisenko (Spring Beauty), Alexei Krivchenya (Grandfather Frost), Vera Firsova (Snow Maiden), Larisa Avdeyeva (Lel), Galina Vishnevskaya (Kupava), Yuri Galkin (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Evgeny Svetlanov, conductor

- 1975 Anton Grigoryev (Tsar Berendey), Irina Arkhipova (Spring Beauty), Alexander Vedernikov (Grandfather Frost), Valentina Sokolik (Snow Maiden), Irina Arkhipova (Lel), Lidiya Zakharenko (Kupava), Anatoly Moksyakov (Mizgir); Moscow Radio Symphony Orchestra & Chorus; Vladimir Fedoseyev, conductor

- 1985 Avram Andreev (Tsar Berendey), Alexandrina Milcheva (Spring Beauty), Nicola Ghiuselev (Grandfather Frost), Elena Zemenkova (Snow Maiden), Stefka Mineva (Lel), Stefka Evstatieva (Kupava), Lyubomir Videnov (Mizgir); Bulgarian Radio Symphony Orchestra & Chorus; Stoyan Angelov, conductor (Capriccio)

- 1987 Alexander Fedin (Tsar Berendey), Nina Terentieva (Spring Beauty), Georgy Seleznev (Grandfather Frost), Irina Zhurina (Snow Maiden), Tatiana Erastova (Lel), Lyudmila Sergienko (Kupava), Igor Morozov (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Alexander Lazarev, conductor

- 2021 (BD and DVD release): 2017 Opéra national de Paris production, Aida Garifullina (Snowmaiden), Yuriy Mynenko (Lel), Martina Serafin (Kupava), Maxim Paster (Tsar Berendy), Thomas Johannes Mayer (Mizguir), Elena Manistina (Spring Beauty), Vladimir Ognovenko (Father Frost), Franz Hawlata (Bermyata), Vasily Gorshkov (Bobyl Bakula), Opéra national de Paris, Mikhail Tatarnikov, conductor, (Dmitri Tcherniakov stage direction).

Movie[edit]

In 2017, the Paris Opera made a film of a Russian language performance of the opera, based on a live production by Orchestre de l’Opera National de Paris. The Snowmaiden was Aida Garifuluna, and Lel was Yurit Mynenko. The conductor was Mikhail Serafin, with stage direction and set design by Dmitri Tchiarniakov. The film is available in video reproductions — Film, DVD, and Blu-ray. This link, https://www.hdvdarts.com/titles/snow-maiden, offers further commentary on the 2017 production.

References[edit]

- ^ «Met Performance CID:79920». archives.metoperafamily.org. Retrieved 2022-10-21.

- Sources

- Abraham, Gerald (1936). «X.— Snegurochka (‘Snow Maiden’)«. Studies in Russian Music. London: William Reeves / The New Temple Press. pp. 193–220.

- Halbe, Gregory A. Music, Drama, and Folklore in Rimsky-Korsakov’s Opera «Snegurochka». Ph.D. dissertation, Musicology, Ohio State University, 2004.

- Lischke, André. «Les leitmotives de Snegourotchka analyses par Rimsky-Korsakov,» Revue de musicologie 65/1 (1979), pp. 51–75.

- Rimsky-Korsakov, Nikolai. My Musical Life. Trans. from the 5th rev. Russian ed. by Judah A. Joffe; ed. with an introduction by Carl Van Vechten. London : Ernst Eulenburg Ltd, 1974.

- _______. Разбор “Снегурочки». Литературные произведения и переписка. Полное собрание сочинений, Том IV. [Analysis of «Snowmaiden». Literary Works and Correspondence. Complete [sic] Collection of Works, Vol. IV.] Москва: Гос. муз. изд-во, 1960, pp. 393–426.

- 100 опер: история создания, сюжет, музыка. [100 Operas: History of Creation, Subject, Music.] Ленинград: Издательство «Музыка,» 1968, pp. 336–341.

External links[edit]

- Russian libretto in zip file for Word

- Russian libretto as URL

- Part of the TV broadcast of The Snow Maiden, Bolshoi Theatre (1981) on YouTube

- The Snow Maiden, Novaya Opera Theatre (2020) on YouTube

| The Snow Maiden | |

|---|---|

| Opera by Nikolai Rimsky-Korsakov | |

Yevgeniya Zbruyeva as Lel at the Bolshoy Theatre, Moscow (1894) |

|

| Native title |

Russian: Снегурочка–Весенняя сказка, romanized: Snegurotchka Vesennyaya Skazka |

| Librettist | Rimsky-Korsakov |

| Language | Russian |

| Based on | The Snow Maiden by Alexander Ostrovsky |

| Premiere |

29 January 1882 Mariinsky Theatre, Saint Petersburg |

The Snow Maiden (subtitle: A Spring Fairy Tale) (Russian: Снегурочка–весенняя сказка, tr. Snegúrochka–vesénnyaya skázka listen (help·info)) is an opera in four acts with a prologue by Nikolai Rimsky-Korsakov, composed during 1880–1881. The Russian libretto, by the composer, is based on the like-named play by Alexander Ostrovsky (which had premiered in 1873 with incidental music by Tchaikovsky).

The first performance of Rimsky-Korsakov’s opera took place at the Mariinsky Theatre, Saint Petersburg on 29 January 1882 (OS; 10 February NS) conducted by Eduard Nápravník. By 1898 it was revised in the edition known today. It remained the composer’s own favorite work.

Analysis[edit]

The story deals with the opposition of eternal forces of nature and involves the interactions of mythological characters (Frost, Spring, Wood-Sprite), real people (Kupava, Mizgir’), and those in-between, i.e., half-mythical, half-real (Snow Maiden, Lel’, Berendey). The composer strove to distinguish each group of characters musically, and several individual characters have their own associated leitmotifs. In addition to these distinctions, Rimsky-Korsakov characterized the townspeople particularly with folk melodies. For a deeper understanding of this work from the composer’s point of view, the reader is directed to his autobiography, as well as to his own incomplete analysis of the opera from 1905.

Performance history[edit]

The Moscow premiere followed that of St. Petersburg three years later in 1885. It was presented by the Russian Private Opera (the Opera of Savva Mamontov in Moscow), conducted by Enrico Bevignani with scenic Design by Viktor Vasnetsov, Isaak Levitan, and Konstantin Korovin; Tsar Berendey – Grigoriy Erchov,

Bermyata – Anton Bedlevitch,

Spring Beauty – Vera Gnucheva,

Grandfather Frost – Stepan Vlasov,

The Snow Maiden – Nadejda Salina,

Bobyl Bakula – G. Kassilov or Nikolay Miller,

Lel – Tatyana Liubatovitch,

Mizgir – Mikhail Malinin (Boris Mikhailovich Malinin and Marina Raskova’s father),

Second Herald – M.Skuratovskiy.

The Bolshoi Theatre in Moscow presented the opera in 1893.

The U.S. premiere was held Jan 23, 1922 at the Metropolitan Opera, conducted by Artur Bodanzky, directed by Samuel Thewman, designed by Boris Anisfeld, and with Lucrezia Bori in the title role, sung in French.[1]

In March 2014 University College Opera presented a new English translation of The Snowmaiden in the Bloomsbury Theatre.

Roles[edit]

| Role | Voice type | St. Petersburg premiere, 10 February 1882 (Conductor: Eduard Nápravník) |

Bolshoi theatre premiere, Moscow 1893 (Conductor: Enrico Bevignani) |

|---|---|---|---|

| Tsar Berendey | tenor | Mikhail Vasilyev (Vasilyev III) | Anton Bartsal |

| Bermyata, a boyar, confidant of the tsar | bass | Mikhail Koryakin | Stepan Trezvinsky |

| Spring Beauty | mezzo-soprano | Mariya Kamenskaya | Aleksandra Krutikova |

| Grandfather Frost | bass | Fyodor Stravinsky | Stepan Vlasov |

| The Snow Maiden | soprano | Feodosiya Velinskaya | Margarita Eykhenvald (Eichenwald) |

| Bobyl Bakula | tenor | Vasily Vasilyev (Vasilyev II) | |

| Bobylikha | mezzo-soprano | Olga Shreder (Schröder) | Varvara Pavlenkova |

| Lel | contralto | Anna Bichurina | Lidiya Zvyagina |

| Kupava, a young maiden, daughter of a wealthy settler | soprano | Mariya Makarova | Mariya Deysha-Sionitskaya |

| Mizgir, a merchant guest from the Berendeyans’ trading quarter | baritone | Ippolit Pryanishnikov | Bogomir Korsov |

| First Herald | tenor | Pavel Dyuzhikov | |

| Second Herald | bass | Vladimir Mayboroda | |

| Tsar’s page | mezzo-soprano | ||

| Wood-Sprite | tenor | Vladimir Sobolev | |

| Maslenitsa | bass | ||

| Chorus, silent roles: Boyars, their wives and the tsar’s retinue, gusli-players, blind men, skomorokhi, gudok-players, bag-pipers, shepherds, lads and lasses, male and female Berendeyans of every age and calling, forest sprites, Spring’s retinue – birds, flowers chorus |

Synopsis[edit]

- Time: Pre-historic times

- Place: The land of the Berendeyans

Prologue[edit]

On Red Hill, near the Berendeyans’ trading quarter and Tsar Berendey’s capital. The fifteen-year-old Snow Maiden wants to live with the people in the nearby village, and her parents, Spring Beauty and Grandfather Frost, agree to let her be adopted by Bobyl-Bakula and his wife.

Act 1[edit]

In the village of Berendeyevka, on the other side of the river.

Snow Maiden is enchanted by Lel’s songs, but is saddened when he goes off with a group of other girls. Kupava enters and announces her own wedding to Mizgir. The ceremony takes place, but then Mizgir notices Snow Maiden, becomes smitten with her, and begs her to love him. Kupava brings this effrontery before the villagers, and they advise her to go to the Tsar for redress.

Act 2[edit]

In Tsar Berendey’s palace

Kupava complains of Mizgir to Tsar Berendey, who decides to banish Mizgir to the forest. But these deliberations are disrupted by the appearance of the beautiful Snow Maiden. The Tsar asks her whom she loves, and she says, «no one.» The Tsar declares that whoever successfully woos Snow Maiden will win both her and a royal reward. Although the maidens present Lel as the likely candidate, Mizgir swears that he will win Snow Maiden’s heart. The Tsar agrees to the contest as the people sing his praises.

Act 3[edit]

In a forest reserve, that evening

The people amuse themselves with song and dance. The Tsar invites Lel to choose a maiden. Despite Snow Maiden’s pleas, he kisses Kupava and goes off with her. Snow Maiden, left alone and disconsolate, wonders why Lel has rejected her. Suddenly Mizgir appears and tries once more to win her love. Frightened by his words, she runs off; but the Wood-Sprite tricks Mizgir to follow an apparition of Snow Maiden instead. Lel and Kupava enter, declaring their mutual love. Snow Maiden finds them and, seeing their happiness, at last truly wishes to have the capacity to love.

Act 4[edit]

In the valley of Yarilo, the sun god, dawn is breaking the next day

Snow Maiden calls on her mother, Spring-Beauty, who appears from a lake surrounded by flowers. Spring gives her daughter a garland and warns her to stay out of the light of the sun. Spring and her retinue sink into the lake. Before Snow Maiden can enter the protection of the forest, Mizgir appears. No longer able to resist, she professes her love for him. The Berendeyans, in ritual bride-and-groom pairs, arrive to celebrate Yarilo’s Day. Mizgir introduces Snow Maiden as his bride. As she declares her love for Mizgir, a bright ray of sunlight appears, and Snow Maiden bids farewell: the power to love is the source of her demise. To the astonishment of the people, she melts. The inconsolable Mizgir drowns himself in the lake. The Tsar calms the horrified Berendeyans with the fact that this event has ended the fifteen-year-long winter that has befallen them. In response the people strike up a stirring hymn to Yarilo.

Principal arias and numbers[edit]

|

Prologue

Act 1

|

Act 2

Act 3

Act 4

|

Derived and related works[edit]

- Suite from the opera The Snow Maiden includes:

- Introduction

- Dance of the Birds

- Procession of Tsar Berendey (Cortege)

- Dance of the Skomorokhi (Dance of the Tumblers)

- Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s incidental music to Ostrovsky’s play The Snow Maiden, written in 1873.

Recordings[edit]

Audio Recordings (Mainly studio recordings)

Source: www.operadis-opera-discography.org.uk

- 1943 Sergei Lemeshev (Tsar Berendey), Nadezhda Obukhova (Spring Beauty), Maxim Mikhailov (Grandfather Frost), Irina Maslennikova (Snow Maiden), Maria Maksakova (Lel), Sofia Panova (Kupava), Alexei Ivanov (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Kiril Kondrashin, conductor (Live)

- 1955 Stepan Andrashevich (Tsar Berendey), Biserka Cvejić (Spring Beauty), Miroslav Čangalović (Grandfather Frost), Sofija Janković (Snow Maiden), Milica Miladinović (Lel), Valerija Heybal (Kupava), Dušan Popović (Mizgir); Belgrade National Opera Orchestra & Chorus; Krešimir Baranović, conductor (Decca)

- 1956 Ivan Kozlovsky (Tsar Berendey), Vera Borisenko (Spring Beauty), Alexei Krivchenya (Grandfather Frost), Vera Firsova (Snow Maiden), Larisa Avdeyeva (Lel), Galina Vishnevskaya (Kupava), Yuri Galkin (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Evgeny Svetlanov, conductor

- 1975 Anton Grigoryev (Tsar Berendey), Irina Arkhipova (Spring Beauty), Alexander Vedernikov (Grandfather Frost), Valentina Sokolik (Snow Maiden), Irina Arkhipova (Lel), Lidiya Zakharenko (Kupava), Anatoly Moksyakov (Mizgir); Moscow Radio Symphony Orchestra & Chorus; Vladimir Fedoseyev, conductor

- 1985 Avram Andreev (Tsar Berendey), Alexandrina Milcheva (Spring Beauty), Nicola Ghiuselev (Grandfather Frost), Elena Zemenkova (Snow Maiden), Stefka Mineva (Lel), Stefka Evstatieva (Kupava), Lyubomir Videnov (Mizgir); Bulgarian Radio Symphony Orchestra & Chorus; Stoyan Angelov, conductor (Capriccio)

- 1987 Alexander Fedin (Tsar Berendey), Nina Terentieva (Spring Beauty), Georgy Seleznev (Grandfather Frost), Irina Zhurina (Snow Maiden), Tatiana Erastova (Lel), Lyudmila Sergienko (Kupava), Igor Morozov (Mizgir); Bolshoi Theatre Orchestra & Chorus; Alexander Lazarev, conductor

- 2021 (BD and DVD release): 2017 Opéra national de Paris production, Aida Garifullina (Snowmaiden), Yuriy Mynenko (Lel), Martina Serafin (Kupava), Maxim Paster (Tsar Berendy), Thomas Johannes Mayer (Mizguir), Elena Manistina (Spring Beauty), Vladimir Ognovenko (Father Frost), Franz Hawlata (Bermyata), Vasily Gorshkov (Bobyl Bakula), Opéra national de Paris, Mikhail Tatarnikov, conductor, (Dmitri Tcherniakov stage direction).

Movie[edit]

In 2017, the Paris Opera made a film of a Russian language performance of the opera, based on a live production by Orchestre de l’Opera National de Paris. The Snowmaiden was Aida Garifuluna, and Lel was Yurit Mynenko. The conductor was Mikhail Serafin, with stage direction and set design by Dmitri Tchiarniakov. The film is available in video reproductions — Film, DVD, and Blu-ray. This link, https://www.hdvdarts.com/titles/snow-maiden, offers further commentary on the 2017 production.

References[edit]

- ^ «Met Performance CID:79920». archives.metoperafamily.org. Retrieved 2022-10-21.

- Sources

- Abraham, Gerald (1936). «X.— Snegurochka (‘Snow Maiden’)«. Studies in Russian Music. London: William Reeves / The New Temple Press. pp. 193–220.

- Halbe, Gregory A. Music, Drama, and Folklore in Rimsky-Korsakov’s Opera «Snegurochka». Ph.D. dissertation, Musicology, Ohio State University, 2004.

- Lischke, André. «Les leitmotives de Snegourotchka analyses par Rimsky-Korsakov,» Revue de musicologie 65/1 (1979), pp. 51–75.

- Rimsky-Korsakov, Nikolai. My Musical Life. Trans. from the 5th rev. Russian ed. by Judah A. Joffe; ed. with an introduction by Carl Van Vechten. London : Ernst Eulenburg Ltd, 1974.

- _______. Разбор “Снегурочки». Литературные произведения и переписка. Полное собрание сочинений, Том IV. [Analysis of «Snowmaiden». Literary Works and Correspondence. Complete [sic] Collection of Works, Vol. IV.] Москва: Гос. муз. изд-во, 1960, pp. 393–426.

- 100 опер: история создания, сюжет, музыка. [100 Operas: History of Creation, Subject, Music.] Ленинград: Издательство «Музыка,» 1968, pp. 336–341.

External links[edit]

- Russian libretto in zip file for Word

- Russian libretto as URL

- Part of the TV broadcast of The Snow Maiden, Bolshoi Theatre (1981) on YouTube

- The Snow Maiden, Novaya Opera Theatre (2020) on YouTube

Композитор

Дата премьеры

10.02.1882

Жанр

Страна

Россия

Опера в четырех действиях с

прологом Николая Андреевича Римского-Корсакова на

либретто композитора, основанное на одноименной пьесе

А. Н. Островского.

Действующие лица:

В ПРОЛОГЕ

ВЕСНА-КРАСНА (меццо-сопрано)

ДЕД-МОРОЗ (бас)

ДЕВУШКА-СНЕГУРОЧКА (сопрано)

ЛЕШИЙ (тенор)

МАСЛЕНИЦА (соломенное чучело) (бас)

БОБЫЛЬ БАКУЛА (тенор)

БОБЫЛИХА, его жена (меццо-сопрано)

СВИТА ВЕСНЫ, птицы: ЖУРАВЛИ, ГУСИ,

УТКИ, ГРАЧИ, СОРОКИ, СКВОРЦЫ,

ЖАВОРОНКИ и ДРУГИЕ, БЕРЕНДЕИ ОБОЕГО

ПОЛА И ВСЯКОГО ВОЗРАСТА.

В ОПЕРЕ

ЦАРЬ БЕРЕНДЕЙ (тенор)

БЕРМЯТА, ближний боярин (бас)

ВЕСНА-КРАСНА (меццо-сопрано)

ДЕВУШКА-СНЕГУРОЧКА (сопрано)

БОБЫЛЬ БАКУЛА (тенор)

БОБЫЛИХА (меццо-сопрано)

ЛЕЛЬ, пастух (альт)

КУПАВА, молодая девушка, дочь богатого слобожанина (сопрано)

МИЗГИРЬ, торговый гость из посада Берендеева (баритон)

ПЕРВЫЙ БИРЮЧ (бас)

ВТОРОЙ БИРЮЧ (тенор)

ЦАРСКИЙ ОТРОК (меццо-сопрано)

ЛЕШИЙ (тенор)

БОЯРЕ, БОЯРЫНИ И СВИТА ЦАРЯ, ГУСЛЯРЫ

СЛЕПЫЕ, СКОМОРОХИ, ГУДОЧНИКИ,

ВОЛЫНЩИКИ, ПАСТУХИ, ПАРНИ И ДЕВКИ,

БЕРЕНДЕИ ВСЯКОГО ЗВАНИЯ, ОБОЕГО ПОЛА,

ЛЕШИЕ, ЦВЕТЫ — СВИТА ВЕСНЫ.

Время действия: доисторические времена.

Место действия: страна берендеев.

Первое исполнение: Санкт-Петербург, 29 января (10 февраля) 1882

года.

Обстоятельства создания «Снегурочки» хорошо известны.

Н.А.Римский-Корсаков сам рассказал о них в «Летописи моей

музыкальной жизни». Сказка А.Н.Островского «Снегурочка» была первый

раз прочитана Римским-Корсаковым около 1874 года, когда она только

что появилась в печати. Композитор вспоминал впоследствии, что

тогда она ему мало понравилась, а царство берендеев показалось

странным. Зимой 1879/80 годов он снова ее прочитал и, на сей раз

«точно прозрел на ее удивительную красоту». У композитора была

толстая книга из нотной бумаги, и он стал записывать в нее в виде

набросков приходившиев голову музыкальные мысли.

Воодушевленный новым сюжетом, Римский-Корсаков отправился в Москву,

чтобы встретиться с Островским и испросить у него разрешения

воспользоваться его произведением как либретто с правом внести в

драму необходимые при работе над оперой изменения. Драматург принял

композитора очень любезно, предоставил право должным образом

распоряжаться текстом и даже подарил экземпляр своей сказки.

Лето 1880 года Римский-Корсаков провел в деревне Стелево. Это было

его первое лето в настоящей русской деревне. И все — пейзаж, пение

птиц, обстановка — необычайно вдохновляли его на эту работу. Он

работал целыми днями, «музыкальные мысли и их обработка

преследовали меня неотступно, — писал впоследствии композитор. Он

зафиксировал ход работы буквально по дням: начало 1 июня (написано

вступление к прологу), окончание — 12 августа (заключительный хор).

Ни одно произведение не давалось ему с такой легкостью и скоростью,

как Снегурочка. О сочинении Снегурочки никто не знал, — писал

композитор, — ибо дело это я держал в тайне, и, объявив по приезде

в Петербург своим близким. Об окончании эскиза, я тем самым немало

их удивил. Еще полгода композитор затратил на инструментовку оперы,

и наконец 10 февраля опера была дана на сцене Мариинского театра в

Петербурге. С тех пор она остается одним из самых любимых публикой

творений композитора.

ПРОЛОГ

Начало весны. Оркестровое вступление рисует картину последней

зимней ночи. Красная Горка (сказочное место, где происходит

действие) покрыта снегом. Место вокруг дремучее: направо кусты и

редкий безлистый березняк, налево сплошой частый лес из больших

сосен и елей, ветви пригнулись под тяжестью лежащего на них снега.

В глубине, под горой, течет река. За рекой Берендеев посад, столица

царя Берендея: дворцы, дома, избы, все деревянные, с причудливой

раскрашенной резьбой; в окнах — огни. Полная луна серебрит всю

открытую местность. Вдали кричат петухи. Леший сидит на сухом пне.

В окружении свиты птиц на землю опускается Весна-Красна. Лес еще

спит под снегом и всюду царствует Мороз. Пятнадцать лет назад у

Весны и Мороза родилась дочка Снегурочка, и с тех пор разгневанный

Ярило-Солнце дает земле мало света и тепла. Леший говорит, что

«конец зиме пропели петухи, Весна-Красна спускается на землю,

сторожку леший отсторожил, ныряй в дупло и спи!» С этими словами он

проваливается в дупло. В оркестре слышны крик петуха, чириканье,

щебет птиц, кукование кукушки. Весна-Красна поет свои речитатив и

арию «В урочный час обычной чередою являюсь я на землю берендеев».

В следующем затем втором речитативе Весна рассказывает птичкам —

сорокам-белобокам, угрюмым грачам и жаворонкам, журавлю и его

подруге цапле, красавицам лебедушкам и гусям и мелким пичужкам (так

она к ним обращается), — что шестнадцать лет назад стала она

заигрывать с Морозом, старым дедом, проказником седым. И вот

появилась у них дочка — Снегурочка. «Любя Снегурку, жалеючи ее в

несчастной доле, со старым я поссориться боюсь». Потому-то Весна

медлит вступать в свои права. Птицам холодно, и Весна советует им

поплясать, чтобы согреться, как это делают люди. Звучит песня и

пляска птиц «Собирались птицы, собирались певчи стадами, стадами».

Из лесу на пляшущих птиц начинает сыпаться иней, потом хлопья

снега, подымается ветер, набегают тучи, закрывают луну, мгла

совершенно застилает даль. Птицы с криком жмутся к Весне. Из лесу

выходит Дед-Мороз — разузнав о прилете Весны, он сам пожаловал ей

навстречу. В оркестре звучит его суровая угрюмая мелодия. Дед-Мороз

заводит свою разудалую песню («По богатым посадским домам колотить

по углам»), в которой похваляется своими зимними подвигами.

«Недурно ты попировал, пора бы и в путь тебе на север», —

обращается Весна с первыми словами к Деду-Морозу. Он обещает Весне

покинуть страну берендеев. Но на кого же Снегурочка останется,

беспокоится Весна. Они обсуждают, как поступить. Деду-Морозу

известно, что Солнце собирается сгубить Снегурочку и только и ждет

того, чтобы заронить ей в сердце своим лучом огонь любви. Скрепя

сердце родители решают отдать Снегурочку в поселок берендеев.

Дед-Мороз кличет Снегурочку. Она появляется из леса. Весна ласково

встречает ее и спрашивает, не хочет ли она на волю? Конечно,

Снегурочка хочет. Ее манят людские песни, отвечает Снегурочка. О

своем стремлении пожить с людьми она поет в трогательной арии «С

подружками по ягоду ходить, на оклик их веселый отзываться: «Ау,

ау!»». Она упоминает Леля. Это настораживает Деда-Мороза. Он

расспрашивает ее о нем, и Снегурочка в изумительной ариетте

«Слыхала я, слыхала» признается, что «и дни и ночи слушать я готова

его пастушьи песни; и слушаешь, и таешь». Дед-Мороз встревожен

этими ее словами. «Беги от Леля! Бойся речей его и песен!» —

наставляет Дед-Мороз Снегурочку. Мороз и Весна прощаются со

Снегурочкой и поручают Лешему следить за Снегурочкой и особенно

беречь ее от Леля.

Приближается толпа веселых берендеев. Они провожают Масленицу; их

хор начинает звучать еще за сценой. В это время на сцене происходит

трогательный эпизод прощания Деда-Мороза и Весны со Снегурочкой.

Метель унимается, тучи убегают. Становится ясно, как в начале

действия. Сцену заполняют толпы берендеев. Одни везут сани с

чучелом Масленицы, другие наблюдают за этим. Снегурочка стоит за

кустами, около дупла Лешего. Хор берендеев поет прощание с

Масленицей («Раным-рано куры запели, про весну обвестили. Прощай,

прощай, прощай, Масленица»). Появившуюся из леса Снегурочку

замечает Бобыль и Бобылиха. На их вопросы, кто она, Снегурочка

называет свое имя и просит их взять ее с собой. Бобыль и Бобылиха

очень рады и уводят Снегурочку. Уходя к людям, она прощается с

родителями и с лесом. Ей отвечают голоса из леса, а деревья и кусты

кланяются ей. Это приводит берендеев в ужас, и с воплями «Ай, ай»

они разбегаются.

ДЕЙСТВИЕ I

Заречная слобода Берендеевка; с правой стороны бедная изба Бобыля с

покривившимся крыльцом, перед избой скамья; с левой стороны большая

раскрашенная изба Купавы. В глубине улица, через улицу хмельник и

пчельник; между ними тропинка к реке. Вечер. Слышатся рожки

пастухов (в оркестре соло деревянных духовых). Сходятся слобожане.

Среди них Бобыль. Появляется Лель, играя на рожке. Бобыль Бакула

знаком приглашает его к себе на ночлег. За теплый прием Лель готов

петь свои песни. Бобыль не слишком падок до них и предлагает Лелю

петь для Снегурочки. Лель согласен петь Снегурочке за поцелуй.

Снегурочке эта плата кажется незначительной, ведь, как она говорит,

«при встрече, при прощанье целуюсь с каждым я». Тогда Лель просит

за песню цветок, и Снегурочка дает ему его.

Лель поет свою первую — протяжную — песню («Земляничка-ягодка под

кусточком выросла»). Снегурочка, почти плача, кладет свою руку на

плечо Леля. Тогда Лель заводит свою вторую — плясовую — песню («Как

по лесу лес шумит»). Он кончает петь и видит, как в глубине сцены

показываются несколько девушек и манят его к себе (звучит их

короткий хор «Лель, Лель!»). Лель босает цветок и устремляется к

своим подружкам. Снегурочка обижена и недоумевает. Лель уходит,

наигрывая на рожке. Снегурочка грустит. Она поет свою ариетту «Как

больно здесь!»

Появляется Купава, она сочувствует Снегурочке, но ей некогда долго

предаваться этому чувству — сегодня в слободку приезжает ее жених

Мизгирь. И действительно, вдали показывается Мизгирь и двое его

слуг. Вот они входят с мешками, в которых, как впоследствии

оказывается, деньги и гостинцы. Возвращаются девушки и Лель. Купава

бежит и прячется между девушек. Мизгирь расспрашивает девушек, не

прячется ли среди них Купава. Начинается обряд выкупа невесты.

Девушки запевают свадебную песню «То не пава». Мизгирь всех одаряет

подарками. Купава выходит к Мизгирю, она зовет Снегурочку

присоединиться к их веселью. Вдруг Мизгирь бросает взгляд на

Снегурочку. Не в силах отвести взгляд от юной красавицы, Мизгирь

тут же решает остаться со Снегурочкой. Тут же кончилось недолгое

счастье Купавы. Она в отчаянии и требует, чтобы Снегурочка «отдала

дружка назад». Та рада бы это сдедать и просит Мизгиря уйти, но тот

непреклонен. Купаве же он заявляет: как для заходящего солнца нет

возврата, так и для любви погасшей возврата нет. Он молит

Снегурочку любить его. Мизгирь задабривает Бобыля и Бобылиху, чтобы

они прогнали Леля, в котором он видит своего соперника.

Купава же созывает народ (вся сцена заполняется девушками и

парнями). Все осуждают Мизгиря за измену. Мизгирь признается, что

любит теперь Снегурочку, а Купаве бросает обидные слова, упрекая ее

в том, что такими же ласками, какими она одаряла его, она могла

одарять другого. Оскорбленная девушка бежит к реке, чтобы

утопиться. Ее, почти бесчувственную, едва удерживает Лель. Все

убеждают Купаву идти искать помощи у мудрого царя Берендея.

ДЕЙСТВИЕ II

Открытые сени во дворце Берендея, в глубине, за точеными балясами

переходов, видны вершины деревьев сада, деревянные резные башенки и

вышки. Царь Берендей сидит на золотом стуле и расписывает красками

один из столбов; несколько поодаль слепые гусляры с гуслями. На

переходах у дверей стоят царские отроки.

Действие начинается с песни слепцов-гусляров («Вещие звонкие струны

рокочут громкую славу царю Берендею»). Пение гусляров напоминает

старинные эпические напевы.

Входит Бермята, ближайший приближенный царя Берендея. Его хвалебные

царю речи тут же пресекаются — вот уже пятнадцать лет он, царь

Берендей, не видит благополучия в своем царстве: «…наше лето

короткое, год от году короче становится, а вёсны холодней. Сердит

на нас Ярило!» С грустью и тревогой говорит царь:

В сердцах людей заметил я остуду;

Не вижу в них горячности любовной,

Исчезло в них служенье красоте,

А видятся совсем иные страсти.

Тогда Бермята рассказывает царю о появлении у них какой-то

Снегурочки, из-за которой «передрались все парни». И вот одна

девица просится «внесть челобитную». Царь допускает к себе Купаву.

Ее вводит отрок, и она падает на колени перед царем. Она плачет и

слезно жалуется на своего жениха Мизгиря и на Снегурочку,

разлучившую ее с женихом. Берендей сокрушается судьбой Купавы. Он

приказывает созвать народ и поставить Мизгиря на суд царев.

Звучит клич двух бирючей с вышки. Под торжественный и в то же время

сказочно-игрушечный марш собирается народ: из внутренних покоев

выходят придворные, боярыни, отроки; из наружных дверей и с

лестницы — народ; здесь же Лель. Приспешники приводят Мизгиря.

Бермята размещает придворных. Народ поет (a capella) гимн

берендеев. Под конец шествия показывается сам Берендей. Начинается

суд над Мизгирем. Тот не пытается оправдываться и на требо¬вание

Берендея взять в жены Купаву упрямо отвечает, что у него одна

невеста — Снегурочка. Берендей осуждает Мизгиря на вечное изгнание

— в пустыню, в лес. Мизгирь просит лишь об одном — взглянуть еще

раз на Снегурочку. Входит Снегурочка, а с ней Бобыль и Бобылиха.

Наивно и простодушно приветствует Снегурочка Берендея — она никогда

раньше не видела царя. И тот, пораженный ее красотой, поет свою

знаменитую каватину «Полна, полна чудес, могучая природа» —

философское размышление о непредсказуемости явлений чудесных даров

могучей природы. И вот царь Берендей понимает причину гнева

Ярилы-Солнца: Снегурочка не ведает любви. И Берендей объявляет: тот

юноша, который до рассвета заставит Снегурочку полюбить себя,

получит ее в жены. Юноши молчат — все знают холодность Снегурочки.

Тогда царь обращается к берендейкам, и те отвечают, что только Лель

способен «внушить любовь девице». В свою очередь Мизгирь просит

царя отсрочить его изгнание: он клянется, что зажжет любовью

«Снегурочки нетронутое сердце». Берендей успокаивается и призывает

своих подданных собраться в последний день весны в заповедном лесу

для игр и песен. А на заре приветствовать Ярилин день, начинающий

лето.

ДЕЙСТВИЕ III

Просторная поляна в лесу; со всех сторон от нее сплошной лес. Перед

лесом по обе стороны невысокие кусты. Вдали, между кустами, видны

богатые шатры. Догорает вечерняя заря. Молодые берендеи водят

хороводы, один круг ближе к зрителям, другой поодаль. Девушки и

парни в венках. Старики и старухи кучками сидят под кустами и

угощаются брагой и пряниками. В первом кругу ходит Купава. В

середине первого круга Лель и Снегурочка. Мизгирь, не принимая

никакого участия в играх, то показывается среди народа, то уходит в

лес. Бобыль пляшет под волынку. Бобылиха и несколько соседей сидят

кругом и пьют пиво. Царь со свитой издали смотрит на играющих.

Оркестровое вступление к третьему действию — это мелодия старинной

«Липеньки» («Ай во поле, ай во поле, ай во поле липенька, ай во

поле липенька») — песни, которую поют и под которую водят хоровод

девушки, когда поднимается занавес. Ее сменяет разудалая плясовая

песня «Про бобра», которую поет и отплясывает Бобыль. Парни и

девушки перестают водить хоровод, и все толпятся вокруг пляшущего

Бобыля.

В лес приходит и царь Берендей со своей свитой. Ему хочется

посмотреть на молодежь, на ее игры. Он поет свою вторую каватину

(«Проходит день веселый»), по окончании которой всех приглашает к

еще одной забаве: «Скоморохи, кувыркайтесь, ломайтесь, дураки!»

Выбегают скоморохи. «Пляска скоморохов» — виртуозный симфонический

эпизод, изобилующий яркими оркестровыми красками, увлекательными

ритмами. Он часто включается в программы концертов популярной

симфонической музыки. В театральной постановке этот эпизод — повод

для хореографа продемонстрировать свою фантазию. (Правда, всегда

существовала опасность злоупотреблений танцами в «Снегурочке».

Н.Черепнин, приглашенный в 1908 году в Париж для наблюдения и

консультации при постановке там «Снегурочки», писал

Н.А.Римскому-Корсакову оттуда: «…на первых сценических репетициях

танцевали всюду. Я даже начал сомневаться — не балет ли

«Снегурочка» (…) После долгих обсуждений удалось отменить всю эту

кошмарную ерунду».)

Приглашая скоморохов, царь Берендей сказал также: «А там уж, на

прощанье, Лель пригожий, чтоб день закончить, песню нам пропой». И

вот, после пляски скоморохов Лель, аккомпанируя себе на рожке (в

оркестре эта мелодия звучит у кларнета), поет свою третью песню

(«Туча со громом сговаривалась»). Песня пришлась по душе Берендею,

и в награду за нее царь предлагает Лелю выбрать себе подружку. Лель

направляется к девушкам, на мгновение он как бы в нерешительности

задерживается возле Снегурочки, но потом идет к Купаве, выбирает ее

и ведет через всю сцену к царю; подойдя близко, целует ее.

Снегурочка в слезах убегает в кусты. Царь желает всем веселиться и

удаляется со всей своей свитой. Постепенно расходятся и все

остальные. Снегурочка остается одна. Она печально бродит по лесу,

охваченная ревностью. В своем ариозо («Пригожий Лель, ужель тебе не

жалко Снегурочку») она обращается к пастуху с наивными упреками. Но

Леля нет, а вместо него перед ней предстает Мизгирь. Он берет ее за

руку, но она противится. Плененный красотой Снегурочки, он упорно

преследует ее, добиваясь взаимности. В конце концов он становится

перед ней на колени. Но слова и слезы Мизгиря страшат Снегурочку,

она старается вырвать руку. Обуреваемый любовной страстью, Мизгирь

вдохновенно поет Снегурочке свое ариозо «На теплом, синем море», в

котором за любовь Снегурочки предлагает бесценный жемчуг. Но и этот

дар Снегурочка отказывается принять. Неистовый Мизгирь бросается на

Снегурочку. Снегурочка старается вырваться. Появляется Леший,

которому Дед-Мороз наказал беречь Снегурочку. Он останавливает

Мизгиря. Снегурочка убегает в лес, Мизгирь устремляется за нею, но

Леший превращается в сухой пень, и куда бы ни ринулся Мизгирь,

всюду перед ним вырастает из земли лес (в оркестре это мастерски

передано появлением все новых и новых мотивов во все убыстряющемся

темпе). Вновь появляется Леший, он дразнит Мизгиря призраком

Снегурочки. Кусты и деревья принимают меняющиеся, фантастические

образы. В конце концов призрак исчезает. Мизгирь убегает за ним.

Поляна принимает прежний вид.

Входит Лель. Затем появляется Купава и, видя Леля, бросается к

нему. Лель спас ее. Она благодарна ему за то, что он поцелуем

сравнял ее, забытую, со всеми. Звучит их любовный дуэт.

Между кустов бродит Снегурочка. Она становится невольной

свидетельницей любовной сцены Купавы и Леля. В сильном волнении она

выбегает из кустов и бросает Купаве ее же упрек: «Разлучница! Твое

же это слово! Сама меня разлучницей звала, сама же ты и разлучила с

Лелем!» И тут Лель говорит Снегурочке самые горькие слова:

«Снегурочка! Подслушивай почаще горячие Купавы речи; время узнать

тебе, как сердце говорит, когда оно любовью загорится. Учись у ней

любить и знай, что Лелю не детская любовь нужна. Прощай!»

Сраженная этими словами, Снегурочка вспоминает о последней надежде

своей — матери Весне. К ней она отправится с последней мольбой:

«Отдай девичье сердце, мама… Отдай любовь — иль жизнь мою

возьми!»

ДЕЙСТВИЕ IV

Четвертое действие начинается оркестровым вступлением. Когда

занавес поднимается, взору зрителя открывается озеро в Ярилиной

долине. Раннее утро. Озеро поросло осокой и водными растениями с

роскошными цветами. По берегам кусты тоже с цветами, повисшими над

водой. С правой стороны озера — голая Ярилина гора с острою

вершиной. Из озера поднимается Весна, вся окруженная цветами. К ней

со страстной мольбой обращается Снегурочка: «О мама, дай любви,

любви прошу, любви девичьей!» И Весна соглашается на прощанье

утешить Снегурочку этим великим, но столь для нее роковым, даром.

Теперь Снегурочка знает чувство любви, и новая встреча с Мизгирем

зажигает ее ответной страстью. Но она страшится лучей Ярилы и молит

Мизгиря спасти ее, укрыть от солнца. Мизгирь не понимает причин ее

страха; он хочет представить Снегурочку царю Берендею как свою

супругу.

Уже пылает заря. В священную Ярилину долину направляются берендеи:

старый царь, за ним женихи с невестами. Снегурочка и Мизгирь

становятся под тень куста. Гусляры играют на гуслях и пастухи на

рожках. Сойдя в долину, народ разделяется на две стороны. Все с

ожиданием смотрят на восток и при первых лучах солнца поют хор —

русскую народную песню «А мы просо сеяли»: девушки по одну сторону,

юноши по другую. Женихи берут невест и представляют их с поклоном

царю. Царь Берендей благословляет их. Мизгирь также подводит

Снегурочку к царю. Снегурочка подтверждает — и говорит, что может

это сделать сто раз, — что любит Мизгиря. В этот момент яркий луч

солнца прорезывает утренний туман и падает на Снегурочку (в

оркестре мощно звучит лейтмотив Ярила-Солнца). Снегурочка испугана:

«Что со мной? Блаженство или смерть?» Снегурочка понимает, что

гибнет. Весь свой гениальный талант вложил Н.А.Римский-Корсаков в

предсмертную арию Снегурочки. В ней все — экстаз любви, томление,

восторг и безнадежность. С ужасом видит Мизгирь и берендеи, что

«как вешний снег, она пред Солнцем тает, и девушки Снегурочки уж

нет». Мизгирь в отчаянии: «Это шутка жестокая судьбы». И, верный

своему слову — погибнуть вместе со Снегурочкой, — он бросается в

озеро.

И вновь царь Берендей, он же — верховный жрец, объясняет великое

значение происшедшего: «Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце;

теперь с ее чудесною кончиной вмешательство Мороза прекратилось». И

царь приказывает Лелю петь Яриле-Солнцу хвалебную песнь. Звучит

заключительный хор (в уникальном музыкальном размере — 11/4) —

песнь Яриле-Солнцу. Взгляды всех устремлены на восток. На вершине

горы, на некоторое время («на восемь тактов» — ремарка

Н.А.Римского-Корсакова) рассеивается туман и показывается Ярило в

виде молодого парня в белой одежде; в правой руке у него —

светящаяся человечья голова, в левой — ржаной сноп. Апофеоз: «Свет

и сила, бог Ярило, красное Солнце наше, нет тебя в мире краше!» По

знаку царя прислужники несут цельных быков и баранов с

вызолоченными рогами, бочонки с медом, разную посуду и все

принадлежности пира. Так кончается эта опера-сказка.

А. Майкапар

История создания

В начале семидесятых годов Римский-Корсаков познакомился со сказкой

А. Н. Островского «Снегурочка» (1873). Тогда она не произвела на

него большого впечатления. «В зиму 1879—1880 годов, — вспоминал

композитор, — я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее

удивительную поэтическую красоту… Не было для меня на свете лучшего

сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем

Снегурочка, Лель или Весна».

Опера сочинялась летом 1880 года в глухой русской деревне.

Композитор говорил впоследствии, что ни одно произведение не

давалось ему с такой легкостью и быстротой, как «Снегурочка». В

1881 году опера была завершена. Премьера, состоявшаяся 29 января

(10 февраля) следующего года на сцене Мариинского театра, прошла с

большим успехом. Оперу восторженно принял и А. Н. Островский:

«Музыка к моей «Снегурочке» удивительная, я ничего не мог никогда

себе представить более к ней подходящего и так живо выражающего всю

поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а

потом неудержимо страстной героини сказки».

Оптимистическая идея оперы — прославление могущественных

животворных сил природы, несущих людям счастье — коренится в

народной поэзии. «Снегурочка» воплощает вместе с тем мысль о

великой преображающей силе искусства. В опере противопоставлены два

мира — реальный и фантастический, олицетворяющий, по словам

композитора, «вечные, периодически выступающие силы природы».

Снегурочка, пастух Лель и царь Берендей — персонажи полуреальные,

полуфантастические. Яриле-солнцу — «творческому началу, вызывающему

жизнь в природе и людях» (Римский-Корсаков) — враждебен суровый

Мороз. Снегурочка — холодное дитя Мороза и Весны — всей душой

тянется к людям, к солнцу, и композитор с замечательной правдой

выражения показывает, как постепенно любовь и тепло торжествуют в

ее сердце, приводя к гибели.

Музыка

«Снегурочка» — самая поэтичная опера Римского-Корсакова. Композитор

считал ее своим лучшим творением. «Снегурочка» поражает удивительно

чутким, любовным воспроизведением картин народного быта, обрядов

древнего язычества, чудесных образов народных сказок. Музыка оперы,

проникнутая неувядаемой свежестью и мудрой простотой народных

песен, окрашена мягкой лирикой, весенними тонами расцветающей

природы. «Это именно весенняя сказка — со всей красотою, поэзией

весны, всей теплотой, всем благоуханием», — писал об опере А. П.

Бородин.

Оркестровое вступление к прологу — красочный музыкальный пейзаж,

живописующий пробуждение природы от зимней спячки; суровая, угрюмая

мелодия Мороза сменяется нежными, обаятельными напевами Весны. В

хоре «Сбирались птицы» (игровая народная песня) оркестр имитирует

голоса птиц. В арии Снегурочки «С подружками по ягоду ходить»

легкие и грациозные переливы голоса перекликаются с прозрачными и

холодноватыми напевами флейты. В лирически-проникновенной ариетте

Снегурочки «Слыхала я, слыхала» ласково-нежным и хрупким вокальным

фразам вторит выразительная мелодия гобоя. Колоритная обрядовая

сцена «Проводы масленицы» состоит из ряда хоровых эпизодов

народно-песенного склада; мелодия на слова «Веселенько тебя

встречать, привечать» — народного происхождения.

Первый акт открывается протяжной песней Леля «Земляничка-ягодка» и

веселой плясовой «Как по лесу лес шумит». Ариетта Снегурочки «Как

больно здесь» проникнута настроением нежной грусти. Рассказ Купавы

«Снегурочка, я счастлива» передает восторженное, порывистое

чувство. Ариозо «Пчелки, пчелки крылатые» выдержано в духе народных

причетов.

Во втором акте, наряду с хоровыми эпизодами, значительное место

занимают сцены-диалоги. Неторопливая величаво-спокойная песня

гусляров «Вещие, звонкие, струны рокочут» напоминает старинные

эпические напевы. В дуэте Берендея с Купавой «Батюшка, светлый

царь!» сбивчивая, взволнованная речь Купавы оттеняется ласковыми и

спокойными репликами царя. Торжественно, эпически величаво звучит

гимн берендеев «Привет тебе, премудрый». В каватине Берендея

«Полна, полна чудес» на фоне мерного оркестрового сопровождения

спокойно струится мечтательная, поэтичная мелодия.

Третий акт начинается большой массовой сценой. Девушки и парни поют

веселую хороводную песню «Ай, во поле липонька», Бобыль лихо

отплясывает под разудалый напев «Купался бобер» (обе темы

народные). «Пляска скоморохов» — виртуозный симфонический эпизод,

изобилующий яркими оркестровыми красками, увлекательными ритмами.

Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась» начинается

пастушьим наигрышем кларнета; на его фоне возникает широкая,

привольная мелодия. Вдохновенно звучит лирическое ариозо Мизгиря

«На теплом синем море».

Четвертый акт передает нарастание лирических чувств героини.

Нежно-ласкающий любовный дуэт Снегурочки и Мизгиря «Душа полна моя

не страхом» льется свободно и легко. В арии Снегурочки «Великий

царь» вновь звучит, на этот раз тепло и взволнованно, мелодия ее

ариетты «Слыхала я» (из пролога). Сцена таяния Снегурочки — один из

трогательнейших в мировой оперной литературе эпизодов. Хрупкая

нежность образа Снегурочки оттеняется величественным, лучезарным

звучанием заключительного хорового гимна «Свет и сила, бог Ярило».

М. Друскин

«Снегурочка», которая, как уже говорилось, возникла сразу вслед за «Майской ночью», при жизни композитора и в последующие десятилетия являлась и, по-видимому, остается до сих пор самой любимой оперой корсаковского репертуара; это сочинение всегда рассматривалось как вершина, средоточие творчества композитора, и потому о нем существует особенно обширная и интересная литература. Кроме того, «Снегурочка» — единственная опера, по отношению к которой Римский-Корсаков успел хотя бы отчасти выполнить свое намерение дать подробный анализ собственного оперного стиля: его незаконченный «Разбор „Снегурочки“» (1905) — ценнейший документ, освещающий по сути все основные положения оперной эстетики и техники композитора. Наконец, именно «Снегурочке» посвящены самые поэтические, душевно открытые строки в «Летописи моей музыкальной жизни». «…Кто не любит моей „Снегурочки“, тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня», — писал композитор жене в 1893 году, после московской премьеры оперы — по существу первого настоящего исполнения «Снегурочки», когда она прозвучала полностью, без купюр, в должных темпах и с должным сочувствием исполнителей замыслу автора. Премьера в Мариинском театре, состоявшаяся десятилетием ранее, принесла композитору главным образом разочарование — неудачной постановкой, небрежностью исполнителей, снисходительно-презрительным отношением к опере руководителя постановки Э. Ф. Направника и критиков, неадекватным восприятием концепции сочинения в дружеском кругу.

В приведенных выше словах Римского-Корсакова — ключ к пониманию «Снегурочки» как сочинения, с наибольшей полнотой представляющего миросозерцание композитора, личное и художественное в нерасторжимой их связи. Его своеобразие, несозвучное эпохе, оказалось причиной неуспеха оперы в начале 80-х, и оно же к середине 90-х годов поставило «весеннюю сказку» в центр национального художественного процесса.

1881 год — год окончания «Снегурочки» — имеет особое значение в истории отечественной культуры. В этом году умирают Достоевский и Мусоргский, и в последние дни жизни автора «Хованщины» Василий Суриков выставляет свою большую работу на историческую тему — «Утро стрелецкой казни», задумывает «Меншикова в Березове» и делает эскизы для «Боярыни Морозовой». Одновременно с сочинением «Снегурочки» жанрист-передвижник Виктор Васнецов заканчивает первые свои полотна на древнерусские и сказочные темы («После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Ковер-самолет», «Витязь на распутье»), пишет «Аленушку», столь глубоко созвучную главному образу оперы Римского-Корсакова, начинает работать над «Богатырями» и оформляет «Снегурочку» Островского для домашнего спектакля С. И. Мамонтова. Впоследствии эти подступы к сказке лягут в основу художественного решения спектакля по опере Римского-Корсакова в Русской частной опере — знаменитой мамонтовской «Снегурочки», которой суждено было сыграть революционную роль в истории русского музыкального театра. В те же годы складывается абрамцевский художественный кружок, живой очаг нового понимания русской красоты; молодой Михаил Врубель, будущий сотрудник Римского-Корсакова и тонкий ценитель его творчества, работает над росписями Кирилловской церкви в Киеве, предвещающими наступление новой эпохи, а другой любимый художник Римского-Корсакова, Михаил Нестеров, создает своего «Пустынника», представляющего то же органическое слияние лирического, эпического, сказочного, древнего и современного, которым отмечена корсаковская «Снегурочка».

Таким образом, с созданием «Снегурочки» творчество Римского-Корсакова, как раньше творчество Мусоргского и Бородина, возглавило новый этап «исканий родной красоты» (И. Э. Грабарь), обозначившийся в изобразительном искусстве со второй половины 80-х — начала 90-х годов, а в музыке — со значительным опережением. Этот этап состоял в отказе от внешнего правдоподобия, от копирования мотивов народного творчества, от декоративизма, с одной стороны, и обязательной повествовательности, «рассказа», — с другой. Характерные черты «нового русского стиля» рубежа веков — обращение к сказочным, былинным, легендарным темам, к легендарным или фольклорным персонажам, стремление воссоздать художественный строй древнерусского и народного искусства путем стилистически выдержанного отбора его элементов и форм, свободное сочинение на основе этих форм, то есть воссоздание и развитие народной системы мышления, — все эти черты очевидны в «Снегурочке», как и в последующих операх композитора. Особенностью «Снегурочки» является необычайная слитность, лирическая наполненность всех составляющих ее художественного мира.

Б. В. Асафьев писал, что «Снегурочка» есть «постижение космоса» через «ощущение красоты, сквозь призму народной эстетики <…> сквозь отражение чувства закономерности — гераклитовского чувства космического в природе — в языческих мифах крестьянского календаря». И он же сказал о «глубоко человечном» начале, противящемся «вечной текучести всего», о том, что великолепное славление Ярилы-Солнца не может затмить весеннего образа Снегурочки, и «нам жалко Снегурочки, жалко минувшей весны…». У Римского-Корсакова в этой опере индивидуальное, личностное — «весеннее» (не только в образе Снегурочки) показано в сложном соотношении с законами родовой жизни — «круговорота времен года». Эта концепция выводит музыкальную драму за пределы языческого мира в христианскую эпоху, в современность, и, с определенной точки зрения, «Снегурочка» есть первый у Римского-Корсакова опыт создания нового мифа в художественной форме. Именно поэтому опера так привлекала и художников, искавших путей синтеза «своего» и «народного», и тех ценителей искусства нового поколения, которые с середины 90-х годов образовали вокруг композитора среду, защищавшую и поддерживавшую его творчество.

Один из них, Н. Ф. Финдейзен, писал: «Те же элементы, что и в „Майской ночи“, входят в „Снегурочку“: сказочная волшебность, душевный лиризм и народный колорит; комизм многих сцен в ней также вне сомнения. И во всем этом в „Снегурочке“ еще богаче, еще сильнее и прекраснее, еще более тонко и слитно переплетены одно с другим; отсюда и ее ни с чем не сравнимая чисто моцартовская цельность и одухотворенность». Сам композитор, говоря, что в «Снегурочке» «нет ничего вычурного, внешнего, натянутого, преувеличенного и подчеркнутого», выражал ту же мысль о спаянности, цельности художественного микрокосмоса оперы и объяснял «таковую удачу со „Снегурочкой“» ее «необыкновенно подходящим» для него сюжетом. Удачным было, кроме исключительной красоты текста Островского, то, что в этой пьесе (еще более, чем опера, непонятой современниками и получившей настоящее признание только в следующем столетии) изначально заложена «очень тесная связь эпико-мифических, обрядово-ритуальных сцен с движением самой фабулы — везде активное участие принимают действующие лица» (Кандинский А. И.). Этим в принципе решалась основная проблема многослойной, разветвленной музыкальной драматургии, с которой Римский-Корсаков столкнулся в «Майской ночи» и которую снова с большим напряжением разрешал в «Младе».

Жанр «Снегурочки» определялся в разные времена и разными слушателями по-разному. Стасов, например, считал ее оперой «преимущественно эпической» или «эпико-фантастической» с «глубоко лирическими страницами». Он и, по-видимому, Балакирев выше всего ценили в «Снегурочке» «изображение Руси, ее народа, ее разнообразных личностей и характеров, картин, событий и сцен». И хотя Балакиреву нравилась также финальная сцена оперы, Римский-Корсаков остался неудовлетворен реакцией кучкистов: «…Я предпочел бы, — писал он в „Летописи“, — чтобы Балакирев оценил поэтичность девушки Снегурочки, комическую и добродушную красоту царя Берендея и проч.».

(Римский-Корсаков был очень обижен также на Мусоргского за его равнодушие к «Снегурочке», хотя и понимал, в сколь тяжелом физическом и душевном состоянии находился Модест Петрович за полгода до кончины, — очевидно, именно от него, самого одаренного и чуткого, Римский-Корсаков ожидал, может быть подсознательно, подлинной оценки нового в своем произведении. Некоторым утешением для автора стали восторженные отклики Бородина и Лядова, принявших оперу, по свидетельству корсаковской «Летописи», целиком. Это подтверждается и письмом Бородина к Римскому-Корсакову, где в авторском подзаголовке «весенняя сказка» подчеркнута не сказочность, а «весеннесть»: «Это именно весенняя сказка — со всею красотою, поэзиею весны, всей теплотой, всем благоуханием». Лядов, по воспоминаниям Асафьева, говорил, что в Прологе «Снегурочки» заключены зерна будущих больших корсаковских полотен. Можно добавить: и зерна симфонических картин самого Лядова.)

Обида, слышащаяся в этих словах, понятна: друзья и наставники принимали в музыке Римского-Корсакова «старое», ими же воспитанное, и не принимали в ней «нового», «своего». В театре и в рецензиях на петербургскую премьеру «Снегурочка» рассматривалась как сказочно-развлекательная опера (Направник выражал недоумение, почему автор увлекся столь «наивной» пьесой; недалеко от него ушел и Кюи). Даже в чутком отзыве Финдейзена, цитированном выше, о «Снегурочке» говорится как об «изящнейшей, благоуханнейшей сказочной миниатюре», и такая точка зрения неоднократно высказывалась и позже. Между тем очевидно, что собственно сказочность в «Снегурочке», в отличие, например, от «Сказки о царе Салтане», имеет подчиненное значение, и в XX веке устанавливается более верный взгляд на «Снегурочку» как «сказку-миф», произведение эпико-лирического или лирико-эпического жанра (исследователи ставят акцент то на одной, то на другой части двуединства). Может быть, лучше всего подошла бы к этому произведению асафьевская формула «действо о весне», со всем тем содержанием и историческими ассоциациями, которые связываются ныне с данным термином.

На символический смысл «Снегурочки», определяющий образный строй и характер музыкального действия, прямо указывает Римский-Корсаков в своем разборе оперы. Он пишет: