-

-

Предмет:

Литература

-

Автор:

sandrapetty220

-

Создано:

3 года назад

Ответы

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

История4 секунды назад

Пж помогите с историей!

-

Русский язык4 минуты назад

Списать, откорректировать предложения, где это необходимо:

-

Физика4 минуты назад

Если эбонитовую палочку потереть о кусочек шерсти то

-

Русский язык4 минуты назад

Помогите сделать сочинение по русскому

-

Геометрия4 минуты назад

Даны три точки: A(x;2;1), B(2;4;3) и C(−1;−2;−3).

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вы не можете общаться в чате, вы забанены.

Чтобы общаться в чате подтвердите вашу почту

Отправить письмо повторно

Вопросы без ответа

-

Математика25 минут назад

Из 90 цветов, посаженных в цветнике, принялись 72. На сколько процентов меньше не принявшихся цветов, чем принявшихся?

-

Русский язык55 минут назад

Топ пользователей

-

Fedoseewa27

20518

-

Sofka

7417

-

vov4ik329

5115

-

DobriyChelovek

4631

-

olpopovich

3446

-

dobriykaban

2374

-

zlatikaziatik

2275

-

Udachnick

1867

-

Zowe

1683

-

NikitaAVGN

1210

Войти через Google

или

Запомнить меня

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

Выберите язык и регион

Русский

Россия

English

United States

How much to ban the user?

1 hour

1 day

1)Самсон Вырин вдовец и дочь для него-это смысл его жизни,Он души не чаял в Дуне,она для него -всё!»Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала.»Вырин очень гордился дочерью и его любовь к дочери безгранична.

2)Сбежав от отца,с гусаром Минским,Дуня переживает душевные муки,понимая,что бросила самого близкого человека.Уехала она добровольно,но «всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте.»

3)Минин снимает Дуне квартиру в центре Петербурга,нанимает для неё прислугу,одевает по последней моде.С материальной стороны-Дуня обеспечена всем,Минский не в чём ей не отказывает.Дуня становится содержанкой гусара,которую он лишь навещает,обещая сделать счастливой.

4)Дуня любит Минского,относится к нему с нежностью,но счастья нет.Гусар не женится на дочери смотрителя,ему не позволяют сделать это «правила приличия»-его дворянское происхождение и положение его богатой семьи в обществе.Он содержит Дуню и троих детей,но не делает её счастливой,хотя и влюблен в неё.

5)На стене весели картинки истории о блудном сыне.Притча становится пророческой в судьбе Дуни,она предала отца,покинув отчий дом,как на первой картинке.Окружила себя ложными друзьями,как на второй картинке.Это не принесло ей счастья и радости,только настоящее раскаяние искупает грехи,приносит прощение любящих родителей,третья картинка из притчи.

6)Дуня нарушила пятую заповедь «Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен».Предав отца,ради своего счастья,она сделала себя несчастной.Почитать и уважать родителей это обязанности каждого человека,Дуна отреклась от отца.

7)Судьба Дуни заставляют задуматься об ответственности за свои действия,перед близкими людьми.Она переступила через приличия,уважение к отцу и сбежала.Отец умирает от горя,а Дуня так и не успела попросить у него прощения.Она раскаивается,но уже слишком поздно,отца не вернуть.

8)Каждый человек стремиться к счастью,но нельзя предавать близких,ради своего благополучия.У всех есть выбор и Дуня сделала неправильный выбор,обрекла отца на страдания и гибель.Обвинять стоит ,скорее всего, тяжёлую жизнь Дуни,не дававшую ей надежды на счастье в будущем.Но не стоит и оправдывать поступок молодой девушки,никогда безнравственные поступки не смогут принести счастья.»На чужом несчастье,счастья не построить».

Тема греха и покаяния в произведении А.С. Пушкина «Станционный смотритель»

(материал к уроку литературы в 7 классе)

«Пушкин – начало всех начал», и это обязывает учителя литературы так передать молодому поколению творения великого мастера, чтобы они стали мерой подлинности, гуманизма и всех других произведений литературы, чтобы учащиеся испытали настоящую необходимость снова и снова возвращаться к его стихам и прозе.

Знакомство с «Повестями Белкина» поможет семиклассникам понять не только сложнейшие повороты пушкинской мысли, но и загадочный пока для них мир взрослых проблем.

Цели урока: развивать навыки анализа текста; помочь учащимся понять тему греха и покаяния в произведении; выявить основные мотивы повести, показав пример библейского контекста с помощью вещной детали: лубочной картинки как части интерьера.

Приступая к изучению «Станционного смотрителя», зададимся вопросом: «Почему Самсон Вырин носит такую фамилию?»

Смотритель почтовой станции в Выре был давним знакомым Пушкина, возможно, они много раз беседовали за чашкой чая. Неслучайно, что Пушкин дал имя своему герою по названию старинного селения. Но Русские фамилии образуются и от названия животных. В словаре В.И.Даля «выреха» — плохая лошадёнка, кляча (в Рязанской губернии). «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, ограждённый своим чином токмо от побоев, и то не всегда…» Ему, как и лошади, «покою нет ни днём, ни ночью»

Самсон — солнечный (др. евр.).

История имени. Самсон — один из наиболее романтических библейских персонажей. Ангел возвестил будущей матери, что она родит сына, который станет победителем филистимлян. Он предупредил также, чтобы Самсон никогда не вкушал сока виноградной лозы и не стриг волос, ибо в волосах будет заключена его сила. Библейские рассказы о Самсоне состоят из нескольких эпизодов, то смешных и трогательных, то жестоких и трагичных. Судьба, словно нарочно, испытывала богатыря, и вышло так, что он влюбился в филистимлянку. То была красавица по имени Далила. Она искусно выведала тайну его силы, и, когда он спал, убаюканный ее ласками, филистимляне остригли ему волосы и выкололи глаза. Посаженный за решетку, Самсон горько раскаялся во всех своих прегрешениях, похождениях и разгульных приключениях. И, видно, небо все же сжалилось над ним. Волосы начали быстро отрастать, а вместе с ними прибывала и утраченная сила.

Пушкинский герой живет бедно, своим трудом, исполненным оскорблений и унижений, добывает средства к существованию, но остаётся добрым человеком, старается помочь всем, кто оказывается волею судеб на его станции. Самсон Вырин ни на что не жалуется и доволен судьбой. Начнём внимательнее вглядываться в текст. Ищем меткие пушкинские характеристики, описания, разъяснения. Отвечаем на вопросы только пушкинским текстом.

Что узнаём о станционном смотрителе в первой встрече?

(«Сие оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые».

«Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого…»)

А как повествователь описывает дочь? («Красота её меня поразила…Маленькая кокетка…потупила большие голубые глаза»)

Как относился сам Вырин к дочери? Как он говорит об этом сам?

(«Дочка – с, — отвечал он с видом довольного самолюбия; — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала… не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти…»)

Теперь нетрудно сделать вывод, почему жизнь «маленького человека» казалось ему счастливой? Рядом со станционным смотрителем живёт маленькое солнышко, которое преображает всё убогое жилище, украшает скучную, унылую жизнь.

Согласие в маленькой семье, благодать похожи на рай. Рай, земной, а Дуня на ангела. Даже комната с виду напоминает на смиренную обитель. Четыре лубочные картинки на стенах «изображали историю блудного сына».

Предложим учащимся ответить на вопросы, которые даны в конце повести.

-В чём художественный смысл картинок на стенах…? Есть ли связь между ними и судьбой Дуни? Каким героям повести вы сочувствуете?

Один из заранее подготовленных учащихся рассказывает сюжет евангельской притчи.

«Ещё сказал (Иисус): у некоторого человека было два сына.

В повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» дочь главного героя Дуня тоже уходит из дома, покидает отца. Автор будто приглашает нам сопоставить две истории. Разница есть большая: герой притчи из богатой семьи промотал состояние отца, а Дуня уехала от жизни неизбежной для низших чинов. Общее: оба возвращаются туда, откуда уехали. История блудного сына, изображённая на картинках, с одной стороны подготавливает читателя к последующим событиям, а с другой же, включает все происшедшие события в более широкий контекст.

Предложим учащимся выявить мотивную структуру повести:

|

«Станционный смотритель» |

Мотив |

Притча о блудном сыне |

|

«Дуня стояла в недоумении…» |

выбора пути |

«По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону..» |

|

«Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали» |

ухода из отчего дома |

«..младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону..» |

|

«Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» |

своеволия и ослушания |

«И сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.» |

|

«Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы» |

греха и праздности |

«..и там расточил имение свое, живя распутно..» |

|

«Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою» |

блужданий |

«..сын твой, расточивший имение свое с блудницами..» |

|

«Дуня подняла голову… и с криком упала на ковер» |

страдания |

«Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться..»;»..я умираю от голода ..» |

|

«Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу» |

возвращения в отчий дом |

«Встал и пошел к отцу своему..» |

|

«..как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала…» |

раскаяния |

«Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим..» |

|

«— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго» |

прощения, милосердия |

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав пал ему на шею и целовал его..» |

Подводим учащихся к выводу, что история жизни пушкинской героини повторяет путь от греха к покаянию блудного сына из библейской притчи, которая углубляет и расширяет идейно-художественное своеобразие.

Обратимся к картине голландского живописца Рембрандта Ван Рейна «Возвращение блудного сына».Многократно используемая Рембрандтом в гравюре, рисунке и в живописи притча о блудном сыне находится в центре того понимания гуманности, которую олицетворяет дух Нагорной проповеди, с её поэтической диалектикой греха и покаяния, уверенности в доверии и спасительной любви к ближнем.

Суть притчи о блудном сыне такова: типичная история, которая случается со многими людьми. У многих непослушные дети. В чем выразилось непослушание сына?

Он младший, значит, в отличие от старшего, он не приумножил их имение – дом, хозяйство. Значит, он не имеет права требовать то, что не заработал. И как добр отец, который, несмотря на это, выделил ему часть.

По обычаям того времени, именно младший сын должен был находиться при родителях, опекать их в старости. Но он уходит, нарушает этот обычай, закон. Почему отец не удерживал сына? Отец, видимо, понимает, что запрет может привести к тому, что сын возненавидит отца и все равно сделает по-своему. Он не настаивает на своей воле, он не хочет любви и почитания «из — под палки». В этом проявляются и его мудрость, и его любовь. Но сын еще не в состоянии оценить этого. Вскоре от отцовского имения ничего не осталось: «…расточил имение свое, живя распутно». За преступлением следует наказание. Только тогда, когда на него обрушиваются несчастья, он начинает понимать, что натворил. Обращаясь к отцу, сын говорит: «…я согрешил против неба и пред тобою». В Святом Писании речь идет о двойной вине. Сын своим поступком и поведением не просто нанес ущерб хозяйству и имению, не только причинил боль отцу, который переживал за него, но он нарушил духовно-нравственный закон, заповедь, полученную от Бога. Это заповедь пятая: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…».

В произведении «Станционный смотритель» Дуня Вырина, нарушив эту заповедь, лишила своего отца жизни: «Старик не снёс своего несчастия…» Из бодрого и свежего пятидесятилетнего хозяина станции герой превращается в хилого старика. Ничего не осталось от гордого Самсона: как библейский герой, потерявший силу вместе с волосами, Вырин оказался бессильным, нежизнеспособным, утратив дочь. Вторая встреча рассказчика со станционным смотрителем – очень важный фрагмент текста ещё и потому, что в ней прослеживается тема греха и самого Вырина. Вспомним с учащимися момент увоза Дуни. Её как будто невольно толкает на это сам отец.. Дуня, кажется, о чём – то догадывается -«стояла в недоумении…» Многоточие позволяет предположить, что в душе девушке смешались и робость, и страх перед выбором, и тайное предчувствие. Но отец поизносит роковые слова:»Чего же ты боишься?…его высокоблагородие не волк и тебя не съест». Именно это воспоминание острее всего будет ранить сердце бедного смотрителя потом: «Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было сего разумом». Интересно отметить при чтении истории, рассказанной Вырином, тот факт, Дуня собиралась в церковь, гусар «вызвался довезти её до церкви». И кто знает, как бы дальше сложилась жизнь героев, если бы Дуня всё — таки пришла в церковь. «Но Дуни в церкви не было». Не с этого ли момента начался её путь грешницы?

Очень важно проследить за поведением Самсона Вырина при встрече с Минским в Петербурге. Он, старый солдат, униженно просит своего обидчика вернуть дочь. «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..»Далее следует эпизод с деньгами. И вновь тема греха и падения является основной в повествовании. Минский находится в «крайнем замешательстве» и понимает свою вину: « …виноват перед тобой и рад просить у тебя прощения…». Минский пытается свой грех искупить, видимо, единственно известным ему способом – деньгами. После встречи с Дуней в доме Минского Вырин решает отступиться. Теперь он знает об отношении дочери ко всему происшедшему, и надежда на то, что дочь была увезена против собственной воли, рухнула. «Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая его чёрные кудри на свои сверкающие пальцы». Увидев отца, Дуня упала в обморок. Не потому ли, что всё время на душе огромной тяжестью лежало чувство вины перед отцом .Без родительского благословения полного счастья замужество не принесёт.

Такова история «заблудшей овечки», и похожая, и столь отличная от евангельской притчи о блудном сыне. Дуня не вернулась домой, не припала к стопам отца, не дала ему возможности простить и принять её. «Не согрешишь- не покаешься, не покаешься – не спасёшься»,-гласит народная мудрость. Не сумела спасти отца своего Дуня Вырина.. Третьей встречи рассказчика с Самсоном Выриным не было: старик спился и умер. Но то, что узнал заезжий литератор, посетив бывшую станцию, было потрясением: неизвестная «прекрасная « барыня плакала на могиле смотрителя. Дуня, напомнившая нам судьбу блудного сына и библейской легенды, но с раскаянием более мучительным, ибо застала вместо отца могилу и некому было сказать «прости», до конца жизни нести ей этот тяжкий крест – быть виновницей отцовской смерти.

Небольшой тест поможет учащимся определить основную мысль произведения.

1) Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так поступайте и вы с ними.

2) Путь к исцелению у всех один: прозреть, обвинить себя, иметь мужество признать ошибки и покаяться.

3) Берегись также, чтобы люди, заметив твое непочтение к родителям, не стали сообща презирать тебя…

4) Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей.

А.С. Пушкин преподал всем нам серьёзный нравственный урок. Так о чём эта повесть?

О любви. Об ответственности. О взрослении. О соблюдении пятой библейской заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою да благо ти будет, долголетен будешь на земли».

О маленьком человеке? Да и об этом тоже. Повесть не случайно называется «Станционный смотритель». Она повествует, прежде всего, о разрушении мира «маленького человека» после вторжения силы, богатства и власти, после совершённого греха и падения единственно близкого человека.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа»

у

тел./факс 8 (34535) 34-1-60, e-mail: [email protected]

ОКПО 45782046, ОГРН 1027201465741, ИНН/КПП 7228005312/720701001

Исследовательская работа на тему:

«Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в произведении «Станционный смотритель» А.С. Пушкина»

Выполнила:

Мукменова Диляра Фаильевна,

ученица 7 класса

Руководитель:

Рахимова Гульнара Хучахметовна,

учитель русского языка и литературы

Новоатьялово, 2017

Содержание

-

Актуальность темы…………………………………………………..3

-

Цели и задачи…………………………………………………………4

-

Основная часть……………………………………………………….6

-

Заключение………………………………………………………….10

-

Приложение 1……………………………………………………….11

-

Приложение 2……………………………………………………….13

-

Приложение 3……………………………………………………….14

-

Список литературы…………………………………………………15

Актуальность темы

Проблема «отцов и детей» актуальна в наши дни. Она остро встает перед людьми, которые принадлежат к разным поколениям.

Притча о блудном сыне едва ли не самая популярная из всех Евангельских притч. К её сюжету обращались прославленные художники всех столетий. Отголоски этой притчи слышатся и в литературе. Тема сбившегося с пути и покаявшегося затем человека актуальна в любое время и для любого возраста.

Сюжет о блудном сыне представлен как текст, давший жизнь разнообразным сюжетным линиям в произведениях авторов разных эпох. В современной истории литературы проследить его развитие в русской литературе пытались Шатин Ю.В., Чернов А. В., Тюпа В.И. Так А.В. Чернов писал об архетипе «блудного сына» в русской литературе XIX века (1994), Ю.В. Шатин обратился к исследованию трансформаций архетипических мотивов в новой русской литературе (1996), В.И. Тюпа посвятил ряд своих исследований притче о блудном сыне в русской литературе XIX века (1983).

Цель и задачи

Цель:

-

сопоставить евангельскую притчу о блудном сыне и пушкинскую повесть «Станционный смотритель» А.С. Пушкина

Задачи:

-

на основе анализа повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» определить, какие библейские заповеди нашли в ней свое отражение

-

определить основные мотивы повести «Станционный смотритель» и притчи о блудном сыне

-

эмпирически исследовать отношение к родителям и семье учеников МАОУ «Новоатьяловской СОШ»

-

проанализировать полученные результаты и сделать выводы; оценить поступки героев, собственное поведение

-

воспитать уважение и благодарность к родителям

Объект исследования: процесс нравственного выбора (на примере повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»)

Предмет исследования: параллели между притчей «О блудном сыне» и повестью А.С. Пушкина «Станционный смотритель».

В исследовании мы пользовались гипотезой о том, что нравственный смысл притчи усиливает воспитательное значение повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель», формирует ценностные ориентиры.

Методы исследования:

— теоретические: анализ, сравнение, обобщение, аналогия;

— эмпирические: беседа, анкетирование;

База исследования: притча о блудном сыне, повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель», ответы на вопросы анкеты школьников 9-16 лет МАОУ «Новоатьяловская СОШ».

Основная часть

Вся мировая культура: музыка, живопись, литература – проникнуты Евангельской мудростью. Каждое Евангелие содержит разные по содержанию притчи. Среди них и притча о блудном сыне, которая несёт в себе идею покаяния и прощения. Притча о блудном сыне послужила основой для создания многих произведений живописи (Приложение 1). Наиболее глубоко сцена возвращения блудного сына домой отражена на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Сюжет притчи привлекал внимание не только живописцев, но и мастеров слова. В русской литературе эта притча получила распространение ещё в XVII веке. Ярким примером тому служит «Повесть о Горе-Злочастии».

В 1830 г. А.С. Пушкин пишет повесть «Станционный смотритель», которую нельзя понять без знания образов и мотивов Библии. Повесть построена сложно. Пушкин прячется за своих вымышленных рассказчиков, как бы говоря читателям: «Такова она, настоящая жизнь…». А почему она такая? Почему рвутся связи между людьми? Почему дети уходят и не возвращаются? На эти вопросы должны ответить мы, читатели.

Сюжет о неблагодарности дочери лежит в основе произведения Пушкина «Станционный смотритель».

«Смиренную, но опрятную обитель» станционного смотрителя Самсона Вырина, этого «сущего мученика четырнадцатого класса» украшает ряд картинок. Они изображали историю блудного сына. Их четыре: на первой «беспокойный юноша» спешит принять благословение и деньги от «почтенного старика в колпаке и шлафроке»; на второй гравюре юноша «сидит за столом, окружённый ложными друзьями и бесстыдными женщинами», на третьей – герой, потеряв друзей и деньги, пасёт свиней. Он раскаивается в содеянном. На последней картинке изображено возвращение блудного сына в отчий дом.

Самсон Вырин со своей дочерью Дуней счастливо живут в своем скромном доме. Дуня – это единственная отрада старика. Проезжий гусар увозит с собой красавицу Дуню. Что её ждёт? У Вырина нет сомнений: «Не её первую, не её последнюю сманил проезжий повеса, а там поддержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою».

Старик заболел от горя. А оправившись от болезни, едет искать свою Дуню: «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». Он хочет вернуть домой дочь, поддержать её, уберечь от большого зла. Самсон Вырин уже простил её, как простил в библейской притче отец своего заблудшего сына.

Легенда о блудном сыне, представленная в немецких картинках на стене дома Вырина, не оживает в реальности.

Потеряв свою Дуню и отчаявшись, пушкинский герой пребывает в смирении, которое можно приобрести только тогда, когда лишишься всего. Отвергнутый Дуней, Самсон Вырин полагается на Божью волю. Станционный смотритель так и не испытал радости возвращения «блудной дочери», и неизвестно, как умер он — прощая или проклиная её. Страдания Самсона Вырина не вознаграждаются при жизни Высшей силой. Самсон Вырин — это, прежде всего трагическая личность. Вырин отчаялся, мысли о возможном несчастье дочери губили в нем желание жить. Он спился, так и не узнав, как сложилась судьба Дуни.

Пушкинский повествователь не осуждает и не обвиняет «бедного смотрителя». Он, как отец из евангельской притчи, мудро смиряется перед жизнью.

Дуня же, сама став матерью, приезжает к уже умершему отцу, долго лежит на его могиле. Она вернулась, но простить ее за отсутствие, за принесенные страдания, порадоваться за нее – некому. Она опоздала, и ей не испытать той радости от родительского прощения, как это случилось с сыном в библейской притче.

Трагедия Самсона Вырина в том, что он потерял свою Дуню. Она уехала с Минским не с отцовского благословения, а тайком. Традиция спрашивать родительского благословения на счастливый союз живёт веками на Руси. История о блудном сыне тоже начинается с благословения отца.

Почему же Дуня выросла неблагодарной дочерью? Может, отец не воспитал ее подобающим образом? Но анализ повести позволяет утверждать, что ею держался весь дом. Но отца в Дуне больше всего восхищала ее красота. Даже, увидев Дуню в Петербурге, смотритель по-прежнему восхищается её красотой.

Но обращает ли внимание Самсон Вырин на духовные качества своего ребенка? В тексте повести есть подтверждение тому, что Дуня бесхарактерна, безвольна, что она не имеет ясных представлений о добре, человечности:

-

Она бросила отца.

-

Не зная человека, она убежала с ним.

-

Она была легкомысленна.

Дочь смотрителя повторила поступок героя библейской легенды. Она нарушила одну из главных заповедей: “Почитай отца своего и мать”, где говорится, прежде всего, о почтении к родителям.

Родители для любого человека – источник нравственности и морали. Но что же думают об этом учащиеся моей школы?

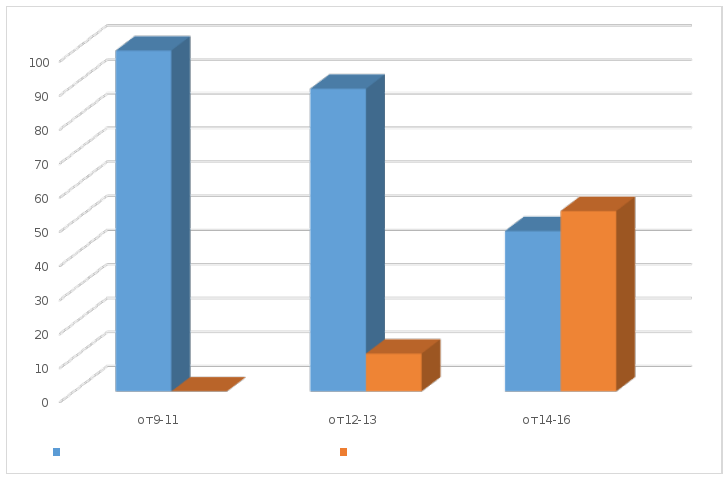

В анкетировании добровольно приняли участие 100 школьников от

9-16 лет. Для своего исследования я опросила учащихся именно этого промежутка возраста, так как я хотела увидеть в каком возрасте дети хотят почувствовать себя наиболее самостоятельными, взрослыми.

На вопрос анкеты: «Какую роль родители играют в вашей жизни?» — 80 опрошенных ответили, что родители — это главное, что есть в их жизни, 20 школьников — считают, что родители играют для них большую, но не главную роль (Приложение 2). Из 20 школьников, которые считают, что родители играют для них большую, но не главную роль, 2 человека 13-ти лет, возраст остальных 18 человек — 14-15 лет. Следовательно, мы можем сделать вывод, что возраст от 13-15 лет – это тот возраст, когда у детей меняется характер, они хотят доказать родителям и окружающим, что они тоже могут совершать взрослые поступки — это и есть переходный возраст. В этот момент задача родителей помочь ребенку преодолеть переходный возраст без «потерь», считают психологи. «Не забывайте показывать взрослеющему ребенку, что вы его любите, понимаете его переживания и всегда готовы подставить плечо» [Источник: http://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/detskaya-psihologiya/perehodnyiy-vozrast-u-devochek-kak-vesti-sebya-roditelyam.html].

А пушкинская Дуня почитала своего отца? То, что Дуня убежала из дома и нарушила данную Богом заповедь, говорит об обратном. Отец же не находил себе места и от отчаяния умер. Дуня со временем поняла свою ошибку, раскаялась, но поздно.

Белкин видит картинки на сюжет о блудном сыне в доме смотрителя дважды, и это не случайно, потому что Дуня – «заблудшая овечка». Обратимся к лексическому значению слова «блудный». Это прилагательное, образованное от глагола «блудить», который имеет два значения:

-

Распутничать.

-

Блуждать, бродить.

В слове «блудный» соединилось прямое значение и переносное. Значит блудный сын – это молодой человек, блуждающий в нравственных потёмках. Это же можно сказать и о Дуне.

Проведенный анализ притчи и повести позволил определить, как трансформировалась (трансформация — превращать, преобразовывать из одного в другое [Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова]) притча в повести. В ходе работы составлена таблица, позволяющая провести параллели между притчей «О блудном сыне» и повестью А.С. Пушкина «Станционный смотритель (Приложение 3).

В финале повести есть намек на нравственное возрождение Дуни (плач над могилой отца).

Заключение

Завершая свою исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что проблема «отцов и детей» не раз поднималась в литературе. Черствость по отношению к родителям, позднее раскаяние, к сожалению, особенно актуальны в наши дни.

Как важно успеть сказать родителям, что мы их любим, принести им хоть немного счастья.

Возможно, повесть “Станционный смотритель” – это предостережение писателя не только современникам, но и нам, людям XXI века, для которых религия, мораль перестали быть живым нравственным уроком, а превратились лишь в часть быта.

Приложение 1

Одна из самых известных притч в Евангелиях, это притча о блудном сыне.

Евангелие oт Луки (15:11-24)

“Еще сказал [Иисус Христос]: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться”.

Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Тот, кто придет к Нему никогда не будет изгнан, гласит Слово. Не имеет значение, что он сделал или не сделал. Не имеет значения его/ее прошлое. Сын Божий желает не осудить, а спасти. Сострадание отца в этой притче это отражение сострадания Отца Бога (Иисус рассказал эту притчу в связи с радостью на небесах, когда грешник возвращается). Бог “хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.”.

Сын в этой притче не мог дождаться смерти отца. Он хотел его имущество сейчас же, несмотря на то, что его отец был все еще жив. Однажды он прибрал все это к рукам, собрал все и отправился в «дальнюю сторону». Кто знает, что он мог слышать об этой стране. Реклама, ТВ, радио (если бы они существовали), рассказали бы ему об этой стране. Если бы у него было много денег, он мог бы жить там «веселой жизнью» — той жизнью, которую Слово Божие описывает двумя словами: «блудная жизнь». Но в конце концов все закончилось, и тот, кто когда-то был сыном богатого человека стал нищим и голодным. Его голод был настолько велик, что ему было нечего есть – свиней кормили больше чем его!

И затем произошло нечто важное: «он пришел в себя» и подумал: “сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”. Блудный сын пришел в себя? Время, когда кто-либо «приходит в себя», обычно наступает не тогда, когда все хорошо, но тогда, когда, как в случае с этим сыном, у него не было и крошки, чтобы утолить голод. И таким образом сын пришел в себя и выбрал путь возвращения домой. Все мысли, которые пришли ему в голову были правильными и праведными: после того, что он сделал, у него не было права называть себя сыном своего отца. Он разрушил все его труды своей блудной жизнью. Но Отец увидел его издалека. Это показывает, что он следил за дорогой. Несмотря на то, что сын забрал свое наследство и покинул дом, отец не был безразличен. Он ждал день за днем его возвращения. Если бы он мог его найти, он пошел бы и умолял бы его вернуться – как Господь призывает нас примириться с Ним. Отец ждал. Он смотрел на дорогу, и как только он увидел, что сын идет, он побежал навстречу к нему!

Приложение 2

Диаграмма к анкетированию

«Какую роль родители играют в моей жизни?»

Из 100 опрошенных учащихся «МАОУ Новоатьяловская СОШ» в возрасте от 9-16 лет, на вопрос «Какую роль родители играют в моей жизни?» ответили:

От 9-11 лет (48) – 48 учащихся ответили, что родители играют главную роль в их жизни

От 12-13 лет (18) – 16 ответили, родители – это главное, а 2 – не главную роль играют родители в их жизни

От 14-16 лет (34) – 16 человек ответили, что родители – это главное в их жизни, а 18 ответили, что родители играют не главную роль в их жизни.

Приложение 3

|

Притча |

“Станционный смотритель” |

|

Блудный сын сам уходит из родного дома, чтобы жить самостоятельно. |

Отец сам отправляет дочь из родного дома (случайно, невольно), не предполагая, что расстается с ней навсегда. |

|

Никто не ищет его |

Отец разыскивает в Петербурге дочь, чтобы вернуть её домой |

|

Образ жизни блудного сына после отъезда из родительского дома представляет собой развратное поведение. |

Дуня живет в Петербурге в роскоши и богатстве. |

|

Радостная встреча сына с отцом |

Прошли годы – смотритель умер в нищете и горе. Лишь после смерти отца Дуня, уже богатая барыня, посещает родные места. |

|

Сын вернулся домой нищий и голодный. Он осознал свой грех, раскаялся в нем, понял, что “недостоин называться сыном” своего отца, и решил вернуться. |

Авдотья Семеновна не вернулась, а зашла, проезжая мимо. |

|

Примирение с отцом |

Невозможность встречи и примирения. Смотритель умер, так что покаяние и примирение невозможно. |

Глядя на эту таблицу можно сделать вывод, что притча стала основой для написания повести, однако она трансформировалась. Если в притче блудный сын возвращается к отцу, раскаявшись, осознав свой грех, то в повести «Станционный смотритель» Дуня осознает свой грех слишком поздно. В притче есть примирение сына с отцом, в повести же это нет примирения и покаяния. Дуня опоздала, и ей не испытать той радости от родительского прощения, которую испытал блудный сын в библейской притче.

Список литературы:

-

Притча о блудном сыне. (Евангелие от Луки).// Уроки литературы. – [2005. — №12].

-

Пушкин А.С.Повести. – [М.: Детская литература, 1986].

-

Соловей Т. Г. Притча о блудном сыне и её изучение в сопоставлении с другими произведениями литературы и искусства.// Уроки литературы. – [Москва, 2005. — №12].

-

Тюпа В. И. Притча о блудном сыне в контексте «Повестей Белкина» как художественного целого // Болдинские чтения. – [Горький,1983. – С.67-81].

-

Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. – [Петрозаводск, 1994. – С. 151-158].

-

Шатин Ю. В. Архетипические мотивы и их трансформации в новой русской литературе // «Вечные» сюжеты русской литературы: («Блудный сын» и другие). – [Новосибирск, 1996. – С. 29-41].

1

15

Содержание:

- Главная часть

- Трагедия Самсона Вырина

- Вывод:

| Предмет: | Литература |

| Тип работы: | Курсовая работа |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 16.05.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти много готовых курсовых работ по литературе:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Проблема «отцов и детей» актуальна сегодня. Она резко стоит перед людьми, принадлежащими к разным поколениям.

Притча о блудном сыне, пожалуй, самая популярная из всех евангельских притч. Известные художники всех веков обращались к своему сюжету. Отголоски этой притчи также слышны в литературе. Тема человека, сбившегося с пути и затем раскаявшегося, актуальна в любое время и для любого возраста.

Сюжет о блудном сыне представлен в виде текста, который дал жизнь различным сюжетным линиям в произведениях авторов разных эпох. В современной литературной истории Ю.В. Шатин А.В. Чернов В.И. Тюпа пыталась проследить его развитие в русской литературе. Итак, А.В. Чернов писал об архетипе «блудного сына» в русской литературе XIX века (1994), Ю.В. Шатин обратился к изучению трансформации архетипических мотивов в новой русской литературе (1996), В.И. Тюпа посвятил ряд своих исследований притче о блудном сыне в русской литературе XIX века (1983 г.).

Цель: сравнить евангельскую притчу о блудном сыне и повесть А.С. Пушкина «Хранитель станции» А.С. Пушкин

Задачи:

- на основе анализа рассказа А.С. «Страж» Пушкина, чтобы определить, какие библейские заповеди отражены в нем

- определить основные мотивы рассказа «Начальник станции» и притчи о блудном сыне

- эмпирически исследовать отношение к родителям и семьям учеников МАОУ «Новоятяловская общеобразовательная школа»

- проанализировать полученные результаты и сделать выводы; оценивать действия героев, собственное поведение

- воспитывать уважение и благодарность к родителям

Объект исследования: процесс нравственного выбора (на примере рассказа А. Пушкина «Страж»).

Предмет исследования: параллели между притчей «Блудный сын» и рассказом А.С. Пушкинский «Начальник станции».

В исследовании мы использовали гипотезу о том, что моральный смысл притчи повышает образовательную ценность А.С. Пушкина «Начальник станции», формирует ценностные ориентиры.

Методы исследования:

- теоретические: анализ, сравнение, обобщение, аналогия;

- эмпирический: разговор, опрос;

База исследования: притча о блудном сыне, история А.С. Пушкина «Начальник станции», ответы на анкету школьников 9-16 лет МАОУ «Новоятяловская общеобразовательная школа».

Главная часть

Вся мировая культура: музыка, живопись, литература — пропитана евангельской мудростью. Каждое Евангелие содержит разные притчи. Среди них есть притча о блудном сыне, которая несет в себе идею покаяния и прощения. Притча о блудном сыне послужила основой для создания многих картин. Самая глубокая сцена возвращения дома блудного сына отражена в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Сюжет притчи привлек внимание не только живописцев, но и мастеров слова. В русской литературе эта притча получила широкое распространение в 17 веке. Ярким примером этого является «Сказка о горе-злой части».

В 1830 году А.С. Пушкин пишет рассказ «Начальник станции», который невозможно понять, не зная образов и мотивов Библии. История сложная. Пушкин прячется за своими вымышленными рассказчиками, словно говоря читателям: «Вот оно, настоящая жизнь …». Почему она такая? Почему связи между людьми нарушены? Почему дети уходят и не возвращаются? Мы, читатели, должны ответить на эти вопросы.

Сюжет неблагодарности дочери лежит в основе творчества Пушкина «Начальник станции».

«Скромная, но аккуратная обитель» начальника станции Самсона Вырина, этого «настоящего мученика четырнадцатого класса», украшена серией картин. Они изобразили историю блудного сына. Их четыре: на первом этапе «беспокойный молодой человек» спешит принять благословение и деньги от «почтенного старика в кепке и халате»; во второй гравюре молодой человек «сидит за столом в окружении лживых друзей и бесстыдных женщин», в третьей герой, потеряв друзей и деньги, пасет свиней. Он раскаивается в том, что сделал. Последняя фотография показывает возвращение блудного сына в дом его отца.

Самсон Вырин и его дочь Дуня счастливо живут в своем скромном доме. Дуня — единственная радость старика. Проходящий гусар берет прекрасную Дуню с собой. Что ее ждет? Вырин не сомневается: «Не ее первый, не последний, проходящие грабли заманили, но там он поддержал и даже бросил. В Санкт-Петербурге их много, молодые дураки, сегодня они в атласе и бархате, а завтра, как вы увидите, они подметают улицу вместе с позвоночником таверны».

Старик заболел от горя. И, оправившись от своей болезни, он отправляется искать свою Дуню: «Возможно, — подумал смотритель, — я принесу домой своего потерянного ягненка». Он хочет привести свою дочь домой, поддержать ее, защитить ее от великого зла. Самсон Вырин уже простил ее, так как отец его потерянного сына в библейской притче простил.

Легенда о блудном сыне, представленная на немецких картинах на стене дома Вырина, не оживает в реальности.

Потеряв Дуню и в отчаянии, герой Пушкина находится в смирении, которое можно приобрести только тогда, когда вы все потеряете. Самсон Вырин, отвергнутый Дуной, полагается на волю Бога. Начальник станции никогда не испытывал радости возвращения «блудной дочери», и неизвестно, как он умер — простил или проклял ее. Страдания Самсона Вырина при жизни не вознаграждаются Высшей Силой. Самсон Вырин — это, прежде всего, трагический человек. Вырин отчаялся, мысли о возможном несчастье его дочери разрушили его желание жить. Он выпил себя до смерти, никогда не зная, какова была судьба Дуни.

Рассказчик Пушкина не осуждает и не обвиняет «бедного смотрителя». Он, как и отец из евангельской притчи, мудро смиряет себя перед жизнью.

Дуня, став самой матерью, приходит к уже мертвому отцу, долго лежит на его могиле. Она вернулась, но никто не может простить ее за ее отсутствие, за причиненные страдания и за ее радость. Она опоздала и не испытала радости родительского прощения, как это случилось с ее сыном в библейской притче.

Трагедия Самсона Вырина

Трагедия Самсона Вырина в том, что он потерял свою Дуню. Она ушла с Минским не с благословения отца, а тайно. Традиция просить родительских благословений о счастливом союзе веками живет в России. История блудного сына также начинается с благословения его отца.

Почему Дуня выросла неблагодарной дочерью? Может быть, ее отец не воспитал ее должным образом? Но анализ истории позволяет нам утверждать, что весь дом был сохранен им. Но отец в Донге восхищался ее красотой больше всего. Даже видя Дуню в Санкт-Петербурге, смотритель по-прежнему восхищается ее красотой.

Но уделяет ли Самсон Вырин внимание духовным качествам своего ребенка?

Текст рассказа подтверждает, что Дуня бесхарактерна, безвольна, что у нее нет четких представлений о благости, человечности:

- Она оставила своего отца.

- Не зная этого человека, она убежала с ним.

- Она была легкомысленной.

Дочь смотрителя повторила поступок героя библейской легенды. Она нарушила одну из главных заповедей: «Почитай отца и мать», что говорит, прежде всего, об уважении к родителям.

Родители для любого человека являются источником морали и морали. Но что ученики моей школы думают об этом?

100 школьников добровольно приняли участие в опросе от 9-16 лет Для моего исследования я взяла интервью у студентов именно этого возрастного интервала, так как я хотела увидеть, в каком возрасте дети хотят чувствовать себя наиболее независимыми, взрослыми.

На вопрос анкеты: «Какую роль родители играют в вашей жизни?» — 80 респондентов ответили, что родители — это главное в их жизни, 20 школьников считают, что родители играют для них большую, но не главную роль. Из 20 школьников, которые считают, что родители играют большую, но не главную роль для них, 2 — 13 лет, возраст оставшихся 18 человек — 14-15 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что возраст 13–15 лет — это возраст, когда дети меняют свой характер, они хотят доказать родителям и другим, что они также могут выполнять взрослые действия — это переходный возраст. На данный момент задача родителей — помочь ребенку преодолеть переходный возраст без «потерь», говорят психологи. «Не забудьте показать взрослеющему ребенку, что вы его любите, понимаете его чувства и всегда готовы помочь».

Дуня Пушкина чтила своего отца? Тот факт, что Дуня сбежала из дома и нарушила заповедь, данную Богом, говорит об обратном. Отец не нашел себе места и умер от отчаяния. Дуня в конце концов осознала свою ошибку, раскаялась, но слишком поздно.

Белкин видит фотографии блудного сына в доме смотрителя дважды, и это не случайно, потому что Дуня — «потерянная овца». Давайте обратимся к лексическому значению слова «блудный».

Это прилагательное, образованное от глагола «блуд», которое имеет два значения:

- Быть расточительным.

- Бродить, бродить.

Слово «блудный» сочетало прямое значение и образное. Так что блудный сын — это молодой человек, блуждающий в моральной темноте. То же самое можно сказать и о Дуне.

Анализ притчи и рассказа позволил определить, как трансформировалась притча в рассказе (трансформация — трансформировать, трансформировать из одного в другое. В ходе работы была составлена таблица, позволяющая провести параллели между притчей «Блудный сын» и историей об А.С. Пушкина «Начальник станции.

В финале рассказа есть намек на моральное возрождение Дуни (оплакивание могилы его отца).

Вывод:

Завершив нашу исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что проблема «отцов и детей» неоднократно поднималась в литературе. Черствость по отношению к родителям, позднее раскаяние, к сожалению, особенно актуальны сегодня.

Как важно успеть сказать нашим родителям, что мы их любим, принести им хоть немного счастья.

Возможно, рассказ «Начальник станции» является предупреждением писателя не только его современникам, но и нам, людям 21-го века, для которых религия и мораль перестали быть живым моральным уроком, а стали лишь частью повседневная жизнь.