Материалы

Arzamas для занятий со школьниками! Подборка материалов для учителей и родителей

Всё, чем можно заняться на

онлайн-уроке

или просто так

Мультфильмы — победители фестивалей. Часть 2

Сказки, притчи, эксперименты и абсурд

Путеводитель по Ясной Поляне

Любимая скамейка Льва Толстого, теплица, конюшня и другие места

музея-усадьбы

писателя, которые стоит посмотреть с детьми

Детские стихи обэриутов

Хармс, Введенский, Заболоцкий и Владимиров о котах, тиграх, рыбаках и мальчиках по имени Петя

Мигранты: как бороться за свои права с помощью музыки

Хип-хоп, карнавал, говорящие барабаны и другие неочевидные способы

Старые пластинки: сказки народов мира

Слушаем и разбираем японские, итальянские, скандинавские и русские сказки

Видео: командир МКС спрашивает ученого о космосе

Лекция на высоте 400 километров

Как снять фильм

Фильм ужасов, комедия и мелодрама в домашних условиях

Самые необычные техники анимации

VR, мультфильмы из солнечных зайчиков, киселя и специй

Поиграйте на ударных инструментах мира

Узнайте, как устроены гонг, маримба и барабан, и соберите свой оркестр

Как поставить спектакль

Театр теней, читка и другие варианты домашнего спектакля для детей

Советские ребусы

Разгадайте детские ребусы

1920–70-х

годов

22 мультфильма для самых маленьких

Что смотреть, если вам нет шести

От «Дикой собаки динго» до «Тимура и его команды»

Что нужно знать о главных советских книгах для детей и подростков

Путеводитель по детской поэзии ХХ века

От Агнии Барто до Михаила Яснова: детские стихи на русском языке

10 книг художников

Страницы из кальки — миланский туман, а переплет — граница между реальностью и фантазией

Как выбрать современную детскую книжку

«Как „Пеппи“, только про любовь»: объясняем новые книги через старые

Словесные игры

«Шляпа», «телеграммы», «МПС» и другие старые и новые игры

Игры из классических книг

Во что играют герои произведений Набокова, Линдгрен и Милна

Пластилиновая анимация: российская школа

От «Пластилиновой вороны» до пластилиновой «Сосиски»

Мультфильмы — победители фестивалей

«Смелая мама», «Мой странный дедушка», «Очень одинокий петух» и другие

Нон-фикшн для детей

Как бьется сердце кита, что внутри ракеты и кто играет на диджериду — 60 книг о мире вокруг

Путеводитель по зарубежной популярной музыке

200 артистов, 20 жанров и 1000 песен, которые помогут разобраться в музыке 1950–2000-х

Мультфильмы по стихотворениям

Стихи Чуковского, Хармса, Гиппиус и Яснова в российской анимации

Домашние игры

Театр теней, поделки и бумажные куклы из детских книг и журналов

XIX–XX веков

Книжки для самых маленьких

Современная литература от 0 до 5: читать, разглядывать, учиться

Кукольная анимация: российская школа

«Влюбчивая ворона», «Чертенок № 13», «Лёля и Минька» и другие старые и новые мультфильмы

Умные раскраски

Музеи и библиотеки предлагают разрисовать свои коллекции

Репринты и переиздания детских книг

Любимые сказки, повести и журналы прошлого века, которые снова можно купить

Что можно услышать в классической музыке

Шаги по льду, голос кукушки и звуки ночного леса в великих композициях

XVIII–XX веков

Советские познавательные мультфильмы

Архимед, динозавры, Антарктида и космос — научно‑популярные мультфильмы в СССР

Логические задачи

Разрешите спор мудрецов, сделайте из рубашки птицу и правильно посчитайте котят

Современные детские рассказы

Лучшие короткие истории про бабушек, котов, шпионов и рыцарей

Как устроены русские колыбельные

Объясняем, чем страшен волчок и почему нельзя ложиться на краю. Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»

Музыкальные сказки

Как Чайковский,

Римский-Корсаков

и Прокофьев работают с сюжетами детских сказок

Армянская школа анимации

Самые бунтарские мультфильмы Советского Союза

Коллекция мультфильмов Дины Годер

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов советует, что посмотреть с ребенком

Мультфильмы про искусство

Как рассказать детям о Пикассо, Поллоке и Татлине с помощью анимации

40 загадок обо всем на свете

Что жжет без огня и у кого в носу решето: загадки из «Чижа», «Ежа» и книг Маршака и Чуковского

Дворовые игры

«Светофор», «Штандер», «Колечко» и другие игры для большой компании

Стихи, которые интересно учить наизусть

Что выбрать, если задали выучить стихотворение про маму, Новый год или осень

Старые аудиоспектакли для детей

«Оле-Лукойе», «Серая Шейка», «Золушка» и другие интересные советские записи

Мультфильмы с классической музыкой

Как анимация работает с музыкой Чайковского, Верди и Гласса

Как устроены детские считалки

«Энэ, бэнэ, раба, квэнтэр, мантэр, жаба»: что всё это значит

Музыкальные сказки

Оперы и балеты Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и других великих композиторов XIX–XX веков, написанные по мотивам детских сказок

Балет «Щелкунчик» (1892)

Петр Чайковский

Одна из самых знаменитых русских музыкальных сказок — балет Петра Чайковского «Щелкунчик», последний балет композитора. Либретто на сюжет сказки Эрнста Теодора Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» создал знаменитый балетмейстер Мариус Петипа. История о том, как Клара (или Мари) вместе с Щелкунчиком побеждают Мышиного короля и Щелкунчик преображается в Принца, стала рождественской классикой.

В «Щелкунчике» взаимодействуют два мира: реальный, персонажами которого является семья Клары-Мари, и фантастический, где среди героев появляется Щелкунчик, игрушки, кукла, король мышей, фея Драже и другие. Реальный мир обрисован композитором простыми в музыкальном отношении средствами: здесь преобладает прозрачная оркестровка с привычными тембрами и классические танцы — мазурка, вальс, галоп, полька. Фантастический же мир рисуется совсем иначе, и именно в его создании проявилось новаторство Чайковского.

Открывает волшебный мир крестный Дроссельмейер, его появление сопровождает интересное тембровое сочетание певучего альта и двух тромбонов. В мире сказки возникает борьба добра и зла, что, конечно, отражено в музыке. Идеи добра характеризуют мягкие тембровые звучания. Здесь преобладают пассажи флейты, убаюкивающие переливы арфы, сверкающий звон нового в то время инструмента челесты Челеста — клавишно-ударный инструмент, похожий на миниатюрное фортепиано, но с металлическими или стеклянными пластинками внутри. По звучанию похожа на перезвон хрустальных колокольчиков (название celesta переводится с итальянского как «небесная»).. Идеи зла показаны с помощью совсем другой оркестровки, для которой характерен более низкий регистр, с участием бас-кларнета и тубы. Зловещее шуршание армии Мышиного короля показано с помощью марша, исполняемого фаготами и низкими струнными. В волшебном мире и танцы другие: испанский танец шоколада, арабский танец кофе, китайский танец чая и, конечно, таинственный «Вальс цветов».

Исполнение: Берлинский филармонический оркестр, дирижер Семен Бычков

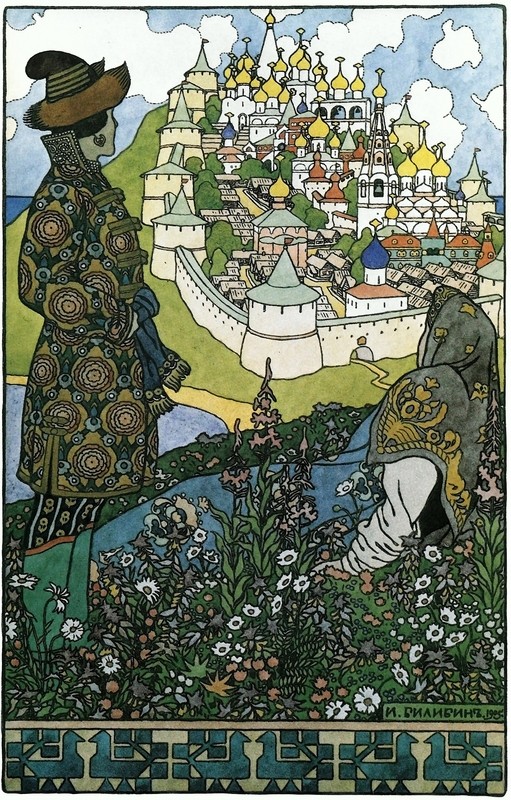

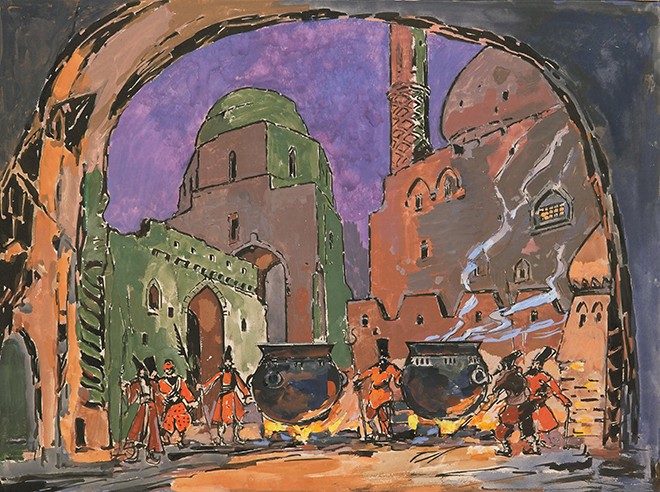

Опера «Сказка о царе Салтане» (1900)

Николай Римский-Корсаков

«Сказка о царе Салтане», написанная Римским-Корсаковым к столетию со дня рождения Пушкина, одна из самых богатых по разнообразию оркестровых красок опер. Действие происходит в Тмутаракани и в городе Леденец на острове Буян. Рассказ о городе сопровождается торжественной колокольной темой. Три чуда из пушкинского текста показаны во вступлении перед последней картиной оперы. Белка с золотыми орешками представлена в оркестре темой народной песни «Во саду ли, в огороде» в исполнении флейты-пикколо. Морские богатыри с дядькой Черномором маршируют: в басу повторяется один и тот же мотив с нарастающей громкостью. И главное чудо — Царевна Лебедь. Чарующая прихотливая мелодия постепенно выливается в певучую тему, иллюстрируя волшебное превращение лебедя в прекрасную Царевну. Царевна Лебедь помогает во всем царевичу Гвидону: к примеру, обращает его в шмеля, чтобы он мог отправиться в Тмутаракань и увидеть своего отца. Именно здесь в опере звучит известная виртуозная мелодия полета шмеля.

Исполнение: Симфонический оркестр и хор Большого театра, дирижер Василий Небольсин, солисты Иван Петров, Евгения Смоленская

Опера «Золотой петушок» (1907)

Николай Римский-Корсаков

Опера «Золотой петушок» тоже написана на сюжет сказки Пушкина. Открывает сказку Звездочет, который дарит царю Додону Здесь и далее варианты написания Николая Римского-Корсакова. золотого петушка. Партию петушка исполняет высокий женский голос — сопрано. Шемаханская царица — источник всех бед жадного Додона — поет о чудесных землях, где она родилась, под аккомпанемент арфы и деревянных духовых инструментов. Тема царицы звучит изысканно, с остановкой на высоких нотах; в целом ее ария передает восточный колорит. Только сказка эта не простая. И царство Додона не настоящее. Композитор смеется над неудачливым правителем. Так, на заседании царской думы звучат скоморошьи темы, а объяснение в любви к Шемаханской царице Додон поет на мотив народной песни «Чижик-пыжик».

Исполнение: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер Дмитрий Китаенко, Академический Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, солисты Евгений Нестеренко, Борис Тархов, Елена Устинова

Опера «Соловей» (1908–1914)

Игорь Стравинский

Первая опера Игоря Стравинского «Соловей» написана на сюжет сказки Ханса Кристиана Андерсена. Как и в сказке, в опере очень важно противостояние между настоящим соловьем и механическим. Партия живого Соловья написана для высокого женского голоса — колоратурного сопрано. Она вступает в спор с темой механического соловья, которую исполняет оркестр. По сюжету, несмотря на то, что император предпочел механического соловья настоящему, только песня живого Соловья способна исцелить императора от смертельной болезни и вернуть радость всем его придворным. Замечательно передан контраст между природой и фарфоровым дворцом китайского императора: например, оркестр играет нежный ноктюрн, когда действие происходит на опушке леса, и помпезный китайский (точнее, тут Стравинский подражает китайской музыкальной традиции) марш, когда мы оказываемся в пышных залах дворца.

Исполнение: Оркестр и хор Вашингтонской оперы, дирижер Игорь Стравинский, солисты Лоран Дрисколь, Рери Грист, Дональд Грамм

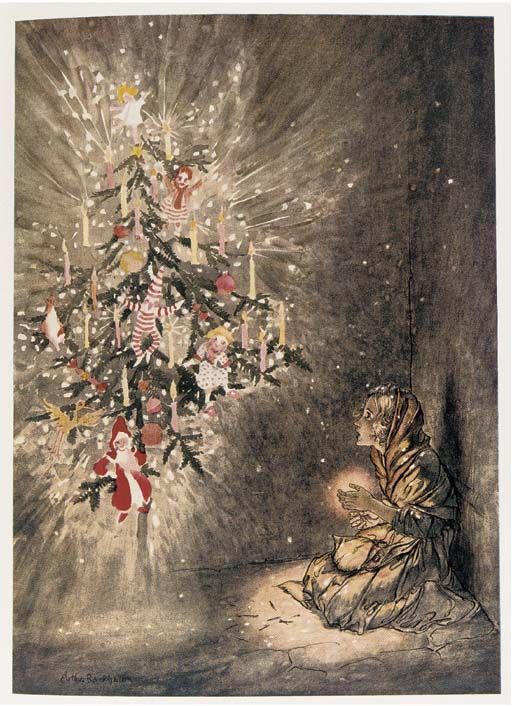

Опера «Елка» (1900)

Владимир Ребиков

В основе сюжета рождественской оперы Владимира Ребикова «Елка» сразу две сказки о бедных детях, лишенных тепла в праздничный вечер. Это «Девочка со спичками» Андерсена и рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Оперу предваряет указание композитора на то, что действие может происходить «в настоящее время, в том городе, где ставится опера». Опера камерная, здесь мало действующих лиц, поют только главная героиня (бедная Девочка) и призрак ее матери. Интонационно мелодии, написанные для Девочки, напоминают обычную речь, а краткие жалобные интонации звучат как ее мольба о подаянии. Обилие диссонансов во вступлении очень осовременивает звучание.

В опере несколько лейтмотивов. Самый нежный и трепетный — вальс, который олицетворяет недостижимое счастье, идеальный мир, где тепло и хорошо. Впервые вальс исполняют на пианино во время праздника в доме, где стоит богато украшенная елка. В вальс вторгаются короткие музыкальные фразы, исполняемые Девочкой, заглядывающей в окна дома. Второй раз вальс звучит по-другому: это мираж, сон Девочки, в котором она оказалась в роскошном дворце. Вокруг много других детей, а Принц ведет Девочку к трону — в исполнении второго вальса участвуют флейты, скрипки с тонкими подголосками альтов и фаготов, аккомпанементом челесты, колокольчиков и арфы.

Исполнение: Виктор Рябчиков.

К сожалению, полной записи оперы нет на стриминговых сервисах, но мы надеемся, что вы найдете возможность услышать ее живьем

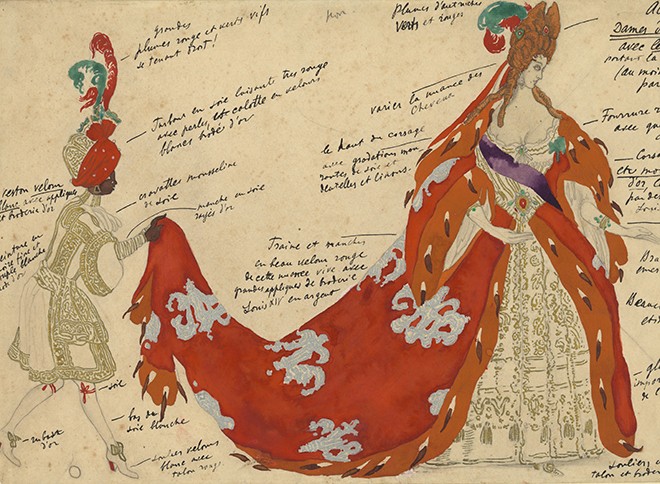

Балет «Золушка» (1944)

Сергей Прокофьев

Балет на неизменный сюжет сказки Шарля Перро. Измученная постоянной работой Золушка (даже ее лирическая тема звучит устало) мечтает поехать на бал, ее противные сестры Кривляка и Злюка ссорятся из-за шали (их карикатурность и вредность подчеркнуты суховатой оркестровкой и диссонансами); Принц поначалу ведет себя высокомерно, но любовь его преображает: на балу он появляется под гром фанфар, а как только видит Золушку, музыка мгновенно меняется на лирическую. Преображением Золушки, как и положено по сюжету, руководит крестная, но переодевает девушку команда фей всех времен года под сюиту танцев. И, конечно же, на балу звучат всевозможные придворные танцы: паспье, бурре, мазурка, менуэт. А в середине праздника, когда гости пробуют угощения, оркестр исполняет марш. Он был сочинен Прокофьевым раньше для другого произведения — оперы «Любовь к трем апельсинам» (1919). Любовь Золушки и Принца зарождается под звуки Большого вальса, но — часы бьют полночь: на фоне тремоло скрипок и пассажей кларнетов мерно отсчитывают время ксилофон и стук деревянного бруска. Еще одно напоминание о неумолимом времени — бой часов, который сопровождает весь балет.

Исполнение: Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Духовой оркестр Большого театра, дирижер Геннадий Рождественский, солисты Аркадий Футер и Михаил Черняховский

Балет «Конек-Горбунок» (1955)

Родион Щедрин

Первый балет композитора Родиона Щедрина написан на сюжет сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». С начальных тактов в музыке царит атмосфера народного праздника. Трубы и валторны по очереди проводят быструю тему-заставку всего действия, которая передает нескончаемый гомон толпы. Звучит мелодия танца с типичным русским притопом. В сказке-балете широко представлен жанр частушки: здесь и энергичные мелодии в сцене Ивана с братьями, и сочиненные Щедриным припевки в «Девичьем хороводе». В состав оркестра композитор включил большое число ударных инструментов: колокольчики, колокола, бубенчики, треугольник, барабаны, литавры, а также трещотки.

Три картины первого действия знакомят нас с главными действующими лицами балета. Под «балалаечный» аккомпанемент у фаготов и низких струнных инструментов появляется лейтмотив братьев Ивана. Тема у братьев одна, так как Данила и Гаврила похожи во всем друга на друга. Это тяжеловесная угловатая тема с чеканным ритмом, акцентами и повторениями: братья упрямы и заносчивы.

Маленький Конек не столько волшебный, сколько смекалистый, себе на уме. Тема Конька звучит у флейты-пикколо и бубенчиков. Она схожа с лейтмотивом самого Ивана, которому Конек во всем помогает. Царь-девица охарактеризована несколькими темами. Ее первый лейтмотив — тема-зов с невероятно красочной оркестровкой, эта мелодия роднит героиню с фантастическим миром этого балета. А второй лейтмотив Царь-девицы появляется уже после встречи с Иваном. Она становится русской героиней — звучит колыбельная песня, заимствованная композитором из сборника Лядова «Песни русского народа».

Балет заканчивается веселым праздником с перезвоном колоколов. Величают молодых — Ивана с Царь-девицей. Молодежь водит хороводы: плавный русский танец невесты сменяет молодецкая пляска жениха. Сопровождает всеобщее веселье тема Конька-Горбунка.

Исполнение: Оркестр Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, дирижер Георгий Жемчужин

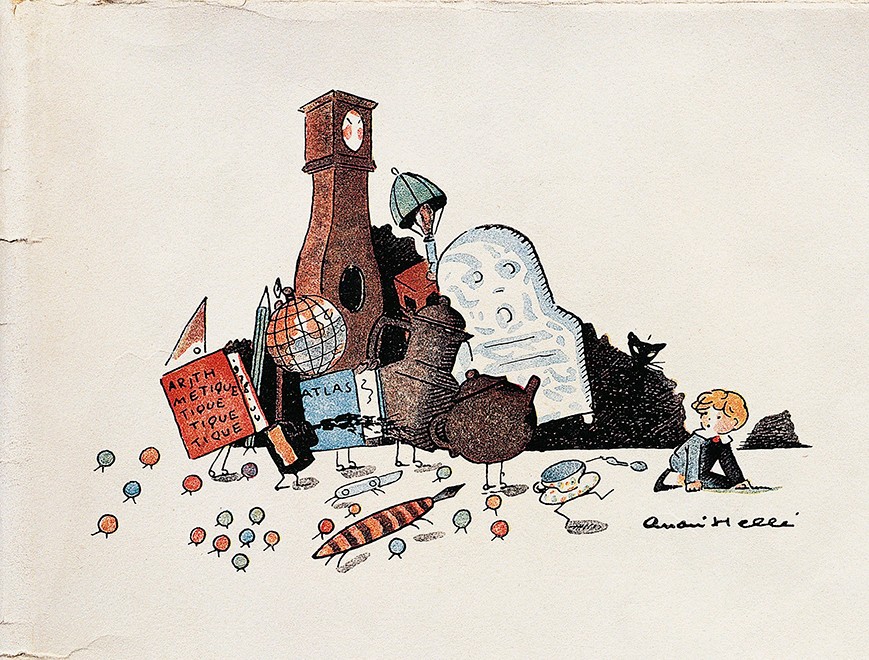

Опера-балет «Дитя и волшебство» (1919–1925)

Морис Равель

Либретто «Дитя и волшебства» Мориса Равеля написано по мотивам сразу нескольких литературных произведений: сказок Перро, братьев Гримм, Андерсена и Метерлинка. По сюжету расшалившегося мальчика перевоспитывают животные и ожившие предметы: Кушетка, Китайская Чашка, Огонь, Кошка, Кресло, Летучая Мышь — вот лишь некоторые из них. Это опера-балет, поэтому все персонажи не только поют мелодичные арии, но и танцуют фокстрот, вальс-бостон, менуэт, галоп, канкан и другие танцы.

Атмосферу волшебства создает необычный оркестр. В его составе наряду с традиционными симфоническими инструментами есть особенные фантастические тембры: ветряная машина (эолифон), лютеал (модификация фортепиано), джазовая флейта с кулисой и даже сырная терка! Музыка часто строится на звукоподражании: оркестр и исполнители имитируют кошачье мяуканье и лягушачье кваканье, бой часов и звон разбивающейся чашки. Учитель арифметики, вылезающий из разорванной книжки, поет то звонким фальцетом, то нарочито гнусавым голосом, зажав нос. Так в этой шутливой сцене возникает вихревое бессвязное движение, от которого у мальчика начинает кружиться голова. В другой сцене вокальная партия Огня передает свободное движение языков пламени: ее вьющаяся виртуозная мелодия, достигающая предельно высоких нот, скорее инструментальная, нежели вокальная.

Исполнение: Национальный оркестр Французского радио, дирижер Лорин Маазель, солисты Франсуаз Ожеа, Мишель Сенешаль

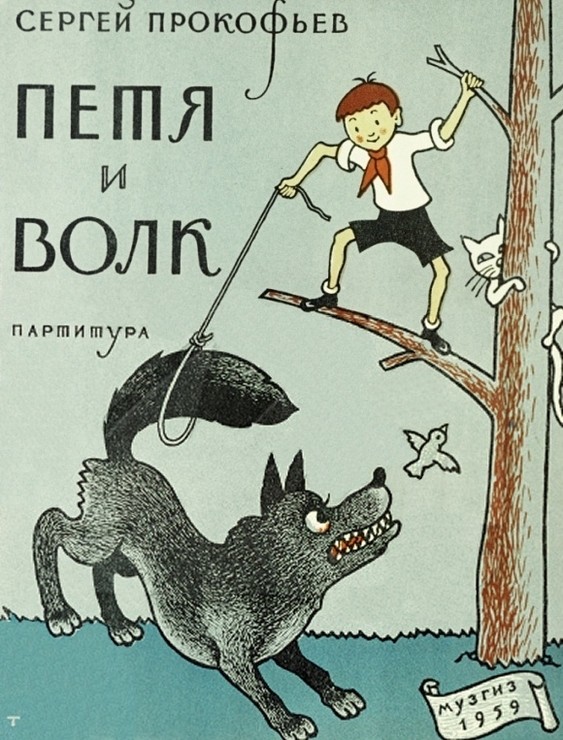

Симфоническая сказка «Петя и Волк» (1936)

Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев написал музыкальную симфоническую сказку специально для Московского детского театра. Главный герой сказки — десятилетний Петя, отважный пионер — победитель Волка, одолевший его до появления Охотников. Обычно сказка исполняется так: рассказчик читает текст, а оркестр озвучивает все, что в нем происходит.

Тему каждого героя играет один инструмент или группа сходных по тембру инструментов симфонического оркестра. Например, Дедушку, недовольного тем, что внук ушел за калитку без разрешения, изображает низкий деревянный духовой инструмент — фагот; бесстрашного Петю — струнный квартет (две партии скрипок, альты и виолончели), а его друга и помощника Птичку — флейта, которая лучше всего передает трепет маленьких крыльев и звонкие трели.

Характер главного Петиного врага — Волка — передают медные инструменты, самые мощные, громкие в оркестре. В низком регистре три валторны играют тяжелые аккорды в миноре. У Птички тоже есть недоброжелатели: Кошка, чью крадущуюся походку передает кларнет, и заносчивая и высокомерная Утка. В момент спора Утки и Птички о том, кто настоящая птица, в оркестре звучат две темы одновременно: свистящие пассажи флейты изображают пение Птички, а кряканье Утки передает другой деревянный духовой инструмент — гобой. Утка хоть и хвасталась, но бежала слишком медленно, и быстрый Волк проглотил ее на ходу. Но от Пети Волк не смог убежать: мальчик его поймал и с помощью Охотников отправил в Зоологический музей. Завершается сказка торжественным шествием победителей, в котором темы всех героев звучат по очереди.

Исполнение: Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов, текст читает Наталия Сац

Опера «Снегурочка» (1881)

Николай Римский-Корсаков

Либретто оперы написал сам Римский-Корсаков на основе пьесы Островского «Снегурочка». Снегурочка приходит в волшебное царство берендеев, чтобы обрести теплое чувство любви, но, добившись этого, трагически тает. Слушатели оперы не должны печалиться, ведь только благодаря появлению и гибели Снегурочки в царстве Берендея снова наступает теплое лето, дарованное лучами бога Ярилы.

Римский-Корсаков делил многочисленных персонажей оперы на три группы: мифологические (Дед Мороз, Весна-Красна, Леший), полумифологические (Снегурочка, Лель, царь Берендей) и реальные (Купава, Мизгирь, Бобыль и Бобылиха, Бермята, бирючи). У каждой группы своя музыкальная характеристика, у каждого персонажа — свой лейтмотив. Например, появление Весны сопровождается теплым тембром валторн, а появление Мороза — застывшей «холодной» музыкой в низком регистре. Образ народного певца Леля складывается из трех песен — протяжной, хороводной, плясовой, а образ Снегурочки сочетает строгую партию флейты с лирическими мелодиями в вокальной партии. Появление «реального» человека Мизгиря сопровождается густым тембром бас-кларнета. Большую роль в опере играют хоры: так, в сюжете участвует народ берендеев, например в сцене «Проводы Масленицы» и в финале: звучание хора нарастает — как яркость солнца, которое снова светит над Берендеевым царством.

Исполнение: Симфонический оркестр и хор Большого театра, дирижер Евгений Светланов, солисты Иван Козловский, Вера Фирсова, Алексей Кривченя

Балет «Жар-птица» (1909–1910)

Игорь Стравинский

Игорь Стравинский написал «Жар-птицу» по заказу Сергея Дягилева для Русских сезонов. В основе либретто, созданного выдающимся хореографом Михаилом Фокиным, сюжеты нескольких народных сказок (об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке, о Кощее Бессмертном и Царевне Ненаглядной Красе) и одной авторской — «Ночных плясок» Сологуба. В погоне за Жар-птицей Иван-царевич попадает в чудесный сад. Там он видит богатырей, которых Кощей Бессмертный обратил в камень за то, что они пытались спасти украденных им невест. Теперь невесты-царевны живут в замке Кощея и выходят в сад играть. С ними — Ненаглядная Краса, в которую влюбляется Иван-царевич. Разъяренные слуги Кощея хватают Ивана, побежавшего за царевнами, но ему удается спастись благодаря ослепительному свету от пера Жар-птицы. Так чары злого царства рушатся, и на его месте возникает христианский город. Заколдованные богатыри оживают и находят своих невест, а Иван-царевич — теперь уже правитель нового города — женится на Ненаглядной Красе.

В балете сосуществуют три сказочных мира: темное царство Кощея, чудесный сад с золотыми яблоками и христианский город с куполами. Кощеево войско пускается в «Поганый пляс» с характерными ритмическими перебоями и яркими свистами флейты-пикколо; появление Жар-птицы сопровождают нежные мелодии колыбельной в исполнении деревянных духовых и струнных инструментов. В хороводе царевен Стравинский использует цитату из русской народной песни «Как по садику, садику», а в радостном финале — из песни «Не сосна у ворот раскачалася».

Исполнение: Columbia Symphony Orchestra, дирижер Игорь Стравинский

Балет «Спящая красавица» (1889)

Петр Чайковский

В балете «Спящая красавица» Чайковского, написанном по сказке Шарля Перро, как это обычно и бывает в сказках, сталкиваются два мира: мир добра, за который отвечает фея Сирень, и мир зла, олицетворением которого является фея Карабос. У каждой феи свой лейтмотив: у феи Сирени это нежный лирический вальс, а у феи Карабос — неустойчивая и резкая, постоянно меняющаяся музыка.

Темы сталкиваются уже в прологе, и там побеждает добро. А вот в тот момент, когда главная героиня балета — Аврора — укалывается веретеном, полученным от Карабос, всепобеждающе звучит тема злой феи. Лейтмотив сна Авроры в начале мелодически перекликается с лейтмотивом феи Карабос, но уже во втором акте балета он близок теме добра. Полная победа добра происходит в третьем акте, наполненном ликующими мелодиями. Большую роль в финале играют многочисленные звукоподражательные приемы. Под звуки полонеза на свадьбе принца Дезире и принцессы Авроры появляются гости — персонажи из других сказок Шарля Перро: Золушка и принц Фортюне, Красавица и Чудовище, Синяя Борода и его жена и другие. Каждая пара героев представлена индивидуально как музыкально, так и хореографически. Так, например, па-де-де принцессы Флорины и Синей Птицы благодаря порхающим взмахам рук, легким прыжкам и кружениям напоминает свободный и легкий полет птиц. Музыкально этот образ передается с помощью вьющихся мелодий, исполняемых флейтами и кларнетами, которые подражают пению фантастических птиц. В эпизоде «Кот в сапогах и белая кошечка» звучание гобоев и фаготов подражает кошачьему мяуканью, а эпизод «Красная Шапочка и волк» ритмически передает мелкие торопливые шаги девочки.

Исполнение: Лондонский симфонический оркестр, дирижер Андре Превин

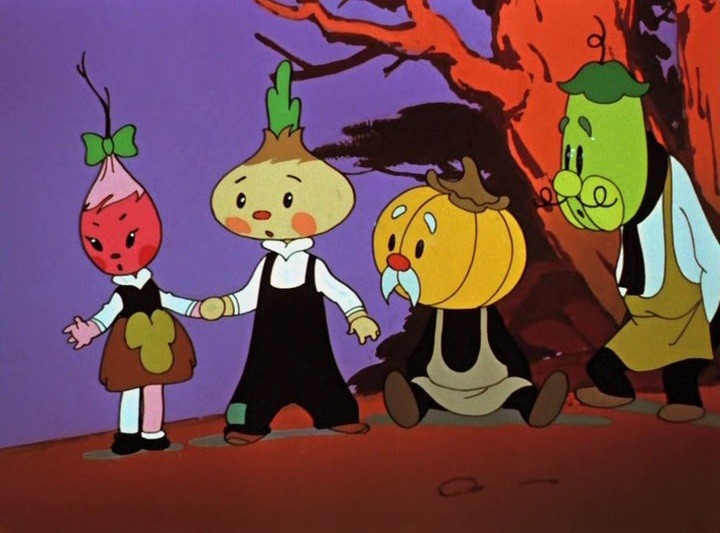

Балет «Чиполлино» (1974)

Карен Хачатурян

За сюжетную основу балета взята знаменитая сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» о храбром мальчике-луковичке, борющемся с правителями-богатеями — Лимоном и Помидором, а за музыкальную — замечательный мультфильм «Чиполлино» 1961 года. В балете есть музыка и из других мультфильмов, где композитором был Хачатурян: «Когда зажигаются елки» (1950), «Лесные путешественники» (1951), «Сладкая сказка» (1970), «Необыкновенный матч» (1955), «Старые знакомые» (1956).

В этом балете нет закрепленных за персонажами лейтмотивов, музыка следует за сюжетом, а не за конкретными героями. Например, погоня за Чиполлино очень точно передана с помощью задорной музыки с подпрыгивающим ритмом, намекающим зрителям, что бояться за героя не стоит. Детская простота и доступность балета подчеркнута и преобладанием в партитуре действенных номеров (например, освобождение Чиполлино и встреча с друзьями, появление принца Лимона с гвардией) над традиционными балетными (как па-де-де Магнолии и Вишенки, вариация стражника, вариация Магнолии). Несложная хореография позволяет участвовать в представлениях даже юным танцорам. А еще на основе балета Хачатурян создал детскую сюиту для фортепиано в четыре руки .

Исполнение: Симфонический оркестр Большого театра, дирижер Александр Копылов

Читайте также материал «Что можно услышать в классической музыке»

Детская комната

Спецпроект

Детская комната Arzamas

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Слова «сказка», «сказочность», «сказочный» постоянно встречаются в высказываниях о музыке Прокофьева. Так, Д. Кабалевский в предисловии к его «Детской музыке» отмечает: «Прокофьев часто и охотно обращался к сказочным сюжетам, любимым и близким детворе <…> Прокофьев ведет нас в излюбленную им область сказочности» [11, 3]. Ему вторит М. Арановский: «Сказочные образы проходят через все творчество Прокофьева» [2, 97]. С. Венчакова утверждает: «Тяга молодого композитора к сказочным и фантастическим образам, продолжающая традиции многих русских классиков, была созвучна творчеству ряда поэтов и художников рубежа XIX — начала XX веков» [6]. О музыке «Золушки» высказывается Ю. Олеша: «Кажется, будто она не явилась результатом предварительно сделанной работы, а рождается тут же, как рассказ композитора о том, как должна звучать сказка» (цит. по [14, 507]).

Действительно, сказка играет особую роль в образной системе композитора. Это подтверждается как минимум обилием у него произведений, имеющих соответствующие заголовок, подзаголовок или жанровое обозначение («Сказки старой бабушки», сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» для голоса и фортепиано, «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Сказочка» из «Детской музыки», симфоническая сказка для детей «Петя и волк», «Сказ о каменном цветке»). Из 16 музыкально-театральных произведений Прокофьева четыре написаны на сказочный сюжет: опера «Любовь к трем апельсинам», балеты «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Золушка» и «Сказ о каменном цветке».

На наш взгляд, сказка — не просто один из важных творческих интересов Прокофьева, но и ключевой локус его поэтики, помогающий осмыслить ее основные акценты. В данной статье мы рассмотрим прокофьевскую сказочность как нарратив и как творческий метод.

Cказочность как нарратив

В некоторых инструментальных произведениях Прокофьева (например, в главной теме первой части Второго фортепианного концерта или в побочной первой части Пятой сонаты) встречается специфическое обозначение narrante — «рассказывая». Всякий раз оно сопровождает материал, подобный «Сказкам старой бабушки», — звукоизображение неспешного рассказа. Собственно рассказ, процесс говорения, сказывания иллюстрируется мерным аккомпанементом, а мелодия наделяется семантикой предмета или персонажа рассказа. В ряде случаев (например, в медленных частях Второй или Четвертой фортепианных сонат) подобный материал вместо narrante сопровожден другим обозначением — serioso, — которое, видимо, нужно считать родственным указанием на тон, характер рассказа. Обозначение serioso обретает особый смысл в контексте роли смехового начала в музыке Прокофьева. Тем самым автор как бы говорит: «Когда сказывается такой рассказ — шутки в сторону».

Музыкальный нарратив — категория по сей день дискуссионная, хоть и широкоупотребительная1. Эта видовая категория тесно связана с родовыми (и не тождественными ей) категориями музыкального содержания и музыкальной семантики. Дискуссионность ее объясняется экстраполяцией вербального явления (нарратив) на невербальную структуру (музыку). Несмотря на огромный корпус текстов и методологий, посвященных вербальной «надстройке» музыки2, ее неверифицируемость формальной логикой до сих пор ставит исследовательскую позицию в зависимость более от личного отношения автора к данной проблеме, чем от соответствия предмету — вплоть до отрицания самой проблемы, как в гансликианстве и разнообразных его отголосках вроде «Музыки как предмета логики» А. Лосева [12].

Мы исходим из признания ассоциативной природы вербальной «надстройки» музыки, которая является предметом мифопоэтики и всего ее аналитического инструментария, разработанного во второй половине ХХ века3. Соответственно, музыкальный нарратив — в широком значении — можно рассматривать как комплекс взаимосвязанных музыкально-структурных и ассоциативных систем, так или иначе восходящих к моделированию литературных форм и смыслов. На наш взгляд, уместно также использовать этот термин и в узком смысле — как звукоизображение рассказа. В данной статье термин употребляется в обоих значениях (с конкретизацией); наличие сравнений «рассказ», «рассказчик» указывает на узкое значение данного термина.

Музыкальный нарратив (в узком значении) не тождественен сказочности, однако его формирование в первые десятилетия XIX века происходило в единстве со сказочно-легендарными (балладными, рапсодическими, эпическими) ассоциациями. Рассмотрим подробнее их трансформацию у Прокофьева.

Общеизвестна роль классической традиции в творчестве композитора. Однако не меньшую роль для Прокофьева играла и преемственность с его предшественниками-романтиками. Именно романтики не только утвердили сказочно-фантастическую тематику в музыкальном искусстве, но и сделали ее едва ли не основным ассоциативным рядом музыки как таковой. Достаточно вспомнить описания музыки у писателей-романтиков: «Ноты ожили, засверкали и запрыгали вокруг меня, — электрический ток побежал сквозь пальцы к клавишам, — дух, его пославший, окрылил мои мысли, — вся зала наполнилась густым туманом, в котором все больше и больше тускнели свечи, — иногда из него выглядывал какой-то нос, иногда — пара глаз; но они тотчас же исчезали» («Крейслериана» Э. Т. А. Гофмана [8]); «Ангелы мелодии носились на легких облаках его и исчезали в таинственном лобзании; в стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий; над святилищем восходили хоры человеческих голосов; разноцветные завесы противозвучий свивались и развивались пред ним, и хроматическая гамма игривым барельефом струилась по карнизу…» («Русские ночи» В. Одоевского [18]).

Любопытно, что и литературные опыты Прокофьева примыкают к этой традиции. Четыре из одиннадцати его рассказов имеют фантастический сюжет [19]; для остальных характерна двойственность реальности и вымысла, позднее получившей название «магический реализм». Один из рассказов обозначен автором как сказка («Сказка про гриб-поганку»). Ирония, гротеск, аллегоричность рассказов Прокофьева сближают их с неогофманианством в русской литературе первых десятилетий ХХ века, которое было представлено множеством авторов — от А. Грина и М. Булгакова до «Серапионовых братьев».

Традиция звукоизображения процесса сказывания, рассказа также восходит к романтикам и конкретно к Шопену, чьи баллады и скерцо стали первыми в истории моделями сказывания эпоса, воссозданного только лишь музыкально-инструментальными средствами. Новая традиция была развита Листом (рапсодии, баллады), Шуманом (новелетты, эпизод Im Legendenton в первой части Фантазии), Брамсом (рапсодии, интермеццо) и многими другими. Знаковым первообразом инструментального сказания стала тема Первой баллады Шопена, многократно отраженная впоследствии в других примерах подобного материала. Здесь уже ясно читается семантика пластов фактуры, описанная выше: аккомпанемент — звукоизображение течения рассказа, мелодия — предмет этого рассказа.

Одним из отражений Первой баллады стала и первая часть Второго фортепианного концерта Прокофьева. Помимо параллелей в главных темах (тональность, триольная пульсация, остинатность), есть параллель и в драматургии: как и в Первой балладе, главная тема проводится здесь трижды — в начале, в середине и в конце части, ассоциируясь с фигурой рассказчика. Непосредственным образцом для Прокофьева было, видимо, другое «отражение» шопеновской баллады — первая часть Третьего концерта Рахманинова с аналогичной ролью главной темы в структуре.

Романтическая сказочность в музыке тяготеет к трем звукоизобразительным сферам: мир волшебства, сказочных существ (первообраз — увертюра «Сон в летнюю ночь» Мендельсона); мир нечисти, темных чар (первообраз — сцена в Волчьей долине из «Вольного стрелка» Вебера); мир сказочно-легендарной древности, рыцарского средневековья (первообраз — Первая баллада Шопена).

Несмотря на то, что ироник Прокофьев в целом был склонен посмеяться над романтической сказочностью, как и над всей условной «вампукой»4, эти три сферы присутствуют в его музыке, хоть и в трансформированном виде5. Музыкальный материал, близкий «волшебной» звукоизобразительности романтиков, встречается у Прокофьева эпизодически — в основном в балетах, требующих тематической иллюстративности (например, феи времен года из «Золушки»), а также в инструментальных произведениях — в эпизодах, созвучных «волшебным» страницам музыки Римского-Корсакова и Лядова (например, четвертая вариация второй части Третьего концерта). Прокофьев пользуется здесь тембральными и фактурными находками своих предшественников, сочетая их, как обычно, с оригинальной гармонией.

Романтический мир нечисти, темных чар испытал у Прокофьева смену семантического круга. Две его лейтхарактеристики — саркастическая скерцозность и хроматизированный мелос — частично сохранились; наряду с ними формируется и третья, основная характеристика: остинатная моторика, с первых опусов композитора ставшая эмблемой «наваждения», беснования. Ее кульминации — опера «Огненный ангел», Вторая и Третья симфонии. «Темное» начало явило себя у Прокофьева в ритмоэнергической стихии, возрожденной из доромантической (классицистской и барочной) традиции. Она имеет две полярные ключевые ассоциации: ритуал (древний, магический полюс) и механизм (современный, технологический полюс). Созвучие реалиям новой эпохи и — нередко — подчеркнутый, порой эпатажный антиэстетизм позволили стать этому материалу у Прокофьева, а затем и у других композиторов прямой характеристикой зла — dance macabre ХХ века.

Романтическая нарративная традиция (в узком значении) трансформировалась у Прокофьева еще сильнее. Она утратила у него, по сути, все «средневековые» ассоциации, сохранив только общую семантику легенды, предания и, соответственно, рассказа. Иными словами, narrante (в широком смысле) у Прокофьева — репрезентант музыкально-инструментальной литературности. Ее исток — в смелости Шопена, впервые в истории назвавшего балладой инструментальную пьесу, не имеющую никакой прямой связи с литературным текстом, хоть бы и предпосланным.

«Беллетризация» музыки (формирование музыкальной модели литературного повествования) — одна из ключевых линий развития романтизма, достигшая некоего предела в симфониях Малера — грандиозных «музыкальных романах». К моменту выхода Прокофьева на культурную арену связь музыки и литературы накопила богатый фонд выразительных средств и ассоциаций, постепенно осевших в восприятии коллективного субъекта, и потому перешедших из изобразительной сферы в выразительную. Так было когда-то с мелодической риторикой, сформированной в эпоху барокко и позднее утратившей прямую иллюстративность.

Здесь уместно вспомнить основной творческий интерес Прокофьева — театр, — как в узком смысле (музыкально-театральные жанры), так и в широком (музыкальная модель театра). Литература и театр неразлучны. Присутствие «рассказчика» в театрализованной драматургии прокофьевских инструментальных циклов (сонат, концертов, симфоний) с их действенностью, контрастами, стремительным развитием (так и хочется употребить кинематографический термин «экшн») подчеркивает их сюжетность. В отличие от сказителя-рапсода у Шопена и Листа, это сугубо письменный рассказчик, аналогичный повествованию от автора (здесь сближаются узкое и широкое значение термина «нарратив»). Его присутствие переводит «события» из лирико-субъективной плоскости в эпическую, объективирует и остраняет предмет высказывания. Уподобление рассказчика «старой бабушке» (судя по ее интонациям — крестьянке, ближайшей родственнице Арины Родионовны) — имитация литературного приема: повествование от имени данного персонажа.

Присутствие среди прочих персонажей dance macabre позволяет наметить условных протагониста и антагониста. Тем самым прокофьевский инструментальный цикл в целом приобретает значение музыкальной притчи о добре и зле — ироничной, аллегоричной, гротескно-фантастической. В основных своих смысловых координатах он сближается с рассказами самого Прокофьева.

Любопытна и обратная связь — использование Прокофьевым-писателем приемов Прокофьева-композитора. Е. Долинская, анализируя его рассказы, замечает: «Соединение эпических и драматических событий, энергичный темпоритм развития, занимательность сюжета вкупе с остротой и порой непредсказуемостью развязки — все это компоненты той виртуознейшей комбинаторики, которая, в первую очередь, была свойственна музыкальному творчеству композитора» [9, 37]. И далее: «Запрограммированной действенности, а потому строгой выверенности ключевых слов в авторских либретто композитора весьма способствуют такие расхожие у мастера приемы, как варьирование, ostinato и полирефренность» [9, 39].

Прокофьевское narrante в его типичном облике (медленный темп, аккомпанемент — рассказ, мелодия — предмет рассказа) присутствует во всех сонатах композитора для всех инструментов, в большинстве концертов и симфоний, во многих инструментальных пьесах. Этот материал чаще появляется в средних частях (во Второй, Четвертой, Шестой, Седьмой фортепианных сонатах, в Первой скрипичной), реже в первой (во Второй, Четвертой, Пятой, Восьмой фортепианных сонатах). Однако речитативность мелоса композитора, насыщение его выпуклыми театрализованными репликами способствуют проникновению повествовательности в любой тематизм Прокофьева, даже в быстрый. Экспозиционность, свойственная нарративу в узком смысле (недаром в разработочных эпизодах Шопен и другие романтики редко используют его), созвучна самодостаточности тематизма Прокофьева, отмеченной М. Арановским: «<…> ничто нельзя сказать сверх того, что сказано в тематизме» [1, 61]. Поэтому нарратив в узком смысле может распространиться у Прокофьева на масштабную часть сонатного цикла (первая часть Второго фортепианного концерта, вторая часть Четвертой сонаты), уподобляя ее сказанию, услышанному в непрерывном процессе «сказывания». Здесь этот процесс не сменяется воображаемыми «флешбеками» действия, как у Шопена или Шумана.

Разумеется, трактовка прокофьевского повествования именно как сказки может быть только ассоциацией, внешней относительно музыкального текста. Однако ряд его особенностей склоняет фантазию к такой трактовке. Наиболее простая из этих особенностей — почвенный тематизм, дающий повествованию внятный ориентир «русской старины». Традиция XIX века выработала четыре ассоциативных ряда «русской старины»: религиозный, жанрово-бытовой, исторический и сказочный. Религиозный связан с церковной интонационностью, у Прокофьева почти не представленной; жанрово-бытовой связан с реконструкцией конкретных жанров, изредка встречающейся в операх Прокофьева (в «Семёне Котко» или в «Войне и мире»); исторический и сказочный сплетены воедино, но историческим ассоциациям способствует масштаб, раскрывающийся в крупных формах. Соответственно, русский почвенный материал в масштабных циклах (Вторая, Четвертая, Восьмая сонаты, Пятая, Шестая симфонии, Второй фортепианный и Второй скрипичный концерты) «обрастает» историческими ассоциациями, а в миниатюрах («Сказки старой бабушки», «Мимолетности») — сказочными, при этом одно не исключает другого. Ряд исторических ассоциаций оживает также благодаря близости прокофьевского почвенного тематизма мелосу Мусоргского, в особенности его «летописным», «пименовским» характеристикам (третья часть Второй сонаты, средний эпизод финала Второго концерта).

Однако далеко не все образцы прокофьевского narrante имеют ориентир «русской старины». Его нет в главной теме первой части Восьмой сонаты, в теме второй части Седьмой сонаты, в теме среднего эпизода третьей части Шестой сонаты, в теме второй части Шестой симфонии и так далее. Кроме него, а также кроме традиционного звукоизображения волшебства, в музыке Прокофьева присутствует и более глубинный маркер сказочности, связанный с музыкальным языком и эстетическими приоритетами композитора.

Сказочность как творческий метод

Эпоха Прокофьева была эпохой эстетических деклараций. Нередко они оказывались интереснее собственно художественной практики, как у В. Ребикова; нередко они и расходились с ней, как у И. Стравинского. На этом фоне Прокофьев выделяется целостностью своего облика, последовательностью рефлексии собственного творчества. Базовым его принципом можно считать то, что сам автор заявил таковым: «Кардинальным достоинством (или недостатком, если хотите) моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу избитые приемы. Я не хочу быть под чьей-то маской. Я всегда хочу быть самим собой» (цит. по [17, 112]).

Этот принцип воплотился в постоянном диалоге-споре с традицией, подсказывающей решения, которые отвергались автором, искавшим для них неожиданную, непривычную альтернативу. В таком ракурсе творчество Прокофьева предстает непрерывной войной с банальностью. Цель этой войны — феноменологическая первозданность творческого открытия. Неожиданность, непредсказуемость решений автора, который спорит с привычкой (а нередко и насмехается над ней), возведена им в глобальный принцип обновления, «освежения» музыки, ее очищения от мертвых смыслов. Этот принцип предполагает не радикальный отказ от старых форм, как у авангардистов второй волны, а частичный, позволяющий сочетать привычное с новым, которое полностью меняет восприятие привычного.

Таким образом, базовым принципом творчества Прокофьева было остранение — выведение слушателя из автоматизма восприятия. В. Шкловский, автор термина, пояснял его как приоритет ви́дения над узнаванием [7]. Остраняющий взгляд подобен незамутненному взгляду ребенка, когда вещь видится в изначальной феноменологической чистоте, «лицом к лицу». Остранение у Прокофьева касается прежде всего гармонии, где композитор ведет постоянную игру с тяготениями, разрешая их совсем не так, как ожидает слушатель; но также и мелодии, где автор «разбивает» привычные обороты, заменяя их элементы другими; и тембра, и фактуры, и драматургии — в конечном итоге всех параметров музыкальной ткани.

Иными словами, музыка Прокофьева насыщена постоянным нарушением хода вещей, понимаемым как привычный, правильный, закономерный. В реальном пространстве подобное нарушение называется чудом. В музыкальном пространстве именно такие нарушения составили «тезаурус чудес»: неожиданные гармонии, тембры, мелодические ходы, непривычная фактура и регистры, тональная неопределенность (например, симметричные лады в характеристиках Черномора из «Руслана и Людмилы» Глинки или Звездочёта из «Золотого петушка» Римского-Корсакова) — все это активно использовалось как эмблематика волшебства именно благодаря своему остраняющему эффекту.

В этом контексте перманентное остранение музыки Прокофьева тождественно моделированию мира, полного чудес. Повествование о таком мире осмысляется как сказка. Можно констатировать некую зависимость «сказочных ассоциаций» от меры привычного/непривычного, указанной выше: чем «левее» гармонический язык (не данного фрагмента, а произведения в целом) — тем привычнее становится непривычное и, соответственно, тем менее заметен эффект «перманентного чуда». Рискнем предположить, что Прокофьев сознательно пользовался этим, выбирая максимально жесткий язык для произведений, моделирующих «мир без чудес» («Сарказмы», первые части Второй симфонии и Седьмой сонаты).

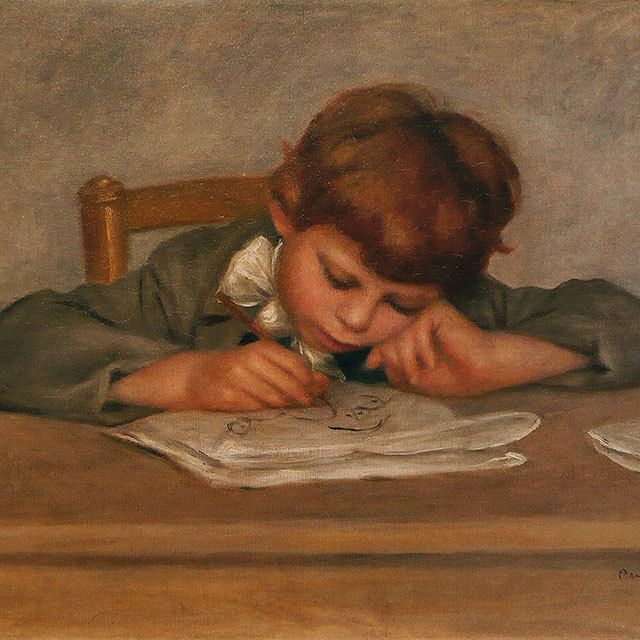

С эффектом «перманентного чуда» тесно связана и сфера детства в музыке Прокофьева. Это не только внимание собственно к образам детей, не только интерес писать для них музыку, но и мир в целом, увиденный прокофьевским остраняющим взглядом, — мир, в котором «все как впервые». Видимо, именно такое мироотражение имела в виду Ахматова, адресуя Пастернаку строки: «Он награжден каким-то вечным детством, той щедростью и зоркостью светил» [4]; и неслучайна роль остранения в поэтическом методе самого Пастернака.

Романтизм выработал свои приемы музыкального моделирования детства. В чем-то они перекликаются с романтическим миром волшебства, в чем-то самостоятельны, как, например, базовый прием опрощения, намеренной наивности, отчасти связанный с традицией музицирования детей и для детей. Классические примеры сочетания того и другого — «Щелкунчик» Чайковского и Четвертая симфония Малера. Прокофьев часто пользуется этими приемами вне видимой связи с детской тематикой. Характерны регулярные ремарки semplice (в побочной теме Третьей сонаты, во втором эпизоде финала Четвертой, в главной теме первой части Пятой и так далее), нередко сопровождающие нарративный (в узком значении) материал.

Наиболее удивительна, пожалуй, «детская» музыка в характеристиках Ромео и Джульетты. Здесь Прокофьев пользуется и опрощением (мир Джульетты-девочки, нарисованный утрированными неоклассическими приемами, восходящими к увертюре «Щелкунчика»), и, что более любопытно, романтическими «волшебными» эффектами, главным образом оркестровкой, заставляющей вспомнить того же «Щелкунчика». Смелость Прокофьева-«остранителя» поразительна: вопреки всем канонам мирового театра Ромео и Джульетта портретируются им не как традиционные «герои-любовники», а как дети, у которых всё впервые. Соответственно, их любовь предстает и для них, и для слушателей чудом, сказкой, — и тем страшнее ее развязка. Запредельный трагизм «Ромео и Джульетты» связан именно с этой поляризацией контрастов — детство и смерть, сказка и ее разрушение.

Эффект «перманентного чуда» выводит на первый план аффект удивления миру, увиденному «как впервые». Именно этот аффект доминирует в эмоциональной палитре прокофьевской лирики. Сказка, детство, чудо, удивление чуду — разные ассоциативные цепочки одной и той же трансценденции, образующей ядро прокофьевского творчества.

Коль скоро инструментальный цикл Прокофьева определяется нами через нарратив (в обоих значениях) — уместно было бы подыскать ему условную литературную параллель, подобную аналогиям «баллады Шопена — Мицкевича» или «циклы Гофмана — Шумана». Она должна включать в себя: 1) аллегоричность, символичность, притчевость; 2) иронию, гротеск; 3) фантастический элемент; 4) остроту этического конфликта; 5) театральность; 6) узнаваемые современные реалии.

Вероятной кандидатурой на роль такой аналогии будут тексты гофмановской традиции. И здесь современная Прокофьеву литература предлагает множество вариантов: «Степной волк» Г. Гессе, «Блистающий мир» А. Грина, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Истинная жизнь Себастьяна Найта» В. Набокова… Какие-то мотивы этих текстов чужды прокофьевской семиосфере, но сам тип повествования, полифоничного, допускающего множество трактовок, рождает массу аналогий с музыкой Прокофьева.

Однако наиболее близкой параллелью, на наш взгляд, можно считать сказочные пьесы Е. Шварца — «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Они соответствуют всем шести пунктам наших требований, а название «Обыкновенное чудо» могло бы быть отличной метафорой прокофьевского стиля, если бы давно не стало штампом, который так не любил Прокофьев.

Список источников

- Арановский М. Г. Мелодика С. Прокофьева. Исследовательские очерки. Л. : Музыка, 1969. 231 с.

- Арановский М. Г. Мир открывающий заново // Рассказы о музыке и музыкантах. М.—Л. : Советский композитор, 1973. С.80–99.

- Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Изд. 2-е. Л. : Музыка, 1971. 376 с.

- Ахматова А. А. Собрание сочинений в 6 томах. Том 1. Стихотворения. URL: https://imwerden.de/pdf/akhmatova_sochineniya_v_6t_tom1_1998__ocr.pdf (дата обращения: 15.01.2022).

- Бонфельд М. Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. СПб. : Композитор, 2006. 648 с.

- Венчакова C. В. Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. URL: https://kartaslov.ru/книги/С_В_Венчакова_Творчество_С_С_Прокофьева_театр_специфика_мышления/2#conten (дата обращения: 15.01.2022).

- Гинзбург К. Остранение. Предыстория одного литературного приема. URL: https://web.archive.org/web/20071022103652/http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/132/146/ (дата обращения: 15.01.2022).

- Гофман Э. Т. А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. URL: https://imwerden.de/pdf/hoffmann_kreysleriana_zhiteyskie_vozzreniya_kota_murra_dnevniki_1972__ocr.pdf (дата обращения: 09.02.2022).

- Долинская Е. Б. Литературный текст в художественном мире Прокофьева: Слово и Музыка (рассказы) // Актуальные проблемы современного музыкознания: композиторское творчество, исполнительство, образование. Уфа : Уфимская гос. академия искусств им. З. Исмагилова; VIA-print, 2008. С. 35–44.

- Иоффе Б. Предложения и вопросы по теории музыкальной семантики. URL: https://docme.su/doc/1695902/ioffe-b.-predlozheniya-i-voprosy-po-teorii-muzykal._noj-sema (дата обращения: 15.01.2022).

- Кабалевский Д. Б. Предисловие // С. Прокофьев. Детская музыка. М. : Музыка, 1964. С. 3‒8.

- Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. М. : Книга по Требованию, 2015. 388 с.

- Ляхович А. В. Музыкальное содержание и музыкальное бессознательное. URL: https://muzkarta.info/statya/a-lyakhovich-muzykalnoye-soderzhaniye-i (дата обращения: 15.01.2022).

- Ляхович А. В. О первой и второй свежести (регенерационные свойства тональной системы). URL: https://muzkarta.info/statya/a-lyakhovich-o-pervoy-i-vtoroy-svezhesti (дата обращения: 15.01.2022).

- Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М. : Композитор, 1993. 268 с.

- Нестьев И. В. Жизнь Сергея Прокофьева. М. : Советский композитор, 1973. 713 с.

- Никитина Л. Д. Об истоках и типологических чертах оперного эпоса М. Глинки и C. Прокофьева // Московский музыковед. Вып. 2. М. : Музыка, 1991. С. 102–117.

- Одоевский В. Ф. Русские ночи. URL: http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0020.shtml (дата обращения: 15.01.2022).

- Прокофьев С. С. Рассказы. М. : Издательский дом «Композитор», 2003. 176 с.

- Теория музыкального содержания: программа-конспект для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов / сост. В. Холопова. URL: https://docme.su/doc/1696191/holopova.-teoriya-muzykal._nogo-soderzhaniya—programma-konsp (дата обращения: 15.01.2022).

- Холопова В. Н. Теории музыкального содержания, музыкальной герменевтики, музыкальной семантики: сходство и различия // Журнал Общества теории музыки. 2014/1. № 5. С. 20–42.

- Cooke D. The Language of Music. London : Clarendon Press edition,1990. 304 p.

Сергей Прокофьев «Петя и волк»

Краткое содержание музыкальной сказки Прокофьева «Петя и волк» и множество интересных фактов об этом произведении читайте на нашей странице.

|

Действующие лица |

Музыкальные инструменты, озвучивающие героев сказки |

| Пионер Петя | группа струнных инструментов |

| Птичка | флейта |

| Утка | гобой |

| Кошка | кларнет |

| Дедушка | фагот |

| Волк | валторны |

| Охотники | большой барабан и литавры |

Краткое содержание сказки «Петя и волк»

Раннее утро. Юный пионер Петя, открыв калитку, вышел прогуляться на зелёную лужайку. На растущем у забора дереве сидела Птичка. Увидев знакомого мальчика, маленькая птаха, приветствуя его, весело прочирикала о том, что вокруг всё спокойно. Следом за Петей в неприкрытую калитку неторопливой раскачивающейся походкой протиснулась Утка. Она не упустила возможности поплескаться в глубокой луже, которая образовалась на большой лужайке. Птичка, увидев неуклюжую Утку, подлетела к ней поближе и завела разговор, который затем перешёл в спор о том, кто на самом деле считается настоящей птицей. Птичка утверждала, что это она, так как умеет летать. Утка же противилась, уверяя, что истинная птица обязательно должна уметь плавать. Их спор продолжался ещё долго, при этом Утка с удовольствием плескалась в луже, а птичка, ведя с ней разговор, прыгала по краю водоёма. Вдруг какой-то шорох заставил Петю насторожиться. Он увидел, что к луже по траве тихонько пробирается Кошка. У неё были коварные намерения относительно Птички, которая, споря с Уткой, не замечала опасности. Мальчик, вскрикнув, «Берегись», спас Птичку, так как она мгновенно взлетела на дерево, возле которого Кошка ещё немного походила в раздумьях, но вскоре поняла, что осталась ни с чем.

Вскоре на лужайку пришёл дедушка Пети. Он рассердился на мальчика за то, что тот вышел за калитку, ведь в здешних опасных местах водится страшный Волк. Петя в ответ на беспокойство дедушки заявил, что пионеры Волков не бояться, однако послушно пошёл домой. Тем временем из леса вышел большой серый Волк. Увидев его, Кошка вмиг залезла на дерево. Утка, испуганно закрякав, вылезла из лужи и, переваливаясь, бросилась бежать. Однако Волк естественно оказался проворнее, он быстро нагнал Утку и целиком проглотил её. Далее картина была такова: Кошка сидит на одной ветке, Птичка подальше от неё на другой, а Волк, облизываясь, ходит вокруг дерева.

Петя, увидев эту сцену, тихонько подошёл к забору, вдоль которого раскинулась одна из веток дерева и, ухватившись за неё, с ловкостью залез на ствол. Затем мальчик попросил Птичку, чтобы она осторожно покружилась вокруг морды Волка и тем самым отвлекла его. Проворно летая над головой Волка, Птичка стала сильно раздражать и злить его, а Петя в это время сделал из верёвки петлю, набросил на хвост зверя и затянул её. Волк почувствовав, что его поймали, стал яростно вырываться. Мальчик предусмотрительно привязал верёвку к дереву, а Волк, в бешенстве прыгая, ещё туже затягивал петлю, которая была у него на хвосте. В это время из леса вышли Охотники, шедшие по следу Волка. Увидев страшного зверя, они начали стрелять. Петя крикнул, что Волк пойман, и теперь его нужно отвести в зоологический сад.

Сказка заканчивается торжественным шествием, во главе которого шагает Петя, следом Охотники с Волком, а затем ворчливый Дедушка и Кошка. Над головами, радостно чирикая, летает Птичка, а в животе у Волка крякает живая Утка.

| Продолжительность сказки |

| 30 мин. |

Интересные факты

- Сергей Прокофьев посвятил симфоническую сказку «Петя и волк» руководителю Московского театра для детей, Наталье Ильиничне Сац. Композитор называл её матерью этого произведения, так как именно Наталья Ильинична была инициатором его создания. В следующем, после премьеры произведения, 1937 году Сац была арестована и на пять лет сослана в один из лагерей Гулага. Впоследствии, оставаясь активным пропагандистом музыкального искусства среди подрастающего поколения, она явилась основателем шести театров для детей.

- Прокофьев настрочил текст сказки «Петя и волк» в своей излюбленной манере, то есть для краткости пропуская гласные буквы. Например, в конце сказки у него было написано так:

«А есл пслушать внимтльно, то слышно бло,кк в жвте у волк крякала утка, птму чт волк тк трпилс, что проглотил её живьём».

- Музыкальная сказка «Петя и волк» во всём мире является самым исполняемым сочинением Сергея Прокофьева. На сегодняшний день известно около семидесяти записей этой композиции.

- Свою последнюю гастрольную поездку по странам Европы и в США Прокофьев совершил в 1938 году. Это было триумфальное турне, каждый концерт которого сопровождался бурным успехом. Однако самым запоминающимся для композитора в этом путешествии была встреча с эмигрировавшим из Германии с Арнольдом Шёнбергом и знакомство Уолтом Диснеем. Прокофьев на фортепиано сыграл великому мультипликатору «Петю и волка» и подарил партитуру этого сочинения, которая в 1946 году легла в основу первой анимационной версии произведения. Впоследствии этот фильм сегментом вошёл в знаменитую диснеевскую полнометражку с названием «Сыграй мою музыку».

- Первый советский мультфильм по симфонической сказке «Петя и волк» сняли в 1958 году. Это был кукольный фильм, а рисованный появился лишь спустя восемнадцать лет. Необходимо также отметить анимационный фильм «Петя и волк», снятый в 2006 году. Работа британских, норвежских и польских мультипликаторов в 2008 году была удостоена премии «Оскар».

- Первой исполнительницей, выступившей в «Пете и волке» в роли чтеца, была Наталья Сац. Затем рассказчиками сказки были такие знаменитые личности, как Николай Литвинов, Роми Шнайдер, Леонард Бернстайн, Элеонора Рузвельт, Софи Лорен, Шарль Азнавур, Шон Коннери, Джон Гилгуд, Патрик Стюарт, Питер Устинов, Шэрон Стоун, Олег Табаков, Стинг, Дэвид Боуи, Жерар Филип, Сергей Безруков, Билл Клинтон, Михаил Горбачёв, Эммануэль Макрон.

- Музыкальная сказка «Петя и волк» в нынешнее время во всём мире пользуется настолько большой популярностью, что постоянно ложится в основу балетных спектаклей, цирковых представлений, а также многочисленных джаз, рок и фолк аранжировок.

История создания музыкальной сказки «Петя и волк»

Всем хорошо известно, что Сергей Сергеевич Прокофьев к революционным событиям, произошедшим в России осенью 1917 года, отнёсся весьма настороженно, а потому под предлогом гастрольной поездки он покинул родину и почти двадцать лет прожил за границей. Постоянно совершая турне по разным странам Европы и Америки, где музыканту предоставлялись лучшие концертные залы, и знаменитые оркестры исполняли его сочинения, он всё-таки два раза с выступлениями посещал Советский Союз. Во время этих поездок Прокофьеву оказывался невероятно радушный приём, как со стороны публики, так и властей, которые с обещанием всех благ, настойчиво предлагали ему вернуться назад. После таких посещений России Сергей Сергеевич особо остро ощущал, насколько сильно он соскучился по родине, и как ему тоскливо на чужбине.

В 1934 году композитор наконец-то принял для себя жизненно важное решение навсегда переехать в Советский Союз. Вернувшись на родину вместе с женой и двумя сыновьями, Прокофьев сразу активно влился в музыкальную жизнь страны. Он всей душой и сердцем стремился узнать и понять по-новому преобразившуюся Россию. В то время большую радость Сергею Сергеевичу доставляли встречи с друзьями молодости, как, например, Верой Владимировной Алперс, по убедительной просьбе которой композитор сочинил двенадцать поэтичных фортепианных пьес под общим названием «Детская музыка».

Несмотря на плотный рабочий график, Прокофьев считал обязательным для себя присутствие на различных концертных и театральных премьерах. Так, летом 1935 года Сергей Сергеевич решил вместе с женой и сыновьями посмотреть постановку оперы Леонида Алексеевича Половинкина «Сказка о рыбаке и рыбке», поставленную в Московском театре для детей, которым в то время руководила Наталия Ильинична Сац. Через неделю семейство Прокофьевых вновь посетило театр, а впоследствии дети композитора так его полюбили, что вместе с родителями пересмотрели весь репертуар. Необходимо заметить, что в то время нигде за границей не было театров, рассчитанных на юного зрителя. При первом знакомстве со знаменитым композитором, руководитель театра Наталия Ильинична была очень сильно взволнована и даже растеряна, однако спустя время между ними завязались крепкие дружеские отношения.