Краткое содержание «Колымские рассказы»

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 457.

Обновлено 10 Ноября, 2022

О произведении

Книга «Колымские рассказы» Шаламова была написана в 1962 году после его возвращения из исправительно-трудовых лагерей. Произведение представляет собой сборник воспоминаний писателя о четырнадцати годах, проведенных на Колыме.

Для лучшей подготовки к уроку литературы рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Колымских рассказов» по главам. Проверить знания можно при помощи теста на нашем сайте.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Место и время действия

События произведений происходят в 1930–1950-х годах в СССР, в исправительно-трудовых лагерях на Колыме.

Главные герои

- Главный герой – писатель, испытавший на себе все ужасы лагерного заключения.

Другие персонажи

- Наумов – коногон, безжалостный представитель блатного мира.

- Севочка – вор, опытный шулер.

- Фризоргер – столяр, в прошлом немецкий пастор, друг главного героя.

- Назаров – конвоир, жестокий мужчина, пристреливший собаку.

- Шестаков – заключенный инженер-геолог, подлый человек, вербовавший арестантов для побега.

- Андрей Платонов – известный писатель, отбывавший заключение.

- Штеменко – начальник лагеря, задушивший из ревности свою любовницу.

- Тетя Поля – добрая, отзывчивая женщина, всегда помогавшая землякам-украинцам.

- Маруся Крюкова – хромоногая вышивальщица, дочь эмигранта.

- Серафим – замкнутый, нелюдимый арестант, лаборант.

- Андрей Михайлович – молодой доктор, спасший жизнь главному герою.

- Андреев – студент юридического института, заключенный.

Краткое содержание

По снегу

Дорогу «по снежной целине»

протаптывают следующим образом: впереди идет один человек к намеченной цели, а следом за ним – «пять-шесть человек в ряд плечом к плечу»

. Дорогу прокладывают в тихий, безветренный день, «чтоб ветры не замели людских трудов»

.

На представку

Заключенные собрались у коногона Наумова играть в карты. На расстеленных одеялах стояла подушка – «стол», а колода игральных карт была вырезана «из томика Виктора Гюго»

. Напротив железнодорожного вора Наумова сидел вор и шулер Севочка, который в итоге выиграл. Проиграв свой костюм, коногон потребовал сыграть на представку, то есть в долг. Он потребовал у Гаркунова шерстяной свитер, подаренный женой. Тот отказался, и подручный Наумова, недолго думая, заколол его ножом.

Ночью

Наскоро поужинав, Багрецов и Глебов отправились к скале, где принялись «отбрасывать в сторону камни»

. Вскоре показался человеческий палец. Приятели вытащили труп молодого мужчины, сняли с него кальсоны и рубашку, которые планировали обменять на хлеб. После они положили труп на место, закидав камнями.

Плотники

«Круглыми сутками стоял белый туман»

, а температура воздуха держалась ниже отметки в пятьдесят пять градусов. Однако рабочим «выходить на работу приходилось в любые градусы»

. Поташникову было всего тридцать лет, но он настолько слаб, что с трудом поднимался на нары. Узнав, что потребовались плотники, Поташников вызвался на работу, хотя был далек от плотницкого дела. Но у него была цель – хотя бы один день провести «в тепле столярной мастерской».

Одиночный замер

Молодому парню Дугаеву выделили одиночный замер, но он выполнил лишь четверть от намеченного объема работы. Никого не интересовало, что вчерашний студент физически не может «выдержать шестнадцатичасового рабочего дня»

. Этот день стал последним в его жизни.

Посылка

Простояв в очереди на вахте, главный герой получил долгожданную посылку, в которой оказался чернослив и бурки. Жена не понимала, что эта обувь была слишком роскошной для заключенных. Мужчине пришлось продать бурки горному смотрителю и на вырученные деньги купить килограмм хлеба и килограмм масла. Продукты у него сразу же отобрали другие заключенные, а котелок, в котором варился чернослив, опрокинули.

Дождь

Заключенные работали на полигоне уже три дня, но так и не смогли продвинуться больше, чем на полметра. Бригада работала молча, под холодным дождем, который не прекращался несколько дней. Главный герой хотел «спасти свою жизнь, сломав себе ногу»

, но из этой затеи ничего не вышло.

Кант

Из всех северных деревьев герой «больше других любил стланик, кедрач»

, по которому можно было предугадывать погоду. Мужчину перевели на сборку стланика, из древесины которого на заводе изготавливали витамины против цинги. Он был очень слаб и не выполнил суточную норму. Выручил героя напарник, положивший в мешок с ветками большой камень.

Сухим пайком

Главного героя и еще троих заключенных отправили на рубку деревьев. Их «десятидневные пайки выглядели пугающе»

: настолько они были скудными, и на совете было решено ссыпать всю еду вместе. Мужчины были ко всему безучастны: они уже понимали, «что смерть нисколько не хуже, чем жизнь»

. Один из них повесился на дереве, а другой отрубил себе пальцы.

Инжектор

Начальник участка «Золотой ключ» написал рапорт начальнику прииска, в котором сообщал о поломке инжектора, повлекшего за собой шестичасовой простой одной бригады на морозе «свыше пятидесяти градусов»

. На что начальник прииска приказал «з/к Инжектора арестовать на трое суток без выхода на работу»

.

Апостол Павел

Когда герой вывихнул ногу, его отправили в качестве помощника к столяру Фризоргеру, который в прошлой жизни «был пастором в каком-то немецком селе»

. Они подружились, и немец рассказал герою о своей единственной дочери. Этот разговор подслушал начальник и предложил старику подать в розыск дочь, адреса которой он не знал. Спустя полгода пришло письмо, в котором девушка отрекалась от своего отца. Однако герою удалось вовремя перехватить его и сжечь.

Ягоды

Однажды бригаду, в которой работал герой, отправили на работу в лес, где рос шиповник, брусника и голубика. Во время перекура его товарищ Рыбаков «набирал ягоды в консервную банку»

, которые собирался обменять на хлеб у повара. Он увлекся и подошел слишком близко к запрещенной территории, за что поплатился жизнью.

Сука Тамара

Однажды кузнец Моисей привел в лагерь крупную суку «волчьего вида»

, которую назвал Тамарой. Вскоре сука ощенилась, и для щенят построили конуру. Когда в лагерь прибыл отряд конвоиров, неожиданно для всех Тамара «молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок»

. Ее ненависть к Назарову была безмерна, и было ясно, что собака давно знает его. Когда отряд покидал лагерь, Назаров пристрелил Тамару, но на обратном пути напоролся на пень и погиб в мучениях.

Шерри-бренди

На лагерной койке умирал известный поэт, который «верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие»

. Он уже давно не записывал своих стихов, надеясь на собственную память. Когда он скончался, дату смерти записали двумя днями позднее, чтобы соседи получили его порцию хлеба.

Детские картинки

Закончив пилить дрова, отряд заметил неподалеку от забора кучу мусора. Самой ценной добычей заключенных оказались рваные носки – большая редкость в лагере. Копошась в мусоре, герой «увидел – впервые за много лет – серую ученическую тетрадку»

, в которой детской рукой были нарисованы незамысловатые северные пейзажи.

Сгущенное молоко

Однажды к герою подошел заключенный инженер-геолог Шестаков и предложил бежать вместе с ним. Мужчина понял, что Шестаков наберет людей «в побег и сдаст – это совершенно ясно»

, но сделал вид, что согласился на побег, попросив молочных консервов. Вскоре он узнал, что была поймана группа беглецов – заключенных наказали, а Шестакова, всегда сытого и гладко выбритого, перевели на другой участок.

Хлеб

Главный герой оказался «в тифозном карантине»

, но даже больных людей заставляли работать. В этот раз мужчине крупно повезло, и его вместе с другим заключенным отправили на хлебозавод. Там их накормили хлебом с повидлом, а после отправили таскать битый кирпич. Эта работа оказалась не под силу ослабленным мужчинам, и их вернули обратно, дав по буханке хлеба.

Заклинатель змей

В лагере герой встретил известного писателя Андрея Платонова, которому довелось провести целый год в «Джанхаре», среди безграмотных воров. Чтобы выжить, он «рассказывал, «тискал романы», как говорят на блатном жаргоне»

. Он мечтал о том, чтобы написать «об этом рассказ»

, и даже название для него придумал – «Заклинатель змей».

Татарский мулла и чистый воздух

В душной тюремной камере оказался татарский мулла, который мечтал скорее оказаться на чистом воздухе, то есть в лагере. Он еще не знал, что лагерная жизнь таила в себе куда больше опасностей: тяжелые погодные условия, неотапливаемые бараки, тучи комаров летом, ежедневную каторжную работу «по шестнадцать часов»

, огромное количество болезней. Неудивительно, что тюрьма «всем казалась отсюда лучшим местом на земле»

.

Первая смерть

Герой был свидетелем многих смертей, но сильнее всего в память врезалась самая первая. Возвращаясь в барак после работы, он увидел начальника Штеменко, возле которого лежала задушенная им Анна Павловна – хрупкая блондинка, работавшая секретаршей. Штеменко «осудили на десять лет за убийство из ревности»

.

Тетя Поля

В лагере все без исключения любили Тетю Полю – добрую женщину преклонных лет, которая работала у жены начальника в качестве прислуги. Она всегда помогала «устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу»

, другим же раздавала полезные советы. Умерла тетя Поля в лагерном лазарете от рака желудка. Для нее сделали исключение, согласившись на могилке поставить православный крест.

Галстук

Будучи дочерью эмигранта, обосновавшегося в Японии, Маруся Крюкова решила вернуться на историческую родину в начале 30-х годов. Оказавшись на территории СССР, она была арестована. На следствии девушке «сломали ногу и, когда кость срослась, увезли на Колыму»

. Кость срослась неправильно, и Маруся на всю жизнь осталась хромой. Будучи прекрасной рукодельницей, девушка устроилась вышивальщицей в местный «Дом директора». В знак благодарности врачу, вылечившему ее от остеомиелита, Маруся вышила чудесный галстук, но его отобрал замначальника больницы.

Тайга золотая

Однажды, пребывая на территории малой зоны, герой познакомился с артистами – двумя фокусниками и певцом. Блатной Валюша попросил последнего что-нибудь спеть, и тот, испугавшись, проникновенно исполнил песню «Тайга золотая».

Васька Денисов, похититель свиней

Васька Денисов из последних сил колол и пилил дрова, но вместо еды получил от хозяина всего три рубля, на которые «он не купил бы и щепотку махорки»

. Обезумевший от голода, он кинулся в казенный дом, в подвале которого увидел примерзшую тушу поросенка. Денисов схватил его и сгрыз почти половину, пока его не настигла погоня.

Серафим

Серафим получил письмо и очень боялся его распечатать. Он уже год работал «в маленькой химической лаборатории»

, но никак не мог забыть прошлую свою жизнь. Из письма Серафим узнал о разводе с любимой женой. Он развел в воде щепотку серого порошка и выпил – «жжение в горле, легкий позыв на рвоту – и все»

. Тогда Серафим вскрыл вену, но кровь текла очень медленно. Он попытался утопиться в речке. Его спасли и отправили в больницу, где Серафим скончался от действия выпитой им кислоты.

Выходной день

Однажды священник Замятин стал свидетелем того, как двое блатных зарубили топором щенка. В тот вечер блатари приготовили мясной суп, но не смогли его доесть. Они предложили его Замятину, сказав, что суп приготовлен из баранины. Когда священник узнал, что съел похлебку из собачатины, его долго рвало. Успокоившись, он признался, что мясо было хорошее, «не хуже баранины»

.

Домино

Рост главного героя – сто восемьдесят сантиметров, а вес составлял сорок восемь килограммов. Он был настолько слаб, что даже на вопросы доктора Андрея Михайловича отвечал «медленно и трудно»

. Молодой доктор пожалел истощенного мужчину и оставил его в лазарете, чтобы тот смог немного восстановиться. Спустя неделю Андрей Михайлович вызвал больного, чтобы сыграть с ним в домино. Тот согласился, хотя и ненавидел эту игру. Этому человеку герой был «обязан жизнью»

.

Геркулес

На праздновании серебряной свадьбы начальник больницы Сударин получил в подарок живого петуха. Среди почетных гостей на торжестве оказался и начальник санотдела Черпаков. Когда он достиг «надлежащего градуса»

, то принялся одной рукой поднимать стулья, «демонстрируя гармоничность своего физического развития»

. Затем он заявил, что голыми руками оторвет петуху голову, и сделал это.

Шоковая терапия

Изнурительный голод забрал у Мерзлякова все силы, и он «скоро понял, что смерть близка»

. Во время выполнения общих работ он упал и уже не смог нести бревно. Его отправили в больницу, хотя к тому времени у Мерзлякова уже ничего не болело. Доктор быстро понял, что новый пациент симулирует, и пригрозил ему шоковой терапией. Испытав все прелести этой процедуры, при которой начинается нечто вроде эпилептического припадка, Мерзляков попросил о выписке.

Стланик

На Крайнем Севере растет «дальний родственник кедра»

– стланик, который помогает людям ориентироваться в погоде. Так, если осенью деревья начнут пригибаться к земле – скоро быть снегу. Кроме того, стланик – единственное вечнозеленое северное дерево.

Красный крест

Реальную помощь в лагере может оказать только медицинский работник. Врач мог «освободить человека от работы официально»

, положить в больницу, увеличить паек, определить трудовую категорию. Блатари быстро поняли значимость докторов и принялись их задабривать или, напротив, запугивать, чтобы те покрывали симулянтов. Немало лагерных врачей было убито именно блатными.

Заговор юристов

В бригаде Шмелева оказывался «человеческий шлак – людские отходы золотого забоя»

. В этой бригаде был студент юридического университета Андреев, которому пришлось в шестидесятиградусный мороз ехать в Хатыннах. Ответив на ряд вопросов, Андреев опять отправился со своими конвоирами в путь. Он «промерз до костей, онемел от мороза»

, и в результате длительной поездки отморозил все десять пальцев ног. Как выяснилось, студента подозревали в «заговоре» заключенных юристов, к которому он не имел ни малейшего отношения.

Тифозный карантин

После медосмотра Андреева отвели на склад, где был тифозный карантин. Здесь благодаря регулярной дезинфекции он смог избавиться от вшей. После окончания карантина людей стали отправлять в тайгу. Андрееву удавалось долгое время не попадаться на глаза нарядчику, но в итоге и он оказался в числе арестантов, отправленных глубоко в тайгу.

И что в итоге?

На представку

Гаркунов — отказывается отдать шерстяной свитер, и его убивает подручный Наумова.

Ночью

Багрецов и Глебов — снимают с трупа кальсоны и рубашку, затем оставляют его, где лежал, и закидывают камнями.

Плотники

Поташников — вызвался на работу плотником, чтобы провести день в тёплой мастерской.

Одиночный замер

Дугаев — не выдержав 16-часового рабочего дня, умирает.

Посылка

Мужчина — его продукты отбирают другие заключённые и опрокидывают котелок, где варился чернослив.

Дождь

Главный герой — безуспешно пытается сломать ногу, чтобы спастись от работы под холодным дождём.

Кант

Мужчина — не выполняет дневную норму по сбору дерева, но его выручает напарник.

Сухим пайком

Мужчины — чувствуют, что для них смерть не хуже жизни.

Инжектор

Начальник — приказывает арестовать инжектор за простой.

Апостол Павел

Главный герой — сжигает письмо, в котором дочь отрекается от своего отца.

Ягоды

Рыбаков — подходит слишком близко к запрещённой территории, за что его убивают.

Сука Тамара

Назаров — застрелив Тамару, отправился в обратный путь, напоролся на пень и умер в мучениях.

Шерри-бренди

Поэт — умирает после болезни.

Детские картинки

Главный герой — находит в мусоре тетрадку с детскими рисунками.

Сгущенное молоко

Главный герой — разгадав замысел Шестакова, не стал участвовать в побеге.

Шестаков — после того как он сдаёт беглецов, переведён на другой участок.

Хлеб

Главный герой — получив буханку хлеба, возвращается с остальными заключёнными обратно.

Заклинатель змей

Андрей Платонов — рассказывает о своём заключении в «Джанхаре».

Татарский мулла и чистый воздух

Татарский мулла — мечтает о чистом воздухе, не зная, что жизнь в лагере ещё тяжелее, чем в тюрьме.

Первая смерть

Штеменко — осуждён на 10 лет за убийство секретарши.

Тетя Поля

Тётя Поля — умирает от рака желудка.

Галстук

Маруся — вышивает галстук доктору в благодарность, но его отбирает замначальника больницы.

Тайга золотая

Валюша — просит певца исполнить песню «Тайга золотая».

Васька Денисов, похититель свиней

Васька Денисов — не получив еды от хозяина, от голода ест промёрзшую тушу поросёнка.

Серафим

Серафим — умирает в больнице из-за выпитой им кислоты.

Выходной день

Замятин — его рвёт, когда он узнаёт, что суп был из собачатины; затем признаёт, что мясо было неплохое.

Домино

Главный герой — соглашается сыграть в домино с Андреем Михайловичем из благодарности.

Андрей Михайлович — спасает главному герою жизнь, позволив остаться в лазарете.

Геркулес

Черпаков — демонстрируя свою силу, отрывает петуху голову голыми руками.

Шоковая терапия

Мерзляков — узнав, что к нему могут применить шоковую терапию, просит о выписке из больницы.

Заговор юристов

Андреев — во время длительной поездки отморозил все пальцы на ногах.

Тифозный карантин

Андреев — отправлен с другими заключёнными глубоко в тайгу.

Заключение

В своем произведении В. Шаламов без прикрас показал лагерную жизнь, которая безжалостно перемалывает даже самых сильных духом людей.

Краткий пересказ «Колымских рассказов» будет полезен для читательского дневника и подготовки к уроку литературы.

Тест по книге

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Дарья Сметанина

9/10

Рейтинг пересказа

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 457.

А какую оценку поставите вы?

| Колымские рассказы | |

| Жанр: |

рассказ |

|---|---|

| Автор: |

Варлам Шаламов |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1954-1962 |

| Публикация: |

1966-1967[1] |

Колымские рассказы — первый сборник рассказов Варлама Шаламова, в котором отражена жизнь заключённых ГУЛага. Сборник создавался с 1954 по 1962 год, после возвращения Шаламова с Колымы.

Колымские рассказы знакомят читателя с жизнью заключённых ГУЛАГа и являются художественным осмыслением всего увиденного и пережитого Шаламовым за 13 лет проведённых им в заключении на Колыме (1938—1951)[2].

Содержание

- 1 Особенности жанра и проблематика

- 2 Обстоятельства публикации

- 3 Содержание

- 4 Персонажи

- 5 Примечания

- 6 Ссылки

Особенности жанра и проблематика

Шаламов, не приемля классическую традицию построения рассказа, утвердил новый жанр, краеугольным камнем которого стало документальное свидетельство. Объединение документальности и художественности[3].

«Колымские рассказы» — это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе. Человеческая душа, её пределы, её моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может.

Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт.

Результат — «Колымские рассказы» — не выдумка, не отсев чего-то случайного — этот отсев совершён в мозгу, как бы раньше, автоматически. Мозг выдаёт, не может не выдать фраз, подготовленных личным опытом, где-то раньше. Тут не чистка, не правка, не отделка — всё пишется набело. Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моём понимании искусства — абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя «Колымских рассказов» — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней.

«Колымские рассказы» — фиксация исключительного в состоянии исключительности. Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений «Записок из Мёртвого дома». Достоверность протокола, очерка, подведённая к высшей степени художественности, — так я сам понимаю свою работу. В «Колымских рассказах» нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. «Колымские рассказы» — вне искусства, и всё же они обладают художественной и документальной силой одновременно[4].

Проблематику своего произведения В. Шаламов формулировал следующим образом:

«„Колымские рассказы“ — это попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале. Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьбы за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда»[5].

Обстоятельства публикации

Впервые четыре «Колымских рассказа» вышли на русском языке в нью-йоркском «Новом журнале» в 1966 году[6].

Позднее 26 рассказов Шаламова, преимущественно из сборника «Колымские рассказы», были опубликованы в 1967 г. в Кёльне (Германия) на немецком языке, под заглавием «Рассказы заключённого Шаланова».[1] Через два года перевод одноимённого издания с немецкого появился и во Франции.[7] Позднее число публикаций «Колымских рассказов», с исправленной фамилией автора, увеличилось.

В 1970 г. они были опубликованы в радикальном антисоветском эмигрантском[8] журнале «Посев»[1]. Это и привело к тому, что Шаламов попал в «чёрные списки».

Шаламов отвергал ориентированную, по его мнению, на поддержку западных спецслужб[1] стратегию советского диссидентского движения, называя ситуацию в которой оно действует «беспроигрышным спортлото американской разведки»[1]; он не стремился публиковаться за рубежом, его главной целью всегда являлась публикация на родине[9]. Публикация «Колымских рассказов» против воли их автора на Западе, отсекая возможность печататься на родине[1], была тяжело перенесена Шаламовым. Вот, что об этом вспоминала его подруга И. П. Сиротинская:

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» — к В. Фогельсону. Приходил издёрганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и «ПЧ»[10]:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.[11]

В результате в 1972 году Шаламов был вынужден прибегнуть к написанию письма протеста[12], которое многими было воспринято как признак гражданской слабости автора и его отречение от «Колымских рассказов»[13][1]. Между тем, архивные данные[12], воспоминания близких, переписка[14] и современные исследования[1] позволяют судить о том, что Шаламов был последователен и абсолютно искренен в своём обращении к редакции «Литературной газеты»[12].

При жизни Шаламова в СССР не было напечатано ни одного его рассказа о ГУЛАГе. В 1988 году, в разгар перестройки, в журналах начали появляться «Колымские рассказы», а их первое отдельное издание вышло только в 1989 году, через 7 лет после смерти писателя[15].

Содержание

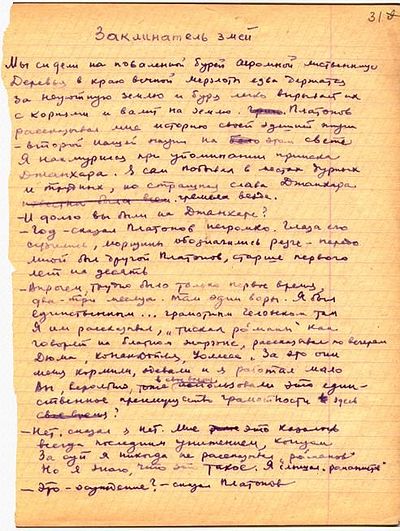

Рукопись рассказа «Заклинатель змей»

- По снегу

- На представку

- Ночью

- Плотники

- Одиночный замер

- Посылка

- Дождь

- Кант

- Сухим пайком

- Инжектор

- Апостол Павел

- Ягоды

- Сука Тамара

- Шерри-бренди

- Детские картинки

- Сгущенное молоко

- Хлеб

- Заклинатель змей

- Татарский мулла и чистый воздух

- Первая смерть

- Тетя Поля

- Галстук

- Тайга золотая

- Васька Денисов, похититель свиней

- Серафим

- Выходной день

- Домино

- Геркулес

- Шоковая терапия

- Стланик

- Красный крест

- Заговор юристов

- Тифозный карантин

Персонажи

Всем убийцам в рассказах Шаламова дана настоящая фамилия. [16]

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Валерий Есипов «Шаламов и Солженицын: один на один в историческом пространстве» // Есипов В.В. Варлам Шаламов и его современники. – Вологда, издательство Книжное наследие, 2007. — С. 105-178.

- ↑ Биография Варлама Шаламова, сост. И. П. Сиротинской, уточнения и дополнения — В. В. Есипова

- ↑ Мирей Берютти «Варлам Шаламов: литература как документ» //К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конференции. — М., 2007. — C. 199—208.

- ↑ Варлам Шаламов «О моей прозе» // Собрание сочинений: В 4-х т. /. М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998.

- ↑ Варлам Шаламов «О прозе» // Собрание сочинений: В 4-х т. /. М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998.

- ↑ Майкл Никольсон «Открытие, которого он не знал» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 211—215.

- ↑ Мирей Берютти «Крест его судьбы»: Из выступления на Шаламовских чтениях 1991 г. // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 230—235.

Невозможно обойти один печальный факт. Еще в 1969 году был выпущен в Париже маленький сборник рассказов некоего Шаланова. Фамилия была искажена, а текст был переведён на французский язык… с немецкого! Мы были поражены. Навсегда запомнилась суровая красота этой прозы; я стала искать в русских журналах эмиграции другие рассказы, которые выходили изредка…

- ↑ Народно-трудовой союз российских солидаристов

- ↑ Сергей Неклюдов «Третья Москва» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 162—166.

Ни в каких акциях политического характера он не участвовал; мне вспоминается лишь одно исключение из этого — его письмо по поводу процесса Синявского и Даниэля. Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом, причем не только из осторожности, естественной в его положении. Он хотел, чтобы именно на родине, где жизнью его распорядились столь бесчеловечно, ему не просто разрешили дотянуть и додышать, но чтобы общество признало свою страшную вину перед ним и вернуло ему естественное право поэта — говорить на своем языке правду своему народу.

- ↑ И. П. Сиротинская «Мой друг Варлам Шаламов» — М., 2006. — С. 6-167.:

В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой мелькает часто упоминание о «ПЧ». «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному начинанию. У «ПЧ» — мало серьёзного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, сгущает краски, когда говорит, что «„ПЧ“ состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало».

- ↑ И.П. Сиротинская «Мой друг Варлам Шаламов» — М., 2006. — С. 6-167.

- ↑ 1 2 3 Варлам Шаламов. Письмо в Литературную Газету // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов, 1994. — 248 с.

- ↑ В. Есипов «Традиции русского Сопротивления» // Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов — Вологда, 1994. — С. 183—194.

- ↑ Варлам Шаламов. Из Письма к Л. И. Тимофееву:

Главный смысл моего письма в «Литературную газету» в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение.

- ↑ Первые публикации «Колымских рассказов» в СССР

- ↑ Варлам Шаламов Записные книжки, ед. хр. 44, оп. 3 // Варлам Шаламов «Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела»., М. 2004—1072 с. Стр. 342

Ссылки

- Варлам Шаламов «Колымские рассказы»

- Исследования интертекстуальности «Колымских рассказов»

- Исследования достоверности в рассказах Шаламова

Варлам Шаламов родился в 1907 г. в многодетной семье провинцииального потомственного вологодского священника. 18-летним юношей он приехал в Москву, чтобы поступить на юридический факультет МГУ, но в 1925 г. детям священников доступ к высшему образованию был ограничен. Пришлось устроиться дубильщиком на подмосковный кожзавод. В МГУ удалось попасть лишь через год.

С юности он писал стихи, привёз в столицу заветную тетрадь, в Москве посещал литературные вечера, бывал в Политехническом музее на знаменитых встречах с поэтами и писателями, показывал свои стихи и рассказы главному редактору журнала «ЛЕФ» С. Третьякову, прощался с С. Есениным в декабре 1925 г., познакомился с Маяковским, на которого смотрел снизу вверх в буквальном и переносном смысле.

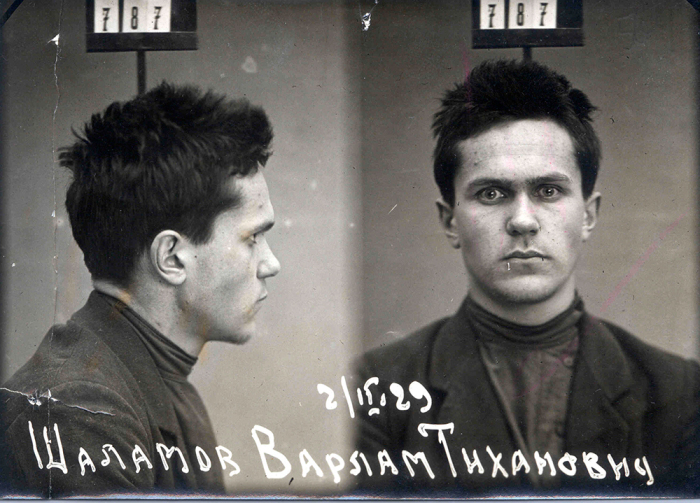

Однако активная студенческая жизнь, полная творческих планов, была внезапно нарушена арестом в феврале 1929 г. и осуждением в марте того же года на 3 года заключения в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале (в Вишерском лагере, или, как его называли в обиходе, Вишерлаге, или Вишерстрое). Сам Шаламов в «Кратком жизнеописании», написанном в конце жизни и доведённом до 1945 г., сообщал: «Активно участвовал в событиях 1927, 1928 и 1929 годов на стороне оппозиции». И добавлял: «Не к Троцкому – к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии – но к рядам тех, кто пытался самыми первыми… сдержать тот кровавый потоп, который вошёл в историю под названием культа личности». На Вишере, где начальником был Э.П. Берзин, будущий директор Дальстроя на Колыме, Шаламов провёл 2.5 года и «в 1931 г. досрочно освобождён с восстановлением во всех правах».

С октября 1931 г. работал на Березниковском химкомбинате. В 1932 г. он вернулся в Москву, но дорога в МГУ была уже закрыта. Он работал в газетах и журналах, женился (Галина Игнатьевна Гудзь – дочь старого большевика). В 1935 г. у них родилась дочь Елена.

В сентябре 1936 г., в разгар троцкистских процессов, по совету друзей и родни он подал заявление в СПО (секретно-политический отдел) НКВД о своих былых связях с бывшими комсомольцами-троцкистами. В январе 1937 г. его арестовали и осудили на 5 лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности (КРТД) (осуждённые по обвинению в троцкизме содержались в лагерях и тюрьмах в самых тяжёлых условиях). Позднее Шаламов прямо обвинял брата жены Бориса Гудзя, чекиста, в написании доноса. Впрочем, примерно в то же время пострадала и вся семья Гудзей: в Казахстан на 10 лет выслана жена Шаламова Галина с дочерью; в лагере (на Колыме, точнее, на Эльгене, недалеко от Шаламова) оказалась её сестра Ася; был уволен и Борис, несмотря на высокий пост и ответственную службу: как раз в это время он курировал разведчика Р. Зорге, известного под псевдонимом «Рамзай».

14 августа 1937 г. Шаламова привезли на пароходе «Кулу» на Колыму. Полтора года он работал в забое прииска «Партизан». В 1938 году он был арестован по печально известному «Делу юристов» и 4 месяца содержался в Магаданской тюрьме, затем в пересыльной тюрьме, в тифозном карантине (эти события отразились в рассказах «Заговор юристов», «Тифозный карантин»). С апреля 1939 г. по август 1940 г. работал в геологической разведке на Чёрном озере кипятильщиком, помощником топографа, на земляных работах. Затем полгода, с августа по декабрь 1942 г., на Аркагале, на Кадыкчане, в забое (здесь в шахтах добывался уголь). С 22 декабря 1942 г. по май 1943 г. – на прииске «Джелгала», на штрафных работах. В январе 1942 г. истёк срок его наказания, но вместе с другими заключёнными он был задержан на Колыме в лагере «до особого распоряжения» (из-за войны) в связи с необходимостью добывать золото. В то время из Колымы отпускали немногих. В мае 1943 г. его вновь арестовали, а в июне осудили за то, что в частном разговоре с заключёнными Шаламов назвал Бунина классиком русской литературы. Шаламов знал и называл имена доносчиков – Кривицкого и Заславского.

Магаданский историк-краевед А. Козлов в статье «Свидетельствует сам писатель» приводит жалобу Шаламова на имя Генерального прокурора СССР Р. Руденко на несправедливое осуждение: «Случайно пережив известные колымские трагические события 1938 г., трижды дойдя до полного физического истощения, я всё же остался жив… (в июне 1943 г – М. Р.)… в пос. Ягодном… осуждён на 10 лет ИТЛ и 5 лет последующего поражения в правах. В течение всего следствия (месяц) я содержался… в ледяном карцере, получал 300 г хлеба и литр воды в сутки. По окончании следствия (по дороге в суд) конвоиры… били несколько часов подряд и только к концу вторых суток доставили в посёлок накануне суда». В очередной раз став дистрофиком, оказался на «витаминной командировке». Здесь рубили кедровый стланик для изготовления настоя от цинги, собирали бруснику, голубицу, заодно подкармливались и сами.

Осенью 1943 г. попал в лагерную больницу в пос. Беличья. Ему помог врач П.С. Калембет. С декабря 1943 г. до лета 1944 г. он работает в шахте прииска «Спокойный». Летом 1944 г. он снова арестован из-за доносов, но срок ему не дают, так как он осуждён лишь год назад. До весны 1945 г. Шаламов находится на общих работах прииска «Спокойный», а весной его отправляют в «лесную» командировку Ягоднинского ОЛП (отдельного лагерного пункта). Так и проходит время: забой (то угольный, то золотой) – командировка – больница, и снова по кругу.

Летом 1945 г. ему крупно повезло. Он попадает в больницу на Беличьей к фельдшерам Андрею Пантюхову и Борису Лесняку и врачу Нине Савоевой. Они оставляют его в больнице культоргом. Осенью 1945 г. его отправляют в «командировку» к лесорубам на ключ «Алмазный», откуда он пытается совершить побег (во всяком случае его в этом обвиняют, заводят дело). Его отправляют в штрафной лагерь прииска «Джелгала», где он проводит зиму 1945-1946 гг. на общих работах. Весной 1946 г. он оказывается в Сусумане, в так называемой «малой зоне», также на общих работах. Летом Пантюхов направляет его в Магадан на фельдшерские курсы. Вернувшись, Шаламов работает в хирургическом отделении в больнице в пос. Левый берег. Здесь ему удалось задержаться до начала 1947 г. До самого освобождения он работает фельдшером – то на ключе «Дусканья», у лесорубов (с весны 1949 г. до лета 1950 г.), то в приёмном покое Центральной лагерной больницы (с лета 1950 г. до осени 1952 г.). 13 октября 1952 г. пришло освобождение. Согласно справке, полученной позже Шаламовым, он находился на горных работах 10 лет.

Всего на Колыме он провёл 16 лет 3 месяца, в том числе в лагерях 15 лет 2 месяца. Самыми тяжёлыми, по словам Б. Лесняка, было время на прииске «Партизан» (август 1937 г. – декабрь 1938 г.) и на прииске «Джелгала» (4 месяца 1943 г.).

Б. Лесняк рассказывал, что, попав в лагерную больницу, Шаламов при росте 180 см. весил 48 кг. Писатель О. Волков, отбывший 28 лет в лагерях (правда, не на Колыме, но всё же гораздо больше Шаламова), считал: «… перед тем, что перенёс колымчанин Шаламов за проведённые на Колыме 17 лет, меркнут испытания сонма зэков на островах Архипелага». Но и после освобождения Шаламов ещё год работает в пос. Кюбюма, на границе Хабаровского края и Якутии.

Встреча с семьёй состоялась в Москве 12 ноября. Они не виделись без малого 17 лет. Дочь выросла без отца. Жена без права на прописку жила в Москве, перебиваясь случайными заработками. Она писала мужу в лагерь (до ста писем в год), сохранила большую часть архива, но при встрече заявила: «Давай забудем всё (то есть тюрьму, лагерь, ссылку – М. Р.), поживём для себя». Он же забыть не мог и не хотел. Через день он уехал в Конаково, потом в Озерки Калининской области, устроился агентом по техническому снабжению на небольшом предприятии. Дочь во всех анкетах писала, что отец умер, а теперь оказалось – жив и судимость с него не снята. Словом, он понял: с семьёй придется расстаться. Разрыв он переживал тяжело. Так Шаламов, тянувшийся к общению, к людям, к жизни, оказался в одиночестве.

Реабилитации он дождался лишь в 1956 г. В том же году женился во второй раз – на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой (правда, этот брак был недолгим).

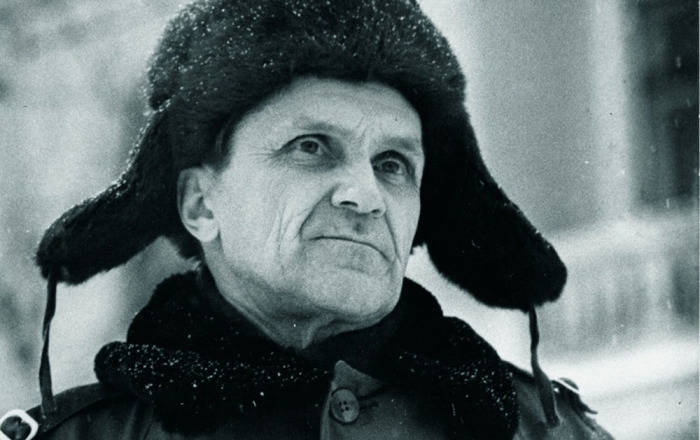

В 60-е гг. Шаламов стал резко терять слух, нарушилась координация движений. Его нетерпимость к чужому мнению, категоричность в суждениях и оценках дополнились замкнутостью, раздражительностью, недоверием ко всему и всем, подозрительностью. Появилась бессонница, пришла слепота. Его опекал Литературный фонд (хотя он отказался вступать в Союз советских писателей), он получал мизерную пенсию. Помощь товарищей, даже бывших лагерников категорически отвергал. В последние годы доверием пользовалась ставшая ему другом И. Сиротинская, ныне хранительница его фонда, комментатор и составитель его сборников рассказов, писем, воспоминаний.

При жизни Шаламова вышли три сборника его стихов – критика их не заметила. Слава Солженицына оглушила и больно ударила по писательскому самолюбию: он, Шаламов, раньше начинал!

В конце 60-х гг. за рубежом на немецком языке вышли два десятка его рассказов, затем они же – в переводе с немецкого! – на французском языке, с ошибкой в фамилии автора – во Франции. В 1972 г. вышел второй сборник рассказов – теперь их было уже 27 – на французском языке, но уже в переводе с русского. А на русском языке, как, впрочем, и издания на Родине, всё ещё не было. В 1972 г. Б. Полевой, главный редактор журнала «Юность», где изредка печатал стихи Шаламов, потребовал от автора отказаться от публикации «Колымских рассказов» за рубежом. Никого не интересовало, что эти публикации совершались без ведома автора, без разрешения, без выплаты гонорара. В том же году он был вынужден отказаться от автора.

Б. Лесняк утверждает, что письмо-отказ написано не Шаламовым: не его стиль. Другие поверили и отнеслись по-разному: «одни говорили: «он боялся», другие – даже – «у него была психика человека, которого били», Солженицын произнёс приговор: «Шаламов умер». И. Сиротинская вспоминает: он был в ярости. Сам Шаламов пишет: «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. 1-ое – другая история. 2-ое – полное равнодушие к судьбе. 3-е – безнадёжность перевода и, вообще, всё в границах языка… Смешно говорить что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому».

У него были основания злиться: ведь он задумал свои рассказы как циклы, а их печатали в «Новом журнале» (Нью-Йорк) Р. Гуля мелкими порциями, растянули на 10 лет, с 1966 по 1976 гг., использовали в США в политических целях, рассказы рассматривали как документальную иллюстрацию. Самоценности художественного мира Шаламова никто не замечал.

В 1978 г. «Колымские рассказы» изданы в Лондоне с предисловием М. Геллера. «Впервые на русском языке… Со всей возможной полнотой. Со всей возможной – в отсутствие автора – точностью, по рукописи, распространяющейся в самиздате». И. Сиротинская принесла ему это издание. «Он потрогал, подержал в руке. Нет, это было поздно. Поздно и мало».

«В 1978 г. он тяжело заболел. В 1979 г. Литфонд поселил его в пансионе для инвалидов и престарелых… Три года он жил в этом доме… в 244 комнате, слепой… Но диктовал стихи, душа жила в бедном, жалком теле». Был он человеком широкой эрудиции, с абсолютной памятью на жизненные впечатления и литературные тексты. Но по характеру, судя по воспоминаниям, в общении очень трудным: вспыльчивым, несговорчивым, в суждениях категоричным. Лагерь приучил его ненавидеть любую работу, связанную с физическими усилиями. При этом он до конца жизни трудился как писатель, добиваясь прекрасных результатов. Был он человеком страстным, шёл к цели, не размениваясь на мелочи, жертвуя всем, что мешало или не помогало добиваться намеченного. Он не отличался сентиментальностью, излишней деликатностью; в дружбу, рождённую в беде, в лагере, не верил. К славе относился ревниво. Лучшим своим созданием считал «Колымские рассказы». В жизни часто менял свои привязанности, суждения. Так, он разрушил добрые отношения с Н.Я. Мандельштам, с неприязнью относился к А. Солженицыну.

Кроме его рассказов, пристального внимания заслуживают его «Воспоминания» и письма. Литературное наследие Шаламова достойно изучения, оно несомненно дает понимание историко – культурных процессов, происходящих в нашей стране в 30-50-х годах прошлого века.

В Магадане помнят о выдающемся писателе. Здесь были изданы его «Колымские рассказы» и «Колымская тетрадь», сборник стихотворений, в колымском поселке Дебин в одном из помещений бывшей лагерной больницы организовали музей памяти В.Т. Шаламова, установили мемориальную доску.

Райзман Михаил Исумурович, кандидат филологических наук, СВГУ.

Автора одного из наиболее жестоких и беспощадных русских произведений о лагерной сталинской системе Варлама Шаламова часто называют колымским Вергилием. Ему удалось выжить после 20 страшных лет в самом страшном гулаговском краю и написать знаменитые «Колымские рассказы», по сей день будоражащие сознание читателя.

Шансов уцелеть на Колыме практически не было, но произошло чудо: истории из пыточных золотых забоев и ужасы Эльгена дошли до сегодняшних дней благодаря выжившему очевидцу Шаламову.

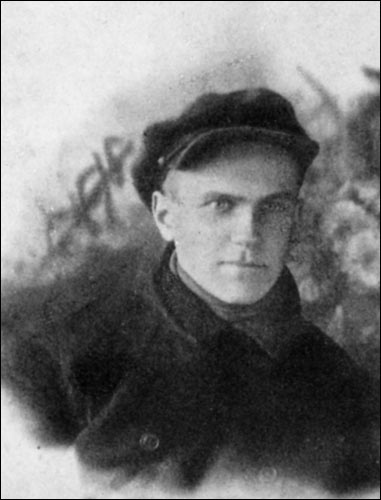

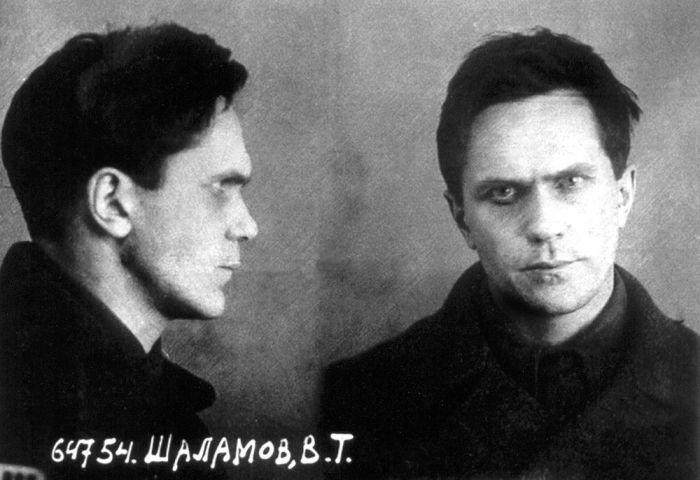

Шаламов во время первого ареста в 1929-м.

Варлам Шаламов рос в семье соборного священника, унаследовав от матери увлечение литературой. С детства в мальчике крепли убеждения, росла жажда справедливости и проявлялось стремление за неё бороться. Своим идеалом он выбрал народовольцев, героически боровшихся на страницах любимых книг против государственной машины.

Покинув родное село после окончания школы, юноша устроился на подмосковный кожевенный завод дубильщиком, позже поступил в МГУ на советское право. В это время литератор-активист и сблизился с университетскими троцкистами, поучаствовав в оппозиционном антисталинистском митинге к годовщине Октября.

Вскоре последовал первый арест. Под приговорной формулировкой «социально вредный элемент» ему присудили три года исправительно-трудовых лагерей. Шаламов отреагировал на это с гордостью, считая то испытание важным экзаменом для взглядов и убеждений.Срок юноша отбывал в лагере особого назначения на Северном Урале, где познакомился с первой женой Галей Гудзь.

Арестант 1937-го.

После освобождения в 1931 году Варлама Шаламова полностью восстановили в правах, и он даже успел поработать в редакции ведомственных журналов «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры». В те годы в Москве и был опубликован его первый рассказ. Но уже в следующем 1937 году последовал повторный арест «за контрреволюционную деятельность» и 5 лет очередных лагерей с физическими работами.

На этот раз все было куда мрачнее. Сначала Шаламов отбывал наказание в золотых магаданских приисках. Условия, в которых там пребывали заключенные, фактически рассчитывались на физическую ликвидацию человека. Варлам прошел через таежные переходы, часто его подкашивали болезни, в том числе тиф. А в 43-м его осудили снова, якобы за то, что назвал русским классиком Бунина. И все ужасы лагерей пошли по кругу.

Отчаявшись, писатель решился на побег. Но все закончилось его поимкой и размещением в штрафной зоне. Тут его жизнь оказалась под реальной угрозой. Спас от смерти Шаламова врач, направивший его из больницы на курсы фельдшеров. Так, при содействии неравнодушных товарищей Шаламов остался работать при больнице.

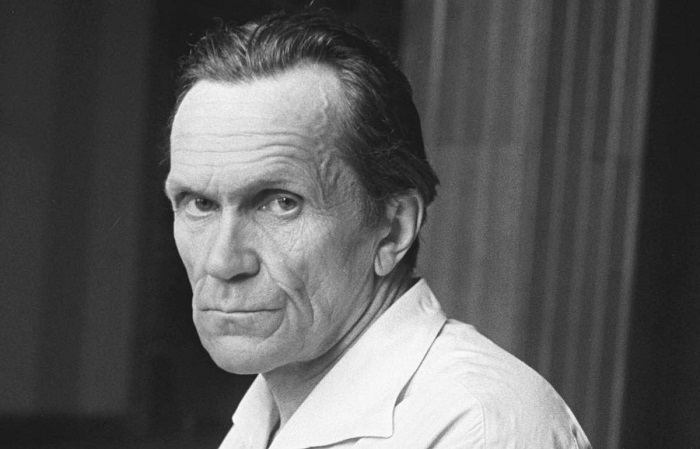

Уже нездоровый писатель. Вторая половина 60-х.

В 1951-м Шаламова освободили из лагеря, как отбывшего наказание. Но еще два года ему запрещалось покидать Колыму, откуда он уехал лишь в 1953-м. К тому моменту распалась его семья, а дочь Елена, не знавшая отца, и вовсе указывала всюду, что его нет в живых. Здоровье писателя было серьезно подорвано, мучили проблемы с почками. Ему не позволялось жить в Москве, поэтому вчерашнему зэку пришлось устроиться на торфоразработки в Калининской области. В этот период он начинает работу над материалом, составившим впоследствии «Колымские рассказы», ставшие главным трудом жизни Шаламова.

В 1956-м его реабилитируют за отсутствием состава преступления и дают право возвратиться в Москву. Шаламов женится во второй раз и устраивается работать корреспондентом «Москвы». Отдельным изданием на русском языке «Колымские рассказы» вышли в Лондоне, затем в Париже и в этот же период Нью-Йорке (на английском). Только теперь Шаламова настигла мировая известность.

Однако это повлекло за собой другие события. В феврале 1972-го в «Литературной газете» было опубликовано письмо авторства Варлама Шаламова, в котором, в частности, говорилось, что «проблематика Колымских рассказов давно снята жизнью». Основное содержание письма — протест против публикации его рассказов эмигрантскими изданиями . Но этот шаг был неоднозначно воспринят среди интеллигенции и трактовался как отречение Шаламова от прошлого. Многие предполагали, что он поддался давлению КГБ, и Шаламов потерял доверие лагерных друзей.

Варлам Шаламов и Галина Гудзь.

Параллельно со всеми неурядицами на профессиональном фронте у Шаламова прогрессировало заболевание центральной нервной системы. Он очень изменился внешне, постоянно терял сознание, лишился зрения и слуха. Его бросила жена, и вскоре ему понадобилось срочное психиатрическое лечение.

В 1979-м в тяжелом состоянии писателя поместили в закрытое заведение для инвалидов и стариков. Здесь он будто бы ощутил себя снова узником, и воспринял это место как тюрьму с насильственной изоляцией. Будучи серьезно больным, Варлам Тихонович написал свою прощальную подборку стихотворений «Неизвестный солдат». На родине писателю так и не удалось увидеть свои напечатанные рассказы.

17 января 1982-го Шаламов умер от развившегося крупозного воспаления легких после перевода из дома престарелых в лечебницу для безнадежных психохроников. Союз писателей отрекся от него, и гражданская панихида не состоялась.

Первая подборка «Колымских рассказов» в Советском Союзе вышла лишь к 1988 году. С тех пор популярное собрание не единожды переиздавалось как отдельной книгой, так и в составе однотомников. Неожиданно удачно сложилась и судьба произведений Шаламова в киноиндустрии: в 2007 году мини-сериал «Завещание Ленина», основанный на его рассказах, удостоился награды «Золотой орел», а в настоящее время идут съемки фильма «Сентенция» о последних днях жизни писателя.

источник

1. Шаламов распространял не Письмо к Съезду, а фальшивое «секретное дополнение» к Письму к съезду. Хотя, что характерно, распространение секретных материалов, уж коли они засекречены официальным решением, есть уголовное преступление в любом случае. В США он бы сходу получил лет 30 минимум.

2. Особое совешание безусловно традиционный для России судбный орган. Существующий со времен Петра Первого.

Что касается «мечтаю ли я?» — Сказку про мужика и медведя — «кому вершки, кому корешки» — знаете? — Отвечаю: все зависит от ситуации. Тут нет универсального ответа на все времена.

Если существованию страны ничего не угоражает, чрезвычайные органы не нужны и вредны. Если же для существования стран есть серьезная угроза — чрезвычайные органы были, есть и будут всегда. В этом случае, они необходимы и полезны. И, естественно, любой человек с оппозиционными взглядами в период угрожающей для страны существованием — да, безусловный мерзавец. Шаламов — мерзавец. Ибо, всем кроме идиотов, было известно,, что с 1918 года до продолжения мировой войны не более 20 лет, а в 1927 году у страны было 90 танков при полной невозможности их выпускать из-за общей индустриальной отсталости и аграрного характера страны. Работать в такой ситуации против страны — это — если не глупость, то подлость.

3. Сталин институт воров в законе уничтожил. Но речь не о том. Не надо передергивать. «Политический Шаламов» ни разу не пытался пойти защищать страну, хотя известны сотни политических, кто шел добровольцами на фронт. И не только «политические», НО ДАЖЕ И ВОРЫ.

А ваше передергивание сказанного мною говорит больше о вас, чем о власти.

Попутно замечу: ошибочная во многом, — но не полностью! — идея о социальной близости уголовников и пролетариев, — это идея глубоко ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ.

Логика философского гуманизма утверждала и утвержает, что людей делает уголовниками НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ. И это безусловная правда. Частное подтверждение тому — Макаренко, делавший из уголовников — академиков.

Проблема лишь в том, что несправедливостью общества социального угнетения дело не ограничивается.

Просто это не единственный фактор, хотя и один из ведущих.

В реальности, в любом обществе есть определенный процент психопатов.

Те же представители антерграунда, педерасты, наркоманы, основная масса «белоленточных» (в широком смысле) психов — вот они реально социально близки с уголовниками в благополучном, например, советском, обществе. Это, если угодно, «недоуголовники».

Что же до опоры на воров в законе, на них-то как раз опираются либералы, Чубайс и иже с ним. Поинтересуйтесь Маневичем и тамбовскими. А в сталинском СССР их старались перевоспитать и сделать полезными членами общества… Что характерно, иногда удавалось.

Edited at 2013-02-24 14:25 (UTC)