Заяц в русских народных сказках представляет положительного героя, но изображается двояко. В одних повествований это жертва, слабый и беспомощный герой, который всего боится. В других он выступает как ловкий хитрец, который, несмотря на страх, способен к храбрым поступкам.

Заяц в русских народных сказках

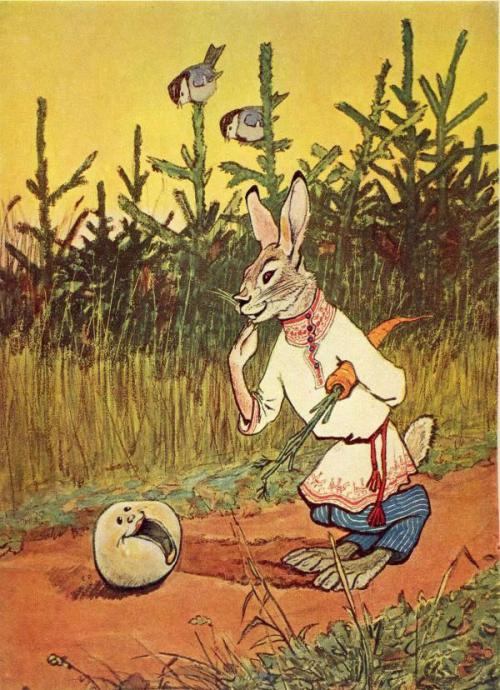

Русская народная сказка: «Заяц-Хвастун»

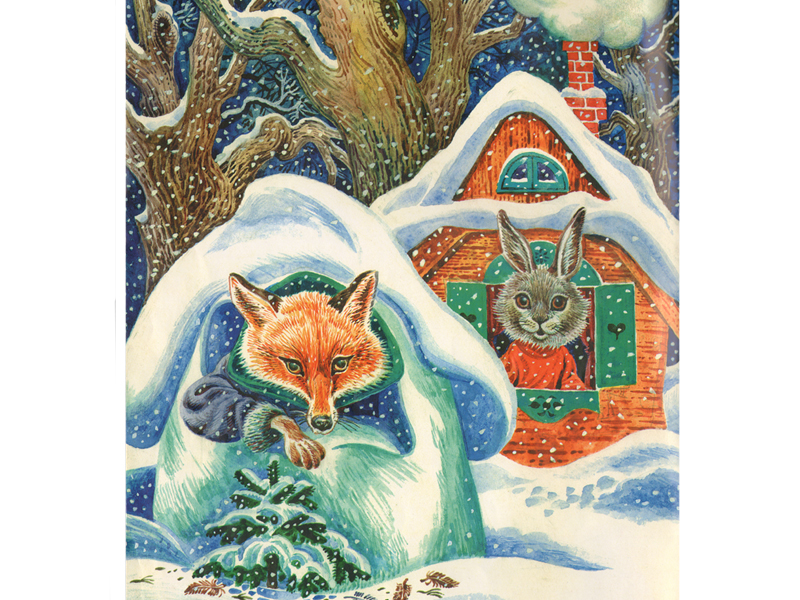

Русская народная сказка: «Зайкина избушка»

Русская народная сказка: «Мужик и заяц»

Русская народная сказка: «Волк и заяц»

Русская народная сказка: «Мороз и заяц»

Русская народная сказка: «Ёж и заяц»

Почему зайцу в сказках приписывают трусливость и проворность?

Заяц в природе питается капустой, корой деревьев и корнеплодами. Он абсолютно безобидный, пока ему ничего не угрожает. Но для хищных животных он является настоящим лакомством, поэтому заяц лишний раз прибегает к маскировке и бегу. От того, что его основные защитные реакции – скрываться и убегать, его посчитали трусливым. Но мнение людей со временем развеялось, когда они увидели, как зверь может постоять за себя в неминуемой схватке с хищником. При столкновении он может сильно ударить нападающего задними лапами и даже вспороть брюхо атакующего своими крепкими ногтями. Скорее всего, по этой причине образ зайца в сказках со временем поменялся, когда стереотипы сошли на нет.

Хитростью и ловкостью его наделили охотники, которые, по собственному опыту поймать зверя, знают, как тот умело может путать следы и прятаться.

Прозвище зайца в сказках

Зайца в сказках всегда называют с нежностью, в уменьшительно-ласкательной форме – Зайчик, Зайка, Зайчонок, делая акцент на миловидности и безобидности персонажа. Единственное более грубое прозвище, которое можно встретить в народных повествованиях – Косой. Есть несколько пояснений его возникновения:

- Во-первых, из-за особенности расположения глаз и его диапазону обзора. Из-за чего он всегда поворачивает голову, чтобы рассмотреть встречного своим боковым зрением.

- Во-вторых, заяц постоянно путает следы, двигаясь в разных направлениях, чтобы его не выследили хищники. Это умышленный маневр, а не просто неспособность двигаться прямо.

Ложное прозвище Зайчишка-трусишка тоже довольно просто объясняется. Дрожь его связана с постоянным мышечным напряжением. Это, так как и постоянное принюхивание, необходимо, чтобы быстро среагировать на опасность. То есть, по сути, он не боится, он просто в постоянной готовности. И, тем не менее, если он почует опасность, то сразу же убежит. Что в человеческом поведении расценивалось бы как трусость.

Но бег – это, и правда, одна из сильных сторон животного, особенно на коротких дистанциях. Поэтому не зря в сказках ему дали еще одно прозвище — Зайчик-побегайчик.

Образ зайца в народных сказках

В некоторых сказках о зайцах предполагают рассказ именно о животном. В них объясняется, почему у него губа раздвоена и шубка меняется (Например, «Снег и заяц»). А другие показывают на этом образе человеческие отношения, где под животным подразумевают доброго, но трусливого и беззащитного человека.

- «Зайчишка-трусишка» — демонстрирует трусливость, борьбу со страхом и смекалистость этого животного;

- «Заяц и медведь» — показывает доброту персонажа, его альтруизм, умение держать слово, ответственность. Вот такие вот положительные качества, которые преобладают над боязливостью.

- «Заяц-хваста» — в данной сказке смелость героя проявляется при необходимости помочь другим.

- «Лиса и заяц» — традиционная роль жертвы, беззащитного бедолаги, добротой которого пользуются негативные персонажи.

Сказки, в которых заяц хитрец и храбрец, в основном имеют авторство. Но произведение пришлось по духу простому народу и стало частью фольклора.

На днях Петербургский Институт русской литературы РАН, в ответ на критику научных институтов Минкультом, объявил о намерении провести конференцию «Философия зайца». Мы вспомнили 7 русских зайцев, которые, без сомнения, достойны внимания ученых.

Заяц – животное не менее русское, чем, скажем, медведь. Он входит в нашу жизнь с самого детства, являясь героем многочисленных народных сказок. Это его постоянно обижают, хотят съесть, выгоняют из дома и подвергают прочим издевательствам. Как правило, заяц труслив, слаб, и надеяться может только на заступничество других зверей. Впрочем, иногда он показывает себя с неожиданной стороны. Например, в одной из заветных сказок, собранных Афанасьевым, заяц наделен не только хитростью, но и недюжинной «мужской силой».

Вообще-то, по древнейшим народным представлениям заяц, отнюдь, не такой положительный персонаж, каким он видится нам сегодня. Заяц – животное, наделенное не только особой эротической силой, но и обладающее демоническими свойствами. Заячий хвост – верный признак ведьмы. Существовали поверья, что заяц создан чертом и находится у него в услужении. Если женщине снится пойманный заяц – это к беременности и рождению сына. Также сны о зайце могли предвещать женитьбу. Образ зайца нередко возникал в свадебных обрядах. На севере существовал обряд подношения «заюшки» жениху. «Заюшка перво делали из носового платка. Вот только насадят на него бускув, бусиринок всяких светлых. Вот поставят на стол. Заюшко засыплют прениками суропными. Да там сколько денег дают. А заюшка-то жоних возьмет себе». Исследователи полагают, что «свадебный заюшка» символизировал невестину волю, которая отдавалась во владение жениху.

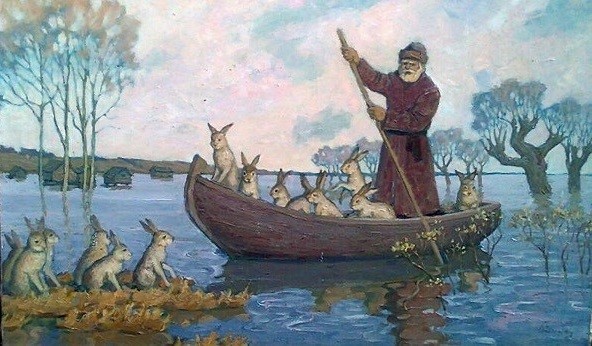

История, рассказанная Некрасовым в поэме «Дедушка Мазай и зайцы», давно воспринимается нами как народная. Добродушный охотник, спасший десятки «косых» от паводка, представляется образцом народной мудрости и милосердия.

В лодке поехал — их много с реки

К нам в половодье весной нагоняет, —

Еду, ловлю их. Вода прибывает.

Вижу один островок небольшой —

Зайцы на нем собралися гурьбой.

С каждой минутой вода подбиралась

К бедным зверькам; уж под ними осталось

Меньше аршина земли в ширину,

Меньше сажени в длину.

Тут я подъехал: лопочут ушами,

Сами ни с места; я взял одного,

Прочим скомандовал: прыгайте сами!

Прыгнули зайцы мои, — ничего!

Только уселась команда косая,

Весь островочек пропал под водой.

» То-то! — сказал я, — не спорьте со мной!

Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»

Пожалуй, самый популярный советский мультфильм «Ну, погоди» полностью построен на противостоянии Волка и Зайца. Если Волк представляет собой классического советского хулигана, постоянно дымящего сигаретой и склонного к асоциальному поведению, то Заяц, напротив, герой положительный и достойный подражания. Он не пьет, не курит, занимается самими разными видами спорта, посещает культурные мероприятия. Заяц – идеальный советский гражданин, который, несмотря на все пакости, учиняемые Волком, остается победителем, милосердно относящимся к своему заблудшему товарищу.

Не одно поколение советских и российских детей завершало свой день просмотром телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Конечно, без зайца не обошлось и здесь. Спокойный, покладистый, рассудительный заяц Степашка – еще одно советское переосмысление народного образа. Такого зверя без раздумий приняли бы в октябрята. Между прочим, за время существования передачи, в ней использовалось почти два десятка кукольных персонажей, однако лицом программы стали самые яркие: Хрюша, Филя и Степашка.

А уж этим зайцем бывали многие. Кому не случалось бесплатно проехаться в троллейбусе или электричке? Образ зайца – хитрого, изворотливого, испытывающего страх, что его вот-вот обнаружат, отлично передает состояние безбилетного пассажира. Можно даже классиков вспомнить:

«Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75% уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и… всё что хотите, одним словом!» (А.П. Чехов, «В вагоне»)

Один из самых популярных фильмов советского кинематографа, конечно, не мог обойтись без зайцев. «Песня про зайцев» — вещает со сцены Горбунков (в исполнении Юрия Никулина) и начинает собственно петь: «В темно-синем лесу…». Эта песня уже давно обрела народный статус. История про зайцев из страшного темно-синего леса вошла в плоть и кровь русского народа, и подсказывает единственно верный путь преодоления собственного страха: «дело есть у нас – в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву». Вот такой он и есть – настоящий русский заяц:

«А нам все равно, а нам все равно,

Станем мы храбрей и отважней льва.

Устоим хоть раз в самый жуткий час —

Все напасти нам станут трын-трава».

Александр Славич

7 главных фактов о кремлевских звездах

Зайчик-побегайчик в сказках и в природе

25 октября 2022

15171

Заяц – часто встречающийся персонаж русских народных сказок о животных. Но там он почти всегда зовется Зайчиком или Зайкой. И почти всегда кто-то его до смерти пугает, обижает, грозится съесть. Еще одно имя зайца ‒ Косой, что также увязывается с его трусостью. В советское время к его характеру добавляется склонность к хвастовству: «заяц-хвастунишка» пытается всех убедить, что никого не боится.

Наш сказочный заяц совершенно не похож на своего английского родича Мартовского зайца, склонного к эксцентричному поведению.

О том, что в реальном, «биологическом» зайце позволило наделить его таким характером, рассказывает Сергей Хрибар, старший научный сотрудник Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева.

Можно ли говорить о зайце как о трусливом животном?

Трусость – это, скорее, человеческая черта характера. Но зоопсихология – наука относительно молодая, а люди склонны приписывать животным то, что свойственно им самим.

Как ведет себя заяц в естественных условиях? Чтобы не попасть в зубы хищнику, заяц затаивается, а если хищник его все-таки обнаружил, резко срывается с места и бежит. Человека, который прячется от опасности, могут считать трусливым. Альтернативное поведение – встретить опасность лицом к лицу, «в бою». Эти стереотипы тоже можно обсуждать, выяснять их историю.

Но с точки зрения природы поведение зайца предельно рационально. Он умеет хорошо маскироваться – поэтому и затаивается. И так, между прочим, обеспечивает выживание своему потомству. Он очень быстро бегает на коротких дистанциях, поэтому для него есть смысл спасаться бегством. Так ведут себя многие травоядные. Например, лани, олени. Вспомните цикл сказок Феликса Зальтена про олененка Бемби. Там зайцы с оленями в добрых отношениях. Они друг друга считают «своими». Конечно, это сказка, и она идеологизирует эти отношения: мол, олени и зайцы «дружат», потому что ни те ни другие никого не убивают.

Но вообще-то реальный заяц – не такое уж маленькое и слабенькое животное. Длина его тела – 60-70 см. А если он встанет на задние лапы, то его «рост» может достигать и 80 см. Это – без учета длины ушей. У него на передних и задних лапах есть когти, и он способен в некоторых случаях дать отпор хищнику. Если заяц стоит, он будет бить передними лапами. Если он опрокинулся на спину, будет бить задними лапами, которые у него намного сильнее передних. Он может даже распороть брюхо лисе. Поэтому не всегда лиса решается напасть на зайца.

Распространенное представление о том, что заяц «постоянно дрожит от страха», связано с особенностями его обоняния. Обоняние у зайцев очень острое, и они постоянно нюхают воздух: не появился ли поблизости хищник, нет ли где рядом подходящей еды. Когда заяц принюхивается, он быстро-быстро шевелит носом, и от этого у него шевелится еще и верхняя губа. Со стороны это может выглядеть так, будто заяц дрожит.

Еще одно «популярное» заблуждение касается заячьего «косоглазия». Глаза у зайца расположены не как у человека, а по разные стороны головы. И смотрит заяц иначе: у человека поля зрения разных глаз пересекаются, и в мозгу возникает единый образ. А у зайца поля зрения не пересекаются. У него каждый глаз «видит свое». Точно так же смотрят на мир лошади, овцы, коровы, козы, мыши, белки и многие другие звери. Они тоже могли бы считаться «косыми». Собственно, о лошади часто так и говорят, что она «косит глазом».

Вообще заяц, как и любое другое животное, ‒ существо невероятно интересное. Ну а то, что, читая сказки, дети сочувствуют зайцу и жалеют его, ‒ это хорошо. Возможно, когда-нибудь они увидят живого зайца и очень удивятся – настолько он будет отличаться от зайца сказочного. Но удивляться полезно.

Все главное на Папмамбуке

Подпишитесь на материалы «Папмамбука» – и каждую неделю вы будете узнавать интересное

о книгах, их создателях и читающих детях.

Характеристика зайца в русских народных сказках. Животные в русских народных сказках

Положительные персонажи-животные в русских народных сказках

Животные персонажи русских народных сказок представляют собой целую галерею разнообразных характеров. Конечно, все эти персонажи метафорически отражают мир людей – их действия, страхи слабых перед сильными, находчивость и доброту. В сказках о животных человек играет второстепенную роль или отсутствует вовсе. Стоит отметить, что характеристика животных в сказке отличается склонностью к типизации образа, то есть героя ярко выделяет какое-то одно качество, присущее человеку. Например, заяц всегда трусливый, а кот олицетворяет справедливость. В русских сказках положительные персонажи-животные представлены очень широко. Они всегда одерживают верх благодаря своему уму и находчивости.

Часто кот в сказках открыто демонстрирует свой игривый нрав, во многих сюжетах оказывается разбойником или даже воришкой. Но вместе с тем отличает кота справедливость и живой изворотливый ум. Благодаря своему красноречию он выходит из любых затруднительных ситуаций, помогает обиженным, защищает своих друзей. Причем явной силой кот не обладает, истинная сила его – в слове. Мудрые речи кота могут нагнать страху на животных во много раз крупнее него. Например, в сказке «Кот и лиса» кот называет сам себя Воеводой и заставляет трепетать даже таких сильных животных персонажей как медведь и волк. Ещё можно вспомнить сказку «Кот – серый лоб, козел да баран», в которой кот со своими друзьями ловко обманывают волков.

Петух в сказках предстает перед нами в двух ипостасях. Во многих сказочных сюжетах петух изображается легкомысленным и весьма самоуверенным. Иногда он проявляет непослушание, нарушает какой-либо запрет и в результате оказывается украденным. Как в сказке «Петушок – золотой гребешок» — петуха крадет лиса, а его друзья приходят герою на выручку. Это ипостась слабого героя, однако, есть и другая сторона. Петух в сказках выступает мудрым помощником своих друзей или людей, как было в сказках «Петух и жерновцы» и «Лиса и заяц». Он проявляет себя как истинно бесстрашные и сильные положительные персонажи русских сказок.

Заяц – герой слабый, но хитрый. Он часто выступает олицетворением трусости, тем не менее, благодаря своей ловкости и находчивости он с легкостью выходит из затруднительных положений. Например, в сказке «Заяц-хваста» герой помогает спасти ворону. Очевидная эволюция образа зайца в сказках: сначала он представляется нам символом трусости и боязливости («Лиса и заяц»), но по ходу повествования мы видим, как этот трусливый герой преображается. Он может перехитрить даже волка и спасти своих друзей.

Ёж в сказке – животный персонаж умный и осторожный. Он выражает доброту и дружелюбие, и зачастую мирит между собой животных персонажей, разрешает их спор, находит справедливость. В сказках порой объясняется появление у ежа колючек, с помощью которых он может не только защищаться, но противостоять более крупным животным. О нём может даже идти богатырская слава (сказка «Ёж»).

Мышь в сказках трудолюбивая и добрая, хоть и часто подчеркивается, что «в голове мышиной мозгу меньше горошины». Она часто выступает спасительницей, и награду за это просит совсем не большую – только ложечку каши, например. Мышь часто помогает людям – носит воду в сказке «У страха глаза велики» и может даже спасти жизнь («Дочь и падчерица»). Это сильный животный персонаж, который порой имеет решающее значение в развитии сюжета сказки — и репку помогает вытащить («Репка»), и делает совсем уж невозможное и непосильное людям – разбивает золотое яичко («Курочка»). Несмотря на свой малый размер, роль мыши в сказках оказывается весьма значительной.

Персонажи-животные в русских народных сказках

Персонажи-животные в русских народных сказках

Сказки о животных – самая древняя группа сказок, в основе которых лежат тотемистические и анимистические культы. Эти сказки связаны с архаическими мирами, в которых животные персонажи стояли у истоков творения мира. В дошедших до нас сюжетах эти мифологические элементы переосмыслены иначе. Сказка показывает, что раньше люди пытались объяснить явления, происходящие в природе, и испытывали священный трепет перед животными, символизирующими силу. Так появились отрицательные персонажи русских сказок. Каждому этому герою свойственен свой индивидуальный характер и только ему присущие черты. Характеристика животных в сказке включает в себя несколько ярко выраженных персонажей, олицетворяющих силу и хитрость, злобу и грубую силу.

Читать еще: Новый уйгурский театр. Уйгурский театр и драматургия Уйгурский театр музыкальной комедии в Алматы: экскурс в историю

В животном мире сказок существует особый тип героя – трикстер, плут и обманщик. Лиса в сказках выступает главным трикстером. Это устойчивый образ, в котором доминирует хитрость, склонность к обману и уловкам. Лиса пойдет на всё, чтобы получить своё – будет притворяться слабой и беспомощной, пускать в ход всё своё обаяние и красноречие. В русских сказках трикстеру противопоставляется персонаж-простак. Им может быть волк, которого лиса с успехом одурачивает, петух («Кот, петух и лиса»), или слабый заяц, которого она выгоняет из своей избы («Лиса и заяц»). Первоначально в мифе именно его необычное поведение способствовало сотворению мира и обретению знания. В отличие от мифа, лиса-трикстер часто наказывается за свои проделки, особенно, когда она нападает на слабых беспомощных героев. Например, Лиса в сказке «Лисичка со скалочкой» спасается бегством и прячется в нору.

Волк в сказках традиционно олицетворяет собой жадность и злобу. Его часто изображают глупым, поэтому его часто одурачивают персонажи сказок похитрее, например, Лиса. Противопоставление этих двух сильных животных характеров встречается во многих сказочных сюжетах, и почти во всех волк, являясь недогадливым и недальновидным, снова и снова дает себя обмануть. Однако, в древних культурах образ волка ассоциировался со смертью, поэтому в сказках этот животный персонаж зачастую кого-то съедает («Волк и семеро козлят») или нарушает спокойную жизнь животных («Зимовье зверей»). Но в итоге добрые сказочные персонажи русских сказок всегда обманывают или побеждают волка. Например, волк в сказке «Лисичка-сестричка и волк» остается без хвоста.

Медведь в сказках представляет собой воплощение грубой силы. Иногда он свиреп, иногда – наивен и добр. Будучи хозяином леса, он обладает властью над другими животными, но, тем не менее, характером отличается простоватым. Наличие физической силы у данного животного персонажа практически исключает ум – медведь в сказках глуп и оказывается одурачен слабыми животными. Можно увидеть параллель образа медведя с образом богатых помещиков во время крепостного права. Поэтому люди и другие животные, символизирующие в сказках свободный и хитрый русский народ, часто пытаются обхитрить и одурачить медведя. Например, медведь остается ни с чем (сказка «Мужик и медведь») или вовсе оказывается съеденным толпой народа («Медведь — липовая нога»). В некоторых сказках медведь ленив, спокоен и очень ценит свой покой. Также встречаются сказки, в которых медведь проявляет себя как добрый животный персонаж, помогающий людям. Например, медведь одаривает подарками Машу, выступая, тем самым, символом добрых сил природы, которые любят трудолюбие и честность.

Заяц — сказочный персонаж

Заяц в русских народных сказках представляет положительного героя, но изображается двояко. В одних повествований это жертва, слабый и беспомощный герой, который всего боится. В других он выступает как ловкий хитрец, который, несмотря на страх, способен к храбрым поступкам.

Заяц в русских народных сказках

Почему зайцу в сказках приписывают трусливость и проворность?

Заяц в природе питается капустой, корой деревьев и корнеплодами. Он абсолютно безобидный, пока ему ничего не угрожает. Но для хищных животных он является настоящим лакомством, поэтому заяц лишний раз прибегает к маскировке и бегу. От того, что его основные защитные реакции – скрываться и убегать, его посчитали трусливым. Но мнение людей со временем развеялось, когда они увидели, как зверь может постоять за себя в неминуемой схватке с хищником. При столкновении он может сильно ударить нападающего задними лапами и даже вспороть брюхо атакующего своими крепкими ногтями. Скорее всего, по этой причине образ зайца в сказках со временем поменялся, когда стереотипы сошли на нет.

Хитростью и ловкостью его наделили охотники, которые, по собственному опыту поймать зверя, знают, как тот умело может путать следы и прятаться.

Читать еще: «Воспитание чувств», Гюстав Флобер. Гюстав флобер — воспитание чувств Сюжет романа «Воспитание чувств», Флобер Гюстав

Прозвище зайца в сказках

Зайца в сказках всегда называют с нежностью, в уменьшительно-ласкательной форме – Зайчик, Зайка, Зайчонок, делая акцент на миловидности и безобидности персонажа. Единственное более грубое прозвище, которое можно встретить в народных повествованиях – Косой. Есть несколько пояснений его возникновения:

- Во-первых, из-за особенности расположения глаз и его диапазону обзора. Из-за чего он всегда поворачивает голову, чтобы рассмотреть встречного своим боковым зрением.

- Во-вторых, заяц постоянно путает следы, двигаясь в разных направлениях, чтобы его не выследили хищники. Это умышленный маневр, а не просто неспособность двигаться прямо.

Ложное прозвище Зайчишка-трусишка тоже довольно просто объясняется. Дрожь его связана с постоянным мышечным напряжением. Это, так как и постоянное принюхивание, необходимо, чтобы быстро среагировать на опасность. То есть, по сути, он не боится, он просто в постоянной готовности. И, тем не менее, если он почует опасность, то сразу же убежит. Что в человеческом поведении расценивалось бы как трусость.

Но бег – это, и правда, одна из сильных сторон животного, особенно на коротких дистанциях. Поэтому не зря в сказках ему дали еще одно прозвище — Зайчик-побегайчик.

Образ зайца в народных сказках

В некоторых сказках о зайцах предполагают рассказ именно о животном. В них объясняется, почему у него губа раздвоена и шубка меняется (Например, «Снег и заяц»). А другие показывают на этом образе человеческие отношения, где под животным подразумевают доброго, но трусливого и беззащитного человека.

- «Зайчишка-трусишка» — демонстрирует трусливость, борьбу со страхом и смекалистость этого животного;

- «Заяц и медведь» — показывает доброту персонажа, его альтруизм, умение держать слово, ответственность. Вот такие вот положительные качества, которые преобладают над боязливостью.

- «Заяц-хваста» — в данной сказке смелость героя проявляется при необходимости помочь другим.

- «Лиса и заяц» — традиционная роль жертвы, беззащитного бедолаги, добротой которого пользуются негативные персонажи.

Сказки, в которых заяц хитрец и храбрец, в основном имеют авторство. Но произведение пришлось по духу простому народу и стало частью фольклора.

Животные в русских народных сказках

Роль животных в русском народном творчестве крайне велика и разнообразна. Почти во всех сказках фигурируют те или иные звери. Среди них можно выделить лису, медведя, волка, зайца, ежа, сороку и прочих. С помощью этих хорошо известных ярких персонажей взрослые рассказывают своим детям о том, что такое хорошо, а что-плохо. Первые сказки в истории появились задолго до изобретения книг и письменности и передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Потому они и называются народными. Рассмотрим самых популярных животных, фигурирующих в сказках, и сравним, насколько совпадают их «сказочные» характеристики с их описанием в реальной жизни.

«Лисичка-сестричка», «Лиса-при беседе краса», «Лиса Патрикеевна», Лисафья, Лисица–кумушка – так ласково называют Лису в русских народных сказках. Эта рыжая плутовка, безусловно, является излюбленным персонажем во все времена. И неизменно она хитра, умна, сообразительна, расчетлива, злопамятна и коварна. Так, лишь она смогла обхитрить и съесть бедного Колобка, провести глупого волка, у которого хвост примерз к проруби, и даже обмануть мужика, притворившись мертвой. Главная идея этих сказок – рассказать детям о том, что в жизни важна не сила, а хитрость. Несмотря на это, лиса — все-же отрицательный персонаж. В некоторых сказках, мирным зверушкам, пострадавшим от этой рыжей плутовки, приходится очень потрудиться, чтобы перехитрить и проучить саму Лису.

Но так ли хитра и умна лиса на самом деле? Немецкий зоолог Альфред Брем в своей книге «Жизнь животных» утверждает, что хитрость лисы в русских сказках сильно преувеличена, а вот ум волка – напротив, недооценен. В остальном же, реальная обыкновенная лисица во многом схожа со «сказочной»: рыжая шерсть, красивый пушистый хвост, лиса нередко охотится на зайца или наведывается в близлежащие курятники.

«Медведь косолапый», «Михаил Потапыч» или просто Мишка по своей популярности, не отстает от Лисы. Этот персонаж часто представлен в сказке, как ленивый, толстый и неуклюжий. Большой и косолапый, он медлительный, глупый и опасный. Часто он угрожает слабому своей силой, но в конечном счете всегда проигрывает, потому что важна не сила, а быстрота, ловкость и ум – таков смысл сказок с участием Мишки. Самые популярные сказки – «Три медведя», «Маша и Медведь», «Вершки и Корешки». Однако, в реальной жизни, бурый медведь не настолько и медлителен, как это можно предположить. Он может очень быстро бегать и, кроме того, особой глупостью не отличается. В остальном же, его «сказочный» образ имеет с ним много общих черт: он действительно, большой, опасный и немного косолапый: при ходьбе его носки смотрят немного внутрь, а пятки – наружу.

Читать еще: Анимашки с днем рождения роднуля. Гифки «С днем рождения» женщине. Красивые gif анимации

«Зайчик-Побегайчик», «Зайчишка-Трусишка» или «Косой» — тоже очень распространенный герой русских сказок. Его главная черта – трусость. В некоторых сказках Заяц представлен как трусливый, но в то же время хвастливый, задиристый и глупый герой, а в каких-то – наоборот, как в меру осторожный и умный лесной зверь.

Например, в сказке «Зайчишка-Хвастунишка» или «У страха глаза велики», трусость Зайца высмеивается, главная идея этих сказок – нужно быть всегда смелым. В то же время, в сказке «Заюшкина избушка», Зайчик предстает перед нами положительным персонажем, который нуждается в поддержке и защите.

В реальной жизни, заяц, как и его «сказочный» персонаж, длинноух, быстр, проворен, осторожен и внимателен. Благодаря особому положению глаз, заяц может смотреть не только вперед, но и назад. Во время погони, заяц может «скосить» глаз, чтобы рассчитать расстояние до своего преследователя. За такую способность, заяц и был прозван Косым. Главный враг зайца, как и в сказках, – лиса.

«Серый волк – зубами щекл», «Волк-волчище – из-под куста хватыш», «Волк-дурень» представляется в большинстве случаев как отрицательный персонаж, глупый, злой, голодный и опасный. Но, в большинстве случаев, он настолько глуп, что, в конце концов, остается ни с чем. Например, «сказка о Лисе и Волке» или «Волк и семеро козлят». В этих сказках, волк является воплощением зла, и главный посыл для детей – что добро всегда побеждает зло. Тем не менее, в некоторых сказках волк предстает перед нами как мудрый и верный друг человека, готовый всегда прийти на помощь, примером тому служит сказка «Иван-Царевич, жар-птица и Серый Волк».

В реальной жизни, волк, действительно, может быть крайне опасным. Нередко он голоден и блуждает по лесу в поисках пищи. Но его ум крайне недооценен. Волк – умное и организованное животное, в волчьей стае прослеживается четкая структура и дисциплина. Волки создают невероятно крепкие пары, их союзы прочны, а сами волки – настоящее олицетворение верности и любви друг к другу. Прирученный волк и в самом деле может стать верным и преданным другом для человека.

Колючий Ежик – издавна предстает перед нами в образе доброго сообразительного старичка, умудренного жизнью. Несмотря на свой небольшой рост и маленькие ножки, он всегда выходит победителем благодаря своему неординарному уму и хитрости. Так, например, в сказке «Заяц и Еж», — ежик обхитрил и уморил бедного Зайца, с которым они якобы бежали наперегонки, а в сказке «Палочка-выручалочка», Ежик учил Зайца разным жизненным премудростям, объясняя, что для выживания нужно прежде всего думать головой.

В реальной жизни, Еж не отличается выдающимся умом, но и не глуп. При опасности, еж сворачивается в колючий клубок, что делает его недоступным для хищников, как и заявлено в сказках.

Эта яркая и необычная птица – нередкий персонаж русских сказок. Обычно она предстает перед читателем в образе говорливой бабушки, которая спешит разнести сплетни по всему лесу. Оказывается, этому факту есть свое «природное» объяснение. При виде охотников, пожаловавших в лес, взволнованный крик сороки, напоминающий звук трещотки, разносится по всему лесу, предупреждая об опасности не только птиц, но и всех остальных лесных жителей.

В русских народных сказках нередко фигурируют животные. Наиболее частыми персонажами являются лесные звери, домашние животные встречаются реже, да и то лишь во второстепенных ролях. Однако, реальные животные не всегда обладают теми чертами, которые были им дарованы в сказках. Скорее всего, эти образы служат людям для того, чтобы рассказать детям о человеческом мире и взаимоотношениях между людьми, наделенными теми или иными качествами. Животные же случат людям собирательными образами для упрощения описания персонажей.

Заяц — сказочный персонаж

Заяц в русских народных сказках представляет положительного героя, но изображается двояко. В одних повествований это жертва, слабый и беспомощный герой, который всего боится. В других он выступает как ловкий хитрец, который, несмотря на страх, способен к храбрым поступкам.

Заяц в русских народных сказках

Почему зайцу в сказках приписывают трусливость и проворность?

Заяц в природе питается капустой, корой деревьев и корнеплодами. Он абсолютно безобидный, пока ему ничего не угрожает. Но для хищных животных он является настоящим лакомством, поэтому заяц лишний раз прибегает к маскировке и бегу. От того, что его основные защитные реакции – скрываться и убегать, его посчитали трусливым. Но мнение людей со временем развеялось, когда они увидели, как зверь может постоять за себя в неминуемой схватке с хищником. При столкновении он может сильно ударить нападающего задними лапами и даже вспороть брюхо атакующего своими крепкими ногтями. Скорее всего, по этой причине образ зайца в сказках со временем поменялся, когда стереотипы сошли на нет.

Хитростью и ловкостью его наделили охотники, которые, по собственному опыту поймать зверя, знают, как тот умело может путать следы и прятаться.

Прозвище зайца в сказках

Зайца в сказках всегда называют с нежностью, в уменьшительно-ласкательной форме – Зайчик, Зайка, Зайчонок, делая акцент на миловидности и безобидности персонажа. Единственное более грубое прозвище, которое можно встретить в народных повествованиях – Косой. Есть несколько пояснений его возникновения:

- Во-первых, из-за особенности расположения глаз и его диапазону обзора. Из-за чего он всегда поворачивает голову, чтобы рассмотреть встречного своим боковым зрением.

- Во-вторых, заяц постоянно путает следы, двигаясь в разных направлениях, чтобы его не выследили хищники. Это умышленный маневр, а не просто неспособность двигаться прямо.

Ложное прозвище Зайчишка-трусишка тоже довольно просто объясняется. Дрожь его связана с постоянным мышечным напряжением. Это, так как и постоянное принюхивание, необходимо, чтобы быстро среагировать на опасность. То есть, по сути, он не боится, он просто в постоянной готовности. И, тем не менее, если он почует опасность, то сразу же убежит. Что в человеческом поведении расценивалось бы как трусость.

Но бег – это, и правда, одна из сильных сторон животного, особенно на коротких дистанциях. Поэтому не зря в сказках ему дали еще одно прозвище — Зайчик-побегайчик.

Образ зайца в народных сказках

В некоторых сказках о зайцах предполагают рассказ именно о животном. В них объясняется, почему у него губа раздвоена и шубка меняется (Например, «Снег и заяц»). А другие показывают на этом образе человеческие отношения, где под животным подразумевают доброго, но трусливого и беззащитного человека.

- «Зайчишка-трусишка» — демонстрирует трусливость, борьбу со страхом и смекалистость этого животного;

- «Заяц и медведь» — показывает доброту персонажа, его альтруизм, умение держать слово, ответственность. Вот такие вот положительные качества, которые преобладают над боязливостью.

- «Заяц-хваста» — в данной сказке смелость героя проявляется при необходимости помочь другим.

- «Лиса и заяц» — традиционная роль жертвы, беззащитного бедолаги, добротой которого пользуются негативные персонажи.

Сказки, в которых заяц хитрец и храбрец, в основном имеют авторство. Но произведение пришлось по духу простому народу и стало частью фольклора.

источники:

https://mariya-timohina.ru/vse-stati/harakteristika-zajtsa-v-russkih-narodnyh-skazkah-zhivotnye-v-russkih-narodnyh-skazkah.html

https://schci.ru/zayac.html

Это своего рода предположение о том, что представляет из себя образ зайца в славянских сказках.

Мы привыкли воспринимать зайца как воплощение трусости, в сказках о животных он выступает как слабое, трусливое существо, которое обижают (чаще лиса). Поэтому представить, что он является олицетворением злых сил, довольно трудно.

Начну сразу со сказки «Невеста зайчика». Сказка эта есть как в русских сборниках, так и в сборнике братьев Гримм, но последнее не должно удивлять: знаменитые собиратели сказок не делали различия между собственно немецкими и историями прочих народов, они собирали фольклор на территории, где жили и русские переселенцы.

«Жила-была женщина со своей дочкой, и был у нее прекрасный огород, и росла на том огороде капуста. Но повадился туда ходить зайчик и к зиме поел всю капусту. Вот и говорит мать дочке:

— Ступай на огород и прогони зайчика.

И говорит девушка, зайчику:

— Прочь, прочь, зайчик, а то ты этак всю капусту поешь!

А зайчик ей и говорит:

— Девушка, иди сюда, садись ко мне на мой заячий хвостик и поедем вместе со мной в заячью избушку.

А девушка не соглашается. На другой день приходит зайчик опять и ест капусту. Говорит мать дочке:

— Ступай на огород да прогони зайчика.

Говорит девушка зайчику:

— Пш-пш, зайчишка, этак ты всю капусту поешь!

А зайчик говорит:

— Девушка, иди сюда, садись ко мне на заячий хвостик и поедем вместе со мной в заячью избушку.

А девушка не соглашается. Приходит зайчик и на третий день и ест капусту. Вот мать и говорит своей дочке:

— Ступай на огород да прогони зайчика.

Девушка говорит:

— Пш-пш, зайчишка, этак ты всю капусту поешь!

А зайчик ей отвечает:

— Девушка, иди сюда, садись ко мне на заячий хвостик и поедем вместе со мной в мою заячью избушку.

Села девушка на заячий хвостик, — и повез ее зайчик далеко-далеко в свою избушку. Говорит он девушке:

— Ну, а теперь навари зеленой капусты и проса, а я пойду звать гостей к нам на свадьбу.

Вот собрались все гости свадебные. (А кто же были у них поезжане? Я тебе расскажу это, как сказывал мне о том другой человек: были там всякие зайцы; ворон был вместо попа, чтоб обвенчать молодых, лиса — за причетника, а алтарь был под самою радугой.)

Но девушка пригорюнилась, что была она среди них одна-одинешенька.

А тут приходит зайчик и говорит:

— Отворися, отоприся, веселятся гости свадебные!

А невеста молчит и плачет. Зайчик ушел; потом приходит опять и говорит:

— Отворися, отоприся, есть хотят гости свадебные!

А невеста все молчит да плачет. Зайчик уходит и опять приходит и говорит:

— Отворися, отоприся, гости свадебные уж заждалися!

А невеста молчит, и зайчик уходит. Сделала она тогда из соломы чучело, нарядила его в свое платье, дала ему в руку поварешку и посадила к котлу с просом, а сама ушла к матери.

Приходит опять зайчик и говорит:

— Отворися, отоприся, — отворяет дверь да как ударит чучело по голове, — у того и чепец с головы свалился. Увидал тогда зайчик, что это не его невеста, и ушел грустный и печальный.

В данном случае сказка основана на брачных обрядах и связи зайца с брачной символикой, что логично: заяц — животное, известное своей плодовитостью.

На турьем роге из Чёрной могилы* в числе прочих изображений есть также изображение двух зайцев. Они входят в состав первого сюжета центральной композиции: ястреб хочет утащить стремительно улепётывающего зайца, рядом снова изображён заяц, скачущий в обратном направлении. Предполагается, что художник хотел изобразить не двух, а одного зверька, но в разных положениях, в таком случае получалось, что заяц ускакал от ястреба, но его подстерегает волк. Сразу поясню: есть основательная версия, согласной которой на роге изображена сказка о Кощее, и животные — это те самые сказочные звери, которые всегда служат Ивану-царевичу в сказках, особенно в сказке про Кощея. Смерть Кощея заключена в табуированном звере — зайце, две попытки поймать его провалились, третья принадлежит герою, но на роге она ещё не осуществлена.

*(Толкование изображение на роге дано исследователем Рыбаковым Б.А., я основываюсь на его описании, но в настоящее время современные специалисты высказывают негативную оценку трактовке Рыбакова. Тем не менее, алтернативные трактовки сюжета изображения мне найти не удалось, поэтому привожу эту в единственном варианте).

В сказках смерть Кощея укрыта в яйце, которое является миниатюрной версией мира, ведь славяне верили, что мир — это яйцо. Затем в утке, которая, опять же, согласно легендам, сотворила землю (уточка нырнула в океан и достала землю со дна в клюве), а следом в зайце, который воплощает в себе «нечистое» начало, и в этом выражается гармония. То есть, мы утка, как доброе начало, и заяц, как начало злое. Вместе с тем заяц воплощает и мужское начало, и в таком контексте мы видим уточку как основу женской сути, и зайца, как основу мужской сути, а, затем, яйцо, как, собственно, образ новой жизни. И, наконец, Смерть, которая заключена в жизни, то бишь в яйце.

В этом смысле сказка о Кащее — это самая фантастически закодированная сказка, это иносказательный рассказ о самой жизни, её рождении, её круговороте.

Теперь вернёмся к отрицательной стороне: как упоминалось, заяц воплощает в себе и тёмные стороны, он нечистое животное, принадлежащее к Неблагим сущностям (термин взят из описание ирландских и английских сказочных духов), недружелюбным по отношению к человеку.

Заяц считался нечистым животным, он олицетворял недобрые силы. Почему — другой вопрос, но даже в более поздних поверьях считалось, что леший может превращаться в зайца, а если охотник встретил в лесу старого зайца, то уж тот наверняка леший. Таким образом, заяц или является сам лешим, или служит ему.

В поверьях славян заяц часто сливается с образом чёрта, выступая слугой или помощником (тут произошёл перенос при принятии христианства, когда все лешие, водяные и прочие духи скопом стали считаться нечистью дьявольской, соответственно, прислуживающий лешему заяц стал приспешником чёрта).

Заяц был связан с миром мёртвых: нередки истории, в которых умерший принимал облик зайца. Здесь опять можно вспомнить сказку о Кащее и о хранящемся в зверях яйце: в такой трактовке Смерть лежит в Жизни (яйце), затем следует Утка — жизнь, а за ней Заяц — снова Смерть. И всё это на Дубе, то есть, на Мировом древе, на 12-ти цепях (как 12 месяцев), на острове Буяне, который является центром мира, и, по сути, Камнем-Алатырём.

Заяц, перебегающий дорогу (всё равно, считают ли его чёртом, лешим, или просто нечистым) всегда означает беду.

Табуированным животным заяц был именно по причине демонической его природы, в пищу зайчатину употреблять запрещалось.

Аналогичное восприятие этого животного характерно и для других народов, что доказывает древность представления.

Основная причина, по которой заяц считается опасным зверем, думаю, связана с его принадлежности к миру мёртвых. Загробный мир запретен для живых, туда попадают в сказках в виде исключения, преодолевая испытания и опасности. Живым не место среди мёртвых.

К сожалению, я не смогла найти объяснение, почему заяц стал воплощать тёмные начала в сознании людей. Подозреваю, что поверье уходит корнями в очень глубокую древность, но, не имея каких-то оснований или источников, я могу только строить догадки, что увлекательно, но, без подкрепления каким-то данными, увы, бесполезно.

*«Чёрная могила» — курган Древней Руси конца X века в Чернигове. Местное предание приписывало его князю Чёрному, легендарному основателю Чернигова. Входит в государственный историко-архитектурный заповедник «Чернигов Древний». Курган был раскопан в 1872 — 1873 годах Д. Я. Самоквасовым

Заяц — во многом неразгаданный персонаж мирового фольклора. В русских сказках он нередко — беззащитный персонаж, имеющий достаточно скромный мифологический ранг. (Хотя, сохранились поверия и с отрицательным знаком: считалось, что заяц, перебежавший дорогу, как черная кошка, знаменует беду.)

Не то в сказаниях других народов, где заяц подчас выступает в роли космотворящего существа. В поверьях североамериканских ирокезов он создает мир из воды, в легендах другого индейского племени — виннебаго — он соперничает с солнцем и ловит его в силки. У евразийских народов заяц, напротив, связан с луной.

*** Символика солнца и луны превратилась в мировом фольклоре в мифологемы «золота» и «серебра». В народном миропредставлении они, как правило, сопрягались, сосуществуя в составе некоторого целостного единства. Так, многочисленные космизированные герои и героини русских сказок, у которых «по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», как раз и символизируют такую символизированную солнечную и лунную символику. Возможно, в далеком гиперборейском прошлом носители этих качеств были обычными солярно-лунными божествами.

У литовцев-язычников вплоть до введения христианства был даже заячий бог, о чем упоминается в Ипатьевской летописи. Нельзя также сбрасывать со счетов и тот факт, что заяц единственный персонаж устного народного творчества, на который было перенесено название самого русского народа: речь идет о зайце-русаке.

В русском фольклорном образе Зайца сохранились также смутные воспоминания о временах ещё более далеких — гиперборейских. Так, в невинной детской считалочке, которую наверняка знают многие, первоначально был заложен жизненно важный мировоззренческий смысл.

— Заяц серый [или белый], куда бегал?

— В лес зеленый…

— Что там делал?

— Лыко драл…

— Куда клал?

— Под колоду…

— Кто украл?

— Родион *…

— Выйди вон!…

*** Родион — одновременно и понятное, и непонятное имя. Хотя оно и включено в христианские святцы, его происхождение явно нехристианское и дохристианское. В славянском языческом пантеоне был и бог Род, и богини рожаницы — покровительницы рожениц и новорожденных младенцев. Попытка вывести русское из греческого rodon — «роза» приемлема лишь в случае признания единого лексического и смыслового источника обоих понятий.

Однако в более архаичных вариантах этой детской считалки, записанных фольклористами ещё в XIX веке, нередко значится не «заяц серый», а «Заяц-Месяц»! Что сие означает? А вот что: указанная мифологема, отождествляющая зайца и месяц (луну), содержится в самых древнейших пластах культуры разных народов мира. Согласно архаичным космогоническим представлениям, пятна на луне изображают зайца, которого бог оживил после самосожжения. По ведийско-индуистской традиции, этот первобог и владыка ведийского пантеона — Индра. Соблюдая законы гостеприимства, заяц, чтобы накормить пришедшего к нему божественного громовержца, приготовил из самого себя жаркое. Бог Индра по достоинству оценил акт этого самопожертвования и поместил зайца на лунном диске. Почему и одно из названий луны на санскрите — «шашанка», то есть «имеющая знак зайца».

В Монголии и Китае бытовали такие же предания. Так, китайские даосы говорили, что лунные пятна — это «заяц, который топчет в ступе снадобье для приготовления напитка бессмертия, а кто хочет отведать божественный напиток, может отправляться хоть сейчас на луну».

Поверье о «лунном» зайце было настолько распространено в Китае, что сделалось популярнейшим изобразительным сюжетом. Даже на халатах высших сановников и богдыханов вышивали шелком месяц с зайцем, сидящих под деревом.

При этом дерево было не чем иным, как вселенским «древом жизни», и символизировало долголетие и бессмертие. Эта древняя изобразительная традиция сохранилась и по сей день: сцена приготовления напитка богов и лунного зайца изображается на особых хлебцах или пряниках, которые выпекают во время ежегодных лунных праздников (выпеченные изделия так и именуются — «лунники»). Кстати, культура русских и китайских пряников (вплоть до создания резных пряничных досок), судя по всему, имеет общий источник происхождения.

Буддизм перенял и развил древнейшие ведийские и даосские поверья. Легенда о самосожжении зайца обросла дополнительными подробностями. В буддийской притче рассказывается, как однажды к жившим вместе лисице, обезьяне и зайцу пришел в гости под видом старика сам Повелитель неба и попросил накормить его. Лиса быстро поймала рыбу, обезьяна нарвала с дерева сладких плодов, и только заяц ничего не мог найти. Тогда-то он и бросился в печь, чтобы старик смог съесть его в жареном виде. Старик (а это оказался сам Будда в виде одного из своих многочисленных воплощений!), тронутый таким самопожертвованием, вынул зайца из печи и поместил на луне, дабы он вечно служил символом гостеприимства и милосердия.

Так вот она откуда — русская считалочка с Зайцем-Месяцем…

Космические функции зайца и его былое могущество просматриваются и в древнейшем индоарийском сборнике басен и притч, известном под санскритским названием «Панчатантра» (дословно — «Пятикнижие»; почти как в Ветхом Завете, только совсем про другое).

Например, по всему миру и среди разных народов распространена сказка-притча о Льве, которого более мудрый Заяц заставил прыгнуть в колодец, чтобы расправиться с собственным отражением в воде. Хотя самая ранняя из дошедших письменных версий знаменитейшего литературного памятника относится не ранее чем к III веку н.э.* , в его основе, вне всякого сомнения, лежат устные рассказы, бытовавшие в арийской среде в течение многих тысячелетий, начиная с той гиперборейской эпохи, когда арии ещё жили на Севере.

*** «Панчатантра» была переведена сначала на персидский, а затем — и на арабский язык под названием «Калила и Димна» (по имени шакалов, действующих в книге). Дословный перевод имен этих шакалов — Прямодушный и Лукавый — послужил основой для последующих переводов на другие языки и, в частности, — на греческий. Византийские списки древнего памятника под названием «Стефанит и Ихнилат» получили хождение по всему православному миру, включая и древнерусские переводы, благодаря которым книга стала одним из любимейших чтений наших пращуров. На европейские языки басни древних ариев переводились опосредованно — через древнееврейский перевод с арабского. Многие сюжеты «Панчатантры» на протяжении веков вдохновляли поэтов-баснописцев, а один из них превратился чуть ли не в народную русскую сказку: это — обработанная Всеволодом Гаршиным притча о лягушке-путешественнице (с той, однако, разницей, что в древнеиндийском первоисточнике действует не лягушка, а черепаха).

Отсюда сами собой напрашиваются некоторые предположения и аналогии. Они как раз касаются «лунного зайца» — мифологемы, включенной в виде сказки в «Панчатантру».

Древнеиндийская притча о «лунном зайце» достаточно длинна. Суть её заключается в том, что хитрый заяц Виджайя (что в переводе с санскрита означает Победитель) решил проучить слонов, которые ходили на водопой к Лунному озеру и постоянно растаптывали множество зайцев и разрушали их жилища. Виджайя отправился к Царю слонов и объявил, что он послан самой Луной и является её полномочным представителем. Ночное светило оскорблено поведением слонов и велит им оставить в покое Лунное озеро. Чтобы доказать свое всесилие, заяц попросил Царя слонов подвигать хоботом по озерной глади.

В результате вода в озере всколыхнулась, отраженный диск луны задвигался взад и вперед в потревоженной воде, и в волнах вместо одного отражения луны появилось не менее тысячи. Царь слонов не на шутку испугался. Как далее повествуется в «Панчатантре»:

« И, повернув ему [ зайцу ], Царь слонов, с поникшими ушами и склоненной к земле головой, умилостивил блаженную Луну поклонами и затем снова сказал Виджайе: — «Дорогой! Исполни мою просьбу и всегда склоняй блаженную Луну на милость ко мне, а я больше не приду сюда ».

Спрашивается, могла ли подобная сказка появиться задолго раньше того, чем индоарии в своем долгом и многотрудном продвижении с Севера на Юг, наконец, не достигли полуострова Индостан (это случилось не ранее 3-го тысячелетия до н.э.), окончательно здесь не поселились? Ведь слоны на Севере отродясь не водились! Как сказать — не водились слоны, зато водились мамонты! Не о них ли шла речь в самом древнем и первоначальном варианте сказки?

Между прочим, в мировом фольклоре с зайцем связано множество сюжетов сексуального характера (что само по себе свидетельствует о древности подобных текстов или обрядовых традиций, ибо с принятием христианства всяческое языческое вольнодумство безжалостно искоренялось и жестоко каралось). Не является исключением и русское устное народное творчество. Об этом свидетельствует хотя бы такая девичья песня, в которой тотемный заяц призывается к соитию:

Заинька, серенький,

Да не ходи по сеням,

Не топай ногою.

Я лягу с тобою…

А вот и результат:

— Заюшка, с кем ты спал да ночевал?

— Спал я, спал я, пане мой,

Спал я, спал я, сердце мой [так!]

У Катюхе — на руке,

У Марюхе — на грудях,

А у Дуньки вдовиной — на всем животе…

В славянском обрядовом фольклоре многие свадебные и послесвадебные песни про зайца связаны с потерей девственности невестой. Фольклористы скрупулезно собрали, систематизировали и обобщили достаточно разнообразную «заячью» эротическую тематику и символику. Особенно популярна на Руси была записанная во множестве вариантов скабрезная сказка об участии зайца (правда, по большей части в качестве пассивного наблюдателя) в случке между медведем и женщиной. В некоторых областях вообще считали, что летом новорожденных детей приносит аист, а зимой — заяц.

В данной связи нельзя не отметить и тот бесспорный факт, что в ряде русских сказок заяц выступает как символ и олицетворение победы патриархата над матриархатом. Например, к таковым сюжетам вполне можно отнести известный фольклорный текст из сборника «Заветных сказок» А.Н.Афанасьева. В оригинале текст настолько изобилует непристойностями и нецензурной лексикой, что воспроизводить его просто рука не поднимается. Однако большинству русских читателей (в данном конкретном случае — зрителей) он известен по эпизоду из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В фильме эту сказку про лису и зайца князю Александру и другим дружинникам рассказывает кольчужный мастер Игнат перед самым Ледовым побоищем. Фабула притчи состоит в том, что заяц, спасаясь от лисы, проявил русскую смекалку и прыгнул так, что лиса намертво застряла между двумя березками. Вволю поиздевавшись над лисой на словах, заяц осуществил ритуальный акт возмездия — «нарушил её девичью честь» (как скромно говорится в фильме и на что в оригинале сказки народ не пожалел ни смачных красок, ни крепких выражений). Тем самым (если рассматривать весь эпизод с символической точки зрения) было продемонстрировано торжество патриархата над матриархатом.

В другой известной русской сказке о лисе, которая выгнала зайца из лубяной избушки, также содержится недвусмысленный намек на борьбу матриархата с патриархатом.

Здесь первоначально побеждает носительница матриархальной идеологии — лиса. Однако её наглое торжество и уверенность во вседозволенности временны. Заяц — носитель патриархальной идеологии — пытается отстоять свои права и добиться справедливости с помощью других (мужских же!) тотемов — быка, волка и медведя, но безуспешно. Только носитель новой солнцепоклонной идеологии — петух — сумел переломить ситуацию в пользу патриархальных ценностей и окончательно утвердить торжество патриархата над матриархатом.

Здесь традиционному женскому коварству, олицетворяемому лисой, противостоит патриархальное мужское братство в лице тотемов, которое в конце концов и побеждает.

В индоевропейской мифологии петух олицетворяет солнце. Коса на его плече в архаичном мировоззрении была атрибутом времени и смерти. Достаточно вспомнить символизирующие время аллегорические изображения бога Сатурна с косой на плече.

(по материалам работ В.Н.Дёмина)

http://www.liveinternet.ru/users/5671928/post346408129/