Ответ:

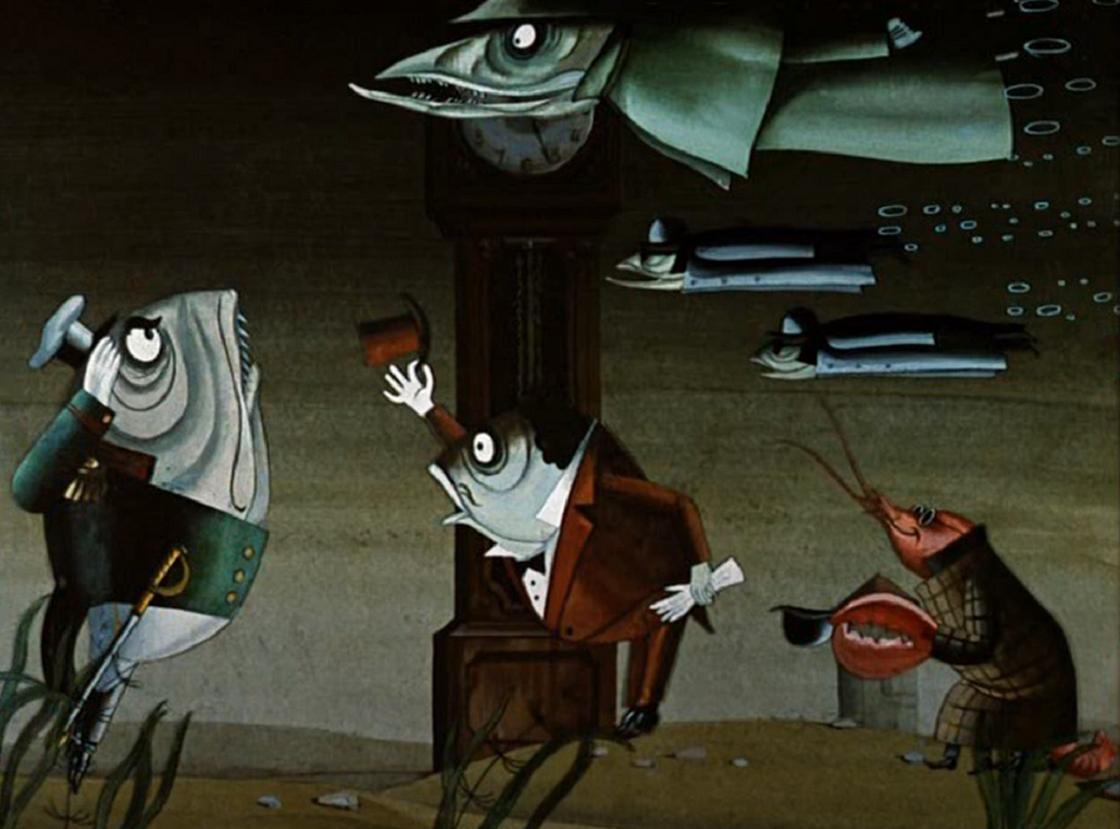

К образу пескаря Щедрин обращался еще задолго до появления этой сказки. Изображение чиновников-осетров и чиновников-пескарей можно встретить в “Губернских очерках”. Позднее в “Современной идиллии” появилась сцена суда над пескарем. Сказка “Премудрый пискарь” затрагивает проблемы “среднего класса”, интеллигенции и содержит критику малодушия и тактики выжидания, которые были характерны для определенной части современного писателю русского общества. Характеризуя пескаря, автор язвительно вводит слово “премудрый”. Приставка “пре-” выступает в значении приставки “пере-”: пескарь перемудрил. И уже в названии произведения читатель слышит авторскую иронию.

В экспозиции этой сказки Щедрин использует мотив отцовского наставления (вспомните заветы отцов, данные Молчалину, Чичикову). Напоминает ли завет старого пескаря “Пуще всего берегись уды” принципы “угождать всем” и “беречь копейку”? Отчасти. Их сближает тезис, лежащий в основе наставлений, — “прежде всего помни о себе”. Но завет пескаря-отца не столь агрессивен, нежели отцовские поучения, данные героям Грибоедова и Гоголя. Он отражает основную направленность обывательской философии, выраженной поговоркой вяленой воблы из одноименной сказки “уши выше лба не растут”. Пескарь проповедует принципы самосохранения и невмешательства в окружающую жизнь.Щедрин сопрягает в сказке сразу несколько повествовательных планов: реально-исторический (упоминание об умеренном либерализме и просвещенности пескаря), бытовой (описание подробностей повседневного существования его героя) и фантастический. Это позволяет решить многие художественные задачи, обусловленные особенностями сатирической типизации.

Финал сказки является логическим завершением развития действия. Конец пескаря неизвестен. И нет смысла искать ответ на вопрос, что с ним случилось. Герой поставил перед собой задачу прожить так, “чтоб никто не заметил”. И если в начале истории рыбы осуждали его, называя “остолопом”, “дураком”, “срамцом” и т.п., то потом они перестали его “замечать”. Его “не замеченное” никем исчезновение является закономерным итогом всей его жизни, к концу которой он осознал бессмысленность своего существования, но был бессилен что-либо изменить

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» – краткое изложение. Как правильно: пискарь или пескарь? Анализ: тема и проблематика. О чем писать в сочинении?

«Премудрый пискарь» — сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина, высмеивающая трусливых обывателей. Главный герой — пискарь, который всю жизнь только и делал, что прятался от опасностей. Пискарь считал себя очень умным, но в итоге прожил несчастливую и бесполезную жизнь в постоянном страхе.

Произведение входит в цикл «Сказки для детей изрядного возраста». Впервые опубликовано в 1883 году за границей.

Пескарь или пискарь?

Персонаж Салтыкова-Щедрина — пискарь, через букву «и». В сочинении лучше использовать именно этот авторский вариант, чтобы показать знакомство с текстом.

Название рыбы — пескарь, пишется через «е». Поэтому нередко и название щедринской сказки искажают, пишут «Премудрый пескарь». В некоторых изданиях для детей используется именно такое написание.

Полный текст и аудиокнига

Полный текст сказки «Премудрый пискарь» доступен в «Викитеке».

Аудиоверсию можно послушать на YouTube.

Краткое изложение

Отец пискаря однажды чуть не угодил в уху и завещал сыну: хочешь жить, всегда гляди в оба! Пискарь этот был «просвещенный, умеренно-либеральный». Он хорошо понимал, что кругом опасности. Жить нужно так, чтоб никто тебя не заметил, и умереть своей смертью, размышлял пискарь.

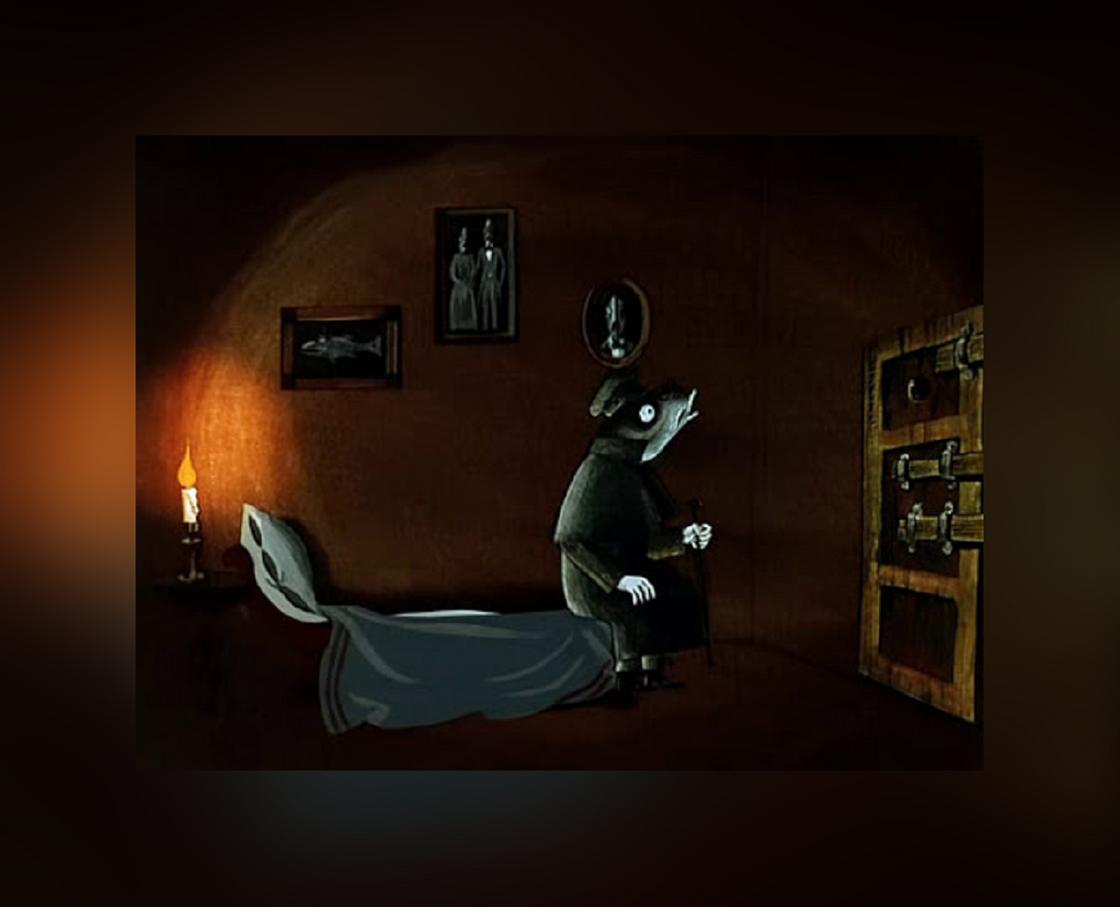

За год он выдолбил себе носом норку, куда мог поместиться только он сам. Весь день пискарь прятался в норе и дрожал от страха. За пропитанием он ненадолго выплывал лишь около полудня, когда вся рыба уже сыта, а при любой опасности пискарь прятался обратно. Лучше голодать, чем погибнуть, признавал он.

Каждый день пискарь недосыпал, недоедал и все время беспокоился, будет ли жив завтра. Иногда ему снилось, как он выигрывает в лотерею двести тысяч.

У норы пискаря поджидали то рак, то щука, но он не вылезал, дрожа от страха. Тем и спасался. И каждый раз после очередной победы восклицал: слава богу, жив!

Пискарь не женился, не завел детей. Это ведь в отцовские времена легко было прожить, «щуки были добрее», размышлял он. А сейчас-то уж не до семьи! Так и прожил пискарь сто с лишним лет: без друзей и родных, в вечном страхе.

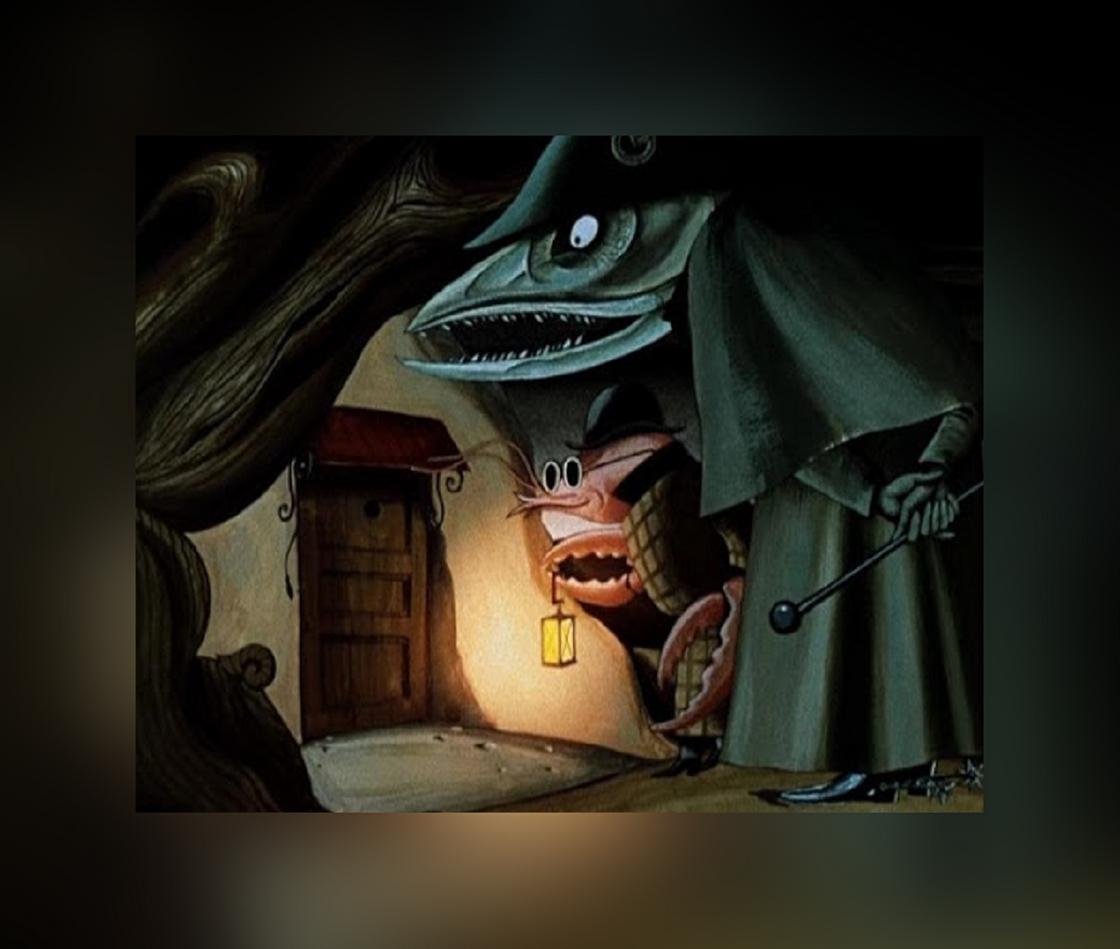

Под конец жизни даже щуки хвалили его за упорство: если бы все так жили, кругом была бы тишь да благодать! На самом деле, щуки надеялись с помощью этой лести выманить пискаря из норки. Но он на такие хитрости не поддался.

Наконец пришла пискарю пора помирать. Радовался он, что своей смертью умирает. Но думал о щучьих словах: а если бы и правда все жили точно так же? И понял речной житель, что в этом случае никаких пискарей бы не осталось.

Думал пискарь напоследок вылезти из норы да гордо проплыть по всей реке, но снова испугался. «Жил — дрожал, и умирал — дрожал». Да и премудрым его на самом деле никто не называл. Считали пискаря остолопом, который настоящую жизнь променял на сидение в норе.

С этими грустными мыслями пискарь заснул и снова видел сон про выигрышный билет на двести тысяч. И покуда спал, рыло его из норки высунулось. А после пискарь исчез без следа. То ли щука его схватила, то ли рак — непонятно. Вероятнее всего, он умер своей смертью. Потому что кому захочется есть старого и больного пискаря, да вдобавок еще и премудрого?

Анализ: о чем писать в сочинении

Тема сказки — страх, который делает жизнь бессмысленной и бесцельной. В сочинении можно написать о том, что автор сказки критикует своих трусливых современников и в то же время поднимает вечную проблему: зачем жить, если нет ничего, ради чего человек был бы готов рискнуть собой?

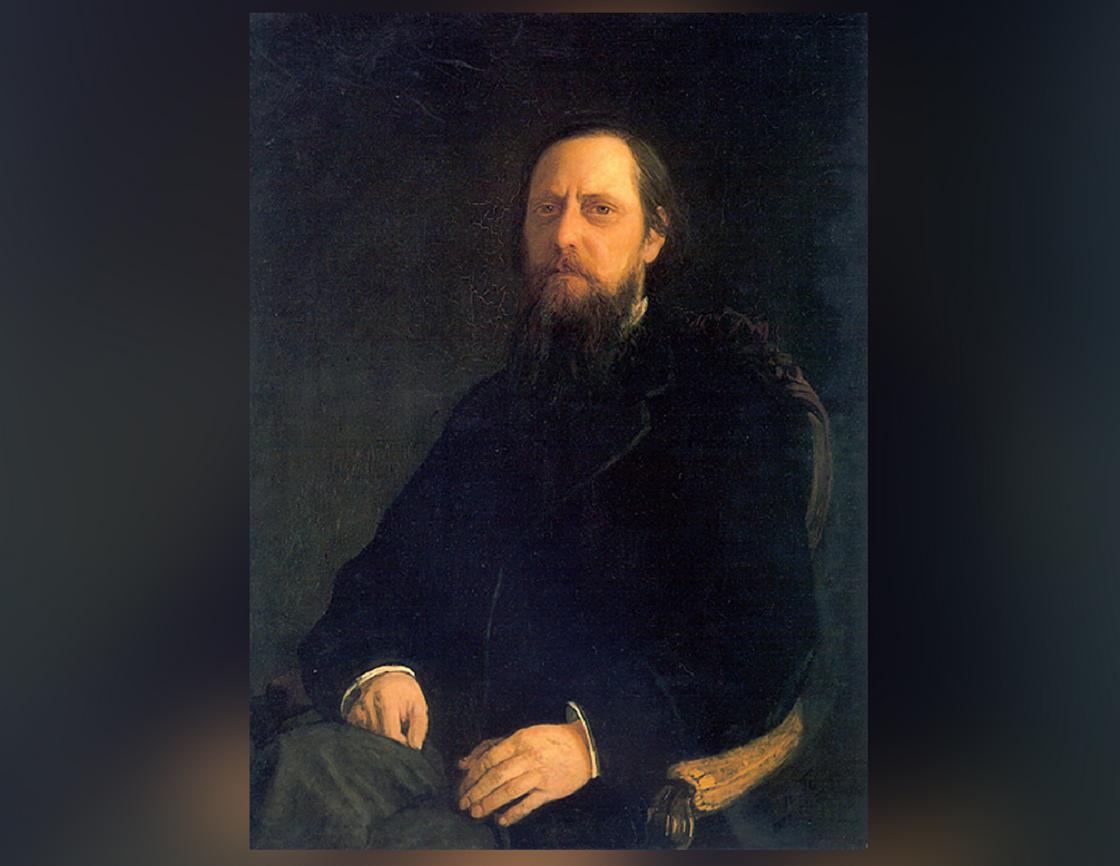

Произведение Салтыкова-Щедрина принято связывать с исторической ситуацией в России 1880-х годов. После того, как революционеры-народовольцы убили царя Александра II, власть унаследовал его сын Александр III. При новом императоре революционное подполье было разгромлено, ужесточена цензура, за любые проявления инакомыслия стали сурово наказывать. В те годы многие свободолюбивые интеллигенты решили, что лучше затаиться и не рисковать своим благополучием.

Именно таких людей Салтыков-Щедрин критикует эзоповым языком, изображая в виде «премудрой» рыбки, всю жизнь дрожащей в норе. А поскольку автор пишет, что пискарь был «умеренно-либеральный», сказку рассматривают в первую очередь как критику русских либералов: на словах они поддерживают свободу, но все время боятся и ничего не делают.

Однако нельзя сказать, что щедринская сказка — исключительно злободневные размышления о трусости русской интеллигенции. Писатель и спустя 150 лет заставляет задуматься о смысле жизни. Если жизнь — это лишь бесконечные попытки избежать смерти, то зачем жить? Умирать рано или поздно все равно придется. И тогда о каждом человеке будут судить по делам:

Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

Именно об этом Салтыков-Щедрин призывает читателя помнить, чтобы не прожить жизнь премудрого пискаря.

Ответ:

Мцыри- романтическая поэма Лермонтова. Сюжет произведения тесно связан с мыслями, стремлениями и переживаниями главного героя. Автор ищет своего идеального героя-борца и находит в образе Мцыри.

Юноша наделен характерными чертами романтического героя. Его пламенная натура, несчастная судьба и стремление к свободе являются отражением личности самого автора. Прежде всего Лермонтов обращает внимание на мир внутренних переживаний Мцыри, а не на обстоятельства его внешней жизни. О них кратко рассказывается читателю в небольшой второй главе. Мцыри попал в монастырь еще в детстве, когда ему было 6 лет. Русский генерал оставил больного пленника в монастыре на пути к Тифлису. Монахи воспитали его, научили своей вере и языку, но не сумели заставить забыть родную землю и заменить мальчику семью. Монастырь для него- это символ тюрьмы и неволи. Мцыри стремится увидеть родину, которой был лишен; взглянуть на родной аул; отыскать семью; познакомиться с тем миром, который находится за стенами монастыря.

Он говорит:

Давным-давно задумал я

Взглянуть на дальние поля,

Узнать, прекрасна ли земля,

Узнать, для воли иль тюрьмы

На этот свет родимся мы.

(Мцыри хочет «узнать, прекрасна ли земля/узнать,для воли иль тюрьмы/ на этот свет родимся мы».)

Убежав во время грозы, Мцыри впервые оказывается на воле. Состояние природы близко к состоянию души героя. Мцыри испытывает страх перед неизвестностью: «ни одна звезда не озаряла трудный путь». За ночью наступает утро, герой восхищается красотой и величием природы, чувствует себя ее частью. Теперь он видит «пышные поля, холмы, покрытые венцом дерев», «горные хребты, причудливые, как мечты». Эти картины вызывают в герое смутные воспоминания о родине. Пейзаж в поэме является не только фоном, окружающим героя, но и способом раскрытия его внутреннего мира. Многообразие и богатство пейзажа подчёркивают монотонность монастырской жизни. Мир свободной, дикой природы противопоставляется холоду стен монастыря. Для описания природы Лермонтов использует различные художественные средства, такие как сравнения(«я видел горные хребты, причудливые как мечты»), эпитеты( «Божий сад»), метафоры(«растений радужный наряд»), инверсии(«и вот в тени ночной врага почуял он»), аллитерации(« зрачки его недвижных глаз блеснули грозно»). Бой с барсом также играет важную роль в поэме , поскольку именно здесь проявляются внутренние и внешние силы героя. В этом бою Мцыри показан, который «быть бы мог в краю отцов/ Не из последних удальцов».

Пройдя множество испытаний, он так и не дошел до своего родного дома. Мцыри погибает, но благодарит судьбу за те прекрасные мгновения, которые она подарила ему на свободе, и понимает, что ради них и стоило рискнуть. «За несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я б рай и вечность променял»,- говорит Мцыри. Эпиграф «Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю» отражает сожаление не о побеге из монастыря, а о столь ранней смерти. «Мед» -это путь свободе, без которой жизнь Мцыри лишена смысла. Вся поэма представляет собой монолог-исповедь о трех днях, проведенных на воле. Чувства и переживания Мцыри описывает не автор, а сам герой. Задача такой композиции- постепенное раскрытие его внутреннего мира. Сначала герой говорит о своих затаенных думах и мечтах. «Душой дитя, судьбой монах», он был одержим страстью к свободе, жаждой жизни. И герой бросает вызов судьбе. Стремление к свободе- это именно то, ради этого стоит жить и преодолевать трудности. «Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого Мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение поэзии тени его собственной личности»,- писал В. Г Белинский.

Лермонтов, как и его герой, рос оторванным от родных. Мцыри еще ребенком увезли от его семьи. А Лермонтову с его родным отцом не давала видеться воспитывавшая его бабушка.

Смиренно и даже равнодушно выслушивает страстную исповедь Мцыри монах. Точно так же относятся к происходящему в стране современники Лермонтова.

Стремление к свободе ,сильная страстная натура, непонимание со стороны окружающего мира, любовь к жизни, жажда познать её в полной мере и ранняя смерть- черты, сближающие Лермонтова с его героем Мцыри. Живущий в период николаевской «эпохи безвременья», Лермонтов выступал против цензуры, запретов, казней, ссылок и деспотичной власти, лишающей человека свободы.

За что читатели так высоко ценят творчество писателя Михаила Салтыкова-Щедрина? Он обладал уникальным талантом — просто и по-детски рассуждал о сложных философских, политических, социальных проблемах. Наглядный пример — сказка «Премудрый пескарь». Кратко о сюжете произведения и его скрытом смысле расскажем далее.

«Премудрый пескарь»: краткое содержание

Общественная деятельность и политическая жизнь страны были глубоко интегрированы в судьбу писателя Салтыкова-Щедрина. Исторические события и процессы в обществе были главными мотивами его творчества. Может показаться, что в сказке «Премудрый пескарь» автор решил изменить себе и написал обычный детский рассказ.

Однако Салтыков-Щедрин мог похвастаться тонким чувством юмора и в то же время обостренным чувством справедливости. Он никогда не оставался в стороне от главных политических событий. И если копнуть глубже, становится очевидно: писатель сменил вовсе не тематику, а лишь форму повествования. Но прежде чем анализировать тайный смысл «Премудрого пескаря», предлагаем ознакомиться с кратким пересказом произведения:

Салтыков-Щедрин: «Премудрый пескарь» вкратце

Жил в реке мудрый пескарь. Его родители тоже были умны и умудрились дожить до старых лет. Перед смертью отец учил сына быть осторожным: избегать крупной рыбы и раков, а главное — людей. Старик было сам чуть не попался и не стал для них обедом. И решил мудрый пескарь: выдолбить себе крошечную нору, в которую мог бы попасть он один, и спрятаться там от всяких опасностей.

Целыми днями пескарь тихо сидел в своей норе. Выходил лишь ночью или после полудня, когда все хищники уже были сыты. Правда, и самому пескарю питаться было нечем. Но лучше уж голодная жизнь, чем смерть в сытости.

Однажды пескарю привиделся сон, будто он выиграл в лотерею. От сладких фантазий полголовы его вылезло наружу. А там то и дело подстерегала угроза — то щука, то рак. Проживая каждый новый день, пескарь премудрый радовался, что не был съеден.

Краткое содержание: премудрый пескарь и его сожаления

Живя в постоянном страхе, пескарь не завел ни семьи, ни друзей. Он вспоминал, как все было в его детстве: тогда хищники совсем мелкую рыбу не трогали, поэтому его отец еще мог позволить себе семью. А сейчас — совсем другое время.

Так пескарь прожил больше столетия:

- Не знал он ни любви, ни дружбы, ничего в жизни не попробовал.

- Перед смертью старик стал задумываться: жили бы все пескари так, как он, их род давно бы исчез.

Почувствовав себя бесполезным, старик уж было решил выйти из норы и проплыть по реке, но страх снова взял верх.

«Премудрый пескарь»: развязка истории

Рыбам, проплывающим мимо норы старика, не было до него дела. Никто не поинтересовался, как он так долго прожил, да и умным его не считали. Перед смертью пескарь снова увидел счастливый сон о лотерее. Но теперь он еще и стал больше, сам щук гоняет!

Во сне старик выпал из норы и пропал. Кто знает, что с ним произошло. Может, стал обедом для щуки. Но это вряд ли: кто захочет лакомиться стариком. Скорее всего, умер пескарь и всплыл на поверхность.

«Премудрый пескарь»: анализ произведения

На первый взгляд, Салтыков-Щедрин создал понятную и поучительную сказку для детей. Но это не совсем так. Автор спрятал в тексте глубокий посыл для взрослых и даже намекнул на политическую ситуацию в стране.

Подтекст произведения поможет раскрыть анализ. «Премудрый пескарь» — попытка писателя высказаться на запрещенные темы. Какие именно — рассмотрим далее:

История написания

Сказка «Премудрый пескарь» была написана зимой 1882–1883 гг. Она стала реакцией автора на происходящие в то время политические события:

- В начале 1880-х участники революционной организации «Народная воля» совершили убийство императора Александра II.

- Усилились преследования интеллигенции, участились аресты. Вместе с тем покушение на царя не вызвало народных волнений, на которые рассчитывали члены «Народной воли».

- Боясь за собственную безопасность и жизни, революционеры решили залечь на дно и прекратили активную деятельность.

Михаил Салтыков-Щедрин не разделял такой позиции, но и открыто осуждать «Народную волю» не мог. Свое мнение автор завуалированно высказал в новом произведении «Премудрый пескарь».

Учитывая остросоциальный сюжет сказки, ее не сразу пустили в печать:

- Сперва «Премудрого пескаря» опубликовали в Женеве — в газете «Общее дело», которую издавали эмигранты. Произведение поместили в раздел «Сказки для детей изрядного возраста», намекая, что именно взрослым будет интересно его прочесть.

- В России сказка увидела свет в 1884-м в журнале «Отечественные записки».

«Премудрый пескарь»: смысл

Несмотря на политический подтекст, который поймут те, кто знаком с историей России конца девятнадцатого века, сказка проста для восприятия и вполне может понравиться ребенку. Автор создал произведение таким образом, чтобы его могли по-своему интерпретировать и дети, и взрослые.

Вот какие поучительные идеи изложил писатель:

Жить — значит рисковать

В первую очередь «Премудрый пескарь» — это рассказ о жителях подводного мира. С помощью такой аллегории автор стремился донести младшему поколению мысль, что жизнь без риска и приключений скучна, и нужно смело преодолевать все препятствия, чтобы ею наслаждаться в полной мере.

Риск — форма самореализации личности

Более глубоко эта идея раскрывается в восприятии взрослого человека: отказ от полноценной жизни, своих идей и принципов из-за страха неудачи или боязни за свою безопасность может сделать человека еще более несчастным.

Вред чрезмерной родительской опеки

Помимо этого, автор раскрывает проблему отцов и детей. Небольшой эпизод, повествующий о родителях пескаря, показывает, как пагубно родительское воспитание может сказаться на будущем ребенка. Чрезмерная опека, попытки «загрузить» свой опыт в сознание нового поколения приводят не только к тому, что молодежь начинает страшиться реальной жизни, испытаний, но отказывается от полноты бытия и наслаждений.

Так, Салтыков-Щедрин коснулся философского вопроса о счастье и смысле жизни. Автор считает, что их суть не в количестве прожитых лет, а в простых человеческих вещах: дружбе, близких людях, развлечениях, любви.

«Премудрый пескарь»: жанр и композиция

Чтобы емко выразить свои идеи, Салтыков-Щедрин выбрал для «Премудрого пескаря» необычный жанр — сатирическая сказка. На это указывают особенности произведения:

- С одной стороны, в нем много фантастики. Автор использует аллегорические образы рыб, чтобы на их примере донести основную мысль.

- В то же время это пародийные образы, ведь изначально созданы, чтобы высмеять реальных политических фигур.

- Основной сатирический прием, который использует писатель, кроется в названии сказки. Салтыков-Щедрин не зря нарочито часто называет главного героя «премудрым». Этим он лишь подчеркивает его глупость и слепую самоуверенность.

Особенности композиции «Премудрого пескаря» автор подсмотрел в народных сказках. Он ведет повествование логично и последовательно:

- Произведение начинается с экспозиции. В ней читатель знакомится с главным героем пескарем, узнает о его родителях.

- Вступление плавно перетекает в завязку: отец-пескарь дает сыну наставления о том, как правильно жить.

- С развитием сюжета читатель узнает, как сложилась жизнь пескаря после смерти отца и матери. Постепенно герой приходит к осознанию, что жил напрасно.

- В развязке пескарь умирает.

Произведение заканчивается своеобразной моралью: пескарь, который более столетия вел трусливый, затворнический образ жизни, на старости лет никому не нужен, даже хищникам, которые так долго за ним охотились.

Рассказ не зря внесен в школьную программу: он поможет юным читателям задуматься о смысле жизни и выборе. Однако взрослым также удастся почерпнуть в нем мудрость. И, пожалуй, именно в этом и состоит уникальность творчества Михаила Салтыкова-Щедрина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1885108-premudryj-peskar-kratko-soderzanie-i-analiz/