0

Какой зачин в былине «Иван крестьянский сын и чудо-юдо»?

1 ответ:

0

0

Зачина легко определить по признакам. В зачине обязательно указывается место, в котором произойдут все основные события и перечисляются герои, с которых начнется действие. обычно зачин идет самым первым.

В былине «Иван крестьнский сын и чудо-юдо» зачин следующий

Читайте также

Былины нужно обязательно изучать, как и все то, что когда-нибудь было сделано человеческим разумом. Понять, как это делал человек, для чего и почему — вот основа изучения любой науки. На основе этого и движется прогресс. Изучение былин, поэтому важно с научной точки зрения.

Кроме того, былины интересны в историческом плане. Ведь былина — это отображение в иносказательной форме того, что когда-то было. Такой анализ помогает лучше оценить то, что происходило в те далекие времена, лучше понимать логику развития исторических процессов.

Былины — это наша история. Они неразрывно связаны с нашей культурой, являются ее истоками.

Интересны былины и в литературном плане. Былины созданы в определенном стиле. Это в каком-то плане является довольно эстетическим произведением. Чтение былин доставляет удовольствие тем людям, которые любят высокий стиль, что-то необыкновенное.

Изучая былины, школьник учится анализировать литературные произведения, понимать литературу как вид творчества.

На мой взгляд, смысл былины заключен в этой ее строчке:

Описанная в былине встреча двух богатырей интересна тем, что богатырь Святогор, известный своей силушкой и своими подвигами не в состоянии оказался ни догнать Микулу Селяниновича, ни сумку его поднять (кстати, вспомним другую былину о встречи Микулы с Вольгой, там целая дружина не могла вытащить из земли брошенную Микулой «сошку»). А все потому, что Микула в народных преданиях олицетворяет собой силу земли русской, ее плодородие и ее богатство. Самое ценное, что есть у народа — это его земля, она его кормит, а он (народ) ее защищает и готов сложить за нее свою «буйну голову».

Прочитаем внимательно былину, выпишем непонятные слова и попробуем объяснить их значение.

- Поедет во всю рысь: в русском языке есть такое наречие — рысью, оно означает двигаться с большой скоростью. В данном случае имеется в виду, что конь Сятогора никак не может догнать прохожего, потому что тот идет очень быстро, даже быстрее коня.

- ступою едет: словосочетание образовано от слова «ступать», что значит медленно, шажком ехать.

- сомножечко: скорее всего, диалектное слово, созвучно и синонимично со словом немножечко.

<h2>- здымать обема рукамы: устаревшие формы слов, сегодня мы бы сказали: поднять обеими руками.</h2>

Думаю, что данный фразеологизм означает чуть приподнять с земли, дословно — пропустить воздух под суму.

- здынуть: диалект, мы говорим — сдвинуть (с места).

- Предложение

я бы «перевела» так: как вас зовут, какое у вас имя и отчество.

- още: наверное, устаревшее ещё.

- поезжай… до розстани: розстань — так в старину называли перекресток, перепутье.

- Фразеологизм

мы уже встречали в сказке про серого волка, правда, он звучал немного по-другому: долы меж ног пропускает. Мы определили, что оно означает почти лететь, или ехать с бешеной скоростью.

- кораблики червленые. Слово «червленый» сегодня не употребляется, а раньше оно обозначало темно-красный цвет.

- приезжал невем: наречие от слова неведомый, неизвестный. Мы бы сегодня сказали — тайно.

Зачин — это начало сказки. В отличие от присказки, в нём сообщается о месте и/или времени действия, главных действующих лицах повествования. Зачин погружает слушателя/читателя в сказочную атмосферу и создаёт интригу, часто в нём используются традиционные формулировки. Вот и в сказке «Подземные царства» мы находим все элементы зачина:

Мы узнаём о времени действия и попадаем туда, где живут фантастические существа (лешие, ведьмы, русалки) и случается то, чего не может быть в реальной действительности (летают жареные куропатки), знакомимся с действующим лицами (царь Горох, царица Анастасия Прекрасная и три сына-царевича). Напевность первой фразы своей длительностью и насыщенностью информацией, приглашает нас уютно устроится на диване и погрузиться в мир сказки, где героев ждут волшебные приключения.

Былина Садко имеет все особенности, присущи такому виду народного творчества. Она относится к новгородскому циклу былин, потому что события развиваются около Новгорода.

Особенности былины:

- четкое структурное и сюжетное разделение (вступительная часть, ярко выраженая кульминация и так далее);

- наличие волшебных элементов;

- счастливый конец и победа героя над злом;

-употребление постоянных эпитетов и метафор;

- гиперболизация героев, их действий и возможностей;

- постоянные повторы.

Что такое зачин в сказке? Сказочный зачин, присказка и концовка

3 года назад · 48759 просмотров

Зачин — это… Присказка, зачин, концовка и повторы в сказках. Найди и выпиши зачины русских сказок: зачин в «Царевне-лягушке», «Коньке-горбунке», «Сивке бурке», «Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо». Зачины народных и литературных, волшебных сказок — примеры. 3 зачина, 5 зачинов. 4 класс, 5 класс. Как вы понимаете смысл зачина былины «Вольга и Микула Селянинович»? Какую роль играет зачин — начало сказки? Что такое зачин в литературе. Какие есть зачины?

Источник:

Зачин — что это такое? Примеры

Зачин — это традиционное начало сказки или былины. Примеры: «Жили-были…»; «В некотором царстве, в некотором государстве…»; «Как во городе то было да во Муроме…»

В народных произведениях зачин состоит из традиционного набора слов, содержит общепринятую формулу. Зачин связан с повествованием, он указывает на время и место действия, называет персонажей.

Например, в былинах про русских богатырей и князя Владимира Красно Солнышко зачин может быть таким:

Как во славном во городе во Киеве,

У ласкового князя у Владимира..

Слово «зачин» происходит от глагола «зачинать» — то есть начинать, приступать к чему-либо. Русская пословица гласит: «Зачин дело красит». Это значит, что хорошее начало предопределяет успех всего дела.

Синонимы к слову «зачин»: начало, вступление, введение, присказка, запев.

Зачин, присказка и концовка в сказке

Концовка — это традиционное завершение сказки. Например: «И я там был, мед-пиво пил…»; «И жили они долго и счастливо…»; «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»; «Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец».

Присказка — это короткая забавная история, которую рассказывают перед полноценной сказкой. Цель присказки — захватить внимание слушателя, раздразнить его и развеселить, подготовив к восприятию настоящей длинной сказки.

Пример присказки: «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало; не сказать ли с начала?»

Присказка в сказке и запев в былине не являются зачином в полном смысле — они не связаны с повествованием, это внесюжетные элементы. Не зря после присказку часто заканчивают словами: «Это присказка — не сказка, сказка будет впереди».

Вообще же, присказка встречается нечасто — в фольклорных сборниках их можно пересчитать по пальцам. Вероятно, их использовали для привелечения внимания лишь скоморохи и иные профессиональные рассказчики.

Зачин в литературе

«Искусственный» зачин иногда используют поэты в стилизациях народных песен или сказок. Однако в них уже нет традиционных повторяемых формул, так что подобный «зачин» — это уже литературная игра.

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню сложили мы,

Про твово любимого опричника

Да про смелого купца, про Калашникова.М.Ю. Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

Зачин в сказке «Царевна-лягушка»

«Царевна-лягушка» — волшебная сказка, в ней происходят чудеса и невероятные превращения.

В начале у сказки — зачин: «В некотором царстве, в некотором государстве…»

Завершается сказка концовкой: «И стали они жить дружно, в любви и согласии».

Тут и там в сказке встречаются повторы: жил-был, подумал-подумал, царство-государство, осыпали костями-огрызками.

Используются неизменные эпитеты: тугие луки, острая стрела, птицы летучие, животные рыскучие, солнце ясное, столы дубовые, повесил буйну голову, дремучие леса.

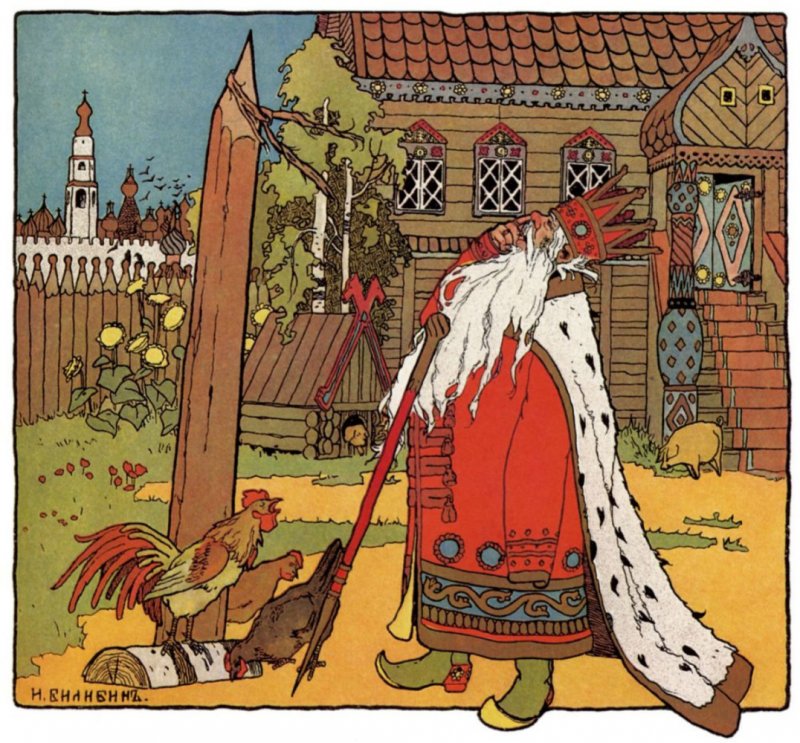

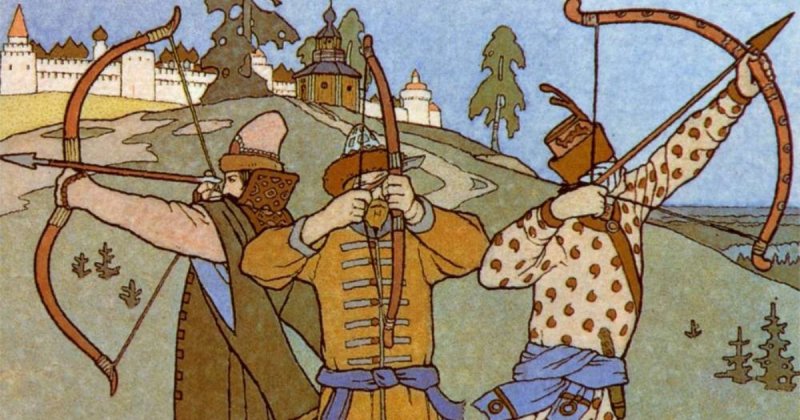

Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». Иван Билибин

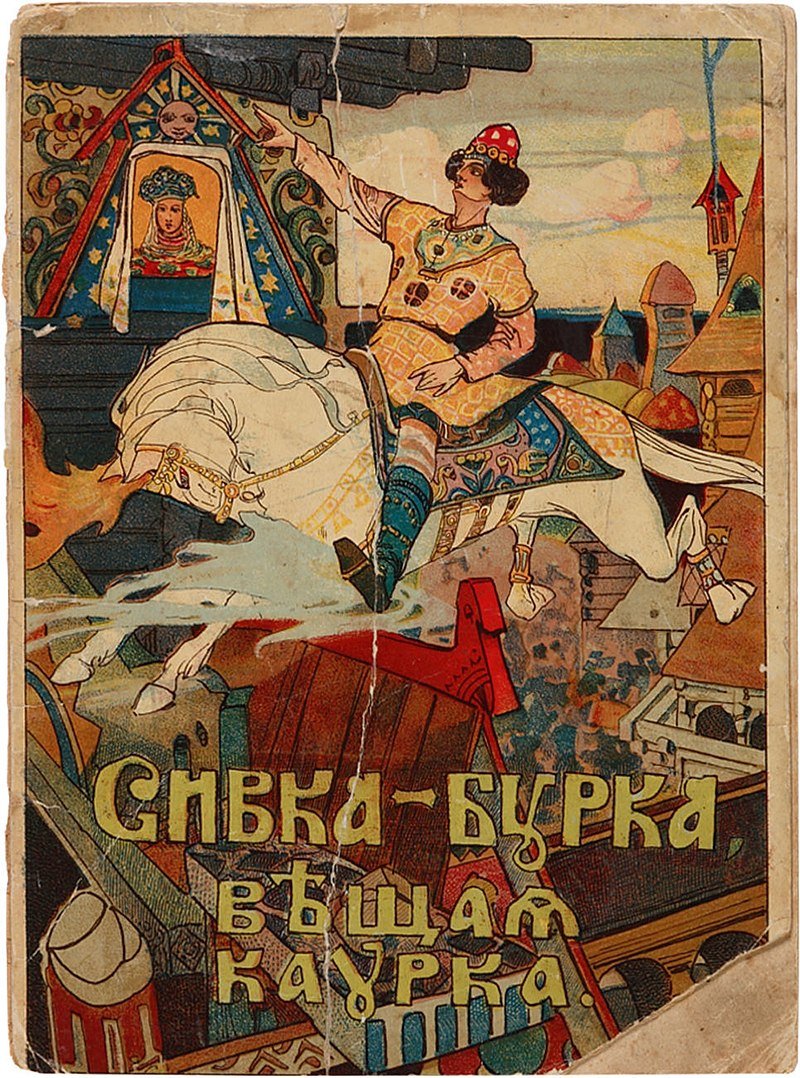

Зачин в сказке «Сивка-Бурка»

Зачин в сказке про Сивку-Бурку следующий: «Жил-был старик, у него было три сына».

Концовка: «Я на том пиру был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».

«Сивка-бурка, вещая каурка». Типография товарищества И.Д. Сытина, 1906 год

Зачин в сказке «Иван — крестьянский сын и Чудо-Юдо»

Зачин в сказке про Ивана — крестьянского сына и Чудо-Юдо: «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у них три сына».

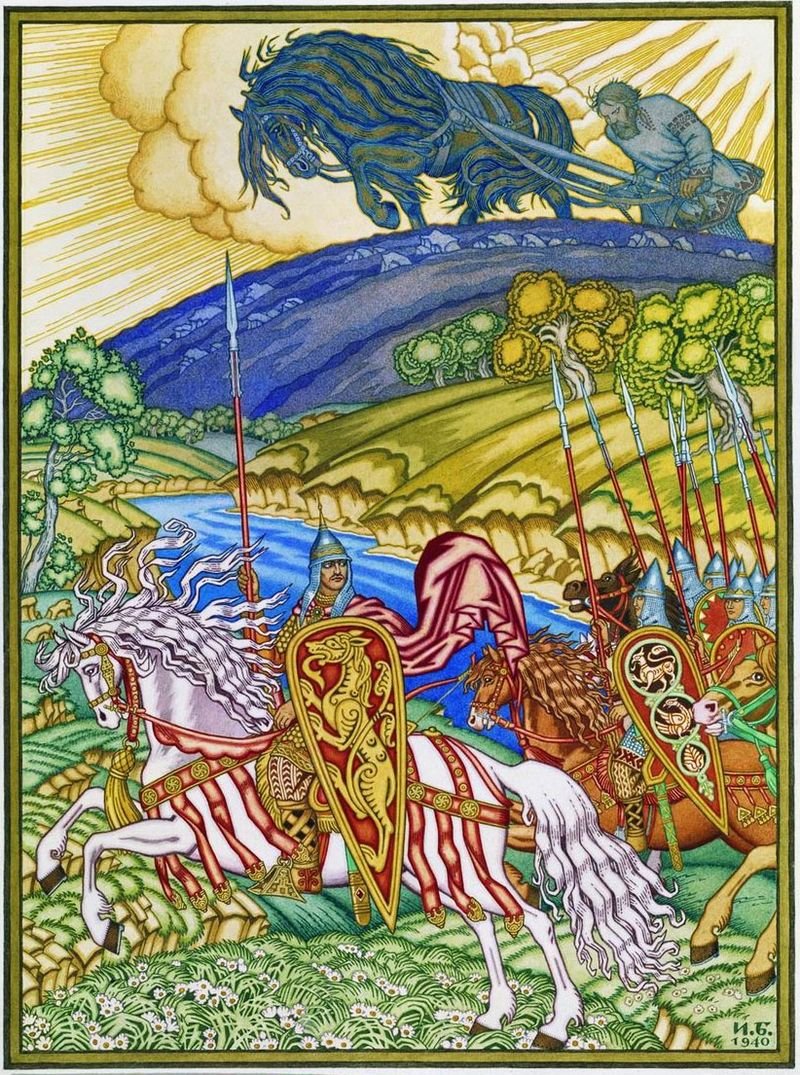

Зачин в былине «Вольга и Микула Селянинович»

В былине о Вольге Святославовиче и Микуле Селяниновиче зачин посвящен рождению и взрослению князя Вольги:

Когда воссияло солнце красное,

На тое ли на небушко на ясное,

Тогда зарождался молодой Вольга,

Молодой Вольга Святославович.

Смысл зачина былины «Вольга и Микула Селянинович» в том, что он описывает становление князя Вольги, готовит к его противопоставлению с крестьянином Микулой.

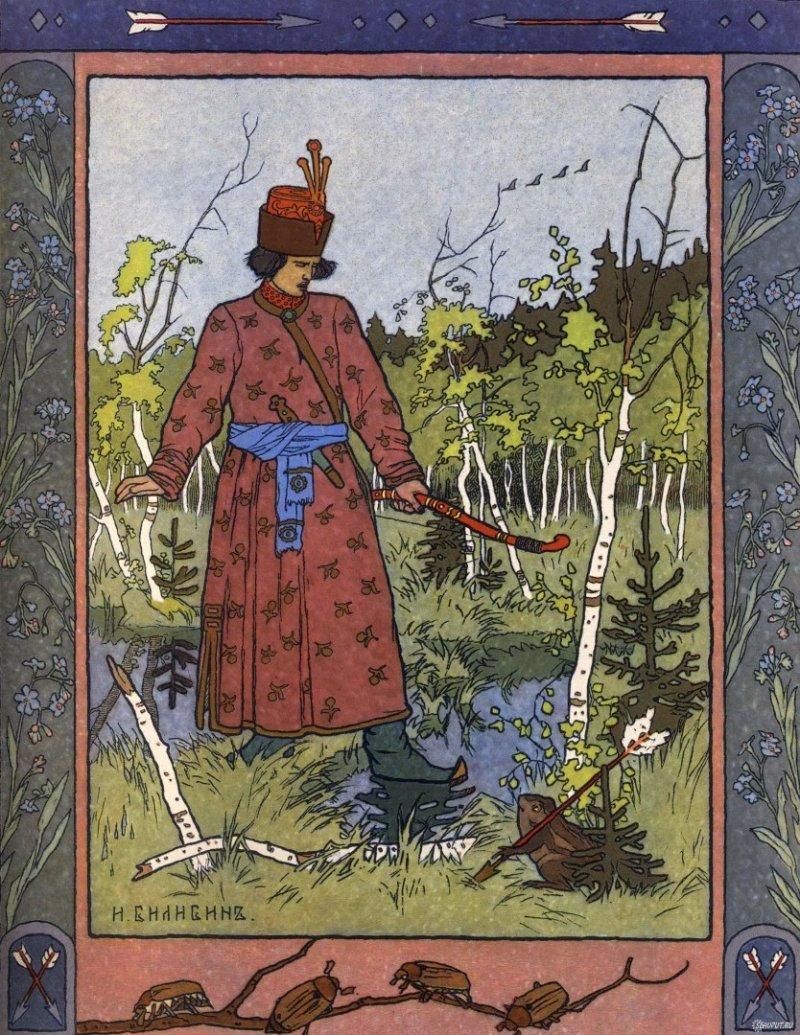

Вольга Святославович и Микула Селянинович. Иллюстрация Ивана Билибина

Былина украшена повторами, гиперболами (художественными преувеличениями) и постоянными эпитетами.

Зачин в сказке «Конек-горбунок»

«Конек-горбунок» — литературная сказка в стихах, написанная Петром Ершовым в 1834 году. Это не народная сказка, поэтому у нее оригинальный авторский зачин:

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Против неба — на земле,

Жил старик в одном селе.

У старинушки три сына.

Старший умный был детина,

Средний сын и так и сяк,

Младший вовсе был дурак.

Концовка также стилизована под народную сказку:

Сердцу любо! Я там был,

Мед, вино и пиво пил;

По усам хоть и бежало,

В рот ни капли не попало.

Иллюстрация к сказке «Конек-горбунок». Владимир Милашевский

Слайд 1

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»

Слайд 2

Волшебная героическая сказка Тема мирного труда и защиты родной земли. Нравственное превосходство главного героя.

Слайд 3

Цели урока: Работа над составлением плана сказки. Рассмотреть особенности волшебной сказки. Прививать учащимся любовь к Родине на примере образа Ивана-крестьянского сына.

Слайд 4

План сказки. Отправились братья с чудом-юдом сражаться, землю русскую защищать. 2. Сражение Ивана – крестьянского сына с чудом-юдом: а) первая битва; б) вторая битва; в) третья битва. 4. Столкновение с чудо-юдовым племенем. 5. Братья вернулись домой.

Слайд 5

Найдите зачин и концовку сказки. Какая деталь повторилась? В зачине мы знакомимся с братьями, выросшими в крестьянской семье. Это люди, занимающиеся земледельческим трудом. Концовка говорит о возвращении их к этому труду. Можно ли по этой детали определить вид сказки как бытовая? Какая же это сказка? Сказку нельзя считать бытовой, так как в основе её содержания – рассказ о подвигах младшего сына во имя родной земли. Мирному пахарю пришлось стать воином-богатырём и сразиться с необыкновенным чудищем. Эта сказка волшебная , но и героическая одновременно.

Слайд 6

— Как вы объясните название сказки? Почему речь идёт только об одном герое и чуде-юде? Братья отправляются втроём на борьбу с чудом-юдом, но настоящим героем оказывается только младший брат. Поэтому сказка называется «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». — Как вы понимаете слово «герой»? Сколько значений имеет это слово? Герой – это действующее лицо, персонаж художественного произведения. Герой – человек, совершивший героический поступок. Мы можем назвать героями , то есть персонажами всех братьев, но героический поступок совершает только младший брат Иван.

Слайд 7

Чем занимались старик и старуха – родители трёх братьев? Старик и старуха, родители трёх сыновей, были крестьянами. В сказке об этом говорится так: «Жили они – не ленились, целый день трудились: пашню пахали да хлеб засевали».

Слайд 8

Почему братьям пришлось уехать из родной деревни? Братьям пришлось уехать из родной деревни, потому что они решили вступить в битву с чудом-юдом поганым, которое собиралось «на их землю напасть, всех людей истребить, города-сёла огнём спалить».

Слайд 9

— Кого встретили братья в сожжённой деревне? Что убедило братьев, что не напрасно они покинули родную землю и поехали с «чудом-юдом сразиться»? В сожжённой деревне братья встретили старую старуху. Старуха рассказала, что злодей уже все ближние царства «разорил, разграбил, лютой смерти предал». Поняли братья, что не напрасно они покинули родную землю и поехали с чудом-юдом сражаться. Нужно было победить чудо-юдо и спасти людей от беды.

Слайд 10

Почему старшие братья не хотели брать Ивана с собой на битву? Молод ещё, то есть неопытен, не осторожен, не испытан в бою. Докажите, что их опасения были напрасны. Именно Иван учит братьев осторожности: «Ну, братцы, заехали мы в чужедальнюю сторону, надо нам ко всему прислушиваться да приглядываться». Иван выиграл три битвы с врагами, пока братья крепко спали; Иван раскрыл коварный замысел чудо-юдовых жён.

Слайд 11

Как проявили себя братья в дозоре? Старший брат первым пошёл в дозор и уснул. Младшему брату не спалось. Он вышел к реке Смородине, обнаружил предательство брата и стал сам сторожить переезд. Когда появилось чудо-юдо шестиголовое, он вступил с ним в бой и победил его.

Слайд 12

Средний брат в дозоре тоже заснул в кустах. Докажите, что во время 2-й битвы Иван проявил не только мужество, но и находчивость. Он догадался бросить в глаза чудищу песок, чтобы получить необходимую в бою передышку.

Слайд 13

Перескажите эпизоды первого, второго и третьего боёв. При помощи каких деталей нагнетается чувство опасности? Враг сначала был с шестью, потом с девятью и, наконец, с двенадцатью головами. Усиливается ощущение тревоги и в природе, которая в сказках всегда одушевлена: перед первой битвой «на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали»; перед второй битвой «на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались»; перед третьей битвой «сыра земля закачалась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали».

Слайд 14

— Почему каждый новый бой с чудом-юдом для Ивана – крестьянского сына становится всё тяжелее? Ивану было тяжело, потому что он знал о том, что братья предали не только его, но и всю землю, и ему надеяться не на кого. В третьем бою Иван чуть не погиб от предательства братьев, которые обещали не спать и всё же заснули. Спас от гибели верный конь, который отвлёк внимание чуда-юда о двенадцати головах.

Слайд 15

Кичится ли. Хвастается ли Иван своими подвигами? Чем он отличается от старших братьев? Братья много обещают: «пойдём мы на чудо-юдо», «будем с ним биться насмерть», но ничего не делают. Иван же напротив, не мастер слова говорить, мастер дело делать.

Слайд 16

О какой черте характера героя говорит произведённая им разведка у теремов чудо-юдовых жён? Иван узнал о замыслах змеевых жён. Это говорит о его острожности, предусмотрительности, бдительности. «Кто предупреждён, тот вооружён», — говорит пословица.

Слайд 17

Как жёны чуда-юда решили отомстить братьям? Удалось ли им это?

Слайд 18

Кто выступает в сказке в качестве волшебных помощников? Добрый конь, выручивший Ивана в третьем бою, кузнецы, спасшие братьев от змеихи-матери. Кто олицетворяет вражеские силы, зло в сказке? Три чуда-юда, их жёны, змеиха-мать олицетворяют зло, коварство, насилие, смерть. Их сопровождают чёрный пёс и чёрный ворон – символы людского горя и бедствия.

Слайд 19

Проследите по тексту, как называют Ивана – крестьянского сына в начале, середине и конце сказки? В начале сказки братья называют младшего Иванушкой: «молод он ещё, чтобы на бой идти». Иванушка – это ласковое имя. Так называют обычно маленьких, младших. В середине сказки сказитель называет героя Иваном. Обращение «Иван» — уважительное. Чудо-юдо, змеиха и сказитель в середине сказки называют его «Иван — крестьянский сын». Это похоже на обращение по имени и отчеству (в старину говори-ли – Иван Петров сын). Обращение по имени и отчеству надо было заслужить.

Слайд 20

Какие черты Ивана -крестьянского сына раскрываются: Перед боем? Сначала Иван – крестьянский сын проявляет решимость не остаться дома, а идти на бой со старшими братьями. Во время боя? Во время боёв он проявляет храбрость и упорство, мужество и бесстрашие. После него? После побед он не хвастает перед братьями, а просит их поддержать его во время третьего боя. Качество, которое проявил Иван, отправившись утром к змеевым палатам, можно назвать бдительностью, осторож-ностью. Он узнал о замыслах змеевых жён. «Кто предупреждён, тот вооружён» — говорит пословица.

Слайд 21

Сравните финалы сказок «Царевна-лягушка» и «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». В обоих случаях добро победило зло, но в чём разница? В обоих сказках герой победил и вознаграждён за свою смелость, ответственность. Но подвиг Ивана – это и освобождение для родной земли: «Без страху люди жить стали», продолжили заниматься мирным трудом. Победило добро для всех.

Слайд 22

Поэтика сказки Как в этой сказке проявляется цифра 3? — У старика и старухи было 3 сына, — 3 ночи братья в дозор ходили, — 3 раза Иван – крестьянский сын сражался с чудом-юдом, — в каждом бою у чуда-юда прибавлялось по 3 головы, — в последнем бою 3 раза звал Иван своих братьев на помощь, — у чуда- юда было 3 жены, — по возвращении домой братьям на пути 3 раза встречались жёны чуда-юда, которые хотели навредить им.

Слайд 23

Задание на дом: Выполнить письменно задание 7 на странице 39.