Характеристика темы: Тема соответствует

содержанию регионального компонента

государственного стандарта общего образования

Архангельской области по литературе: Б.В.Шергин

«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин».

Отношения взрослых и детей в семье, основы

нравственного воспитания. Тема дружбы и

честности.

Для полного раскрытия темы на уроке

дополнительно взят рассказ Шергина «Поклон сына

отцу».

Тип урока: урок изучения нового

материала.

Цель урока: Раскрыть нравственный

смысл рассказов Шергина.

Задачи урока:

1) образовательные:

-

познакомить с Архангельском начала 20

века; -

выявить особенности жизни, быта,

языка поморов; -

формировать умение работать с

текстом художественного произведения;

2) развивающие:

- способствовать развитию устной связной речи

учащихся, мышления, - эмоциональной сферы, способствовать расширению

словарного запаса учащихся;

3) воспитательные:

- воспитывать любовь к литературе Севера, людям

Севера, уважение семейных ценностей.

Предварительная подготовка учащихся: 1)

прочитать рассказы, предложенные учителем,

ознакомиться с материалом на стенде; 2)

подготовить пересказ отрывков близко к тексту

(индивидуальное задание); 3) подготовить

выразительное чтение отрывка из рассказа

Шергина «Двинская земля»; 4) подумать над

вопросом: Какие наказы, советы дают вам ваши

родители, бабушки, дедушки?

|

Этап урока |

Деятельность |

Деятельность учителя |

| I. Организационный момент | Настрой на урок |

Проверка готовности к уроку. |

| II. Введение в тему урока. | Объясняют лексическое значение слов. | Руководит рассуждениями учащихся. Сопоставляет выводы со статьями словаря. |

| III. Постановка проблемного вопроса для актуализации темы урока. |

Ищут взаимосвязь новых слов с темой урока, предлагают названия урока. |

Ставит проблемный вопрос, подключает учащихся к размышлению. |

| IV. Заочная экскурсия по Архангельску начала 20 века |

Просмотр презентации, выразительное чтение учеником отрывка из рассказа «Двинская земля», размышляют по вопросам учителя. |

Предлагает вопросы для размышления, показывает презентацию, беседует по вопросам. |

| V. Постановка учебных задач, формулировка темы |

Ставят перед собой задачи, выделяют ключевые слова в теме урока. |

Помогает, исходя из поставленных задач, сформулировать тему урока. |

| VI. Анализ художественного произведения |

Отвечают на вопросы учителя, используют выборочное чтение, пересказывают отрывки. Анализируют услышанные ответы, делают выводы, подбирают эпитеты. |

Направляет деятельность учащихся. Через постановку вопросов руководит мыслительным процессом, подводит к выводам. |

| VII. Самостоятельная работа в парах, подведение итогов работы |

Работают с текстом в парах, обсуждают найденный материал, аргументируют свой выбор. Соотносят изученный материал со своим жизненным опытом, высказывают своё мнение. |

Помогает слабым ученикам в поиске материала. Поддерживает учащихся в высказывании собственного мнения, направляет ход размышления. |

| VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия. |

Подводят итоги. Оценивают свою работу, делятся впечатлениями. |

Оценивает работу учащихся. |

| IХ. Заключительное слово учителя. | Слушают учителя. Записывают домашнее задание. |

Словом поддерживает эмоциональный настрой в конце урока. |

Средства обучения:

- книги с текстами

- мультимедийная презентация

Ход урока

1. Вступительное слово учителя. (Слайд 1)

— «Ты, дорогой мой человек, перекинемся

душевным словом», — так Борис Викторович

Шергин обращался к своему читателю. Я хочу

переадресовать эти слова вам, шестиклассникам, и

пригласить на душевный разговор.

2. Введение в тему урока. (Слайд 2)

На слайде учащимся предложены слова: ПОМОР,

КОРАБЕЛ.

— Объясните лексическое значение данных слов,

как вы их понимаете?

(Учащиеся, рассуждая, через толкование

значений корней, приставки объясняют

лексическое значение слов «помор», «корабел»)

— Подтвердим правильность рассуждения

статьями из «Словаря русского языка» Ожегова:

- Помор — житель поморья. Помор — это русское

слово, состоящее из приставки по- (то есть возле,

местоположение близ чего-нибудь) и корня -мор-

(от слова море). Следовательно, помор — это «тот,

что живет возле моря», то есть житель прибрежной

полосы. Поморы проживают в регионе Белого моря,

который по-русски называется Поморье. - Корабел — специалист по кораблям, по их

строительству, проектированию и т.п.

3. Постановка проблемного вопроса для

актуализации темы урока.

— Как вы думаете, почему мы начинаем урок со

слов «помор», «корабел»?

(Учащиеся рассказывают о том, что именно эти

слова связаны с жизнью и творчеством Бориса

Шергина, который родился в семье поморов и

корабелов. Своему детству, отцу и матери он

посвящает рассказы «Детство в Архангельске»,

«Поклон сына отцу»)

— Какое название вы бы дали нашему уроку?

(Слайд 3)

(Примерные ответы: — В гостях у Бориса Шергина.

— Путешествие в детство Шергина.

— Знакомство с семьёй Бориса Шергина и др.)

4. Заочная экскурсия по Архангельску начала 20

века.

— Многие из вас не бывали в городе

Архангельске, не видели красоту Северной Двины,

Белого моря. Чтобы мысленно оказаться там,

давайте сначала совершим путешествие, заочную

экскурсию в мир поморов, перенесемся вместе с

вами к Белому морю, в Архангельскую губернию, в

город Архангельск начала 20 века, то есть на

родину поморов-корабелов, на родину Бориса

Шергина.

— А небольшую экскурсию-рассказ мы совершим с

Борисом Шергиным, потому что только человек,

хорошо знающий родной край, любящий его, может

так ярко, образно, точно рассказать нам о земле

поморской, которой писатель посвятил рассказ

«Двинская земля».

Перед показом предлагаются вопросы для

размышления:

— С какими чувствами Борис Шергин описывает

родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы?

(Показ презентации с фотографиями Архангельска

начала 20 века, а на фоне презентации звучит

выразительное чтение заранее подготовленным

учеником отрывков из рассказа Шергина «Двинская

земля»)

Отрывки из рассказа «Двинская земля»

для выразительного чтения.

(Слайд 4) Родную мою страну обходит с

полуночи великое Студёное море — седой океан. В

море долги и широки пути, и высоко под звёздами

ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как

руки на страну, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса

моря, поющие ужасно и сладко. Глубина океана —

страшна, немерна, а будет столь светла, ажно и

рыбы ходящие видно.

От Студёного океана на полдень развеличилось

Белое море. В Белое море пала Архангельская

Двина. Широка и державна, тихославная та река

плывёт с юга на полночь и под архангельской горой

встречается с морем. Тут островами обильно: пески

лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди

наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал

ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

(Слайд 5) Город мой, родина моя, ты дверь, ты

ворота в неведомые полярные страны. В

Архангельск съезжаются, в Архангельске

снаряжаются учёные испытывать и узнавать

глубины и дали Северного океана. (Слайд 6) От

архангельских пристаней беспрестанно отплывают

корабли во все стороны света. На запад — в

Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и

Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген,

на землю Иосифа.

(Слайд 7) В наши дни Архангельск первый город

Северной области. (Слайд

Архангельске широки, долги и прямы.

(Слайд 9) На берегу и у торгового звена много

каменного строенья, а по улицам и по концам город

весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В

сосновом доме воздух лёгкий и вольный.

(Слайд 10) Пригород Соломбала на низменных

островах стоит, и редкий год их не топит. (Слайд

11) В городе как услышат — из пушек палят, так и

знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы и в ус

не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят

по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами.

(Слайд 12) В подосень, да и во всякое время, у

города Архангельска парусных судов и пароходов

не сосчитать. (Слайд 13) Одни к пристани

идут, другие стоят, якоря бросив, третьи, отворив

паруса, побежали на широкое студёное раздолье.

(Слайд 14) Архангельский город всему морю

ворот.

Обсуждение по ранее предложенным вопросам:

— С какими чувствами Борис Шергин описывает

родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы?

(Слайд 15)

— Кто автору привил чувство любви к родному

краю?

(Учащиеся отмечают, с какой нежностью, любовью,

с каким восхищением Шергин пишет о родных местах.

Поморы показаны людьми свободными, смелыми,

крепкими, душевными.)

5. Формулировка темы урока, совместная

постановка учебных задач,

поиск путей их решения. (Слайд 16)

— Дома вы прочитали рассказы Шергина

«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»,

«Поклон сына отцу».

— Что вы бы хотели обсудить по этим рассказам?

Какие задачи поставили бы перед собой?

(Примерные ответы:

— познакомиться с родителями писателя,

рассказать о них;

— узнать о том, как жили поморы в начале 20 века,

чем они занимались, каков их характер;

— сравнить жизнь современных детей с жизнью

детей начала 20 века;

— узнать, как во времена писателя родители

воспитывали детей.)

— Объединим задачи, поставленные вами, и тема

нашего урока будет звучать так: (Слайд 17) Мир

семьи и духовные заветы в рассказах Бориса

Шергина.

(запись темы урока в тетрадях)

— Какие главные, ключевые слова вы можете

выделить в теме урока?

(Семья, заветы)

Ключевые слова вывешиваются на доску.

6. Анализ художественного произведения.

— Во время нашей беседы задумайтесь, какие

эпитеты, оценочные

прилагательные можно подобрать к ключевому

слову темы урока «СЕМЬЯ»

(ключевое слово вывешено на доску).

— От чьего лица ведётся повествование в

рассказах?

— Как познакомились родители рассказчика,

Анна Ивановна и Виктор Васильевич? (пересказ

отрывка близко к тексту)

— Что необычного вам показалось в этой

истории? Как относятся друг к другу молодые люди?

(стеснение, уважение)

— Какими впечатлениями о своём детстве

делится с нами Шергин?

— Какими людьми предстают в рассказах отец и

мать? Какие эпизоды рассказывают о том, что это

творческие люди? (выборочное чтение отрывков)

— Какая атмосфера царит в доме Шергиных?

(Учащиеся рассказывают об атмосфере любви,

нежности в семье. Родители уважают и

поддерживают друг друга, они вместе и в горе и в

радости.)

— Какие эпитеты после беседы по тексту мы

можем подобрать к слову «СЕМЬЯ»?

- ДРУЖНАЯ (эпитеты появляются на доске по мере

работы и записываются в тетрадь) - ДОБРАЯ

- ТРУДОЛЮБИВАЯ

- ТЁПЛАЯ

- ВЕСЁЛАЯ

- СЧАСТЛИВАЯ

- ТВОРЧЕСКАЯ

— Как взрослые относятся к детям в семье?

(Родители готовили детей к жизни с малых лет,

хотели видеть их смелыми и добрыми, учили не

лениться, с людьми жить в ладу, не унывать.)

(обязательно должно звучать выборочное

чтение)

— Какие события объединяли семью, делали её

крепче, дружнее?

(Совместный труд, уход отца в море, общая

радость по возвращении из моря, общая беда)

— Какие ещё эпитеты, оценочные прилагательные

мы можем добавить к слову «СЕМЬЯ»?

- ЗАБОТЛИВАЯ

- ЖДУЩАЯ

- ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДРУГ ДРУГА

- ЛЮБЯЩАЯ

— Какой урок даёт отец сыну в рассказе «Миша

Ласкин»? (пересказ эпизода)

— Как вы понимаете слова «любовь без

хитрости»?

— А как относились дети к своим родителям?

— Что подтверждает ваши слова?

(Учащиеся обращают внимание на название

рассказа «Поклон сына отцу»: рассказчик

благодарен своему отцу за доброту, мудрость,

любовь, ласку.)

— Каким образом через свой язык, свою речь

автор передаёт любовь, нежность, благодарность

родителям?

(Учащиеся сразу отмечают и находят слова с

уменьшительно-ласкательными суффиксами:

окошечки, полочки, чудышко, рубашонка и др.

Обращают внимание на северные, диалектные слова:

красовитый, деушка и др. Замечают, как нежно и с

гордостью каждый раз рассказчик называет мать:

Анна Ивановна, Аннушка, молоденькая Ивановна,

мама, мамушка. Даже слово «отец» несёт огромную

эмоциональную нагрузку. Учащиеся делают вывод,

что все слова помогают выразить любовь Шергина к

родителям, к родной земле.)

Промежуточный вывод:

— Каков же мир семьи Бориса Шергина, созданный

в рассказах «Детство в Архангельске», «Миша

Ласкин», «Поклон сына отцу»?

(Мир семьи, созданный в рассказах Шергина, — это

мир любви, нежности, добра. В этом мире люди

уважают друг друга, помогают в трудную минуту.

Здесь нет места хитрости, лжи, злобе. Взрослый

учит ребёнка трудолюбию, храбрости, старается,

чтобы дети выросли образованными, творческими

людьми. Детям в этом мире, похожем на сказку,

тепло, уютно.)

6. Самостоятельная работа в мини-группах и её

анализ.

— Вторым ключевым словом в нашей теме

является слово «заветы».

— Как вы понимаете слова «ЗАВЕТ», «НАКАЗ»?

— Подтверждение ответов детей статьями из

словаря Ожегова:

Завет — наставление, советы последователям,

потомкам.

Наказ — наставление, поучение, распоряжение.

— А как вы понимаете выражение «духовные

заветы»?

(Это наставления, поучения для души.)

— Работая в парах, из текста выберите и

запишите духовные заветы отца сыну.

После самостоятельной работы беседа, обмен

впечатлениями:

— Какой завет, наказ вам больше всего

запомнился? Почему? Как вы его понимаете?

(Учащиеся с удовольствием зачитывают заветы

отца сыну:

— Учёный водит, неучёный следом ходит.

— Будь, сын, отца храбрее, матери добрее.

— Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке. От

печали — смерть… и др., также замечают, что они

похожи на пословицы: короткие, часто одно

предложение, но мудрые.)

— Как вы думаете, какими вырастут дети в

семье поморов?

(Родители всё сделали, чтобы их дети выросли

добрыми, трудолюбивыми, заботливыми,

отзывчивыми, умеющими дружить и любить.)

— Какие наказы дают вам ваши родители,

бабушки, дедушки? (по домашнему заданию)

— Заветы ваших близких похожи на заветы отца

рассказчика или отличаются?

Почему?

(Учащиеся делают вывод, что многие заветы очень

похожи. Может быть, они только выражены

современным языком, но смысл остался тот же:

родные учат доброте, трудолюбию, заботе, уважению

людей, потому что эти ценности важны в жизни

любого человека.)

7. Подведение итогов урока. Рефлексия.

— Как вы думаете, какую задачу ставил перед

собой Борис Шергин, создавая свои произведения?

(Сохранить память о своих родителях, о жизни

поморов, передать будущим поколениям заветы

своего отца)

— Значимы ли для нас заветы помора почти 100 лет

спустя?

— Что особенно на вас произвело впечатление

на уроке, что особенно запомнилось?

8. Заключительное слово учителя.

Всю жизнь Борис Шергин хранил матушкин

берестяной туесок из-под морошки. Часто открывал

его, чтобы услышать запах родины. Так же бережно

он хранил все, что ему рассказывали отец и мать.

Из этих рассказов и сложилась его первая книга

северных сказаний, полная спокойствия, тишины и

мудрости.

Раздел, в который вошли рассказы сегодняшнего

урока, называется «Отцово знание». Именно

отцовские знания хранит Борис Шергин и передаёт

своему читателю. Мне хотелось бы, чтобы вы

помнили, хранили полученные заветы, знания,

следовали им и передавали их всем тем, кто живёт

рядом с вами.

Урок № 8

Класс-

6-В Дата- 20.10. Учитель Кирюхина Е.А.

Тема: Мир семьи

и духовные заботы в рассказах Бориса Шергина.

Цель: раскрыть нравственный смысл

рассказов Шергина.

Задачи урока:

1) образовательные:

познакомить с Архангельском начала 20 века;

выявить особенности жизни, быта, языка поморов;

формировать умение работать с текстом

художественного произведения;

2) развивающие:

способствовать

развитию устной связной речи учащихся, мышления,

эмоциональной

сферы, способствовать расширению словарного запаса учащихся;

3) воспитательные:

воспитывать

любовь к литературе Севера, людям Севера, уважение семейных ценностей.

Ход урока

1. Оргмомент.

2. Вступительное слово учителя.

—

«Ты, дорогой мой человек, перекинемся душевным словом», — так Борис

Викторович Шергин обращался к своему читателю. Я хочу переадресовать эти слова

вам, шестиклассникам, и пригласить на душевный разговор.

3. Введение в тему урока.

Учащиеся,

рассуждая, через толкование значений корней, приставки объясняют лексическое

значение слов «помор», «корабел»

4. Постановка проблемного вопроса для актуализации

темы урока.

— Как

вы думаете, почему мы начинаем урок со слов «помор», «корабел»?

—

Какое название вы бы дали нашему уроку?

—

С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

—

Как вы думаете, какими людьми были поморы?

5.Чтение отрывков из рассказа «Двинская земля».

Родную

мою страну обходит с полуночи великое Студёное море — седой океан. В море долги

и широки пути, и высоко под звёздами ходит и не может стоять. Упадут на него

ветры, как руки на страну, убелится море волнами, что снег.

Гремят

голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. Глубина

океана — страшна, немерна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.

От

Студёного океана на полдень развеличилось Белое море. В Белое море пала

Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывёт с юга на

полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно:

пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А

кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые

полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются учёные

испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана.

От

архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На

запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к

Новой Земле, на Шпицберген, на землю Иосифа.

6.Физпауза

7.Обсуждение по ранее предложенным вопросам:

—

С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

—

Как вы думаете, какими людьми были поморы?

—

Кто автору привил чувство любви к родному краю?

(Учащиеся

отмечают, с какой нежностью, любовью, с каким восхищением Шергин пишет о родных

местах. Поморы показаны людьми свободными, смелыми, крепкими, душевными.)

8. Анализ художественного произведения.

—

Во время нашей беседы задумайтесь, какие эпитеты, оценочные

прилагательные

можно подобрать к ключевому слову темы урока «СЕМЬЯ»

—

От чьего лица ведётся повествование в рассказах?

—

Как познакомились родители рассказчика, Анна Ивановна и Виктор Васильевич?

—

Что необычного вам показалось в этой истории? Как относятся друг к другу

молодые люди? (стеснение, уважение)

—

Какими впечатлениями о своём детстве делится с нами Шергин?

—

Какими людьми предстают в рассказах отец и мать? Какие эпизоды рассказывают о

том, что это творческие люди? (выборочное чтение отрывков)

—

Какая атмосфера царит в доме Шергиных?

(Учащиеся

рассказывают об атмосфере любви, нежности в семье. Родители уважают и

поддерживают друг друга, они вместе и в горе и в радости.)

—

Какие эпитеты после беседы по тексту мы можем подобрать к слову «СЕМЬЯ»?

ДРУЖНАЯ

(эпитеты появляются на доске по мере работы и записываются в тетрадь)

ДОБРАЯ

ТРУДОЛЮБИВАЯ

ТЁПЛАЯ

ВЕСЁЛАЯ

СЧАСТЛИВАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ

—

Как взрослые относятся к детям в семье? (Родители готовили детей к жизни с

малых лет, хотели видеть их смелыми и добрыми, учили не лениться, с людьми жить

в ладу, не унывать.)

(обязательно

должно звучать выборочное чтение)

—

Какие события объединяли семью, делали её крепче, дружнее?

(Совместный

труд, уход отца в море, общая радость по возвращении из моря, общая беда)

—

Какие ещё эпитеты, оценочные прилагательные мы можем добавить к слову «СЕМЬЯ»?

ЗАБОТЛИВАЯ

ЖДУЩАЯ

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ

ДРУГ ДРУГА

ЛЮБЯЩАЯ

—

Какой урок даёт отец сыну в рассказе «Миша Ласкин»?

—

Как вы понимаете слова «любовь без хитрости»?

—

А как относились дети к своим родителям?

—

Что подтверждает ваши слова?

(Учащиеся

обращают внимание на название рассказа «Поклон сына отцу»: рассказчик

благодарен своему отцу за доброту, мудрость, любовь, ласку.)

9. Итоги

—

Каков же мир семьи Бориса Шергина, созданный в рассказах «Детство в

Архангельске», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу»?

(Мир

семьи, созданный в рассказах Шергина, — это мир любви, нежности, добра. В этом

мире люди уважают друг друга, помогают в трудную минуту. Здесь нет места

хитрости, лжи, злобе. Взрослый учит ребёнка трудолюбию, храбрости, старается,

чтобы дети выросли образованными, творческими людьми. Детям в этом мире,

похожем на сказку, тепло, уютно.)

10.Д/з выполнить иллюстрации к произведению.

Б. Шергин «Миша Ласкин» краткое содержание, гл. герои, чему учит рассказ?

краткое содержание для читательского дневника,

чему учит рассказ Миша Ласкин

Краткое содержание рассказа «Миша Ласкин»:

В своём рассказе Борис Викторович Шергин рассказывает нам о себе и о своей дружбе с мальчиком, которого звали Миша Ласкин.

Когда Борис Викторович был ещё ребёнком он познакомился с одним мальчиком Мишей. Знакомство произошло совсем неожиданно. Автор рассказа позвал мальчика из окна к себе в гости и предложил ему пообедать вместе с ним, причём из одной чашки.

Мальчики после знакомства сильно подружились и родители не препятствовали их дружбе. Отец Миши был моряком и очень подолгу находился в плавании.

Миша был мальчиком очень добрым, готовым всегда помочь, но был очень бойким и мог постоять за себя. Однажды мальчик спас совсем незнакомых ему ребят, которые решили рыбачить поздней ночью. Небо было очень красным, что означало, что поднимется большой и сильный ветер. Миша чтобы мальчики не уплыли в такую ночь на лодке в реку спрятал у них вёсла.

Миша научил Бориса Шергина быть добрым, отзывчивым и помогать всем кто нуждается в помощи.

Автор и сейчас дружит с Михаилом, несмотря на то, что оба уже выросли.

Читательский дневник:

Рассказ учит нас дружбе, верности, смелости и отзывчивости друзей.

О чем сказка «Железное колечко», ее краткое содержание?

Как заполнить читательский дневник по сказке «Железное колечко» в виде отзыва?

Источник

Краткое содержание рассказа Миша Ласкин Шергина (сюжет произведения)

Б.В. Шергин написал замечательный рассказ «Миша Ласкин», в котором ведет сам повествование. Будучи еще ребенком, Борис Викторович проживал в небольшом городе на берегу судоходной реки. Он описывает свое детство, как дружил с замечательным Мишей Ласкиным

Их знакомство происходит так: герой рассказа крикнул Мише из окна и просто-напросто пригласил к себе в дом разделить с ним обед. С того дня они подружились и родители были не против их дружбы.

Миша был отличным боевым парнем, искренне добрым и всегда готовый прийти на помощь. Однажды он спасает незнакомых мальчиков, которые хотели половить рыбу в темное время суток. Миша знал, что это могло кончиться очень плохо, так как красное небо на закате говорило о неспокойном ветре. Он взял и спрятал их весла, чтобы они не уплыли.

Еще он помогает Васе Ершову донести тяжелую мачту, несмотря на то, что автор с ним был в не очень хороших отношениях. И с того для мальчишки начали дружить втроем. Ласкин подает отличный пример – он старается помогать тем, кому это необходимо.

Ребята для красоты на берегу реки посадили шиповник.

Парни постоянно приходили к отцу рассказчика, они наблюдали за тем, как он строил корабль. Миша ему симпатизировал, был с ним вежлив. Однажды герой не позвал его и пошел в одиночестве к отцу. Но тому не понравился такой поступок, и он настоял на извинениях перед другом.

Друзьям нравилось зимой переписывать книги и создавать рисунки к ним. У них это отлично выходило. Они, таким образом, заработали на собственную лодку. Не без помощи основателя музея, конечно, ведь он поручал им переписывать древнюю книгу. Парни получили за свой труд по золотой монете. Миша не собирался брать награду, так как не принимал непосредственное участие в переписи. Но друзья обиделись на него, ведь именно он стал вдохновителем.

Спустя годы Миша шлет автору письма, в которых есть лепестки шиповника.

Произведение учит тому, как надо дружить, искренне, с душой быть для кого-то настоящей опорой и поддержкой. Это настоящий пример достойной мужской дружбы.

Источник

Конспект урока по родной литературе (русской) «Мир семьи и духовные заботы в рассказах Бориса Шергина» (для 6 класса)

Класс- 6-В Дата- 20.10. Учитель Кирюхина Е.А.

Тема: Мир семьи и духовные заботы в рассказах Бориса Шергина.

Цель: раскрыть нравственный смысл рассказов Шергина.

познакомить с Архангельском начала 20 века;

выявить особенности жизни, быта, языка поморов;

формировать умение работать с текстом художественного произведения;

способствовать развитию устной связной речи учащихся, мышления,

эмоциональной сферы, способствовать расширению словарного запаса учащихся;

2 . Вступительное слово учителя.

— «Ты, дорогой мой человек, перекинемся душевным словом», — так Борис Викторович Шергин обращался к своему читателю. Я хочу переадресовать эти слова вам, шестиклассникам, и пригласить на душевный разговор.

3. Введение в тему урока.

Учащиеся, рассуждая, через толкование значений корней, приставки объясняют лексическое значение слов «помор», «корабел»

4. Постановка проблемного вопроса для актуализации темы урока.

— Как вы думаете, почему мы начинаем урок со слов «помор», «корабел»?

— Какое название вы бы дали нашему уроку?

— С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы?

5.Чтение отрывков из рассказа «Двинская земля».

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студёное море — седой океан. В море долги и широки пути, и высоко под звёздами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на страну, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. Глубина океана — страшна, немерна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.

От Студёного океана на полдень развеличилось Белое море. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывёт с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются учёные испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана.

От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на землю Иосифа.

7.Обсуждение по ранее предложенным вопросам:

— С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы?

— Кто автору привил чувство любви к родному краю?

(Учащиеся отмечают, с какой нежностью, любовью, с каким восхищением Шергин пишет о родных местах. Поморы показаны людьми свободными, смелыми, крепкими, душевными.)

8. Анализ художественного произведения.

— Во время нашей беседы задумайтесь, какие эпитеты, оценочные

прилагательные можно подобрать к ключевому слову темы урока «СЕМЬЯ»

— От чьего лица ведётся повествование в рассказах?

— Как познакомились родители рассказчика, Анна Ивановна и Виктор Васильевич?

— Что необычного вам показалось в этой истории? Как относятся друг к другу молодые люди? (стеснение, уважение)

— Какими впечатлениями о своём детстве делится с нами Шергин?

— Какими людьми предстают в рассказах отец и мать? Какие эпизоды рассказывают о том, что это творческие люди? (выборочное чтение отрывков)

— Какая атмосфера царит в доме Шергиных?

(Учащиеся рассказывают об атмосфере любви, нежности в семье. Родители уважают и поддерживают друг друга, они вместе и в горе и в радости.)

— Какие эпитеты после беседы по тексту мы можем подобрать к слову «СЕМЬЯ»?

ДРУЖНАЯ (эпитеты появляются на доске по мере работы и записываются в тетрадь)

— Как взрослые относятся к детям в семье? (Родители готовили детей к жизни с малых лет, хотели видеть их смелыми и добрыми, учили не лениться, с людьми жить в ладу, не унывать.)

(обязательно должно звучать выборочное чтение)

— Какие события объединяли семью, делали её крепче, дружнее?

(Совместный труд, уход отца в море, общая радость по возвращении из моря, общая беда)

— Какие ещё эпитеты, оценочные прилагательные мы можем добавить к слову «СЕМЬЯ»?

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДРУГ ДРУГА

— Какой урок даёт отец сыну в рассказе «Миша Ласкин»?

— Как вы понимаете слова «любовь без хитрости»?

— А как относились дети к своим родителям?

— Что подтверждает ваши слова?

(Учащиеся обращают внимание на название рассказа «Поклон сына отцу»: рассказчик благодарен своему отцу за доброту, мудрость, любовь, ласку.)

— Каков же мир семьи Бориса Шергина, созданный в рассказах «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу»?

(Мир семьи, созданный в рассказах Шергина, — это мир любви, нежности, добра. В этом мире люди уважают друг друга, помогают в трудную минуту. Здесь нет места хитрости, лжи, злобе. Взрослый учит ребёнка трудолюбию, храбрости, старается, чтобы дети выросли образованными, творческими людьми. Детям в этом мире, похожем на сказку, тепло, уютно.)

10.Д/з выполнить иллюстрации к произведению.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник

Урок литературы по теме «Мир семьи и духовные заветы в рассказах Бориса Шергина». 6-й класс

Разделы: Литература

Класс: 6

Характеристика темы: Тема соответствует содержанию регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской области по литературе: Б.В.Шергин «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин». Отношения взрослых и детей в семье, основы нравственного воспитания. Тема дружбы и честности.

Для полного раскрытия темы на уроке дополнительно взят рассказ Шергина «Поклон сына отцу».

Тип урока: урок изучения нового материала.

Цель урока: Раскрыть нравственный смысл рассказов Шергина.

познакомить с Архангельском начала 20 века;

выявить особенности жизни, быта, языка поморов;

формировать умение работать с текстом художественного произведения;

Предварительная подготовка учащихся: 1) прочитать рассказы, предложенные учителем, ознакомиться с материалом на стенде; 2) подготовить пересказ отрывков близко к тексту (индивидуальное задание); 3) подготовить выразительное чтение отрывка из рассказа Шергина «Двинская земля»; 4) подумать над вопросом: Какие наказы, советы дают вам ваши родители, бабушки, дедушки?

Деятельность учащихся Деятельность учителя I. Организационный момент Настрой на урок

Проверка готовности к уроку. Слово учителя, способствующее созданию настроя на урок. II. Введение в тему урока. Объясняют лексическое значение слов. Руководит рассуждениями учащихся. Сопоставляет выводы со статьями словаря. III. Постановка проблемного вопроса для актуализации темы урока. Ищут взаимосвязь новых слов с темой урока, предлагают названия урока. Ставит проблемный вопрос, подключает учащихся к размышлению. IV. Заочная экскурсия по Архангельску начала 20 века Просмотр презентации, выразительное чтение учеником отрывка из рассказа «Двинская земля», размышляют по вопросам учителя. Предлагает вопросы для размышления, показывает презентацию, беседует по вопросам. V. Постановка учебных задач, формулировка темы

Ставят перед собой задачи, выделяют ключевые слова в теме урока. Помогает, исходя из поставленных задач, сформулировать тему урока. VI. Анализ художественного произведения Отвечают на вопросы учителя, используют выборочное чтение, пересказывают отрывки. Анализируют услышанные ответы, делают выводы, подбирают эпитеты. Направляет деятельность учащихся. Через постановку вопросов руководит мыслительным процессом, подводит к выводам. VII. Самостоятельная работа в парах, подведение итогов работы Работают с текстом в парах, обсуждают найденный материал, аргументируют свой выбор. Соотносят изученный материал со своим жизненным опытом, высказывают своё мнение. Помогает слабым ученикам в поиске материала. Поддерживает учащихся в высказывании собственного мнения, направляет ход размышления. VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия. Подводят итоги. Оценивают свою работу, делятся впечатлениями. Оценивает работу учащихся. IХ. Заключительное слово учителя. Слушают учителя. Записывают домашнее задание. Словом поддерживает эмоциональный настрой в конце урока.

1. Вступительное слово учителя. (Слайд 1)

— «Ты, дорогой мой человек, перекинемся душевным словом», — так Борис Викторович Шергин обращался к своему читателю. Я хочу переадресовать эти слова вам, шестиклассникам, и пригласить на душевный разговор.

2. Введение в тему урока. (Слайд 2)

— Объясните лексическое значение данных слов, как вы их понимаете?

(Учащиеся, рассуждая, через толкование значений корней, приставки объясняют лексическое значение слов «помор», «корабел»)

3. Постановка проблемного вопроса для актуализации темы урока.

— Как вы думаете, почему мы начинаем урок со слов «помор», «корабел»?

(Учащиеся рассказывают о том, что именно эти слова связаны с жизнью и творчеством Бориса Шергина, который родился в семье поморов и корабелов. Своему детству, отцу и матери он посвящает рассказы «Детство в Архангельске», «Поклон сына отцу»)

— Какое название вы бы дали нашему уроку? (Слайд 3)

— Путешествие в детство Шергина.

— Знакомство с семьёй Бориса Шергина и др.)

4. Заочная экскурсия по Архангельску начала 20 века.

— Многие из вас не бывали в городе Архангельске, не видели красоту Северной Двины, Белого моря. Чтобы мысленно оказаться там, давайте сначала совершим путешествие, заочную экскурсию в мир поморов, перенесемся вместе с вами к Белому морю, в Архангельскую губернию, в город Архангельск начала 20 века, то есть на родину поморов-корабелов, на родину Бориса Шергина.

— А небольшую экскурсию-рассказ мы совершим с Борисом Шергиным, потому что только человек, хорошо знающий родной край, любящий его, может так ярко, образно, точно рассказать нам о земле поморской, которой писатель посвятил рассказ «Двинская земля».

Перед показом предлагаются вопросы для размышления:

— С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы?

(Показ презентации с фотографиями Архангельска начала 20 века, а на фоне презентации звучит выразительное чтение заранее подготовленным учеником отрывков из рассказа Шергина «Двинская земля»)

Отрывки из рассказа «Двинская земля» для выразительного чтения.

От Студёного океана на полдень развеличилось Белое море. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывёт с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

(Слайд 7) В наши дни Архангельск первый город Северной области. (Слайд

(Слайд 9) На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух лёгкий и вольный.

(Слайд 12) В подосень, да и во всякое время, у города Архангельска парусных судов и пароходов не сосчитать. (Слайд 13) Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студёное раздолье.

(Слайд 14) Архангельский город всему морю ворот.

Обсуждение по ранее предложенным вопросам:

— С какими чувствами Борис Шергин описывает родные места? Почему?

— Как вы думаете, какими людьми были поморы? (Слайд 15)

— Кто автору привил чувство любви к родному краю?

(Учащиеся отмечают, с какой нежностью, любовью, с каким восхищением Шергин пишет о родных местах. Поморы показаны людьми свободными, смелыми, крепкими, душевными.)

5. Формулировка темы урока, совместная постановка учебных задач,

поиск путей их решения. (Слайд 16)

— Дома вы прочитали рассказы Шергина «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу».

— Что вы бы хотели обсудить по этим рассказам? Какие задачи поставили бы перед собой?

— познакомиться с родителями писателя, рассказать о них;

— узнать о том, как жили поморы в начале 20 века, чем они занимались, каков их характер;

— сравнить жизнь современных детей с жизнью детей начала 20 века;

— узнать, как во времена писателя родители воспитывали детей.)

— Объединим задачи, поставленные вами, и тема нашего урока будет звучать так: (Слайд 17) Мир семьи и духовные заветы в рассказах Бориса Шергина.

(запись темы урока в тетрадях)

— Какие главные, ключевые слова вы можете выделить в теме урока?

Ключевые слова вывешиваются на доску.

6. Анализ художественного произведения.

— Во время нашей беседы задумайтесь, какие эпитеты, оценочные

прилагательные можно подобрать к ключевому слову темы урока «СЕМЬЯ»

— От чьего лица ведётся повествование в рассказах?

— Как познакомились родители рассказчика, Анна Ивановна и Виктор Васильевич? (пересказ отрывка близко к тексту)

— Что необычного вам показалось в этой истории? Как относятся друг к другу молодые люди? (стеснение, уважение)

— Какими впечатлениями о своём детстве делится с нами Шергин?

— Какими людьми предстают в рассказах отец и мать? Какие эпизоды рассказывают о том, что это творческие люди? (выборочное чтение отрывков)

— Какая атмосфера царит в доме Шергиных?

(Учащиеся рассказывают об атмосфере любви, нежности в семье. Родители уважают и поддерживают друг друга, они вместе и в горе и в радости.)

— Как взрослые относятся к детям в семье? (Родители готовили детей к жизни с малых лет, хотели видеть их смелыми и добрыми, учили не лениться, с людьми жить в ладу, не унывать.)

(обязательно должно звучать выборочное чтение)

— Какие события объединяли семью, делали её крепче, дружнее?

(Совместный труд, уход отца в море, общая радость по возвращении из моря, общая беда)

— Какой урок даёт отец сыну в рассказе «Миша Ласкин»? (пересказ эпизода)

— Как вы понимаете слова «любовь без хитрости»?

— А как относились дети к своим родителям?

— Что подтверждает ваши слова?

(Учащиеся обращают внимание на название рассказа «Поклон сына отцу»: рассказчик благодарен своему отцу за доброту, мудрость, любовь, ласку.)

— Каким образом через свой язык, свою речь автор передаёт любовь, нежность, благодарность родителям?

(Учащиеся сразу отмечают и находят слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: окошечки, полочки, чудышко, рубашонка и др. Обращают внимание на северные, диалектные слова: красовитый, деушка и др. Замечают, как нежно и с гордостью каждый раз рассказчик называет мать: Анна Ивановна, Аннушка, молоденькая Ивановна, мама, мамушка. Даже слово «отец» несёт огромную эмоциональную нагрузку. Учащиеся делают вывод, что все слова помогают выразить любовь Шергина к родителям, к родной земле.)

— Каков же мир семьи Бориса Шергина, созданный в рассказах «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу»?

6. Самостоятельная работа в мини-группах и её анализ.

— Вторым ключевым словом в нашей теме является слово «заветы».

— Как вы понимаете слова «ЗАВЕТ», «НАКАЗ»?

— Подтверждение ответов детей статьями из словаря Ожегова:

— А как вы понимаете выражение «духовные заветы»?

(Это наставления, поучения для души.)

— Работая в парах, из текста выберите и запишите духовные заветы отца сыну.

После самостоятельной работы беседа, обмен впечатлениями:

— Какой завет, наказ вам больше всего запомнился? Почему? Как вы его понимаете?

(Учащиеся с удовольствием зачитывают заветы отца сыну:

— Учёный водит, неучёный следом ходит.

— Будь, сын, отца храбрее, матери добрее.

— Как вы думаете, какими вырастут дети в семье поморов?

(Родители всё сделали, чтобы их дети выросли добрыми, трудолюбивыми, заботливыми, отзывчивыми, умеющими дружить и любить.)

— Какие наказы дают вам ваши родители, бабушки, дедушки? (по домашнему заданию)

— Заветы ваших близких похожи на заветы отца рассказчика или отличаются?

(Учащиеся делают вывод, что многие заветы очень похожи. Может быть, они только выражены современным языком, но смысл остался тот же: родные учат доброте, трудолюбию, заботе, уважению людей, потому что эти ценности важны в жизни любого человека.)

7. Подведение итогов урока. Рефлексия.

— Как вы думаете, какую задачу ставил перед собой Борис Шергин, создавая свои произведения? (Сохранить память о своих родителях, о жизни поморов, передать будущим поколениям заветы своего отца)

— Значимы ли для нас заветы помора почти 100 лет спустя?

— Что особенно на вас произвело впечатление на уроке, что особенно запомнилось?

8. Заключительное слово учителя.

Всю жизнь Борис Шергин хранил матушкин берестяной туесок из-под морошки. Часто открывал его, чтобы услышать запах родины. Так же бережно он хранил все, что ему рассказывали отец и мать. Из этих рассказов и сложилась его первая книга северных сказаний, полная спокойствия, тишины и мудрости.

Раздел, в который вошли рассказы сегодняшнего урока, называется «Отцово знание». Именно отцовские знания хранит Борис Шергин и передаёт своему читателю. Мне хотелось бы, чтобы вы помнили, хранили полученные заветы, знания, следовали им и передавали их всем тем, кто живёт рядом с вами.

Источник

2291. Миша Ласкин — краткое содержание рассказа Шергина. Русский язык, литература

Краткое содержание — Миша Ласкин. Русский язык и литература

«Миша Ласкин» — автобиографический рассказ архангельского писателя Бориса Шергина о дружбе поморских мальчиков. Автор вырос в крестьянской семье, воспитывался в традициях морского сословия. Его отец был корабельным мастером, который верой и правдой служил Родине, трудился в поте лица, ценил товарищескую взаимопомощь.

Главный герой рассказа, Миша Ласкин, из того же сословия. Его отец ушел в дальнее плаванье, а сына определил к тетке в Архангельск. Паренек привык помогать отцу. Корабль для него – родной дом. Он скучает без товарищей. Даже обедать он не хочет один. Рассказ начинается с того, что Миша приглашает на обед незнакомого ему мальчика, Борю Шергина, и они становятся закадычными друзьями.

У Миши много достоинств. Он хорошо знаком с народными приметами. А это важно для тех, кто живет у реки или моря. Младшие мальчишки собираются на ночную рыбалку. Но красное вечернее небо обещает сильный ветер. Без лишних слов Миша и Боря прячут весла от лодки, чтобы уберечь подростков от беды.

Миша старается делать хорошее людям. Он подружил Борю и Васю Ершова, которые при встрече всегда старались обидеть друг друга. Миша помогает Васе донести мачту от лодки. Боре становится стыдно. Он дарит бывшему сопернику парусную лодочку собственной работы. Так рождается троица неразлучных товарищей.

Друзья часто посещают корабельную стройку. Борин отец жалеет Васю. Это не нравится Боре. Однажды он убегает, не дождавшись друга. Отец посылает лодку за ребятами только тогда, когда на берегу появляется Миша. И встречает сына со словами: «Ты обидел верного товарища».

Свободное время ребята посвящают книжному художеству. Миша любит читать, делает записи. Борис рисует на свободных страницах. Вася переписывает текст печатным почерком. У них получаются красивые альбомы.

Мальчики мечтают о своей лодочке, чтобы добывать рыбу, промышлять уток. Миша вступает в переговоры с мастером. Тому понравился покупатель, его разговор, настрой. Он снижает цену и предлагает часть денег за лодку выплатить после навигации. Ребята радуются, называют Михаила кормщиком.

Чтобы заработать на лодку, товарищи берутся за 2 недели изготовить копию старинной книги из Морского музея «Морское знание и умение». Но Миша попадает в распуту. Боря и Вася успевают сделать книгу без него. Миша поначалу отказывается от золотого червонца. Он не может получить вознаграждение за чужой труд. Слово «чужой» обижает друзей. Поступок ребят вызывает одобрение у члена Морского собрания.

Много лет спустя писатель Борис Шергин получает от Миши Ласкина письмо с засушенными листьями шиповника, который они в детстве посадили на берегу реки для красоты. Друг сообщает, что кустарник разросся и пахнет во время цветения розами на весь берег.

Источник

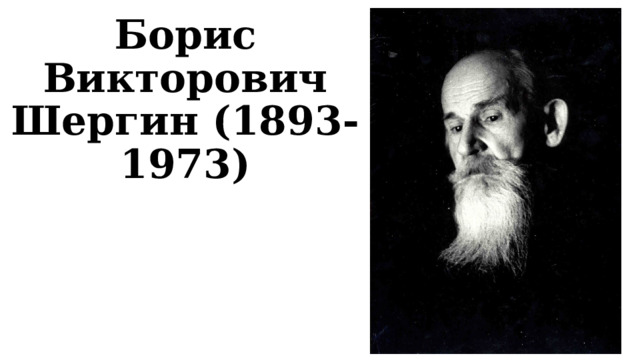

Борис Викторович Шергин (1893-1973)

ЦЕЛИ

- познакомиться с жизнью и творчеством Б.В. Шергина

- раскрыть идею рассказов Б.В. Шергина

- развивать навыки монологической речи, выразительного чтения, составления плана, анализа текста

Борис Викторович Шергин – северный писатель, сказочник, художник. Всё своё творчество , как и Писахов, посвятил Архангельскому краю . За верность этой теме современники называли Бориса Шергина «поэтической душой Севера».

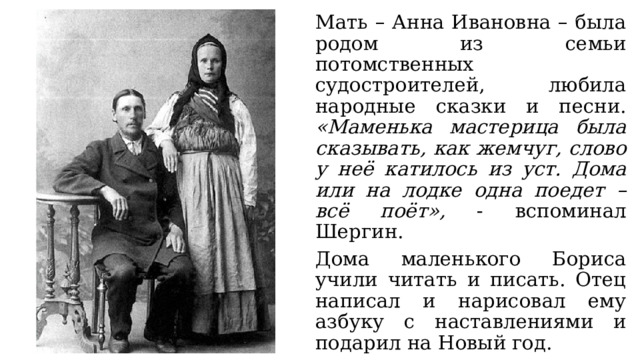

Родился Борис Викторович 28 июля 1893 года в Архангельске, в поморской семье. На берегах Белого моря прошли детство и молодость будущего писателя. Он вырос в трудовой семье. Отец – Виктор Васильевич – механик по паровым машинам и корабельный мастер, был замечательным рассказчиком. «Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей».

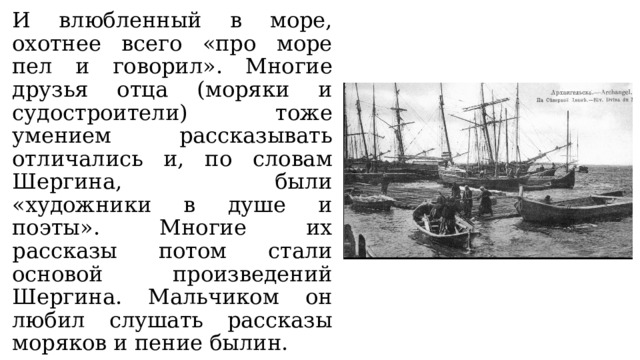

И влюбленный в море, охотнее всего «про море пел и говорил». Многие друзья отца (моряки и судостроители) тоже умением рассказывать отличались и, по словам Шергина, были «художники в душе и поэты». Многие их рассказы потом стали основой произведений Шергина. Мальчиком он любил слушать рассказы моряков и пение былин.

Мать – Анна Ивановна – была родом из семьи потомственных судостроителей, любила народные сказки и песни. «Маменька мастерица была сказывать, как жемчуг, слово у неё катилось из уст. Дома или на лодке одна поедет – всё поёт», — вспоминал Шергин.

Дома маленького Бориса учили читать и писать. Отец написал и нарисовал ему азбуку с наставлениями и подарил на Новый год.

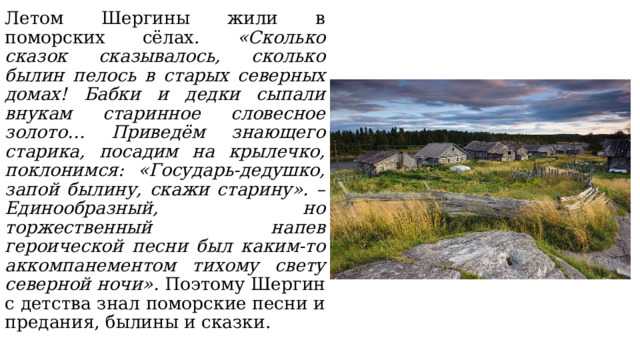

Летом Шергины жили в поморских сёлах. «Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах! Бабки и дедки сыпали внукам старинное словесное золото… Приведём знающего старика, посадим на крылечко, поклонимся: «Государь-дедушко, запой былину, скажи старину». – Единообразный, но торжественный напев героической песни был каким-то аккомпанементом тихому свету северной ночи». Поэтому Шергин с детства знал поморские песни и предания, былины и сказки.

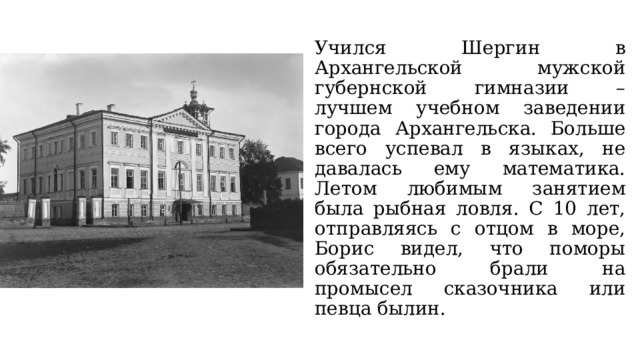

Учился Шергин в Архангельской мужской губернской гимназии – лучшем учебном заведении города Архангельска. Больше всего успевал в языках, не давалась ему математика. Летом любимым занятием была рыбная ловля. С 10 лет, отправляясь с отцом в море, Борис видел, что поморы обязательно брали на промысел сказочника или певца былин.

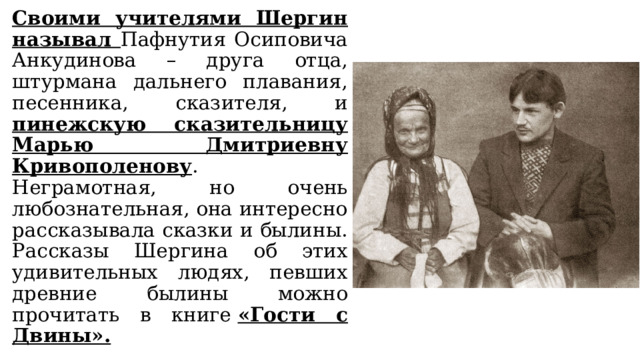

Своими учителями Шергин называл Пафнутия Осиповича Анкудинова – друга отца, штурмана дальнего плавания, песенника, сказителя, и пинежскую сказительницу Марью Дмитриевну Кривополенову . Неграмотная, но очень любознательная, она интересно рассказывала сказки и былины. Рассказы Шергина об этих удивительных людях, певших древние былины можно прочитать в книге «Гости с Двины».

Общение со сказителями вызвало и у Шергина потребность сказывать. «Я сшивал тетради в формате книг и печатными буквами вписывал туда на память то, что казалось мне любопытно. Тщился украсить эти «книги» и собственноручными рисунками… Кисти, краски, стамески, всякий инструмент для резьбы по дереву стали и моей страстью. Кроме кораблей, я делал модели северных церквей; утварь в северном стиле. Страсть к народному, самобытному искусству привела меня в Москву, в Строгановское художественное училище».

С 1913 года – года поступления в училище – Шергин начинает делить жизнь между Москвой и Севером. В 1916 году отправляется в экспедицию в Шенкурский уезд Архангельской губернии для записи диалекта (местного наречия русского языка) и фольклорных произведений. Работает художником в Архангельске, потом художником-рецензентом по оформлению детской и юношеской книги в Москве.

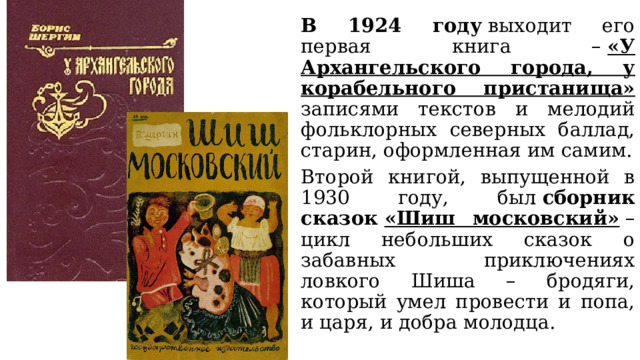

В 1924 году выходит его первая книга – «У Архангельского города, у корабельного пристанища» записями текстов и мелодий фольклорных северных баллад, старин, оформленная им самим.

Второй книгой, выпущенной в 1930 году, был сборник сказок «Шиш московский» – цикл небольших сказок о забавных приключениях ловкого Шиша – бродяги, который умел провести и попа, и царя, и добра молодца.

Народные сказки о Шише начали сочиняться ещё во времена Ивана Грозного, когда Шишами называли бродяг, беглых крепостных крестьян. Шергин собрал более 100 сказок о Шише. В его обработках Шиш представлен весёлым и жизнерадостным. Он напоминает Иванушку-дурачка. Но если Иван с помощью чудесных сил всегда побеждает в борьбе со злом, то Шишу часто приходится рассчитывать только на себя и расплачиваться за свои проделки.

Жизнь была неблагосклонна к Борису Шергину: ещё в молодости он потерял ногу, после 40 лет стало неудержимо слабеть зрение (а он был художник!), последние 15 лет жизни он был практически слепым, после войны его не печатали. Тяготясь неустроенной жизнью, не зная, сможет ли найти пропитание завтра, Шергин не жаловался, а наоборот, писал о «сердечном веселье», выражая идеал жизни народа. По словам Юрия Шульмана, «Шергин вошёл в нашу литературу как прекрасный воспитатель светлой радости жизни , восходящей к народным родникам добра и милосердия».

Уникальность Шергина в том, что он дал народному слову новую жизнь – в книге, а литературу обогатил сокровищами народной культуры. Его книги не только наполнены «хорошим знанием поморского быта», но и говорят о том, что настоящая жизнь наполнена высоким смыслом, основана на нравственных принципах. В его сказках живут добрые, трудолюбивые, приносящие пользу и радость люди. Все они мастера разных ремесел : корабельного, морского, рубки леса, резьбы по кости, росписи по дереву. Жить им нелегко, но они добры, благородны, великодушны.

Действие большинства произведений писателя происходит на Севере : на Новой Земле, Соловецких островах, Кегострове, — и всё творчество архангельского сказочника посвящено прославлению русского Севера . «Архангельские новеллы», «У песенных рек», «Поморщина-корабельщина», «Поморские были и сказания», «Океан море русское», «Запечатлённая слава», «Гандвик – студёное море», — все его книги посвящены родному краю. А мультфильмы по его сказкам «Волшебное кольцо», «Мартынко», «Смех и горе у Бела моря», «Про Ерша Ершовича», «Поморская быль» сделали его имя знаменитым.

В автобиографических рассказах «Детство в Архангельске» и «Миша Ласкин» Шергин не только рассказал о своем детстве, но и показал город, в котором родился, жителей этого города. Шергин писал: «Обращая мысленный взор в прошлое, я, например, люблю глядеть в 19 век, ибо там все мои корни и все заветное мое, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрет, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих… К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине,» — писал Шергин в своем дневнике.

Анализируя язык двух рассказов Шергина, можно выделить отдельные группы слов:

- Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами

- Диалектные слова

- Просторечия

- Морские термины

- Фольклорные мотивы

Такое своеобразие лексики показывает нам то, что произведения Шергина являются хранителями русского северного слова. Шергин часто сетовал на то, что обращают внимание только на его язык, а ему важнее всего было донести до читателей живую душу Севера, «отцово знание» нравственных устоев Руси. Шергин описывает лад и склад семейной жизни, возвращая нас к пониманию очень важного значения семьи в судьбе каждого человека и народа в целом.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В дневнике писателя есть слова, которые можно назвать духовным завещанием Шергина: «Родина во всем: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и больше всего в искусстве. Человек без родины сирота. Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, и если вырвать её, — высохнут корни, будет перекати – поле».

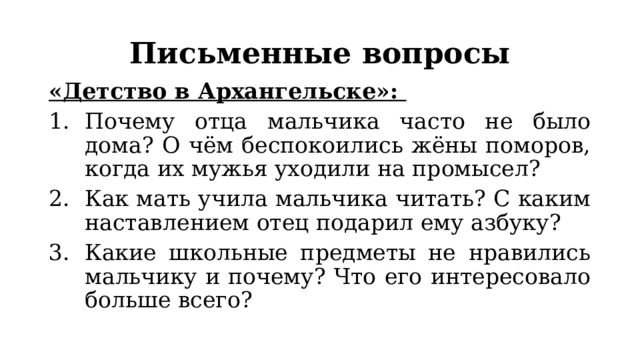

Письменные вопросы

«Детство в Архангельске»:

- Почему отца мальчика часто не было дома? О чём беспокоились жёны поморов, когда их мужья уходили на промысел?

- Как мать учила мальчика читать? С каким наставлением отец подарил ему азбуку?

- Какие школьные предметы не нравились мальчику и почему? Что его интересовало больше всего?

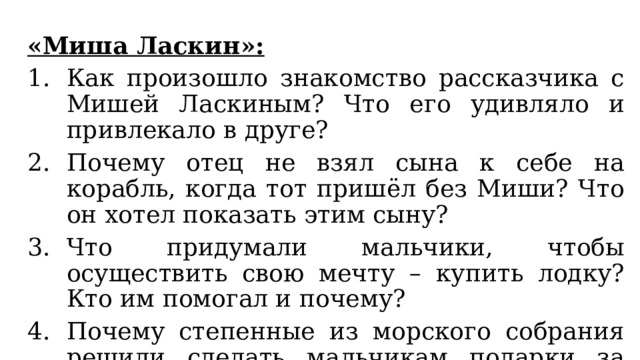

«Миша Ласкин»:

- Как произошло знакомство рассказчика с Мишей Ласкиным? Что его удивляло и привлекало в друге?

- Почему отец не взял сына к себе на корабль, когда тот пришёл без Миши? Что он хотел показать этим сыну?

- Что придумали мальчики, чтобы осуществить свою мечту – купить лодку? Кто им помогал и почему?

- Почему степенные из морского собрания решили сделать мальчикам подарки за работу? Что заставило Мишу сначала отказаться от их подарка?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать И.С. Никитин «Встреча зимы»