Тип урока: формирование новых знаний.

Форма урока: урок-экскурсия.

Материально-дидактическое оснащение урока:

газета по творчеству писателя, музыка Бетховена,

карточки-задания.

Цели и задачи урока. Познакомить учащихся с

основными этапами жизненного и творческого пути

И.А.Бунина, ввести в художественный мир поэта.

Развивать навыки публичного выступления и

аналитического слушания учебного материала;

развивать культуру речи, память, мышление,

творческие способности. Формировать интерес к

самостоятельному чтению произведений писателя,

на примере жизни И.А.Бунина воспитывать чувство

патриотизма.

ХОД УРОКА

1. Слово учителя

Сегодня у нас урок по теме “Очерк жизни и

творчества Ивана Алексеевича Бунина”.

Урок-экскурсия. Экскурсия, как вы помните,

коллективная поездка куда-нибудь, посещение

чего-нибудь с образовательной, познавательной

целью. Экскурсия предполагает наше присутствие в

том месте, о котором идет речь, но поскольку вы

творческие личности, имеющие прекрасное

воображение, то вы не будете испытывать никаких

затруднений, мысленно путешествуя по жизненному

пути писателя вместе с теми учащимися, которые

сегодня будут нашими экскурсоводами. В тетрадях

запишите тему урока и эпиграф:

Позабыв про горе и страданья,

Верю я, что кроме суеты,

На земле есть мир очарованья,

Чудный мир любви и красоты.

Иван Алексеевич Бунин – одно из самых ярких

имен русской литературы. Прекрасный язык,

образность, точность, ритмичность прозы, сила

воображения, выразительная живописность, тонкий

психологизм – лишь некоторые черты его

творчества, уходящего корнями в русскую

классику. Готовясь дома к уроку, читая стихи

Бунина, я думаю, вы обратили внимание на

музыкальность его произведений. И как мне

кажется, стихи Бунина очень созвучны музыке Л.

Бетховена. Поэтому давайте начнем экскурсию с

прослушивания отрывка из “Лунной сонаты”.

(Звучит музыка Бетховена). Теперь переходим к

прослушиванию рассказов учащихся о жизненном и

творческом пути писателя. У вас на столах

карточки-задания, которые вы должны выполнить в

конце урока, поэтому слушайте внимательно,

ведите записи в тетрадях.

2. Сообщения учащихся

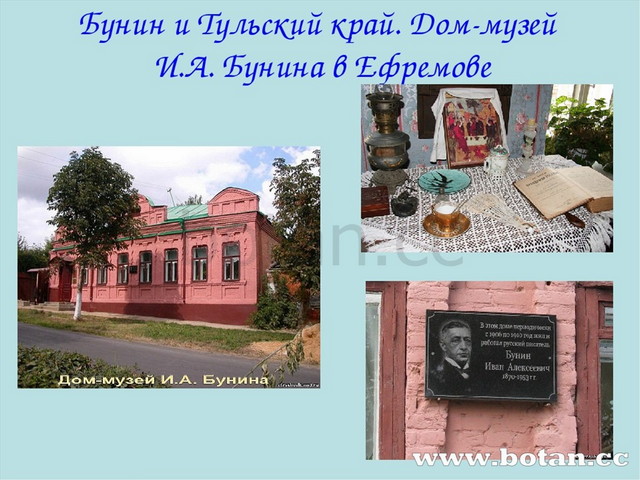

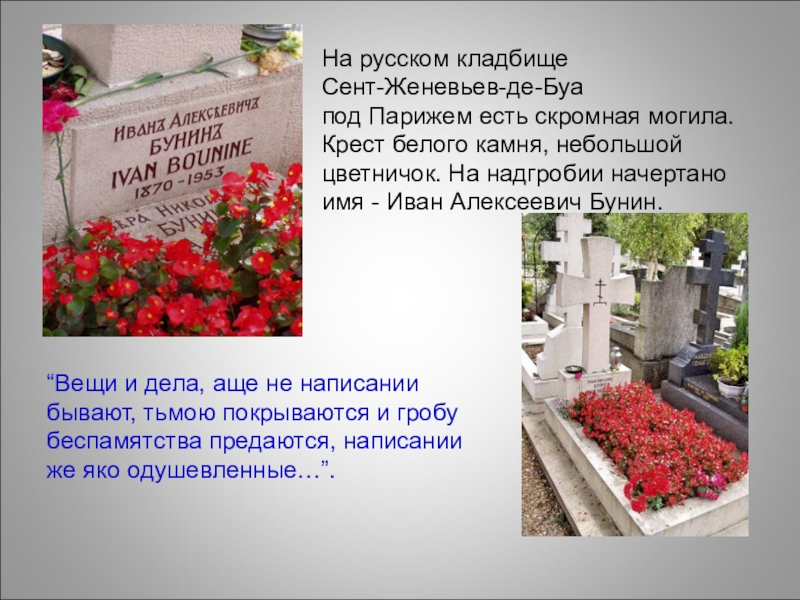

1 учащийся. На русском кладбище

Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем есть скромная

могила. Крест белого камня, небольшой цветничок.

На надгробии начертано имя-Иван Алексеевич

Бунин. “Вещи и дела, аще не написании бывают,

тьмою покрываются и гробу беспамятства

предаются, написании же яко одушевленные…”.

Духовная жизнь возвысила писателя над хаосом

проходящей жизни и обессмертила имя его.

Да, печалью отмечен трудный путь! Хотя, казалось

бы, судьба была к нему благосклонна: был всемирно

известным, прославленным писателем. “Трудный

путь” – удел всех великих творцов. Попробуем

понять, от каких истоков и к каким высотам шёл

художник…

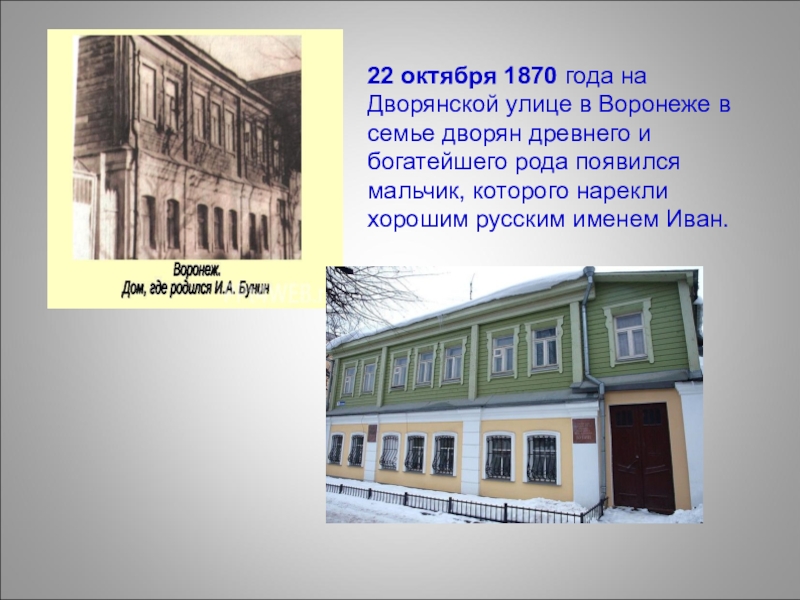

22 октября 1870 года на Дворянской улице в

Воронеже родился мальчик, которого нарекли

хорошим русским именем Иван. Его мама, Людмила

Александровна Бунина, в девичестве Чубарова,

позже рассказывала, что “Ваня с самого рождения

отличался от остальных детей”. Уже в его

младенчестве она знала, что он будет особенным,

ибо “ни у кого нет такой тонкой души, как у него”.

Деды и прадеды будущего писателя были родовитыми

и богатыми помещиками, владевшими большими

землями в Орловской и Воронежской губерниях. Но к

тому времени, когда родился Иван, материальное

состояние семьи сильно пошатнулось. Его отец,

Алексей Николаевич, участник Крымской войны,

человек порывистый и беспечный, вёл бурную жизнь

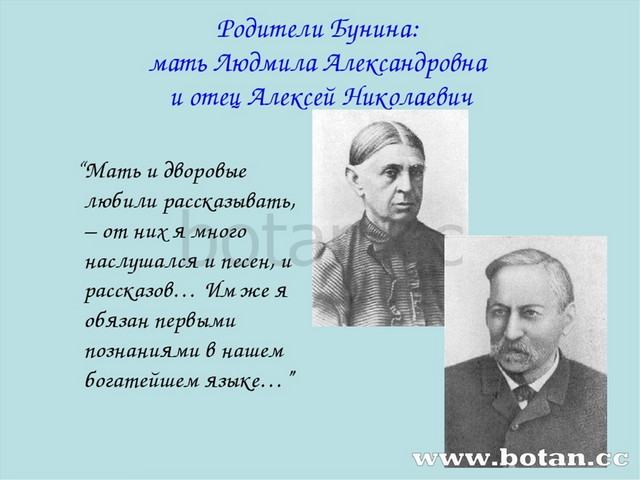

кутилы и игрока. Мать была беззаветно предана

семье, детям, которых у неё было 9. Тёплую

атмосферу в доме создавала она, женщина нежная и

душевно тонкая. Из её уст слышал он сказки и стихи

русских поэтов, она играла для сына на

фортепьяно. Мальчик читал скопленные

десятилетиями, с пушкинских ещё времён, книги из

богатой домашней библиотеки. “Мать и дворовые

любили рассказывать, – от них я много наслушался

и песен, и рассказов… Им же я обязан первыми

познаниями в нашем богатейшем языке…” Свои

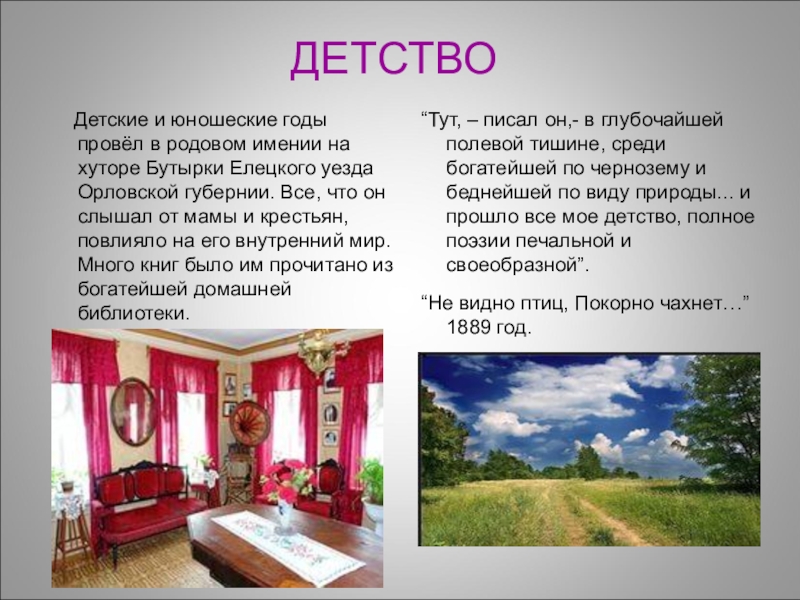

детские и юношеские годы будущий писатель и поэт

провёл на хуторе Бутырки Елецкого уезда

Орловской губернии. “Тут, – писал он, в

глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по

чернозему и беднейшей по виду природы, летом

среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам,

а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство,

полное поэзии печальной и своеобразной”.

Бунин родился поздней осенью, и это время года

навсегда осталось его самой любимой темой.

(Учащийся читает стихотворение “Не видно птиц,

Покорно чахнет…”).

2 учащийся. Уже тогда с редкой силой

восприятия он чувствовал “божественное

великолепие мира”. “Я всегда мир воспринимал

через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и

как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно”.

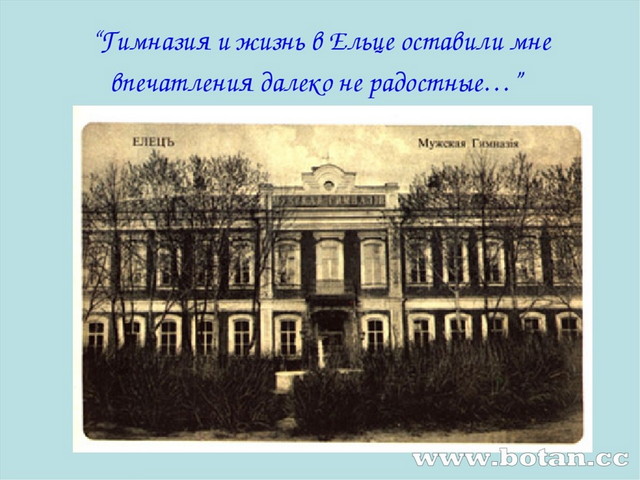

На одиннадцатом году Бунина определяют в

Елецкую гимназию. “Гимназия и жизнь в Ельце

оставили мне впечатления далеко не радостные…”

– вспоминал он. После 4 класса он занимался дома

под руководством старшего брата Юлия.

Единственное, что вынес из гимназии Ваня Бунин, –

это собственные стихи о природе, о поэтическом

состоянии души, о вере во все светлое и

прекрасное:

Позабыв про горе и страданья,

Верю я, что, кроме суеты,

На земле есть мир очарованья,

Чудный мир любви и красоты.

“Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и

лебедей, ничего этого мне, потомку

“промотавшихся отцов”, в удел уже не

досталось”,- сознавал Бунин. Бедность заставила

его девятнадцатилетним юношей покинуть родовое

гнездо “с одним крестом на груди”. Из имения

Озерки Елецкого уезда Бунин вышел в мир уже с

жизненным багажом – знанием народного и

мелкопоместного быта, деревенской

интеллигенции, с очень тонким чувством природы, с

сердцем, открытым для любви. С 1889 года Бунин

начинает сотрудничать в газете “Орловский

вестник”. Вскоре выходит небольшой сборник

стихов, по его оценке, “чисто юношеских, не в меру

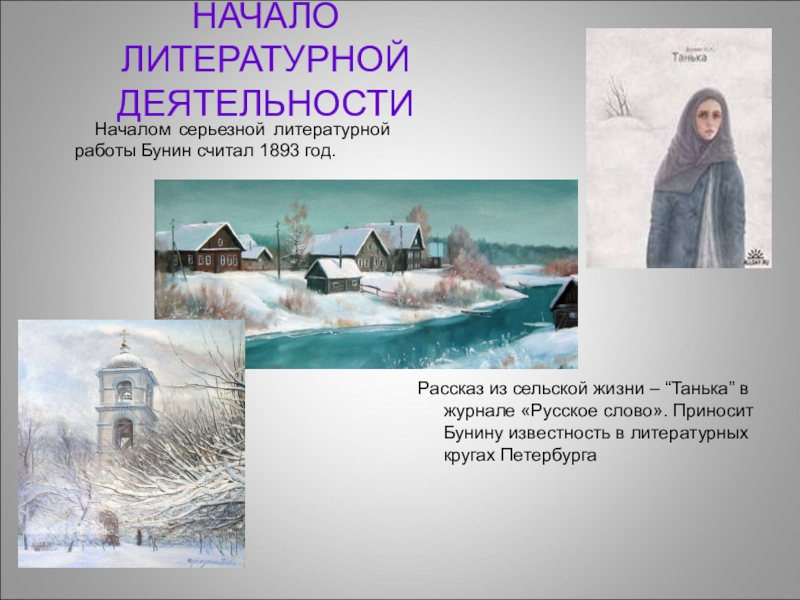

интимных”. Началом серьезной литературной

работы Бунин считал 1893 год, когда в журнале

“Русское богатство” появляется его рассказ из

сельской жизни – “Танька”. Он приносит Бунину

известность в литературных кругах Петербурга.

“То, что я стал писателем, вышло как-то само

собой, определилось так рано и незаметно, как это

бывает только у тех, кому что-то на роду

написано”, – вспоминал он в 1927 году.

3 учащийся. В 20 лет к нему пришла любовь.

Глубоко, без остатка захватило его чувство к

Варваре Пащенко. Эту загадочную страсть трудно

объяснить житейской неопытностью да сердечной

непорочностью юноши-поэта, натура молодой

женщины была черствой и расчетливой, и кажется,

она не была привлекательна даже внешне. Любовь

слепа. Отец девушки весьма состоятельный и

практичный человек, врач, был против брака с

Иваном Алексеевичем, считая его “не парой

дочери”. Варвару, как и ее родителей, отпугивала

бедность Бунина. Она отвергла предложение Бунина

обвенчаться тайно, но жила с ним как жена почти 5

лет. А в это время тайно встречалась с молодым и

богатым помещиком Арсением Бибиковым, за

которого потом и вышла замуж. Юношеская любовь

Бунина оказалась невечной. Но стремление к любви

сохраняет свое очарование. Этот мотив

многообразно воплощен в его поэзии. (Учащийся

читает стихотворение “Мы рядом шли, но на

меня…”).

В 1898 году Бунин отправляется в Одессу. Здесь он

сблизился с кружком южнорусских художников,

появилось много знакомых. В том же году он

внезапно и быстро, всего после нескольких дней

знакомства, женился на Анне Николаевне Цакни,

дочери издателя и редактора газеты “Южное

обозрение”. Брак оказался недолговечным. Разрыв

произошел по настоянию жены. По всей видимости,

эта вторая печальная история не менее потрясла

Бунина. “Ты не поверишь, – писал он Юлию в конце

1899 года, – если бы не слабая надежда на что-то,

рука бы не дрогнула убить себя.… Как я люблю ее,

тебе не представить…”

Уже после разрыва, в 1900 году, у Бунина родился

сын, которого назвали Николаем. К сыну Бунин был

очень привязан, но видеть его мог не часто… Этот

очаровательный ребенок в пятилетнем возрасте

умер от менингита. Больше детей у Бунина не было.

Он чувствовал, что не создан для семейного очага

и что должен идти своим путем, который не

принесет денег и славы, но даст возможность

“оставить по себе чекан души своей и обозреть

красоту мира”.

4 учащийся. Бунина-прозаика по настоящему

заметили после “Антоновских яблок”, с которых и

начинается его классическая проза. А в начале 1901

года вышел сборник стихов “Листопад”, вызвавший

многочисленные отзывы критики. А.И.Куприн писал о

“редкой художественной тонкости” в передаче

настроения. А.А.Блок признал за Буниным право на

“одно из главных мест” среди современной

русской поэзии. “Листопад” и перевод “Песни о

Гайавате” Г.Лонгфелло были отмечены Пушкинской

премией Российской академии наук (19 октября 1903

года). Он трижды удостаивался высшей

литературной награды, а в 1909 году был избран

почетным членом академии. “Когда я буду писать

отзыв о Вашей книге стихов, я…буду сравнивать

Вас с Левитаном, которого тоже горячо люблю,

которым наслаждаюсь всегда…Чего желал бы я

…Вашему перу – твердости! Т.е. – бодрого духа,

радости душевной. Засиять бы Вам однажды, в

стихах, улыбнуться бы весело людям”, – писал

М.Горький о “Листопаде”.

Прикосновение к богатствам природы

воодушевляет героя лирических произведений

Бунина. Более того, природа становится

источником его мужания, его мудрости. (Учащийся

читает стихотворение “Еще и холоден и сыр…”).

5 учащийся. С необычайной остротой

воспринимает Бунин и торжество жизни, ее красоту,

и краткость человеческого существования. “Свет

незакатный”- так он озаглавит одно из самых

проникновенных своих стихотворений. (Учащийся

читает стихотворение “Свет незакатный”).

Бунин был натурой страстной, любил жизнь, тех,

кто творит добро и красоту, ненавидел смерть,

тлен, войны, болезни, социальную

несправедливость, насилие, жестокость – все, что

мешает человеку жить, что нарушает гармонию

человека и мира:

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного…

Фольклор, русская сказка, история, бедствующая

под соломенными крышами деревня- все входило в

душу поэта, все отзывалось в ней. Еще

двадцатилетним юношей он резко и мужественно

сказал о родной стране – нищей, голодной,

любимой. (Учащийся читает стихотворение

“Родина”).

Чувство родины, языка, истории у него было

огромно. Образ России складывался в стихах

исподволь, незаметно. Он был подготовлен уже

пейзажной лирикой. (Учащийся читает

стихотворение “Шире, грудь, распахнись для

принятия…”).

6 учащийся. Размышляя о современном языке,

литературе, Бунин в 1913 году писал: “…испорчен

русский язык…, утеряно чувство к ритму и

органическим особенностям русской прозаической

речи, опошлен или доведен до полнейшей легкости

… стих”.

В январе 1915 года, когда Европу заливала кровь

Первой мировой войны, он выразил один из своих

заветов в простых и благородных строках.

(Учащийся читает стихотворение “Слово”).

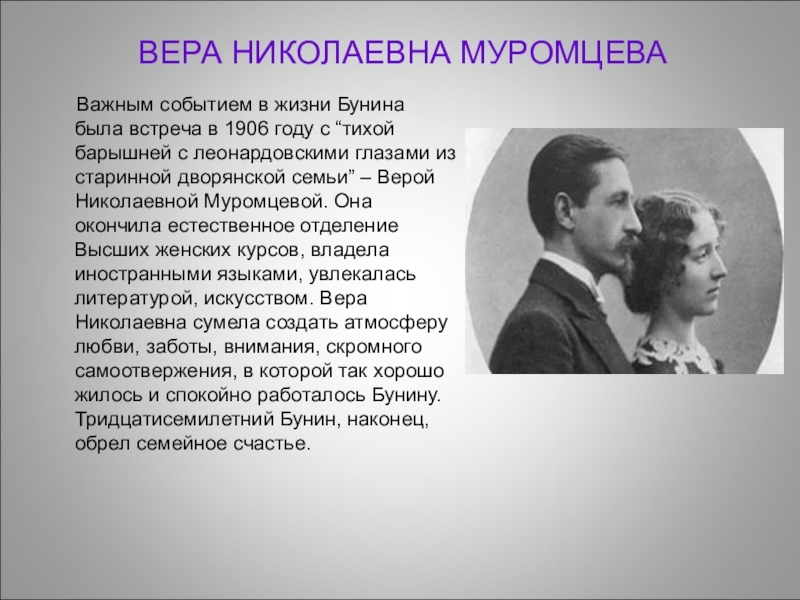

Важным событием в жизни Бунина была встреча в

1907 году с “тихой барышней с леонардовскими

глазами из старинной дворянской семьи” – Верой

Николаевной Муромцевой. Она окончила

естественное отделение Высших женских курсов,

владела иностранными языками, увлекалась

литературой, искусством. Вера Николаевна сумела

создать атмосферу любви, заботы, внимания,

скромного самоотвержения, в которой так хорошо

жилось и спокойно работалось Бунину.

Тридцатисемилетний Бунин, наконец, обрел

семейное счастье.

Писатель, тяготевший к старой дворянской

культуре, к ее традициям, помимо свой воли

оказался втянутым в круговорот бурных

исторических событий. Войну 1914 года он принял как

“беспримерную катастрофу”, болезненно

воспринимал человеческие страдания,

бесчисленные и бессмысленные смерти.

Октябрьской революции 1917 года Бунин не принял.

“В мире тогда уже произошло нечто невообразимое:

брошена была на произвол судьбы – и не

когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны

– величайшая на земле страна,…где вдруг

оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и

воцарилось какое-то недоуменное существование,

беспричинная праздность и противоестественная

свобода от всего, чем живо человеческое

общество”, – писал позже писатель. Бунин

говорил, что он не может жить в новом мире, что он

принадлежит к старому миру Гончарова, Толстого,

Москвы, Петербурга, что новая поэзия только там,

“а в новом мире он не улавливает ее”. Писатель

скорбит о России, “погибшей на наших глазах в

такой волшебно краткий срок…”. (Учащийся читает

отрывок из стихотворения “Темень. Холод.

Предрассветный…).

7 учащийся. Весной 1918 года вместе с женой

Бунин уехал из Москвы на юг России. “Подумать

только, – возмущался он в Одессе, – надо еще

объяснять то одному, то другому, почему именно не

пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо

еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с

чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь

проламывают голову, и просвещать насчет

“последних достижений в инструментовке

стиха…”. В январе 1918 года еще в Москве Бунин

начинает вести дневник, продолжает его в Одессе;

из дневниковых записей и родилась книга

“Окаянные дни”, опубликованная в 20-е годы уже в

эмиграции.

Разруха в стране, смена власти на местах,

кровопролитие, налеты анархических банд,

неопределенность будущего и массовый отъезд

интеллигенции за пределы России болью легли на

сердце писателя. Неудивительно, что Бунин, как

писала Вера Николаевна, был “раздавлен

событиями”.

“ Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом

много унизительного. Я слишком русский, чтобы

бежать со своей земли”, – писал Бунин. Решение

покинуть Россию приходило нелегко. Все медлил и

медлил Иван Алексеевич. Но “ …убедившись, что

наше дальнейшее сопротивление грозит нам лишь

бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на

чужбину”. В начале февраля 1920 года на

французском пароходе “Спарта” вместе с женой он

покинул красную Одессу. Итак, Бунин –

добровольный изгнанник: Константинополь, София,

Белград. С марта 1920 года – Париж. Несмотря на то,

что Бунина во Франции почитали, хвалили, у него

однажды вырвались горькие слова: “Как обидно

умирать, когда все, что душа несла, выполняла,

никем не понято и не оценено по-настоящему!”

(Учащийся читает стихотворение “У птицы есть

гнездо, у зверя есть нора…”).

8 учащийся. Память о Родине всю жизнь питала

его творчество. В Грасе, небольшом городке под

Парижем, где жили Бунины долгие годы, были

написаны его наиболее значительные

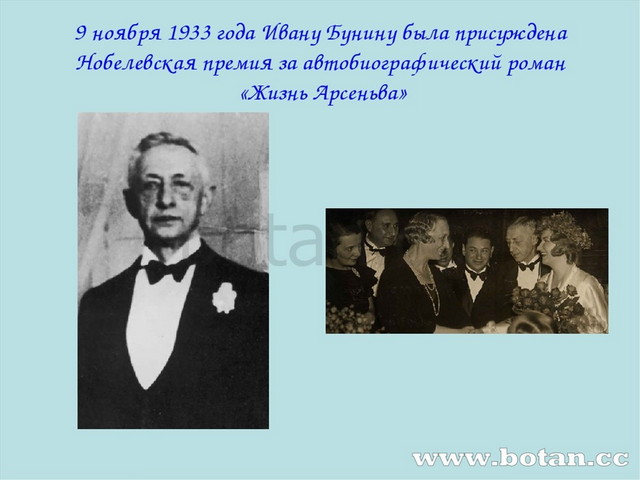

произведения. Среди них роман “Жизнь

Арсеньева”, за который ему была присуждена

Нобелевская премия. В официальном сообщении

говорилось: “ Решением Шведской академии от 9

ноября 1933 года Нобелевская премия присуждена

Ивану Бунину за строгий артистический талант, с

которым он воссоздал в литературной прозе

типичный русский характер”. Константин

Паустовский сказал о романе, что он представляет

новый жанр в мировой литературе, где поэзия и

проза слились воедино. Но сколько грусти в

записях Бунина об этих днях: “ … все новые и

новые приветственные телеграммы чуть не из всех

стран мира, – отовсюду, кроме России”.

“Талант талантом, а все-таки “всякая сосна

своему бору шумит”. А где мой бор? С кем и кому мне

шуметь?” – с горечью говорил он. Как вспоминает

его жена, больше всего Ивану Алексеевичу

хотелось увидеть Родину, чудом вернуть прежнюю,

православную Россию. (Учащийся читает

стихотворение “В лесу, в горе, родник, живой и

звонкий…”).

“Все мы Россию, наше русское естество унесли с

собою, и где бы мы ни были, она в нас, в наших

мыслях и чувствах”, – писал Бунин. Чувство

Родины особенно сильно проявилось во время войны

с гитлеровской Германией. Он не отходил от радио,

чтобы узнать правду о продвижении советских

войск, а потом записывал услышанное в дневнике.

Когда немцы оккупировали Францию, материальное

благополучие Буниных, и без того относительное,

рухнуло. Скромные накопления обесценились,

превратились в прах. Почти невероятно, что в этих

условиях создавалась одна из лучших книг о Любви!

“Всякая любовь – великое счастье, даже если она

не разделена”, – вот главное, что хотел донести

до читателей автор “Темных аллей”. Передавая

“Темные аллеи” для публикации в США, Бунин

сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми

местами. В общем, она говорит о трагическом и о

многом нежном и прекрасном. Думаю, что это самое

лучшее и самое оригинальное из того, что я

написал в жизни!”…В полном объеме книга Бунина

“Темные аллеи” вышла в Париже в 1946 году.

9 учащийся. С 1947 года Бунина не оставляли

болезни, и вместе с болезнями и полной

невозможностью работать материальные его дела

пришли в окончательный упадок. Семья впала в

большую нужду. “Все проходит, все не вечно!” – за

этими словами – попытка Бунина сохранить

мужество. Но ничто не могло заставить его

отказаться от мысли о России. Она была в его

сердце. “Разве можем мы забыть Родину? Может

человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень

русский человек. Это с годами не пропадает”. В

письмах и дневниках Бунин говорит о своем

желании возвратиться в Москву. Но в старости и

болезнях решиться на такой шаг непросто. Не было

уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную

жизнь и на издание его книг. (Учащийся читает

стихотворение “Ту звезду, что качалася в темной

воде…”).

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953

года Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. От

жизни человеческой, от веков, поколений остается

на земле высокое, доброе и прекрасное. Только это.

Так и от жизни Бунина осталось его высокое,

доброе и прекрасное искусство, которое влилось в

великую русскую литературу. И останется с нами

навсегда! (Учащийся читает стихотворение “И

цветы, и шмели, и трава, и колосья…”).

3. Слово учителя

Определяя свое творческое кредо, Бунин писал:

“Я не касался в своих произведениях

политической и общественной злободневности, я не

принадлежал ни к одной литературной школе, не

называл себя ни декадентом, ни романтиком… Меня

занимали вопросы психологические, религиозные,

исторические”.

Совершив прекрасное путешествие по жизненному

пути И.А.Бунина, насладившись прекрасными

стихами, теперь приступайте к выполнению

проверочной работы.

4. Выполнение учащимися проверочной работы

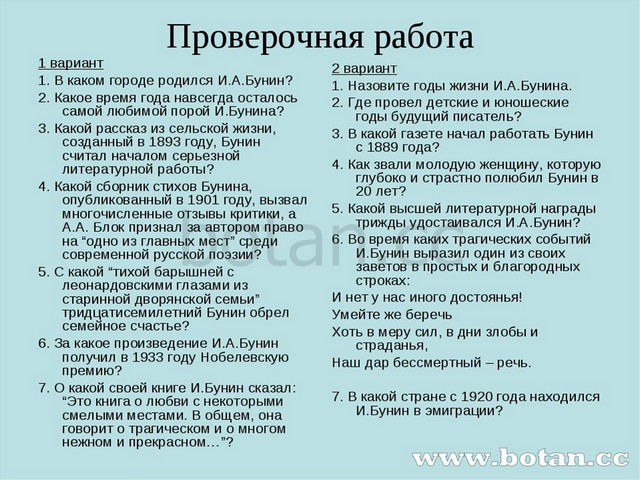

Проверочная работа к уроку

“Очерк жизни и творчества И.А.Бунина”

|

1 вариант |

2 вариант |

|---|---|

| 1. В каком городе родился И.А.Бунин? 2. Какое время года навсегда осталось самой любимой порой И.Бунина? 3. Какой рассказ из сельской жизни, созданный в 1893 году, Бунин считал началом серьезной литературной работы? 4. Какой сборник стихов Бунина, опубликованный в 1901 году, вызвал многочисленные отзывы критики, а А.А. Блок признал за автором право на “одно из главных мест” среди современной русской поэзии? 5. С какой “тихой барышней с леонардовскими глазами из старинной дворянской семьи” тридцатисемилетний Бунин обрел семейное счастье? 6. За какое произведение И.А.Бунин получил в 1933 году Нобелевскую премию? 7. О какой своей книге И.Бунин сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми местами. В общем, она говорит о трагическом и о многом нежном и прекрасном…”? |

1. Назовите годы жизни И.А.Бунина. 2. Где провел детские и юношеские годы будущий писатель? 3. В какой газете начал работать Бунин с 1889 года? 4. Как звали молодую женщину, которую глубоко и страстно полюбил Бунин в 20 лет? 5. Какой высшей литературной награды трижды удостаивался И.А.Бунин? 6. Во время каких трагических событий И.Бунин выразил один из своих заветов в простых и благородных строках:

7. В какой стране с 1920 года находился И.Бунин в |

5. Домашнее задание: Подготовить

выразительное чтение наизусть стихотворения

И.А.Бунина (по выбору).

Конспект

Литературная гостиная.

Отечества достойные сыны. Иван Алексеевич Бунин .(1870 – 1953 )

Иван Алексеевич Бунин – одно из самых ярких имен русской литературы. Прекрасный язык, образность, точность, ритмичность прозы, сила воображения, выразительная живописность, тонкий психологизм – лишь некоторые черты его творчества, уходящего корнями в русскую классику. Готовясь дома к уроку, читая стихи Бунина вы обратили внимание на музыкальность его произведений. Мне кажется, стихи Бунина созвучны музыке Л. Бетховена. Поэтому давайте начнем экскурсию с прослушивания отрывка из “Лунной сонаты”.

(Звучит музыка Бетховена).

Теперь переходим к прослушиванию рассказов учащихся о жизненном и творческом пути писателя. У вас на столах карточки-задания, которые вы должны выполнить в конце урока, поэтому слушайте внимательно, ведите записи в тетрадях.

Сообщения учащихся

1 учащийся. На русском кладбище Сент-Женевьев- де — Буа под Парижем есть скромная могила с белым крестом из камня. На надгробии начертано имя-Иван Алексеевич Бунин. “Вещи и дела, аще не написании бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевленные…”. Духовная жизнь возвысила писателя над хаосом проходящей жизни и обессмертила имя его.

Да, печалью отмечен трудный путь писателя. “Трудный путь” – удел многих великих творцов. Обратимся же и мы к истокам творчества И. А. Бунина

22 октября 1870 года на Дворянской улице в Воронеже родился мальчик, которого нарекли хорошим русским именем Иван. Его мама, Людмила Александровна Бунина, в девичестве Чубарова, позже рассказывала, что “Ваня с самого рождения отличался от остальных детей”. Уже в его младенчестве она знала, что он будет особенным, ибо “ни у кого нет такой тонкой души, как у него”. Деды и прадеды будущего писателя были родовитыми и богатыми помещиками. Но к тому времени, когда родился Иван, материальное состояние семьи сильно пошатнулось. Его отец, Алексей Николаевич, участник Крымской войны, человек порывистый и беспечный, вёл бурную жизнь кутилы и игрока. Мать была беззаветно предана семье, детям, которых у неё было 9. Тёплую атмосферу в доме создавала она, женщина нежная и душевно тонкая. Из её уст слышал он сказки и стихи русских поэтов, она играла для сына на фортепьяно. Мальчик читал скопленные десятилетиями, с пушкинских ещё времён, книги из богатой домашней библиотеки. “Мать и дворовые любили рассказывать, – от них я много наслушался и песен, и рассказов… Им же я обязан первыми познаниями в нашем богатейшем языке…” Свои детские и юношеские годы будущий писатель и поэт провёл на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. “Тут, – писал он, в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной”.

2 учащийся. Бунин родился поздней осенью, и это время года навсегда осталось его самой любимой темой.

(Учащийся читает стихотворение “Не видно птиц, Покорно чахнет…”).

* * *

Не видно птиц. Покорно чахнет

Лес, опустевший и больной.

Грибы сошли, но крепко пахнет

В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,

В кустах свалялася трава,

И, под дождем осенним тлея,

Чернеет тёмная листва.

А в поле ветер. День холодный

Угрюм и свеж — и целый день

Скитаюсь я в степи свободной,

Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,

С отрадной грустью внемлю я,

Как ветер звоном однотонным,

Гудит-поет в стволы ружья.

1889

Уже тогда с редкой силой восприятия он чувствовал божественное великолепие мира. «Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно».

На одиннадцатом году Бунина определяют в Елецкую гимназию. “Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные…” – вспоминал он. После 4 класса он занимался дома под руководством старшего брата Юлия. Единственное, что вынес из гимназии Ваня Бунин, – это собственные стихи о природе, о поэтическом состоянии души, о вере во все светлое и прекрасное:

Позабыв про горе и страданья,

Верю я, что, кроме суеты,

На земле есть мир очарованья,

Чудный мир любви и красоты.

“Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку “промотавшихся отцов”, в удел уже не досталось”,- сознавался Бунин. Бедность заставила девятнадцатилетнего юношу покинуть родовое гнездо “с одним крестом на груди”. Из имения Озерки Елецкого уезда Бунин вышел в мир уже с жизненным багажом – знанием народного и мелкопоместного быта, деревенской интеллигенции, с очень тонким чувством природы, с сердцем, открытым для любви. С 1889 года Бунин начинает сотрудничать в газете “Орловский вестник”. Вскоре выходит небольшой сборник стихов, по его оценке, “чисто юношеских, не в меру интимных”. Началом серьезной литературной работы Бунин считал 1893 год, когда в журнале “Русское богатство” появляется его рассказ из сельской жизни – “Танька”. Он приносит Бунину известность в литературных кругах Петербурга. “То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-то на роду написано”, – вспоминал он в 1927 году.

3 учащийся. В 20 лет к нему пришла любовь. Глубоко, без остатка захватило его чувство к Варваре Пащенко. Эту загадочную страсть трудно объяснить житейской неопытностью. Натура молодой женщины была черствой и расчетливой, и кажется, она не была привлекательна даже внешне. Любовь слепа. Отец девушки весьма состоятельный и практичный человек, врач, был против брака с Иваном Алексеевичем, считая его “не парой дочери”. Варвару, как и ее родителей, отпугивала бедность Бунина. Она отвергла предложение Бунина обвенчаться тайно, но жила с ним как жена почти 5 лет. А в это время тайно встречалась с молодым и богатым помещиком Арсением Бибиковым, за которого потом и вышла замуж. Но стремление к любви нашло свое воплощение в его поэзии.

(Учащийся читает стихотворение “Мы рядом шли, но на меня…”).

Мы рядом шли, но на меня

Уже взглянуть ты не решалась,

И в ветре мартовского дня

Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака

Сквозь сад, где падали капели,

Бледна была твоя щека

И, как цветы, глаза синели.

Уже полураскрытых уст

Я избегал касаться взглядом,

И был еще блаженно пуст

Тот дивный мир, где шли мы рядом

В 1898 году Бунин отправляется в Одессу, где сближается с кружком южнорусских художников, заводит много знакомств, внезапно и быстро, всего после нескольких дней знакомства, женится на Анне Николаевне Цакни, дочери издателя и редактора газеты “Южное обозрение”. Брак оказался недолговечным. Разрыв произошел по настоянию жены. По всей видимости, эта вторая печальная история не менее потрясла Бунина. “Ты не поверишь, – писал он Юлию в конце 1899 года, – если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя.… Как я люблю ее, тебе не представить…”

Уже после разрыва, в 1900 году, у Бунина родился сын, которого назвали Николаем. К сыну Бунин был очень привязан, но видеть его мог не часто. Этот очаровательный ребенок в пятилетнем возрасте умер от менингита. Больше детей у Бунина не было. Он чувствовал, что не создан для семейного очага и что должен идти своим путем, который не принесет денег и славы, но даст возможность “оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира”.

4 учащийся. Классическая проза Бунина — прозаика началась с “Антоновских яблок», хотя известно, что Бунин начал свой путь в литературе как поэт. Многочисленные отзывы вызвал сборник стихов «Листопад», вышедший в начале 1901 года, Так А. И. Куприн писал о “редкой художественной тонкости” в передаче настроения. А. А. Блок признал за Буниным право на “одно из главных мест” среди современной русской поэзии. “Листопад” и перевод “Песни о Гайавате” Г. Лонгфелло были отмечены Пушкинской премией Российской Академии наук (19 октября 1903 года). Он трижды удостаивался высшей литературной награды, а в 1909 году был избран почетным членом Академии наук “Когда я буду писать отзыв о Вашей книге стихов, я…буду сравнивать Вас с Левитаном, которого тоже горячо люблю, которым наслаждаюсь всегда… Чего желал бы я…Вашему перу – твердости! Т.е. – бодрого духа, радости душевной. Засиять бы Вам однажды, в стихах, улыбнуться бы весело людям”, – писал М. Горький о “Листопаде”.

Прикосновение к богатствам природы воодушевляет героя лирических произведений И.А.Бунина. Природа становится источником его вдохновения

(Учащийся читает стихотворение “Еще и холоден и сыр…”).

Еще и холоден и сыр

Февральский воздух, но над садом

Уж смотрит небо ясным взглядом,

И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,

Слезится снег недавней стужи,

А с неба на кусты и лужи

Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят

Деревья в лоне небосклона,

И сладко слушать у балкона,

Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

5 учащийся. С необычайной остротой воспринимает Бунин и торжество жизни, ее красоту и краткость человеческого существования. “Свет незакатный”- так он озаглавит одно из самых проникновенных своих стихотворений.

(Учащийся читает стихотворение “Свет незакатный”).

Там, в полях, на погосте,

В роще старых берёз,

Не могила, не кости —

Царство радостных грёз.

Летний ветер мотает

Зелень длинных ветвей —

И ко мне долетает

Свет улыбки твоей.

Не плита, не распятье —

Предо мной до сих пор

Институтское платье

И сияющий взор.

Разве ты одинока?

Разве ты не со мной?

В нашем прошлом, далёком,

Где и я был иной?

В мире круга земного,

Настоящего дня,

Молодого, былого

Нет давно и меня!

И. А. Бунин был натурой страстной, любил жизнь, тех, кто творил добро и красоту, ненавидел смерть, тлен, войны, болезни, социальную несправедливость, насилие, жестокость – все, что мешало человеку жить, что нарушало гармонию человека и мира:

20-летним юношей о голодной, нищей и любимой стране он мужественно сказал:

(Учащийся читает стихотворение «Родине»)

Они глумятся над тобою,

Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом черных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей —

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, кто сотни верст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Все входило в душу поэта, все отзывалось в ней. Чувство родины, языка, истории у него было огромно.

6 учащийся. Размышляя о современном языке, литературе, И. А. Бунин в 1913 году писал: “…испорчен русский язык…, утеряно чувство к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до полнейшей легкости … стих”.

Один из своих заветов Бунин выразил в январе1915 года в простых и благородных строках.

(Учащийся читает стихотворение “Слово”).

Молчат гробницы, мумии и кости,—

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

Москва, 1915

Важным событием в жизни И.А.Бунина была встреча в 1907 году с “тихой барышней» – Верой Николаевной Муромцевой. Она окончила естественное отделение Высших женских курсов, владела иностранными языками, увлекалась литературой, искусством. Вера Николаевна сумела создать атмосферу любви, заботы, внимания, скромного самоотвержения, в которой так хорошо жилось и спокойно работалось Бунину. Тридцатисемилетний И.А. Бунин, наконец, обрел семейное счастье.

Писатель тяготел к старой дворянской культуре. Он видел Россию любящими глазами, страдал от потрясений, которые изнутри и извне осложняли ее пути

Войну 1914 года он считал “беспримерной катастрофой”, болезненно воспринимал человеческие страдания, бесчисленные и бессмысленные смерти. Октябрьской революции 1917 года Бунин не принял. « Воцарилось какое-то недоуменное существование», Писатель скорбит о России, “погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок…”.

(Учащийся читает отрывок из стихотворения «Темень. Холод. Предрассветный…»)

Темень. Холод. Предрассветный

Ранний час.

Храм невзрачный, неприметный

В узких окнах россыпь красных глаз.

Нищие в лохмотья руки прячут,

С паперти глядят в стекло дверей,

В храме стены потом плачут

Тусклы ризы алтарей.

Обеднела, оскудела паперть.

Но и в храме скорбь и пустота.

Черная престол покрыла скатерть

За завесой царские врата.

Вот подрясник странника-расстриги.

Он в скуфейке, длинный и прямой.

Рыжий ранец, палку и вериги

В храм приносит нагло, как домой.

Вот в углу, где княжий гроб, под красной

Трепетной лампадой, на полу

Молится старушка, в муке страстной

Всю щепоть прижав к челу.

Матушка! Убогая, простая,

Бедная душа! Молись! Молись!

Чуть светает эта ночь глухая,

С теплой верой в сумрачную высь.

Темень. Холод. Буйных галок

Ранний крик.

Древний город темен, мрачен, жалок…

И велик!

1919

7 учащийся. Весной 1918 года вместе с женой Бунин уехал из Москвы на юг России. “Подумать только, – возмущался он в Одессе, – надо еще объяснять то одному, то другому, почему именно не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с «чрезвычайкой», где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет “последних достижений в инструментовке стиха…”.

В январе 1918 года еще в Москве Бунин начинает вести дневник, продолжает его в Одессе; из дневниковых записей и родилась книга “Окаянные дни”, опубликованная в 20-е годы уже в эмиграции.

Разруха в стране, смена власти на местах, кровопролитие, налеты анархических банд, неопределенность будущего и массовый отъезд интеллигенции за пределы России болью легли на сердце писателя. Неудивительно, что Бунин, как писала Вера Николаевна, был “раздавлен событиями”.

“ Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительного. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли”.

Решение покинуть Россию приходило нелегко. Иван Алексеевич все медлил и медлил. Но “ …убедившись, что наше дальнейшее сопротивление грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину”.

В начале февраля 1920 года на французском пароходе “Спарта” вместе с женой он покинул красную Одессу. Итак, Бунин – добровольный изгнанник: Константинополь, София, Белград. С марта 1920 года – Париж. Несмотря на то, что Бунина во Франции почитали, хвалили, у него однажды вырвались горькие слова: “Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла, никем не понято и не оценено по-настоящему!”

8 учащийся. Память о Родине всю жизнь питала его творчество. В Грассе, небольшом городке под Парижем, где жили Бунины долгие годы, были написаны его наиболее значительные произведения. Среди них роман “Жизнь Арсеньева”, за который ему была присуждена Нобелевская премия. В официальном сообщении говорилось: “ Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер ”.

“Талант талантом, а все-таки “всякая сосна своему бору шумит”. А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?” – с горечью говорил он. Как вспоминает его жена, больше всего Ивану Алексеевичу хотелось увидеть Родину, чудом вернуть прежнюю, православную Россию. (Учащийся читает стихотворение “В лесу, в горе, родник, живой и звонкий…”).

“Все мы Россию, наше русское естество унесли с собою, и где бы мы ни были, она в нас, в наших мыслях и чувствах”, – писал Бунин.

Чувство Родины особенно сильно проявилось во время войны с гитлеровской Германией. Он не отходил от радио, желал знать правду о продвижении советских войск, делал записи в дневнике.

Когда немцы оккупировали Францию, материальное благополучие Буниных, и без того относительное, рухнуло. Скромные накопления обесценились, превратились в прах. Почти невероятно, что в этих условиях создавалась одна из лучших книг о Любви! “Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена”, – вот главное, что хотел донести до читателей автор “Темных аллей”. Передавая “Темные аллеи” для публикации в США, И.А. Бунин сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми местами… она о трагическом, о многом нежном и прекрасном. Думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное из того, что я написал в жизни!”…В полном объеме книга Бунина “Темные аллеи” вышла в Париже в 1946 году.

9 учащийся. С 1947 года И. А. Бунина не оставляли болезни, и вместе с болезнями и полной невозможностью работать материальные его дела пришли в окончательный упадок. Семья впала в большую нужду. “Все проходит, все не вечно!” – за этими словами – попытка Бунина сохранить мужество. Но ничто не могло заставить его отказаться от мысли о России. Она была в его сердце. “Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает”.

В письмах и дневниках Бунин говорит о своем желании возвратиться в Москву. Но в старости и болезнях решиться на такой шаг непросто. Не было уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь, на издание книг.

Учащийся читает стихотворение “Ту звезду, что качалася в темной воде…”).

Ту звезду, что качалася в темной воде

Под кривою ракитой в заглохшем саду,-

Огонек, до рассвета мерцавшей в пруде,-

Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,

В старый дом, где я первые песни слагал,

Где я счастья и радости в юности ждал,

Я теперь не вернусь никогда, никогда.

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. От его жизни осталось высокое, доброе и прекрасное искусство, которое влилось в великую русскую литературу. Оно останется с нами навсегда!

(Учащийся читает стихотворение “И цветы, и шмели, и трава, и колосья…”).

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленям припав.

Слово учителя

Определяя свое творческое кредо, И.А. Бунин писал: “Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности, я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни романтиком… Меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические”.

Совершив прекрасное путешествие по жизненному пути И. А. Бунина, насладившись прекрасными стихами, хотелось бы узнать, кто из вас уже хорошо знаком с жизнью и творчеством И. А. Бунина. С этой целью предлагается следующая викторина:

1.В городах есть различные магистрали: проспекты, переулки… Скажите, какую магистраль назвали в Москве в честь И. А. Бунина? (Аллею)

2.О каком произведении И. Бунин писал: «…какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный язык – ни сучка , ни задоринки, ни единого фальшивого слова» ? ( Поэма « Василий Теркин»)

3. В. Шаламов в1943году назвал Бунина русским классиком. За это его наказали. Что получил за это Шаламов? (Третий срок)

4. Это слово впервые появилось на Руси в 11 веке. Слово прижилось и дошло до наших дней. Назовите произведение И. Бунина, в название которого входит это слово во множественном числе? ( « Окаянные дни»).

5. И. Бунин писал : « Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой…каким богам не поклялись? И дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом..»( футуризмом )

6. « Был праздник в честь мою и был увенчан я венком лавровым, изумрудным…» — вспоминал Бунин событие 1933года. Что это за « праздник» для И. А. Бунина? (Нобелевская премия за роман « Жизнь Арсеньева»)

7. С какой « тихой барышней » тридцатисемилетний Бунин обрел семейное счастье? (В. Н. Муромцевой.)

8. Где провел свои детские и юношеские годы жизни И. Бунин ? (На хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии).

9. О какой своей книге Бунин сказал: « Эта книга о любви с некоторыми смелыми местами… она говорит о трагическом, многом нежном и прекрасном». («Темные аллеи»).

10. Что общего между А. И. Куприным, А. Н. Толстым, М. Горьким и что их отличает , допустим, от И. Бунина ? (Все вернулись в Россию)

|

1вариант |

2 вариант |

|

1. В каком городе родился И. А. Бунин? 2. Какое время года навсегда осталось самой любимой порой И. Бунина? 3. Какой рассказ из сельской жизни, созданный в 1893 году, Бунин считал началом серьезной литературной работы? 4. Какой сборник стихов Бунина, опубликованный в 1901 году, вызвал многочисленные отзывы критики, а А.А. Блок признал за автором право на “одно из главных мест” среди современной русской поэзии? 5. С какой “тихой барышней» дворянской семьи” тридцатисемилетний Бунин обрел семейное счастье? 6. За какое произведение И. А. Бунин получил в 1933 году Нобелевскую премию? 7. О какой своей книге И. Бунин сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми местами… она говорит о трагическом. о многом нежном и прекрасном…”? |

1. Назовите годы жизни И. А. Бунина. 2. Где провел детские и юношеские годы будущий писатель? 3. В какой газете начал работать Бунин с 1889 года? 4. Как звали молодую женщину, которую глубоко и страстно полюбил Бунин в 20 лет? 5. Какой высшей литературной награды трижды удостаивался И .А .Бунин? 6. Во время каких трагических событий И .Бунин выразил один из своих заветов в простых и благородных строках: И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, Наш дар бессмертный – речь. 7. В какой стране с 1920 года находился И. Бунин в эмиграции? |

Домашнее задание. Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворения И. А. Бунина (по выбору).

Подведение итогов урока.

— Чем вас заинтересовало творчество И.А. Бунина и о чем хотелось бы узнать?

— Появилось ли у вас желание серьезного подхода к изучению наследия Бунина?

Список литературы:

1. Акимов В. М. Сто лет Русской литературы. От серебряного века до наших дней. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. Санкт – Петербург,1995г.;

2. Безелянский Ю. 99 имен Серебряного века. М., изд. «Эксмо», 2008г.;

3. Бунин И. А. « Жизнь Арсеньева». РОМАН, РАССКАЗЫ. Библиотека юношества. М., изд. «Молодая гвардия», 1987г.;

4. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русской литературе. 4-ое издание, переработанное и дополненное.11 класс. М., изд. «Вако»,2005г.;

5. Мусский С. А. 100 великих нобелевских лауреатов. М., изд. «Вече», 2006г.;

6. Новикова А. А. Ж. « Литература в школе». Нравственно – эстетические уроки творчества И. А. Бунина. 2005г., №11.

11 класс

Программа Г.С.Меркина

Урок № 3.

Тема. И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы лирики.

Цель:

-

познакомить учащихся с основными этапами жизненного и творческого пути И.А.Бунина, основными мотивами его лирики, ввести в художественный мир поэта;

-

развивать речь учащихся;

-

формировать интерес к самостоятельному чтению произведений писателя, на примере жизни И.А.Бунина воспитывать чувство патриотизма.

Оборудование: мультимедийная презентация.

ХОД УРОКА.

І. Организационный момент.

II. Изучение нового материала.

1. Сообщение темы, цели, плана урока.

2. Слово учителя.

Иван Алексеевич Бунин – одно из самых ярких имен русской литературы. Прекрасный язык, образность, точность, ритмичность прозы, сила воображения, выразительная живописность, тонкий психологизм – лишь некоторые черты его творчества, уходящего корнями в русскую классику.

1. На русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем есть скромная могила. Крест белого камня, небольшой цветничок. На надгробии начертано имя — Иван Алексеевич Бунин. “Вещи и дела, аще не написании бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевленные…”. Духовная жизнь возвысила писателя над хаосом проходящей жизни и обессмертила имя его.

Попробуем понять, от каких истоков и к каким высотам шёл художник…

22 октября 1870 года на Дворянской улице в Воронеже родился мальчик, которого нарекли хорошим русским именем Иван. Его мама, Людмила Александровна Бунина, в девичестве Чубарова, позже рассказывала, что “Ваня с самого рождения отличался от остальных детей”. Уже в его младенчестве она знала, что он будет особенным, ибо “ни у кого нет такой тонкой души, как у него”. Деды и прадеды будущего писателя были родовитыми и богатыми помещиками, владевшими большими землями в Орловской и Воронежской губерниях. Но к тому времени, когда родился Иван, материальное состояние семьи сильно пошатнулось. Его отец, Алексей Николаевич, участник Крымской войны, человек порывистый и беспечный, вёл бурную жизнь кутилы и игрока. Мать была беззаветно предана семье, детям, которых у неё было 9. Тёплую атмосферу в доме создавала она, женщина нежная и душевно тонкая. Из её уст слышал он сказки и стихи русских поэтов, она играла для сына на фортепьяно. Мальчик читал скопленные десятилетиями, с пушкинских ещё времён, книги из богатой домашней библиотеки. “Мать и дворовые любили рассказывать, — от них я много наслушался и песен, и рассказов… Им же я обязан первыми познаниями в нашем богатейшем языке…”

Родился Иван Алексеевич в Воронеже, но свои детские и юношеские годы будущий писатель и поэт провёл на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. “Тут, — писал он, в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной”.

Бунин родился поздней осенью, и это время года навсегда осталось его самой любимой темой.

2. Уже тогда с редкой силой восприятия он чувствовал “божественное великолепие мира”. “Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду – и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно”.

На одиннадцатом году Бунина определяют в Елецкую гимназию. “Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные…” – вспоминал он. После 4 класса он занимался дома под руководством старшего брата Юлия. Единственное, что вынес из гимназии Ваня Бунин, – это собственные стихи о природе, о поэтическом состоянии души, о вере во все светлое и прекрасное:

Позабыв про горе и страданья,

Верю я, что, кроме суеты,

На земле есть мир очарованья,

Чудный мир любви и красоты.

“Ни лицейских садов, ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого мне, потомку “промотавшихся отцов”, в удел уже не досталось”,- сознавал Бунин. Бедность заставила его девятнадцатилетним юношей покинуть родовое гнездо “с одним крестом на груди”. Из имения Озерки Елецкого уезда Бунин вышел в мир уже с жизненным багажом – знанием народного и мелкопоместного быта, деревенской интеллигенции, с очень тонким чувством природы, с сердцем, открытым для любви. С 1889 года Бунин начинает сотрудничать в газете “Орловский вестник”. Вскоре выходит небольшой сборник стихов, по его оценке, “чисто юношеских, не в меру интимных”. Началом серьезной литературной работы Бунин считал 1893 год, когда в журнале “Русское богатство” появляется его рассказ из сельской жизни — “Танька”. Он приносит Бунину известность в литературных кругах Петербурга. “То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-то на роду написано”, – вспоминал он в 1927 году.

3. В 20 лет к нему пришла любовь. Глубоко, без остатка захватило его чувство к Варваре Пащенко. Эту загадочную страсть трудно объяснить житейской неопытностью да сердечной непорочностью юноши-поэта, натура молодой женщины была черствой и расчетливой, и кажется, она не была привлекательна даже внешне. Любовь слепа. Отец девушки весьма состоятельный и практичный человек, врач, был против брака с Иваном Алексеевичем, считая его “не парой дочери”. Варвару, как и ее родителей, отпугивала бедность Бунина. Она отвергла предложение Бунина обвенчаться тайно, но жила с ним как жена почти 5 лет. А в это время тайно встречалась с молодым и богатым помещиком Арсением Бибиковым, за которого потом и вышла замуж. Юношеская любовь Бунина оказалась невечной. Но стремление к любви сохраняет свое очарование. Этот мотив многообразно воплощен в его поэзии.

В 1898 году Бунин отправляется в Одессу. Здесь он сблизился с кружком южнорусских художников, появилось много знакомых. В том же году он внезапно и быстро, всего после нескольких дней знакомства, женился на Анне Николаевне Цакни, дочери издателя и редактора газеты “Южное обозрение”. Брак оказался недолговечным. Разрыв произошел по настоянию жены. По всей видимости, эта вторая печальная история не менее потрясла Бунина. “Ты не поверишь, – писал он Юлию в конце 1899 года, – если бы не слабая надежда на что-то, рука бы не дрогнула убить себя.… Как я люблю ее, тебе не представить…”

Уже после разрыва, в 1900 году, у Бунина родился сын, которого назвали Николаем. К сыну Бунин был очень привязан, но видеть его мог не часто… Этот очаровательный ребенок в пятилетнем возрасте умер от менингита. Больше детей у Бунина не было. Он чувствовал, что не создан для семейного очага и что должен идти своим путем, который не принесет денег и славы, но даст возможность “оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира”.

4. Бунина-прозаика по-настоящему заметили после “Антоновских яблок”, с которых и начинается его классическая проза. А в начале 1901 года вышел сборник стихов “Листопад”, вызвавший многочисленные отзывы критики. А.И.Куприн писал о “редкой художественной тонкости” в передаче настроения. А.А.Блок признал за Буниным право на “одно из главных мест” среди современной русской поэзии. “Листопад” и перевод “Песни о Гайавате” Г. Лонгфелло были отмечены Пушкинской премией Российской академии наук (19 октября 1903 года). Он трижды удостаивался высшей литературной награды, а в 1909 году был избран почетным членом академии. “Когда я буду писать отзыв о Вашей книге стихов, я…буду сравнивать Вас с Левитаном, которого тоже горячо люблю, которым наслаждаюсь всегда… Чего желал бы я …Вашему перу – твердости! Т.е. – бодрого духа, радости душевной. Засиять бы Вам однажды, в стихах, улыбнуться бы весело людям”, – писал М.Горький о “Листопаде”.

Прикосновение к богатствам природы воодушевляет героя лирических произведений Бунина. Более того, природа становится источником его мужания, его мудрости.

5. Размышляя о современном языке, литературе, Бунин в 1913 году писал: “…испорчен русский язык…, утеряно чувство к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до полнейшей легкости … стих”.

В январе 1915 года, когда Европу заливала кровь Первой мировой войны, он выразил один из своих заветов в простых и благородных строках. (Учащийся читает стихотворение “Слово”).

Молчат гробницы, мумии и кости,-

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

Важным событием в жизни Бунина была встреча в 1907 году с “тихой барышней с леонардовскими глазами из старинной дворянской семьи” – Верой Николаевной Муромцевой. Она окончила естественное отделение Высших женских курсов, владела иностранными языками, увлекалась литературой, искусством. Вера Николаевна сумела создать атмосферу любви, заботы, внимания, скромного самоотвержения, в которой так хорошо жилось и спокойно работалось Бунину. Тридцатисемилетний Бунин, наконец, обрел семейное счастье.

Писатель, тяготевший к старой дворянской культуре, к ее традициям, помимо свой воли оказался втянутым в круговорот бурных исторических событий. Войну 1914 года он принял как “беспримерную катастрофу”, болезненно воспринимал человеческие страдания, бесчисленные и бессмысленные смерти. Октябрьской революции 1917 года Бунин не принял. “В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна,…где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество”, – писал позже писатель. Бунин говорил, что он не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга, что новая поэзия только там, “а в новом мире он не улавливает ее”. Писатель скорбит о России, “погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок».

6. Весной 1918 года вместе с женой Бунин уехал из Москвы на юг России. “Подумать только, – возмущался он в Одессе, – надо еще объяснять то одному, то другому, почему именно не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет “последних достижений в инструментовке стиха…”. В январе 1918 года еще в Москве Бунин начинает вести дневник, продолжает его в Одессе; из дневниковых записей и родилась книга “Окаянные дни”, опубликованная в 20-е годы уже в эмиграции.

Разруха в стране, смена власти на местах, кровопролитие, налеты анархических банд, неопределенность будущего и массовый отъезд интеллигенции за пределы России болью легли на сердце писателя. Не удивительно, что Бунин, как писала Вера Николаевна, был “раздавлен событиями”.

“ Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительного. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли”, – писал Бунин. Решение покинуть Россию приходило нелегко. Все медлил и медлил Иван Алексеевич. Но “ …убедившись, что наше дальнейшее сопротивление грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину”. В начале февраля 1920 года на французском пароходе “Спарта” вместе с женой он покинул красную Одессу. Итак, Бунин – добровольный изгнанник: Константинополь, София, Белград. С марта 1920 года – Париж. Несмотря на то, что Бунина во Франции почитали, хвалили, у него однажды вырвались горькие слова: “Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла, никем не понято и не оценено по-настоящему!”

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.

Как горько было сердцу молодому,

Когда я уходил с отцовского двора,

Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.

Как бьется сердце, горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом

С своей уж ветхою котомкой!

7. Память о Родине всю жизнь питала его творчество. В Грасе, небольшом городке под Парижем, где жили Бунины долгие годы, были написаны его наиболее значительные произведения. Среди них роман “Жизнь Арсеньева”, за который ему была присуждена Нобелевская премия. В официальном сообщении говорилось: “ Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер”. Константин Паустовский сказал о романе, что он представляет новый жанр в мировой литературе, где поэзия и проза слились воедино. Но сколько грусти в записях Бунина об этих днях: “ … все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, – отовсюду, кроме России”.

“Талант талантом, а все-таки “всякая сосна своему бору шумит”. А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?” – с горечью говорил он. Как вспоминает его жена, больше всего Ивану Алексеевичу хотелось увидеть Родину, чудом вернуть прежнюю, православную Россию.

8. В годы оккупации Франции Бунин жил в Грассе, голодал, очень нуждался (Нобелевская премия, полученная в 1933 году, была уже израсходована). Но он упорно отвергал все предложения сотрудничать в фашистской прессе. А сам много работал, читал, писал.

«Темные аллеи», «Натали», «Речной трактир», «Холодная осень», «Чистый понедельник»-1938, 1941, 1943, 1944-й. Для писателя это было внутреннее сражение, единоборство с тем злом, которое захлестывало мир. В годину тяжких испытаний и невиданных жестокостей Бунин напоминал людям о любви, о самом высоком и прекрасном.

Передавая “Темные аллеи” для публикации в США, Бунин сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми местами. В общем, она говорит о трагическом и о многом нежном и прекрасном. Думаю, что это самое лучшее и самое оригинальное из того, что я написал в жизни!”…В полном объеме книга Бунина “Темные аллеи” вышла в Париже в 1946 году.

Зверствам фашистов, их бредовым теориям о превосходстве арийцев и ничтожестве славянских народов Бунин противопоставлял силу, стойкость и красоту русской души, духовное величие и благородство русской женщины, умеющей любить и беззлобно отстаивать свое достоинство, хранить верность самым высоким идеалам. И он особенно страдал, когда на русскую землю вступили гитлеровские войска. В далеком оккупированном фашистами Грассе он напряженно следил за сражениями русских, делая отметки на огромных картах Советского Союза, развешенных в его кабинете. Он ловил сведения из вражеских газет и радиопередач, когда удавалось, слушал сводки Советского информбюро, расспрашивал военнопленных — сопоставлял, искал правду среди многих ложных сообщений, страдал, негодовал, отчаивался и радовался, когда узнавал о победе советских войск.

О накале его чувств говорят записи в дневниках военных лет, по-бунински краткие, сдержанные, пронзительно-емкие.

1941. «Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится». «Взят Витебск. Больно». «Во время обеда радио: взята Полтава. В 9 часов: взят Киев. Взято то, взято другое… Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить». «Самые страшные для России дни, идут страшные бои-немцы бросили, кажется, все свои силы». «Русские атакуют и здорово бьют». «Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то».

«Прекрасный солнечный день. Русские взяли Керчь и Феодосию».

1942. «Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное-судьба мира зависит от этого…». «Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось — брехня: не взят и посегодня». «Взят Новороссийск. И все-таки думаю — вот-вот будет большое и плохое для немцев…». «И с Царицыном и с Кавказом немцы все-таки жестоко нарвались. Последние дни им просто нечего сказать: берем дом за домом…».

1943. «Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?» «Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?»

1944. «Все думаю: если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших… кладбище всего, чем жил когда-то…». «Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершенно истинно гигантское дело!»*

Освобождение Франции и победу Советской Армии Бунин воспринял как великий праздник. Но вернуться на Родину все-таки отказался.

9. С 1947 года Бунина не оставляли болезни, и вместе с болезнями и полной невозможностью работать материальные его дела пришли в окончательный упадок. Семья впала в большую нужду. “Все проходит, все не вечно!” – за этими словами – попытка Бунина сохранить мужество. Но ничто не могло заставить его отказаться от мысли о России. Она была в его сердце. “Разве можем мы забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она — в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает”. В письмах и дневниках Бунин говорит о своем желании возвратиться в Москву. Но в старости и болезнях решиться на такой шаг непросто. Не было уверенности, сбудутся ли надежды на спокойную жизнь и на издание его книг.

В два часа ночи с седьмого на восьмое ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин тихо скончался. От жизни человеческой, от веков, поколений остается на земле высокое, доброе и прекрасное. Только это. Так и от жизни Бунина осталось его высокое, доброе и прекрасное искусство, которое влилось в великую русскую литературу. И останется с нами навсегда! (Учащийся читает стихотворение “И цветы, и шмели, и трава, и колосья…”).

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав —

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным Коленам припав.

Итоги

Определяя свое творческое кредо, Бунин писал: “Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности, я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни романтиком… Меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические”.

3. Беседа.

1. В каком городе родился И.А.Бунин?

2. Какое время года навсегда осталось самой любимой порой И.Бунина?

3. Какой рассказ из сельской жизни, созданный в 1893 году, Бунин считал началом серьезной литературной работы?

4. Какой сборник стихов Бунина, опубликованный в 1901 году, вызвал многочисленные отзывы критики, а А.А. Блок признал за автором право на “одно из главных мест” среди современной русской поэзии?

5. Какой высшей литературной награды трижды удостаивался И.А.Бунин?

6. За какое произведение И.А.Бунин получил в 1933 году Нобелевскую премию?

7. Во время каких трагических событий И.Бунин выразил один из своих заветов в простых и благородных строках:

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный – речь.

8. В какой стране с 1920 года находился И.Бунин в эмиграции?

9. О какой своей книге И.Бунин сказал: “Это книга о любви с некоторыми смелыми местами. В общем, она говорит о трагическом и о многом нежном и прекрасном…”?

4. Основные мотивы лирики И.А.Бунина.

Бунин законно входит в число поэтов, составляющих пушкинскую плеяду (Баратынский, Тютчев, Фет, Полонский, А. К. Толстой), и идет прежде всего именно от Пушкина: стихи его столь же кратки, точны, волшебно просты и, лишенные всяческих внешних «украшений», по-настоящему поэтичны в каждом звуке, в каждой строке.

Классическая четкость, скульптурная завершенность и необычайная пластичность — отличительные черты поэзии Бунина. Поэзия Бунина предельно изобразительна и осязательна: природа отражается в ней во всей своей красоте и прелести, во всем своем разнообразии и блеске.

В этом смысле особенно замечательна поэма «Листопад» — одно из самых совершенных созданий Бунина в пейзажном жанре. «Листопад» — чуть ли не единственная поэма о природе в русской лирике. Это — подробная, безупречно поэтическая картина русской осени от ее начала до исхода, от первых разноцветных листьев до легкой и мягкой пороши.

Поэма начинается очень ярким и образным описанием осеннего леса:

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Сравнение леса с теремом сразу же придает поэме оттенок узорности — не надуманной, а глубоко правдивой и целиком погружает читателя в роскошь красок нашей русской осени.

Автор не ограничивается, однако, только сравнением, он углубляет и детализирует его;

Березы желтою резьбой

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То тут, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца…

Как хороши и уместны здесь эти «оконца» — ведь в теремах были не окна, а именно «оконца» — и как естественно далее появление осени в образе вдовы, что так гармонирует с кладбищенской тишиной леса:

Лес пахнет дубом и сосной,

За лето высох он от солнца,

И осень тихою вдовой

Вступает в пестрый терем свой…

Образ осени-вдовы наполняет поэму и глубокой содержательностью — Бунин, кстати говоря, всегда и везде содержателен,- и нежным теплом человечности.

Певучие и звучные строфы поэмы как бы день за днем показывают живописные приметы осени: «серебряную сеть» паутины, последних мотыльков, сыто квохчущих дроздов, тревожно-лунную тишину ночи, неумолчный шорох дождя, отлет гусиных караванов, предзимнее оледенение, первый снег, разрушенный ветрами «терем» и над ним — ледяное свечение зимних звезд…

В поэме дается, в частности, сцена охоты, поскольку без охоты немыслима русская осень:

Сквозь шум деревьев за долиной,

Теряясь в глубине лесов,

Угрюмо воет рог туриный,

Скликая на добычу псов,

И звучный гам их голосов

Разносит бури шум пустынный.

Внешне узорно-сказочный «Листопад» остается подлинно реалистической осенней поэмой, воплощающей красоту в повседневности.

Бунин, как и Пушкин, находил красоту именно в повседневном пейзаже.

Но пейзаж Бунина никогда не был самодовлеющим: за ним всегда стояла мысль, идея.

В одном из стихотворений («Еще и холоден и сыр февральский воздух…») поэт сам заявил об этом:

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

Пленительная радость бытия, чувственность ощущения земли, жизни на ней, сознание ее непрерывности — все это делает поэзию Бунина исключительно оптимистической. Оптимизм не покидает поэта даже в его раздумьях о преходящести отдельной человеческой жизни:

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,

Не весело бродить и знать, что все проходит,

Меж тем как счастье жить во веки не умрет,

Покуда над землей заря зарю выводит

И молодая жизнь родится в свой черед.

Поэзия Бунина, как сходная с ней живопись Левитана или музыка Рахманинова, одухотворена и согрета любовью к родной земле.

Но я люблю, кочующие птицы,

Родные степи. Бедные селенья –

Моя отчизна; я вернулся к ней

Усталый от скитаний одиноких

И понял красоту в ее печали

И счастие — в печальной красоте.

Любви поэта к Родине с юных лет сопутствовало исключительно острое чувство историзма, чувство ее прошлого, ее героической древности. Поэт в целом ряде стихов («Ковыль», «На рассвете», «Любил он ночи темные в шатре», «После битвы», «Степь», «Святогор и Илья», «Край без истории» и другие) с нежной печалью и гордой радостью воспевал старинные украинские дороги (шляхи), по которым, возможно, проходили полки Игоря, ржавые щиты в ковыле, черного ворона среди степной глухомани, величие и грусть одиноких курганов, пленного князя Всеслава с его грезами о музыкальном колокольном звоне Киевской Софии…

Любя прошлое своей страны, Бунин, естественно, очень ценил и ее фольклор — сказки, песни, былины, предания, заговоры, легенды — все бесконечно разнообразное вековое творчество народа. Это сказывается во многих его стихотворениях. Особенно показательна в этом смысле чудесная маленькая поэма «Петров день», основанная на мотивах русальных игрищ:

Девушки-русалочки,

Звонко стало по лугам,

Забелела речка в сумраке,

В алеющем пару,

Пахнет пнями лес березовый

По откосам, берегам, —

Чист и зелен он, кудрявый,

Поутру…

Природа для Бунина — не только нескудеющий родник творчества, не только образ Родины и ее древности, но иногда и подлинное счастье, отрешение на какие-то минуты от всех дум и забот, полнейший душевный и физический отдых:

Вон радуга… Весело жить,

И весело думать о небе,

О солнце, о зреющем хлебе,

И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,

Глядеть, как рассыпали дети

В беседке песок золотой…

Иного нет счастья на свете.

Природа, с ее вековой мудростью, красотой и чистотой, дает не только ощущение блаженного отдыха, но и пробуждает воспоминания о детстве, возвращает к его никогда не остывающей прелести.

В поэзии Бунина, наполненной большими, глубокими и сложными чувствами, всегда жил, радовался и печалился человек. Не мало стихов посвятил Бунин земледельческому труду — в его прежнем, «первобытном» виде,- а также одному из самых высоких и благородных человеческих чувств — любви к женщине.

Любовь в поэзии Бунина обычно нераздельно слита с природой, и присутствие в его пейзаже девичьего или женского образа сообщает ему, пейзажу, двойную красоту.

Вид сумеречного весеннего леса после грозы рождает в душе поэта воспоминания о недавней любви:

Все пронеслось, как бурный вихрь весною,

И все в душе я сохраню, любя…

Слезою светлой блещет надо мною

Звезда весны за чащей кружевною,

Как я любил тебя!

Наконец природа часто вызывает у поэта философские раздумья, уводит его мысль в глубину веков, заставляет еще и еще раз обращаться к вопросам жизни и смерти, мирочувствования и мироздания. Поэт, естественно, жил современностью, но его душе одновременно были близки и времена Рамзесов, запечатленные в египетских пирамидах, и дни Киевской Руси, о которых гудел вековой звон, «призывавший некогда в походы на печенегов», и битвы Богдана Хмельницкого, вспоминаемые под шум ковыля на забытых степных курганах, и эпоха Ивана Грозного, отраженная в восточно-изысканной узорности собора Василия Блаженного. Бунин, как писал он в стихотворении «Ночь», искал в этом мире «сочетанья прекрасного и вечного», с острой творческой радостью ощущал — именно через любовь — свою внутреннюю причастность к жизни всех времен и всех народов (оставаясь, конечно, глубоко национальным поэтом):

Как письмена мерцают в тверди синей

Плеяды, Вега, Марс и Орион.

Люблю я их теченье над пустыней

И тайный смысл их царственных имен.

Как нынче я, мирьяды глаз следили

Их древний путь. И в глубине веков

Все, для кого они во тьме светили,

Исчезли в ней, как след среди песков.

…Но есть одно, что вечной красотою

Связует нас с отжившими. Была

Такая ж ночь — и к тихому прибою

Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,

Когда весь мир любил я для одной.

Пусть я живу мечтою бесполезной,

Туманной и обманчивой мечтой, —

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и тайного, как сон.

Люблю ее за счастие слияния

В одной любви с любовью всех времен!

Однако — и это надо подчеркнуть особенно — философские раздумья и чувство слиянности с прошлым никогда не отвлекали и не отчуждали Бунина от живой жизни. В стихотворении «В горах» поэт, следя за луной, катящейся среди туч, писал:

Но погляди на небосклон:

Луна стоит, а дым мелькает…

Не Время в вечность убегает,

А нашей жизни бледный сон!

Так поэт утверждает непрерывность и неиссякаемость Времени, т. е. жизни, которая с такой полнотой и разнообразием отразилась в его замечательном творчестве.

Из стихов Бунина можно было бы составить великолепную антологию «Времени года», поскольку природа воплощена в них во всей своей бесконечно разнообразной красоте. Бунин, пожалуй, самый щедрый среди «певцов родной природы» в русской поэзии.

Бунин никогда — ни до революции, ни после нее, живя за границей, в отрыве от Родины,- не поддавался обвораживающим соблазнам декаданса: он до конца дней — оставался писателем-реалистом, непревзойденным знатоком русского языка, великим мастером слова.

5. Задание для творческой работы:

Анализ стихотворения «Одиночество» по вопросам.

И ветер, и дождик, и мгла

Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,

До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно

За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,

Но тебе уж тоскливо со мной.

Под вечер ненастного дня

Ты мне стала казаться женой…

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны

Проживу и один — без жены…

Сегодня идут без конца

Те же тучи — гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца

Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному

В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:

«Воротись, я сроднился с тобой!»

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить…

Хорошо бы собаку купить.

1. Прочитайте стихотворение. Определите, как его название определяет тему и основную мысль стихотворения.

2. Какие темы и мотивы бунинской поэзии мы отмечаем в нем?

3. Почему лирический герой одинок? Что с ним произошло?

4. Какие детали стихотворения подчеркивают одиночество героя7

5. Кому предназначено это стихотворное послание лирического героя?

6. Почему стихотворение заканчивается словами о собаке? Какие мотивы еще больше подчеркивает этот образ

7. Как вы понимаете слова автора «жизнь умерла до весны»? Как они раскрывает основную мысль стихотворения?

III. Подведение итогов урока.

IV. Домашнее задание.

1.Выучить наизусть одно стихотворение И.А.Бунина (по выбору).

2. Прочитать рассказы И.А.Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско».

9

Тема: И.А. Бунин. Личность и судьба писателя. Традиции и новаторство в прозе И.А. Бунина.

Цели:

-познакомить учеников с основными этапами жизни Бунина, выяснить особенности его творчества, отметить, как мировоззрение писателя отразилось в произведениях.

— показать своеобразие стиля Бунина на примере анализа рассказа «Антоновские яблоки».

Тип урока:комбинированный

Оборудование:портрет И.Бунина,сообщение учеников,применение сайта Bilimland

Эпиграф:

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски я стремлюсь подметить,

А то, что в этих красках светит, —

Любовь и радость бытия.

(И.Бунин)

Ход урока

1.Организационный момент

-психологический настрой

Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с больших пальцев и говорят:

- желаю (соприкасаются большими пальцами);

- успеха (указательными);

- большого (средними);

- во всём (безымянными);

- и везде (мизинцами);

- Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью)

2.Беседа по вопросам

— Каково значение термина «Серебряный век»?

— Какие направления играли ведущую роль в литературе рубежа веков?

— Каковы причины эстетического размежевания этих направлений?

Доклад ученика на тему «Роль искусства» (3-5 мин)

3.Сообщение-доклад учителя по биографии Бунина

-работа с эпиграфом

-оформление тетради

Тема сегодняшнего урока « И.А. Бунин. Личность и судьба писателя. Традиции и новаторство в прозе И.А. Бунина.»

-целеполагание

-доклад

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) – знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук. Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья. Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) октября 1870 года. Затем в биографии Бунина произошел переезд в имение Орловской губернии неподалеку от города Елец. Детство Бунина прошло именно в этом месте, среди природной красоты полей.

Начальное образование в жизни Бунина было получено дома. Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся домой в 1886 году. Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин получил благодаря старшему брату Юлию, окончившему университет с отличием.

Впервые стихи Бунина были опубликованы в 1888 году. В следующем году Бунин переехал в Орел, став работать корректором в местной газете. Поэзия Бунина, собранная в сборник под названием «Стихотворения», стала первой опубликованной книгой. Вскоре творчество Бунина получает известность. Следующие стихотворения Бунина были опубликованы в сборниках «Под открытым небом» (1898), «Листопад» (1901).

Знакомства с величайшими писателями (Горьким, Толстым, Чеховым и др.) оставляет значительный отпечаток в жизни и творчестве Бунина. Выходят рассказы Бунина «Антоновские яблоки», «Сосны».

Проза Бунина была опубликована в «Полном собрании сочинений»(1915).

Писатель в 1909 году становится почетным академиком Академии наук в Санкт-Петербурге. Бунин довольно резко отнесся к идеям революции, и навсегда покидает Россию.

Биография Ивана Алексеевича Бунина почти вся состоит из переездов, путешествий (Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин активно продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет лучшие свои произведения: «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), а также главный в жизни писателя роман – «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933), который приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет рассказ «Чистый понедельник».

Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал работать и творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был занят работой над литературным портретом А. П. Чехова, но работа так и осталась незаконченной

Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.