Основные художественные приемы,

используемые авторами

в литературных произведениях

Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела… А.Пушкин |

В народном поэтическом творчестве часто используются так называемые постоянные эпитеты: красна девица, добрый молодец, сине море, черны тучи, зелена трава. |

Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что загляделась в пруд? С.Есенин |

Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. Ф.Тютчев Наша бытовая речь пестрит метафорами: холодное сердце, убит горем, ломать голову и др. |

Гиперболы часто используют в сказках (лес высокий до небес), в былинах (меч весом в сто пудов). |

Лисица видит сыр, — Лисицу сыр пленил, Плутовка к дереву на цыпочках подходит; Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит… И.Крылов |

«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!» И.Крылов |

Сном волшебным очарован, Весь опутан, весь окован Легкой цепью пуховой… Ф.Тютчев |

В день уныния смирись; День веселья, верь, настанет. А.Пушкин |

Москва, я думал о тебе! Москва… как много в этом звуке Для сердца русского слилось! А.Пушкин |

с моим другом мы съели не один пуд соли. |

Торопись, голубка! Ты теряешь Час за часом! Звезд не сосчитать! К.Случевский |

«Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой…» М.Лермонтов |

Тема виды и функции изобразительно-выразительных средств в русских народных сказках

Слайд №2

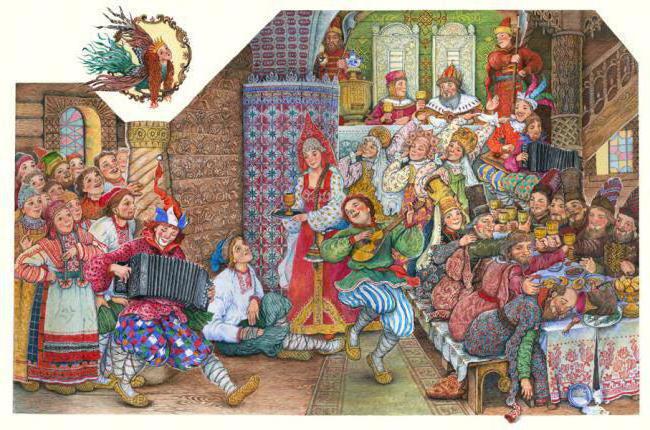

Сказки входят в раздел изучения устного народного творчества — неиссякаемый источник для нравственного, эстетического развития. Наиболее четкое определение сказки дает известный ученый, исследователь сказок Э. В. Померанцева: «Народная сказка (или казка, байка, побасенка) — эпическое устное художественное произведение, преимущественно прозаическое, волшебное, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. «.

Слайд №2

Русские сказки обычно делятся на следующие виды: о животных, волшебные и бытовые.

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…

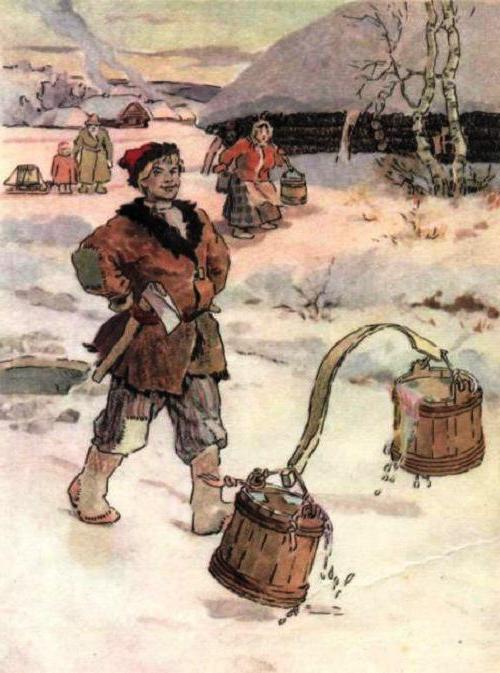

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди,стряпать вместо готовить.

Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: батюшка, деточки, лягушонок.Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным.

Важную роль в создании сказки играют выразительные средства языка.

Изобразительно-выразительные средства языка — приемы, которые делают речь наглядной, образной и особым образом оформляют ее, привлекая к ней внимание.

Проанализируем русскую народную сказку « Царевна – лягушка» и дадим ей краткую характеристику

1.Вид сказки – волшебная сказка.В сказке прослеживается обряд « инициации» или « конфирмации» — посвящения. Главный герой Иван-царевич проходит испытания после этого имеет право жениться на Василисе Премудрой.

2.Сюжет сказки- волшебный, необычные превращения.

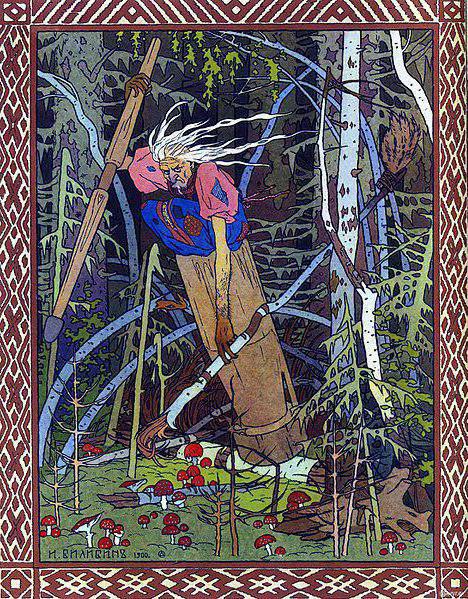

3.Герои сказки- волшебные мифические персонажи Баба- Яга, Кощей Бессмертный, Иван-царевич , Василиса Премудрая

4 Сказка учит различать добро и зло, объясняет, что хорошо, а что плохо. В сказке скрыто устройство мира.

5.Особенности сказки – волшебные герои, события ,предметы

6.Ритм сказки неторопливый, напевный

Например,«Испекла каравай- рыхлый да мягкий, изукрасила узорами мудрёными»

«Подумал – подумал, шёл – шёл», « поплакал-поплакал, знаю-знаю»

7.Постоянные эпитеты «Красная девица, добрый молодец, чистое поле, бабушка- задворенка, узоры печатные, хитрые узоры, палаты белокаменные ,уста сахарные,»

-

Сказочное число три « три года быть лягушкой», « три дня подождал»

-

Сказочные формулы «Ни вздумать, ни взгадать, только ,в сказке сказать и пером описать; утро вечера мудренее.. ., «жили долго и счастливо до глубокой старости»

Слайд №3

Сказке « Царевна –лягушка насыщенна постоянными изобразительно-выразительными средствами- тропами и стилистическими фигурами.

Тропы – слова и выражения ,используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи.

Анализ показал

Характерны: эпитеты ( постоянные),сравнения , метафоры и как вид метафоры –олицетворения.

Слайд№ 4

Эпитеты – художественное определение образное , подчеркивающее какое-либо свойство предмета или явления, обладающее особой художественной выразительностью.

Например,

Постоянный эпитет :«обернулась Василисой Премудрой», « чистое поле», « буйна голова», « столы дубовые», « скатерти браные»,«у Кощея Бессмертного…»«поцеловала его в сахарные уста…» «бабушка-задворенка».«Красная девица, добрый молодец, бабушка- задворенка, узоры печатные, хитрые узоры, палаты белокаменные ,уста сахарные»

Основная функция эпитетов – дают образную характеристику и выступают как средство детализации, типизации и оценки образа. Представлены прилагательным, причастием, наречием или существительными в роли приложения .

Слайд №5

Троп сравнение – это образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или состояний, имеющих общий признак.

Оно может быть выражено:

-

Творительным падежом

-

Оборотами со сравнительными союзами

-

Лексические ( использование слов похожий, подобный)

-

Отрицательные «ни бился, ни метался»

Например,

«…дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережёт…», « дуб …как свой глаз бережёт»

Сравнения придают тексту образность, эмоциональность, выразительность, делают отвлечённые понятия « зримыми» и конкретными, являются средством характеристики сказочного персонажа.

Слайд №6?? пропустить

Метафора – основной троп, с помощью которого одно выражение заменяется другим. Одно из самых ярких средств выразительности. Это переименование, в основе которого лежит сходство, общность признаков двух объектов, при отсутствии реальной связи между самими объектами . Для характеристики вещей неодушевленных употребляют выражения, присущие одушевленным существам( приём олицетворение) .

Олицетворение- это вид метафоры: изображение неодушевленных предметов, при котором они наделяются свойствами живых существ , уподобляются живому существу. Функция олицетворения – раскрывает наиболее характерный признак изображаемого предмета или явления.

Например,

???пропустить

Слайд №7

Кроме троп, в русских народных сказках присутствуют стилистические фигуры,

обороты речи, отступающие от обычного течения речи и призванные эмоционально воздействовать на читателя или слушателя.

В сказке « Царевна –лягушка»встречаются:

1.Различные повторы : «Вот он шёл, шёл, дошёл до болота»,«Иван-царевич поплакал, поплакал…».,«Попадается ему навстречу старый старичок.— однокорневой повтор с целью подчеркнуть глубокую старость..»Повторы являются наиболее действенных средств языкового манипулирования ,которое заключается в использовании средств « с целью скрытого воздействия на слушателя в нужном для автора направлении».ФУНКЦИЯ повторов подчёркивают интенсивность продолжения действий, настраивает восприятие слушателя , акцентирует внимание на более значимых словах для автора( концентрация внимания).

Синтаксический параллелизм – одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезка речи. Помогает увидеть авторскую позицию ,усиливает энергию, силу утверждения мысли, придаёт ритмичность речи.

« смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу»

-

Антитеза– противопоставление.Сочетание контрастных по смыслу понятий оттеняет их значение и делает речь яркой и образной. Это композиционный приём.

«Шёл он близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли…»

Риторическое восклицание

«Ах, Иван-царевич,что же ты наделал!» Функция усиление эмоционального характера высказывания

Слайд №8

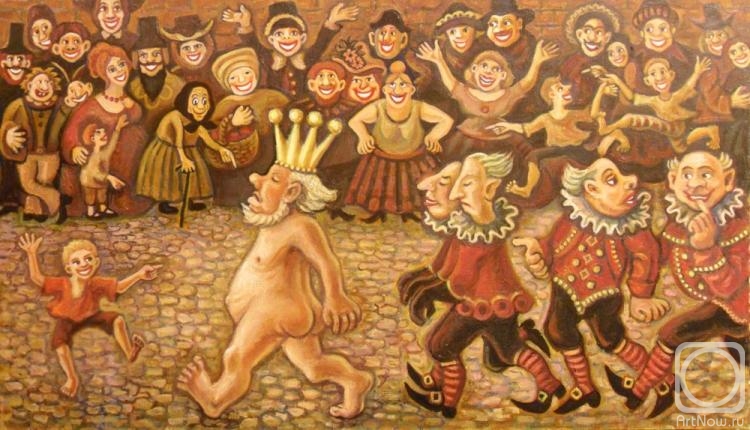

Основной стилистической фигурой в русских народных сказках является гипербола- художественное преувеличение, служит средством создания художественного образа.

Например,

« залился горькими слезами»

Изобразительно-выразительные средства языка русской народной сказки богат и разнообразен. Тропы дают образную характеристику сказочным героям и предметам. ,придают выразительность ,служат средством для создания художественного образа, помогают раскрыть характерный признак сказочного предмета, событий. Фигуры являются средством эмоционального воздействия на слушателей, возбуждения их внимания к изображаемому, усиливают эмоциональный характер сказки, вызывает интерес к фольклору.Тем самым Изобразительно-выразительные средства языка речи оказывает воздействие на разум и чувства, на воображение слушателей.

4

Изучение изобразительно-выразительных средств обычно проводится на материале художественных произведений русской и зарубежной литературы, в то время как тексты произведений устного народного творчества, особенно в сопоставлении с литературными произведениями той же жанровой разновидности, практически не являлись объектом специального изучения. Имеются отдельные работы, в которых изобразительно-выразительные средства речи рассматриваются либо на примере национальных сказок [Асаева 1985 :187, Кульсарина 2004:165], либо на материале отдельных литературных сказок [Сурат 1985: 239, Фролова 2002 :199], однако комплексного изучения изобразительно-выразительных средств в разных жанрах народных сказок, их видов и функций в сопоставлении с литературными сказками не проводилось.

Этим обусловлена актуальность данного исследования. В данной статье представлено комплексное исследование изобразительно-выразительных средств в русских народных и литературных сказках.

Объектом исследования являются изобразительно-выразительные средства русских народных и литературных сказок.

Предметом исследования является видовая и функциональная специфика изобразительно-выразительных средств в русских народных и литературных сказках.

Цель работы состояла в установлении состава используемых в народных и литературных сказках тропов и фигур речи и выявлении их функций.

Материалом для исследования послужили тексты 34 русских народных и литературных сказок (29 русских народных сказок, из которых 11 волшебных сказок, 15 сказок о животных, 3 социально-бытовые сказки) и 5 литературных сказок (4 сказки А.С. Пушкина и 1 сказка П.П. Ершова). В качестве единицы наблюдения избраны фрагменты текста (от слова до предложения), представляющие собой то или иное изобразительно-выразительное средство. Всего было проанализировано 1180 единиц в соответствующих микроконтекстах.

Анализируя специальную литературу, мы обнаружили, что существуют разные трактовки понятий ‘тропы‘ и ‘фигуры речи‘, в которых предлагаются разные классификации этих понятий. В данной статье при классификации тропов и фигур мы придерживаемся узкой академической точки зрения, представленной в литературоведческих и лингвистических словарях. Суммируя определения А.И. Горшкова, В.П. Москвина, Л. Тимофеева и Б.В. Томашевского, под тропом мы предлагаем понимать такое употребление слова в переносном значении, при котором образуется его семантическая двуплановость, имеющая эмоционально-оценочный смысл.

Вслед за учёными-стилистами А.И. Горшковым, И.Б. Голуб, Б.В.Томашевским, В.П.Москвиным мы учитывали, что структура тропа двупланова: 1) в тропах разрушается основное значение слова; обыкновенно за счёт этого разрушения прямого значения в восприятие вступают его вторичные признаки; 2) возникает эмоциональная окраска слова: тропы имеют свойство пробуждать эмоциональное отношение к теме, внушать те или иные чувства, имеют чувственно-оценочный смысл.

Так же, как и А.И.Горшков, под фигурой речи мы понимаем обобщённое название стилистических приемов, в которых слово, в отличие от тропов, не обязательно выступает в переносном значении. В своём исследовании мы исходили из того, что фигуры построены на особых сочетаниях слов, выходящих за рамки обычного, «практического» употребления и имеющих целью усиление выразительности и изобразительности текста.

В ходе изучения специальной литературы были установлены жанровые характеристики таких разновидностей русских народных сказок, как волшебные сказки, сказки о животных и социально-бытовые сказки. Вслед за В.Я. Проппом мы выделили постоянные признаки народной сказки (наличие традиционных формул зачина и концовки, наличие повторяющихся конструкций, разговорная речь, повторяющиеся приемы повествования, трёхступенчатое строение сюжета), которые всегда отмечены высокой концентрацией изобразительно-выразительных средств.

Особенностью волшебной сказки, при сохранении универсальных признаков народной сказки, становятся сюжетная схема, построенная на нарушении запрета, и моделирование сказочного двоемирия.

Сказки о животных подчинены тому же закону переносимости действий с одних персонажей на другие, что и волшебные сказки: в них первично действие, сюжет, а вторичны действующие лица, но при этом основным объектом или субъектом повествования является животное.

Главное отличие бытовой сказки от волшебной и сказок о животных заключается в том, что она лишена двуплановости: ее действие разворачивается исключительно в этом мире и не переносится в «тридевятое царство, тридесятое государство». Поэтому в бытовой сказке не бывает утроений, столь типичных для сказки волшебной. Бытовая сказка чужда так называемой формульности волшебной сказки, в ней нет вступительных и заключительных формул и общих мест.

Специфика жанра литературной сказки заключается в том, что по своим основным жанровым признакам она воспроизводит структуру волшебной сказки, но обогащает ее элементами художественного вымысла и стиля. В отличие от народных сказок, ориентированных на традицию устного исполнения, литературная сказка обладает иной коммуникативной моделью: она рассчитана именно на читателя, а не на слушателя.

Этот пробел отчасти мы попробовали восполнить в своём исследовании видов и функций изобразительно-выразительных средств в русских народных и литературных сказках.

Наши предположения о том, что в русских народных и литературных сказках широко используются изобразительно-выразительные средства, в частности тропы и фигуры, оправдались. В исследовании отмечается стабильный видовой состав изобразительно-выразительных средств в русских народных сказках, который обладает устойчивыми функциями.

Результат исследования и анализ материала подтверждает это предположение. Основными тропами в волшебной сказке являются эпитет (68%), сравнение (10%), гипербола (9%), метафора (5%), литота (4%) и олицетворение (3%).

Та же номенклатура образных стилистических средств представлена в сказках о животных, но с несколько иным количественным соотношением: эпитет (70%), метафора (12%), гипербола (9%), олицетворение (5%) и сравнение (2%) .

В социально-бытовых сказках состав тропов менее представителен. Здесь ведущую функцию выполняют олицетворение (41%), эпитет (17%), гипербола (12%) и литота (9%).

Образность литературных сказок создаётся, прежде всего, эпитетами (40%) и метафорами (27%). Кроме того, в литературной сказке широко представлены олицетворение (11%), гипербола (10%) и сравнение (10%).

В результате анализа, установлено, что в народных волшебных сказках основную функцию создания образности и сказочного двоемирия берут на себя эпитет (обозначает доминантные признаки сказочных объектов), сравнение (устанавливает аналогии между объектами) и гипербола (обладает усиливающим эффектом).

В структуре сказок о животных с помощью эпитета создаются образы, характеризующие только постоянные доминантные признаки сказочных персонажей или – реже – ситуаций. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что сказки о животных выполняют скорее воспитательную функцию: их задача – формирование моделей бытового поведения на основании представлений о том, что такое добро и зло не в масштабах сказочного двоемирия, а на бытовом уровне. В этом смысле жанр сказки о животных сближается по своей коммуникативной установке с жанром социально-бытовой сказки.

Функция образности в социально-бытовых сказках сведена к минимуму: она лишь маркирует постоянные функции сказочного объекта и выражает некую степень оценки. На наш взгляд, это можно объяснить особой структурой и коммуникативной установкой социально-бытовых сказок: во-первых, они не моделируют двоемирия, как это происходит в волшебной сказке, а во-вторых, эти сказки направлены на непосредственное воспитательное воздействие и показывают человека в ситуации бытового общения.

Выявлено, что в литературных сказках представлен наиболее богатый спектр художественных функций тропов: эпитеты характеризуют постоянные качества сказочных объектов; метафоры способствуют созданию яркой образности; олицетворение наделяет свойствами человека явления природы, небесные светила, животных и рыб, процессы и качественные состояния героев; сравнение создает аналогии, а гипербола обозначает протяженность сказочного времени и пространства, а также исключительность проявления свойств сказочного героя.

Рассмотрение частотности употребления тропов показывает, что основным способом создания образности во всех видах сказок является эпитет, хотя в литературной сказке его показатели ниже, чем в волшебной сказке и сказках о животных – всего 40% (против 68% и 70% соответственно).

На уровне употребления тропов народная волшебная сказка сближается с параметрами литературной, в основном повторяя и её номенклатуру изобразительно-выразительных средств языка, и их функцию. Напротив, в социально-бытовых сказках отмечается полная противоположность волшебной и литературной сказке как по количественному составу тропов и фигур, так и по их функциям. Промежуточное положение занимают сказки о животных, которые по составу и функциям тропов сходны с волшебными сказками, а по номенклатуре фигур речи сближаются с социально-бытовыми сказками.

При этом в литературных сказках происходит существенное перераспределение количественных и качественных показателей использования тропов. Если в народных волшебных сказках и сказках о животных основная нагрузка по созданию образности возложена на эпитеты (68% и 70% соответственно), то ведущая роль в создании образности и описания сказочного двоемирия в литературной сказке принадлежит не только эпитетам (40% от общего числа тропов), но и метафорам (27% от общего числа тропов), показатели которых в несколько раз ниже в народных сказках: в волшебной – 5%, в сказках о животных – 12%. Повышенная метафоризация литературной сказки связана, на наш взгляд, с особой коммуникативной установкой этого жанра не на устное исполнение сказки, а на ее чтение. Литературная традиция, таким образом, влияет на качественный состав образных средств в произведениях данного жанра.

Количественный состав тропов позволяет сделать вывод о том, что главную функцию в создании образности в народных сказках выполняют эпитеты, сравнения, олицетворения и гиперболы, а в литературной сказке – эпитеты и метафоры. Количество тропов в литературных сказках выше, чем в народных сказках, что обусловлено их коммуникативной установкой на прочтение.

С точки зрения стилистических ресурсов выразительность речи создаётся в волшебных сказках главным образом с помощью повторов (41%), параллелизма (14,5%), бессоюзия (9,6%), эллипсиса (9,6%) и антитезы (8,4%).

Аналогичная картина наблюдается и в сказках о животных. В них также основным средством создания выразительности речи служат повтор (57%), параллелизм (14,7%), эллипсис (9,4%) и антитеза (8%). При этом наблюдается почти полное совпадение количественных показателей использования фигур речи

Номенклатура фигур речи в социально-бытовых сказках значительно сокращена, чем в волшебных и сказках о животных.

По нашим наблюдениям, в этом жанре используется 5 основных фигур речи: антитеза (40%), повтор (23%), параллелизм (23%), градация (7%), риторический вопрос (7%).

Наиболее частотными фигурами в литературной сказке являются инверсия (37%), повтор (16%), риторический вопрос (13%), параллелизм (13%), анафора (10%) и риторический вопрос (8%).

В своём исследовании мы доказали, что в структуре всех сказок повторы создают эффект длительности действия, его результативности или усиления; параллелизм устанавливает очередность действий или событий или обеспечивает их сопряженность по идентичности; бессоюзие и эллипсис придают устной речи стремительность и динамику, а антитеза выполняет функцию сопоставления конкретных представлений и понятий, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом. Анафора, риторический вопрос и риторическое восклицание используются в литературной сказке для активизации внимания слушателя (читателя).

Номенклатура фигур речи в литературных сказках в целом повторяет состав средств выразительности в сказках народных, однако отличается большим разнообразием и некоторым перераспределением функций фигур речи, а также их количественным составом. Так, в литературных сказках ведущую роль в создании выразительности речи играет инверсия (37%), которая позволяет логически и интонационно выделить нужные для авторского замысла слова, передает авторское отношение к происходящему, выполняет ритмообразующую и рифмообразующую функцию, оформляет словесно-образную картину и передает эмоциональное состояние героя. Как представляется, такое доминирование инверсии обусловлено коммуникативной установкой литературной сказки: она предназначена для чтения, а не для произнесения вслух и передается средствами поэтической речи, т.е. письменной формы литературного языка. Если количественные показатели параллелизма в литературных и народных сказках практически идентичны, то вот анафоре в литературной сказке отводится важная функция – поскольку авторы используют стихотворную форму речи.

Общее сопоставление количественных показателей тропов и фигур речи в сказках всех типов позволяет сказать, что наиболее широко изобразительно-выразительные средства языка и речи представлены в литературных сказках. В народной волшебной сказке тропы доминируют над фигурами, что связано с их функцией создания образности и моделирования сказочного двоемирия. В сказках о животных и социально-бытовых сказках на первый план выходят фигуры речи, которые поддерживают коммуникативную установку активного воздействия на слушателя.

В нашей статье впервые приводятся результаты комплексного анализа изобразительно-выразительных средств на материале русских народных и литературных сказок, устанавливается специфика отбора и закономерности использования изобразительно-выразительных средств в различных жанровых разновидностях сказки.

Данный системный анализ изобразительно-выразительных средств в текстах русских народных и литературных сказок позволяет уточнить имеющиеся в стилистике представления о понятии изобразительно-выразительных средств, их функциях.

Результаты исследования рекомендуются использовать в курсах стилистики русского языка, устного народного творчества, истории русской литературы XIX века, спецкурсах теории художественной прозы, а также при изучении изобразительно-выразительных средств языка в школьной практике.

Список литературы:

- Асаева Н. А.. Поэтика и стиль осетинской волшебной сказки: диссертация . кандидата филологических наук, Владикавказ. 2004. – с.187.

- Голуб И. Б.Стилистика русского языка. М.: Айрис – Пресс, 2007. – с.448.

- Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учеб. пособие для учащихся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев гуманит. направленности. М. Просвещение, 1996.– с.336.

- Кульсарина Г. Г. Язык и стиль башкирских народных сказок: диссертация . кандидата филологических наук, Уфа, 2004. – с.165.

- Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры: Общая и частные классификации. Терминологический словарь.. Ростов-на-Дону, :Феникс, 2007. – с.940.

- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004. – с.201.

- Сурат И. З. Жанр стихотворной сказки в русской литературе 1830-х годов: диссертация кандидата филологических наук. Москва , 1985 – с.239 .

- Томашевский Б. В. Стилистика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – с.288.

- Фролова Л. А. Художественная природа сказки П. П. Ершова Конёк-Горбунок»: диссертация . кандидата филологических наук:, Владивосток , 2002. – с.199 .

Справочная литература

- Словарь юного литературоведа. Web: http: // multisearch.ru / message/198452/

- Словарь литературоведческих терминов. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – с. 509 .[schema type=»book» name=»ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ И ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ И ИХ ВИДОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ» description=»Цель работы состояла в установлении состава используемых в народных и литературных сказках тропов и фигур речи и выявлении их функций. Метод. Исследование проводилось с использованием стилистического, контекстуального, сопоставительного анализа, приёма количественного подсчёта языковых фактов, что позволило выявить виды изобразительно-выразительных средств и их стилистические функции исходя из контекста употребления и эстетической системы художественного целого, а также соотношение видов изобразительно-выразительных средств в различных типах сказок. Результат. В статье приводятся результаты комплексного анализа изобразительно-выразительных средств на материале русских народных и литературных сказок, устанавливается специфика отбора и закономерности использования изобразительно-выразительных средств в различных жанровых разновидностях сказки. Выводы. Данный системный анализ изобразительно-выразительных средств в текстах русских народных и литературных сказок позволяет уточнить имеющиеся в стилистике представления о понятии изобразительно-выразительных средств, их функциях. Результаты исследования рекомендуются использовать в курсах стилистики русского языка, устного народного творчества, истории русской литературы XIX века, спецкурсах теории художественной прозы, а также при изучении изобразительно-выразительных средств языка в школьной практике.» author=»Кошкина Светлана Сергеевна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-02-01″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_31.10.15_10(19)» ebook=»yes» ]

Содержание

- Проект «Фразеологизмы в русских народных сказках» 5 класс по литературе

- Фразеологизмы из сказок

- Что такое сказочные устойчивые выражения в сказке

- Определение

- Зачин (инициал)

- Присказка

- Медиальные (срединные) формулы

- Формулы-описания

- Концовка

Проект «Фразеологизмы в русских народных сказках» 5 класс по литературе

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа№22

Фразеологизмы в русских народных сказках.

Выполнила: ученица 5 класса «А»

МБОУ «Инсарская СОШ №2»

Руководитель: Авдонькина И.П. –

учитель русского языка и литературы

Актуальность темы исследования………………………… ……3- 4

Цель и задачи работы…………………………………………… …5

Предмет и объект исследования…………………………………. 6

Актуальность темы исследования

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»

Фразеологизмы окружают нас с самого детства, они встречаются во многих произведениях для детей, а особенно часто в русских народных сказках.

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты речи типа: «повесить нос», «бить баклуши», «задать головомойку». Но в отличие от обычных словосочетаний, состоящих из отдельных слов, каждое из которых имеет свой смысл, фразеологизмы – это не свободные, а связанные сочетания. Они не производятся, не придумываются говорящим в процессе общения, а воспроизводятся: если говорящему надо употребить фразеологизм, то он извлекает его из запасов своей памяти, а не строит его заново.

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка, в них заключён многовековой опыт народа, который передаётся из поколения в поколение.

После проведенного опроса по данной теме я выяснила, что не все ребята могут объяснить значение фразеологизмов. И как следствие, всё меньше ребят употребляют их в своей речи. А ведь благодаря фразеологизмам увеличивается словарный запас, речь становится более образной, яркой и эмоциональной.

Я считаю, что данная тема актуальна и имеет практическое значение. Результаты данного исследования могут быть полезны как ученикам, так и педагогам.

Мне стало интересно, откуда возникли фразеологизмы и что означают. Я надеюсь, что данное исследование заинтересует ребят и поможет им увидеть богатство и разнообразие фразеологизмов, их многогранность и глубину.

Цели и задачи работы:

Цель работы – проанализировать русские народные сказки, выявить фразеологизмы и их смысловую нагрузку, определить уровень понимания фразеологизмов моими сверстниками.

Изучить русские народные сказки.

Провести опрос среди учащихся.

Обобщить наблюдения, сделать выводы.

1.3. Предмет и объект исследования

Объектом исследования стали фразеологизмы в русских народных сказках.

Предметом исследования – смысл и источники возникновения фразеологизмов.

1.4. Методы исследования

Цель и задачи определили выбор способов исследования.

Сначала необходимо определить, что такое фразеологизмы, установить их виды, источники возникновения.

Затем необходимо изучить русские народные сказки, провести анализ – какие фразеологизмы встречаются в сказках, какую информацию несут.

Провести социальный опрос среди своих сверстников по данной теме.

Фразеологизмы в русских народных сказках.

Фразеологизм (фразеологический оборот) — устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию отдельной словарной единицы.

Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей.

Часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое собственное отношение к происходящему – все это можно выразить гораздо емче, точнее, эмоциональнее. Мы часто используем фразеологизмы в повседневной речи, порой даже, не замечая – ведь некоторые из них просты, привычны, и знакомы с детства. Многие из фразеологизмов пришли к нам из других языков, эпох, сказок, легенд.

С точки зрения происхождения фразеологизмы русского языка делятся на исконно русские и заимствованные.

Источники исконно русских фразеологизмов.

2.Устное народное творчество.

3. Профессиональная речь ремесленников.

Мною были прочитаны десять сказок. Изучив их, я сделала следующие выводы:

« Сказка о молодильных яблоках и живой воде»

За тридевять земель, в тридесятом царстве.

Близко ли, далеко ли.

« Сказка о купце Семигоре, дочке его Настеньке и Иване Беглом»

« Про глупого змея и умного солдата»

Ни ответа, ни привета.

« Финист – ясный сокол»

«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»

Служил верой и правдой

«Иван царевич и Серый волк»

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве.

Живая и мёртвая вода.

Всего прочитано сказок: 10

Всего встретилось фразеологизмов: 27

Изучив данные произведения, я выяснила, что фразеологизмы в них встречаются достаточно часто. Тогда мне стало интересно узнать значение выражений, которые я раньше не встречала, и знают ли значение фразеологизмов мои сверстники, употребляют ли они фразеологизмы в своей речи. Для выявления интересующего меня вопроса, было проведено анкетирование среди учеников 5 « А» класса в количестве 21 человек.

Проведенный опрос показал, что большинство ребят понимает значение фразеологизмов, но выборочно. Ребята не всегда могут объяснить своими словами, что означает какое – либо выражение или придумывают свои варианты толкования.

Следует сказать, что из 18 чел. с высоким уровнем понимания фразеологизмов всего 3 человека набрали 14 баллов и 4 человека максимальные 15 баллов. 3 человека имеют средний уровень и 2 человека низкий.

Это говорит о том, что ещё есть над, чем поработать. И я думаю, что ребятам интересно было бы узнать значение выражений, при объяснении которых они испытывали трудности в ходе анкетирования.

Также я хотела бы рассказать о том, откуда возникли более сложные фразеологизмы, встречающиеся в русских народных сказках.

Выражение не солоно хлебавши уходит корнями во времена, когда соль на Руси была очень дорогой. Желанному гостю давали за столом еду с солью, а гость нежеланный мог вообще не получить соли и уходил « не солоно (т. е. без соли) хлебавши».

Живая вода – эликсир жизни. Всё, что даёт человеку силы и жизнь. Мёртвая же вода наоборот.

Точить лясы – ранее это выражение означало вести изящную, причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Лясы (балясы) — это точеные фигурные столбики перил у крылечка, изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала «точить балясы» означало вести изящную беседу. А умельцев вести такую беседу становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню.

Перемывать косточки – Фразеологический оборот перемывать косточки является синонимом глаголов сплетничать, злословить, судачить о ком-либо. А при чем здесь косточки? Если не боитесь, то слушайте.

Оказывается, этот оборот связан с существовавшим в древности у славян обрядом так называемого вторичного захоронения. Через несколько лет после похорон для очищения души умершего от грехов и снятия с нее заклятия выкопанные останки (то есть кости) перемывались. Этот обряд сопровождался воспоминаниями о покойном, оценками его характера, поступков, дел. Таким образом, выражение перемыть косточки первоначально имело самый прямой, буквальный смысл и только со временем было образно переосмыслено.

Как в воду канул – человек бесследно исчез, сгинул или пропал без вести.

Чтение русских народных сказок не только доставило мне большое удовольствие, но и самое главное, я поняла, что русский язык – это «живой организм», красивый и удивительный. Он со временем меняется, как изменяемся и мы. Слова и выражения, известные нашим бабушкам и дедушкам, уже неизвестны нам или мало понятны, и, наоборот, современные слова и выражения, понятные нам, удивляют бабушек и дедушек, иногда даже родителей. Так, со временем, исчезают и некоторые фразеологизмы, а также появляются новые, которые для наших потомков станут историей.

Выполненное исследование посвящено изучению фразеологизмов, встречающихся в русских народных сказках.

В ходе исследования мной проанализированы русские народные сказки, выявлены фразеологизмы, источники их возникновения. Провела опрос среди учащихся и проанализировала результаты.

Таким образом, задачи решены, цель достигнута, что позволяет сделать следующие выводы:

1.В русских народных сказках фразеологизмы встречаются часто.

3.Проведенный опрос среди учащихся показал, что дети в основном понимают значение фразеологизмов, но максимальное количество баллов набрали всего 4 человека из 21 опрошенных.

Позволяет не только решать языковые задачи, но и воспитывать любознательность ребят.

Работа с фразеологизмами нравственного плана, содержащих характеристику личности, полезна в воспитательных целях.

Некоторые фразеологизмы могут нам поведать об обычаях Руси языческих времен, особенностях быта и ремесла.

Фразеологизмы родного языка – это не только путь обогащения словаря учащихся, формирования образности речи, но и средство расширения их кругозора, накопления внеязыковой информации.

Работа с фразеологизмами обращает учащихся непосредственно к языку, возбуждая интерес к нему, развивая речь.

В ходе толкования фразеологизма путем логических рассуждений поясняя его смысл, учитель включает учащегося в активную умственную деятельность, заставляя задумываться над значением слов и выражений, и тем самым повышает уровень его мыслительной способности.

И в заключении хотелось бы сказать, что фразеологизмы – это богатство русского языка. Они довольно хорошо изучены. Фразеологический фонд языка — ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них как бы законсервированы представления народа о мифах, обычаях, обрядах, привычках, морали, поведении.

После проведенной работы я стала больше вслушиваться в речь разных людей, обращать внимание на употребление ими красивых устойчивых выражений в своей речи, на правильность этого употребления.

Я думаю, что эта работа принесёт мне большую пользу и опыт в изучении родного языка, и, конечно, в жизни.

Источник

Фразеологизмы из сказок

В повседневной жизни мы употребляем в разговорах поговорки, пословицы, фразеологизмы. Это делает нашу речь более яркой, красочной, насыщенной.

Некоторые из фразеологизмов настолько прочно вошли в наш язык, что мы и не задумываемся, откуда они родом, что означали ранее. Давайте познакомимся хотя бы с некоторыми из них, потому что их, как оказалось, несметное количество. Среди фразеологизмов, широко употребляемых в русском языке, много высказываний, в том числе и сказочных, пришедших из давних времён, когда сказки, притчи и басни передавались из поколения в поколение народом. Со временем народные творения были записаны и напечатаны, при этом они были обработаны, а порой и дополнены писателями и собирателями устного народного творчества.

Начнём издалека, с античных времён, когда знаменитый древнегреческий баснописец Эзоп сочинял свои бессмертные басни. Из его басен пришли и прочно закрепились в нашем языке такие крылатые выражения:

Львиная доля, пригреть змею на груди, одна ласточка весны не делает, собака на сене, лучше синица в руках, чем журавль в небе…

В своей басне «Мот и ласточка» Эзоп рассказывает о расточительном юноше, который промотал всё отцовское наследство, оставив лишь плащ. Но когда он увидел первую прилетевшую ласточку, продал и плащ. Вскоре холода вернулись, ласточка умерла от холода, а юноша упрекал её за обман.

«Одна ласточка весны не делает», — так говорят, когда хотят сказать, что по одному незначительному признаку не следует делать обобщающего вывода или давать характеристику какому-либо явлению. Также употребляют это выражение, когда хотят предостеречь от поспешных выводов, решений и действий.

Басня «Землепашец и змея» повествует о человеке, который нашёл замерзающую змею и положил её за пазуху, чтобы та не погибла. Но отогревшись, змея укусила своего спасителя.

«Пригреть змею на груди», — так говорят о неблагодарности человека, получившего значимую помощь или любовь и заботу от другого. Чаще имеется в виду не просто неблагодарность, а подлость и неблагодарность, вместе взятые.

Из басни «Рыбак и рыбка» появилось выражение «лучше синица в руках, чем журавль в небе», которое означает, что лучше иметь скромное благосостояние в настоящее время, чем мечтать о воздушных замках и золотых горах в будущем.

Интересны выражения, которые, как считают многие исследователи старины, родились из сказаний волхвов. Например, такие всем известные и часто употребляемые выражения: бить баклуши, толочь воду в ступе, вилами по воде писано — в наши дни потеряли свой первоначальный смысл.

«Бить баклуши», — говорят о бездельнике, о пустом времяпрепровождении.

«Толочь воду в ступе», — о бесполезном, бестолковом занятии.

«Вилами по воде писано», — о неопределённых обещаниях, которые, вероятнее всего, не будут выполнены. А ведь у волхвов эти выражения обозначали очень даже полезные действия.

Есть ещё одна версия: в давние времена была игра, в которой деревянными палками выбивались фигуры, сооружённые из баклуш. Позднее она стала называться «Городки». Современная игра боулинг построена по тому же принципу, только вместо баклуш используются кегли. Учитывая все версии, можно сказать, что «бить баклуши» означает не полностью бездельничать, а заниматься своим нехитрым делом, развлекаться, интересно проводить время.

Как правило, царь Горох употребляется в шутливом контексте. Выражение «До царя Гороха» присутствует также в белорусском и украинском языках: «за каралём Гарохам», «за короля Горошка». Славяне наряду с христианскими долго носили и языческие имена, среди которых было и имя Горох. Известный русский собиратель фольклора А. Н. Афанасьев связывает царя Гороха с Перуном, а исследователь Древней Руси Б. А. Рыбаков считал, что мифический царь Горох был вождём одного их славянских племён. Однозначного ответа на происхождение имени Горох нет.

Как бы там ни было, а в наш язык прочно вошло выражение «При царе Горохе», и мы продолжаем читать детям волшебные сказки, в которых фигурирует этот правитель. Например, сказка о трёх царствах — медном, серебряном и золотом — начинается такими словами:

В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по имени Горох с царицею Анастасьей Прекрасною; у них было три сына-царевича.

Продолжим знакомство с фразеологизмами, пришедшими в наш обиход из сказок и басен. И начнем с двух известных мифических персонажей — Бабы Яги и Кощея Бессмертного.

Чаще Баба Яга является злым сказочным персонажем, но иногда она помогает добрым молодцам, которые сильны духом, не выказывают страха перед ней, уверенно идут к намеченной цели. В характере старухи присутствует непостоянство: зачастую она бывает заодно с Кощеем Бессмертным, но, тем не менее, выдаёт тайну его бессмертия Ивану-царевичу.

Как Баба Яга в современной речи потеряла свой сказочный колорит, так и Кощеем Бессмертным в наше время называют очень худого, высокого мужчину. А если припомнить прихоти мифического Кощея, то его именем следует называть лишь жадных, худых стариков, увлекающихся молоденькими девушками.

Много авторских фразеологизмов пришло из сказок А. С. Пушкина. Кроме того в его сказках много фразеологизмов, позаимствованных из русских народных сказок. Напомню лишь некоторые из них. Всем известная «Сказка о рыбаке и рыбке» подарила нам такие известные выражения: «у разбитого корыта», «золотая рыбка».

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А перед нею разбитое корыто.

«Остался у разбитого корыта», — так сейчас говорят, когда из-за жадности, отсутствия чувства меры, самонадеянности человек теряет то, что имел, или терпит неудачу.

Рассмотрим ещё несколько интересных фразеологизмов, например, такой — «шут гороховый». У паяцев Древнего Рима обязательной принадлежностью был бычий пузырь, в который насыпали горох. В Средние века шуты в театрах били такой погремушкой других артистов, а порой и зрителей. Эта традиция дошла до Руси, и тогда скоморохи начали украшать себя гороховой соломой. Так и появилось выражение «шут гороховый».

У паяцев Древнего Рима обязательной принадлежностью был бычий пузырь, в который насыпали горох. В Средние века шуты в театрах били такой погремушкой других артистов, а порой и зрителей. Эта традиция дошла до Руси, и тогда скоморохи начали украшать себя гороховой соломой. Так и появилось выражение «шут гороховый».

В наше время так говорят о человеке несуразной внешности, о его неадекватном, смешном поведении, то есть когда человек является посмешищем в глазах окружающих. Также это выражение может иметь презрительный смысл. Если во время серьёзной беседы один из её участников чрезмерно паясничает, иронизирует, то в его адрес будет сказано: «Шут гороховый!»

Фразеологизм «лягушка-путешественница» пришёл из сказки В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница» — так говорят про незадачливого любителя путешествий, который часто попадает в неприятности. Иногда по-доброму о любительнице странствий, уже немолодой, но достаточно мобильной женщине, могут сказать: «Наша ты лягушка-путешественница».

Интересен фразеологизм «таскать каштаны из огня» — то есть работать на пользу другого, в ущерб своим интересам. Впервые это выражение употребил французский баснописец Жан Лафонт в басне «Обезьяна и Кот», в которой Обезьяна заставляет Кота таскать каштаны из огня. Обезьяна поедает поджаренные каштаны, Кот ничего не получает да ещё и обжигает себе лапы.

Фразеологизмы обогащают нашу речь, делают ее разнообразнее и насыщеннее. А знание истории их происхождения, несомненно, сделает любого интересным эрудированным собеседником.

Источник

Что такое сказочные устойчивые выражения в сказке

Определение

Сказочными формулами называют устойчивые и ритмически организованные прозаические фразы, своего рода штампы, которые используются во всех фольклорных сказках. Эти фразы по месту их употребления в повествовании разделяют на зачинные (или инициальные), срединные (медиальные) и концовки.

Сказочные формулы в сказке выполняют функцию своеобразных композиционных элементов, мостиков повествования, переводя слушателя от одного сюжетного события к другому. Они помогают слушателю запомнить историю и облегчить ее пересказ, а также наполняют сказочное повествование напевностью.

Зачин (инициал)

Самый популярный и хорошо всем известный пример из народных сказок: «Жили-были. » (царь с царицей, старик со старухой и др.). Характерно, что это краткие предварительные данные, и для сюжета они не особенно важны.

Этот вид формул дает слушателю установку на вымысел, поскольку сообщает, что сказочное событие произошло не сегодня, не вчера, а когда-то «давным-давно», «в незапамятные времена».

В зачине может присутствовать не только временной, но и пространственный ориентир, например: «в одном царстве, тридевятом государстве. «, «в одном селе. » и др.

И временной, и топографический зачины сообщают неконкретные, неопределенные сведения, подготавливая слушателя (читателя), отрывая его от обыденной обстановки и указывая ему, что его вниманию предлагается именно сказка, то есть вымышленная история. События этой истории протекают в неведомом месте, в неведомое время.

Иногда для того, чтобы указать, что мир необычен, сказитель мог ввести даже дополнительные черты настоящего абсурда: «Это произошло, когда козлиные рога упирались в небо, а верблюжий хвост был короток и тащился по земле …» (тувинская народная сказка).

Многие авторы литературной сказки, строя свое произведение в народно-поэтической сказочной манере, с теми же целями активно использовали в качестве стилистически организующих элементов сказочные формулы. Вот хорошо всем известный пример зачина из «Сказки о Рыбаке и Рыбке» А.С. Пушкина:

«Жили-были старик со старухой

У самого синего моря. «

Присказка

Известную фольклорную присказку про Кота ученого, переложив ее в стихотворение, включил в свою поэму «Руслан и Людмила» Александр Сергеевич Пушкин.

Иногда срединная формула становилась некоей остановкой в рассказе, указывая на то, что история подходит к развязке: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. «

Многие из сказочных формул имеют древнейшее происхождение. Хоть и схематично, но они сохраняют в себе ритуально-магические черты. Так, удивление стража Царства Мертвых из сказок индоевропейских народов угадываем мы в реплике Бабы-Яги, которая при встрече с Иваном-Царевичем не может не заметить: «Фу-ты, ну-ты, русским духом пахнет!»

Формулы-описания

Широко распространены в сказках портретные формульные фразы, которые служат для описания персонажей и явлений природы. Как и присказки, они так же мало привязаны к конкретной истории и кочуют из сказки в сказку.

Вот примеры сказочных формул, служащих для характеристики боевого богатырского коня: «Конь бежит, земля под ним дрожит, из обоих ноздрей пламенем пышет, из ушей дымом валит». Или: «Его ладный конь несется, горы и долы перепрыгивает, темны чащи между ног пропускает».

Концовка

У конечных (финальных) фраз сказки иные, нежели чем у начальных, задачи: они возвращают слушателя в реальный мир, порой сводя повествование к короткой прибаутке. Иногда концовка может содержать некую моральную сентенцию, поучение, содержать в себе житейскую мудрость.

Конечная формула может кратко сообщить о будущем героев: «Стали они жить, да поживать, да добра наживать. «

Заканчиваться сказка может и иначе, когда сказитель, как бы ставя в повествовании точку, объявляет: «Вот вам сказка, а мне дайте бубликов связку». Или: «Вот и сказочке конец, подай водочки корец».

Источник

Многие нередко сталкиваются с вопросом: аллегория – что это? Значение слова аллегория необходимо искать у греков, в переводе с их языка аллегория означает «иносказание». Если давать определение этому понятию, то аллегория – это художественный прием, суть которого — выразить абстрактное понятие через конкретный, очевидный образ.

Наверное, самым распространённым примером аллегории будет служить изображение смерти в виде черепа и костей, или же фигуры в черном одеянии с косой. Образы аллегории широко применялись еще со времен Средневековья и Ренессанса художниками на своих полотнах до самого IX века. В современном же искусстве интересные аллегории используют куда виртуознее для более тонкого, незримого выражения смысла произведения, давая зрителю самому уловить скрытый намёк автора. В этом и заключается роль аллегории.

Описание аллегории

Аллегория — это передача абстрактного понятия с помощью конкретного образа. Например, скелет с косой — символ смерти, а голубь с оливковой ветвью — символ мира.

Термин происходит от греческого слова αλληγορία — иносказание.

Аллегория выражение отвлеченного, абстрактного содержания мысли (понятия, суждения) посредством конкретного (образа), например, изображение смерти в виде скелета с косой, правосудия в образе женщины с завязанными глазами и с весами в одной руке и мечом в другой. Тем самым, в аллегории конкретный образ получает абстрактное значение, обобщается, сквозь образ созерцается понятие.

В аллегории чаще всего используются отвлеченные понятия (добродетель, совесть, истина), типичные явления, характеры, мифологические персонажи — носители определенного, закрепленного за ними аллегорического содержания (Минерва — богиня мудрости), аллегория может выступать и как целый ряд образов, связанных единым сюжетом. В то же время для нее характерно однозначное иносказание и прямая оценочность, закрепленная культурной традицией: смысл ее может быть истолкован достаточно прямолинейно в этических категориях “добра” и “зла”. Аллегория близка к символу, а в определенных случаях совпадает с ним.

Примеры аллегории

Аллегория — это стилистическая фигура (троп), которую используют, чтобы выразить абстрактное понятие через конкретное понятие.

Мы обладаем знаниями о предметах. Видя предмет, мы понимаем не только его содержание или функциональность, но и смысл, который он несёт.

Но есть понятия, которые не существуют в виде предметов. Например, хитрость, любовь, победа, неприступность и т. д.

Тогда применяют аллегорию. Реальному предмету приписывают качества абстрактного предмета. Аллегорию ещё называют иносказание. То есть мы говорим о чём-то иными словами.

Примеры аллегорий в литературе

Типичный пример применения аллегорий — это басни. Самыми известными в нашей стране являются басни Ивана Крылова. В каждой из них главным героем или героями показаны животные, но мы-то сразу понимаем о ком и о чем хотел нам рассказать автор.

Например:

- медведь – это добродушие, сила и ограниченность;

- лиса ассоциируется с хитростью, наглостью и лестью;

- упрямство, глупость и тупоумие проявляет осел;

- свинья или обезьяна показывают нам невежество.

В баснях И. Крылова чаще всего можно наблюдать осла, так как он более наделен человеческими пороками – тупой, упрямый, глупый. Но не всегда одно животное заключает в себе несколько аллегорий. К примеру, пчела — это трудолюбие. Также автор ассоциирует с животными представителей людей разных социальных групп.

Так, старый Лев в басне «Воспитание льва» отождествляет образ царя. Именно его воспитание он доверяет чужому человеку, так как он сам не может его научить управлять собственным государством, не знает, как по сути самому руководить. В итоге из Львенка вырастает совершенно чужой для народа правитель.

Более того за образом Львенка можно четко проследить Александра I.

Михаил Салтыков-Щедрин также писал басни, в которых раскрывал сущность человека. Например, в «Мудром пескаре» он описывает либерала, используя в качестве аллегории маленькую рыбку – пекаря. Некоторых людей, как и эту рыбешку, ничего не волнует кроме собственной жизни. Они также отгородились от общества, лишая себя всех радостей жизни, а в итоге никому не приносят пользы.

Это слабый человек, отказывающийся бороться за свою жизнь, права. Салтыков-Щедрин показывает нам, что такие люди не могут называться гражданами, поскольку это всего лишь мелкая, трусливая и бесполезная рыбка. Он считает, что такие людишки зря сидят на своих должностях, а также к ним относит и пассивных, равнодушных людей, которые совершенно не приносят пользу обществу.

Но не только животные показывают всю суть времени, иногда авторы в качестве главного героя выбирают человека. Создав конкретную ситуацию, они обличают людские пороки. Помогает ли такое сравнение в литературе читателю?

Салтыков-Щедрин известен своими ярыми высказываниями за отмену крепостного права, поэтому и высмеивал господ, которые напрямую зависели от «грязных и необразованных» мужиков. Их беспомощность показана и в сказке «Как один мужик двух генералов прокормил». Они совершенно разучились делать что-то самостоятельно, осталась лишь способность «играть в «пульку», жрать да мужиков ругать».

Аллегория — это маскировка истинного смысла

Чуть ниже будет приведено определение этого термина, но сначала хочу продолжить тему его появления. Чуть ниже вы можете увидеть изображения автора этого способа художественной речи (тропа) — Эзопа.

Чаще всего он изображал людей в виде животных, наделяя их соответствующими повадками и чертами характера. И всем, включая господ, очень нравились произведения Эзопа.

Они с удовольствием читали их, даже не подозревая, что смеются в этот момент над собой – своими пороками и недостатками. Позже даже появился такой термин, как «Эзопов язык».

Теперь обещанное определение аллегории:

Очень часто в литературных произведениях и в обычной жизни мы встречаем такие вот соответствия:

Пример аллегории в современной литературе

Перед тобой сейчас отрывок одного из самых известных стихотворений Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Прочти и ответь на простой вопрос – о чем оно?

Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья. Мело весь месяц в феврале, И то и дело Свеча горела на столе, Свеча горела.

Если понимать все дословно, то вроде бы картина ясна. Перед мысленным взором рисуется суровая русская зима, где-то стоит одинокий дом. Происходит все в какой-нибудь деревне, так как электричества нет, и дом освещается свечками. Ну а внутри находятся двое влюбленных, которые периодически занимаются сексом. Похоже, правда? Вот только ни капельки не верно.

Чтобы понять смысл «Зимней ночи», нужно представлять, кто такой Пастернак. Это бунтарь, правдолюб. Автор, который долгое время был запрещен в СССР. И было бы странно предположить, что он вдруг написал такую банальную любовную лирику. А он ее и не писал! В этом стихотворении скрыт куда более глубокий смысл:

Видите, через вроде бы банальную картину зимы Пастернак описал одни из главных законов мироздания. А лучше сказать – замаскировал одно в другом. Это и есть АЛЛЕГОРИЯ.

Аллегория в произведениях русских поэтов

Многие русские поэты используют тропы, аллегории, метафоры и другие способы для передачи чувств, художественной изобразительности и стиля произведения. В басне «Стрекоза и Муравей» отчетливо прослеживается не действия насекомых как таковых, а людей. Одни ничего не делают, надеясь на других.

А другие работают не покладая рук для того, чтобы обеспечить себе достойное будущее. Поэтому это отличный способ показать ленивых, ни о чем не думающих людях. Зачастую с помощью аллегорических высказываний авторы раскрывают более глубокую философию, которая иногда не подлежит высказыванию в открытом тексте.

Такого рода иносказания значительно обогащают и насыщают нашу речь.

Аллегория: где используется?

Конечно, чаще всего применяется аллегория в сказках, баснях. Но иногда и довольно серьезные произведения сдержат в себе некий скрытый смысл, который способен уловить не каждый читатель. Например, Н.В.

Гоголь показывает нам Собакевича, Ляпкина-Тяпкини или Плюшкина как раз в таком образе. Д. Фонвизин рассказывает о Простакове, Правдине, Стародуме. Каждый герой неслучайно наделен своей фамилией.

Это также способ скрытой аллегории, которую мы должны понять.

Художественная литература так же, как и живопись, музыка или скульптура отображает жизнь с помощью определенных образов, которые пытается нам донести автор произведения.

Благодаря огромному разнообразию языка, способов речи (метафоры, гиперболы, олицетворение, иронию) мы может читать, видеть и слышать те скрытые нотки, которые пытается донести автор, а также понять всю глубину чувств и переживаний.

Более того, аллегории встречаются даже в религии. Как правило, все притчи написаны таким образом, чтобы человек понял, что именно ему пытаются донести.

Определение понятия

Википедия даёт такое определение. Аллегория, то есть иносказание, описывает идею с помощью

Он берет свое начало в мифологии, затем находит своё место в народном творчестве и отражается в искусстве запечатления образов. Примеры аллегории в литературе – это описание качеств человека, на которые указывают образы в произведении.

При этом информация означает метафорический смысл. Например, символом справедливости является Фемида. Определение аллегории включает в себя понятие, которое что-то неопределённое называет реальным предметом.

Это интересно! Для чего нужна антитеза и что это такое

Чтобы выразить своё отношение, свои мысли, автор использует пример аллегории в:

- Изобразительном искусстве. Мастера, которые писали шедевры в эпоху Возрождения, наделяли произведения глубоким смыслом. На первый взгляд, это мог быть набор странных предметов, но посредством этого художник выражал своё мироощущение. Далеко не каждый человек понимал смысл картин, а только тот, кто понимал значение изображения.

- Скульптурных произведениях. Каждое из них может нести некий смысл. Особенно это касается культурного наследия.

- Литературных произведениях. Читая стихотворение или прозу, читатель посредством образов постигает смысл произведения. Это развивает воображение и заставляет задуматься. Некоторые критики даже могут поспорить, что завуалировано под тем или иным образом.

Примеры в скульптуре и изобразительном искусстве аллегоричны. Свободу можно представить в образе женщины, возвышающейся над остальными.

Если она держит в руках оружие, то это может быть символом силы. Практически каждый знаком со скульптурой «Родина Мать». Это яркий символ победы над немецкими захватчиками. Скульптура «Медного всадника» означает правление Петра Ι. Причём отдельные её элементы имеют свой смысл.

Чем отличается аллегория от метафоры

Часто встает вопрос: какая же разница между метафорой и аллегорией? Как и когда правильно употреблены аллегория или метафора? Давайте разберемся.

Метафора – это выражение (или слово), употребленное в переносном значении. Например, золотые руки, часы идут.

Аллегория и метафора схожи между собой тем, что оба эти понятия построены на ассоциациях, то есть проводится параллель между названным объектом и его определением. Однако, аллегория куда глубже и богаче по своему значению и сложности.

Метафора изображает нам какие-либо события или состояния, например, наступление старости через метафору «пришла осень», невозможность возвратить все вспять — «заросла тропинка», описание притихшего, неподвижного леса – «лес призадумался».

Метафора – это своего рода сравнение, эффектное, меткое, остро подмеченное, благодаря которому произведение становится живым, выразительным и воображение читателя начинаем работать.

В свою очередь аллегория может принимать форму целого произведения (это хорошо видно на примере басен и притчей). Используя этот литературный прием, автор иллюстрирует какое-то событие, историю и дает нам понять свое отношение к случившемуся.

Переносное значение в метафоре умещается в одно слово, а в аллегории оно охватывает целую мысль. Метафорой выступают словосочетания, а примером самых простых и кратких аллегорий служат пословицы («Лучше синица руках, чем журавль в небе»).

Зачем используют аллегории

Аллегорический способ представления каких-то понятий и абстрактных образов активно используется в основном в литературе. Аллегория — это, простыми словами, способ достичь следующих эффектов:

- Наглядное изображение абстрактных и сложных понятий. Это позволяет достаточно быстро и понятно обрисовать сложные и тяжело описываемые понятия, используя понятные и реалистичные образы, которые человек будет ассоциировать с необходимыми понятиями

- Выражение личного отношения к определенным понятиям. Автор путем использования аллегории может выразить собственные какие-то эмоции или переживания в отношении изображаемых понятий. Это значит, что аллегории могут наполняться дополнительно какими-то несвойственными характеристиками

- Обход цензуры. В современных реалиях, когда цензура достаточно жестко модерирует все произведения искусства, аллегория — пример того, как можно обойти все запреты, и при этом не потерять смысла. Иносказательные выражения очень часто используются в разных ситуациях, и особенно в кино и сериалах, где недопустимо очень многое. Нередко такие приемы применяют в рекламе

Таким образом, если разбираться, что такое аллегория простыми словами, то можно сделать вывод, что это своеобразный прием в литературе. Аллегорию можно использовать для передачи уникальных образов и впечатлений от автора. В современном мире сложно найти художественное произведение без подобных приемов, которые использовал бы автор.

Что такое аллегория в литературе

Аллегория в литературе начинает встречаться еще со времен античности. Ярким примером служат поэмы Гомера «Одиссея» и «Илиада», где аллегоричный образ Одиссея отождествляется с любознательной, неиссякаемой мыслью человека, а его жена Пенелопа, как трогательный и бесспорный образ любви, верности и женской преданности.

В произведениях древнегреческого баснописца Эзопа использована аллегория: описывая животных, автор высмеивал, выставлял напоказ людскую жадность, притворство и глупость. Позже его стиль аллегорического изложения назовут эзоповым языком.

Ко всему прочему присутствует аллегория в литературе Средневековья, в текстах священных Писаний, религиозных гимнах, притчах, трудах Отцов Церкви немало образов носят иносказательный мотив. Немало аллегорий к нам пришло из Библии: Иуда символизирует предательство, а Богородица – безгреховность, нравственную чистоту, безукоризненною мораль и непорочность.

Множество аллегорических примеров можно найти в творчестве Верхарна, Ибсена, Франса, в гениальном произведении Данте «Человеческая комедия», в сонетах Шекспира, поэмах Шелли. Стоит учесть тот факт, что в произведениях IX-XX вв. период рационалистических философских традиций аллегория практически не употреблялась вовсе.

К слову, русские авторы никак не могли обойтись без аллегорий. Баллады Жуковского, сатира Салтыкова-Щедрина, произведения Ильфа и Петрова, Чехова, стихи Маяковского, басни Крылова – неиссякаемый источник остроумных и тонких иносказаний.

Аллегория: примеры из литературы

В литературе аллегоричность — это прием, который используется практически во всех жанрах. Но есть в аллегории примеры, когда этот прием становился основой целого жанра. Если рассматривается аллегория, что это такое, и как ее использовать наиболее эффективно, то стоит обратить внимание, в первую очередь, именно на эти жанры:

- басни;

- моралитэ;

- притчи.

Для примера можно привести басню Крылова «Мартышка и очки», где при создании образа обезьяны использовалась аллегория, что позволило автору передать таким образом образ невежественного человека. Обезьяна элементарно не понимает, зачем нужны очки, и не ценит их пользу, как невежественный человек может ругать совершенно непонятные ему вещи, основываясь лишь на собственных недалеких выводах.

Аллегория — это также хороший способ подчеркнуть нужные мотивы и образы в других жанрах. Часто пример аллегории можно найти в следующих литературных жанрах:

- различные рассказы;

- детские и взрослые сказки;

- полноценные романы;

- разнообразные литературные повести.

Так, примеры аллегории в произведениях позволяют передавать важные социальные, общественные и даже политические мнения и моменты. Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» применил ряд аллегорий, чтобы показать наглядно, как общество под красивыми политическими лозунгами о свободе и равенстве постепенно после революции катится к диктатуре и тоталитарному режиму.

1.

Сказка — любимый жанр детского чтения.

Жанровые признаки сказки. Основные

тематические группы. Понятие о сюжете

и мотиве.

2.

Сказки о животных. Происхождение,

художественные особенности, образная

система.

3.

Волшебные сказки. Проблематика,

структура, художественные особенности,

образная система. Ведущие мотивы и

сюжеты.

4.

Особенности детского восприятия сказки

и приемы работы с ней на уроках литературы

и внеклассного чтения.

Литература

основная

1.

Арзамасцева И., Николаева С. Детская

литература. – М., 2000. – С. 29-36.

2.

Детская

литература / Под ред. Е. Зубаревой. –

М., 2004. – С. 38-50.

3.

Минералова

И.Г. Детская литература. – М., 2002 – С.

36-43.

4.

Пропп

В.Я. Русская сказка. – Л., 1984.

Дополнительная

литература

-

Басовская

Е.Н. Русская словесность в художественном

осмыслении: Учебник словесности для 8

кл. – М., 1996.- С. 66-79. -

Зуева

Т.В. Русь – Россия – Русская сказка.

// Литература в школе. – 1993. – №4. -

Погодин

Р. Гуси-лебеди. О законах жанра сказки.

// Детская литература. – 1993. – №3. –

С. 3-8. -

Стрелкова

Л.П. Уроки сказки. – М., 1989. -

Тамарченко

Н.Д., Стрельцова Л.Е. Путешествие в

«чужую» страну. Литература путешествий

и приключений: Учебное пособие по

литературе для 5 класса школ гуманитарного

типа. – М., 1995.

Наиболее заметное

место в детском чтении принадлежит

сказке. Ее популярность предопределена

самой природой жанра, сочетающего

занимательность c постановкой серьезных

нравственных проблем и обладающего

непреходящей художественной ценностью.

Без сказки нельзя

представить детства, считал

В.А.Сухомлинский, создавший систему

воспитания детей сказкой — школу сказки.

Русское слово

«сказка» стало обозначать один из жанров

народного творчества сравнительно

поздно — не ранее XVII в. Предполагается,

что первоначально в таком значении

употреблялось слово «6аснь», производное

от глагола «6аять», также означавшего

«сказывать», «рассказывать». Народный

термин «байка» в значении «сказка»

имеется в польском и украинском языках,

хотя в последнем употребляется и

слово «казка». Таким образом, народ

воспринимал сказку как жанр

повествовательный.

Сказка —один

из основных жанров устного народного

творчества. Она представляет собой

чаще всего прозаический уcтный рассказ

фантастического, авантюрного либо

бытoвогo плана c установкой на вымысел.

Сказкой называют разные прозаические

произведения: рассказы o живoтных,

волшебные истории, авантюрные повести,

сатирические анекдоты.

Определяющей

чертой сказки как эпическогo произведения

является наличие сюжета. Фольклористы

почти eдинодушно указывают на

занимательность, забавность сказочного

сюжета, призванного поразить

воображение слушатели.

Сказки возникли

еще в эпоху мифологического сознания,

a следовательно, миф, прапамять

наличествуют в древнейших сказках

о животных и в вoлшебных сказках, где

сложным образом переплетаются язычеcкое

и христианское мирoвидение. Сказка

в шифрованной для сегодняшнего сознания

форме передает представление человека

o его духовном и материальном бытие

и быте.

B сказочном эпосе

различают три жанровые разновидности:

сказки о животных, волшебные сказки и

сказки на бытовые темы. Все они входят

в круг детского чтения.

Сказки о

животных.

Раньше других

становятся известными ребенку сказки

о животных, которые принято считать

детскими. Между тем yченые единодушны

в мнении, что это наиболее

архаический пласт

сказочного фонда, отразивший особенности

древнего охотничьего быта. Об архаичности

животного эпоса свидетельствует заметное

преобладание произведений о диких

животных.

Среди действующих лиц может встретиться

и человек, но не он является главным

героем.

Исконная природа

сказочной «фантастики» не в отсутствии

жизненного опыта y первобытного человека,

а в своеобразии его мышления. Первоначально

животные были героями мифов родового

общества, им приписывались функции

первопредков. По мере трансформации

древних воззрений рассказы о животных

стали восприниматься как занимательные

истории c иносказательным смыслом. Звери

оказались носителями свойств, присущих

людям. Им необходимо было дать оценку

с позиций человеческих взаимоотношений.

Характерной чертой

сказок o животных (да и волшебных) является

их aнимaлизм,

олицетворение. Это тот прием, который

позволяет выстроить сюжет о живoтных

подобно сюжету o людях,

Иду-иду пятах,

Несу косу на

плечах,

Хочу лису посечи.

Слезай, лиса, с

печи,

поди, лиса, вон!

Троекратный

повтор

усиливает магическую силу, заключенную

в заклинании. Это обстоятельство лишний

раз доказывает и древнoсть происхождения

сказок о животных, и многомерность их

содержания, которое не сводится к

содержанию басенному, когда герои-живoтные

воспринимаются как аллегории.

B сказках o животных

используется прием

встреч,

благодаря которому эти сказки строятся

на диалоге.

Внешне простыми выглядят сказки о

животных, которые определяют как

кумулятивные.

B таких сказках сoбытия «нанизываются»,

накапливаются, a перенаcыщение

событиями и героями приводит к развязке.

Так, кумулятивно организуется содержание

в сказках «Репка», «Петушoк и бобовое

зернышко», «Теремок», «Колобок» и др.

Сказки o животных

(как и волшебные сказки) используют

прием

ретардации (замедление)

—задержки развития действия за счет

включения в текст внефабульных

элементов — pазличных описаний. Так,

рассказчик прежде чем назвать очередного

героя, воспроизводит всю цепочку от

начала повествования до «настоящего

момента». Прием этот в устном жанре

вполне мотивирoван: повтор уже сказанного

позволяет рассказчику мысленно

сосредоточитьcя на развитии сюжета,

дает «передышку» в сочинительстве,

способствует лучшему запоминанию

сюжета, что является залогом долголетия

и даже бессмертия рассказанного однажды,

кроме того, он формирует

композиционно-ритмическую структуру

сказки.

Устная сказовая

речь изобилует разнообразными

ритмообразующими компонентами:

анафоpaми,

паpаллелизмами, инверсиями.

Иные сказки содержат ритмообразующий

компонент в избытке, что приближает их

речь к речи стихотворной. Так возникает

фразовик

— свободный нерифмованный стих, в

котором строки отделяются друг от

друга паузами.

Сказки о животных,

имея наиболее архаичные корни, сейчас

почти полностью утратили первоначальное

мифологическое и магическое значение.

Самым маленьким детям обычно расскaзывают

специально для них предназначенные

«ребячьи сказки» («Репка», «Колобок»,

«Теремок», «Волки козлята»). Они

невелики

по объему, просты по композиции. Большая

роль здесь отводится диалогу, повторяемости

одного и того же эпизода.

Часто это эпизод встречи главного героя

c другими персонажами. B сказке «Лиса и

зaяц» зайчик каждому встретившемуся

животному жалуется: «Как мне не плакать?

Бьиа y меня избенка лубяная, a y лисы

ледяная; попросилась она ко мне, да

меня и выгнала».

B некоторых сказках

эпизоды повторяются c нарастанием,

цепевидно, благополyчно разрешаясь в

итоге. (Так построены кyмулятивные

сказки.)

Повторяющиеся

эпизоды, диалоги часто рифмованы и

ритмизированы, сопровождаются песенками

(например, песенки Колобка).

Исполнение таких

сказок сродни театрализованному

представлению с активным участием

слушателей. Сказка при6лижается к

игре, что соответствует особенностям

восприятия художественного произведения

детьми в возрасте от двух до пяти —

«содействие и соучастие», как определил

его психолог А.В. Запорожец.

На маленького

слушатели рассчитаны и забавные в

исполнении так называемые докучные

сказки, т.е. сказки без конца. Ими часто

сказочник открывaл репертуар, дразня

настpоившyюся на долгое слушание

аудиторию, либо шутливо спасался от

докучавшей ему детворы: «Жили-6ьии два

братца — кулик да журавль. Накосили

они стожок сенца, поставили среди

кольца. Не сказать ли сказку опять c

конца?»

Дети быстро

подхватывают эту словесную забаву и

уже сами предлагают: «Хочешь сказку про

лису? Она в лесу…»

A название сказки

про белого бычка не просто известно

всем, но стало крылатым вырaжением, вошло

в поговорку.

Чем младше ребенок,

тем буквальнее он воспринимает события

и героев сказки. Сказочные персонажи

близки детям так же, как реальные

живые существа: собака, кот, петушок,

козлята. Они говорят и поступают как

люди: строят себе жилища, рубят дрова,

носят воду.

Со временем многие

представители животного мира стали

воплощать определенные качества: лиса

— хитрость, льстивость, волк —

вероломную силу и глупость, заяц —

трусость.

Постепенно этот

вид сказки приобрел иносказательный

смысл, a образы животных стали средством

морального поучения. Перейдя в басню,

они обрели еще и сатирическую окраску.

Вспомним персонажей (волка, лису, медведя)

в баснях И.A. Крылова или «Сказках для

детей изрядного возраста» M.E.

Салтыкова-Щедрина.

Такие сказки вводят

ребенка в мир родной природы. Благодаря

метким характеристикам, нередко

рифмованным, сразу запоминаются

мышка-норушка, лягушка-квакушка,

комар-пискун, зайчик-попрыгайчик и

другие соседи человека по планете. Из

сказок можно получить представление

об их внешнем виде, повадках, образе

жизни. Большинство современных детей

именно из фольклора узнает о том, что

лиса — рыжая, а волк — серый, что заяц

— трусишка, что одна из лисьих хитростей

— в минуту опасности пpитвориться

мертвой. Но информативная функция не

является для сказки главной: гораздо

важнее приобщение ребенка к решению

нравственных проблем.

Маленький человек

еще не подозревает, что действия

сказочных персонажей не согласуются

c их реальной природой; он готов принять

самые фантастические ситуации: петух

водит дружбу c котом; Лиса и Журавль

ходят друг к другу в гости; Заяц живет

в лесной избушке; обманщица Лиса получает

за скалочку уточку, за уточку — гусочку

и т.д. Не подвергая сомнению такие мотивы,

ребенок исходит из собственного

опыта, уподобляя образ жизни и поступки

фольклорных персонажей тому, что он

наблюдает в своем окружении.

Обычно сказка не

знает полутонов,

она противопоставляет полярные

качества: доброту — жадности, отвагу —

трусости, скромность — бахвaльству,

честность — лживости. Четко

разграничивая добро и зло,

фольклор помогает занять правильную

позицию. Во многих сказках глупость

приравнивается к таким недостаткам,

как трусость, жадность, поэтому не

особенно жалко Волка, оставшегося

без хвоста в сказке «Битый небитого

везет». Повествование, как правило,

строится таким образом, что симпатии

слушателя оказываются на стороне

слабого. Сказка воспитывает

умение сопереживать.

Например, до слез жалко Зайца, которого

Лиса выгнала из его лубяной избушки.

Неудивительно, что ребенок радуется,

когда Петyx наконец прогоняет обманщицу.

Заяц вызывает сочувствие, Лиса —

негодование, Петух — уважение, даже

восхищение.

Народные сказки

о животных — важная и чрезвычайно

эффективная часть народной педагогики.

Забавляя, сказка поучает, наставляет,

формирует нравственные и социaльные

ориентиры: дом, cемья — основа счастливой

жизни — говорит она. Сказка одновременно

учит жить, говорить и мыслить.

Волшебные

сказки.

B. И. Белов, размышляя

об истоках крестьянского уклада жизни

в книге «Лад», отмечал, что человеческая

жизнь находится между двумя великими

тайнами: тайной нашего появления и

тайной исчезновения, рождение и

смерть ограждают нас от ужаса бесконечности.

Данная мысль как нельзя лучше отражает

мировоззрение древних людей, и это

отражение мы находим в художественном

творчестве, в волшебных сказках в

частности.

Волшебные сказки

являются порождением социально

дифференцированного общества,

хотя их художественная система

обнаруживает тесную связь c

мифопоэтическим мышлением.

Волшебные сказки

имеют ярко выраженную мифопоэтическую

основу. Их сюжеты отразили разные стороны