Сказки Мамина-Сибиряка

15 сказок

Сказки Мамина-Сибиряка — произведения, без которых уже нельзя представить жизнь многих семей. В них правдиво показана жизнь людей. Нередко автор рассказывает про птиц и животных. Герои оказываются в разных ситуациях, общаются, дружат, преодолевают свои страхи, сообща выступают против зла и несправедливости. В сказках Мамина-Сибиряк простыми словами рассказывает детям о том, как правильно поступить, помочь себе и своим друзьям, уметь вовремя остановиться в споре.

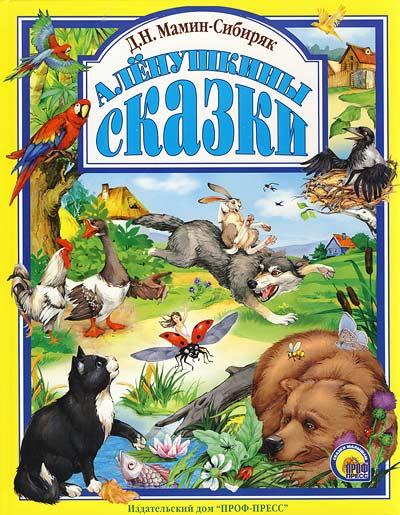

- Алёнушкины сказки

-

Серая шейка

Сказка Серая Шейка Д. Н. Мамина-Сибиряка любима с детства многими ребятами. Это удивительная история маленькой уточки. Она не сумела отправиться на юг вместе с семьей: Лиса сломала ей крыло. Серая Шейка осталась в одиночестве…

-

Приемыш

Приемыш — рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка, который стоит прочесть с детьми младшего школьного возраста. В нем рассказчик повествует о том, как дождливым летним днем забрел к знакомому рыбаку Тарасу. За это время, что повествователь…

-

-

-

Сказочка про козявочку

Мамин-Сибиряк – добрый детский писатель, а свои сказки он писал для своей болеющей дочери. Заботливый и внимательный отец знал, как интересно рассказать малышу о такой, на первый взгляд, совершенно беззаботной жизни насекомых…

-

Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке

«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке» — произведение Мамина-Сибиряка, любимое многими поколениями. В нём рассказывается о молоке и крупе. Эти продукты нередко ругались и соревновались в достоинствах. Однажды…

-

-

Умнее всех

Умнее всех — сказка Мамина-Сибиряка, которую стоит прочесть детям. В ней показана жизнь четы индюков на птичьем дворе. Индюк почитал себя умнее остальных, требовал подтверждения этого у супруги. Скромная индюшка не перечила…

-

Медведко

Медведко — сказка Мамина-Сибиряка с поучительным сюжетом. В ней рассказывается, как барину предлагают взять медвежонка. Он соглашается, думая, что это мило. Весь день Медведко развлекал хозяина, детей и гостей дома, а ночью…

-

Сказка о том, как жила-была последняя Муха

«Сказка о том, как жила-была последняя Муха» — интересная сказка Мамина-Сибиряка. В ней показана жизнь юной Мушки. Она твёрдо убеждена: любой человек рад услужить мушиному народу. Сумеет ли переубедить её опытная подруга…

-

-

Ванькины именины

Ванькины именины — сказка Мамина-Сибиряка, с которой будет полезно познакомить ваших детей. В нём показано, как мальчик Ваня устроил торжество в честь собственных именин со всеми своими игрушками. Весёлая игра и поздравления…

-

-

Сказка про славного царя Гороха

Сказка про славного царя Гороха — произведение Мамина-Сибиряка, которое увлекает детей не одно столетие. В нём показана жизнь государя Гороха с семейством. Скрывал самодержец горе: его младшая дочь была величиной с горошинку…

-

В глуши

В глуши — рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка, который может заинтересовать как юного, так и взрослого читателя. В нем показана жизнь обитателей глухой деревни Шалайки. Они жили дружно, носили общую фамилию и почти не видели…

Судниковский пункт выдачи представляет вашему вниманию книгу-юбиляр 2022 года – «Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1897).

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк не раз говорил, что «ребенок – самый лучший читатель». Для детей им написаны рассказы и сказки: «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка», «Вертел», «Богач и Еремка». У Мамина-Сибиряка было свое, продуманное отношение к детской литературе. Он считал, что книги для детей формируют разум и воспитывают чувства ребенка. Видя в детях будущее человечества, писатель выдвигал в произведениях, им адресованных, глубокие социальные проблемы, в художественных образах раскрывал правду жизни. Об «Аленушкиных сказках», которые писатель придумывал для своей маленькой дочери, он сказал: «Это моя любимая книжка – ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное».

К детской литературе Мамин-Сибиряк относился очень серьезно. Он называл детскую книжку «живой нитью», которая выводит ребенка из детской комнаты и соединяет с широким миром жизни. Обращаясь к писателям, своим современникам, Дмитрий Наркисович призывал их правдиво рассказывать детям о жизни и труде народа. Он часто говорил, что только честная и искренняя книга приносит пользу: «Детская книга – это весенний солнечный луч, который заставляет просыпаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодатную почву семян».

Родился Дмитрий Мамин 6 ноября 1852 года в Висимо-Шалтанском заводском поселке, в сорока километрах от Нижнего Тагила, в семье священника заводской церкви. Семья была культурная. Книга была в ней не прихотью и не забавой, а предметом первой необходимости. Имена Карамзина и Крылова, Аксакова, Пушкина и Гоголя, Кольцова и Некрасова, Тургенева и Гончарова были здесь близкими и дорогими и детям, и взрослым. А еще все любили природу Урала. Она вливалась в душу с детства и в течение всей жизни согревала, вдохновляла, помогала не растерять привязанность к родному краю, к Отечеству.

Прошли годы. Мамин-Сибиряк стал писателем. Он создал десятки романов и повестей, сотни рассказов. С любовью изображал в них простой народ и красоту уральской природы.

В 1890 году развёлся с первой женой, а в 1891 женился на артистке Марии Абрамовой и переехал в Санкт-Петербург. Через год Абрамова умерла при родах, оставив … дочь Алёнушку (Елену) на руках потрясённого этой смертью отца.

Елена-Аленушка родилась больным ребенком. Врачи говорили «не жилец». Но отец, друзья отца, няня-воспитательница – «тетя Оля» вытащили Аленушку с «того света». Пока Аленушка была маленькой, отец днями, часами сидел у ее кроватки. Недаром ее называли «отецкой дочерью».

Когда девочка начала понимать, отец ей стал рассказывать сказки, сначала те, что знал, потом начал сочинять свои сказки, стал их записывать, собирать.

Эти сказки создавались от случая к случаю с 1894 до 1897 года и первоначально не предназначались для опубликования — они сочинялись для тяжело больной дочери, которой трудно иногда было засыпать по ночам. В последствии кому- то из друзей пришла в голову мысль издать их.

«Аленушкины сказки» задумывались как педагогические заповеди ребенку, которому необходимо быть в жизни стойким, независимым и самоценным.

Сказки печатались в журналах «Детское чтение», «Всходы» в 1894- 1896 годах. Отдельным изданием «Аленушкины сказки» вышли в 1897 г. и после этого не однократно переиздавались. Даже сейчас его «Аленушкины сказки» ежегодно издаются, переводятся на другие языки. О них много написано, их связывают с фольклорными традициями, уменьем писателя занимательно преподнести нравственные уроки.

Галерея сказочных образов животного мира

Герои Мамина-Сибиряка те же, что и герои многих народных сказок: мохнатый неповоротливый медведь, голодный волк, трусливый заяц, хитрый воробей. Они и думают, и разговаривают между собой, как люди. Но в то же время – это настоящие животные. Медведь изображён неуклюжим и бестолковым, волк злым, воробей озорным, проворным забиякой.

Лучше представить их помогают имена и прозвища.

Вот Комарище – длинный носище – это большой, старый комар, а вот Комаришко – длинный носишко – это маленький, ещё неопытный комарик.

Оживают в его сказках и предметы. Игрушки празднуют праздник и даже затевают драку. Разговаривают растения. В сказке «Пора спать» избалованные садовые цветы гордятся своей красотой. Они похожи на богачей в дорогих платьях. Но скромные полевые цветы писателю милее. Одним своим героям Мамин-Сибиряк сочувствует, над другими подсмеивается. Он с уважением пишет о трудящемся человеке, осуждает бездельника и лентяя.

Не терпел писатель и тех, кто зазнаётся, кто думает, что всё создано только для них. В сказке «О том, как жила-была последняя Муха» рассказывается об одной глупой мухе, которая убеждена, что окна в домах сделаны для того, чтобы она могла влетать в комнаты и вылетать оттуда, что накрывают на стол и достают из шкафа варенье только для того, чтобы её угостить, что солнышко светит для неё одной. Ну конечно, так может думать только глупая, смешная муха!

Что общего в жизни рыбы и птицы? И писатель отвечает на этот вопрос сказкой «Про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». Хотя и живёт Ерш в воде, а Воробей летает по воздуху, но и рыба и птица одинаково нуждаются в пище, гоняются за лакомым куском, страдают зимой от холода, да и летом у них множество неприятностей…

Великая сила действовать всем вместе, сообща. Уж как могуч медведь, но и комары, если они объединятся, могут победить медведя («Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост»).

Воспитательная ценность сказок

Действительно, «Аленушкины сказки» являются прекрасным образцом высокого искусства для детей. Они проникнуты гуманизмом, насыщены благородными социальными и нравственными идеями.

Они поучительны, но мораль их умная, выражена не декларативно, а воплощена в системе художественных образов, простых и доступных детям.

Каждая сказка — это своеобразный урок, лишенный примитивной однозначности, модель поведения слабого существа в большом мире. Только что родившейся Козявочке поначалу кажется, сто мир прекрасен и принадлежит ей одной, но, увы, первые же встречи подвергают ее в изумление — все уже кому- то принадлежит, а козявочкам со всех сторон грозит беда. Ищи свое место в жизни. Не будь беззащитен и зависим, как желтая птичка Канарейка, но постарайся не омещаниться, как Воронушка. Помни, что даже маленькие комары способны победить медведя, знай, что храбрость «города берет», но не слишком увлекайся победой. Не суди по законам «птичьего двора». Имей ввиду, что пока двое ссорятся, третий обязательно извлечет из этого пользу. А главное — надо уметь любить жизнь.

В сказке «Ванькины именины» изобличаются стяжательство, самохвальство, драчливость, любовь к сплетням. Все это автор рисует так, что мораль оказывается близкой и понятной маленьким детям. В сказке действуют куклы, игрушки, домашние вещи.

Во многих сказках Мамина-Сибиряка наряду с глупыми, жадными и драчливыми персонажами действуют простые и умные герои. В сказке «Ванькины именины» скромнее всех ведут себя дырявый Аленушкин Башмачок и игрушечный Зайчик. Но их-то и обвиняют драчливые игрушки в развязывании ссоры. Читатель-ребенок, несомненно, будет на стороне несправедливо обиженных Зайчика и Башмачка; он многое поймет и во взаимоотношениях людей, задумается и о несправедливости. Правда, автор, учитывая ограниченность социального опыта детей, не придает своим образам той остроты, которая присуща произведениям для взрослых.

В сказках Мамина-Сибиряка нередко в условном мире животных действуют жестокие законы социальной розни и соперничества, лишь внешне выраженные в формах естественной борьбы за существование. Сказочная аналогия между жизнью людей и животных отнюдь не подменяет социальные явления биологическими. Скорей наоборот: социальное переносится на мир животных, отчего сказки пробуждали в сознании юного читателя очень важные политические ассоциации и чувства. Сказки Мамина-Сибиряка проникнуты идеей гуманности и пробуждают сочувствие к слабым, угнетенным.

Образы писателя жизненны, связаны с теми представлениями, которые уже имеет ребенок. Они типичны. Это живые индивидуальности.

С характером героев связан юмор и в других сказках Мамина-Сибиряка. Читателю становится смешно, когда Комар Комарович и его комариное войско выгоняют из болота огромного Медведя. И смешная ситуация помогает понять одну из мыслей, вложенных автором в эту сказку, мысль о победе слабых, когда они объединяются.

Сказки Мамина-Сибиряка динамичны. Каждый персонаж дается в действии. Например, Воробей Воробеич обнаруживает свое озорство, вороватость во взаимоотношениях с птицами, рыбами и трубочистом Яшей. Кот Мурка не может скрыть свое плутовство под лицемерной речью – дела его разоблачают. сказка мамин-сибиряк воспитательный

В движении показаны куклы и игрушки в сказке «Ванькины именины». Они разговаривают, веселятся, пируют, ссорятся, дерутся, мирятся. Эти полные живости картины не только заставят улыбнуться читателя.

В сказке «Умнее всех» высмеиваются спесь, тупость, зазнайство. Индюк, который считал себя аристократом среди обитателей птичьего двора, требует всеобщего признания, что он – самая умная птица.

Отличительной чертой «Аленушкиных сказок» является их лиричность, задушевность. Автор с нежностью рисует образ своей слушательницы и читательницы – маленькой Аленушки. Любовно к ней относятся цветы, насекомые, птицы. И сама она говорит: «Папа, я всех люблю.»

«Аленушкины сказки» – превосходный образец творчества для маленьких, они прочно вошли в чтение уже не одного поколения детей

Особое место в творчестве Мамина-Сибиряка для детей занимают сказки. Наиболее любимы детьми «Аленушкины сказки» (1894—1897). Название это не случайно. Писатель посвятил их своей дочери Аленушке.

Елена родилась больным ребенком (детский паралич), мать умерла через день после родов. Пока Аленушка была маленькой, отец днями, ночами сидел у ее кроватки. Когда девочка начала понимать, отец стал ей рассказывать сказки, сначала те, что знал, потом начал сочинять свои сказки, по совету друзей стал их записывать, собирать. У Аленушки была хорошая память, поэтому писателю-отцу нельзя было повторяться в сказках.

Подвиг отцовства, сказался в особо пристальном внимании к детскому миру, в создании своеобразной философии детства («Дети – будущее человечества: в них будущие возможности», а книга – это «живая нить, которая выводит из детской комнаты и соединяет с остальным миром», «детская книга – это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодатную почву семян» Детская литература для автора означала связь ребенка с взрослым миром, потому к ней он относился со всей серьезностью.

“Алёнушкины сказки”

В 1896 году “Аленушкины сказки” вышли отдельным изданием. Мамин-Сибиряк писал: “…Издание очень милое. Это моя любимая книга — ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное”.

“Аленушкины сказки” адресованы маленьким детям – это целый цикл сказок, созданных специально для детей, с поэтической присказкой и концовкой. В них весело живут и разговаривают звери, птицы, рыбы, насекомые, растения и игрушки. Например: Комар Комарович – длинный нос, Мохнатый Миша – короткий хвост, Храбрый Заяц – длинные уши – косые глаза – короткий хвост, Воробей Воробеич и Ерш Ершович. Рассказывая о веселых приключениях зверей и игрушек, автор умело соединяет увлекательное содержание с полезными сведениями, правду и вымысел. Слушая эти сказки малыши учатся наблюдать жизнь, у них развиваются чувства товарищества и дружбы, скромности и трудолюбия, ответственности за общее дело.

Цикл «Аленушкины сказки»

Присказка; “Кажется все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух. Спи Аленушка, спи отецкая дочь, – сейчас сказка начинается…

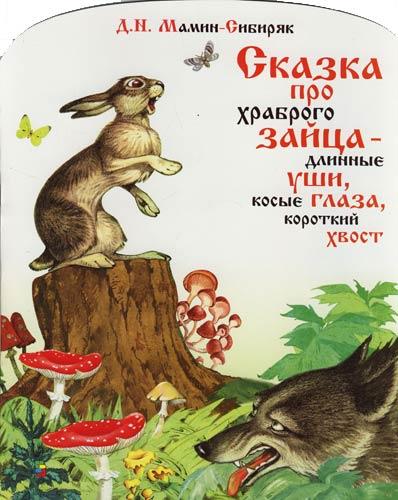

”Сказка про храброго Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост;

Начинается с хвастовства Зайца: “Никого я не боюсь! …- Вот не боюсь нисколько, и все тут!” Но трусом оказался не столько хвастунишка, сколько сам страшный Волк. “Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил. И Волк убежал…” С начала и до конца сказку пронизывает один мотив – “надоело бояться”, “надоело прятаться”. Условный мир зайцев и волков иносказательно отражает взаимоотношения слабых и сильных в мире и уязвимость тех, кто держит слабых в страхе.

Главное – поверить в себя: “С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится.

Сказка про Козявочку

Только что родившийся Козявочке поначалу кажется, что мир прекрасен и принадлежит ей одной “Как хорошо!. Какое солнышко теплое, какое небо синее, какая травка зеленая, – хорошо, хорошо!. И всё мое!. “, но, увы, первые же встречи повергают её в изумление – всё уже кому-то принадлежит, а козявочкам со всех сторон грозит беда. Ищи своё место в жизни.

Сказка про Комара Комаровича-длинный нос и про мохнатого Мишу-короткий хвост;

Комар Комарович и его комариное войско выгоняют из болота огромного Медведя. И смешная ситуация помогает понять одну из мыслей, вложенных автором в эту сказку, мысль о победе слабых, когда они объединяются.

О защите своей Родины.

Ванькины именины.

Изобличаются стяжательство, самохвальство, драчливость, любовь к сплетням.

Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу; о том, как поссорились птицы и рыбки из-за червячка да из-за украденной у трубочиста краюшки хлеба. А потом рассудила: «А я бы разделила все — и червячка, и краюшку, и никто бы не ссорился». Ребенок должен научиться преодолевать в себе эгоистические склонности,

Или пока двое ссорятся, третий обязательно извлечёт из этого пользу.

Сказка о том, как жила-была последняя Муха;

Надо уметь любить жизнь.

Сказка про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку;

Не будь беззащитен и зависим, как жёлтая птичка Канарейка, но постарайся не омещаниться, как Воронушка.

Умнее всех;

Не суди по законам «птичьего двора»: последний на нём может оказаться первым в настоящем большом мире, и на оборот

Художественное своеобразие

«Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка – это сказки, написанные специально для детей, с воспитательными и образовательными целями, поэтому художественные образы, композиция, стиль, язык доступны и понятны для ребенка.

Художественные приемы сказок тоже соответствуют особенностям восприятия маленьких детей. В основе каждой сказки лежит реальная жизнь, реальные герои, которые близки и знакомы ребенку – заяц, кот, ворона, обыкновенные рыбы, насекомые, привлекательные люди (веселый трубочист Яша, девочка Аленушка), вещи и игрушки (башмачок, ложечка, ванька-встанька, куклы). Автор нередко называет их в уменьшительно – ласкательной форме (Козявочка, Цветочек, Червячок) или дает смешные клички (Комар Комарович – длинный нос, мохнатый Миша-короткий хвост). Чтобы заинтересовать ребенка Мамин Сибиряк умело сочетает реальную действительность и фантастику. Кукла и игрушки в сказке «Ванькины именины» выглядят совершенно обычно: у куклы Ани немного попорчен носик, у Кати недостает одной руки, «сильно подержанный Клоун» ковыляющий на одной ноге, у Аленушкина Башмачка дырка на носке. Но все эти знакомые ребенку предметы преображаются: начинают двигаться, разговаривать, дерутся, мирятся. Ребенок воспринимает их как живые существа (олицетворение- одухотворение неодушевленного мира).

Мамин-Сибиряк использует в «Аленушкиных сказках» аллегорию и антропоморфизм. «Заяц трусоват, Кот плутует, Воробей озорничает». В то же время животные разговаривают, действуют подобно людям, но говорящее животное или вещь не теряет своих реальных, привычных черт. Например, Воробей драчлив и задорен. Кот любит молочко, а Метелочка и на пиру говорит: «Ничего, я и в уголке постою…»

В основе каждой сказки Мамина-Сибиряка лежит мораль. Но это мораль понятная детям, не нравоучение, а мораль, которая учит быть человеком, дает детям представление о законах человеческого бытия.

Комар Комарович и его комариное войско выгоняют из болота огромного Медведя. И смешная ситуация помогает понять одну из мыслей, вложенных автором в эту сказку, мысль о победе слабых, когда они объединяются.

Качества, которые развивают сказки Мамина-Сибиряка

– Скромность;

– Трудолюбие;

– Чувство юмора;

– Ответственность за общее дело;

– Бескорыстная крепкая дружба.

Дети любят движение, и сказки Мамина-Сибиряка динамичны.

В движении показаны куклы и игрушки в сказке «Ванькины именины». Они разговаривают, веселятся, пируют, ссорятся, дерутся, мирятся.

Каждый персонаж дается в действии. Например, Воробей Воробеич обнаруживает свое озорство, вороватость во взаимоотношениях с птицами, рыбами и трубочистом Яшей. Кот Мурка не может скрыть свое плутовство под лицемерной речью — дела его разоблачают.

Отличительной чертой «Аленушкиных сказок» является их лиричность, задушевность и колыбельную интонацию: “Баю-баю-баю… один глазок у Аленушки спит, другой – смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое – слушает. Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки”. Любовно к ней относятся цветы, насекомые, птицы. И сама она говорит: «Папа, я всех люблю…»

Цикл можно назвать сказками жизни, так как задумывались они как педагогические заповеди ребёнку, которому необходимо быть в жизни стойким, независимым и самоценным. Каждая сказка – это своеобразный урок, помогающий маленькому человеку подготовиться к взрослой жизни. Аленушкины сказки и сегодня достойно выполняют благородную миссию воспитания подрастающего поколения

Анализ сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка Сказка про Комара Комаровича-длинный нос и про мохнатого Мишу-короткий хвост из «Аленушкиных сказок».

«Сказка про Комара Комаровича-длинный нос и про мохнатого Мишу-короткий хвост» – это авторская литературная сказка, написанная специально для детей Д.Н. Маминым-Сибиряком.

В «сказке про Комара Комаровича-длинный нос и про мохнатого Мишу-короткий хвост» говориться о том, как «Комар- Комарович» с «братцами комарами» выгнали медведя Мишу из своего – болота.

В сказке заложена мысль о том, нужно защищать свой дом, что слабые, «маленькие» могут победить врага, если объединяться вместе.

Главные герои сказки Комар – Комарович и медведь Миша.

Медведь пришел на болото и лег спать в камышах, где прятались от жары комары. Задавив и проглотив не одну сотню комаров.

Медведь большой, «мохнатый», грубый – зарычал на комара «Да, что тебе нужно негодная тварь?», сильный « сколько он деревьев вырвал, сколько он камней выворотил», злой «выворотил вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров», упрямый, ленивый. «Я не уйду! Закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. Я вас всех передавлю…»

Комар Комарович-храбрый, бесстрашный, уверенный в себе. Один бросил вызов медведю «эй уходи по добру по здорову, дядя», и даже не заметил, что медведь лишь перевернулся на другой бок «Ловко я напугал Мишу, в другой раз не придет…» Надо отстаивать болото и Комар Комарович собирает войско «А прилетели со мной и дедушка … и младший брат, комаришко – длинный носишко! Уходи дядя…» Комары сплотились и предоставили Мише массу неприятностей.

Обессиливший от борьбы с комарами Миша, вскарабкался от назойливых насекомых на дерево, и упав, так и не признал свое поражение. «Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?..» «Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно…» Он убежал, как будто сделав одолжение.

Маленькие, слабые комары, объединившись одержали победу над большим медведем, отстояв свою территорию.

В сказке использованы такие художественные приемы, как гиперболизм- Мамин Сибиряк увеличивает значимость комара называя его Комар Комарович – длинный нос, и уменьшает огромного медведя, называя его Миша, короткий хвост. Анимизм, Животные разговаривают, думают, переживают-«Засмеялись комары», «Рассердился окончательно Миша..» , лягушка присела на задние лапки и говорит: «Охота вам, Михайло Иваныч…»

Антропоморфизм. «вскарабкался, как акробат…», «благоразумная старушка комариха..», «дядя Миша…»

Эта сказка учит детей любить свой дом, бороться с за него. Показывает детям, что вместе, объединившись и слабые – это сила.

Д.Н. Мамин-Сибиряк: трагедия жизни главного уральского писателя

Д.Н. Мамин-Сибиряк – выдающийся уральский писатель, искренне любивший наш край и оставивший множество очерков, рассказов, романов об Урале. О трагической судьбе писателя и его наследии вы узнаете из этой статьи.

Будущий писатель родился 25 октября (6 ноября по новому стилю) 1852 года на Висимо-Шайтанском заводе. В наши дни это посёлок Висим в 40 километрах от Нижнего Тагила (Свердловская область). Настоящая фамилия писателя – Мамин. Вторую часть фамилии он присвоил себе по литературному псевдониму – Сибиряк.

Отец – Наркис Матвеевич Мамин – служил священником в церкви Висимо-Шайтанского завода. Он отличался высокими моральными и нравственными принципами, занимался просвещением народа, безвозмездно вел занятия в школе.

В своих воспоминаниях Д.Н. Мамин-Сибиряк писал:

«Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца, сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного».

Мать писателя, Анна Семеновна, родилась в семье сельского дьякона, жившего в Горном Щите. Рано потеряла свою мать, воспитывалась отцом и бабушкой.

«Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец, — на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не видал ни отца, ни матери», — вспоминал Дмитрий Наркисович.

В семье Маминых было четверо детей:

- Николай (1850 г.р.),

- Дмитрий (1852),

- Владимир (1863),

- Елизавета (1866).

В свободное время в семье много читали, поэтому возникший у Дмитрия интерес к литературе неудивителен.

В наши дни в доме в Висиме, где родился и вырос Д.Н. Мамин-Сибиряк, расположен литературно-мемориальный музей писателя. Не упустите возможность там побывать! Посещая Висим, понимаешь, откуда у писателя возникла любовь к уральской природе – места вокруг очень живописные. Одни Весёлые горы чего стоят! Более красиво об Урале и нашей природе, чем Мамин-Сибиряк, пожалуй, никто не писал.

Осенью 1866 года Дмитрий поступил в бурсу – Екатеринбургское духовное училище. Позже, в автобиографических очерках, он описал все ужасы этого церковного заведения, ломавшего судьбы людей.

«Все новички проходят через строй горьких и тяжелых испытаний, но alma mater возвела их в настоящую систему, которая установилась, как выражаются старинные учебники истории, с незапамятных времен. Отдельные лица теряли всякое значение сами по себе, а действовала именно система, безжалостная, всеподавляющая, обезличивающая и неистребимая, как скрытая болезнь».

В конце августа 1868 года Дмитрий отправился по реке Чусовой в город Пермь. В сентябре Мамин поступил в Пермскую духовную семинарию.

Стоит заметить, что на Чусовой он неоднократно бывал и позже, в том числе добираясь по ней в Пермь. Известно, что Мамин путешествовал по Чусовой в 1868, 1869, 1870 годах, а также несколько раз с 1878 по 1882 годы. Эта уральская река значительно отразилась в его творчестве, присутствует во многих произведениях. Так сложилось, что его первым напечатанным произведением стал рассказ «В камнях», вышедший в 1882 году и подписанный как Д. Сибиряк. Таким образом, Чусовая пробила путь писателя в большую литературу.

В июле 1872 года Дмитрий ушел из семинарии, так и не закончив ее. Он решил отправиться в Петербург и поступить на ветеринарное отделение в Медико-хирургическую академию. За учебу приходилось платить, денег не хватало. По этой причине он не мог себе позволить даже поездки домой. Мамин подрабатывал репортером в газетах, начал заниматься литературой. О том непростом периоде становления можно почитать в автобиографической повести «Черты из жизни Пепко».

В 1876 году Мамина оставили на третьем курсе из-за несдачи экзаменов. В том же году он покинул академию и поступил на юридическое отделение в Санкт-Петербургский университет.

Летом 1876 года в журнале «Сын Отечества» вышли рассказы Мамина «В горах», «Не задалось», а также роман «В водовороте страстей». Он рассчитывал на значительный обещанный гонорар, которого хватило бы на оплату учебы, однако издатель обманул начинающего писателя. Денег вновь не хватало, а ректор отказывался идти навстречу Мамину и освобождать от оплаты.

В начале лета 1877 года у Дмитрия обострилась болезнь легких. Он оставил учебу (за свою жизнь он так и не получил образования) и отправился поправлять здоровье к родным на Урал. Семья годом ранее переехала из Висимо-Шайтанского завода в Нижнюю Салду. Живя в Салде, Мамин работал над «Уральскими рассказами» и романом «Семья Бахаревых». Позже он написал повесть «Сестры», посвященную Нижней Салде.

Живя в Нижней Салде, Дмитрий подрабатывал репетиторством. Так он познакомился с Марией Якимовной Алексеевой (в девичестве Колногорова), обучая трех ее детей.

Несмотря на то, что Мария Якимовна была на 6 лет старше Дмитрия и состояла замужем, между ними возникли близкие чувства. Мария Якимовна решила вместе с детьми уйти от жестокого мужа. Стоит заметить, что разводы в дореволюционной России фактически были невозможны. Поступок осуждало и общество, и близкие люди.

В январе 1878 года в семье Маминых случилась трагедия. Наркис Матвеевич после выезда на требу в отдаленный район простудился и тяжело заболел. Через 10 дней (24 января) в возрасте 50 лет он умер. Позже этой трагедии писатель посвятил рассказ «Последняя треба». Могила Н.М. Мамина не сохранилась.

После смерти главного кормильца семьи тяготы по обеспечению родных легли на Дмитрия. Он принялся искать работу, но безуспешно. В марте 1878 года Дмитрий Наркисович и Мария Якимовна переехали в город Екатеринбург. Здесь он зарабатывал репетиторством, сотрудничал с газетами. В Екатеринбурге Мамин закончил роман «Семья Бахаревых», который посвятил Марии Якимовне.

В августе 1878 года вместе с детьми переехала в Екатеринбург и мать писателя – Анна Семеновна Мамина. Жить вместе с Алексеевой Анна Семеновна не могла из-за невенчанного брака, она была категорически против этого.

С 1879 года Мамин жил с Марией Якимовной на улице Колобовской (ныне улица Толмачёва, здесь размещается музей «Литературная жизнь Урала XIX века»). Гражданская жена всячески помогала ему в творчестве, вносила правки в произведения, давала советы.

В том же году возник так называемый «маминский кружок». В дом Алексеевой по ул. Колобовской приходили талантливые люди города: Н.Ф. Магницкий, Н.В. Казанцев, И.Н. Климшин, М.К. Кетов, А.А. Фолькман. Они делились творческими успехами, играли, обсуждали новости.

В конце августа 1881 года Мамин и Алексеева отправились в Москву. Мамин хотел поступить на филологический факультет МГУ, а Алексеева – на высшие женские курсы профессора Герье. Также они хотели заняться продвижением произведений Мамина. Но все оказалось не так просто: поступить учиться не удалось, зарабатывать было еще сложнее, не получилось и пробиться к литературе. В конце мая 1882 года Мамин и Алексеева вернулись в Екатеринбург.

В Екатеринбурге Мамин-Сибиряк работал над романом «Приваловские миллионы», неоднократно его дорабатывая и меняя названия. Отправлял роман в редакции разных изданий, но его не печатали. Роман увидел свет только в 1883 году. Работа над романом заняла 10 лет. Он считается самым «екатеринбургским» произведением писателя.

В 1882 году впервые появилась его подпись – «Сибиряк». В 1883 году вышел очерк «Золотуха», который был благосклонно принят критикой. Его оценил даже сам Салтыков-Щедрин – редактор «Отечественных записок». Очерк «Золотуха» положил начало «Уральским рассказам» — самому известному и признанному литературному циклу Мамина-Сибиряка. Он и сам называл «Уральские рассказы» лучшим из того, что написал.

Следующий, 1884 год оказался удачен в творческом плане. Был напечатан роман «Горное гнездо» и другие произведения. В марте 1885 года на гонорар от публикации романов «Горное гнездо» и «Приваловские миллионы» (правда, заняв еще 500 рублей) Мамин-Сибиряк купил для семьи дом по улице Соборной (ныне улица Пушкина). В этом доме семья Маминых-Удинцевых прожила более 30 лет. Мать писателя жила здесь до самой смерти в 1910 году. Здесь же жили брат писателя Николай и сестра Елизавета с мужем Дмитрием Аристарховичем Удинцевым. В 1946 году в доме был открыт литературный музей им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

К Мамину пришел успех. В августе 1885 года вместе с Марией Якимовной он вновь отправился в Москву. В 1887 году была поставлена первая пьеса Мамина-Сибиряка – «Золотопромышленники».

21 октября 1884 года Д.Н. Мамин-Сибиряк был избран действительным членом Уральского общества любителей естествознания. Он был человеком широких интересов. Проявил себя как этнограф, краевед, коллекционер, археолог.

В начале 1888 года Мамину поступило предложение от профессора Анучина стать членом археологического общества. Получив открытый лист, он проводил раскопки на озере Карасьем и расположенном там Разбойничьем острове. В отчете о раскопках писал:

«Мы копали и сами нашли несколько стрел (кремневые, нешлифованные), долото из зеленой яшмы (по длинному краю обито) и массу черепков с оригинальным орнаментом. Эти вещи поступят в Уральское Общество, я себе оставил только образцы… Потом ездил на Палкину, 12 верст от Екатеринбурга, и там достал коллекцию черепков с оригинальным орнаментом, а каменных вещей не оказалось – нужно самим копать. Слышал, что на одном озере стоит 8 нетронутых курганов, которые и раскопаем, как только получу от Вас открытый лист на раскопки».

В 1888 году Мамин совершил несколько больших поездок по Уралу: в Касли, Башкирию, Пермь, Чердынь и т.д. Ездил и на курорт Курьи на реке Пышме, где проводил в том числе археологические раскопки.

В конце 1880-х годов Дмитрий Наркисович хотел заняться добычей золота, намеревался взять в аренду золотоносные земли у башкир, но не задалось. Ездил Мамин и в Зауралье. Посещал селение Заводоуспенское Тюменского уезда. Неоднократно бывал в Ирбите. Останавливался там обычно в газете «Биржевая», которая принадлежала председателю земской управы Дмитрию Аристарховичу Удинцеву. В 1890 году Дмитрий Удинцев женился на Елизавете Маминой. Он был человеком передовых взглядов, служил мировым судьей, председателем нескольких уездных земских управ, в том числе Ирбитской и Чердынской. В Чердыни в 1899 году Удинцев основал краеведческий музей.

В 1890 году Мамин-Сибиряк побывал в районе Далматовского монастыря, в Шадринске, проехал по долине реки Исети. Шадринск и происходившие здесь события он описал в романе «Хлеб», а Далматовский монастырь, Каменский завод и реку Исеть – в повести «Охонины брови».

В 1888 году Мамин начал писать роман «Три конца». Работая над ним, летом 1890 года в последний раз посетил Висим.

С 1888 по 1891 годы Мамин состоял гласным (т.е. депутатом) Екатеринбургской городской думы.

В начале сентября 1890 года, Дмитрий Наркисович встретился с приехавшей в Екатеринбург с гастролями актрисой Марией Морицевной Абрамовой. Он помнил ее по мимолетному знакомству в Москве. Позже он описал эту встречу, изменившую жизнь, в работе «Мария Морицовна Абрамова» (Дневник артиста, 1892, № 4):

«Она мне не показалась красавицей, а затем в ней не было ничего такого, что присвоено по штату даже маленьким знаменитостям: не ломается, не представляет из себя ничего, а просто такая, какая есть в действительности. Есть такие особенные люди, которые при первой встрече производят такое впечатление, как будто знаешь их хорошо и давно…».

Мария Морицевна, отправляясь в Екатеринбург, сообщила об этом Владимиру Галактионовичу Короленко. Он попросил ее взять с собой его портрет и письмо, чтобы передать Мамину. Абрамова согласилась.

Мария Морицевна родилась в 1865 году в Перми. Ее отец – Мориц Гейнрих Ротони был венгром по национальности. Участвовал в восстания мадьяров в 1848 году, был ранен и оказался в России. Сначала жил в Оренбурге, женился на сибирячке, переменив фамилию на Гейнрих. Переехав позже в Пермь, открыл собственное фотоателье. В его семье было 12 детей. В 1880 году Мария познакомилась с писателем В.Г. Короленко, которого сослали в Пермь. Однажды, сбежав из дома, Мария уехала из Перми и вышла замуж за актера Абрамова, с которым вскоре развелась. Она много ездила по провинциальным городам, выступая в театрах. Со временем перебралась в Москву.

В 1890 году Мария Морицевна подписала договор с антрепренером Петром Медведевым, оказавшись в итоге на гастролях в Екатеринбурге…

Абрамова и Мамин полюбили друг друга. Он ходил на все спектакли Абрамовой, был не в силах скрыть свое отношение к актрисе. Мария Якимовна тяжело переживала разрыв…

8 марта 1891 года Мамин и Абрамова уехали из Екатеринбурга и сняли квартиру в Петербурге.

Интересно, что вскоре после приезда Мамин-Сибиряк познакомился с художником Репиным. 17 апреля он писал матери:

«…Из лиц познакомился со следующими: Альбов, Потапенко, Луговой, Эмиль Пуп (псевдоним П.А. Сергеенко), Григ, Градовский, Нотович, поэт Минский, Фруг, художник Репин. Интереснее всего мое знакомство с Репиным; у него я был в мастерской, и он рисовал с меня для своей будущей картины «Запорожцы» и целых два часа: ему нужно было позаимствовать мои глаза для одного, а для другого – веко глаз и для третьего запорожца поправить нос. Опишу как-нибудь этот любопытный сеанс подробнее».

Имеется в виду картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

К осени 1891 года Мамин-Сибиряк снял квартиру по адресу Саперный переулок, 8. В наши дни на этом доме можно увидеть мемориальную табличку, посвященную писателю (единственную в Петербурге). Здесь он работал над большими романами «Хлеб» и «Золото».

Эти месяцы, проведенные вместе с Марией Морицевной, были самым счастливым периодом в жизни Мамина-Сибиряка. Вскоре выяснилось, что Мария Морицевна ждала от Мамина ребенка. Однако вместо радости у нее было тяжелое предчувствие, она часто заводила разговор о смерти. Роды оказались очень трудными и продолжались 65 часов. 21 марта 1892 года Мария Морицевна родила дочь. Увидев ребенка, она обратилась к мужу: «Митя, посмотри на нашу девочку…». Это были последние ее осознанные слова… На следующий день Абрамова умерла. Дмитрий Наркисович оказался один с ребенком, разбитый горем.

Ухаживать за девочкой помогали друзья Мамина – Александра Аркадьевна Давыдова и Николай Константинович Михайловский. Ребенок родился слабым и больным, с родовой травмой. Девочку назвали Еленой (Мамин называл ее Аленой, Аленушкой). В семье Давыдовой за Еленой ухаживала одна из лучших гувернанток Петербурга – Ольга Францевна Гувале. После смерти Марии Морицевны осталась одна и ее младшая сестра Лиза, которая также оказалась у Давыдовой. Мамин-Сибиряк всячески помогал Лизе, пока та не выросла. В будущем она вышла замуж за писателя А.И. Куприна.

С появлением дочери Мамин-Сибиряк стал писать произведения для детей, в которые вложил всю свою любовь к ребенку. Детские рассказы стали классикой. Они многократно переиздавались еще при его жизни. В последние годы писатель жил главным образом за счет издания детской литературы. В 1897 году вышли отдельным изданием «Аленушкины сказки».

«Это моя любимая книжка – ее писала сама любовь и поэтому она переживет все остальное», — говорил Мамин-Сибиряк.

Вышедший в 1894 году роман «Хлеб» завершил «большие» произведения Мамина-Сибиряка.

Мамин жил то на даче Давыдовой в Павловске, то снимал жилье в Петербурге (квартиру в Саперном переулке он оставил, поскольку там все напоминало о жене), затем переехал в Царское Село, периодически возвращаясь в Петербург.

Писатели М. Горький, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов и И. А. Бунин. Ялта, 1902 г.

Д.Н. Мамин-Сибиряк с А.П. Чеховым. 1890-е гг.

Д.Н. Мамин-Сибиряк с А.К. Денисовым-Уральским на пикнике. 1900-е гг.

Ольга Францевна Гувале из гувернантки, ухаживавшей за Аленушкой, постепенно стала членом семьи. Она выстраивала порядок в доме на свой лад. Мамин, так и не оправившийся от потери Абрамовой, не сопротивлялся и просто «плыл по течению». В 1900 году состоялась свадьба Дмитрия Наркисовича и Ольги Францевны.

Мамину не хватало родных, скучал он и по Уралу, но не мог никуда поехать из-за болезни дочери. Лишь летом 1903 года Мамин, оставив дочь с Ольгой Францевной, совершил поездку в Екатеринбург, последний раз побывав на Урале.

21 марта 1910 года умерла мать писателя – Анна Семеновна. Ей было 79 лет. Ее похоронили рядом с ее сыном Володей на кладбище Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. В советское время кладбище уничтожили, могила не сохранилась.

В последние годы жизни Мамин часто болел. Его последним адресом стала улица Верейская, д. 3 в Петербурге.

4 августа 1911 года Дмитрий Наркисович перенес кровоизлияние в мозг, что привело к параличу руки и ноги. Внешне он сильно изменился. Летом 1912 года Мамин заболел плевритом. Друзья-писатели надеялись на выздоровление и обсуждали празднование 40-летия литературной деятельности Мамина-Сибиряка.

Литературный критик Измайлов позже писал:

«Так создалась мысль о чествовании, которое потом прозвучало печальным сарказмом над писателем, так мало вкусившим меда славы при жизни и увидевшим почет тогда, когда мозг его уже не осмысливал зрительных впечатлений».

Поздравление от московского литературного кружка «Среда» подписали 39 участников, в том числе Николай Телешов, Иван Бунин, Владимир Гиляровский и другие. Отправил приветствие и Максим Горький с острова Капри, а также многие другие люди. Пришло множество телеграмм.

Когда 26 октября 1912 года члены юбилейного комитета пришли с поздравлениями, выяснилось, что Мамин совсем ослаб и уже не понимал, что вокруг происходит. В ночь на 2 ноября 1912 года Мамин-Сибиряк умер. 4 ноября его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры рядом с захоронением Марии Морицевны Абрамовой.

Аленушка осталась с Ольгой Францевной. После смерти отца она прожила менее двух лет. Умерла от скоротечной чахотки в возрасте 22 лет. В завещании написала:

«…недвижимое имение, состоящее из дома с землею и пристройками в городе Екатеринбурге по Пушкинской улице № 27 завещаю городу Екатеринбургу. Настоятельно прошу устроить в этом городе и по возможности в завещанном доме музей Мамина-Сибиряка».

Ольга Францевна во время Гражданской войны жила на Кавказе, позже вернулась в Петербург. Умерла в 1934 году, была похоронена в Лютеранской части Волковского кладбища.

Дочь писателя Елена Мамина

Могилу Мамина-Сибиряка можно увидеть на литераторских подмостках Волковского кладбища. Автор гранитного памятника, установленного в 1915 году, — известный скульптор Илья Гинцбург. На основании памятника приведена цитата Мамина: «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее счастье». Прах писателя, его дочери и Марии Морицевны Абрамовой был перенесен сюда из Лавры в 1956 году в связи со строительством там моста.

Прямых потомков у Мамина-Сибиряка не осталось. Вся его жизнь была полна трагизма. Настоящее признание к писателю пришло лишь после смерти…

P.S. В 2017 году в издательстве «Сократ» вышла книга Натальи Паэгле «Дмитрий Мамин-Сибиряк» — лучшее, что издавалось про этого великого человека. Всем рекомендую! Ну а произведения самого Д.Н. Мамина-Сибиряка должен прочесть каждый уралец.

Павел Распопов

Использованная литература:

Википедия

Паэгле Н.М. Дмитрий Мамин-Сибиряк. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2017.

Читайте также:

- Род Маминых. Пермский некрополь

- Д. Н. Мамин-Сибиряк. По Зауралью (путевые заметки)

- Д.Н. Мамин-Сибиряк. Горой. Из летних скитаний по Уралу

- Д.Н. Мамин-Сибиряк. Мёртвое озеро (Очерк про Увильды, 1892 г.)

- Д.Н. Мамин-Сибиряк. От Зауралья до Волги. Путевые картинки

- «Строгановский Урал» на страницах очерков Д.Н. Мамина-Сибиряка

- О том, как Висимский заповедник чуть не стал «Маминским»

Отец Мамина хотел, чтобы он в будущем пошел по стопам родителей и был служителем церкви. Поэтому в 1866 году родители отдали мальчика получать духовное образование в Екатеринбургское духовное училище, где он проучился до 1868 года, а затем продолжил учебу в Пермской духовной семинарии. В эти годы он участвует в кружке передовых семинаристов, испытывает воздействие идей Чернышевского, Добролюбова, Герцена. К пребыванию здесь относятся его первые творческие попытки.

После семинарии Дмитрий Мамин весной 1871 года перебрался в Санкт-Петербург и поступил в медико-хирургическую академию на ветеринарное отделение, а затем переводится на медицинское.

В 1874 году Мамин сдал экзамены в Петербургский университет. Около двух лет он проучился на естественном факультете.

В 1876 году он перешел на юридический факультет университета, но так и не закончил там даже курса. Мамин был вынужден оставить учебу из-за материальных трудностей и резкого ухудшения здоровья. У юноши начал развиваться туберкулез. К счастью, молодой организм смог побороть тяжелую болезнь.

В студенческие годы Мамин занялся написанием небольших репортажей и рассказов в газеты. Первые мелкие рассказы Мамина-Сибиряка появились в печати в 1872 году.

Свои студенческие годы, первые непростые шаги в литературе наряду с острой материальной нуждой Мамин хорошо описал в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко», ставшим не только одним из лучших, ярких произведений писателя, но и отлично показавшим его мировоззрение, взгляды и идеи.

Летом 1877 года Мамин-Сибиряк вернулся к родителям на Урал. В следующем году умер его отец. Вся тяжесть забот о семье легла на Дмитрия Мамина. Для того чтобы дать образование братьям и сестре, а также суметь заработать, семья решила переехать в Екатеринбург. Здесь началась новая жизнь начинающего писателя.

Вскоре он женился на Марии Алексеевой, которая стала ему еще и хорошим советчиком по литературным вопросам.

В эти годы он совершает много поездок по всему Уралу, изучает литературу по истории, экономике, этнографии Урала, погружается в народную жизнь, общается с людьми, имеющими огромный жизненный опыт.

Два продолжительных выезда в столицу (1881-82, 1885-86) упрочили литературные связи писателя: он знакомится с Короленко, Златовратским, Гольцевым и др. В эти годы пишет и печатает много небольших рассказов, очерков.

В 1881-1882 гг. появляется серия путевых очерков «От Урала до Москвы», опубликованных в московской газете «Русские ведомости». Затем его уральские рассказы и очерки появляются в изданиях «Устои», «Дело», «Вестник Европы», «Русская Мысль», «Отечественные Записки».

Некоторые из произведений этого времени были подписаны псевдонимом «Д.Сибиряк». Присоединив к своему имени псевдоним, писатель быстро приобрел популярность, и подпись Мамин-Сибиряк осталась за ним навсегда.

В этих творениях писателя начинают прослеживаться характерные для Мамина-Сибиряка творческие мотивы: шикарное описание грандиозной уральской природы (не подвластное никаким другим писателям), показывание ее воздействия на жизнь, человеческий трагизм. В произведениях Мамина-Сибиряка сюжет и природа неразделимы, взаимосвязаны.

В 1883 году на страницах журнала «Дело» появляется первый роман Мамина-Сибиряка — «Приваловские миллионы». Он работал над ним целых десять (!) лет. Роман имел большой успех.

В 1884 году в «Отечественных записках» выходит уже его второй роман — «Горное гнездо», закрепивший за Маминым-Сибиряком славу писателя-реалиста.

Через год после переезда Абрамова умирает из-за тяжелых родов, оставив больную дочь Аленушку на руках отца. Смерть жены, которую он сильно любил, до глубины души потрясла Мамина-Сибиряка. Он очень сильно страдает, не находит себе места. Писатель впал в глубокую депрессию, о чем свидетельствуют его письма на родину.

Но все же он находит в себе силы жить дальше. Он поставил себе цель вырастить тяжело больную дочь Аленушку. Всю свою жизнь он теперь посвящает ей.

Мамин-Сибиряк начинает снова много писать, в том числе для детей. Так он написал для своей дочери «Аленушкины сказки» (1894-96), которые получили большую популярность. «Аленушкины сказки» полны оптимизма, светлой веры в добро. «Аленушкины сказки» навсегда вошли в детскую классику.

В 1895 году писатель издает роман «Хлеб», а также двухтомный сборник «Уральские рассказы».

Последние крупные произведения писателя — романы «Черты из жизни Пепко»(1894), «Падающие звезды» (1899) и рассказ «Мумма» (1907).

«Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью. Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где жизнь и настоящее счастье!» , говорит Мамин в «Чертах из жизни Пепко». Ему хочется жить за всех, чтобы все испытать и все перечувствовать.

В возрасте 60 лет 2 ноября (15 ноября н.с.) 1912 года Дмитрий Ниркисович Мамин-Сибиряк скончался в Петербурге.

В 2002 году, к 150-летнему юбилею писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, на Урале учреждена премия его имени. Премия присуждается ежегодно в день рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка — 6 ноября

В конкурсе могут принимать участие авторы, чьи работы продолжают литературные традиции классической русской прозы и поэзии, а также связаны с Уралом. Помимо золотой медали с изображением Мамина-Сибиряка, каждый лауреат получает 1 тысячу долларов. Председателем жюри премии является уральский писатель Владислав Крапивин.

Интересно? Расскажи друзьям!