Общая характеристика

При подготовке доклада или сообщения по теме необходимо начать с основных черт, которые присущи сатире русского писателя. Кратко проблематику сказок Салтыкова-Щедрина можно обозначить следующими моментами:

- Тема власти, неуважения человеческой личности.

- Глупость, не знающая границ, но в высшей степени самоуверенности.

- Недостатки просветительской деятельности наделенных властью.

- Раболепие и страх, воплощением которого является премудрый пескарь, герой одноименного произведения.

В цикл входит 32 небольших по объему текста, в каждом из которых человеческие пороки высмеиваются емко, остроумно, но очень выразительно.

Своеобразие произведений сатирика состоит в том, что герои, типичные представители своего времени, изображены в облике животных. Но за медведем, орлом-меценатом, подводными жителями без труда угадываются черты современников Михаила Евграфовича. Народ, обездоленный, униженный, но работящий и добродушный, выведен им на страницах в облике коняги из одноименной сказки.

Автор не может не восхищаться уникальным потенциалом русского крестьянства, но осуждает его покорность и страх перед теми, кто находится выше по сословной лестнице. Особенно наглядно эта тематика звучит в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Остроумие и оригинальные находки

Сказки Салтыкова-Щедрина стали апогеем его сатирического прошлого, его итогом. Эти тексты представляют собой особый пласт юмористической литературы, отличный от произведений европейской и русской сатирических традиций. Можно выделить следующие уникальные черты, настоящие новшества классика:

- Гармоничное переплетение реальности и фантастических мотивов.

- Активное использование таких литературных приемов, как гипербола, гротеск, ирония на фоне фольклорных традиций.

- Герои лишены индивидуальных черт, это своеобразные маски, символы. Конечно, обобщенные образы были присущи и другим писателям, но только Щедрин замаскировал человеческие пороки в образах животных, следуя за традициями Эзопа и Крылова, великих баснописцев.

Раскрывая важнейшие темы, писатель отказывается от традиционного морализаторства, он дает читателю возможность самостоятельно сделать выводы. Задача автора — лишь в гротескной форме представить каждый порок, высмеять его, показать абсурдность ситуации. А отнюдь не читать проповеди.

Злободневные вопросы

Чтобы написать хорошее сочинение «Салтыков-Щедрин и его творчество», важно рассмотреть, какие же важнейшие вопросы были освещены в сказках. Так, «Медведь на воеводстве» — это емкая аллегория самодержавия, которое падает в результате бунта. Под образами медведей, пришедших к власти, автор показывает русских монархов. Каждый из Топтыгиных стремился к обогащению, не думал о вверенных им подданных, не стремился улучшить жизнь в лесу.

«Дикий помещик» — произведение, посвященное взаимоотношениям народа и барина. Помещик, привыкший, что все за него делают крестьяне, стал совершенно беззащитным и неприспособленным к жизни. Со временем он настолько отупел, что, возненавидев «крестьянский запах», возжелал, чтобы все мужики исчезли. Этому герою и в голову не пришло, что он полностью зависим от своих крепостных. В гротескной жестокой форме писатели выводит перед читателем образ глупого, ленивого, но очень избалованного барина.

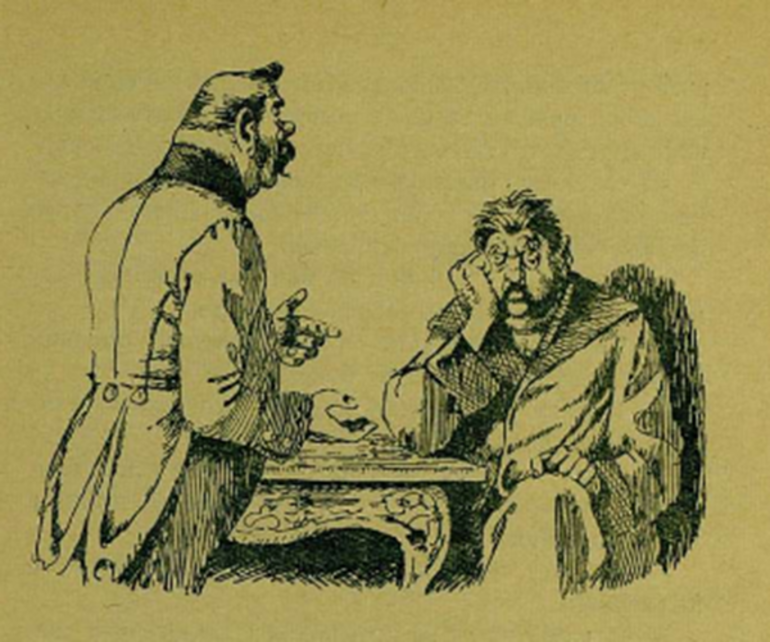

Аналогичная тематика оживает на страницах «Повести» о генералах и мужике. Но здесь автор смеется не только над генералами — напыщенными, важными, но совершенно бесполезными. Со слезами на глазах Щедрин рисует и образ русского крестьянина, находчивого, сообразительного, работящего. Но вынужденного терпеть унижения, готового подчиняться, неспособного сбросить с себя узы рабства.

Таковы основные вопросы, которые важно отразить в сочинении на тему «Салтыков-Щедрин и его сказочное творчество».

Тематическая специфика

Еще более детально разобраться в том, какие именно темы поднимал сатирик, поможет таблица. В ней указаны основные тексты и рассмотренные в них аспекты.

| Примеры сказок | Основные вопросы | Кратко о художественных особенностях |

| Медведь на воеводстве, Орел-меценат | Высмеивание царской власти, невежества и откровенной глупости министров, дворянства и прочих лиц, приближенных к трону. | Активно используется едкая сатира, сарказм. Писатель не скрывает свой гнев. |

| Орел-меценат | Осмеяние деятельности монарха на почве просвещения | Используются образы птиц, каждая из которых воплощает определенные черты, при этом вполне реалистичны. Например, сороки любят все блестящее. |

| Дикий помещик, Повесть про то… | Угнетенность крестьянства. Глупость и наглость помещиков. | Гротескная ситуация помогла показать абсурдность того, что происходит в реальности. Герои-крестьяне, сильные и умелые, вынуждены кормить бестолковых и бесполезных генералов и помещиков. |

| Самоотверженный заяц | Тематика взаимоотношений сильного и слабого, наделенного властью и лишенного ее. Самоунижение, внутренняя слабость. | Классические герои — злобный волк и трусливый заяц в своих обычных амплуа выражают человеческие пороки. |

Таковы основные моменты, которые волнуют писателя и рассматриваются им в сатирических текстах. При подготовке сообщения, посвященного смыслу и художественным особенностям произведений Щедрина, нужно указать, что автор использует традиционные черты животных (заяц труслив, волк — хищник, медведь — неуклюжий увалень), но наделяет своих героев социально значимыми чертами.

Значение в творчестве сатирика

В сочинении на тему сказок Салтыкова-Щедрина важно отразить и значение этого тематического пласта в творческом пути автора. Здесь писатель отказывается от традиционной морали, не стремится чему-либо учить своих читателей. Он берет обычных героев-животных, даже не меняет их традиционный фольклорный облик, но наделяет человеческими чертами, которые и высмеивает в комичной гротескной форме.

Таким образом, каждый герой призван обобщать специфические черты, присущие определенному сословию. Орел воплощает собой царя и его приближенных, заяц и премудрый пескарь — представителей простого народа, коняга — крестьянство. Такое описание помогало автору в сказочной форме передать волнующие его мысли, зашифровать за героями-животными пороки современности. Конечно, Михаил Евграфович понимал, что цензуру обойти ему не удастся, слишком откровенна его сатира, многие политические деятели того времени узнавали в героях себя.

Таковы основные особенности сказок великого русского классика, произведений уникальных, самобытных, необычных.

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Особенности сказок Салтыкова-Щедрина

Особенности сказок Салтыкова-Щедрина

Литератор Михаил Салтыков-Щедрин один из самых гениальных и великих сатириков. Освещая проблемы современного общества, он доказывал, что необходимо бороться за свободу простых людей, за свободу от рабства, прикрепление к земле крестьян. Салтыкова-Щедрина волновали взаимоотношения землевладельцев и общества, появление капитализма, процветание бюрократии.

Особенностью сказок Михаила Салтыкова-Щедрина является умение разоблачать общество, описывать страшный произвол, предательство, взяточничество и фальшь. Писатель, используя простую форму детской сказки, описывал серьезные вещи, затрагивал проблемы того времени. Обстановка в стране противоречила духу писателя. Характерными чертами сказок Салтыкова-Щедрина выступает простота, примитивность, незамысловатость, откровенность, но в то же время серьезность происходящего. В своих сказках он использует образы господ и правящего класса. Так же в сказках писатель использует фольклор, присказки («По щучьему велению…»), использует народные изречения. Салтыков-Щедрин наделяет своих героев негативными чертами и потом сам же их и высмеивает. Автор использует аллегорию, используя для этого животных. Медведь («Медведь на воеводстве») у него майор, осел это советник, соловей — певец. Не спроста его сказки называют баснями в прозе ведь он изображает человеческие грехи при помощи образов зверей. Произведения Салтыкова-Щедрина несут мораль, как и басни Крылова. Писатель умело сочетает в своих сказках реальность и фантастику, которая основана на реальных событиях, вымысел и правду.

В произведениях писателя нужно особое внимание уделить образу простых людей, потому что народ занимает первое место. Самобытность, смекалка и талант отличает обычного человека от господ. Люди, имеющие власть, представляются в негативном свете. Кроме власти у них ничего больше нет. Они ленивы, глупы и беспомощны.

Жизненны ли произведения Салтыкова-Щедрина на сегодняшний день? Конечно. Его сказки никогда не устареют, эти гениальные произведения созданы на века. Произведения Салтыкова-Щедрина помогают познать и изучить современный мир. В тексте раскрыта тема социальных отношений и то, как люди приспосабливаются к условиям существования. Его творчество вне времени. Сказки принадлежат не только прошлому, но и настоящему и будущему. Его произведения оказали громадное влияние на развитие литературы.

Вариант 2

Одним из направлений литературного творчества писателя является цикл сказочных произведений, состоящий из тридцати двух новелл, написанных автором в остросатирической манере.

Все многочисленные сказка писателя отличаются особой манерой письма, многочисленными художественными приемами изображения, исключительными портретными описаниями, разнообразием диалогов и пейзажей.

Особым идейным содержанием сказок является их общедоступная и ярко выраженная форма, которая наполнена лучшими народнопоэтическими традициями, включающими в себя элементы народных сказаний, легенд, пословиц, поговорок и передающими авторскую позицию по отношению к добру и злу, богатству и нищете, надежде на неминуемое торжество справедливости и разума. Народные изречения подаются в сказках автором в социальных, политических толкованиях.

Сюжетная структура произведений органично сочетает в себе реальное и фантастическое, переплетающиеся между собой, отражая жизненные моменты и вымышленные, передавая неповторимость образности и склада народного фольклорного языка, в котором стирается грань привычных понятий и даже положительные герои наделяются отрицательными чертами, раскрытыми затем писателем.

Образы героев сказочных произведений, в которых писатель изображает животных, близки к традиционным описаниям в баснях и сатирических сказках, выражающих резкую оценку, мораль и поучение в форме социальных аллегорий для иллюстрации человеческих пороков на примере звериного обличия.

В качестве художественных приемов писатель активно применяет в произведениях гиперболы, сравнения, преувеличение, антитезы, противопоставление, а также афористичность и авторскую самоиронию, отражая в доступных формах трактовку сложнейших политических и нравственных проблем.

Главным отличием сказок писателя от аналогичных произведений других авторов, направленных на преображение и воспитание человеческих личностей, является введение в содержание собственных произведений политической сатиры, придающей сказкам злободневный и общечеловеческий смысл, акцентируя внимание на деспотичности существующего самодержавного строя, обличая его негативные стороны и показывая непримиримость интересов простого народа и правящей верхушки, которая нещадно эксплуатирует трудящееся население. Тем самым писатель в завуалированной форме в своих сказочных произведений призывает к свержению царского режима, видя в этом спасения от гнета для русского народа, ярко обличая и раскрывая человеческие пороки, недостатки, а также общественные. Именно поэтому сатирические сказки писателя несут в себе острую социальную направленность.

Отражая состояние общества, включая все его социально-общественные слои, используя юмористическую, комическую форму в сказках, писатель выполняет свою главную литературную задачу в виде злого осмеяния порочного характера существующей власти, неся в произведениях огромный энциклопедический смысл.

Особенности сказок Салтыкова-Щедрина

Несколько интересных сочинений

- Сочинение Кому не знакомы особая тишина музея… 7 класс

Кому не знакома особая тишина музея, интересный рассказ экскурсовода, наполненный любовью к картинам, книгам, экспонатам музея, тот никогда не сможет в полной мере прочувствовать всю красоту и насыщенность этого

- Усадьба и хозяйство Ноздрева в поэме Мертвые души Гоголя сочинение

Описание имения и хозяйства Ноздрева, третьему помещику, к которому попадает главный герой Чичиков, является одной из важных деталей, характеризующих образ уездного помещика.

- Сочинение на тему Поход в горы

Прошлой зимой мне повезло побывать в горах. Сразу могу сказать, что впечатления мною получены непередаваемые. Теперь я очень люблю горы и хочу попасть на них непременно.

- Сочинение на тему Лето в деревне у бабушки

Каждый год, летом я езжу в деревню к бабушке. Всё лето провожу там. Там очень хорошо. У меня там много друзей. А больше всех я люблю проводить время со своей лошадкой

- Сочинение Любовная лирика Лермонтова 10 класс

Проблематика любовных взаимоотношений между мужчиной и женщиной является основной темой литературного творчества поэта и занимает в его литературном наследии более трети от всех произведений.

Жанр сказки в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина составляет особый пласт, явившийся своеобразным итогом творчества сатирика. Основанные на западноевропейских и национальных русских литературных традициях, сказки Салтыкова-Щедрина самобытны и не похожи ни на какие другие.

В них сплетается воедино фантастическое и реальное, комическое и трагическое, широко используется гротеск, гипербола, ирония, удивительно проявляется искусство Эзопова языка, фольклорные традиции: обнаруживает себя истинно народное миропонимание, выраженное в авторских представлениях о добре и зле, нищете и богатстве, суде правом и неправом и о неминуемом торжестве разума и справедливости.

В сказках мы встречаем типичных для Щедрина героев. Здесь и тупые, свирепые, невежественные правители народа (“Медведь на воеводстве”), здесь и народ, могучий, трудолюбивый, талантливый, но вместе с тем покорный своим угнетателям (“Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”, “Коняга”). Герои этих сказок изображены как маски-символы, объединенные в собирательные образы социальных типов.

Освещая злободневные вопросы русской жизни, автор создает остро сатирические произведения в период с 1880 по 1886 год. Обращаясь к устному народному творчеству, писатель обогащает фольклорные сюжеты новым содержанием, призывающим к борьбе с существующим режимом. Под видом животных и птиц им изображаются представители различных общественных групп.

В сказке “Медведь на воеводстве” аллегорически изображается падение самодержавного строя в России в результате бунта. Образы лесных Топтыгиных, совершающих в лесной трущобе “мелкие, срамные злодеяния” или “крупные кровопролития”, как нельзя более точно воспроизводят самую сущность деспотического строя.

В сказках в своеобразной форме Щедрин ставит важные вопросы русской социально-экономической жизни. Самый общий мотив щедринских сказок – это мысль о непримиримости интересов трудового народа и его эксплуататоров.

Так, в сказке “Дикий помещик”, используя все оттенки комического, Щедрин изображает нелепую фигуру “дикого помещика”, который за счет народного труда превратился в паразита. Помещик, живущий за счет крестьян, презирает их, ненавидит, не может “выносить холопьего духу”. Вог выполняет желание помещика, мужики исчезают из имения.

Применяя такое средство художественного изображения, как гипербола, Щедрин показывает, как человек, помещик, превращается в дикое животное, питающееся мухоморами. Дальнейшее одичание помещика приобретает фантастический, гротескный характер. Сначала он “оброс волосами-ногти у него сделались, как железные… ходил все больше на четвереньках… Утратил даже способность произносить членораздельные звуки.

Но хвоста еще не приобрел”. Одновременно с помещиком страдает и уездный город (прекратился подвоз продуктов из имения), и государство (некому платить подати). Это свидетельствует об убежденности Щедрина в том, что народ – создатель основных материальных и духовных ценностей, поилец и кормилец.

В “Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил” Щедрин, используя прием фантастики, переносит двух генералов на необитаемый остров. С едкой иронией сатирик пишет: “Служили генералы в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали…” Два ни к чему не приспособленных генерала едва не умерли с голоду, потому что не могли добыть себе пищу, так как о еде имели такое представление, что “булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают”. Как вдруг одному из них приходит мысль: поискать на острове мужика, который бы кормил их и все для них делал.

Щедрин изображает мужика молодцом: все умеет, все знает, даже суп в пригоршне сварит, подчеркивает его ловкость, народную смекалку. Но в то же время и его не щадит сатирик. Генералы заставляют этого здоровенного мужика вить себе веревку, чтобы не убежал.

И он покорно исполняет приказание. А за то, что возвращает генералов на Большую Подьяческую, получает благодарность: “рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!”

Изображая народ, Щедрин сочувствует ему и одновременно осуждает его за долготерпение и безропотность.

Несколько иную социальную группу населения России рисует сатирик в сказке “Премудрый пискарь”. Используя гоголевскую традицию изображения “маленького человека” (“Шинель”), Щедрин рисует образ до смерти перепуганного обывателя, “остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит и все только распостылую жизнь свою бережет”. Обыватель-пискарь считает основным смыслом жизни лозунг: “Выжить и щуке в хайло не попасть”.

Смысл щедринской аллегории, изображающей, конечно, не рыбу, а жалкого трусливого человечка, заключается в словах: “Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари”. В отличие от сатиры Гоголя, направленной на воспитание личности, ее преображение, сатира Щедрина беспощадно обличает и раскрывает все пороки и недостатки как в человеке, так и в обществе, поэтому его сатира носит социальный характер.

Сказки Салтыкова-Щедрина поистине энциклопедичны, в них отразилось все русское общество в послереформенный период, а также все общественные и социальные слои России. Используя все оттенки комического, Щедрин разит врагов оружием сатиры. Гневное злое осмеяние – одна из основных задач сказок Щедрина, а их непреходящая ценность заключается в актуальности до сих пор.

Loading…

Художественные особенности сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

Решая авторские задачи сатирического изображения современной ему действительности, Щедрин использовал различные виды иносказаний. Щедрин называл эзоповской (“езоповской”) свою творческую манеру, по его словам “обнаруживавшую замечательную изворотливость в изображении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств”. Называя такую манеру “рабскою”, писатель замечал, что она “не безвыгодна, потому что благодаря ее обязанности писатель отыскивает такие политические черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в памяти читателя”.

Одной из основных черт этой манеры является использование аллегории. Исследователи единодушно подчеркивали, что, работая над сказками, Щедрин не только опирался на литературно-басенную и фольклорно-сказочную традицию (лев, медведь, осел и т.п.), но и создавал собственные аллегорические образы (карась, пескарь, вобла и т.д.). При этом аллегорическое уподобление у Щедрина практически всегда имеет в своей основе социальную антитезу, предполагающую противопоставление власти и ее жертвы (медведи — “лесные мужики”, щука — карась и т.п.). Иногда Щедрин может обнаружить скрытое в аллегории значение с помощью метафоры (“лесная челядь” в “Медведе на воеводстве”) или сравнения (в этой же сказке чижик сравнивается с крохотным гимназистиком).

С данным приемом связано уже упоминавшееся изменение манеры повествования, пересечение временных планов (например, реального и фантастического). Такая особенность характерна, например, для сказки “Премудрый пискарь”, герой которой видит сон о том, что он получает выигрышный билет и вследствие этого двести тысяч рублей.

Одним из основных художественных приемов Щедрина является ирония, о которой мы уже говорили. Можно обнаружить несколько видов иронических высказываний в щедринских сказках:

• ироническое утверждение

“Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!” (“Повесть о том, как…”);

“Осел в ту пору у него <у Льва. — Е.З.> в советах за мудреца слыл” (“Медведь на воеводстве”).

• ироническая характеристика

“Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали” (“Дикий помещик”).

• ироническая похвала

“Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать” (“Премудрый пискарь”);

“…со временем поноску носить будет” (“Медведь на воеводстве”).

• ироническое сравнение

в сказке “Дикий помещик” Щедрин называет помещика глупым, а мышонка — умным.

• ироническое осуждение

“Мужичина самым нахальным образом уклонялся от работы” (“Повестьо том, как…”);

мнимое недовольство повествователя лесной вольницей (“Медведь на воеводстве”).

Наряду с иронией Щедрин широко использует гиперболу. Продолжая традиции Гоголя, он стремится с ее помощью заострить какой-либо недостаток, высветить порок, а затем, сделав его максимально заметным, довести до абсурда, чтобы его ниспровергнуть. Например, в “Повести о том, как…” генералы настолько социально беспомощны, что не знают реальной жизни. Они убеждены, что “булки в том самом виде родятся, в каком их к кофею подают”, и очень удивлены тем, что куропатку, прежде чем съесть, нужно “изловить, убить, ощипать, изжарить”. Щедрин явно преувеличивает покорность мужика в “Повести о том, как…”, но делает это лишь для того, чтобы показать страшные ее последствия.

Широко использует Щедрин и гротеск, примеры которого мы уже приводили, анализируя сказки “Повесть о том, как…” и “Дикий помещик”. Можно добавить, что гротеск помогает Щедрину и в изображении мужиков в “Диком помещике” (“рой мужиков… осыпал всю базарную площадь”, “Эту благодать обрали… и послали в уезд”).

Однако художественная манера Щедрина включает в себя не только различные виды иносказания, но и речевые алогизмы, которые помогают выявить ненормальность изображаемой жизни: “Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой” (“Дикий помещик”).

Художественное своеобразие щедринских сказок определяется и наличием в них элементов сказочной поэтики. К ним принято относить:

1) зачины (“В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик”, “Жили да были два генерала” и т.д.);

2) присказки (“по щучьему веленью”, “сказано — сделано” и т.п.);

3) троекратное повторение мотива, эпизода и т.п. (три Топтыгиных, три визита гостей к Дикому помещику и т.д.). Кроме того, следует обратить внимание на характерное для народнопоэтических произведений построение строки с переносом прилагательного или глагола на конец.

Но сказочный мир Щедрина, по словам В. Прозорова, “не растворяется в народно-поэтической стихии”. Сказки соединяют в себе разные речевые планы: в “Повести о том, как…” сочетаются нейтральная лексика, просторечия, сказочные обороты и канцеляризмы, что обусловлено социальной принадлежностью персонажей. В “Медведе на воеводстве” соединяются просторечия, жаргонизмы, нейтральная лексика, а также пародируется стиль государственных официальных документов.

Все многообразие средств художественной изобразительности помогает Щедрину сделать сказку средством наиболее обобщенного и в то же время точного воссоздания современного писателю общества. Писателю удалось создать жанровую форму, отличавшуюся художественным совершенством, имеющую точный политический адрес и в то же время наполненную глубоким общечеловеческим содержанием.

Просмотров: 44942

Демократическая

литература второй половины XIX века

стремилась пробудить гражданскую

совесть в русском обществе, воздействуя

поэтическим «словом отрицанья»

или острием политической сатиры.

Но убедительнее всех эзоповым языком

умел с публикой говорить М. Е.

Салтыков-Щедрин.

«Сказки»

Салтыкова-Щедрина — политические сказки.

«Сказки» — это итог многолетних

жизненных наблюдений, итог всего

творческого пути писателя. В

них сплетаются фантастическое и реальное,

комическое с трагическим.

Писатель широко использует в своих

произведениях гротеск,

гиперболу..

Появляются

образы, взятые из русских народных

сказок, при этом в мир сказки вводятся

также различные политические мотивы.

С помощью привычных сказочных сюжетов

и героев Щедрин раскрывает сложные

проблемы современности,

а фантастика в сказках отражает дух

времени.

Рядом с традиционными персонажами

появляются новые образы: премудрый

пискарь, карась-идеалист, вяленая вобла.

С их помощью писатель высмеивает всякого

рода приспособленчество, несбыточные

надежды, которые продиктованы инстинктом

самосохранения или наивностью.

Особенно беспощадно он показал либералов.

Звери, рыбы, птицы ведут научные споры,

проповедуют, судят других.

Одна из самых ярких

сказок, в которой действуют животные,

— «Премудрый

пескарь«.

С иронией изображает автор в

пескаре перепуганного до смерти

трусливого обывателя,

который «не ест, не пьет, ни с кем

дружбу не водит, а все свою распостылую

жизнь бережет». В этой сказке, как и

во многих других, писатель сочетает

фантастику с реалистическим изображением

действительности.

Перед нами пескарь — маленькая рыбешка,

которая боится всего на свете. Мы узнаем,

что он «жалованья не получает, прислуги

не держит, в карты не играет, вина не

пьет…».

Таким необычным сочетанием приемов

достигается эффект реальности

происходящего.

Читатели понимают, что пескарь — это

художественная метафора, которая

помогает охарактеризовать людей-обывателей.

Вся биография

пескаря сводится к формуле: «Жил —

дрожал и умирал — дрожал».

Давно уже

хрестоматийной называют сказку «Как

один мужик двух генералов прокормил».

Кажется, все здесь ясно. Но это только

кажущаяся простота. Да, конечно, речь

идет о генералах, ни к чему не

приспособленных: и накормить-то себя

они не могут (а сколько дичи, рыбы рядом

— только руку протяни), и не могут

определить части света. Никчемность,

с одной стороны, и страстное презрение

к простому человеку, с другой, хорошо

выражаются такими художественными

приемами, как сатира и сарказм.

Сатира легко угадывается в тупоголовости

генералов, уверенных, что их должны

накормить, что «булки в том самом виде

родятся, как их утром к кофею подают».

Случай свел их с мужиком. Какая скрытая

ирония: «…спал громаднейший мужчина…»,

спал, «уклонялся от работы». И

вот немощные и толстые генералы заставили

такого мощного мужчину работать на них.

Особенностью

стиля этой сказки является едкий сарказм:

мужик-умелец

накормил генералов, да не как-нибудь

-рябчика поймал для чуть не съевших друг

друга генералов.

Мужик-то, «мужичина»

огромный, накормив генералов яблоками,

себе берет одно, причем кислое. Позже

он безропотно готовит по требованию

генералов веревку, и той же веревкой

«генералы привязали мужичину к дереву,

чтобы не убег…». Потом этот «тунеядец»

(так его звали генералы) и корабль

построил, и доставил своих грозных

пассажиров на Подьяческую (что в

Петербурге). Те «не

забыли про мужика, выслали ему рюмку

водки и пятак серебра: веселись, мужичина».

Салтыков-Щедрин

высмеивает и господ, и народ.

Здесь использованы и элементы

фантастики

(внезапное перенесение на необитаемый

остров), и

сарказм —

злой, обличительный смех.

Салтыков-Щедрин

— мастер тонкой, скрытой иронии.

В борьбе с

цензурой он использовал эзопов язык.

Эзопова манера, по словам писателя, —

«это манера, обнаруживающая замечательную

изворотливость в изображении оговорок,

недомолвок, иносказаний и прочих обманных

средств«

Салтыков-Щедрин

довел язык иносказаний до совершенства:

он выработал целую систему выражений,

эпитетов, метафор.

Сказка «Карась-идеалист»

раскрывает заблуждения

русской интеллигенции.

Используя эзопов язык, Щедрин высмеивает

либералов, которые считают социальное

зло простым заблуждением умов.

Карасю-идеалисту кажется, что и щуки к

добру не глухи. Он верит в достижение

социальной гармонии через нравственное

перерождение, перевоспитание щук. И

вот карась развивает перед щукой свои

социалистические утопии.

Два раза ему удается побеседовать с

хищницей, отделавшись небольшими

телесными повреждениями. В третий раз

случается неизбежное: щука

проглатывает карася, причем важно, как

она это делает. Первый

вопрос карася-идеалиста: «Что такое

добродетель?» — заставляет хищницу

разинуть пасть от удивления, машинально

потянуть в себя воду, а вместе с ней так

же машинально проглотить карася. Этой

деталью Салтыков-Щедрин подчеркивает,

что дело не в «злых» и неразумных

щуках: сама природа хищников такова,

что они проглатывают карасей непроизвольно

— у них «комплекция каверзная».

Стремясь

сатирически изобразить современную

ему действительность, Салтыков-Щедрин

использовал традиционные образы и

сюжеты русской сказки, различные средства

сатирической иносказательности:

аллегорию, гротеск, иронию, алогизм.

Все многообразие средств художественной

изобразительности позволило автору

заострить в своих произведениях проблемы

современного ему общества.

В сказке «Дикий

помещик» крайнее

преувеличение отдельных ситуаций

позволило писателю превратить смешную

историю о глупом и ленивом помещике в

яростное обличение существующих в

России порядков,

которые способствуют появлению таких

помещиков-паразитов.

Самое начало

«Дикого помещика» вводит нас в мир

сказки: «В некотором царстве, в

некотором государстве жил-был…»

Сохраняя

дух и стиль народной сказки,

сатирик говорит о реальных событиях

современной ему жизни. Живя за счет

народного труда, ничего не зная и не

умея, но считая себя опорой государства,

герой Щедрина ненавидит людей, которые

кормят и поят

его, создавая комфортные условия

существования. Он не может выносить

даже «холопского духа». Его страстная

мечта — лишиться всех мужиков.

Но когда это желание осуществляется,

помещик, ни к чему не приспособленный,

терпит голод, холод, нужду, совершенно

дичает, превращаясь в животное.

Совсем иначе

рассказывает писатель о народе. Он у

автора бессловесный и безропотный, и

поэтому обличение помещиков соседствует

у Щедрина с чувством горечи о трагической

безысходности судьбы простого русского

человека.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #