В творческом наследии Ивана Бунина есть и проза, и стихотворения. Сам он справедливо считал себя в первую очередь поэтом и обижался, когда его называли прозаиком. Лучшие свои прозаические произведения он писал, как истинный поэт.

В рассказе «Чистый понедельник» чувства выходят на первый план, что сближает его со стихами. Если немного поработать над рифмами, то начало рассказа вполне можно переделать в лирическое стихотворное произведение:

Темнел московский зимний день,

Неслись извозчичьи пролетки…

Это «перетекание» прозы в поэзию делает рассказ Бунина необыкновенно музыкальным.

Синтаксис писателя тоже имеет свои особенности. В «Чистом понедельнике» большие, на пол-листа, абзацы, которые состоят из двух-трех огромных предложений. Они не создают ощущения тяжеловесности, потому что в них присутствует какой-то своеобразный ритм, которому подчинены и изобразительно-выразительные средства художественного стиля речи.

Невозможно пересказать сюжет, потому что без магии бунинских слов получится самая обыкновенная история. Просто Он и Она. Он рассказывает историю своей любви. Всего шесть страниц текста, достаточных, чтобы войти в историю литературы.

Рассказ называется «Чистый понедельник», конечно, не случайно. У требовательного художника случайностей не бывает. Но смысл названия открывается не сразу. Чистый понедельник – первый день Великого поста после масленицы. Православные строго постятся, чтобы очиститься от скверны, приготовиться к лучшей, светлой жизни. Накануне, в Прощеное воскресенье, герои отправляются не в ресторан, а Новодевичий монастырь, посещают могилы Эртеля и Чехова, пытаются отыскать дом Грибоедова.

На следующий день, в Чистый понедельник, не происходит никаких событий. Он и Она встречаются только поздно вечером. Евгений Яблоков пишет: «…в произведении, названном «Чистый понедельник», самого Чистого понедельника, в сущности, нет: его место в фабуле занимает пауза, длящаяся ровно сутки.., а в слове «Чистый», помимо значения «святой», парадоксально акцентируется значение ничем не заполненный», «пустой», «отсутствующий».

Почему же и через два года разлуки герой вспоминает именно Чистый понедельник, а автор так называет рассказ?

В этот день девушка окончательно принимает важнейшее для себя решение: отойти от мирской суеты и стать монахиней. Чистота и святость, борющиеся с соблазнами земной жизни, побеждают. Все ненужное «незаметно, но заботливо» она отстраняет от себя, как шлейф вечернего платья. Решение было мучительным, ведь как испытание свыше была послана героине прекрасная любовь.

Композиция распадается на три части. Первая представляет героев, рассказывает об их взаимоотношениях и время препровождении. Вторая часть посвящена событиям Прощеного воскресенья и Чистого понедельника. Самая короткая, но емкая по содержанию третья часть завершает композицию.

Небольшой рассказ содержит в себе исчерпывающую информацию о героях.

Это достигается за счет тщательного отбора художественных средств, позволяющих создавать яркие, запоминающиеся характеры. Необходимую образную выразительность придают рассказу эпитеты, метафоры, сравнения. На «вытягивающемся рысаке» каждый вечер спешит герой к своей возлюбленной, становится ясно, с каким нетерпением ждет он встречи.

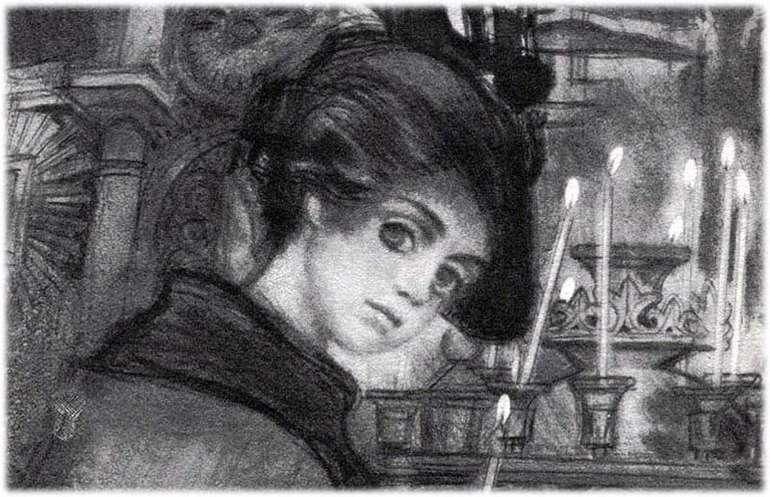

Тональность повествования со второй части меняется. Построенная на диалоге, она менее динамична, но крайне важна, так как в ней начинает проясняться идейное содержание рассказа, мы впервые узнаем о любви героини к старине, религиозным обрядам. Здесь же она признается в своем желании уйти в монастырь. Глаза ее при этом «ласковы и тихи», одежда выдержана в темных тонах. Глаза – одежда, пейзаж – все находится в полном соответствии с настроением героини.

Ощущение умиротворенности создают «мирный солнечный» вечер, тишина монастыря, нарушаемая колокольным звоном, «золотая эмаль» заката. Недаром через два года рассказчик помнит малейшие детали, которые приобретают значение символов. Одной из таких деталей – символов является звездный след на снегу от ботиков любимой девушки. Она идет, как бы рассыпая звезды, и свет этот повторится в сиянии свечей в руках монахинь, в одной из которых герой узнает свою возлюбленную.

Ночь после понедельника в композиции рассказа является кульминационной. Любовь достигает апогея, но разлука неотвратима: она твердо решила стать послушницей в монастыре.

Третья часть рассказана как бы другим человеком. Не удивительно: два года герой «… пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь, все больше и больше».

Потом понемногу оправился и стал жить «равнодушно, безнадежно». Но ангел-хранитель не забыл о нем. Словно предваряя его появление, повторяется такой же солнечный вечер, и так же мерцают свечи, и слышится пение церковного хора. Перед нами уже не легкомысленный молодой человек, а много перестрадавший, способный плакать от воспоминаний, стремящийся к храму. Он увидел среди монахинь свою любимую, и, хочется верить, взгляд ее темных глаз даст ему силы жить дальше достаточно…

Произведения Ивана Алексеевича Бунина объединяют темы памяти и любви, неразрывно связанные с мыслями о России – той, которая ушла в безвозвратное прошлое, но осталась главным источником вдохновения для писателя. Любовь как величайший дар и смерть как символ быстротечности земного существования – две главные линии, объединяющие рассказы сборника «Темные аллеи». Исключением не стало произведение Бунина «Чистый понедельник», о котором Многомудрый Литрекон подробнее расскажет далее, сделав анализ книги по плану.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр, направление

- 3 Смысл названия

- 4 Композиция и конфликт

- 5 Суть: о чем?

- 6 Главные герои и их характеристика

- 7 Темы

- 8 Проблемы

- 9 Основная идея

- 10 Чему учит?

- 11 Критика

История создания

Иван Алексеевич Бунин пребывал в эмиграции во Франции, когда написал книгу «Темные аллеи», над которой трудился с 1937 по 1945 г. Работа над книгой была для писателя в какой-то мере спасением от трагизма жизни: в то время он сильно нуждался в деньгах и был одинок. У него пропали всякие надежды на возвращение домой. Кроме того, на него оказывала свое влияние депрессивная обстановка военного времени в Европе, где вовсю свирепствовала коричневая чума фашизма. «Чистый понедельник» входит в этот цикл рассказов. Он был написан в мае 1944 г.

Автор очень любил это произведение и по праву считал его лучшей своей работой. В своих мемуарах он оставил памятную запись:

Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник».

Действие в рассказе «Чистый понедельник» происходит в 1913 году — во время творческого расцвета и личного счастья писателя. Интересно, что Бунин не наделил героев именами, но время указал достаточно точно. Видимо, вспоминая о том периоде, писатель испытывал ностальгию, которая помогала ему, изгнаннику, забыться от тоски по тем самым местам, куда ушла главная героиня новеллы. С рассказчиком Бунина роднит горькое ощущение утраты: он тоже потерял любовь — свою царскую Россию. Читатель видит ее во всем: описании капустников, вечеров Андрея Белого, современной литературы. С особым трепетом Бунин вспоминает прогулки на Ордынке, бой часов Спасской башни, восточный стиль древней столицы.

Жанр, направление

Жанр произведения «Чистый понедельник» – новелла. Этому жанру присущ неожиданный поворот сюжета, который заставляет переосмыслить смысл произведения. В данном рассказе – это неожиданный уход героини в монастырь.

Направление творчества Бунина тесно связано с символизмом. Несмотря на то, что «Темные аллеи» многие критики воспринимают как дань классической русской прозе, в новелле читатель увидит новые модернистские черты:

- мотив незаконченности (оборванная на полутакте лунная соната, разлука главных героев после первой ночи);

- необычная композиция: фабула не совпадает с сюжетом;

- смелые религиозные отсылки: влюбленные стали близки в первый день Великого поста;

- о символизме в тексте читателю говорят своеобразные подсказки: например, роль музыки. Неоконченная лунная соната является символом назревающих перемен в душе героини. Лунный свет, оттеняющий героиню, одетую в черное, символизирует несчастную любовь. Траурное описание женщины подготавливает читателя к мрачному финалу;

- контрастность: любовь предстает мукой и счастьем.

Смысл названия

Чистый понедельник – это первый день Великого Поста, наступающий после языческой Масленицы и прощенного воскресения. Религиозный смысл названия сводится к тому, что после падения (близости с мужчиной) героиня искупает грех, начиная новую жизнь в стенах монастыря. Этот праздник является символом перелома и перехода: от легкомыслия к воздержанию. Иван Бунин на протяжении всей новеллы рисует нить жизни героини, начиная от разных забав и потех, заканчивая принятием религии, решением девушки служить Богу.

Автор проводит параллель с заголовком новеллы, где главной героиней является девушка, которая не может сделать выбор и не знает, что ей нужно от жизни. Она меняется к лучшему с понедельника, не просто первого дня недели, а религиозного празднества, той переломной точки, которая отмечена самой церковью, куда направляется героиня, чтобы очиститься от роскоши, праздности и суеты своей прежней обстановки.

Композиция и конфликт

Композиция рассказа «Чистый понедельник» базируется на трёх частях:

- Экспозиция. Первая часть знакомит читателя с главными героями, описывает их отношения.

- Кульминация. Вторая часть говорит о событиях Чистого понедельника. Любовное соитие героев и великий грех (ведь время совпадает с церковным праздником, означающим начало воздержания и поста) — самая высшая точка напряжения в тексте.

- Развязка. Уход девушки в монастырь и переживания рассказчика.

Особенность композиции рассказа «Чистый понедельник» заключается в том, что фабула не совпадает с сюжетом: о знакомстве рассказывает именно герой.

Читатель становится свидетелем противостояния в рамках одной любви: герои противопоставлены друг другу. Рассказчик — земной человек, привыкший ставить мирские удовольствия выше духовных. Его влечение к женщине находит выражение в страсти. Он не отличается силой духа и довольствуется праздной жизнью в ресторанах и театрах. Она — возвышенная духовно, устремленная к высшим сферам. Автор не раз описывает вопросительное выражение ее лица, ведь она постоянно думает и тяготится своим положением. Лишь уход в монастырь позволяет разрешить ее внутреннее противоречие.

Суть: о чем?

Героиня рассказа стоит перед выбором между любовью к Богу, чистой и непорочной, и любовью к мужчине, греховной и нечистой. В Чистый понедельник они стали близки, а утром расстались. Героиня написала письмо, в котором сказала, что собирается пойти в монастырь, и просит ее не искать. Главный герой долго не мог смириться с расставанием.

Спустя пару лет после того Чистого понедельника, он случайно заметил ее в веренице инокинь. Она тоже будто почувствовала его присутствие в темноте. Более подобно основные события рассказа изложены в кратком содержании.

Главные герои и их характеристика

Важной деталью новеллы можно отметить, что повествование ведется от первого лица, но у главных героев отсутствуют имена. Почему нет имен у героев «Чистого понедельника»? Это следствие типизации образов. Автор изобразил типичных представителей своей среды, но лишь женщины вышла из рамок, навязанных ей происхождением. Однако автор захотел выдержать тон таинственности до конца, поэтому не назвал ее.

| Главная героиня | противоречивая натура: ее характеризуют таинственность, стремление к уединению, вопросительный взгляд. Девушка ходит на курсы, но не понимает, зачем ей учеба. Героиня образованная, утонченная и умная, но отстранённая от всего, что окружает ее. При этом, стоить отметить, что она умеет получать удовольствие от жизни: читает книги, любит красивые вещи, вкусную еду. Её влечет роскошная и веселая жизнь, но она чувствует свое призвание в чем-то другом и не может найти себя. В первый день Великого поста, герою открывается другая жизнь девушки. Оказывается, она посещает церкви, соборы, разбирается в религиозных обрядах, может процитировать житийную литературу. Только в единении с Богом она почувствовала себя цельной натурой, только в монастыре она смогла найти ответы на серьезные нравственные вопросы. |

| Главный герой | Говоря о главное герое, стоит отметить, что он красивый, молодой и богатый дворянин, который искренне влюблен в девушку, всячески пытается ей угодить: выполняет просьбы, капризы, дарит цветы, конфеты, книги. С одной стороны, она отвечает ему взаимностью, но с другой, не соглашается вступить в брак и не заводит разговоров о дальнейшей жизни и совместном будущем. Герой страдает от такой неопределенности, пытается понять ее, отношения становятся смыслом его жизни. После расставания с любимой он мучается и страдает, не может найти покоя, много пьет, посещает кабаки. Однажды он встречает её среди монахинь и уходит, так и не заговорив. |

Образы героев в рассказе «Чистый понедельник» противопоставлены друг другу, несмотря на внешнее сходство. Этот контраст говорит о непостижимости природы любви, которая соединяет двух совершенно разным существ. Им не суждено понять друг друга.

Темы

Тематика рассказа «Чистый понедельник» может быть описана более подробно, если читатель напишет в комментариях, чего не хватило в статье Многомудрого Литрекона.

- Основной темой рассказа служит любовь. Именно она дарит человеку смысл жизни. Героиня нашла свою любовь в служении Богу. А вот главный герой потерял свой земной идеал и сбился с пути. Этим автор хотел подчеркнуть хрупкость и бренность мирской страсти, которой не сравниться с духовным началом.

- Тема предназначения в жизни. Героиня рассказа находится в поисках себя, не знает, чего хочет на самом деле. Но она чувствует свое призвание в служении Богу и идет до конца, чтобы воплотить свой потенциал.

- Тема нравственного выбора. Любой человек имеет право выбора, и каждый решает, как ему поступить в той или иной ситуации. Главная героиня рассказа сделала свой шаг – уход в монастырь, но главный герой никак не может смириться с расставанием и обрести гармонию внутри себя. В нем нет силы и целенаправленности, которые есть в его избраннице.

- Вера и религия. Сомневающийся и вопрошающий человек может найти себя в стенах монастыря и молитве. В атмосфере пошлости и декаданса, окружающих героев на закате России, Он потерялся, а Она нашла спасение в служении чему-то вечному и истинному.

- Цвета и звуки. В произведении заметен переход от избытка темных цветов к светлым. Это означает, что героиня нашла выход из тьмы сомнений.

- Счастье. Автор традиционно указывает на то, что в страсти нет счастья. Любовь — удар, который оставляет незаживающие рубцы, но не длится долго. Скорее, притяжение сердец делает людей несчастными, а не радостными. Любовью невозможно насытиться, она всегда оставляет голод.

Проблемы

Проблематика рассказа «Чистый понедельник» тоже будет дополнена, если Многомудрый Литрекон получит весточку от читателя.

- Неразделенная любовь — основная проблема книги. Герой страдает от того, что лишился избранницы, а она разрывается между страстью и духовными потребностями своей души. Неслучайно читателя поражает контраст ее внешности с внутренними чертами характера: дьявольская темная красота (черные волосы, угольные глаза, смуглая кожа) и светлые порывы к Богу.

- Проблема взаимопонимания между главными героями. Девушка не видит счастья в семье, она нашла себя в службе и духовном призвании. Герой же не понимает ее и пытается навязать свое видение их будущего – брак и семья. Любовь не делает людей близкими, она лишь обнажает взаимные противоречия.

- Проблема счастья. У героев разные понятия счастья. Если для него – это брак и семья, то для девушки счастье – это служение Богу. Он стремится к земным наслаждениям и радостям, ее же не удовлетворяет роскошь праздной жизни. «Счастье наше, дружок,- приводит героиня слова Платона Каратаева, — как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету». Герои богаты, молоды, красивы, но несчастны, значит, великая радость заключается не в этих ценностях.

- Отчаяние — тоже проблема, затронутая Буниным. Слабый герой сломался и стал топить свое горе в вине. Он слился с мрачной обстановкой, где узкие улочки усеяны кабаками и падшими женщинами.

Основная идея

На протяжении книги автор с помощью описания цвета изобразил путь души от темного начала к светлому. Главная мысль рассказа «Чистый понедельник» созвучна названию — это очищение души от скверны и пошлости праздного прозябания. Герои молоды, богаты, красивы, но все это не дает им призвания, смысла, света. Поэтому женщина стала искать его в аскезе и нашла. Ее духовные запросы обрели ответ в вере. Если сначала Бунин описывает пурпурные, черные и золотые оттенки в описании героев (цвета греха, крови и смерти) и их обстановки, то в последних строках мы все чаще встречаем белый цвет — символ непорочности и очищения души, которая избрала свой путь.

Смысл новеллы «Чистый понедельник» заключается в том, героиня ушла не из дома, не от любви, а в свой дом и к своей мечте. «Нет, в жёны я не гожусь» — решила она для себя и была права. Каждый из нас должен иметь смелость, чтобы пойти своим путем, даже если это заденет чьи-то чувства. Главный герой все равно испытал великое счастье любви, которое, как любая вспышка, не могло длиться долго, но оставило в его душе яркий свет.

Чему учит?

Мораль, которую автор заложил в новеллу «Чистый понедельник», – это призыв к тому, чтобы каждый стремился к самоопределению. Не нужно бояться осуждения с чьей-либо стороны. Если ты уверен в своем решении, то это твое призвание. Если бы героиня уступила и сыграла не свою роль, то едва ли оба персонажа смогли быть счастливы в театральной позе несвойственных им ролей. Не зря автор постоянно подчеркивает бутафорию их образа жизни:

«Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью…» .

Нравственные уроки «Чистого понедельника» склоняют читателя к размышлению о своем пути и месте в жизни.

Критика

Как говорил Максим Горький:

«Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится радужного блеска и звёздного сияния его одинокой страннической души».

Действительно, художественные особенности «Чистого понедельника» позволяют причислить его к золотому фонду русской литературы.

Читателя наверняка волнует вопрос, почему героиня ушла в монастырь. О об этом рассуждали многие критики, например, М.В. Михайлова:

Причина этой «странности» — в противоречиях русского национального характера, которые сами являются следствием нахождения Руси на перекрестке Востока и Запада. Вот откуда в рассказе постоянно акцентируемое столкновение восточных и западных начал. Не менее важна и внутренняя противоречивость героини, которая изображена писателем на духовном распутье. Нередко говорит она одно, а делает другое: удивляется гурманству других людей, но сама с отличным аппетитом обедает и ужинает, то посещает все новомодные собрания, то вообще не выходит из дома, раздражается окружающей пошлостью, но идет танцевать полечку Транблан, вызывая всеобщее восхищение и рукоплескания, оттягивает минуты близости с любимым, а потом внезапно соглашается на нее…

Автор: Марина Ильина

|

Вейшнарович Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы, 30 лет педагогический стаж, 1 квалификационная категория КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 4», г. Шемонаиха |

И. А. Бунин работал над циклом «Темные аллеи» в течение многих лет и считал эту книгу самым современным своим созданием. И действительно, все рассказы, вошедшие в сборник — образец величайшего таланта писателя.

Писатель совершил в этой книге беспрецедентную по художественной смелости попытку: он тридцать восемь раз (таково количество рассказов в книге) написал «об одном им том же». Главная тема, объединяющая весь цикл рассказов — тема любви. Но это не просто любовь, а любовь, которая раскрывает самые потайные уголки человеческой души, одновременно являясь и основой жизни и вечной мечтой о счастье, стремлением к нему. И которое, увы, мы так часто упускаем.

Для Бунина любовь — это неразгаданная тайна. Любовные переживания в изображении писателя связаны с небывалым взлетом всех эмоциональных способностей человека, позволяющим человеку видеть и воспринимать жизнь в особом измерении, которое контрастирует с будничным восприятием жизни. Это особое видение и восприятие жизни дано далеко не всем, а лишь избранным, тем, кому дана счастливая (и всегда единственная) возможность пережить мучительную радость любви.

Любовь в произведениях Бунина позволяет человеку принять жизнь как величайший дар, остро ощутить радость земного бытия, но эта радость для писателя — не блаженное и безмятежное состояние, а чувство трагичное, окрашенное тревогой. В этом чувстве радость и мука, печаль и ликование сплавлены в единое, нерасторжимое целое. «Трагический мажор» — так определял пафос бунинских рассказов о любви критик русского зарубежья Георгий Адамович: «У Бунина в самом языке его, в складе каждой его фразы чувствуется духовная гармония, будто само собой отражающая некий высший порядок и строй: все еще держится на своих местах, солнце есть солнце, любовь есть любовь, добро есть добро.»

Каждый герой бунинских произведений обладает своими индивидуальными чертами и качествами характера. И Бунин как истинный художник и мастер достигает совершенства в изображении индивидуальных характеров своих героев.

Какие же художественные средства использует автор для создания этих характеров? Для ответа на этот вопрос обратимся к самим произведениям и попытаемся их проанализировать.

Для анализа возьмём произведения, входящих в цикл «Темные аллеи». Это рассказы «Натали» и «Чистый понедельник».

Рассказ «Натали» входит в книгу «Темные аллеи», которую Бунин считал лучшей книгой из всех, созданных им.

Интересен замысел рассказа и его прототипы. Многие считали и даже близкие знакомые Бунина склонны были думать, что этот рассказ автобиографичен. Но сам автор писал так об этом: «Мне как-то пришло в голову… не выдумать ли Мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другой».

Рассказ повествует о возвышенных, поэтических переживаниях молодых людей, захваченных любовью как бы врасплох. Писателя волнует не просто «неожиданная» любовь, но прежде всего и, главным образом, истинная, человеческая, земная любовь, гармония телесного и духовного единства. Такая Любовь — огромное счастье, но счастье именно как зарница: вспыхнуло и исчезло. Рассказ ведется от первого лица. Главный герой — студент, который приехал к своему дяде в период летних каникул. Таким образом, все события в рассказе Воспринимаются читателем, через призму взгляда главного героя.

Основные сюжетные линии рассказа переплетаются:

Виталий — Натали

Виталия — Соня

Соня — Натали.

Как же автору удаются такие «хитросплетения» главных героев? Какими тайнами он обладал, чтобы дать какие яркие характеристики таким разным по содержанию людям? Попробуем провести анализ. Бунин, как известно, награждает своих героев какой-то определенной деталью, которая сопутствует им на протяжении всего рассказа.

Так «золотые волосы» Натали и ее «черные глаза» постоянно преследуют нас до последней главы, и мы, независимо от нашего желания уже создаем в своем сознании определенный образ. Кажется, это удача автора. Кроме того, характеристику героям дают сами герои. И это создает определенное доверие к характеристике. Автор через эту деталь хочет подсказать суть персонажа, его главную черту.

Примеры:

1. Характеристику Виталию дает Соня, которая сразу заметила, что он «вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Вот только глаза бегают». Подчеркнем здесь два слова «глаза бегают», и сразу станет ясно, что это еще и неустойчивый характер, и неумение найти себя, и «поиски любовных встреч» — именно с этой целью и приехал наш герой в деревню к дяде.

2. Характеристику Натали дает тоже Соня: «Золотые» волосы и черные глаза. Эти «золотые» волосы и черные глаза» будут сопутствовать Натали на протяжении всего повествования.

3. Соня сама дает себе характеристику: «Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!»

Вообще каждый характер раскрывается в его взаимодействие с другими характерами. И Бунин так сочетает между собой явления, что они дополняют друг друга: явление, характер становятся нам понятными именно в движении в развитии, в связи с другими явлениями. Легко заметить, что в этом рассказе не сразу вступают в действие все характеры, все детали. Автор вводит постепенно то характер, то отдельные свойства характер. Так образная композиция рассказа уже не косвенно участвует в изображении характера, а прямо «дорисовывает» портрет.

Все главы располагаются в следующем порядке и имеют следующее содержание:

1 — Приезд Виталия, Соня и Виталий.

2 — Встреча с дядей Виталия. Знакомство с Натали.

3 — Первый диалог с Натали. Проницательность Натали.

4 — Болезнь Сони. Монолог Виталия. Объяснение с Натали.

5 — «Загорается земля и небо» (кульминация).

6 — Через год… в Благородном собрании «И прошло еще полтора года» Похороны Мещерского

7 — Встреча с Натали через 3 года. Безысходность. Смерть.

Главная героиня рассказа Натали появляется лишь во второй главе и уже не сходит со страниц до конца рассказа. А Соня появляется в самом начале первой главы, но в шестой главе и седьмой главе — о ней не сказано ни слова.

Так на первый план среди всех героев рассказа выходит Натали. И хотя она не так часто и не так много говорит, мы знаем, что главным героем становится она именно потому, что все мысли и сердце Виталия заняты ею, и основную нагрузку рассказа несет Натали. Так композиция частей рассказа помогает нам понять глубину характера героев.

Что же руководит поступками наших героев? Что положено в основу их поведения? Какие мысли? Чувства? То есть чем мотивирован каждый из поступков. Возьмем конкретный пример: тайное свидание Сони и Виталия у него в комнате. Соня не только идет на этот поступок. Более того, она сама выступила с этой идеей, а теперь воплощает ее. Что заставляет Соню так поступать? Мотив ее души объясняется тем, что Соня, вырастая без матери, очень быстро повзрослела. И справиться со своей взрослостью она не может. И помочь некому.

Поэтому, используя сложившиеся обстоятельства, Соня выбирает этот путь. Но при этом оставляет за собой право решать главный вопрос ее жизни: надо найти… Соня надо „найти поскорее такого жениха. Что пошел бы к нам „во двор“, — говорит она сама. И нам понятно, что перед нами расчетливая, ищущая приключений девица, склонная к интриге, что было не таким уж редким явлением В России того времени. Бунин, конечно, знал хорошо обычаи дворян конца 19 века, начала 20 века, знал жизнь во всех ее подробностях и ему не составляло большого труда представить и создать вот такой характер, как Соня.

Ловкая и смелая в поступках, она сразу определила: «Натали нашему роману с тобой не помешает. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать» Конечно, читатель сразу догадался, что последняя фраза произнесена Соней скорее для большего эффекта, чем для реального действия, и все же Соня выступает как ярко очерченный женский тип, имеющий место не только в бунинской прозе, но и в жизни.

Соня продолжает свою „игру“ и во второй главе. Она находит место, время, чтобы шепнуть своему избраннику: «Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется. Что тебе притворяться не надо». А что же толкнуло нашего молодого человека на эту двойную игру? Почему он так легко включился в нее? Всегда ли он одинаков? Или меняет позицию?

Наш главный герой студент Виталий „был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору“. Он жаждал приключений, когда понял, что жизнь не ограничивается только мечтаниями о любви, “ что настало время быть как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики», а самой настоящей, с приключениями. Он смело подчинился предложению Сони, которая и сама не предполагала романа» в своих действиях: «это сумело бы нам много любовных утех,… если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба».

А что ответил студент: «Вот ты говоришь Натали… Никакая Натали с тобой не сравнится…»

И тут же оба соглашаются, что «Натали нашему роману все-таки не помешает». А Натали? И здесь мы встречаемся с тем типом женщин, который так же характерен для Руси, что без них, таких святых. Не мыслится ни роман, ни жизнь. Бунин достигает большой удачи в обрисовке образа Натали благодаря не только используемому им приему-контрасту.

Все мотивы ее поступков — это строгость к себе, выработанная годами, такой же строгий анализ мыслей, слов и поступков других людей. Никаких таких поступков она не совершает, кроме одного, когда она увидела Соню и Виталия в его комнате, «бессознательно крикнула: „Соня, где ты? Я страшно боюсь…“ И тотчас исчезла».

Здесь — вся Натали. Увидела их она, конечно случайно, но благородство души не позволило ей выяснять отношения.

Она уходит от Сони, порывает с этим домом, унося с собой святое чувство первой любви. Единственное, что движет поступками Натали — это благородство ее натуры. Это тоже характер, тип.

Можно ли при этом утверждать, что молодой любовник — двуличен? Или в том и другом случае он поступает по совести? А ответ на этот вопрос дает время. Недаром Бунин не обрывает повествование на 5 главе, а дает возможность читателю увидеть своими глазами, кто есть, кто«

Встреча (если можно так назвать) Виталия с Натали в Благородном собрании, произвела на него такое впечатление, что он был «страшно бледный» и стал пить коньяк «чайными чашками, в надежде, что… разорвется сердце». И это еще не конец романа двух молодых людей.

И вот последняя встреча Виталия с Натали. Воспоминания. Объяснения. Вот что говорит он: «Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже и в ту пору заслужила снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал». В этих словах, конечно, чувствуется искренность и благородство. Он не стал винить Соню — это было бы не в его правилах, он не стал оправдываться. Но пожалел о своем приезде к Натали в один из моментов встречи: … напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие«.

1. Значит любовь…

2. Значит, к Соне не было любви. Только порыв. Только повиновение ее воле!

3. Значит, нельзя считать, что наш герой двуличен. Легкомыслен. Можно лишь Утверждать. Что все, случившиеся в доме дяди — ошибки молодости, за которые Он (Виталий Мещерский) «достаточно наказан… всей своей гибелью».

Не последнюю роль в рассказе играет пейзаж, картины природы, явления природы. Обычным, характерным для Бунина, можно считать то, что природа — это спутница настроения, или явление, которое предваряет ожидаемое событие. В первый день приезда Виталия Мещерского в доме улана Черкасова случилось непредвиденное: когда Виталий вошел в темную комнату, на него метнулась летучая мышь. Эпитеты, которыми наделяет автор это существо, он хочет показать то «зловещее предзнаменование», которое, в сущности, сбылось: «мерзкая темная бархатистость и ушастая, курносая, похожая на смерть, хищная мордочка, потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна».

В течение всего повествования не часто видим мы пейзаж, и он не играет главенствующей роли в рассказе. Но отдельные моменты Бунин особо подчеркивает. Хотя бы такой момент в 4 главе, когда Виталий Петрович предполагает дождь, перемену погоды.

А читатель уже настораживается: «Что-то будет!» И вот как автор предваряет конфликтную ситуацию в отношениях между своими героями: «… комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил…

В данном описании волнение передается от природы к читателю: настораживают и «темнота от туч», и «шум сада», который «точно охватил ужас».

Это кульминация рассказа. Расставлены все точки над i … Натали стала свидетелем любовной сцены Сони и Виталия.

Развитие действия достигает своего апогея. Соне ясно, что Натали убедилась в ее отношениях с Виталием, Натали ясно, что Виталий любит не только ее, но и Соню: А в представлении Натали двоих сразу нельзя любить. Виталию ясно, что он попался в капкан Натали. Если всем все ясно, то есть еще вопрос: кто как поступит? Но на самом интересном месте заканчивается пятая, самая короткая и самая сильная глава.

Автор как бы оставляет читателю вопрос: кто как поступит — открытым. И здесь читателю станет ясно, что если автор найдет верный тон, то останется верен реализму.

Автор находит верный тон. Он избавляет читателя от сцен неприличных объяснений друг с другом, опускает в рассказе описание дальнейших событий после неприятного столкновения наших героев. И переносит читателя и своих героев в Воронеж в благородное собрание.

О Соне — ни слова. Натали вышла замуж за Мещерского. Читатель догадался: Натали, эта цельная и гордая натура, с хорошо развитым чувством собственного достоинства, ни минуты не останется в доме, где ее предали.

Вот когда мы узнаем, на чьей стороне симпатии автора. Он отстаивает душевную чистоту и цельность натуры Натали. Вот почему, рассказ назван ее именем.

А теперь читатель непременно перелистает несколько страниц назад и отметит, что автор наградил свою главную героиню Натали еще и таким качествами как наблюдательность и умение анализировать события, поступки, обстоятельства.

Гл. 3. «… начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное. Натали».

Гл. 3. «Но вы же любите Соню!… Я покраснел, как пойманный мошенник…»

Гл. 4. Натали: «Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будет скучать…»

То есть перед нами не просто образ, а тип женщины конца ХIХ в., которые составляли определенную плеяду русских, умеющих самоотверженно любить, женщин.

Какие художественные средства помогают автору достичь мастерства в изображении героев?

Основной способ раскрытия характера — контраст.

Бунин знаток и мастер создания персонажей и умело использует для их характеристики все богатства языка. Он не просто наделяет своих героев любым языком, а, подвергая язык обобщающей обработке, которая вообще является необходимым условием образного отражения жизни, отвергает в нем характерное, типичное. Индивидуальные формы речи являются выражением обобщений писателя по поводу определенного типа людей.

Так для людей типа Сони характерна речь с элементами цинизма: «… Ты за эти два года, что я не видела тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала».

Для Натали характерна определенная сдержанность, отсутствие ярко выраженных эмоций, немногословие. Для ее речи так же характерно и то, что она говорит только то вслух, что хорошо обдумала: «Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки».

Виталий Петрович: «Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной… и не чувствуйте неловкости — ведь все, что было — быльем поросло и прошло без возврата».

Прокомментируем этот кусочек с двух сторон.

Первая: Виталий Петрович «призывает» Натали вести себя раскрепощено. Почему? Что, Натали стесняется его присутствия? Но она достаточно сильна и умеет владеть собой! Она всегда была такой! Это характер, тип.

Вторая: речь главного героя. А он тоже все такой же воспитанный, обращается к Натали на «вы», как и принято в светском обществе.

Поразительны и эпитеты, которые играют большую роль как художественные изобразительные средства и слова, употребляемые в значении, далеко выходящими за рамки их первоначального значения.

Примеры: «Черные глаза» и даже не глаза, а «черные солнца», «золотистый цвет лица», «золотые волосы», «зловещее предзнаменование», «чудесный старик», «чудесный дом», «тайная соучастница», «тайное свидание», «блестящая чернота глаз», «тонкие, крепкие, породистые щиколотки», «темно- красный бархат розы», «иноческая стройность ее черного платья». Все эпитеты имеют экспрессивную окраску.

Почти все приведенные примеры относятся к главному лицу рассказа — Натали. Здесь Бунин оттеняет два цвета, чтобы подчеркнуть необычность натуры Натали: золотистый и черный. Черный — это как «зловещее предзнаменование», ведущее к трагедии.

Трагическое звучание рассказа усиливается его своеобразным финалом: Натали умирает.

«Натали» — это один из бунинских рассказов, но не единственный, который заканчивается трагически.

Действие рассказа «Чистый понедельник» происходит в старой России. Главная героиня — женщина, мятущаяся, страдающая, прелестная, погубившая свою жизнь, уйдя в монастырь: это живой, достоверный и очень русский характер. В композиционном отношения рассказ прост и последователен. И как все бунинские рассказы перед самой концовкой имеет кульминационный момент — высшую точку любовной истории, а затем, как развязка — трагедия души главного героя. Но и в начале рассказа есть маленький штрих, который так характерен для Бунина: умение завязать «начало», заинтересовать читателя: «Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно… она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем…»

Действие рассказа построено на контрасте двух действующих лиц. Каким же образом автору удается передать в главной героине рассказа несовместимость привычной жизни с внутренним состоянием ее души? Даже внешне, несмотря на то, что «оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что их «провожали взглядами», Бунин не избежал возможности оттенить красоту и внешность главной героини особенностями.

«А у нее красота была какая- то индийская, персидская». А дальше внешность ее тоже построена на контрастах цвета: «Черные волосы», «черные соболий мех», «черные, как бархатный уголь, глаза» и «бархатисто-пунцовые губы», гранатовое бархатное платье. Очень часто употребляется слово «бархатный». И это придает свой колорит нашей знакомой, которая уже успела и нам понравиться.

Контраст и в том, что он — разговорчив, она — молчалива, что тоже не один раз подчеркивает автор. Вкусы и взгляды ее тоже контрастны: то она «все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», то вдруг мы видим ее на «капустнике» художественного театра.

Пейзаж в рассказе играет определенно особую роль. И начинается рассказ с пейзажа. Здесь основную нагрузку несет цвет: «темнел серый день», «в сумраке видно было…», «зеленые звезды», «мутно чернеющие прохожие», и глаголы: «чернея, разгоралась; мчал» и т. д. — это все глаголы несовершенного вида. Они как бы повторяют все эти действия изо дня в день — так автор передает периодичность, незавершенность действия и, наконец, ритм. Но вернемся к пейзажу: не зря, значит, она снимала квартиру с видом на Москву из окна: «лежала вдали огромная картина заречной снежно — сизой Москвы: … была видна часть Кремля… белела слишком новая громада Христа Спасителя…» И сразу повеяло стариной, той знакомой Русью, которую каждый из нас знает с детства из русских преданий и былин и так сочетается с этой стариной «экскурсия» наших героев на кладбище: «Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях, на кирпично-кровавых стенах монастыря болтали галки, похожие на монашенок…» Весь этот пейзаж передает настроение Ее. И предчувствие чего — то необычного охватывает читателя.

И немой вопрос читателя: «Что это? Бунин впадает в мистику? Религию?» уже замечен автором, и он незамедлительно отвечает устами героини.

«Это не религиозность… Все время это чувство Родины, ее старины…» и благодаря желанию автора воздать должное старине. Он как бы ведет нас дорогой, где еще и в языке старину чувствуешь.

От этого рассказ насыщен архаизмами и церковно-славянскими терминами из церковных книг: обитель, архиепископ, лик, диаконы с рапидами и трикириями, соборы, клирос, Богородица троеручница.

А вот момент, которым нельзя не восторгаться: «А она говорила с тихим светом в глазах:

— Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравиться, пока наизусть не заучу».

Здесь вся Она — русская и такая простая, и такая загадочная: «она была загадочна, непонятна для меня, странны были наши с ней отношения»

Выше уже говорилось, что Бунин — мастер детали. Деталь в этом рассказе выполняет очень разные функции.

Деталь отражает взгляды героя: «висел портер босого Толстого».

Деталь — передает предчувствие, настроение: «Все черное!» — Ведь завтра уже чистый понедельник, — сказала она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке«.

В портретной характеристике автор употребил одну деталь — цвет — тоже черный. Здесь хочется привести еще примеры контраста в рассказе.

Хотя мы не может сказать, что человек, ведущий повествование от первого лица легкомыслен, однако он — полная противоположность Ей. И таким образом, автору удается лучше оттенить все Ее достоинства. Особенно, когда они ведут философски- жизненные разговоры.

Когда он спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках?

Или: «Счастье, счастье… Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулась, а вытащить — ничего нету».

Как видим, женщина, а философски мыслить умеет не хуже, чем со вкусом одеваться. Автор, повествуя об этой интересной личности, считает излишним давать мотивы поступка героини (ухода в монастырь). Он оставляет это на суд читателя. А что испытывает Он после ее ухода в монастырь? Можно ли считать, что в Его душе произошел какой-то перелом?

Некоторые считают, что в книге «Темные аллеи» есть только женские характеры — типы, а мужские характеры отсутствуют, есть только их чувства и переживания. На мой взгляд именно в этом рассказе выведен характер. Во-первых, этот мужской образ отразил в себе все черты русского человека — любящего и бессильного что-либо сделать для любимой, и она, оказавшись сильнее его по натуре, поступает так, как задумала, потому что не смогла найти ответ на вопросы: «…что такое любовь», «что такое счастье», а он ей не помог. И, конечно, в душе его наступил перелом, Он «долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался. Всячески опускаясь на «дно» жизни… Рассказ заканчивается вопросом. Особенно вторая его часть значительна: «… как могла она почувствовать мое присутствие?»

Что дает такой открытый финал для восприятия рассказа читателем? Отсутствие ответа в рассказе художественно оправдано. Оно подчеркивает, что Она чистая, любящая натура, сердцем чувствует приближение любимого человека. Вот и такие типы женщины водятся на Руси: и любит, и мучается, и страдает одна. А автор? Какую позицию занимает он по отношению к своей героине? Автор явно любит свое создание. И сам в своем дневнике писал об этом.

Во всех этих рассказах Бунин нарисовал два женских типа и один мужской характер: каждый из них силен своей любовью и характером, которым наделил его автор. К книге «Темные аллеи», которую можно назвать «энциклопедией любви», можно присоединить еще рассказ «Солнечный удар», который предшествовал этой книге. В них автор исследует самые различные степени и состояния человека, начиная с возвышенных, поэтических переживаний («Натали»), вплоть до «заурядных» элементарных эмоций. Со «счастливой» любовью, когда уже нет боли, муки, Бунину просто нечего делать. Он никогда не пишет о ней.

«Пусть будет только то, что есть… лучше уж не будет…»

Рассказы цикла — образец русской психологической прозы, в которой автором была сделана попытка раскрыть одну из вечных жизненных тайн — тайну любви. Многие художники предпринимали попытку к ее раскрытию, но ближе всех к разгадке этой тайны подошел Бунин.

Используемая литература

1. Н. Любимов «Образная память» (Искусство Бунина).

2. В. Гейдеко «А. Чехов и И. Бунин».

3. О. Михайлов И. А. Бунин. «Жизнь и творчество».4.

4. Рассказы Бунина «Натали», «Чистый понедельник»

Анализ «Чистый понедельник» Бунин

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1279.

Обновлено 10 Июля, 2021

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1279.

Обновлено 10 Июля, 2021

Рассказ великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник» входит в его выдающуюся книгу любовных новелл «Тёмные аллеи». Как и все произведения этого сборника, это рассказ о любви, несчастной и трагичной. Предлагаем литературоведческий анализ произведения Бунина. Материал может быть использован для подготовки к ЕГЭ по литературе в 11 классе.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением Чистый понедельник.

Год написания – 1944 г.

История создания – Исследователи творчества Бунина считают, что поводом для написания «Чистого понедельника», для автора стала его первая любовь.

Тема – В «Чистом понедельнике» ясно прослеживается основная мысль рассказа – это тема отсутствия смысла жизни, одиночество в обществе.

Композиция – Композиционно произведение делится на три части, в первой из них происходит знакомство с героями, вторая часть посвящена событиям православных праздников, и самая короткая третья – развязка сюжета.

Жанр – «Чистый понедельник» относится к жанру «новелла».

Направление – Неореализм.

История создания

Писатель эмигрировал во Францию, это отвлекло его от неприятных моментов в жизни, и он плодотворно работал над своим сборником «Тёмные аллеи». По мнению исследователей, в рассказе Бунин описывает свою первую любовь, где прототипом главного героя является сам автор, а прототипом героини – В. Пащенко.

Сам Иван Алексеевич считал рассказ «Чистый понедельник» одним из лучших своих творений, и в своем дневнике вознес хвалу Богу, за то, что он помог ему создать это великолепное произведение.

Такова краткая история создания рассказа, год написания – 1944, первая публикация новеллы была в «Новом журнале» в городе Нью – Йорке.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Проводя анализ произведения «Чистый понедельник», выявляем, что основная тема новеллы любовь. Произведение посвящено теме подлинной любви, настоящей и всепоглощающей, также в произведении раскрывается проблема непонимания героями друг друга.

Двое молодых людей полюбили друг друга: это прекрасно, так как любовь толкает человека на благородные поступки, благодаря этому чувству человек находит смысл жизни. Проблематика новеллы Бунина состоит в том, что любовь трагична, а главные герои не понимают друг друга. Героиня нашла для себя божественное откровение, она очистилась духовно, найдя свое призвание в служении Богу, и ушла в монастырь. В ее понимании любовь к божественному оказалась сильнее любви к своему избраннику. Она вовремя поняла, что, соединив свою жизнь брачными узами с героем, она не получит полного счастья. Её духовное развитие стоит гораздо выше, чем физиологические потребности, у героини более высокие нравственные цели. Сделав свой выбор, она ушла от мирской суеты, отдавшись служению Богу.

Герой любит свою избранницу, любит искренне, но он не в силах понять метаний её души. Он не может найти объяснения её безрассудным и взбалмошным поступкам. В рассказе Бунина героиня выглядит более живым человеком, она хоть как – то, методом проб и ошибок, ищет свой смысл жизни. Она мечется, кидается из крайности в крайность, но в конце концов находит свой путь.

Главный герой же на протяжении всех этих отношений просто остается сторонним наблюдателем. У него фактически нет никаких стремлений, ему удобно и комфортно всё, когда любимая рядом. Он не может понять её мыслей, скорее всего, он и не делает попыток, чтобы понять. Он просто принимает всё то, что делает его избранница, и ему этого достаточно. Отсюда следует вывод, что каждый человек имеет право выбора, какой бы он ни был. Главное для человека – определиться, что ты, кто и к чему идёшь, и не стоит оглядываться по сторонам, боясь, что кто – то осудит твоё решение. Уверенность в себе и в своих собственных силах помогут найти верное решение и сделать правильный выбор.

Композиция

Творчество Ивана Алексеевича Бунина включает в себя не только прозу, но и стихи. Сам Бунин считал себя поэтом, что особенно чувствуется в его прозаическом произведении «Чистый понедельник». Его выразительные художественные средства, необычные эпитеты и сравнения, разнообразные метафоры, его особый поэтический стиль повествования придают этому произведению легкость и чувственность.

Большой смысл произведению придает само название рассказа. Понятие «чистый», говорит об очищении души, а понедельник – это начало нового. Символично то, что кульминация событий происходит в этот день.

Композиционно рассказ состоит из трех частей. В первой части представляются герои, их взаимоотношения. Мастерское использование выразительных средств придает глубокую эмоциональную окраску образу героев, их времяпровождению.

Вторая часть рассказа в основном построена на диалогах. В этой части автор подводит читателя к самой идее рассказа. Писатель говорит здесь о выборе героини, об её мечтах о божественном. Героиня высказывает своё потаённое желание оставить роскошную светскую жизнь и удалиться в сень монастырских стен.

Кульминационным моментом является ночь после чистого понедельника, когда героиня решительно настроена стать послушницей и происходит неизбежная разлука героев.

Третья часть – развязка действия. Героиня нашла свою цель жизни, она служит в монастыре. Герой после разлуки с любимой два года вёл беспутную жизнь, погрязая в пьянстве и разгуле. Со временем он приходит в себя и ведёт тихую, спокойную жизнь, в полном равнодушии и безразличии ко всему. Однажды судьба даёт ему шанс, он видит свою возлюбленную среди послушниц божьего храма. Встретившись с ней взглядом, он разворачивается и уходит. Кто знает, может, он понял всю бессмысленность своего существования и отправился к новой жизни.

Главные герои

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Чистого понедельника».

Жанр

Произведение Бунина написано в новеллистическом жанре, которому присущ крутой поворот событий. В данном рассказе так и происходит: главная героиня меняет свое мировоззрение, и резко порывает со своей прошлой жизнью, меняя ее самым коренным образом.

Новелла написана в направлении неореализма, но написать о любви такими словами, мог только великий русский поэт и прозаик Иван Алексеевич Бунин.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Елена Фирсова

12/12

-

Элина Тролль

9/12

-

Михаил Палагин

11/12

-

Александр Котков

12/12

-

Абдул Есть

10/12

-

Эрика Радель

12/12

-

Регина Чистова

12/12

-

Bv Gh

11/12

-

Светлана Маметекова

12/12

-

Алия Смагулова

12/12

Рейтинг анализа

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1279.

А какую оценку поставите вы?

История написания

Сборник «Темные аллеи» И. А. Бунин писал, находясь во Франции, работа длилась в период 1937—1945 гг. Создание книги было для автора в определенной мере спасением от трагизма жизни. Тогда ему сильно требовались деньги, также у него пропали все надежды на возвращение в Россию. Помимо этого, на него влияла депрессивная военная обстановка в Европе, в которой вовсю свирепствовала черная чума нацизма. «Чистый понедельник» включен в сборник рассказов, работа над созданием произведения была завершена весной 1944 года.

Действие в повести начинается в 1913 г., именно тогда у Бунина был пик творческого расцвета. Удивительно то, что писатель не дал персонажам имен, но время описал довольно точно. Вероятно, вспоминая те годы, автор испытывал ностальгию, именно она помогала ему, изгнанному из страны, забыться от тоски по тем местам, куда он отправляет героиню своего произведения.

С рассказчиком Ивана Алексеевича роднит горькое чувство потери: он также утратил любовь — свою Россию. Это можно проследить во всем: в описании современной литературы, философских вечеров Андрея Белого, капустников.

С большим трепетом писатель вспоминает восточную архитектуру древней столицы, бой часов Спасской башни, прогулки по Ордынке.

Жанр и смысл названия

Жанр «Чистый понедельник» — новелла. Этому стилю присущ внезапный поворот сюжетной линии, это заставляет переосмыслить всю суть повествования. В этом произведении — это неожиданный уход главной героини в монастырь.

Все литературное творчество писателя пронизано символизмом. Невзирая на то, что «Темные аллеи» множество критиков принимают как дань традиционной русской прозе, в произведении можно увидеть новые элементы модернизма:

- нестандартная структура: фабула отличается от сюжетной линии;

- контраст: любовь меняется мучением и счастьем;

- мотив незаконченности (прерванная лунная соната, расставание героев после первой ночи);

- символизм в тексте можно увидеть в подсказках: к примеру, роль музыки. Незаконченная лунная соната — символ предстоящих перемен в душе героини. Траурное описание девушки подготавливает к печальному окончанию.

Чистым понедельником называется первый день Великого Поста, который наступает после прощеного воскресения и Масленицы. Религиозный замысел названия сведен к тому, что после падения (близких отношений с мужчиной) девушка искупает свой грех, начинает новую жизнь в монастыре.

Писатель в течение всего произведения кратко описывает жизнь героини, начиная от различных развлечений, завершая принятием религии.

Композиция и конфликт

Огромный смысл новелле придает непосредственно название произведения. Понятие «чистый» обозначает очищение души, понедельник — начало нового. Композиция состоит из трех частей:

- Экспозиция. Знакомит с главными персонажами, описывает их взаимоотношения.

- Кульминация. Повествует о том, что произошло в Чистый понедельник. Любовное соитие и большой грех (поскольку дата совпала с религиозным праздником, который обозначает начало воздержания и поста) — наивысшая точка напряжения в произведении.

- Развязка. Уход главной героини в монастырь и волнение рассказчика.

Главная особенность композиции — фабула отличается от сюжета: об отношениях повествует именно герой.

Читатель является свидетелем противоборства в рамках одной любви: оба персонажа противопоставляются друг другу. Рассказчик — человек, который привык ставить земные удовольствия выше духовных ценностей. Его увлечение девушкой нашло выражение в страсти. Она — устремлена к высшим сферам, духовно возвышенна.

Бунин часто отмечает ее вопросительное выражение лица, она тяготится сложившейся ситуацией, все время думает. Только уход в монастырь помогает решить ее внутреннее противостояние.

Краткое содержание

Повествование происходит от первого лица. Главные события следующие: рассказчик каждую ночь приходит к девушке, живущей рядом с храмом Христа спасителя, он влюблен в нее. Герой безмерно разговорчив, героиня — молчалива. У них не было близости, и это вызывает у него недоумение, и в определенном смысле ожидание.

В течение некоторого времени они ходят по театрам, вместе общаются вечерами. Приближается Прощеное Воскресенье, пара едет в Новодевичий монастырь. По дороге девушка рассказывает о том, как вчера ходила на Малоохотинское раскольничье кладбище, и с восторгом описывает ритуал захоронения епископа. Герой не видел в ней до этого приверженности к религии, потому внимательно слушал с влюбленными горящими глазами. Девушка видит это, и поражена тому, насколько сильно он ее любит.

С наступлением вечера они отправляются на капустник, после этого герой провожает ее домой. Она попросила отпустить кучеров, чего до этого не делала, и зайти к ней. Это была лишь их ночь. С утра девушка говорит, что отправляется в Тверь, в монастырь — ее не стоит искать или ждать.

Рассказчик пытается забыться в алкоголе, только через несколько лет приходит в себя. Это был день Прощеного Воскресенья.

Герой подошел к Марфо-Мариинской церкви, около которой тогда начинался крестный ход, где увидел возлюбленную. Они пересеклись взглядами. Но он развернулся и спокойно ушел.

Описание персонажей

Важным элементом произведения является то, что рассказ происходит от первого лица, при этом у главных действующих лиц нет имен. Почему писатель оставил героев безымянными? Это результат типизации образов. Бунин описывает типичных представителей той эпохи, только девушка вышла из рамок, которые были навязаны ей происхождением.

Основные и вспомогательные персонажи:

- Главный герой. Богатый, привлекательный юный дворянин. По-настоящему любит героиню, выполняет все ее капризы, дарит книги, конфеты, цветы. Девушка отвечает взаимностью, но отказывается от свадьбы, не говорит о дальнейшем совместном будущем. Герой пробует ее понять, страдает от неопределенности. После расставания тоскует, часто пьет, посещает храмы. В один из дней видит девушку среди монахинь, она не узнала его.

- Главная героиня. Дочка зажиточного отца, проживает сама в Москве. Стройная и привлекательная девушка, любит светскую жизнь, читает книги. Материальное благополучие ей не чуждо, но это не позволяет ощутить вкус жизни. Она странная, не такая как все, ее внутренний мир открывается герою перед расставанием. Мучается от поиска себя, имеет твердый характер и большую силу воли.

- Актер Качалов. Общий друг на одном из званых вечеров приглашает героиню на танец, целует руки, величает ее Шамаханской царицей. Главного героя он называет «красавцем», добавив затем «ненавижу».

- Старуха в храме. После разлуки рассказчик сильно страдает. Зайдя в храм, старушка видит его слезы и говорит нужные в это время для него слова: не стоит так страдать, это грех.

Образы персонажей противопоставляются друг другу, невзирая на внешнее сходство. Такой контраст подчеркивает непостижимость природы любви, соединяющей двух абсолютно разных людей. Им не дано понять друг друга.

Основная тематика

Главная тема — любовь.

Именно это чувство дарит людям смысл жизни. Девушка обрела ее в служении Богу. А рассказчик утратил свой земной идеал и запутался в себе. Этим писатель пытался подчеркнуть хрупкость мирской страсти, она не может сравниться с духовным началом.

Также Бунин поднимает следующие темы:

- Нравственный выбор. У каждого человека есть право на выбор, и именно он решает, как поступить в определенной ситуации. Девушка выбрала уход в монастырь, но рассказчик не может примириться с разлукой и найти гармонию в себе. У него нет силы, которая есть в его возлюбленной.

- Смысл жизни. Девушка пытается найти себя, не понимает, что ей нужно в действительности. Но героиня почувствовала призвание в служении Богу и решила пойти до конца.

- Цвета. В новелле виден переход от темных тонов к светлым оттенкам. Это обозначает, что девушка смогла найти выход из тьмы сомнений.

- Религия. Сомневающийся человек найдет себя в молитве. В атмосфере пошлости, которая окружала персонажей на закате России, герой потерялся, а героиня нашла спасение в служении Богу.

Бунин традиционно показал то, что в страсти нельзя обрести счастья. Любовь — это удар, оставляющий незаживающие шрамы. Притяжение сердец больше делает несчастным человека, чем радостным.

Раскрытие проблемы

Неразделенная любовь — главная проблематика произведения. Рассказчик страдает от того, что потерял возлюбленную, а девушка не может разорваться между духовными потребностями и страстью. Не зря так поражает контраст ее внешнего вида и внутренних черт характера: светлая тяга к Богу и дьявольская темная красота. Также автор описывает следующие проблемы:

- Счастье. У персонажей отличается понятие счастья. Для героя — это семья, для героини — служение Богу. Он стремился к земным радостям, ее не удовлетворяет праздная жизнь. Оба красивы, юны, богаты, но несчастливы, это означает, что радость состоит не в этих ценностях.

- Взаимопонимание. Она не видит счастья в браке, находит себя в духовном призвании. Он не понимает девушку и хочет навязать свое мнение о будущем — семья. Любовь не сделала их близкими, она только показала взаимные противоречия.

Отчаяние — это также проблема, которую затронул писатель. Слабый рассказчик сломался и начал топить печаль в алкоголе. Герой сливается с мрачной обстановкой, в которой узкие улицы усеяны падшими женщинами и трактирами.

Проводя анализ «Чистого понедельника» Бунина, можно увидеть, что писатель в течение всего описания цвета изображает путь души человека от темного начала к светлому концу. Основная идея произведения — очищение от праздного прозябания.

Мораль, которую писатель заложил, — призыв к тому, чтобы все люди стремились к самоопределению. Не стоит бояться осуждения общества.

Если человек уверен в решении, то это и есть настоящее призвание. Если бы девушка уступила, то вряд ли бы оба героя могли быть счастливы в дальнейшем.

Шпаргалка: Рецензия на рассказ Бунина Чистый понедельник

Рецензия на рассказ Бунина Чистый понедельник

Рассказ «Чистый понедельник» (1944) завершает цикл из позднего творчества И.А. Бунина «Темные аллеи». Писатель смеялся, что написал «об одном и том же тридцать восемь раз». Этой одной темой была тема любви. И как во всем гениальном, мы при чтении «Темных аллей» не ощущаем исчерпанности или повтора в похожих повествованиях об отношениях мужчины и женщины, хотя даже сюжетная схема рассказов цикла однотипна. Как правило, описывается встреча героев, внезапное сближение, вспышка чувств – и неотвратимое расставание. Любовь для Бунина – всего лишь прекрасный миг. И в каждом рассказе он находит новые и новые оттенки любовного чувства.

В последнем рассказе – «Чистый понедельник» – удивительным образом слились лирика и патетика, народные традиции и модерн, божественное и мирское; здесь словно подведены поэтические и философские итоги бунинского творчества. Автор разворачивает перед нами повествование не только о любви, но о тайнах человеческой души, о понимании счастья, о сложном и противоречивом национальном характере, о духе исторической эпохи, о вере. И нарочитая похожесть сюжетов помогает читателю сосредоточиться не на ходе событий, а на героях и неподражаемом стиле Бунина.

Основным художественным приемом в рассказе «Чистый понедельник» выступает прием антитезы. Выстраивается целая система противопоставлений: антонимы, пронизывающие первое предложение («Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающая от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи…»); разные по складу характера герой и героиня («…и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала…»); нарядная светская жизнь героини и ее глубокая религиозность; любовь, не имеющая внешних препятствий, и ее трагический финал. Движением текста словно управляют два противоположных мотива – пошлость окружающей действительности и духовность вечных ценностей.

Рассказ имеет ретроспективную структуру: о своей страстной любви к таинственной красавице герой вспоминает. Это дает возможность представить события как бы в двойном освещении: то, что герой не заметил «тогда», он осмысляет уже по памяти, будто подводя итоги. Построение рассказа на отдельных эпизодах и кольцевая композиция позволяет автору не только показать быстротечность времени, но и с наибольшей полнотой воссоздать портрет эпохи. Историческая панорама 10-х годов XX века в России представлена людьми, реально существовавшими, олицетворявшими культуру той поры. Бунин с иронией изображает А. Белого, К. Станиславского, Ф. Шаляпина, и в этом сквозит манера писателя общаться со своими современниками, так знакомая нам по мемуарам. В то же время детали действительности начала ХХ века переплетаются с приметами глубокой древности: наряду с ресторанами «Яр», «Стрельна» о многовековой истории России напоминают бесчисленные названия московских храмов, монастырей, икон (Храм Христа Спасителя, Кремль, Собор Василия Блаженного, Зачатьевский монастырь, икона Богородицы Троеручницы и другие), имена исторических деятелей (Ослябли, Пересвета), цитаты из летописей, сказаний, молитв. Так в рассказе складывается образ эпохи, соединяющей в себе модерн и «допетровскую Русь», и так прорисовывается русский национальный характер, сотканный из противоречий.

Сюжетным и композиционным центром произведения становятся сложные отношения двух героев – Его и Ее. Повествование ведется от первого лица, что создает эффект присутствия и усиливает реалистичность событий. Сам образ главного героя дан эскизно, показаны лишь его чувства и переживания, и это роднит персонаж с лирическим героем поэзии Бунина. Но нас настораживает, что герой не понимает ту, которой искренне поклоняется. Ослепленный любовью, он не может постичь, какая внутренняя работа свершается в душе его возлюбленной. Однако именно влюбленность дает герою исключительную остроту восприятия, через призму которой представлен в рассказе портрет героини. В ее описании определяющими являются эпитеты «странная» и «загадочная»: «…она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения…». Детали внешности, повторяющиеся в портретных зарисовках, эпитеты «черный», «бархатный», «янтарный» не проясняют психологическое состояние героини, а, наоборот, подчеркивают ее таинственность.

Мы узнаем, что отец героини – «просвещенный человек знатного купеческого рода», но дальше содержится намек на его заурядность («что-то, как все такие купцы, собирал»). То есть в происхождении мы не находим объяснения раздвоенности душевного мира героини, получающей удовольствие и от мирских страстей, и почитающей религиозные обряды. Двойственность характера, скорее, коренится в сочетании западного и восточного. Эта девушка серьезно относится к чтению европейской литературы (Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского), но внутри нее очень много от Востока, что проявляется даже во внешности: «А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком…». Вся жизнь героини соткана из необъяснимых противоречий. Она с одинаковым интересом посещает и древние храмы, монастыри и рестораны, капустники. Все ее бытие – непрерывное метание между плотью и духом, сиюминутным и вечным. За видимым светским лоском в ней есть исконно национальные, русские начала. И они оказываются более сильными, так как проявляются в убеждениях.

Непонятная в своих противоположных склонностях, героиня, вместе с тем, очень органично вписывается в контрасты Москвы тех лет, города, который сочетал в себе многовековую красоту соборов, перезвон колоколов с реалиями новой буржуазной эпохи.

Как и во всем творчестве Бунина, одним из важнейших в «Чистом понедельнике» оказывается мотив красоты, неразрывно связанный с образом героини. Причем, красоты не столько внешней, сколько внутренней. Загадочная женщина всюду видит ее исчезновение – и это главная мука ее души. «Вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась эта Русь…». Стремление сохранить в себе эту красоту ведет героиню в монастырь. Кроме того, она никак не могла найти смысл в своем существовании: «Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы,

ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом…». Поэтому и возникло желание заполнить жизнь чем-то значительным, духовным миром. Автору удалось настолько тонко передать сущность героини, что мы и не представляем ее в ситуации земного счастья. Интересно, что в отличие от Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда» И. Тургенева, бунинская героиня сама не ищет счастья в этой жизни, изначально осознавая его невозможность. Психологизм автора «Темных аллей» существенно отличается от «диалектики души» Л. Толстого и «тайного психологизма» И. Тургенева. Движения души героев Бунина не поддаются логическому объяснению, герои будто не властны над собой. В этой связи обращают на себя внимание часто употребляемые писателем безличные глагольные конструкции («…почему-то захотелось непременно войти туда…»).

В «Чистом понедельнике» перекликаются с другими произведениями Бунина мотивы суетного мира и духовной жизни. Характерно, каждый из мотивов поддержан своей системой образов. И большая концентрированность деталей в сочетании с сжатым изложением требует от нас внимательного прочтения. Так, предметной основой для мотива суетного мира являются функционально нагруженные детали: литературная богема изображена как бессмысленный «капустник», где лишь «выкрики», кривляние и позерство. Мотиву же духовной жизни соответствуют «самопроизвольные» детали: описания природы и памятников архитектуры («Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне»). Чувства художника, всем сердцем любящего родную природу, переданы через цветовую гамму и эмоционально-оттеночные эпитеты («тонко и грустно», «светло», «дивно», «на золотой эмали заката»).

Поэтичность рассказа проявляется в звуковой и ритмической организации текста. Здесь также ярки контрасты: «медленное сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты» сменяется канканом, а звуки литургии – маршем из «Аиды». Чередование важнейших мотивов – временного и вечного, жизни плоти и жизни духа – составляет ритмическую основу рассказа. Убеждает в этом и «маршруты» прогулок героев: «Метрополь» – Рогожское кладбище – трактир Егорова – театр – «капустник». Наконец, само название «Чистый понедельник» символизирует, в соответствии с православным календарем, границу между жизнью суетной и Великим постом, когда люди должны очиститься от скверны мирской жизни. Героиня идет на очень большой грех, поддавшись искушению с любимым именно в этот день. Правда, она уже в тот момент знала, что готова отречься от мира земного и возродиться духовно, став Христовой невестой. Важно, что и для героя Чистый понедельник становится переломным в жизни. В Прощеное воскресенье оба героя прощаются со своей старой жизнью, которая не дала им счастья, но в новой жизни с ними остается их любовь. И только очистив душу этим высоким чувством, человек постигает истинное счастье. Взаимосвязь темы любви и темы очищения души – лейтмотив всего творчества И.А. Бунина. «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена» – так писал автор в рассказе «Темные аллеи».