Литературная деятельность поэта

В творчестве высмеиваются общественные традиции, «процветание» цивилизации, моральная «деградация» помещиков и многое другое. Но, чаще всего, «удар» приходится на правительство за кровожадность и оскорбления. А также и на крестьян за их трусость и молчанье. Сатира Салтыкова-Щедрина пронизана революционными настроями и наполнена публицистической направленностью. Он изображает всё происходящее в остром и критичном свете.

Писатель с помощью кратко написанных сказок собственного сочинения выражает мысли об укладе страны. Сказки Михаила Евграфовича показывают все беды и горести, происходящие вокруг. С их помощью сатирик борется с окружающим бесчинством.

Героями юмористических рассказов являются животные, напоминающие читателю людей. Они живут такой же непримечательной жизнью, как и люди: работают, читают газеты, получают зарплату и платят налоги. Это и придаёт некую изюминку его сказкам. Поэт подробно описывает жизнь животных, показывая трудности в России конца XIX века.

Почти все щедринские герои произведений носят «говорящие» фамилии:

- Негодяев.

- Угрюм-Бурчаев.

- Перехват — Залихватский.

- Василиск Бородавкин.

- Прыщ.

Они все реальные, не придуманные. Многие прототипы героев срисованы с родных ему людей.

Он с лёгкостью обходит суд цензоров, ведь все его революционные мысли были искусно завуалированы. Поскольку, большее количество его произведений — это сказки для детей, то никто не искал скрытого в них смысла, просто наслаждались чтением. Он использовал аллегорию при написании своих творений.

Сказка в стиле Салтыкова-Щедрина высмеивает всё самое неблагоприятное в человеке и обществе. Главный художественный приём автора — гротеск.

Гротеск — это сатирическое преувеличение, сочетание фантастики и реальности.

Примеры из сказок

В сказках в виде животных, птиц, рыб писатель описывал человеческие пороки:

- лень;

- жестокость;

- жадность;

- эгоцентризм;

- рабство;

- глупость.

В сказке «Премудрый пескарь» повествование идёт о пескаре, который прожил свою жизнь в страхе, не думая ни о ком, за исключением самого себя. Прежде чем погибнуть, он понимает, что всё было бесполезно, ведь он не жил, а существовал. Он никому не помог, никого не утешил, не приютил, не обогрел. И главное — не испытал счастья.

В сказке «Дикий помещик» Салтыков-Щедрин высмеивает высокомерное обращение помещиков к простому народу. Помещик думает, что в царстве слишком много мужиков развелось. Но после исчезновения крестьян жизнь лучше не становится. В конце концов, он превращается в животное.

Но в некоторых случаях и сами пороки превращались в действующие лица. Например, темой сказки «Добродетели и пороки» были проживающие вместе Лесть, Честность, Прелюбодеяние.

У них имеется старое поколение, которое полагает, что пороки обязаны с достоинством носить свой флаг. Но присутствует и молодое поколение, которое считает, что может притвориться «хорошенькими», чтобы пройти в дом.

Человека можно встретить реже. Но он всё-таки присутствует в произведениях. К примеру, газетчик-обманщик выражает недовольство, ведь правдивость начала обесцениваться. Легкомысленный читатель верит в это и оказывается в тюрьме, где умирает из-за болезни. А газетчик радуется!

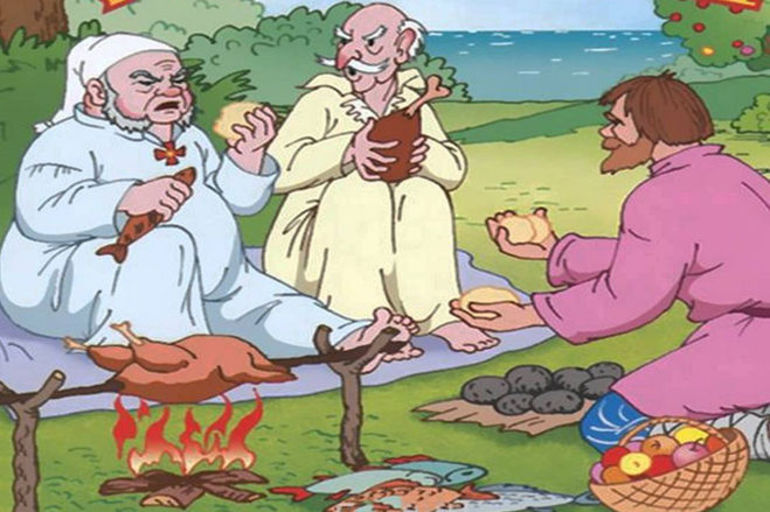

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» продемонстрированы в виде действующих лиц нахлебники. Очутившись на островке, где есть всё необходимое для пропитания, генералы не могли ничего сделать самостоятельно. Более того, они считали, что труд — это унизительно для таких людей, как они. Если б не мужчина, который прислуживал им, они бы умерли.

Здесь высмеиваются не только генералы-тунеядцы, но и сам мужик, принимающий свою рабскую зависимость. Он считает, что цель его жизни — это угождать господам. Мужчина самостоятельно привязал себя к двум генералам.

Способна ли сатира Салтыков-Щедрина улучшить мир? Да, ведь смеясь над всем гнилым, подлым и бессмысленным, человек поднимается над этим, признаёт свои ошибки и проблемы. Поэт пытается в своих произведениях направить человечество «на путь истинный».

Демократическая

литература второй половины XIX века

стремилась пробудить гражданскую

совесть в русском обществе, воздействуя

поэтическим «словом отрицанья»

или острием политической сатиры.

Но убедительнее всех эзоповым языком

умел с публикой говорить М. Е.

Салтыков-Щедрин.

«Сказки»

Салтыкова-Щедрина — политические сказки.

«Сказки» — это итог многолетних

жизненных наблюдений, итог всего

творческого пути писателя. В

них сплетаются фантастическое и реальное,

комическое с трагическим.

Писатель широко использует в своих

произведениях гротеск,

гиперболу..

Появляются

образы, взятые из русских народных

сказок, при этом в мир сказки вводятся

также различные политические мотивы.

С помощью привычных сказочных сюжетов

и героев Щедрин раскрывает сложные

проблемы современности,

а фантастика в сказках отражает дух

времени.

Рядом с традиционными персонажами

появляются новые образы: премудрый

пискарь, карась-идеалист, вяленая вобла.

С их помощью писатель высмеивает всякого

рода приспособленчество, несбыточные

надежды, которые продиктованы инстинктом

самосохранения или наивностью.

Особенно беспощадно он показал либералов.

Звери, рыбы, птицы ведут научные споры,

проповедуют, судят других.

Одна из самых ярких

сказок, в которой действуют животные,

— «Премудрый

пескарь«.

С иронией изображает автор в

пескаре перепуганного до смерти

трусливого обывателя,

который «не ест, не пьет, ни с кем

дружбу не водит, а все свою распостылую

жизнь бережет». В этой сказке, как и

во многих других, писатель сочетает

фантастику с реалистическим изображением

действительности.

Перед нами пескарь — маленькая рыбешка,

которая боится всего на свете. Мы узнаем,

что он «жалованья не получает, прислуги

не держит, в карты не играет, вина не

пьет…».

Таким необычным сочетанием приемов

достигается эффект реальности

происходящего.

Читатели понимают, что пескарь — это

художественная метафора, которая

помогает охарактеризовать людей-обывателей.

Вся биография

пескаря сводится к формуле: «Жил —

дрожал и умирал — дрожал».

Давно уже

хрестоматийной называют сказку «Как

один мужик двух генералов прокормил».

Кажется, все здесь ясно. Но это только

кажущаяся простота. Да, конечно, речь

идет о генералах, ни к чему не

приспособленных: и накормить-то себя

они не могут (а сколько дичи, рыбы рядом

— только руку протяни), и не могут

определить части света. Никчемность,

с одной стороны, и страстное презрение

к простому человеку, с другой, хорошо

выражаются такими художественными

приемами, как сатира и сарказм.

Сатира легко угадывается в тупоголовости

генералов, уверенных, что их должны

накормить, что «булки в том самом виде

родятся, как их утром к кофею подают».

Случай свел их с мужиком. Какая скрытая

ирония: «…спал громаднейший мужчина…»,

спал, «уклонялся от работы». И

вот немощные и толстые генералы заставили

такого мощного мужчину работать на них.

Особенностью

стиля этой сказки является едкий сарказм:

мужик-умелец

накормил генералов, да не как-нибудь

-рябчика поймал для чуть не съевших друг

друга генералов.

Мужик-то, «мужичина»

огромный, накормив генералов яблоками,

себе берет одно, причем кислое. Позже

он безропотно готовит по требованию

генералов веревку, и той же веревкой

«генералы привязали мужичину к дереву,

чтобы не убег…». Потом этот «тунеядец»

(так его звали генералы) и корабль

построил, и доставил своих грозных

пассажиров на Подьяческую (что в

Петербурге). Те «не

забыли про мужика, выслали ему рюмку

водки и пятак серебра: веселись, мужичина».

Салтыков-Щедрин

высмеивает и господ, и народ.

Здесь использованы и элементы

фантастики

(внезапное перенесение на необитаемый

остров), и

сарказм —

злой, обличительный смех.

Салтыков-Щедрин

— мастер тонкой, скрытой иронии.

В борьбе с

цензурой он использовал эзопов язык.

Эзопова манера, по словам писателя, —

«это манера, обнаруживающая замечательную

изворотливость в изображении оговорок,

недомолвок, иносказаний и прочих обманных

средств«

Салтыков-Щедрин

довел язык иносказаний до совершенства:

он выработал целую систему выражений,

эпитетов, метафор.

Сказка «Карась-идеалист»

раскрывает заблуждения

русской интеллигенции.

Используя эзопов язык, Щедрин высмеивает

либералов, которые считают социальное

зло простым заблуждением умов.

Карасю-идеалисту кажется, что и щуки к

добру не глухи. Он верит в достижение

социальной гармонии через нравственное

перерождение, перевоспитание щук. И

вот карась развивает перед щукой свои

социалистические утопии.

Два раза ему удается побеседовать с

хищницей, отделавшись небольшими

телесными повреждениями. В третий раз

случается неизбежное: щука

проглатывает карася, причем важно, как

она это делает. Первый

вопрос карася-идеалиста: «Что такое

добродетель?» — заставляет хищницу

разинуть пасть от удивления, машинально

потянуть в себя воду, а вместе с ней так

же машинально проглотить карася. Этой

деталью Салтыков-Щедрин подчеркивает,

что дело не в «злых» и неразумных

щуках: сама природа хищников такова,

что они проглатывают карасей непроизвольно

— у них «комплекция каверзная».

Стремясь

сатирически изобразить современную

ему действительность, Салтыков-Щедрин

использовал традиционные образы и

сюжеты русской сказки, различные средства

сатирической иносказательности:

аллегорию, гротеск, иронию, алогизм.

Все многообразие средств художественной

изобразительности позволило автору

заострить в своих произведениях проблемы

современного ему общества.

В сказке «Дикий

помещик» крайнее

преувеличение отдельных ситуаций

позволило писателю превратить смешную

историю о глупом и ленивом помещике в

яростное обличение существующих в

России порядков,

которые способствуют появлению таких

помещиков-паразитов.

Самое начало

«Дикого помещика» вводит нас в мир

сказки: «В некотором царстве, в

некотором государстве жил-был…»

Сохраняя

дух и стиль народной сказки,

сатирик говорит о реальных событиях

современной ему жизни. Живя за счет

народного труда, ничего не зная и не

умея, но считая себя опорой государства,

герой Щедрина ненавидит людей, которые

кормят и поят

его, создавая комфортные условия

существования. Он не может выносить

даже «холопского духа». Его страстная

мечта — лишиться всех мужиков.

Но когда это желание осуществляется,

помещик, ни к чему не приспособленный,

терпит голод, холод, нужду, совершенно

дичает, превращаясь в животное.

Совсем иначе

рассказывает писатель о народе. Он у

автора бессловесный и безропотный, и

поэтому обличение помещиков соседствует

у Щедрина с чувством горечи о трагической

безысходности судьбы простого русского

человека.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Меню статьи:

- Детальнее о сатире русского писателя

- О чем рассказывают сказки?

- «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

- Герои повести и события

- Выводы из сказки

- Образ народа в сказках русского автора

- Актуальны ли сказки сегодня?

- Почему сказки – уникальны?

- История рождения сказок

- Тематическое своеобразие сказок

- «Карась-идеалист»

- Художественные приемы сказок

- Сатира

- Олицетворение

- Контрастность

- Символичность

- Ирония

- Политические сказки

- Творческая манера автора

- О либералах и обывателях

- «Премудрый пескарь»

- О бюрократах и народе

- «Медведь на воеводстве»

- О нравственных добродетелях

Михаила Салтыкова-Щедрина считают одним из великих русских сатириков. Писатель – своей жизнью и талантом – доказывал необходимость борьбы за свободу обычных людей. Прежде всего – свободу от рабства, от крепостнического строя. Так что «Сказки» Салтыкова-Щедрина – пример неумолимой, едкой, но утонченной сатиры, высмеивания пороков социума. Писатель критиковал абсолютизм, крепостной гнет. В 1861 году по Российской империи прогремела реформа: крепостные якобы получили свободу. Но на деле осталась масса пережитков былого порядка. Эти пережитки встречались не только в общественных обычаях, нормах, но и в сознании людей. Бывшие крепостные оставались такими же покорными, трусливыми и безвольными, отдаваясь на волю эгоизма своих угнетателей.

Детальнее о сатире русского писателя

Сказки – это жанр, где наиболее ярко проявился сатирический дар Салтыкова-Щедрина. Дело в том, что в Российской империи господствовала цензура, а сказки эффективно позволяли скрывать истинный посыл произведения. Обличительность при этом никуда не девалась, но маскировалась. Салтыков-Щедрин любил наделять свои тексты острым социальным и политическим подтекстом, понятным для читателей.

Как говорил известный автор сказок – датчанин Андерсен, все вещи следует называть своими именами. Но если это невозможно сделать в реальной жизни, значит в сказке это делать просто обязательно. Каждый писатель старается донести читателю свой внутренний мир, свои мысли – даже самые потаенные. Истинный мастер тонко чувствует и глубоко сопереживает миру – глубже обычного человека. Такой автор – это своеобразный эмоциональный «индикатор», лакмус реальности. Гений Салтыкова-Щедрина – описывать серьезные вещи в простой форме детской сказки. Незатейливость, непосредственность, но и скрытая серьезность – вот характерные черты сказок нашего писателя. При этом Салтыков-Щедрин прямо снабжает свои тексты ремаркой: «для детей изрядного возраста».

О чем рассказывают сказки?

Итак, обратимся непосредственно к самим сказкам писателя. Бедные угнетаются богатыми, дворяне и чиновники яро критикуются. Автор обвиняет и обличает сильных, обладающих властью людей, эксплуатирующих слабых. Народный труд оказывался разменной монетой, и народ в этом обмене, как правило, ничего не получал.

Салтыков-Щедрин активно использует образы господ и правящего класса. В сказках этого автора в негативном свете предстают помещики и чиновники, купцы и другие представители этих сословий. Власть – это все, чем они владеют. Но на самом деле эта власть оборачивается исключительно эксплуатацией людей, которые делают всю работу. Писатель изображает господ ленивыми, беспомощными, глупыми, хвастливыми, заносчивыми.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

В этом произведении автор представляет на суд читателей реалии Российской империи – той эпохи, в которую жил сам писатель. Крестьяне страдают от гнета помещиков, нещадно наживающихся на простом народе. При этом крестьяне не сопротивляются и, кажется, даже не думают об этом.

Герои повести и события

Далее Салтыков-Щедрин рассказывает о двух генералах, прослуживших в кабинетах. Однажды, по причине «ненадобности» генералов упраздняют. Сказки делают возможными всякие парадоксы, так что автор помещает своих персонажей на остров. Там герои чуть было не поубивали друг друга, однако остались живы лишь благодаря простому мужику. Тот тоже жил на острове. Мужик покормил генералов, готовых накинуться друг на друга и съесть. Так что простой человек спас господ от голода, несмотря на то, что остров был и так богат на разные плоды, рыбу и всяческую живность.

В 1869–1870 годах увидело свет сатирическое произведение Салтыкова-Щедрина под названием «История одного города». Предлагаем читателям ознакомиться с его кратким содержанием.

Генералы умоляли простеца спасти их от голода. Мужик – добрая душа, так что покормил героев. Но генералы, когда вдоволь насытились, принялись смеяться над мужиком и осыпать своего спасителя издевками. Господа доказывают мужику, как хорошо быть на их месте.

Выводы из сказки

Общество полнится паразитизмом, ленью, праздностью. Господа, давно отвыкшие от работы, не ценят труд тех, за счет кого они живут. Впрочем, пороки самодержавного строя высмеиваются, изобличаются не только в этом тексте. Похожие мотивы писатель приводит в произведении под названием «Премудрый пескарь». Здесь под бич сатиры попали мещане. Частый лейтмотив автора: не слова, а действия, решительные поступки – залог счастья, светлого будущего. Кто должен выступить источником этих действий? Народ, только народ.

Образ народа в сказках русского автора

Так как народ занимает почетное место в произведениях Салтыкова-Щедрина, следует поближе присмотреться к образу простых людей в сказках. Талант, самобытность, сила, житейская смекалка – все это отличает простого человека из народа от господ.

Вспомним еще раз проанализированную выше повесть. Мужик обладает хорошим умом. Собственные волосы послужили герою материалом, чтобы соорудить невод, а также сделать лодку. Салтыкова-Щедрина переполняет горькая обида, иногда – стыд за народ, который страдает и претерпевает. Образно говоря, народ сам делает цепь, которую ему позже набросят на шею господа-угнетатели. Также писатель представляет читателям символ русского человека из народа. Это конь, терпеливо тянущий свою ношу.

Актуальны ли сказки сегодня?

Безусловно. Писатель создал произведения на века, которые никогда не устареют. Актуальность сказок очевидна и в наше время. Если читатели достаточно внимательны, то они, однозначно, увидят, что реальность Салтыкова-Щедрина похожа на современность. Соответственно, сказки – хороший инструмент для познания современного мира. В текстах русского автора раскрывается специфика социальных отношений, закономерностей жизни. Сказки способствуют нравственному очищению людей. Творчество автора – вне времени, эти сказки – не только наследие прошлого, но также принадлежность настоящего и будущего.

Почему сказки – уникальны?

При создании своих сатирических произведений автор пользовался опытом фольклора, учитывая устное народное творчество. Кроме того, писатель обращается к зарубежному опыту, который Салтыков-Щедрин соединяет с русскими традициями. Результат – формирование совершенно нового, оригинального жанра, который сочетает черты фантастики, а также злободневной политической действительности.

Главная тема произведения Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы” – жизнь помещиков накануне отмены крепостного права и после этого события. Предлагаем читателям ознакомиться с его кратким содержанием

Сказки автора – специфически образные. Эти произведения полнятся проблемами и образами из наследия Салтыкова-Щедрина в целом.

Сказки – это воплощение всего идейно-тематического богатства сатирического дара автора. Это органическая часть творчества русского автора. Поэтому сказки являются особым литературным жанром, опирающимся на были, легенды, песни и суеверия. Не брезгует автор и традиционными сюжетами, персонажами (вроде Василисы Прекрасной или Ивана-царевича), художественными приемами (устойчивыми оборотами, присказками, эпитетами, антитезами). Под рассказами о животных скрывается на самом деле политический памфлет.

История рождения сказок

Первые произведения этого жанра вышли из-под пера Салтыкова-Щедрина в 1869-м. Однако лишь спустя несколько лет (в 1883–1886 годах) развернулись интенсивные работы по написанию сказок. Всего писатель создал около 32-х текстов, а конкретно в тот период – 28. Но почему же все-таки русский автор так увлекся этим жанром? Сказка – понятный и простой способ донести свои мысли до простых людей. Ведь главный адресат писателя – народ. Начиная с ранних лет, с детства, люди знакомятся с образами из сказок, поэтому язык сказки – лишь инструмент влияния на сознание человека. По крайней мере, для Салтыкова-Щедрина.

Тематическое своеобразие сказок

Удивительно полно и точно автор отображает русские реалии XIX века, тонкости общественных и социальных сил Российской империи. Это был период реформ. Множество сказок писатель посвятил этим темам. Можно вспомнить «Богатыря», «Медведя на воеводстве», «Орла-мецената», где автор критикует русский абсолютизм, пороки власти.

В «Премудром пескаре», «Вяленой вобле», «Либерале» автор высмеивает трусость мещан, критикует приверженцев либерализма. В «Праздном разговоре», «Деревенском пожаре», а также в «Коняге» автор обращается к образу кулака – нового социального феномена, а еще – крестьянства. Страдающий, обездоленный народ – вечная тема Салтыкова-Щедрина.

Темы сказок разнообразны, однако посыл автор во всех текстах одинаков: принципиальное различие, непримиримость интересов работающих людей и господ, эксплуатирующих народ. Ирония – острое оружие автора. Салтыков-Щедрин выводит в своих произведениях образы других писателей, философов, которые мечтают о бескровном решении проблем общественного неравенства.

Резюмируем темы, которые затрагивает сатирик:

- описание нерадивых правительственных групп, господ, эксплуатирующих народ;

- образ жизни русских крестьян;

- сатира, обличающая пороки и поведение, психологию мещан, а также либералов-интеллигентов;

- ирония, насмешка над индивидуалистической моралью, а также внимание к пропаганде новых нравственных ориентиров.

«Карась-идеалист»

Проанализируем еще одну сказку. Зло – это «заблуждение умов», результат «горькой случайности» истории. Салтыков-Щедрин – приверженец просвещения, прогресса. Здесь писатель немного наивен, так как верит в возможность доброго решения проблем, без крови, без хаоса. Впрочем, далее автор остро насмехается над иллюзиями – утопическим заблуждением. Эта ирония идет рука об руку с поддержкой социализма. На сцене появляется Карась – не такой уж простой образ. Карась наивен, но готов пойти на самопожертвование.

Художественные приемы сказок

Сатира

Автор активно пользуется художественными приемами сатиры. Это сатирическая типизация. Читатель найдет здесь фантастику, гротеск в паре с гиперболой. В тексте появляется и аллегория. Это основные приемы, используемые писателем.

Олицетворение

Обращение к образам животных – типичный прием, который мы находим в сказках, притчах и баснях. И это не случайность. Заяц пишет в газетную колонку, медведь путешествует и ездит по командировкам, а рыбы спорят о политике и реформах. Образы этих героев не отличаются условностью, это полноценный художественный образ. Автор сосредотачивает внимание на свойствах, на облике персонажей, на повадках.

Контрастность

Другой популярный метод русского писателя – это противопоставление и контраст. Мужик противопоставляется генералам, богатые – бедным, хищники – добыче и т. д. Салтыков-Щедрин часто изображает идейную полемику, спор между персонажами. Диалоги даже составляют содержание некоторых отдельных текстов, которые суть – один разговор героев. В этом контексте можно вспомнить проанализированного нами выше «Карася-идеалиста».

Символичность

Еще один распространенный прием называется символикой. Этот прием обладает эмоциональной и смысловой нагрузкой. Например, вспоминается пейзаж – мощный символ из сказки о «Коняге».

Ирония

Конечно же, в сказках не обошлось без иронии. Салтыков-Щедрин – признанный мастер иронии, и это отличает, пожалуй, все произведения этого автора, а не только сказки. Ирония предполагает своеобразный юмор, пусть и немного злобный. О юморе любопытно писал Белинский. Например, гоголевский юмор критик считал спокойным даже в раздражении и возмущении, добрый, даже если лукавый. А вот юмор нашего автора сказок критик находил грозным, открытым, желчным, ядовитым и беспощадным.

Политические сказки

Итак, Салтыковым-Щедриным было создано новое явление. Писатель – изобретатель нового жанра – политической сказки. Богатая галерея героев произведений сатирика представляет реалии российского общества времен реформы. Салтыков-Щедрин – это анатом от литературы, который препарирует социальные реалии, классы, разрезает и изучает патологии дворян, буржуа, мещан, бюрократов, интеллигентов…

О политической сатире писателя отзывался, в частности, Тургенев:

В Салтыкове есть нечто свифтовское: этот серьёзный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, сохраняемый несмотря на неистовства и преувеличения формы…

Политическая сатира автора похожа на басню. Салтыков-Щедрин тоже снабжает свои тексты (в конце) моралью-выводом. Герои сказок проявляют признаки статичности, воплощая те или иные пороки, отрицательные черты людей. Обычно в произведениях нет положительного персонажа как такового. Но есть в этих сказках и отличие от обычной нравоучительной басни, популярной в эпоху Просвещения. Это реализм текстов Салтыкова-Щедрина, отображение злобы дня. Вот как писал об этом сам автор:

Писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности…

Творческая манера автора

Писатель отличается уникальной творческой манерой. Он укрупненно, заостренно изображает действительность, обнажает скрытый «механизм» реальности. Автор уделяет внимание единству обыденности и чуда, социального начала и фантастики. Жгучая ирония, сердечная боль и ярый гнев пронзаю все тексты сатирика. Автор – исследователь, потому что старается познать глубину и полноту жизни – под микроскопом.

О либералах и обывателях

Время, когда жил Салтыков-Щедрин, отличилось разгулом либеральных настроений. Эти настроения превратились в основу общедемократического движения XIX столетия. Сам писатель тоже поддерживал подобные идеи, выступая против самодержавной власти. Но во время революции 1905 года эта форма российского либерализма показала свою нежизнеспособность. Революция 1917 года же тотально доказала бесплодность попыток либералов. Писатель, предчувствуя грядущее, обличает половинчатость идей либералов, бесхарактерность, соглашательство, ведомость Европой – черты российских либералов из интеллигенции. Даже сказку, отражающую эту критику, автор назвал «Либералом». Об этом тексте в свое время отзывался даже Ленин:

Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно к подлости»…

Таким образом, писатель продолжает традиции своих коллег, которые тоже обличали эгоистичные, трусливые характеры русских либералов. Это делал, например, Тургенев, писавших о похожих вещах в «Отцах и детях». Либерализм – это страна упущенных возможностей, вселенная замков из песка. В этом контексте можно вспомнить мнение Чехова, совпадающее с позицией Салтыкова-Щедрина:

Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр…

«Премудрый пескарь»

Это философская сказка, где писатель рассуждает о вечных вопросах: о смысле жизни, о предназначении личности, об идеалах, о том, как стоит жить в целом. Вот читатель видит мелкую, жалкую рыбешку, беспомощную и трусливую – это образ мещанина, обывателя. Человек буквально наделяется чертами рыбы. А мы ведь все помним известную присказку: «ни рыба ни мясо». «Пескарь» является художественной формулой, выразителем породы обывателей. Для Салтыкова-Щедрина сущность обывателей выражается короткой формулой:

Жил – дрожал и умирал – дрожал…

О бюрократах и народе

Писатель кричал – в своих текстах – о том, что примирить социальные противоречия невозможно. Необходимо разрушить иллюзии о добровольности, бескровности, легкости социальных трансформаций, реформ. Чиновник, бюрократ привык эксплуатировать, а народ – привык проявлять свою рабскую, покорную натуру. Ни тот, ни другой не станут изменять себе. Общество – это мир социальных стигм и стереотипов.

«Медведь на воеводстве»

Показательный пример – сказка о медведе. Здесь писатель яростно критикует монархические устои Российской империи. Медведи используются монархом-львом в борьбе с «внутренними супостатами», то есть с народом. Таким образом, бюрократы предстают преданными, бездумными слугами царя. Борьба оборачивается на практике разнообразными злодействами: поеданием чижей, воровством домашнего скота… Однако не все медведи позволяли себе злодействовать. Один из героев – приверженец либерализма – пошел путем реформ. И за это крестьяне его благодарили, но в итоге все равно отомстили и ему тоже, учинив расправу. Так автор показал, что волнения народа происходит не только из-за произволов чиновников, но также по причине порочности самой системы. Впрочем, люди и сами часто не прочь себя околпачить, попадаясь на удочку обещаний.

О нравственных добродетелях

Салтыков-Щедрин, тем не менее, пишет не только о негативных вещах. Писатель обращает внимание и на добродетели. Что больше всего ценит автор? Мир, в котором правит совесть рука об руку со справедливость, – вот идеал автора сказок. Человек зависит от собственной жизненной позиции, а также должен выстраивать соответствующее мировоззрение.

Моральные проблемы – общая черта всех произведений этого жанра. Салтыков-Щедрин осуждает элиту, которая свободу часто путает со своеволием. Общество этой эпохи – это собрание паразитов, от которых давно пора избавиться. Добродетель живет в одном доме с пороком, искренность – с лицемерием. В перевернутом с ног на голову мире достоинство признано ненормальностью.

Таким образом, положительные идеалы – тоже не редкость для текстов сатирика. Даже когда совесть выбрасывают, как отжившее свое ветошь, автор надеется, что в невинных детях эта добродетель еще найдет своих защитников. Посмотрим на цитату из произведения «Пропала совесть»:

Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка <…> А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов…

Поучительность текстов русского автора состоит в том, что от писателя достается всем, никто не сумел спрятаться от едкого сарказма. Но именно так люди учатся на своих ошибках, на своем кривом отражении в зеркале литературы.