Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории РАН,

доктор исторических наук

«Уложенная комиссия» Екатерины Великой

Просвещенный абсолютизм XVIII в. отличался от обычного деспотизма декларированием соблюдения законов, одинаковых для всех подданных. Теоретические основы просвещенного абсолютизма были разработаны выдающимися деятелями французского просвещения Монтескье, Вольтером, Д’ Аламбером и др. Эти просветители умеренного крыла призывали к эволюционной, без потрясений, смене общественных отношений, что способствовало возникновению союза королей и философов, способного, как полагали короли, предотвратить угрозу их тронам. Екатерина оказалась прилежной ученицей просветителей, намеревавшейся энергично претворять их идеи в жизнь. Эти почитатели императрицы были властителями дум передовых людей Европы, создавали вокруг ее имени ореол славы и добродетели. Вольтер, признанный патриарх французского Просвещения, писал ей: «Мы трое — Дидро, Д’ Аламбер и я — мы воздвигаем вам алтари; вы делаете из меня, государыня, язычника».

Императрица также не скупилась на комплименты. Она писала Вольтеру: «Ваши сочинения приучили меня размышлять»; «прошу вас быть уверенным, что Екатерина II всегда будет иметь особливое уважение и почтение к знаменитому фернейскому пустыннику». Сочинение Монтескье «Дух законов» Екатерина называла «молитвенником государей».

Надобность в совершенствовании законодательства ощущалась уже при Петре Великом, и им, а также его преемниками предпринимались многократные попытки привести законы в соответствие с изменившимися обстоятельствами в области социального и политического строя, экономики и нормами уголовного права. При Петре I таких попыток было три: в 1700 г., когда учреждена была Палата об Уложении, в 1714 и 1719 — 1729 гг. Аналогичные попытки, впрочем, закончившиеся столь же безрезультатно, предпринимались при Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне. Как составитель нового Уложения известен П. И. Шувалов, по инициативе которого была создана Уложенная комиссия, действовавшая с 1754 г.

Екатерина II придала этому мероприятию всероссийский размах и с невероятной пышностью поставила его в центр внутриполитической жизни России. Внешние формы, в которые облекла Екатерина II разработку нового Уложения, напоминали что-то вроде созыва древних земских соборов. Центром работы должна была стать особая Уложенная комиссия, члены, или депутаты, которой выбирались от всей страны.

В сочинениях Екатерины II, в частности, в «Наказе» депутатам Уложенной комиссии, неоднократно отмечалось, что в «столь обширном» государстве возможно лишь единоличное самодержавное правление и крайне опасно любое «раздробление и ослабление» власти. В данном контексте указывалось, что и Петр Великий понимал, насколько условия, обычаи и традиции России отличаются от «всех прочих европейских государств, кои он видел». Именно поэтому первый император «с удивительным разума своего проницанием узнал», что следует «ему самому всем управлять». Все усилия и Петра, и Екатерины направлялись на «пользу Империи», «ибо сохранение в целости Государства есть самый высочайший закон».

Уложенная комиссия, созванная Екатериной, отличалась от предшествующих по крайней мере тремя особенностями: более широким представительством — право избирать депутатов было предоставлено дворянам (по одному депутату от уезда), горожанам (по одному депутату от города), государственным и экономическим крестьянам (по одному депутату от провинции при трехступенчатых выборах: погост — уезд — провинция), оседлым «инородцам» (тоже по одному депутату). Кроме того, каждое центральное учреждение посылало в Комиссию по одному своему представителю. Екатерина II уверяла, что выборы организованы так, «дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа». Права избирать депутатов были лишены крепостные крестьяне, составлявшие большинство населения страны, а также духовенство.

В итоге в Уложенную комиссию было избрано около 450 депутатов, из них 33% составляли выборные от дворянства, 36% — выборные от горожан, около 20% — выборные от сельского населения, 5% — правительственные чиновники. Если учесть, что чиновники являлись дворянами, а некоторые города и государственные крестьяне избирали депутатами дворян, то удельный вес дворянства в Уложенной комиссии, составлявшего 0,6% населения страны, значительно повысится. От дворянства и городов было избрано 424 депутата, хотя они представляли едва 4% от населения страны. Основное же население России было крестьянским (93%).

Депутатам предоставлялись существенные льготы и привилегии: помимо жалованья, выдававшегося сверх получаемого на службе, депутаты до конца дней своих освобождались от смертной казни, пыток и телесных наказаний; имения депутатов не подлежали конфискации за исключением случаев, когда надлежало расплатиться за долги; решение суда относительно депутатов не приводилось в исполнение без благословения императрицы; за оскорбление депутата взыскивался двойной штраф; депутатам выдавался особый знак с девизом «Блаженство каждого и всех». Все это должно было придать работе комиссии значение «великого дела».

Вторая особенность екатерининской комиссии состояла в новшестве, неведомом прежде: императрица составила «Наказ» с изложением своих взглядов на задачи Уложенной комиссии, которыми должны руководствоваться депутаты. «Наказ» являлся творческим переосмыслением идей Монтескье, бравшего за образец английский парламентаризм, и был приспособлен к русской действительности. Императрица была глубоко убеждена, что размеры территории России обусловили для нее единственно приемлемую форму правления в виде абсолютной монархии: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства… Всякое другое правление не только было бы для России вредно, но и вконец разорительно».

Крестьянскому вопросу в первоначальном варианте «Наказа», который императрица давала читать вельможам для критики, было уделено больше внимания и решался он более радикально, чем в опубликованном тексте. «Я зачеркнула, разорвала и сожгла, — писала Екатерина, — больше половины, и Бог весть что станется с остальным». Из сохранившихся черновиков видно, что в «Наказе» говорилось о желательности освободить рабов от личной зависимости, оставив помещикам право на часть их труда, и разрешить крестьянам обретать свободу за выкуп. В опубликованном «Наказе» императрица иначе излагала свое отношение к крестьянскому вопросу: «Надо относиться к крестьянам так, чтобы человеколюбивыми поступками предупредить грядущую беду», т.е. выступления доведенных до отчаяния крепостных.

Третья особенность Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. состояла в наличии наказов депутатам, составленных участниками выборов. В Комиссию было подано около 1,5 тыс. наказов от дворян, от горожан (точнее, от купечества), от черносошных, ясачных, приписных крестьян, от однодворцев, пахотных солдат и т. д. Многие наказы содержали жалобы на мздоимство канцелярских служителей, волокиту в правительственных учреждениях, предлагали вместо назначаемых правительством чиновников заполнять административные должности дворянами, избранными на уездных и провинциальных собраниях. Этот огромный материал практического применения в работе Комиссии не нашел, хотя он в известной мере отражал требования и устремления многих сословий тогдашнего общества.

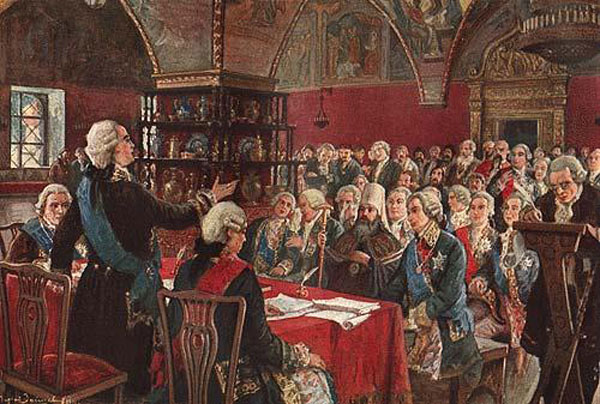

Манифест о созыве Уложенной комиссии был обнародован 16 декабря 1766 г., а торжественное открытие ее состоялось через полгода, 30 июля 1767 г. Оно сопровождалось молебном в Успенском соборе в присутствии императрицы, после чего депутаты дали присягу «проявить чистосердечное старание в столь великом деле». На другой день в Грановитой палате был избран маршал (председатель) Комиссии. Им стал костромской депутат генерал-аншеф А. И. Бибиков. Затем депутатам был прочтен екатерининский «Наказ Комиссии».

Большое собрание провело с 31 июля 1767 г. по 12 января 1769 г. 203 заседания. Оно обсудило целый ряд законодательных проблем (законы о дворянстве с особым выделением проблем остзейского дворянства, законы о купечестве и городском населении, о судоустройстве). Обсуждены были вопросы о положении государственных крестьян и положении всего крестьянства. Помимо Большого собрания в Комиссии работало 15 частных комиссий (государственного права, юстиции, о соотношении воинских и гражданских законов, о городах, о размножении народа, земледелии и домостроительстве, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах и др.).

В октябре 1768 г. Османская империя начала войну с Россией, 18 декабря маршал Уложенной комиссии А. И. Бибиков объявил о прекращении работы Большого собрания комиссии на том основании, что начавшаяся война требовала присутствия депутатов либо на театре военных действий, либо в учреждениях, обслуживавших военные нужды. Депутаты Большой комиссии распускались, «доколе от нас паки созваны будут», но, закончив войну победным миром и подавив движение под предводительством Е. И. Пугачева, Екатерина так и не возобновила работу Уложенной комиссии. С 1775 до 1796 г. Комиссия существовала как чисто бюрократическая инстанция.

Несмотря на пышное торжественное открытие Уложенной комиссии и огромное внимание к ней различных слоев общества, она не была ни парламентарным, ни каким-либо иным законодательным собранием. Политическая функция Комиссии заключалась в приобщении прежде всего дворянства к проблемам государственного управления. По отношению же к обществу в целом основная цель работы Комиссии состояла, по всей вероятности, в «приуготовлении» «умов людских» для введения «лучших законов». Само по себе устройство такого грандиозного общественного собрания имело весьма существенное значение. Далеко не последнюю роль работа Комиссии и особенно ее Большого собрания сыграла для знакомства Екатерины II и ее правительства с «состоянием умов» в стране.

За Уложенной комиссией в историографии тянулась недобрая репутация. Начало негативной ее оценки положили иностранные наблюдатели: французский посол назвал работу комиссии комедией. «Фарсой» оценил Уложенную комиссию и А. С. Пушкин. Советские историки в оценке Уложенной комиссии, как и всего царствования Екатерины II, руководствовались высказыванием Ф. Энгельса об императрице, которой «настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали «северную Семирамиду и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире…». Екатерина представала в образе двуличной женщины, умевшей пускать пыль в глаза французским просветителям и действовавшей вопреки всему тому, о чем им писала. Сама Уложенная комиссия рассматривалась в качестве грандиозного пропагандистского трюка, нацеленного на прославление императрицы.

Действительно, Уложенная комиссия не выполнила главной задачи, ради которой была созвана: Уложение не было составлено. Оно и не могло родиться, поскольку слишком не компетентными (в смысле юридической подготовки) были люди, избранные в комиссию. Налицо была неготовность депутатов к законотворческой деятельности.

Сторонний взгляд французского посла Сегюра запечатлел внешнее проявление этой особенности русского общества второй половины XVIII столетия: «Собрание депутатов, не оправдало тех надежд, которые оно пробудило, потому что члены его большей частью удалялись от цели, предначертанной правительством. Выбранные от самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью: «Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно».

Мнение об абсолютном суверене как единственном источнике любого права уравнивает и далекие северные племена, и образованную элиту, и саму императрицу. Монархия действительно нуждалась в новом адаптированном к быстроменяющимся политическим обстоятельствам своде законов, но созыв Комиссии имел и очевидные демонстративные и пропагандистские цели. Императрица признавалась Вольтеру: «Я должна отдать справедливость народу: это превосходная почва, на которой быстро восходит хорошее зерно, но нам необходимы также аксиомы, бесспорно признанные за истинные».

Тем не менее, надо отметить три позитивных результата деятельности Уложенной комиссии. Одна из задач Уложенной комиссии, обозначенная в Манифесте 16 декабря, состояла в том, «дабы лучше нам узнать нужды и чувствительные недостатки нашего народа». Наказы депутатам, а также прения в Уложенной комиссии дали на этот счет достаточный материал. «Комиссия уложения, — писала Екатерина, — быв в собрании подали мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно». Действительно, в дальнейшем законодательстве были учтены многие претензии, высказанные дворянством и горожанами в Уложенной комиссии.

Деятельность Уложенной комиссии способствовала распространению в России идей французского Просвещения. Роль распространителя этих идей, хотела того императрица или нет, выпала на долю ее «Наказа»: с 1767 по 1796 г. он издавался не менее семи раз общим тиражом до пяти тысяч экземпляров. Указ требовал, чтобы «Наказ» читали в правительственных учреждениях наравне с «Зерцалом правосудия» петровского времени.

Третий итог деятельности Уложенной комиссии состоял в укреплении положения Екатерины на троне — она остро нуждалась в легитимации своей власти, доставшейся ей в результате дворцового переворота. Не прошло и трех месяцев после ее вступления на престол, как возвращенный из ссылки А. П. Бестужев-Рюмин выступил с инициативой поднесения ей титула «Матери Отечества». Тогда императрица отклонила это предложение, начертав на докладе Сената резолюцию: «Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие, а за ваше усердие благодарствую».

Еще раз вопрос, как величать императрицу, возник в Уложенной комиссии, предложившей присвоить ей пышный титул «Великой Екатерины, Премудрой и Матери Отечества». Екатерина в записке А. И. Бибикову по этому поводу писала: «Я им велела сделать русской империи законы, а они делают апологии моим качествам». В конечном счете, она оставила за собой титул Матери Отечества, отклонив два других, на том основании, что значение ее дел («Великая») определит потомство, а «Премудрая» потому, что премудр один Бог.

Постановление о поднесении императрице титула Матери Отечества, подписанное всеми депутатами Уложенной комиссии, имело огромное политическое значение. Это был своего рода акт коронации императрицы, возведение ее на трон представителями всех сословий страны. Эта акция подняла престиж императрицы как внутри страны, так и за ее пределами.

Подлинная причина отказа Екатерины от возобновления деятельности Уложенной комиссии состояла в том, что составительница «Наказа» убедилась в недостаточном знакомстве с реальными условиями жизни российского общества, не созревшего для восприятия идей просветителей.

Обновлено: 09.01.2023

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Законотворческая деятельность Екатерины II

С самого начала правления Екатерина II начала стремиться к достижению внутренней устроенности государства. Она считала, что несправедливости в государстве можно искоренить с помощью хороших законов. Екатерина II задумала принять новое законодательство вместо Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 г., которое бы учитывало интересы всех сословий. С этой целью в 1767 г. была созвана Уложенная Комиссия.

Екатерина II была европейски образованной женщиной и разделяла взгляды западноевропейских мыслителей на крепостничество как антигуманное явление. Но ко времени вступления на престол она хорошо изучила страну и общество, которой она теперь управляла. Она понимала, что между отвлеченными рассуждениями западноевропейских просветителей о свободе и российской реальностью — огромная разница. Около половины помещичьих крестьян находились на положении рабов. На крепостном праве держалось все помещичье хозяйство. Крепостное право стало привычным, будничным явлением, естественным состоянием для крестьян. Кроме того, Екатерина была убеждена, что русский народ духовно не развит и пока не готов сам заботиться о себе. К столь радикальным изменениям в судьбе, как отмена крепостного права, его нужно готовить постепенно в течение длительного времени. Россия была не готова к новому общественному устройству, и ставить вопрос об отмене крепостного права в России она не могла 1 .

Так же необходимо отметить, что не весь период правления Екатерины Великой носил просветительский характер. Екатерина хотя и увлекалась возвышенными идеями, но никогда не пренебрегала реальностью и земными интересами.

После обсуждения Наказа многими государственными деятелями, напечатано было менее четверти того, что составила императрицы. Возражения выбранных ею цензоров были направлены на то, что было либерально, и против того, не соответствовало русским традициям и привычкам. Эти возражения заставили её отказаться от самых значимых деталей Наказа. 8

Наказ, сокращённый и прошедший цензуру, после опубликования произвёл очень сильное впечатление, как в России, так и за рубежом. Например во Франции его даже запретили.

Наказ содержал 20 глав (21 и 22 главы были написаны позже в 1768 году) и более 500 параграфов и кратких статей. Их содержание охватывает все важнейшие вопросы законодательства, положения различных сословий, судопроизводства, гражданского права и многое другое. В понимании самой Екатерины II Наказ всего лишь изложение основных принципов, которыми следует руководствоваться государственному человеку, пишущему законы. 9

В эту комиссию вошли представители уездов, провинций отдельного племени, присутствующего места. Одни избирались по — сословно (дворяне и крестьяне), другие по месту жительства (горожане – домовладельцы, инородцы). Частновладельческие крестьяне не могли избирать своих представителей в совете. Это резко отличает состав комиссии от состава земских соборов, где духовенство играло главенствующую роль. Впрочем практика показывает случаи, где имеет место и обход процедуры выборов. Например в Угличе духовенство принимало участие в выборах и составлении депутатских наказов. 10 В Санкт – Петербурге и Москве выборы были всесословными, причем не без ведома императрицы. Такие выборы были исключением, обычно депутаты от городов избирались городскими обывателями: купцами, цеховыми ямщиками, канцелярскими чиновниками и прочими. Так же были случаи, когда города посылали большее количество депутатов, чем полагалось, и были случаи когда обыватели всеми правдами и неправдами старались откреститься от этой обязанности и не посылали депутатов вовсе. 11

30 июля 1767 года в Грановитой палате кремля в Москве собрались 565, прибывших на совет, депутата. Треть из них представляла дворянство, 100 человек из сельского класса и 28 представителей присутствующего места. На общем собрании были выделены комиссии, которые должны были провести вспомогательные работы. Дирекционная комиссия руководила занятиями и была основой всего дела. Тем не менее, занятия частных комиссий и общего собрания не были четко определены, это внесло в общее дело путаницу и беспорядок, что стало первой преградой для общего дела. Следующим препятствием стал разбор депутатских наказов, которые необходимо было привести в систему, параллельно с наказами систематизировались уже действующие законы. Пока эти две важные работы не были выполнены, общему собранию нечего было делать. 12

Данное обстоятельство не смогло укрыться от глаз императрицы, так же ей стало известно о том, что комиссия вместо положенных 5 раз в неделю собирается всего 4, а то и реже, что очень разочаровало императрицу.

Надобность в совершенствовании законодательства ощущалась уже при Петре Великом, и им, а также его преемниками предпринимались многократные попытки привести законы в соответствие с изменившимися обстоятельствами в области социального и политического строя, экономики и нормами уголовного права. При Петре I таких попыток было три: в 1700 г., когда учреждена была Палата об Уложении, в 1714 и 1719 — 1729 гг. Аналогичные попытки, впрочем, закончившиеся столь же безрезультатно, предпринимались при Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне. Как составитель нового Уложения известен П. И. Шувалов, по инициативе которого была создана Уложенная комиссия, действовавшая с 1754 г.

Екатерина II придала этому мероприятию всероссийский размах и с невероятной пышностью поставила его в центр внутриполитической жизни России. Внешние формы, в которые облекла Екатерина II разработку нового Уложения, напоминали что-то вроде созыва древних земских соборов. Центром работы должна была стать особая Уложенная комиссия, члены, или депутаты, которой выбирались от всей страны.

В итоге в Уложенную комиссию было избрано около 450 депутатов, из них 33% составляли выборные от дворянства, 36% — выборные от горожан, около 20% — выборные от сельского населения, 5% — правительственные чиновники. Если учесть, что чиновники являлись дворянами, а некоторые города и государственные крестьяне избирали депутатами дворян, то удельный вес дворянства в Уложенной комиссии, составлявшего 0,6% населения страны, значительно повысится. От дворянства и городов было избрано 424 депутата, хотя они представляли едва 4% от населения страны. Основное же население России было крестьянским (93%).

Третья особенность Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. состояла в наличии наказов депутатам, составленных участниками выборов. В Комиссию было подано около 1,5 тыс. наказов от дворян, от горожан (точнее, от купечества), от черносошных, ясачных, приписных крестьян, от однодворцев, пахотных солдат и т. д. Многие наказы содержали жалобы на мздоимство канцелярских служителей, волокиту в правительственных учреждениях, предлагали вместо назначаемых правительством чиновников заполнять административные должности дворянами, избранными на уездных и провинциальных собраниях. Этот огромный материал практического применения в работе Комиссии не нашел, хотя он в известной мере отражал требования и устремления многих сословий тогдашнего общества.

Большое собрание провело с 31 июля 1767 г. по 12 января 1769 г. 203 заседания. Оно обсудило целый ряд законодательных проблем (законы о дворянстве с особым выделением проблем остзейского дворянства, законы о купечестве и городском населении, о судоустройстве). Обсуждены были вопросы о положении государственных крестьян и положении всего крестьянства. Помимо Большого собрания в Комиссии работало 15 частных комиссий (государственного права, юстиции, о соотношении воинских и гражданских законов, о городах, о размножении народа, земледелии и домостроительстве, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах и др.).

Действительно, Уложенная комиссия не выполнила главной задачи, ради которой была созвана: Уложение не было составлено. Оно и не могло родиться, поскольку слишком не компетентными (в смысле юридической подготовки) были люди, избранные в комиссию. Налицо была неготовность депутатов к законотворческой деятельности.

Постановление о поднесении императрице титула Матери Отечества, подписанное всеми депутатами Уложенной комиссии, имело огромное политическое значение. Это был своего рода акт коронации императрицы, возведение ее на трон представителями всех сословий страны. Эта акция подняла престиж императрицы как внутри страны, так и за ее пределами.

Вы взяли в руки уникальное издание. Архивные документы, книги, статьи и очерки содержат сведения по усадебной архитектуре, о садах и парках, жизни и быте владельцев усадеб и их гостей, усадебных архивах, библиотеках, художественных коллекциях и о многом другом

Русская усадьба — это прежде всего счастливый мир детства.

Е.А. Баратынский, 1834

Просвещенный абсолютизм — политика, порожденная временем разложения феодальной системы и вызреванием в ее недрах капиталистических отношений, нацеленная на устранение мирными средствами устаревших феодальных порядков. Просвещенный абсолютизм отличался от обычного деспотизма декларированием соблюдения законов, одинаковых для всех подданных. Теоретические основы просвещенного абсолютизма были разработаны выдающимися деятелями французского просвещения Монтескье, Вольтером, д’Аламбером и др. Эти просветители умеренного крыла призывали к эволюционной, без потрясений, смене общественно-экономических отношений, что устраивало монархов Европы и способствовало возникновению союза королей и философов, способного, как полагали короли, предотвратить угрозу их тронам. Идеи просвещения разделяли прусский король Фридрих II, шведский король Густав III, австрийский император Иосиф II и др. Но самые близкие отношения просветители установили с Екатериной II. Тому способствовали два обстоятельства: благодаря крепостническому режиму, низкой грамотности населения и общей отсталости Россия представлялась просветителям страной, где реализация их идей должна была принести самые оигутимые плоды; кроме того, Екатерина оказалась прилежной ученицей просветителей, намеревавшейся энергично претворять их идеи в жизнь. Гримму императрица писала: «Я люблю нераспаханные земли — поверьте, это лучшие земли. Я годна только для России».

Ученица просветителей хотела быть достойной восхваления. Она не упускала случая, чтобы напомнить своим корреспондентам, что «у короля обязанность — желать блага своим подданным», что «вся моя наука заключается именно в том, что все люди братья, и всю мою жизнь я проведу в изучении искусства поступать согласно этому правилу». Не скупилась императрица и на комплименты. Она писала Вольтеру: «Ваши сочинения приучили меня размышлять»; «прошу вас быть уверенным, что Екатерина II всегда будет иметь особливое уважение и почтение к знаменитому фернейскому пустыннику». Сочинение Монтескье «Дух законов» Екатерина называла «молитвенником государей».

Особый восторг просветителей вызвала материальная помощь нуждавшемуся Дидро: императрица купила у него библиотеку за 15 тыс. франков, предоставив ему право держать ее у себя до смерти; более того, Екатерина назначила Дидро хранителем его библиотеки, определив жалованье в 1000 франков в год с выплатой его на 50 лет вперед. Д’Аламбер писал Екатерине в связи с этой акцией: «Вся литературная Европа рукоплескала. «, а Вольтер: «Все писатели Европы должны пасть к стопам ее величества».

Последние публикации:

Советы по продаже дома

Почему мы продаем свой дом? Причины могут быть самые различные: переезд в другой город, страну, деревню либо смена работы и другие. Решение приняли окончательно и бесповоротно

История усадьбы…важно ли это?

Возможно, кому-то повезло жить в какой-то старинной усадьбе, хозяином которой прежде был какой-то аристократ. В таком доме можно почувствовать себя в его шкуре, попытаться понять, о чём он думал и как жил

Параметры высоток – важный аспект строительства

Характерными контурами городского современного ландшафта многих городов стали высотные здания. Строительство таких зданий не только делают город современным, но и на небольшом участке земли обеспечивают беззаботное проживание большому количеству людей.

Как накопить на квартиру?

Не однократно, и уверена в том, что каждый задавал вопрос, где взять деньги на покупку недвижимости? Каким образом накопить их как можно быстрее? Ведь покупка квартиру в крупных городах – это не дешевое удовольствие и даже доплату на обмен или первичный взнос по ипотеке, являет собой очень не маленькую сумму.

Хочешь оставить за собой последнее слово — напиши завещание.

Практика писать завещания широко развита среди населения Европы и Америки, а в нашей стране – как-то не особо. На самом деле завещание – это забота о своих близких.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Законотворческая деятельность Екатерины II

С самого начала правления Екатерина II начала стремиться к достижению внутренней устроенности государства. Она считала, что несправедливости в государстве можно искоренить с помощью хороших законов. Екатерина II задумала принять новое законодательство вместо Соборного Уложения Алексея Михайловича 1649 г., которое бы учитывало интересы всех сословий. С этой целью в 1767 г. была созвана Уложенная Комиссия.

Екатерина II была европейски образованной женщиной и разделяла взгляды западноевропейских мыслителей на крепостничество как антигуманное явление. Но ко времени вступления на престол она хорошо изучила страну и общество, которой она теперь управляла. Она понимала, что между отвлеченными рассуждениями западноевропейских просветителей о свободе и российской реальностью — огромная разница. Около половины помещичьих крестьян находились на положении рабов. На крепостном праве держалось все помещичье хозяйство. Крепостное право стало привычным, будничным явлением, естественным состоянием для крестьян. Кроме того, Екатерина была убеждена, что русский народ духовно не развит и пока не готов сам заботиться о себе. К столь радикальным изменениям в судьбе, как отмена крепостного права, его нужно готовить постепенно в течение длительного времени. Россия была не готова к новому общественному устройству, и ставить вопрос об отмене крепостного права в России она не могла 1 .

Так же необходимо отметить, что не весь период правления Екатерины Великой носил просветительский характер. Екатерина хотя и увлекалась возвышенными идеями, но никогда не пренебрегала реальностью и земными интересами.

После обсуждения Наказа многими государственными деятелями, напечатано было менее четверти того, что составила императрицы. Возражения выбранных ею цензоров были направлены на то, что было либерально, и против того, не соответствовало русским традициям и привычкам. Эти возражения заставили её отказаться от самых значимых деталей Наказа. 8

Наказ, сокращённый и прошедший цензуру, после опубликования произвёл очень сильное впечатление, как в России, так и за рубежом. Например во Франции его даже запретили.

Наказ содержал 20 глав (21 и 22 главы были написаны позже в 1768 году) и более 500 параграфов и кратких статей. Их содержание охватывает все важнейшие вопросы законодательства, положения различных сословий, судопроизводства, гражданского права и многое другое. В понимании самой Екатерины II Наказ всего лишь изложение основных принципов, которыми следует руководствоваться государственному человеку, пишущему законы. 9

В эту комиссию вошли представители уездов, провинций отдельного племени, присутствующего места. Одни избирались по — сословно (дворяне и крестьяне), другие по месту жительства (горожане – домовладельцы, инородцы). Частновладельческие крестьяне не могли избирать своих представителей в совете. Это резко отличает состав комиссии от состава земских соборов, где духовенство играло главенствующую роль. Впрочем практика показывает случаи, где имеет место и обход процедуры выборов. Например в Угличе духовенство принимало участие в выборах и составлении депутатских наказов. 10 В Санкт – Петербурге и Москве выборы были всесословными, причем не без ведома императрицы. Такие выборы были исключением, обычно депутаты от городов избирались городскими обывателями: купцами, цеховыми ямщиками, канцелярскими чиновниками и прочими. Так же были случаи, когда города посылали большее количество депутатов, чем полагалось, и были случаи когда обыватели всеми правдами и неправдами старались откреститься от этой обязанности и не посылали депутатов вовсе. 11

30 июля 1767 года в Грановитой палате кремля в Москве собрались 565, прибывших на совет, депутата. Треть из них представляла дворянство, 100 человек из сельского класса и 28 представителей присутствующего места. На общем собрании были выделены комиссии, которые должны были провести вспомогательные работы. Дирекционная комиссия руководила занятиями и была основой всего дела. Тем не менее, занятия частных комиссий и общего собрания не были четко определены, это внесло в общее дело путаницу и беспорядок, что стало первой преградой для общего дела. Следующим препятствием стал разбор депутатских наказов, которые необходимо было привести в систему, параллельно с наказами систематизировались уже действующие законы. Пока эти две важные работы не были выполнены, общему собранию нечего было делать. 12

Данное обстоятельство не смогло укрыться от глаз императрицы, так же ей стало известно о том, что комиссия вместо положенных 5 раз в неделю собирается всего 4, а то и реже, что очень разочаровало императрицу.

Читайте также:

- Медицинское образование в казахстане сочинение

- Эра двоечников настала сочинение егэ

- Мини сочинение на тему загрязнение почвы

- Ответное письмо горбуна сочинение

- Сочинение сказка 9 класс

Происхождение, составление и источники «Наказа»

Скоро

Екатерина нашла для своих идей широкое

применение. По ее словам, в одной поздней

записке в первые годы царствования из

подаваемых ей прошений, сенатских и

коллежских дел, из сенаторских рассуждений

и толков многих других людей она

усмотрела, что ни о чем не установлено

однообразных правил, а законы, изданные

в разное время при различном расположении

умов, многим казались противоречивыми,

а потому все требовали и желали, чтобы

законодательство было приведено в

лучший порядок. Из этого она вывела

заключение, что «образ

мыслей вообще

и самый гражданский закон» не могут

быть исправлены иначе, как установлением

ею писанных и утвержденных правил для

всего населения империи и по всем

предметам законодательства. Для того

она начала читать и потом писать«Наказ» Комиссии

уложения. Два года она читала и писала.

В письме (28 марта 1765 г.) к своей парижской

приятельнице m-me Жоффрен, очень известной

в то время своим литературным салоном,

Екатерина писала, что уже два месяца

она каждое утро часа по три занимается

обработкой законов своей империи: это

намек на составление «Наказа».

Значит, работа начата была в январе 1765

г., а к началу 1767 г. «Наказ» был уже

готов. В критическом издании текста

«Наказа», исполненном нашей Академией

наук (1907 г.), тщательно разобран обильный

материал, из которого вырабатывался

этот памятник, и указаны его источники.

«Наказ» — компиляция, составленная

по нескольким произведениям тогдашней

литературы просветительного направления.

Главные из них — знаменитая книга

Монтескье Дух

законов и

вышедшее в 1764 г. сочинение итальянского

криминалиста Беккариа О

преступлениях и наказаниях ,

быстро приобретшее громкую известность

в Европе. Книгу Монтескье Екатерина

называла молитвенником государей,

имеющих здравый смысл. «Наказ»

составился из 20 глав, к которым потом

прибавлены были еще две; главы разделены

на статьи, краткие положения, какими

пишутся уставы. Всех статей в печатном

«Наказе» 655; из них 294 заимствованы

у Монтескье. Широко воспользовалась

Екатерина и трактатом Беккариа.

направленным против остатков средневекового

уголовного процесса с его пытками и

подобными судебными доказательствами,

проводившим новый взгляд на вменяемость

преступлений и целесообразность

наказаний. Самая обширная Х глава

«Наказа» «о обряде криминального

суда» почти вся взята из этой книги

(104 статьи из 108). Критическое изучение

текста «Наказа» нашло в нем еще

следы заимствований из французской

Энциклопедии и из сочинений немецких

публицистов того времени Бильфельда и

Юсти. Во всем «Наказе» исследователи

находят только около четверти

незаимствованных статей, да и те большею

частью — заголовки, вопросы или

пояснительные вставки, навеянные теми

же источниками, хотя и встречаются

оригинальные статьи очень важного

содержания. Екатерина сама не

преувеличивала, даже умаляла участие

своего авторства в «Наказе». Посылая

Фридриху II немецкий перевод своего

труда, она писала: «Вы увидите, что я,

как ворона в басне, нарядилась в павлиньи

перья; в этом сочинении мне принадлежит

лишь расположение материала, да кое-где

одна строчка, одно слово». Работа шла

в таком порядке: Екатерина выписывала

из своих источников подходящие к ее

программе места дословно или в своем

пересказе, иногда искажая мысль источника;

выписки зачеркивались или пополнялись,

распределялись на главы с подразделением

на статьи, переводились секретарем

Козицким и вновь исправлялись императрицей.

Сама Екатерина не решалась переводить

в ту пору, еще плохо освоившись с русским

языком. При таком порядке работы в труде

неизбежны были недостатки: фраза,

вырванная из контекста источника,

становилась неясной. В русском переводе

сложных рассуждений при неустановившейся

терминологии иногда трудно доискаться

смысла; в таких местах французский

перевод «Наказа», тогда же сделанный,

вразумительнее русского подлинника,

хотя и заимствованного из французского

же источника. На невразумительность

многих мест «Наказа» указывали

лица, которых Екатерина знакомила с

частями своего труда до его окончания.

По местам проскальзывали и противоречия:

в одной статье, взятой у Монтескье,

смертная казнь допускается; в других

статьях, составленных по Беккариа, —

отвергается.

В этот день

- 1705 год. 10 августа (30 июля ст.ст.) в Астрахани начинается восстание стрельцов

- 1705 год. 10 августа (30 июля ст.ст.) в Астрахани начинается восстание стрельцов

- 1705 год. 10 августа (30 июля ст.ст.)

10 августа

Г. Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины II. 1767 год

1767 год. 10 августа (30 июля ст.ст.) был опубликован «Наказ» Екатерины II – трактат, излагающий основы готовящихся государственных преобразований, написанный императрицей как руководство для депутатов Уложенной Комиссии.

«Наказ» состоял из 655 статей, посвященных государственному, уголовному и гражданскому праву. В целом трактат был основан на либеральных идеях эпохи Просвещения, которыми была увлечена Екатерина.

Наказ Ея Величества Императрицы Екатерины II

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ «НАКАЗА». Скоро Екатерина нашла для своих идей широкое применение. По ее словам, в одной поздней записке в первые годы царствования из подаваемых ей прошений, сенатских и коллежских дел, из сенаторских рассуждений и толков многих других людей она усмотрела, что ни о чем не установлено однообразных правил, а законы, изданные в разное время при различном расположении умов, многим казались противоречивыми, а потому все требовали и желали, чтобы законодательство было приведено в лучший порядок. Из этого она вывела заключение, что «образ мыслей вообще и самый гражданский закон» не могут быть исправлены иначе, как установлением ею писанных и утвержденных правил для всего населения империи и по всем предметам законодательства. Для того она начала читать и потом писать «Наказ» Комиссии уложения. Два года она читала и писала. В письме (28 марта 1765 г.) к своей парижской приятельнице m-me Жоффрен, очень известной в то время своим литературным салоном, Екатерина писала, что уже два месяца она каждое утро часа по три занимается обработкой законов своей империи: это намек на составление «Наказа». Значит, работа начата была в январе 1765 г., а к началу 1767 г. «Наказ» был уже готов. В критическом издании текста «Наказа», исполненном нашей Академией наук (1907 г.), тщательно разобран обильный материал, из которого вырабатывался этот памятник, и указаны его источники. «Наказ» — компиляция, составленная по нескольким произведениям тогдашней литературы просветительного направления. Главные из них — знаменитая книга Монтескье Дух законов и вышедшее в 1764 г. сочинение итальянского криминалиста Беккариа О преступлениях и наказаниях, быстро приобретшее громкую известность в Европе. Книгу Монтескье Екатерина называла молитвенником государей, имеющих здравый смысл. «Наказ» составился из 20 глав, к которым потом прибавлены были еще две; главы разделены на статьи, краткие положения, какими пишутся уставы. Всех статей в печатном «Наказе» 655; из них 294 заимствованы у Монтескье. Широко воспользовалась Екатерина и трактатом Беккариа. направленным против остатков средневекового уголовного процесса с его пытками и подобными судебными доказательствами, проводившим новый взгляд на вменяемость преступлений и целесообразность наказаний. Самая обширная Х глава «Наказа» «о обряде криминального суда» почти вся взята из этой книги (104 статьи из 108). Критическое изучение текста «Наказа» нашло в нем еще следы заимствований из французской Энциклопедии и из сочинений немецких публицистов того времени Бильфельда и Юсти. Во всем «Наказе» исследователи находят только около четверти незаимствованных статей, да и те большею частью — заголовки, вопросы или пояснительные вставки, навеянные теми же источниками, хотя и встречаются оригинальные статьи очень важного содержания. Екатерина сама не преувеличивала, даже умаляла участие своего авторства в «Наказе». Посылая Фридриху II немецкий перевод своего труда, она писала: «Вы увидите, что я, как ворона в басне, нарядилась в павлиньи перья; в этом сочинении мне принадлежит лишь расположение материала, да кое-где одна строчка, одно слово». Работа шла в таком порядке: Екатерина выписывала из своих источников подходящие к ее программе места дословно или в своем пересказе, иногда искажая мысль источника; выписки зачеркивались или пополнялись, распределялись на главы с подразделением на статьи, переводились секретарем Козицким и вновь исправлялись императрицей. Сама Екатерина не решалась переводить в ту пору, еще плохо освоившись с русским языком. При таком порядке работы в труде неизбежны были недостатки: фраза, вырванная из контекста источника, становилась неясной. В русском переводе сложных рассуждений при неустановившейся терминологии иногда трудно доискаться смысла; в таких местах французский перевод «Наказа», тогда же сделанный, вразумительнее русского подлинника, хотя и заимствованного из французского же источника. На невразумительность многих мест «Наказа» указывали лица, которых Екатерина знакомила с частями своего труда до его окончания. По местам проскальзывали и противоречия: в одной статье, взятой у Монтескье, смертная казнь допускается; в других статьях, составленных по Беккариа, — отвергается.

ЦЕНЗУРА И КРИТИКА «НАКАЗА». «Наказ» много пострадал от цензуры, или критики, какой он подвергся до выхода в свет. По рассказу Екатерины, когда труд ее достаточно подвинулся, она стала показывать его по частям разным лицам, по вкусу каждого. Н. Панин отозвался о «Наказе», что это аксиомы, способные опрокинуть стены. Под влиянием ли выслушанных замечаний, или по собственному раздумью она зачеркнула, разорвала и сожгла добрую половину написанного — так извещала она Даламбера в начале 1767 г., прибавив: «И бог знает, что станется с остальным». А с остальным сталось вот что. Когда съехались в Москву депутаты Комиссии, Екатерина призвала «несколько персон, вельми разномыслящих», для предварительного обсуждения «Наказа». «Тут при каждой статье родились прения; я дала им волю чернить и вымарать все, что они хотели; они более половины того, что написано было мною, помарали, и остался «Наказ уложения», яко напечатан». Если это был, как можно думать, вторичный приступ сокращения, то в печатном «Наказе» мы читаем не более четверти первоначально написанного. Это, разумеется, должно было много повредить стройности произведения. Бессвязностью особенно страдает XI глава — о крепостном состоянии; причина в том, что из первоначальной редакции главы выпущено в печатном издании до 20 статей о видах крепостной неволи, о мерах против злоупотреблений господской властью, о способах освобождения крепостных людей. Вот чего как нельзя больше пугались цензоры-депутаты из дворян. Несмотря на возражения и сокращения, Екатерина осталась очень довольна своим произведением как своей политической исповедью. Она писала еще до появления его в печати, что сказала в нем все, опорожнила весь свой мешок и во всю жизнь не скажет более ни слова, что все видевшие ее работу единодушно говорят, что это верх совершенства, но ей кажется, что еще надобно почистить.

СОДЕРЖАНИЕ «НАКАЗА». В 20 главах «Наказ» говорит о самодержавной власти в России, о подчиненных органах управления, о хранилище законов (Сенате), о состоянии всех в государстве живущих (о равенстве и свободе граждан), о законах вообще, о законах подробно, именно о согласовании наказаний с преступлениями, о наказаниях, особенно об их умеренности, о производстве суда вообще, об обряде криминального суда (уголовное право и судопроизводство), о крепостном состоянии, о размножении народа в государстве, о рукоделии (ремеслах) и торговле, о воспитании, о дворянстве, о среднем роде людей (третьем сословии), о городах, о наследствах, о составлении (кодификации) и слоге законов; последняя, XX глава излагает разные статьи, требующие изъяснения, именно говорит о суде за оскорбление величества, о чрезвычайных судах, о веротерпимости, о признаках падения и разрушения государства. В двух дополнительных главах идет речь о благочинии, или полиции, и о государственной экономии, т. е. о доходах и расходах. Видим, что, несмотря на урезки, «Наказ» довольно широко захватывал область законодательства, касался всех основных частей государственного устройства, верховной власти и ее отношения к подданным, управления, прав и обязанностей граждан, сословий, более всего законодательства и суда. При этом он давал русским людям ряд разносторонних откровений. Он возвещал, что равенство граждан состоит в том, чтобы все подчинены были одинаковым законам, что есть государственная вольность, т. е. политическая свобода, и состоит она не только в праве делать все, что законы дозволяют, но и в том, чтобы не быть принуждену делать, чего не должно хотеть, а также в спокойствии духа, происходящем от уверенности в своей безопасности; для такой свободы нужно такое правительство, при котором один гражданин не боялся бы другого, а все боялись бы одних законов. Ничего подобного русский гражданин у себя не видел. «Наказ» учил, что удерживать от преступления должен природный стыд, а не бич власти и что если не стыдятся наказаний и только жестокими карами удерживаются от пороков, то виновато в этом жестокое управление, ожесточившее людей, приучившее их к насилию. Частое употребление казней никогда не исправляло людей. Несчастно то правление, в котором принуждены установлять жестокие законы. Пытку, к которой так охотно прибегал русский суд, «Наказ» резко осуждает, как установление, противное здравому рассудку и чувству человечества; он же признает требованием благоразумия ограничение конфискации имущества преступника как меры несправедливой, но обычной в русской судебной практике. Известно, с какой бессмысленной жестокостью и произволом велись дела об оскорблении величества: неосторожное, двусмысленное или глупое слово о власти вызывало донос, страшное «слово и дело» и вело к пытке и казни. Слова, гласит «Наказ», никогда не вменяются в преступление, если не соединены с действиями: «все извращает и ниспровергает, кто из слов делает преступление, смертной казни достойное». Для русской судебно-политической практики особенно поучителен отзыв «Наказа» о чрезвычайных судах. «В самодержавных правлениях, — гласит он, — самая бесполезная вещь есть наряжать иногда особливых судей судить кого-нибудь из подданных своих». Веротерпимость допускалась в России, и то только по государственным соображениям в очень тесных пределах. «Наказ» признает весьма вредным для спокойствия и безопасности граждан пороком недозволение различных вер в столь разнородном государстве, как Россия, и считает, напротив, веротерпимость единственным средством «всех заблудших овец паки привести к истинному верных стаду». «Гонение, — продолжает «Наказ», — человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца». Наконец, в «Наказе» не раз затрагивается вопрос, исполняет ли государство, т. е. правительство, свои обязанности перед гражданами. Он указывает на ужасающую смертность детей у русских крестьян, уносящую до трех четвертей «сей надежды государства». «Какое цветущее состояние было бы сея державы, — горько восклицает «Наказ», — если бы могли благоразумными учреждениями отвратить или предупредить сию пагубу!» Рядом со смертностью детей и заносной заразительной болезнью в числе язв, опустошающих Россию, «Наказ» ставит и бестолковые поборы, какими помещики обременяют своих крепостных, вынуждая их на долгие годы бросать для заработков свои дома и семьи и «бродить по всему почти государству». Не то с иронией, не то с жалобой на беспечность власти «Наказ» замечает, что «весьма бы нужно предписать помещикам законом» более обдуманный способ обложения крепостных.

Трудно объяснить, как эти статьи ускользнули от цензуры дворянских депутатов и пробрались в печатный «Наказ». Глава о размножении народа в государстве рисует по Монтескье страшную картину запустения страны от хронической болезни и худого правления, где люди, рождаясь в унынии и бедности, среди насилия, под гнетом ошибочных соображений правительства, видят свое истребление, не замечая сами его причин, теряют бодрость, энергию труда, так что поля, могущие пропитать целый народ, едва дают прокормление одному семейству. Эта картина живо напоминает массовые побеги народа за границу, ставшие в XVIII в. настоящей бедой государства. В перечне средств для предупреждения преступлений «Наказ» как бы перечисляет словами Беккариа недоимки русского правительства. «Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб законы меньше благоприятствовали разным между гражданами чинам, нежели всякому особо гражданину; сделайте, чтоб люди боялись законов и никого бы, кроме них, не боялись. Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб просвещение распространилось между людьми. Наконец, самое надежное, но и самое трудное средство сделать людей лучшими есть усовершенствование воспитания». Всякий знал, что русское правительство не заботилось об этих средствах. «Книга добрых законов» также сдерживала бы наклонность причинять зло ближним. Эта книга должна быть так распространена, чтобы ее можно было купить за малую цену, как букварь, и надлежит предписать учить грамоте в школах по такой книге вперемежку с церковными. Но такой книги в России еще не было; для ее составления писан и самый «Наказ». Таким образом, акт, высочайше подписанный, извещал русских граждан, что они лишены основных благ гражданского общежития, что законы, ими управляющие, не согласны с разумом и правдой, что господствующий класс вреден государству и что правительство не исполняло своих существенных обязанностей перед народом.

МЫСЛЬ «НАКАЗА». В таком виде являлась русская действительность пред идеями, возвещенными «Наказом». Как они могли быть проведены в среду, столь мало им сродную? «Наказ» находит некоторое средство и намечает проводника. Во вступлении он ставит общее положение, что законы должны соответствовать естественному положению народа, для которого они составлены. Из этого тезиса в дальнейших статьях он делает два вывода. Во-первых, Россия по положению своему есть европейская держава. Доказательство этого — реформа Петра I, введя европейские нравы и обычаи в европейском народе, имела тем более успеха, что прежние нравы в России совсем не сходствовали с ее климатом и занесены были к нам от чуждых народов. Положим, все это так, вопреки всякому вероятию. Само собою следует невысказанное заключение, что русские законы должны иметь европейские основы. Эти основы и даны «Наказом» в собранных им выводах европейской политической мысли. Получается нечто похожее на силлогизм с подразумеваемым заключением, которое Екатерина нашла неудобным договаривать. «Наказ» не вскрывает своих источников. Монтескье, Беккариа и другие западные публицисты, которыми он пользовался, в глазах русских депутатов Комиссии нового Уложения не имели никакого законодательного авторитета: они принимали правила «Наказа» только как выражение мысли и воли русской верховной власти. С таким силлогизмом скорее следовало бы обратиться к западноевропейской образованной публике, которая могла усомниться, достигла ли Россия такой политической зрелости, чтобы столь возвышенные идеи могли быть положены в основу ее кодекса законов. Другой вывод, извлеченный из естественного положения России, — тот, что она по своему обширному протяжению должна быть управляема самодержавным государем: «Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, возмещала медленность, отдаленностью мест причиняемую». Если, говоря языком того времени, весь «разум» самодержавия в расстоянии Читы от Петербурга, то на втором выводе также можно построить силлогизм, гораздо более неожиданный. Книга Монтескье — главный источник «Наказа» есть идеальное изображение конституционной монархии. Первая посылка силлогизма та же: законы государства должны соответствовать его естественному положению. Вторая посылка: Россия по своему естественному, т. е. географическому, протяжению должна иметь самодержавный образ правления. Заключение: в основу ее законодательства должны лечь принципы конституционной монархии. Силлогизм имеет вид паралогизма, между тем это действительная мысль Екатерины. Свободная от политических убеждений, она заменяла их тактическими приемами политики. Не выпуская из рук ни одной нити самодержавия, она допускала косвенное и даже прямое участие общества в управлении и теперь призвала к сотрудничеству в составлении нового уложения народное представительство. Самодержавная власть, по ее мысли, получала новый облик, становилась чем-то вроде лично-конституционного абсолютизма. В обществе, утратившем чувство права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла сойти за правовую гарантию».

Г. Гульельми. Апофеоз царствования Екатерины II. 1767 год

Цитируется по: Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 77. М.: Мысль,1990

История в лицах

Предлагается вопрос: от накопления хороших правил, примененных на практике, произойдет ли хороший и полезный общий результат?

Для того, чтобы дать точный ответь на этот вопрос, желательно, чтобы он был более развит.

Несомненно, прежде всего, что если правила, о которых идет речь, действительно хороши, истинны, выражены точно и таким образом, что не подлежать никакому изменению, ни ограничению в их изложении, то в случай применения их на практике, не может не произойти очень хороший результат. Коли же подобного результата не произойдет, то это будет значить, что неосновательно смотрели на эти правила, при применении их на практике, как на правила безусловно общие и неизменные. Пример: прекрасно прощать — вот превосходное общее правило. Но однако законодатель, государь и т. д., которые постоянно применяли бы его на практике, открыли бы дверь всякого рода преступлениям, потому что это правило, в его общности, нужно лишь для частных лиц, но не для государств; даже не вполне еще верно, чтобы оно могло существовать без ограничения и для частных лиц. Другой пример: нужно всегда говорить людям правду. Вообще, это вполне справедливо, но справедливо ли это без ограничения? Было ли бы благоразумно и полезно провозглашать на улицах Константинополя: Магомет обманщик! Можно бы привести тысячу подобных примеров. Заключение мое состоит в том, что от накопления хороших правил, примененных на практике, может произойти и дурной результат, если не будут приняты во внимание те изменения, которым иногда (и даже часто) должны подвергаться эти правила при применении их па практике и который зависят от места, времени, лиц, народного характера, — одним словом, от тысячи различных причин, который законодатели и государи должны знать и принимать в соображение.

Цитируется по: Екатерина Вторая и Даламбер. (Новооткрытая переписка Даламбера с Екатериной и другими лицами) // Исторический вестник, № 4. 1884. с.295-296

Мир в это время

-

В 1767 году столица буддийского государства Аютия пала под натиском бирманского войска.

Карта столицы Аютии XVII века

Сохранившийся до наших дней храм в Аютии

«От Аютии до Бангкока. Столетиями накапливала Аютия свои художественные ценности, возводила пышные дворцы и величественные храмы. Более 400 лет город был столицей Таиланда, и этот период был временем расцвета Тайского государства. 33 короля сменились на престоле, а в 1767 году после длительной осады древнюю тайскую столицу полностью разрушили бирманские войска государства Авы. Молодому предводителю Пья Таксину и 50 воинам удалось спастись, и вскоре, собрав остатки своей разгромленной армии, после нескольких победоносных сражений он изгнал захватчиков с родной земли. После этой победы Пья Таксина короновали, но даже отпраздновать победу ему было негде — вся Аютия лежала в развалинах. В прах были повержены четыреста храмов, а их резные крыши поглотил огонь. Занесло илом каналы, на которых когда-то покачивались королевские лодки, украшенные изображениями сказочных животных.

Руины раскиданы сейчас по всей Аютии, и самые величественные из них — это бывший королевский дворец. За его стенами пышно разрослись переплетенные лианами деревья, их корни заползают в щел между кирпичами, расширяя их, вьющиеся растения обвивают стены колонны.

Пагода построена в традиционном архитектурном стиле — на террасе, к которой со всех четырех сторон ведут широкие лестницы, а выше до середины пирамиды — узкие крутые ступени. В центральном каменном склепе ничего нет, кроме горы щебня и каменной головы Будды| Кругом царят тишина и запустение…

В 1782 году большая часть таиландской армии под командование генерала Чакри ушла на подавление восставшей Кампучии. Вернувшись из победоносного похода, генерал объявил себя королем и основал новую династию, которая правит в Таиланде и по сей день. Он перенес город на другой берег реки, где до этого находилась маленькая рыбацкая деревушка. Так возникла новая столица Таиланда: в ее искусственных каналах, построенных в память об утраченной Аютии, отражаются многокрасочные храмы и дворцы, возведенные по древним архитектурным образцам.

Официально столица Таиланда называется: «Крунгтеп Ратана Косин Махинтара Аютхайя Махадилокпоп Нопаратана Ратчани Буриром Удом-ратчани Махасан Амокпиман Аватансатит Сакатуттия Висанукам». В переводе это означает: «Город богов, великий город, резиденция Изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райские жилища, из которых правит олицетворение бога, город, преподнесенный Индрой и построенный Висанукамом».

Иностранцы в основном называют столицу Таиланда — Бангкок, а местные жители — Крунгтеп (Город ангелов). Долгое время город называли «Венецией Востока» из-за огромного числа каналов-клонги, пересекающих его во всех направлениях. Вода в Бангкоке стала продолжением улиц, она обжита, как земля: на воде живут, торгуют, отдыхают… Теперь многие из каналов засыпаны и превращены в улицы, а оставшиеся используют торговцы: юрко снуют по каналам моторные лодки, натужно пыхтят тяжело груженные баржи — изо всех пригородов тысячи лодок везут на городской рынок овощи, фрукты, зелень, рыбу, а то и торгуют ими прямо с лодок. Громоздятся пирамиды ананасов, бананов, папайи и каких-то еще диковинных фруктов.

В историческом масштабе Бангкок — совсем еще юный город. В нем не очень много памятников старины или просто мест, непосредственно связанных с событиями прошлого. Город строился и строится довольно сумбурно: здесь нет исторически сложившегося центра, все административные здания, государственные учреждения и министерства расположены вблизи королевского дворца. Деловые кварталы, состоящие из ультрасовременных офисов различных иностранных компаний, сосредоточены в районе улиц Силом и Патпонг — на противоположном конце города.

Вечером и ночью этот район сияет сотнями неоновых реклам, призывающих «покупать», «летать», «страховать», «посетить»… А неподалеку тянутся беспорядочные кварталы хибар, сколоченных из ржавого железа, фанерных ящиков и всего, что попадет под руку.

В Бангкоке с красотой белоснежного мрамора, золотом многоступенчатых шпилей, балкончиками, террасами и балюстрадами королевского дворца спорят подстриженные под «шарик» тропические деревья. Там, за каменными стенами дворца, идет своя особая жизнь, и далеко не каждому таиландцу доводилось видеть своего короля и свою королеву.

Королевский дворец находится под неусыпной охраной бдительной стражи, для которой не существует никаких указов, кроме королевских. Однако стражники у дворца одеты в форму офицеров… царской России. А все дело в том, что дружественные связи между Таиландом и Россией начались еще в конце XIX века, когда сиамская столица встречала русского цесаревича — будущего императора Николая II. В Петербурге довольно долго жил и сиамский принц Чакробон. Он окончил Пажеский корпус и впоследствии, вступив на престол, ввел в своей армии русскую форму. В нее одевали всех солдат и офицеров вплоть до середины 1960-х годов, а сейчас она осталась только у королевской гвардии.

По Бангкоку нельзя пройти и сотни шагов, чтобы не встретить хотя бы двух монахов в оранжевых одеяниях. Каждый юноша из приличной семьи должен некоторое время пробыть в монастыре, где он очищает свои мысли от житейской скверны, учится самодисциплине и самоотречению.

У монаха не может быть собственности, даже его одеяние принадлежит монастырю. В автобусах они ездят бесплатно, а в поездах платят половину стоимости билета. Причем кто-нибудь должен проводить монаха до станции и купить ему билет, так как считается, что и на половинную стоимость у него нет денег.

Каждое утро в Бангкоке можно видеть, как наставники монахов собирают милостыню на их пропитание. Они ходят от дома к дому, предоставляя людям возможность проявить милосердие и наполнить монашеские корзины рисом, рыбой, вареными яйцами и т.д. Монахи ничего не просят и ни за что не благодарят: они вообще не должны произносить ни слова. Это вы должны их благодарить, что они постучались в двери вашего дома…»

Цитируется по: Ионина Н.А. 100 великих городов. М.: Вече 2000, 2003

даты

Конвертация дат

материалы

О календарях

- Переход на Григорианский календарь Название «григорианский» календарь получил по имени папы римского — Григория XIII (1572 — 1585), по чьему указанию он был разработан и принят.

- КАЛЕНДАРЬ (от лат. calendarium, букв. — долговая книга, называвшаяся так потому, что в Др. Риме должники платили проценты в первый день месяца — в т. н. календы…>>>

2

Произведение этого автора Екатерина II называла «молитвенником государей», кого?

A) Вольтер

B) Д. Дидро

C) Дж. Локк

D) Ш. Монтескье

11 ответов:

2

0

Речь идет о периоде создания наказа Екатериной второй, при его создании Екатерина опиралась на труды Беккариа, Монтескье и других деятелей.

Текст наказа включал в себя аж 526 статей, причем 294 из этих статей Екатерина позаимствовала у Монтескье, а его труд «Дух законов», Екатерина называла молитвенником государей.

Верный ответ — D) Ш. Монтенескье.

2

0

Правилен будет четвертый вариант ответов — Ш. Монтескье, , именно его творение под названием «Дух законов» привел в восторг Екатерину Вторую, она очень часто обращалась его труду и много полезного для себя взяла, поэтому царица и назвала его «молитвенником государей.

2

0

Работая над Наказом Комиссии об уложении, Екатерина Великая перечитала множество философской литературы.

Во время работы она очень часто обращалась к трудам Ш. Монтескье. Особенно она выделяла его работу «Дух законов».

Екатерина называла Монтескье «Молитвенником государей».

Ответ: Ш. Монтескье.

2

0

Екатерина Великая вошла в историю не только, как одна из просвещеннейших женщин, но как монарх, которая обладая свободомыслием, стремилась к приведению к законности и порядку внутригосударственную жизнь России.

Эти две, казалось бы, взаимоисключающие черты, дали очень значительный результат по итогам её правления.

Екатерина вторая, обладая рациональным умом, умела выделить из множества идей, витавших в Европе, выдвигаемых французскими вольнодумцами (Вольтер, Монтескье, Дидро), именно те, которые могли быть применимы к России, с её традициями и обычаями и вписаться в законодательную базу российского государства того времени.

Правильный ответ на вопрос: Карл Монтескье, книгу которого она взяла за основу для составления Нового Уложения 1867 года, творчески переосмысливая её содержание.

1

0

Когда речь в вопросе идёт о некоем красноречивом определении-характеристике, то отыскать в сети материал по теме получается относительно легко — «Молитвенником государей» Екатерина II окрестила работу «Дух законов», принадлежащую перу Монтескье. Вот полная характеристика, данная русской императрицей этому произведению (подробности в этой статье):

Верный ответ: «D) Ш. Монтескье».

1

0

Екатерина II по праву причисляла себя к числу просвещённых монархов. Он не только была знакома с трудами известных философов и мыслителей , но и сотояла с некоторыми из них в переписке: Вольтером, Дидро, Даламбером.

В 1767 году Екатерина II работает над «Наказом Комиссии о составлении проекта нового Уложения», основанном на принципах эпохи Прсвещения. В новом законодательном кодексе предполагалось разделение властей в государстве.

Много раз при составлении «Наказа» императрица обращается к философскому труду Монтескье «О духе закона» и даже называет его «молитвенником государей, имеющих здравый смысл».

К сожалению, работа Комиссии над новым Уложением оказалась бесплодной: её деятельность была прервана начавшейся войной с Турцией.

Правильный ответ — Ш. Монтескье.

1

0

Екатерина Великая при составлении своего «Наказа Комиссии о составлении проекта нового Уложения», воспользовалась трудами Монтескье в части распределения обязанностей в государстве. При этом наибольшее восхищение императрицы заслужила книга Монтескье, которую она назвала «молитвенником государей».

Ответ: D) Ш. Монтескье.

1

0

На этот вопрос я нашел практически сразу не прибегая практически ни каким дополнительным источникам, но все же один источник помог мне в этом интересном вопросе. Именно он меня навел на правильный ответ, который мы видим самым последним из всех вариантов.

Мой ответ: Ш. Монтескье.

1

0

Ни для кого не будет секретом, что императрица Екатерина II была всесторонне развитым человеком. Одним из основных её трудов считается её » Наказ » ( 1767 ), а это философский труд, который отражает основные принципы политики и правовой системы.

Следует добавить, что состоял он из 506 статей, так вот из них около 350 статей были ею заимствованы из трактатов Шарля Монтескьё » О духе законов » ( 294 статьи ) и Чезаре Беккариа » О преступлениях и наказаниях » .

Книгу же Шарля Монтескьё » О духе законов » она считала и называла не иначе, как

Так что ответом на данный вопрос следует считать вариант D) — Ш. Монтескье

0

0

Екатерина Вторая не понаслышке была знакома с трудами иностранных мыслителей.

Даже широко использовала их работы при создании своего наказа.

Особого внимания императрица уделила работе «Дух законов» и обращалась к ней много раз.

Этот труд Екатерина Великая и назвала «Молитвенником государей».

Автор «Духа законов» — Ш. МОНТЕНЕСКЬЕ, верный ответ — вариант Д.

0

0

Достаточно несложный вопрос, потому что определение «молитвенник государей» очень быстро позволяет найти нужный ответ.

А он располагается на последней строчке, это Д, и нам нужна для ответа фамилия Монтескье.

Читайте также

На сей раз обратить внимание нужно будет на вход во флорентийский баптистерий Сан Джованни, расположенный с южной стороны — над бронзовыми рельефами, служащими украшением для ворот, трудился архитектор по имени Андреа Пизано — в своей работе он придерживался христианской тематики. Верным будет ответ с литерой «С» — А. Пизано.

Правильным ответом на данный вопрос викторины «Золотое руно» является вариант С) Альбрехт Дюрер Именно он в эпоху Ренессанса был великим мастером ксилографии, создавал гравюры, которые стали шедеврами. Все его работы представляют собой отдельные циклы: серия» Апокалипсис», «Большие страсти», «Жизнь Марии» и т.д.

Его полное имя — Еру́н Анто́нисон ван А́кен. Творчество этого голландского художника считается самым загадочным. Родился этот живописец в средине четырнадцатого века. Предполагается , что интерес к живописи у него появился в тот момент , когда он начал работать в художественной мастерской , принадлежавшей его семье.

При описании творчества Иероним Босха , часто встречается слово «чертовщина». Это пожалуй , одна из основных характеристик его работ , что можно увидеть на приложенной картине «Искушение святого Антония» . Подобная тематика и это странное мировосприятие прослеживается и во многих других его работах.

Не все комедии известного итальянского поэта и драматурга эпохи Ренессанса Людовико Аристо, служащего при дворе правителей средневекого города Феррары, были написаны им в стихотворной форме. Одним из таких произведений, сначала набросанным им в прозе, была комедия Шкатулка, или «Комедия о сундуке». А затем автор содержание этой комедии переложил все же в стихотворную форму, что считалось более «высоким стилем» произведения.

Правильный ответ выберем под буквой D) Шкатулка.

Микеланджело создал скульптуру » Давида » в 1504 году, это 5-ти метровая скульптура считается символом Флорентийской республики, оригинал этой скульптуры хранится в Академии изящных искусств, который находится во Флоренции с 1873 года.

Среди предложенных вариантов ответов, нужный нам вариант не представлен, поэтому стоит выбрать ответ — С) Галерея Академии.

Соотнесите отделение и функции отделения

I отделение < подготовка документов для императора

II отделение < кодификация законов

III отделение < высшая полиция

IV отделение < управление благотворительными и попечительским учреждениями

Соотнесите суд и сословие, которое имел право судить суд

верхний земской суд, уездный суд < помещик

верхняя расправа, нижняя расправа < государственный крестьянин

городовой магистрат, губернский магистрат < горожанин

Соотнесите термин и его значение

варяги < славянское название жителей Скандинавии

колонизация < освоение и заселение новых земель

вече < народное собрание у восточных славян

бортничество < добыча меда диких пчел

Соотнесите термин и его значение

капище < языческие святилища восточных славян

волхвы < служители языческого культа у восточных славян

гривна < денежная и весовая единица в Киевской Руси

вира < денежный штраф, накладывавшийся на преступника

Соотнесите термин и его значение

огнищанина < штраф за убийство управителя княжеской вотчины

смерды < свободные крестьяне-общинники, имевшие хозяйство и свою пашню

половцы < тюркоязычные племена постоянно нападавшие на русские земли

тысяцкий < возглавлял ополчение и собирал налоги

Соотнесите термин и его значение

мануфактура < крупное предприятие, основанное на разделении труда и использующее ручной труд

разряд < военно-административный округ в России, возникший в пограничных районах

хованщина < восстание московских стрельцов, вызванное ростом налогов, насилия государственной администрации и стрелецких командиров

бироновщина < реакционный режим в России 1730-1740гг. при императрице Анне Иоанновне

Соотнесите термин и его значение

Малороссия < название Украины, с середины XVIIв., в официальных актах царской России

Святейший Синод < высший государственный орган в России в 1721-1917гг. ведавший делами православной Церкви

секуляризация < процесс обращения государством церковной собственности, преимущественно земли, в государственную

месячина < лишение крестьян земли и полный перевод их на барщину за месячный продовольственный паек

Соотнесите термин и характеристику

закуп < люди, попавшие в зависимость за долги

рядович < люди, заключавшие договор с землевладельцами об условиях работы на него

холоп < княжеские рабы

вирник < помощник князя

Соотнесите функции коллегии и коллегию

Камер-коллегия < сбор налогов

Штатс-контор-коллегия < руководство расходами казны

Ревизион-коллегия < контроль за расходами и доходами

Берг-коллегия < управление горной промышленностью

Соотнесите число созданных Совнархозов и республику

70 < РСФСР

11 < УССР

10 < Узбекская ССР

9 < Казахская ССР

Составной частью «главкизма» стала

(*ответ*) всеобщая трудовая повинность

всеобщая крестьянская повинность

продовольственная разверстка

организация обороны своих территорий

Сочинение Монтескье «_» Екатерина II назвала «молитвенником государей»

(*ответ*) Дух законов

Абсолютная монархия

Либерта

Самодержавие