А.К. Лядов «Сказочные картинки»: «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»

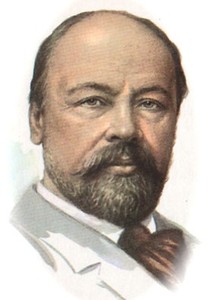

Русские народные сказки многим знакомы с детства. Веками люди рассказывали своим детям добрые и нравоучительные истории, наполненные волшебством и фантастикой. Так и Анатолий Константинович Лядов бесконечно преклонялся перед народным фольклором. В летние жаркие дни он оставлял Петербург и отправлялся поближе к народу, чтобы слушать народные песни и сказки. Творчество народа и вдохновило на создание прекрасной симфонической музыки «Сказочные картинки».

Историю создания «Сказочных картинок» Лядова, содержание произведений и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

1881 год. Весь преподавательский состав Петербургской консерватории отправился на летние каникулы. Лядов поехал в самое любимое им место. Туда, где он мог продолжать заниматься любимым делом – собиранием сказок и фольклора. В деревне он знакомился с исконными обычаями, слушал пастушьи напевы, отдыхал на лоне природы. В расслабленной обстановке Анатолий Константинович мог быть более внимательным к произведениям, которые читал. Тогда он впервые смог прочитать «Сказания русского народа», написанные Сахаровым. Особенно был впечатлен он образом Бабы-Яги. Все лето было посвящено поискам материалов о злой хранительнице леса. Никогда ранее композитор не был так увлечен собственной работой. Но лето прошло незаметно, и пришлось вновь возвращаться домой, чтобы начать новый учебный год.

Лишь спустя более чем двадцать лет в собственных рукописях, сочинитель нашел давно забытые записи о сказочном герое. В 1904 году была полностью закончена партитура первого произведения из знаменитого триптиха. Премьера прошла в марте того же года в концерте симфонического собрания. Дирижером был знаменитый Феликс Блуменфельд. Концерт прошел крайне успешно. Критики впоследствии напишут, что сочинение потрясло публику до глубины души.

Второе произведение также было задумано в 80-е годы, но не сдвигалось мертвой точки вплоть до 1908 года. Тогда композитор решил взять материалы из собственной оперы и закончить начатое. «Волшебное озеро» в его представлениях должно полностью передавать фантастическую атмосферу. Это неявно выраженная таинственность. Здесь время должно застыть. Работа над оркестровкой началась в середине 1908 года, данный процесс не затянулся на длительное время, поэтому к концу года музыкальная картина была полностью завершена. Впервые зрители смогли услышать творение в феврале следующего года на одном из важнейших симфонических концертов. Дирижер Н. Черепнин блестяще справился с задачей, и публика рукоплескала автору, признав его настоящим музыкальным гением. Произведение стало одним из излюбленных для композитора.

Третье произведение «Кикимора» также было написано в 1909 году. Программной основой сочинения можно считать сборник Сахарова. В декабре стоялось первое публичное исполнение. Управлял премьерой А. Зилоти. В третий раз, как в сказке публика была настроена положительно и тепло встретила новое сочинение.

Интересные факты

- На написание симфонической поэмы «Волшебное озеро» композитора вдохновил водоём, находящийся недалеко от поселка Волыновка.

- Программой для третьего произведения из цикла является книга И. Сахарова, имеющая название «Сказания русского народа».

- Во время написания второй пьесы из «Сказочных картинок» в качестве литературного источника была взята легенда «Калевала» из народного эпоса Финляндии.

- Музыкант имел художественный талант. Во время сочинения он создал эскизы видимых им музыкальных образов. В дальнейшем сочинитель часто рисовал для своих детей, и забавные рисунки мифологических существ висели по всей квартире, в которой он проживал со своей семьей.

- Работа над произведениями шла медленно, причина заключалась не в лени или отсутствии желания, а в том, что Анатолий Константинович всегда стремился создать совершенное произведение. Близкие друзья отмечали, что он никогда не показывал незаконченные произведения, ибо был весьма застенчивым человеком. Тем не менее Лядов всегда восторженно рассказывал об уже готовых сочинениях, так как вкладывал в них не только музыкальное мастерство и талант, но и всю свою безграничную душу.

- Вдохновением наполняла творца красочная живопись Билибина. Особенно впечатлили Лядова иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная», где на первой странице красовалась Баба-Яга, летящая в ступе. Это и был главный прототип образа первой симфонической миниатюры на фантастическую тематику.

- Композитор являлся известнейшим музыкальным фольклористом.

- Замысел сочинения Бабы Яги был реализован лишь спустя 15 лет после того, как композитор активно искал материалы, касающиеся фантастического персонажа. Это было свойственно для привычного создания композиций.

- Лядов использовал в «Волшебном озере» фрагменты неоконченной оперы «Зорюшка». Большая часть материала принадлежит сцене с русалками. Музыка должна была передавать особенное, мистическое и таинственное настроение, характерное для подводного царства.

- Анатолий Константинович всерьез увлекался народным фольклором, причем не только русским. Он зачитывался сказками других народов и почитал традиции древнего уклада жизни.

Содержание произведений

Необходимо отметить, что автор самостоятельно не объединял миниатюры в один цикл. Ему просто было интересно сочинять на фольклорные сюжеты. Тем не менее музыковеды объединяют сочинения в один триптих, называя его «Сказочные картинки». Каждое произведение имеет программу, и если две крайние композиции изображают образ злого персонажа славянской мифологии, то средняя миниатюра представляет собой пейзажную зарисовку мистического места. Давайте более детально разберем каждое из сочинений.

Баба-яга

Баба-Яга Лядова – это собирательный музыкальный образ. Программой произведения является отрывок из сказки «Василиса Прекрасная». Это сцена полета злой колдуньи. Один свист и в момент перед ней появляется ступа. В стремительном вихре злая волшебница поднимается ввысь. На улице ночь, каждый зверь и человек боится злую силу, прячется от нее. Вокруг тишина только слышно, как помело разрезает воздух вокруг. Так начинается новая страшная история со счастливым финалом.

Музыка полностью демонстрирует образ Бабы-Яги. Сам автор подтверждал наличие яркого, конкретного образа. Фантастичность звучания в данной миниатюре была достигнута при помощи использования ряда музыкально-выразительных средств:

- Свистящие в унисон струнные и деревянно-духовые инструменты;

- Большое количество флажолетов.

- Динамика то нарастает до ff, то затихает до pp.

- Обилие общих форм движения: пассажи.

- Непрерывное ритмическое движение в различных голосах создает атмосферу напряженности.

Главное действующее лицо характеризует отдельная тема. Для ее музыки свойственна не только угловатость, но и переменчивость инструментов. Интересно, что тема проводится сначала в тембре низкого гнусавого фагота, затем сумрачное звучание достигается по средству использования бас-кларнета, наиболее яркое и сочное звучание темы придает английский рожок. После абсолютно диких пассажей у струнных, демонстрирующих полет колдуньи, тема вступает у ксилофона. Постепенно все затихает. Вновь наступает день, Баба-Яга уже давно улетела. Тихо звучат флейты на фоне скрипичного тремоло, и все растворяется в утреннем тумане. Сон ли это был или явь, никто не скажет. Главное, что сказка существует, пока звучит музыка.

Нельзя отрицать, что Лядов был настоящим мастером оркестровки, ведь ему удалось добиться максимального попадания в образ.

«Баба-Яга» (слушать)

Волшебное озеро

Глубоко в лесной глуши, где не ступала нога ни зверя, ни человека находится озеро. Но не простые воды текут в нем, а волшебные. Вокруг тишина. Только ночью отражается в нем и луна, и звезды. Еле волны колышутся от дуновения ветра. Все вокруг фантастично и сказочно. Все застывает, время остановилось, чтобы любоваться красотой окружающей природы.

Добиться подобной невесомой атмосферы композитор смог благодаря использованию множества характерных музыкальных приемов:

- Отсутствуют конкретные темы;

- Важную роль играет прозрачность гармонии;

- Фактура невесомая;

- Колорит струнных с сурдинами воссоздает шелест;

- Легкие тембры: деревянно-духовые, в частности флейты, арфы, челесты;

- Большое количество мелизмов: тремоло, трели;

- Спокойная динамика ограничена диапазоном от pp до p;

- Ритм баркаролы (четверть и восьмая).

Форма выбрана трехчастная с контрастной серединой и определяется по ладотональному родству. Тональность – Des-dur.

Оркестровка выражается в яркой изобразительности образов:

- Шелест травы и колыхание волн – струнные с сурдиной;

- Глубина водного пространства – отдаленность крайних регистров;

- Сияние звездного неба – звенящие тембры арфы и челесты.

«Волшебное озеро» представляет собой одну из вершин оркестрового мастерства композитора.

«Волшебное озеро» (слушать)

Кикимора

У кудесника в горах каменных живет и растет Кикимора. Рядом с ней кот Баюн рассказывает ей сказки невиданные и неслыханные. В колыбели из чистого хрусталя качают и лелеют Кикимору с утра и до позднего вечера. Вырастает через семь лет тонкая, черная Кикиморка и имеет голову с наперсток. А кричит и стучит она на весь лес. Нет покоя с утра и до ночи, с вечера и до утра вопит она нечеловеческим голосом. Люто злится на людей и зверей.

Программа четко разделена на разделы:

- Вступление. Хроматическое изломанное движение у низких деревянно-духовых инструментов символизирует обстановку в чудесном лесу.

- Тема у английского рожка – это колыбельная кота Баюна.

- Соло челесты создает холодное звучание хрустальной колыбели, которая качается с утра до вечера. Вступление завершается.

- Presto – основной раздел, описывающий взрослую Кикимору. Главная тема состоит из интонационных элементов вступительного раздела. Форшлаги – это главный звукоизобразительный элемент.

- Различные метаморфозы темы в основном разделе сочетаются с четкой ритмической пульсацией.

- Кульминация отражена топочущим мотивом, основанном на терции.

- Заключение. Пиццикато низких струнных и жалобный флейтовый писк.

Произведение выполнено с юмористическим оттенком, характерным для творчества Лядова. Кикимора имеет легкий лукаво-иронический характер. Явный гротеск сближает с жанром скерцо. Автор использует множество выразительных приемов, чтобы подчеркнуть иронию над злым образом:

- Взвизгивания и капризы Кикиморы – малая флейта, гобой, трубы с сурдинами;

- Прыжки – широкие интервалы с форшлагами;

- Хроматические короткие темы;

- Альтерированные гармонии;

- Увеличенное трезвучие – «зловещий» образ.

- Щелкающий ксилофон.

Все это высмеивает образ «злого» лесного духа. Лядов не видит в нем опасности, Кикимора кажется ему смешной и безобидной. Ему прекрасно удалось отобразить всю немощность существа. Симфоническая миниатюра «Кикимора» является истинным шедевром отечественной музыки.

«Сказочные картинки» Лядова – это необыкновенно красочные музыкальные образы. Музыка словно отправляет слушателя в неведомые ранее края, где существуют все знаменитые персонажи, такие как Баба-Яга и Кикимора. Там у берега Волшебного озера происходят удивительные чудеса. Одним словом, миниатюры возвращают нас в детство. Пока звучат симфонические картинки в мир возвращается волшебство.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Анатолий Лядов «Сказочные картинки»: «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»

Особенности камерного симфонизма в симфонических произведениях а.К. Лядова «Баба-Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора».

Название

глав:

1.

Особенности симфонического метода

Лядова.

2.

Особенности камерного симфонизма в

симфонических произведениях Лядова

«Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора»

Актуальность темы:

Наше

современное общество, пребывающее в

таких условиях, характеризующихся

резкими изменениями в жизни, переоценкой

художественных ценностей и идеалов.

Национальная культура сегодня сталкивается

с противостоянием различных тенденций

и направлений, с проявлением различных

стилей и техник.

Мы

молодые музыканты, живущие во время

общедоступной и многообразной информации,

но все чаще сталкиваемся с дефицитом

особых сведений, выявляющих связь с

культурным наследием.

Симфоническая

музыка частично дала импульс для развития

основы музыки и явилась контрастом

музыкальных поисков современников. Нам

интересен поиск А.К. Лядова в симфонической

миниатюре. Особое внимание привлекают

пьесы «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное

озеро», музыкальный язык которых

призывает как можно подробнее изучить

особенности симфонизма как самого

Лядова так и этих произведений.

Цель реферата:

Раскрытие

особенностей симфонического метода

А.К. Лядова.

Задачи:

а)

Анализ симфонического творчества А.К.

Лядова

б)

Анализ оркестровых пьес А.К. Лядова

Объекты

исследования:

Русская

симфоническая музыка рубежа 19-20 веков.

Предметы

использования:

Оркестровые

произведения «Баба-Яга», «Волшебное

озеро», «Кикимора».

Структура

работы:

Реферат

состоит из введения, 2-х глав, заключения,

библиографического списка.

1.

Особенности симфонического метода А.К.

Лядова.

Лядов

жил в непростое для творчества время,

его деятельность охватила сорокалетний

период развития русской музыки. Сложные

условия эпохи наложили свой отпечаток

на облик композитора, не свободный от

ряда идейно-творческих противоречий.

Для

формирования Лядова как композитора,

имели большое значение завязавшиеся

еще с юности дружеские отношения с

Римским-Корсаковым и В. Стасовым, а также

общение с Балакиревым, Бородиным,

Мусоргским, Кюи. От них Лядов унаследовал

любовь к народному творчеству. Его

привлекали чистота и поэтичность чувств,

богатство народной фантазии.

В

формировании стиля Лядова сыграли роль

также некоторые выдающиеся представители

зарубежной музыки. Так можно заметить,

что в творчестве молодого Лядова

сказалось увлечение Шуманом, в зрелом

периоде ощутимы связи с его одним из

любимых композиторов – Шопеном. Картыгин

говорил о Лядове: «Мало кто из русских

не подчинялся обаянию шопеновой музы.

Некоторые вокальные и фортепианные

мелочи Глинки, рояльные вещи Балакирева,

многое у Кюи, иные отдельные эпизоды и

обороты у Римского-Корсакова, даже у

Мусоргского – созданы под несомненным

влиянием Шопена. Немало «шопенизмов»

встречается и в произведениях Глазунова,

Ляпунова, не говоря уже о Лядове, столь

сильно подчиненном Шопену, что иную

мазурку Лядова смело можно было бы

подписать именем его музыкального

кумира».

Одной

из характерных особенностей творчества

композитора является исключительное

ограничением им своих замыслов масштабами

малой формы, однако это не мешало ему

отличаться от других своим уникальным

и самобытным мышлением. Оно выражается

в способности чутко отражать новые

художественно-эстетические веяния и

стилистические ориентиры современной

ему эпохи. Исторически первоначальная

и большая часть наследия композитора

– это оркестровые и фортепианные

миниатюры.

Важное

место в процессе становления творческой

индивидуальности музыканта принадлежит

особой психофизиологической организации,

в активном критическом мышлении Лядов

склонен был видеть чуть ли не весь смысл

человеческого существования: «Я живу

– я мыслю, я мыслю – я живу», писал он

однажды. Своеобразной чертой индивидуального

облика Лядова была также диспропорция

между эмоциональной и умственной

подвижностью и недостаточным развитием

волевых проявлений. Это конечно наложило

отпечаток и на его повседневный жизненный

уклад, отчасти и на творческий. Последнее

из сказанного особенно интересно –

малая работоспособность, медлительность,

но все же напряженный и кропотливый

труд, тщательная и аккуратная проработка

всех деталей. Все это служит главной

предпосылкой миниатюризма мышления.

В

его творчестве всегда прослеживается

тяготение к лаконизму и афористичности,

сжатости, краткости высказывания,

максимальной концентрации, что проявляется

в различных сторонах его личности и

деятельности: композиторской,

педагогической, исполнительской.

Отметим

также не мало важное для становлении

личности Лядова – автора «Бабы-Яги» и

«Кикиморы» — увлечение сказками, начиная

с русских народных и кончая Андерсеном,

которого особенно нежно любил композитор:

«Я упиваюсь “Сказкой моей жизни”

Андерсена. Читал по крайней мере раз 10

– и все читаю с упоением», — писал однажды

он Помазанским.

Уверенное

и отточенное мастерство Лядова, которое,

наконец, стабилизировалось и проявилось

в полной мере в отдельных менее ярких

произведениях конца 90-х годов с их

безмятежной светлостью, невозмутимостью,

неизменным утонченным благозвучием,

не может не завораживать своим

совершенством и красотой.

Напрашивается

предположение о том, что в это время в

творческом сознании композитора уже

постепенно назревал тот переломный

момент, который привел его в следующем

десятилетии к почти полному отказу от

фортепианных жанров и обращению по

преимуществу к симфонической области.

Но нельзя не отметить, что переходную

роль в известном смысле выполняют так

же оркестровые произведения (2 «Польских»

полонеза) и вокальные (кантаты)

произведения. Однако основное место в

этом переходном этапе творчества

композитора занимает другой, своеобразный

жанр – это гармонизации и обработки

народных песен, которым Лядов посвящает

значительное количество своего времени

и творческой энергии в конце 90-х и начале

900-х годов. Их значение в плане характеристики

художественного облика Лядова весьма

существенно. Так как в фортепианном

творчестве народно-жанровое начало

претерпевает ослабление, то в это же

время возмещается непосредственным,

более тесным, чем когда-либо раньше,

соприкосновением с народными

первоисточниками, сыгравшим немало

важную роль для последующего периода

его творческого пути. Таким образом,

предпосылками камерного симфонизма

Лядова стала народная песня.

Первый

сборник народных песен Лядова вышел в

свет в 1898 году, но работа его по гармонизации

народных напевов началась значительно

раньше. Общее число выполненных

композитором гармонизаций и различного

вида обработок народных напевов превышает

цифру 200, превосходя по объему сделанное

в этой области другими русскими

классиками.

В

своих гармонизациях Лядов с огромной

внимательностью выявляет специфические

особенности песенного интонационно-мелодического

и ладового строя, голосоведения, народного

многоголосия. Нельзя не отметить, что

характерной чертой лядовских гармонизаций

является предпочтение, которое он отдает

подголосочно-полифоническому типу

сопровождения, как наиболее близкому

к народному изложению, перед

аккордово-гармоническим. Создается

впечатление, что весь талант композитора

именно здесь имеет свое истинное

проявление. Лядов тщательно подбирал

выразительные средства, раскрывал

таящиеся в народном напеве возможности,

композитор заботился о том, чтобы не

навязать песне чуждую ей природу.

У

Лядова существовали такие песенные

жанры, которые были особенно близки его

творческой индивидуальности, и их

гармонизация, несомненно, отличалась

особой яркостью и своеобразием. Сюда

можно отнести многие хороводные песни,

шуточные, плясовые, а также несколько

колыбельных. В хороводных композитора

привлекает свойственная этому жанру

жизнерадостность, с оттенками задора,

некого вызова, душевной бодрости.

Наряду

с этим близка была Лядову спокойная

ясность, нежная, девичья светлость,

которая выражалась в ряде песен иного

характера. Все эти музыкальные предпочтения

найдут отражение в его симфоническом

творчестве.

В

последние десятилетия жизни Лядов

переживает творческий подъем. Расширение

круга образов влечет за собой значительные

изменения в системе выразительных

средств. В жанровом отношение внимание

перемещается в симфоническую область

одновременно с почти полным отходом от

фортепиано.

Новый

период открывается законченной в начале

1904 года партитурой «Бабы-Яги». На

протяжении шести лет в след за ней

возникают «Восемь народных песен»,

«Волшебной озеро», «Кикимора»,

принадлежащие к ярчайшим творческим

достижением композитора.

В

симфоническом творчестве Лядова

последнего десятилетия жизни нашло

реальное выражение свойственное

дарованию композитора тяготение к

конкретно-сюжетному образному содержанию,

связанному по преимуществу с фантастической

тематикой. На предмете симфонизма Лядова

можно сказать, что прогрессивная роль

композитора заключается в «профессионализации»

жанра, тесном сплетении

в нем западноевропейских и русских

традиций, преломлении современных

творческих идей, но главной идеей

является взгляд на миниатюру как на

жанр, потенциально близкий жанрам

народного искусства. В произведениях

композитора нашли свое отражение яркая

национальность, эпические традиции с

лирикой, слияние народно-жанрового и

индивидуального начал, при котором

жанровый элемент преподноситься нам

как выражение внутреннего мира художника.

Повествовательный,

описательно-характеристический тип

программного симфонизма, необычность

и красота которого обязана живописным

и звукописным изобразительным элементам

техники композитора преемственно

связывает Лядова прежде всего с

Римским-Корсаковым. В то же время

симфонические произведения последнего

периода отмечены ярко индивидуальными

чертами. Более того Лядов достигает в

своих наиболее выдающихся произведениях

максимально полного раскрытия своей

творческой индивидуальности. Таковыми

произведениями как раз являются

симфонические картины «Баба-Яга»,

«Кикимора» и «Волшебное озеро».

В

начале 80-х годов Лядов задумал написать

несколько программных симфонических

картин, использующих оразы русских

сказок. Воплощение этого замысла, как

практически всегда у его пьес –

«Баба-Яга», через несколько лет возникает

«Волшебное озеро», и в 1909 году композитора,

растянулось на долгие годы. Лишь в начале

20-го века появляется первая из задуманных

– «Кикимора».

Симфоническая

сказка «Баба-Яга» посвящена В.В. Стасову.

Текст Лядов взял из «Народных русских

сказок» А. Афанасьева, к каждому

произведению Лядов дает краткое описание

сюжета, своего рода программу, чтобы

ввести слушателя в таинственный и

завораживающий мир сказки. Вот отрывок

из повествовательного вступления к

произведению: «Баба-яга вышла во двор,

свистнула перед ней явилась ступа с

пестом и помелом…» Более того эта

программа в точности воплощается в

музыке. Цель же всей пьесы «Баба-яга»

заключается в раскрытии стремительного

полета, неуклюжего полета дряхлого, но

коварного существа.

«Волшебное

озеро» является неким контрастом к выше

рассмотренному произведению. «Если

долго смотреть на воду, будь то огромные

волны или мелкая рябь, то начинает

казаться, будто кто-то рисует на воде

своей невидимой кистью». В этом

произведении воплотилась давняя мечта

композитора. Лядов задумал написать

оперу «Зорюшка», но так и не написал.

Материал, который стал «озером» был

предназначен для сцены с русалками,

эскизы которой были написаны в начале

90-х годов.

Первое

исполнение «Кикиморы» состоялось 12

декабря 1909 года под управлением А.

Зилоти. В славянской мифологии кикимора

относится к злым богам. «Без привету,

без радости глядит она нечистая на

добрых людей; все бы ей губить, да крушить,

все бы ей на зло идти, все бы миром

мутить…» «Кикимора» отличается от

других пьес тем, что у нее есть развернутая

программа, целиком почерпнутая из книги

Сахарова. Медленное вступление рисует

сказочный пейзаж, затем начинается

мягкое баюкающее колыхание скрипок.

Основной раздел пьесы – стремительно

мелькают отдельные фразы. Заканчивается

пьеса мгновенным уходом – исчезновением

сказочного образа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Композитор

Дата премьеры

12.12.1909

Жанр

Страна

Россия

Народное сказание для оркестра (1909)

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, литавры, челеста, ксилофон, струнные.

История создания

В начале 80-х годов Лядов задумал написать несколько программных симфонических картин, использующих образы русских сказок. Воплощение этого замысла, как почти всегда у композитора, растянулось на долгие годы. Лишь в начале XX века появляется первая из задуманных пьес — «Баба-Яга», через несколько лет возникает «Волшебное озеро», и в 1909 году — «Кикимора», помеченная опусом 63. Ее первое исполнение состоялось 12 декабря 1909 года под управлением А. Зилоти.

В славянской мифологии Кикимора относится к злым богам. «Без привету, без радости глядит она, нечистая, на добрых людей; все бы ей губить, да крушить, все бы ей на зло идти, все бы миром мутить…» Очень подробно рассказывается о ней в «Сказаниях русского народа» И. Сахарова. В отличие от предшествующих пьес, этой предпослана развернутая программа, целиком почерпнутая из книги Сахарова: «Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн — говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».

Музыка

Медленное вступление (адажио) рисует сказочный пейзаж — низкое звучание струнных басов с сурдинами, глухое тремоло литавр и ползучее хроматическое движение деревянных духовых с выделяющейся мелодией бас-кларнета. Затем начинается мягкое баюкающее колыхание скрипок, на фоне которого возникает простой колыбельный напев в проникновенном тембре английского рожка, прерываемый, однако, зловещим свистящим мотивом у флейты-пикколо и гобоя. А дальше, на том же колыбельном покачивании, вступает челеста, колоритно передающая образ хрустальной колыбельки. Основной раздел пьесы — presto — открывают прыгающие аккорды деревянных с резким свистом флейт. Стремительно мелькают отдельные фразы, неудержимо скерцообразное движение, подхлестываемое остинатным ритмом. Многочисленные мелкие динамические нарастания и спады сообщают музыке характер, как бы задыхающийся от быстрого бега. Заканчивается пьеса мгновенным уходом — исчезновением сказочного образа.

Л. Михеева