«Расцвет творческих сил»

В апреле 1894 года Римский-Корсаков решил написать оперу «Ночь перед Рождеством».

Шестая опера композитора — «Садко». Второй раз Римский-Корсаков обратился к данному сюжету. Премьера оперы состоялась 26 декабря 1897 года в Частной опере С. И. Мамонтова. С Мамонтовской труппой связано много постановок опер Римского–Корсакова. В конце XIX веке, начале XX века в Мамонтовской труппе были сосредоточены самые сильные артисты этого жанра.

Конец 90–ых годов является периодом рассвета романсного творчества Н. А. Римского – Корсакова.

К 1897 году относится создание «камерной» оперы «Моцарт и Сальери» на одноименный сюжет пьесы А. С. Пушкина. В 1898 году Римский-Корсаков принялся за написание пролога к «Псковитянке» — «Боярыня Вера Шелога».

В этом принимается за одну из знаменитых и любимых своих опер — «Царскую Невесту». В ее основу легла одноименная драма Л. А. Мея. В опере Николай Андреевич продолжает использовать мелодии народного склада взятые из его сборников Русских Народных песен. Премьера состоялась 22 октября 1899 года в Русской Частной опере.

В 1899 году композитор принимается к созданию новой сказочной оперы– «Сказка о царе Салтане» на одноименный сюжет сказки А. С. Пушкина.

В начале девятисотых годов у Римского – Корсакова появляется идея написать оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». К работе над «Сказанием» композитор приступил только в 1904 году. В период между «Салтаном» и «Сказанием» написано три оперы – «Сервилия», «Пан воевода» и «Кащей бессмертный».

«Кащей бессмертный» является новой страницей в оперном творчестве Римского-Корсакова. Здесь композитор использует новые приемы в гармонии и оркестровке.

«Сказание о Невидимом Граде Китеже и деве Февронии» одна из самых известных и загадочных опер Римского-Корсакова. До сих пор некоторые исследователи ищут ключ к разгадке этой оперы.

В 1905 году в разгар Первой Русской революции Римский-Корсаков встал на сторону бастующих. 10 февраля 1905 года началась забастовка учащихся Петербургской консерватории. Николай Андреевич поддержал решение о временном закрытии консерватории.

В октябре 1906 года Римский-Корсаков решает написать оперу на сюжет сказки Пушкина «Золотой петушок». Опера «Золотой петушок» последняя совместная работа либреттиста Владимира Бельского и Римского-Корсакова. В оперу вошли политические намеки, связанные с эпохой написания оперы. «Золотой петушок» — смелое и гневное обличие царизма средствами музыки. Премьера оперы состоялась уже после смерти композитора в 1909 году. «Золотой Петушок» последнее произведение Николая Андреевича.

В этом году Николай Андреевич заканчивает свой многолетний творческий труд – «Летопись моей музыкальной жизни». Последняя запись в ней датирована зимой 1906 года.

Весной 1908 года произошло резкое ухудшение здоровья Николая Андреевича. Летом семья Римского-Корсакова переехала в Любенск. 8 июня Римский-Корсаков умер от приступа стенокардии. 10 июня состоялось погребение на Новодевичьем кладбище в Петербурге. В 1937 году могила Римского-Корсакова была перенесена в пантеон-некрополь Александро-Невской лавры.

Какое произведение стало дебютом композитора?

Дебютом Римского-Корсакова можно считать Первую симфонию, которую композитор начал сочинять в возрасте 17 лет. К сочинениям раннего периода творчества Римского-Корсакова также можно отнести такие произведения, как «Увертюра на три русские темы», «Фантазия на сербские темы», Вторая симфония.

Как называют Римского Корсакова?

Римский-Корсаков, Николай Андреевич

| Николай Андреевич Римский—Корсаков | |

|---|---|

| Профессии | композитор, музыкальный педагог, дирижёр, музыкальный критик, |

| Жанры | опера |

| Автограф | |

| Медиафайлы на Викискладе |

Почему Римского Корсакова называют сказочником?

Римский – Корсаков был сказочником, потому что в сказке видел целый мир народной выдумки. Посмотрите видеофрагмент, в котором звучит музыка Римского—Корсакова.

Почему у Н А Римского Корсакова двойная фамилия?

Фамилия выдающегося русского композитора Николая Римского—Корсакова – двойная. … Таким образом, фамилия Лядов обозначает — сын Ляда (прозвище) или сын ляда (сектанта).

Кто из композиторов был морским офицером?

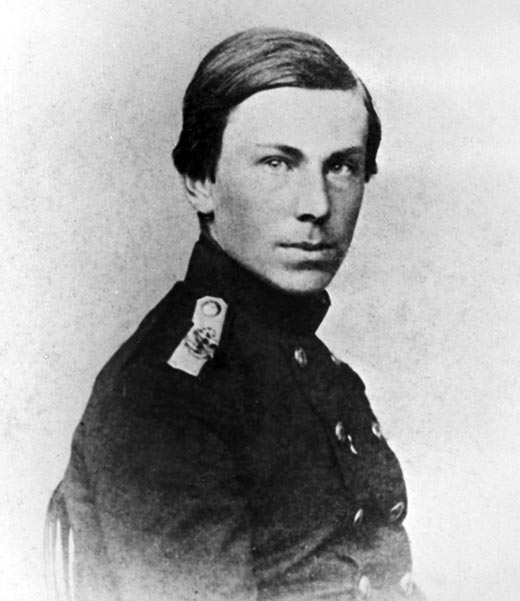

Николай Римский-Корсаков После знакомства с Милием Балакиревым Римский-Корсаков начал писать Первую симфонию. После окончания Морского корпуса начинающий композитор отправился в кругосветное плавание, стал офицером.

Кто из выдающихся русских композиторов был?

Великие русские композиторы

- Михаил Иванович ГЛИНКА (1804—1857) …

- Александр Порфирьевич БОРОДИН (1833—1887) …

- Модест Петрович МУСОРГСКИЙ (1839—1881) …

- Пётр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ (1840—1893) …

- Николай Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ (1844—1908) …

- Александр Николаевич СКРЯБИН (1872 — 1915) …

- Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ (1873 — 1943)

Где умер Римский Корсаков?

Любенск, Россия

Кто из композиторов Могучей кучки стал профессором консерватории?

Рубинштейн. Члены содружества критиковали «консерваторов» за то, что те слишком тщательно следуют традициям и не признают других путей развития музыки в России, в том числе и национально-народных. Однако со временем конфликт сглаживался, и в 1871 году Римский-Корсаков даже стал профессором Петербургской консерватории.

Кто возглавлял могучую кучку?

Так, Балакирев при активном участии Владимира Стасова организовал и возглавил музыкальный кружок, позже получивший название «Могучая кучка». В него вошли Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков.

Кто руководил могучей кучкой?

Владимир Васильевич Стасов

Кто стоит во главе могучей кучки?

Милий Алексеевич Балакирев

Кто входил в Балакиревский кружок?

Известно также под названием «Новая русская музыкальная школа», Балакиревский кружок. В «Могучую кучку» входили М. А. Балакирев, А.

Что такое могучая кучка и кто в нее входил?

«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов. Название кружку дал критик Владимир Стасов, союз также называли «Новой русской музыкальной школой» или Балакиревским кружком.

Почему могучая кучка так называется?

«Могучей кучкой» называли творческое содружество русских композиторов во главе с Милием Балакиревым. Оно сложилось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. … Чтобы подчеркнуть эту преемственность, композиторы именовали свое содружество «Новой русской музыкальной школой».

Почему Чайковский не входил в могучую кучку?

Композиторы, входившие в «Могучую кучку», пропагандировали самобытность русской музыки. Чайковский был для них чересчур «европейцем». Сам Петр Ильич говорил в 1890-х годах: «Основав тридцать лет тому назад кружок, Балакирев упорно стоит за раз намеченные взгляды и принципы…

Когда распалась могучая кучка?

К середине 1870-х годов «Могучая кучка» распалась, что в большой мере было вызвано внутренние творческие расхождениями, естественным самоопределением композиторов кружка и лишь отчасти — душевным кризисом М. А. Балакирева, его временным отходом от активного участия в музыкальной жизни.

Когда могучая кучка перестала существовать?

В 70-х годах 19 века «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. … Прослушаны произведения каждого из композиторов, входивших в объединение «могучая кучка». Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального искусства.

В каком году Мусоргский познакомился с композиторами Могучей кучки?

В 1856 году он знакомится с человеком, который полностью разделяет его взгляды на мир и позднее станет одними из самых близких его друзей — Стасовым. Вокруг них и сложится круг людей, которые станут «Группой пяти». Он бы самым радикальным из всех композиторов «Могучей кучки».

Кто входил в состав Беляевского кружка?

Николай Римский-Корсаков

Где композитор получил образование?

Образование получил в Петропавловской школе в Петербурге (1851 г.), подготовительном пансионе Комарова (1852 г.)

Где композитор получил образование Мусоргский?

Николаевское кавалерийское училище1852 г.–1856 г.

Где и когда родился Мусоргский?

Карево, Россия

Где М и Глинка получил образование?

Средняя общеобразовательная школа № 3211817 г.–1822 г.

Где и когда родился М И Глинка?

Смоленская губерния

Какие романсы написал М И Глинка?

- «Венецианская ночь» (1832)

- Патриотическая песня (была официальным гимном РСФСР и Российской Федерации с 1990 по 2000 год)

- «Я здесь, Инезилья» (1834)

- «Ночной смотр» (1836)

- «Сомнение» (1838)

- «Ночной зефир» (1838)

- «В крови горит огонь желанья» (1839)

- Свадебная песня «Дивный терем стоит» (1839)

Когда умер м и Глинка?

15 февраля 1857 г.

-

Какое произведение стало дебютом Римского-Корсакова? Перечислите сочинения раннего периода творчества.

-

Предмет:

Музыка

-

Автор:

greysonwest158

-

Создано:

3 года назад

Ответы

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

Русский язык1 минута назад

Помогите!!!

Задание 2 (40 баллов) -

Геометрия1 минута назад

Математика помогите решить домашнее задание

-

Геометрия1 минута назад

В координатной системе дана точка А (7;5;3) Определи расстояния точки от координатных осей ОХ, OY и OZ

-

Қазақ тiлi1 минута назад

Помогите пж!!!!!!!!!!!!!!!!

-

Математика1 минута назад

Түске дейін мұражайға 27оқушы

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вы не можете общаться в чате, вы забанены.

Чтобы общаться в чате подтвердите вашу почту

Отправить письмо повторно

Вопросы без ответа

-

Математика16 минут назад

Из 90 цветов, посаженных в цветнике, принялись 72. На сколько процентов меньше не принявшихся цветов, чем принявшихся?

-

Русский язык46 минут назад

Топ пользователей

-

Fedoseewa27

20518

-

Sofka

7417

-

vov4ik329

5115

-

DobriyChelovek

4631

-

olpopovich

3446

-

dobriykaban

2374

-

zlatikaziatik

2275

-

Udachnick

1867

-

Zowe

1683

-

NikitaAVGN

1210

Войти через Google

или

Запомнить меня

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

Выберите язык и регион

Русский

Россия

English

United States

How much to ban the user?

1 hour

1 day

-

- 0

-

34 балла {всё что есть} Римский Корсаков: какое произведение стало дебютом, перечислите произведения раннего творческого периуда.

HELP ME PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

Комментариев (0)

-

- 0

-

В 1858 году у будущего композитора появилось настоящее увлечение музыкой: он познакомился с операми Россини, фон Вебера, но особенно его поразили «Роберт-Дьявол» Джакомо Мейербера и произведения Михаила Ивановича Глинки — «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Затем появился интерес к музыке Бетховена (его восхищала «Пасторальная симфония» композитора), Моцарта и Мендельсона. «Я был 16-летний ребёнок, страстно любивший музыку и игравший в неё» — вспоминал он позднее. Чувствуя необходимость получить более серьёзное музыкальное образование, с осени 1859 года Николай начал брать уроки у пианиста Ф. А. Канилле[6].

-

Комментариев (0)

Николай Римский-Корсаков — биография, новости, личная жизнь

Николай Римский-Корсаков

Возраст: 178

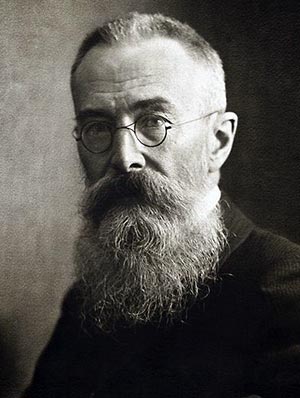

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Родился 6 (18) марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии — умер 8 (21) июня 1908 года в усадьбе Любенск Санкт-Петербургской губернии. Русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик. Участник «Могучей кучки».

Николай Римский-Корсаков родился 6 (18 по новому стилю) марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии.

Выходец из дворянской семьи, известной своими традициями службы на флоте.

Отец — Андрей Петрович Римский-Корсаков (1778-1862), некоторое время служил новгородским вице-губернатором, затем — волынским гражданским губернатором.

Мать — Софья Васильевна, дочь крепостной крестьянки и богатого помещика Василия Федоровича Скарятина. Сам он о матери писал: «Воспитание она получила, по тогдашним понятиям, хорошее. Она отлично владела французским языком, умела играть на рояле и в юности усвоила все, что полагалось на долю барышни в богатой семье александровского времени».

Старший брат — Воин Андреевич, морской офицер, контр-адмирал. Он оказал сильное влияние на Николая.

Семейный дом находился на берегу реки Тихвинки, напротив Богородичного Успенского монастыря.

В шесть лет началось домашнее обучение Римского-Корсакова, в том числе и игре на фортепиано, однако в сравнении с книгами, музыка производила на него меньшее впечатление: из последней ему больше нравилась церковная музыка, а также русские народные песни. В 11 лет он начал сочинять свои первые музыкальные произведения.

В 1856 году отец отдал мечтавшего о путешествиях Николая в Морской кадетский корпус. В 1858 году у будущего композитора появилось настоящее увлечение музыкой: он познакомился с операми Россини, Доницетти, фон Вебера, но особенно его поразили «Роберт-Дьявол» Джакомо Мейербера и произведения Михаила Ивановича Глинки — «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Затем появился интерес к музыке Бетховена (его восхищала «Пасторальная симфония» композитора), Моцарта и Мендельсона. «Я был 16-летний ребенок, страстно любивший музыку и игравший в нее» — вспоминал он.

С осени 1859 года Николай начал брать уроки у пианиста Ф.А. Канилле.

Композиторская деятельность

В 1862 году умер отец, и семья Римских-Корсаковых переехала в Санкт-Петербург. В том же году благодаря Федору Канилле Николай познакомился с композитором Милием Балакиревым и стал членом его кружка, что оказало решающее воздействие на формирование его личности и эстетических взглядов. В то время в Балакиревский кружок, который позднее стал называться «Могучая кучка», помимо его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова, входили Ц.А. Кюи и М.П. Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег и не только подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений, но и помогал с инструментовкой.

Под влиянием и руководством Милия Алексеевича было начато первое крупное сочинение Римского-Корсакова — Первая симфония. По словам самого композитора, эскизы начала симфонии существовали еще в годы его обучения у Канилле, однако серьезная работа над сочинением развернулась лишь в 1861-1862 годах — и «к маю 1862 года первая часть, скерцо и финал симфонии были мною сочинены и кое-как оркестрованы».

Этой же весной Николай с отличием окончил Морской корпус и был принят гардемарином на морскую службу. С 1862 по 1865 год он служил на клипере «Алмаз», участвовавшем в экспедиции к берегам Северной Америки, благодаря чему посетил ряд стран — Англию, Норвегию, Польшу, Францию, Италию, Испанию, США, Бразилию. Служба на клипере не оставляла времени для музыки, так что единственное сочинение, появившееся в этот период из-под пера композитора — вторая часть Первой симфонии, Анданте, написанное в конце 1862 года, после чего Римский-Корсаков на время отложил свое сочинительство. Впечатления от морской жизни позднее воплотились в «морских пейзажах», которые композитору удалось запечатлеть в своих произведениях посредством оркестровых красок.

Николай Римский-Корсаков в молодости

Вернувшись из путешествия, Римский-Корсаков снова попадает в общество членов Балакиревского кружка, он знакомится с его новым участником — химиком и начинающим композитором А.П. Бородиным, с кумиром кружка А.С. Даргомыжским, с сестрой Глинки Л.И. Шестаковой и с П.И. Чайковским.

По настоянию Балакирева Римский-Корсаков вновь принимается за свою симфонию: он сочиняет недостающие трио для скерцо и полностью переоркестровывает произведение. Эта партитура (известная как первая редакция симфонии) была впервые исполнена в 1865 году под управлением Балакирева — неизменного исполнителя всех ранних симфонических партитур Римского-Корсакова. Обратившись под влиянием Балакирева к славянским народным мелодиям, Римский-Корсаков придерживался в музыке национального колорита, что и в дальнейшем будет характеризовать большую часть его творчества. Найденный здесь музыкальный язык, затем был успешно развит в таких сочинениях, как «Увертюра на три русские темы» (первая редакция — 1866) и «Сербская фантазия» (1867).

Значимым и этапным произведением композитора стала музыкальная картина «Садко» (1867, позднее ее музыка будет частично использована в одноименной опере), самое раннее из программных сочинений Римского-Корсакова. Здесь он выступил как продолжатель традиций европейского программного симфонизма — прежде всего Гектора Берлиоза и Ференца Листа, творчество которых сильно повлияло на композитора; в дальнейшем большая часть произведений Римского-Корсакова также будет связана с определенной литературной программой.

В «Садко» Римский-Корсаков, которого позднее назовут «сказочником», впервые соприкоснулся с миром сказки; здесь он впервые использует придуманный им симметричный лад, так называемую «гамму Римского-Корсакова», которую и в дальнейшем он применял для характеристики фантастического мира в своих музыкальных произведениях. Также впервые композитор попытался здесь изобразить с помощью оркестровых красок морскую стихию (позднее он это делал неоднократно в таких сочинениях, как сюита «Шехеразада», прелюдия-кантата «Из Гомера», операх «Садко» и «Сказка о царе Салтане»).

Программно-сказочное начало получило свое дальнейшее развитие в симфонической сюите «Антар», над которой композитор начал работать в 1868 году как над Второй симфонией, вдохновившись сюжетом восточной сказки Осипа Сенковского. Премьера сочинения состоялась в 1869 году на концерте Русского музыкального общества.

В конце 1860-х годов Римский-Корсаков работает над инструментовкой чужих произведений: помогает Цезарю Кюи с оркестровкой оперы «Вильям Ратклиф», заканчивает, согласно завещанию умершего Даргомыжского, партитуру его оперы «Каменный гость» (1869-1870).

Совместно с М.А. Балакиревым и А.К. Лядовым в 1877-1878 годах редактировал партитуру оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», в 1878-1881 годах — партитуру оперы «Иван Сусанин». Долгое время работал над доработкой, оркестровкой и редакцией произведений М. П. Мусоргского: в 1881-1883 годах обрабатывал и редактировал оперу «Хованщина»; в 1886 году доработал фантазию для оркестра «Ночь на Лысой горе»; в 1892-1894 годах работал над редактированием и оркестровкой оперы «Борис Годунов»; в 1906 году редактировал оперу «Женитьба» и работал над оркестровкой трех вокальных произведений композитора — «Гопак» (из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки»), «По грибы» (слова Л.А. Мея) и «Спи, усни, крестьянский сын» (из поэмы А.Н. Островского «Воевода»).

Обратившись к оперному жанру, ставшему впоследствии ведущим в его творчестве, в 1872 году композитор заканчивает оперу по драме Льва Мея «Псковитянка». Летом этого же года, 30 июня, он венчается с пианисткой Надеждой Пургольд, одним из поручителей на их венчании был Модест Петрович Мусоргский.

В 1870-е годы границы музыкальной деятельности Римского-Корсакова расширились: в 1871 году он стал профессором Санкт-Петербургской консерватории, где преподавал классы практического сочинения, инструментовки и оркестровки. С 1873 по 1884 год он — инспектор духовых оркестров Морского ведомства, с 1874 по 1881 год — директор Бесплатной музыкальной школы.

Начиная с 1874 года композитор занялся дирижированием — сначала симфонических концертов, а затем и оперных спектаклей.

В середине 1870-х Римский-Корсаков работал над совершенствованием своей композиторской техники. Именно в этот период он обнаруживает серьезные недостатки в своем музыкальном образовании и сам начинает изучать дисциплины, преподаваемые в консерватории. Итогом совершенствования композиторской техники стала Третья симфония (до мажор, op. 32). В 1880-е годы композитор создает такие симфонические сочинения, как оркестровая сюита «Шехеразада», «Испанское каприччио», увертюра «Светлый праздник». Кроме того, Римский-Корсаков подготовил к изданию оперы своих покойных друзей — «Хованщину» Мусоргского и «Князя Игоря» Бородина.

Начиная с 1882 года Римский-Корсаков возглавлял Беляевский кружок, в 1883-1894 годах он также был помощником управляющего Придворной певческой капеллой в чине статского советника.

В 1886-1900 годах — постоянный дирижер «Русских симфонических концертов». Так, 31 октября (12 ноября) 1887 года впервые прозвучало «Испанское каприччио» под управлением Римского-Корсакова, а в 1888 году в Петербургском зале Дворянского собрания композитор дирижировал исполнением «Воскресной увертюры», которую он посвятил памяти Бородина и Мусоргского.

В 1906 году избран членом Шведской королевской музыкальной академии.

В начале 1890-х годов был некоторый спад творческой деятельности композитора: в этот период он изучал философию, писал статьи, а также пересмотрел и отредактировал некоторые из своих прежних сочинений. Затем его творчество приобрело исключительную интенсивность: одна за другой из-под пера композитора появляются оперы «Ночь перед Рождеством» (1895), «Садко» (1896), «Моцарт и Сальери» (1897), пролог к опере «Псковитянка» и «Царская невеста» (по драме Льва Мея, 1898).

Во время революционных событий 1905-1907 годов Римский-Корсаков выступил с активной поддержкой требований бастующих студентов и открыто осудил действия администрации Петербургской консерватории: он уволился и вернулся в консерваторию лишь после предоставления ей частичных автономных прав и смены руководства.

В 1907 году — член Комитета по организации «Исторических русских концертов» в Париже; принял в них участие как дирижер и композитор (фрагменты опер «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Млада», «Сказка о царе Салтане», «Садко»).

Педагогическая деятельность

Римский-Корсаков был создателем композиторской школы, среди его учеников около двухсот композиторов, дирижеров, музыковедов, в том числе: Федор Акименко, Николай Амани, Антон Аренский, Николай Арцыбушев, Мелитон Баланчивадзе, Семен Бармотин, Феликс Блуменфельд, Юлия Вейсберг, Язепс Витол, Константин Галкаускас, Александр Глазунов, Михаил Гнесин, Александр Гречанинов, Макар Екмалян, Василий Золотарев, Михаил Ипполитов-Иванов, Андрей Казбирюк, Артур Капп, Михаил Кузмин, Николай Лысенко, Анатолий Лядов, Витольд Малишевский, Николай Малько, Эмиль Мелнгайлис, Эмиль Млынарский, Николай Мясковский, Александр Оссовский, Сергей Прокофьев, Отторино Респиги, Владимир Сенилов, Николай Соколов, Александр Спендиаров, Яков Степовой, Игорь Стравинский, Александр Танеев, Рудольф Тобиас, Николай Черепнин, Михаил Чернов, Максимилиан Штейнберг, Андрей Юрьян.

Многие из его учеников стали крупными деятелями национальных музыкальных школ — Армении (М. Г. Екмалян, А. А. Спендиаров), Грузии (М. А. Баланчивадзе), Латвии (А. А. Юрьян, Я. Витол, Э. Мелнгайлис), Литвы (К. М. Галкаускас), Украины (Н. В. Лысенко, Я. С. Степовой, Ф. С. Акименко), Эстонии (Р. И. Тобиас, А. Й. Капп).

Педагогической и просветительской работой Римского-Корсакова восхищался П.И. Чайковский, который в своем письме к нему писал: «Но Вы не захотели удовольствоваться одною лишь композиторскою деятельностью. Вы сделались музыкальным педагогом, и целая фаланга молодых русских музыкантов, возрастая под Вашим руководством, передает, конечно, будущим поколениям результаты Вашего творчества».

И.Ф. Стравинский так отзывался о педагогической деятельности своего учителя: «В моем музыкальном образовании есть одно большое преимущество — я занимался с Римским-Корсаковым. Он был совершенно замечательным педагогом, чрезвычайно внимательным и обстоятельным, мудрым и остроумным. Делая замечание, он облекал его в такую форму, что забыть его было почти невозможно. Одну деталь ученики Римского-Корсакова запомнят навсегда — он никогда не хвалил. Ученик, который ожидал одобрительного похлопывания по плечу, разочаровался бы в Римском-Корсакове. Напротив, он мог быть безжалостно суровым в своей критике».

Умер 8 (21 по новому стилю) июня 1908 года от инфаркта миокарда в Любенске, в своей загородной усадьбе, где теперь находится Мемориальный музейный комплекс композитора, объединяющий в себе две реконструированные усадьбы — дом в Любенске и соседнее имение Вечаша, где композитор жил до 1907 года.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В 1930-х годах захоронение было перенесено в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Мемориальный музей-заповедник Н.А. Римского-Корсакова создан в Псковской области.

Санкт-Петербургская государственная консерватория носит имя Н.А. Римского-Корсакова.

Консерватория имени Римского-Корсакова есть в эквадорском городе Гуаякиль (исп. Conservatorio Superior de Música Rimsky-Korsakov).

В 1952 году Римскому-Корсакову был установлен памятник у Ленинградской консерватории на Театральной площади (скульпторы В.И. Ингал, В.Я. Боголюбов, архитектор М. А. Шепилевский).

В Ленинграде в 1971 году был открыт Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова. Есть музей в Тихвине, в доме, где родился композитор.

В 1966 году Краснодарскому музыкальному училищу было присвоено имя Н.А. Римского-Корсакова.

В 1992 году имя композитора было присвоено ДШИ № 1 в Москве в ВАО.

В 2016 году в Тихвине возле ДК им. Римского-Корсакова был установлен памятник композитору (скульптор В.Н. Селиванов).

Личная жизнь Николая Римского-Корсакова:

Жена — Надежда Пургольд (1848-1919), пианистка, композитор, музыковед. Обвенчались 30 июня 1872 года в парголовской церкви.

Надежда Пургольд — жена Николая Римского-Корсакова

У них родилось семеро детей:

Михаил (1873-1951)

Софья (1875-1943)

Андрей (1878-1940)

Владимир (1882-1970)

Надежда (1884-1971)

Мария (1888-1893) — умерла в возрасте 5 лет

Святослав (1889-1890) — умер во младенчестве.

Николай Римский-Корсаков с женой и дочерью

Адреса в Санкт-Петербурге:

Лето 1856 года — квартира П. Н. Головина в доме О. П. Зубовой (Миллионная улица, д. 6);

1867 — сентябрь 1871 года — доходный дом Аренс (7-я линия Васильевского острова, д. 4);

сентябрь 1871-1872 — доходный дом Зарембы (Пантелеймоновская улица, ныне улица Пестеля, д. 11, кв. 9);

1872 — осень 1873 года — дом Морозовых (Шпалерная улица, д. 4);

осень 1873-1883 — доходный дом Кононова (Фурштатская улица, д. 33, кв. 9);

1883-1889 (Владимирский проспект, д. 18, кв. 5);

1889 — 19 сентября 1893 года — дом Капеллы (набережная реки Мойки, д. 20);

19 сентября 1893 — 21 июня 1908 года — дворовый флигель доходного дома М. А. Лавровой (Загородный проспект, д. 28, кв. 39), ныне — Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова.

Сочинения Николая Римского-Корсакова:

Оперы:

Псковитянка (1873; 1878; 1892; пост. 1895)

Майская ночь (1880)

Снегурочка (1881)

Млада (1892)

Ночь перед Рождеством (1895)

Садко (1896)

Моцарт и Сальери (1898)

Боярыня Вера Шелога (пролог к опере «Псковитянка») (1898)

Царская невеста (1899)

Сказка о царе Салтане (1900)

Сервилия (1902)

Кащей Бессмертный (1902)

Пан воевода (1904)

Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии (1904)

Золотой петушок (1907)

Симфонические произведения:

Симфония № 1 (1865; 1884)

Сказка (симфоническая пьеса) (1880)

Симфониетта на русские темы (1885)

Увертюра на темы трех русских песен (D-dur, op. 28, 1866, окончательная редакция — 1880)

Антар (первоначально — Симфония № 2) (1868; 1875; 1891)

Симфония № 3 (1873; 1886)

Шехеразада (симфоническая сюита) (1888)

Испанское каприччио, (1897)

Светлый праздник (увертюра)

Садко, (1896)

Снегурочка (сюита)

Ночь перед Рождеством (сюита)

Концерт для фортепиано с оркестром

Вокальные сочинения:

79 романсов

хоры с оркестром и a capella

сборники: «100 русских народных песен» (1877), «40 народных песен».(собранных Т. Филипповым) (1882)

Библиография Николая Римского-Корсакова:

Летопись моей музыкальной жизни (1909)

Практический учебник гармонии (1885)

Основы оркестровки (1913)

Образ Николая Римского-Корсакова в кино:

1947 — Песнь Шехерезады — в роли Римского-Корсакова актер Жан-Пьер Омон;

1950 — Мусоргский — в роли Римского-Корсакова актер Андрей Попов;

1953 — Римский-Корсаков — в роли Римского-Корсакова актер Григорий Белов;

Григорий Белов в роли Римского-Корсакова

2002 — Маска и душа — в роли Римского-Корсакова актер Борис Плотников.

последнее обновление информации: 25.08.2022

Николай

Андреевич Римский-Корсаков – композитор,

педагог, дирижер, общественный деятель.

Прогрессивность мировоззрения,

неразрывная связь с русской национальной

культурой и искусством, оптимизм,

поэтичность, глубокая эпическая

содержательность, реализм, патриотизм,

высокое мастерство в области инструментовки

– все это черты творческого облика

классика русской музыки и выдающегося

мастера мирового музыкального искусства

Н.А. Римского-Корсакова. Николай Андреевич

Римский-Корсаков родился в марте 1844

года в городе Тихвине Новгородской

губернии в семье дворянина. Музыкальные

способности его проявились рано. В 4

года он играл несложные пьесы, в 9 лет

уже начал сочинять. Обучался в Петербурге

в Морском кадетском корпусе (1856-1862). В

период пребывания в кадетском корпусе

занимался у педагога Канилле, который

познакомил своего ученика с Балакиревым.

Под руководством Балакирева Римский-Корсаков

приступил к сочинению первой симфонии.

Он её не закончил, т.к. отправился в

кругосветное плавание на клипере

«Алмаз». В течение трёх лет он

набирался впечатлений, видел много

стран, много читал. Он очень полюбил

море, впечатления от которого много раз

изображал в своих произведениях.

Вернувшись в 1875 году в Петербург,

Римский-Корсаков закончил первую

симфонию. Она была исполнена с большим

успехом. Началась его многолетняя

напряжённая творческая деятельность.

Он пишет симфоническую картину «Садко»,

симфоническую сюиту «Антар»,

работает над оперой «Псковитянка»

на исторический сюжет Л.Мея. В 1871 году

Римский-Корсаков был приглашён в

Петербургскую консерваторию, в которой

в должности профессора проработал до

конца своей жизни. В 1873 году он вышел в

отставку и был назначен инспектором

военных оркестров флота. 1874-81 годы –

директор и главный дирижер Бесплатной

музыкальной школы. С 1883 по 1884 год —

помощник управляющего Придворной

певческой капеллы. В 80е годы Римский-Корсаков

стал дирижировать симфоническим

оркестром. Он возглавил беляевский

кружок. Беляев, богатый лесопромышленник

и почитатель талантов, субсидировал

организацию Русских симфонических

концертов и содержал музыкальное

издательство. Многие русские музыканты

получили от него поддержку. В 1889 году

Римский-Корсаков дирижировал двумя

оркестрами на Парижской всемирной

выставке, после чего он выступил в

Брюсселе, где блестящая пьеса «Испанское

каприччио» принесла ему известность.

В 1905 году за выступление в защиту прав

учащихся он был уволен из консерватории.

В солидарность с ним часть преподавателей

консерватории во главе с А.Глазуновым

и А.Лядовым тоже уволилась. В декабре

1905 года после предоставления консерватории

автономии, Римский-Корсаков вернулся

в консерваторию по приглашению

художественного совета. Он воспитал

свыше 200 композиторов, музыкальных

деятелей. Это – А.Аренкий, М.Баланчивадзе,

Я.Витол, А.Глазунов, М.Гнесин, А.Гречанинов,

М.Ипполитов-Иванов, Н.Лысенко, Н.Мясковский,

С.Прокофьев, И.Стравинский, М.Штейнберг

и др. Последняя опера Римского-Корсакова

— сатирическая сказка «Золотой Петушок»

на сюжет Пушкина. Это произведение его

было не допущено цензурой к постановке.

В 1908 году композитор скончался от

сердечного приступа, не увидев на сцене

своё последнее произведение.Характеристика

творчества.Римский-Корсаков завершил

развитие русской классической оперы,

расширив её жанровое разнообразие,

обогатил русскую и мировую музыку

ярчайшими симфоническими произведениями.

Он автор классических музыкальных

трудов: «Практический учебник

гармонии», «Основы оркестровки»,

«Летопись моей музыкальной жизни»,

изданной в 1909 году, статей. Римский-Корсаков

собрал два сборника русских народных

песен. Он записал 40 песен от певца-любителя

Т.Филиппова и гармонизовал их. Затем он

стал интересоваться древними обрядами

и игровыми песнями, которые вошли в

сборник «100 русских народных песен».

Очень много времени и сил отняла у

Римского-Корсакова работа по дописыванию

и оркестровке сочинений Даргомыжского,

соратников по «Могучей кучке»

Мусоргского и Бородина. Это стало

возможным, т.к. его память была

феноменальной, раз услышанное он

запоминал прочно.Великое творческое

наследие Римского-Корсакова: 15 опер

(музыкальная драма «Псковитянка»,

лирико-комическая «Майская ночь»,

«Снегурочка», волшебная опера-балет

«Млада», быль-колядка «Ночь перед

Рождеством», опера-былина «Садко»,

камерная «Моцарт и Сальери», «Кащей

бессмертный», драма на историко-бытовой

сюжет «Царская невеста», «Сказка

о царе Салтане», одноактная опера

«Боярыня Вера Шелога», «Сервилия»,

«Пан Воевода», «Сказание о

невидимом граде Китеже и деве Февронии»,

«Золотой Петушок»), 3 симфонические

сюиты («Антар», «Шехерезада»,

«Испанское каприччио»), 3 симфонические

картины («Садко», «Сказка»,

«Светлый праздник»), симфонии,

симфонические увертюры, концерт для

фортепиано с оркестром, камерно-инструментальные

ансамбли, 80 романсов и др. Известны его

романсы: «Звонче жаворонка пенье»,

«На холмах Грузии», «То было

раннею весной», «О чём в тиши ночной»,

«Октава», «Анчар». Для музыки

Римского-Корсакова типично жанровое

взаимодействие: его оперы пронизаны

подлинной симфоничностью, а симфонические

произведения — яркой «театральностью».

Римский-Корсаков в своих произведениях

талантливо сумел выразить все прекрасное:

красоту, любовь, веру в справедливость,

народную мудрость, красоту русской

природы, а также отрицательные стороны

жизни – деспотизм, жестокость,

несправедливость, глупость, ханжество.Эстетика Римского-Корсакова.

Римский-Корсаков формировался как

музыкант в атмосфере общественного

подъёма 60х годов под воздействием

эстетических принципов «Новой русской

музыкальной школы». Их принципы –

стремление к народности, высокой

содержательности, общественной значимости

искусства. Для Римского-Корсакова

характерны выявление эстетического

начала в каждом сочинении, стремление

к красоте, совершенству. Отсюда – особое

внимание к вопросам профессионализма

и своеобразной эстетике мастерства.

Гармоничность миросвосприятия, внутреняя

уравновешенность, тонкий артистизм,

безупречный вкус, чувство меры, ясность

музыкального мышления характерны для

Римского-Корсакова. В каждом конкретном

случае выбор жанра, драматургические

и стилистические принципы обусловлены

сюжетом. Римский-Корсаков считал, «что

сколько на свете сюжетов, столько должно

быть самостоятельных оперных форм.

Оперу считал произведением музыкальным,

но и предъявлял высокие требования к

единству и выдержанности в литературном

стиле. Сказка, легенда, миф, обряд

определяют его тематику. Через них он

раскрывает мировоззрение народа: его

мечту о лучшей жизни, о счастье, воплощенную

в образах берендеева царства в

«Снегурочке», города Леденца в

«Сказке о царе Салтане». Нравственные

и эстетические идеалы народа воплощаются

в образах героинь опер (царевна в «Кащее

бесмертном», Феврония в «Сказании

о граде Китеже». Символами неувядаемого

народного искусства являются легендарные

певцы Лель, Садко.Оперное творчество.По содержанию и художественному облику,

по своим формам и драматургии оперы

Римского-Корсакова весьма различны. У

него мы находим исторические, сказочные,

лирико-драматические, лирико-комедийные,

сатирические произведения. Наряду с

монументальными оперными полотнами

композитор создавал и небольшие

одноактные оперы; некоторые из них носят

чисто камерный характер. Большая часть

его опер написана на русские сюжеты,

заимствованные из классической русской

литературы или из народного творчества.

Его первая опера «Псковитянка» –

типично «кучкистская» опера. Основой

её музыкального строения служат

«сквозные», непрерывно развивающиеся

сцены. Музыка оперы «Псковитянка»

включает в себя сольные, ансамблевые,

хоровые эпизоды и относительно небольшие

номера: ариозо, ариетты, монологи, песни.

Их скромные размеры позволили композитору

избежать длительных остановок в ходе

сценического действия и достичь

непрерывного музыкального развития.

На основе принципа следования музыки

за действием Римский-Корсаков передаёт

с большой полнотой и детальностью

психологическое развитие образов, смену

мыслей и настроений героев, характеризует

сценические ситуации. Значительное

место заняли в опере речитативы, широко

примененные композитором не только в

партиях отдельно действующих лиц, но и

в музыкальной обрисовке народа. Оперу

«Снегурочка» Римский-Корсаков

любил более всех других своих произведений,

считая её самой совершенной. Сюжет

одноименной пьесы-сказки А.Н.Островского

удивительно подошел к особенностям

дарования композитора, к его художественным

склонностям, определившимся в течении

70х годов. «Появлявшееся понемногу во

мне тяготение к древнему русскому обычаю

и языческому пантеизму вспыхнуло теперь

ярким пламенем. Не было для меня лучшего

сюжета, не было для меня лучших поэтических

образов, чем Снегурочка, Лель или Весна,

не было лучше царства Берендеев с их

чудным царём, не было лучше миросозерцания

и религии, чем поклонение Яриле-Солнцу»,

— писал впоследствии Римский-Корсаков.

Жизнь народа в пьесе Островского и опере

Римского-Корсакова прекрасна, светла,

поэтична. Идеально вымышленное царство

берендеев — воплощение мечты народа о

справедливой, свободной, радостной и

прекрасной жизни. Добро и красота,

верность естественным законам природы

– вот высшие нравственные нормы для

берендеев. Оптимистическая сущность

«Снегурочки» выражена в торжестве

естественных для людей законов жизни,

в прославлении идеального царства

берендеев, могучей природы. Опера

заканчивается финальным хором в светлых,

торжественных тонах, в характере древних

эпико-гимнических напевов. Народ радостно

славит Солнце – подателя света и тепла.

Хор построен на сплошном нарастании

силы, блеска и яркости звучания, при

ведущий роли оркестра. Ускоряющейся

темп, расширение диапазона звучания,

уплотнение фактуры, контрастные

сопоставления оркестрового и хорового

tutti, мажорный ладовый колорит – все это

образует могучий, полный радости и

солнечного света финал оперы – весенней

сказки. Сочетание реализма и романтической

идеализации в изображении человеческих

характеров, старинных народных обрядов,

картин природы составляет особенность

«Снегурочки» как оперы-сказки. В

«Снегурочке» Римский-Корсаков

пользуется лейтмотивами в собственном

смысле этого слова, постоянными

гармоническими оборотами (лейтгармониями)

и даже лейттембрами, связывая образы

некоторых действующих лиц со звучанием

того или иного инструмента (у Леля –

кларнет, как подражание пастушескому

рожку; у Весны – валторна и т.п.). сверх

того, композитор применяет мелодические

обороты и интонации, характерные для

различных персонажей, но не являющиеся

лейтмотивами.Симфоническое творчество.

Важную область творчества Римского-Корсакова

составляют его симфонические произведения.

Почти все они были написаны до начала

90х годов. По своему содержанию и чертам

стиля симфоническое творчество

Римского-Корсакова представляет

параллель к оперному. У него есть

непрограммные и программные циклы

различных видов, среди них симфонии,

симфониетта, сюита, одночастные пьесы,

концертные сочинения для различных

инструментов с оркестром, музыка к драме

«Псковитянка», а также 3 кантаты.

Симфонический стиль Римского-Корсакова

формировался под влиянием Глинки и

мастеров романтической школы Берлиоза

и Листа. Принципы оркестрового письма

– идеальная уравновешенность всех

элементов фактуры, прозрачность и

лёгкость оркестровой ткани, полнота и

яркость звучания. Главный секрет его

оркестра – это неистощимая колористическая

фантазия, тембровое слышание музыки.

Блестящими образцами русского симфонизма

явились его программные произведения.

Симфоническая сюита «Шехерезада»

состоит из 4 частей, объединённых не

только одним поэтическим замыслом, но

и общими музыкальными темами. Все части

сюиты контрастны. Но вместе с тем они

объединены двумя основными темами –

Шахриара и Шехерезады. Тема Шехерезады

проходит во всех частях. В финале сюиты

появляются темы из всех предыдущих

частей. В «Шехерезаде» господствует

принцип картинности, сопоставления

разнохарактерных и довольно самостоятельных

эпизодов, драматургически скреплённых

неоднократным проведением темы

Шехерезады. Музыкальный образ последней

встречается во всех частях сюиты. Однако

он не сливается с той или иной музыкальной

картиной, а, оставаясь на первом плане,

сохраняет индивидуальный облик и

напоминает слушателю о том, что все это

– «рассказ одного лица». Каждая

часть сюиты представляет собой отдельную

музыкальную картину. В «Шехерезаде»

проявляются те же эпические принципы

музыкальной драматургии (контраст,

сопоставление образов), что и в сказочных

операх Римского-Корсакова. Широко

примененный композитором метод

вариационного развития тематического

материала как нельзя лучше подошёл для

создания сказочного произведения, так

как уже сами многочисленные видоизменения

тем, мгновенные превращения музыкальных

образов таят в себе сказочное, волшебное.

Рассказывая о Востоке, композитор почти

не использовал подлинно восточных

мелодий, но в музыке звучит Восток.

«Шехерезада» – единственное в

своём роде красочное произведение

широко исполняемое во всём мире.Значение.Творчество Римского-Корсакова завершило

развитие русской музыкальной классики

ХIХ века. Вместе с тем, оно ознаменовало

наступление нового её исторического

этапа, приходящегося уже на начало ХХ

века. Русская музыка многим обязана

Римскому-Корсакову. Почти все русские

композиторы, выдвинувшиеся в период

1880-1900х годов, испытали в той или иной

мере его влияние. Римский-Корсаков

явился во многом открывателем новых

путей, оказав большое влияние на

оркестровое мышление своих младших

современников – русских (Глазунов,

Лядов, ранний Стравинский, отчасти

Скрябин, Рахманинов периода «Колоколов»

и зарубежного периода творчества), а

также зарубежных композиторов (французские

импрессионисты). Колористические замыслы

Римского-Корсакова, волшебные звучности

его оперных партитур способствовали

прогрессу русской сценически-декоративной

(да и не только театральной) живописи.

Достаточно назвать имена русских

художников, участвовавших в оформлении

опер Римского-Корсакова на сцене

Московской частной русской оперы:

Врубеля, Васнецова, Коровина. Произведения

Римского-Корсакова входят в золотой

фонд классического музыкального наследия

прошлого.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #