ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

|

Учебные задания |

Применяемые средства и методы |

Организационно – методические особенности, формирование УУД |

|

Урок № Направленность урока: образовательно-обучающая Организация занимающихся — фронтальная Тема: Начальное разучивание техники метания малого мяча с места в цель; комплексное воспитание физических качеств. Задачи: 1. Обучающая — обучение правильному держанию и выбрасыванию малого мяча, освоить двигательное действие в общих чертах. 2. Воспитание физических качеств посредством подвижной игры «К своему мячу». |

||

|

Подготовительная часть урока – 15 мин. |

||

|

Начальная организация |

Построение, приветствие, сообщение темы, задач урока. Строевая подготовка: один свисток разбегаются по залу, два свистка – встать на своё место, три свистка – продолжать бегать по залу. повороты «Налево», «Направо», «Кругом». |

Обратить внимание на спортивную форму, дисциплинированность. Обратить внимание на правильность выполнения команд. |

|

Проведение разминки Общая разминка |

Ходьба с заданием: на носочках, на пятках, «Мишка» — носки внутрь, «Чарли – Чаплин» -носки наружу, «Цапля» — на носках с высоким подниманием колен. Перекат с пятки на носок. Легкий бег. Ходьба с упражнениями на дыхание. |

Во время ходьбы и бега следить за осанкой, соблюдением дистанции, правильным дыханием, техничным выполнением упражнений в движении. 2 мин Выполнить вдох носом; опуская руки вниз, выполнить наклон, одновременно выдыхая ртом со звуком У-У-Х! выдох должен быть длиннее вдоха. |

|

О.Р.У. в движении |

||

|

Комплекс ОРУ |

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. |

|

|

Специальная разминка |

«Школа мяча» разработанная П.Ф. Лесгафтом. 1. Бросить мяч в пол и поймать. 2. Бросить мяч вверх, дать ему упасть на пол и после отскока поймать его. 3. Бросить мяч вверх, поймать его без отскока о пол. 4. Бросить мяч вверх, сделать два хлопка в ладоши,поймать мяч после отскока о пол. 5.Бросить мяч вверх, сделать два хлопка в ладоши,поймать мяч без отскока. 6. Бросить мяч вверх, сделать хлопок перед собой, затем за спиной, поймать мяч после отскока о пол.7. 7. Подбросить мяч левой рукой, поймать левой рукой. 8. Бросить мяч правой рукой, поймать правой рукой. 9. Бросить мяч правой рукой, поймать левой рукой. |

Бросать одной рукой, ловить двумя. Бросать одной, ловить двумя. Ловля мяча двумя руками. Ловля мяча двумя руками. Сделать руку «вазочкой». Ловить мяч, сильно сжав пальцы руки. «Хватательное» движение рукой. Каждое задание выполнить 6- 8 раз |

|

Основная часть урока 25 мин. |

||

|

Начальное разучивание техники |

Создать положительную учебную мотивацию |

Представьте, что у вас в руке камушек и его надо перекинуть через ручей или речку. |

|

Осуществить показ упражнения |

Показ в боковой плоскости. Дать выполнить упражнение по первому представлению. |

|

|

Рассказ о технике упражнения, выделение ООТ |

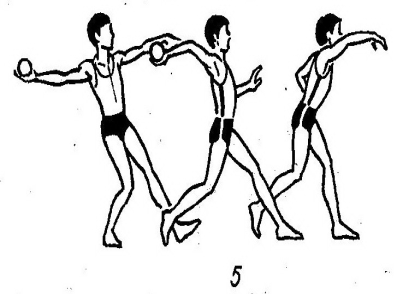

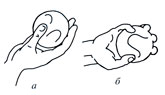

Правила техники безопасности при работе с малым мячом. Ознакомить учащихся с правильным держанием малого мяча. Рассказать о технике упражнения Рис. 1. Свободный хват мяча Рис. 2. Техника метания мяча ООТ: — правильное исходное положение; — правильный хват; — «хлестообразное» движение рукой. |

|

|

Выполнить подводящие упражнения Имитация метания. 1.И.п. – ноги на ширине плеч, рука слегка согнута в локтевом суставе, находится над головой. Имитация замаха, туловище наклонить назад, руку с мячом отвести назад за голову. Зафиксировать положение в течение 2-3 с и вернуться в и.п. 2. И.п. — то же. Выполнить замах и имитацию броска |

Основное внимание обратить на правильное разгибание руки в локтевом суставе. Рука с мячом проходит высоко над плечом, локоть вниз не опускается. |

|

|

Выполнение целевого упражнения Метание мяча из-за головы, стоя лицом к цели с места. И.П.- стоя на правой ноге, левая нога впереди, правая рука вверх, кисть над плечом. Прогнуться. Отвести правую руку за линию плеча. Перенести вес тела на правую ногу. Передавая вес тела на левую ногу, перенести правую ногу на носок, бросок мяча вверх — вперед. По команде 4 ученика выходят на линию метания, одновременно бросают мяч в стену. Подбирают мяч, становятся в конец колонны. На линию метания выходят другие 4 ученика. Перестроение из колонны по 4, в колонну по одному. Собрать мячи. |

Выполнить в облегченных условиях: — выполнять по команде учителя, — соблюдать правильно исходное положение, — выполнить одномоментно, — повторить 6-8 раз. Основное в метании мяча – умение сообщить мячу максимальную скорость и нужное направление полета. Расстояние от стены, для метания мяча – 4 метра. Стараться попасть в цель. |

|

Воспитание физических качеств |

Подвижная игра «К своему мячу!» Учащиеся становятся в 2-3 круга. В середине стоит капитан с мячом над головой (мячи должны быть разных цветов). Один свисток, дети разбегаются по залу. Два свистка – присесть и закрыть глаза. В это время капитаны меняются местами. Услышав слова: «К своему мячу!» — дети открывают глаза, бегут к своему мячу, становятся в круг, берутся за руки. Побеждает та команда, которая первая найдет мяч и взявшись за руки, станет вокруг него. За это команде даётся одно очко. Игра продолжается несколько раз. Выигрывает та команда, которая набирает наименьшее количество очков. |

Капитаны смотрят на учителя, меняют место или стоят на месте. Вокруг капитана, могут стоять или только девочки, или мальчики. |

|

Заключительная часть урока – 5 мин. |

||

|

Заключительная организация |

Построение в колонну по одному. Выполнить упражнение на правильную осанку – поднять плечи вверх – отвести назад, соединить лопатки и опустить. Поднять подбородок. «Равняйсь!» — «Смирно!», Подвести итоги урока: отметить учеников, которые хорошо занимались на уроке, дать задание на дом. Ходьба по залу и выход. |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ОЛИПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №12»

МЕТОДИЧЕСКАЯ

РАЗРАБОТКА

на

тему:

«Методика

обучения метанию малого мяча»

Выполнил:

тренер

по легкой атлетике

высшей квалификационной категории

Николаев А.Г.

г.

Набережные Челны

2021

год

Содержание:

Введение

__________________________________________________3

1. Техника

метания малого мяча___________________________ 4

1.1 Держание

снаряда _______________________________________4

1.2 Разбег

_____________________________________________ _____4

1.3 Финальное усилие

______________________________________ 6

1.4 Варианты метания малого мяча с

разбега ______________ ____7

2. Методика обучения технике

метания малого мяча __________ 8

3. Техника и методика обучения

метанию малого мяча в цель__ 12

4. Обеспечение техники безопасности

________________________ 13

5. Ошибки, возникающие при метании

малого мяча,

их

причины и способы устранения_________________________ 13

6. Заключение __________________________________________ 17

7. Список использованной литературы _____________________18

Введение

Актуальность. Одним из основных двигательных

действий, изучаемых в школе, являются метания. Они относятся к основным видам

движений и включены в школьную программу физического воспитания, начиная с

первого класса. Метания имеют большое прикладное значение, они применяются в быту

и трудовой деятельности, в подготовке военнослужащих Российской Армии. Метания

способствуют созданию так называемого «мышечного корсета», так как укрепляют

основные мышечные группы спины, живота, пояса верхних конечностей. Оказывают положительное

влияние на выработку правильной осанки, что придает этому виду движений особую

значимость в связи с длительными учебными занятиями в школе. Движения типа

метания развивают различные мышечные группы , увеличивают подвижность в

суставах, развивают быстроту, координацию движений, скоростно-силовые

возможности , способность управлять своими движениями.

Метание

малых мячей (резиновых, теннисных, хоккейных) и гранаты является важным

средством физического развития и специальной подготовки школьников и молодежи.

Эти два вида метаний, а также метание камней широко используется при подготовке

копьеметателей.

Вес и

диаметр мячей, используемых при обучении и тренировке, могут быть различными.

На соревнованиях мальчиков и девочек используются мячи весом 150 г (допуск 10

г) и диаметром от 5,8 до 6,2 см. Метание мяча производится с места и с разбега

в коридор шириной 10 м.

Метание – это

легкоатлетические упражнения, которые требуют кратковременных, но значительных

усилий называемых еще «взрывными». Целью этих упражнений является перемещение

снарядов на наиболее возможные расстояния. Упражнения в метании помогают

гармоничному развитию таких двигательных качеств как: сила, быстрота и

ловкость.

Метания по

праву относят к самым древним физическим упражнениям. Разнообразные упражнения

с метательными снарядами в течение многих тысячелетий помогали совершенствовать

физические способности человека, развивали его мышление, способность к анализу.

Метание – сложное упражнение. Ведь при броске требуется соразмерить направление,

амплитуду, силу и скорость движения руки с момента выпуска снаряда, выбрать

наиболее рациональную структуру движений начиная от принятия определенного

исходного положения и кончая сохранением равновесия после броска.

При выполнении

метаний активно работают все основные мышечные группы плечевого пояса, туловища

и ног. Выполняются упражнения быстро, при большой амплитуде и требуют точности.

Метания

делятся на три вида:

— легкие

снаряды «копье, граната, малый мяч» метают с разбега броском из-за головы;

— более тяжелые

снаряды «диски различного веса» метают с разгона снаряда, используя вращение

тела метателя;

— тяжелые

снаряды «ядра различного веса» толкают со скачка.

1.

Техника метания малого мяча

Метание

малого мяча с разбега относится к циклическо-ациклической группе

скоростно-силовых упражнений. Общая структура движения слагается из ряда фаз.

Предварительная часть метания подразделяется на держание снаряда и разбег,

который состоит из двух фаз (предварительной и заключительной – бросковых

шагов). Финальная часть включает в себя элементы финального усилия и фазу

сохранения равновесия после броска.

1.1 Держание

снаряда

Малый мяч удерживается, не прижимаемый к ладони, фалангами пальцев

метающей руки. Указательный, средний и безымянный пальцы подобно рычагу

размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец придерживают его сбоку. Перед

началом разбега метатель держит снаряд над плечом в согнутой руке.

1.2 Разбег

Первая (предварительная) фаза разбега начинается из исходного положения

до контрольной отметки, которая подбирается индивидуально. Задача этой части

разбега – сообщить системе «метатель – снаряд» первоначальную скорость, в

результате чего она приобретает определенное количество движения, и точно

попасть ногой на контрольную отметку. Разбег выполняется обычным беговым шагом

с оптимальной скоростью, его длина преодолевается за 6-12 беговых шагов.

Вторая (заключительная) фаза разбега, которая также подбирается индивидуально и

зависит от скорости продвижения, длины шагов и способа остановки после броска,

начинается от контрольной отметки и заканчивается местом, где выполняется

финальное усилие. Задача этой фазы состоит в отведении снаряда для выполнения

его «обгона» и в поддержании оптимальной скорости перед финальным движением.

Шаги данной части разбега называются бросковыми. Их количество зависит от

способа отведения снаряда и колеблется в диапазоне 4 – 6 шагов. При этом,

используя четное количество шагов, метатель должен попасть на контрольную

отметку левой ногой, нечетное количество – правой (анализ техники будет

проводиться для тех, кто метает мяч правой рукой).

В спортивной практике используется различные варианты отведения снаряда при

выполнении бросковых шагов («прямо – назад», «дугой вперед – вниз – назад»,

«дугой вверх – назад» и другие). Наиболее простым и широко распространенным

способом, изложенным при анализе техники, которым пользуются большинство

метателей, считается отведение «прямо – назад». Оно осуществляется на четыре

бросковых шага.

Попадая на контрольную отметку левой ногой, метатель безостановочно выполняет

первый шаг правой. Стопа ставится прямо по ходу движения, а положение таза

остается таким же, как и в первой части разбега. Одновременно начинается

поворот плеч направо и постепенное отведение назад согнутой в локтевом суставе

правой руки с мячом. Левая рука, согнувшись в локтевом суставе, движется

вперед.

Второй шаг, выполненный левой ногой, сопровождается дальнейшим поворотом оси

плеч направо почти до угла 90* от и.п. и полным выпрямлением правой руки со

снарядом. Таз в этом шаге также поворачивается направо, примерно на 45*.

Кисть руки со снарядом располагается немного выше одноименного плеча. Между

выпрямленной правой рукой и туловищем образуется прямой угол, который

сохраняется в дальнейших движениях. Для поддержания скорости рекомендуется

удерживать вертикальное положение туловища. Важно при выполнении шагов разбега

свести к минимуму вертикальные колебания ОЦМТ. Подбородок находится у левого

плеча. Движения ногами должны быть активными, пружинистыми и выполняться подобно

убеганию от снаряда. После второго шага заканчивается процесс отведения

снаряда.

Третий шаг называется скрестный. Он является связующим звеном между

предварительной и финальной частью разгона снаряда. Основная его задача

заключается в осуществлении «обгона» снаряда и своевременном выносе левой ноги

вперед при постановке правой на опору. Скрестный шаг выполняется путем

активного сведения бедер и проталкивания левой ногой, что придает

дополнительное ускорение нижним звеньям тела метателя и выводит ось таза вперед

по отношению к оси плеч. Таким образом, происходит «обгон» снаряда, в

результате которого выполняется предварительное натяжение мышечных групп,

участвующих в финальном усилии. Туловище при выполнении данного шага

отклоняется назад, и плечи увеличивают поворот вправо. Заканчивая скрестный

шаг, стопа правой ноги ставится с внешнего свода на пятку с последующим

перекатом на носок. Постановка ноги осуществляется близко к проекции ОЦМТ.

Левая нога в этот момент после быстрого снятия с опоры (за счет активного

проталкивания в результате предварительного сильного натяжения мышц ее передней

поверхности) выносится вперед и завершает разбег (шаг четвертый).

При осуществлении бросковых шагов очень важно соблюдать ритм их выполнения с

акцентом на ускорение в последних шагах перед финалом.

1.3. Финальное усилие

Заключительная фаза броска начинается до постановки левой ноги в четвертом

бросковом шаге в момент прохождения ОЦМТ над правой опорной ногой. Этот шаг

выполняется без фазы полета. В финальном движении необходимо скорость,

набранную в разбеге, максимально увеличить в момент броска.

После прохождения ОЦМТ правая нога начинает активно разгибаться, поворачиваясь

бедром внутрь по направлению разбега. С этого момента начинается «захват»

снаряда. Элемент «захвата» необходим для последующего натяжения мышц туловища

и метающей руки, участвующих во время выпуска снаряда.

Левая нога, почти прямая, ставится с пятки на расстоянии около одной стопы

влево от линии разбега с дальнейшим переходом в упор на всю стопу. Это

необходимо для создании условий вращательно – поступательного движения вокруг

оси, условно проходящей через левую стопу и левое плечо. В данный момент (после

«захвата») правая рука со снарядом сгибается в локтевом суставе, а предплечье

и кисть, оказываясь сзади плеча, супинируются. Левая рука при этом начинает

отводиться влево и пронируется.

Выпрямив правую ногу и повернув правую часть таза вперед, метатель,

осуществляя «тягу» снаряда, выходит грудью вперед, выводит правый локоть

вперед – вверх и переходит в положение «натянутого лука», названное так из –

за внешнего сходства, где правая рука со снарядом, прогнутое туловище и левая

нога образуют соответствующую дугу.

Далее, путем сокращения предварительно растянутых мышц и использования

инерции системы «метатель – снаряд», происходит разгибание туловища и движение

грудью вперед.

Заключительная часть финального усилия осуществляется наиболее мощным

движением – «рывком». Выпуск снаряда заканчивается хлестообразным движением

предплечья и кисти правой руки.

Рука

со снарядом проходит над плечом. Левая нога в момент броска стопорит движение и

полностью выпрямляется.

Все элементы финального усилия выполняются как единое движение. Эффективность

броска зависит от последовательности торможения звеньев тела в финале, начиная

с нижних и заканчивая верхними, для передачи общего количества движения в

снаряд.

После выпуска снаряда для погашения инерции движения метатель производит

перескок с левой ноги на правую перед дугой , ограничивающей место выполнения

броска.

1.4. Варианты метания малого мяча с

разбега.

Применяемые на практике варианты метания мяча с разбега обусловлены

индивидуальными особенностями спортсменов и отличаются способом отведения

снаряда и количеством бросковых шагов.

1) Отведение

«прямо – назад» выполняется некоторыми метателями

на 6 бросковых шагов.

2) Отведение

«дугой вперед – вниз – назад» осуществляется на 5

бросковых шагов. Особенность этого варианта заключается в движении правой

руки, которая с первого броскового шага выпрямляется вперед, затем, не

сгибаясь, свободно, по большой амплитуде, одновременно с поворотом плеч

вправо на 90* совершает движение по дуге вниз – назад и приходит в такое же

положение, как при метании способом «прямо – назад» перед скрестным шагом.

3) Отведение

«дугой вверх – назад» выполняется на 4

бросковых шага, при этом на первые два осуществляется отведение мяча назад по дуге

вверх – назад без значительного поворота плеч вправо. При третьем шаге правая

нога ставится прямо по направлению разбега, и метатель заканчивает его в

положении, сходном с положением «натянутого лука». Этот вариант отведения

больше способствует точности попадания «в снаряд» и может применяться на

начальном этапе обучения или при метании малого мяча в цель с места.

2.

Методика обучения технике метания малого

мяча

Процесс обучения технике метания малого мяча предваряет создание необходимых

условий для усвоения изучаемых движений с помощью специально- подготовительных

упражнений. Данные упражнения направлены на развитие соответствующих

двигательных качеств и овладение основными закономерностями метательных

движений, без которых обучение технике метания будет затруднительно.

Надо помнить, что метание мяча осваивается успешнее теми спортсменами, у

которых хорошая подвижность в суставах грудной части позвоночника и плечевого

пояса, лучше развиты скоростно- силовые качества, хорошие координационные

способности.

В результате проведенной подготовки создаются необходимые предпосылки к

обучению и начинается изучение техники метания.

Задача 1. Создать представление о технике метания малого мяча.

Средства.

·

краткий рассказ об основных

закономерностях движений и технике метания малого мяча, показ наглядных

пособий;

·

демонстрация техники метания малого мяча с

места в цель и с разбега на дальность;

·

ознакомление с правилами соревнований по

метанию малого мяча.

Методические указания: при объяснении и показе обратить

внимание

на ведущие элементы техники, отметить особенность

целевых

установок в бросках на точность и на дальность.

Задача 2. Обучить держанию снаряда и технике броскового

движения

в финальной фазе при метании малого мяча.

Средства.

·

выполнения хвата малого мяча;

·

метание мяча перед собой в пол активным

движением кисти из исходного положения (и. п.) рука прямая впереди;

·

то же, но метание хлестообразным движением

предплечья и кисти;

·

то же, но в и.п. мяч в поднятой вверх

руке, а хлестообразное движение начинается после активного выведения локтя вперед

с последующей резкой остановкой;

·

метание мяча вперед-вверх двумя руками

из-за головы, стоя в и.п. ноги врозь на ширине плеч;

·

то же из и. п. левая нога впереди, правая

сзади на носке;

·

то же, но метание одной рукой в

вертикальную цель, другая рука в и. п. согнута в локтевом суставе и находится

перед собой;

·

метание мяча вперед-вверх из и.п. стоя

левым боком по отношению броску, рука со снарядом выпрямлена и отведена назад

левая рука перед собой, вес тела над слегка согнутой правой ногой, туловище умеренно

отклонена назад;

·

то же, но броски выполнять в вертикальные

и горизонтальные цели;

·

метание мяча после постановки левой ноги

из и.п. стоя левым боком по отношению броска на согнутой правой и приподнятой

левой ноге с отведенным снарядом.

Методические указания: в качестве инвентаря следует использовать теннисные

мячи. Бросковые упражнения с ними можно выполнять в парах, с их ловлей

партнерами. Направление бросков из-за головы рекомендуется изменять в

определенной последовательности: «вперед-вниз», «прямо-вперед», «вперед-вверх».

Для точности движения целесообразно варьировать направление броска: в стену,

с отскоком о пол и стену, другие сочетания с последующей ловлей мяча. При

метании двумя или одной рукой из-за головы, когда левая нога располагается

впереди носком внутрь – замах надо выполнять с прогибом туловища и максимальным

отведением мяча назад с одновременным перемещением веса тела на правую ногу.

Левая нога при этом остается впереди на расстоянии 3-4 стоп от правой.

Финальное усилие нужно проводить грудью (локти или локоть метающей руки

направлены вперед) после разгибания правой ноги и выведения таза вперед, а

выпуск снаряда заканчивать хлестообразным движением предплечья и кисти,

упираясь в прямую левую ногу. Броски следует чередовать с имитационными

движениями. Имитацию перехода в положение «натянутого лука» можно выполнять,

используя захват за резиновый амортизатор, укрепленный на уровне плеча, или

при помощи партнера, направляющего движение правой руки. Упражнения с

постановкой левой ноги должно выполняться слитно с броском и начинаться с

выведения правого колена и одноименной части таза вперед до постановки левой

ноги на опору. Вертикальные мишени при бросках в цель устанавливаются на высоте

2-3 м. Расстояние до горизонтальных и вертикальных мишеней варьирует.

Задача 3. Обучить технике отведения малого мяча «прямо-назад» при выполнении

разбега.

Средства:

·

отведение мяча на месте с имитацией

броска;

·

отведение мяча в ходьбе и беге без броска;

·

бег скрестными шагами с отведенным

снарядом без броска;

·

бег 20-30 м, рука со снарядом над плечом.

Методические указания:

имитационные упражнения и упражнения без

броска

следует выполнять под счет. Так, при отведении на месте из

и.п.

левая нога впереди, рука со снарядом над плечом, на счет «раз»

плечи

поворачиваются вправо, левая рука выводится локтем вперед,

правая

нога сгибается. На счет «два» рука с мячом отводится назад.

На

счет «три», разгибая правую ногу, поворачиваясь грудью вперед и

выводя

руку с мячом локтем вперед-вверх, метатель занимает

положение

«натянутого лука». На счет «четыре» имитируется рывок.

После

раздельного выполнения эти движения осуществляются

слитно.

При отведении снаряда в движении каждый счет соответствует

выполненному

бросковому шагу.

Скрестные шаги следует делать быстро, проталкиваясь вперед, без

вертикальных

колебаний ОЦМТ.

Пробежки со снарядом осуществляются равномерно и

равноускоренно.

Задача 4. Обучить сочетанию элементов предварительной и

финальной

фаз движения и технике малого мяча в целом.

Средства:

·

метание со скрестного шага с отведенным

мячом в и.п.;

·

метание мяча с трех шагов разбега с

предварительно отведенной рукой со снарядом;

·

метание мяча с четырех бросковых шагов;

·

то же с предварительного подхода до

контрольной отметки;

·

метание мяча с укороченного разбега;

·

метание мяча с полного разбега.

Методические

указания: при выполнении броска со скрестного шага

необходимо

произвести левой ноги на опору синхронно с разгибанием

правой

ноги и одновременным поворотом правой ноги и

одновременным

поворотом правой стороны таза налево-вперед.

При

метании с трех шагов разбега ритм движения следует

регулировать

длиной шагов, размеченной ориентирами (первый шаг

равен

трем стопам, а второй и третий – четырем), и быстротой их

выполнения.

В бросках с укороченного и полного разбега надо корректировать

контрольную

отметку и следить за ритмом бросковых шагов в

сочетании

с финальным усилием.

Задача

5. Совершенствовать технику метания малого мяча

с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.

Средства.

·

выполнение специально-подготовительных

упражнений;

·

метание мячей, различных по весу;

·

использование вариантов техники, выбранных

на основе индивидуальных особенностей метателей;

·

метание мяча на результат с соблюдением

правил соревнований.

Методические указания, при

совершенствовании техники

уточняются длина разбега, ритм выполнения движения, количество

бросковых

шагов и другие элементы метания. Индивидуализация

техники происходит при постоянном развитии необходимых

двигательных качеств.

Прочность

образования навыка лучше всего проверяется

специальными тестированиями и выступлениями на соревнованиях.

3.

Техника и методика обучения метанию малого

мяча в цель

Метание малого мяча в цель проводится в

младших классах.

Техника

броскового движения этих упражнений подобна технике финальной фазы,

выполняемой при метании мяча с разбега. Однако двигательная установка для

приложения усилий здесь направлена

не

на дальность броска, а на точность выполнения заключительной

фазы

метания.

Создание представления о технике движения, постановка задач

обучения,

подбор средств и необходимых методических указаний

соответствуют

тем, которые применяются для обучения;

технике

держания снаряда и выполнения финального усилия при

метании

малого мяча с разбега (задачи 1и 2).

Для оценки успешности овладения техникой метания малого мяча,

выявления

основных ошибок и причин их возникновений можно

проводить

сравнительный анализ удачных и неудачных попыток.

4.

Обеспечение техники безопасности

На

учебно-тренировочных занятиях по метаниям для исключения

травматизма

необходимо соблюдать ряд организационных

требований:

·

обеспечить безопасное расстояние при

размещении занимающихся;

·

исключить метание легкоатлетических

снарядов навстречу друг другу;

·

придерживаться очередности выполнения

бросков;

·

при метании диска и молота на улице иметь

заградительную сетку;

·

выполнять броски и собирать снаряды

после попыток только по команде тренера- преподавателя;

·

на занятиях в зале использовать учебные

снаряды и выполнять броски в специальную сетку для погашения энергии

выпущенного снаряда.

5.

Ошибки, возникающие при метании малого

мяча, их причины и способы устранения

|

Ошибки |

Причины |

Способы устранения |

|

Ошибки, встречающиеся при разбеге |

||

|

Скованность |

Слишком |

Повторный, |

|

Затруднен |

Нет |

Многократное |

|

Нарушение |

Нарушены |

Для |

|

Излишний |

Слишком |

Туловища вперед |

|

Нарушение |

Поворот |

Отведение |

|

|

Пассивное |

Скрестный |

Бег |

|

|

Высокий |

Увеличенный |

Бег |

|

|

Несвоевременное |

Излишняя |

Имитация Удержание |

|

|

Затруднено |

Левая |

Левую |

|

|

Ошибки, встречающиеся при выполнении финального |

|||

|

Затруднен |

Излишний |

Во |

|

|

Наклон |

Бросок |

Имитация |

|

|

Бросок |

Плохой |

Перед |

|

|

Бросок |

Нарушено |

При |

|

|

Сгибание |

Слишком |

Ставить |

|

|

Ошибки, встречающиеся при сохранении равновесия |

|||

|

Выход |

Малое |

Откорректировать |

|

6.

Заключение

Выводы.

1.

Разработаны методики совершенствования техники

метания малого мяча для учащихся 8-10 лет, основанные на учете возрастных и

половых особенностей.

2.

Улучшение техники метания мяча происходит,

как правило, на фоне стабилизации показателей двигательной подготовленности и,

особенно, физического развития и наоборот: стабилизация кинематической

структуры метания мяча отмечается при росте показателей двигательной

подготовленности и физического развития.

3.

На основании анализа кинематических

характеристик метания снарядов разного веса показано, что при обучении

учащихся 9-10 лет метанию теннисного мяча можно использовать метание более

тяжелого снаряда (150 г), что позволяет одновременно с обучением технике

движения развивать скоростно-силовые возможности , а в методике – и для

обучения такому сложному компоненту техники движения как переход от положения

отведения снаряда в положение «натянутого лука». Это позволяет еще более

повысить эффективность разработанных методик.

7.

Список использованной литературы

1.

Аресьев Д.А., Бавина Л.В., Баранчукова

Г.А. /Методика физического воспитания школьников/ Под ред. Г.Б.Мейксона и

Л.Е.Любомирского. М., Просвещение, 1989.

2.

Белинович В.В./Обучение в физическом

воспитании/ М.: ФиС,1958.

3.

Белых Н.А. Легкоатлетические метания.-

Киев: Здоровья,1976

4.

Бондарчук А.П. Тренировка легкоатлета.-

Киев: Здоровья,1986

5.

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать,

лазать и метать. — М.: Просвещение,1983

6.

Гойхман П.Н., Трофимов О.Н. Легкая

атлетика в школе.- М.: ФиС, 1972

7.

Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в

4 классе// Физкультура в школе. 1979. -№9.

Теоретическое обоснование экспериментальной методики

обучения метанию младших школьников

Процесс физического воспитания школьников характеризуется формированием у них специальных знаний, двигательных навыков, развитием физических качеств, улучшением антропометрических показателей.

Применительно к двигательной деятельности занятия физической культурой способствуют формированию наиболее важных навыков и развитию основных физических качеств.

До сих пор среди ученых — представителей педагогики, психологии, физиологии, теории и методики физической культуры существуют противоречивые мнения в определении понятий «навыки» и «умения».

Все их взгляды можно объединить в две группы. Представители одной группы считают, что вначале формируется двигательное умение, которое закрепляется затем за счет многочисленных повторений, оформляясь в автоматизированное действие — навык [15,21,30,47]. По их мнению, двигательное умение представляет собой такой уровень владения двигательным действием, который отличается необходимостью подробного сознательного контроля действия во всех отдельных операциях, невысокой быстротой, неустойчивостью к действиям сбивающих факторов, невысокой прочностью запоминания.

Двигательный же навык характеризует такой уровень, владения двигательным действием, который отличается минимальным участием сознания и автоматизированным выполнением действий. При этом действия в стадии навыка отличаются быстротой выполнения, стабильностью итога, устойчивостью к сбивающим воздействиям, высокой прочностью запоминания.

Отметим, что определения, даваемые рассматриваемым категориям вышеперечисленными авторами, отличаются трактовкой, но сходны в том, что навык представляет собой более высокую степень управления движениями и более эффективный автоматизированный двигательный акт, чем умение.

Другая группа ученых [14,21,35,42 и др.] считает, что в теории и методике физического воспитания процесс обучения двигательным действиям включает три этапа:

-

формирование начального двигательного умения или двигательного

представления; -

формирование двигательного навыка;

-

формирование двигательного умения высшего порядка.

При всем многообразии трактовок вышеуказанные авторы сходятся в том, что останавливать процесс овладения двигательными действиями и способность применять их в условиях постоянного изменения окружающей обстановки на уровне лишь автоматизированного действия, то есть навыка, не только не корректно, но и не реально.

При таком подходе к оценке степени усвоения произвольных движений под начальным двигательным умением понимается способность выполнять двигательные действия с повышенной концентрацией внимания на составляющих его операциях и не всегда со стабильным итогом достижения цели.

Двигательный навык можно охарактеризовать, как способность выполнять двигательное действие с высокой степенью надежности, в привычных условиях, когда управление движениями происходит автоматизировано и внимание обучаемых концентрируется не на отдельных движениях, а на результате.

Двигательное же умение высшего порядка характеризует способность человека, в условиях постоянно меняющейся обстановки избирательно использовать сформированные знания, начальные двигательные умения и навыки для рационального решения двигательных задач [20, 45].

В начале у школьников на базе сложившихся понятий и представлений возникают простые умения, образующиеся в результате первых попыток самостоятельно выполнить метания. После неоднократного выполнения этого действия простые умения превращаются в простые навыки, благодаря которым действие выполняется автоматизировано, и почти не требует сосредоточения внимания. В этом случае метание выполняется более уверенно, без опасений.

Последующие тренировки приводят к формированию устойчивого сложного навыка в метании.

Разве можно утверждать, что уверенное, выполняемое автоматически метание, завершилось формированием навыка и дальнейшее совершенствование и невозможно, и нежелательно.

Очевидно, критериями сформированности навыка, определяющими степень его устойчивости и надежности являются оценки «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Разница, между которыми достигается 4-5 метрами у мальчиков и 2-3 метрами у девочек. Но то же можно сказать и о метании спортсменами. Критериями сформированности навыков у них будут уже служить разрядные нормативы 3,2,1 разрядов и т.д. В их исполнении метание — это уже не степень овладения навыком, а умение высшего порядка или умения мастерства [1,24,37].

При достижении такого уровня происходит индивидуализация техники метания: осваиваются различные варианты двигательного навыка, вырабатывается умение использовать приобретенный навык в сложных условиях.

При обосновании методики обучения младших школьников метанию учитывались возрастная специфика избранного контингента. В этой связи она охватывала этап формирования начальных двигательных умений и их перехода в стадию навыка.

Теоретической основой разработки экспериментальной методики обучения метаниям младших школьников является теория поэтапного формирования действий [13,21,39].

В качестве центрального звена теории поэтапного формирования действий выдвигается задача исследования строения самой деятельности и ее перехода из внешнего материального плана во внутреннюю психическую деятельность (устанавливаются последовательные этапы перехода внешних материальных действий во внутренние, психические).

Действие в данной концепции рассматривается как единица деятельности учения и как «единица любой человеческой деятельности» и выделяют в нем две стороны:

а) внешнюю, исполнительную, непосредственно приводящую к результату;

б) так называемую ориентировочную, внутреннюю, скрытую от постороннего наблюдателя.

В соответствии с данной концепцией успешное выполнение любого действия, в том числе и двигательного, в значительной степени зависит от организации ориентировочной основы деятельности. Ориентировочная основа деятельности — это такая система условий, на которую человек полностью опирается при выполнении задания. Благодаря ей, человек ориентируется в условиях деятельности, программирует свои действия и осуществляет рациональный выбор одного из множества и возможных исполнений. Такая ориентировка происходит не только перед началом исполнительской деятельности, но и в самом процессе выполнения. Она вызвана необходимостью установления соответствия между программой деятельности и ее выполнением.

В успешном овладении исполнительными действиями решающую роль играет ориентировочная основа деятельности, то есть все сведения и данные, необходимые и достаточные для осуществления исполнительного акта, представляющие «систему тех объективных условий, которые выделяются из ситуации и становятся условиями успешного выполнения задания» (П.Я. Гальперин). П.Я. Гальперин отмечал, что ошибки появляются как раз на тех участках действия, где отсутствуют необходимые показатели, заданные и достигаемые и, наоборот: там, где показатели устанавливаются и ориентировка на них обеспечивается, пробы и ошибки исчезают.

Таким образом, очень часто ошибки и неудачи при овладении двигательными действиями объясняются не малым количеством повторений, а тем, что не обеспечена должная ориентировка в задании.

Исходя из сказанного, необходимо изучать не то, как происходит формирование новых действий, а то, что нужно ученику, чтобы он мог правильно выполнять новое действие, которое затем превращается в навык.

2.3. Основные положения экспериментальной методики обучения метанию малого мяча младших школьников

В разработке экспериментальной методики обучения метанию младших школьников мы опирались на положения данной концепции. В связи с этим, в процессе обучения технике метания младших школьников использовали с целью создания ориентировочной основы двигательного действия сигналы различной модальности (зрительные, слуховые, проприорецептивные) в качестве сигналов обратной связи, что позволило ускорить процесс формирования двигательного навыка в метании у младших школьников, сделать его более эффективным и интересным.

Овладение рациональной техникой и ее закрепление в двигательных навыках имеют большое значение в решении образовательных задач школьного обучения.

Формирование двигательных навыков происходит в определенной зависимости от уровня развития двигательных качеств [25,48] но, в свою очередь, двигательные навыки влияют на развитие и проявление функциональных возможностей организма человека [14,24,31]. Поэтому, перед началом обучения нужно обратить внимание на уровень развития физических качеств и мышечных групп, которые обеспечивают выполнение метательных движений. Для успешного овладения навыками в метании легких снарядов необходимы достаточная подвижность в плечевом и локтевом суставе и высокий уровень развития координации движения. Развитие физических качеств — процесс продолжительный и высокий уровень их развития будет служить базой для успешного формирования не только навыка в метании, но и для освоения многих других двигательных действий. Поэтому уделять внимание развитию гибкости и координации движения желательно на протяжении всего учебного года, независимо от направленности уроков и задач обучения, чтобы необходимый уровень развития физических качеств был достигнут до начала обучения такому сложно — координационному двигательному действию, как метание.

На одном занятии используется небольшое количество упражнений для развития координационных способностей. Но они, по возможности, должны быть в каждом занятии, в разных его частях.

Существуют два пути развития координационных способностей [25].

Во-первых, координированность возрастает при овладении новыми разнообразными движениями. При отсутствии новых двигательных ощущений снижается способность к обучению. Поэтому важно включать элемент новизны и в те движения, которыми дети владеют.

Во-вторых, она улучшается, если дается усложнение, новое сочетание знакомых движений, изменяются привычные условия выполнения движения.

Дети должны уметь применять освоенные умения в игровой ситуации или в более сложных условиях местности.

В.М. Зациорский рекомендует разнообразные методические приемы, которые, на наш взгляд, могут использоваться учителями физической культуры с целью повышающие двигательной координации у учащихся перед освоением сложно — координационного двигательного действия — метания:

-

Применение необычных исходных положений.

-

Зеркальное выполнение упражнений.

-

Изменение скорости или темпа движений.

-

Изменение пространственных границ, в которых выполняется

упражнение. -

Смена способов выполнения упражнений (метание сверху, снизу, сбоку).

-

Усложнение упражнения дополнительными движениями.

-

Изменение противодействий занимающихся при групповых и

парных упражнениях. Выполнение согласованных действий несколькими участниками (вдвоем, по 3-4 человека, группой). -

Использование в упражнениях предметов различной формы,

массы, объема, фактуры содействует развитию умения распределять

движения в пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела,

требующими разносторонней координации и тонких мышечных ощущений (метать мяч, мешочки, шишки, снежки, картонные диски). -

Усложнение условий игры. Игровой метод с дополнительными заданиями предусматривает выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, либо определенными двигательными действиями и т.п. Игровой метод без дополнительных заданий характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи ученик должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации.

Для развития координации важно придерживаться двух методических принципов: упражнение должно выполняться правильно, чисто; упражнение нужно широко разнообразить, используя различные исходные положения [14,25].

На легкую атлетику, как правило, отводят уроки в 1 и 4 четвертях. Обучение технике метания малого мяча осуществляется в 1 четверти на уроках № 2-9 и в 4 четверти на уроках № 62-68. Обучение новым элементам техники метания лучше планировать в 4 четверти, а в 1 четверти на уроках легкой атлетики следует повторять и закреплять изученное в предыдущем классе. На метание в уроке надо отводить до 15 минут, обучение новым элементам техники лучше планировать в начало урока.

Для поддержания внимания учащихся разнообразить задания в метании. При постановке задач надо учитывать ограниченность объема внимания (2-3 объекта) у детей младшего школьного возраста. В связи с этим в структуре движений выделяют то, что, прежде всего надо усвоить детям на данном занятии [35,41].

Основной способ организации учащихся при обучении технике метания малого мяча должен быть фронтальный (или групповой). Для этого на начальном этапе обучения (младшие школьники) можно использовать не теннисные мячи, а самодельные, изготовленные из ткани или из пенопласта. Они легки в изготовлении; не раскатываются и тем самым повышают моторную плотность урока; исключают ушибы; позволяют отработать необходимую скорость движений, так как чтобы такой мяч долетел до достаточно удаленной вертикальной цели, надо совершить очень быстрое и хлесткое движение рукой, соблюдая рациональную структуру броска. Так же рекомендуем использовать сетку — занавес поперек спортивного зала. Сетка гасит скорость попадающего в него мяча, что облегчает и ускоряет процесс подбора снарядов; возможно встречное метание в сетку и проведение подвижных игр двумя группами одновременно, что повышает плотность урока в 3-4 раза; позволяет выполнять в зале метание утяжеленного мяча, весом 150 грамм. Для становления навыка в процессе обучения необходимо выполнять правильные движения с повторением не менее 8-10 раз, а при закреплении уже изученного движения — в пределах 25-30 раз.

В экспериментальной методике рекомендуется использовать горизонтальные цели только с предварительным перебрасыванием снаряда, например, через сетку, чтобы исключить ошибки, возникающие в технике выполнения метания и придать снаряду оптимальный угол вылета.

В школьной программе способ отведения снаряда не оговаривается. Но как показал анализ литературных источников, наиболее эффективный способ отведения снаряда (замах) по-дуге «вперед-вниз-назад», так как при его выполнении:

— увеличивается амплитуда замаха,

— больше свобода движений руки со снарядом отражает естественное движение + увеличивает возможность использования в работе мышц руки и туловища + используется, как в метании на точность (меткость), так и в метании на дальность;

— используется при метании различных снарядов (копья, гранаты), то есть, возможен положительный перенос.

Поэтому, именно этому способу отведения снаряда (по дуге «вперед-вниз назад») целесообразно обучать школьников, начиная с младших классов, и его мы используем в экспериментальной методике.

В процессе обучения технике метания малого мяча следует чередовать имитационные упражнения без снаряда, имитационные упражнения со снарядом, упражнения, завершающиеся броском мяча. Имитационные упражнения дают возможность выполнять задание одновременно всем учащимся, проанализировать внешнюю структуру движения и не тратить время на подбор снаряда, что повышает моторную плотность урока.

В школьной программе при обучении метанию метод обучения по частям, является основным. На наш взгляд это нецелесообразно, так как приводит к неоправданным временным затратам и не способствует формированию структуры целостного действия. Известно, что двигательный навык, не является суммой составляющих его отдельных движений. Техника выполнения двигательных действий рассматривается как система движений [25,43,47], последняя же характерна своей целостностью на основе тесного взаимодействия элементов. Поэтому в экспериментальной методике мы преимущественно используем метод обучения в целом.

В школьной программе метание с одного шага предусмотрено только в 4-ом классе, то есть обучение идет в статике. По экспериментальной методике метание с одного шага дается уже в 1-ом классе, а в 3-ем с трех бросковых шагов, обучение идет в динамике, что соответствует структуре метательного движения. Тем более что двигательный аппарат детей 6-10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам, а не к статическим.

Методическая последовательность обучения учащихся метанию способом «из-за головы через плечо» в школе представляет собой «наращивание» движений к основному движению — финальному усилию.

Но в связи с дискретностью процесса обучения метанию в школе и «зацикливанию» на элементах техники данная идея не работает, и на практике мы имеем не сформированную структуру метательного движения, которая характеризует степень овладения двигательным действием [25].

Правильное формирование координационной структуры основного упражнения, позволяющее овладевать техникой и видоизменять ее в зависимости от внешних условий и индивидуальных особенностей занимающихся обеспечивается при следующих условиях:

— до начала обучения создать базу формирования навыка в метании,

т.е. необходимый уровень физических качеств;

— заниматься техникой метания не эпизодически — (только на уроках

л/а в 1 и 4 четвертях, а систематически, т.е. включая метание и его элементы на протяжении всего учебного года, в уроки разной направленности.

— основной принцип обучения «от главного к второстепенному».

Главное в метании — это само метание, выполняемое на основе усилий крупных мышечных групп [25,32]. С этой целью широко использовать утяжелённые снаряды (мешочки с песком). Упражнения в бросках Н. М. Весом 1 кг, что способствует включению в активность крупных мышц туловища и нижних конечностей и развитию координации в глобальных движениях.

Основной акцент при обучении делать на согласование движений

различными звеньями тела, что является необходимым условием

формирования структуры всего метательного действия, а не отдельных его частей. Поэтому в процессе занятий (в подготовительной

части урока) включать упражнения, требующие согласованных движений различными частями тела (туловища и рук; туловища и ног;

ног, туловища и рук). Стараться преимущественно использовать метод разучивания в целом в сочетании с методом обучения по частям (по мере необходимости).

При обучении целесообразно применять различные ориентиры: звуковые, зрительные, тактильные, с помощью которых создается ориентировочная основа действия, что ускоряет процесс формирования

двигательного навыка (разметка; подсчёт; выключение зрительного

анализатора).

Давать упражнения на дифференцировку в пространстве и по мышечному усилию, то есть развивать мышцу, как орган чувств.

Расширить арсенал средств обучения с помощью:

— изменения и.п.,

— широкого применения игр и эстафет с мячом,

— изменения темпа и скорости выполнения,

— использования снарядов разного веса и формы,

— изменения пространственных границ выполнения упражнения,

— рекомендуется использовать ‘упражнения, которые по своей структуре соответствуют основным метательным движениям.

Для формирования навыка в технике метания малого мяча у учащихся 1-3 классов, рекомендуется следующая методическая последовательность:

1 класс

Цель: Научить технике выполнения метания с одного шага (акцент на согласование шага левой и замаха).

Задачи:

1. Создать у занимающихся представление о технике метания малого мяча.

2. Обучить технике держания и выпуска снаряда.

3. Обучить согласованному выполнению шага левой (правой) с одновременным отведением метающей руки со снарядом по дуге «вперед-вниз-назад».

4. Научить технике метания малого мяча с одного шага (перенос веса тела с правой на левую).

2 класс

Цель: Обучить технике метания мяча с 3-х бросковых шагов (акцент на согласованное выполнение 3-х шагов разбега).

Задачи:

Повторение пройденного в предыдущем классе.

Научить выполнению «скрестного» шага (прыжком).

Обучить технике метания с 3-х шагов разбега (согласованное

выполнение 3-х бросковых шагов).

3 класс

Цель: Совершенствование техники метания малого мяча с 3-х бросковых шагов (акцент на движения в фазе финального усилия, как наиболее сложно-координационные).

Задачи:

-

Повторение пройденного в предыдущих классах.

-

Обучить движениям в фазе финального усилия (последовательности включения в работу звеньев тела).

-

Совершенствование техники метания с 3-х шагов разбега.

Экспериментальная методика обучения предложена в таблице 5. В ней, по задачам обучения, представлены средства (упражнения, задания), с помощью которых рекомендуется решать данные задачи. К каждому упражнению (заданию) даны методические и организационные указания, которые на наш взгляд, обеспечат более эффективное его выполнение. В процессе обучения переходить от одной задачи к другой, считаем целесообразным, когда решена предыдущая. Критерием освоения материала по задаче предлагаем использовать контрольные упражнения.

Таблица 1

Методика обучения метанию малого мяча учащихся младших классов

|

Задачи |

Средства |

Методические указания |

Организационные указания |

Контрол. упражн. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1.Создать у занимающих- ся представ- ление о тех-нике метания малого мяча. |

1.Краткий рассказ об истории и технике метания мяча. |

Рассказ должен быть образным, интересным и занимать |

Учащиеся в одношеренговом строю |

Опрос |

|

Демонстрация техники метания на кинограммах, рисунках, плакатах |

Обратить внимание младших школьников на наиболее важные элементы техники, от которых зависит результативность двигательного действия. |

Учащиеся в одношеренговом строю |

Опрос |

|

|

3. Показ метания учителем в целом, затем по фазам и снова в полной координации. |

Показывать технику метания мяча, располагаясь правым боком к занимающимся (при метании правой рукой), акцентируя внимание на отдельных фазах движения и их роли. |

Учащиеся в одношеренговом строю |

Опрос |

|

|

4. Опробования выполнения упражнения |

Метание выполнять облегчёнными мячами (тряпочными или из пенопласта) в сетку, натянутую поперёк зала на h -130 — 140см, или в стену с ориентиром на той же высоте |

Учащиеся располагаются вдоль сетки или стены на расстоянии двух метров. |

Опрос |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

2.Обучить технике держания и выпуска снаряда. |

1. Упражнения в передачах, бросках и ловле мячей |

Использовать мячи разного диаметра, начиная с большого, затем среднего и малого. |

Учащиеся могут быть построены в колонну, в шеренгу, в круг и т. д. в зависимости от задания. |

Тестиро- вание |

|

2. Упражнения с малым мячом из «Школы мяча» по В.Ф.Лесгафту (наиболее простая «школа мяча» описана в прил.). |

По мере освоения переходить от одного класса к другому. Выполнять упражнения как правой, так и левой рукой. |

Построение учащихся в зависимости от задания. Выпол- нять задания как можно большим количеством учащихся одновременно. |

||

|

Используется резино- вый мяч среднего диаметра. Можно усложнить, выполняя бросок одной рукой правой (левой), и придерживая мяч другой рукой. |

|||

|

«Мяч о стенку». |

Можно усложнить: выполняя хлопок в ладоши после броска; ловля мяча до отскока от пола |

Между стеной и колонной S- 2 м, на стене линия на h – 130-140см. |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3.Обучить согласован-ному выполне-нию шага левой с одновремен-ным отведением снаряда по дуге «вперед-вниз-назад» |

1 .Ходьба с активной работой рук в переднезаднем направлении |

Постепенно увеличивать амплитуду работы рук, доводя до уровня плеч. |

Учащиеся передвигаются в колонну по 1-му, дистанция 3 шага. |

Из и.п.- стой- ка, левая на- зад на носок, левая рука вперед-вверх ладонью вниз правая с мячом у плеча. Выполнение шага левой с одновремен- ным отведе- нием снаряда без зритель- ного контроля. Проверка правильности выполнения — попадание на разметку. |

|

2.Ходьба с круговыми движениями рук вперед из и.п.-стойка левая назад на носок, руки вверх ладонями вперед. |

На каждый шаг выполнять один круг руками. |

|||

|

3.Ходьба с круговыми движениями рук впе- ред из и.п -стойка левая назад на носок, правая рука отведена назад, левая вперед. |

Движения рук и ног должны выполняться согласованно между собой (впереди правая нога и левая рука и наоборот). |

|||

|

4.И.П.-стойка левая назад на носок, правая рука(мет.) с мячом у плеча, левая рука вперед-вверх, ладонью вниз. — левую на шаг вперед с одновре- |

Вес тела оставлять на правой Сначала преподаватель выполняет с классом находясь к нему спиной, затем только считает. (На «раз» растянулись, как «резина» левая нога и правая рука в разные стороны.) |

На полу разметка для шага — две параллельные ли- нии на h=30-40см. Ориентиром для отведения снаряда может быть резина, натянутая на уровне плеча и S вытянутой руки занимающегося. |

||

|

5.То же, постепенно увеличивая длину шага так, чтобы правая нога слегка сгибалась в коленном суставе. |

Длину шага левой постепенно увеличивать до 50см. |

Выполнять всем классом одновременно под счет учителя. |

||

|

6.То же задание выполнять самостоятельно, без подсчета учителя. |

Правильность выполнения |

Выполнять в шеренге по 5-7 человек (возможность контроля) |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

4.Научить технике метания малого мяча с одного шага и переносу веса тела с одной ноги на другую |

1.Упр.№4 по задаче 3, но на счет 2- выполнить имитацию броска |

Учитель сначала выполняет вместе с классом, стоя к нему спиной, затем только считает. |

Построение в 3 шеренга, уступами |

Из и.п. – стой- ка левая назад на носок, правая рука с мячом у плеча, левая рука вперед-вверх ладонью вниз. Выполнить шаг левой с одновремен- ным отведении- ем снаряда и бросок мяча в стену с S — 4м, в цель d -1м, на h-2,5м «5»-3,»4″-2, «3»-1 попада- ние из 5. То же на дальность отскока |

|

2.То же с броском облегченного снаряда (тряпочного или из пенопласта). |

Контролировать положение уч-ся после выполнения броска (вес тела на левой, руки соединены). После 3 удачных бросков делать шаг назад (от сетки). |

Бросок выполняют все одновременно в h-2-3м, S до уч-ся 2 |

||

|

3.Метание малого мяча с одного шага через препятствие (резинка, сетка и т.п.) в заданную зону. |

Упр. на ориентировку в пространстве и по мышечному усилию. Метание через препятствие для создания правильного угла вылета снаряда. |

|||

|

Научить переносу веса тела с одной ноги на другую. |

1. И.П.-О.С. 1-правую на шаг вперед, 2-вернугься в и.п., 3-4-то же ле- вой. 2. и.п.-стойка, пра- вая (левая) на шаг вперед, на каждый счет осуществлять перенос ОЦТ с ноги на ногу. 3-4.упр. 1 и 2 в сторону (вправо, влево). правую вправо на всю стопу,

|

Сначала выполнять перенос отрывая» от пола то правую, то левую ногу, затем без «отрыва». Спина прямая, руки за головой. |

Построение, как для ОРУ на месте. |

1.Выполнение упр. уч-ся по заданию учите- ля без показа. З.Учитель выполняет внешне схожие упражнения (с переносом ОТЦ с нога на ногу и без него), а уч-ся определяют какое упр. бы- ло выполнено |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

5. Научить выполнению «скрестного» шага. |

1. Ходьба скрестными шагами правым |

Руки держать в стороны на уровне плеч |

По прямой или по периметры зала в колонну по одному |

|

|

2. То же, постепенно переходя на бег. |

Увеличивать темп движения, задавая его, например, хлопками,подсчетом |

По прямой или по периметры зала в колонну по одному |

||

|

3. Передвижение «скрестным» шагом правым (левым) боком по разметке, руки в стороны. |

Постепенно увели-чивая длину шагов, следить, чтобы в |

|||

|

4.То же, с акцентом на опережающее» движение ног («убегание»). |

Следить за положе- нием туловища, оно должно быть под ту- пым углом к дорож-ке (плечи отстают). Длина шагов левой-2,5-3 стопы, правой-1-2 стопы. |

Выполнять по длине зала в колонне по 3-5 человек, по команде учителя. |

||

|

5. и. п. стоя полу боком (левым, правым) по на-правлению дви-жения, левая впереди, левая ру-ка по направлению движения, правая рука отведена на-зад на уровень плеча: 1.- выполнить «скрестный» шаг правой ногой; ноги при выполнении маха высоко не поднимать. На счет «2» прийти в И.П. перед фи-нальным усилием. |

Выпрыгивание невысокое «стелящееся»; ноги при выполнении маха высоко не поднимать. |

Выполнять можно шеренгами по 5-6 человек с продвижением вперед. На полу разметка поперечные линии. |

Упражнение №5 выполнить самостоятельно и принять правильное и.п. перед финальным усилием. |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

6. Научить техники метания с 3 бросковых шагов |

1.Повторить контрольные упражнения по задачам № 3,5. |

Напомнить уч-ся основные моменты техники выполнения бросковых шагов, обратить внимание на типичные ошибки. |

Выполнять одновременно всем классом. |

И.п.-стоя на правой, левая назад на носок, лицом по направлению движения; левая рука вперед-вверх, правая с мячом у плеча. Выполнить метание с 3-х шагов разбега в цель и на дальность (отскока). |

|

2.И.П.- стоя лицом по направлению движения на правой, левая назад на носок; левая рука вперед-вверх, правая со снарядом у плеча; 1-шаг левой с отведением снаряда по дуге «вперед-вниз-назад»; 2-«скрестный» шаг правой; 3-шаг левой в упор; 4- вернуться в и.п. |

Счет»1″ выполнять медленнее, чем «2» и «3». Голосом задавать ритм выполнения бросковых шагов. Темп постепенно увеличивать и перейти с шагов на выполнение «скрестного» шага прыжком. На данном упражнении долго не останавливаться, чтобы у уч-ся не сложился неверный стереотип выполнения метания. |

Сначала выполняют вместе с учителем, учитель перед строем, спиной к уч-ся, затем только под счет. |

||

|

3.Упр. № 2, но на счет»4″ выполнить имитацию броска. |

Проверить положение уч-ся после выполне- ния имитации броска — вес тела на левой, руки соединены. |

Выполнять одновременно всем классом, или разделиться по 2-ое, 1-ые выполняют, 2-ые проверяют правильность выполнения. |

||

|

4.Выпольнить бро- сок с 3-х шагов разбега в вертикаль-ную цель или через препятствие. |

Следить за слит- ностью выполнения шагов разбега. |

|||

|

5.Упр. № 4 выполнение броска на дальность отскока от стены. |

На стене на h-150см нарисовать линию-ориентир, бросок выше линии. |

Уч-ся распола-гаются в шеренге по 5 человек на S 4м от стены. |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7. Обучить движениям в фазе финального усилия (последова-тельность включения в работу звеньев тела) |

1 .И.п.- стоя спиной к гимнастической стенке, руки хватом сверху за рейку на уровне плеч. Шаг- нуть левой (правой) ногой вперед, прогнуться в груд- ной часта позвоноч-ника, на 6-8 сек фиксировать конеч- ное положение. |

Выполнять упражнение без переноса веса тела на шагающую ногу. |

Уч-ся располагаются вдоль гимнастической стенке, по всей ее длине. |

Стоя боком к гимнасти- ческой стенке в и.п.- перед финальным усилием, правая рука хватом снизу за рейку на уровне плеча. Не отпуская руку, проде- монстриро- вать последователь- ность включе- ния в работу звеньев тела в фазу финаль- ного усилия. |

|

2.И.П.- присед спи- ной к гимнастичес- кой стенке, руки вверх, хватом снизу за рейку. 1-2- выпрямляя ноги, вывести таз вперед,. |

В упражнениях № 2,3,4 движение начинается с ног. Прогнуться в грудном и поясничном отделе. Данные упражнения выполнять только после разминки, медленно, растягивая мышцы. |

|||

|

3.Упр. № 2, из и.п,- присед на правой, левая прямая впе-ред, опирается на всю стопу. |

||||

|

4.Упр. № 3, но за рейку держаться только правой (метающей) рукой, левая рука вперед-вверх, ладонью вниз. |

||||

|

5.И.П.- широкая стойка ноги врозь, полуприсед (присед) на правой, руки за голову. 1-Правая нога вы-прямляется уско-ренным движением и таз поворачивает-ся к левой |

Левая нога работает как стопор и не дает занимающемуся уйти вперед с правой ноги. |

Выполняют все одновременно. |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

8.Совершен- ствование техники метания малого мяча с 3-х шагов разбега |

1 . Повторить конт-рольное упражнение к задаче № 6 |

Построение учащихся в зависимости от задания. |

||

|

2.Выполнение мета-ния а цель: — гори-зонтальную, через препятствие, — вертикальную, движущуюся, в заданную зону. |

Использовать различные по форме и размеру цели, по возможности разнообразить снаряды для метания. |

|||

|

3. Выполнение мета-ния на дальность броска, на дальность отскока. |

||||

|

4.Выполнение мета-ния в ограниченном пространстве («коридоре»). |

Между 2-мя шнурами S-80, 90см. |

|||

|

5. Проведение соревнований, эста-фет, игр. Например: «Вытеснение партнера», ‘Точный расчет». |

Описание игр дается в рекомендациях. |

Решение данной задачи предлагаем вынести за уроки, непосредственно отведенные для обучения технике метания, так как считаем это возможным и целесообразным, с помощью предлагаемых средств.

Упражнения, рекомендованные для решения данных задач могут использоваться и раньше: в подготовительных частях уроков, как подводящие к метанию.

Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 39

Метание малого мяча с места

В последнее время все более широкое применение получает программированное обучение. Этот вид передачи знаний, практических навыков и умений находит свое применение и на уроках физической культуры. Учителя по достоинству оценили программированное обучение, позволяющее строить процесс овладения двигательными действиями в строгой логической последовательности, предусматривающей постепенное усложнение заданий, а вместе с тем объективный и точный контроль за степенью овладения изученными движениями.

Задача: научить технике метания малого мяча с места одной рукой из-за головы через плечо с последовательным включением в работу мышц ног, туловища и метающей руки.

Описание техники. И. п.— встать лицом в направлении метания, левая впереди на всей стопе, правая сзади на передней части стопы, масса тела преимущественно на левой. Правая рука с мячом согнута в локтевом суставе и находится вверху на уровне головы, локоть опущен вниз, левая рука внизу. За счет сгибания правой перенести массу тела с левой ноги на правую, одновременно с поворотом туловища вправо и отведением руки с мячом назад принять положение левым боком в сторону метания. При этом туловище несколько наклонить вправо, кисть метающей руки со снарядом повернуть ладонью вверх, левую руку поднять в сторону-вперед, голову повернуть в направлении метания. За счет активного разгибания правой и переноса массы тела с правой на левую ногу выйти в положение «натянутый лук» — левая полностью выпрямлена, правая слегка согнута в коленном суставе и ставится с носка. Локоть метающей руки расположен в направлении метания на уровне головы, взгляд направлен вперед, подбородок приподнят — и резким хлестообразным движением руки со снарядом метнуть мяч вперед-вверх под углом примерно 40 °. При этом в момент выпуска снаряда обе ноги полностью выпрямить в коленных суставах. Для торможения звеньев тела после выпуска мяча с целью предотвращения заступа за линию броска левую ногу, стоящую впереди, согнуть в коленном суставе, туловище повернуть влево, левую руку отвести назад или выполнить перескок с левой на правую.

Проверка готовности выполнения метания малого мяча с места. Учащиеся 2 класса, освоив в процессе обучения и. п. перед началом метания, должны четко знать, что:

отведение метающей руки назад выполняют одновременно с поворотом туловища вправо, по окончании данной фазы руку с мячом почти полностью выпрямляют в локтевом суставе;

при выполнении финального усилия правую руку с мячом резко разгибают в локтевом суставе и сгибают в лучезапястном;

метательное движение начинают с включения в работу мышц ног и туловища, а заканчивают резким хлестообразным рывком кистью метающей руки.

Учащиеся должны уметь:

метать набивные мячи (0,5 кг) одной и двумя руками из различных

и. п.;

метать малый мяч одной рукой из-за головы через плечо из и. п. стоя лицом в направлении метания.

Упражнения, используемые при обучении метательным движениям.

-

Круговые вращения руками. И. п.— стойка ноги врозь. Вращения прямыми руками вперед и назад по кругу с постепенным увеличением амплитуды. 10—12 раз.

-

Выкрут прямых рук в плечевых суставах назад через голову. И. п.— стойка ноги врозь, гимнастическая палка внизу, хват на ширине плеч.1—2 — поднимая палку вперед-вверх, выкрут рук назад; 3—4 — и. п. 6—8 раз.

-

Принятие и. п. перед началом броска. Стойка ноги врозь, левая впереди, правая на передней части стопы, правая рука с мячом согнута в локтевом суставе вверху на уровне головы, левая рука направлена в сторону метания. 5—6 раз.

-

Метание мяча в пол около стены. И. п.— стоя лицом к стене на расстоянии 2—3 м от нее, левая нога впереди, правая сзади на передней части стопы, рука с мячом согнута в локтевом суставе на уровне головы. С силой бросить мяч движением руки и кисти так, чтобы он, ударившись в пол, затем в стену, отскочил от нее в сторону метающего. 10—15 раз правой и левой рукой.

-

Метание мяча в стену. И. п.— стоя лицом к стене на расстоянии 4—5 м от нее, левая впереди, правая сзади на передней части стопы, рука с мячом согнута в локтевом суставе за головой. Быстрым разгибанием руки с мячом бросить его в стену. 10—15 раз правой и левой рукой.

-

Метание набивного мяча двумя руками из-за головы. И. п.— сед ноги врозь, мяч в согнутых руках вверху над головой. 1 — согнуть руки за голову, наклоняясь, отвести их назад; 2 — разгибаясь и выпрямляя руки, метнуть мяч вперед-вверх. 8—10 раз.

-

То же, но и. п.— стоя, левая впереди, мяч в согнутых руках над головой. 1 — согнуть правую, перенести на нее массу тела, отвести руки назад; 2 — выпрямляя правую ногу, метнуть мяч вперед-вверх. 10—12 раз.

8. Метание набивного мяча правой и левой рукой. И. п.— сед ноги врозь, мяч в согнутой правой (левой) руке над головой. 1 — отвести руку с мячом и наклониться назад с поворотом туловища вправо (влево); 2 — разгибаясь и выходя грудью вперед е направлении метания, бросить мяч вперед-вверх. 6—8 раз правой и левой рукой.

9. То же, но и. п.— стоя, левая впереди, мяч в согнутой руке над головой. 1 — согнуть правую перенести на нее массу тела; с поворотом туловища вправо отвести руку с мячом назад; 2 — выпрямляя правую, выйти грудью в сторону метания, метнуть мяч вперед-вверх. 8—10 раз правой и левой рукой.

10. Метание набивного мяча двумя руками и одной рукой из-за головы в горизонтальную цель сначала с открытыми, затем с закрытыми глазами. Цель — круг диаметром 1 м, расположенный на расстоянии 4—6 м от метающего. И. п.— стоя, левая впереди, правая сзади на передней части стопы, руки (рука) с мячом согнуты над головой. Отвести руки (руку) с мячом назад с поворотом

туловища вправо и метнуть мяч в цель. 8—10 раз

11. Метание набивного мяча двумя руками из-за головы на заданное расстояние. И. п.— стоя лицом в направлении метания, левая впереди, правая сзади на передней части стопы, мяч в согнутых руках над головой. 1 — согнуть правую и перенести на нее массу тела, отвести руки назад; 2 — выпрямляя правую, выйти грудью в сторону метания и метнуть мяч вперед-вверх в полную силу, затем на 75 и 50 % от максимального усилия. 8—10 раз.

12. Метание набивного мяча правой и левой рукой на заданное расстояние. И. п.— стоя лицом в направлении метания, левая впереди, правая

сзади на передней части стопы, мяч в согнутой руке вверху. 1 — согнуть правую, перенести массу тела на нее, поворачивая туловище вправо, отвести руку с мячом назад; 2 — выпрямляя правую ногу, метнуть мяч вперед-вверх в полную силу, затем на 75 и 50 % от максимального усилия. 6^8 раз правой и левой рукой.

13. Метание мяча стоя лицом в направлении метания, мяч над головой. И, п.— стойка ноги врозь, правая рука с мячом над головой согнута в локтевом суставе, левая рука направлена вперед в сторону метания. 1 — наклонить туловище назад одновременно с отведением метающей руки со снарядом назад; 2 — выпрямляя туловище, метнуть мяч вперед-вверх. 8—10 раз правой

и левой рукой.

14.То же, но метание мяча через ориентир. Метание производится с расстояния 4— 6 м через натянутую сетку или веревку,

расположенную на высоте 2,5 м. 6—8 раз правой и левой рукой.

15. Метание мяча стоя лицом в направлении метания, левая впереди. И. п.— стоя лицом в направлении метания, левая впереди, правая сзади на передней части стопы, правая рука с мячом согнута в локтевом суставе на уровне головы, левая рука направлена вперед в сторону метания. 1 — сгибая правую, перенести на нее массу тела, отвести руку с мячом назад; 2 — за счет быстрого разгибания правой ноги и хлестообразного движения метающей руки метнуть мяч вперед-вверх. 8—10 раз правой и левой рукой

Серии учебных заданий, которые выполняются на уроках в течение учебного года.

I серия – упражнения 1, 2, 3, 4, 5. Контрольное упражнение: метнуть мяч в стену из и.п. стоя лицом в сторону метания под углом примерно 40° с расстояния 4-6м.

II серия –упражнения 6,7,8,9. Контрольное упражнение: метнуть набивной мяч двумя руками из-за головы из и.п. стоя, левая впереди после отведения рук назад и прихода в положение левым боком в направлении метания на дальность. Мальчики – 7-6-5м, девочки — 6-5-4м.

III серия – упражнения 11, 12. Контрольное упражнение: метнуть набивной мяч двумя руками и одной рукой из-за головы на заданное расстояние.

IV серия – 13, 14, 15, 16. Контрольное упражнение: метнуть мяч одной рукой из-за головы через плечо из и.п. стоя, левая впереди после отведения метающей руки назад и прихода в положение левым боком в направлении метания на дальность и заданное расстояние.

Каждую серию учебных заданий выполняют в течение 12-15 мин. в основной части урока. После освоения всей серии выполняют контрольное упражнение. Для более равномерного продвижения учащихся по сериям учебных заданий нужно в зависимости от физической подготовленности школьников разделить их на группы по уровням подготовленности.

Учитель физкультуры

Стрелецкий Артём Юрьевич

Крюкова Вера Васильевна

Используемая литература:

1А.Н.Макарова «Легкая атлетика» Москва «Просвещение» 1987год.

2.Р.К.Козьмин, Н.Г.Левитский, П.Л.Лимарь «Первые шаги в легкой атлетике» «Физкультура и спорт» 1965год.

Каковы техника и

методика обучения метанию малого мяча,

гранаты?

Техника метания мяча и гранаты в

значительной степени сходна с техникой

метания копья. Имеют отличия лишь способы

держания снарядов и то, что в метании

копья особую роль играет в финальном

усилии точное попадание в ось копья,

т.е. совпадение мышечных усилий с

продольной осью.

Держание мяча.Мяч держится фалангами

пальцев, мизинец придерживает мяч с

одной стороны, большой палец – с другой

остальные три пальца, на которых лежит

мяч, держатся вместе (рис. 3).

Рис.3.

Держание малого мяча

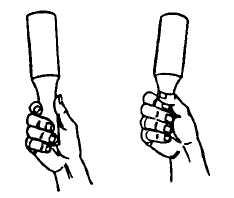

гранаты.Граната держится за ручку,

захватывая ее четырьмя пальцами. Мизинец

сгибается и упирается в основание ручки,

большой палец придерживает гранату не

по кольцу, а вдоль ее оси. Держится

граната за дальний конец ручки, что

позволяет увеличить длину рычага (рис

4).

Рис.4.

Держание гранаты

Обучение

технике метания малого мяча.

Задача

1.

Ознакомить с техникой метания

мяча (гранаты).

Решая

эту задачу, преподаватель показывает

технику метания гранаты и мяча с полного

разбега, объясняет особенности отдельных

фаз метания, предлагает обучающимся

просмотреть кинограммы, плакаты,

видеофильмы, знакомит с правилами

соревнований.

Задача

2.

Обучить держанию и выбрасыванию

снаряда.

Для

обучения технике держания и выбрасывания

снаряда последовательно используются

следующие упражнения:

— ноги на ширине

плеч, вес тела преимущественно

на передней части стоп, рука

с малым мячом впереди над плечом, согнута

в локтевом суставе, свободная опущена

вниз. Имитация броска последовательным

и непрерывным выпрямлением руки

вперед – вверх (без перерыва 8-10 раз).

Затем рука продолжает двигаться вниз,

в сторону, назад и до исходного положения;

-

из

того же исходного положения

бросить малый мяч в пол и поймать его

после отскока; -

то

же, но метание малого мяча в

стену, а затем в мишень (круг диаметром

1 м, расположенный на высоте 2,5 м) с

расстояния 3-5 м;

-

стоя

лицом, а потом боком в сторону метания,

левая нога ставится впереди. Бросок

мяча или гранаты за счет хлестообразного

движения руки.

Цель

этих упражнений – овладеть движением

руки хлестообразным рывком, научиться

расслаблять мышцы руки, точно проносить

ее над плечом и последовательно выпрямлять

вперед-вверх в

направлении броска.

Задача

3. Обучить

метанию мяча (гранаты) с места.

К

метанию мяча с места следует приступать

после того, как у занимающихся отработаны

и закреплены мышечные движения грудью

вперед и хлестообразные движения

метающей руки при хорошей опоре на

ногах. Эти ощущения создаются при помощи

следующих упражнений:

-

имитация

заключительного усилия при метании

снаряда, стоя левым боком в сторону

метания, левая нога находится впереди,

держась правой рукой за резиновый жгут