1

Какая сказка раньше появилась «Аленький цветочек» или ….?

Какая сказка раньше появилась «Аленький цветочек» или «Красавица и чудовище»?

2 ответа:

1

0

Красавица и чудовище, а Аленький цветочек это русский пересказ! То же самое и белоснежка и спящая красавица

0

0

Это, так называемый бродячий сюжет. И то и другое является пересказом более древнего первоисточника.

Вероятно Olja1 права. Европейцы ничего у нас не заимствовали. Хотя бы уже потому, что считали нас варварами и нашими сказками не интересовались.

Читайте также

Сказка «Аленький цветочек» вошла как приложение к автобиографической повести С. Т. Аксакова (1971-1859) «Детские годы Багрова-внука», но печатается и как самостоятельное произведение.

Она имеет подзаголовок — «Сказка ключницы Пелагеи». Этим автор хотел подчеркнуть, что слышал эту сказочную историю, как и другие сказки, от крепостной крестьянки Пелагеи, служившей в их доме ключницей.

В рукописи книга имела название»Дедушкины рассказы», а сказка первоначально называлась «Оленькин цветочек». Автор посвятил книгу своей внучке Ольге Григорьевне Аксаковой — одной из одиннадцати детей писателя: он давно обещал ей рассказать сказку, писал ей стихи. И обещание своё сдержал, хотя был к тому времени уже тяжело болен, и книга записывалась под его диктовку.

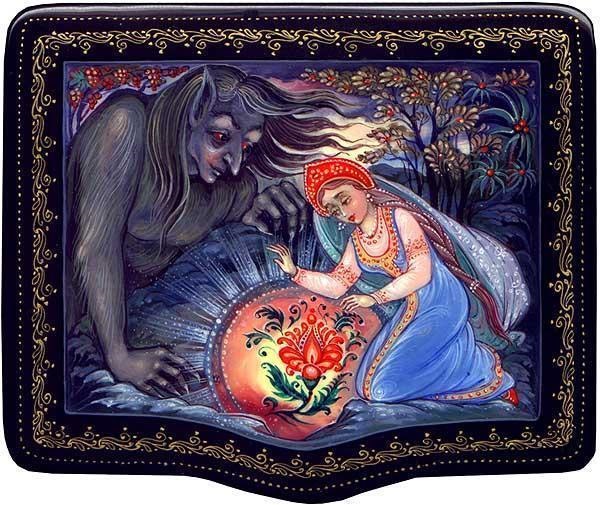

Сказка Аксакова «Аленький цветочек» очень интересная и добрая. В сказке рассказывается об одном купце, у которого было три дочери и которых он очень любил. Исполняя пожелания всех трёх дочерей он с трудом нашёл Аленький цветочек, который ему заказала младшая из дочерей и повстречался с чудищем.

В сказке главные герои, это:

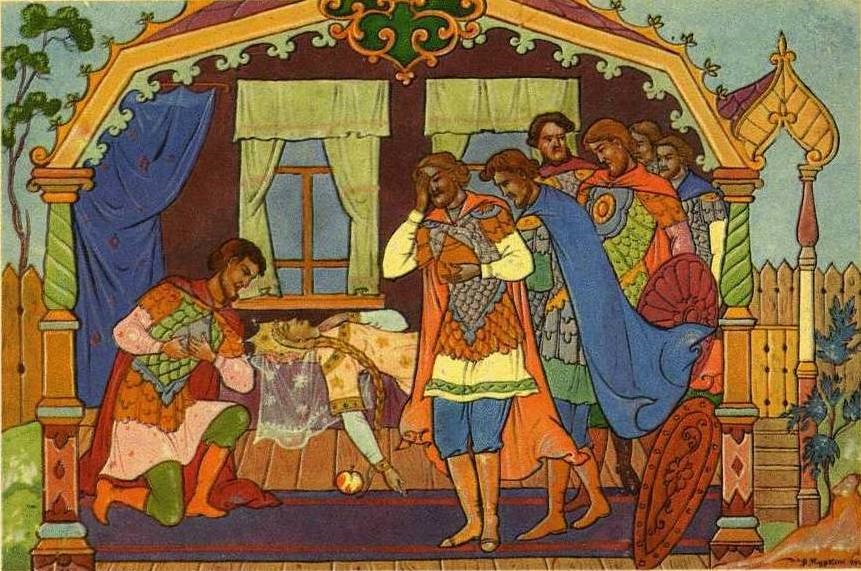

- Купец, который овдовел и имевший трёх дочерей. Он очень заботливый и любящий отец, готовый на многое ради своих любимых дочерей.

- Старшая и средние дочери купца, скупые и жадные девушки, но в то же время очень любили и отца и младшую сестру.

- Младшая дочь купца, самая добрая и отзывчивая девушка из всех троих дочерей. Она готова ради своих любимых даже пожертвовать собой. Девушка безумно любила своего отца, старших сестёр и смогла полюбить чудище, настолько её сердце было добрым и отзывчивым.

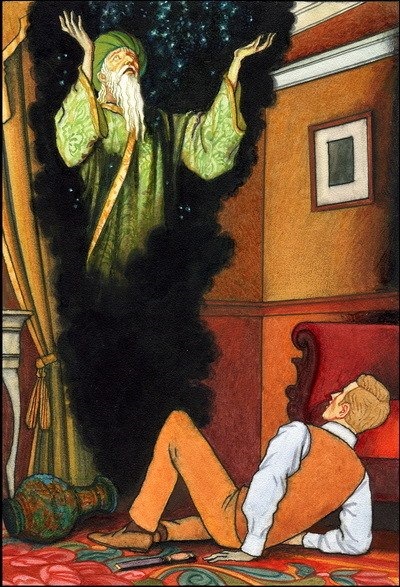

- Чудище, это молодой принц, которого заколдовала злая ведьма и расколдовать его может только девушка, которая сможет его полюбить. Чудище обладает добрым сердцем и несмотря на свой ужасный внешний вид чудище очень доброе и способное любить.

Аленький цветочек рос в саду у чудища.Вот как автор сказки «Аленький цветочек» — Аксаков Сергей Тимофеевич — описывает момент, когда купец нашёл аленький цветочек, который попросила раздобыть для неё в подарок меньшая дочь Настенька.

Сказку Аксакова «Аленький цветочек» несомненно можно назвать волшебной сказкой и вот почему:

В этой сказке присутствуют необходимые атрибуты волшебной сказки — волшебные предметы, волшебные превращения, волшебные сказочные существа.

Разберем все эти атрибуты поочередно.

- Волшебные предметы. В сказке «Аленький цветочек» Чудище дарит купцу золотой перстень, который если его одеть на мизинец способен переносить человека в любое место, которое он пожелает в мгновение ока.

- Волшебные превращения. Аленький цветочек, когда младшая дочь принесла его в сад сам собой оказался на нужном месте и прирос к стеблю, словно его никогда и не срывали. Само чудище в конце сказки превращается в прекрасного принца, сына умершего короля, то есть фактически становится королем.

- Волшебные существа. Чудище, в которое был превращен принц невозможное в реальности существо, это сказочный персонаж.

Получается, что мы можем спокойно отнести сказку «Аленький цветочек» к категории волшебных сказок.

Давным-давно я впервые услышала эту сказку, тогда я очень хотела оказаться на месте младшей из дочерей купца и попасть в сказочное место, в котором моментально исполнялись бы мои пожелания. Позже, когда я уже научилась читать, состоялась моя вторая встреча с этим произведением. Я была уже достаточно взрослой, чтобы задуматься о том, что главное в сказке не волшебные события, а самые обычные, но и самые важные для людей чувства: привязанность и любовь к близким, стремление к самопожертвованию и глубокое сочувствие к одиноким и несчастным. Благодаря умению чувствовать, любить и понимать человек способен стать волшебником и совершать удивительные чудеса. Вот об этом сказка.

И снова продолжаем сказочную тему!

Наверняка, читая сказки своим детям вы ловили себя на мысли — «я где-то уже это читалчитала…» а все дело в том, что некоторые сказки, которые мы привыкли считать авторскими, или народными, на деле таковыми не являются. Это творческая переработка конкретных произведений зарубежных (и не только) авторов. В результате и появляются литературные братья первоисточников, порой не то что не уступающие, но превосходящие оригинальные книги!

Впрочем, удивлять такое творческое заимствование может только людей неискушенных, любой литературовед докажет, что в мире всего-то сюжетов – кот наплакал и, соответственно все и у всех… Вот, например, так называемые «бродячие сюжеты» — те, к которым снова и снова обращаются авторы разных эпох без зазрения совести. Характеры героев, линия сюжета, образы и символы в таких произведениях, напоминают читателю о других, ранее прочитанных книгах, написанных, в свою очередь, на основе мифов, легенд и сказаний.

Но не будем углубляться в литературоведческие дебри, а сравним несколько произведений для детей, приняв за правило учитывать, не кто раньше, а кто лучше.

Аленький цветочек — Красавица и чудовище

В «Аленьком цветочке» и «Красавице и Чудовище» сюжеты очень сходны. В обоих повествуется о заколдованном юноше, обращённом в чудище, и о девушке, которая силой любви возвращает ему человеческий облик. А отличает их язык, имена, различные национальные реалии, народные сказочные традиции и сюжетные повороты.

Сюжет сказки о заколдованном юноше и о девушке, которая силой самоотверженной любви спасает его – один из самых распространенных фольклорных сюжетов. Он встречается в западноевропейских, восточнославянских народных сказках и в восточных странах. В Италии Чудище это Страшилище, в Швейцарии – Медведь, В Англии — Собака, в Турции – Свинья, в Китае — Змея, в Индонезии – Ящерица. И русская народная сказка подобная была, под названием «Зачарованный принц», и украинская – «Вуж — царевич і віддана дружина».

Самой первой опубликованной литературной версией волшебной народной сказки стала волшебная новелла «Красавица и Зверь» парижской аристократки мадам Габриэль-Сюзан Барбо де Вильнёв в 1740 г. В ней рассказывалось о молодой девушке, путешествующей на пароходе по морю из Европы в Новый Свет со служанкой, которая и рассказывает ей эту сказку. Но гораздо большую известность приобрёл другой, более поздний вариант. Эта, также французская, версия «Красавицы и Чудовища» была написана Жанной-Мари Лепренс де Бомон, сократившей и отредактировавшей текст де Вильнёв. Эта сказка, опубликованная впервые в 1756 г, и стала классической.

Сказка и мертвой царевне и семи богатырях — Белоснежка

Стихотворная сказка А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» была написана в 1833 г и по сюжету весьма схожа со сказкой «Белоснежка» братьев Якоба и Вильгельма Гримм, выпущенной, в числе прочих, в 1812-1814 гг. в сборнике «Детские и семейные сказки». Хотя сам Пушкин утверждал, что опирался вовсе не на нее, а на русские сказки Арины Родионовны. Вот, что он записал с ее слов о «мертвой царевне» в своих конспектах: «Мачеха ее приходит в лес под видом нищенки, но собаки ходят на цепях и не подпускают ее к дому. Она дарит царевне рубашку, которую та, надев, умирает. Братья хоронят ее в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам. Царевич влюбляется в нее, мертвую», и так далее. Но все это — мотивы известной русской народной сказки «Волшебное зеркальце»! Другой русский вариант — сказка «Падчерица», в которой названные братья-разбойники хоронят девушку в хрустальном гробу, привязанном серебряными цепями к дубу в лесу. И во всех вариантах — хрустальный гроб на деревьях. И в гробу — мертвая, но нетленная красавица.

«Белоснежка» Гримм — сказка о прекрасной дочери короля, которую приютили в лесу гномы (у Пушкина – богатыри), спасая от гнева злой мачехи, владеющей волшебным зеркалом. Она тоже повествует о зачарованном сне главной героини и её пробуждении благодаря вмешательству королевича. В общем, из всего это следует вывод: мы вновь имеем дело с типичным примером «бродячего» сюжета.

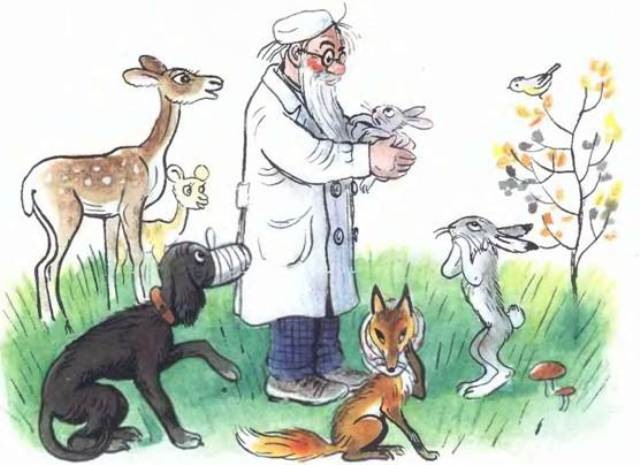

Доктор Айболит — История доктора Дулиттла

Корней Иванович Чуковский написал о добром докторе Айболите несколько книжек. Среди них прозаическая сказка «Доктор Айболит», созданная в 1963 году. Прототипом своего доктора Чуковский называл известного еврейского врача и общественного деятеля Цемаха Шабада, проживавшего в городе Вильнюсе, у которого писатель бывал. Однако повесть «Доктор Айболит» неоригинальна и основана на произведении английского писателя Хью Лофтинга. Книжный прототип Айболита — доктор Дулиттл из повести Лофтинга «История Доктора Дулиттла».

Первая книга о герое — «История Доктора Дулиттла», была опубликована в 1922 году и имела огромный успех у детей Англии и Америки. Замысел книг о докторе Дулиттле возник у Хью Лофтинга во время первой мировой войны. В письмах писателя родным, которые он писал в окопах, появляются первые рисунки с изображением доброго доктора, как альтернатива окружающей действительности. Этот доктор получил «говорящее» имя «Do-Little» («делать малое»).

И в оригинальной книге, и в произведении Чуковского есть множество одинаковых персонажей, с разными именами. Например, злые сестры имеются у обоих докторов, также как и, населяющие дома лекарей, добрые животные. Увлекательные приключения этой дружной компании Хью Лофтинг описывает в нескольких романах для детей. Его герои путешествовали по Африке, посетили остров Паукообразных Обезьян, однажды им даже довелось побывать на Луне. И всюду Доктор находит новых друзей, лечит больных, помогает людям и животным, мирит врагов, заслуживая их благодарность и любовь. Ну, прямо, как Айболит!

Правда, в книге про Дулиттла много неполиткорректного, если рассматривать ее с точки зрения сегодняшнего дня. Например, один из персонажей книги попугай Полинезия частенько употребляет слова «ниггер» и «черненький», а африканский принц пытается «отмыться» от своей темной кожи, чтобы стать европейцем, в чем ему Дулиттл, с удовольствием, помогает. Наш Айболит куда проще и сказочнее.

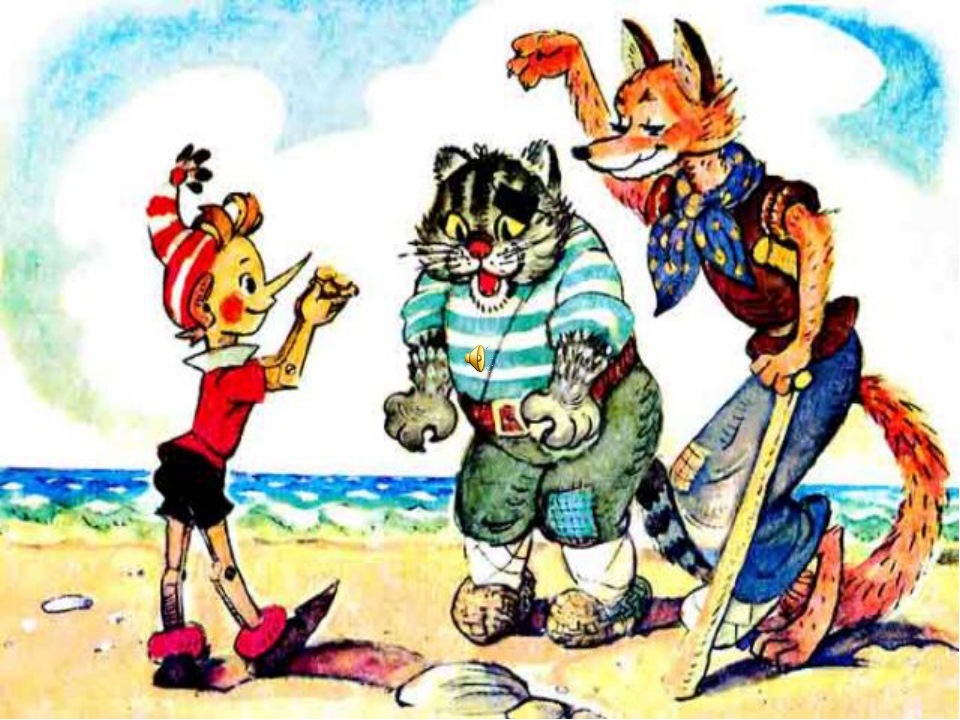

Золотой ключик, или приключения Буратино — Пиноккио

Работу над повестью-сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексей Николаевич Толстой начал в 1923 — 24 годах, когда решил издать в своей литературной обработке повесть Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Позже работа прервалась, и только весной 1934 года Толстой решил вернуться к сказке.

Первое издание, в 1936 году, писатель предварил предисловием: «Когда я был маленький, читал одну книжку: она называлась «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы»… Я часто рассказывал моим товарищам занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то рассказывал каждый раз по-разному, выдумывая такие похождения, которых в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка».

В первых шести главах Толстой весьма близок к первоисточнику, затем отходит от сюжета, мотивируя это тем, что хотел убрать массу перегружающих текст нравоучений и морализаторств, сделав текст более авантюрным и веселым. У Коллоди нет ни таинственной дверцы, ни золотого ключика. Всю интригу, связанную с поисками ключика Толстой придумал сам. В результате появилась сказка, которую переводят на разные языки мира, как вполне самостоятельное произведение.

Сказка Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы», впервые опубликованная в 1881 году (в России в 1906 г.), с тех пор была переведена на 87 языков. Книга насыщена нравоучениями и несет лейтмотив — только через тяжёлые испытания и труд можно получить желаемое. Деревянного мальчишку Пиноккио, которому в итальянском городке Коллоди, (в честь которого детский писатель Карло Лоренцини и взял себе псевдоним) установлен памятник, знают и любят во всем мире. На памятнике высечена надпись: «Бессмертному Пиноккио – благодарные читатели в возрасте от четырех до семидесяти лет».

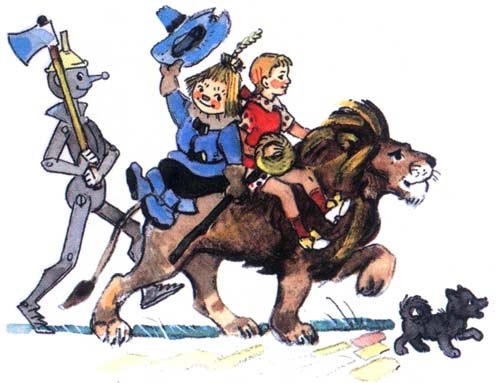

Волшебник изумрудного города — Удивительный волшебник из страны Оз

Сказочная повесть Александра Мелентьевича Волкова «Волшебник Изумрудного города» — это только первая книга большой серии произведений (6 книг) о приключениях в волшебных странах девочки Элли и ее друзей. В 1939 г. писатель написал ее на основе сказки Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с некоторыми изменениями, в 1959 г. издал в первый раз, затем еще раз переработал. Сюжеты первых книг Волкова и Баума очень схожи, но различий между ними тоже хватает настолько, что назвать «просто пересказом» произведение Волкова язык не поднимается.

За неимением специального, общего для всей серии названия, всю ее так и называют: «Волшебник Изумрудного города». Однако все другие книги, продолжающие первую, написаны Волковым самостоятельно, лишь с незначительными заимствованиями сюжетных ходов.

Американский писатель Лаймен Фрэнк Баум издал своего «Удивительного Волшебника из Страны Оз» в 1900 году и, в отличие от книги Волкова, сочинял не детскую книжку, а, скорее, памфлет. На родине автора это произведение считается образцом политической сатиры. Дело в том, что в конце XIX- начале XX веков в США образы Страшилы (Пугала) и Железного Дровосека (рыцаря в латах) были весьма популярны в политических карикатурах. Под ними подразумевались вполне конкретные политические деятели. Но и американские, и советские, и все другие дети разных народов читали и продолжают читать именно про сказочных героев. Вот интересно, знал ли об истинном подтексте своего первоисточника писатель Волков?..

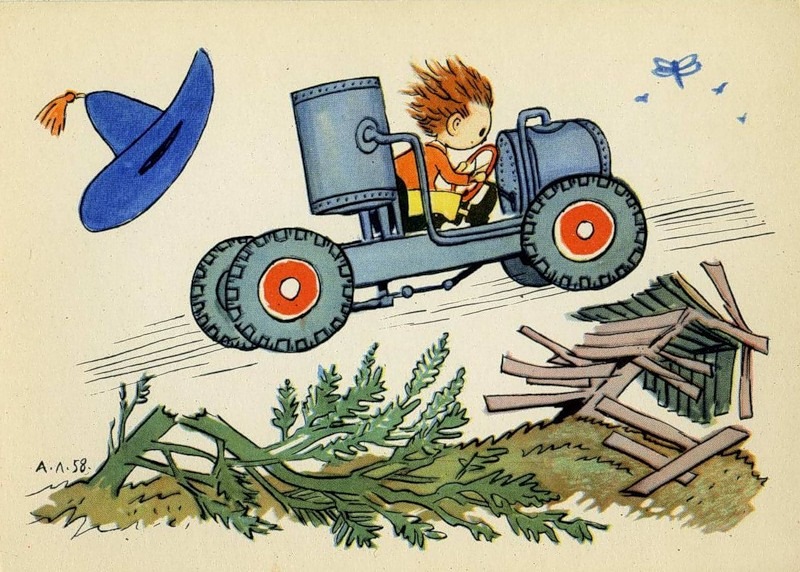

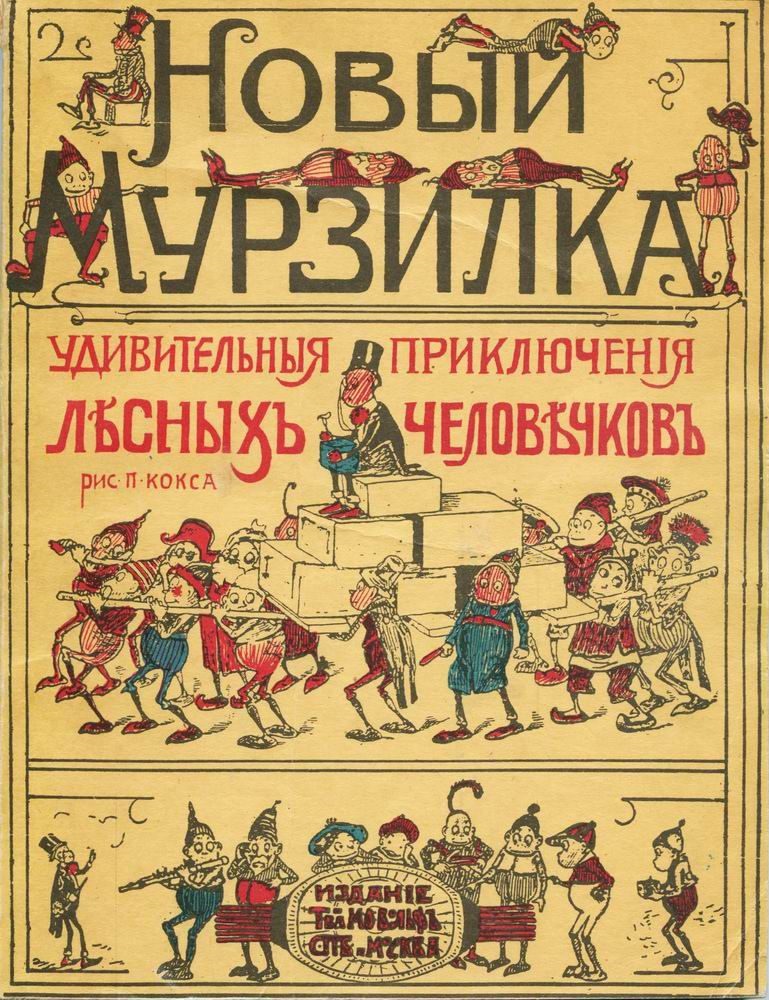

Приключения Незнайки и его друзей — Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков

Первые главы первой книги трилогии о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей» были напечатаны Николаем Николаевичем Носовым в украинском журнале «Барвинок» в 1953 году, когда весь роман-сказка еще не был написан. В 1954 г. роман вышел отдельной книжкой, а последняя книга серии вышла в 1964 году. Истоки создания советской трилогии о Незнайке лежат в дореволюционных сказках Анны Борисовны Хвольсон (1889 год) о маленьких лесных человечках, хорошо известных поколению Носова, и не переиздававшихся в России после революции.

Ее самая известная книжка «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» (1915 г) создана, в свою очередь, по мотивам рисунков-комиксов канадского художника и писателя Палмера Кокса.

У Кокса был целый цикл забавных иллюстраций и юмористических стихов о приключениях маленького народца брауни — домовых из шотландского фольклора. Популярность комиксов Кокса была так велика, что брауни стали чуть ли не первыми «коммерческими» сказочными героями — их образы использовались в рекламе таких компаний, как Proctor & Gamble и Kodak. Среди них есть Знайка, доктор Мазь-Перемазь, есть и Незнайка. Но на героя Носова куда больше похож другой эльф из книжки – Мурзилка. Хвастун, врун и франт он, в отличие от нашего Незнайки, щеголяющего в «яркой голубой шляпе, желтых, канареечных, брюках и оранжевой рубашке с зеленым галстуком», был одет по моде эпохи Хвольсон: «носил длинное пальто или фрак, высокую черную шляпу, сапоги с узкими носками, тросточку и стеклышко в глазу».

Старик Хоттабыч — Медный кувшин

У Лазаря Лагина джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба освобождает в советской Москве пионер Волька. И конечно (в духе того времени) перековывает старорежимного Хоттабыча в советского человека. Ну а в 1900 г. в Англии вышла фантастическая повесть «Медный кувшин» знаменитого в то время писателя Томаса Гатри Ф. Энсти. А тот, в свою очередь, вдохновился сюжетом одной из сказок «Тысячи и одной ночи».

У Энсти джинна, заточённого в медный кувшин царём Соломоном, освобождает молодой лондонский архитектор, которому не хватает денег для удачной женитьбы. Джинн сперва ему помогает, а потом оказывается крайне сварливым типом и пытается убить своего освободителя.

Статья подготовлена по материалам сайтов:

www.parents.ru/article/ne…russkix-skazok-po-zaimst/

www.aif.ru/culture/book/n…i_na_zarubezhnye_syuzhety

Случилось так, что осенью 1854 года в подмосковную помещичью усадьбу Абрамцево, где жил Аксаков, приехал его сын Григорий со своей пятилетней дочкой Олей. Дедушка стал рассказывать внучке истории из своего детства, а 26 декабря, когда ей исполнилось 6 лет, пообещал выпустить их отдельной книжкой. Недаром рабочее название будущей книги было «Дедушкины рассказы», а первоначальное название вошедшей в неё сказки — «Оленькин цветочек».

Из поздравления С. Т. Аксакова внучке Оле:

Если Бог даст силы,

Ровно через год

Оле, внучке милой,

Дедушка пришлёт

Книжку небольшую

И расскажет в ней

Про весну младую,

Про цветы полей…

С. Т. Аксаков:

«Я желаю написать такую книгу для детей, какой не бывало в литературе… Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), но даже намека на нравственное впечатление и чтоб исполнение было художественно в высшей степени».

В срок Аксаков не успел. Своё обещание внучке он выполнил буквально за год до своей смерти — в 1858 году, когда были изданы «Детские годы Багрова-внука». В последние годы жизни он уже практически ослеп, поэтому воспоминания, проплывающие перед его внутренним взором, приходилось диктовать дочери Варе.

Книга вошла в классику русской литературы, однако наибольшую популярность обрела та самая сказка, которая теперь называлась «Аленький цветочек». Чтобы не прерывать ход повествования, Аксаков решил изъять сказку из основного текста мемуаров и сделать приложением.

«Аленький цветочек» имел подзаголовок — «Сказка ключницы Пелагеи». В этом не было никакой писательской уловки. Пелагея действительно существовала и, если верить писателю, именно ей и принадлежат лавры истинного автора знаменитой сказки.

Это была «замечательная» крепостная женщина со сложной судьбой. В юности она сбежала со своим отцом от жестоких помещиков Алакаевых. Сбежала аж в Астрахань, где была в наймах у «купцов персиян». Возможно, именно в этой среде она наслушалась колоритных восточных сказок (этот колорит заметен и в «Аленьком цветочке»). Однажды Пелагея узнала, что «перешла» по наследству дедушке Аксакова («господину строгому, но справедливому и доброму»). Беглянка вернулась в родную помещичью усадьбу, повинилась и была прощена. Оказалось, что вместе с исправной служанкой семья Аксаковых получила и замечательную сказительницу.

С. Т. Аксаков «Воспоминания» (1856):

«Дедушка обрадовался такому кладу, и как он уже начинал хворать и худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную способность не дремать по целым ночам, служила большим утешением больному старику. …Образ здоровой, свежей и дородной сказочницы с веретеном в руках за гребнем неизгладимо врезался в мое воображение, и если бы я был живописец, то написал бы ее сию минуту, как живую».

Развлекала Пелагея и маленького Серёжу Аксакова, когда тот хворал.

С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»:

«Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная… села у печки и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве…». Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного? На другой же день выслушал я в другой раз повесть об «Аленьком цветочке».

…Эту сказку, которую слыхал я в продолжение нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал её, со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханьем Пелагеи. Я так хорошо её передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ; но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки; много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить её».

Конечно, сказка была явной вариацией на тему «Красавицы и Чудовища», но каким образом, через сколько «рук» она дошла до Пелагеи — неизвестно. Аксаков признавался, что сам был ошарашен, когда встретил знакомый сюжет: сначала — в переводном сборнике Лепренс де Бомон «Детское училище, или Нравоучительные разговоры между разумною учительницею и знатными разных лет ученицами», затем — в постановке оперы «Земира и Азор», которую посетил в Казанском театре.

Несмотря на это, в устах Пелагеи «Красавица и Чудовище» звучала как истинно русская народная сказка с традиционными повторами и характерными словечками и оборотами: «в тридевятое царство, в тридесятое государство», «думали они три дня и три ночи», «продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева», «писаная красавица», «тувалет» (в данном случае — «зеркало»), «муравчатый» (т.е. «поросший травой») и др.

«Аленький цветочек» вышел русским не только по форме, но и по духу. Если в западной версии роза играет второстепенную роль, то в русской Аленький Цветочек — это центр повествования, некая тайна, мистический духовный символ, резко контрастирующий с материальными запросами других сестёр. Недаром с виду простая просьба младшей дочери оказывается для купца и самой сложной («Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете?»).

По-русски вежливо и целомудренно звучит обращение девушки к Чудищу: «Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названый брат, и поколь я жива — будь мне Сердечный друг». В том же духе говорит и Чудище: «Не господин я твой, а послушный раб».

Немало в «Аленьком цветочке» и сюжетных особенностей. Например, в отличие от версии Бомон, у купца нет сыновей, а количество дочек сокращено до сакральной троицы. Если у Бомон Красавица видит облик Чудовища сразу, но вида не подаёт, то у Аксакова Чудище долго общается с девушкой с помощью «огненных словес», появляющихся на стене (христианин тут же узнает в этом библейскую сцену «Валтасарова пира»). Когда же Чудище открывает свой облик, то девица падает в обморок. Оно и не мудрено — в отличие от Бомон, Аксаков даёт весьма детальный портрет монстра: «…руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные». Кстати, именно таким постарался изобразить Чудище Н. А. Богатов, который первым из художников проиллюстрировал сказку в 1870-х годах.

«Аленький цветочек» стал самым издаваемым произведением Аксакова, которое аж до конца советской эпохи отодвинуло на задний план французский первоисточник. Интересно, что отклики «Аленького цветочка» можно увидеть в русских народных сказках из сборника А. Афанасьева, изданных в 1855—1863 (см. сказку «Заклятый царевич» и второй вариант «Финиста ясна сокола»).

Сказку Аксакова не раз ставили на сцене и экранизировали. Например, спектакль «Аленький цветочек», впервые поставленный в 1950 году Театром им. Пушкина, попал в «Книгу рекордов России» как самый долгоживущий детский спектакль. В нём играли такие будущие знаменитости, как Владимир Высоцкий (Леший) и Вера Алентова (Алёнушка — первая роль Алентовой на профессиональной сцене). Как видите, в этом спектакле героиня сказки впервые обретает имя.

А вот в замечательном мультфильме 1952 года её зовут Настенькой. Мультфильм до сих пор остаётся лучшей экранизацией «Аленького цветочка». Его снял режиссёр Лев Атаманов, применив популярную технику «эклер», когда роли играли живые актёры, а потом их движения «обрисовывались». Чудище в этом мультфильме вышло не таким уж страшным — оно больше напоминало косматого «снежного человека» с огромными печальными глазами.

К сожалению, оригинальная плёнка так устарела, что мультфильм пришлось не только отреставрировать, но и переозвучить (последнее понравилось далеко не всем).

По мотивам сказки в России также сняли два художественных фильма. Первый — «Аленький цветочек» (1977; реж. — И. Поволоцкая) — получился совсем не детским (в него добавили сюжетную линию с Феей, чью любовь принц отверг). Второй фильм — «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» (1992; реж. — В. Грамматиков), большая часть которого строится вокруг путешествий купца и борьбы героев с колдуном, обратившим принца. Надо признаться, что ни один из этих фильмов лично меня не зацепил…

Надеюсь, что когда-нибудь в России появиться новая экранизация «Аленького цветочка», способная возродить интерес наших детей к отечественной версии «Красавицы и Чудовища».

| The Scarlet Flower | |

|---|---|

Illustration by Nikolay Bogatov |

|

| Folk tale | |

| Name | The Scarlet Flower |

| Also known as | The Little Red Flower |

| Country | Russia |

| Published in | 1858 |

| Related | Beauty and the Beast |

The Scarlet Flower (Russian: Аленький цветочек, Alen’kiy tsvetochek), also known as The Little Scarlet Flower[1] or The Little Red Flower,[2] is a Russian folk tale written by Sergey Aksakov. It is an adaptation of traditional fairy tale Beauty and the Beast. In Russia, Beauty and the Beast story is known mostly via Aksakov’s retelling.[3]

Publication[edit]

In a letter to his son of November 23, 1856 Aksakov wrote: «I am writing a story which in my childhood I knew by heart».[4] Aksakov had been told that story as a child. He recalled that he was ill and suffered from insomnia. Then a housekeeper named Pelagia, who was well known for telling great fairy tales, sat by the stove and began to tell him the story of Scarlet Flower. Aksakov added that he did not feel sleepy at all, on the contrary, couldn’t fall asleep until the very end.[5] The Scarlet Flower was first published in 1858. It was printed as an appendix in Aksakov’s Childhood Years of Grandson Bagrov (Detskie gody Bagrova-vnuka) «not to interrupt the story of childhood».[4][6]

Synopsis[edit]

Once upon a time there lived a wealthy merchant, who had three beautiful daughters. Once he decided to do business overseas. He called for the daughters and asked what gifts should he bring them. The eldest asked for a golden tiara adorned with precious gems that sparkled brightly, and the second wanted a crystal mirror which always showed the person’s reflection as young and beautiful. The merchant knew these would be difficult to obtain, but within his means. The youngest, named Nastenka (a diminutive form of the given name Anastasia), asked for the most beautiful scarlet flower in the world, which she had seen in a dream. The merchant did not know where he could find such a flower, but promised not to disappoint.

Everything went well. The merchant bought all gifts, except for the scarlet flower. He saw many scarlet flowers, but not the most beautiful one. On the way home he was attacked by robbers, fled into the woods and became lost. When he awoke the next morning he saw a splendid palace «in flame, silver and gold». He walked inside, marveling at the splendor, but the palace was seemingly empty. Spread before him was a luxurious feast, and he sat down and ate. When he walked out to the garden he saw the most beautiful scarlet flower, and knew it was the one his daughter desired. Upon picking it, the terrible Beast of the Forest leapt out and confronted the merchant, asking him why he dared pick the scarlet flower, the one joy of the beast’s life. The beast demanded that the merchant repay him and forfeit his life. The merchant begged for mercy and to be returned to his daughters. The beast allowed this on the one condition that within the next three days one of his daughters would willingly take her father’s place and live with the beast, or the merchant’s life would be forfeit. The beast gave the merchant a ring, and the girl that put it on the littlest finger of her right hand would be transported to the palace. Then the beast magically transported the merchant home, with all his wealth and treasures restored.

The merchant explained what happened to his three daughters. The eldest two believed the youngest should go, since it was her present that caused this disaster. The youngest daughter loved her father so, so she willingly went to live with the beast. Nastenka lived luxuriously with the beast, who granted her every desire, fed her delicious food and gave her rich jewels and clothing, yet never revealed himself to her for fear of upsetting her. However Nastenka became fond of the beast and asked to see him. When he finally revealed himself to her, she was overcome with fear but controlled herself, and apologized to the beast for upsetting him. When Nastenka had a dream that her father was ill, the Beast let her visit him. However, he said that she must come back in three days, otherwise he would perish, since his love for her was so great he loved her more than himself, and could not bear to be apart from her.

Nastenka’s visit to her father revived his spirits, but her sisters resented the wealth she lived in. They tried to talk her out of returning to the Beast, but Nastenka could not be so cruel to her kind host. The elder sisters put the clocks back and closed the windows, to trick Nastenka. When Nastenka felt that something had been wrong and came back to the Monster’s palace, he lay dying near the scarlet flower. Nastenka rushed to his side, took him in her arms, and cried that she loved him more than herself, that he was her true love. All of a sudden thunder boomed, and Nastenka was transported to a golden throne next to a handsome prince. The handsome prince explained that he was the Beast, cursed by a witch who was fighting his father, a mighty king. To break the curse, a maiden had to fall in love with him in his monstrous form. The merchant gave his blessing to the young couple, who lived happily ever after.[7]

Analysis[edit]

Tale type[edit]

The tale is classified — and gives its name — to the East Slavic type SUS 425C, Russian: «Аленький цветочек», romanized: Alen’kyy tsvetochek, lit. ‘The Scarlet Flower’, of the East Slavic Folktale Classification (Russian: СУС, romanized: SUS): a father brings presents to his three daughters, the youngest asks for a scarlet flower, which belongs in the garden of a prince cursed to be a monster.[8]

Adaptations[edit]

- The Scarlet Flower (1952 film), Soviet animated film directed by Lev Atamanov and based on Aksakov’s fairy tale

- The Scarlet Flower (1977 film), Soviet live action film directed by Irina Povolotskaya and based on Aksakov’s fairy tale

See also[edit]

- The Feather of Finist the Falcon

References[edit]

- ^ Rydel, Christine (1999). Russian literature in the age of Pushkin and Gogol: Prose. Gale Research. p. 4. ISBN 9780787618537.

- ^ Российская анимация в буквах и фигурах. Фильмы. «Аленький цветочек» (in Russian). Animator.ru. Retrieved 2 May 2010.

- ^ Krasko, Genrich (2004). This unbearable boredom of being: a crisis of meaning in America. iUniverse. p. 123. ISBN 0-595-31309-4.

- ^ a b Tarasenko, O. «Sjuzhet o vybore sputnika zhizni v skazke S. Aksakova Alen’kij cvetochek i rasskaze M. Osorgina Vybor nevesty» (PDF) (in Russian). Library of Chelyabinsk State University. Retrieved 19 September 2010.

- ^ «Sergey Aksakov. The Scarlet Flower» (in Russian). Lib.ru. Retrieved 19 September 2010.

- ^ Chadwick, H. Munro; Chadwick, Nora Kershaw (1986). The growth of literature. CUP Archive. p. 290. ISBN 978-0-521-31018-5.

- ^ «Tradestone Gallery».

- ^ Barag, Lev. «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка». Leningrad: НАУКА, 1979. p. 132.

Further reading[edit]

- Bidoshi, Kristin. «Beauty and the Beast à la Russe». In: Marvels & Tales 22, no. 2 (2008): 277-295. muse.jhu.edu/article/258008.

External links[edit]

Media related to The Scarlet Flower at Wikimedia Commons

- (in Russian) The Scarlet Flower Stories: Russian Text

| The Scarlet Flower | |

|---|---|

Illustration by Nikolay Bogatov |

|

| Folk tale | |

| Name | The Scarlet Flower |

| Also known as | The Little Red Flower |

| Country | Russia |

| Published in | 1858 |

| Related | Beauty and the Beast |

The Scarlet Flower (Russian: Аленький цветочек, Alen’kiy tsvetochek), also known as The Little Scarlet Flower[1] or The Little Red Flower,[2] is a Russian folk tale written by Sergey Aksakov. It is an adaptation of traditional fairy tale Beauty and the Beast. In Russia, Beauty and the Beast story is known mostly via Aksakov’s retelling.[3]

Publication[edit]

In a letter to his son of November 23, 1856 Aksakov wrote: «I am writing a story which in my childhood I knew by heart».[4] Aksakov had been told that story as a child. He recalled that he was ill and suffered from insomnia. Then a housekeeper named Pelagia, who was well known for telling great fairy tales, sat by the stove and began to tell him the story of Scarlet Flower. Aksakov added that he did not feel sleepy at all, on the contrary, couldn’t fall asleep until the very end.[5] The Scarlet Flower was first published in 1858. It was printed as an appendix in Aksakov’s Childhood Years of Grandson Bagrov (Detskie gody Bagrova-vnuka) «not to interrupt the story of childhood».[4][6]

Synopsis[edit]

Once upon a time there lived a wealthy merchant, who had three beautiful daughters. Once he decided to do business overseas. He called for the daughters and asked what gifts should he bring them. The eldest asked for a golden tiara adorned with precious gems that sparkled brightly, and the second wanted a crystal mirror which always showed the person’s reflection as young and beautiful. The merchant knew these would be difficult to obtain, but within his means. The youngest, named Nastenka (a diminutive form of the given name Anastasia), asked for the most beautiful scarlet flower in the world, which she had seen in a dream. The merchant did not know where he could find such a flower, but promised not to disappoint.

Everything went well. The merchant bought all gifts, except for the scarlet flower. He saw many scarlet flowers, but not the most beautiful one. On the way home he was attacked by robbers, fled into the woods and became lost. When he awoke the next morning he saw a splendid palace «in flame, silver and gold». He walked inside, marveling at the splendor, but the palace was seemingly empty. Spread before him was a luxurious feast, and he sat down and ate. When he walked out to the garden he saw the most beautiful scarlet flower, and knew it was the one his daughter desired. Upon picking it, the terrible Beast of the Forest leapt out and confronted the merchant, asking him why he dared pick the scarlet flower, the one joy of the beast’s life. The beast demanded that the merchant repay him and forfeit his life. The merchant begged for mercy and to be returned to his daughters. The beast allowed this on the one condition that within the next three days one of his daughters would willingly take her father’s place and live with the beast, or the merchant’s life would be forfeit. The beast gave the merchant a ring, and the girl that put it on the littlest finger of her right hand would be transported to the palace. Then the beast magically transported the merchant home, with all his wealth and treasures restored.

The merchant explained what happened to his three daughters. The eldest two believed the youngest should go, since it was her present that caused this disaster. The youngest daughter loved her father so, so she willingly went to live with the beast. Nastenka lived luxuriously with the beast, who granted her every desire, fed her delicious food and gave her rich jewels and clothing, yet never revealed himself to her for fear of upsetting her. However Nastenka became fond of the beast and asked to see him. When he finally revealed himself to her, she was overcome with fear but controlled herself, and apologized to the beast for upsetting him. When Nastenka had a dream that her father was ill, the Beast let her visit him. However, he said that she must come back in three days, otherwise he would perish, since his love for her was so great he loved her more than himself, and could not bear to be apart from her.

Nastenka’s visit to her father revived his spirits, but her sisters resented the wealth she lived in. They tried to talk her out of returning to the Beast, but Nastenka could not be so cruel to her kind host. The elder sisters put the clocks back and closed the windows, to trick Nastenka. When Nastenka felt that something had been wrong and came back to the Monster’s palace, he lay dying near the scarlet flower. Nastenka rushed to his side, took him in her arms, and cried that she loved him more than herself, that he was her true love. All of a sudden thunder boomed, and Nastenka was transported to a golden throne next to a handsome prince. The handsome prince explained that he was the Beast, cursed by a witch who was fighting his father, a mighty king. To break the curse, a maiden had to fall in love with him in his monstrous form. The merchant gave his blessing to the young couple, who lived happily ever after.[7]

Analysis[edit]

Tale type[edit]

The tale is classified — and gives its name — to the East Slavic type SUS 425C, Russian: «Аленький цветочек», romanized: Alen’kyy tsvetochek, lit. ‘The Scarlet Flower’, of the East Slavic Folktale Classification (Russian: СУС, romanized: SUS): a father brings presents to his three daughters, the youngest asks for a scarlet flower, which belongs in the garden of a prince cursed to be a monster.[8]

Adaptations[edit]

- The Scarlet Flower (1952 film), Soviet animated film directed by Lev Atamanov and based on Aksakov’s fairy tale

- The Scarlet Flower (1977 film), Soviet live action film directed by Irina Povolotskaya and based on Aksakov’s fairy tale

See also[edit]

- The Feather of Finist the Falcon

References[edit]

- ^ Rydel, Christine (1999). Russian literature in the age of Pushkin and Gogol: Prose. Gale Research. p. 4. ISBN 9780787618537.

- ^ Российская анимация в буквах и фигурах. Фильмы. «Аленький цветочек» (in Russian). Animator.ru. Retrieved 2 May 2010.

- ^ Krasko, Genrich (2004). This unbearable boredom of being: a crisis of meaning in America. iUniverse. p. 123. ISBN 0-595-31309-4.

- ^ a b Tarasenko, O. «Sjuzhet o vybore sputnika zhizni v skazke S. Aksakova Alen’kij cvetochek i rasskaze M. Osorgina Vybor nevesty» (PDF) (in Russian). Library of Chelyabinsk State University. Retrieved 19 September 2010.

- ^ «Sergey Aksakov. The Scarlet Flower» (in Russian). Lib.ru. Retrieved 19 September 2010.

- ^ Chadwick, H. Munro; Chadwick, Nora Kershaw (1986). The growth of literature. CUP Archive. p. 290. ISBN 978-0-521-31018-5.

- ^ «Tradestone Gallery».

- ^ Barag, Lev. «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка». Leningrad: НАУКА, 1979. p. 132.

Further reading[edit]

- Bidoshi, Kristin. «Beauty and the Beast à la Russe». In: Marvels & Tales 22, no. 2 (2008): 277-295. muse.jhu.edu/article/258008.

External links[edit]

Media related to The Scarlet Flower at Wikimedia Commons

- (in Russian) The Scarlet Flower Stories: Russian Text