В старину, далекую старину, жил один владетельный князь. Больше всего на свете любил он слушать сказки. Придут к нему его приближенные:

— Чем угодно, князь, сегодня позабавиться? В лесу много всякого зверья: и вепрей, и оленей, и лисиц…

— Нет, не хочу на охоту ехать. Лучше мне сказки сказывайте, да подлиннее.

Начнет, бывало, князь суд чинить. Пожалуется ему обиженный на виноватого:

— Обманул он меня, вконец разорил… А виноватый в ответ:

— Князь, я новую сказку знаю.

— Длинную?

— Длинную-длинную и страшную-страшную.

— Ну, рассказывай!

Вот тебе и суд, и управа!

Станет князь совет держать, и там ему одни небылицы плетут.

Слуги князя все деревни в том краю обегали, всех расспрашивали, не знает ли кто новой сказки позанятнее. Поставили по дороге заставы:

— Эй, путник, стой! Стой, тебе говорят! Обомлеет путник от испуга. Что за беда

нагрянула!

— Стой, говори правду! Был ли ты на морском дне в гостях у морского царя?

— Не-не-не был. Не довелось.

— А на журавле летал?

— Нет-нет, не летал. Клянусь, не летал!

— Ну так полетишь у нас, если сейчас же, тут же, на этом самом месте, не сплетешь небылицы почуднее.

Но князю никто угодить не мог.

— Сказки-то в наши времена пошли короткие, куцые… Только начнешь слушать с утра пораньше, как уже к вечеру сказка кончается. Нет, не те пошли теперь сказки, не те…

И повелел князь повсюду объявить: «Кто придумает такую длинную сказку, что князь скажет: «Довольно!» — тот получит в награду все, что пожелает».

Ну, тут уж со всех концов Японии, с ближних и дальних островов, потянулись к замку князя самые искусные рассказчики. Попадались среди них и такие, что целый день говорили без умолку, да еще и всю ночь в придачу. Но ни разу князь не сказал: «Довольно!» Только вздохнет:

— Ну и сказка! Короткая, короче воробьиного носа. Была бы с журавлиный нос, я и то наградил бы!

Но вот однажды пришла в замок седая сгорбленная старушонка.

— Осмелюсь доложить, я первая в Японии мастерица длинные сказки сказывать. Многие у вас побывали, да никто из них и в ученики мне не годится.

Обрадовались слуги, привели ее к князю.

— Начинай,- приказал князь.- Но смотри у меня, худо тебе будет, если зря похвасталась. Надоели мне короткие сказки.

— Давным-давно это было,- начала старуха.- Плывут по морю сто больших кораблей, к нашему острову путь держат. Нагружены корабли по самые ^ края драгоценным товаром: не шелком, не кораллом, а лягушками.

— Как ты говоришь — лягушками? — удивился князь.- Занятно, такого я еще не слыхал. Видно, ты и в самом деле мастерица на сказки.

— То ли еще ты услышишь, князь. Плывут лягушки на корабле. На беду, только показался вдали наш берег, как все сто судов — трах! — разом налетели на камни. А волны кругом так и кипят, так и бушуют.

Стали тут лягушки совет держать.

«Давайте, сестры,- говорит одна лягушка,- доплывем до берега, пока не разбило наши корабли в мелкую щепу. Я старшая, я и пример покажу».

Поскакала она к борту корабля.

И прыг в воду — шлеп!

Тут и вторая лягушка поскакала к борту корабля.

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда одна лягушка, туда и другая». И прыг в воду — шлеп!

Следом третья лягушка поскакала к борту корабля.

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда две лягушки, туда и третья». И прыг в воду — шлеп!

Следом четвертая лягушка поскакала к борту корабля…

Целый день говорила старуха, а не пересчитала всех лягушек даже на одном корабле. А когда попрыгали все лягушки с первого корабля, принялась старуха пересчитывать лягушек на другом:

— Вот запрыгала первая лягушка к борту корабля:

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги».

И прыг в воду — шлеп!

…Семь дней не умолкала старуха. На восьмой день не вытерпел князь:

— Довольно, довольно! Сил моих больше нет.

— Как прикажешь, князь. Но ведь жаль. Я только-только за седьмой корабль принялась. Еще много лягушек осталось. Но делать нечего. Пожалуй мне обещанную награду, я домой пойду.

— Вот наглая старуха! Заладила одно и то же, как осенний дождик, еще и награду просит.

— Но ведь ты молвил: «Довольно!» А слово князя, так я всегда слышала, крепче тысячелетней сосны.

Видит князь, от старухи не отговоришься. Приказал он выдать ей богатую награду и прогнать за двери.

Долго еще у князя в ушах звучало: «Ква-ква-ква, ква-ква-ква… И прыг в воду — шлеп!»

С тех пор разлюбил князь длинные сказки.

В старину, далёкую старину, жил один владетельный князь. Больше всего на свете любил он слушать сказки.Придут к нему его приближённые:- Чем угодно, князь, сегодня позабавиться? В лесу много всякого зверья: и вепрей, и оленей, и лисиц…- Нет, не хочу на охоту ехать. Лучше мне сказки сказывайте, да подлиннее.Начнёт, бывало, князь суд чинить.Пожалуется ему обиженный на виноватого:- Обманул он меня, вконец разорил…А виноватый в ответ:- Князь, я новую сказку знаю.- Длинную?- Длинную-длинную и страшную-страшную.- Ну, рассказывай!Вот тебе и суд, и управа!Станет князь совет держать, и там ему одни небылицы плетут.Слуги князя все деревни в том краю обегали, всех расспрашивали, не знает ли кто новой сказки позанятнее.Поставили по дороге заставы:- Эй, путник, стой! Стой, тебе говорят!Обомлеет путник от испуга. Что за беда нагрянула!- Стой, говори правду! Был ли ты на морском дне в гостях у морского царя?- Не-не-не был. Не довелось.- А на журавле летал?- Нет-нет, не летал. Клянусь, не летал!- Ну так полетишь у нас, если сейчас же, тут же, на этом самом месте, не сплетёшь небылицы почуднее.Но князю никто угодить не мог.- Сказки-то в наши времена пошли короткие, куцые… Только начнешь слушать с утра пораньше, как уже к вечеру сказка кончается. Нет, не те пошли теперь сказки, не те…И повелел князь повсюду объявить:«Кто придумает такую длинную сказку, что князь скажет: «Довольно!» — тот получит в награду все, что пожелает».Ну, тут уж со всех концов Японии, с ближних и дальних островов, потянулись к замку князя самые искусные рассказчики. Попадались среди них и такие, что целый день говорили без умолку, да еще и всю ночь в придачу. Но ни разу князь не сказал: «Довольно!» Только вздохнет:- Ну и сказка! Короткая, короче воробьиного носа. Была бы с журавлиный нос, я и то наградил бы!Но вот однажды пришла в замок седая сгорбленная старушонка.- Осмелюсь доложить, я первая в Японии мастерица длинные сказки сказывать. Многие у вас побывали, да никто из них и в ученики мне не годится.Обрадовались слуги, привели её к князю.- Начинай,- приказал князь.- Но смотри у меня, худо тебе будет, если зря похвасталась. Надоели мне короткие сказки.- Давно-давно это было,- начала старуха.- Плывут по морю сто больших кораблей, к нашему острову путь держат. Нагружены корабли по самые края драгоценным товаром: не шёлком, не кораллом, а лягушками.- Как ты говоришь — лягушками? — удивился князь.- Занятно, такого я ещё не слыхал. Видно, ты и в самом деле мастерица на сказки.- То ли ещё ты услышишь, князь. Плывут лягушки на корабле. На беду, только показался вдали наш берег, как все сто судов — трах! — разом налетели на камни. А волны кругом так и кипят, так и бушуют.Стали тут лягушки совет держать.«Давайте, сестры,- говорит одна лягушка,- доплывём до берега, пока не разбило наши корабли в мелкую щепу. Я старшая, я и пример покажу».Поскакала она к борту корабля.«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги».И прыг в воду — шлёп!Тут и вторая лягушка поскакала к борту корабля.«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда одна лягушка, туда и другая».И прыг в воду — шлёп!Следом третья лягушка поскакала к борту корабля.«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда две лягушки, туда и третья».И прыг в воду — шлёп!Следом четвёртая лягушка поскакала к борту корабля…Целый день говорила старуха, а не пересчитала всех лягушек даже на одном корабле. А когда попрыгали все лягушки с первого корабля, принялась старуха пересчитывать лягушек на другом:- Вот запрыгала первая лягушка к борту корабля:«Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги».И прыг в воду — шлёп!…Семь дней не умолкала старуха. На восьмой день не вытерпел князь:- Довольно, довольно! Сил моих больше нет.- Как прикажешь, князь. Но ведь жаль. Я только-только за седьмой корабль принялась. Ещё много лягушек осталось. Но делать нечего. Пожалуй мне обещанную награду, я домой пойду.- Вот наглая старуха! Заладила одно и то же, как осенний дождик, ещё и награду просит.- Но ведь ты молвил: «Довольно!» А слово князя, так я всегда слышала, крепче тысячелетней сосны.Видит князь, от старухи не отговоришься. Приказал он выдать ей богатую награду и прогнать за двери.Долго ещё у князя в ушах звучало:«Ква-ква-ква, ква-ква-ква… Прыг в воду — шлёп!»С тех пор разлюбил князь длинные сказки.

Однажды в одной конторе забухал, значит, директор. Генеральный

там, или наоборот исполнительный — хрен его пойми… В общем,

главный самый.

А он так ничего себе человек, только когда пьет совсем — сразу и

не скажешь. Взгляд только тяжелый становится, как UPS на 6500, и

морда – как у налима. И идеи ему всякие приходят, а потом он и не

помнит ничего.

И вот, значится, забухал он однажды и в пришел в офис ну просто совсем никакой.

Мрачнее тонера. Видать, крепко отдохнули на выходных – из головной

к нему приезжали, а кто приезжал и о

чем они там пили – то только главбуху ведомо, а в главбухи только

таких берут, которые даже в тюрьме не треплют, потому что их есть

уголовная ответственность.

Но речь идет не об том, а о том, как тоска его обхватила. И так

обхватила туго, как гриппинг тул какой для RJ-45. Он в офис зашел,

секретарше гавкнул что-то — и в кабинет.

С той аж декорации обсыпались, как картинка с пиратского сидюка.

Ну, кофия заварила (а кофе в офисе ихнем знатный был – из зоны.de

аппарат привезли, но об том отдельная история, и я ее после

расскажу), дрожит, а в кабинет пошла. А директор там за компом

сидит и АРМ «Кадры» ковыряет. Хуман, значит, ресурсы исследует.

Кофия отхлебнул, в окно глядит, а секретарша его и спрашивает –

дескать, так и так, есть ли какие распоряжения. А он и спрашиват —

ну-ка, расскажи-ка мне про работу свою.

У нее совсем цветонасыщенность в лице

пропала, заикание в вэйв-буфере пошло, так, мол, и так, типа письма

рассылаю, на телефон отвечаю, а что ложка в кружке не директорская

именная, так это финдиректор на выходных брал и еще не вернул, а

зачем – не сказал. Ну, директор ей так сразу – нет мол, ты

что-нибудь поинтереснее расскажи. А чего ей рассказывать, когда за

три года самый случай был когда она с Анькой по межгороду за счет

компании полчаса трепалась. Стоит глаза в пол, и молчит –

«четыреста четыре» типа, нечего рассказать. Директор так в сторону:

«Дура!», — а ей и говорит: «Ты мне теперь всех пришли сюда, с

верхних должностей начиная, и пусть каждый готовит рассказку или

случай там какой. Мне теперь до вечера дотянуть надо, бо как ежели

сейчас опохмелиться, через то для компании может ущерб большой

произойти. Потому те, которые историю короткую расскажут, уволены

будут, прямо от стола не отходя. А истории все про работу должны

быть, потому как в понедельник в офисе, да еще с директором, просто

так балакать нельзя.

В общем, долго ли, коротко ли, поувольняли весь, значит,

управленческий персонал практически. Ни одного ни директора, ни зам

директора не осталось. Все сливали. Тунеядцы – одно слово, какие уж

там случаи на работе, когда вся работа – следить, чтобы подчиненный

на карьерном экскалаторе не объехал. Дольше всех финдиректор

продержался – восемь минут про ту ложку рассказывал, а

проговорился, что он в субботу вовсе не работать в офис приехал –

так даже «рубль» сказать не успел, как приказ подписан был.

Уже и начальников отделов проредили, и наступает очередь

начальника техотдела. А он по болезни отсутствовал – в выходные

пробовал с мужиками менеджер закачек, и так накачались, что утром

лицо в рулонный сканер не влезало. И вместо него пошел сисадминчик,

эникейщик по нашему.

Заходит, директор даже удивился – ты мол, пошто без очереди. У

меня там люди с тремя высшими и курсами в Лондоне еще неуволенные

сидят. Ну, тот безбашенный был парень, говорит, типа, что поменялся

с начальником очередью. На что ж ты, спрашивает директор, ее

поменял? На винт, говорит, новый. А то мой старый в сервере стоит.

Вот помните, у нас сервер падал? А, ну вам отсюда не видно – там

горячая замена, все дела. И вот упал он, как водится, а бэкап лежал

у начотдела дома, потому как нам на бэкап фондов не выделяют. А

начотдела в отпуске был по случаю езды с гор со всей семьей в

комплекте. Хорошо, модем подключен был и входящие принимал, на

всякий случай. Ну, я свой винт в сервак переставил, полбазы живет,

а полбазы надо с восстанавливать. А последний бэкап

сделан еще до ремонта с переездом, когда сервак в подвал перевезли,

и теперь ближайший сосок в инет на втором этаже. Ну я покрутился,

смотрю – дискета есть. Три дюйма. Я бэкап поставил сливаться, в

дискету 1.44 залил – и ножками в подвал. Вставил, слил, и обратно

наверх. А там меня уже второй кусок дожидается. Ну, я его тоже на

диск, и вниз – на сервак. Потом за следующим, и обратно — почти

полтора метра за раз…

Директор чувствует – уже клевать носом стал, но держится. Потом

у него вроде как помутнение наступило, в себя приходит вроде – уже

не так таращит. Солнце садится, а эникейщик все травит и травит ту

же тему, как плейлист зацикленный – дескать, по лестнице на второй

– диск в дисковод – файл – сенд ту – диск в лапу – в подвал – диск

в дисковод – аппенд – на второй… Директор головой помотал и

говорит – мол, долго ты там еще диски таскать собрался? А тот

отвечает – да ну, из двух гигов пока только шестьсот метров и

перетащили. Директор на него руками замахал – хватит, говорит, а

эникейщик в ответ – ты погоди, бэкап еще ресторить надо! В общем,

директор ему там премию сразу, в отдел офисные кресла из

натуральной кожи (ну, это я приврал ), УПС тот самый на 6500,

блинорезку с запасом блинов, эникейщику персональный презент –

флешку усбэшную на два гига и выделенку наконец-то оплатили.

А финдиректора так обратно и не взяли. Потому что не было

никакой ложки.

Сказка абхазская.

Давно это было, давно! И только небольшие фрагменты тех событий, передаваемые из уст в уста, наконец-то дошли до наших дней, благодаря которым я и написал эту удивительную сказку.

.

Близ горы Новый Афон в Абхазии есть пещера, где недалеко от неё, в расщелине под скалой, устроила себе гнездо ядовитая змея. Много знала она о людях, и самой захотелось стать одной из них, и любить, и страдать как они. Выползла она из-под камня, и попросила Бога превратить её в девушку. Задумался творец. «А что, неплохой эксперимент получится.- решил он и согласился. — Слушай, змея, — сказал Бог, — я исполню твою просьбу и превращу тебя в девушку, но настоящим человеком ты станешь только тогда, когда полюбит тебя юноша и возмёт в жёны. И это ещё не всё: только тогда ты выйдешь за него замуж, когда принесёт он тебе сердце своей матери, и ты съешь это сердце, поджарив его при юноше на костре. Обрадовалась подколодная, закивала головой в знак согласия и тут же превратилась в прекрасную девушку. «Ведьма»- сказали бы мы сейчас. Но девушка была так хороша, что распознать в ней змею в тот момент не смог бы ни один человек, и потому ходила она среди людей, как обычная горянка. Много лет пролетело с тех пор. Каждый день на восходе солнца покидала ведьма свою пещеру, своё змеиное пристанище, и ходила по селениям, выискивая жениха. Выбирала она юношей красивых, прельщала красотой своей неписаной и богатствами, которые хранились в пещере. Дело, как обычно, продвигалось быстро, но последнее условие не решился выполнить ни один из её женихов. Ни один юноша не мог взять сердце у своей матери, и отнести его жестокой невесте. После отказа, они тут же забывали всё, и только во сне приходила она к ним, и морочила их души, пока не сводила своих бывших избранников с ума.

Много горя принесла ведьма людям, но так и не смогла она достичь заветной цели — стать человеком. Однако, после каждой неудачи всё изощреннее становились её попытки, всё настойчивее шла она к своей заветной мечте, и никогда не теряла надежды добиться цели.

В селение, на склоне горы в небольшом домике подрастал юноша. Воспитывала его одна мать.Отца не было. Он погиб, защищая свою Абхазскую землю от завистливых соседей. Трудно приходилось вдове без кормильца. Все силы отдавала она, чтобы воспитать настоящего мужчину; всю ласку и тепло материнское дарила сыну? лишь бы вырастить его добрым и нежным. Самую лучшую еду подавала будущему джигиту, притом, что сама голодала.

Радостью наполнялось змеиное сердце. Издали наблюдала она за будущим избранником: не торопилась, выжидала, когда возмужает её суженый, и очень надеялась на удачу. Вскоре стала приходить к нему в его сны: дразнила красотой, манила к себе и тут же убегала. Поражённый красотой девушки, юноша ни о ком другом больше не мог думать, кроме как о той незнакомке в своих сладостных снах. Он всё пристальнее и пристальнее стал вглядываться в лица горянок, живущих в близлежащих селениях, и всё больше и больше разочаровывался, не находя в них волнующих черт красавицы из своих снов. Всё чаще убегал он в горы, и в уединение вырубал на скале образ любимой девушки. Ведьма с удовольствием любовалась своим изображением и, однажды, во всей своей красе явилась юноше. «Кто ты?»-радостно вскричал он. «Я сон твой», нежно улыбаясь, ответила девушка. «Ты звал меня. Я услышала и пришла! Юноша протянул к ней руки. «Я люблю тебя, — сказал он — не уходи. Мне не жить без тебя». Ведьма отстранилась, решила — не время ещё раскрывать свои намерения, и сказала: — я не уйду, любимый, жди меня завтра». Она страстно поцеловала его холодными губами, и тут же исчезла, скользнув по скале солнечным зайчиком.

Годом тянулась ночь ожидания. Солнце, будто предчувствуя беду, не хотело вставать. Но вот, наконец, первые его лучи рассыпались по вершинам гор. Скала вдруг раздвинулась, образовав проход в пещеру. «Идём» — взяла юношу за руку откуда-то появившаяся девушка, и повела его по подземным залам. Вокруг всеми цветами радуги горели сталагмиты и сталактиты. Повсюду лежали россыпи драгоценных камней. Причудливые картины теней оживали на стенах. Играла приятная тихая музыка. «А это мой дом»- взмахнула рукой девушка. Вспыхнул яркий свет и осветил окаменевший водопад, который ниспадал в озеро. В хрустальной воде озера светились золотые рыбки. Но недолго чудо держало во власти юношу. Он повернулся к девушке, взял её за руки и сказал — «ты не сон, ты явь» — «Нет, я не сон, я наяву» — ответила красавица. «Ты моя навсегда» — «я твоя навсегда» — подыграла она, улыбаясь своему жениху. Они поцеловались. Холод равнодушных губ не остановил юношу. Он предложил девушке выйти за него замуж. Загрустила вдруг красавица, опустились её плечи. «Мы никогда не сможем быть вместе, — обречено сказала она, и вздохнула так, что вместе с ней вздохнул каменный свод пещеры. «Почему?-изумился юноша. – «Бог наказал меня за грехи моих предков, — соврала она, — и поставил условие, что только тогда я выйду замуж, когда жених принесёт мне сердце своей матери». — «Нет!» — закричал юноша. — «Я знала ответ твой и не сужу за это. — сказала девушка. -иди с Богом, любимый. Есть, правда, у нас три дня. Решай, мой жених, я жду тебя здесь до последнего часа». Поцеловала она его ещё раз и тут же исчезла.

Опомнился юноша дома. Занемог. Чувствовал он, что никогда не исполнит жестокое требование своей любимой, никогда не вырвет он сердце матери, и не отнесёт его в подарок невесте. «Что случилось, сынок? — забеспокоилась мать. — Не ешь, не пьёшь, исхудал до косточек. Обидел ли кто, или болен чем, скажи мне, мой ласковый». Долго крепился юноша, а на исходе третьего дня не выдержал, и поведал о несчастной любви и об условии своей невесты.«Будь счастлив, родной мой», — сказала мать, вскрыла себе грудь, вырвала сердце и замертво рухнула на землю. Обрадовался юноша, схватил бьющийся комочек и, не видя дороги, бросился бежать к скале: камни, кусты, деревья мелькали перед глазами. Ноги неожиданно наткнулись на препятствие, и юноша покатился кувырком по тропе. Он еле удержал в руках драгоценную ношу. «Ты не ушибся, сынок» — спросило сердце голосом матери. «Почудилось!» — решил юноша, вскочил на ноги и ещё быстрее побежал к заветной скале. Вход был открыт. По-прежнему в пещере горели ярким холодным огнём сталагмиты и сталактиты, повсюду сияли драгоценные камни. В центре пылал огромный костёр. Юноша быстро передал бьющееся сердце невесте. Дрожащими руками она взяла его и бросила на угли. Через некоторое время выхватила обугленный комочек из огня и торопливо съела, как обычный кусок мяса. Тут же стал рушиться свод пещеры. Быстро гасли многочисленные огни. Из щелей потекла вода, и наступил мрак. Целый год пролетел с тех пор. В памяти юноши не осталось и следа о событиях прошедшего времени, только по матери бередило душу необъяснимое чувство вины. Год назад, как раз перед самой свадьбой, ушла она за хворостом и не вернулась. Погоревал юноша, погоревал да и справил свадьбу без неё.

Жена — красавица с удовольствием хлопочет у очага. В доме порядок, а чувство тревоги не покидает молодого хозяина: сам не свой ходит, из рук всё валится; и постоянно слышит внутри себя какой-то голос, а чей это голос, как не пытается, вспомнить не может. Всё сильней и сильней стали тянуть его горы. Вроде идти туда незачем: и хворост запасён, и в охоте нет надобности, а сердце зовёт туда и всё тут. И однажды вскинул он на плечо ружьишко и пошёл куда глаза глядят. Ноги сами привели его к той самой скале, на которой отчётливо проступал образ какой-то девушки. Ветерок доносил какие-то обрывки слов. Вдруг он ясно услышал родной голос матери: — Ты не ушибся, сынок? Как вспышка молнии озарилось его сознание. «Мама!» — закричал он и тут же всё вспомнил. Большое горе придавило несчастного юношу. Не выдержав этой пытки, он бросился со скалы. Жена его почуяв неладное, встрепенулась, и, как только муж сделал последний вздох, сама упала на землю, извиваясь в конвульсиях, стала уменьшаться, опять превращаясь в гремучую змею, и, шипя, уползла под камень. Часто с тех пор выползает она из своего укрытия, и мстит людям, пытаясь смертельно укусить кого — либо из них. И это ей иногда удаётся. На месте же, где погиб юноша, построили церковь. И едут сюда свадьбы, чтобы молодые могли помолиться и попросить у Бога счастливой семейной жизни.

Добро пожаловать на сайт сказок народов мира тысяча и одна ночь — сайт, что же такое сказка?

Ровный золотистый свет луны заливал высокий дом, стоящий на сваях, как на ходулях, освещал ребятишек и взрослых, сидящих на высоком помосте — открытом крыльце — вокруг старого Тхыонга, деда-сказочника. Невдалеке сквозь тропическую ночь скорее угадывались, чем виднелись силуэты невысоких, сгорбленных, как черепахи, вьетнамских гор. Размеренно и напевно лилась речь — дед рассказывал сказки.

В них, как и в сказках всех народов мира, жила дерзновенная мечта человека о счастье, о чудесных предметах и чудесах: ковре-самолете и тысячемильных туфлях, о дворцах, возникающих по волшебству, и о необыкновенных, огромных рисовых зернах.

Сказка — удивительное творение человеческого гения, она возвышает человека, радует его, дает веру в свои силы, в будущее, увлекает достижимостью того, что кажется вроде бы совершенно невозможным…

Наутро я прощался с дедом Тхыонгом, и еще долго слышались мне мелодичные и величавые звуки гонга, доносившиеся из его дома, где собрались люди по случаю отъезда советско-вьетнамской экспедиции фольклористов.

Но так было далеко не всегда, и Пушкин в 1824 году в своем письме из ссылки — села Михайловского — сетовал и восхищался: «Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

Разумеется, что сказки, оказавшись зафиксированными в книге, вышедшей многотысячным тиражом, сохранятся для грядущих поколений. Их прочтут и те, кто никогда в жизни не увидит сказочника или сказочницу. Но, не будучи свидетелями мастерского исполнения таких сказочников, как дед Тхыонг, мы многое потеряем. Ведь дед и напевно декламировал, и подражал гомону птиц, рокоту горных потоков, рычанию тигров и трубным звукам слонов. Он имитировал шум джунглей, крик обезьян, звон ручья. Словом, это был своеобразный театр одного актера, тем более что сказочник дополнял выразительность своего выступления еще и жестом. О том, сколь важную роль в жизни людей играло устное творчество, говорит тот факт, что в пантеоны местных культов разных народов входили боги или духи — покровители певцов, сказителей и сказочников.

Очень важно заметить, что сказочник основывается на традиции рассказывания и следует ей: попытайся он нарушить традицию, отойти от нее — слушатель тотчас уловит искусственность, фальшь.

Что же такое сказка? Чем она отличается от мифа, легенды, предания?

Мифами обычно считают сказания, в которых передаются представления людей первобытного общества и древности о происхождении мира и всего мироздания, всего живого на земле, о различных явлениях природы, о божествах, духах и обожествленных героях. Мифы дают объяснение — но объяснение фантастическое — происхождению элементов мироздания, Солнца, Луны и звезд, рассказывают, как появились на земле народы.

Таков миф африканских бушменов «Как девушка сделала звезды» об удивительных временах «первотворения» и удивительной девушке — видимо, духе, участвовавшем в сотворении Вселенной. «Взяла она однажды горсть золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звездная дорога». И далее от вопросов мироздания сказка поворачивается к бытовой ситуации: «С тех пор эта яркая звездная дорога ночью освещает землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом».

Надо сказать, что в данном сборнике, несколько упрощая и отступая от научной строгости, мы особо не выделяем мифы.

Очень близки к мифам многие из фольклорных произведений народов Африки, Австралии и Океании, коренного населения Америки, представленные в этой книге. Не просто мифология, ее образы, мотивы, но и самый ее дух пронизывает фольклор этих народов, свидетельствует о его архаичности, о том, что он находится на сравнительно ранних этапах развития, хотя его познавательная и художественная ценность несомненна. К тому же мифы у всех этих народов — явление живое: как их рассказывают, можно услышать и сейчас.

Время действия мифов обычно относят к далеким-далеким временам, когда, как думали люди, мир, Вселенная еще не сформировались. Поэтому мы встречаем такие зачины: «Когда мир был молодым, ночи не было, и индейцы племени мауэ никогда не спали…» Или из сказки аборигенов (коренных жителей) Австралии: «Когда мир был совсем юным, огня у людей не было…»

Так как мифы — прежде всего фантастические повествования о том, откуда появились небесные светила, явления природы, сама земля, человек, огонь, различные культурные блага: орудия труда, культурные растения, навыки, а также животные, насекомые, рыбы и т. д.,— то происхождение всего этого в мифе объясняется каким-нибудь случаем, каким-нибудь событием из далеких времен мифического «первотворения».

Так, в сказке бушменов говорится, что прежде солнце было человеком, старичком, который любил прилечь, и тогда светло становилось только вокруг его дома, а весь мир погружался во мрак. Поэтому одна женщина надумала послать своих детей к человеку-солнцу, чтобы они подняли его и забросили на небо. Или, например, вот как объясняют в мифе африканской народности сото тот факт, что у людей разных рас и народов кожа бывает разного цвета.

Оказывается, когда-то люди жили одной семьей в пещере первого человека по имени Лове. Но однажды они перессорились, затеяли драку и убили любимого сына Лове, тогда Лове прогнал их из своей пещеры. Люди вышли и побрели под жарким солнцем. Оно их опалило так, что некоторые стали темными, другие совсем черными. Кстати, мотив происхождения человека из земли, норы или пещеры — один из наиболее древних, так же как происхождение из термитника — гнезда муравьев-термитов. «Самые первые люди вышли из термитника,— рассказывают африканцы народности акамба,— это были мужчина и его жена и еще муж с женой».

Впрочем, в африканском фольклоре мифы о сотворении Вселенной, небесных светил, Земли занимают сравнительно скромное место. Гораздо больше мифов, устремленных к самому человеку, вроде только что рассказанного, о происхождении культурных благ, навыков и т. д.

Наиболее архаичными считаются мифы и фольклор аборигенов Австралии, которые еще недавно жили первобытнообщинным строем и до сих пор цепко держатся за свои установления, обычаи и привычки, то есть за свою культуру, в которую органически входят прежде всего мифы.

Это мифы, рассказывающие о потопе и землетрясении («Великая тряска и большая вода»), о Солнце, о том, как появилась на небе Луна, откуда взялись звери, птицы и рыбы, о том, откуда у австралийцев появился бумеранг — гениальное изобретение первобытных людей, умело изогнутая палка, которая возвращается к человеку, бросившему ее. Замечательно представление аборигенов Австралии о так называемом «времени сновидений» — этом мифическом времени, когда создавался мир. Интересно, что оно, по представлению аборигенов, способно возвратиться к людям во сне: на то оно и «время сновидений». Таковы для австралийцев влияние и сила мифа.

У африканских народов обращают на себя внимание мифические персонажи, которые представляют собой персонификацию — обожествление — небесных или атмосферных явлений. Африканцы рассказывают о могущественном боге Маву. Когда-то Маву жил среди людей и небо было так близко, что его можно было потрогать рукой. Но однажды женщина плеснула горячей кашей прямо в небо и попала Маву в лицо. С тех пор Маву ушел высоко и утащил за собой небо. Сходный миф имеется и у ряда народов Азии.

Но заметим, что, судя по другим мифам и сказкам, Маву еще и первопредок богов. А первопредком людей у ряда народов Африки считается божество дождя и грозы Леза, которого представляли небесным существом: голосом у него был гром, а глазами — звезды. Он же выполняет роль культурного героя, посылающего людям семена культурных растений.

Но в фольклоре разных народов в паре с серьезным и положительным культурным героем действует персонаж не очень серьезный, иногда плутоватый, любопытный или рассеянный, порой даже вороватый, который как бы подрывает усилия положительного культурного героя. Нечто похожее наблюдаем мы в сказке африканцев каонде «Три калебасы».

Первым на земле людям Леза отправил с птицей Мийимбу три плотно закрытые калебасы (полые сушеные тыквы, служившие сосудами) с наказом ни в коем случае их не открывать. Но по дороге птицу Мийимбу одолевает любопытство, она нарушает запрет, открывает калебасы, в двух обнаруживает семена, а из третьей посыпались болезни и смерть, хищные звери и опасные ядовитые змеи.

Персонажи, которые, подобно птице Мийимбу, из озорства или любопытства портят дело серьезному культурному герою, могут быть зверями или выступать в облике человека.

Непосредственно с мифологией связаны этиологические (говорящие о происхождении чего-либо) концовки сказок о животных. Например, сказка полинезийцев Гавайских островов «Похищение огня», в которой рассказывается, что курочка не сразу открыла полубогу по имени Мауи тайну добывания огня трением, заканчивается так: «Мауи был все-таки сердит на птицу: зачем она гоняла его… и он прижег огнем гребешок курочки. С тех пор гребешки у кур стали красными».

Впрочем, вся эта сказка целиком связана с мифологическим началом — говорит о происхождении навыка добывания огня трением с помощью деревянной палочки.

Мауи же отнюдь не эпизодический, а, скорее, один из центральных персонажей в полинезийском фольклоре: он культурный герой (то есть тот, кто добывает людям, как Прометей огонь, культурные блага и разные навыки) и участник мифического «первотворения». Вокруг культурного героя циклизуются мифы и сказки Полинезии — черта, характерная для архаического фольклора.

Это Мауи вылавливает удочкой острова из океана, поднимает небесный свод, добывает злаки и т. д. Заодно он, как мы уже знаем, украшает курочку кроваво-красным гребнем. Видимо, эта на первый взгляд неожиданная связь курочки с огнем восходит к представлению о петухе в качестве символа солнца. Ведь кто же, как не он, своим «кукареку» возвещает скорый рассвет и появление дневного светила, которое в Полинезии встает из пучин океана?

А в сказке африканцев «Почему обезьяна живет на деревьях» используется широко известный мотив вражды разных животных (здесь речь идет о лесном коте и обезьяне), для того чтобы в заключение дать «объяснение»: «Вот с тех самых пор обезьяна живет на деревьях и не любит ходить по земле. Это потому, что она очень боится лесного кота». Конечно, миф здесь уже уступает место поэтическому вымыслу.

В отличие от мифов, легенды и предания обращены к истории — основанию государств, городов, судьбе исторических лиц, сражений и т. п. Сказкой же принято называть устный рассказ волшебного, приключенческого или бытового характера с установкой на вымысел.

Сказка — это рассказ о заведомо невозможном. Последняя черта особенно важна — в сказке обязательно есть фантастическое, неправдоподобное: животные там разговаривают и часто помогают герою; обыкновенные на первый взгляд предметы, вроде старой лампы Аладдина, оказываются волшебными и т. п. Недаром известная русская присказка гласит, что «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Без фантастики не бывает сказки, а нередко она еще и поучительна, и «добрые молодцы» действительно могут извлечь из нее для себя жизненный урок — урок нравственности, доброты, честности, ума и иной раз хитроумия, без которого, бывает, никак не выпутаться из беды. Давно замечены черты большого сходства в сказках народов, живущих в разных уголках Азии, Европы, Африки. Иной раз это попросту недавние заимствования. Так, превратились в сказки и стали передаваться изустно некоторые басни Лафонтена на Мадагаскаре и во Вьетнаме, после того как их перевели на малагасийский и вьетнамский языки. Французский фольклорист Г. Ферран с удивлением сообщал, что на Мадагаскаре в конце прошлого века он записал сказку «Лягушки, захотевшие иметь правителя» от неграмотного старика, который никак не мог прочитать Лафонтена даже в переводе, хотя его сказка, ее персонажи, сюжетные ходы и мотивы поразительно напоминали басню Лафонтена «Лягушки, просившие, чтобы им дали короля». Конечно, некоторые подробности, чтобы приспособиться к пониманию жителей Мадагаскара, были изменены. Стихотворная басня Лафонтена перелагалась малагасийским сказочником в прозе. Но это случай относительно ясный и простой.

А вот весьма популярных сказок, напоминающих «Золушку» из знаменитого сборника французских сказок Шарля Перро (1628—1703), насчитывается по всему миру не менее трехсот пятидесяти, и во многих из них фигурирует потерянная туфелька. Есть она и в сказках этого типа, которые читатель найдет в данном сборнике — «Золотая туфелька» (Вьетнам) и «Кхончхи и Пхатчхи» (Корея). Правда, героиня корейской сказки, конечно же, обладательница не золотой туфельки, а котсин — обычной в Корее матерчатой туфли, расшитой цветными узорами. У некоторых народов Юго-Восточной Азии, которые не пользуются обувью, туфельки в сказке может и не быть, как нет ее в английской версии — сказке «Тростниковая Шапка», где фигурирует колечко. Но вообще-то туфелька в сказке появилась не случайно: сказка оканчивается женитьбой, а при свадебном обряде у ряда народов обязательно присутствовала туфелька (отсюда, вероятно, и выражение «муж-подкаблучник»). Кстати, и колечко у европейских народов — непременный атрибут на свадьбе.

Нам важно заметить, что при всем неоспоримом сходстве у сказок типа «Золушка» — и французской, и корейской — сюжеты не вполне совпадают, есть расхождения в содержании, обрисовке образов, что связано с особенностями общественных и семейных отношений, быта, фольклорных традиций каждого народа.

В сборнике мы приводим индийскую сказку «Золотая рыба», записанную в глухом уголке Центральной Индии. Каждый, кто читал или слышал чудную пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке», моментально уловит нечто хорошо известное. И безвольный, хотя и добрый, старик («муж-подкаблучник»), и сварливая, жадная до почестей и богатства старуха, и золотая рыба (а не пушкинская золотая рыбка), доставляющая блага и высокие титулы,— все это удивительно нам знакомо по сказке великого русского поэта. Более того, ученые утверждают, что сказка о золотой рыбке бытует чуть ли не повсюду в Европе, в Латинской Америке и Канаде, куда ее, наверное, принесли переселенцы из Европы, известна она также в Индонезии и Африке.

Те, кто читал немецкие сказки братьев Гримм, хорошо помнят трех чудо-мастеров, достигших невероятных успехов в своем мастерстве. Один из них, парикмахер, побрил на ходу бежавшего во всю прыть зайца, другой… Впрочем, не станем перелагать эту знаменитую историю, а только скажем, что она очень популярна в фольклоре народов Европы и Азии. Ее самая ранняя запись обнаружена в собрании древнеиндийских повествований «Двадцать пять рассказов Веталы». Русский фольклорист прошлого века В. Ф. Миллер (1848—1913), который записал сказку со сходным сюжетом у чеченцев, заметил, что она представилась ему «как бы затрепанным листом из старинной книги, занесенным в глухие ущелья Кавказского хребта».

В. Ф. Миллер не придавал значения различиям в содержании этих сказок.

Между тем, если мы возьмем вьетнамскую сказку «Трое умельцев», то увидим, что она отличается от древнеиндийской не только национальными чертами: в ней, например, мы находим мотив выбора зятя, распространенный в фольклоре Вьетнама (отец невесты подбирает для дочери жениха). В древнеиндийской же сказке говорится о желании невесты выбрать, в соответствии с сословными представлениями, «доблестного мужа». Но вьетнамская сказка утверждает иной идеал, а именно народный идеал искусного труженика. Отец красавицы рассуждает так: «Не к лицу моей дочери быть женой чиновного правителя или богатея. Она выйдет замуж за того, кто в своем ремесле непревзойденным мастером будет».

В древнеиндийской сказке фигурируют три героя: лучник (воин), ведун (прорицатель) и человек, сделавший колесницу, которая «в задуманном направлении по воздуху едет»; во вьетнамской — это меткий стрелок (охотник), ныряльщик (рыбак; рыболовство — исконное занятие вьетнамцев) и лекарь.

Как же объяснить замеченные сходства и различия? Над таким вопросом задумывались ученые давно и еще в прошлом столетии выдвинули несколько теорий.

Сначала появилась так называемая мифологическая школа, у истоков которой стояли знаменитые собиратели немецкого фольклора братья Гримм (Якоб, 1785—1863, и Вильгельм, 1786—1859); в России эту теорию разрабатывали А. Н. Афанасьев (1826—1871), известный собиратель русских сказок, и Ф. И. Буслаев (1818—1897). В те времена ученые сделали поразительное открытие: они установили родство большинства европейских языков и языков Индии и Ирана. Эту общность они назвали индоевропейской языковой семьей. Поэтому языковеды тогда ставили перед собой задачу восстановить доисторический «праязык», а фольклористы стремились реконструировать «пра-миф», общий исток мифологии всех индоевропейских народов. Этот «прамиф», как полагали ученые, поможет объяснить также и сходство сказок.

Мифологическая школа немало сделала в науке для сбора сравнительного материала, но многие ее отправные моменты оказались спорными, а идеи ложными. Сведение всего богатства фольклора к мифу, древнейшим религиозным представлениям, невнимание к жизни современного крестьянства, в среде которого развивался и бытовал фольклор,— все это подрывало основы мифологической школы.

Другая теория, теория заимствования, во многом основывалась на изучении путей распространения древнеиндийских сказочных сборников, особенно «Панчатантры» (III—IV вв.), попавшей в средние века через Переднюю Азию в Европу и на Русь. Наиболее видными сторонниками теории заимствования были немецкий индолог Т. Бенфей (1809—1881) на Западе, а в России А. Н. Пыпин (1833—1904) и В. Ф. Миллер. Знакомство с богатством индийских сказок навело ученых на мысль об Индии как о родине сказок, откуда сказки отправились в странствование по всему миру. Эта теория видела единственную причину сходства сюжетов и мотивов сказок разных народов в заимствовании. В этом была ее односторонность, так как факты говорили о том, что совпадения и сходства наблюдаются в сказках таких народов, которые, по всей вероятности, контактов между собой не имели.

И наконец, во второй половине прошлого века сходные явления в фольклоре разных народов некоторые ученые стали объяснять сходством условий жизни и психологии людей. Эта теория выросла из исследования духовной и материальной культуры, общественных отношений отсталых народов, находившихся на ранних ступенях развития. Эта теория получила название этнографической.

Советская наука о фольклоре — новый этап в развитии фольклористики. Советские ученые не только проводят сейчас поистине гигантскую работу по собиранию и публикации произведений фольклора народов России и зарубежных стран. Они стремятся осмыслить весь этот богатейший материал, вооружившись марксистским пониманием законов истории человеческого общества и истории его культуры.

Народы мира живут на одной планете, развиваются по общим законам истории, как бы ни были своеобразны пути и судьбы каждого из них, условия обитания, языки. В сходстве исторической народной жизни, очевидно, и следует искать ответ на вопрос о том, в чем же причины похожести, близости сказок народов, живущих на разных континентах, и в чем причины усвоения заимствованных сказок.

Важным условием заимствования можно считать «встречное течение», когда в фольклоре, который заимствует, уже есть нечто похожее, хотя и более элементарное и не столь выдающееся по художественным достоинствам.

Говоря о сказках разных народов со сходными сюжетами, необходимо отметить три основных случая. Во-первых, сказки формируются в среде какого-либо народа, а потом перемещаются в другие страны, впитывают воздействие местной фольклорной традиции (например, традиционные зачины, мотивы, манеру обрисовки сказочного образа и т. д.), приспосабливаются к местным обычаям, впитывают местный колорит. Во-вторых, есть сходные сказки, которые возникают независимо друг от друга в разных странах в силу общности быта, психологии, условий и законов социально-исторического развития народов. Эти сказки имеют черты сходства, но они не заимствованы, заимствованы лишь эпизоды и подробности. При этом следует иметь в виду, что, несомненно, прав выдающийся русский ученый академик А. Н. Ве-селовский (1838—1906), который считал, что сходством условий можно объяснить лишь сходство элементарных смысловых единиц содержания, но никак не сложных своеобразных построений, которые образуют сюжеты волшебных сказок. И наконец, в-третьих, сказки могут передаваться и через книгу, в пользу чего свидетельствуют факты, о которых говорилось выше, а именно то, что случилось с баснями Лафонтена на Мадагаскаре и во Вьетнаме.

Сказка ярче и показательнее, чем другие жанры устного народного поэтического творчества, одновременно демонстрирует национальное своеобразие фольклора и его единство во всемирном масштабе, открывает общие черты, присущие человеку и человечеству, в основе исторического развития которого лежат общие законы.

Сказка — поэтический вымысел, и ее герои часто живут и действуют в некоем особом «сказочном» времени, а то и в особом «сказочном» пространстве («тридевятом государстве»). Хотя «сказочное» время очень похоже на то, в котором живет сказочник, но все-таки оно особое, сказочное. Поэтому сказка нередко начинается с традиционных зачинов типа: «Во времена давние-стародавние…», «Давно это было…» и т. п., которые имеют очень важное значение для создания «сказочной» атмосферы. Чтобы указать на давность, на удаленность «сказочного» времени, сказочник прибегает к усложненным зачинам: «Это было в те далекие времена, когда тигр умел курить, а животные — говорить человеческим голосом». Зачины готовят нас к восприятию сказки и переносят в сказочный мир.

Сказки, как и другие произведения фольклора, передаются из уст в уста: нынешний слушатель, который сейчас напряженно внимает сказителю, завтра расскажет, быть может, это же, но в своем собственном толковании, в своем варианте. В Монголии мне довелось слышать сказание «Пламя в груди», которое рассказывал старый сказитель Чойнхор в присутствии другого, более молодого сказителя. Вскоре молодой сказитель, который впервые познакомился тогда с произведением, уже рассказывал сказание, а потом оно с его слов было записано монгольскими учеными.

Наиболее устойчивым при этих передачах остается сюжет сказки, обрисовка основных героев.

Национальные черты сказки определяются в немалой мере фольклорными традициями народа, присущим ему особым поэтическим взглядом. В русских сказках, как и в сказках ряда европейских народов, дракон (Змей Горыныч), например, предстает как злое безобразное чудовище, которое приносит горе, похищает людей и т. п., а у народов Дальнего Востока и Вьетнама он положительный персонаж и имеет величавый облик, внушающий всяческое почтение. Дело в том, что у народов Восточной Азии в основе этого образа, который стал впоследствии символом государя, верховного правителя, лежит божество, которое ведало дождем. Дождь же всегда был первейшей заботой земледельцев, земледельческих народов, благом для их полей, страдающих от засухи.

В сказках нашел отражение животный и растительный мир той страны, где эти сказки появились. Мы не удивляемся, встречая в сказках народов тропических стран таких персонажей, как тигр, обезьяна, крокодил, слон и прочие экзотические животные, а в сказках северных народов — зверей, которые обитают в умеренной или холодной климатической зоне. Впрочем, может случиться, что в сказке из Монголии, страны, в которой львы никогда не водились, читатель встретит именно этот персонаж. В таких случаях мы имеем дело с результатом контакта культур: в монгольскую сказку лев пришел из Индии и, вероятно, через книги.

В сказках мы найдем предметы национального быта, одежды, обнаружим обычаи народа и, самое главное, черты национальной психологии, национальные сословно-психологические типажи в сказочном варианте. Сказки Мадагаскара, например, не знают героических образов в силу того, что малагасийцы, островной народ, почти не воевали в своей истории и лишены воинственности. В сказках разных народов действуют короли и цари, вожди племен и визири (министры), янбаны (помещики) и хакимы (правители и судьи), представители образованного сословия времен средневековья и служители разных религий: попы, католические ксёндзы, муллы, шейхи, индийские брахманы и буддийские монахи. Впрочем, мы всегда должны помнить, что эти образы сказочные, и добрый, справедливый царь из сказки — сказочная идеализация, а не прямое отражение того, что существовало в действительности.

Впрочем, и животные — герои сказок — напоминают и своей речью, и поведением людей той страны, где бытуют эти сказки. Иначе и быть не может, так как сказка всегда была отражением народной жизни в ее динамике, своеобразным зеркалом народного сознания.

Принято выделять сказки о животных, волшебные и бытовые сказки.

Сказки о животных возникли в глубокой древности, и сначала они были связаны с хозяйственными заботами первобытного человека — рыболова и охотника, вся жизнь и судьба которого зависела от его охотничьей удачи. Герои в этих сказках — животные, а в самих сказках сохранились следы первобытных представлений, в частности тотемизма, который основывался на вере в родственные связи человека и животных. Первобытный человек одухотворял все окружающее, наделял своими способностями и свойствами, «очеловечивал» зверей. И они в сказках разговаривают друг с другом, понимают людскую речь.

Они представлялись первобытному сознанию перевоплотившимися духами, божествами.

Например, в сказке народности ма, живущей в Юго-Восточной Азии, «Влюбчивый павлин» главный герой — птица в ярком оперении — собственно, и есть такое перевоплотившееся божество. Правда, человек — охотник оказывается куда, сообразительнее божества — павлина, в конце концов попадающего в расставленную ему западню. Подобные сказки встречаются у народов, которые живут в глухих лесных уголках и жизнь которых связана с охотничьим промыслом, с дикой природой.

Сохранилось немало легендарных сказок, объясняющих, конечно, по-сказочному — ссорами и дружбой зверей, различными случайностями и приключениями,— почему у животных нет тех или иных частей тела, почему, к примеру, у их хвоста, носа такая форма, почему они так окрашены и т. п. В качестве примера можно назвать индонезийскую сказку «Почему у медведя короткий хвост», филиппинскую сказку «Цапля и буйвол», африканскую «Почему у свиньи рыло вытянутое» и др.

Сказки объясняют происхождение тех или иных повадок у зверей. В среде рыбаков и охотников возникают сказки о том, откуда пошли приемы добычи промысловых животных. Конечно, осьминог и крыса никогда в действительности не встречались. Но полинезийцы в сказке «Осьминог и крыса» рассказывают о фантастическом путешествии крысы по океану на голове осьминога, за которое крыса отплатила ему неблагодарностью. С тех пор, говорит сказка, рыбаки делают приманку для осьминога похожей на крысу: осьминог сразу же кидается на нее.

Во многих сказках рассказывается о ссорах и состязаниях между большими и сильными животными и маленькими, слабыми. Сказки эти, как правило, проникнуты стремлением к социальной справедливости: хотя в сказках говорится про животных, почти всегда, однако, подразумеваются люди, потому мы видим, что слабый, то есть социально обездоленный, с помощью ума и ловкости побеждает более сильного и важного зверя. Именно это мы найдем в китайской сказке «О том, как по животным счет годам вести стали», в которой из двенадцати животных самой хитроумной оказалась маленькая мышь, изловчившаяся доказать, что она самая большая даже по сравнению с волом или овцой. Поэтому именно с года мыши начинается двенадцатилетний цикл в странах Дальнего Востока: каждый год цикла носит название животного. Такой календарь очень пришелся по вкусу прорицателям, и они стали предсказывать судьбу, вычисляя по таблицам, например, что ждет юношу в жизни, если он родился в год дракона, а собирается жениться в год обезьяны.

На более высоком этапе развития сказки о животных превращаются в прозрачные иносказания, и, когда, например, в сказке у корейцев или китайцев появляется тигр, никто не усомнится в том, что он важный господин. В представлении многих народов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии тигр не только символизировал силу и могущество. Тигру поклонялись как божеству. Изображения тигров стерегли двери при входе в храмы. Изображениями тигра военачальники украшали свои одежды, вышитые тигры красовались на боевых знаменах.

Но свирепому тигру в сказках этих народов отводится на редкость устойчивая роль глупца, которого обманывает слабое животное, обычно заяц, кролик — персонаж, отличающийся особой догадливостью, ловкостью, сметкой. Такие же качества свойственны кролику в сказках североамериканских индейцев и братцу Кролику афро-американцев США.

У индонезийцев хитроумным зверьком считалась карликовая лань — канчиль, у народов Тропической Африки — мелкий грызун, например тушканчик или мангуст. В сказках народов Европы в дураках обычно остается кровожадный волк. А в Индонезии народной фантазией на эту роль определен крокодил.

Сатирическое начало очень характерно для таких сказок: ведь слушатели, весело потешаясь над незадачливым тигром, по милости зайца попавшим в глубокую яму, над одураченным волком или крокодилом, понимали, что в сказке высмеиваются реальные притеснители и угнетатели — «сильные мира сего». Образы тех или иных животных тем самым обретают характер сословных типов классового общества. Одни животные постоянно выступают как положительные, другие — как отрицательные.

Тут надо заметить еще одну особенность: хотя во многих сказках о животных, как мы сказали, имеются в виду люди, все же рассказывается в них о зверях, с их повадками, свойствами, особенностями. Отсюда и пародирование — забавное звучание этих необычайных историй, их юмор.

Бывают сказки-шутки, в которых человек, как, например, в венгерской сказке «Самый сильный зверь», рассмотрен глазами животных. Звери принимают топор за блестящий хвост, пистолетный выстрел — за необыкновенный плевок и т. д.

Замечено, что у древних земледельческих народов сказок о животных сравнительно мало, а у многих народов Тропической Африки, Австралии и Океании, американских индейцев и эскимосов они чрезвычайно распространены и занимают важнейшее место в фольклоре этих народов.

Сказки о животных особенно привлекательны для ребятишек, в Корее их так и называют — тонхва, то есть детские рассказы.

Под волшебными сказками в обиходе обычно понимают такие устные рассказы, в которых положительному персонажу помогают сверхъестественные силы, волшебные предметы, чудесные помощники. Чудесными помощниками часто выступают кошка, собака, другие животные.

Известный фольклорист В. Я. Пропп (1895—1970) предложил схему анализа волшебной сказки по функциям, то есть по основным моментам развертывания сказочного действия. Таких ключевых функций в волшебных сказках В. Я. Пропп насчитал двадцать четыре. Он вывел формулу волшебной сказки и определил центральный ее тип.

Персонажи волшебной сказки В. Я. Проппом разделены на семь групп в зависимости от их функций в развитии действия. В. Я. Пропп дал им названия, которыми теперь широко пользуются фольклористы как научными терминами: вредитель (то есть тот персонаж, который наносит вред положительному герою, например чудовищная птица, похитившая его невесту), даритель (персонаж, который дарит герою волшебное средство или чудесного помощника), похищенный объект (им может быть человек, например царевна или невеста героя, либо какой-нибудь предмет — волшебный перстень и т. д.), отправитель (персонаж, который отправляет героя в дальний путь на подвиг, чтобы вернуть похищенное или похищенного человека — царевну, невесту), ложный герой (тот, кто хочет незаслуженно воспользоваться плодами подвига настоящего героя) и настоящий герой. Такое деление и определение персонажей в качестве рабочего инструмента может пригодиться и нашему читателю, когда он задумается о сказке.

Воспроизведем, чуть упрощая и опираясь на слова ученого, схему той волшебной сказки, которую В. Я. Пропп считал основной. Сказка начинается с того, что герою причиняется какой-то ущерб: у него (или у его отца, матери) что-то крадут, похищают невесту либо героя (героиню) изгоняют из родных мест, из родной страны. Словом, герою или героине приходится отправляться в дальний путь.

Побудительным моментом, чтобы тронуться в такой путь, может быть также сильное желание чего-то добиться, получить. Это не всегда желание самого героя: например, царю приходит в голову послать его за Жар-птицей. Но выполнить желание должен именно герой. В пути он встречает того, кто дарит ему волшебное средство или чудесного помощника. Или, например, герой спасает собаку, а та становится его чудесным помощником. Благодаря помощнику и волшебным средствам (волшебной палочке, чудодейственному зелью) герой достигает цели.

Он побеждает в поединке с противником, пустив в ход волшебные средства и воспользовавшись помощью чудесных помощников. После этого герой возвращается домой. Но его ждут новые осложнения (к примеру, его сбрасывают в пропасть). Все же герой благополучно выбирается и оттуда. Его могут подвергнуть испытаниям, задать трудные задачи и загадки, с которыми он справляется. Сказку венчает счастливый конец: герой воцаряется на троне.

В разных сказках функции представлены с различной полнотой, возможны повторения, а чаще бывают троения некоторых функций, варьирования.

Возьмем русскую сказку «Жар-птица и Василиса-царевна» (она хорошо известна по знаменитой стихотворной сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок»), словацкую сказку «Золотая подкова, золотое перо, золотой волос» или вьетнамскую сказку «Тхать Сань» из данного сборника, и мы убедимся, что они все прекрасно подходят под эту схему.

При анализе некоторых других сказок сборника, например «Золотой туфельки», мы обнаружим не семь видов персонажей, выделяемых по функциям, а пять. Там присутствуют вредитель, даритель, помощник, ложная героиня и настоящая героиня.

Центральным в волшебной сказке является образ положительного героя или героини, весь интерес повествования сосредоточен на его судьбе. Он воплощает в себе народный идеал красоты, нравственной силы, доброты, народные представления о справедливости. Таков, например, смелый юноша Малёк из датской сказки, который отважно вступает в борьбу с троллем — горным духом.

Впрочем, часто у героев волшебной сказки мы замечаем черты пассивности. Такими эти персонажи делает активность сверхъестественных сил, чудесных помощников, волшебных предметов: ведь героям и героиням и особого труда не нужно, чтобы добиться исполнения своих желаний. Достаточно было бедному юноше, герою итальянской сказки «Волшебное кольцо», проявить участие и доброту к старушке, как он стал обладателем волшебного кольца, с помощью которого он женится на богатой красавице. Однако жена проявляет коварство, похищает кольцо и доставляет мужу немало горя.

Вернув себе в конце концов утраченное кольцо, юноша приходит к знаменательному выводу, что прибегать к помощи волшебных сил надо не часто, потому что «не годится человеку без труда получать все, чего он ни пожелает».

Ученые считают, что волшебная сказка зародилась при разложении первобытнообщинного строя и переходе к классовому обществу. Предполагают, что именно тогда появились сказки о невинно гонимом младшем брате, бедной падчерице, несчастной сиротке. Конфликт в таких сказках изображается как семейный: ссорятся между собой братья или мачеха и падчерица. Однако по существу в них отражаются широкие общественные и классовые отношения — старший брат в сказках обычно богат, а младший беден, трудолюбивая и добрая падчерица терпеливо сносит издевательства мачехи и ее дочери.

Таким образом, сказочная семья — это схематическое, обобщенное изображение общества, в котором уже прочно укоренилось социальное неравенство, а сказочный конфликт первоначально был отражением тех столкновений и коллизий, которые возникли при разложении родового строя. В прежнем своем виде род перестал существовать, появлялись малые семьи, появлялись угнетенные и угнетатели. И все распри, которые разыгрывались среди членов рода в драматический момент его упадка, получили отображение в виде коллизий в малой сказочной семье.

А героем волшебной сказки становится тот, кто больше всего пострадал от того, что родовые отношения взаимопомощи сменились отчуждением, ведь род распался на отдельные семьи. Это были младшие члены рода. Они лишились общественной поддержки и помощи, которая им была крайне необходима.

Отсюда и берет свое начало демократическая идеализация обездоленного человека в волшебных сказках. Сказочник именно ему отдает все свои симпатии, именно он становится воплощением в сказочном фольклоре угнетенного, притесняемого в классовом обществе человека, и, конечно, он становится обладателем самых лучших моральных качеств, нравственной и физической красоты.

Демократическая, народная идеализация угнетенного и обездоленного во многом объясняет то, почему излюбленным героем волшебной сказки становится, по выражению фольклориста Е. М. Мелетинского, герой, не подающий надежд. Сначала в повествовании такой герой или героиня предстает в виде, внешне весьма непривлекательном,— Золушка, замарашка. Но именно она станет красавицей и царицей.

Кстати, народное представление, которое мы находим в сказках о королевской, шахской, императорской, царской жизни как о верхе возможного на земле счастья,— тоже идеализация. Она основывается и на недостаточном знании у простого люда темных коридоров власти, дворцовых интриг и отравленной атмосферы придворной жизни, и на патриархальной идеализации правителя, которому приписывались положительные «государевы» свойства — справедливость, впрочем понимаемая своеобразно, непоколебимая вера в то, что его воля и желание есть благо для народа и страны.

Определяя сказку как жанр, известный фольклорист В. П. Аникин особо подчеркнул, что она складывалась на протяжении веков в связи со всем укладом народной жизни, в чем мы с вами уже убедились; вместе с тем сказка, особенно на ранних этапах развития, связана с мифологией.

В мифы люди верят, а в сказке, во всяком случае уже на более поздней стадии ее эволюции, видят вымысел. Фантастика волшебной сказки ведет свое происхождение от мифов и некоторых представлений первобытного общества. Здесь и одухотворение природы: звери, деревья, травы умеют говорить, думают и даже проявляют смекалку и мудрость. Здесь и тотемизм, древние запреты — табу: отсюда советы персонажам не делать того-то и того-то, иначе произойдет непоправимое. Здесь и различные обычаи и поверья. И конечно, в переработанном виде — вера в магию, волшебство, в том числе в магию слова, в заклинание; достаточно произнести нужное слово — и свершится чудо.

Несомненно, что наиболее древние образы и мотивы волшебной сказки в переосмысленном виде унаследованы от фольклора доклассового общества. Но сказка многослойна, она существовала сотни и тысячи лет, в ней сплелось и очень древнее, и относительно позднее. Благодаря искусству сказочника-мастера все это образовало единое, цельное произведение. А отдельные слои, которые его образуют, обнаруживаются лишь при анализе ученого-фольклориста. Возможно, такой подход к сказке будет интересен и тебе, читатель.

А. М. Горький справедливо говорил, что многие образы сказочной фантастики, ковер-самолет например, вырастали из мечты человека-труженика. Такие образы предвосхищали технический прогресс, удивительные изобретения, творения человеческого ума и рук. Эти чудеса — самолет, телевизор (магический кристалл)— стали для нас сегодня обычными. Но для наших пращуров они были недосягаемой мечтой и воплотились в сказках, которые будили ум и дерзостное стремление человека познать мир, природу и поставить ее законы на службу человечеству.

Волшебная сказка привлекает читателя чудесным полетом ности запрещал собирать в монастырском саду плоды, предпочитая, чтобы они попросту гнили. Двое ловких крестьян обманули настоятеля, пообещав угостить его кэнгом — мясным блюдом с плодами. И вот таиландский сказочник из этого случая создает яркую бытовую сказку, расцвеченную юмором. Конфликт в ней носит социальный характер, бедняки крестьяне проявляют незаурядную изобретательность, а жадный и глупый настоятель изображен еще и святошей: ведь буддийские монахи принимали обет не прикасаться к мясу!

В бытовых сказках часто с комической стороны изображаются «сильные мира сего». В реальной жизни крестьянин-сказочник видел их разве что издалека, но тяжко ощущал на себе гнет и произвол. А в сказке остроумный сказочник смело высмеивает этих владык, властных над его жизнью и смертью. Во вьетнамской сказке «Два одеяния чиновного правителя» важный чиновник резко обрывает ничтожного, с его точки зрения, портного, осмелившегося спросить, к каким гостям собирается правитель выходить в новом наряде: к вышестоящим или нижестоящим. На что получает от бывалого портного вежливый ответ. Ведь ему это нужно знать лишь для того, чтобы не ошибиться, когда он будет шить. «Если вы намереваетесь в этом платье принимать еще более важных чиновных особ, чем вы,— говорит правителю умный портной,— то надо его укоротить спереди. Если же будете выходить в нем к простолюдинам, то укорачивать следует сзади». Чиновный господин подумал и закивал головой, приказывая сшить два разных платья… Здесь в маленькой сценке удивительно четко обнажена сущность важных чиновных правителей — их надменность, глупость и лицемерие, привычка низко склоняться перед еще более высокими чинами и пыжиться перед простыми людьми.

В бытовых сказках встречается фигура, которую Горький»назвал «ироническим удачником» и классическим образцом которого можно считать Иванушку-дурачка. Он недалек, глуп, но ему повсюду, к великому изумлению слушателей, сопутствует удача. Такой персонаж веселит и забавляет, но не только.

Часто он является свидетельством трезвого, иронического отношения народа к средневековой схоластической учености и магической способности прорицателей и звездочетов знать наперед судьбу, узнавать о местонахождении пропажи и т. д. Во вьетнамском фольклоре таким «ироническим удачником» является высокоученый мясник, а в индийском — глупый брахман, который делает вид, что учен, разбирается в гадательных книгах, а на самом деле трясется от страха каждый раз, когда опять получает задачу обнаружить украденное. Но всякий раз на выручку ему услужливо приходит случай, и слава мудрого звездочета и прорицателя все прочнее закрепляется за глупым брахманом. И индийский крестьянин или ремесленник, который знал или сам рассказывал эту сказку, иронически посматривал на степенных ученых брахманов, иной раз появлявшихся на улице из дворцов правителей.

Бытовая сказка часто рассказывает о хитроумных загадках или умных ответах, причем седобородого старца остроумием побивает умный мальчик.

В бытовой сказке заметно новое отношение к сказочному вымыслу. В некоторых таких сказках, по существу, пародируются волшебные сказки. Например, предметы, которые с неизменной изобретательностью афишируются героем бытовой сказки как волшебные, оказываются на деле самыми обыкновенными. Зато с их помощью герой обманывает своих недругов, и эти предметы, как по волшебству, приносят ему богатство. Одновременно герой посрамляет своих врагов — богатеев, помещиков, феодальных властителей.

В данный сборник включены анекдоты о шильдбюргерах (жителях города Шильды) — замечательные творения немецкого народного юмора и немецкой народной литературы, теснейшим образом связанной с устной традицией. В 1598 году в Германии вышла книга под весьма длинным и витиеватым, в духе того времени, названием «Шильдбюргеры, удивительные, причудливые, неслыханные и доселе не описанные похождения и деяния жителей Шильды из Миснопотамии, что позади Утопии» (в нашем издании это заглавие несколько изменено и сокращено).

Скажем сразу, что городок Шильда, его жители, так же как и страна Миснопотамия, существовали лишь в фантазиях веселых и весьма ироничных сказочников. Но зато многочисленные князья, каждый в своем — нередко карликовом — княжестве, жили в реальной Германии той эпохи. Они только и норовили воспользоваться содержимым кошельков, умом и трудом крестьян и ремесленников и безжалостно гнали за порог тех, кто им стал не нужен. Мудрые жители Шильды решили избежать подобной участи: ведь по причине их мудрости и ясного ума князья отрывали шильдбюргеров от домашних очагов и держали при себе в качестве советчиков. И стали они спасаться глупостью и шутовством, чтобы их оставили в покое, дали возможность жить вольно, как им хочется.

Старый мудрый горожанин намеками и недоговорками разъясняет согражданам, что затеянное ими шутовство — дело нешуточное и опасное. По существу, это скрытая оппозиция и неповиновение: «Разыгрывать из себя шута или дурака — это немалое искусство. Бывает, возьмется за такое дело человек бестолковый, и вместо смеха получаются одни слезы. А то и хуже того: надумает иной разыграть глупца, а сам и взаправду в такого превратится».

Итак, мудрецы, чтобы сохранить свою независимость, рядятся в шутовской колпак. Здесь ощущается, конечно, влияние характерных для Европы карнавалов с переодеваниями: ведь все участники карнавального шествия — ряженые. Они без стеснения дурачатся, веселятся, шутят. Все пользуются свободой общения, и все равны, вне зависимости от сословной принадлежности.

Дурачась, шильдбюргеры ставят под сомнение разумность существовавшего тогда уклада. Осмеивая и ниспровергая его, они выступают вольнодумцами — ив этом своеобразное преломление гуманизма (признания человека и его счастья, его блага в качестве высшей ценности бытия) эпохи Возрождения, то есть времени перехода от средневековой культуры к культуре нового времени.

Ведь недаром выдающийся писатель эпохи Возрождения Эразм Роттердамский (1469—1536) прославился своей философской сатирой «Похвала Глупости», в которой он раскрывал противоречия и парадоксы жизни.

Народная книга о шильдбюргерах явно перекликается с сатирой Эразма Роттердамского. Чего стоит только шутовская встреча, которую жители Шильды устроили самому императору: она превратилась в сплошную пародию на торжественность, да еще содержала кое-какие политические намеки. А вручение подарка от горожан (горшка с горчицей, который еще и разваливается на черепки в самый ответственный момент) и вовсе рисковало превратиться в издевательство над его императорским величеством. Впрочем, император обнаруживает завидную терпимость и чувство юмора.

И уже в этом — положительная оценка его императорского величества создателями книги о шильдбюргерах. Уж кто-кто, а они умели ценить людей с чувством юмора. Связано такое отношение к государю, видимо, с наивными упованиями на справедливость императора и с тем, что в тогдашние времена, когда Германия фактически распалась на отдельные княжества, он был символом единства страны, но, по существу, не обладал реальной властью, поэтому, когда городской голова шильдбюргеров, делая вид, что он от волнения все на свете перепутал и, забравшись на кучу навоза, при встрече императора, как бы оговорившись, называет его императором Шильды, то попадает в самую точку.

В своих дурацких колпаках, коими император удостоил их в охранной грамоте, жители Шильды отстаивали право на независимость мысли, право на вольность. И еще — право на полноту человеческой жизни с ее радостями.

Впрочем, как мы знаем, городка Шильды в придуманной стране Миснопотамии, которая к тому же расположена позади Утопии (то есть «нигде»), никогда не существовало. Предусмотрительные сказочники, чтобы никто не вздумал искать городок Шильду на географической карте или сведения о нем в исторических сочинениях, сообщают о его гибели от пожара, в результате которого не осталось ни самого городка, ни каких-либо летописей и родовых книг. Жители Шильды разбрелись по белу свету, и может быть, как полагает лукавый сказочник, они теперь живут среди нас…

Как бы ни были своеобразны шутовские затеи шильдбюргеров, взять, к примеру, строительство треугольной городской ратуши без окон, они сродни другим хитроумным фольклорным героям.

В фольклоре многих народов мира бытует образ смышленого, изобретательного героя, выходца из низов, который оставляет в дураках своих недругов, надутых вельмож и богачей. Наверное, самый знаменитый из этих героев — ходжа Насреддин, который является героем циклов анекдотов у турок и иранцев, народов Средней Азии. Этот демократический герой одинаково свободно чувствует себя и на месте проповедника в мечети, куда он заходит отнюдь не для молитвы аллаху, и на шумном базаре, и во дворце эмира или шаха, и в обычной чайхане.

Образ ходжи Насреддина зародился в фольклоре народов Востока, но его полюбили русские и поляки, украинцы и венгры. На основе цикла анекдотов о ходже Насреддине, а точнее, на основе этого народного образа русский советский писатель Л. В. Соловьев создал известную «Повесть о ходже Насреддине» (часть первая — «Возмутитель спокойствия», часть вторая — «Очарованный принц»), по которой сняты популярные у нас фильмы.

Согласно чеканной горьковской формуле, начало искусства слова коренится в фольклоре. Литература каждого народа, сколь бы развитой она ни была, восходит своими истоками к фольклору. В фольклоре, или народном поэтическом творчестве, мы находим источник народности национальных литератур. Из народного поэтического творчества вышли самые ранние из известных науке памятников мировой литературы: шумеро-аккадский эпос о Гиль-гамеше, датируемый III — началом II тысячелетия до нашей эры, древнегреческий гомеровский эпос — знаменитые «Илиада» и «Одиссея». В этих произведениях мы найдем образы, сюжеты, мотивы, идущие от народной сказки. А в древнеегипетских папирусах ученые обнаружили жанр словесности, который обозначили термином «сказка».

Литература на всех этапах своего развития сохраняет связи с фольклором, но характер таких связей изменчив. Это может быть заимствование сюжета, мотива, влияние фольклора на композицию литературного произведения, структуру художественного образа. Сказочная стихия определяет, например, внутреннюю логику образов и весь строй таких шедевров, как стихотворные сказки Пушкина, гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Конек-горбунок» П. П. Ершова, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого. Этот ряд легко можно продолжить, вспомнив сказки Гофмана, сказки для театра Карло Гоцци и другие.

В средние века значение фольклора для литературы было еще значительнее, потому что их художественные принципы были близки. К примеру, персонажи фольклора и средневековой литературы равно лишены выраженной индивидуализации. Поэтому сказочными образами и сюжетами насыщены сборники средневековых новелл Китая, Кореи, Японии, Монголии и Вьетнама, персидских, индонезийских, лаосских и таиландских поэм, французского «Романа о Лисе», рыцарских романов и многих других произведений. Особого упоминания заслуживает «Кхатхасаритса-гара» — «Океан сказаний» — индийского поэта XI века Сомо-девы; в «Океане сказаний» ученые насчитали свыше трехсот вставных историй, в которых сказка переплетается то с мифом, то с анекдотом, то с новеллой.

Сказки и поныне обладают огромным обаянием для всех нас, детей и взрослых, и поныне мы их читаем, слушаем по радио. Мы охотно смотрим фильмы, в том числе и веселые мультипликации, снятые по мотивам и сюжетам сказок, слушаем оперы «Руслан и Людмила», «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», наслаждаемся «Лебединым озером», «Спящей красавицей», «Щелкунчиком» и другими сказочными балетными спектаклями. Репертуары детских драматических театров насыщены спектаклями-сказками, и читатель без труда назовет их сам.

С огромным успехом во всем мире идут сейчас пьесы, созданные по мотивам сказок. Сказочные герои появляются в индонезийском театре теней, и даланг (то есть ведущий актер) рассказывает об их подвигах и приключениях. А во Вьетнаме герои сказки плавают и ныряют в воде во время спектаклей традиционного театра кукол на воде.

Большие живописцы тоже не обошли сказочных героев. Вспомним Васнецова или Чюрлениса, творчество которых пронизывает образность сказки. Я не говорю уже об иллюстраторах книг, которые, рисуя сказочных персонажей, волшебные предметы и сказочные царства, подарили нам целый удивительный мир зримых образов, помогающих нашему воображению, воспитывающих наш художественный вкус.

Сказочные персонажи запечатлены в камне, мраморе, деревянных барельефах. В некоторых странах Востока есть даже храмы в память персонажей сказки, в их честь устраиваются празднества.

В наши дни развивается литературная сказка, тесно связанная с фольклорной, многое у нее заимствующая. Появились писатели-сказочники на всех континентах. Это не только датчанин Ханс Кристиан Андерсен или шведка Астрид Линдгрен, но и вьетнамец То Хоай, японец Миядзава Кэндзи и многие другие. Пока существует человечество, оно нуждается в мечте, а следовательно, ему не обойтись без сказки, которая вдохновляет, подает надежду, забавляет и утешает.

Вот и конец, а кто слушал — молодец!

февраля 08, 2012

Самая длинная сказка в мире

«Тысяча и одна ночь»

Собрание рассказов «Тысяча и одна ночь» («Arabian Nights»), которые связаны одной общей историей, можно с достаточной долей уверенности назвать самой длинной сказкой в мире. Точное время происхождения этого произведения неизвестно, так как и неизвестен и его автор. Большинство исследователей приходят к выводу, что свой современный облик «Тысяча и одна ночь» приобрела в Персии, хотя многие места в ней говорят о египетских, арабских и индийских корнях.

Содержание

Рассказы повествуют о царе Шахземане (Шахрияр), который был до глубины души оскорблен изменой своей жены. Его гнев не имеет пределов, и он приказывает казнить неверную супругу. Позже он выясняет, что жена брата царя тоже не отличается целомудрием. Вокруг Шахземана оказываются одни коварные распутницы. Царь решает, что женщина — это всегда ложь и измена и он отныне не будет верить ни одной из них, а каждая его новая жена, после первой же ночи будет казнена.

Восточные притчи

Так продолжается до тех пор, пока женой Шахземана не становится прекрасная и умная дочь визиря Шахерезада. Каждую ночь она начинает рассказывать захватывающую сказку, останавливаясь на самом интересном месте. Любопытство царя с каждой ночью растет. Он с нетерпением ждет следующей, чтобы услышать продолжение истории. И так в течение тысячи и одной ночи (кстати, сейчас этот гениальный прием мудрой Шахерезады, когда действие прерывается на самом интересном месте, часто используется писателями, драматургами, создателями фильмов и постановщиками сериалов). За это время потрясенный царь вновь обрел веру в существование честности, преданности, порядочности и целомудрия у женщин.

Любые из историй красавицы Шахерезады являются удивительными, фантастическими, неповторимыми и поучительными. Это и восточные притчи, и витиеватые придворные заговоры, и городские новеллы, и путешествия в дальние страны, и героические сражения, и любовные приключения. В них представлена жизненная мудрость и смекалка многих народов из разных стран. Каждая сказка Шахерезады представляет собой отдельное самостоятельное произведение. «Тысяча и одна ночь» — уникальный памятник культуры и наследия, дошедший до наших времен, в котором соединены тысячи судеб героев самых разных стран и времен Востока.

Ольга Кейв, Samogo.Net

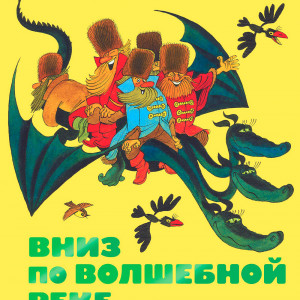

Большие длинные сказки

39 сказок

Большие длинные сказки — сказки, которые адресованы детям среднего, старшего возраста и взрослым. В них интересные персонажи и колоритные злодеи сражаются за свои интересы, девушки ожидают прекрасных героев или принцев. Поучительные истории о добре и зле, справедливости и неправде заинтересуют юного читателя. Большие длинные сказки стоит читать вместе с детьми. Это сближает взрослых и детей, учит доверию в семье. Такие сказки помогают детям искать ответы на важные вопросы, запоминать последовательность событий и делать первые самостоятельные выводы.

-

Маленький принц — Антуан Де Сент-Экзюпери

Маленький принц — известнейшее творение Антуана де Сент-Экзюпери увидело свет в 1943 году. Оно вышло с рисунками самого писателя. Авторский роман-притча о необычайной встрече лётчика в Сахаре с Маленьким принцем, который…

623.2K

9951

2147

1 ч. 20 мин.

-

Домовёнок Кузя

Домовёнок Кузя — произведение Т. Александровой, которое обычно знакомо детям по мультфильмам о главном герое. Однако книга интереснее экранизации и стоит того, чтобы прочесть увлекательные истории о Наташе и домовёнке Кузе…

388.8K

9820

2424

2 ч. 30 мин.

-

Винни-Пух и все-все-все