Опера «Евгений Онегин» — история создания

Роман об отверженных чувствах, тщеславии, жажде получить всё и сразу и, в конечном итоге, о вечном одиночестве Евгения Онегина. Этот роман можно трактовать по-разному и каждый будет прав по-своему.

Знаменитый композитор П.И. Чайковский воплотил многовековой роман на сцене оперы.

Но мало кто знает, как именно зарождалось великое оперное произведение «Евгений Онегин». Долгое время Пётр Ильич искал драму для своей постановки. Озарение пришло к нему весной 1877 года, тогда оперная певица Елизавета Лавровская подала идею, чтобы в основе сюжета был роман «Евгений Онегин».

Композитор посчитал эту идею неуместной и отказался от нее, но позже изменил свое мнение.

«Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина», — писал Чайковский.

Обратите внимание

Роман «Евгений Онегин» стал его фаворитом, носил с собой всегда и везде.Интересным фактом можно считать то, что композитор сам практически стал участником «Онегина».

Той же самой весной, когда он загорелся мыслью об опере, ему пришло письмо от АнтониныМилюковой, девушка, как и Татьяна рассказала о своих чувствах и в точности, как главная героиня романа, получила вежливый отказ от Чайковского.

Однако, не опустив руки, позже она вновь пишет ему письмо, на этот раз Пётр Ильич захотел увидеть воздыхательницу. Как ни странно, всё пошло не по сценарию романа и вскоре они поженились. Их брак продержался три недели, Чайковский не выдержал быть с Милюковой и сбежал.

На написание оперы потребовался год (с 1877 г. по 1878 г.), в сотрудничестве с композитором Константином Шиловским, который помогал писать либретто. Все понимали, насколько будет сложно представить оперу публике, отсутствовали типовые для оперы конфликты и сюжетные повороты.

Но все противоречия, что стояли на пути, не помешали создать великую оперу русскому композитору. С момента задумки написания оперы до того вида, что мы можем увидеть сейчас, прошло не мало изменений. Согласно Пушкину, вызов на дуэль был тайным действием, а в опере это разворачивается на балу на глазах у всех.

Татьяна Чайковского отличается от оригинальной тем, что ещё до отдачи письма сожалеет о своём поступке.

Оперу «Евгений Онегин» называют символом Музыкального театра имение К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, она является первым оперным спектаклем под руководством Станиславского. Изначально Чайковский задумывал камерное исполнение оперы, но позже появилась новая редакция.

Станиславский приложил усилия и воссоздал первоначальную версию оперы.

Премьера оперы Чайковского состоялась в Москве в Малом театре( 1879 г.). первая зарубежная постановка в Праге (1888 г.). Рецензии на постановку были самые различные.

Хвалили, ругали, восхищались, но русский зритель, по мнению композитора – самый верный критик. Зритель достойно и с душой оценил оперу «Евгений Онегин». В 1892 году «Евгений Онегин» был поставлен на сцене Гамбургского оперного театра под руководством Густава Малера .

Чайковский, слыша постановку, высоко оценил дирижёрские навыки Малера.

Советуем вдохновиться русской классикой и сходить на одну из постановок, также есть замечательный фильм «Евгений Онегин».

Виктория Лыжова

Источник: http://www.dailyculture.ru/stati/muzyka/opera-evgeniy-onegin-istoriya-sozdaniya/

История оперы, краткое содержание — опера «Евгений Онегин»

Им были написаны такие всемирно известные его шедевры, как балет «Лебединое озеро», Первый фортепианный концерт, фортепианный цикл «Времена года» и многое, многое другое.

О том, как среди других, в поиске сюжета для оперы Чайковский вдруг неожиданно для себя и других, выбрал столь любимый в России роман в стихах А.С.

Пушкина «Евгений Онегин», он рассказал сам, во всех подробностях в письме к брату М.И.Чайковскому 18 мая 1877 года: «На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для оперы.

Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине», задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к обеду решился.

Важно

Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Ты не поверишь как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине».

Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки.»

Драматические инсценировки гениального романа А.С.Пушкина на русской сцене были и до Чайковского. Одна из них была предпринята в Москве в 1846 году с музыкой выдающегося русского композитора А.С.Верстовского. Другая инсценировка романа Пушкина довольно долго шла на Петербургской сцене с музыкой знаменитого А.Ф.

Львова, известного как автора российского национального гимна «Боже, царя храни!». Чайковский, по всей вероятности, мог знать либо обе постановки, либо, скорее всего, петербургскую. Любопытно, что обе инсценировки были сделаны известным литератором Г.В.Кугушевым и содержали лишь избранные сцены из романа: 1. Письмо. 2. Проповедь и дуэль. 3. Встреча.

Сценарий своей новой оперы «Евгений Онегин» Чайковский сообщил своему брату М.И.Чайковскому в том же письме, в котором он рассказал об истории возникновения замысла этой оперы. Строение сценария напоминает драматическую инсценировку романа Пушкина, но с некоторыми дополнениями. В нем три действия.

В последнем предполагалась картина, рисующая бал в Москве (таким образом, в опере должно было быть три бала!), на котором Татьяна знакомится со своим будущим мужем, Генералом, рассказывая ему свою историю и соглашаясь выйти за него замуж.

В конечном итоге, Чайковский опустил сцену московского бала, тем самым еще больше приблизившись к своим предшественникам, инсценировавшим «Евгения Онегина» в драматическом театре. Очень возможно, что подзаголовок, который Чайковский даст своей опере — «Лирические сцены» — пришел к нему именно от драматического спектакля на этот же сюжет.

Тем более, что в разработке сценария принимал участие друг Чайковского К.С.Шиловский, который был и музыкантом, и художником, и актером. Причем он сотрудничал с Малым театром в Москве, на сцене которого шла инсценировка с музыкой Верстовского. Чайковский приступил к сочинению оперы немедленно.

Освободившись от занятий в Московской консерватории, в которой он преподавал, он уехал в усадьбу К.С.Шиловского Глебово. Поселился там в отдельном флигеле и работал с огромным наслаждением: » я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку потому, что меня тянет. Опера продвигается быстро»,- писал он брату.

Живя в Глебово и работая над «Евгением Онегиным», Чайковский сообщил своим родным, что намерен жениться. Сообщил он и имя своей избранницы: «Женюсь я на девице Антонине Ивановне Милюковой.

Она бедная, но хорошая и честная девушка, очень меня любящая», — писал композитор своему отцу в июне 1877 года из Глебово.

Факт обращения к сюжету «Онегина» принято связывать и с личными обстоятельствами Чайковского, когда, почти как в романе Пушкина, он получил письмо от девушки с признанием в любви. После непродолжительного общения, он решает на ней жениться.

Совет

Что было в этой истории первично: обращение к Пушкину и затем решение жениться, как бы стремясь не повторить онегинской ошибки, или собственный роман с А.И.Милюковой, который натолкнул на сюжет из Пушкина? Так или иначе, но личная судьба композитора развивалась на фоне сочинения оперы «Евгений Онегин».

Эскизы оперы были завершены осенью 1877 года. За это время Чайковский пережил большие потрясения в личной жизни, скорая женитьба невероятно быстро завершилась разрывом с женой. Чайковский оставил службу в консерватории, покинул Москву, Россию и в Европе окончил эскизы и инструментовал свою новую оперу.

Оперы, которые предшествовали «Онегину», Чайковский отдавал для исполнения в Императорские театры Москвы и Петербурга. Он стремился попасть на эти сцены, очень горевал, когда постановки задерживались или откладывались.

И вдруг он переменил свои прежние взгляды и обратился с просьбой к директору Московской консерватории Н.Г.Рубинштейну: «Постановка же ее именно в Консерватории есть моя лучшая мечта. Она рассчитана на скромные средства и небольшую сцену». А несколько позже он писал своему другу К.К.

Альбрехту, который был хормейстером в первой постановке Онегина: «Я никогда не отдам этой оперы в Дирекцию театров прежде, чем она не пойдет в консерватории. Я ее писал для консерватории, потому что мне нужна здесь небольшая сцена».

Далее композитор перечислил, что необходимо ему для постановки «Онегина», добавив при этом, что если опера не будет поставлена в Консерватории, то она не будет поставлена нигде: «Я готов ждать сколько угодно».

Осенью вышел из печати клавир оперы, в котором был напечатан авторский подзаголовок оперы: «Лирические сцены». Чуть позже в ученическом концерте были исполнены отрывки из оперы, на которые рецензент отреагировал так: «Никогда еще композитор не был в такой мере самим собою как в этих лирических сценах г.Чайковский — несравненный элегический поэт в звуках».

В начале 1879 года началась подготовка к премьере оперы силами учеников и педагогов консерватории на сцене Малого театра в Москве. Поскольку это была сцена небольшая, на ней шли драматические спектакли, то и состав исполнителей, хора, оркестра мог быть только небольшим.

Для примера, можно привести случай, когда пятью годами раньше ставилась сказка А.Н.Островского «Снегурочка» с музыкой Чайковского, но в ней был большой оркестр, хор, и тогда этот драматический спектакль с большим количеством исполнителей, хором и оркестром шел на сцене Большого театра. На сцене Малого театра хор и оркестр не могли быть большими.

Обратите внимание

Итак, в марте 1879 года состоялась премьера «Евгения Онегина» на сцене Малого театра в Москве в исполнении учащихся Московской консерватории.

Согласно списку исполнителей, объявленных в программе и отчета о премьере в спектакле участвовали: хор из 28 учениц и 20 учеников, оркестра из 32 человек (в их число входили четыре профессора консерватории и два музыканта из оркестра Большого театра). Дирижировал Н.Г.Рубинштейн. Режиссером был актер Малого театра И.В.Самарин.

Исполнялся в этой постановке первоначальный финал оперы, в котором появлялся муж Татьяны и указывал Онегину на дверь.

Пресса на спектакль была разная. Преимущественно, опера не была оценена по достоинству.

Судьба «Евгения Онегина» сложилась так, что еще при жизни автора эта опера постепенно, от постановки к постановке превратилась в спектакль большой сцены, изменился и ее финал, который взял за основу развитие сюжета у Пушкина.

И сам композитор для постановок на сцене Императорской оперы внес множество изменений, введя новые сцены, изменив темпы, что уже делало невозможным камерное ее исполнение. Однако в XX веке великим реформатором сцены К.С.Станиславским была сделана попытка воссоздать облик камерного «Онегина», лирических сцен.

Так или иначе, но в наши дни продолжают жить и имеют равное право на существование две исполнительских версии оперы «Евгений Онегин». Каждая из них имеет свои достоинства и права на исполнительскую жизнь. «Евгений Онегин» до конца жизни Чайковского оставался одним из любимейших его сочинений. Он был счастлив, видя успех своего детища не только на сценах оперных театров России, но и Европы. Объяснялось это теми чувствами, которые он вложил в эту оперу: «Я написал эту оперу потому, что в один прекрасный день мне с невыразимою силою захотелось положить на музыку все, что в «Онегине» просится на музыку. Я это и сделал как мог».

П. Е. Вайдман

Краткое содержание

Опера состоит из семи картин. Действие происходит в деревне и в Петербурге в 20-х годах XIX столетия.

Картина первая. Летний вечер, сад в усадьбе Лариных. Татьяна и Ольга поют романс. Их мать — Ларина и няня Филиппьевна вспоминают о временах своей молодости. Появляются крестьяне.

Их песни занимают девушек — задумчивую, мечтательную Татьяну и беззаботную, шаловливую Ольгу. Приезжает жених Ольги — помещик-сосед Владимир Ленский в сопровождении Онегина, недавно прибывшего из Петербурга молодого дворянина.

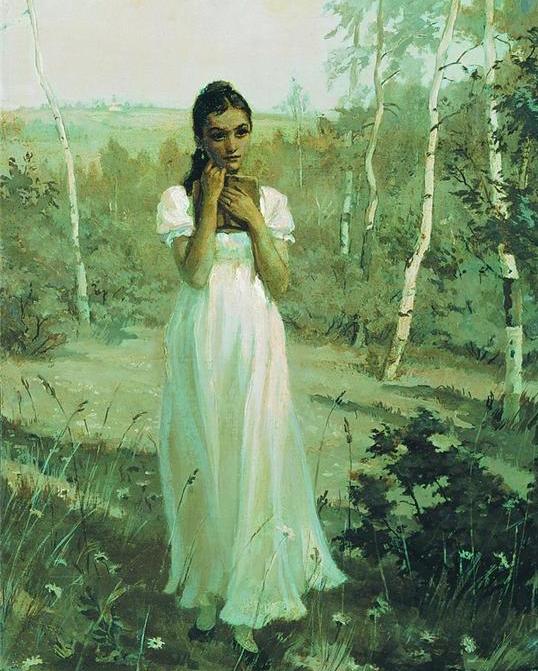

Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным.

Картина вторая. Комната Татьяны, поздний вечер. Девушка во власти тревожных дум. Она не может уснуть и просит няню рассказать о своей молодости. Татьяна едва слушает: её мысли поглощены Онегиным. Охваченная новым неведомым ей чувством, она пишет Онегину письмо, признаваясь в любви. В нем она видит своего избранника… Светает. Няня по просьбе Татьяны посылает внука с письмом к Онегину.

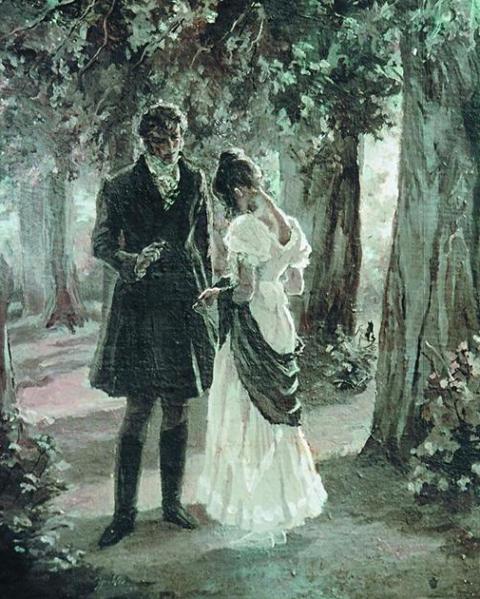

Картина третья. В саду Лариных девушки с песнями собирают ягоды. В смятении вбегает Татьяна: приехал Онегин, сейчас он будет здесь. Что он ответит на её письмо? Онегин учтив и сдержан. Он тронут искренностью Татьяны, но ответить на её любовь не может. Потрясенная девушка с горечью выслушивает нравоучения.

Картина четвертая. Бал в доме Лариных. На именины Татьяны съехалось множество гостей. Гости танцуют, играют в карты и в зале очень душно. Провинциальный бал с пересудами и сплетнями наводят на Онегина жестокую скуку.

Важно

Чтобы отомстить Ленскому, который привез его сюда, он начинает ухаживать за Ольгой. Ленский возмущен поведением друга и легкомыслием невесты. Он вызывает Онегина на дуэль. Гости и хозяева безуспешно пытаются примирить друзей.

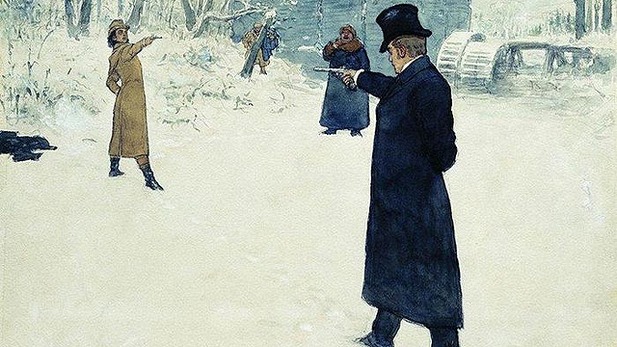

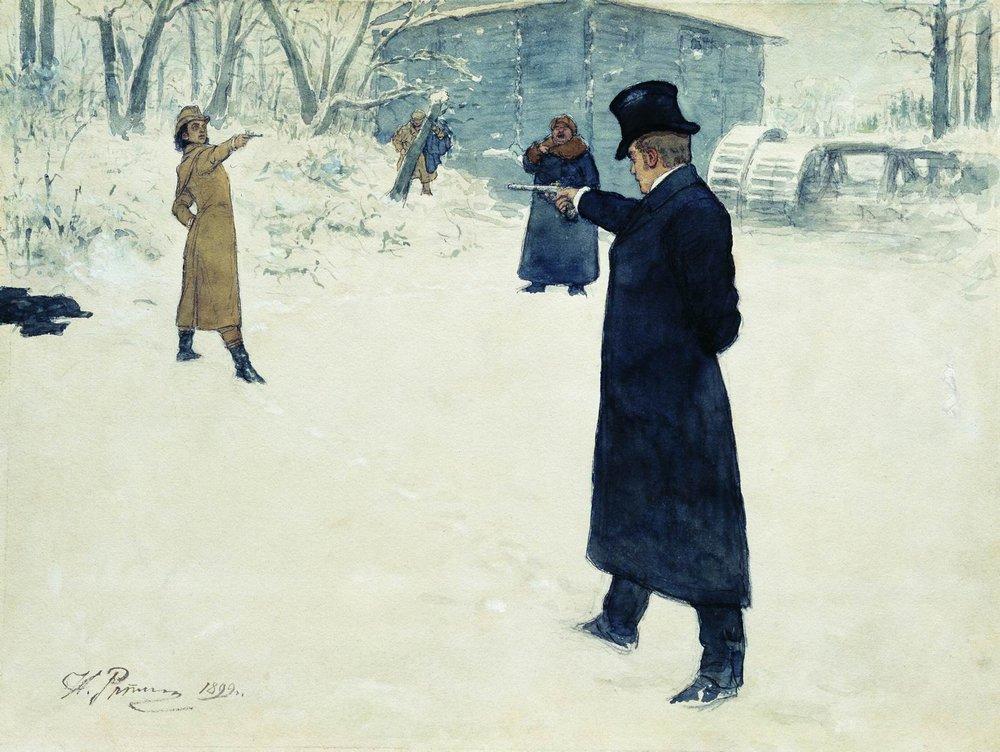

Картина пятая. Раннее зимнее утро. Ленский и его секундант Зарецкий ожидают Онегина у места дуэли. Мысли молодого поэта обращены к Ольге и собственной судьбе. Появляется запоздавший Онегин. Противники колеблются, вспоминают былую дружбу. Но все пути к отступлению отрезаны. Дуэлянты становятся к барьеру. Раздается выстрел, и Ленский падает, сраженный насмерть.

Картина шестая. В богатом особняке собралась петербургская знать. Среди гостей Онегин, недавно возвратившийся из странствий. Ни путешествия, ни светские удовольствия не могут рассеять его тоски.

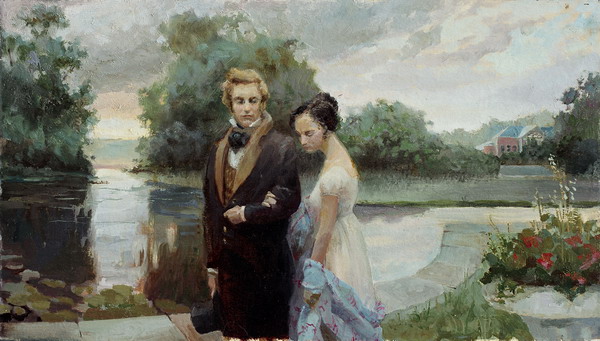

Появляются князь Гремин с супругой, в которой Онегин с удивлением узнает Татьяну. Князь Гремин говорит, что жена составила счастье его жизни.

Охваченный внезапной любовью к Татьяне, Онегин решает добиться свидания.

Картина седьмая. У себя в гостиной Татьяна в волнении читает письмо Онегина. Она до сих пор любит его. Неожиданно входит Онегин. В его словах признание и раскаяние.

Татьяна вспоминает их первую встречу, когда счастье было ещё возможно. Но прошедшего не восстановить. Взывая к чести и гордости Онегина, Татьяна просит оставить её.

Она непоколебима в сознании долга и супружеской верности. Онегин остается один.

Источник: https://www.sites.google.com/site/operaonegin/3-istoria-opery-evgenij-onegin

Фильм Евгений Онегин (1958): описание, содержание, интересные факты и многое другое о фильме

РежиссерРоман ТихомировАктерыВадим Медведев, Евгений Кибкало, Ариадна Шенгелая, Галина Вишневская, Игорь ОзеровСкучающий петербургский повеса приезжает в деревню. Евгений любит уединение и общается только со своим соседом Владимиром Ленским, восемнадцатилетним юношей. Владимир рассказывает ему о своей влюбленности в Ольгу, младшую дочь местных дворян.

Он уговаривает Онегина поехать к ним в гости.В Евгения влюбляется старшая дочь Татьяна. Она пишет ему трогательное письмо с признанием в своих чувствах, но того это лишь забавляет. Онегин покидает деревню.Через несколько лет он встречает Татьяну на балу. Она замужем. Теперь приходит его черед мучиться от неразделенной любви…АвторА. С.

Пушкин, Александр Ивановский, Константин Шиловский

- Поэзия Пушкина в этой картине положена на музыку Чайковского, и оттого знакомая история предстает в ином свете. Это одно из величайших творений мирового оперного искусства. Во многом это заслуга звездного состава Большого театра с участием Галины Вишневской, Ларисы Авдеевой и Евгения Кибкало.

- Галина Вишневская спела партию Татьяны, хотя изначально предполагалось, что она будет не только петь, но и играть роль. Однако этому помешала беременность актрисы.

- В 1960 году фильм получил международную награду на фестивале в Эдинбурге.

Осторожно, текст может содержать спойлеры!

Экранизация романа в стихах величайшего российского поэта в звуковом сопровождении Чайковского – новая вариация бессмертной истории. Действие происходит в дворянской усадьбе Лариных. Вместе с женихом младшей дочери Ольги к ним приезжает его друг Евгений.

Это столичный франт, который сильно отличается от всех, с кем доводилось общаться Татьяне, старшей дочери помещиков. Она влюбляется в него и признается в своих чувствах. Но Евгений высмеивает молоденькую девушку, видит в ней лишь простую деревенскую мечтательницу, начитавшуюся романов.

Однажды, от скуки приехав к Лариным, Онегин начинает забавы ради заигрывать с Ольгой. Владимир приходит в ярость и вызывает друга на дуэль.

Никто из них не желал драться, но и признать, что погорячился, не хотел. Ленский погибает.

После этого Онегин уезжает из деревни. Ольга выходит замуж за другого. А Татьяна грустит, мечтает и думает о Евгении. Она попадает в его поместье и целыми днями просиживает в библиотеке, пытаясь понять, что у него на уме. Родители Татьяны обеспокоены, они находят ей жениха и увозят в столицу.

Спустя несколько лет на балу Онегин встречает Татьяну. Теперь в ней не осталось ничего от той мечтательной деревенской девушки. Она строга и серьезна, ее муж – уважаемый в обществе князь. Евгений теряет сон и аппетит от любви к чужой жене. Он пишет ей пылкое письмо, но уже поздно: Татьяна говорит, что она всегда будет верна только своему супругу.

- Богу богово, а Кесарю кесарево. Поэтому Вишневская пусть поет, а Шенгелая играет. Лучшей Татьяны я себе не представляю! Ариадна Шенгелая прекрасная актриса и красивейшая женщина! Отличная экранизация в целом. Абсолютно точно передан сюжет романа. Девственная природа. Красота и роскошь тех времен… Читать далее

Источник: https://www.ivi.tv/watch/18152/description

Евгений Онегин

Действие первое

Картина первая

Сад в усадьбе Лариных. Юные голоса дочерей – Татьяны и Ольги, вызывают у Лариной и няни Филиппьевны воспоминания о молодости. Издали доносятся звуки протяжной песни.

Песни крестьян привлекают внимание девушек: задумчивой мечтательной Татьяны и беззаботной, шаловливой Ольги.

В гости к Лариным приезжает их сосед Ленский, влюбленный в Ольгу восторженный поэт, и его друг Онегин, недавно приехавший из Петербурга и скучающий в деревенской глуши. Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным, в нем она видит своего избранника.

Картина вторая

Комната Татьяны, ночь… Девушка полна новым, неведомым ей чувством, так внезапно захватившим ее. Все ее мысли заняты Онегиным: «Ты в сновиденьях мне являлся, незримый, ты уж был мне мил…». Татьяна пишет о своих чувствах возлюбленному.

Картина третья

В тенистом саду Лариных девушки поют песни. С трепетом Татьяна ожидает ответа на свое признание. Евгений приехал и сейчас он будет здесь. Он тронут искренностью Татьяны, но ответить на ее любовь не может. Татьяна с горечью выслушивает его нравоучения.

Действие второе

Картина четвертая

В доме Лариных бал. На именины Татьяны съехалось множество гостей. Француз Трике, окруженный барышнями, провозглашает в честь именинницы поздравительный дифирамб.

Провинциальный бал с пересудами и сплетнями обывателей вызывает у Онегина досаду. Чтобы «отомстить» Ленскому, который привел его сюда, он начинает ухаживать за Ольгой. Вспыхивает ссора.

В порыве гнева оскорбленный Ленский бросает Онегину вызов.

Картина пятая

Совет

Зимнее утро. Задолго до рассвета, к месту дуэли прибыл Ленский с секундантом. Мысли и чувства его обращены к Ольге. Появляется запоздавший Онегин. Противники колеблются, вспоминая былую дружбу, но пути к примирению отрезаны. Раздается выстрел, и Ленский падает, сраженный насмерть.

Действие третье

Картина шестая

В богатом особняке собралась петербургская знать. Блестящий столичный бал в разгаре. Среди гостей – Онегин, возвратившийся из странствий. Ни путешествия, ни светские удовольствия не могут рассеять его тоски.

Появляется князь Гремин с супругой, в которой изумленный Онегин узнает Татьяну. Князь сердечно рассказывает ему о своей счастливой женитьбе, представляет его Татьяне. Онегин только теперь понимает совершенство той, чье первое девичье чувство им было когда-то отвергнуто.

Охваченный внезапной любовью к Татьяне, он решается добиться свидания с ней.

Картина седьмая

Татьяна с волнением вспоминает Онегина, которого она до сих пор любит. Неожиданно входит Онегин. В его словах звучит признание и раскаяние. Татьяна вспоминает их первую встречу, когда счастье было так возможно, так близко. Но прошлого не вернуть…

Источник: http://www.chelopera.ru/plays/about/evgenij-onegin-2015/brief/

Евгений Онегин (опера)

«Евгений Онегин» — опера П. И. Чайковского (Лирические сцены в трёх действиях (семи картинах)). Либретто композитора совместно с К. С. Шиловским по одноимённому роману в стихах А. С. Пушкина.

«Онегин» — жемчужина русской оперы. До конца жизни Чайковского опера оставалась одним из любимейших его творений. Композитор писал:

История

Опера написана в мае 1877 (Москва) — феврале 1878 (Сан-Ремо).

Первая постановка 17 (29) марта 1879 на сцене Малого театра силами учащихся Московской консерватории, дирижёр Н. Г. Рубинштейн. Постановка в московском Большом театре 11 (23) января 1881 (дирижёр Бевиньяни).

Первое исполнение в Санкт-Петербурге 22 апреля (4 мая) 1883 кружком любителей (дирижёр Зике, солисты — ученики консерватории). Постановка в Мариинском театре 19 (31) октября 1884.

В 1895 — вторая постановка на сцене Большого театра, дирижёр С. В. Рахманинов.

Первая зарубежная постановка 6 (18) декабря 1888 в Праге, дирижёр — автор. 19 (31) января 1892 постановка в Гамбургской опере, дирижёр Густав Малер.

Первая постановка на советской сцене 14 сентября 1918 в Петрограде в Малом оперном театре. В 1921 постановка в Большом театре.

Опера была изначально задумана как камерная, но позже специально для постановок на сцене Императорской оперы Чайковский создал новую редакцию. Уже в советское время первоначальный вариант, «лирические сцены», был воссоздан усилиями К. С. Станиславского. В настоящее время используются обе редакции оперы.

Первая студийная запись «Онегина» состоялась в 1936. В ней принимали участие оркестр, хор и солисты Большого театра: П. Норцов, Г. Жуковская, С. Лемешев, А. Пирогов. . Через год была записана ещё одна версия, на сей раз с И. Козловским в роли Ленского.

Знаменитые исполнители

Партии из оперы вошли в золотой репертуар лучших певцов мира.

Действующие лица

- Ларина, помещица (меццо-сопрано)

- Татьяна (сопрано)

- Ольга (контральто)

- Филиппьевна, няня (меццо-сопрано)

- Евгений Онегин (баритон)

- Ленский (тенор)

- Князь Гремин (бас)

- Ротный (бас)

- Зарецкий (бас)

- Трике, француз (тенор)

- Гильо, камердинер (без речей)

Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помещики и помещицы, офицеры.

Краткое содержание

Действие происходит в деревне и в Петербурге в 20-х годах XIX столетия.

Действие первое

Картина первая. Летний вечер, cад в усадьбе Лариных. Татьяна и Ольга поют романс. Их мать Ларина и няня Филиппьевна вспоминают о временах своей молодости. Появляются крестьяне.

Их песни занимают девушек — задумчивую, мечтательную Татьяну и беззаботную, шаловливую Ольгу. Приезжает жених Ольги помещик-сосед Владимир Ленский в сопровождении Онегина, недавно прибывшего из Петербурга молодого дворянина.

Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным.

Картина вторая. Комната Татьяны, поздний вечер. Девушка во власти тревожных дум. Она не может уснуть и просит няню рассказать о своей молодости. Татьяна едва слушает: её мысли поглощены Онегиным. Охваченная новым неведомым ей чувством, она пишет Онегину письмо, признаваясь в любви. В нем она видит своего избранника… Светает. Няня по просьбе Татьяны посылает внука с письмом к Онегину.

Картина третья. В саду Лариных девушки с песнями собирают ягоды. В смятении вбегает Татьяна: приехал Онегин, сейчас он будет здесь. Что он ответит на её письмо? Онегин учтив и сдержан. Он тронут искренностью Татьяны, но ответить на её любовь не может. Потрясенная девушка с горечью выслушивает нравоучения.

Действие второе

Картина первая. Бал в доме Лариных. На именины Татьяны съехалось множество гостей. Гости танцуют, играют в карты. Провинциальный бал с пересудами и сплетнями наводят на Онегина жестокую скуку.

Чтобы отомстить Ленскому, который привез его сюда, он начинает ухаживать за Ольгой. Ленский возмущен поведением друга и легкомыслием невесты. Он вызывает Онегина на дуэль.

Гости и хозяева безуспешно пытаются примирить друзей.

Картина вторая. Раннее зимнее утро. Ленский и его секундант Зарецкий ожидают Онегина у места дуэли. Мысли молодого поэта обращены к Ольге и собственной судьбе. Появляется запоздавший Онегин. Противники колеблются, вспоминают былую дружбу. Но все пути к отступлению отрезаны. Дуэлянты становятся к барьеру. Раздается выстрел, и Ленский падает, сраженный насмерть.

Действие третье

Картина первая. В богатом особняке собралась петербургская знать. Среди гостей Онегин, недавно возвратившийся из странствий. Ни путешествия, ни светские удовольствия не могут рассеять его тоски.

Появляются князь Гремин с супругой, в которой Онегин с удивлением узнает Татьяну. Князь Гремин говорит, что жена составила счастье его жизни.

Охваченный внезапной любовью к Татьяне, Онегин решает добиться свидания.

Картина вторая. У себя в гостиной Татьяна в волнении читает письмо Онегина. Она до сих пор любит его. Неожиданно входит Онегин. В его словах признание и раскаяние.

Татьяна вспоминает их первую встречу, когда счастье было ещё возможно. Но прошлого не воротить. Взывая к чести и гордости Онегина, Татьяна просит оставить её.

Она непоколебима в сознании долга и супружеской верности. Онегин остается один.

Музыкальные номера

- Вступление

- «Слыхали ль вы за рощей глас ночной… Они поют…» — Татьяна, Ольга, Ларина, няня.

- «Болят мои ноженьки… Уж как по мосту-мосточку… » — хор крестьян, Ларина.

- «Как я люблю под звуки песен этих… Уж как по мосту-мосточку…» — Татьяна, Ольга.

- «Ну ты, моя вострушка…» — Ларина, няня, Татьяна, Ольга, хор.

- «Mesdames! Я на себя взял смелость привесть приятеля…» — Ленский, Онегин, Ларина, Татьяна, Ольга.

- «Как счастлив, как счастлив я!.. Я люблю Вас!..» — Ленский, Ольга, Онегин, Татьяна.

- «А, вот и вы!…Мой дядя самых честных правил…Моя голубка!..» — Ларина, няня, Ленский, Онегин.

- «Ну, заболталась я!..

Не спится, няня…» — няня, Татьяна.

- «Пускай погибну я, но прежде…» — Татьяна («Сцена письма»).

- «Ах, ночь минула…» — Татьяна, няня.

- «Девицы-красавицы…» — хор крестьян.

- «Здесь он, здесь он, Евгений!.. Вы мне писали…» — Татьяна, Онегин.

- «Вот так сюрприз!..» — хор гостей, ротный, Онегин, Ленский.

- «Ужель я заслужил от вас насмешку эту?..» — Ленский, Ольга, Онегин, хор, Трике.

- «Messieurs, mesdames, места занять извольте!.. Ты не танцуешь, Ленский?..» — ротный, Онегин, Ленский, хор, Ларина.

- «В вашем доме! В вашем доме!..» — Ленский, Онегин, Татьяна, хор, Ларина, Ольга.

- «Ну что же?..

Куда, куда, куда вы удалились…» — Зарецкий, Ленский.

- «А, вот они!..» — Зарецкий, Онегин, Ленский.

- Полонез

- «И здесь мне скучно!.. Княгина Гремина! Смотрите!..» — Онегин, хор, Татьяна, Гремин.

- «Любви все возрасты покорны…» — Гремин.

- «Итак, пойдём… Ужель та самая Татьяна?..» — Гремин, Татьяна, Онегин.

- «О! как мне тяжело!.. Онегин! Я тогда моложе…» — Татьяна, Онегин.

Литература

- Домбаев Г. Творчество Петра Ильича Чайковского в материалах и документах. — М., 1958

Ссылки

Категории:

Источник: http://mediaknowledge.ru/b5af4e7be54a329e.html

Краткое содержание: Петр Ильич Чайковский. Евгений Онегин

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Лирические сцены в трех актах (семи картинах)

Либретто П. И. Чайковского и К. С. Шиловского

Действующие лица:

| Ларина, помещица | меццо‑сопрано | ||

| ТатьянаОльга | } | ее дочери | сопраноконтральто |

| Филиппьевна, няняЕвгений ОнегинЛенскийКнязь ГреминРотныйЗарецкийТрике, французГильо, камердинер Онегина | меццо‑сопранобаритонтенорбасбасбастенорбез речей |

Крестьяне, крестьянки, гости на балу, помещики и помещицы, офицеры.

Действие происходит в деревне и в Петербурге в 1820-х годах.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В мае 1877 года певица Е. А. Лавровская посоветовала Чайковскому написать оперу на сюжет пушкинского «Евгения Онегина». Вначале эта мысль показалась композитору, по его словам, дикой, но вскоре он так увлекся ею, что в одну ночь написал сценарий и принялся за музыку. Чайковский преклонялся перед Пушкиным.

Его знание жизни, характера русского человека, тонкое понимание русской природы, музыкальность стиха вызывали у композитора восхищение. Либретто было им написано в сотрудничестве с К. С. Шиловским (1849—1893). Из пушкинского романа в стихах — «энциклопедии русской жизни», как назвал его В. Г.

Белинский, — Чайковский взял лишь то, что было связано с душевным миром и личными судьбами пушкинских героев, скромно назвав свою оперу «лирическими сценами».

Обратите внимание

В письме к своему ученику, известному композитору С. И. Танееву, Чайковский писал: «Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое».

«Евгений Онегин» был для композитора идеалом такой драмы. Чайковский волновался за судьбу своей оперы, в которой не было традиционных сценических эффектов, а исполнение требовало максимальной простоты и искренности.

Поэтому он решил поручить первое ее исполнение молодежи — ученикам Московской консерватории. 17 (29) марта 1879 года состоялась премьера «Евгения Онегина».

Вскоре с большим успехом опера была поставлена на сценах Большого театра в Москве (1881), где в 1963 году состоялся ее 1500-й спектакль, и Мариинского в Петербурге (1884) и стала одним из самых популярных произведений.

СЮЖЕТ

Летний вечер. Сад в усадьбе Лариных. Юные голоса дочерей — Татьяны и Ольги — вызывают у Лариной и няни Филиппьевны воспоминания о молодости. Издали доносятся звуки протяжной песни. Это крестьяне пришли поздравить барыню и принесли с собой разукрашенный цветами и лентами сноп — символ законченной жатвы.

Песни крестьян привлекают внимание девушек — задумчивой, мечтательной Татьяны и беззаботной, шаловливой Ольги. В гости к Лариным приезжают их сосед Владимир Ленский, влюбленный в Ольгу восторженный юноша-поэт, и его друг Онегин, светский молодой человек, недавно прибывший из Петербурга и скучающий в деревенской глуши.

Татьяна глубоко взволнована встречей с Онегиным, в нем она видит своего избранника.

Комната Татьяны. Девушка во власти тревожных дум. Она не может уснуть и просит няню рассказать о ее молодости. Но и это не рассеивает волнения Татьяны. Поглощенная новым, неведомым ей чувством, она пишет Онегину письмо, признаваясь в любви.

В тенистом саду Лариных девушки с песнями собирают ягоды. В смятении вбегает Татьяна. Онегин приехал, сейчас он будет здесь. С трепетом она ожидает ответа на свое признание. Онегин учтив и сдержан. Он тронут искренностью Татьяны, но ответить на ее любовь не может. Потрясенная девушка с горечью выслушивает его нравоучения.

Важно

В доме Лариных бал. На именины Татьяны съехалось множество гостей. Француз Трике, окруженный барышнями, провозглашает написанный им в честь именинницы поздравительный дифирамб. Провинциальный бал с пересудами и сплетнями обывателей наводит на Онегина жестокую скуку.

Чтобы отомстить Ленскому, который привез его сюда, он начинает ухаживать за Ольгой. Ленский возмущен поведением друга, кокетством и легкомыслием невесты. Во время мазурки вспыхивает ссора. В порыве гнева оскорбленный Ленский бросает Онегину вызов.

Присутствующие безуспешно пытаются примирить друзей.

Зимним утром у мельницы назначена дуэль. Задолго до рассвета сюда прибыл Ленский с секундантом. Мысли и чувства его обращены к Ольге. Что готовит ему грядущий день? Появляется запоздавший Онегин. Противники колеблются, они вспоминают былую дружбу, но пути к примирению отрезаны. Дуэлянты становятся к барьеру. Раздается выстрел, и Ленский падает, сраженный насмерть.

В богатом особняке собралась петербургская знать. Блестящий столичный бал в разгаре. Среди гостей Онегин, возвратившийся из странствий. Ни путешествия, ни светские удовольствия не могут рассеять его тоски.

Появляется князь Гремин с супругой, в которой изумленный Онегин узнает Татьяну. Князь сердечно рассказывает ему о своей счастливой женитьбе, представляет его Татьяне. Онегин только теперь понимает совершенство той, чье первое девичье чувство было им когда-то отвергнуто.

Охваченный внезапной любовью к Татьяне, он решает добиться свидания с нею.

У себя в гостиной Татьяна в волнении читает письмо Онегина. Она до сих пор любит его. Неожиданно входит Онегин. В его словах признание и раскаяние. Татьяна вспоминает их первую встречу, когда счастье было так возможно, так близко. Но прошлого не воротить; взывая к чести и гордости Онегина, Татьяна просит оставить ее. Девические иллюзии больше не властны над нею. Онегин остается один.

МУЗЫКА

«Евгений Онегин» — непревзойденный образец лирической оперы, в которой поэзия Пушкина гармонически слилась с прекрасной, задушевной музыкой, полной сердечного тепла и драматизма. С поразительным совершенством Чайковский охарактеризовал этически прекрасный облик Татьяны, подчеркнув в нем русские национальные черты.

Краткое оркестровое вступление вводит в мир поэтических грез и душевных порывов Татьяны.

В первом акте три картины. Первая многогранно обрисовывает фон действия и знакомит слушателей с образами главных героев. Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль зы», близкий русскому бытовому романсу, проникнут безмятежным элегическим настроением.

Совет

К голосам девушек присоединяется диалог Лариной и Филиппьевны: дуэт превращается в квартет. В сцене с крестьянами протяжная песня «Болят мои скоры ноженьки» сменяется задорной шуточной «Уж как по мосту-мосточку». Ария «Я не способна к грусти томной» дает портрет беспечной и резвой Ольги.

В лирически-восторженном ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга» возникает облик пылкого, романтического юноши.

В центре второй картины — образ Татьяны. Рассказ няни, выдержанный в спокойной повествовательной манере, противостоит ее взволнованным речам.

В сцене письма с замечательной психологической чуткостью запечатлены разнообразные душевные состояния героини: страстный порыв, робость, отчаянная решимость и, наконец, утверждение любви.

Смятение Татьяны выразительно оттеняется симфонической панорамой восхода солнца.

В центре третьей картины — ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом», обрамленная прозрачным и светлым хором девушек; сдержанно-размеренная речь Онегина лишь ненадолго оживляется теплым чувством.

Второй акт открывается увлекательным вальсом.

Наивно-простодушные куплеты Трике «Какой прекрасный этот день» и другие бытовые эпизоды создают контраст к сцене ссоры; напряженный драматический диалог героев звучит на фоне мазурки.

Ариозо Ленского «В вашем доме» — проникновенное воспоминание о прошлом; к нежной, плавной мелодии постепенно присоединяются Онегин, Татьяна, Ольга и Ларина, а затем и взволнованный хор гостей.

В начале пятой картины (вторая картина второго акта) звучит элегическая ария Ленского «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни»; музыка ее полна печали, светлых воспоминаний и тягостных предчувствий; она покоряет мелодической красотой и искренностью выражения. Дуэт Ленского и Онегина «Враги, враги» передает состояние мрачного раздумья. Трагически звучит в оркестре мелодия предсмертной арии Ленского, завершающая картину.

Обратите внимание

Картина шестая (третий акт) начинается торжественным полонезом. Ария Гремина «Любви все возрасты покорны» проникнута благородным, мужественным лиризмом. В заключительном ариозо Онегина, отражая вспыхнувшую в нем любовь, звучит страстная мелодия из сцены письма Татьяны.

В центре седьмой картины дуэт Татьяны и Онегина — взволнованный, полный эмоциональных контрастов, заканчивающийся стремительным нарастанием и драматическим срывом.

Источник: http://vsekratko.ru/opera/096.html

«Евгений Онегин»: роман, опера, фильм. Что странного в Ольге?

Лизавета Андреевна Лавровская (1845 — 1919) — певица-контральто, с которой Чайковский поделился муками творчества: нет сюжета для оперы.

Добавить что-то к тому, что написано о «Евгении Онегине» — практически невозможно. История двух молодых людей (а потом уже — и не совсем молодых), история двух девушек-сестер… Обе истории обозначены в романе штрихами, выхваченными яркими событиями: знакомство, дружба (если ее можно так назвать), дуэль, смерть поэта, замужество Ольги, замужество Татьяны, безответное чувство Онегина…

Кто они были, герои романа? Юноши по 18 лет каждому. Онегин вырос в России, там же получил образование (по крайней мере, заграница в его биографии не обозначена). Модник, ловелас, обольститель — заметим, успешный и многоопытный:

Как рано мог уж он тревожить

Сердца кокеток записных!

Его главная черта в этот период — безразличие к людям. И злость:

Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников своих, Как он язвительно злословил!

Какие сети им готовил!

Да, и лицемерие:

Но вы, блаженные мужья,

С ним оставались вы друзья…

В восемнадцать лет он уже пресытился столичной жизнью (можно себе представить, насколько она была бурной и бесцельной!) и, получив наследство, уезжает в деревню. По случаю, он соседствует с Владимиром Ленским, который тоже наследует имение, и ему тоже восемнадцать лет. Но он приехал из-за границы, из Геттингена. Что он там изучал — неясно, а вернулся оттуда мечтателем, поэтом:

Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч.

Бесхитростный простак — так можно его охарактеризовать:

Он верил, что душа родная Соединиться с ним должна, Что, безотрадно изнывая, Его вседневно ждет она; Он верил, что друзья готовы За честь его приять оковы И что не дрогнет их рука

Разбить сосуд клеветника…

И в то же время он изображал из себя человека, познавшего всё:

Он пел поблеклый жизни цвет Без малого в осьмнадцать лет. В красавиц он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь; Откажут — мигом утешался; Изменят — рад был отдохнуть. Он их искал без упоенья,

А оставлял без сожаленья…

Естественно, что молодой, красивый, богатый стал желанным гостем в домах, где были невесты:

Но Ленский, не имев, конечно,

Охоты узы брака несть…

Итак, два молодых человека сошлись от скуки, от скуки ездят в гости друг к другу, о чем-то говорят (естественно, о семейной и не семейной жизни тоже). И если Онегин уже остыл в своих чувствах, то у Ленского — наоборот, любовь расцвела во всю мощь (хотя, как было сказано, он вовсе не стремился жениться):

Ах, он любил, как в наши лета Уже не любят; как одна Безумная душа поэта Еще любить осуждена: Всегда, везде одно мечтанье, Одно привычное желанье,

Одна привычная печаль.

Кто предмет его мечтаний? Ольга Ларина, соседка, с которой вместе они росли:

Чуть отрок, Ольгою плененный, Сердечных мук еще не знав, Он был свидетель умиленный Ее младенческих забав; В тени хранительной дубравы

Он разделял ее забавы…

Совершенно неясно, в каком возрасте они расстались. Возможно, разлука длилась год или два. Ленский, видимо, не закончил курс, вернулся в Россию, чтобы наследовать имение. Он, вернувшись, влюбился. А что делает влюбленный поэт? Пишет стихи. Какой он ее видел?

Всегда скромна, всегда послушна, Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцелуй любви мила; Глаза, как небо, голубые, Улыбка, локоны льняные,

Движенья, голос, легкий стан…

Важно

Онегин узнает о пристрастии Ленского к соседке и напрашивается поехать к ней вместе.

Друзья в гостях — и тут появляется Татьяна. Пушкин не придал ей никаких осязаемых черт. Но Ольгу в этой сцене он описывает с позиции Онегина:

В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне…

(речь идет о «Мадонне с куропатками» работы Ван Дейка, Эрмитаж).

На балу Онегин танцует с Ольгой, Ольга обещает ему еще танец, Ленский взбешен, он уходит с намерением стреляться. А что произошло? Практически ничего: предмет его поклонения выказал не Бог весть какие знаки внимания другому. И этого другого надо проучить, ему надо показать, что честь поэта задета и требует отмщения. Итак, дуэль, убийственный выстрел.

Онегин расстроен, Ольга тоже, но через недолгое время она вышла замуж — и тем утешилась.

Онегин и Татьяна встречаются через сколько-то лет: Татьяна замужем, Евгений — неженат. Его попытка сблизиться с ней провалилась: «О, жалкий жребий мой!»

Вот вчерне общая картина. По роману было написано либретто оперы «Евгений Онегин», музыка Петра Ильича Чайковского изумительна! Но в опере есть небольшая, можно сказать, микроскопическая особенность — ария Ольги.

Автор текста арии — либреттист, у Пушкина таких строчек в романе нет, Ольга бессловесна, если не считать ее вопросов к Ленскому: «Зачем вечор так рано скрылись?» и «Что с вами?» Видимо, нужно было хоть как-то обозначить и Ольгу, и ее отношения с Татьяной — они бегают по пшеничному полю, а Ольга поет свою арию:

Я неспособна к грусти томной, Я не люблю мечтать в тиши Иль на балконе ночью темной Вздыхать, вздыхать, вздыхать Из глубины души. Зачем вздыхать, когда счастливо Мои дни юные текут. Я беззаботна и шаловлива,

Меня ребенком все зовут.

Две последние строчки поются в нижнем регистре, на пределе возможностей контральто, да еще и с замедлением — явное противоречие с игривостью.

Совет

Почему Чайковский дал Ольге такую музыкальную характеристику? Либреттист и композитор создали такой характер, который совершенно не соответствует мироощущению Ленского.

И это понял Онегин, который сказал об Ольге: «кругла, красна лицом она как эта глупая луна на этом глупом небосводе», чем нанес Ленскому первую рану (кстати, Ольгу в фильме играет Светлана Немоляева, в то время круглолицая и довольно упитанная).

Одна из версий: композитор заранее определил, что Ольга — это Лавровская, и дал ей арию по ее возможностям. Неизвестно, пела ли Лавровская в «Евгении Онегине». Скорее всего, она отказалась — слишком маленькая партия, эпизод.

Вторая версия: либреттист и композитор специально «выдали» Ольге такую музыкальную характеристику, чтобы у слушателей не было иллюзий по поводу ее отношения к Ленскому — «беззаботна и шаловлива».

Может быть, обе версии верны. Уточнить не у кого.

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/culture/articles/72765/

Тайна романа «Евгений Онегин»

Сексолог Александр Котровский выдвинул сенсационную версию прочтения знаменитого романа Александра Пушкина…Разговор о Пушкине зашел почти случайно. С кандидатом медицинских наук мы беседовали о волне педофилии, которая захлестнула в этом году страну. Что делать?– Брать пример с Евгения Онегина! – заявил доктор.

– Он же не стал совращать малолетнюю Татьяну, хотя девочка сама предложила ему себя.Онегин должен стать образцом для школьников. Смотрите, ребята, вот настоящий мужчина! Меньше было бы в стране педофилов… Сейчас ведь что ни день появляются сообщения о детях – жертвах насилия.

Госдума уже предлагает давать пожизненное заключение тем, кто совершил сексуальные действия с подростками моложе 14 лет. А Татьяне было 13!

– Не может быть! – изумился я.– Может! Пушкина надо внимательнее читать. Четвертую главу Онегина.

И я услышал новую и, прямо скажу, слегка ошеломившую меня трактовку романа – с точки зрения сексолога. Вот она.

– Пора наконец восстановить справедливость! 26-летний мужчина вполне естественно отказал 13-летней, а его за этот благородный поступок прогрессивная общественность осуждает!Обратимся к роману. После 17 лет Евгений стал посещать балы. Имел много половых связей с замужними женщинами. И с девушками, которым «наедине давал уроки в тишине». Он же был гений в науке страсти нежной. Имел сильную половую конституцию.В 26 лет очутился в глухой деревне, оформляя наследство богатого дяди. Все любовницы остались в Петербурге. Испытывал вынужденное половое воздержание.

И тут 13-летняя помещичья дочь предлагает ему себя: «То воля неба: я твоя!»

Он отказывает. Свидетельство того, что он имел нормальное психосексуально ориентированное по полу и возрасту либидо. Тянуло к зрелым женщинам, половозрелым девушкам. Но не к девочкам!Романтических чувств к Татьяне тоже не было. Оценил, что и ее чувство незрелое.

Начиталась девочка любовных романов, решила реализовывать свое романтическое либидо. Тут подвернулся загадочный человек из столицы. И ведь Евгений сохранил в тайне сам факт письма, не стал хвастаться и компрометировать Татьяну.

Настоящий мужчина!

– А почему тогда наш идеал к замужней Татьяне страстью воспылал?

– После долгих скитаний вернулся в Петербург. На первом же балу увидел самую красивую даму столицы, тотчас в нее влюбился и попытался сблизиться. Рискуя своей репутацией и репутацией Татьяны и ее мужа. Значит, сохранилось нормальное либидо. На девочку не среагировал, а на взрослую красавицу – мгновенно! Он же с трудом узнал ту самую Татьяну.Еще одно подтверждение. Будь она взрослой девушкой при первой их встрече, вряд ли бы изменилась до неузнаваемости. А 13-летняя спустя 3 – 4 года преобразилась.Кстати, в начале XIX века царили совсем другие нравы. И, если бы Онегин сблизился с Татьяной, это восприняли бы нормально. Но, к сожалению, сложилось мнение, что Татьяна – жертва, страдалица. Онегин – ловелас, нанес ей глубокую душевную травму. На самом деле он – герой нашего времени.***…Я слушал фантастическую версию сексолога, а в голове билась одна мысль: «Не может быть! Не может быть 13 лет Татьяне, русской душою!» Напутал сексолог! Думаю, что и читатели пребывают в шоке.Вернувшись домой, обложился сочинениями Пушкина, воспоминаниями его современников, трудами пушкинистов, литературоведов, начиная с неистового Виссариона Белинского. Даже Овидия Назона откопал, пострадавшего за науку страсти нежной. Три дня изучал, сравнивал.

И вот что мне открылось…

Первым делом я открыл четвертую главу «Онегина», на которую ссылался сексолог. Она начинается со знаменитых строк:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя в них-то и содержится разгадка тайны романа!

И тем ее вернее губимСредь обольстительных сетей.Разврат, бывало, хладнокровныйНаукой славился любовной,Сам о себе везде трубяИ наслаждаясь не любя.Но эта важная забаваДостойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян…

(В письме младшему брату Льву 23-летний поэт выразился более конкретно: «Чем меньше любят женщину, тем скорее могут надеяться обладать ею, но эта забава достойна старой обезьяны XVIII века». Он еще не садился за «Онегина». – Е. Ч.)

Кому не скучно лицемерить,Различно повторять одно,Стараться важно в том уверить,В чем все уверены давно,Все те же слышать возраженья,Уничтожать предрассужденья,Которых не было и нет

У ДЕВОЧКИ В ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ!

Итак, главный вопрос: откуда же взялась в романе ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ девочка, о которой думал наш герой, получив письмо Лариной? Кто она? Няня Татьяны? (Все опрошенные мною учителя и просто интеллигенты мгновенно указывали на старушку!)

Та действительно пошла под венец в 13 лет, но развратом старых обезьян там и не пахло. Супруг Ваня был еще моложе! Да и не знал Онегин о раннем замужестве какой-то няни – Татьяна о ней не писала, а лично до объяснения в саду вообще с любимым не разговаривала.

Обратите внимание

Случайная опечатка?Я открыл дореволюционное собрание сочинений Пушкина XIX века с ятями. Тоже – «тринадцать». Для рифмы вставлено словечко? С таким же успехом можно было написать «пятнадцать» и «семнадцать».Девочка – абстрактная фигура, для красного словца? Но у Пушкина ничего случайного в стихах нет.

Он всегда точен даже в деталях.Выходит, 13 лет было Татьяне Лариной, когда та отправила Евгению письмо?! Ведь больше в романе нигде ее возраст не указан.А Пушкин везде сообщал возраст своих героинь. Даже старенькой пиковой дамы. (Исключение – старуха с разбитым корытом и Людмила, невеста Руслана. Но то ж сказки.

)А уж в главном романе своей жизни тем более не мог нарушить традицию. Про мужчин-то не забыл. Ленскому «без малого осьмнадцать лет».

Самого Онегина впервые мы тоже видим «философом в осьмнадцать лет», собирающимся на бал. На балы герой «убил восемь лет, утратя жизни лучший цвет». Получится 26.

Точно по Пушкину: «Дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов».

Есть в романе и откровенные намеки на юный возраст Татьяны. «Она в семье своей родной казалась ДЕВОЧКОЙ чужой». В куклы и горелки не играла, с младшей Оленькой и ее «маленькими подругами» на луг не ходила. А взахлеб читала любовные романы.

Британской музы небылицы

Тревожат сон отроковицы.

Тревожат сон отроковицы. (Отрок, отроковица – возраст от 7 до 15 лет, утверждает знаменитый толковый словарь Владимира Даля. Врач Даль был современник поэта, он дежурил у постели смертельно раненного Пушкина.)Воспылав страстью к Онегину, девочка спрашивает у няни, была ли та влюблена?

И полно, Таня! В ЭТИ ЛЕТАМы не слыхали про любовь;А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

В ЭТИ (то есть Танины) ЛЕТА няня уже пошла под венец. А было ей, напомню,13 лет.Онегин, возвращаясь с бала, где увидел впервые генеральшу, светскую даму, спрашивает себя:

Ужель та самая Татьяна?Та ДЕВОЧКА… Иль это сон?Та ДЕВОЧКА, которой онпренебрегал в смиренной доле?»Вам была не новость

Смиренной ДЕВОЧКИ любовь?

– дает отповедь герою сама Татьяна.Продолжим чтение четвертой главы, где явилась 13-летняя девочка.

…получив посланье Тани,Онегин живо тронут был…Быть может, чувствий пыл старинныйИм на минуту овладел;Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

Выходит, Евгений не захотел, подобно старой развратной обезьяне, погубить невинную девочку. И потому ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. И в конце свидания дал девочке добрый совет:

Учитесь властвовать собою;Не всякий вас, как я, поймет;

К беде неопытность ведет.

Прочитал внимательно Александра Сергеевича и понял вдруг, какой же глупостью мы вынуждены были заниматься в школе, мучаясь над сочинениями о взаимоотношениях Евгения и Татьяны! Пушкин же все сам объяснил и сам же вынес оценку поступку своего героя.

Вы согласитесь, мой читатель,Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.

***А сколько ж тогда было Ольге, на которой собирался жениться 17-летний Ленский? Максимум 12. Где это написано?В данном случае Пушкин лишь указал, что Оля была младшей сестрой 13-летней Татьяны. Чуть отрок (лет 8 по Далю) Ленский был свидетель умиленный ее МЛАДЕНЧЕСКИХ забав. (Младенец – до 3 лет. От 3 до 7 – дитя).Считаем: если ему было 8 лет, то ей – 2 – 3 года. К моменту дуэли ему – без малого 18, ей – 12. А помните, как возмутился Ленский, когда Оля танцевала с Онегиным?

Чуть лишь из пеленок,Кокетка, ветреный ребенок!Уж хитрость ведает она,

Уж изменять научена!

Вы, конечно, шокированы. В таком возрасте – и замуж?! Не забывайте, какое время было. Вот что писал в статье об Онегине Белинский:

«Русская девушка не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она нечто другое, как невеста…

Важно

Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться…

, говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уже невеста!»

А в 18, по Белинскому, «она уже не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук».

– Такое отношение к девушкам, ранние браки объясняются не дикостью обычаев, а здравым смыслом, – утверждает сексолог Котровский. – Семьи тогда были, как правило, многодетные – аборты церковь запрещала, а надежных противозачаточных средств не было.Родители старались поскорее выдать девушку («лишний рот») замуж в чужую семью, пока та выглядит молодо. Да и приданого за нее требовалось меньше, чем за увядшую деву. (Девка-вековуха – как осенняя муха!)В случае с Лариными ситуация была еще острее. Отец девочек умер, невест надо было срочно пристраивать! Юрий Лотман, знаменитый литературовед, в комментариях к роману писал:

«В брак молодые дворянки в начале XIX века вступали рано. Правда, частые в XVIII веке замужества 14 – 15-летних девочек начали выходить из обычной практики, и нормальным возрастом для брака сделались 17 – 19 лет.

Ранние браки, бывшие в крестьянском быту нормой, в конце XVIII века нередки были и для не затронутого европеизацией провинциального дворянского быта. А.

Лабзина, знакомая поэта Хераскова, была выдана замуж, едва ей минуло 13 лет.

Мать Гоголя обвенчали в 14. Однако время первых увлечений молодой читательницы романов начинались значительно раньше.

И окружающие мужчины смотрели на молодую дворянку как на женщину уже в том возрасте, в котором последующие поколения увидали бы в ней лишь ребенка.

23-летний поэт Жуковский влюбился в Машу Протасову, когда ей было 12. Герой «Горя от ума» Чацкий влюбился в Софью, когда ей было 12 – 14 лет».

* * *Вроде все складно получается. И все же, каюсь, дорогой читатель, меня постоянно терзал один вопросик. Ну почему, почему Пушкин назначил своей любимой героине 13 лет?Все другие его влюбленные героини были постарше. Дуня, дочь станционного смотрителя, убежала с гусаром после 14 лет. Барышне-крестьянке Лизе, возлюбленной Дубровского Маше Троекуровой, Марье Гавриловне из «Метели» 17 стукнуло. Капитанской дочке Маше – все 18. А тут…И вдруг осенило!

Да он же сознательно сделал Татьяну столь юной!

Если бы Онегин отверг любовь 17-летней Лариной, к нему действительно могли возникнуть вопросы. Черствый человек!Но именно юным ее возрастом Пушкин смог подчеркнуть нравственность своего любимого героя, которого во многом списал с себя.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КОТРОВСКИЙ Александр Викторович, 62 года. Кандидат медицинских наук, венеролог, сексолог. Имеет более 70 научных трудов по вопросам медицины, здорового образа жизни. Друзья называют его ходячей медицинской энциклопедией. Работает в Москве. Женат.

ПАРАЛЛЕЛИ

В русской литературе есть только одна героиня, которая по любви читателей приближается к Татьяне Лариной. Наташа из «Войны и мира» Льва Толстого.

Тоже дворянка. Девочку мы впервые встречаем в день ее именин. Влюбленная в офицера Друбецкого, она поймала Бориса в укромном месте и поцеловала в губы. Смущенный Борис тоже признался девочке в любви, но попросил больше не целоваться 4 года. «Тогда я буду просить вашей руки».

Наташа стала считать по тоненьким пальчикам: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать». Ей было 13.

Ситуация точь-в-точь как в «Евгении Онегине». Но она споров не вызывает. А в это время ее отец, граф Ростов, вспоминает в светской беседе, что их матери выходили замуж в 12 – 13 лет.

ПРОТИВОРЕЧИЕ?

Юрий Лотман ссылается на переписку Пушкина с Вяземским. Князь нашел противоречия в признании героини. Поэт ответил, что это «письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!» Казалось бы, спорить не о чем.

Но попробуем возразить. Поэт отвечал приятелю в явном раздражении: «Дивлюсь, как письмо Татьяны очутилось у тебя. Истолкуй это мне.» Интрига в том, что князь мечтал сам издать третью главу, но Пушкин отдал ее брату.

И она еще не вышла в свет!

Совет

Откуда утечка информации? (Поэт сочинял роман в стихах целых 8 лет! И печатал отдельными главами по мере их готовности.) Он мог тогда просто отписаться князю про 17 лет. Или не хотел раскрывать возраст героини.

Но, самое главное, в тот момент Пушкин еще не садился за 4-ю главу, где и появляется девочка в 13 лет. Первоначальный замысел мог измениться. Но даже Лотман никак не прокомментировал девочку без предрассудков.

..

Хотя возраст Онегина и Ленского он обозначил строго по роману.

Источник

Источник: https://pryf.livejournal.com/1138159.html

Еще задолго до решения написать оперу на сюжет "Евгения Онегина" Чайковский горячо увлекался стихами Пушкина. Одним из его самых любимых мест стихотворного романа было письмо Татьяны к Онегину, и композитор мечтал сочинить музыку на эти слова.

Идею написать оперу на сюжет "Евгения Онегина" подала Чайковскому известная певица Е. А. Лавровская. Об этом Петр Ильич пишет брату: "На прошлой неделе я был както у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для опер... Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: „А что бы взять Евгения Онегина"? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом... я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и... решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина".

К составлению либретто Чайковский привлек своего друга, литератора К. С. Шиловского.

Первое исполнение "Евгения Онегина" по желанию композитора состоялось силами студентов Московской консерватории под руководством Н. Рубинштейна 17 марта 1879 года.

Свою оперу Чайковский назвал "лирическими сценами". Все внимание композитор сосредоточил на раскрытии внутреннего, душевного мира своих героев. "Я не заблуждаюсь, — писал он, — я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки".

В опере ярко и правдиво раскрываются картины быта провинциальной помещичьей усадьбы и столичного светского общества. С большой любовью даны поэтические "зарисовки" русской природы, на фоне которой раскрываются чувства и переживания героев (в сцене письма и в сцене дуэли). Характеры героев на протяжении развития сюжета также развиваются и постепенно изменяются. Каждый из основных героев очерчен своими особыми музыкальными темами. Вокальные партии Татьяны и Ленского — героев, имеющих общее в душевном облике, — обнаруживают заметное сходство и в своем мелодическом складе.

Важную роль в раскрытии характеров играет оркестр, который часто "досказывает" то, что певец не выражает в данный момент в своей вокальной партии.

Первая картина оперы начинается небольшим оркестровым вступлением. Его нежная, задумчивая тема, построенная на нисходящих мелодических оборотах, является музыкальной характеристикой Татьяны. В опере она появляется несколько раз — в первой, второй и седьмой картинах.

Действие первой картины происходит в деревенской усадьбе Лариных — в саду и на веранде старинного барского дома. Ларина и няня варят варенье. Сестры Татьяна и Ольга мечтают — звучит их лирический дуэт "Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали?" Музыка дуэта близка по характеру бытовому русскому романсу начала XIX века.

Далее к дуэту присоединяются голоса Лариной и няни — они вспоминают о прошлом. Дуэт переходит в квартет.

С широкой протяжной песней "Болят мои скоры ноженьки со походушки" в усадьбу приходят крестьяне. По случаю окончания жатвы они приносят разукрашенный сноп. Крестьян угощают. Контрастно звучит веселая русская плясовая "Уж как по мосту, мосточку".

Различное отношение к пению и пляске крестьян Ольги и Татьяны раскрывает несходство их характеров. Задумчивая тема Татьяны (из вступления) на ее словах: "Как я люблю под звуки песен этих мечтами уноситься иногда кудато, кудато далеко" — звучит широко и привольно. Ольга же весело повторяет мелодию плясовой песни "Уж как по мосту, мосточку".

Ария Ольги "Я не способна к грусти томной" служит ее музыкальной характеристикой и вместе с тем выражает ее несколько ироническое отношение к задумчивости и мечтательности Татьяны, особенно когда она произносит с разными оттенками слово "вздыхать", забавно растягивая слоги и этим подсмеиваясь над Татьяной.

Вся первая половина этой картины посвящена женским персонажам. Но вот в усадьбу приезжают Ленский и Онегин. Квартет Татьяны, Ольги, Ленского и Онегина передает состояние каждого из действующих лиц. Различны музыкальные партии Татьяны и Ольги. В диалоге Ленского и Онегина также обнаруживается несходство их взглядов.

Речитатив и ариозо Ленского — его первая характеристика. Восторженный и поэтичный облик юноши раскрывается с первых же слов: "Прелестно здесь! Люблю я этот сад, укромный и тенистый".

Ариозо имеет трехчастную форму с динамической репризой. Интонационно музыка средней части ариозо ("Я отрок был, тобой плененный") напоминает одну из прекрасных тем в партии Татьяны ("Кто ты: мой ангел ли хранитель") в сцене письма.

В заключительной сцене обрисован облик Онегина — учтивого, хорошо воспитанного, но холодного человека. В его небольшом ариозо ("Мой дядя самых честных правил") слышится ритм чопорного менуэта. В конце сцены в оркестре взволнованно звучит тема Татьяны.

Вторая картина открывается оркестровым вступлением, построенным на ярко драматичной теме. Музыка вступления играет важную роль в опере и как бы заранее предсказывает роковой исход любви Татьяны:

Далее звучит первая тема Татьяны (из вступления к опере) — тема ее девичьих грез.

Действие происходит в комнате Татьяны. Девушка просит няню рассказать ей чтонибудь о старине. Няня ведет свой нехитрый неторопливый рассказ. Музыка этого эпизода близка народным песням и в то же время построена на выразительных речевых интонациях. Рассказ няни прерывается взволнованным восклицанием Татьяны. Звучит напряженная и тревожная музыка, передающая ее смятение: "Ах, няня, няня, я страдаю, я тоскую, мне больно, милая моя, я плакать, я рыдать готова!" Это тема любви Татьяны, в следующей сцене оперы она получает широкое развитие. Татьяна просит оставить ее одну. Няня уходит.

Сцена письма — одно из высочайших достижений мирового оперного искусства. Характер героини раскрывается здесь в движении, неустанном развитии. Из наивной, мечтательной девочки Татьяна превращается в страстно любящую женщину, обретает душевную зрелость.

Второй раздел начинается проникновенной лирической темой в исполнении гобоя. На ее фоне Татьяна произносит простые и искренние слова: "Я к вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать!" Напевно-декламационная речь Татьяны хорошо сливается с темой оркестра:

Тема письма проходит дважды. При вторичном проведении музыка звучит более напряженно и драматично. Развитие приводит к новой теме, с которой начинается третий раздел сцены письма: "Другой! Нет, никому на свете не отдала бы сердца я".

Обе темы повторяются, причем вторая преобразуется в новую тему, становясь выражением окрепшего и восторженного чувства (четвертый, последний раздел сцены письма): "Кто ты: мой ангел ли хранитель или коварный искуситель?" Вся сцена заканчивается этой темой, звучащей радостно, ликующе.

Некоторые темы будут сопровождать Татьяну и дальше. Можно заметить, что тема 'Ты в сновиденьях мне являлся" имеет много общего с арией Ленского из пятой картины ("Что день грядущий мне готовит?..."). Тема "Пускай погибну я" позднее еще раз звучит в шестой картине в устах Онегина.

Е. Д. Крутикова в роли Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин"

Наступает рассвет. С помощью оркестровых красок Чайковский рисует картину утра. За окнами слышится мирный наигрыш пастушьего рожка (гобой). Светлая картина утра своим контрастом еще больше оттеняет душевную взволнованность Татьяны. Звучит порывистая тема любви. Входит няня. Татьяна просит ее отослать письмо Онегину. В оркестре вновь тревожно и властно проходит тема любви.

Третья картина — сцена свидания Татьяны и Онегина. Начиная с этой картины драматическое развитие сюжета в. опере основано на столкновении противоположных характеров: в 3й, 6й и 7й картинах — Онегина и Татьяны, в 4й и 5й — Онегина и Ленского.

Начинается третья картина хором "Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки!" Это поют крепостные девушки, собирая ягоды. Своим спокойным и чуть лукавым характером хор еще более подчеркивает драматизм происходящих событий.

Вбегает Татьяна и в изнеможении падает на скамью. Ее вокальная партия в этой сцене немногословна. Она построена главным образом на нисходящих интонациях, отражающих настроение обреченности, предчувствие крушения светлых надежд. Оркестр выражает душевное смятение героини.

Поиному обрисован Онегин. Уже в первых тактах вступления к его арии проступают черты человека учтивого, светского, умеющего владеть собой. Мелодия арии развертывается неторопливо, в спокойном, размеренном ритме:

Краткие реплики Татьяны в момент холодной отповеди Онегина выдают ее горе и страдание: "О Боже! Как обидно и как больно!" Сцена заканчивается хором "Девицы, красавицы", обрамляющим картину.

Четвертая картина. Бал в доме Лариных в честь именин Татьяны. В этой картине даны яркие зарисовки провинциального помещичьего быта, здесь же происходит ссора Онегина и Ленского, которая приводит к роковой развязке в следующей картине.

В оркестровом вступлении к четвертой картине звучит тема из сцены письма Татьяны "Кто ты: мой ангел ли хранитель". Она сменяется далее беспокойной музыкой, напоминающей о роковом свидании Татьяны и Онегина в саду. С полными тревоги и смятения переживаниями Татьяны контрастирует сцена веселого домашнего праздника. Звучит вальс, на фоне которого слышатся реплики гостей.

Провинциальные барыни судачат и сплетничают. В Онегине они видят претендента на руку Татьяны. Онегин раздосадован.

Во время вальса назревает столкновение Ленского с Онегиным. Онегин танцует с Ольгой, и в душе Ленского вспыхивают ревнивые и горькие чувства. Музыка вальса постепенно драматизируется, отражая переживания героев. На фоне мазурки, сменяющей вальс, происходит ссора Ленского с Онегиным. Мелодия мазурки (в ми миноре) предвосхищает предсмертную арию Ленского:

Ссора друзей и гневный вызов на дуэль нарушают простодушное веселье. Сцена ссоры начинается элегическим ариозо Ленского "В вашем доме, как сны золотые, мои детские годы текли!" Оно переходит в ансамбль, в котором каждая партия индивидуализирована и передает тревожное состояние его участников.

Пятая картина. Действие происходит на фоне сумрачного зимнего утра. Оркестровое вступление к этой картине начинается и кончается мрачными аккордами, предвещающими трагический исход дуэли. Звучит тема из арии Ленского "Что день грядущий мне готовит?" Широкая напевная мелодия, основанная на эмоционально "чутких" романсовых интонациях, является характеристикой Ленского.

Отдельные мелодические фразы вокальной партии Ленского постоянно "допевают" солирующие инструменты оркестра (кларнет, струнные). Это способствует широте дыхания, создает впечатление непрерывности, "бесконечности" развития.

Средний раздел арии ("Блеснет заутра луч денницы и заиграет яркий день") светлым характером музыки контрастирует первому разделу. Его мелодия интонационно перекликается с ариозо Ленского "В вашем доме". Возвращение первой темы (на словах "Скажи, придешь ли, дева красоты") завершает арию. Ария со всей полнотой раскрывает образ Ленского — юного поэта с чистой душой, искреннего и преданного, с тревогой и тоской предчувствующего свою гибель.

Приезжает Онегин. Дуэт "Враги! Давно ли друг от друга нас жажда крови отвела?" построен в виде канона, в котором Онегин вслед за Ленским полностью повторяет ту же самую мелодию и слова. Перед лицом возможной смерти Ленский и Онегин переживают одни и те же чувства.

Скорбь Ленского передается Онегину, пробуждая в его душе искреннее раскаяние и желание помириться. Но светское представление о чести не допускает этого, и бывшие друзья произносят: "Нет! нет! нет!..." Весь канон сопровождается однообразными ударами литавр, что придает музыке характер оцепенения. На фоне скорбной и мрачной музыки происходит сцена дуэли.

С большой трагической силой звучат в оркестре темы Ленского — ариозо из первой картины ("Я люблю вас, Ольга") и, в заключение сцены, арии "Что день грядущий мне готовит?.." Ленский гибнет. "Разве не глубоко драматична и не трогательна смерть богато одаренного юноши, — писал сам П. И. Чайковский, — из-за рокового столкновения

Шестая картина. Бал в Петербурге, в высшем светском обществе. Звучит блестящий полонез. Появляется вернувшийся из дальних странствий Онегин. Равнодушным взором смотрит он на бал, на танцующие пары (монолог "И здесь мне скучно!"). Но вот звучит плавная и теплая мелодия вальса. Она воссоздает новый облик Татьяны — светской женщины, сдержанной и величавой. Онегин поражен. Он расспрашивает о ней князя Гремина. В арии "Любви все возрасты покорны" Гремин рассказывает Онегину о своей глубокой преданной любви к Татьяне — своей жене:

Гремин представляет Онегина Татьяне. И в этот момент в оркестре взволнованно и страстно звучит тема ее любви из сцены письма: оркестр выражает то, о чем не говорят в данный момент герои. Спокойно и сдержанно разговаривает Татьяна с Онегиным. Затем под предлогом усталости она покидает бал. Картину завершает взволнованное ариозо Онегина: "Увы, сомненья нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, полный страсти юной!" В его душе вспыхивает горячее чувство к Татьяне. Пробуждение этого чувства коренным образом меняет интонационный строй его речи — в его партии звучит одна из прежних тем Татьяны:

Седьмая картина. В доме Греминых. Татьяна одна. В слезах читает она письмо Онегина. Внезапно появляется Онегин. Следует сцена объяснения. Онегин признается Татьяне в любви. Встреча с Онегиным пробудила в душе Татьяны прежнее чувство. Просто и искренне говорит она Онегину, что попрежнему любит его. С глубокой болью вспоминает о том, что "счастье было так возможно, так близко". Но чувство долга побеждает:

Опера заканчивается горьким восклицанием Онегина "Позор, тоска! О жалкий жребий мой!"

Опера "Евгений Онегин" — одно из высоких достижений русского оперного искусства. Правдивые образы пушкинского романа помогли разрешить задачу создания "интимной, но сильной драмы", действующими лицами которой явились "настоящие живые люди". Естественно, что не все богатейшее содержание романа Пушкина нашло свое воплощение в опере Чайковского. Самое название "лирические сцены", данное автором опере, говорит о преимущественном интересе Чайковского к внутреннему миру своих героев.

Личная драма героев развертывается на фоне бытовых картин. Разнохарактерные бытовые сцены придают опере особенную прелесть. Таковы в первой картине романс "Слыхали ль вы", пение и пляска крестьян по случаю окончания жатвы ("дожинки"), пастушеский рожок в сцене письма, песня "Девицы, красавицы" в третьей картине, забавные поздравительные куплеты Трике в четвертой и непритязательные танцы, на фоне которых разгорается ссора Онегина и Ленского. Светлый колорит этих бытовых сцен еще ярче и рельефнее оттеняет глубину душевных переживаний героев.

Уже при жизни композитора "Евгений Онегин" стал одной из самых любимых опер. Вслед за постановкой силами студентов Московской консерватории опера с успехом шла сперва на сцене Большого театра в Москве, затем в Петербурге и начала триумфальное шествие по городам России и за границей.

"Я желал бы всеми силами души, — писал Чайковский, — чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору". Желание композитора сбылось.

От сердца к сердцу идет музыка Чайковского. Она всегда искренна, всегда правдива. В ней каждый человек может узнать себя, свои мысли, переживания и чувства. Она волнует, потрясает и возвышает душу.

Творчество Чайковского — вершина мировой музыкальной культуры XIX века — вечно живой и драгоценный родник, из которого не перестают черпать вдохновение композиторы XX века.

Основные произведения

10 опер, в том числе "Кузнец Вакула" ("Черевички"), "Евгений Онегин", "Мазепа", "Чародейка", "Пиковая дама", Иоланта" и др.

3 балета: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"

Музыка к весенней сказке А. Островского "Снегурочка"

6 симфоний и программная симфония "Манфред"

Одночастные симфонические произведения: увертюрыфантазии "Ромео и Джульетта" и Гамлет'"; фантазии "Буря" и "Франческа да Римини"

"Итальянское каприччио", Серенада для струнного оркестра

3 симфонические сюиты и "Моцартиана" (4я сюита)

3 концерта для фортепиано с оркестром

Концерт для скрипки с оркестром

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

3 струнных квартета

Фортепианное трио "Памяти великого художника"

Струнный секстет "Воспоминание о Флоренции"

Свыше 100 фортепианных пьес, в том числе циклы "Времена года", "Детский альбом", 2 сонаты, вальсы, мазурки, скерцо и др.

100 романсов

Ну а если Вы все-таки не нашли своё сочинение, воспользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 20 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

Сочинение по вашей теме «Евгений Онегин» Чайковского. Поищите еще с сайта похожие.

В жизни П.И. Чайковского 1877 год был одним из кризисных, но он принес миру два величайших сочинения – Четвертую симфонию (f-moll, ор. 36) и оперу «Евгений Онегин». При сопоставлении этих двух сочинений трудно объяснить возможность их параллельного создания – настолько различны их образные миры по своему эмоциональному наполнению.

Письмо, но не Татьяны

1877 год в личной биографии Чайковского отмечен женитьбой на Антонине Милюковой. Будучи на 8 лет младше композитора, родом из обедневшей дворянской семьи, Милюкова впервые встретила Чайковского 5 лет ранее у своего брата и, регулярно встречая его в коридорах Московской консерватории, решительно влюбилась в музыканта.

Весной 1877 она написала Чайковскому письмо с признанием и предложением встречи. Долго отказываясь, Чайковский сдался в мае, и вскоре девушка сама сделала композитору предложение стать его женой. Чайковский признавался ей в отсутствии чувств, своем скверном характере, но ощущал необходимость обзавестись традиционной семьей.

6 июля в Москве состоялось тайное венчание (Чайковский назвал его «нравственной пыткой»), о котором не знали даже близкие родственники молодоженов.

Окончательно поняв собственную ошибку, Чайковский через две недели после женитьбы уезжает за границу, бросая службу в консерватории благодаря предложению близкого друга и мецената Надежды фон Мекк о ежемесячной спонсорской помощи.

Эмоциональная подавленность композитора в полной мере нашла выход в замысле Четвертой симфонии, где человек сталкивается с роком, фатумом. Однако это не Пятая Бетховена, где герой готов схватить «судьбу за глотку». Чайковский видит своего героя подавленным, беспомощным, ищущим спасения в отдохновении на природе, в народном веселье. Это во многом обрисовывает состояние самого композитора после фатальной свадьбы.

Однако победить фатализм судьбы композитор сумел в другом сочинении этого времени: одновременно с историей письма и первых встреч Чайковского и Милюковой рождался замысел «Евгения Онегина». Сюжет оперы, который Чайковский искал достаточно долгое время, был подсказан ему певицей Елизаветой Лавровской именно в мае 1877 года.

Неожиданный успех

«Мне кажется, что опера осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких, музыка, лишенная блеска и трескучей эффектности»

Чайковский о «Евгении Онегине»

Созданный оперный аналог пушкинского «Онегина» был далек не только от литературного первоисточника, но и от оперных канонов. Минимум сценических эффектов, время действия приближенное к современности (20-е годы XIX века), гибель одного из главных героев в центре действия, отсутствие массового финала… Чайковский понимал, что усугубить данные факты может только постановка на сцене казенного театра и принял решение отдать оперу для премьеры молодым и свежим певцам под управлением понимающего дирижера.

Премьера в марте 1879 года прошла на сцене Малого театра и была представлена студентами Московской консерватории, оркестр играл под руководством Николая Рубинштейна. Опасаясь провала премьеры, Чайковский присутствовал на репетициях инкогнито и был до глубины души тронут проникновенностью исполнения выбранных артистов. После небывалого успеха премьерного показа опера начала свое триумфальное шествие: Москва, Санкт-Петербург, Харьков, Киев, вновь Санкт-Петербург (дирижер Эдуард Направник) и Москва (под руководством Сергея Рахманинова), Прага и премьера в Гамбурге под управлением Густава Малера. Чайковский, присутствовавший на гамбургской постановке, был тронут отношением Малера и высоко оценил спектакль. Позднее Малер представил шедевр Чайковского в Венской опере.

«Евгений Онегин» Пушкина-Чайковского неизменно привлекает к себе внимание дирижеров и режиссеров, оставаясь одной из наиболее репертуарных опер по всему миру. Дирижер Дмитрий Крюков, приглашенный дирижер Большого театра и дирижер Государственной академической симфонической капеллы России, прокомментировал это произведение культурно-политическому журналу «Э-Вести» так:

«Онегин» — бессмертный шедевр бессмертных Чайковского и Пушкина. Это знакомая с детства музыка и история о жизни наших предков, русских людей. История о долге, о любви, о чести. Каждая нота этой оперы пропитана высоким благородством русского человека.

С непревзойденными мастерством и гениальностью Чайковский запечатлел прямые и скрытые пушкинские смыслы, усиливая впечатление от истории, взрастившей многие поколения истинно верных культуре людей. Невозможно сдержать слез в кульминационные моменты оперы, чистота, искренность и простота музыки, в которых всегда вторым планам проходят мысли о миссии и страданиях русского народа, не может оставить равнодушным никого».

26 октября и 4 ноября 2017 года Дмитрию предстоит дирижировать «Евгением Онегиным» в Екатеринбурге, в Екатеринбургском театре оперы и балета.