Что такое эпиграф

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Обращать особое внимание на эпиграф перед началом чтения – признак хорошего тона и высокой читательской культуры.

Благодаря эпиграфу автор произведения вписывает свой труд в ту или иную литературную традицию, подготавливает нас к восприятию определённой темы или идеи.

Сегодня мы поговорим о том, для чего необходим эпиграф в художественном тексте и как он помогает понять авторский замысел.

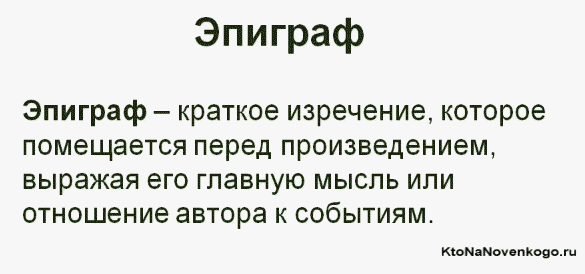

Эпиграф — это…

Данное слово пришло к нам из древнегреческого и переводится как «надпись».

Эпиграф — это часть композиции, предшествующая основному тексту произведения или его главы.

Это, как правило, фрагмент другого литературного произведения в стихах или прозе (что это такое?), отсылающий к предшествующим образцам жанра или более ранним обращениям к теме повествования.

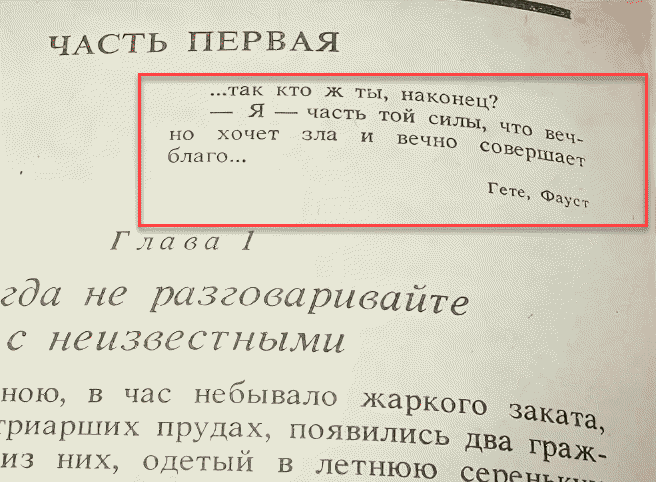

Иногда в качестве эпиграфа используются пословицы, поговорки, загадки, лирические напевы и другие элементы фольклора. Так, практически каждая глава романа М.Шолохова «Тихий Дон» предваряется строками казачьих песен, которые погружают читателя в атмосферу народной жизни.

Эпиграф не следует смешивать с предисловием. Их отличие в том, что предисловие к произведению пишет сам автор, а эпиграф (за редким исключением) заимствуется из чужих текстов. При этом указание авторства обязательно.

Учитывайте это при написании экзаменационного сочинения, которое тоже можно украсить роскошным эпиграфом, соответствующим теме. Пользуйтесь цитатами из проверенных источников. Неверное указание авторства повлечёт за собой фактическую ошибку, а анонимный фрагмент текста в эпиграфе заставит сомневаться в подлинности фрагмента.

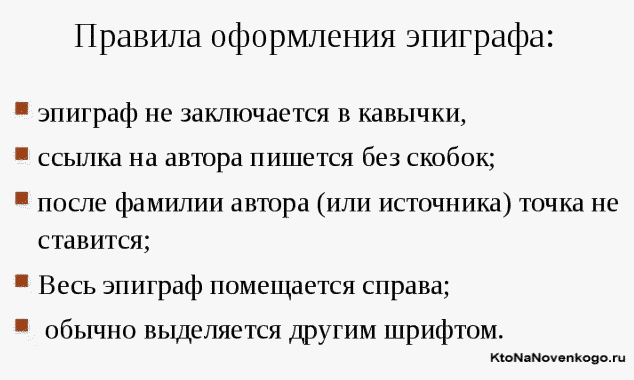

Помните, что на письме эпиграф традиционно выделяется особой разметкой: его помещают в правом верхнем углу страницы и не заключают в кавычки. Фамилию и инициалы авторы указывают под текстом цитаты строчкой ниже с ориентацией на правый край.

Функции эпиграфа

Для чего писателям, журналистам и учёным необходим чужой текст в дополнение к собственному? Нельзя ли обойтись тем, что заключено в самом произведении (рассказе, романе (что это?), научной статье, газетном очерке)?

Ответов может быть несколько:

- придать собственным словам авторитета и значимости (это характерно для молодых журналистов и начинающих авторов, которые не решаются делать безапелляционные заявления от первого лица);

- подготовить читателя к разговору на определённую тему;

- выразить личное отношение к описываемой проблеме;

- настроить на особое эстетическое восприятие сцен и эпизодов, представленных в произведении;

- вписать свой труд в общекультурный контекст;

- обогатить повествование отсылкой к другим похожим текстам (произведение напоминает ящик с двойным или даже тройным дном, его смыслы раскрываются на нескольких уровнях).

Иногда эпиграф сочетает в себе все эти функции. Бывает, что эпиграфов несколько и они по-разному освещают отношение к одной и той же проблеме. Тогда читатель заранее готовится к широкому взгляду на предмет.

Как подобрать эпиграф к сочинению

Чтобы эпиграф стал украшением, а не позором вашей работы, следуйте нескольким простым советам:

- Не выбирайте слишком объёмные фрагменты, даже если цитируемый текст вам очень нравится. Сосредоточьтесь на одном (максимум двух) предложениях прозы или одной строфе (от 2 до 4 строк) стихотворения.

- В качестве эпиграфа идеально подойдут краткие изречения: авторские афоризмы, пословицы, поговорки. В них мысль сведена к минимальному количеству знаков, лаконично (это как?) и ёмко сформулирована, предельно понятна.

- Будут уместны цитаты из произведений, о которых вы будете говорить в основной части сочинения, подбирая литературные аргументы.

К примеру, если речь пойдёт о теме любви и привычки на материале романа А.Пушкина «Евгений Онегин», уместно будет поместить в начале крылатые строки:

Привычка свыше нам дана

Замена счастию она - Лучше цитировать общеизвестных авторов и мыслителей. Если вы берёте в качестве эпиграфа четверостишие своей гениальной подруги или афоризм современного писателя-фантаста, которого читают только подростки, будьте готовы дать проверяющим развёрнутый комментарий об источнике цитирования.

Самое же главное – найти именно то изречение, которое точно выразит смысл вашей работы. Хороший эпиграф и вдохновит вас, и подскажет, о чём писать.

Творите так, чтобы ваши собственные произведения разбирали на эпиграфы!

Как оформлять эпиграф

Эпиграф – это короткий текст, являющийся изречением или цитатой, которая указывает его смысл или отношение к нему автора. Источником эпиграфа могут стать литературные, научные, религиозные произведения, письма, мемуары, произведения народного творчества.

Инструкция

Эпиграф в краткой форме выражает основную идею произведения, сообщает читателям о главной теме, выражает его основное настроение, может предварительно охарактеризовать действующих лиц или дать представление о сюжетных линиях. Иными словами, эпиграф – это центральная мысль произведения, которая развивается в нем самом. Эпиграфы появились в литературе эпохи Возрождения, однако прочно вошли в ней лишь с писателями-романтиками.

Оформляется эпиграф в правой верхней стороне листа без кавычек. Фамилия автора, его инициалы после текста эпиграфа не включаются в скобки, после них не нужно ставить точку. Иногда эпиграфы помещают слева, но с большим отступом, примерно на половину строки основного текста.

Эпиграф обычно набирают шрифтом меньшего размера, чем основной текст. Лучше если он будет выделен, например, курсивом. Если эпиграф представляет собой иностранный текст и его перевод, то их набирают разными очертаниями одного вида шрифта и размера, чаще всего курсивом и прямым текстом. При этом перевод отделяют от оригинального текста пропусками.

В конце эпиграфа ставится знак препинания, подходящий по смыслу. Поскольку в большинстве случаев эпиграф представляет собой неоконченную цитату, после него ставится многоточие. Текст эпиграфа не нужно заключать в кавычки. Если есть ссылка на источник текста эпиграфа, она набирается отдельной строкой, выделяя шрифтом, при этом точку на конце не ставят.

Все сточки эпиграфа должны быть примерно равной длины. Часто в художественных произведениях улучшенного оформления эпиграф ко всей книге помещают на отдельной нечетной полосе после титула, а эпиграфы к ее главам после названия каждой из них. Эпиграф ко всему произведению может быть размещен на первой текстовой полосе над первым заголовком. Эпиграфы к частям произведения обязательно отделяются от рубрик и от текста.

Источники:

- Принципы вёрстки книг

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Текст: Ольга Лапенкова

Понять, что хотел донести тот или иной автор, не так-то просто. Одно дело — читать стихи о красоте природы либо любви к Родине, Чем отличаются фабула и сюжет в литературе? И почему некоторые классики из школьной программы любят всё усложнять?и совсем другое — анализировать долгие истории, на протяжении которых герои совершают противоречивые поступки: в какой-то момент начинает казаться, что и сам писатель уже запутался и забыл, что хотел сказать.

К счастью, отечественные классики добавляют в текст многочисленные подсказки. На прошлой неделе мы разбирались, что такое говорящие фамилии, а сегодня узнаем, что такое эпиграф.

Итак, эпиграф — это короткая фраза, написанная сразу после названия. Это может быть пословица, или крылатое выражение, или цитата из какого-либо произведения. Такая фраза может соответствовать мысли, которую постарался донести автор нового произведения, — или, наоборот, служить отправной точкой для спора.

Примеры употребления

Например, в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» эпиграфом служит русская народная пословица: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Иными словами, если ты сам разрушаешь собственную жизнь, нечего перекладывать ответственность на других. Вот и чиновники из пьесы «Ревизор» в пятом действии долго и с упоением выясняют, кто виноват в щекотливой ситуации с Хлестаковым, не желая увидеть и принять главного: виноваты все без исключения.

А вот в повести Ф. М. Достоевского «Бедные люди» всё наоборот. История Макара Девушкина и его дальней родственницы Вареньки, донельзя приземлённая, словно спорит с эпиграфом, который звучит так:

Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь… невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил. Кн. В Ф. Одоевский [отрывок из рассказа «Живой мертвец». — Прим. О. Л.]

«Сказочниками» здесь, вопреки общепринятому смыслу этого слова, пренебрежительно названы писатели, которые «всю подноготную в земле вырывают», то есть размышляют о проблемах ничем не примечательных людей — и, кстати, далеко не всегда завершают произведения хэппи-эндом. Такие авторы считают: искусство нужно не для того, чтобы дарить спокойствие и радость, — а наоборот, чтобы «пробуждать» людей, открывать им глаза на творящиеся вокруг ужасы.

Итак, герой В. Ф. Одоевского возмущён тем, что писатели-«сказочники» освещают сложные проблемы, но автор повести «Бедные люди» с ним не согласен. И, несмотря на то что Макар Девушкин и Варенька — выдуманные персонажи, повесть Достоевского написана так, что читатель уверен: всё это происходило на самом деле. Автор старательно работает с портретом, интерьером и деталями, [ГИПЕРССЫЛКА НА СТАТЬЮ ПРО ДЕТАЛЬ] описывая и комнату Макара Девушкина (строго говоря, это даже не комната, а крохотный уголок, отделённый от кухни хлипкой перегородкой), и его служебную одежду — старый, весь в заплатах, вицмундир, и подарки, которые тот на последние деньги покупает для Вареньки…

Но дело даже не в том, сколько простых, совершенно не возвышенных вещей попадает в «объектив» автора. Главное — сложнейшие проблемы, с которыми сталкиваются герои: это и нищета, и трудности со здоровьем, и пренебрежительное отношение окружающих (от равнодушия до извращённой жестокости), а главное — отсутствие перспектив. Девушкин и Варенька понимают, что никогда не будут счастливы; но, конечно, не признаются в этом ни друг другу, ни самим себе.

Посмотрим, как «работают» эпиграфы в произведениях других отечественных классиков.

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

Эпиграф: «И жизнь торопится и чувствовать спешит» (П. А. Вяземский)

В качестве эпиграфа к роману в стихах Александр Сергеевич выбрал строчку из творчества близкого друга П. А. Вяземского, а именно — из его стихотворения «Первый снег». Поэтому современный читатель, открывая «Евгения Онегина», может подумать, что под обложкой «спряталось» лёгкое, весёлое повествование о молодых, азартных, полных энергии героях, которые дружат, влюбляются, занимаются творчеством и путешествуют, и всё у них хорошо. Однако в стихотворении «Первый снег» есть и такие строки:

- Счастливые лета! Пора тоски сердечной!

- Но что я говорю? Единый беглый день,

- Как сон обманчивый, как привиденья тень,

- Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный!

- И самая любовь, нам изменив, как ты,

- Приводит к опыту безжалостным уроком

- И, чувства истощив, на сердце одиноком

- Нам оставляет след угаснувшей мечты.

Лирический герой П. А. Вяземского называет молодость «порой тоски сердечной», которая проходит, словно «единый беглый день», — и оставляет после себя только разочарование, скорбь по ушедшим чувствам. Почему юношеская надежда на любовь и взаимопонимание становится лишь «угаснувшей мечтой», в стихотворении не уточняется. Возможно, лирический герой говорит о том, что влечение не так-то часто оказывается взаимным, — а может, о том, что даже счастливая семейная жизнь со временем становится однообразной и скучной.

Так или иначе, оба сценария находят развитие в романе. Первый случай — это сюжетная линия самого Евгения и Татьяны Лариной, второй — линия Владимира Ленского (особенно если вспомнить, какой он видел совместную жизнь с Ольгой).

М. Ю. Лермонтов, «Мцыри»

Эпиграф: «Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю» (1-я Книга Царств)

Эпиграф к душещипательной поэме Лермонтова о мальчике, которого в шестилетнем возрасте вырвали из естественной среды обитания и поселили в монастырь, взят из Ветхого Завета. Фразу «Вкушая, вкусих мало мёда…» произносит молодой человек по имени Ионафан — сын израильского царя Саула, воевавшего с фимистимлянами, а целиком история звучит так:

Саул заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи.

И пошёл весь народ в лес, и был там на поляне мёд. <…> Но никто не протянул руки своей ко рту своему <…>.

Ионафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул её в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его.

И сказал ему один из народа, говоря: отец твой заклял народ, сказав: «Проклят, кто сегодня вкусит пищи»; от этого народ истомился.

И сказал Ионафан: смутил отец мой землю; смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду;

если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение Филистимлян?

Итак, царь Саул велел народу, в том числе и воинам, воздержаться от еды, чтобы показать Богу мужество и самоотверженность своих подданных. Однако Ионафан скептически отнёсся к решению отца. Молодой человек рассудил, что Бог и так знает, кто из воинов готов стоять за родину до конца, а кто, наоборот, самолюбив и труслив. А значит, отказ от пищи не помогает израильскому воинству, а наоборот — лишает его сил.

После этих событий народ Саула, действительно, столкнулся с фимистимлянами на поле боя и добился значительных успехов — но это была ещё не окончательная победа. Царь не мог решить, стоит ли ему отправляться в погоню за отступившими фимистимлянами. Чтобы быть уверенным в успехе, он решил проверить, нет ли в числе его войска людей, совершивших дурные поступки:

…пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне?

Ибо <…> если окажется и на Ионафане, сыне моем, то и он умрёт непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. <…>

И сказал Саул: Господи <…>! дай знамение. <…>

И сказал Саул Ионафану: расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Ионафан и сказал: я отведал концом палки, которая в руке моей, немного мёду; и вот, я должен умереть.

И сказал Саул: <…> ты, Ионафан, должен сегодня умереть!

Но народ сказал Саулу: Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадёт с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Ионафана, и не умер он.

На первый взгляд, история Ионафана не имеет ничего общего с плачевной судьбой Мцыри. Первый был сыном царя, прославленным военачальником и, в каком-то смысле, революционером, не боящимся доказывать свою правоту. Второй же не прославился ничем, кроме попытки побега из монастыря.

И всё-таки, судя по всему, М. Ю. Лермонтов процитировал фразу из Книги Царстве не только потому, что в переносном смысле «вкусить мало мёда» означает «познать мало радости в жизни». Ионафан не раз находился на волоске от смерти: и во время битвы с фимистимлянами, и на суде, который устроил его отец Саул, — но всё-таки остался жив. Вот и Мцыри много раз мог умереть. Но всё-таки не умер. Не значит ли это, что у произведения Лермонтова — открытый финал, и заканчивается оно не так пессимистично, как кажется? Это вполне возможно, особенно учитывая то, как сложилась жизнь грузинского монаха, ставшего прототипом Мцыри.

А. С. Пушкин, «Барышня-крестьянка»

Эпиграф: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (И. Ф. Богданович)

На первый взгляд, эпиграф к этой шуточной повести А. С. Пушкина предельно прост, ведь её главная героиня — затейница Лиза Муромская — в какой-то момент и впрямь переодевается в крестьянку, а потом, наоборот, наносит столько косметики, что её с трудом узнают даже родители. Однако «душенька» у И. Ф. Богдановича — это не девушка, а самая настоящая душа, та самая Психея, которую воспевали ещё древние греки. И поэма «Душенька», написанная в 1783-м году, является переложением античного мифа о том, как красавицу Психею чуть не погубили из зависти, — но, пройдя множество испытаний, она встретила «того самого» и обрела-таки счастье. Так что трудности, выпавшие на долю Лизы Муромской, — это, в каком-то смысле, проверка: достойна ли эта девушка награды? Хватит ли ей решительности, находчивости и смелости, чтобы добиться своего?

А ещё эпиграф из Богдановича показывает, что Лиза Муромская выбирает себе избранника не из корыстных мотивов — не потому, что он богат или красив, — а потому, что слышит голос собственной души. И будущий Лизин жених, кстати, делает то же самое.