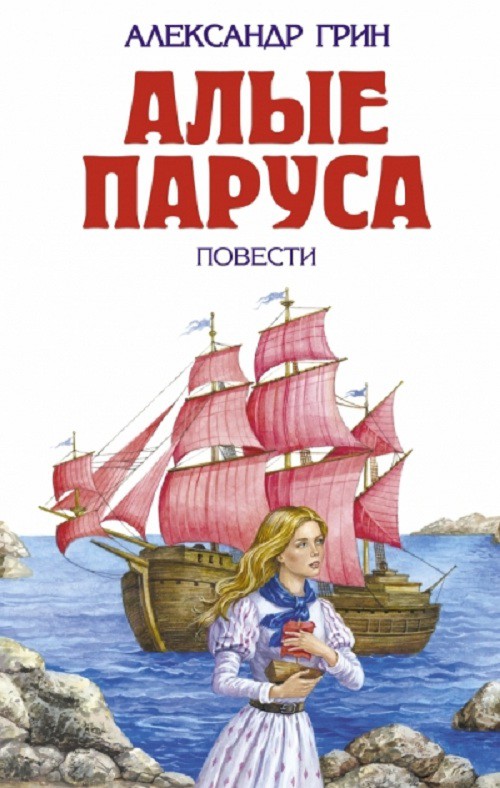

Романтическая

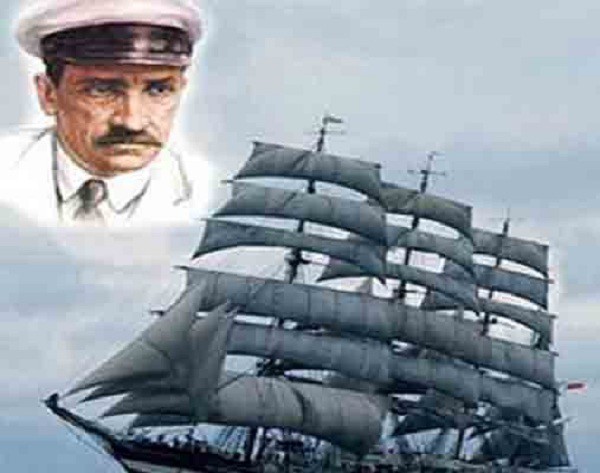

повесть Александра Степановича Грина

«Алые паруса» олицетворяет прекрасную

юношескую мечту, которая непременно

осуществится, если верить и ждать.

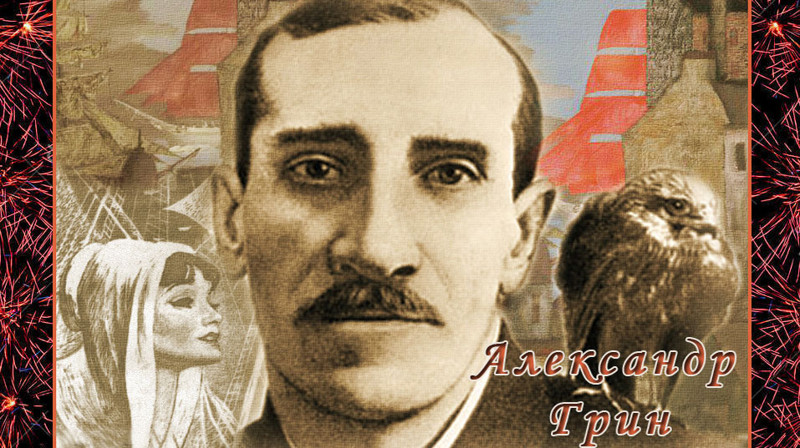

Сам

писатель прожил тяжелую жизнь. Почти

непонятно, как этот угрюмый человек, не

запятнав, пронес через мучительное

существование дар могучего воображения,

чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Пережитые трудности отняли у писателя

любовь к действительности: она была

слишком страшной и безысходной. Он

всегда пытался уйти от нее, считая, что

лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью

и мусором» каждого дня.

Начав

писать, Грин создал в своем творчестве

героев с сильными и независи-мыми

характерами, веселых и смелых, населявших

прекрасную землю, полную цветущих садов,

пышных лугов и бескрайнего моря. Эта

выдуманная «счастливая земля», не

нанесенная ни на одну географическую

карту, должна быть тем «райс-ким уголком»,

где счастливы все живущие, нет голода

и болезней, войн и несчастий, а жители

ее занимаются созидательным трудом и

творчеством.

Русская

жизнь для писателя была ограничена

обывательской Вяткой, грязной ремесленной

школой, ночлежными домами, непосильным

трудом, тюрьмой и хроническим голодом.

Но где-то за чертой серого горизонта

сверкали страны, созданные из света,

морских ветров и цветущих трав. Там жили

люди, коричневые от солнца, — золотоискатели,

охотники, художники, неунывающие бродяги,

самоотверженные женщины, веселые и

нежные, как дети, но прежде всего — моряки.

Грин

любил не столько море, сколько выдуманные

им морские побережья, где соединялось

все, что он считал самым привлекательным

в мире: архипелаги легендарных островов,

песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая

морская даль, теплые лагуны, сверкающие

бронзой от обилия рыбы, вековые леса,

смешавшие с запахом соленых бризов

запах пышных зарослей, и, наконец, уютные

приморские города.

Почти

в каждом рассказе Грина встречаются

описания этих несуществующих городов

— Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов писатель

вложил черты всех виденных им портов

Черного моря.

Мечтами

об «ослепительном случае» и радости

полны все рассказы писателя, но больше

всего — его повесть «Алые паруса». Характерно,

что эту пленительную и сказочную книгу

Грин обдумывал и начал писать в Петрограде

1920 года, когда после сыпного тифа он

бродил по обледенелому городу, искал

каждую ночь нового ночлега у случайных,

полузнакомых людей.

В

романтической повести «Алые паруса»

Грин развивает свою давнюю мысль о том,

что людям необходима вера в сказку, она

будоражит сердца, не дает успокоиться,

заставляет страстно желать такой

романтической жизни. Но чудеса не

приходят сами собой, каждый человек

должен воспитывать в себе чувство

прекрасного, умение воспринимать

окружающую красоту, активно вмешиваться

в жизнь. Писатель был убежден, что если

отнять у человека способность мечтать,

то исчезнет самая главная потребность,

рождающая культуру, искусство и желание

борьбы во имя прекрасного будущего.

С

самого начала повествования читатель

попадает в необыкновенный мир, созданный

воображением писателя. Суровый край,

хмурые люди заставляют страдать Лонгрена,

потерявшего любимую и любящую жену. Но

человек волевой, он находит в себе силы

противостоять окружающим и даже растить

дочь — светлым и ярким существом.

Отвергнутая сверстниками, Ассоль

прекрасно понимает при-роду, которая

принимает девочку в свои объятия. Этот

мир обогащает душу геро-ини, делая ее

чудным творением, тем идеалом, к которому

должны стремиться и мы. «Ассоль проникла

в высокую, брызгающую росой луговую

траву; держа руку ладонью вниз над ее

метелками, она шла, улыбаясь струящемуся

прикосновению. Засматривая в особенные

лица цветов, в путаницу стеблей, она

различала там по-чти человеческие намеки

— позы, усилия, движения, черты и взгляды…»

Отец

Ассоль зарабатывал на жизнь изготовлением

и продажей игрушек. Мир игрушек, в котором

жила Ассоль, естественно, формировал

ее характер. А в жизни ей пришлось

столкнуться со сплетнями и злом. Вполне

закономерно, что реальный мир испугал

ее. Убегая от него, пытаясь сохранить в

своем сердце чувство прекрасного, она

поверила в красивую сказку об алых

парусах, рассказанную ей добрым человеком.

Этот добрый, но несчастный человек,

несомненно, желал ей добра, а обернулась

его сказка страданиями для нее. Ассоль

поверила в сказку, сделала ее частью

своей души. Девочка была готова к чуду

— и чудо нашло ее. И все же именно сказка

помогла ей не опуститься в болото

обывательской жизни.

Там,

в этом болоте, жили люди, которым

недоступна была мечта. Они готовы были

издеваться над любым человеком, жившим,

думавшим, чувствовавшим не так, как

жили, думали и чувствовали они. Поэтому

Ассоль, с ее прекрасным внутренним

миром, с ее волшебной мечтой, они считали

деревенской дурочкой. Мне кажется, эти

люди были глубоко несчастны. Они

ограниченно мыслили, чувствовали, сами

желания их были ограниченными, но

подсознательно они страдали от мысли,

что им чего-то недостает.

Это

«что-то» не было пищей, кровом, хотя у

многих даже это было не таким, как им бы

хотелось, нет, это было духовной

потребностью человека хоть изредка

видеть прекрасное, соприкасаться с

прекрасным. Мне кажется, что эту

потребность в человеке нельзя вытравить

ничем.

И

не преступление их, а несчастье в том,

что они настолько огрубели душой, что

не научились видеть прекрасное в мыслях,

в чувствах. Они видели только грязный

мир, жили в этой реальности. Ассоль же

жила в другом, выдуманном мире, непонятном

и потому не принимаемом обывателем.

Столкнулись мечта и действительность.

Это противоречие и сгубило Ассоль.

Это

очень жизненный факт, наверное, пережитый

самим писателем. Очень часто люди, не

понимающие другого человека, может,

даже великого и прекрасного, считают

его дураком. Так им легче.

Грин

показывает, как замысловатыми путями

два человека, созданные друг для друга,

идут к встрече. Грэй живет в совершенно

другом мире. Богатство, роскошь, власть

даны ему по праву рождения. А в душе

живет мечта не о драгоценностях и пирах,

а о море и парусах. Наперекор семье он

становится моряком, плавает по миру, и

однажды случай приводит его в таверну

селения, где живет Ассоль. Как грубый

анекдот, рассказывают Грэю историю о

сумасшедшей, которая ждет принца на

корабле с алыми парусами.

Увидев

Ассоль, он полюбил ее, оценив красоту и

душевные качества девушки. «Он ощутил

как бы удар — одновременный удар в сердце

и голову. По дороге, лицом к нему, шла та

самая Корабельная Ассоль… Уди-вительные

черты ее лица, напоминающие тайну

неизгладимо волнующих, хотя простых

слов, предстали перед ним теперь в свете

ее взгляда». Любовь помогла Грею понять

душу Ассоль, принять единственно

возможное решение — заменить на алые

паруса своего галиота «Секрет». Теперь

для Ассоль он становится сказочным

героем, которого она так долго ждала и

которому безоговорочно отдала «золотое»

сердце.

Писатель

награждает героиню любовью за ее

прекрасную душу, доброе и верное сердце.

Но и Грей счастлив этой встречей. Любовь

такой необыкновенной девушки, как

Ассоль, — редкая удача.

Как

будто две струны зазвучали вместе…

Скоро наступит то утро, когда корабль

подойдет к берегу, и Ассоль закричит:

«Я здесь! Вот я!» — и бросится бежать

прямо по воде.

Романтическая

повесть «Алые паруса» прекрасна своим

оптимизмом, верой в мечту, победой мечты

над обывательским миром. Прекрасна тем,

что внушает надежду на существование

в мире людей, способных услышать и понять

друг друга. Ассоль, привыкшая только к

насмешкам, все же вырвалась из этого

страшного мира и уплыла к кораблю,

доказав всем, что любая мечта может

осуществиться, если очень верить в нее,

не предать ее, не усомниться в ней.

Грин

был не только великолепным пейзажистом

и мастером сюжета, но еще и тонким

психологом. Он писал о самопожертвовании,

мужестве — героических чертах, заложенных

в самых обыкновенных людях. Он писал о

любви к труду, к своей профессии, о

неизученности и могуществе природы.

Наконец, очень немногие писатели так

чисто, бережно и взволнованно писали о

любви к женщине, как это делал Грин.

Писатель

верил в человека и считал, что все

прекрас-ное на земле зависит от воли

сильных, честных сердцем людей («Алые

паруса», 1923; «Сердце пустыни», 1923; «Бегущая

по волнам», 1928; «Золотая цепь», «Дорога

никуда», 1929 и др.).

Грин

говорил, что «вся земля, со всем, что на

ней есть, дана нам для жизни всюду, где

она есть». Сказка нужна не только детям,

но и взрослым. Она вызывает волнение —

источник высоких человеческих страстей.

Она не дает успокоиться и показывает

всегда новые, сверкающие дали, иную

жизнь, она тревожит и заставляет страстно

желать этой жизни. В этом ее ценность,

и в этом ценность ясного и могучего

обаяния рассказов Грина.

Что

объединяет рассмотренные мною произведения

Грина, Лермонтова и Пушкина? Русские

романтики полагали, что предметом

изображения должна быть только жизнь,

взятая в ее поэтических мгновениях,

прежде всего чувства и страсти человека.

Только

творчество, вырастающее на национальной

основе, может быть, по мнению теоретиков

русского романтизма, вдохновенным, а

не рассудочным. Подражатель по их

убеждению, лишен вдохновения.

В

борьбе с метафизическими взглядами на

эстетические категории, в защите

историзма, диалектических воззрений

на искусство, в призывах к конкретному

воспроизведению жизни во всех ее связях

и противоречиях заключается историческое

значение русской романтической эстетики.

Ее основные положения сыграли большую

конструктивную роль в формировании

теории критического реализма.

Романтизм

в музыке

В

музыке направление романтизма сложилось

в 1820-е годы, развитие его заняло

весь XIX век. Композиторы-романтики

старались с помощью музыкальных средств

выразить глубину и богатство внутреннего

мира человека. Музыка становится более

рельефной, индивидуальной. Получают

развитие песенные жанры, в том

числе баллада.

Представителями

романтизма в музыке являются:

в Австрии — Франц Шуберт;

в Германии — Эрнест

Теодор Гофман, Карл Мария Вебер,Рихард

Вагнер, Феликс Мендельсон, Роберт

Шуман, Людвиг Шпор; в Италии — Никколо

Паганини, Винченцо Беллини,

ранний Джузеппе Верди; во Франции — Г.

Берлиоз, Д. Ф. Обер, Дж. Мейербер;

в Польше — Фредерик Шопен;

в Венгрии — Ференц Лист.

В

России в русле романтизма

работали А. А. Алябьев, М. И. Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, Мусоргский,Бородин, Кюи, П. И. Чайковский.

Идея

синтеза искусств нашли выражение в

идеологии и практике романтизма.

Романтизм в музыке сложился в 20-е годы

XIX века под влиянием литературы романтизма

и развился в тесной связи с ним, с

литературой вообще (обращение к

синтетическим жанрам, в первую очередь

к опере, песне, инструментальной миниатюре

и музыкальной програмности). Характерное

для романтизма обращение к внутреннему

миру человека выразилось в культе

субъективного, тяге эмоционально-напряженному,

что определило главенство музыки и

лирики в романтизме.

Музыка

1-й половины XIX в. быстро эволюционировала.

Появился новый музыкальный язык; в

инструментальной и камерно-вокальной

музыке особое место получила миниатюра;

разнообразным спектром красок звучал

оркестр; по-новому раскрывались

возможности фортепиано и скрипки; музыка

романтиков была очень виртуозна.

Музыкальный

романтизм проявился во множестве

разнообразных ответвлений, связанных

с разными национальными культурами и

с разными общественными движениями.

Так, например значительно различаются

интимный, лирический стиль немецких

романтиков и «ораторский» гражданский

пафос, характерный для творчества

французских композиторов. В свою очередь

представители новых национальных школ,

возникших на основе широкого

национально-освободительного движения

(Шопен, Монюшко, Дворжак, Сметана, Григ),

так же как и представители итальянской

оперной школы, тесно связанной с движением

Рисорджименто (Верди, Беллини), во многом

отличаются от современников в Германии,

Австрии или Франции, в частности,

тенденцией к сохранению классических

традиций.

И

тем не менее все они отмечены некоторыми

общими художественными принципами,

которые позволяют говорить о едином

романтическом строе мысли.

Благодаря

особой способности музыки глубоко и

проникновенно раскрывать богатый мир

человеческих переживаний она была

поставлена романтической эстетикой на

первое место среди других искусств.

Многие романтики подчеркивали музыке

интуитивное начало, приписывали ей

свойство выражать “непознаваемое”.

Творчество выдающихся композиторов-романтиков

имело крепкую реалистическую основу.

Интерес к жизни простых людей, жизненная

полнота и правда чувств, опора на музыку

быта определяли реалистичность творчества

лучших представителей музыкального

романтизма. Реакционные тенденции

(мистика, бегство от действительности)

присуще лишь относительно небольшому

числу произведений романтиков. Они

проявились отчасти в опере “Эврианта”

Вебера (1823), в некоторых музыкальных

драмах Вагнера, оратории “Христос”

Листа (1862) и др.

К

началу XIX века появляются фундаментальные

исследования фольклора, истории, древней

литературы, воскрешаются преданные

забвению средневековые легенды,

готическое искусство, культура

Возрождения. Именно в это время в

композиторском творчестве Европы

сложилось множество национальных школ

особого типа, которым было суждено

значительно раздвинуть границы

общеевропейской культуры. Русская,

которая вскоре заняла если не первое,

то одно из первых мест в мировом культурном

творчестве (Глинка, Даргомыжский,

«кучкисты», Чайковский), польская (Шопен,

Монюшко), чешская (Сметана, Дворжак),

венгерская (Лист), затем норвежская

(Григ), испанская (Педрель) финская

(Сибелиус), английская (Элгар) — все они,

вливаясь в общее русло композиторского

творчества Европы, ни в коей мере не

противопоставляли себя сложившимся

старинным традициям. Возник новый круг

образов, выражающий неповторимые

национальные черты той отечественной

культуры, к которой принадлежал

композитор. Интонационный строй

произведения позволяет мгновенно узнать

на слух принадлежность к той или иной

национальной школе.

Композиторы

вовлекают в общеевропейский музыкальный

язык интонационные обороты старинного,

преимущественно крестьянского фольклора

своих стран. Они как бы очистили народную

русскую песню от лакированной оперы,

они ввели в космополитизированный

интонационный строй XVIII века песенные

обороты народно-бытовых жанров. Самое

яркое явление в музыке романтизма,

особенно ярко воспринимающееся при

сравнении с образной сферой классицизма

— господство лирико-психологического

начала. Разумеется, отличительная

особенность музыкального искусства

вообще — преломление любого явления

через сферу чувств. Музыка всех эпох

подчинена этой закономерности. Но

романтики превзошли всех своих

предшественников по значению лирического

начала в их музыке, по силе и совершенству

в передаче глубин внутреннего мира

человека, тончайших оттенков

настроения.

Тема

любви занимает в ней господствующее

место, ибо именно это душевное состояние

наиболее многосторонне и полно отражает

все глубины и нюансы человеческой

психики. Но в высшей степени характерно,

что эта тема не ограничивается мотивами

любви в прямом смысле слова, а

отождествляется с самым широким кругом

явлений. Сугубо лирические переживания

героев раскрываются на фоне широкой

исторической панорамы. Любовь человека

к своему дому, к своему отечеству, к

своему народу — сквозной нитью проходит

через творчество всех композиторов —

романтиков.

Огромное

место отводится в музыкальных произведениях

малых и больших форм образу природы,

тесно и неразрывно переплетающемуся с

темой лирической исповеди. Подобно

образам любви, образ природы олицетворяет

душевное состояние героя, так часто

окрашенное чувством дисгармонии с

действительностью.

С

образами природы часто соперничает

тема фантастики, что вероятно порождено

стремлением вырваться из плена реальной

жизни. Типичными для романтиков стали

поиски чудесного, сверкающего богатством

красок мира, противостоящего серым

будням. Именно в эти годы литература

обогатилась сказками, балладами русских

литераторов. У композиторов романтической

школы сказочные, фантастические образы

приобретают национальную неповторимую

окраску. Баллады вдохновлены русскими

писателями, и благодаря этому создаются

произведения фантастического гротескного

плана, символизирующего как бы изнанку

веры, стремящиеся переломить идеи страха

перед силами зла.

Многие

композиторы-романтики выступали также

как музыкальные писатели и критики

(Вебер, Берлиоз, Вагнер, Лист и др.).

Теоретические работы представителей

прогрессивного романтизма внесли весьма

значительный вкладт в разработку

важнейшых вопросов музыкального

искусства. Романтизм нашел выражение

и в исполнительном искусстве (скрипач

Паганини, певец А. Нурри и др.).

Прогрессивный

смысл Романтизма в этот период заключен

главным образом в деятельности Ференца

Листа.

Творчество Листа, несмотря на

противоречивость мировоззрения, в

основе своей было прогрессивным,

реалистическим. Один из основоположников

и классик венгерской музыки, выдающийся

национальный художник .

Во

многих произведениях Листа получила

широкое отражение венгерская национальная

тематика. Романтические, виртуозные

сочинения Листа расширили технические

и выразительные возможности фортепьянной

игры (концерты, сонаты). Значительными

были связи Листа с представителями

русской музыки, произведения которых

он активно пропагандировал.

Лист

вместе с тем сыграл большую роль в

развитии мирового музыкального искусства.

После Листа “для фортепиано стало

возможно все”. Характерные черты его

музыки — импровизационность, романтическая

приподнятость чувств, экспрессивная

мелодия. Лист ценится как композитор,

исполнитель, музыкальный деятель.

Крупнейшие работы композитора: опера

“Дон

Санчо или замок любви”(1825),

13 симфонических поэм “Тассо”,

” Прометей”,

“Гамлет”

и др., произведения для оркестра, 2

концерта для фортепиано с оркестром,

75 романсов, хоры и др. не менее известные

сочинения.

Одним

из первых проявлений романтизма в музыке

было творчество Франца

Шуберта (1797-

1828). Шуберт вошел в историю музыки как

крупнейший из основоположников

музыкального романтизма и создатель

ряда новых жанров: романтической

симфонии, фортепьянной миниатюры,

лирико-романтической песни (романса).

Наибольшее значение в его творчестве

имеет песня, в

которой он проявил особенно много

новаторских тенденций. В песнях Шуберта

глубже всего раскрыт внутренний мир

человека, заметнее характерная для него

связь с народно-бытовой музыкой, сильнее

всего проявилась одна из самых существенных

особенностей его дарования — удивительное

разнообразие, красота, обаяние мелодий.

К лучшим песням раннего периода

принадлежат “Маргарита

за прялкой”(1814)

, “Лесной

царь”.

Обе песни написаны на слова Гете. В

первой из них покинутая девушка вспоминает

любимого. Она одинока и глубоко страдает,

ее песня печальна. Простой и задушевной

мелодии вторит лишь монотонное жужжание

ветерка. ”Лесной царь”— сложное

произведение. Это не песня, а скорее

драматическая сцена, где перед нами

выступают три действующих лица: отец,

скачущий на коне через лес, больной

ребенок, которого он везет с собой, и

грозный лесной царь, являющийся мальчику

в лихорадочном бреду. Каждый из них

наделен своим мелодическим языком. Не

менее известны и любимы песни Шуберта

“Форель“, ”Баркаролла“, ”Утренняя

серенада”. Написанные в более поздние

годы, эти песни отличаются удивительно

простой и выразительной мелодией,

свежими красками.

Шубертом

написано также два цикла песен —

“Прекрасная

мельничиха”(1823),

и “Зимний

путь”(1872)-на

слова немецкого поэта Вильгельма

Мюллера. В каждой из них песни объединены

одним сюжетом. В песнях цикла “Прекрасная

мельничиха” рассказывается о юном

мальчике. Следуя течению ручья, он

отправляется в путь искать свое счастье.

Большая часть песен этого цикла имеет

светлый характер. Настроение цикла

“Зимний путь” совсем иное. Бедный юноша

отвергнут богатой невестой. В отчаяние

он оставляет родной город и уходит

бродить по свету. Его спутниками

становятся ветер, метель, зловеще

каркающий ворон.

Немногие

приведенные здесь примеры позволяют

говорить об особенностях песенного

творчества Шуберта.

Шуберт

очень любил писать музыку

для фортепиано.

Для этого инструмента им написано

огромное количество произведений.

Подобно песням, его фортепьянные

произведения были близки бытовой музыке

и так же просты и понятны. Излюбленными

жанрами его сочинений были танцы, марши,

а в последние годы жизни — экспромты.

Вальсы

и другие танцы обычно возникали у Шуберта

на балах, в загородных прогулках. Там

он их импровизировал, а дома записывал.

Если

сравнить фортепьянные пьесы Шуберта с

его песнями, то можно обнаружить много

общих черт. Прежде всего — это большая

мелодическая выразительность, изящество,

красочное сопоставления мажора и

минора.

Одним

из крупнейших французских композиторов

второй половины Х1Х века был Жорж

Бизе,

создатель бессмертного творения для

музыкального театра — оперы “Кармен”

и замечательной музыки к драме Альфонса

Доде “Арлезианка”.

Творчеству

Бизе свойственны точность и ясность

мысли, новизна и свежесть выразительных

средств, законченность и изящество

формы. Бизе присуща острота психологического

анализа в постижении человеческих

чувств и поступков, характерная для

творчества великих соотечественников

композитора — писателей Бальзака,

Флобера, Мопассана. Центральное место

в творчестве Бизе, разнообразном по

жанрам, принадлежит опере. Оперное

искусство композитора возникло на

национальной почве и вскормлено

традициями французского оперного

театра. Первой в своем творчестве задачей

Бизе считал преодоление существующих

во французской опере жанровых ограничений,

тормозящих ее развитие. “Большая”

опера кажется ему мертвым жанром,

лирическая — раздражает своей слезливостью

и мещанской ограниченностью, комическая

более других заслуживает внимания.

Впервые у Бизе появляются в опере сочные

и живые бытовые и массовые сцены,

предвосхищающие жизненные и яркие

сцены.

Музыка

Бизе к драме Альфонса Доде “Арлезианка”

известна главным образом по двум

концертным сюитам, составленным из ее

лучших номеров. Бизе использовал

некоторые подлинные провансальские

мелодии:

“Марш трех королей” и “Танец

резвых лошадей”.

Опера

Бизе “Кармен”

— музыкальная драма, развертывающая

перед зрителем с убеждающей правдивостью

и с захватывающей художественной силой

историю любви и гибели ее героев: солдата

Хозе и цыганки Кармен. Опера Кармен

создана на основе традиций французского

музыкального театра, но вместе с тем

она внесла и много нового. Опираясь на

лучшие достижения национальной оперы

и реформировав важнейшие ее элементы,

Бизе создал новый жанр — реалистическую

музыкальную драму.

В

истории оперного театра Х1Х века опера

“Кармен” занимает одно из первых мест.

С 1876 года начинается ее триумфальное

шествие по сценам оперных театров Вены,

Брюсселя, Лондона.

Проявление

личного отношения к окружающему

выразилось у поэтов и музыкантов прежде

всего в непосредственности, эмоциональной

“открытости” и страстности высказывания,

в стремлении убедить слушателя при

помощи непрестанной напряженности тона

признания или исповеди.

Эти

новые веяния в искусстве оказали решающее

влияние на появление лирической

оперы.

Она возникла как антитеза “ большой”

и комической опере, но она не могла

пройти мимо их завоеваний и достижений

в области оперной драматургии и средств

музыкального выражения.

Отличительной

особенностью нового оперного жанра

стала лирическая трактовка любого

литературного сюжета — на историческую,

философскую или современную тему. Герои

лирической оперы наделены чертами

простых людей, лишенных исключительности

и некоторой гиперболизации, характерных

для романтической оперы. Самым значительным

художником в области лирической оперы

был Шарль

Гуно.

Среди

довольно многочисленного оперного

наследия Гуно опера “ Фауст” занимает

особое и, можно сказать, исключительное

место. Ее всемирная известность и

популярность не знают себе равных среди

других опер Гуно. Историческое значение

оперы “Фауст” особенно велико потому,

что она была не только лучшей, но по

существу первой среди опер нового

направления, о которой Чайковский писал:

“Невозможно отрицать, что “Фауст”

написан если не гениально, то с необычайным

мастерством и не без значительной

самобытности.” В образе Фауста сглажены

острая противоречивость и “раздвоенность”

его сознания, вечная неудовлетворенность,

вызванная стремлением к познанию мира.

Гуно не смог передать всю многогранность

и сложность образа гетевского Мефистофеля,

воплотившего дух воинствующего критицизма

той эпохи.

Одна

из главных причин популярности “Фауста”

состояла в том, что в ней сконцентрировались

лучшие и принципиально новые черты

молодого жанра лирической оперы:

эмоционально непосредственная и ярко

индивидуальная передача внутреннего

мира героев оперы. Глубокий философский

смысл “Фауста” Гете, стремившегося

раскрыть исторические и социальные

судьбы всего человечества на примере

конфликта главных героев, получил у

Гуно воплощение в виде гуманной лирической

драмы Маргариты и Фауста.

“Фауста“

по праву можно считать одним из первых

и лучших классических образцов в жанре

лирической оперы.

Французский

композитор, дирижер, музыкальный

критик Гектор

Берлиоз вошел

в историю музыки как крупнейший

композитор-романтик, создатель программной

симфонии, новатор в области музыкальной

формы, гармонии и особенно инструментовки,.

В его творчестве нашли яркое воплощение

черты революционного пафоса и героики.

Берлиоз был знаком с М.Глинкой, музыку

которого высоко ценил. Находился в

дружеских отношениях с деятелями

”Могучей кучки”, восторженно принимавшими

его сочинения и творческие принципы.

Он

создал 5 музыкальных сценических

произведений, в том числе оперы “Бенвенуто

Чиллини”(1838),

“ Троянцы”,”Беатриче

и Бенедикт”

(по комедии Шекспира “Много шума из

ничего”, 1862); 23 вокально-симфонических

произведений, 31 романс, хоры, его перу

принадлежат книги “Большой трактат по

современной инструментовке и

оркестровке”(1844), “Вечера в оркестре”(1853),

“Сквозь песни” (1862), “Музыкальные

курьезы”(1859), “Мемуары”(1870), статьи,

рецензии.

Немецкий композитор,

дирижер, драматург, публицист Рихард

Вагнер вошел

в историю мировой музыкальной культуры

как один из величайших музыкальных

творцов и крупнейших реформаторов

оперного искусства. Целью его реформ

было создание монументального программного

вокально-симфонического произведения

в драматической форме, призванного

заменить все виды оперной и симфонической

музыки. Таким произведением явилась

музыкальная драма, в которой музыка

течет непрерывным потоком, сливающим

воедино все драматургические звенья.

Отказавшись от законченного пения,

Вагнер заменил их своеобразным

эмоционально насыщенным речитативом.

Большое место в операх Вагнера занимают

самостоятельные оркестровые эпизоды,

являющиеся ценным вкладом в мировую

симфоническую музыку.

Руке

Вагнера принадлежат 13 опер:“Летучий

голандец”(1843),”Тангейзер”(1845),“Тристан

и Изольда”(1865), “Золото Рейна”(1869) и

др.; хоры, фортепьянные пьесы, романсы.

Еще

одним выдающимся немецким

композитором, дирижером, пианистом,

педагогом, музыкальным деятелем

был Феликс

Мендельсон-Бартольди.

С 9 лет начал выступать как пианист, в

17 лет создал один из шедевров — увертюру

к комедии “Cон

в летнюю ночь” Шекспира.

В 1843 г. основал в Лейпциге первую в

Германии консерваторию. В творчестве

Мендельсона, ”классика среди романтиков”,

соединяются романтические черты с

классическим строем мышления. Его музыке

присущи яркая мелодичность, демократизм

выражения, умеренность чувств, спокойствие

мысли, преобладание светлых эмоций,

лирических настроений, не без легкого

налета сентиментальности, безупречность

форм, блестящее мастерство. Р.Шуман

назвал его “Моцартом Х1Х столетия”, Г.

Гейне — “музыкальным чудом “.

Автор

пейзажных романтических симфоний

(“Шотландская“, “Итальянская”),

программных концертных увертюр,

популярного скрипичного концерта,

циклов пьес для фортепьяно “Песня без

слов”; оперы “Свадьба Камачо”.Написал

музыку к драматическому спектаклю

“Антигона” (1841), “Эдип в Колоне”(1845)

Софокла, “Аталия” Расина (1845), “Сон в

летнюю ночь” Шекспира (1843) и другие;

оратории “Павел”(1836), ”Илия” (1846); 2

концерта для фортепьяно и 2 для

скрипки.

В итальянской музыкальной

культуре особое место принадлежит

Джузеппе Верди — выдающемуся

композитору, дирижеру, органисту.

Основная область творчества Верди —

опера. Выступал главным образом как

выразитель героико-патриотических

чувств и национально освободительных

идей итальянского народа. В последующие

годы он уделял внимание драматическим

конфликтам, порожденным социальным

неравенством, насилием, угнетением,

обличал в своих операх зло. Характерные

черты творчества Верди: народность

музыки, драматический темперамент,

мелодическая яркость, понимание законов

сцены.

Он

написал 26 опер: “Набукко”,

“Макбет”, “Трубадур”, “Травиата”,

“Отелло”, “Аида”

и др.

, 20

романсов, вокальные

ансамбли.

Молодой норвежский композитор Эдвард

Григ (1843-1907) стремился

к развитию национальной музыки. Это

выражалось не только в его творчестве,

но и в пропаганде норвежской музыки.

В

годы жизни в Копенгагене Григ написал

много музыки: “Поэтические

картинки” и “

Юморески”, сонату

для фортепиано и первую скрипичную

сонату, песни. С каждым новым произведением

яснее вырисовывается облик Грига как

композитора-норвежца. В тонких лирических

“Поэтических картинках” (1863) еще робко

пробиваются национальные черты.

Ритмическая фигура часто встречается

в норвежской народной музыке; она стала

характерна для многих мелодий

Грига.

Творчество

Грига обширно и многогранно. Григ писал

произведения самых различных жанров.

Фортепьянный концерт и Баллады, три

сонаты для скрипки и фортепиано и соната

для виолончели и фортепиано, квартет

свидетельствует о постоянной тяге Грига

к крупной форме. Вместе с тем неизменен

был интерес композитора к инструментальной

миниатюре. В той же мере, как и фортепьянная,

композитора привлекала и камерная

вокальная миниатюра — романс, песня. Не

будь основной у Грига, область

симфонического творчества отмечена

такими шедеврами, как сюиты “ Пер

Гуно”,

“Из

времен Хольберга”.

Один из характерных видов творчества

Грига- обработки народных песен и танцев:

в виде несложных фортепьянных пьес,

сюитного цикла для фортепиано в четыре

руки .

Музыкальный

язык Грига ярко своеобразен. Индивидуальность

стиля композитора больше всего

определяется глубокой связью его с

норвежской народной музыкой. Григ широко

пользуется жанровыми особенностями,

интонационным строем, ритмическими

формулами народных песенных и танцевальных

мелодий.

Замечательное

мастерство вариационного и вариантного

развития мелодии, свойственное Григу,

коренится в народных традициях

многократного повтора мелодии с

изменениями ее. “Я записал народную

музыку моей страны”. За этими словами

скрывается благоговейное отношение

Грига к народному искусству и признание

его определяющей роли для собственного

творчества.

С тех пор мечты о морской службе, о «живописном труде мореплавания» овладели Грином с особенной силой. Он начал собираться в Одессу.

Семье Грин был в тягость.Отец раздобыл ему на дорогу двадцать пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном,ни разу в жизни не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

Грин взял с собой акварельные краски— он был уверен, что будет рисовать ими где-нибудь в Индии, на берегах Ганга,— взял нищенский скарб и в состоянии полного смятения и ликования уехал из Вятки.

«Я долго видел на пристани в толпе,— рассказывает об этом отъезде Грин,— растерянное седобородое лицо отца.А мне грезилось море, покрытое парусами».

В Одессе произошла первая встреча Грина с морем — тем морем, что залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

О море написано множество книг. Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из этих писателей не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина.

Грин любил не столько море,сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов,песчаные дюны,заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов— Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов Грин вложил черты всех виденных им портов Черного моря.

Мечта была достигнута.Море лежало перед Грином как дорога чудес,но старое вятское прошлое тотчас же дало себя знать. Грин с особенной остротой почувствовал у моря свою беспомощность, ненужность и одиночество.

«Этот новый мир не нуждался во мне,—пишет он.— Я чувствовал себя стесненным, чужим здесь, как везде. Мне было немного грустно».

Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой.Грин неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароход, но ему или грубо отказывали, или высмеивали в глаза,— какой мог получиться матрос из хилого юноши с мечтательными глазами!

Наконец Грину «повезло». Его взяли без жалованья учеником на пароход, ходивший из Одессы в Батум. На нем Грин сделал два осенних рейса.

От этих рейсов у Грина осталась память только о Ялте и хребте Кавказских гор.

«Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невиданного города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетал запах цветов, теплые порывы ветра. Далеко слышались голоса и смех.

Остальная часть рейса мною забыта,кроме не исчезающего с горизонта шествия снежных гор.Их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли мир громадных миров. Это была цепь высоко взнесенных стран сверкающего льдами молчания».

Вскоре капитан ссадил Грина с парохода— Грин не мог платить за продовольствие.

Кулак, хозяин херсонского «дубка», взял Грина подручным к себе на шкуну и помыкал им, как собакой. Грин почти не спал — вместо подушки хозяин дал ему разбитую черепицу. В Херсоне его вышвырнули на берег, не заплатив денег.

Из Херсона Грин вернулся в Одессу, работал в портовых пакгаузах маркировщиком и сделал единственный заграничный рейс в Александрию, но его уволили с парохода за столкновение с капитаном.

Из всей одесской жизни у Грина осталось хорошее воспоминание только о работе в портовых складах.

«Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь — особенно, если грело солнце».

Грин устал от одесской жизни и решил вернуться в Вятку. Домой он ехал «зайцем».Последние двести километров пришлось идти пешком по жидкой грязи — стояло ненастье.

В Вятке отец спросил Грина, где его вещи.

— Вещи остались на почтовой станции,— солгал Грин.— Не было извозчика.

«Отец,— пишет Грин,— жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал,а через день, когда выяснилось, что никаких вещей нет, спросил (от него сильно пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком. Где твои вещи? Ты изолгался!»

Опять началась проклятая вятская жизнь.

Потом были годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни, или, как было принято выражаться в обывательских семьях, поиски «занятия».

Грин был банщиком на станции Мураши,около Вятки,служил писцом в канцелярии, писал в трактире для крестьян прошения в суд.

Он долго не выдержал в Вятке и уехал в Баку. Жизнь в Баку была так отчаянно тяжела, что у Грина осталось о ней воспоминание, как о непрерывном холоде и мраке. Подробностей он не запомнил.

Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить пожары на нефтяных вышках.Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом.

Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.

Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина.Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни— преждевременная старость — остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублевую бумажку.

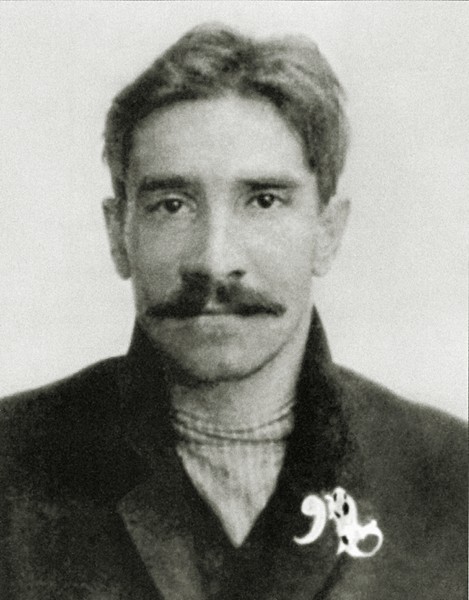

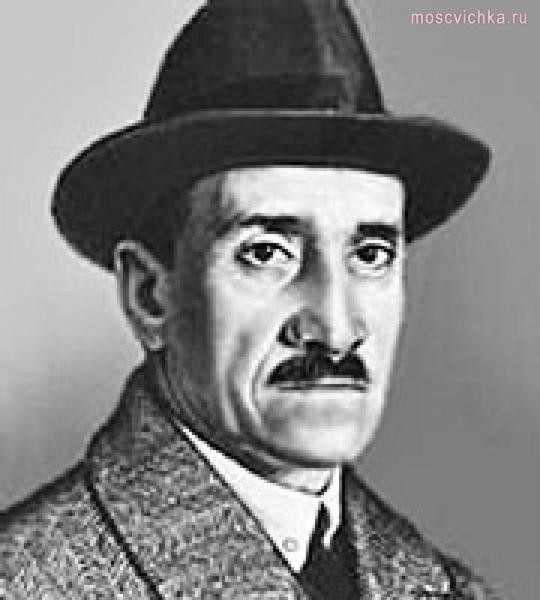

Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.

Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.

Был он очень доверчив, и эта доверчивость, внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку.

Жизнь Грина,особенно бакинская, некоторыми своими чертами напоминает юность Максима Горького.И Горький и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же— фантастом.

В Баку Грин дошел до последней степени нищеты,но не изменил своему чистому и детскому воображению.Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых или измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, высокой и беззаботной. Наконец он нашел такое лицо— лицо девушки— и описал его в своем дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека,который начал издеваться над Грином и незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.

Из Баку Грин снова вернулся в Вятку,где пьяный отец требовал от него денег.

Но денег, конечно, не было.

Надо было снова придумывать какие-нибудь способы,чтобы тянуть существование.Грин был неспособен на это.Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал— искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

Грин увидел Урал— дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он поднимал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.

Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком странником, оказавшимся впоследствии убийцей и вором, был дровосеком и сплавщиком.

После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычева— знаменитого Булычева, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.

Но окончилась и эта работа.

Казалось,жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но еще тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» — доктора или инженера.

Всё в тяжёлой жизни Грина, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из него преступника или злого обывателя. Непонятно, как этот угрюмый человек сохранил дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Старая Россия с детских лет отняла у Грина любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь.

Жизнь Грина ограничивалась обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом.

Но где-то за чертой серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав. Там жили люди, коричневые от солнца, … весёлые и нежные, как дети.

Жить без веры в то, что такие страны есть, было для Грина невыносимо. Несмотря на революцию, светлое будущее казалось Грину очень далёким, а он хотел осязать его, дышать чистым воздухом будущих городов, участвовать в заманчивых экспедициях, жить осмысленной и весёлой жизнью.

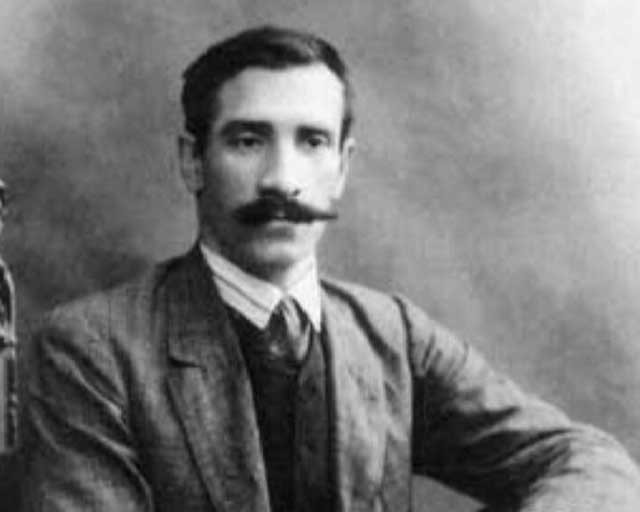

Отец Грина, участник польского восстания 1863 года, сосланный в Вятку, работал счетоводом в больнице, спился и умер в нищете. Будущий писатель Александр рос мечтательным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. Он увлекался множеством вещей, но ничего не доводил до конца. Учился он плохо, но запоем читал приключенческие романы.

С восьми лет Грин мечтал о путешествиях. Эту жажду он сохранил до самой смерти. Каждое путешествие, даже самое незначительное, вызывало у него глубокое волнение. С детства у Грина было очень точное воображение. Когда он стал писателем, то представлял себе придуманные им несуществующие страны не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные места.

Жизнь Александра проходила в тесноте убогой квартиры, среди грязных пелёнок и диких ссор. В училище процветали зверские драки. За копеечную плату мальчику приходилось переписывать сметы городской больницы, переплетать книги и переписывать роли для актёров провинциального театра.

Грин не умел устраиваться в жизни. Он прятался от людей, стыдясь своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжёлой действительностью.

В зрелом возрасте нужда заставила Грина клеить фанерные шкатулки и продавать их на рынке. В Старом Крыму с трудом удавалось продать одну-две шкатулки. Чтобы избавиться от голода, Грин сделал лук, и стрелял из него птиц на окраинах Старого Крыма, надеясь поесть свежего мяса. Но из этого тоже ничего не вышло.

Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье. Этими мечтами полны все рассказы Грина, особенно повесть «Алые паруса». Эту пленительную книгу Грин начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпного тифа он бродил по зимнему городу и искал ночлега у полузнакомых людей.

Семье Грин был в тягость, поэтому никто не возражал против его отъезда в Одессу. Отец раздобыл ему на дорогу пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном, ни разу не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

В Одессе Грин впервые встретился с морем, которое залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось всё, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги, …тёплые лагуны, … уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов, в облик которых писатель вложил черты всех виденных им портов Чёрного моря.

У моря Грин особенно остро ощутил свою беспомощность, ненужность и одиночество. Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой. Он неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароходы, но ему или грубо отказывали, или высмеивали хилого юношу с мечтательными глазами.

Устав от одиночества, Грин вернулся в Вятку. Начались годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни. Александр был банщиком, служил писцом в канцелярии, писал для крестьян прошения в суд. Долго он в Вятке не выдержал, уехал в Баку. О жизни в Баку у Грин вспоминал как о непрерывном холоде и мраке. Он жил случайным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, гасил пожары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на безводных песчаных пляжах Каспийского моря. Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или под заборами.

Грин стал печален, неразговорчив, бакинская жизнь наложила на него печать преждевременной старости. Он опустился на самое дно нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Им снова овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал — искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

На Урале в Александре вспыхнули наивные надежды найти самородок. Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу, был дровосеком и сплавщиком. После Урала Грин плавал матросом на барже, но и эта работа окончилась.

Не найдя в жизни на радости, на разумного занятия, Грин решил идти в солдаты.

Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но ещё тяжелее было сидеть на шее у старика отца.

В пехотном полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги. Прослужив около года, Грин дезертировал и ушёл в революционную работу. Эта часть его жизни мало известна.

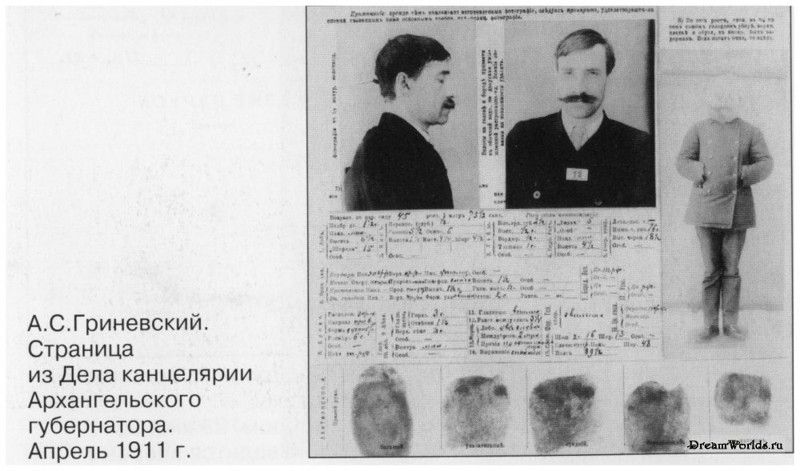

Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий подпольный оратор. Осенью 1903 года Грин был арестован и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года. Там Грин впервые начал писать. Показывать кому-либо свои первые литературные опыты он стеснялся.

Следующий период – «белое пятно» в биографии Грина. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но по дороге бежал к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ «Остров Рено», напечатанный в Петербурге, в газете «Биржевые ведомости».

Грин начал печататься. Годы унижений и голода медленно уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом. Вскоре Грина арестовали за принадлежность к партии эсеров. Просидев год, он был выслан в Архангельскую губернию.

Когда в 1912 году Грин вернулся в Петербург, начался лучший период его жизни. Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он перечитывал множество книг, хотел всё узнать, испытать, перенести в свои рассказы.

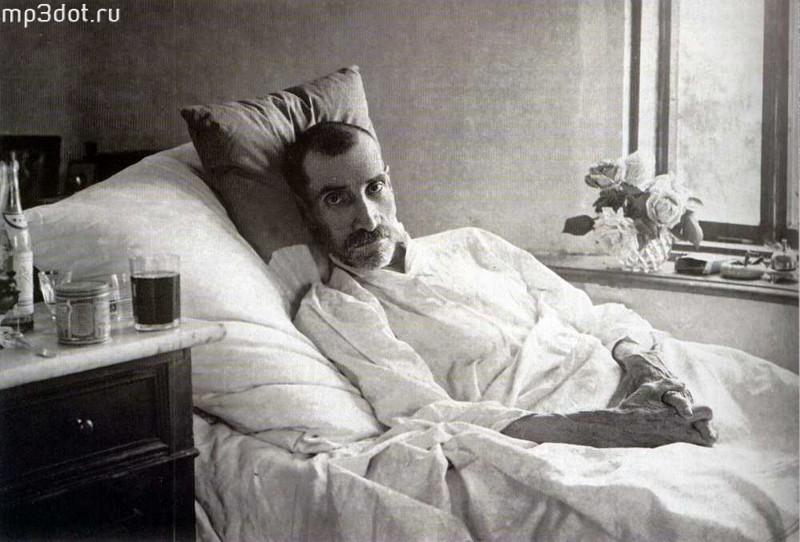

Грин очень ценил внимание. Даже самая обычная ласка или дружеский поступок вызывали у него глубокое волнение. В 1920 году Грин был призван в Красную Армию и служил в караульном полку под Псковом. Там он заболел тифом. Его привезли в Петроград и положили в Боткинские бараки. Из больницы Грин вышел почти инвалидом.

Бездомный, полубольной и голодный он бродил по городу в поисках пищи и тепла. Мысль о смерти становилась всё крепче. Спасителем Грина стал Максим Горький. По его просьбе Грину дали академический паёк и тёплую, светлую комнату с кроватью и столом. Кроме того, Горький дал Грину работу.

В 1924 году Грин переехал в Феодосию, поближе к любимому морю, где прожил до 1930 года. Осенью 1930 года Грин переехал в Старый Крым и умер в одиночестве от рака желудка и лёгких.

Грин умирал так же тяжело, как и жил. Он попросил поставить его кровать к окну. За окном синели далёкие крымские горы и отблеск любимого и навсегда потерянного моря.

Перед смертью Грин сильно тосковал о людях, — этого раньше с ним никогда не случалось.

Александр Грин – известный русский поэт и прозаик, работал в жанре неоромантизма, использовал в своих произведениях элементы символической фантастики. Настоящую славу узнал после публикации феерии «Алые паруса».

Перу Александра Грина принадлежат почти четыре сотни произведений.

И среди них отдельное место занимают два – «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», которые уносят читателя из серого и унылого реального мира, перемещая в вымышленную страну.

Эта страна, с легкой руки критика К.Зелинского, стала называться Гринландией. Писатель свято верил, что мечты сбываются, но только в том случае, если это настоящие мечты.

Настоящая фамилия писателя – Александр Гриневский (Грин – творческий псевдоним). Он родился 11 августа (23-го по новому стилю) 1880-го года в городе Слободской Вятской губернии. Сейчас этот населенный пункт относится к Кировской области.

Никто из членов семьи будущего известного литератора не имел к искусству ни малейшего отношения. Отца звали Стефан Гриневский, он польский шляхтич. В двадцатилетнем возрасте принимал активное участие в Январском восстании 1863 года, за что и получил бессрочную ссылку в город Колывань под Томском.

Он пробыл там пять лет, до 1868-го, а после этого получил разрешение на поселение близ Вятки.

Именно там он и встретил свою судьбу – медсестру Анну Лепкову, и в 1873-м повел ее под венец. Анна была намного моложе своего супруга, на момент бракосочетания ей едва исполнилось 16 лет. Супруги прожили вместе семь лет, и только после этого у них родился ребенок. Первенца назвали Александром.

Спустя некоторое время в семье родился сын Борис и две дочери – Антонина и Екатерина. Воспитанием детей родители особо не занимались.

Бывало, что Сашу очень баловали и разрешали ему все, что заблагорассудится, бывало, что над ним откровенно издевались, серьезно наказывали или вообще забывали о его существовании.

Читать Александр научился очень рано, в шесть лет он уже не мог оторваться от книги. Вместо того, чтобы гонять мяч со своими ровесниками или еще чем-то заниматься, он сидел над книжкой.

Особенно любил приключенческую литературу. Первой книгой, которую мальчик осилил самостоятельно, было «Приключение Гулливера», Джонатана Свифта.

История Лемюэля, чудом переместившегося в мир лилипутов, очень понравилась маленькому мальчику.

Помимо этого юный читатель увлекался приключенческой литературой, ему нравились истории смелых мореплавателей, бороздивших земные моря и океаны. Отсюда и его стремление быть похожим на героев прочитанных им произведений, он хотел пойти по их стопам. Мальчик принял решение уйти в море, он уже видел себя матросом, поэтому несколько раз сбегал из родного дома.

В 1889 году, в возрасте 9 лет, Саша оказался в подготовительном классе реального училища. Сверстники начали называть его «Грин», и впоследствии он взял это прозвище в качестве творческого псевдонима.

Саша никогда не отличался послушанием, он дерзил учителям, сбегал с уроков, чтобы побродить по любимым местам и представить себя бесстрашным капитаном. Педагоги в один голос уверяли, что он ведет себя хуже всех.

Несмотря на это, он прошел программу подготовительного класса, и его перевели в 1-й.

Но дальше второго класса обучение в этом училище не продвинулось – его исключили. Все дело в стихотворении, которое талантливый ученик написал в честь своих педагогов.

В нем прослеживалась ирония и чуть ли не открытые оскорбления учителям, поэтому после прочтения этого шедевра Гриневского вышвырнули из училища. Продолжить обучение он смог только в 1892-м, после письменного ходатайства отца.

Александра зачислили в одно из Вятских училищ, которое имело сомнительную репутацию.

В начале 1895 года, когда Гринецкому было всего 15, от туберкулеза умерла его мать. Спустя четыре месяца, в мае того же года, отец привел домой мачеху – вдову Лидию Борецкую. Отношения мачехи и пасынка не сложились с самого начала, Саша часто убегал из дома, чтобы побродить в одиночестве, и в итоге стал жить отдельно от семьи.

Одиночество, незамысловатый быт провинциального городка, с его ханжеством, ложью и фальшью, вызывали в нем тоску, от которой он находил спасение в приключенческих книгах.

Александр скитался на протяжении шести лет. Его трудовая биография началась очень рано и была достаточно разнообразной. Он переплетал книги, рыбачил, работал на железной дороге, потом устроился грузчиком и землекопом, отметился в качестве артиста бродячего цирка.

После окончания Вятского училища в 1896-м, отец выделил сыну 25 рублей и благословил его на поездку в Одессу. Грин решил воплотить в жизнь свою детскую мечту о море.

По приезду молодому человеку снова пришлось вести бродячий образ жизни, ему не на что было даже купить еду.

В конце концов, Грин попал на судно, и буквально сразу испытал горечь разочарования. Раньше ему казалось, что моряк – это сплошная романтика, а в действительности пришлось прочувствовать тяжесть и рутину матросского труда. Александр серьезно разругался с капитаном корабля и бросил это занятие.

Жить становилось все труднее, средств к существованию не было вообще. Поэтому в 1902-м он отправился служить в армию.

Однако и здесь, под тяжестью солдатского быта, Гриневский долго не выдержал – дезертировал. Затем увлекся революционными идеями, развивал бурную подпольную деятельность.

После ареста в 1903-м, Александр отправляется в Сибирь на долгие десять лет. Потом недолго жил в Петербурге под чужим именем.

Начало творческой биографии Грина пришлось на 1906 год. Именно тогда он написал свой первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», и с того времени уже полностью отдался литературной деятельности. В рассказе шла речь о нарушениях в армии.

Автор издал это произведение под псевдонимом А.С.Г., оно стало агитационной брошюрой для военнослужащих. Полиция конфисковала весь тираж прямо в типографии и сожгла его.

Грин был уверен, что сочинение утрачено навсегда, но спустя много лет после его смерти, в 1960-м, удалось разыскать единственный сохранившийся экземпляр, который московская жандармерия хранила в качестве вещественного доказательства.

Спустя некоторое время Грин написал новый рассказ – «Слон и Моська». Его судьба была аналогична участи дебютного произведения автора. В продаже появилась только повесть Александра Грина «В Италию», которую разрешили продавать легально.

В 1908 году писатель выпустил свой первый сборник рассказов, под которым стояла подпись «Грин». После этого сборники начали выходить почти каждый год.

Грин отличался большим трудолюбием, на протяжении года он «выдавал на-гора» почти тридцать рассказов, объединял их и отдавал в печать. Материальное положение автора заметно улучшилось.

В 1913-м он представил на суд читателей три тома своих произведений.

С каждым годом, с каждой новой работой, мастерство Грина становилось все более совершенным. Он писал на разные темы, находил невероятные сюжеты, поражающие глубиной и непредсказуемостью. В каждой из его книг были афоризмы и цитаты, впоследствии ушедшие в народ.

Творчество Александра Грина находится на каком-то особом месте в отечественной литературе. Так как он, не писал никто — ни до него, ни после. Ему даже не пытались подражать, слишком необычным был жанр, в котором он трудился.

Однако не обошлось без обвинений в адрес самого Грина. Многие критики считали, что он заимствует свои сюжеты у других известных прозаиков – Джека Лондона, Эдгара По, Стивенсона.

Но после того, как тексты Грина подверглись тщательному анализу, стало понятно, что сходство было очень поверхностным и не имело никакого значения.

Многие действия в произведениях Александра происходят в какой-то вымышленной стране, которую он никак не конкретизировал. Название у этой страны появилось только благодаря стараниям критика Корнелия Зелинского, который предложил дать ей имя «Гринландия».

По мнению некоторых исследователей, это место все-таки есть на карте, и находится оно на юге морской границы Китая. Это мнение ученые обосновали тем, что автор часто упоминает в своих произведениях Тихий океан, Новую Зеландию и другие.

Свою самую знаменитую повесть «Алые паруса» Грин начал писать в 1916 году, и закончил работать над ней в 1922-м. Это произведение он написал в честь своей жены Нины. Писатель не вынашивал эту идею долго и мучительно, наоборот, все получилось достаточно спонтанно.

В одном из магазинов игрушек он увидел корабль с белым парусом. Именно тогда он понял, что это какая-то подсказка, но сразу не мог ее сформулировать и понять.

И только спустя немного времени, когда он представил эту лодочку под алым парусом, он вдруг увидел развитие сюжета.

В 1928-м Александр Грин опубликовал самую значимую свою работу – роман «Бегущая по волнам», полный фантастики и мистики. Произведение многосюжетное, в его основу легли символы, мифы, архетипы и сказочные мотивы. Бегущая по волнам – полная таинственности Фрези Грант помогает всем потерявшимся в океане.

Год спустя писатель радует своих поклонников произведениями «Дорога никуда» и «Гнев отца».

Перед самой смертью Грин работал над романом под названием «Недотрога», однако произведение так и осталось незаконченным.

Несмотря на то, что отец писателя придерживался католического вероисповедания, Александра крестили в православной церкви. В годы жизни в Крыму Грин часто посещал церковь, особенно любил делать это на Пасху.

Известный литератор имел достаточно бурную личную жизнь. Он был официально женат два раза. Первый раз сочетался браком в 1908 году с Верой Абрамовой, отец которой был богатым чиновником. Именно с супруги он писал главную героиню Геллю в произведении «Сто верст по реке».

Семейная жизнь продлилась всего пять лет. Инициатором развода стала супруга, которой порядком поднадоели выходки мужа, его неуправляемость и непредсказуемость. Грин любил покутить, и это тоже не делало Веру счастливой женщиной.

Писатель предпринимал несколько попыток, чтобы вернуть жену, он посвящал ей свои книги, одна из них вышла с эпиграммой – «Единственному моему другу». Но Абрамова оставалась непреклонна и развод состоялся.

Наверное, писатель очень любил свою жену, потому что до последних дней носил с собой ее портрет.

Несмотря на все это, в 1921-м в личной жизни Александра появляется Нина Миронова, ставшая его второй женой. С ней он прожил до самой смерти. Этот брак был счастливым, супруги жили в любви и понимании.

После смерти Грина его супруга осталась жить в их доме в Крыму. Когда во время войны полуостров оккупировали немцы, женщину отправили на принудительные работы в Германию. После победы Нина вернулась в Союз, но ее ждало обвинение в измене и десять лет лагерей. Жены писателя знали друг друга, сдружились после его смерти, и все трудности старались преодолеть вместе.

Сердце известного писателя Александра Грина остановилось 8 июля 1932 года. Он умер от онкологии, доктора диагностировали у него рак желудка. Местом упокоения прозаика стал Старый Крым, его могилу украшает необычный памятник в виде героини самого известного произведения автора – «Бегущая по волнам».

В годы правления Сталина имя Александра Грина находилось под запретом. Его книги не печатали. Кто сумел разглядеть в них антисоветскую подоплеку и назвать их далекими от пролетарских идей, так и осталось тайной. Но факт остается фактом, только после смерти Сталина произведения Грина попали на полки магазинов, а сам писатель был реабилитирован.

Память о великом писателе осталась в названиях улиц, гимназий, библиотек. В Феодосии есть музей Грина, его скульптуры имеются во многих российских городах.

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Источник: https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-grin/

Сочинения об авторе грин а. с

Сочинение 1 по тексту А. Грина.

Александр

Степанович Грин прожил трудную жизнь. Но, несмотря на все невзгоды, он был, по

выражению Паустовского, фантазёром.

-

Он с

детства мечтал о морской службе. Все моряки ему представлялись как красивые, - мужественные, великодушные люди.

-

В

автобиографическом рассказе «По закону» он пишет: «Вид чёрной матросской

ленты повергал меня в трепет, в

восторженную зависть к этим существам тропических стран. Все встречаемые мною

моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого - одежде, – были герои, гении, люди из волшебного круга далёких морей».

- Обратите внимание

-

Приехав

в Одессу, он попал в «береговую команду» моряков и оказался свидетелем одной - истории, которая описана в рассказе «По закону».

В этом

рассказе затрагивается проблема милосердия. Должен ли был раненый простить

напавшего на него матроса? Доктор пытался вызвать в душе раненого сострадание к

душе обидчика. В раненом боролись чувства великодушия и «какого-то ядовитого воспоминания».

Победило чувство обиды, мести. Он сдавленно произнёс: « Пусть…уж…по закону».

Рассказчик

был так разочарован, что не вытерпел и ушёл на двор. Ему казалось, что у него

что-то отняли. А у него, действительно, отняли, сказочную мечту, веру в

великодушие людей моря.

Он понял, что идеализировал моряков, а они такие же

простые грешные люди, как и везде.

Красота человека не во внешнем облике, не в

форме, а в его внутреннем мире, в умении понять и простить раскаявшегося,

понявшего свою вину человека.

Если бы

матрос простил своего обидчика, для того это было бы нравственным уроком на всю

жизнь. А с ним поступили «по закону», неизвестно, как это отзовётся на его

судьбе и поступках в дальнейшем.

Я тоже

думаю, что раненый непременно должен был простить обидчика. Ведь сумел Андрей

Болконский простить Курагина. Он постоянно искал встречи с ним, чтобы наказать,

но когда Андрей увидел Курагина в госпитале,

раненого и беспомощного, в нём победило

великодушие. «Восторженная жалость и

- любовь к этому человеку наполнили его … сердце».

-

Библия гласит:

«Люби ближнего своего, как самого себя; делай другим то, что ты желал бы, чтобы

делали тебе» – вот выражение самого полного милосердия, так как оно заключает в - себе все обязанности относительно окружающих.

- Важно

- Нельзя иметь руководства более

верного в этом отношении, и принять за правило, что другим должно делать только - то, что желаешь себе.

- По какому праву можно требовать от подобных себе больше

преданности, любезности, снисходительности, доброжелательства, чем сам даёшь

им? Применение этого закона в жизни уничтожает эгоизм и улучшает человеческое - общество.

Сочинение 2 по тексту А. Грина.

-

В данном

тексте автор поднимает несколько проблем. Это и проблема взаимоотношения

нравственности и закона, и важности милосердия в жизни людей, а также проблема - определения критериев сильной человеческой личности.

-

На мой

взгляд, выбор автора в пользу действий «по закону» или «по человечеству» - решается в пользу последнего.

- Об этом говорит его горькое разочарование после

того, как моряк сделал выбор в пользу закона. -

Я

считаю, что жизнь общества так же невозможна без закона, как и без

нравственности. Для начала я бы хотел обратиться к теории появления

государства, сформулированной знаменитым философом Жан-Жаком Руссо, к теории - общественного договора.

- В соответствии с ней, люди организовали государственную структуру и передали ей часть

своих прав для того, чтобы оградить свою личность и имущество от агрессии - других членов общества.

- Следовательно, в догосударственный период, при

отсутствии закона, мораль не могла создать стабильные условия для жизни и

развития, не в состояние была остановить, как выразился Томас Гоббс, «войну

всех против всех», это смог сделать только закон, при помощи мер - государственного регулирования и охраны.

- Совет

Слабость морали в том, что самоконтроль в виде совести очень

непостоянен и может сильно меняться в зависимости от многих факторов. По этим

причинам мораль не может создать относительно постоянную форму общественного

сознания, не спасёт общество от коллапса, это под силу только закону. Недаром

существует афоризм: «Закон есть высшее проявление человеческой мудрости,

использующее опыт людей для блага человечества».

Однако

порой даже самые проработанные законы вступают в конфликт с моралью. На мой взгляд, это связано с крайней формальностью

норм закона. Они не могут учитывать всех обстоятельств дела, и поэтому,

поддерживая принцип социальной справедливости, входят в конфликт с

- нравственностью.

- Но иногда на смену формальности приходит субъективность, будь

то сфера правотворчества или правоприменения. И тогда закон становится на - службу отдельной группе лиц, а не всему человечеству.

- Поэтому закон нельзя

назвать сводом идеальных правил поведения, в то время как мораль, основной

принцип которой – поступай так, как хочешь, чтобы поступали по отношению к - тебе, – возведённая в абсолют, позволит людям всегда поступать правильно.

-

Конфликт

закона и нравственности следует разрешить в пользу нравственности, ведь именно

она должна служить источником закону, именно нравственность даст нам то, что не - смог дать закон: истинные человеческие отношения, основанные на гуманности.

-

Петров

Анатолий 10-я

Сочинение-рассуждение по творчеству А.Грина

Сочинение-рассуждение.

Нужны ли нам сегодня такие неистовые мечтатели, каким был А.С.Грин?

- Мечта разыскивает путь,-

- Закрыты все пути,

- Мечта разыскивает путь,-

- Намечены пути,

- Мечта разыскивает путь,-

- Открыты все пути.

А.С.Грин.

Все дети и взрослые в нашей стране знают и любят чудесные произведения замечательного писателя-романтика А.С.Грина. Чем же так притягивают нас его книги?

Грин силой своей мечты и богатого воображения создал свой мир, где живут чистосердечные и отважные мужчины, прекрасные и поэтичные женщины, где у моря стоят города с чудесными названиями – Лисс, Зурбаган, сказочный Гель-Гью.

Он населил свои книги удивительными героями с необычными именами: Ассоль, Грэй, Жиль, Битт-Бой…

Грин поэтизирует бескорыстие, честность, стремление к совершенству. Этими чертами наделены его любимые герои. Писатель верил, что у каждого человека теплится в груди романтический огонек.

Не только в книгах, но и в жизни он искал что-то героическое, необычное. А если не находил, то выдумывал.

Когда гриновский рыбак ловит рыбу, он мечтает о том, что поймает самую большую, «какую никто не ловил». Угольщик, наваливающий корзину, вдруг видит, что его корзина зацвела. Девушка из рыбацкого поселка грезит о необыкновенном моряке, который приплывает за ней на корабле с алыми парусами. И её мечта сбывается.

Герои Грина отличаются непокорностью перед коварной судьбой и делают чудеса своими руками. Они наделены мечтой о высоком и прекрасном, учат нас мужеству и радости жизни.

Обратите внимание

Нужны ли нам сегодня такие неистовые мечтатели, каким был А.С.Грин? Да, нужны! Светлые и радостные чувства остаются в душе от прочитанных книг Грина.

Взрослых это чувство возвращает в детство, а детей убеждает, что чудеса в жизни зависят от нас самих. Не зря К.

Паустовский писал: «Если отнять у человека способность мечтать, то отпадает одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего».

Книги Грина воспитывают в нас высокие чувства! Вот почему у этих произведений никогда не будет равнодушных читателей.

Каждый из нас, прочитавший «Алые паруса», «Корабли в Лиссе», «Бегущую по волнам» (этот список можно продолжить), становится богаче, чище и окрыленнее.

Пусть жизнь каждого читателя освещают алые паруса Грина, и пусть в каждом сердце всегда живет светлая мечта! /Антропов Илья, ученик 8 кл./

Сочинение по прочитанной книге (по повести А.Грина “Алые паруса”)

/ Сочинения / Грин А. / Алые паруса / Сочинение по прочитанной книге (по повести А.Грина “Алые паруса”)

Скачать сочинение

Тип: Проблемно-тематический анализ произведения

Недавно, я прочитал романтическую повесть Александра Грина «Алые паруса». А. Грин прожил очень тяжелую жизнь. Бывал он и в тюрьме, и отправлялся в ссылку, но оттуда сбежал. Именно, тогда А.Грин начал писать повесть «Алые паруса», а в 1920 году он её окончил. Это самое знаменитое произведение А.Грина.

Писатель определил жанр своего произведения как «феерия». Повесть начинается, как и многие литературные произведения, с характеристики главных героев, но, прочитав совсем чуть-чуть, я понял, что эта книга особенная.

В повести «Алые паруса» Грин рассказывает историю девочки Ассоль, которая рано лишилась матери и росла с отцом, жили они на то, что он делал детские игрушки-корабли. Лонгрен, отец Ассоль, брал всю работу по хозяйству на себя, дочь и отец очень любили друг друга. Но все же Ассоль была несчастна, так как с ней никто из деревенских детей не общался.

Важно

И жила она одной единственной мечтой, которую ей подарил Эгль – известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Он сказал ей, что когда-нибудь за ней приплывет принц на корабле с алыми парусами и с тех пор Ассоль с надеждой смотрела на горизонт моря, в ожидании корабля с алыми парусами.

Вторым главным героем в повести представлен Артур Грэй, который наоборот родился в богатой семье, и у него то же была своя мечта – стать капитаном и он стал им. В 15 лет он пошел на судно простым матросом и в течение времени плавания капитан корабля обучал Артура разным морским наукам.

После четырёх лет плаваний, вернувшись домой, Артур взял у родителей крупную сумму денег для приобретения собственного корабля. И с этого момента он плавал по морям и океанам капитаном. И однажды во время своего очередного путешествия Артур встретил Ассоль, которая ему очень понравилась. И узнав о её мечте, он решил и исполнил её.

Я считаю, что главная идея автора повести заключается в том, что человеку в своей жизни нужно иметь самую заветную мечту, верить и стремиться к ней, и только тогда она обязательно исполнится. Ведь Александр Грин писал это произведение не в лучшие времена своей жизни, и, наверное, по моему мнению, он хотел создать пример мечты, веры, надежды.

Ассоль – главная героиня романтической повести, замкнутая и красивая девушка, которая очень любила своего отца, доверяла только ему и жила мечтой, которую ей подарил сказочник. Артур Грей – свободолюбивый человек, лидер по характеру, уважающий мнение других, образованный и понимающий, и целеустремленно идущий к своим целям.

Все эти качества делали из него знаменитого человека. Лонгрен – отец Ассоль, её наставник по жизни, любящий отец. В нем автор пытался показать образец, каким должен быть отец. В повести «алые паруса» Александр Грин для выражения настроения, чувств и духовного настроения героев часто использует природу.

Я считаю, что Грин прежде всего хотел сказать читателю, что в любое время своей жизни нужно жить в мире реальности и мечты.

Добавил: Varlamov

166584 человека просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

Смотрите также по произведению “Алые паруса”:

Сочинение Трагическая судьба Александра Грина

Родился в семье служащего, сосланного в Вятку за участие в польском восстании 1863 года. В 1896 году уехал в Одессу. Скитался по России, был матросом, рыбаком, золотоискателем на Урале, солдатом. В полку примкнул к эсерам. Бежал с военной службы.

Вел революционную работу среди матросов и солдат Севастополя. Сидел в тюрьмах, три раза был в ссылке. С 1912 года жил в Петербурге. В 1924 году переехал в Феодосию, а в 1930 году – в Старый Крым – город цветов, тишины и развалин.

- Здесь он и умер в одиночестве от мучительной болезни – рака желудка и легких.

- Грин прожил тяжелую жизнь.

- Все в ней, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обывателя.

- Совет

- Было непонятно, как этот угрюмый человек пронес через мучительное существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

- Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, землю, не нанесенную на карту, и удивительные события, от которых кружится голова.

- Русская жизнь для писателя была ограничена обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом.

- Но где-то за чертой серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав.

Там жили люди, коричневые от солнца, – золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но прежде всего – моряки.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города. Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов – Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов писатель вложил черты всех виденных им портов Черного моря. ‘ «Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы», – признавался Грин.

- Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурба- ган – это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акаций и кремнистой земли и торжественных закатов, поднимающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды.

- Обратите внимание

- Ни в одном из городов не чувствуется так явственно, как в Севастополе, поэзия морской жизни: «Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, а высоко в небе – то Южный Крест, то Медведица, и все материки – в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами…»

Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью. Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье.

- Мечтами об «ослепительном случае» и радости полны все рассказы писателя, но больше всего – его повесть «Алые паруса».