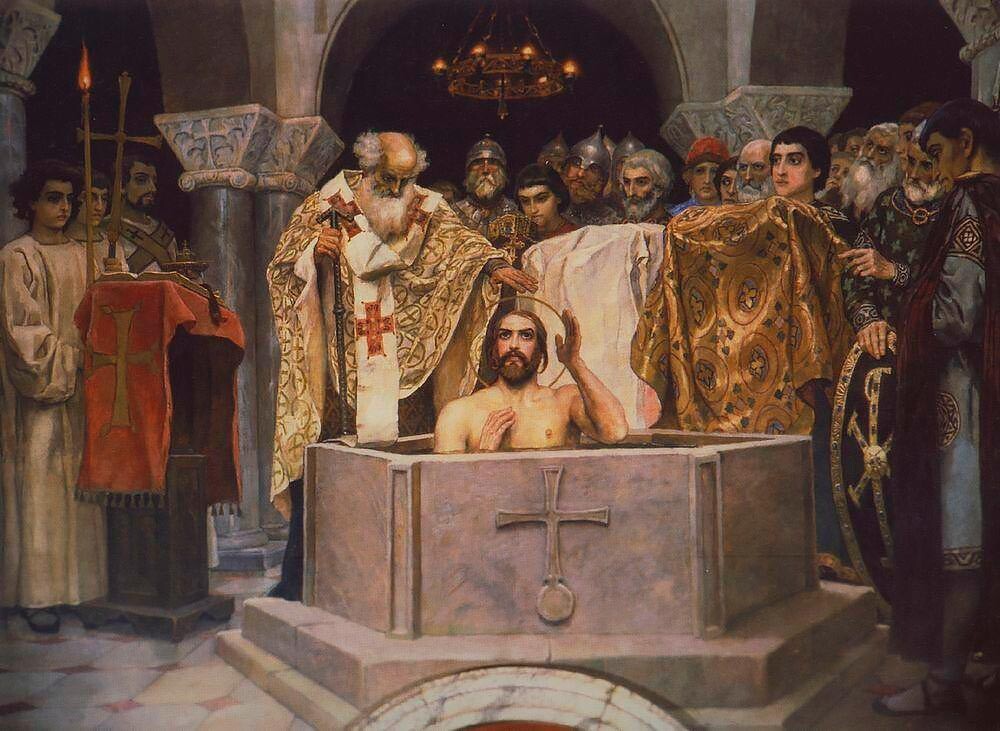

Виктор Васнецов. Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи Владимирского собора в Киеве (1885-1893)

Общественное достояние

В первой русской летописи «Повесть временных лет» есть эпизод, где князь Владимир выбирает новую веру для своего государства. Приходят к нему представители разных религий, красочно описывают достоинства своей «веры» и убеждают ей последовать. Чем же его не устроили другие религии и что понравилось в восточном христианстве, которое назовут затем Православием?

Как Владимир выбирал веру

Дело было в конце X века, князь Владимир правил Русью из Киева. Как говорит летопись, князь был закоренелым язычником, имел много жен и наложниц и нрава был крутого и буйного. Какое-то беспокойство, однако, пробивалось в его голову. Видел он, что становится окружен со всех сторон новыми монотеистическими державами. Бабка его княгиня Ольга, якобы имевшая на него влияние, приняла восточное (греческое) христианство (она почитается в России как первая христианка, святая равноапостольная княгиня Ольга).

«Повесть временных лет» подробно описывает процесс выбора веры Владимиром. Однажды, в 986 году, после очередного успешного военного похода на волжских булгар, исповедовавших ислам, к нему прибыли представители «магометанской веры» и сказали, что несмотря на всю его мудрость и силу, он не знает «закона».

Иван Эггинк. Великий князь Владимир выбирает веру, 1822

Общественное достояние

Имелось в виду, что в русском язычестве фактически отсутствовал какой бы то ни было свод правил, как жить. Булгары предложили князю принять их закон и поклониться Магомету. Владимир попросил рассказать, в чем состоит их вера. По всей видимости, основные монотеистические тезисы были сходны по всех религиях и поэтому князь и затем летописец сфокусировались на более кратком и емком определении отличий. Булгары будто бы отвечали ему, что отличие ислама состоит в том, что надо «совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России тоже есть многоженство — вот как это устроено

Владимир был и сам «ненасытен в блуде» — одних жен имел около пяти, а также множество наложниц. Однако ему не понравилась необходимость обрезания и отказ от свинины и алкоголя. Согласно летописи, Владимир сказал свою легендарную фразу: «Руси есть веселие пить: не можем без того быть».

Магометане ушли ни с чем, и после них на Русь явились «немцы» (так на Руси долгое время называли всех западноевропейцев), посланники Папы Римского и рассказывали: «наша вера — свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги — просто дерево», а также поведали про нестрогий «пост по силе». Выслушав, Владимир, однако, отправил посланников ни с чем — «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». И правда, согласно западным летописям, «немцы» приходили на Русь и ранее, но у русских князей вызвало отторжение идея союза с ними, а заодно и их вера. Князья выбрали Византию. Как выяснилось, этот первый приход «немцев» в Киев был организован княгиней Ольгой. Она рассчитывала, что византийский император испугается возможного сближения Руси с Германией и потери мира с Киевом и пойдет на уступки киевским князьям, заключив с ними взаимовыгодный договор. Императору было необходимо русское войско в борьбе с арабами за Крит. И расчет ее оказался верен.

Сергей Кириллов. Крещение Ольги, 1993

Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

После посланников Папы, к Владимиру явились хазарские евреи (князь уже совершал походы на Хазарию и обложил ее данью). Но Владимира неприятно удивили взаимоотношения с Богом народа, который был им изгнан со своей земли и скитался, поэтому он отверг их: «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?».

Согласно летописи, после других посланников, к Владимиру прибыл греческий «философ». Он раскритиковал другие религии и подробно рассказал князю суть греческого христианства, а также объяснил, почему они веруют в распятого человека. Владимир был впечатлен, но решил подумать — и выбрать между исламом и христианством. Он отправил своих доверенных лиц посмотреть на то, как происходит священнослужения в этих религиях. В мечети его посланникам не понравилось, а вот служба в греческом храме произвела невероятной впечатление, и они рассказывали Владимиру: «нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах».

Почему крещение было Руси еще и выгодно

Федор Бронников. Крещение князя Владимира, 1883

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Российские и западные историки, разумеется, предоставляют множество прагматичных объяснений выбора Руси в пользу греческого христианства. По мнению историка Василия Ключевского, главной задачей первых киевских князей была охрана границ от нападения внешнего врага, а также внешняя торговля. Владимиру нужно было следить, чтобы недавно объединенные под его властью, но все еще разрозненные земли и племена, проживавшие на захваченных землях, вовремя платили налоги, были лояльны к власти, служили ей под угрозой нападения извне.

По мнению Ключевского именно многообразие культурных, торговых и политических связей Руси и Византии стали главным средством, подготовившим принятие христианства Русью, и именно из Византии. Отчасти это было вызвано стремлением самой Византией таким образом «приручить» пассионарного соседа. Князья варяжского происхождения, правившие на Руси не единожды нападали на Византию. И чтобы предотвратить набеги воинствующих язычников, византийский император еще задолго до вокняжения Владимира, отправлял на Русь миссионеров.

Владимирский собор в Херсонесе, Севастополь

Legion Media

Кроме того, Владимир несомненно хотел и извлечь выгоду от своего перехода в греческое христианство. В 988 году он захватил византийский Корсунь (ныне крымский Херсонес) и потребовал взамен на мир выдать за него замуж сестру императора, царевну Анну. Император под угрозой вторжения Владимира в Константинополь согласился, но выдвинул условие — чтобы Владимир стал христианином. По легенде, крещение Владимир принял прямо в Корсуни (в XIX веке на этом легендарном месте был возведен Владимирский собор).

Женитьба на Анне была для Владимира, прежде всего, знаком престижа. Теперь он уже не считался варварским языческим князем, но родственником самого императора. Летопись отмечает чудесную перемену, произошедшую в характере князя после крещения. Будто бы отрекся от от блуда, стал добродетелен и милостив. Вместе с царевной Анной в Киев приехали византийские клирики и церковные служители, они и стали обращать русских в христианство, а также распространять грамотность и учить Закону Божьему.

Памятник Владимиру в Москве

Legion Media

В любом случае, по каким причинам и при каких обстоятельствах на самом деле князь Владимир ни принял Православие, само это событие действительно имело место приблизительно в означенный период и имело огромные и далеко идущие последствия для истории и будущего России. Князь Владимир был причислен к лику святых как равноапостольный, а в народной традиции его называют Владимир Красно солнышко.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен

Пузанов Д.В.

В современном обществе существует множество этнокультурных стереотипов. Евреи в народных представлениях всегда хитрые, с большим носом, обязательно занимаются торговлей. Немцы – трудолюбивы, исполнительны, излишне педантичны. Арабы воинственны и глупы. Русские неумеренны в употреблении алкоголя, разгильдяи, способны оттягивать дела на последний момент и мобилизоваться в сжатые сроки. Подобные представления являются чаще всего субъективным, искаженным отражением чужой, непонятной культуры. Поэтому анализируя различные стереотипы, мы можем выяснить, насколько человек способен понять иной народ или иную религию, насколько они ему близки, или наоборот, далеки, а значит непонятны.

Большинство этих стереотипов начали формироваться в глубокой древности. Многие из них сохранила летопись, в сюжете связанном с выбором вер князем Владимиром[1]. Этот момент русской истории знаком нам со школьной скамьи. Я лишь напомню, что согласно Повести Временных Лет, в 986 году к князю Владимиру прибыло посольство от волжских болгар (мусульмане) с попыткой сагитировать русское население принять ислам. Мусульмане пообещали каждому принявшему новую религию по семьдесят красавиц после окончания земной жизни; красоту всех их Бохмитъ (Мухаммед) возложит на одну и велит творить блуд с ней на том свете. Владимиру понравилась эта идея, однако обязательство обрезаться, а также запрет пить вино и есть свинину он принять не мог: «Есть на Руси веселье пить, и без этого не быть» – с такими словами отпустил князь мусульман.

Вслед за исламскими проповедниками в Киев потянулись немцы, предлагая принять христианство по западному обряду. Они кратко изложили суть своего учения. Но Владимир на эту проповедь ответил весьма скупо: «Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого».

Хазары, в свою очередь, решили обратить русских в иудаизм. Евреи начали проповедь с критики христианства. Затем Владимир спросил о сути их учения и, наконец, задал явно провокационный вопрос: «А где же земля ваша?». «В Иерусалиме», – последовал ответ. «Точно ли там?» – переспросил русский князь. И тут евреи вынуждены были признаться: «разгневался Бог на отцов наших и расточил нас по странам из-за наших грехов». Со словами: «Если бы любил Бог вас и закон ваш, то не расточил бы вас по чужим странам. Или и нам вы того же хотите?» – Владимир отправил иудейских послов восвояси.

Наконец, в столицу Руси прибыл византийский философ, также начавший свою проповедь с критики чужих конфессий, но в отличии от евреев поразивший князя и бояр своим ораторским искусством. Следует отметить, что на руках у книжника не было протокола, который в точности бы отражал слова проповедников и князя. Летописец вкладывал в их уста такие слова, которые, по его мнению, они должны были говорить. В этом и состоит ценность данного отрывка. Именно описывая иностранные посольства, книжник изображает страстные метания русской души, ее поиск Истины. В этом отрывке следует искать причины того, почему древнерусское население сделало свой выбор именно в пользу христианства и именно в его греческом варианте. И ответ на заданный вопрос содержится в Повести Временных лет. Остается только расшифровать его. Давайте попробуем это сделать вместе.

Итак. В 986 году в Киев один за другим прибывают иностранные посольства, с целью обратить Русь в свою веру. Во время «прений» разговор начинают сами проповедники. Затем князь Владимир спрашивает о сути их учения и (или) задает вопрос, как правило, неудобный. Само содержание вопросов князя и аргументация проповедников похожа скорее на разговор Владимира с самим собой. Книжник ищет аргументы, почему та или иная религия не подходит древнерусской культуре и, напротив, где есть точки соприкосновения. Представители посольств при этом ведут себя как типичные язычники. Мусульмане поднимают несвойственный исламу тезис «если будет кто убог (беден) тут то и там (в раю)»[2], который в новгородской первой летописи звучит еще более определенно: «кто будет богат здесь, то и там, кто будет убог здесь, то и там»[3]. Это утверждение не соответствует догмам ислама, согласно которым все равны перед Аллахом. Скорее всего, летописец исказил ходившее в монотеистических религиях убеждение в том, что жизнь в раю зависит от нынешней, временной жизни. По крайней мере, примерно такое же искажение мы можем наблюдать в одном из рубаи Омар Хайяма:

«Надо жить, – нам внушают, в постах и труде.

Как живете вы – так и воскреснете-де!»

Я с подругой и с чашей вина неразлучен –

Чтобы так и проснуться на Страшном суде.

Зато слова мусульман соответствуют представлению летописца об исламском рае, который, как и в язычестве, оказывается плотским (обещает сексуальные наслаждения на том свете). Книжник воспринимает (или сознательно так представляет читателю) проповедь волжских болгар сквозь матрицу традиционных представлений, поскольку именно в язычестве социальный статус человека сохраняется после его смерти. Эта идея импонирует Владимиру, она близка его культуре. Что нельзя сказать об обрезании, воздержании от пития и свинины. И князь, и книжник отвергают ислам, в первую очередь, потому, что культурный опыт славянского и мусульманского населения слишком разный[4]. Другое дело, близкие в культурном отношении к славянам германцы: «земля твоя яко и земля наша, а вера твоя не яко вера наша» – говорят немцы[5].

Иудейские и византийские послы нарушают общую последовательность повествования, но от этого оно не перестает носить характер скорее монолога, чем диалога. И посол от хазар, и посол от Византии начинают разговор с критики враждебных конфессий. При этом интересны следующие слова хазар: «христиане веруют в того, кого мы распяли»[6]. Подобный аргумент против христианской религии со стороны иудеев не единственный в древнерусской книжности. На унизительность распятия на кресте указывают евреи при попытке обратить в иудаизм мученика Евстратия в Киево-Печерском патерике: «Немедленно прими нашу веру, безумный, да жив будешь, ибо Моисей закон принял от Бога и нам дал, и это в книгах говорится: ‘проклят всякий распятый на дереве’»[7]. Надо полагать, факт распятия Бога необычайно волновал древнерусское население. Божество, не способное защитить себя, вряд ли могло надежно оберегать целый народ. Добровольное пожертвование со стороны бога было знакомо язычникам, но убийца объекта поклонения сам становится равным жертве. При этом как локальная катастрофа рассматривалась даже неестественная смерть персонажей, имевших сакральные (магические) функции, тем более это касалось богов. Живым воплощением божества на земле язычники считали своих правителей. Вспомним сколько хлопот доставило полянской общине убийство их князя Игоря[8]. Часть послов, пришедших от древлян сватать своего князя Мала за овдовевшую Ольгу, были закопаны живьем киевлянами, а часть – заперта и убита в бане. Затем, по древнерусскому обычаю, древляне и поляне устроили тризну (похоронный пир), на котором Ольга велела своей дружине убивать напившихся врагов[9]. В это же время, вероятно, был провозглашен князем малолетний Святослав. По крайней мере, только после упоминания о тризне летописец заявляет о начале его княжения. Об обычае инициации (передаче магических княжеских способностей) на кургане говорят и археологи[10]. И только тогда, когда поляне получили нового князя, обладавшего, по их мнению, сверхъестественной силой, кияне решились на прямой поход в древлянскую землю, который возглавил малолетний князь[11].

Если смерть правителя доставила киевлянам столько хлопот, то, что же говорить о смерти божества? В «Сказании о построении града Ярославля» Ярослав побеждает некого лютого зверя, после чего «беззбожные и злые люди эти все (жители Медвежьего угла – Д.П.), ужаснулись и пали ниц перед Князем, и были как мертвые»[12]. Если учесть тот факт, что население медвежьего угла поклонялось Волосу, то поединок между животными, которым покровительствовал этот бог и князем мог восприниматься как поединок между Ярославом и самим Волосом. Неестественно вели себя и собаки, натравленные на князя вместе со зверем. Они не стали трогать врагов Волоса. Типичный суд богов показал превосходство князя.

Надо полагать, факт убийства иудеями Иисуса смущал древнерусского книжника не меньше, чем победа Ярослава над Волосом жителей Медвежьего угла. По крайней мере, Владимир счел замечание хазарских иудеев остроумным и задал подобный вопрос греческому философу: «пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого они распяли»[13]. Философ быстро смекнул, каковым должен быть ответ на этот вопрос и сказал: «воистину в того веруем, их (иудеев) же пророки предрекали яко Бог родится, а другие говорили будет распят и погребен, но в 3 день воскреснет и на небеса взойдет они же этих пророков избивали, иных истязали когда же сбылись их пророчества, сошел Он на землю и распятие принял, и воскрес на небо взойдя от них же ожидая покаяния 46 лет они же не покаялись, и послал на них Римлян города их разбил и самих расточил по странам, где прибывают в рабстве»[14]. В отличие от иудейского посла, который на провокационный вопрос Владимира «где есть земля ваша?»[15] ответил крайне неудачно, греческий философ проявил необходимое благоразумие. Что и неудивительно, ведь книжник, писавший летопись, вкладывал в уста посла то, каковым он сам видит ответ на волновавший его вопрос, который помимо утверждения содержит еще три необычайно важных элемента: собственно иудейские пророки предрекали пришествие христианского Бога, который после того как его распяли евреи воскрес, и при этом не остался в долгу и отомстил. Здесь нет ни слова об искуплении грехов, адамовом грехе и пр. Все это философ скажет в ответ на следующий вопрос Владимира: «ради чего сошел Бог на землю». То, что для современных христиан является событием не столь важным (последующая судьба евреев), для язычника Владимира было событием знаменательным. Ведь Древняя Русь, принимая христианство, должна была стать под покровительство сильного бога, который не роняет своего достоинства. Неудивительно, что в многочисленной антииудейской литературе, которая бытовала на Руси[16] особое внимание уделялось страданию иудеев, потере ими земли. Толковая Палея неоднократно подчеркивает отверженность евреев. В этом же философском произведении раскрывается, как кажется, причина относительного милосердия по отношению к совершившим злодеяние, это ответ на вопрос, волновавший читателя: «не бы было место пречестнаго гроба Господня в Иерусалиме, то, как Содом и Гомору, горячими камнями Бог погубил бы вас; или, как Ниневию потопил бы вас; или, как Таров и Сидон, погибли бы вы в забвении, но ради пречестного Воскресения Бог сохранил этот город, оставил там свой гроб святой для поклонения христианам и воспоминания о вашем безумии»[17]. Даже рассказ о блаженном Евстратии, которого, согласно Киево-Печерскому патерику, захватили в плен половцы и продали византийским евреям в рабство заканчивается справедливым воздаянием за страдания мученика: «И тут внезапно в тот жен день пришел царский указ об иудеях, чтобы изгнать их всех, отняв имения. А старейшин их казнить. Случилось же вот что. Некий иудей богатый и очень храбрый, крестился, и поэтому приблизил его к себе царь, вскоре назначив эпархом. Он же, получив сан, втайне остался отступником от Христа и его веры и дал свободу иудеям на всей территории Византии покупать себе христиан в рабство. И обличен был нечестивый этот эпарх, убит был по предсказанию блаженного Евстратия вместе с бывшими тут иудеями. Зимовавшими в Корсуни; того иудея, который замучил монаха, имение отобрав, повесили. ‘Обратилась злоба его на главу его, и на его темя злодейство его пало’»[18].

Бог мстит не только иудеям, но и всем иноверцам, проливающим христианскую кровь. Так, нашествием татар «Бог хотел погубить и наказать безбожных сынов Измаиловых[19] куманов (половцев) да будет отомщена кровь христианская»[20]. Не забывает Бог и о мести за отдельных мучеников. В Лаврентьевской летописи описывается казнь булгар за убийство мученика Авраамия: «и сотворил Бог милость вскоре за кровь его, погорела у них (булгар) большая половина города Великого, а потом оставшаяся часть загорелась днем дважды и трижды, и так загоралось много дней, мало осталось от города того, а все погорело, и товара сгорело множество бесчисленное за кровь мученика Христова»[21]. Надо полагать, и сам характер наказания в отношении евреев – изгнание с родной земли – воспринималось язычниками как наивысшая кара. Согласно древнерусскому праву, человек, оторванный от родной земли – по своему положению приближался к рабам. Поэтому люди, не относящиеся к коренному населению, искали покровительство у князя (При князе находилось множество людей потерявших связь со своей малой родиной [изгои]. Покровительство у князя, надо полагать, искали и евреи). Но это, означало и потерю самостоятельности, и что еще страшнее – сохранение этого статуса после смерти (в соответствии с языческими представлениями)[22].

Еще одним обоснованием трагической гибели христианского божества являлась воспринятая у греческой книжности традиция сопоставления различных персонажей, один из которых, являясь ранее на вершине славы, падал вниз, а другой был, поругаем и вознесся. «Слово о законе и благодати» целиком построено на данном противопоставлении[23]. Широко применяется оно и в Толковой Палее[24]. Наконец в летописи, как и в Палее, Иисус противопоставляется Адаму[25]. То, что это восприятие не было механическим, свидетельствует чисто русская параллель: Владимир, который был невиглась (язычник, несведущий истины) и спасся противопоставляется Соломону, который был мудр и погиб[26].

Речь философа раскрывает не только негативное отношение славян к христианскому миролюбию и принципу «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39). Мусульман философ сравнивает с жителями Содома и Гоморры, а также указывает на их нечистоплотность: «слышали яко приходили булгары уча тебя принять веру свою их же вера оскверняет небо и землю прокляты больше всех людей, уподобились Содому и Гоморре (…) .они омывают оходы (анальное отверстие) свои и в рот вливают и по бороде мажут поминая Мухамеда это же и жены их творят, ту же скверну, и еще пуще – от совокупления мужского и женского вкушают’. Услышав это Владимир, плюнул на землю и сказал: ‘нечистое это дело’»[27].

Явная клевета на исламскую религию смутила некоторых исследователей. В.В. Долгов описывая этот отрывок, сухо констатировал: «ислам в летописном повествовании о выборе религии Владимиром изображен очень искаженно и отталкивающе»[28]. Не посчитал необходимым подвергнуть анализу исследователь и реакцию Владимира на подобное описание исламских обычаев; она, по словам В.В. Долгова была «естественной»[29]. Л.С. Клейн и вовсе счел «смешанное подмывание» намеренной путаницей[30]. Фразу «от совокупления мужского и женского вкушают» исследователь перевел как «”вкушают” сперму»[31]. Л.С. Клейн сопоставляет летописный рассказ с болгарским полемическим произведением «Словом об идолах», где описан случай употребления эякулята, отнесенный уже к славянам (болгарам)[32]. В большей достоверности болгарской антиязыческой проповеди (по сравнению с данными летописи) исследователь не сомневается – ведь она осуждает соотечественников, а не булгар-мусульман. Из сопоставления двух текстов исследователь делает поспешный вывод, согласно которому летописный эпизод отражал не столько исламские реалии, сколько славянскую языческую практику[33]. Подобное предположение, задолго до Л.С. Клейна, высказывал и А.Н. Афанасьев[34]. Не ссылаясь на дореволюционного исследователя, Л.С. Клейн дополнил его аргументацию разве что фольклорными данными, со ссылкой на Н.М. Гальковского, и археологическим материалом (находки фаллических идолов небольших размеров). Однако Н.М. Гальковский говорил об обычае пить сперму весьма неопределенно: «по крайней мере нам передавали (кто? – авт.), что в прежние годы, неособенно давно, на свадьбах, молодым(…) давали выпить стакан воды с мужским семенем»[35]. Археологические же данные, приводимые Л.С. Клейном, при сопоставлении с текстом другого болгарского поучения «Слова Христолюбца» могут свидетельствовать лишь о том, что славяне смешивали с водой не сперму, а клали в нее фаллический идол: «творят срамоту мужскую и ложат в ведра и в чаши, пьют, и, выняв, обнюхивают и облизывают и целуют»[36]. Слово «срамота» переводится как «половой орган», а не как «сперма»[37].

Различные редакции «Слова об идолах» упоминают о поклонении «малакии» (мастурбации, сперме), но не уточняют каким образом оно происходит[38]. Поздняя редакция Слова содержит сведения о поглощении эякулятя болгарами, но в той же редакции болгары упоминаются в одном ряду с мусульманскими народами, которые творят то же, что описывает Повесть Временных Лет: «того ради сарацины моют оходы и болгары и туркмены, и все сколько их есть в вере этой и омытое это вливают в рот»[39]. Поэтому стоит принять точку зрения исследователей, согласно которой описание странного обычая болгар в «Слове об идолах» – это заимствование с последующей переработкой и искажением сюжета из «Речи философа» или похожего источника[40]. При этом автор мог иметь ввиду вовсе не своих соотечественников, а болгар волжских. Стоит сказать, что в летописи нет ни одного термина, который можно было бы интерпретировать как семенную жидкость. В поздней редакции «Слова об идолах» она упоминается как «от срамных уд истекшую скверну»[41]. В ПВЛ напротив, нет никакого указания на предмет «трапезы». Во всех этнографических примерах (кстати, неславянского происхождения) употребления спермы, приведенных Л.С. Клейном, нет ни одного такого, когда бы эякулят добывался при посредничестве женщины[42].

Думается, ответ на причины появления «мусульманского» летописного сюжета содержится в Толковой Палее. На параллели между летописной «речью философа» и Толковой Палеей неоднократно указывали историки. Большинство исследователей считает, что эти произведения восходят к одному источнику[43]. Однако в части осуждения мусульман Палея более конкретна: «оставляют женщин своих и содомски соединяются друг с другом, того ради чистят свои оходы лучше лица и сердца»[44]. Явная связь с летописью прослеживается в другой строчке Толковой Палеи: «муж с мужем возлежит, оходы свои подмывает и по голове своей и по бороде этим на себя возливает»[45](См. табл. 1).

Думается, разгадка этих описаний лежит в плоскости особенностей взаимовосприятия представителей других культурных традиций. В странах Востока, в условиях жаркого климата, особое внимание к личной гигиене жизненно необходимо[46]. Но оно может показаться странным для жителей севера. Чужие обычаи, сквозь призму другого мировоззрения могли искажаться и порождать поразительные легенды. Поэтому причины, кажется, следует искать в преломлении особенностей исламской культуры через представления других народов. Летописные свидетельства и Палея подробно описали те места, которые подвергаются воздействию воды: это «оходы», борода, вероятно половые органы, голова, рот. Всем этим частям тела в исламе отводится особое место при ритуальном омовении. Вряд ли это простое совпадение. При этом перед полным омовением тщательно очищаются руки и запретные места, затем моется лицо, а затем тело [«чистят свои оходы лучше лица и сердца»[47](?)]. С этой точки зрения раскрывается и само словосочетание «от совокупления мужского и женского». Речь может идти не о непосредственном употреблении эякулята, а обычае мыть половые органы, а затем полоскать рот после полового акта. Видимо порядок принятия водных процедур был необычайно важен для книжника. Вода, являвшаяся священной у многих народов, при соприкосновении с выделениями из половых органов могла становиться оскверненной. Теперь это вода уже была сопричастна с вредоносным влиянием. Л.С. Клейн привел примеры сопоставления спермы с живительной силой у народов мира[48]. Та же кровь олицетворяла эту силу, но при невольном выделении из женщины (менструации, рождении ребенка) она означала потерю этой силы, скверну[49]. Поэтому упоминание книжником о мужском и женском половом контакте вряд ли было завуалированным обозначением спермы.

Не стоит полностью доверять и «Слову об идолах». Так же как и автор Палеи, болгарский книжник не понимает причины бережного обмывания заднего прохода. Но объясняет он этот обычай выдуманной легендой о том, что Мухаммед родился через анальное отверстие (См. таб. 1). Отсюда, по его мнению, и происходит обычай вливать воду, в которой были омыты «оходы», в рот. Дальше больше – через этот обычай, согласно «Слову», эллины (греки-язычники), египтяне, римляне, а затем и славяне научились творить своим богам требы (праздники). Если следовать логике Л.С. Клейна, согласно которой болгарский проповедник не мог наводить напраслину на своих соотечественников, то за древний славянский обряд следовало бы принять не только поглощение спермы но и питие грязной воды. В то же время вряд ли было целесообразно в проповеди против языческих празднеств (где обычаи различных народов тесно переплетены и намеренно запутаны) доказывать непристойность тех или иных религиозных представлений примерами из тех обрядов, которые для паствы являлись привычными и непредосудительными. Не случаен тот факт, что красочно описанный греческим философом обряд осуждает Владимир, хотя во время разговора с представителями иностранных посольств князь ведет себя еще как язычник. Ему импонируют идеи многоженства и блуда. При этом летописцу нет надобности «осветлять» Владимира, т.к. чем разительней будет контраст между дохристианской и христианской сущностями князя, тем большая цена окажется его духовного подвига[50]. Поэтому осуждение исламских обычаев (по версии философа) Владимиром – действительно отражает специфику национальной культуры восточных славян (тем более, что в византийской литературе осуждение в нечистоплотности очень редко встречающийся в литературе аргумент против ислама[51]).

Однако философ обвиняет мусульман не только в нечистоплотности, но и сексуальной развязанности, гомосексуализме. Что же могло породить ассоциации с Содомом и Гоморрой? Женщины в исламе слишком закрытая категория. В гаремную часть дома нельзя никому заходить, кроме евнухов и хозяина. Эти предосторожности, как и ношение особенно закрытой одежды не могли не навлечь соответствующие подозрения. Показательно сообщение Ибн Фадлана. Когда женщина из гузов задрала подол, вызвав смущение у правоверных, «тогда муж ее засмеялся и сказал переводчику: “Скажи им: она открывает это в вашем присутствии, и вы видите его, а она охраняет его так, что к нему нет доступа. Это лучше, чем если бы она его закрывала и [вместе с тем] предоставляла пользоваться им”. Они [гуззы] не знают блуда»[52]. Таким образом, представления об особой сексуальности ислама могли быть космополитичными. Кроме того обвинение в содомии мусульман находит в «Речи философа» эсхатологическое[53] объяснение: « их же вера оскверняет небо и землю прокляты больше всех людей, уподобились Содому и Гоморре, на них же пустил господь камни горящие и потопил их и погрузились они в землю, так и этих ожидает день погибели когда придет Бог судить живых и мертвых всех творящих беззакония и скверну делающих»[54]. Обострять подобное восприятие могло подробно описанное в Апокалипсисе положение перед концом света Вавилона, который принадлежал во времена написания летописи мусульманам (От. 18: 1-24). Эсхатологические параллели усиливало восприятие мусульман как сынов Измаила, играющих не последнюю роль во время ожидаемого христианами конца света[55]. Представления о мусульманском гомосексуализме мог подогревать обычай в средневековом исламе, согласно которому сексуальный контакт с безбородым юношей не приравнивался к содомии[56].

Таким образом, сюжет связанный с иностранными посольствами к князю Владимиру содержит в себе множество этноконфессиональных стереотипов. В первую очередь – в отношении мусульман и иудеев. Жестких сентенций по отношению к христианам западной обрядности летописец не допускает. Возможно, это объясняется тем, что сюжет, связанный с иностранными посольствами к Владимиру, был написан в период, когда негативного отношения к католикам на Руси еще не сформировалось[57]. Однако на описанном сюжете «выбор веры» в летописи не заканчивается. В 987 году Владимир созывает вече, на котором было решено отправить обратные посольства для «испытания» вер[58]. Русские послы отправились ко всем тем народам, которые прислали своих послов в Киев. Не посетили они только хазар. Хазарский каганат к этому времени уже канул в Лету. Само иудейское посольство, будто бы прибывшее в Киев, вероятнее всего явилось из Крыма, если не стало плодом выдумки книжника. Правда, Л.Н. Гумилев выдвигал предположение, что текст летописи отразил реальную попытку хазарских иудеев захватить власть в Киеве, подобно тому как они это сделали в Итиле[59]. Последнее развитие событий было маловероятным. В самой Хазарии иудейских общин было не так уж много. Немного было евреев и в самом Киеве. Как свидетельствует Киевское письмо, еврейская община в Киеве не смогла собрать даже 100 монет на спасение своего члена от долгового рабства. За целый год киевские евреи собрали только 60 дирхемов. На эту сумму можно было купить 6 овец (или 6 свиней)[60]. За оставшимися 40 дирхемами община послала своего члена Яакова не в хазарские города, а вдоль по пути «Из варяг в греки» и там, в поисках средств посланник достиг столицы Египта[61]. Такая «могущественная» сила вряд ли могла серьезно претендовать на власть в Киеве. Зато проповедь иудея в летописи противопоставляется проповеди грека. Именно евреи, согласно летописи задают тот вопрос, который, как мы выяснили, волновал древнерусское население. И этим, как бы случайно, дают повод философу на него ответить. Противопоставление хазарского и греческого посольства вряд ли отражает реальные религиозные споры. Скорее оно подчеркивало различие религии Ветхого и Нового завета и этим подтверждало осознанность выбора древнерусского населения. Во всяком случае, на вече было решено испытать две религии: 1) христианство греческого и римского образца; 2) ислам.

Итак, в 987 году русские послы отправляются в Волжскую Булгарию, Византию и Германию. Какое впечатление они вынесли от лицезрения религиозных обрядов?

Русские послы с отвращением отвергают ислам в первую очередь из за его обрядовой и бытовой стороны: «смотрели как они молятся в храме, стоят без пояса, поклонившись сядет и глядит то туда, то сюда, как безумный, и нет веселия у них но печаль и смрад большой»[62]. Как верно отметил В.В. Долгов, отсутствие поясов, согласно символике русского костюма – означает распущенность[63]. Кроме того, отсутствие пояса могло означать выключенность из социальной и культурной сферы. Ношение пояса обозначало принадлежность человека к миру живых, его связь с определенным родом[64]. Выбор же между верой «немецкой» и верой «греческой» послы делают в пользу последней, в первую очередь из за внешней красоты обряда: «и пришли в немцы и видели в храме многие службы, а красоты не видели никакой»[65]. Если ислам мог принести на Русь только скверну, иудаизм – отвержение и потерю самого главного – земли, то христианство по католическому образцу – не принесло бы Руси ничего. Ибо земля их, как и земля наша. Зато Византия могла дать новому народу многое. Великая империя была тогда мощнейшим государством Европы. Чисто внешний фактор – культурное богатство Византии – играл огромную роль. Следующими восторженными словами описывают русские послы богослужение в Греции: «и не знали были мы на земле, или на небе, нет на земле такого зрелища и красоты такой и не можем этого описать только то знаем там Бог с людьми пребывает и эта служба лучше всех»[66].

Копирование греческих символов, замена имени императора именами князей в литургии, копирование греческой монетной системы[67] говорит о том, что Русь стремилась к Византии, как к некому идеалу. Так как в древности культурную, политическую и социальную стороны человеческой жизни не различали, политическая мощь и богатство империи в сознании древнерусского населения свидетельствовали о силе христианской религии греческого образца. Получив хрупкое господство над многочисленными разрозненными племенными образованиями, поляне грезили о едином мощном политическом образовании с центром в Киеве. Образовании, равном по величию, славе и красоте Византии.

Послесловие

Более тысячи лет назад перед нашими предками встала дилемма, какую религию принять: ислам и иудаизм требовали от народов их принимающих отречения от национальности, они игнорировали местные традиции, жестко регламентируя бытовые стороны жизни. Христианство подвергало быт куда меньшей регламентации. Стремясь упрочнить свою власть над восточными славянами, киевляне не хотели круто менять свои обычаи. Реально возникал выбор между христианством западного и восточного образца. Стать типичным государством Запада или попробовать их превзойти? «Отцы наши не приняли этого», – говорит Владимир немецким послам. Выбор был сделан в пользу православной Византии. С этого момента началось формирование уникальной, русской православной цивилизации, которая изменила мир.

Приложение

Таблица 1: сопоставление текста Повести Временных Лет со «Словом об идолах» и Толковой Палеей

|

Повесть Временных Лет |

Палея Толковая |

Слово об идолах |

|

«‘они омывают оходы свои и в рот вливают, и по бороде мажут поминая Мухаммеда. Это же и жены их творят, ту же скверну, и еще пуще – от совокупления мужского и женского вкушают’. Услышав это Владимир, плюнул на землю и сказал: ‘нечистое это дело’»[68] |

«оставляют женщин своих и содомски соединяются друг с другом, того ради чистят свои оходы лучше лица и сердца [69]… … муж с мужем возлежит, оходы свои подмывает и по голове своей, и по бороде этим на себя возливает [70]» |

«жреца Ма[омеда и Бахмита проклятого который нелепым проходом родился, смердящим но не смотря на это богом его нарекли. Из-за этого сарацины моют оходы и болгарыи туркмены, и все сколько их есть в вере этой, и омытое это вливают в рот»[71] |

Список использованных источников и литературы

Додаток: Сказание о построении града Ярославля // Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому свiтоглядi давньої Русi. Київ, 1997.

Житие Константина-Кирилла // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 2.

Киево-Печерский патерик // Древнерусские патерики / под ред. Л.А. Ольшевской и С.Н. Травникова. М., 1999.

Окончательная редакция «Слова некоего Христольбца» // Аничковъ Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.

Память и похвала князю русскому Владимиру // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 1.

Палея Толковая. М., 2002.

Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997.

Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998.

Полное собрание русских летописей. Т.3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.

Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М., 1939.

Слово о законе и благодати // Библиотека литературы Древней Руси. СПб, 2000. Т. 1.

1-я редакцiя «Слова о томъ како погани сущее языци кланялися идолмъ», 2-ая редакцiя того же Слова, Окончательная редакцiя того же Слова вплоть // Аничковъ Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914.

Андрощук Ф. К истории обряда интронизации древнерусских князей («сидение на курганах») // Дружиннi старожитностi Центрально-Схiдної Європи VIII – XI ст.: Матерiали Мiжнародного польового археологiчного семiнару (Чернiгiв – Шестовиця 17 – 20 липня 2003 р.). Чернiгiв, 2003.

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. Т. 1.

Буланина Т.В. Слово святого Григория изобретено в толцех // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. (XI – первая половина XIV вв.). Л., 1987.

Гальковскiй Н. Борьба христiанства съ остатками язычества въ древней Руси. М., 1913. Т. 2.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь. М., 1989.

Долгов В.В. Быт и нравы древней Руси. М., 2007.

Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004.

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М, 1994

Пузанов Д.В. Антииудейская полемика в Древней Руси // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М.М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения Б.Г. Плющевского. Ижевск, 20–21 ноября 2012 г. Ижевск, 2012.

Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007.

Славянские древности. Т. 4. М., 2009.

Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 27: Спасъ–Старицынъ. М., 2006.

Творогов О.В. Палея Толковая // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. (XI – первая половина XIV вв.). Л., 1987.

Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995.

Cherniavsky M. Khan or Basileus: An Aspect of Russian mediaeval Political Theory // Journal of History of Ideas, 20, 1959.

[1] Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 84 – 106.

[2] Там же. Стб. 84 – 85.

[3] ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее – Н1Л). М., 2000. С. 132.

[4]Интересную точку зрения по поводу важности употребления алкоголя на княжеских пирах выдвинул Л.Н. Гумилев (см.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь. М., 1989. С. 251).

[5] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 85.

[6] Там же.

[7] Киево-Печерский патерик // Древнерусские патерики / под ред. Л.А. Ольшевской и С.Н. Травникова. М., 1999. С. 24.

[8] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 54 – 60.

[9] Месть со стороны княгини Ольги небезосновательно трактуется исследователями как грандиозное жертвоприношение, призванное, после гибели князя Игоря, вернуть покровительство богов полянской общине (см.: Фроянов И.Я. Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 67 – 75).

[10] Андрощук Ф. К истории обряда интронизации древнерусских князей («сидение на курганах») // Дружиннi старожитностi Центрально-Схiдної Європи VIII – XI ст.: Матерiали Мiжнародного польового археологiчного семiнару (Чернiгiв – Шестовиця 17 – 20 липня 2003 р.). Чернiгiв, 2003. С. 5 – 10.

[11] Там же. Стб. 59 – 60.

[12] Додаток: Сказание о построении града Ярославля // Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому свiтоглядi давньої Русi. Київ, 1997. С. 236

[13] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 87. – Подобные же сведения содержатся в ипатьевском варианте ПВЛ: ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 74; ПСРЛ. Т. 3. С. 134.

[14] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 87.

[15] Там же. Стб. 85.

[16] См.: Пузанов Д.В. Антииудейская полемика в Древней Руси // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М.М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения Б.Г. Плющевского. Ижевск, 20–21 ноября 2012 г. Ижевск, 2012. С. 77 – 90.

[17] Палея Толковая. М., 2002. С. 182.

[18] Киево-Печерский патерик. С. 25.

[19] В Древней Руси считалось, что половцы ведут свой род от библейского персонажа Измаила.

[20] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 446. – Аналогичные сообщения в Н1Л: ПСРЛ. Т. 3. С. 62, 264.

[21] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 452 – 453.

[22] Поэтому даже в случае прозелитичности иудаизма восточные славяне вряд ли восприняли бы его, не взирая на широкую популярность Ветхого завета в образованной среде.

[23] Слово о законе и благодати // Библиотека литературы Древней Руси (далее – БЛДР). СПб, 2000. Т. 1. С. 26 – 52.

[24] Палея Толковая. С. 134, 184 – 185, 189, 190, 223 – 226, 358, 197 и др.

[25] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 68; Палея Толковая С. 117.

[26] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 80.

[27] Там же. Стб. 86.

[28] Долгов В.В. Быт и нравы древней Руси. М., 2007. С. 275 – 276.

[29] Там же. С. 276.

[30] Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004. С. 371.

[31] Там же.

[32] Там же. С. 371 – 374.

[33] Там же. С. 371.

[34] Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. Т. 1. С. 226.

[35] Гальковскiй Н. Борьба христiанства съ остатками язычества въ древней Руси. М., 1913. Т. 2. С. 40.

[36] Окончательная редакция «Слова некоего Христольбца» // Аничковъ Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. С. 374.

[37] Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 27: Спасъ–Старицынъ. М., 2006. С. 122.

[38] 1-я редакцiя «Слова о томъ како погани сущее языци кланялися идолмъ», 2-ая редакцiя того же Слова, Окончательная редакцiя того же Слова вплоть // Аничковъ Е.В. Указ. соч. С. 380 – 386.

[39] Окончательная редакцiя того же Слова вплоть // Аничковъ Е.В. Указ. соч. С. 386.

[40] Буланина Т.В. Слово святого Григория изобретено в толцех // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. (XI – первая половина XIV вв.). Л., 1987. С. 437 (далее – СКиКДР 1).

[41] Окончательная редакцiя того же Слова вплоть // Аничковъ Е.В. Указ. соч. С. 385.

[42] Там же. С. 376 – 378.

[43] Творогов О.В. Палея Толковая // СКиКДР 1. С. 287.

[44] Палея Толковая. С. 65.

[45] Там же. С. 182.

[46] Ибн Фадлана удивляет нечистоплотность тюркских народов. При этом он перечисляет те области тела, которым, надо полагать, следует уделять большее внимание: «Они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, и не омываются от половой нечистоты и не совершают ничего подобного» (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М., 1939. С. 60).

[47] Палея Толковая. С. 65.

[48] Клейн Л.С. Указ. соч. С. 375 – 378.

[49] Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М, 1994. С. 531.

[50] На таком контрасте (Владимир-язычник – Владимир-христианин) и основывали свои построения древнерусские книжники (см.: Память и похвала князю русскому Владимиру // БЛДР. Т. 1. С. 316 – 327; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75 – 131).

[51] Достаточно сравнить оригинальные Повесть временных лет и Толковую Палею с переводным Житием Кирилла, чтобы понять разницу русской и византийской традиции полемики с другими религиями (Житие Константина-Кирилла // БЛДР. СПб., 1999. Т. 2. С. 22 – 65).

[52] Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. С. 60 – 61.

[53] Эсхатология – система религиозных взглядов о конце света.

[54] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 86.

[55] Только так можно объяснить почему в Толковой Палее Мухаммед называется рабом иудеев (Палея Толковая. С. 183).

[56] Ибн Фадлан удивлялся жестоким наказаниям у гузов за педофилию: «Поступок педерастии [считается] у них очень важным [преступлением]» (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. С. 62).

[57] См. Долгов В.В. Указ. соч. С. 277.

[58] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 106 – 107.

[59] Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 252.

[60] См. подр.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 218.

[61] Там же.

[62] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 108.

[63] Долгов В.В. Указ. соч. С. 276.

[64] Славянские древности. Т. 4. М., 2009. С. 230.

[65] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 108.

[66] Там же.

[67] Cherniavsky M. Khan or Basileus: An Aspect of Russian mediaeval Political Theory // Journal of History of Ideas, 20, 1959. Р. 459 – 476.

[68] ПСРЛ. Т. 1. Стб. 86.

[69] Палея Толковая. С. 65.

[70] Там же. С. 182.

[71] Окончательная редакция Слова об идолах // Аничков В.Е. Язычество и Древняя Русь. С. 385.

1. ПРИЧИНЫ

ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

Знаменитое

крещение Руси, положившее начало

становлению русской цивилизации, было

вызвано целым комплексом факторов:

1.1. Стремление

Владимира укрепить государство и его

территориальное единство. Попытка

достичь этих целей с помощью создания

единого пантеона языческих богов во

главе с Перуном не привела к преодолению

племенного сепаратизма и усилению

княжеской власти. Надежды Владимира в

данном случае возлагались, видимо, на

то, что бог молний считался главным в

дружинной среде. Только единобожие

могло сплотить страну и осветить

авторитет единоличной княжеской власти.

1.2. Принятие

христианства вводило Русь в семью

европейских народов, а язычество обрекало

на изоляцию и враждебность со стороны

христианизированных соседей, относящихся

к язычникам как к нелюдям. При этом

следует учитывать, что окончательный

раскол христианства на католическую и

православную ветви произошел лишь в

1054 г.

1.3. Личные

соображения Владимира и некоторые

эпизоды его жизни. Он, наверное, принимал

во внимание крещение своей бабки Ольги,

оставившей по себе добрую память. Не

исключено, что некоторые эпизоды его

греховной жизни, например, братоубийсто

во время борьбы за власть, насилие,

многоженство в итоге заставили задуматься

о духовном очищении, о таком деянии,

которое могло бы оставить о нем добрую

память. Но, скорее всего, он действовал,

исходя из прагматических соображений.

Дело в том, что принятие им христианства

было обусловлено женитьбой на сестре

византийского императора. Это необычайно

поднимало его авторитет, а, следовательно,

укрепляло и княжескую власть.

В общественной

мысли России существуют и идеалогизированные

трактовки причин принятия христианства.

Верующие исследователи, вслед за

митрополитом Иларионом (середина XI в.),

объясняли его обращение Божьим

откровением, т.е. тем, что Бог просветил

его душу. Советские историки считали,

что христианство отвечало классовым

интересам феодалов, т.к., проповедуя

смирение и послушание, становилось

эффективным идеологическим оружием,

помогающим эксплуатировать трудящиеся

массы.

2. ВЫБОР

ВЕРЫ

Важной

представляется и т.н. проблема выбора

веры, от решения которой во многом

зависел весь ход развития русской

истории.

2.1. Согласно

летописной легендек Владимиру в Киев

явились представители трех монотеистических

религий: ислама, иудаизма и христианства.

Князь отверг ислам под предлогом того,

что он запрещает употребление вина.

Веселие Руси есть питие, без пития Руси

не быти, так, якобы, ответил он на соблазны

мусульман. Иудаизм он не принял по

причине отсутствия у евреев собственного

государства, в результате чего они были

рассеяны по всей земле. Не принял он и

предложение, сделанное посланцами папы

римского, сославшись на то, что и его

бабка отвергла католичество. Только

проповедь представителя православной

византийской церкви произвела на него

благоприятное впечатление. Но Владимир

не спешил с решением и отправил своих

послов в разные страны. Вернувшись, они

назвали греческую веру самой лучшей, а

греческие храмы и церковную службу

самыми красивыми.

2.2. Причины

выбора. За этой легендой скрываются

реальные факты, остановившие выбор Руси

на православной форме христианства.

2.2.1. Это, в

первую очередь, прочные культурные и

экономические связи с Византией, наличие

собственной влиятельной православной

общины.

2.2.2. Кроме

того, учитывалась международная

обстановка, отношения церкви с

государством, а также некоторые

догматические различия. Например,

притязания римского папы на светскую

власть, нежелание католической церкви

учитывать местные особенности и ее

воинственность не могли не оттолкнуть

главу молодого государства от этой

формы христианства. Православная же

церковь подчинялась светской власти.

Это соответствовало восточнославянской

традиции, в соответствии с которой князь

был и главой религиозного культа.

2.2.3.

Православие было более терпимо к местным

традициям, да и Византия в то время

являлась центром цивилизации, наследницей

великого Рима, самой развитой и культурной

страной Европы.

Крещение

Руси, последствия принятия христианства

и его значение для становления и развития

древнерусской государственности.

Крещение

Руси — введение в Киевской Руси

христианства как государственной

религии, осуществлённое в конце X века

князем Владимиром Святославичем.

Традиционно, вслед за летописной

хронологией, событие принято относить

к 988 году и считать началом официальной

истории Русской Церкви.

В более

широком смысле — процесс распространения

и укоренения православного христианства

в Древнерусском государстве.

Многие

историки относят крещение самого

Владимира к 987 году. По византийским и

арабским источникам, в 987 году

Константинополь заключает с Русью союз

для подавления мятежа Варды Фоки.

Условием князя была рука Царевны Анны,

сестры Императоров Василия и Константина,

— требование крайне унизительное для

Ромейских василевсов. Тогда, в разгар

войны с Вардой Фокой Владимир напал на

Корсунь и овладел им, угрожая Царьграду.

Императоры соглашаются отдать Анну за

князя при условии предварительного

крещения Владимира, который нарекается

именем Василия — в честь своего

восприемника Императора Василия II.

Последствия

принятия христианства

Политические

последствия

Крещение

Руси произошло до окончательного раскола

Западной и Восточной церквей, но в

период, когда он уже вполне вызрел и

получил своё выражение как в вероучении,

так и во взаимоотношении церковной и

светской властей.

В византийском

церковно-государственном правосознании

Император мыслился как Хранитель и

Верховный Защитник православия, а

следовательно, и единый самодержец всех

православных народов. Правители прочих

христианских народов (государств)

получали от него титулы архонтов, князей,

стольников.

Таким

образом, приняв крещение от византийцев,

Владимир включил Русь в орбиту византийской

государственности.

Культурные

последствия

Принятие

христианства содействовало развитию

зодчества и живописи в средневековых

её формах, проникновению византийской

культуры, как наследнице античной

традиции. Принятие христианства как

государственной религии влекло с

неизбежностью ликвидацию языческих

культов. При этом была частично уничтожена

русская культура, в которой сотни лет

язычество играло важнейшую роль. Были

запрещены все языческие обряды и

празднества (но многие из них сохранялись

долгое время или принимали церковную

интерпретацию — например, Масленица),

некоторые образцы русского народного

творчества, разрушены все культовые

сооружения (идолы, капища).

Согласно

традиционной агиографии (научная

дисциплина, занимающаяся изучением

житий святых) Русской Церкви и мнению

некоторых современных исследователей,

опирающемуся на «Повесть временных

лет», до полного укоренения христианства

на Руси в некоторых родах практиковались

человеческие жертвоприношения. Широко

практиковалось многожёнство, в частности,

сам Владимир I Святославич имел несколько

сотен наложниц.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Приблизительное время чтения: 3 мин.

Известно, что помимо христиан-византийцев князя посетили миссионеры из Рима, а также исламские и иудейские богословы, но все они получили отказ, и все по разным причинам.

Что касается римских миссионеров (а здесь, кстати, следует отметить, что к тому моменту разделения Церкви на Восточную и Западную еще не произошло, однако определенные различия между ними были уже очевидны), то летописи приводят слова, с которыми князь отказал им: «Отцы наши не приняли этого». В данном случае речь идет о первых попытках Крещения Руси, предпринятых княгиней Ольгой. О том, действительно ли случился у Ольги конфликт с приглашенным ею же на Русь епископом Адальбертом, ничего не известно. Ясно лишь, что Адальберт самовольно уехал с Руси, заявив, будто его не приняли должным образом или даже изгнали (очевидно, местные язычники во главе с князем Святославом, но никак не Ольга).

Отказ от идеи принятия ислама также связан вовсе не с любовью князя к свинине и вину (хотя, возможно, сказалось и это, как и ряд других бытовых причин). Однако отношение к исламу было гораздо глубже и серьезней, и окончательный выбор происходил на совсем другом уровне. Совокупность летописных свидетельств дает понять: проблема была в том, что ислам подразумевал глубочайшую перестройку жизни и быта Руси на совершенно чуждый и непонятный большинству населения лад. В то же время, справедливости ради, надо отметить, что исламом при дворе Владимира некоторое время интересовались всерьез. Из Хорезма на Русь даже привезли имама для обращения — но это была скорее часть политической игры князя, уже предпочитавшего византийский вариант и лишь стремившегося утвердить свое влияние в Прикаспии (как раз в это время происходит очередной поход Руси в Дербент и на Ширван).

Что касается иудаизма, то в качестве его представителей выступали, скорее всего, хазары. Значительная часть хазарской знати считала себя «потерянными коленами», а правящий дом причислялся по женской линии к собственно иудеям, грань здесь весьма условна. Столь же резонно то, что Хазарское государство, разгромленное Святославом (а добитое, кстати, самим Владимиром и его новыми хорезмийскими союзниками в поволжском походе год назад), едва ли могло служить примером для подражания. И это был основной политический аргумент у князя против принятия иудаизма. Однако диалог с хазарами, упоминаемый в летописи (по всем спискам) звучал следующим образом:

«…“А где земля ваша?”. Они же сказали: “В Иерусалиме”. А он спросил: “Точно ли она там?” И ответили: “Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам”. Сказал на это Владимир: “Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите?”…»*

Безусловно, это лишь краткое изложение событий, однако и оно позволяет сделать определенные выводы. Владимир, несомненно, руководствовался при выборе веры в том числе и духовными соображениями — своими личными нравственными тяготами после захвата власти. Об этом прямо говорит, например, Иаков Мних, первый жизнеописатель князя, и нет оснований ему не верить. Другое дело, что соображения политические также играли роль. А главным, определяющим, было следующее — распространение веры в Единого Бога, Его победы над языческими богами сами по себе доказывали верующим в последних силу Первого. Буквально на глазах Владимира еще до Крещения Руси христианство приняли Дания, Венгрия, Польша — давние соседи, с которыми Русь многое связывало. С другой стороны, «закон греческий» был предпочтен в первую очередь потому, что его предпочитала воспитавшая Владимира Ольга.

*«Повесть временных лет» в переводе Д. С. Лихачева. — Ред.