-

Особенности сказки как фольклорного жанра

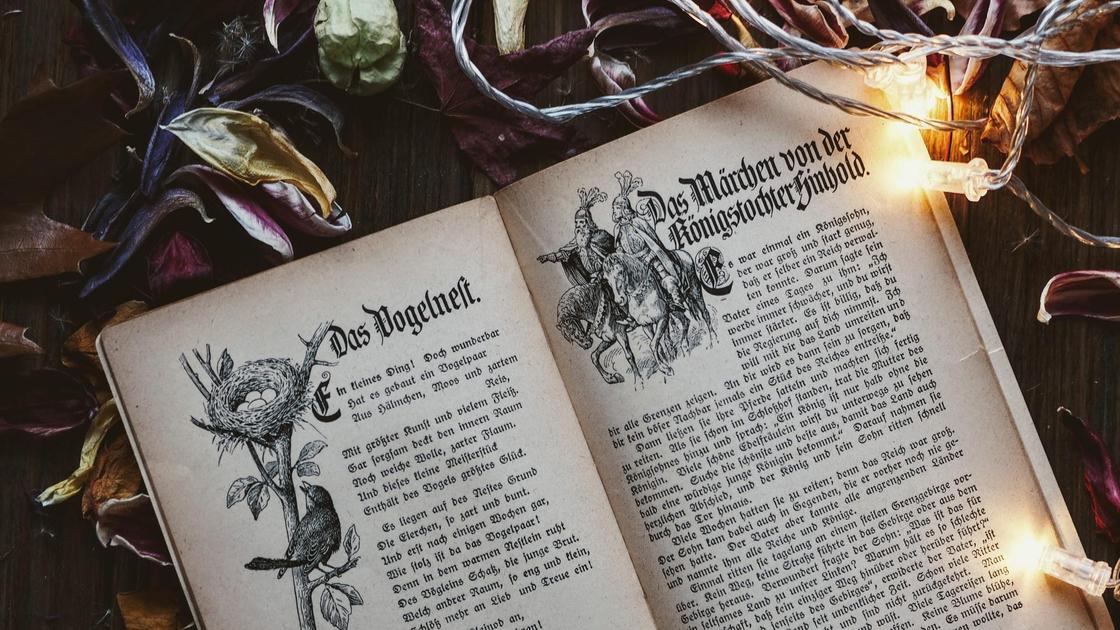

Ска́зка

— один из жанров фольклора, либо

литературы. Эпическое, преимущественно

прозаическое произведение волшебного

характера, обычно со счастливым концом.

Как правило, сказки рассчитаны на детей.

Сказка

фольклорная — эпический жанр письменного

и устного народного творчества:

прозаический устный рассказ о вымышленных

событиях в фольклоре разных народов.

Вид повествовательного, в основном,

прозаического фольклора (сказочная

проза), включающий в себя разножанровые

произведения, тексты которых опираются

на вымысел. Сказочный фольклор противостоит

«достоверному» фольклорному повествованию

(не сказочная проза).

Сказка

литературная — эпический жанр:

ориентированное на вымысел произведение,

тесно связанное с народной сказкой, но,

в отличие от неё, принадлежащее конкретному

автору, не бытовавшее до публикации в

устной форме и не имевшее вариантов.

Литературная сказка либо подражает

фольклорной (литературная сказка,

написанная в народно поэтическом стиле),

либо создаёт дидактическое произведение

на основе не фольклорных сюжетов.

Фольклорная сказка исторически

предшествует литературной.

Слово

«сказка» засвидетельствовано в письменных

источниках не ранее XVII века. От слова

«каза́ть». Имело значение: перечень,

список, точное описание. Современное

значение приобретает с XVII—XIX века. Ранее

использовалось слово «баснь». Слово

«сказка» предполагает, что о нём узнают,

«что это такое» и узнают, «для чего»

она, сказка, нужна. Сказка целевым

назначением нужна для подсознательного

или сознательного обучения ребёнка в

семье правилам и цели жизни, необходимости

защиты своего «ареала» и достойного

отношения к другим общинам.

Сказка

– это древнейший жанр устного

народно-поэтического творчества,

эпическое, преимущественно прозаическое,

произведение волшебного, авантюрного

или бытового характера. Как и все народное

искусство, сказка глубоко национальна,

но в то же время большинство сказочных

сюжетов встречается у многих народов

мира. Если подобрать к слову сказка

однокоренные слова, то в результате

возникнет ряд слов, в определенной

степени раскрывающий его смысл: сказка

– рассказывать – сказывать. По сути

сказка – то, что рассказывается, устный

рассказ о чем-либо интересном как для

исполнителя, так и для слушателя, несмотря

на то, что она всегда ориентирована на

вымысел, будь то нравоучительные рассказы

о животных, волшебные сказки, авантюрные

повести, сатирические анекдоты. Незнание

сказок, как один из существенных

недостатков воспитания, расценивал

А.С. Пушкин: Слушаю сказки – и вознаграждаю

те недостатки проклятого своего

воспитания. Что за прелесть эти сказки!

каждая есть поэма!

2.1 Жанровые разновидности сказки

Сказка

о животных

Сказка

о животных (животный эпос) — это

совокупность (конгломерат) разножанровых

произведений сказочного фольклора

(сказка), в которых в качестве главных

героев выступают животные, птицы, рыбы,

а также предметы, растения и явления

природы. В сказках о животных человек

либо 1) играет второстепенную роль

(старик из сказки «Лиса крадёт рыбу из

воза (саней»)), либо 2) занимает положение,

равноценное животному (мужик из сказки

«Старая хлеб-соль забывается»).

Возможная

классификация сказки о животных.

Прежде

всего, сказка о животных классифицируется

по главному герою (тематическая

классификация). Такая классификация

приведена в указателе сказочных сюжетов

мирового фольклора, составленного

Аарне-Томпсоном и в «Сравнительном

Указателе Сюжетов. Восточнославянская

сказка»:

-

Дикие

животные. -

Лиса.

-

Другие

дикие животные. -

Дикие

и домашние животные -

Человек

и дикие животные. -

Домашние

животные. -

Птицы

и рыбы. -

Другие

животные, предметы, растения и явления

природы.

Следующая

возможная классификация сказки о

животных — это структурно-семантическая

классификация, которая классифицирует

сказку по жанровому признаку. В сказке

о животных выделяют несколько жанров.

В. Я. Пропп выделял такие жанры как:

-

Кумулятивная

сказка о животных. -

Волшебная

сказка о животных -

Басня

(аполог) -

Сатирическая

сказка -

Е.

А. Костюхин выделял жанры о животных

как: -

Комическая

(бытовая) сказка о животных -

Волшебная

сказка о животных -

Кумулятивная

сказка о животных -

Новеллистическая

сказка о животных -

Аполог

(басня) -

Анекдот.

-

Сатирическая

сказка о животных -

Легенды,

предания, бытовые рассказы о животных -

Небылицы

В.Я.

Пропп, в основу своей классификации

сказки о животных по жанрам, пытался

положить формальный признак. Костюхин

же, в основу своей классификации, отчасти

положил формальный признак, но в основном

исследователь разделяет жанры сказки

о животных по содержанию. Это позволяет

глубже понять разнообразный материал

сказки о животных, который демонстрирует

разнообразие структурных построений,

пестроту стилей, богатство содержания.

Третья

возможная классификация сказки о

животных является классификации по

признаку целевой аудитории. Выделяют

сказки о животных на:

-

Детские

сказки. -

Сказки,

рассказанные для детей. -

Сказки,

рассказанные детьми. -

Взрослые

сказки.

Тот

или иной жанр сказки о животных имеет

свою целевую аудиторию. Современная

русская сказка о животных в основном

принадлежит детской аудитории. Таким

образом, сказки, рассказанные для детей,

имеют упрощённую структуру. Но есть

жанр сказки о животных, который никогда

не будет адресован детям — это т. н.

«Озорная» («заветная» или «порнографическая»)

сказка.

Около

двадцати сюжетов сказок о животных —

это кумулятивные сказки (Рекурсивная).

Принцип такой композиции заключается

в многократном повторении единицы

сюжета. С. Томпсон (англ.)русск., Болте,

Й. и Поливка, И., Пропп выделяли сказки

с кумулятивной композицией в особую

группу сказок. Кумулятивную (цепевидную)

композицию различают:

С

бесконечным повторением:

Докучные

сказки типа «Про белого бычка».

Единица

текста включается в другой текст («У

попа была собака»).

С

Конечным повторением:

«Репка»

— нарастают единицы сюжета в цепь, пока

цепь не оборвётся.

«Петушок

подавился» — происходит расплетание

цепи, пока цепь не оборвётся.

«За

скалочку уточку» — предыдущая единица

текста отрицается в следующем эпизоде.

Другой

жанровой формой сказки о животных

является структура волшебной сказки

(«Волк и семеро козлят», «Кот, петух и

лиса»).

Ведущее

место в сказках о животных занимают

комические сказки — о проделках животных

(«Лиса крадёт рыбу с саней (с воза),

«Волк у проруби» , «Лиса обмазывает

голову тестом (сметаной) , «Битый небитого

везёт» , «Лиса-повитуха» и т. д), которые

влияют на другие сказочные жанры

животного эпоса, особенно на аполог

(басню). Сюжетное ядро комической сказки

о животных составляют случайная встреча

и проделка (обман, по Проппу). Иногда

сочетают несколько встреч и проделок

(контаминация). Героем комической сказки

является трикстер (тот, кто совершает

проделки). Основной трикстер русской

сказки — лиса (в мировом эпосе — заяц).

Жертвами её обычно бывают волк и медведь.

Замечено, что если лиса действует против

слабых, она проигрывает, если против

сильных — выигрывает (Дм. Молдавский).

Это идёт из архаического фольклора. В

современной сказке о животных победа

и поражение трикстера нередко получает

моральную оценку. Трикстеру в сказке

противопоставлен простофиля. Им может

быть и хищник (волк, медведь), и человек,

и животное-простак, вроде зайца.

Значительная

часть сказок о животных занимает аполог

(басня), в которой выступает не комическое

начало, а нравоучительное, морализующее.

При этом аполог не обязательно должен

иметь мораль в виде концовки. Мораль

вытекает из сюжетной ситуаций. Ситуации

должны быть однозначными, чтобы легко

сформировать моральные выводы. Типичными

примерами аполога являются сказки, где

происходит столкновение контрастных

персонажей (Кто трусливее зайца? ; Старя

хлеб-соль забывается ; Заноза в лапе

медведя (льва) . Апологом можно также

считать такие сюжеты, которые были

известны в литературной басне с античных

времён (Лиса и кислый виноград ; Ворона

и лисица и многие другие). Аполог —

сравнительно поздняя форма сказок о

животных. Относится ко времени, когда

моральные нормы уже определились и

подыскивают для себя подходящую форму.

В сказках этого типа трансформировались

лишь немногие сюжеты с проделками

трикстеров, часть сюжетов аполога (не

без влияния литературы) выработал сам.

Третий путь развития аполога — это

разрастание паремии (пословицы и

поговорки). Но в отличие от паремии, в

апологе аллегория не только рациональна,

но и чувствительна.

Рядом

с апологом стоит так называемая

новеллистическая сказка о животных,

выделенная Е. А. Костюхиным. Новелла в

животной сказке — это рассказ о необычных

случаях с довольно развитой интригой,

с резкими поворотами в судьбе героев.

Тенденция к морализации определяет

судьбу жанра. В нём более определённая

мораль, чем в апологе, комическое начало

приглушено, либо совсем снято. Озорство

комической сказки о животных заменено

в новелле иному содержанию — занимательному.

Классический пример новеллистической

сказки о животных — это «Благодарные

звери». Большинство сюжетов фольклорной

новеллы о животных складываются в

литературе, а потом переходят в фольклор.

Лёгкий переход этих сюжетов связан с

тем, что сами литературные сюжеты

складываются на фольклорной основе.

Говоря

о сатире в сказках о животных, надо

сказать, что литература некогда дала

толчок к развитию сатирической сказки.

Условие для появлении сатирической

сказки возникает в позднем Средневековье.

Эффект сатирического в фольклорной

сказке достигается тем, что в уста

животных вкладывается социальная

терминология (Лиса-исповедница; Кот и

дикие животные). Особняком стоит сюжет

«Ёрш Ершович», которая является сказкой

книжного происхождения. Поздно появившись

в народной сказке, сатира в ней не

закрепилась, так как в сатирической

сказке легко можно убрать социальную

терминологию. Так, в XIX веке сатирическая

сказка непопулярна. Сатира внутри сказки

о животных — это лишь акцент в крайне

незначительной группе сюжетов о животных.

И на сатирическую сказку повлияли законы

животной сказки с проделками трикстера.

Сатирическое звучание сохранилась в

сказках, где в центре трикстер, а где

была полнейшая нелепица происходящего,

то сказка становилась небылицей.

Волшебная

сказка имеет в своей основе сложную

композицию, которая имеет экспозицию,

завязку, развитие сюжета, кульминацию

и развязку (см. также Конфликт

(литературоведение). По Проппу происходит

от обряда инициации.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Сравнение и анализ жанра фольклорной и литературной сказки.

Сказка – это один из древнейших видов словесного искусства.

Фольклорная сказка в, отличии от других жанров устного народного творчества – вид устной народной прозы с установкой на недостоверность повествования (вымысел).

Исследователями фольклора давно установлено ,что волшебные сказки разных народов имеют общую стереотипную структуру; стереотипность

сказки — это богатый и разнообразный материал , демонстрирующий удиви-

тельное сходство , иногда даже совпадения в сказках самых разных народов.

Поэтому открытым остаётся вопрос об её оригинальности . Исключает ли

стереотипность сказки её оригинальность? Разумеется, нет. Нельзя говорить

об оригинальности сказки не, зная её стереотипных элементов. Стереотип-

ность не относится к явлению схематического порядка, случайность состав-

ляет сущность сказки.

Выдающийся исследователь фольклора Владимир Яковлевич Пропп в своих трудах « Морфология волшебной сказки », « Исторические корни волшебной сказки и многих других изучил историческую базу и предпосылки ,вызвавшие к жизни волшебную сказку. Так же В. Я. Пропп, проанализировав структуру волшебной сказки, сформулировал её основные принципы и функции.

Принципы волшебной сказки по В.Я. Проппу:

- Постоянными, устойчивыми элементами являются функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются.

- Число функций, известных волшебной сказке, ограничено.

- Последовательность функций всегда одинакова. [28, с. 8]

Функции волшебной сказки по В.Я. Проппу:

- отлучка кого-либо из членов семьи,

- запрет, обращение к герою,

- нарушение запрета,

- выведывание,

- выдача,

- подвох,

- невольное пособничество,

- вредительство или недостача,

- посредничество,

- начинающееся противостояние,

- герой покидает дом,

- даритель испытывает героя,

- герой реагирует на действия будущего дарителя,

- получение волшебного средства,

- герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения,

предмета поисков,

16. герой и антагонист вступают в борьбу,

17. героя метят,

18. антагонист побежден,

19. беда и недостача ликвидируются,

20. возвращение героя,

21. герой подвергается преследованиям,

22. герой спасается от преследования,

23. герой не узнанным прибывает домой или другую страну,

24. ложный герой предъявляет необоснованные притязания,

25. герою предлагается сложная задача,

26. задача решается,

27. героя узнают,

28 ложный герой и антагонист изобличаются,

29. герою даётся новый облик,

30. враг наказывается,

31. герой вступает в брак. [29. с.16].

Естественно, не во всех волшебных фольклорных сказках присутствуют все 31 функции, некоторые встречаются очень редко (например, подвох, мечение героя), а другие же встречаются несколько раз в одном произведении ( например, даритель испытывает героя, герою предлагается сложная задача).

Выделенные В.Я. Проппом мотивы признаются и современной фольклористикой.

Пропп изучал не только структуру фольклорной сказки, но и её исторические предпосылки. Исторической основой фольклорной сказки (по В.Я. Проппу) являются мифы, обряды, формы первобытного мышления и некоторые социальные институт. Особое внимание в его работах уделено области обрядов и мифов. Мифология есть отражение общественных сил и сил природы. Оно может быть двояким: познавательным и выливается в догматах или учениях или волевым и выливаться в акты или действия ,имеющих своей целью воздействовать на природу и подчинять её себе. Такие действия называются обрядами или обычаями. Между сказкой и обрядами имеются различные формы отношений, разные формы связи. Самый простой случай – это полное совпадение обряда или обычая со сказкой. Этот случай встречается редко. Чаще встречается переосмысление обряд, когда одним из элементов обряда, ставший в силу исторических изменений ненужным или непонятным, заменяется другим, более понятным. Например, в сказке « Ослиная шкура» героиня путешествует, завернувшись в ослиную шкуру. Пропп связывает это с древним обычаем, когда умерших заворачивали в шкуры животных. Обычай отмер, но его проявления остались в сказке.[ 28. с.25]. Особым случаем переосмысления считается сохранение всех форм обряда с придачей ему в сказке противоположного смысла, обратной трактовки. Сюжет иногда возникает из отрицательного отношения к некогда бывшей исторической действительности. Например, герой спасает девушку, приносимую в жертв , но в древности это была жертва чтобы боги послали хороший урожай . Спасая её, в действительности герой ставил под угрозу жизнь всего племени, и его, естественно не пощадили бы.[29. с.25].

Если связь сказки с мифом лишь обозначен в работах Проппа, то связь с обрядом описана очень подробно.

Компонентом волшебной фольклорной сказки являются параметры

внутреннего мира сказки, прежде всего пространственное (неопреде-

лённо удалённое, разделённое на два мир ). Сказка не знает описаний

внешности. Внутренние состояния и внешние качества передаются фо-

рмулами ( пошел невесел…. голову повесил , ни в сказке сказать, ни пе-

ром описать). То же относится к природно-предметному миру. Любая ха-

рактеристика (дремучий лес) присутствует лишь тогда, когда она функциональна (лес — препятствие для героя).

Беглый взгляд на фольклорную сказку показывает, что многие сказоч-

ные мотивы восходят к различным социальным институтам. Среди них

особое место занимает обряд инициации, а именно посвящение юношей во взрослые члены племени при наступлении половой зрелости. Например, сказки « Мальчик с пальчик», « Синяя Борода», « Кот в сапогах », « Рикке с хохолком» а также почти все остальные восходят к обряду посвящения. Что такое посвящение? В. Я. Пропп объяснял это как один из институтов, свойственных родовому строю .Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился его полноправным членом и получал право вступать в брак. Такова социальная функция этого обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал новым человеком. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями. Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма пройденного обряда. Мальчик проходил строгую и длительную школу. В сказках к комплексу посвящения восходят следующие мотивы : увод или изгнание детей в лес, или похищение их лесными духами, избиение героев ягой, отрубание пальца , показывание оставшихся мнимых знаков смерти, разрубание и оживление, получение волшебного средства или помощника, лесной учитель, хитрая наука . Эти мотивы позволяют утверждать, что цикл инициации – древнейшая основа фольклорной сказки.

Все эти мотивы, взятые в целом, могут слагаться в бесчисленное множество самых разнообразных сказок.

Другим циклом мотивов, обнаруживающим связь со сказкой,

является цикл представлений о смерти. Его мотивы: чудесное рождение,

отправка в путь с железной обувью, лес как вход в иное царство,

угощение у яги, дальний путь на коне, орле или лодке. Это представление о смерти настолько тесно связано с обрядом посвящения, что в описании Проппа одно без другого не рассматривается. Например, сказочный лес, с одной стороны, отражает воспоминания о лесе, как о месте, где производился обряд посвящения, с другой стороны как о входе в царство мёртвых.

Сложение этих двух циклов мотивов даёт почти основные слагаемые сказки. Если представить себе всё то, что происходило с посвящённым и рассказать последовательно, то получится композиция, на которой строится волшебная сказка. Если рассказать последовательно всё то, что происходит с умершим, то получится тот же стержень. Оба эти цикла вместе дают почти все основные элементы сказки. То, что в обряде посвящения рассматривалось как реальное перевоплощение через временную смерть, в сказке предстаёт в переосмысленном виде – в виде чудесных событий, превращений и волшебства. В отличие от других фольклорных жанров (былины, лирической песни) сказка после исчезновения обряда инициации стала, не связана с отражением реальности.

Все исторические основы, принципы и функции волшебной сказки

В. Я. Пропп рассматривал относительно народной, фольклорной сказки, а литературная (авторская ) сказка имеет свои особенности. Литературная сказка тесно связана с народной: темой, сюжетом, мотивами, нередко и стилем. В творчестве писателей сказка обрела самостоятельность

и художественную неповторимость, хотя и удержала в себе ряд фольклорных особенностей : в жанровых приёмах , в трактовке чудес. Следует отметить, что большинство литературных – сказок обработанные народные, которые будущие авторы записывали со слов фольклорных рассказчиков. С развитием общества стала изменяться и литературная сказка, она стала более современной. Пропали характерные для фольклорной сказки архаические элементы ( двоемирие , формулы внешнего и внутреннего состояния ), но с другой стороны они имеют хорошо знакомую детям структуру фольклорной сказки ( например, зачин , троекратные повторы ) . Внутренний мир сказки обрамляют не лес с Бабой Ягой , а город , квартира , магазин, детям более знакомые и понятные. Действие разворачивается не в неопределённо удалённом пространстве, а рядом с ними в такой же, как у них комнате, в таком же дворе. Герои литературной сказки – не лишенные внешности и психологизма образы, а образы их сверстников, реальных людей со своим прошлым и будущим. И этот вполне реальный мир становится для ребёнка сказочным. Герою литературной сказки не обязательно идти за тридевять земель, чтобы случилось чудо. Но от фольклорной сказки сохранились испытания героя – мальчика или девочки; борьба с антагонистами (злыми соседями) и победа над ними.

Таким образом, фольклорная сказка имеет жесткую структуру и генетически связана с обрядом посвящения и представлениями древних о смерти. Как фольклорный жанр сказка имеет особый отличительный признак – установку на вымысел.

Литературная сказка, взяв за основу основные положения народной

сказки, расширила её рамки, сделав содержание приближенным

к реальной жизни, но оставив неизменным наличие волшебства и фан-

тастики.

- Воробьёв В.В. Лингвокультурология. М., 2006

2. Мельман Л.А. Устное народное творчество в начальной школе. Н – Новгород, 1996.

3. Найдёнов Б.С. Значение русской народной сказки для воспитания и образования детей школьного возраста. М., 1972.

4. Пропп В.Я. Исторические корни сказки. Л., 2004.

5. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2011.

6. Турсунова И.А. Язык сказок. М., 1995.

Сказка — первый литературный жанр, с которым знакомится каждый ребенок. Простые сюжеты заставляют играть воображение. Тем удивительнее тот факт, что жанру сказки более тысячи лет. Расскажем подробнее, как он появился, чем отличается и какие виды сказок существуют.

Сказка как литературный жанр

Определить точно, когда люди начали сочинять сказки, невозможно. Вероятно, этот обычай зародился у наших предков еще тогда, когда появилась речь, хоть и не в современном представлении. Чтобы углубиться в историю сказки, разберемся, что это и какие ее особенности.

Что такое сказка?

Авторитетный российский педагог Светлана Белокурова пишет, что сказка — это эпический жанр народного творчества, прозаический устный рассказ о вымышленных событиях. Особенность сказки в том, что ее сюжет опирается на вымысел, в отличие от таких жанров фольклора, как былины, мифы, предания и пр.

Под сказкой чаще всего понимают фольклорное (народное) произведение, которое создавали и передавали в устной форме. Позже появился жанр литературной сказки. У такого произведения есть один автор, она закреплена в письменной форме, а ее сюжет зачастую связан с фольклорной сказкой.

Какие признаки жанра сказки? Его можно узнать по таким характерным чертам:

- Сюжет построен на противостоянии добра и зла. Положительные герои (спящая красавица, Иван-дурак, Иван-царевич, батыр, Алдар-косе) олицетворяют представление людей о высокой морали, справедливости, истинной красоте и пр. Отрицательные персонажи (злая мачеха, Кащей Бессмертный, Жезтырнак, Албасты и пр.) обычно символизируют темные силы, чуждые человеку.

- Используются устойчивые фразы. Например, в начале повествования часто встречаем «Жили-были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», в конце — «Стали они жить-поживать и добра наживать», «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

- События наполнены волшебством. Зачастую главный герой или его помощники наделены особыми способностями либо используют чудесные предметы, прибегают к помощи волшебных животных.

- Персонаж сказки статичен, его характер не меняется на протяжении всей истории. Хорошие герои обязательно побеждают плохих, а зло всегда получает по заслугам.

Как отмечает филолог Елизавета Намычкина, сказка призвана развлекать и удивлять, но также и поучать. В каждой истории есть мораль, через такие сюжеты люди высказывали свой взгляд на добро и зло, нормы морали, ценности.

Как появился жанр сказка?

Сказку как отдельный жанр начали выделять не раньше XVII века. До этого границы между эпическими жанрами были стерты, под сказкой можно подразумевать любой устный рассказ, основанный на вымышленных или полувымышленных событиях.

В древние времена такие рассказы были главным инструментом передачи информации. Через мифы, легенды, былины люди транслировали свое представление мира, объясняли явления, которые не могли изучить и понять.

Со временем у человечества появлялось больше способов изучить окружающий мир. Сказка утратила свою первоначальную функцию, стала исключительно художественной единицей. Вымышленные истории использовали для развлечения и назидания, рассказывали их преимущественно детям.

Сказки передавались из поколения в поколение, они обрастали новыми деталями. Поэтому у большинства сказок есть несколько вариантов, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы. Так в сказках народ кодировал свою мудрость.

Какие есть виды сказок в литературе?

Классификация народных сказок — задача непростая. Ей посвящено множество исследований. Все истории не похожи друг на друга, в каждой — своя мораль и способ решения конфликта.

Чаще всего в литературе встречается разделение жанра на три группы:

- волшебные сказки;

- сказки о животных;

- бытовые сказки.

В чем их отличительные особенности? Рассмотрим на примерах.

Что такое волшебная сказка?

Волшебная сказка повествует о необычных событиях, в которых участвуют фантастические персонажи — Морозко, Снегурочка, Водяной, Солнце, Месяц, Ветер, Кощей Бессмертный, Баба Яга и пр.

Как отмечает литературовед Елена Ковтун, в основе сюжета — противоборство добра и зла, хороших героев и плохих. Главный герой волшебной сказки — персонаж положительный. Он сталкивается с проблемой — тяжелой утратой, угрозой какой-либо беды. Поиски утраченного или недостающего становятся основным двигателем сюжета.

В пути герою приходят на помощь волшебные помощники:

- животные, умеющие разговаривать (конь, серый волк);

- предметы, наделенные чудесными свойствами (зеркальце, молодильные яблоки);

- стихии.

У такой сказки есть и стилистические особенности:

- особые поэтические формулы («ни в сказке сказать, ни пером описать», «за тридевять земель»);

- троичность (три испытания, три сына, три дороги).

В русском фольклоре волшебными считаются сказки «Царевна-лягушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Иван-царевич и Серый Волк». В казахском сказочном эпосе — «Савраска», «Заговоренная девушка», «Три брата и прекрасная Айлу», «Каражай» и пр.

Что такое сказка о животных?

В этих сказках главные персонажи — звери, птицы, рыбы, иногда растения, предметы и явления природы. Человек в сюжете играет второстепенную или вовсе незначительную роль.

В сказках у животных характеры людей. Каждое животное зачастую воплощает одно или несколько человеческих качеств: жадность, хитрость, жестокость, трусость и пр. То, что люди соотносили себя с определенными животными, отобразилось в некоторых именах сказочных персонажей: Михаил Потапович, Лиса Патрикеевна и т. д.

В русском эпосе сказки о животных представлены такими примерами:

- «Лиса и Волк»;

- «Волк и козлята»;

- «Звери в яме».

Есть и казахские сказки:

- «Лисица и Обезьяна»;

- «Мечта голодного волка»;

- «Ласточка и Богомол».

Что такое бытовая сказка?

Бытовая сказка — это история, которая происходит с обычными людьми в повседневной жизни. Здесь нет волшебства и чудес, фантастических локаций и героев. В основе бытовой сказки история человека, который попадает в нетипичную ситуацию, выходит из нее и получает за свой поступок вознаграждение или наказание.

В бытовых сказках присутствует ирония и даже сатира. Их сюжет строится на противопоставлении хороших людей плохим: чаще всего бедных, находчивых и добрых сравнивают с богатыми, скупыми и заносчивыми. Иногда врагами главных героев становятся персонифицированные образы Судьбы, Горя, Хвори и т. д.

Например, в казахской сказке «Щедрый и Скупой» человек, который поделился пищей и водой со спутником, вознаграждается богатством и новыми умениями, а скупой человек наказывается. В сказке «Раб конюх» награждается честный конюх и карается коварный и завистливый визирь.

В русском народном творчестве бытовыми считаются сказки:

- «Каша из топора»;

- «Ямщик и купец»;

- «Шел солдат домой» и пр.

На практике одно произведение может объединять в себе элементы каждого вида, особенно если говорить о литературной (авторской) сказке.

Сказка — это не просто удивительный вымышленный мир. Здесь ребенок знакомится с мирозданием, формирует первое представление о людях, своем народе и самих себе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1823337-skazka—eto-cto-takoe-osobennosti-zanra/

сказка фольклорная

- сказка фольклорная

-

— эпический жанр устного народного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в фольклоре разных народов (ср. предание, легенда). В С. всегда изображается противостояние добра и зла, герои делятся на положительных (Иван-дурак, Золушка, Спящая Красавица и т. д.), которые в С. являются воплощением народных представлений о высокой морали, добре, справедливости, подлинной красоте, и отрицательных (Кащей Бессмертный, дракон, злая мачеха и т. д.), олицетворяющих темные силы, враждебные человеку. Существуют три основных вида народных сказок: волшебные (иногда их называют мифическими, фантастическими, чудесными), бытовые, С. о животных. Волшебная С., как правило, использует устойчивый набор композиционных приемов и изобразительных средств: начинается произведение зачином («В некотором царстве, в некотором государстве…», «Жили-были…» и др.), а завершается концовкой («Стали они жить-поживать и добра наживать»); непреложными для волшебной С. являются закон троичности, троекратного повторения (герой проходит три испытания, три боя с врагом, три сына и т. д.) и набор поэтических формул — так называемых общих мест («Ни в сказке сказать, ни пером описать», «Конь бежит — земля дрожит» и др.); постоянные эпитеты, присказки (см. присказка). Любимый народом герой всегда имеет волшебных помощников, в роли которых могут выступать как животные (конь, корова, серый волк), так и предметы, наделенные чудесными свойствами (кольцо, зеркальце, волшебная палочка и др.). Среди бытовых С., сюжеты которых разворачиваются не в вымышленном мире, а в некоей условной реальности, отражающей повседневный быт народа, различаются анекдотические и новеллистические. В анекдотических бытовых С. конфликт построен на одурачивании ловким и умным представителем народа — солдатом, работником, ловким вором и т. п. — глупого и жадного хозяина (попа, купца, судьи и т. п.). Новеллистическая С., носящая ярко выраженный социально-бытовой характер, изображает повседневную жизнь человека (сюжеты о женитьбе или замужестве, об испытании жены и т. д.), прославляет тружеников (мужика, работника и т. д.) и карает бездельников (царя, барина и т. п.), повествует о противостоянии богатых и бедных, сильных и слабых, жестоких и справедливых, причем первые всегда оказываются победителями, что отражает народные представления о правде и справедливости. Сюжеты С. о животных (о хитрой лисе и глупом волке, смелом петухе и несчастном зайчике и др.), как правило, носят развлекательно-поучительный характер, такие С. нередко имеют аллегорический смысл (см. аллегория), осмеивая под видом животных пороки людей. Основная черты С. — занимательность и поучительность. Поскольку С. существует в устной форме, ее текст мог иметь несколько вариантов, так как сказитель во время исполнения зачастую вносил изменения и создавал собственный вариант, однако фабула повествования при этом оставалась неизменной.

Словарь литературоведческих терминов.

.

2005.

Полезное

Смотреть что такое «сказка фольклорная» в других словарях:

-

Сказка — У этого термина существуют и другие значения, см. Сказка (значения). Мальчик с пальчик и Великан. Иллюстрация 1865 года. Сказка жанр литерат … Википедия

-

сказка литературная — эпический жанр: ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой (см. сказка фольклорная), но, в отличие от нее, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов.… … Словарь литературоведческих терминов

-

Волшебная сказка — Сказка: 1) вид повествовательного, в основном прозаического фольклора (сказочная проза), включающий в себя разножанровые произведения, в содержании которых, с точки зрения носителей фольклора, отсутствует строгая достоверность. Сказочный фольклор … Википедия

-

ФОЛЬКЛОР — (в культурологическом аспекте) в “широком” смысле (вся народная традиционная крестьянская духовная и отчасти материальная культура) и “узком” (устная крестьянская словесная худож. традиция). Фольклор это совокупность… … Энциклопедия культурологии

-

Русская литература — I.ВВЕДЕНИЕ II.РУССКАЯ УСТНАЯ ПОЭЗИЯ А.Периодизация истории устной поэзии Б.Развитие старинной устной поэзии 1.Древнейшие истоки устной поэзии. Устнопоэтическое творчество древней Руси с X до середины XVIв. 2.Устная поэзия с середины XVI до конца… … Литературная энциклопедия

-

Фольклор — художественное творчество широких народных масс, преимущественно устно поэтическое творчество. Термин впервые был введен в научный обиход в 1846 английским ученым Вильямом Томсом. В буквальном переводе Folk lore означает: народная мудрость,… … Литературная энциклопедия

-

Неелов, Евгений Михайлович — ученый литературовед, критик. Д р филол. наук, профессор Петрозаводского ун та. Живет в Петрозаводске. Известность Н. принесли фундаментальные исследования, вскрывающие генетическое родство фольклорной и литературной сказки с современной НФ и… … Большая биографическая энциклопедия

-

СССР. Литература и искусство — Литература Многонациональная советская литература представляет собой качественно новый этап развития литературы. Как определённое художественное целое, объединённое единой социально идеологической направленностью, общностью… … Большая советская энциклопедия

-

Новелла — (итальянское novella, испанское novela, французское nouvelle, немецкое Novelle) термин, обозначающий в истории и теории литературы одну из форм повествовательного художественного творчества. Наряду с наименованием Н., ставшим международным,… … Литературная энциклопедия

-

Украинская литература — Устная народная поэзия. Библиография. У. л. до конца XVIII в. Библиография. У. л. первой половины XIX ст. У. л. 60 90 х гг. У. л. конца XIX и начала XX ст. Библиография. Укр. советская литература. Устная народная поэзия. &nbs … Литературная энциклопедия