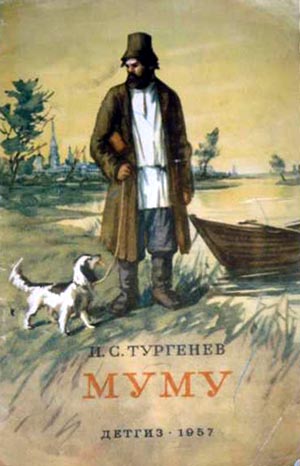

Анализ рассказа «Муму» (И.С. Тургенев)

Иван Тургенев занял место одного из величайших русских писателей. Его произведения вошли в историю за счёт описания быта помещиков и крестьян в Российской империи девятнадцатого века. Наиболее полно проблема крепостничества и тяжелейшего положения крестьян, чьи жизни полностью подвластны помещичьему дворянству, освящена в его рассказе «Му-му». Многомудрый Литрекон предлагает Вам его разбор.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Направление и жанр

- 3 Композиция и конфликт

- 4 Суть: о чём?

- 5 Главные герои и их характеристика

- 6 Темы

- 7 Проблемы

- 8 Основная идея

- 9 Чему учит?

- 10 Критика

История создания

История написания рассказа «Му-му» демонстрирует весьма интересные факты о создании книги:

- Рассказ был написан Тургеневым во время ссылки в имение его матери за публикацию некролога на смерть Н.В. Гоголя.

- В основу сюжета рассказа легли детские воспоминания писателя. Его мать была жёсткой помещицей, которая, претерпев множество жизненных трудностей, озлобилась на мир и превратилась во властную хозяйку, которая не щадила ни подчинённых ей крестьян, ни самого маленького Тургенева. Именно со своей матери Тургенев срисовал образ барыни из своего рассказа.

- История Герасима случилась в реальной жизни: крепостной Андрей Немой жил у Варвары Петровны Тургеневой — матери писателя. Внешне он был копией Герасима и стал его прототипом. По ее приказу он утопил свою собаку Муму, но остался у нее служить.

- Рассказ должен был выйти в «Московском сборнике», но весь выпуск журнала не пропустила цензура. В итоге он был опубликован в журнале «Современник». Это СМИ было известно своими оппозиционными настроениями, и автор, и так находясь в ссылке, навлек на себе еще большое неудовольствие правящей династии.

- После публикации книги разразилась настоящая война цензоров: Бекетов, позволивший опубликовать рассказ, получил серьезные дисциплинарные взыскания, а вопрос о том, стоит ли дальше публиковать «Муму», обсуждался на заседании коллегии цензоров. В защиту произведения высказались многие влиятельные люди (князь Вяземский, граф Мусин-Пушкин и т.д.), только благодаря их связям книгу удалось отстоять, и она не была запрещена.

Направление и жанр

«Муму» относится к литературному направлению реализма. Тургенев стремится к как можно более натуралистичному отображению действительности. Его герои максимально похожи на реальных людей. Читатель может поверить в созданный писателем мир и в то, что описанные в рассказе события могли произойти на самом деле.

Жанр произведения можно определить, как рассказ. Повествование охватывает небольшой промежуток времени и включает в себя малое число действующих лиц. Тургенев намерено избегает каких-либо подробностей, даже не называя фамилию барыни, что только подчёркивает типичность описываемых в рассказе событий.

Композиция и конфликт

Композиция рассказа «Муму» не отличается особой оригинальностью.

- В начале идёт экспозиция, в которой писатель рассказывает о жизни своего героя в деревне и о его переезде в Москву.

- Завязкой рассказа служит начало отношений Герасима и Татьяны.

- Кульминаций в рассказе несколько: первая – прощание Герасима с Татьяной, когда та понимает истинные чувства своего несостоявшегося мужа, а вторая – сцена гибели Муму, которая окончательно ломает героя.

- В развязке Герасим, выполнив чудовищный приказ барыни, уходит из города в родную деревню.

- Финал рассказывает нам о смерти барыни и последующей жизни Герасима.

Основной конфликт всего произведения заключается в безнадёжной борьбе Герасима с миром за собственное счастье. Простой мужик оказывается заложником обстоятельств и барыни, похожей на стихийное бедствие. Дважды потерпев неудачу, герой всё-таки находит в себе силы бороться и освобождается от гнёта, возвращаясь к своим корням, однако полученные им раны останутся с ним на всю жизнь.

Суть: о чём?

Рассказ повествует нам о судьбе глухонемого дворника Герасима, служащего московской барыне, известной своим вздорным и истеричным характером.

На первых страницах рассказа Тургенев описывает историю отношений Герасима с прачкой Татьяной, на которой он хотел жениться, однако по воле барыни Татьяна выходит за другого.

Через некоторое время Герасим находит щенка, которому даёт кличку Му-му. Щенок скрашивает безрадостное существование как дворника, так и прочих обитателей дома. Однако барыня, будучи не в духе, приказывает избавиться от собаки. Герасим выполняет приказ и топит Му-му, а потом навсегда покидает дом барыни, возвращаясь в родную деревню.

Главные герои и их характеристика

Образы героев в рассказе «Муму» отражают два противоположных мира в одной России: это мир хозяев жизни — дворян, которые обладают исключительными правами, и мир крестьян — людей без прав и без голоса, которые не могут противиться даже самым глупым и жестоким приказам. Пока общество будет расколото надвое, русским людям не быть свободными и счастливыми.

| герои рассказа «муму» | характеристика |

| герасим | глухонемой непьющий крестьянин, насильно вырванный из деревни и перемещённый в город, который вызывает у него отторжение. сильный, трудолюбивый, проворный и хозяйственный мужик, с лёгкостью выполняющий любую домашнюю работу. несмотря на грозный вид, обладает чуткой душой, способной на любовь и сострадание. к сожалению, вся его сила оказывается бесполезной перед общественным устройством, и он становится безвольной марионеткой в руках деспотичной барыни, которая сначала отнимает у него татьяну, а потом и му-му. в итоге герасим находит в себе силы преступить запреты и уйти от барыни. но уходит он в затворничество и одиночество. |

| барыня | дворянка, помещица. деспотичная, жестокая и капризная женщина, которую не волнует ничего, кроме неё самой. заложница своего настроения, которое, чаще всего, плохое. привыкла не считаться с чувствами окружающих и управлять их жизнями, как ей вздумается. в конце рассказа, узнав об уходе герасима, раскаивается и впадает в истерику. |

| муму | бездомный щенок, спасённый герасимом. доверчивая, верная и ласковая собака, завоевавшая сердца всей дворни. |

| татьяна | прачка. симпатичная и скромная девушка. испытывала определённый страх перед герасимом и даже притворилась пьющей, чтобы избавиться от него. однако после года жизни с пьяницей капитоном татьяна осознала, что с герасимом могла прожить по-настоящему счастливую жизнь. |

Темы

Тематика рассказа «Муму» знакомит читателя с бытом и нравами дворянской России до отмены крепостного права:

- Любовь – по мнению Тургенева, человеку жизненно необходимо любить и быть любимым в этом жестоком мире, к чему и стремился Герасим на протяжении всего повествования. Однако лишившись любви, герой больше не заводил собак и не женился. Его чувства были стойкими и верными.

- Отношение к животным – именно по тому, как человек относится к беззащитным животным, можно понять его истинную натуру. Герасим был добр, он так и не смог простить себе убийства Му-му, поэтому прожил одинокую жизнь. А вот барыня жестока ко всем: и к животным, и к людям. Ее раскаяние мимолетно.

- Социальная обстановка в дворянской России – Тургенев изображает перед нами быт и нравы имперской России, в которой крестьянское большинство живёт в бедности и лишениях, чтобы обеспечить дворянское меньшинство, вздорных и недалеких людей.

- Одиночество – по мнению писателя, одиночество – самое большое несчастье, которое может случиться с человеком. Раскаиваясь в содеянном, Герасим обрекает себя на затворничество.

- Доброта – в мире, изображённом автором, очень сложно сохранить в себе доброту, остаться человеком. Однако Тургенев показал, что в любой ситуации всегда можно найти доброго человека, способного на ласку и сострадание. Некоторые люди из дворни пытались помочь Герасиму скрыть собаку, но, к сожалению, ничто не смогло спасти ее.

- Маленький человек – писатель показал читателям трагедию простого крестьянина, который с самого рождения не властен над своей жизнью, принадлежащей привилегированному меньшинству, не считающему простой народ за людей.

Проблемы

Проблематика рассказа Тургенева «Муму» погружает читателя в атмосферу жизни простого человека — жизни, лишенной радостей, свободы и права на что бы то ни было:

- Крепостное право – основная проблема книги. Тургенев изображает крепостничество и крепостных в самых тёмных тонах. В лице барыни перед нами предстаёт всё помещичье дворянство, которое управляет судьбами миллионов людей по своей извращённой прихоти. Эта система обречена на провал, ведь дворянство наследуют от родителей, а не заслуживают своей добродетелью.

- Социальное неравенство – простой народ в рассказе влачит жалкое существование, в котором есть место только работе и водке, в то время как барыня живёт в своё удовольствие, ничего не отдавая обществу, а только черпая из него ресурсы. Она не обладает ни умом, ни добротой, ни совестью, чтобы ей можно было доверить управление другими людьми.

- Жестокость – в обществе, изображённом в рассказе «Муму», царят бесчеловечность, жестокость и озлобление. Люди ожесточили свои сердца и души и готовы на что угодно ради своего благополучия.

- Бесправие крестьян – крестьяне в рассказе являются всего лишь марионетками в руках эгоистичной барыни.

Основная идея

Тургенев изобразил перед читателями крепостничество во всей его абсурдной жесткости. В лице барыни он воплотил всё помещичье дворянство, которое, как опасный паразит, высасывает кровь из крестьянской России. Смысл рассказа «Муму» заключается в развенчании мифа о праве дворян безгранично владеть крепостными. Автор показывает, что такая власть над людьми сама по себе развращает помещиков и делает их тиранами.

В лице же Герасима перед нами предстаёт русский народ – сильный, способный, но безвольный, не способный на сопротивление злу и угнетению. Однако уход Герасима из города, от барыни-самодурки, символизирует собой начало пробуждения, веру писателя в то, что рано или поздно русские люди осознают свои права и обретут счастье. Главная мысль рассказа «Муму» — это необходимость пробуждения русской души от многовекового сна рабства.

Почему Герасим убил Муму? Это решение литературовед Виктор Чалмаев называет поступком «гордым, полным мучительной скорби и достоинства», потому что крестьянин понимает, что сам является такой же бесправной собакой, а значит, не может взять ответственность за животное на себя. Но и предавать Муму, разбивать ей сердце и прогонять ее он не может, потому что он слишком добр, а она — слишком к нему привязалась. В итоге выход один: убить собаку, причинив ей меньше страданий. Он никому не доверил насильно увезти ее и напугать перед смертью. Он сам сделал это, чтобы она до последней минуты наслаждалась его обществом и не подозревала о смерти.

Чему учит?

Автор в рассказе «Муму» осуждает жестокость, эгоистичность, легкомыслие и пьянство. Вырисовывая порочное общество, где царят неравенство, озлобление и невежество, Тургенев показывает, как жить не нужно. Его вывод таков: человек не имеет морального права полностью управлять другим человеком.

Рассказ учит нас доброте и отзывчивости. Автор рассказывает нам о том, как важно ценить жизнь не только человека, но даже жизнь животного. В этом гуманизме и заключается его мораль.

Критика

Сразу после публикации рассказ «Му-му» попал под каток цензуры. Два года об этом произведении было запрещено даже упоминать в журналах. Однако даже тогда русская интеллигенция выражала свой восторг по отношению к рассказу.

Александр Герцен в письме Тургеневу заявил, что писатель сумел крайне глубоко заглянуть в душу русского крестьянина и понять его.

Славянофил Иван Аксаков особо отметил Герасима, как олицетворение всего русского народа во всех его противоречиях.

В то же время литературный критик Александр Дружинин, анализируя вышедшее собрание сочинений Тургенева, увидел в «Муму» всего лишь «мастерски отделанную миниатюрную картинку», которая равноценна «умному анекдоту» и не представляет интереса для «ценителей прекрасного». Ещё жёстче высказался на страницах «Отечественных записок» журналист Степан Дудышкин: по его мнению, «Муму», как и «Записки охотника», страдают односторонностью при освещении явлений русской жизни, а потому их нельзя назвать «подлинными произведениями искусства».

Автор: Михаил Щепин

Метки: 5 класс6 классИван Тургеневразборрассказ Муму

Читайте также:

- Сочинения

- По литературе

- Тургенев

- Анализ произведения Муму

У Тургенева существует огромное количество разных героев. Но самым проникновенным и жалостливым из всех является «Муму». Те, кто бы ни прочитал данное произведение, высказывался по поводу сильных и даже противоречивых эмоций и чувств. Здесь автор высказал все, что чувствовал в свое далекое детство и то, что ему удалось пережить в таком юном возрасте.

Тургенев очень много времени уделяет тому месту, где все это происходит.

Поскольку мать автора была сильной и характерной женщиной, то и барыня была написана с нее. В ней были собраны все отрицательные моменты.

А вот самым добрым из всех людей был Андрей. Он работал дворником и с самого детства и не умел разговаривать. Но, не смотря на это, он никогда не пройдет мимо, если у кого-то случилась беда и всегда и каждому поможет и придет на помощь. Больше всего на свете ему нравилось работать, и поэтому свою работу он выполнял всегда качественно. Каждый день он приводил двор своей хозяйки в порядок и все от этого были в восторге. Вот только когда к нему приходили гости, он старался куда-нибудь уйти. И обязательно на дверь вешал большой замок. И вот однажды он видит одну очень красивую девушку и влюбляется в нее. И чувствует, что это чувство взаимно. Вот только немного погодя стало понятно, что родители Тани уже подыскали ей жениха и поскорее выдали ее замуж, пока тот не передумал или не нашел кого-нибудь взамен.

Каждый день ему приходится приносить своей хозяйке воду с реки. И вот однажды отправившись туда, он видит тонущего в реке щенка и кидается к нему и вытаскивает на берег. Щенок сразу же поселился в душе Герасима, и ему не хотелось с ним расставаться. Кроме этого он чувствовал, что они смогут стать лучшими друзьями. Теперь каждое утро еще до того как Герасим встанет к нему подбегал тот самый маленький щенок и облизывал все лицо. Конечно же, это мужчине очень сильно нравилось. Потом он кормил его и играл с ним. Иногда она прибегала к нему и ночью и сторожила своего нового хозяина. Казалось, они нашли друг друга и по-другому быть не может.

Однажды барыня увидела щенка, и он тоже очень сильно понравился. И она решила забрать его к себе и сделать так, чтобы он выполнял ее приказы и команды. Вот только щенку она сразу же не понравилась, и он убежал от нее. Несколько раз она постаралась сделать так, как нужно ей, но видя, что ничего не получается, приказала Герасиму утопить ее. Несколько раз мужчина прятал собаку у себя в каморке, но когда барыня подходила к ней собака начинала лаять и выдавала себя. И вот однажды ему пришла в голову замечательная, по его мнению, идея. Он решил отправиться вместе с собакой на речку и утопить ее. Конечно, ему было жаль своего друга, но противиться воле барыни он не мог. А когда утопил собаку, то вернулся назад и стал дальше выполнять все приказы и пожелания барыни.

Конечно, сейчас в это просто не поверить, но раньше было так, что крепостные являлись рабами, которых можно не только продать за деньги, но еще и проиграть в карты или просто подарить. И сбежать оттуда нельзя было, иначе их могли просто убить.

Краткое содержание «Муму» для читательского дневника

ФИО автора: Тургенев Иван Сергеевич

Название: Муму

Число страниц: 36. Иван Тургенев. «Муму». Издательство «Махаон». 2015 год

Жанр: Рассказ

Год написания: 1852 год

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Тема

Главная тема произведения – тяжелое положение крепостных в России. Сейчас трудно себе это представить, но всего полтора века назад крепостной крестьянин был собственностью помещика, и находился в полной зависимости от него: его могли продать, проиграть в карты, подарить, а побег зачастую карался смертью.

По сути, Герасим – это собирательный образ русского народа, вобравший в себя самые лучшие черты: трудолюбие, доброту, выносливость, неисчерпаемые запасы физической и духовной силы, способность сопереживать. Однако вся эта мощь безропотно соглашается с угнетенным положением, и даже не стремится обрести свободу. В этом заключается основная мысль произведения и смысл названия – крепостные были так же безмолвны, как и Герасим, и единственным ответом на жестокое обращение было безропотное «мычание».

История жизни Герасима в поместье барыни и его трогательная привязанность к Муму заканчивается трагично: Герасим, не способный пойти на конфликт, собственноручно топит собаку. В этом поступке заключена рабская привычка беспрекословно подчиняться господской воле. И лишь пережитое сильное душевное потрясение пробуждает в Герасиме внутренний протест. Тем самым автор наталкивает читателей на вывод – только потеряв все самое дорогое, можно обрести свободу.

Кроме того, автором поднята и проблематика человека в социуме (немота Герасима сделала его изгоем в обществе), любовь и преданность (сильная любовь Герасима к Татьяне и привязанность к Муму, которой он не изменил на протяжении всей жизни). Но, несмотря на все пережитые жизненные испытания, Герасим не ожесточился, не перестал быть добрым и отзывчивым человеком. Это то, чему учит произведение – при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком.

Сюжет

На одной из отдаленных московских улиц стоял дом с колоннами, в котором жила старая барыня-вдова, окружённая многочисленной челядью. Среди её слуг особенно выделялся дворник Герасим – человек высокого роста и богатырского телосложения, но глухонемой от рождения. Всю жизнь он прожил в деревне, где исправно работал в поле, но по воле барыни был привезён в город и назначен дворником. Поначалу Герасим очень тосковал по родным местам, но постепенно привык к новой жизни. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями, и во дворе у него был идеальный порядок.

Со временем прислуга стала замечать, что Герасим стал проявлять знаки внимания к тихой, робкой прачке Татьяне. Молодая женщина боялась безмолвного великана, но не смела противиться его трогательным ухаживаниям. Герасим же ждал, когда сошьют ему новый кафтан, чтобы в приличном виде явиться перед барыней и попросить её разрешения на брак.

Однако барыня-самодурка решила женить на Татьяне вечно пьяного башмачника Капитона. Узнав об этом, дворецкий Гаврила не на шутку испугался: он не представлял, какой может быть реакция у нелюдимого богатыря Герасима. Чтобы избежать проблем, Татьяне велели притвориться хмельной, поскольку дворник на дух не выносил пьянчужек. Эта уловка сработала: Герасим сутки не выходил из своей каморки, но свадьба Татьяны и Капитона прошла без проблем. Спустя год барыня отправила супругов в деревню, и Герасим подарил на прощанье Татьяне красный платок, который купил ей ещё в пору своих ухаживаний.

Дворник решил проводить свою возлюбленную до заставы, но на полпути вернулся назад. По пути домой он спас щенка, который тонул в речушке, и принес его к себе в каморку. Герасим выходил его и назвал Муму – одним из немногих слов, которые он мог произнести вслух. Со временем Муму превратилась в ладную, хорошенькую собачку, которая ко всем ластилась, но признавала одного лишь Герасима.

Увидев однажды Муму, барыня потребовала привести к ней собачку. Однако её попытки задобрить Муму ни к чему не привели, и барыня в гневе потребовала, чтобы и духу её не было в этом доме. Сначала собаку тайком увезли в Охотный ряд и продали. Однако уже через сутки она явилась к Герасиму с обрывком верёвки на шее. Поначалу он пытался прятать свою питомицу, но барыня узнала об этом и приказала уничтожить собаку. Герасим дал понять, что сам решит эту проблему.

Дворник вывел Муму из каморки и пошел с ней в трактир, где заказал для своей любимицы щи с мясом. Затем он отправился к реке, сел в лодку и отплыл подальше от берега. Попрощавшись с единственным другом, он привязал к шее Муму камень и бросил её в воду. Затем Герасим вернулся в каморку, собрал вещи и без разрешения барыни отправился в родную деревню. Он прожил долгую жизнь, но всегда сторонился женщин и собак.

Подробный анализ

История создания

Произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» было написано в 1852 году, но лишь спустя 2 года после продолжительной борьбы с цензурой было опубликовано в журнале «Современник». В основу сюжета произведения легла реальная история из жизни самого автора. Иван Сергеевич был сыном жестокой и властной женщины, обладавшей очень тяжелым характером, Варвары Петровны Тургеневой. Редко ее дети оставались без наказания розгами. Спустя какой-то период времени Тургенев стал называть ее «салтычихой» и в последствии сделал ее прототипом образа старой барыни в рассказе «Муму». Прообразом Герасима стал крепостной крестьянин Варвары Петровны Андрей, который внешне был абсолютной копией героя рассказа. Также имела место быть и история с любимой собачкой Андрея по кличке Муму, однако финал этой истории был несколько иным. Андрей утопил свою питомицу, но все же остался и дальше служить своей деспотичной барыне.

Почему же все-таки данный рассказ получил такое необычное название? Со школьной скамьи всем хорошо известно, что рассказ осуждает крепостное право. крепостники России были великой силой, но безмолвной, они не имели права противоречить приказам своих господ и всю жизнь приходилось им молча терпеть произвол. Могучий, сильный Герасим символизирует народ, его немота – символ бесправия. Таким образом, в названии «Муму» надо видеть не только частный случай (кличка собаки, связанная с невозможностью её хозяина говорить), но и более глубокий смысл –несчастные крепостные, униженные, абсолютно бесправные, но терпеливые и безмолвные.

Данный рассказ относиться к направлению реализм. Тургенев стремился изобразить все как можно натуральнее и героев сделать максимально реалистичными. Жанр этого произведения — рассказ. Так как оно охватывает сравнительно небольшой промежуток времени, включает в себя минимум главных героев и одну сюжетную линию

О чем же этот рассказ? В данном рассказе прослеживается судьбоносная ниточка глухонемого крепостного дворника Герасима, служившего у московской барыни. В первой части рассказа повествуется о его взаимоотношениях с Татьяной, на которой он хотел в дальнейшем жениться. Но их отношения разорвала барыня, выдав Татьяну за другого. Однако сквозь такое серое небо проглядывает лучик света. Герасим находит щенка и дает ему кличку муму. Собака скрашивает безрадостную жизнь главного героя. Но барыня и здесь сумела разрушить Герасиму жизнь. Будучи не в духе, она приказывает избавиться от щенка, у Герасима обливается сердце кровью, текут слезы, но он исполняет приказ и навсегда покидает жестокую барыню.

Основные герои

Герасим-глухонемой, замкнутый человек средних лет. Огромного роста, очень похож на русского богатыря, трудолюбив и усерден. В нем сосредоточен образ бесправного положения крепостных людей, их беспрекословное послушание. Безусловно, главным отрицательным персонажем данного произведения является барыня. Упрямая и капризная женщина, преклонного возраста, отличающаяся внезапными и частыми переменами в настроении. Она склонна к безграничной власти над своими людьми, не щадит никого. Муму- третья главная фигура рассказа. Ласковая и преданная собака, спасенная однажды Герасимом от неминуемой гибели. Она была любима не только Герасимом, но и практически всем двором, за исключением барыни.

Тематика данного рассказа очень разнообразна и знакомит читателя со нравами и бытом России до отмены крепостного права:

Любовь. автор в своем произведении показал насколько в жизни человека важно любить и быть любимым. Ведь главный герой на протяжении всего повествования отчаянно пытался найти себе жизненного спутника, и несколько раз потерявши любовь, он навсегда остался глубоко несчастным и одиноким человеком.

Одиночество — Тургенев убеждает, что одиночество является самым страшным несчастием для любого человека.

Отношение к животным. Все знают, для того чтобы понять истинную натуру человека, достаточно просто взглянуть на то, как он обращается с животными. В этом произведении противопоставляются два персонажа: жестокая барыня, которая приказала убить беззащитное создание, и Герасим, который не смог простить себя за содеянное до конца своих дней.

Маленький человек. Автор в образе Герасима воплотил типичного крепостного, который с момента своего рождения не властен над своей жизнью, вынужденного подчиняться высшему привилегированному сословию, которое не считало крепостных людьми.

Проблематика рассказа погружает читателя в суровую реальность лишений и печали. Самая главная проблема произведения — это, конечно же, крепостное право. Тургенев смог изобразить крепостничество и крепостных в самых темных тонах. Также тут присутствуют и более мелкие проблемы такие как социальное неравенство и жестокость.

Смысл рассказа заключается в том, чтобы развеять миф о праведности крепостного права. Автор таким образом показал, что безграничная власть над людьми развращает и ожесточает властителей.

Чему же учит это произведение? В этом рассказе автор воплотил все пороки, которые на тот момент имели помещики: жестокость, легкомыслие, эгоистичность и разврат. Он нарисовал глубоко порочное общество, где царит злоба, неравенство и невежество. Рассказ учить не быть таким, а быть лучше, умнее, добрее и отзывчивее. Учит ценить жизнь и большую, и маленькую.

Направление и жанр

«Муму» относится к литературному направлению реализма. Тургенев стремится к как можно более натуралистичному отображению действительности. Его герои максимально похожи на реальных людей. Читатель может поверить в созданный писателем мир и в то, что описанные в рассказе события могли произойти на самом деле.

Жанр произведения можно определить, как рассказ. Повествование охватывает небольшой промежуток времени и включает в себя малое число действующих лиц. Тургенев намерено избегает каких-либо подробностей, даже не называя фамилию барыни, что только подчёркивает типичность описываемых в рассказе событий.

Чему учит?

Автор в рассказе «Муму» осуждает жестокость, эгоистичность, легкомыслие и пьянство. Вырисовывая порочное общество, где царят неравенство, озлобление и невежество, Тургенев показывает, как жить не нужно. Его вывод таков: человек не имеет морального права полностью управлять другим человеком.

Рассказ учит нас доброте и отзывчивости. Автор рассказывает нам о том, как важно ценить жизнь не только человека, но даже жизнь животного. В этом гуманизме и заключается его мораль.

Основная идея

Тургенев изобразил перед читателями крепостничество во всей его абсурдной жесткости. В лице барыни он воплотил всё помещичье дворянство, которое, как опасный паразит, высасывает кровь из крестьянской России. Смысл рассказа «Муму» заключается в развенчании мифа о праве дворян безгранично владеть крепостными. Автор показывает, что такая власть над людьми сама по себе развращает помещиков и делает их тиранами.

В лице же Герасима перед нами предстаёт русский народ – сильный, способный, но безвольный, не способный на сопротивление злу и угнетению. Однако уход Герасима из города, от барыни-самодурки, символизирует собой начало пробуждения, веру писателя в то, что рано или поздно русские люди осознают свои права и обретут счастье. Главная мысль рассказа «Муму» — это необходимость пробуждения русской души от многовекового сна рабства.

Рецензии на книгу Муму

Мне стыдно признаться, но когда в школе задали писать сочинение на это произведение, за меня это сделала мама. И, как сейчас, помню моё удивление от полученной оценки. Это была моя первая и последняя пятёрка за подобную работу. И еще больше я испытываю стыда, за то, что даже не удосужилась прочитать, что там мама написала. Даже слёзы учительницы от прочтения «моей» работы не заставили меня это сделать. А всё потому, что мне тогда было лень читать этот рассказ. И вот спустя столько лет, я наконец-то решила исправить это, а заодно попробовать написать сочинение по школьной форме.

В рассказе И.С. Тургенева повествуется история глухонемого дворника Герасима и его любимой собачки Му-му. История оказалась очень трогательной и одновременно жестокой. Из произведения мы видим обиду Герасима на несправедливость хозяйки-барыни и его любовь к собачке. Данная история основана на реальных событиях, но концовку писатель изменил, чтобы подчеркнуть характер главного героя.

И вот как раз образ Герасима у меня вызвал противоречивые чувства. С одной стороны мне он очень понравился как волевой и сильный человек. С другой стороны, я просто возмущена его поступком. Зачем нужно было так поступать с бедным животным? У меня не было слёз при чтении этой «знаменитой» всем сцены, я просто испытывала жалость к собаке и отвращение к Герасиму. Даже если учитывать влияние тех времён на его поступок, какой был смысл? Чтобы избавиться от любви и привязанности раз и навсегда? Но зачем, если была возможность просто уйти вместе с собакой и жить самим по себе, как он и сделал? Единственное, что может оправдать Герасима и окружающих его людей это их глупость.

@rina_rot, какие у нас замечательные мамы. ))))) Ага, взял и Герасима плохим сделал)) А ты не знаешь на самом деле чем закончилась эта история?

@lerochka, не знаю. Наверное остался у этой дуры-барыни служить:))

Что я помнила из детства? Жила злая барыня, служил у неё немой Герасим, которому пришлось утопить собачонку. Собачку было очень жалко. И для моей ранимой души этот рассказ был точно не для перечитывания тогда. Меня сильно в детстве задевали произведения со страданиями животных.

Что я увидела сейчас? Думаете, скажу, я повзрослела, ранимость и чувствительность поистрепались и слетели с меня, как позолота, я немного зачерствела. Возможно. Однако, меня до сих пор трогают страдания невинных животных в художественных произведениях. Наверное, именно поэтому я до сих пор не смотрела «Хатико», а не из-за нелюбимого мною Р. Гира.

Как же сразу меня взбесила барыня. Вот стерва тупая, простите. Но ведь правда, почему так повезло ей, что именно она была барыней. Она даже не злая, а просто недалёкая, не совсем в себе, держит много народу в услужении, хотя для комфортного жития столько то и не нужно. «Владычица морская», чёрт её дери. Среди её крепостного «люда» были действительно намного более разумные и достойные, пусть и необразованные. Взять хотя бы того же Герасима. Его считали чуть ли не зверем, чурбаном, а всё из-за его силищи и немоты и глухоты. Однако ж, те люди, кто удосужился присмотреться поближе, видят, что это человек основательный, рассудительный, себе на уме в хорошем смысле и трудолюбивый. Он умеет любить и любит по-настоящему, душой. Да даже собачонка (хотя «даже», может быть, и лишнее) была намного умнее и лучше барыни. Я просто влюбилась в описания Муму. Умная, преданная, вежливая. Милаха. И тем жальче было осознавать то, что скоро ей предстоит.

Как я отношусь к поступку Герасима? Я его не виню. Что он мог, подневольный? Нам ли сейчас, относительно свободным людям, судить? Ему ведь тоже было тяжело принять это решение, ох как тяжело. Оно повлияло на дальнейшую его жизнь. Судьба и «владычица» его судьбы, хозяйка, и раньше не особо давала этому человеку поступать, как хочет он, строить своё счастье. Короче, жалко всех. Кроме хозяйки. Хотя нет, её тоже жаль. Такая себе скучающая дура, которая тоже по-своему страдала из-за своей тупости. Пошла плакать. #адвенткалендарь

@neveroff, когда рассказ искала, как раз наткнулась на памятник.

@Tatihimikosan, Возлюбленную читала. И там вот никак не могла осознать, КАК женщина решилась:(

Внимание: данная рецензия содержит спойлеры. Показать?

Это было сложно, правда. Во время школьной программы я упустила возможность прочесть эту повесть Тургенева, но, будучи уже переведённой в одиннадцатый класс, случайно наткнулась на название и все-таки взяла себя в руки и прочитала эти

40 страниц произведения. На саму книгу у меня ушло +- полчаса, но ещё полчаса ушло на то, что я откидывала телефон подальше, закрывала лицо руками и сквозь слезы говорила себе: «не могу дальше, не могу!»

В любом случае, повесть неплохая, но очень сильная и серьёзная, в 5-7 классах я бы точно ее не осилила в духовном плане. Понравился стиль написания, понравился сюжет, но было очень грустно и тоскливо. Спасибо!

@lerochka, а я считаю, что такие люди просто не живут.

@neveroff, не пытаюсь найти Герасиму оправдания в данной ситуации, озвученное мнение слышала в обсуждении романа Достоевского «Преступление и наказание», в том ключе, что Тургенев заставляет героя переступить через самое дорогое, что у него есть, а Достоевский идёт дальше, заставляя своего героя переступить через себя, свою природу. И в том, и в другом случае героев трудно назвать достойными людьми. Интересно, как у Герасима после побега жизнь сложилась?

Лучшая рецензия на книгу

по тапочкам и бытовому хаосу

3

«Муму» к какому литературному направлению относится рассказ Тургенева?

9 ответов:

3

0

Рассказ «Муму» написан в русле литературного направления «критический реализм».

Признаки:

- остросоциальная для того времени (середина 19 века) тема — бесправное положение крепостных крестьян;

- обличительный пафос — Тургенев осуждает крепостнический строй;

- масштабное обобщение — в центре рассказа Герасим, являющийся собирательным образом всего крестьянства.

- общечеловеческая проблематика — вопрос о положении человека вообще в обществе.

2

0

Что бы ответить на этот вопрос, вспомним, какие направления встречаются в литературных произведениях.

Их пять, каждое со своей характеристикой и только ему свойственной манере повествования и описания героев.

Я сначала подумала что Му-му это реализм, так уж больно все реально описано. Но на самом деле Му-му так же подходит романтизм.

Уточним еще раз какое направление в литературе называют романтизмом.

направление в литературе и искусстве, ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в её типичных чертах.

Если еще более точно, то Му-му относят к раннему романтизм.

Надеюсь, я помогла вам с ответом.

2

0

Произведение Тургенева «Муму» небольшого объема, сюжетная линия в нем одна, а героев в нем мало. Все это позволяет нам отнести произведение к жанру «рассказ».

А теперь вспомним когда автор написал свое произведение — а было это в 1852-ом году. В 1854-ом рассказ был опубликован в журнале «Современник», а во второй половине 19 века господствующим литературным направлением становится критический реализм.

В своем произведении автор осуждает крепостничество, показывает все его отрицательные стороны, а обличительный стиль является признаком реализма. К тому же герои в рассказе вполне реальны, у них даже были прототипы. Никакого приукрашивания действительности в произведении нет — события вполне реальны.

Все это только подтверждает наше предположение, что рассказ относится к направлению «реализм».

1

0

По данным специалистов, в основе творения лежат подлинные события, случавшиеся в московском доме матери автора — Варвары Петровны Тургеневой. Говорят, что мама писателя имела громкую славу очень тяжелой, бескомпромиссной дамы. Именно с нее и была списана яркая модель поведения барыни в рассказе, вобравшая в себя все негативные черты помещичьего класса того времени.

Направление – реализм.

Жанр – рассказ.

Сам рассказ полностью соответствует канонам классического реализма.

1

0

Не знаю, зачем школьникам пятого класса нужно разбираться в литературных течениях, которые более интересны литературоведам, чем простым читателям, но раз требуют, значит это кому-то нужно.

Рассказ «Муму» написан Тургеневым в 1852 году, и уже эта дата может многое сказать специалистам. Давно вышел из моды классицизм, канул в лету сентиментализм, расцвет которого пришелся на конец 18 века, и даже романтизм не устоял перед натиском суровой реальности.

А значит и рассказ Тургенева написан в духе реализма.

Найдем подтверждение этому в основных признаках этого литературного течения.

Для Реализма свойственно максимально правдивое изображение действительности. Образы рассказа автор словно списывал с реальных простых людей. Их действия, поступки, чувства выглядят настоящими, не вычурными, не придуманными. Они живут реальной жизнью, не отдаваясь мечтам.

Рассказ Тургенева «Муму» относится к реализму.

1

0

Рассказ Тургенева «Муму» написан в жанре рассказа. Предположительно, что автор писал рассказ, в котором за прообраз барыни взял свою мать Варвару Петровну Тургеневу, которая была такой же чёрствой и жёсткой к своим крепостным.

История описанная автором в рассказе очень трогательная, а так как написаны про реально существующих персонажей, по реальным фактам и событиям, то можно сказать, что он написан в реалистическом направлении.

0

0

Знаменитый рассказ «Муму» написал Тургенев в 1852 году. Рассказ сейчас включен в школьную программу и многие из вас его уже читали.

Не все знают к какому литературному направлению относится этот рассказ.

В относится он к реализму.

Говорят что в основе этого рассказа лежат реальные факты.

0

0

Рассказ «Му-му» был написан Тургенывым в 19 веке. Главными героями являются глухонемой Герасим и собака.

Давайте попробуем разобраться к какому литературному течению относится данный рассказ.

Существуют пять литературных течений:

- Классицизм

- Сентементализм

- Романтизм

- Реализм

- Модернистские течения

На основе того, что в основе данного сюжета лежат реальные события, с уверенностью можно ответить, что «Му-му» относится к течению реализма.

0

0

Муму. Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева, написанный в 1852 году.Выражая совершеноо личную субъективную точку зрения, рискну предположить, что литературное направление, к которому относится данный рассказ- реализм.

Считаю так по той простой причине, что рассказ написан на основе реальных событий и обнажает суровую действительность крепостного правв в Российской Империи во второй половине 19-го века.

Известно, что прототипами главных героев произведения были совершенно реальные люди, с совершенно естественными человеческими чертами характера и внешностью, что и передал автор в тексте.

Таким образом, мой вариант ответа- реализм.

Читайте также

Главный герой рассказа Тургенева Герасим был чрезвычайно трудолюбив и работал за четверых, поскольку был одарен необычайной силушкой. Автор рассказа выделяет Герасима среди всех работников, сравнивая его с великаном и богатырем. В то же время остальных дворовых людей автор неуважительно называет «людишками».

Тургенев так говорит о Герасиме:

Хоть Герасим и считался дворником, зачастую он выполнял и другую работу. И за что бы он ни брался, все у него получалось споро и ловко.

Ответ: дворник.

Я бы описал так; брутальный русский мужик , рост выше среднего, глаза глубоко посажены, преобладает вторичная ростительность(густая борода и редкие с пролысенами волосы на голове.

Данный субъект комуницирует с помощью жестикуляции так как нем от рождения, может быть спонтанно агрисивин. Облодает нидюженным здоровьем и выносливостью .Склонен к убийству.

Вот есть Герасим, есть Муму.

Кто тут важнее? Не пойму

Пока до Барынь не доберусь.

Пусть в этом мне поможет Друзь.

Вот пруд господский, в нём вода

Пожалуйте же, господа,

Туда нырнуть, как та Муму.

Не «ндравица»? Я Вас пойму.

Поймите все и господа,

И дворных дел сверхмастера!

Собаки тоже хочут жить.

Так, может, пруд пора закрыть?

Во первых нужно уточнить какой «наш народ» я думаю народ РФ, ну он не очень похож на Тургеневского Герасима тот был немой, а наш народ критикует власть во всё горло, да если вы внимательно читали му-му то Герасим утопил её по своей инициативе, ему было приказано убрать собаку из дома, а дальше он проявил инициативу.Так что наш народ на Герасима пока не очень пожож.

Сам Тургенев не стал делить свой рассказ «Муму на части, но такое деление может пригодится например для составления пересказа.

Вот как разделила бы на части рассказ я:

- Герасим попадает в город, он удивляется и теряется. Герасим привыкает к своим обязанностям, проходит год. Эту часть назовем «Переезд и новое место службы»

- Вторая по смыслу часть — это история с Татьяной. Барыня хочет женить Татьяну, но все боятся Герасима, который неравнодушен к Татьяне. Прачку представляют пьяницей. Эту часть можно назвать «Разочарование в любви»

- Прощание с Татьяной и спасение щенка. Появление у Герасима друга, самый счастливый год жизни. Эту часть можно назвать «Краткая идиллия».

- Барыня сердится на Муму и приказывает избавиться от нее. Муму воруют и отдают торговцу. Муму возвращается и Герасим прячет ее в своей каморке. Эту часть я бы назвала «Похищение и возвращение»

- И наконец барыня снова узнает про Муму, Герасим решает сам утопить Муму и приводит свое решение в исполнение. Эта часть получает название «Казнь».

- Финал истории. Побег Герасима в деревню. Ее так и назовем «Побег».

История создания

История написания рассказа «Му-му» демонстрирует весьма интересные факты о создании книги:

- Рассказ был написан Тургеневым во время ссылки в имение его матери за публикацию некролога на смерть Н.В. Гоголя.

- В основу сюжета рассказа легли детские воспоминания писателя. Его мать была жёсткой помещицей, которая, претерпев множество жизненных трудностей, озлобилась на мир и превратилась во властную хозяйку, которая не щадила ни подчинённых ей крестьян, ни самого маленького Тургенева. Именно со своей матери Тургенев срисовал образ барыни из своего рассказа.

- История Герасима случилась в реальной жизни: крепостной Андрей Немой жил у Варвары Петровны Тургеневой — матери писателя. Внешне он был копией Герасима и стал его прототипом. По ее приказу он утопил свою собаку Муму, но остался у нее служить.

- Рассказ должен был выйти в «Московском сборнике», но весь выпуск журнала не пропустила цензура. В итоге он был опубликован в журнале «Современник». Это СМИ было известно своими оппозиционными настроениями, и автор, и так находясь в ссылке, навлек на себе еще большое неудовольствие правящей династии.

- После публикации книги разразилась настоящая война цензоров: Бекетов, позволивший опубликовать рассказ, получил серьезные дисциплинарные взыскания, а вопрос о том, стоит ли дальше публиковать «Муму», обсуждался на заседании коллегии цензоров. В защиту произведения высказались многие влиятельные люди (князь Вяземский, граф Мусин-Пушкин и т.д.), только благодаря их связям книгу удалось отстоять, и она не была запрещена.

Направление и жанр

«Муму» относится к литературному направлению реализма. Тургенев стремится к как можно более натуралистичному отображению действительности. Его герои максимально похожи на реальных людей. Читатель может поверить в созданный писателем мир и в то, что описанные в рассказе события могли произойти на самом деле.

Жанр произведения можно определить, как рассказ. Повествование охватывает небольшой промежуток времени и включает в себя малое число действующих лиц. Тургенев намерено избегает каких-либо подробностей, даже не называя фамилию барыни, что только подчёркивает типичность описываемых в рассказе событий.

Композиция и конфликт

Композиция рассказа «Муму» не отличается особой оригинальностью.

- В начале идёт экспозиция, в которой писатель рассказывает о жизни своего героя в деревне и о его переезде в Москву.

- Завязкой рассказа служит начало отношений Герасима и Татьяны.

- Кульминаций в рассказе несколько: первая – прощание Герасима с Татьяной, когда та понимает истинные чувства своего несостоявшегося мужа, а вторая – сцена гибели Муму, которая окончательно ломает героя.

- В развязке Герасим, выполнив чудовищный приказ барыни, уходит из города в родную деревню.

- Финал рассказывает нам о смерти барыни и последующей жизни Герасима.

Основной конфликт всего произведения заключается в безнадёжной борьбе Герасима с миром за собственное счастье. Простой мужик оказывается заложником обстоятельств и барыни, похожей на стихийное бедствие. Дважды потерпев неудачу, герой всё-таки находит в себе силы бороться и освобождается от гнёта, возвращаясь к своим корням, однако полученные им раны останутся с ним на всю жизнь.

«Муму» (главные герои)

Рассказ «Муму», созданный И.С. Тургеневым в 1852 году, это рассказ, критикующий крепостнический строй. Это рассказ о позорном времени для России, когда господа распоряжались судьбами людей. Крепостничество уже изживало себя, оно тормозило экономическое развитие России.

Главные герои рассказа «Муму»:

Он обратил внимание на запуганную прачку Татьяну. Сначала посмеивался над страхом женщины перед ним. Потом она стала ему нравиться. Он опекал Татьяну и никому не позволял обижать ее. И даже собирался просить у барыни разрешения жениться на ней. Он никого не боялся, кроме старой барыни. Он не любил пьяниц, с презрением отворачивался от них.

Собачку Герасим спас из реки, выходил и вырастил ее. Она была привязана только к нему. После того, как утопил Муму, он ушел их Москвы, вернулся в родную деревню. Он не общался с женщинами и не заводил собак. Работал за двоих.

Старая барыня придерживалась старых обычаев. Держала многочисленную прислугу. Был у нее собственный башмачник, домашний лекарь, прачки, швеи, столяры, повара и прочие. Капризная и своенравная женщина. Вскоре после случая с Муму он умерла.

Капитон Климов – башмачник. Он считал себя обиженным человеком, был горьким пьяницей. Он считал, что ему не место в «захолустной» Москве, и что он должен жить в столице. Женившись на Татьяне, он пить не бросил, и, в конце концов, барыня отправила его вместе с женой в дальнюю деревню.

Гаврила – дворецкий. Преданный своей барыне. Беспрекословно исполнял ее приказания.

Татьяна – одна из прачек барыни. Ей поручалось только тонкое белье. Ей было лет 28. Работала за двоих, была пуглива. Особенно она боялась старую барыню. А когда увидела Герасима, стала бояться и его. Когда ей сообщили, что барыня решила женить ее на пьянице-башмачнике, приняла эту весть со смирением и каким-то тупым безразличием.

Харитон – домашний лекарь. Он только и «умел деликатно браться за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, остальное время всё вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями».

Рассказ заканчивается грустно. Герасим сдержал свое слово, и утопил Муму на середине реки. Он навсегда покинул Москву. Старая барыня умерла, а наследники распустили крестьян по оброку. Смерть старой барыни олицетворяет собой медленную агонию общественного строя, который должен был завершиться через 9 лет.

Суть: о чём?

Рассказ повествует нам о судьбе глухонемого дворника Герасима, служащего московской барыне, известной своим вздорным и истеричным характером.

На первых страницах рассказа Тургенев описывает историю отношений Герасима с прачкой Татьяной, на которой он хотел жениться, однако по воле барыни Татьяна выходит за другого.

Через некоторое время Герасим находит щенка, которому даёт кличку Му-му. Щенок скрашивает безрадостное существование как дворника, так и прочих обитателей дома. Однако барыня, будучи не в духе, приказывает избавиться от собаки. Герасим выполняет приказ и топит Му-му, а потом навсегда покидает дом барыни, возвращаясь в родную деревню.

Пересказ произведения

Чуть ниже предоставлено краткое содержание «Муму» для тех, кто либо не читал этот рассказ, либо запамятовал, о чём он. Все прекрасно помнят лишь суть: Герасим утопил свою собаку, но при каких обстоятельствах мужчина это сделал, сможет вспомнить не каждый. Итак, пересказ.

Герасим – глухонемой мужчина, похожий на богатыря благодаря своему великому росту да мощной силе – приглянулся как-то барыне, и забрала она его с собой, чтобы он работал в её дворе. Несмотря на своё нежелание, у крестьянина не было выбора, противостоять богатой помещице он не имел права, а потому вскоре он переехал в город, где работы стало гораздо меньше. Однако последнее лишь раздражало трудолюбивого мужчину, готового пахать сутками напролёт, прерываясь лишь на сон.

Все люди побаиваются Герасима из-за его недоброжелательного внешнего вида. Однако это не мешает мужчине влюбиться в милую скромную девушку по имени Татьяна. Герасим периодически подходил к возлюбленной, улыбался ей и делал небольшие приятные подарки. Та, в свою очередь, взаимностью не отвечала, а самого Герасима боялась, как и все остальные, хоть и относился он к ней крайне положительно. Однажды барыне вздумалось женить одного местного пьяницу – Капитона Климова, – дабы избавить того от алкоголизма с помощью женской ласки. И выбрала она ему в спутницы жизни – вот так совпадение – Татьяну. Вскоре свадьба была сыграна, а ещё позже (через год) девушка со своим мужем покинула город.

Однажды Герасим прогуливался вдоль реки и заметил, как барахтается кто-то в тине у самого берега. Пригляделся мужчина и понял, что это щенок маленький. Забрал Герасим его себе, выяснил, что это девочка, да назвал её Муму, поскольку ничего другого произнести он не мог.

Целый год прожила собака у своего нового хозяина. Полюбились они друг другу несказанно, привязались. Муму стала доброй, беззлобной собакой, довольно умной и сообразительной; проявляла она ко всем людям уважение, но любила одного лишь Герасима. Тот, в свою очередь, относился к ней примерно так же, как мать к своему чаду.

В один прекрасный день, когда у барыни было хорошее настроение, приметила она во дворе собачку, что кость грызла. Приказала она тотчас доставить псинку, которая, к слову, сначала приглянулась ей. Привели Муму в покои барыни, но с непривычки животинка испугалась всего и вся, а потому чуть не тяпнула тянувшую к ней руки женщину. Разозлилась барыня, приказала, чтобы убрали из её гостиной собаку агрессивную. После прошедшей ночи женщина нажаловалась дворецкому Гаврилу, что Муму ей спать не давала, более того, у них во дворе уже есть один старый пёс, на кой им ещё один питомец? И приказала барыня убрать из города собаку немого.

Исполнили люди задание, да вскоре воротилась собачка к своему хозяину, который до того места себе не находил. Прознала об этом барыня, разозлилась пуще прежнего, снова приказала избавиться от собаки. А Герасим ещё в первый раз понял, что не просто так Муму пропала, поэтому, когда явились подчинённые по собачью душу, сказал (показал), что сам её убьёт. И действительно, отнёс Герасим любимицу на речку да утопил её.

После совершённого действа мужчина собрал пожитки и покинул город. Барыня расстроилась потере такой, наорала на подчинённых, мол, те всё неправильно поняли и не было приказа убивать собаку. Позже Герасима нашли в своей же деревне, но барыня не стала возвращать его, посчитав его неблагодарным. И провёл всю оставшуюся жизнь мужчина на родной земле. Ни разу он больше не заводил собаку, ни разу он больше не глядел на женщин, лишь работал, не покладая рук.

Главные герои и их характеристика

Образы героев в рассказе «Муму» отражают два противоположных мира в одной России: это мир хозяев жизни — дворян, которые обладают исключительными правами, и мир крестьян — людей без прав и без голоса, которые не могут противиться даже самым глупым и жестоким приказам. Пока общество будет расколото надвое, русским людям не быть свободными и счастливыми.

| герои рассказа «муму» | характеристика |

| герасим | глухонемой непьющий крестьянин, насильно вырванный из деревни и перемещённый в город, который вызывает у него отторжение. сильный, трудолюбивый, проворный и хозяйственный мужик, с лёгкостью выполняющий любую домашнюю работу. несмотря на грозный вид, обладает чуткой душой, способной на любовь и сострадание. к сожалению, вся его сила оказывается бесполезной перед общественным устройством, и он становится безвольной марионеткой в руках деспотичной барыни, которая сначала отнимает у него татьяну, а потом и му-му. в итоге герасим находит в себе силы преступить запреты и уйти от барыни. но уходит он в затворничество и одиночество. |

| барыня | дворянка, помещица. деспотичная, жестокая и капризная женщина, которую не волнует ничего, кроме неё самой. заложница своего настроения, которое, чаще всего, плохое. привыкла не считаться с чувствами окружающих и управлять их жизнями, как ей вздумается. в конце рассказа, узнав об уходе герасима, раскаивается и впадает в истерику. |

| муму | бездомный щенок, спасённый герасимом. доверчивая, верная и ласковая собака, завоевавшая сердца всей дворни. |

| татьяна | прачка. симпатичная и скромная девушка. испытывала определённый страх перед герасимом и даже притворилась пьющей, чтобы избавиться от него. однако после года жизни с пьяницей капитоном татьяна осознала, что с герасимом могла прожить по-настоящему счастливую жизнь. |

Главные герои

Основным героем повести является глухонемой здоровяк Герасим, о котором написано ранее. Помимо него, в повести присутствует много разных героев: и дворецкий, и барыня, и башмачник, и прачка, и много других. Из них всех можно выделить Татьяну. Это девушка, работающая прачкой, ей было около 28-ми лет, но выглядела она уже как женщина средних лет. Герасиму нравилась Татьяна, он дарил ей разные подарки, даже защищал от остальной дворни. Но барыня захотела выдать девушку замуж за одного придворного алкоголика, работавшего башмачником. Она приказала дворецкому все устроить, но тот боялся сказать что-то Герасиму, ведь он в порыве гнева мог разнести весь дом.

Темы

Тематика рассказа «Муму» знакомит читателя с бытом и нравами дворянской России до отмены крепостного права:

- Любовь

– по мнению Тургенева, человеку жизненно необходимо любить и быть любимым в этом жестоком мире, к чему и стремился Герасим на протяжении всего повествования. Однако лишившись любви, герой больше не заводил собак и не женился. Его чувства были стойкими и верными. - Отношение к животным

– именно по тому, как человек относится к беззащитным животным, можно понять его истинную натуру. Герасим был добр, он так и не смог простить себе убийства Му-му, поэтому прожил одинокую жизнь. А вот барыня жестока ко всем: и к животным, и к людям. Ее раскаяние мимолетно. - Социальная обстановка в дворянской России

– Тургенев изображает перед нами быт и нравы имперской России, в которой крестьянское большинство живёт в бедности и лишениях, чтобы обеспечить дворянское меньшинство, вздорных и недалеких людей. - Одиночество

– по мнению писателя, одиночество – самое большое несчастье, которое может случиться с человеком. Раскаиваясь в содеянном, Герасим обрекает себя на затворничество. - Доброта

– в мире, изображённом автором, очень сложно сохранить в себе доброту, остаться человеком. Однако Тургенев показал, что в любой ситуации всегда можно найти доброго человека, способного на ласку и сострадание. Некоторые люди из дворни пытались помочь Герасиму скрыть собаку, но, к сожалению, ничто не смогло спасти ее. - Маленький человек

– писатель показал читателям трагедию простого крестьянина, который с самого рождения не властен над своей жизнью, принадлежащей привилегированному меньшинству, не считающему простой народ за людей.

Характеристика

Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» относится к величайшим произведениям русской классики. История, описанная автором основана на реальных событиях. При прочтении у многих читателей на глазах наворачиваются слезы. Эта история о том, как немой крепостной по имени Герасим спас жизнь щенку, достав его из водоема. В последующем Герасим очень к нему привязался. Кличка Муму — два мычащих слога появилась от того, что Герасиму было не под силу произносить другие слова. Он любил Муму и заботился о ней как о родном ребенке, которого у него никогда не было, вкладывая в свою заботу всю теплоту, накопившуюся в душе за долгие годы одиночества. Под его опекой она из невзрачной и жалкой превратилась в ловкую, красивую собаку, совсем не похожую на дворняжку.

Для всех Герасим был не более чем мрачным никому не нужным дворником, который нашел в лице Муму не только верного друга, но и сторожа своей каморки с рабочим инвентарем. Она прислушивалась к каждому шороху став незаменимой помощницей по хозяйству.

Муму была дружелюбной собакой. Единственное на что она реагировала с агрессией это встреча с пьяницами, на которых она начинала громко лаять. Она всегда встречала хозяина с работы и всюду следовала за ним. Муму с опаской относилась к людям. Она доверяла только хозяину и потому в руки давалась только ему. Она была покладистой и умной. Муму с легкостью отличала добрых людей от злых и потому избегала встреч с барыней и обходила стороной ее комнату. Она опасалась ее и начинала рычать.

В силу своего характера она нравилась всем, кроме пожилой дворянки, у которой работал Герасим. Она была категорически против Муму и продала ее. Но Муму сумела найти дорогу обратно и вернулась к Герасиму.

Хозяйка в ярости настаивала на том, чтобы Герасим от нее избавился. Опасаясь, что над Муму будут издеваться и она не переживет очередной разлуки, Герасим решается на отчаянный шаг. Он собственными руками топит своего преданного и единственного друга в реке. Муму была умной собакой, она все понимала и при этом спокойно следовала за хозяином, который вел ее к реке. В глазах ее не было даже намека на страх, ведь она слепо доверяла Герасиму.

Рассказ повествует о привязанности, верности и доброте, которые свойственны животным. Не каждой человек может быть преданным настолько, насколько Муму была предана Герасиму. За доброе отношение к животным мы получаем от них не только намного больше тепла, но и приобретаем верных друзей.

Другие темы: ← Фенечка в романе Отцы и дети↑ ТургеневАнализ рассказа «Муму» Тургенева (5 класс) →

`

Проблемы

Проблематика рассказа Тургенева «Муму» погружает читателя в атмосферу жизни простого человека — жизни, лишенной радостей, свободы и права на что бы то ни было:

- Крепостное право

– основная проблема книги. Тургенев изображает крепостничество и крепостных в самых тёмных тонах. В лице барыни перед нами предстаёт всё помещичье дворянство, которое управляет судьбами миллионов людей по своей извращённой прихоти. Эта система обречена на провал, ведь дворянство наследуют от родителей, а не заслуживают своей добродетелью. - Социальное неравенство

– простой народ в рассказе влачит жалкое существование, в котором есть место только работе и водке, в то время как барыня живёт в своё удовольствие, ничего не отдавая обществу, а только черпая из него ресурсы. Она не обладает ни умом, ни добротой, ни совестью, чтобы ей можно было доверить управление другими людьми. - Жестокость

– в обществе, изображённом в рассказе «Муму», царят бесчеловечность, жестокость и озлобление. Люди ожесточили свои сердца и души и готовы на что угодно ради своего благополучия. - Бесправие крестьян

– крестьяне в рассказе являются всего лишь марионетками в руках эгоистичной барыни.

Основная идея

Тургенев изобразил перед читателями крепостничество во всей его абсурдной жесткости. В лице барыни он воплотил всё помещичье дворянство, которое, как опасный паразит, высасывает кровь из крестьянской России. Смысл рассказа «Муму» заключается в развенчании мифа о праве дворян безгранично владеть крепостными. Автор показывает, что такая власть над людьми сама по себе развращает помещиков и делает их тиранами.

В лице же Герасима перед нами предстаёт русский народ – сильный, способный, но безвольный, не способный на сопротивление злу и угнетению. Однако уход Герасима из города, от барыни-самодурки, символизирует собой начало пробуждения, веру писателя в то, что рано или поздно русские люди осознают свои права и обретут счастье. Главная мысль рассказа «Муму» — это необходимость пробуждения русской души от многовекового сна рабства.

Почему Герасим убил Муму? Это решение литературовед Виктор Чалмаев называет поступком «гордым, полным мучительной скорби и достоинства», потому что крестьянин понимает, что сам является такой же бесправной собакой, а значит, не может взять ответственность за животное на себя. Но и предавать Муму, разбивать ей сердце и прогонять ее он не может, потому что он слишком добр, а она — слишком к нему привязалась. В итоге выход один: убить собаку, причинив ей меньше страданий. Он никому не доверил насильно увезти ее и напугать перед смертью. Он сам сделал это, чтобы она до последней минуты наслаждалась его обществом и не подозревала о смерти.

Чему учит?

Автор в рассказе «Муму» осуждает жестокость, эгоистичность, легкомыслие и пьянство. Вырисовывая порочное общество, где царят неравенство, озлобление и невежество, Тургенев показывает, как жить не нужно. Его вывод таков: человек не имеет морального права полностью управлять другим человеком.

Рассказ учит нас доброте и отзывчивости. Автор рассказывает нам о том, как важно ценить жизнь не только человека, но даже жизнь животного. В этом гуманизме и заключается его мораль.

Популярные сочинения

- Сочинение на тему Зима (2, 3, 4, 5, 6, 7 класс)

Зима – одно из четырёх времён года, наполненное холодами и снегом. Последним, особенно, в России. Можно сколько угодно рассуждать о том, что мы хотели бы исключить из этого времени года (дабы насладиться праздниками и заслуженным отдыхом) - Анализ произведения Мастер и Маргарита Булгакова

Имя Булгакова несомненно известно во всем мире. Пожалуй, легендарным является его произведение Мастер и Маргарита. На его создание автор затратил целых двенадцать лет, постоянно вносил изменения, но окончательные изменения - Сочинение Матрена в поэме Кому на Руси жить хорошо (Образ и характеристика) Некрасова

Глава «Крестьянка» раскрывает перед нами реалистичный и яркий образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. Простая русская крестьянка Матрена предстала в поэме неким собирательным образом всех крестьянских женщин Руси.

повесть И.С. Тургенева «Муму»

Повесть (рассказ) И.С.Тургенева «Муму» была написана в 1852 году, когда писатель находился под арестом за публикацию запрещённого правительством некролога на смерть Н.В.Гоголя.

Сюжет маленькой повести предельно прост: глухонемой крепостной дворник Герасим завёл себе собачку Муму, а его привередливая хозяйка – старая барыня – велела от неё избавиться. Герасим выполнил приказание, собственноручно утопив Муму в реке. Служить дворником в доме барыни он отказался и ушёл в деревню.

Вот уже более чем полтора века над судьбой безвинно утопленной собачки рыдают наивные пятиклашки. Студенты и школьники постарше упражняются в остроумии, обыгрывая на все лады сюжет о Герасиме и Муму в шутливых песенках и анекдотах. Чиновники от минобразования и по сей день считают, что любое произведение о животных относится к разряду детской литературы, и упорно рекомендуют «изучать» «Муму» И.С.Тургенева в младшей школе.

За полтора столетия мы все привыкли считать произведение русского классика лишь простеньким рассказиком с незамысловатым сюжетом и трагическим концом. В советское время к этому прибавляли ещё «антикрепостническую направленность» повести, считая «Муму» едва ли не случайным произведением в творчестве писателя. Не всякий учитель начальной школы мог объяснить ученикам, с какой стати дворянин и крупный землевладелец И.С. Тургенев взялся обличать пороки современного ему строя.

Между тем, «Муму» — отнюдь не случайная «проба пера» скучающего арестанта, не попытка просто «убить» время в период между написанием серьёзных романов. Повесть «Муму» — одно из самых сильных, глубоко искренних и во многом биографичных произведений И.С. Тургенева. Быть может, ничего более личного и наболевшего писатель не выплеснул на бумагу за всю свою долгую творческую жизнь. «Муму» написана совсем не для детей, и её слишком длинная предыстория куда более трагична, чем, собственно, сам незамысловатый сюжет.

Герои и прототипы

Герасим

В любом современном учебном пособии по литературе сказано, что рассказ И.С. Тургенева «Муму» был основан на реальных событиях. Это подтверждается воспоминаниями современников, друзей, знакомых и родственников писателя. Все они, как один, узнавали в «старой барыне» Варвару Петровну – мать И.С.Тургенева, а в Герасиме её крепостного Андрея, который служил дворником и истопником при барском доме то ли в Москве, то ли в имении Спасское-Лутовиново.

Одна из родственниц писателя (дочь его дяди — H. H. Тургенева) в неопубликованных воспоминаниях сообщала об Андрее: «это был красавец с русыми волосами и синими глазами, огромного роста и с такой же силой, он поднимал десять пудов» (КонусевичЕ. Н. Воспоминания. — ГБЛ, ф. 306, к. 3, ед. хр. 13).

Сведения об Андрее (прототипе Герасима) содержатся также и в одной из хозяйственных описей В. П. Тургеневой (1847 г.), хранящейся в музее И. С. Тургенева в Орле. На странице 33 этой описи значится, что «шнурку черного» 20 аршин выдано «дворнику немому на отделку красной рубашки» (сообщил зав. фондами музея А. И. Попятовский). В. Н. Житова – сводная сестра И.С.Тургенева — пишет, что Андрей после имевшей место истории с утоплением собачки, продолжал верно служить своей хозяйке до самой её смерти.

Когда старуха Тургенева умерла, глухонемой дворник не пожелал остаться в услужении ни у кого из наследников, взял вольную и ушёл в деревню.

Барыня

Варвара Петровна Тургенева, урождённая Лутовинова (1787-1850) – мать И.С.Тургенева, была женщиной для своего времени весьма и весьма незаурядной.

Варвара Петровна Тургенева

Петр Андреевич Лутовинов, дед писателя, умер за два месяца до рождения дочери Варвары. До восьми лет девочка жила со своими тётками в Петровском. Позже её мать, Екатерина Ивановна Лаврова, вышла во второй раз замуж за дворянина Сомова — вдовца с двумя дочерьми. Тяжёлой оказалась для Варвары жизнь в чужом доме, и в 16 лет, после смерти матери, она, полураздетая, выскочила в окно и убежала от самодура-отчима к своему дяде Ивану Ивановичу в Спасское-Лутовиново. Если бы не этот отчаянный шаг, Варваре наверняка суждена была горькая доля несчастной бесприданницы, но она сама изменила свою судьбу. Богатый и бездетный дядя, хотя и без особой радости, принял племянницу под своё покровительство. Он умер в 1813 году, оставив Варваре Петровне всё своё немалое состояние. В 28 лет старая дева Лутовинова стала богатейшей невестой края и даже смогла объединить в своих руках наследство многочисленных ветвей своего рода. Богатство её было огромным: только в орловских имениях насчитывалось 5 тысяч душ крепостных крестьян, а кроме Орловской, были деревни ещё и в Калужской, Тульской, Тамбовской, Курской губерниях. Одной серебряной посуды в Спасском-Лутовинове оказалось 60 пудов, а скопленного Иваном Ивановичем капитала — более 600 тысяч рублей.

В мужья Варвара Петровна выбрала себе того, кого захотела сама – 22-х летнего красавчика Сергея Николаевича Тургенева, потомка знатного, но давно обнищавшего рода. В 1815 году в Орле расквартировался гусарский полк. Поручик Тургенев приехал в Спасское в качестве ремонтёра (покупщика лошадей), и местная помещица – некрасивая, но богатая старая дева – «купила» его себе, как дорогую игрушку.

Впрочем, некоторые современники уверяли, что их брак был счастливым. Правда, очень недолгое время.

И.С. Тургенев писал о родителях, выведя их в «Первой любви»:

«Мой отец, человек ещё молодой и очень красивый, женился на ней по расчету: она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала…»

На самом деле, Варвара Петровна никакую «печальную» жизнь не вела.

Её поведение попросту не укладывалось в общепринятый стереотип поведения женщины начала XIX века. Мемуаристы сообщают о Тургеневой, как о весьма экстравагантной, очень независимой даме. Она не отличалась внешней красотой, характер её действительно был тяжёлым и крайне противоречивым, но вместе с тем в Варваре Петровне некоторые исследователи всё же рассмотрели «женщину умную, развитую, необыкновенно владевшую словом, остроумную, подчас игриво шутливую, подчас грозно гневающуюся и всегда горячо любящую мать». Она слыла интересным собеседником, не случайно в круг её знакомых входили даже такие известные поэты, как В. А. Жуковский и И. Дмитриев.

Богатый материал для характеристики Варвары Тургеневой содержится в её неопубликованных до сих пор письмах и дневниках. Влияние матери на будущего писателя несомненно: от неё к нему перешли и живописность слога, и любовь к природе.

Варвара Петровна имела мужские привычки: любила скакать верхом, упражнялась в стрельбе из карабина, выезжала с мужчинами на охоту и искусно играла в бильярд. Стоит ли говорить, что такая женщина чувствовала себя полновластной хозяйкой не только в своих имениях, но и в своей семье. Изводя безвольного, слабохарактерного мужа далеко небеспочвенной ревностью и подозрениями, она и сама не была верной супругой. Помимо трёх рождённых в браке сыновей, у Варвары Петровны имелась незаконнорожденная дочь от врача А.Е.Берса (отца С.А. Берс – впоследствии жены Л.Н.Толстого). Девочка была записана дочерью соседа по имению – Варварой Николаевной Богданович (в замужестве – В.Н.Житова). Она с самого рождения проживала в доме Тургеневых на положении воспитанницы. «Воспитанницу» Варвара Петровна любила и баловала намного сильнее, чем своих законных сыновей. В семье все знали об истинном происхождении Вареньки, но упрекнуть её мать в безнравственном поведении никто не рискнул: «что дозволено Юпитеру – не дозволено быку».

В 1834 году Тургенева овдовела. В момент смерти супруга она находилась за границей, и на похороны не приехала. Впоследствии богатая вдова не озаботилась даже установкой надгробия на могиле мужа. «Отцу в могиле ничего не надо,— уверяла она сына Ивана.— Даже памятник не делаю для того, чтобы заодно хлопоты и убытки».

В итоге могила отца И.С.Тургенева оказалась утерянной.

Сыновья — Николай, Иван и Сергей, — росли «маменькиными сынками» и одновременно – жертвами её непростого, противоречивого нрава.

«Мне нечем помянуть моего детства, — говорил много лет спустя Тургенев. — Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся».

Впрочем, Варвара Петровна никогда не скупилась на учителей и сделала всё, чтобы дать сыновьям хорошее европейское образование. Но когда они выросли, начали «своевольничать», мать, совершенно естественно, не захотела с этим смириться. Она очень любила своих сыновей и искренне полагала, что имеет полное право распоряжаться их судьбами, как распоряжалась судьбами своих крепостных.

Её младший сын Сергей, будучи от рождения больным, умер в 16 лет. Старший Николай прогневил мать, женившись без позволения на её камеристке. Военная карьера Николая не сложилась, и долгое время он материально зависел от причуд своей стареющей маменьки. До конца своей жизни Варвара Петровна сурово контролировала семейные финансы. Проживавший заграницей Иван также полностью зависел от неё и часто был вынужден вымаливать у матери деньги. К занятиям сына литературой В.П. Тургенева относилась весьма скептически, даже смеялась над ним.

К старости характер Варвары Петровны ещё больше испортился. О причудах спасской помещицы ходили легенды. Например, она завела обычай поднимать над своим домом два родовых флага – Лутовиновых и Тургеневых. Когда флаги гордо развевались над крышей, соседи смело могли приехать с визитом: их ожидал любезный приём и щедрое угощение. Если же флаги были опущены, это означало, что хозяйка не в духе, и дом Тургеневой следует объезжать стороной.

Широкую известность приобрела и такая история. Варвара Петровна панически боялась болезнетворных бактерий холеры и приказала своим слугам придумать что-нибудь, чтобы она могла гулять, не вдыхая заражённого воздуха. Плотник построил застеклённый короб, похожий на те, в которых переносили из храма в храм чудотворные иконы. Слуги успешно таскали помещицу в этом коробе по окрестностям Спасского-Лутовинова до тех пор, пока какой-то дуралей не решил, что несут икону: он положил на носилки перед Варварой Петровной медный грош. Барыня пришла в бешенство. Несчастного плотника выпороли на конюшне и сослали в дальнюю деревню, а его творение Тургенева велела изломать и сжечь.

Иногда Варвара Петровна проявляла к своим близким великодушие и щедрость: сама вызывалась оплачивать долги, писала нежные письма и т.д. Но щедрые подачки, как и часто неоправданная скупость матери, только оскорбляли и унижали её взрослых детей. Однажды Тургенева захотела подарить каждому сыну по имению, но дарственную оформлять не спешила. Кроме того, она продала весь урожай и запасы, которые хранились в деревенских ригах, так что ничего не осталось для будущей посевной. Братья отказались от подарка, который мать в любую минуту могла забрать у них. Возмущённый И.С. Тургенев кричал: «Да кого ты не мучаешь? Всех! Кто возле тебя свободно дышит? […] Ты можешь понять, что мы не дети, что для нас твой поступок оскорбителен. Ты боишься нам дать что-нибудь, ты этим боишься утратить свою власть над нами. Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. А что она тебе дала? Право мучить всех.»

Пока маменька здравствовала и властвовала, жизнь братьев Тургеневых, по большому счёту, мало чем отличалась от жизни крепостных рабов. Конечно, их не заставляли мести двор, топить печи или отрабатывать барщину, но в остальном — ни о какой свободе личного выбора не могло идти речи.

Муму

26 апреля 1842 года белошвейка по вольному найму Авдотья Ермолаевна Иванова родила от Ивана Тургенева дочь Пелагею. Взволнованный Тургенев сообщил об этом Варваре Петровне и попросил её снисхождения.

«Ты странный, — ласково отвечала ему мать, — я не вижу греха ни с твоей, ни с её стороны. Это простое физическое влечение».

Полина Тургенева

При участии Тургенева или без такового, Пелагею забрали у матери, привезли в Спасское-Лутовиново и поместили в семью крепостной прачки. Зная свою матушку, Иван Сергеевич вряд ли мог рассчитывать на хорошее отношение к «байстрючке». Тем не менее, он согласился с решением Варвары Петровны и вскоре отправился за границу, где начался его всем известный роман с Полиной Виардо.

Ну, чем не Герасим, что утопил свою Муму и спокойно вернулся к привычной деревенской жизни?..

Конечно, девочке пришлось несладко. Все дворовые насмешливо называли её «барышней», а прачка заставляла выполнять тяжёлую работу. Варвара Петровна не испытывала к внучке родственных чувств, иногда приказывала привести её в гостиную и с притворным недоумением спрашивала: «скажите, на кого эта девочка похожа» и… отправляла обратно к прачке.

Иван Сергеевич вдруг вспомнил о дочери, когда ей исполнилось восемь лет.

Первое упоминание о Пелагее встречается в письме Тургенева от 9 (21) июля 1850 года, адресованном к Полине и её мужу Луи Виардо: «… скажу Вам, что я нашёл здесь — догадайтесь что? — свою дочку, 8 лет, разительно на меня похожую…Глядя на это бедное маленькое создание, […], я почувствовал свои обязанности по отношению к ней, и я их выполню — она никогда не узнает нищеты, я устрою её жизнь, как можно лучше…».

Конечно, романтическая игра в «незнание» и неожиданную «находку» была затеяна исключительно для господ Виардо. Тургенев понимал всю двусмысленность положения своей незаконнорожденной дочери в своей семье и вообще в России. Но пока была жива Варвара Петровна, несмотря на всё её ужасное отношение к внучке, Тургенев так и не решился забрать девочку и «устроить её жизнь».

Летом 1850 года ситуация в корне изменилась. Варвара Петровна была очень больна, дни её были сочтены. С её смертью появлялась возможность не только отдать свою несчастную Пелагею-Муму в добрые руки, но и предложить содержание семейству Виардо.

Дальше он пишет чете Виардо: «Дайте мне совет — все, что исходит от Вас, исполнено доброты и такой искренности […]. Итак, не правда ли, я могу рассчитывать на добрый совет, которому слепо последую, говорю Вам заранее».

В ответном письме Полина Виардо предложила Тургеневу взять девочку в Париж и воспитывать вместе со своими дочерьми.

Писатель с радостью согласился. В 1850 году Полина Тургенева навсегда оставила Россию и поселилась в доме известной певицы.

Когда после долгих лет разлуки Тургенев приехал во Францию, то свою дочь он уже увидел четырнадцатилетней барышней, практически полностью забывшей русский язык:

«Моя дочка очень меня радует. По-русски забыла совершенно — и я этому рад. Ей не для чего помнить язык страны, в которую она никогда не возвратится».

Однако Полина так и не прижилась в чужой семье. Виардо — по сути совершенно посторонние ей люди, вовсе не были обязаны любить свою воспитанницу, как того хотелось бы Тургеневу. Они взяли на себя лишь обязанности по воспитанию, получив за это немалое материальное вознаграждение. В результате девочка оказалась заложницей непростых, во многом противоестественных отношений в семейном треугольнике И.С. Тургенев – Луи и Полина Виардо.

Постоянно ощущая своё сиротство, она ревновала отца к Полине Виардо, и вскоре возненавидела не только отцовскую любовницу, но и всё её окружение. Тургенев, ослеплённый любовью к Виардо, понял это далеко не сразу. Он искал причины возникающих конфликтов в характере дочери, упрекал её в неблагодарности и эгоизме:

«Ты обидчива, тщеславна, упряма и скрытна. Ты не любишь, чтобы тебе говорили правду… Ты ревнива… Ты недоверчива…» и т.д.

Графине Е.Е. Ламберт он писал: «Я довольно много видел мою дочь в последнее время — и узнал её. При большом сходстве со мною она натура совершенно различная от меня: художественного начала в ней и следа нет; она очень положительна, одарена здравым смыслом: она будет хорошая жена, добрая мать семейства, превосходная хозяйка — романтическое, мечтательное все ей чуждо: у ней много прозорливости и безмолвной наблюдательности, она будет женщина с правилами и религиозная… Она, вероятно, будет счастлива… Она меня любит страстно».

Памятник Муму на берегу Ла-Манша

в городе Анфлёр